Способности в психологии и их виды

Все люди разные, это трудно не заметить. Но отличаются они не только внешностью или чертами характера, но и своими способностями. И все мы, что греха таить, нет-нет, да и вздохнем завистливо – вот, есть же способные и талантливые люди, и почему у нас таких талантов нет? Способности — это одно из значимых, ценных качеств, ведь с ними связывают и успех, и славу, и материальное благополучие. Что же это такое, может, дар Божий, и кто-то его имеет, а кто-то обделен? Давайте разберемся, стоит ли сетовать и завидовать или лучше обрести эти способности и гордиться собой.

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Что такое способности

- 2 Происхождение способностей и их структура

- 2.1 Задатки – природная основа способностей

- 2.2 Социальный фактор

- 2.3 Что такое склонности

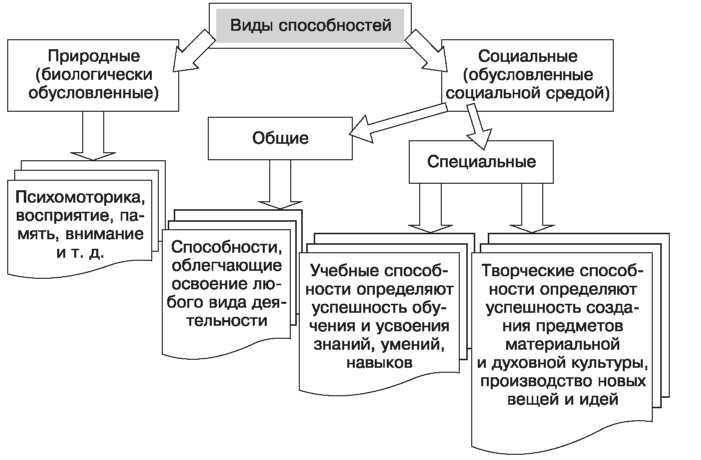

- 3 Виды способностей

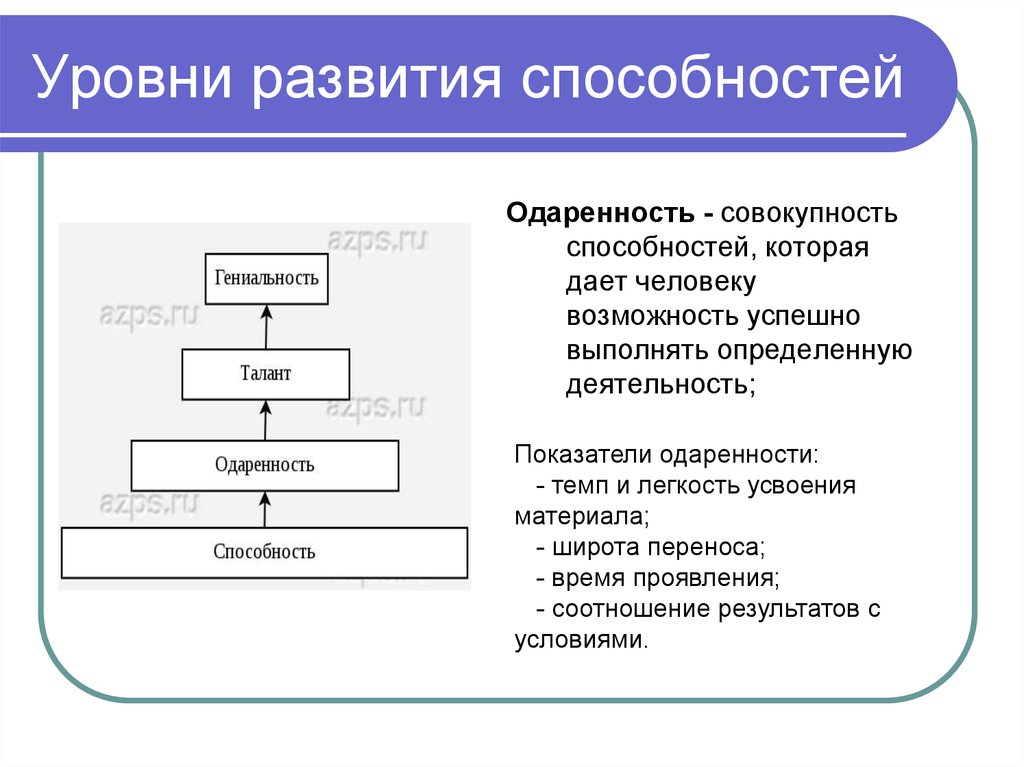

- 4 Уровни развития способностей

Что такое способности

Слово «способность» мы часто употребляем, не вникая в его суть. Вот, например, выражения «способный человек» или «способный ребенок» не совсем верные. Нельзя быть способным вообще, способность всегда связана с конкретным видом деятельности, в нем она проявляется и развивается.

Вот, например, выражения «способный человек» или «способный ребенок» не совсем верные. Нельзя быть способным вообще, способность всегда связана с конкретным видом деятельности, в нем она проявляется и развивается.

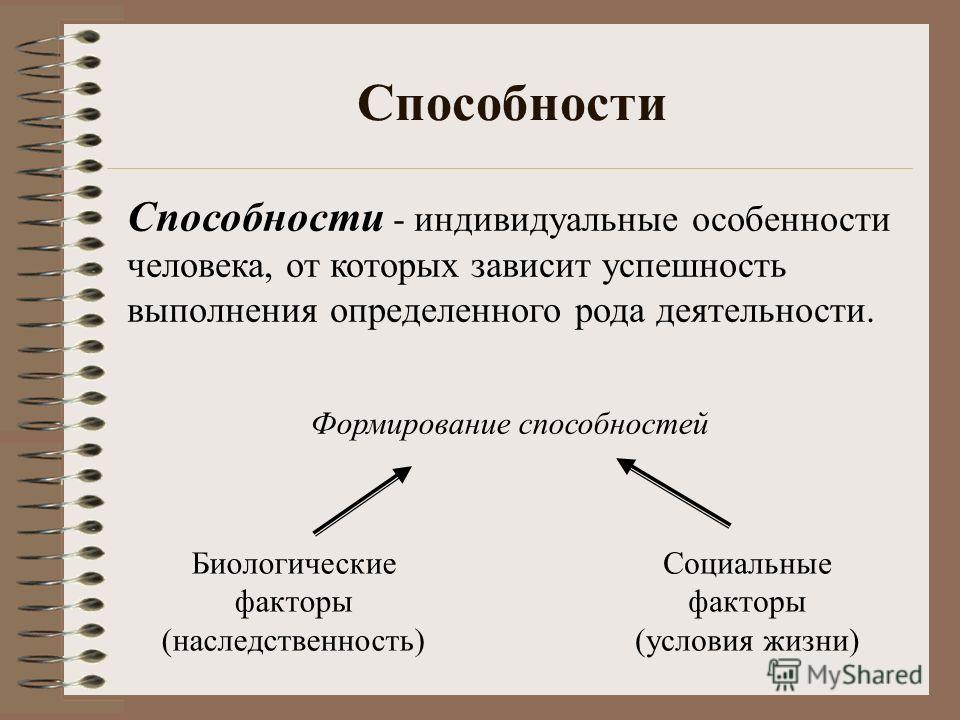

Под способностью в психологии понимают комплекс качеств человека, обеспечивающих ему возможность заниматься определенной деятельностью и достигать в ней успеха. То есть если мы говорим, что этот ребенок способный, то надо уточнить – к чему. Можно иметь способности к математике, к изобразительному искусству, к бегу на дальние дистанции или к хирургии. Есть, правда, общие способности, необходимые в разных видах деятельности, но о них мы поговорим чуть позже.

Можно с уверенностью сказать, что неспособных людей, тем более детей, вообще нет. Не имея способностей к математике, человек может добиться успехов в сфере управления или дизайна, в кулинарии или спорте. И проблемы с правописанием в школе – это не повод называть ученика неспособным. Может, у него дар великого художника?

Происхождение способностей и их структура

Спор о том, какую природу имеют способности, длился не одну сотню лет. Часть ученых считала, что человек рождается, словно чистый лист бумаги, написать на котором можно все что угодно. Если правильно выбрать методику воспитания, тогда по желанию из ребенка можно вырастить великого художника, гениального математика или выдающегося политического деятеля.

Часть ученых считала, что человек рождается, словно чистый лист бумаги, написать на котором можно все что угодно. Если правильно выбрать методику воспитания, тогда по желанию из ребенка можно вырастить великого художника, гениального математика или выдающегося политического деятеля.

Другие ученые с ними не соглашались, утверждая, что способности – дар Божий, а воспитание может только помешать. И если у тебя нет музыкального слуха, то ты никогда не станешь великим композитором. И вообще, никаким композитором не станешь.

Как часто случается, истина оказалась в середине между этими двумя крайними точками зрения.

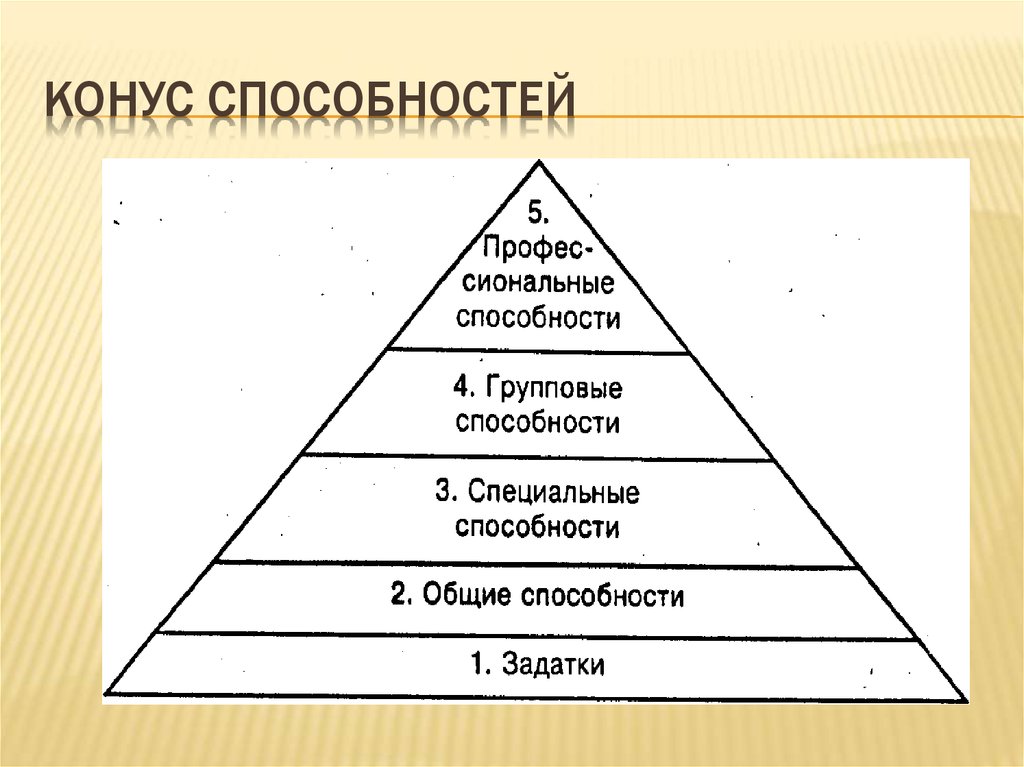

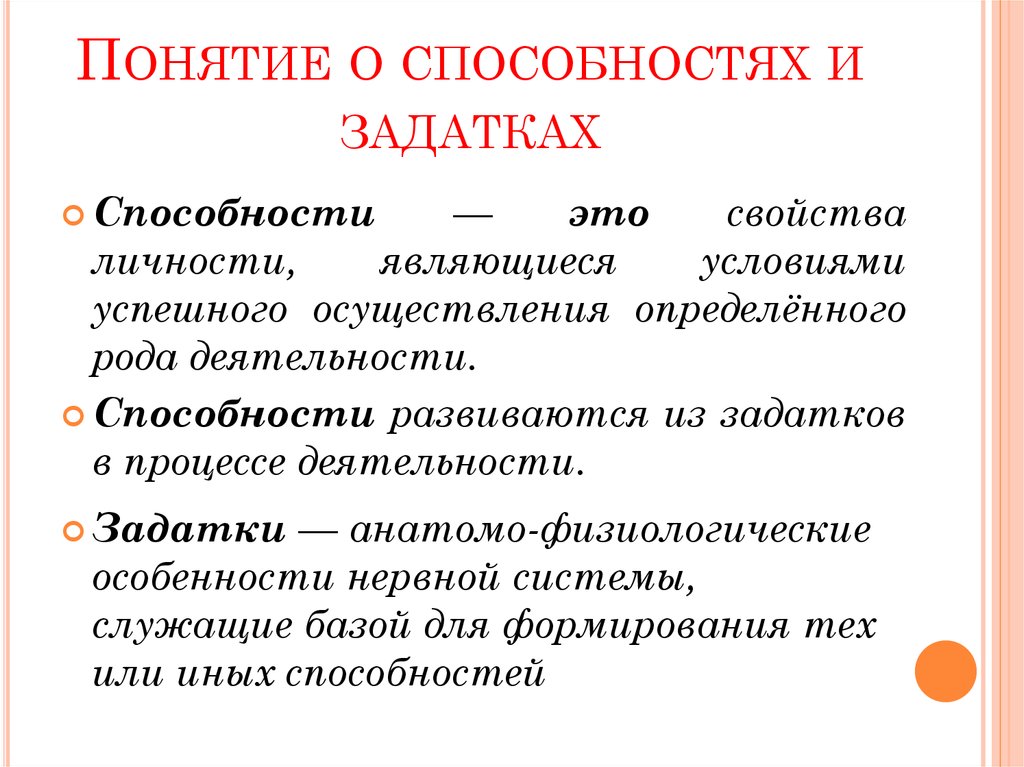

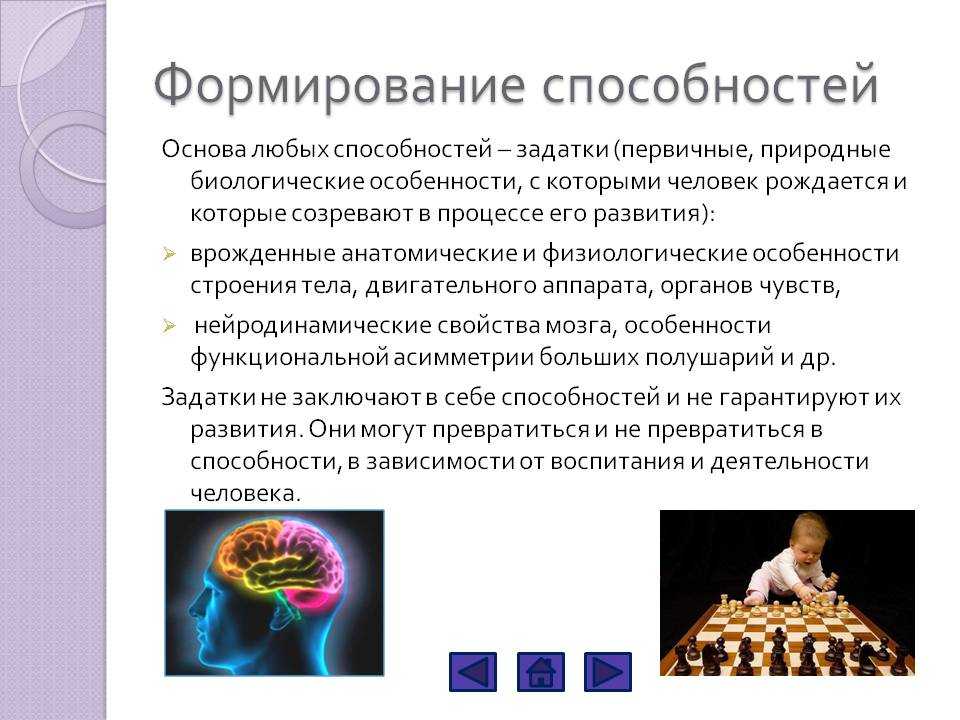

Задатки – природная основа способностей

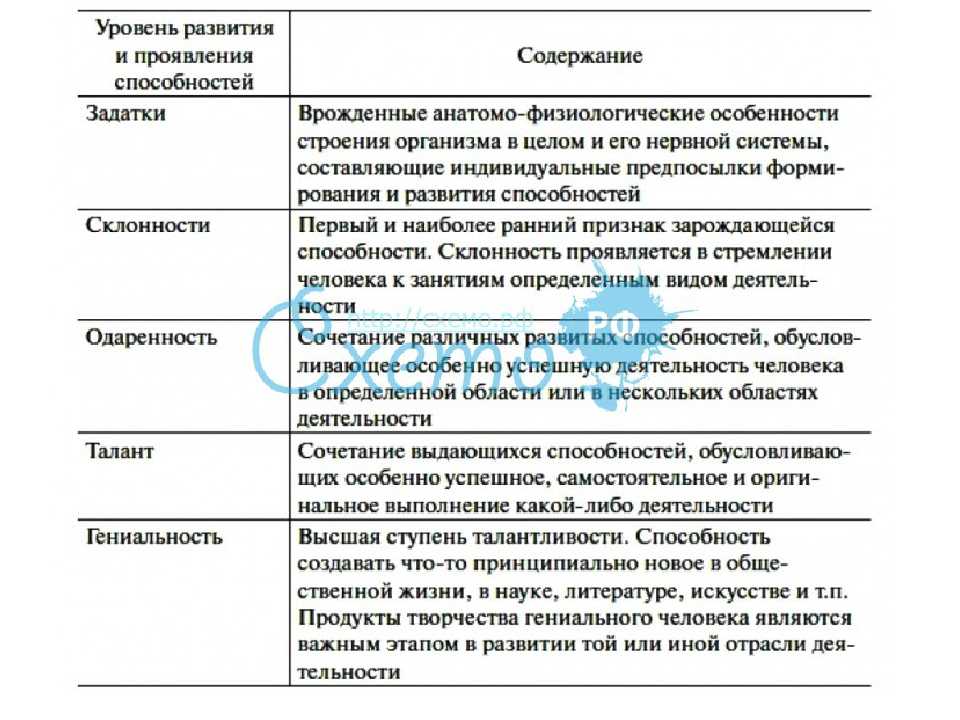

Способности имеют сложную структуру. Среди качеств и свойств личности, которые объединяются понятием «способность», есть природные (врожденные или наследственные). Эту природную основу способностей называют задатками. К ним относятся в первую очередь психофизиологические и анатомо-физиологические особенности.

- Например, тип высшей нервной деятельности или темперамент – в ряде профессий более успешны люди с сангвиническим темпераментом, а в других – флегматики или холерики. А чувствительность меланхолика может сделать великим художником или поэтом.

- К задаткам относятся и врожденные особенности сенсорной системы. Например, человек с высокой чувствительностью к цветоразличению может стать хорошим художником-колористом, а с задатками музыкального слуха – музыкантом.

- Для того чтобы стать стайером – бегуном на длинные дистанции, — необходим большой объем легких и выносливость, а для занятий баскетболом – высокий рост.

Например, сейчас доказано, что при должном упорстве научиться рисовать может каждый человек.

Например, сейчас доказано, что при должном упорстве научиться рисовать может каждый человек.Задатки – это предпосылки, своеобразный потенциал, который нужно еще развить до уровня способностей. И в этом развитии главную роль играет социальный фактор – среда, в которой формируется личность, социальное окружение, стимулы и мотивы.

Социальный фактор

Наряду с задатками, способности включают в себя совокупность навыков, умений и знаний, связанных с конкретной деятельностью. И только при наличии их задатки будут работать. Формирование способностей включает в себя ряд процессов, так или иначе связанных с взаимодействием общества и человека.

- Развитие потенциала, которое возможно только в деятельности. То есть чтобы стать музыкантом, нужно научиться играть хоть на одном музыкальном инструменте. Чтобы стать писателем, надо не только уметь писать, но и знать законы стилистики, композиции и т. д. Но главное, надо заниматься той деятельностью, способности к которой хотите развить.

Просто так, как манна небесная, они не свалятся.

Просто так, как манна небесная, они не свалятся. - Любая способность – это комплекс и, кроме задатков, включает много личностных качеств. Так, для способностей в области художественного творчества важно развитие образного мышления, воображения, интуиции, а для успеха в точных науках требуется абстрактно-логическое мышление.

- Освоение деятельности – обязательное условие развития способностей. Это предполагает обучение приемам, методам, техники деятельности. Если человек с хорошими задатками пловца не научится плавать, то эти задатки никогда и не проявятся.

Таким образом, способности – это результат развития всех сфер личности. Причем развивать способности, переводить потенциальные задатки в реальное мастерство можно в любом возрасте. Хоть лучше всего, конечно, начинать процесс развития в детстве, когда и психика более гибкая, и восприятие живое и яркое, и любая деятельность осваивается в игровой форме.

Правильное воспитание и чуткое отношение к потребностям и интересам ребенка – гарантия того, что он вырастет способным человеком. А внимательно присматриваться к малышам нужно. Дело в том, что есть одно интересное психическое явление, которое может подсказать о наличии задатков и возможности развития способностей к определенному виду деятельности. Это склонности.

А внимательно присматриваться к малышам нужно. Дело в том, что есть одно интересное психическое явление, которое может подсказать о наличии задатков и возможности развития способностей к определенному виду деятельности. Это склонности.

Что такое склонности

К разным видам деятельности мы относимся по-разному – что-то нам категорически не нравится, чем-то мы хотели бы заниматься, но времени не хватает, а на какие-то занятия мы всегда находим время даже в ущерб собственному отдыху или домашним делам.

- Есть виды деятельности, к которым у человека склонность, то есть буквально непреодолимое желание ими заниматься. Он стремится к этому, преодолевая препятствия, прилагая массу усилий, чтобы освоить понравившуюся деятельность, наслаждаясь самим процессом. Психологи считают, что склонности – это показатель наличия потенциальных способностей человека к понравившейся ему деятельности. А если склонностей нет, и занятия не доставляют удовольствия, а результат неинтересен, то и способности, скорее всего, развить не удастся.

- Правда, наряду с истинными склонностями есть и мнимые. Они чаще всего появляются под влиянием чувства зависти, когда человеку так нравится результат труда других, что ему тоже хочется научиться так же, например, рисовать, или добиться успехов в спорте, издать свою книгу и т. д.

Мнимые склонности могут возникать как результат подражания. В детстве часто случается, что ребенок идет в спортивную секцию или художественную школу вслед за своим другом, не испытывая никакого интереса к самой деятельности. Или девочки нередко хотят стать певицами, подражая любимой актрисе.

Отличить мнимые склонности от истинных несложно. Освоение деятельности в этом случае не доставляет удовольствия, а первые же неудачи приводят к потере интереса.

Виды способностей

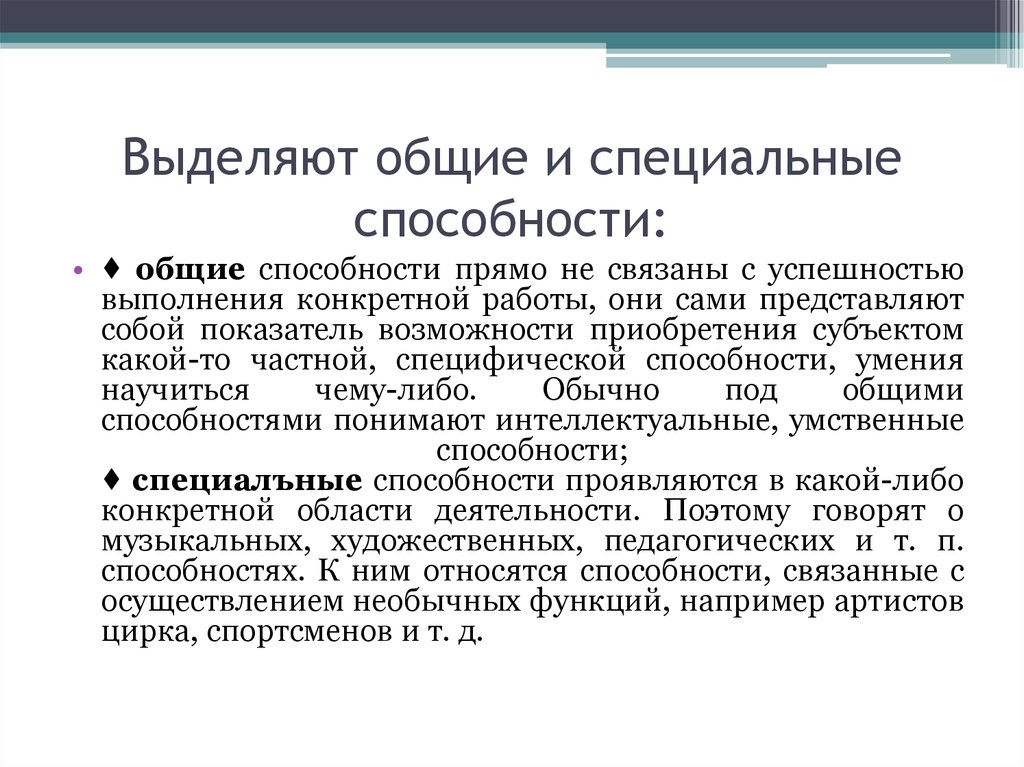

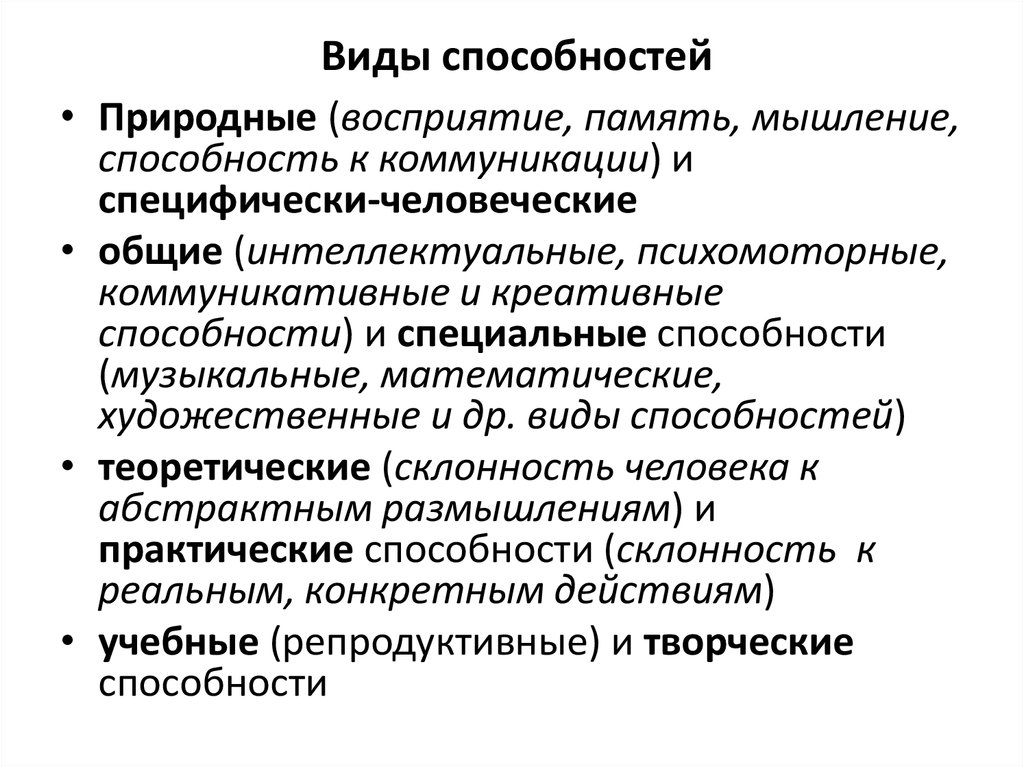

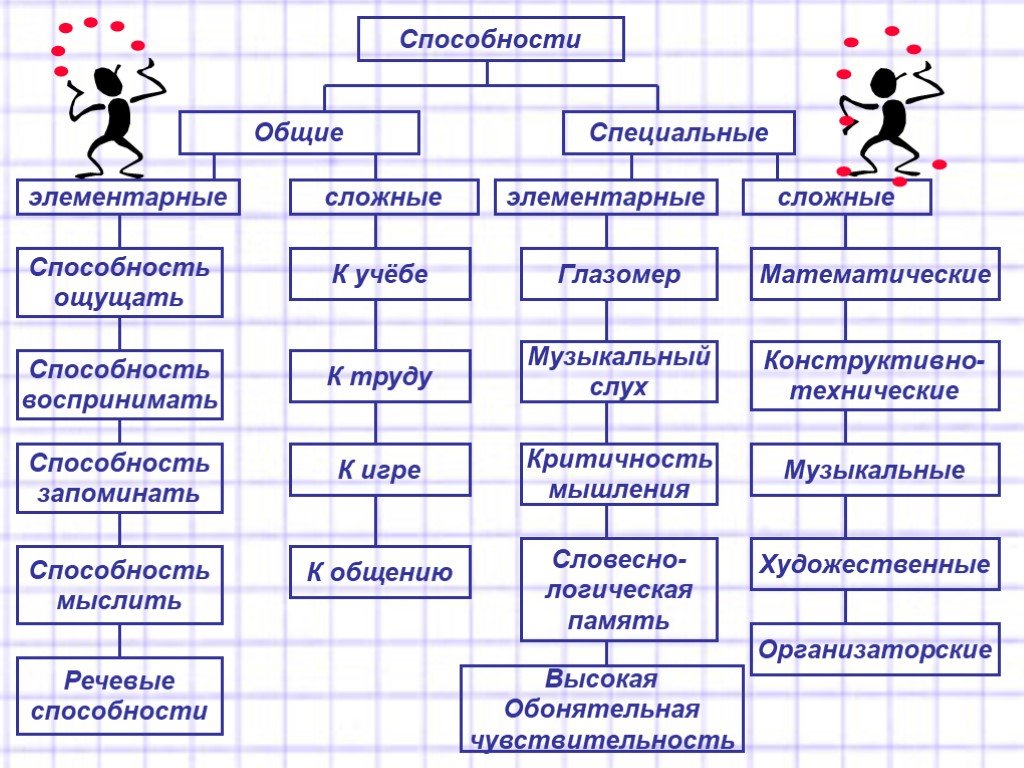

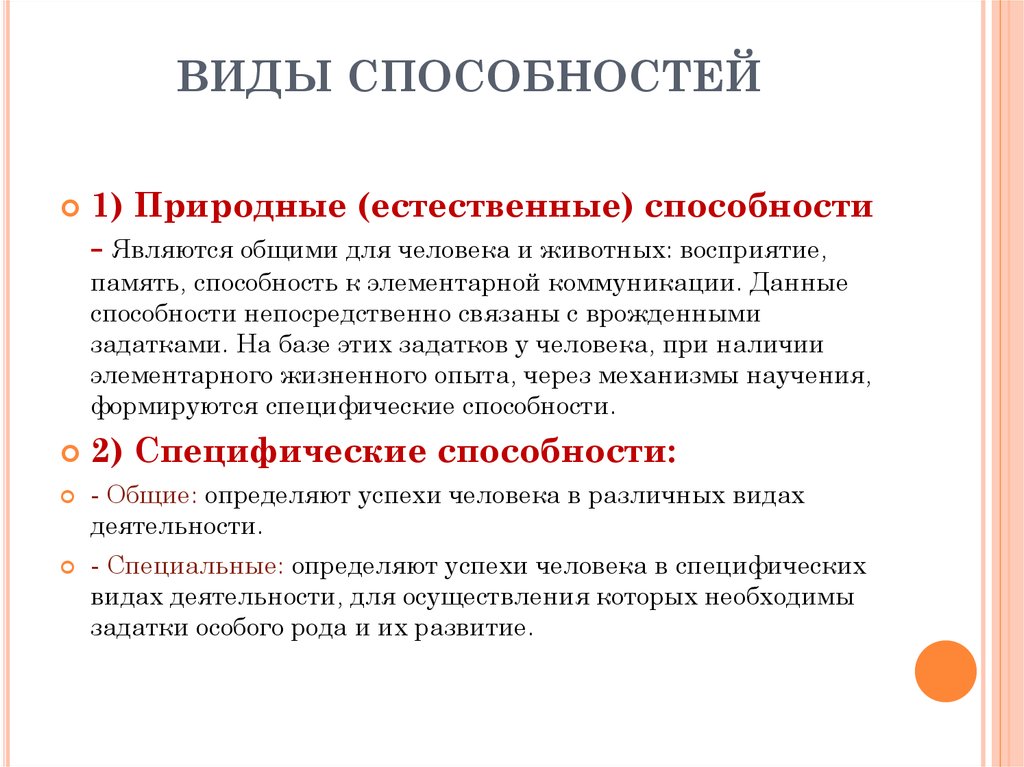

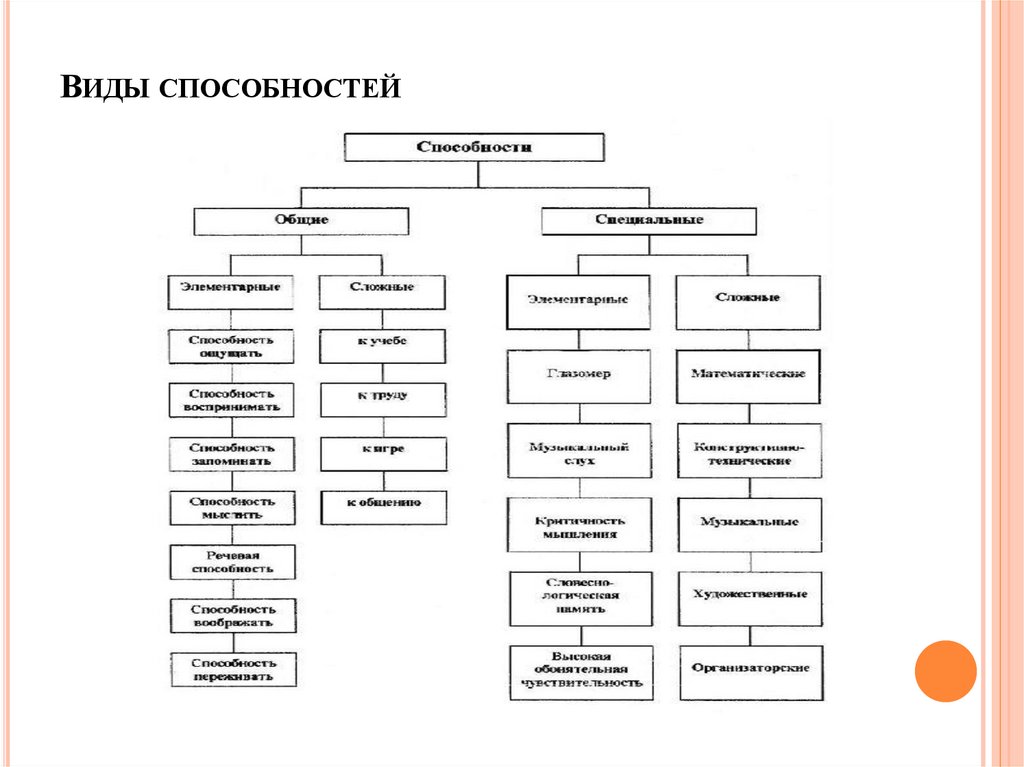

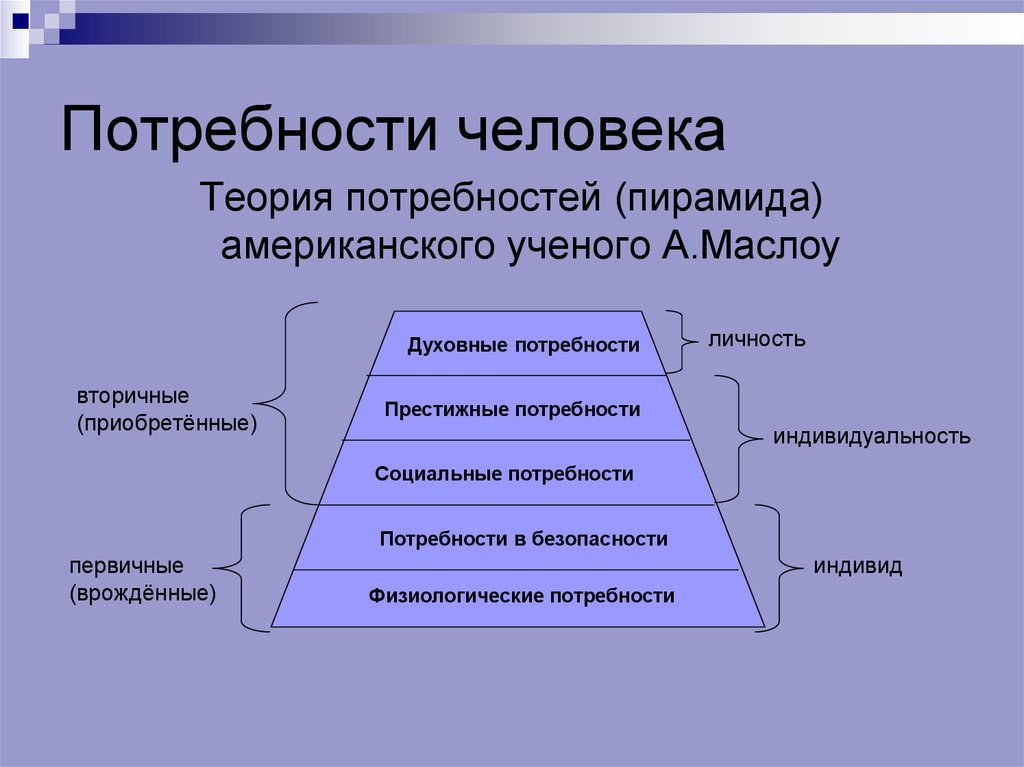

В психологии выделяется два основных вида способностей: специальные и общие.

- Специальные способности связаны с конкретной деятельностью. Они в ней проявляются и в ней же развиваются. Если вы никогда не брали в руки карандаш или кисть и не пытались ничего нарисовать, то и никогда не узнаете, есть ли у вас способности к рисованию.

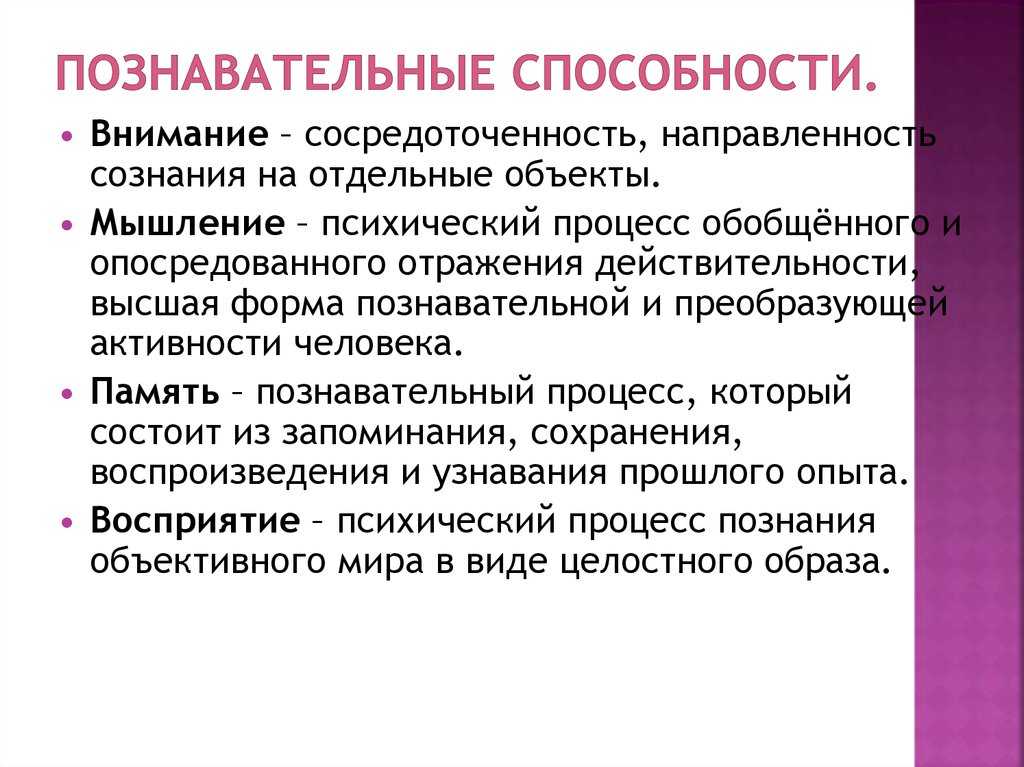

- Общие способности имеют значение во многих сферах деятельности. К ним в первую очередь относятся познавательные способности: развитость внимания, памяти, воображения, интеллект. Немалую роль среди общих способностей играет волевая сфера – такие качества, как упорство, целеустремленность, настойчивость, самостоятельность.

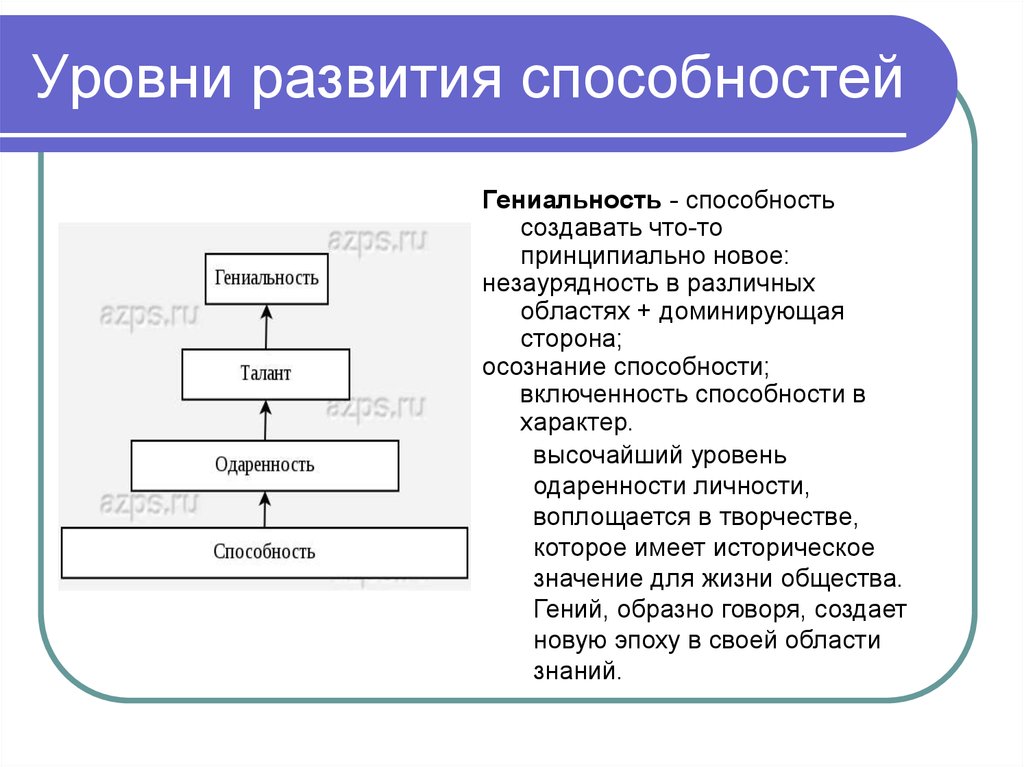

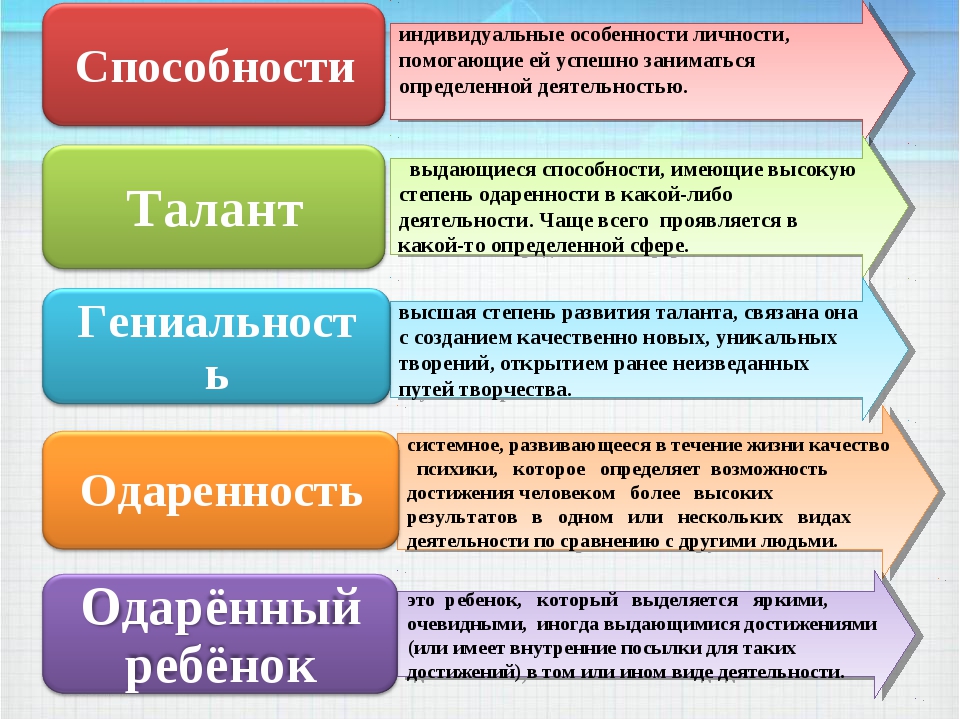

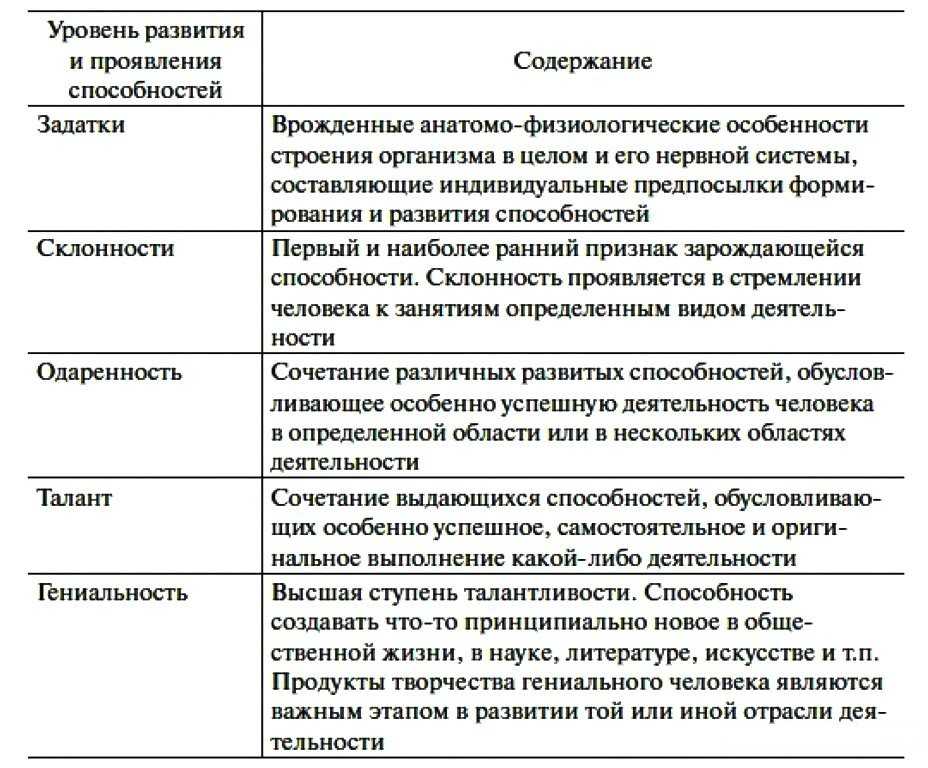

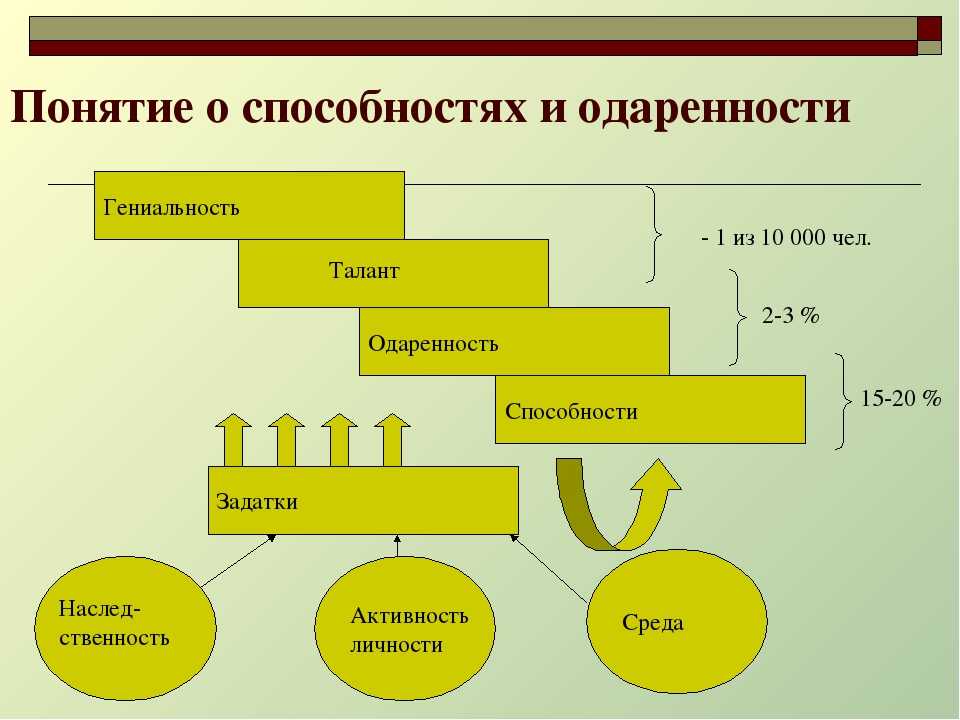

Высокий уровень развития общих способностей называют одаренностью. Одаренный человек может овладеть разными видами деятельности, даже не имея ярко выраженных задатков, но опираясь на высокий уровень интеллекта, подключая образное или абстрактно-логическое мышление и проявляя настойчивость.

А талант – это совокупность одаренности и определенной специальной способности. Если при высоком уровне одаренности специальных способностей к разным видам деятельности много, то обладающего ими человека называют гением.

Если при высоком уровне одаренности специальных способностей к разным видам деятельности много, то обладающего ими человека называют гением.

К общим способностям также относят такие, которые требуются не во всех видах деятельности, но во многих, например, организаторские способности, коммуникативные, педагогические.

А вот творческие способности, о которых говорят в последнее время очень много, к особому виду способностей не относятся. Таких способностей, по сути, нет. И вот почему.

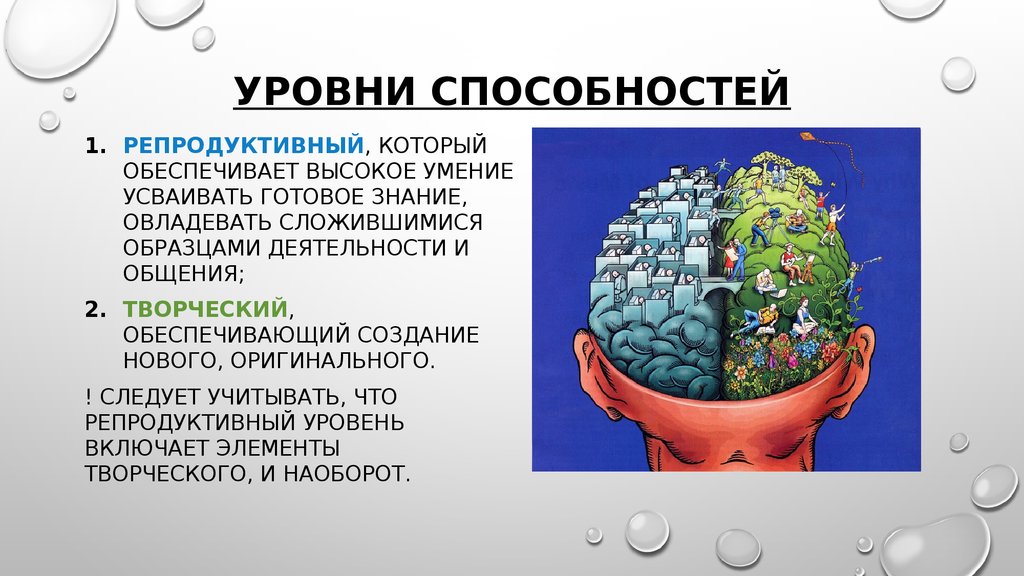

Уровни развития способностей

Способности – результат сложного и динамичного процесса формирования под влиянием целого ряда факторов. И в своем развитии способности проходят два уровня или две ступени.

- Первый уровень – репродуктивный (воспроизводящий). На нем способности проявляются в рамках воспроизведения деятельности, то есть обучения приемам, технике или при выполнении заданий по образцу. Пройдя процесс обучения, человек может остаться на репродуктивном уровне своих способностей, стать профессионалом и даже мастером своего дела.

Но его будет отличать стандартность, шаблонность деятельности. Он виртуозно, мастерски будет воспроизводить вещи, музыку или мысли по заданному образцу, чертежу, проекту, нотам и т. д. И большинство людей в развитии своих способностей на этом уровне и остаются. И лишь единицы идут дальше, поднимаются на следующую ступень.

Но его будет отличать стандартность, шаблонность деятельности. Он виртуозно, мастерски будет воспроизводить вещи, музыку или мысли по заданному образцу, чертежу, проекту, нотам и т. д. И большинство людей в развитии своих способностей на этом уровне и остаются. И лишь единицы идут дальше, поднимаются на следующую ступень. - Второй уровень – творческий. На нем оказываются те, кто в своем развитии отходит от общепринятых стандартов. Им не интересно выполнять задание по чужому образцу, и они придумывают что-то свое: изменяют приемы выполнения деятельности, вносят новшество в технику, создают новые вещи, открывают новые законы. Этот уровень развития способностей предполагает наличие у человека особого типа мышления – творческого, нешаблонного, нестандартного. Для творческих личностей характерна активность образного мышления, воображения и интуиции. То есть творческий уровень связан не только со специальными, но и с общими способностями.

Следовательно, творческими могут стать способности к любой деятельности при желании человека развиваться и наличии у него творческого мышления, которое тоже, кстати, можно сформировать.

Сфера способностей – это та область, в которой каждый человек может проявить свою индивидуальность, показать себя уникальной, неповторимой личностью. Не стоит завидовать тем, кто кажется вам более способным и одаренным. Лучше посмотрите вокруг, и вы обязательно обнаружите область приложения собственных способностей, ту сферу, где вы добьетесь успеха, славы, признания. А такая сфера обязательно найдется, ведь неспособных людей нет.

Способности человека

Способности человека — индивидуально-психологические особенности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществления определенного рода деятельности. Способности не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам. Они обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и приемами деятельности.

Когда люди в одинаковых обстоятельствах достигают различных успехов в освоении и выполнении какой-либо деятельности, говорят о наличии соответствующих способностей у одних людей и их отсутствии у других. Успешность овладения деятельностью и ее выполнение зависит также и от мотивов, знаний, умений и навыков. Но способности не сводятся ни к мотивам, ни к знаниям, ни к умениям, ни к навыкам. Вместе с тем все они выступают как условия реализации способностей.

Успешность овладения деятельностью и ее выполнение зависит также и от мотивов, знаний, умений и навыков. Но способности не сводятся ни к мотивам, ни к знаниям, ни к умениям, ни к навыкам. Вместе с тем все они выступают как условия реализации способностей.

Способности человека, как и любые другие личностные образования, имеют двойственную психологическую природу. С одной стороны, в любой способности имеются индивидные компоненты, составляющие ее биологические основы или предпосылки. Они называются задатками. Задатки представляют собой морфологические и функциональные особенности строения мозга, органов чувств и движения. Большинство из них предопределены генетически. Кроме врожденных, у человека существуют также приобретенные задатки, которые оформляются в процессе созревания и развития ребенка в первые годы жизни. Такие задатки называются социальными. Сами по себе природные задатки еще не определяют успешной деятельности человека, то есть не являются способностями. Это только естественные условия или факторы, на основе которых происходит развитие способностей.

Другое важное условие их становления — социальная среда, представители которой в лице родителей и педагогов включают ребенка в различные виды деятельности и общения, вооружают необходимыми способами их выполнения, организуют систему упражнений и тренировок. Причем возможности развития способностей во многом определяются тем потенциалом, который заложен в задатках. Этот потенциал может быть реализован в соответствующих условиях, но чаще всего он остается неосуществленным в силу неблагоприятных условий развития большинства людей.

Существуют различные мнения о том, в какой степени способности определяются наследственностью, а в какой -воздействием окружающей социальной среды. Многочисленные факты свидетельствуют о доминировании как наследственности, так и социальных условий. Подтверждением того, что наследственность оказывает большое влияние на формирование способностей, являются факты раннего возникновения способностей у многих одаренных людей.

Виды способностей. Способности человека всегда сопряжены с психическими функциями человека: памятью, вниманием, эмоциями и т.д. В зависимости от этого можно выделить следующие виды способностей: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мыслительные, имажитивные («вообразительные»), мнемические, аттенционные («внимающие»), эмоционально-динамические, речевые, волевые. Они входят в структуру профессиональных способностей разных специалистов. Например, психомоторные способности необходимы хирургу, часовому мастеру, артисту балета и др. Сенсорно-перцептивные — составляют основу профессионального мастерства повара, дегустатора, парфюмера и т.д.

Способности человека всегда сопряжены с психическими функциями человека: памятью, вниманием, эмоциями и т.д. В зависимости от этого можно выделить следующие виды способностей: психомоторные, сенсорно-перцептивные, мыслительные, имажитивные («вообразительные»), мнемические, аттенционные («внимающие»), эмоционально-динамические, речевые, волевые. Они входят в структуру профессиональных способностей разных специалистов. Например, психомоторные способности необходимы хирургу, часовому мастеру, артисту балета и др. Сенсорно-перцептивные — составляют основу профессионального мастерства повара, дегустатора, парфюмера и т.д.

В социальной жизнедеятельности человека существуют две стороны: предметная деятельность и общение. Это деление позволяет выделить два вида способностей: предметные и социально-психологические. Предметные способности обеспечивают успешность освоения и выполнения всевозможных видов предметной деятельности. Социально-психологические способности необходимы для общения с людьми. Общение принципиально отличается от взаимодействия с объектами: оно диалогично по сущности и требует отношения к другому человеку как к равноправному и равноценному субъекту и личности. Общение строится в расчете не только на свои собственные интересы и возможности, но и на интересы и возможности партнера. Поэтому его успешность будет определяться тем, способен ли субъект понять другого человека, мысленно стать на его место, спланировать и реализовать наиболее разумные способы психологического воздействия, произвести нужное впечатление и др. К этой группе способностей относятся черты характера, выражающие отношение к людям. Большинство социально-психологических способностей очень специфичны и не работают в контексте предметной деятельности. То же самое характерно и для предметных способностей. Иначе говоря, они почти не пересекаются между собой. Поэтому вполне объяснимы многочисленные факты, когда специалисты, имеющие высокий уровень профессионализма в какой-то предметной области, обнаруживали полную несостоятельность в работе с людьми, и наоборот.

Общение принципиально отличается от взаимодействия с объектами: оно диалогично по сущности и требует отношения к другому человеку как к равноправному и равноценному субъекту и личности. Общение строится в расчете не только на свои собственные интересы и возможности, но и на интересы и возможности партнера. Поэтому его успешность будет определяться тем, способен ли субъект понять другого человека, мысленно стать на его место, спланировать и реализовать наиболее разумные способы психологического воздействия, произвести нужное впечатление и др. К этой группе способностей относятся черты характера, выражающие отношение к людям. Большинство социально-психологических способностей очень специфичны и не работают в контексте предметной деятельности. То же самое характерно и для предметных способностей. Иначе говоря, они почти не пересекаются между собой. Поэтому вполне объяснимы многочисленные факты, когда специалисты, имеющие высокий уровень профессионализма в какой-то предметной области, обнаруживали полную несостоятельность в работе с людьми, и наоборот.

В зависимости от уровня обобщенности выделяют общие и специальные способности. Общие способности определяют успешность выполнения одновременно многих видов деятельности. К ним относятся, например, интеллектуальные способности, развитая память, речь и т.п. Специальные способности определяют успехи в специфических видах деятельности. Они работают лишь в пределах соответствующих деятельностей. К ним можно отнести музыкальные, математические, литературные и другие способности. Общие и специальные способности чаще всего сосуществуют, взаимно дополняя друг друга. Успешность выполнения любой конкретной и специфической деятельности зависит не только от специальных, но и от общих способностей. Поэтому в ходе профессиональной подготовки специалистов нельзя ограничиваться формированием только специальных способностей.

В зависимости от продуктивности деятельности или общения и особенностей порождаемого ими продукта выделяют репродуктивные и творческие способности. Репродуктивные способности влияют на успешность овладения деятельностью, на умение усваивать знания, умения и навыки, то есть на эффективность обучения. Они являются необходимыми для овладения специальным опытом и, следовательно, для развития человека как субъекта и как личности. Благодаря им происходит не создание, а только сохранение и воссоздание в последующих поколениях накопленного человеческого опыта. Творческие способности определяют создание предметов материальной и духовной культуры, производство новых, оригинальных идей, открытий, изобретений, творчество в различных областях жизнедеятельности человека. Именно они обеспечивают социальный прогресс.

Они являются необходимыми для овладения специальным опытом и, следовательно, для развития человека как субъекта и как личности. Благодаря им происходит не создание, а только сохранение и воссоздание в последующих поколениях накопленного человеческого опыта. Творческие способности определяют создание предметов материальной и духовной культуры, производство новых, оригинальных идей, открытий, изобретений, творчество в различных областях жизнедеятельности человека. Именно они обеспечивают социальный прогресс.

В зависимости от уровня развития способностей человека выделяют одаренность, талант и гениальность. Совокупность ряда способностей, обусловливающих особенно успешную деятельность человека в определенной области и выделяющих его среди других лиц, выполняющих данную деятельность в тех же условиях, называется одаренностью. Высокую степень способностей личности к определенной деятельности, проявляющуюся в оригинальности и новизне подхода, называют талантом. Талант — это сочетание способностей, их совокупность. Структура таланта определяется характером требований, предъявляемых личности деятельностью. Гениальность -это высшая степень одаренности, это сочетание способностей, дающее человеку возможность успешно, самостоятельно и оригинально выполнять какую-либо сложную деятельность. Отличие гения от таланта состоит не столько в количественном, сколько в качественном плане. Гений создает целую эпоху в области своей деятельности. Так, гениальными можно считать Моцарта в музыке, Ч. Дарвина в естествознании, И. Ньютона в физике и т.д.

Структура таланта определяется характером требований, предъявляемых личности деятельностью. Гениальность -это высшая степень одаренности, это сочетание способностей, дающее человеку возможность успешно, самостоятельно и оригинально выполнять какую-либо сложную деятельность. Отличие гения от таланта состоит не столько в количественном, сколько в качественном плане. Гений создает целую эпоху в области своей деятельности. Так, гениальными можно считать Моцарта в музыке, Ч. Дарвина в естествознании, И. Ньютона в физике и т.д.

Чем сильнее выражены способности, тем меньше людей ими обладают. По уровню развития способностей большинство людей ничем не выделяются. Одаренных не так много, талантливых значительно меньше, а гениальных можно встретить в каждой области примерно один раз в столетие. Это просто уникальные люди, составляющие достояние человечества. Именно поэтому они требуют самого бережного обращения. В действительности же талантливые и, особенно гениальные личности, редко признаются современниками. Подлинную оценку их творческого вклада в общественную культуру дают последующие поколения.

Подлинную оценку их творческого вклада в общественную культуру дают последующие поколения.

Формирование способностей. По своей генетической сущности способности представляют собой усвоенные индивидом и преобразованные в устойчивые личностные свойства общественно выработанные обобщенные способы обращения с предметами, явлениями и людьми, способы действия (содействия) в различных жизненных ситуациях. Поэтому формирование способностей должно быть направлено на организацию необходимых видов и способов деятельности и общения и преобразование их в соответствующие личностные образования. Однако его нельзя отождествлять с методикой формирования знаний, умений и навыков.

Исходным естественным условием развития способностей являются задатки. Именно от них прежде всего зависит то, насколько успешно ребенок может овладеть заданными ему обществом способами деятельности и общения. Они могут благоприятствовать или препятствовать этому, что необходимо учитывать при построении формирующей методики. В ходе соответствующих упражнений происходит их преобразование и интеграция с усваиваемыми способами действия (содействия). В результате возникает своеобразный сплав природного и социального, индивидного и личностного.

В ходе соответствующих упражнений происходит их преобразование и интеграция с усваиваемыми способами действия (содействия). В результате возникает своеобразный сплав природного и социального, индивидного и личностного.

Важное значение в формировании способностей человека имеют возрастные сроки обнаружения задатков и организация самого процесса. Чем раньше он начинается, тем легче и быстрее удается добиться максимального результата. Однако следует иметь в виду так называемые сензитивные периоды, на протяжении которых создаются наиболее благоприятные психофизиологические условия для формирования тех или иных способностей. Например, сензитивный период развития лингвистических способностей — ранний дошкольный возраст, артистических — старший дошкольный возраст.

Все эти обстоятельства являются необходимыми для превращения человека как биологического существа с врожденными задатками в социальное существо, развивающее в себе человеческие способности. Окружающие люди, располагая необходимыми способностями и средствами обучения, обеспечивают непрерывное развитие нужных способностей у детей. Важную роль здесь играет комплексность, то есть одновременное совершенствование нескольких взаимно дополняющих друг друга способностей. Многоплановость и разнообразие видов деятельности и общения, в которые одновременно включается человек, выступают как одно из условий развития его способностей. В связи с этим к развивающей деятельности (общению) должны предъявляться следующие требования: творческий характер, оптимальный уровень трудности для исполнителя, должная мотивация и обеспечение положительного эмоционального настроя при выполнении.

Важную роль здесь играет комплексность, то есть одновременное совершенствование нескольких взаимно дополняющих друг друга способностей. Многоплановость и разнообразие видов деятельности и общения, в которые одновременно включается человек, выступают как одно из условий развития его способностей. В связи с этим к развивающей деятельности (общению) должны предъявляться следующие требования: творческий характер, оптимальный уровень трудности для исполнителя, должная мотивация и обеспечение положительного эмоционального настроя при выполнении.

Существенным фактором, определяющим развитие способностей, являются устойчивые специальные интересы личности к определенной области социального бытия, которые преобразуются в склонность профессионально заниматься соответствующей деятельностью. Специальные способности формируются в процессе овладения профессиональной деятельностью. Познавательный интерес стимулирует овладение эффективными приемами и способами ее выполнения, а достигаемые успехи, в свою очередь, еще больше повышают мотивацию.

Для того чтобы обеспечить наилучшее соответствие человека конкретному виду трудовой деятельности, необходимо оценить его профессиональные задатки, склонности и способности человека. Это осуществляется в процессе профориентации и профотбора, позволяющих выявить качества, необходимые для конкретного вида трудовой деятельности. На основании данной оценки выявляется профпригодность. О том, что человек пригоден для данной профессии, можно говорить лишь тогда, когда его способности полностью соответствуют характеру данной работы.

О происхождении человеческой способности создавать конструкты реальности

Адамс Ф., Айзава К. (2001) Границы познания. Philos Psychol 14:43–64

Статья Google Scholar

Аренсбург Б., Тиллер А.М., Вандермеерш Б., Дудей Х., Шепарц Л.А., Рак Ю. (1989) Среднепалеолитическая подъязычная кость человека. Природа 338:758–760

Статья Google Scholar

Аренсбург Б. , Шепарц Л.А., Тиллер А.М., Вандермеерш Б., Рак Ю. (1990) Переоценка анатомической основы речи гоминидов среднего плейстоцена. Am J Phys Anthropol 83:137–146

, Шепарц Л.А., Тиллер А.М., Вандермеерш Б., Рак Ю. (1990) Переоценка анатомической основы речи гоминидов среднего плейстоцена. Am J Phys Anthropol 83:137–146

Статья Google Scholar

Бадер О.Н. (1978) Сунгирь: верхнепалеолитическая стоянка. Издательство «Наука», Москва.

Barham LS (2002) Систематическое использование пигментов в среднем плейстоцене южно-центральной Африки. Карр Антропополь 43: 181–190

Артикул Google Scholar

Баринага М. (1992) Сторонники «Африканской Евы» отступили. Science 255:686–687

Статья Google Scholar

Барретт Дж. К. (2013) Археология разума: это не то, что вы думаете. Cambridge Archaeol J 23(1):1–17

Статья Google Scholar

Билз К.Л., Смит К.Л., Додд С.М. (1984) Размер мозга, морфология черепа, климат и машины времени. Curr Anthropol 25:301–330

Curr Anthropol 25:301–330

Статья Google Scholar

Beaumont PB (1990) Пещера Вандерверк. В: Бомонт П., Моррис Д. (ред.) Путеводитель по археологическим памятникам в Северном Кейптауне. Музей МакГрегора, Кимберли, стр. 101–134

. Google Scholar

Бомонт П.Б. (1990) Кату Пан. В: Бомонт П., Моррис Д. (ред.) Путеводитель по археологическим памятникам в Северном Кейптауне. Музей МакГрегора, Кимберли, стр. 75–100 9.0004

Google Scholar

Бомонт П. (1999) Пещера Вандерверк. Полевой справочник Международной конференции INQUA XV: Северный Кейп, стр. 27–31.

Бомонт П. (2004) Кату Пан и Кату Таунлендс/Уиткомс. В: Моррис Д., Бомонт П. (ред.) Археология Северного мыса: некоторые ключевые памятники. Музей МакГрегора, Кимберли, стр. 50–53

. Google Scholar

Beaumont PB (2011) Край: больше о разведении огня примерно 1,7 миллиона лет назад в пещере Вандерверк в Южной Африке. Карр Антропополь 52: 585–595

Карр Антропополь 52: 585–595

Артикул Google Scholar

Бомонт П.Б., Беднарик Р.Г. (2015) Относительно последовательности купул на краю пустыни Калахари в Южной Африке. Rock Art Res 32(2):163–177

Google Scholar

Беднарик Р.Г. (1984) О природе психограмм. Артефакт 8:27–33

Google Scholar

Беднарик Р.Г. (1987) Энграмма и фосфен. Zeitschrift für Ethnologie 112(2):223–235

Google Scholar

Беднарик Р.Г. (1990) О когнитивном развитии гоминидов. Man Environ 15(2):1–7

Google Scholar

Беднарик Р.Г. (1992) Палеоарт и археологические мифы. Cambridge Archaeol J 2(1):27–43

Статья Google Scholar

Беднарик Р.Г. (1993) Палеолитическое искусство в Индии. Man Environ 18(2):33–40

Man Environ 18(2):33–40

Google Scholar

Беднарик Р.Г. (1994) Тафономия палеоарта. Древность 68(258):68–74

Статья Google Scholar

Беднарик Р.Г. (1995) Концепт-опосредованная маркировка в нижнем палеолите. Curr Anthropol 36(4):605–634

Статья Google Scholar

Беднарик Р.Г. (1998) «Австролопитековый» булыжник из Макапансгата, Южная Африка. Южноафриканский Archaeol Bull 53:4–8

Статья Google Scholar

Беднарик Р.Г. (2002) Ашельская мануфактура палеоискусства из Марокко. Rock Art Res 19: 137–139

Google Scholar

Беднарик Р.Г. (2003) Статуэтка из африканского ашеля. Карр Антропополь 44(3):405–413

Артикул Google Scholar

Беднарик Р. Г. (2005) Среднеплейстоценовые бусы и символика. Антропос 100:537–552

Г. (2005) Среднеплейстоценовые бусы и символика. Антропос 100:537–552

Статья Google Scholar

Беднарик Р.Г. (2006) Среднепалеолитические гравюры из Олдислебена, Германия. Антропология 44:113–121

Google Scholar

Беднарик Р.Г. (2008) Бусины и когнитивная эволюция. Разум Времени J Культура Сознания Археола 1(3):285–318

Артикул Google Scholar

Беднарик Р.Г. (2008) Приручение человека. Антропология 46(1):1–17

Google Scholar

Беднарик Р.Г. (2011) Состояние человека. Спрингер, Нью-Йорк

Книга Google Scholar

Беднарик Р.Г. (2012а) Истоки человеческой современности. Гуманитарные науки 1(1):1–53; http://www.mdpi.com/2076-0787/1/1/1/.

Беднарик Р. Г. (2012b) Этиология поведения гоминидов. Homo J Comparative Human Biol 63: 319–335.

Г. (2012b) Этиология поведения гоминидов. Homo J Comparative Human Biol 63: 319–335.

Беднарик Р.Г. (2013) Истоки современного человеческого поведения. В: Беднарик Р.Г. (ред.) Психология поведения человека. Nova Press, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, стр. 1–58

Google Scholar

Беднарик Р.Г. (2013а) Африканская Ева: розыгрыш или гипотеза? Adv Anthropol 3(4):216–228; http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=39900#.U5JvUnYUqqY

Беднарик Р.Г. (2014) Экзограммы. Rock Art Res 31 (1): 47–62

Google Scholar

Беднарик Р.Г. (2014b) Делать меньше: атрофия мозга гоминина. Homo J Comparative Human Biol 65: 433–449.

Артикул Google Scholar

Беднарик Р.Г. (2015) Этиология теории Разума в глубоком времени. В: Шервуд Э. (редактор) Теория разума: развитие у детей, механизмы мозга и социальные последствия. Nova Science Publishers Inc., Нью-Йорк, стр. 115–144 9.0004

Nova Science Publishers Inc., Нью-Йорк, стр. 115–144 9.0004

Google Scholar

Беднарик Р.Г. (2017) Палеоарт ледникового периода. Издательство Cambridge Scholars Publishing, Ньюкасл-апон-Тайн

Google Scholar

Беднарик Р.Г. (2020) Приручение человека. Рутледж, Лондон и Нью-Йорк.

Беднарик Р.Г., Бомонт П. (2012) Плейстоценовые гравюры из пещеры Вандерверк, Южная Африка. In Clottes P (ed) L’art pléistocène dans de monde, Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, сентябрь 2010 г., специальный выпуск, Prehistoire, Art et Sociétés, Bulletin de la Société Prehistorique Ariège-Pyrénées 65–66: 96–97.

Бенитес-Буррако А., Теофанопулу К., Бёккс К. (2016) Глобуляризация и одомашнивание. Топои. https://doi.org/10.1007/s11245-016-9399-7

Статья Google Scholar

Берлант Т., Винн Т. (2018) Первая скульптура: топор для фигурного камня. Центр скульптур Нашера, Даллас, Техас

(2018) Первая скульптура: топор для фигурного камня. Центр скульптур Нашера, Даллас, Техас

Google Scholar

Бикертон Д. (1990) Язык и виды. University of Chicago Press, Чикаго

Книга Google Scholar

Бостром Н. (2003) Мы живем в компьютерной симуляции? Philos Quart 53(211):243–255

Статья Google Scholar

Brace CL (1993) «Поп-наука» против понимания возникновения современного разума. Behav Brain Sci 16(4):750–751

Статья Google Scholar

Брейс С.Л., Розенберг К.Р., Хант К.Д. (1987) Постепенное изменение размера человеческих зубов в позднем плейстоцене и постплейстоцене. Эволюция 41(4):705–720

Google Scholar

Bråten S (2004) Гомининская гипотеза децентрации младенцев: система зеркальных нейронов адаптирована для поддержки материнско-центрированного участия. Behav Brain Sci 27(4):508–509

Behav Brain Sci 27(4):508–509

Статья Google Scholar

Bråten S (ed) (2007) О перемещении — от зеркальных нейронов к эмпатии: достижения в исследованиях сознания. Издательская компания Джона Бенджамина, Филадельфия

Google Scholar

Brookfield JFY (1997) Важность возраста ДНК предков. Природа 388:134

Артикул Google Scholar

Carruthers M (1990) Книга памяти. Издательство Кембриджского университета, Кембридж

Google Scholar

Carruthers M (1998) Ремесло мысли. Издательство Кембриджского университета, Кембридж

Google Scholar

Кастеллано С., Парра Г., Санчес-Кинто Ф.А., Расимо Ф., Кульвильм М., Кирхер М. и др. (2014) Паттерны вариаций кодирования в полных экзомах трех неандертальцев. Proc Natl Acad Sci USA 111(18):6666–6671.

Proc Natl Acad Sci USA 111(18):6666–6671.

Артикул Google Scholar

Христос Г. (2003) Память и мечты: творческий человеческий разум. Издательство Университета Рутгерса, Нью-Брансуик, Нью-Джерси, Лондон

Google Scholar

Черчленд PS (1986) Нейрофилософия: к единой науке о разуме и мозге. MIT Press, Кембридж, Массачусетс

Google Scholar

Кларк А., Чалмерс Д. (1998) Расширенный разум. Анализ 58:7–19

Артикул Google Scholar

Кларк Дж. Д., Окли К. П., Уэллс Л. Х., Макклелланд Дж. А. К. (1947) Новые исследования родезийского человека. J Roy Anthropol Institute 77:4–33

Google Scholar

Cynx J, Clark SJ (1993) Этологические лисы и когнитивные ежи. Behav Brain Sci 16:756–757

Статья Google Scholar

d’Errico F, Gaillard C, Misra VN (1989) Коллекция неутилитарных предметов Homo erectus в Индии. В: Гоминиды. Материалы 2-го Международного конгресса палеонтологов человека, стр. 237–239. Editoriale Jaca Book, Милан.

В: Гоминиды. Материалы 2-го Международного конгресса палеонтологов человека, стр. 237–239. Editoriale Jaca Book, Милан.

Ди Пеллегрино Г., Фадига Л., Фогасси Л., Галлезе В., Риццолатти Г. (1992) Понимание двигательных событий: нейрофизиологическое исследование. Exp Brain Res 91:176–180

Статья Google Scholar

Дональд М. (1991) Истоки современного разума: три этапа эволюции культуры и познания. Издательство Гарвардского университета, Кембридж, Массачусетс

Google Scholar

Дональд М. (2001) Такой редкий разум: эволюция человеческого сознания. W. W, Нортон, Нью-Йорк

Google Scholar

Dubois E (1894) Pithecanthropus erectus, eine menschenähnliche Übergangsform aus Java. Landersdrucherei, Батавия

Google Scholar

Эйцман В. И. (1958) Воспоминания об известняковых отложениях Макапансгат и их костно-брекциальных слоях. Южная Африка J Sci 54: 177–182

И. (1958) Воспоминания об известняковых отложениях Макапансгат и их костно-брекциальных слоях. Южная Африка J Sci 54: 177–182

Google Scholar

Фальк Д. (1975) Сравнительная анатомия гортани у человека и шимпанзе: последствия для языка неандертальца. Am J Phys Anthropol 43:123–132

Статья Google Scholar

Гарриган Д., Мобашер З., Северсон Т., Уайлдер Дж. А., Хаммер М. Ф. (2005) Доказательства архаичного азиатского происхождения по Х-хромосоме человека. Молекулярный Биол Эволют 22:189–192

Статья Google Scholar

Gibbon RJ, Granger DE, Kuman K, Partridge TC (2009) Ранняя ашельская технология в формации Rietputs, Южная Африка, датированная космогенными нуклидами. J Human Evolut 56:152–160

Статья Google Scholar

Гиббонс А. (2010) Близкие встречи доисторического рода. Science 328:680–684

Science 328:680–684

Статья Google Scholar

Гуди Дж. (1977) Приручение дикого разума. Издательство Кембриджского университета, Кембридж

Google Scholar

Горен-Инбар Н. (1986) Статуэтка с ашельской стоянки Берехат Рам. Ми’Текуфат ха-Эвен 19:7–12

Google Scholar

Горен-Инбар Н., Леви З., Кислев М.Е. (1991) Тафономия бусинообразной окаменелости из ашельских отложений Гешер Бенот Яаков, Израиль. Рок-арт, разрешение 8:83–87

Google Scholar

Грин Р.Е., Краузе Дж., Птак С.Е., Бриггс А.В., Ронан М.Т., Саймонс Дж.Ф., Ду Л., Эгхольм М., Ротберг Дж.М., Паунович М., Паабо С. (2006) Анализ одного миллиона пар оснований ДНК неандертальца. Природа 444:330–336

Артикул Google Scholar

Грин Р. Е., Краузе Дж., Бриггс А.В., Маричик Т., Стенцель У., Кирхер М. и др. (2010) Черновая последовательность генома неандертальца. Science 328:710–722

Е., Краузе Дж., Бриггс А.В., Маричик Т., Стенцель У., Кирхер М. и др. (2010) Черновая последовательность генома неандертальца. Science 328:710–722

Статья Google Scholar

Грегори Р.Л. (1970) Умный глаз. Вайденфельд и Николсон, Лондон

Google Scholar

Günther H (1994) Paläolithische Funde aus dem mittleren Unstruttal bei Oldisleben. Археология в Германии 1994 (1): 4

Google Scholar

Гутьеррес Г., Санчес Д., Марин А. (2002) Повторный анализ последовательностей древней митохондриальной ДНК, извлеченных из костей неандертальца. Мол Биол Эволют 19:1359–1366

Артикул Google Scholar

Hardy J, Pittman A, Myers A, Gwinn-Hardy K, Fung HC, de Silva R, Hutton M, Duckworth J (2005) Доказательства того, что Homo neanderthalensis внес гаплотип h3 MAPT в Homo sapiens . Biocheml Soc Trans 33:582–585

Biocheml Soc Trans 33:582–585

Статья Google Scholar

Хеджес С.Б., Кумар С., Тамура К., Стоункинг М. (1992) Происхождение человека и анализ последовательностей митохондриальной ДНК. Science 255:737–739

Статья Google Scholar

Helgren DM (1978) Ашельское поселение в нижнем течении реки Вааль, Южная Африка. J Археол Науки 5:39–60

Артикул Google Scholar

Helvenston PA (2013) Различия между устной и письменной культурами: что мы можем знать о верхнепалеолитических умах. В: Беднарик Р.Г. (ред.) Психология поведения человека. Nova Press, Нью-Йорк, стр. 59–110

Google Scholar

Хеннеберг М. (1988) Уменьшение размера человеческого черепа в голоцене. Биология человека 60:395–405

Google Scholar

Хеннеберг М. (1990) Изменчивость размера мозга/массы тела у Homo sapiens : последствия для интерпретации эволюции гоминидов. Homo J Comparative Human Biol 39 (3–4): 121–130.

(1990) Изменчивость размера мозга/массы тела у Homo sapiens : последствия для интерпретации эволюции гоминидов. Homo J Comparative Human Biol 39 (3–4): 121–130.

Google Scholar

Хофштадтер Д (2007) Я странная петля. Бейсик Букс, Нью-Йорк

Google Scholar

Хупер Дж., Терези Д. (1992) Проблема детерминизма. Издательство Оксфордского университета, Оксфорд

Google Scholar

Joffe TH (1997) Социальное давление привело к продолжительному ювенильному периоду у приматов. J Human Evolut 32:593–605

Статья Google Scholar

Joordens JCA, d’Errico F, Wesselingh FP, Munro S, de Vos J, Wallinga J et al (2014) Homo erectus в Триниле на Яве использовали раковины для производства инструментов и гравировки. Природа 518:228–231

Статья Google Scholar

Kandel ER, Pittenger C (1999) Прошлое, будущее и биология памяти. Philos Trans Roy Soc B Biol Sci 354(1392):2027–2052

Philos Trans Roy Soc B Biol Sci 354(1392):2027–2052

Статья Google Scholar

Клёсов А.А., Рожанский И.Л. (2012а) Пересмотр теории вне Африки и происхождения европеоидов (европеоидов) в свете генеалогии ДНК. Ад Антропополь 2: 80–86

Артикул Google Scholar

Клёсов А.А.И.Л., Рожанский И.Л. (2012б) Гаплогруппа R1a как у протоиндоевропейцев, так и у легендарных арийцев по ДНК их нынешних потомков. Adv Anthropol 2:1–13

Статья Google Scholar

Клёсов А.А., Томеццоли Г.Т. (2013) ДНК-генеалогия и лингвистика, Древняя Европа. Adv Anthropol 3:101–111

Артикул Google Scholar

Клёсов А.А., Рожанский И.Л., Рянбченко Л.Е. (2012) Пересмотр теории вне Африки и происхождения европеоидов (европеоидов). Часть 2. SNP, гаплогруппы и гаплотипы в Y-хромосоме шимпанзе и человека. Adv Anthropol 2:198–213

Adv Anthropol 2:198–213

Статья Google Scholar

Krings M, Stone A, Schmitz RW, Krainitzki H, Stoneking M, Pääbo S (1997) Последовательности ДНК неандертальца и происхождение современного человека. Ячейка 90:19–30

Статья Google Scholar

Кульвильм М., Гронау И., Хубиш М.Дж., Де Филиппо С., Прадо-Мартинес Дж., Кирхер М. и др. (2016) Поток древних генов от ранних современных людей к восточным неандертальцам. Природа 530(7591):429–433

Артикул Google Scholar

Кумар Г. (1996) Дараки-Чаттан: стоянка палеолитических купул в Индии. Рок-арт Рез. 13(1):38–46

Google Scholar

Laidler PW (1933) Датировка свидетельств, относящихся к среднему каменному веку и культуре Капсио-Уилтон на юго-востоке Капской провинции. Южная Африка J Sci 30: 530–542

Google Scholar

Lashley KS (1923) Временное изменение функции прецентральной извилины у приматов. Am J Physiol 65:585–602

Am J Physiol 65:585–602

Статья Google Scholar

Лешли К.С. (1923a) Бихевиористская интерпретация сознания. Psychol Rev 30, часть I: 237–272; Часть II: 329–353.

Lashley KS (1924) Теория о том, что синаптическое сопротивление снижается при прохождении нервного импульса. Psychol Rev 31:369–375

Статья Google Scholar

Лэшли К.С. (1930) Мозговые механизмы и интеллект. Psychol Rev 37:1–24

Статья Google Scholar

Лэшли К.С. (1932) Исследования динамики поведения. University of Chicago Press, Чикаго

Google Scholar

Лэшли К.С. (1935) Механизм зрения, Часть 12: Нервные структуры, участвующие в приобретении и сохранении привычек, основанных на реакции на свет. Сравнительная психология Монография 11:43–79

Google Scholar

Лэшли К. С. (1943) Исследования мозговой функции при обучении: потеря привычки ходить в лабиринт после поражения затылка у слепых крыс. J Comparative Neurol 79(3):431–462

С. (1943) Исследования мозговой функции при обучении: потеря привычки ходить в лабиринт после поражения затылка у слепых крыс. J Comparative Neurol 79(3):431–462

Статья Google Scholar

Лэшли К.С. (1950) В поисках инграммы. Soc Exp Biol Symp 4:454–482

Google Scholar

Латур Б. (1993) Мы никогда не были современными. Издательство Гарвардского университета, Кембридж, Массачусетс,

Google Scholar

Maddison DR (1991) Повторное исследование африканского происхождения мтДНК человека. Сист Зоол 40:355

Статья Google Scholar

Maguire EA, Gadian DG, Johnsrude IS, Good CD, Ashburner J, Frackowiak RSJ, Frith CD (2000) Связанные с навигацией структурные изменения в гиппокампе водителей такси. Proc Natl Acad Sci USA 97(8): 4398–4403. https://doi. org/10.1073/pnas.070039597.

org/10.1073/pnas.070039597.

Артикул Google Scholar

Макино Т., Рубин С.Дж., Карнейро М., Аксельссон Э., Андерссон Л., Вебстер М.Т. (2018) Повышенная доля вредных генетических вариаций у домашних животных и растений. Геном Биол Эволют 10(1):276–290

Статья Google Scholar

Mania D, Mania U (1988) Преднамеренные гравировки на костяных артефактах Homo erectus . Rock Art Res 5(2):91–107

Google Scholar

Маршак А. (1996) Среднепалеолитическая символическая композиция с Голанских высот: самое раннее известное изобразительное изображение. Curr Anthropol 37:357–365

Статья Google Scholar

Матурана Х., Варела Ф. (1980) Автопоэзис и познание: реализация живого. В: Коэн Р.С., Вартофски М.В. (ред.) Бостонские исследования философии науки, т. 42. Клювер, Дордрехт.

42. Клювер, Дордрехт.

McBrearty S, Brooks AS (2000) Революция, которой не было: новая интерпретация происхождения современного человеческого поведения. J Human Evolut 39:453–563

Статья Google Scholar

McGann J (1991) Текстовое состояние. Издательство Принстонского университета, Принстон, Нью-Джерси

Google Scholar

Moog F (1939) Paläolithische Freilandstation im Älteren Löß von Wyhlen (Amt Lörrach). Badische Fundberichte 15: 36–52

Google Scholar

Mottl M (1951) Die Repolust-Höhle bei Peggau (Steiermark) und ihre eiszeitlichen Bewohner. Archaeologica Austriaca 8: 1–78

Google Scholar

О’Коннелл Дж. Ф., Хоукс К., Джонс НГБ (1999) Бабушка и эволюция Homo erectus . J Human Evolut 36:461–485

Статья Google Scholar

Pei WC (1931) Уведомление об обнаружении кварца и других каменных артефактов в нижнем плейстоцене, содержащих гоминидов, в отложениях пещеры Чоукутьен. Bull Geolog Soc China 11(2):109–146

Bull Geolog Soc China 11(2):109–146

Статья Google Scholar

Penfield W (1958) Возбудимая кора у человека в сознании. Издательство Ливерпульского университета, Ливерпуль, Лекции Шеррингтона V

Google Scholar

Peyrégne S, Boyle MJ, Dannemann M, Prüfer K (2017) Обнаружение древнего положительного отбора у людей с использованием расширенной сортировки по происхождению. Genome Res 27(9):1563–1572

Статья Google Scholar

Плоткин Х. (2002) Воображаемый мир стал реальным: к естественной науке о культуре. Книги пингвинов, Лондон

Google Scholar

Прюфер К., Расимо Ф., Паттерсон Н., Джей Ф., Санкарараман С. и др. (2014) Полная последовательность генома неандертальца из Горного Алтая. Природа 505 (7481): 43–49

Артикул Google Scholar

Racimo F (2016) Тестирование древней селекции с использованием межпопуляционной дифференциации частот аллелей. Генетика 202(2):733–750

Генетика 202(2):733–750

Статья Google Scholar

Рамачандран В.С. (2009)Зеркальные нейроны и имитационное обучение как движущая сила «большого скачка вперед» в эволюции человека. Край. http://www.edge.org/3rd_culture/ramachandran/ramachandran_index.html. Проверено 20 марта 2019 г..

Raynal J-P, Séguy R (1986) Os incisé acheuléen de Sainte-Anne 1 (Полиньяк, Верхняя Луара). Revue archéologique du Centre de la France 25:79–80

Статья Google Scholar

Риццолатти Г., Фадига Л., Галлезе В., Фогасси Л. (1996) Премоторная кора и распознавание двигательных действий. Cogn Br Res 3:131–141

Статья Google Scholar

Rowlands M (1999) Тело в уме: понимание когнитивных процессов. Издательство Кембриджского университета, Кембридж

Книга Google Scholar

Рассел Б. (1912) Проблемы философии. Х. Холт и компания, Нью-Йорк

(1912) Проблемы философии. Х. Холт и компания, Нью-Йорк

Google Scholar

Санкарараман С., Паттерсон Н., Ли Х., Паабо С., Райх Д. (2012) Дата скрещивания между неандертальцами и современными людьми. Генетика PloS 8(10):e1002947

Артикул Google Scholar

Санкарараман С., Маллик С., Даннеманн М., Прюфер К., Келсо Дж., Паабо С., Паттерсон Н., Райх Д. (2014) Геномный ландшафт неандертальского происхождения у современных людей. Природа 507:354–357

Статья Google Scholar

Семенов С.А. (1964) Доисторическая техника. Экспериментальное исследование древнейших инструментов и артефактов по следам изготовления и износа (перевод М. В. Томпсона). Кори, Адамс и Маккей, Лондон.

Семон Р. (1904) Die Mneme. В. Энгельманн, Лейпциг

Google Scholar

Семон Р. (1921) Мнема. Джордж Аллен и Анвин, Лондон

(1921) Мнема. Джордж Аллен и Анвин, Лондон

Google Scholar

Сквайр Л.Р., Кандель Э. (1999) Память: от разума к молекулам. Научная американская библиотека, Нью-Йорк

Google Scholar

Сквайр Л.Р., Зола-Морган С. (1991) Система памяти медиальной височной доли. Science 253(5026):1380–1386

Статья Google Scholar

Steguweit L (1999) Intentionelle Schnittmarken auf Tierknochen von Bilzingsleben — Neue LaserMikroskopische Untersuchungen. Преистория Тюрингии 3: 64–79

Google Scholar

Стерн Д.Н. (1985) Межличностный мир младенца. Основные книги, Нью-Йорк

Google Scholar

Саттон Дж. (2008) Материальная деятельность, навыки и история: распределенное познание и археология памяти. В: Малафурис Л. , Кнаппетт С. (ред.) Материальное агентство: к неантропоцентрическому подходу. Springer, Берлин, стр. 37–55

, Кнаппетт С. (ред.) Материальное агентство: к неантропоцентрическому подходу. Springer, Берлин, стр. 37–55

Глава Google Scholar

Саттон Дж. (2009) Вспоминая. В: Роббинс П., Айдеде М. (ред.) Кембриджский справочник по ситуативному познанию. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, стр. 217–235

Google Scholar

Templeton AR (1992) Происхождение человека и анализ последовательностей митохондриальной ДНК. Наука 255:737

Статья Google Scholar

Темплтон А.Р. (1993) Гипотеза «Евы»: генетическая критика и повторный анализ. Am Anthropol 95:51–72

Статья Google Scholar

Темплтон, Арканзас (1996) Генетические линии и эволюция человека. Наука 272:1363

Статья Google Scholar

Темплтон А. (2002) Снова и снова из Африки. Природа 416:45–51

(2002) Снова и снова из Африки. Природа 416:45–51

Статья Google Scholar

Templeton AR (2005) Деревья гаплотипов и происхождение современного человека. Ежегодник Phys Anthropol 48:33–59

Статья Google Scholar

Теофанопулу С., Гастальдон С., О’Рурк Т., Сэмюэлс Б.Д., Месснер А., Мартинс П.Т. и др. (2017) Самоодомашнивание у Homo sapiens : результаты сравнительной геномики. PLoS ONE 12(10):e0185306

Артикул Google Scholar

Валоч К. (1987) Раннепалеолитическая стоянка Странска скала I близ Брно (Чехословакия). Антропология 25:125–142

Google Scholar

Ван Пир П., Фуллагер Р., Стоукс С., Бейли Р.М., Мойерсонс Дж., Стинхудт Ф., Гертс А., Вандербекен Т., Де Даппер Н., Геус Ф. (2003) Переход от раннего каменного века к среднему и появление современного поведение на участке 8-B-11, остров Сай, Судан. J Human Evolut 45(2):187–193

J Human Evolut 45(2):187–193

Статья Google Scholar

Вернот Б., Эйки Дж. (2014) Воскрешение выживших неандертальцев из геномов современного человека. Наука 343(6174):1017–1021

Артикул Google Scholar

Верно Б., Туччи С., Келсо Дж., Шрайбер Дж. Г., Вольф А. Б., Гиттельман Р. М. и др. (2016) Раскопки ДНК неандертальцев и денисовцев из геномов меланезийцев. Наука. https://doi.org/10.1126/science.aad9416

Статья Google Scholar

Вьегас Дж. (2015) Древний человек с 10% обнаруженных генов неандертальца. http://news.discovery.com/human/genetics/ancient-human-human-with-10-percent-neanderthal-genes-found-150622.htm.

Обучение навыкам общения | Harvard Business Publishing

Мы часто слышим, что человеческие навыки (или социальные навыки) важны для создания процветающих и высокоэффективных команд. Но меняющийся характер работы — от полностью удаленного до гибридного — делает эти навыки еще более важными для развития сейчас.

Но меняющийся характер работы — от полностью удаленного до гибридного — делает эти навыки еще более важными для развития сейчас.

Что такое человеческие навыки?

Иногда называемые «мягкими навыками», они составляют нашу способность общаться друг с другом и относятся к таким аспектам, как эмпатия, сострадание и искренность. Люди с сильными человеческими навыками могут устанавливать более глубокие связи с коллегами и клиентами. В конечном итоге это служит прочной основой для положительных результатов на рабочем месте с точки зрения инноваций, адаптивного мышления, совместной работы и многого другого.

Это всплыло в качестве одной из ключевых тем на собрании партнеров 2021 года — Учиться, руководить, просвещать. Когда мы виртуально встретились с руководителями организационного развития, нашла отклик идея о том, что человеческие навыки имеют решающее значение для более адаптивного, инклюзивного и цифрового будущего.

Для многих это стало как никогда очевидным во время пандемии. Быстро меняющиеся рабочие механизмы усугубляли проблемы в отношениях, поскольку все пытались приспособиться к резким изменениям.

Быстро меняющиеся рабочие механизмы усугубляли проблемы в отношениях, поскольку все пытались приспособиться к резким изменениям.

Трудности, с которыми столкнулись их команды, включали:

- Новые сотрудники чувствуют себя оторванными от своей команды во время адаптации

- Члены команды потеряли связь с меньшим количеством времени лицом к лицу

- Сотрудники чрезмерно общаются в сети, чтобы компенсировать нехватку личного времени

- Повышенное выгорание, поскольку некоторым трудно «отключиться» от сети, работая дома

Несмотря на то, что большинство сотрудников в той или иной степени вернулись в офис, рабочие нормы навсегда изменились. Поскольку эти проблемы, вероятно, останутся в некоторой степени в будущих схемах работы, наши участники определили развитие «человеческих навыков» как ключ к преодолению этих проблем.

5 человеческих навыков, которые помогут лидерам преуспеть в новой эре труда

#1 Эмпатия

Сочувствие и сострадание предполагают искреннюю заботу о других и способность понять ситуацию и точку зрения другого человека. Это качества, которые могут не сразу прийти в голову в качестве основных навыков на рабочем месте. Но многие понимают, что это неотъемлемая часть культивирования долгосрочной гармонии в отношениях и устойчивости на работе.

Это качества, которые могут не сразу прийти в голову в качестве основных навыков на рабочем месте. Но многие понимают, что это неотъемлемая часть культивирования долгосрочной гармонии в отношениях и устойчивости на работе.

Особенно в эти неспокойные времена мы все вынуждены выходить из зоны комфорта. Во время интенсивных изменений возрастает вероятность конфликтов и трений. Способность поставить себя на место другого человека и сочувствовать другим важнее, чем когда-либо, для преодоления этих трудностей и сохранения связи и единства в команде.

Как это выглядит? Некоторые участники предположили, что они тратят дополнительное время и заботятся на общение с новыми сотрудниками, которые ищут более сильное чувство офисной культуры для удовлетворения своих потребностей в отношениях. Другие сосредоточены на поддержке выгоревших членов команды, работая с ними над улучшением границ и привычек заботы о себе, таких как практика осознанности.

Участники также подчеркнули, что демонстрация эмпатии требует эффективного межличностного общения, что приводит к следующему набору навыков.

#2 Коммуникация

Сильные коммуникативные навыки всегда были важны на рабочем месте. Но то, что делает хорошего коммуникатора, изменилось сейчас, когда мы так часто разговариваем и сотрудничаем онлайн через видеозвонки и групповые чаты.

Поддержание эффективных основных коммуникативных навыков, будь то онлайн или офлайн, по-прежнему важно:

- Практикуйте активное слушание

- Переосмыслить сказанное, чтобы прояснить смысл

- Следите за языком тела

- Четко изложите мысль, которую вы пытаетесь донести

Рабочая среда в сети требует особого внимания к конкретным навыкам. Например, некоторые пытаются еще более внимательно слушать и переосмысливать то, что было сказано во время звонков Zoom, чтобы предотвратить недопонимание. Также необходимо проявлять особую осторожность, чтобы все голоса были услышаны.

#3 Адаптивность

Пандемия послужила хорошим напоминанием о том, что всегда нужно ожидать неожиданного, особенно когда ограничения на передвижение могут быть введены в любое время.

Гибкость и приспособляемость — это навыки, которые необходимы для сохранения оптимизма в отношении преодоления неожиданных проблем, а также помогают нам быть более изобретательными и инновационными в решении проблем, когда мы учимся обходиться тем, что у нас есть.

Один из участников подчеркнул, что эмоциональная и социальная адаптируемость особенно важна для руководителей, которым часто приходится справляться с разными личностями и ситуациями. Это требует оттачивания эмоционального интеллекта, чтобы различать и адаптироваться к тому, что необходимо для каждого обстоятельства, чтобы сделать навигацию по рабочим отношениям максимально гладкой.

#4 Коучинг

Несколько участников определили, что коучинг команд является ключевым навыком для выявления лучшего в других. Руководители признают, что директивный стиль управления старой школы создает удушающую среду, которая не способствует развитию талантов, и в конечном итоге это приводит к плохим результатам в бизнесе.

Участники предположили, что менеджеры должны развивать способности коучинга, такие как умение задавать правильные вопросы (вместо того, чтобы давать ответы), уметь слушать, расширять возможности других и составлять планы действий. Создание широко распространенной культуры коучинга поможет создать среду, в которой сотрудники чувствуют поддержку в своем росте. Это может привести к долгосрочным преимуществам для организации, таким как расширение инноваций и удержание талантов.

#5 Создание доверия

Это умение нашло отклик у многих наших участников как неотъемлемая часть успеха любой команды. Как сказал один из них, «доверие — это основа, и вам нужно сначала создать его, прежде чем делать что-либо еще».

Когда люди находятся в командной среде, где они чувствуют себя в безопасности и могут доверять другим, они могут выполнять свою работу наилучшим образом. Руководителям нелегко создать такую среду. Но участники предположили, что лидеры могут начать с подлинности, честности, открытости и сострадания.

Лидеры могут многое сделать для того, чтобы задать общий тон рабочей среде просто тем, как они ведут себя и «присутствуют» в группе. И когда члены команды видят, что лидеры признают ошибки, присматривают за другими и открыто говорят о проблемах, это сигнализирует остальным, что они могут делать то же самое.

В конечном итоге это показывает, что работа — это место для взаимного обучения, где люди могут чувствовать себя в безопасности, будучи теми, кто они есть.

Человеческие навыки для создания «нового лучшего»

Мы все выходим на новый уровень в том, как мы работаем, и человеческие навыки станут еще более важными для людей и организаций, чтобы преуспеть в эту цифровую эпоху. Чем больше людей получат поддержку в развитии этих навыков, тем больше вероятность того, что они смогут построить лучшее будущее для себя и своих организаций.

Как руководитель, как вы работаете над развитием человеческих навыков в своей команде?

Эбби Льюис — старший менеджер по продуктам в Harvard Business Publishing Corporate Learning.

Просто так, как манна небесная, они не свалятся.

Просто так, как манна небесная, они не свалятся.

Но его будет отличать стандартность, шаблонность деятельности. Он виртуозно, мастерски будет воспроизводить вещи, музыку или мысли по заданному образцу, чертежу, проекту, нотам и т. д. И большинство людей в развитии своих способностей на этом уровне и остаются. И лишь единицы идут дальше, поднимаются на следующую ступень.

Но его будет отличать стандартность, шаблонность деятельности. Он виртуозно, мастерски будет воспроизводить вещи, музыку или мысли по заданному образцу, чертежу, проекту, нотам и т. д. И большинство людей в развитии своих способностей на этом уровне и остаются. И лишь единицы идут дальше, поднимаются на следующую ступень.