кого можно назвать фаталистом ? — Спрашивалка

Глава Фаталист из книги Герой нашего времени. Вопрос : кого можно назвать фаталистом ? — СпрашивалкаRashid

Помогите !)))

- вопрос

- книга

- глава

АЗ

Александра Злобина

Роль главы «Фаталист» — раскрытие образа Печорина.

Печорин Григорий Александрович — главный герой романа. Именно его Лермонтов называет «героем нашего времени». Сам автор замечает следующее: «Герой Нашего Времени.. . точно портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии». Этот персонаж нельзя назвать положительным или отрицательным. Он, скорее, типичный представитель своего времени.

Печорин умен, хорошо образован. Он чувствует в своей душе большие силы, которые потратил попусту. «В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; «я вступил в эту жизнь, пережив ее уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книги».

Окончательно осознав, что уже никто и ничто не сможет составить смысл его жизни, Печорин ждет смерти. Он нашел ее в дороге, по возвращении из Персии

Окончательно осознав, что уже никто и ничто не сможет составить смысл его жизни, Печорин ждет смерти. Он нашел ее в дороге, по возвращении из ПерсииЛС

Леонид Сытник

Роль главы «Фаталист» — раскрытие образа Печорина.

Печорин Григорий Александрович — главный герой романа. Именно его Лермонтов называет «героем нашего времени». Сам автор замечает следующее: «Герой Нашего Времени.. .точно портрет, но не одного человека: это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения, в полном их развитии». Этот персонаж нельзя назвать положительным или отрицательным. Он, скорее, типичный представитель своего времени.

Внутренние качества героя автор выражает через его внешность. Аристократичность Печорина показывается Через худобу его бледных пальцев. При ходьбе он не размахивает руками — так выражается скрытность его натуры. Глаза Печорина не смеялись, когда смеялся он. Это можно назвать признаком постоянной душевной драмы. Внутренние метания героя особенно ярко отразились в его отношении к женщинам. Он выкрадывает молодую черкешенку Бэлу из родительского дома, какое-то время наслаждается ее любовью, но после она надоедает ему. Бэла гибнет. Он долго и методично привлекает к себе внимание княжны Мери. Им движет лишь желание всецело обладать чужой душой. Когда герой добивается ее любви, говорит, что не собирается на ней женится. На Минеральных водах Печорин встречает Веру, женщину, которая любила его в течение многих лет. Мы узнаем, что он издергал всю ее душу. Печорин искренне увлекается, но чрезвычайно быстро ему становится скучно, и он бросает людей, как сорванный по дороге цветок. В этом состоит глубокий трагизм героя.

Внутренние качества героя автор выражает через его внешность. Аристократичность Печорина показывается Через худобу его бледных пальцев. При ходьбе он не размахивает руками — так выражается скрытность его натуры. Глаза Печорина не смеялись, когда смеялся он. Это можно назвать признаком постоянной душевной драмы. Внутренние метания героя особенно ярко отразились в его отношении к женщинам. Он выкрадывает молодую черкешенку Бэлу из родительского дома, какое-то время наслаждается ее любовью, но после она надоедает ему. Бэла гибнет. Он долго и методично привлекает к себе внимание княжны Мери. Им движет лишь желание всецело обладать чужой душой. Когда герой добивается ее любви, говорит, что не собирается на ней женится. На Минеральных водах Печорин встречает Веру, женщину, которая любила его в течение многих лет. Мы узнаем, что он издергал всю ее душу. Печорин искренне увлекается, но чрезвычайно быстро ему становится скучно, и он бросает людей, как сорванный по дороге цветок. В этом состоит глубокий трагизм героя. Окончательно осознав, что уже никто и ничто не сможет составить смысл его жизни, Печорин ждет смерти. Он нашел ее в дороге, по возвращении из Персии

Окончательно осознав, что уже никто и ничто не сможет составить смысл его жизни, Печорин ждет смерти. Он нашел ее в дороге, по возвращении из ПерсииПохожие вопросы

М. Ю. Лермонтов «Герой нашего Времени». Какие вопросы возникают в главе Фаталист и какие на них ответы?

Что писал Белинский о главе Бэла? «Герой нашего времени»

почему глава «Фаталист» завершает роман?? (герой нашего времени) помогите пож)))

перечислите плюсы и минусы Печерина (герой нашего времени) во главе Фаталист

вопросы по роману «герой нашего времени» повесть фаталист. 1 чем не похожа эта повесть на остальные? глава фаталист.

Вопросы для обсуждения главы «Фаталист», из «Герой нашего времени»

Вопрос о «Герое нашего времени». Почему порядок глав в романе Лермонтова «Герой нашего времени» Неправильный?

Герой нашего времени. Глава Финансист. Вопрос : кого можно назвать финансистом? Помогите плииииииззззззз!!!

Вопросы по рассказу «Герой нашего времени» части «Фаталист».

Какова микро тема и микро сюжет у главы «Фаталист» из романа «Герой нашего времени»?

Характеристика Вулича в романе «Герой нашего времени», образ, описание, спор с Печориным

| Вулич. Глава «Фаталист». Художник В. А. Поляков |

Персонаж Вулича появляется лишь в одной главе романа — главе «Фаталист».

Все цитаты ниже взяты из части 2 главы III «Фаталист».

В этой статье представлен цитатный образ и характеристика Вулича в романе «Герой нашего времени», описание персонажа, история его спора с Печориным.

Господин Вулич является офицером пехоты. Главный герой романа Григорий Печорин знакомится с ним, когда находится в командировке в одной казачьей станице:«…один офицер, сидевший в углу комнаты, встал...»

«…тут же стоял батальон пехоты…»Звание Вулича — поручик:

«…поручик Вулич…»По национальности он является сербом:

«Он был родом серб, как видно было из его имени…»О внешности Вулича известно следующее:

«Наружность поручика Вулича отвечала вполне его характеру. Высокий рост и смуглый цвет лица, черные волосы, черные проницательные глаза, большой, но правильный нос, принадлежность его нации, печальная и холодная улыбка, вечно блуждавшая на губах его…»

«…его выразительным глазам…»Вулич имеет вид «особенного существа», способного на оригинальные поступки:

«Когда поручик Вулич подошел к столу, то все замолчали, ожидая от него какой-нибудь оригинальной выходки…»

«…вид существа особенного…»Он отчаянный человек. Он способен на сумасшедшие поступки, которые как раз описываются в главе «Фаталист»:

«Что ты хочешь делать? Послушай, это сумасшествие! – закричали ему...»

Он является храбрым офицером, по словам Печорина:

«Он был храбр…»Вулич — скрытный человек. Он не делится своими мыслями и страстями с другими:

«…вид существа особенного, не способного делиться мыслями и страстями с теми, которых судьба дала ему в товарищи…»

«…никому не поверял своих душевных и семейных тайн…»Он является неразговорчивым, резким человеком:

«…говорил мало, но резко…»Он страстный игрок в карты:

«Была только одна страсть, которой он не таил: страсть к игре. За зеленым столом он забывал все и обыкновенно проигрывал; но постоянные неудачи только раздражали его упрямство…»

Он почти не пьет алкoгoльные нaпитки и не ухаживает за женщинами:«…неудачи только раздражали его упрямство…» (в игре в карты)

«…вина почти вовсе не пил, за молодыми казачками, – которых прелесть трудно постигнуть, не видав их, – он никогда не волочился.Вулич — хладнокровный, спокойный человек:Говорили, однако, что жена полковника была неравнодушна к его выразительным глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали…»

«…Я пристально посмотрел ему в глаза; но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись; но, несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его…»В бою с противником он ведет себя очень хладнокровно:

«…он бросился вперед, увлек за собою солдат и до самого конца дела прехладнокровно перестреливался с чеченцами…»

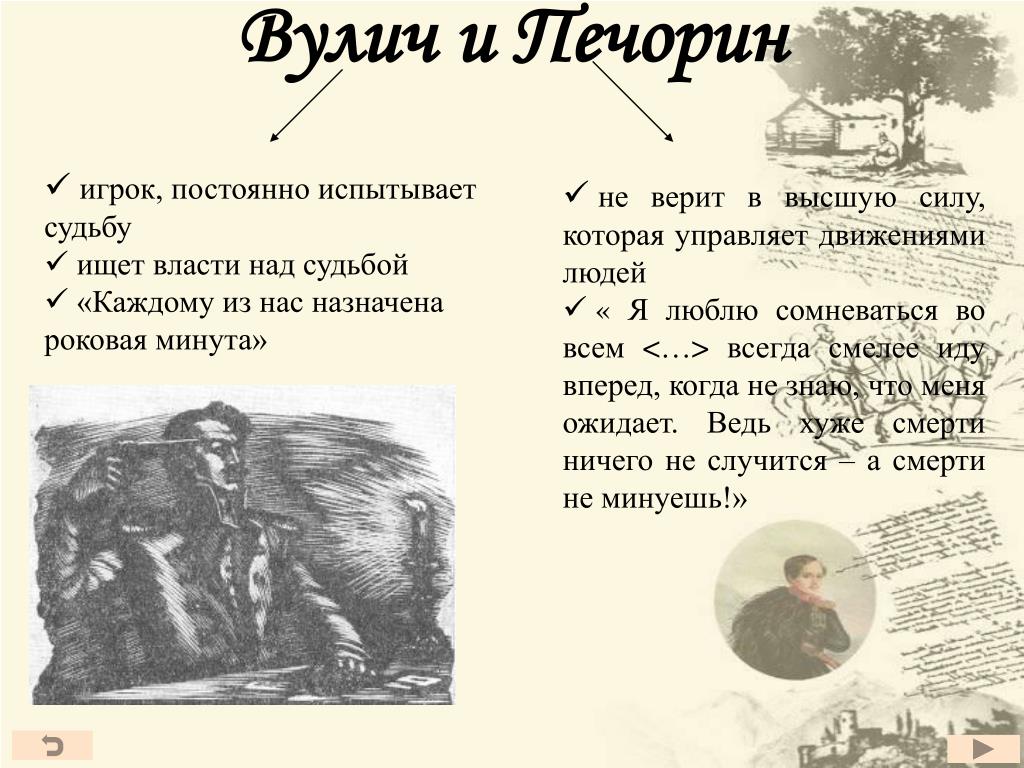

Спор Печорина и Вулича

Главный герой романа Григорий Печорин знакомится с Вуличем, приехав в командировку в одну казачью станицу. Поручик Вулич предлагает офицерам странный спор о том, что все в жизни предопределено:«…к чему пустые споры? Вы хотите доказательств: я вам предлагаю испробовать на себе, может ли человек своевольно располагать своею жизнию, или каждому из нас заранее назначена роковая минута… Кому угодно?..»

Печорин соглашается на спор с Вуличем, чтобы подразнить его. Для поддержания спора Печорин утверждает, что предопределения в жизни не существует:

«Предлагаю пари… <…> Утверждаю, что нет предопределения, – сказал я…» (слова Печорина)

Вулич и Печорин заключают пари. Чтобы разрешить спор, Вулич решает стрелять в себя из пистолета на удачу:

«Послушайте, – сказал я, – или застрелитесь, или повесьте пистолет на прежнее место и пойдемте спать…»

Он берет случайный пистолет и стреляет в себя. К счастью, пистолет не выстреливает и герой остается жив:

«…пистолет в первый раз не выстрелил…»Тогда Вулич целится этим же пистолетом в фуражку над окном. На этот раз раздается выстрел и пуля пробивает фуражку:

«Он взвел опять курок, прицелился в фуражку, висевшую над окном; выстрел раздался – дым наполнил комнату. Когда он рассеялся, сняли фуражку: она была пробита в самой середине, и пуля глубоко засела в стене...»

После этого спора Печорин говорит Вуличу, что на его лице он прочитал признак того, что тот сегодня должен умереть. Вулич не верит в это предположение Печорина:

«…мне казалось, будто вы непременно должны нынче умереть…»

Как погибает Вулич?

После спора с Печориным Вулич идет один по улице. На пути ему попадается буйный пьяный казак, который внезапно убивает Вулича шашкой (холодным оружием):«…Вулич шел один по темной улице; на него наскочил пьяный казак, изрубивший свинью, и, может быть, прошел бы мимо, не заметив его, если б Вулич, вдруг остановясь, не сказал: «Кого ты, братец, ищешь?» – «Тебя!» – отвечал казак, ударив его шашкой, и разрубил его от плеча почти до сердца… Два казака, встретившие меня и следившие за убийцей, подоспели, подняли раненого, но он был уже при последнем издыхании и сказал только два слова: «Он прав!»..»К сожалению, Печорин оказывается прав в своем пророчестве.

Сам Вулич, умирая, признает правоту Печорина:

Сам Вулич, умирая, признает правоту Печорина:««Он прав!»..»

«Я один понимал темное значение этих слов: они относились ко мне; я предсказал невольно бедному его судьбу; мой инстинкт не обманул меня: я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины…»

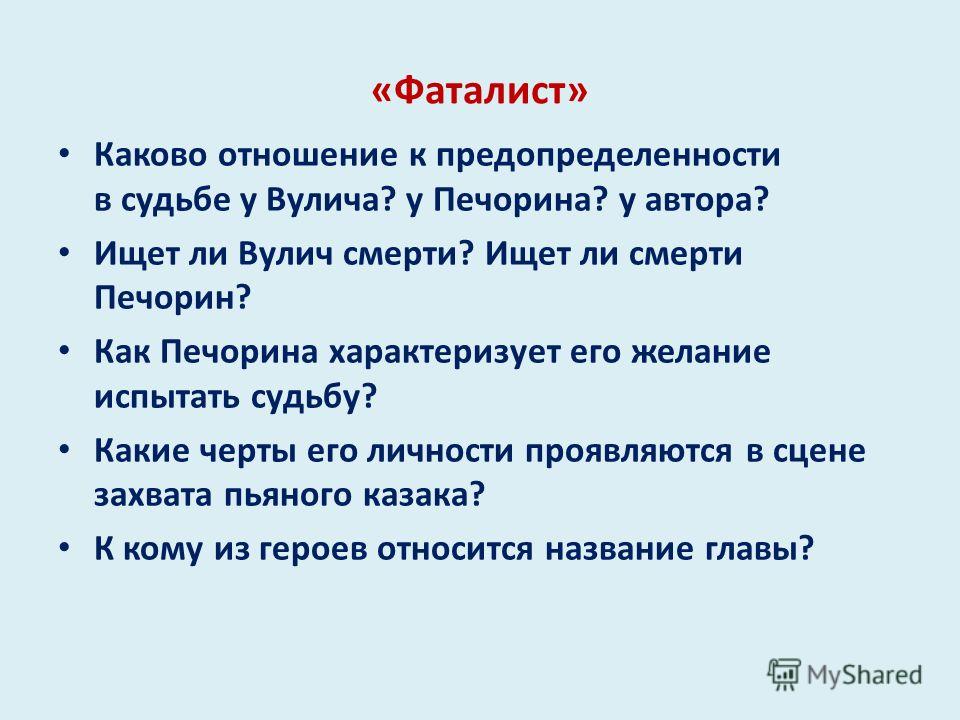

Почему глава о Вуличе называется «Фаталист»?

На уроках литературы часто обсуждают вопрос: почему глава называется «Фаталист»? К кому из героев относится название главы? Название главы можно отнести к нескольким героям романа.Во-первых, сам офицер Вулич — фаталист, человек, верящий в предопределенность судьбы. Вулич является фаталистом, потому что считает, что все в жизни решено за нас кем-то свыше и мы не можем ничего изменить, что бы мы ни делали.

Во-вторых, фаталистом также можно назвать и Максима Максимыча. Он считает, что смерть Вулича была «на роду написана». Это значит, что Максим Максимыч верит в предопределенность и также является фаталистом:

«Да, жаль беднягу… Черт же его дернул ночью с пьяным разговаривать!.В-третьих, Григорий Печорин тоже может считаться фаталистом, потому что он считает, что приближающуюся смерть можно прочитать по лицу человека. Инстинкт Печорина подсказывает ему, что Вулич может умереть в этот вечер. Печорин оказывается прав:. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано!..»

«Я один понимал темное значение этих слов: они относились ко мне; я предсказал невольно бедному его судьбу; мой инстинкт не обманул меня: я точно прочел на его изменившемся лице печать близкой кончины.» (Печорин о Вуличе)

КАТОЛИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ: Фатализм

Пожалуйста, поддержите миссию Нового Адвента и получите полное содержимое этого веб-сайта в виде мгновенной загрузки. Включает «Католическую энциклопедию», «Отцов церкви», «Сумму», Библию и многое другое — всего за 19,99 долл. события, которые составляют историю каждой отдельной жизни, определяются судьбой.

Теория принимает множество форм, или, скорее, ее существенная особенность предшествующей силы, жестко предопределяющей все явления, в той или иной форме входит во многие теории вселенной. Иногда в древнем мире судьба представлялась железной необходимостью в природе вещей, подавляющей и контролирующей волю и силу самих богов. Иногда это объясняли неумолимым указом богов, направляющих ход вселенной; иногда ее олицетворяли как то или иное божество, богиню или богинь судьбы. Их функция заключалась в том, чтобы гарантировать, что жребий, «доля» или часть каждого человека непременно достанутся ему.

Иногда в древнем мире судьба представлялась железной необходимостью в природе вещей, подавляющей и контролирующей волю и силу самих богов. Иногда это объясняли неумолимым указом богов, направляющих ход вселенной; иногда ее олицетворяли как то или иное божество, богиню или богинь судьбы. Их функция заключалась в том, чтобы гарантировать, что жребий, «доля» или часть каждого человека непременно достанутся ему.

Древний классический фатализм

Греческие трагики часто изображают человека беспомощным существом, ведомым судьбой. Иногда эта судьба — Немезида, которая преследует его из-за какого-нибудь преступления, совершенного его предками или им самим; в других случаях это должно компенсировать его чрезмерное везение, чтобы воспитать и смирить его. У Эсхила она носит характер безжалостной судьбы; у Софокла — главенствующей личной воли. И все же наиболее важной чертой является то, что будущая жизнь каждого человека настолько строго предопределена во всех ее деталях предшествующим внешним фактором, что его собственные воли или желания не имеют силы изменить ход событий. Действие судьбы слепо, произвольно, безжалостно. Оно неумолимо движется вперед, производя самые страшные катастрофы, внушая нам чувство беспомощного ужаса и терзая наше нравственное чувство, если мы вообще решаемся на нравственное суждение. Фатализм в целом был склонен игнорировать непосредственные предшественники и сосредоточиваться скорее на отдаленных и внешних причинах как на факторе, который каким-то образом формирует ход событий. Сократ и Платон считали, что человеческая воля обязательно определяется интеллектом. Хотя этот взгляд кажется несовместимым с учением о свободе воли, он не обязательно является фатализмом. Механическая теория Демокрита, объясняющая вселенную как результат столкновения материальных атомов, логически налагает фатализм на человеческую волю. clinamen, или склонность к случайному отклонению, которую Эпикур ввел в атомистическую теорию, хотя по существу является случайным фактором, по-видимому, воспринимается некоторыми как действие, мало чем отличающееся от формы судьбы.

Действие судьбы слепо, произвольно, безжалостно. Оно неумолимо движется вперед, производя самые страшные катастрофы, внушая нам чувство беспомощного ужаса и терзая наше нравственное чувство, если мы вообще решаемся на нравственное суждение. Фатализм в целом был склонен игнорировать непосредственные предшественники и сосредоточиваться скорее на отдаленных и внешних причинах как на факторе, который каким-то образом формирует ход событий. Сократ и Платон считали, что человеческая воля обязательно определяется интеллектом. Хотя этот взгляд кажется несовместимым с учением о свободе воли, он не обязательно является фатализмом. Механическая теория Демокрита, объясняющая вселенную как результат столкновения материальных атомов, логически налагает фатализм на человеческую волю. clinamen, или склонность к случайному отклонению, которую Эпикур ввел в атомистическую теорию, хотя по существу является случайным фактором, по-видимому, воспринимается некоторыми как действие, мало чем отличающееся от формы судьбы. Стоики, которые были как пантеистами, так и материалистами, представляют нам очень глубокую форму фатализма. Для них ход вселенной — железная необходимость. Нигде нет места случайности или непредвиденным обстоятельствам. Все изменения есть не что иное, как выражение неизменного закона. Существует вечно установленное провидение, управляющее миром, но оно во всех отношениях неизменно. Природа — это неразрывная цепь причин и следствий. Провидение — это скрытая причина, содержащаяся в цепи. Судьба или судьба есть внешнее выражение этого провидения или орудие, с помощью которого оно осуществляется. Благодаря этому предвидение будущего стало возможным для богов. Цицерон, который много писал об искусстве предсказания будущего, настаивает на том, что если есть боги, то должны быть и существа, способные предвидеть будущее. Следовательно, будущее должно быть определенным, а если и определенным, то необходимым. Но тогда возникает трудность: что толку от гадания, если искупительные жертвы и молитвы не могут предотвратить предопределенных зол? Всю силу логической трудности ощутил Цицерон, и хотя он замечает, что молитвы и жертвоприношения также могли быть предусмотрены богами и включены в качестве существенных условий их постановлений, он не вполне определился с истинным решением.

Стоики, которые были как пантеистами, так и материалистами, представляют нам очень глубокую форму фатализма. Для них ход вселенной — железная необходимость. Нигде нет места случайности или непредвиденным обстоятельствам. Все изменения есть не что иное, как выражение неизменного закона. Существует вечно установленное провидение, управляющее миром, но оно во всех отношениях неизменно. Природа — это неразрывная цепь причин и следствий. Провидение — это скрытая причина, содержащаяся в цепи. Судьба или судьба есть внешнее выражение этого провидения или орудие, с помощью которого оно осуществляется. Благодаря этому предвидение будущего стало возможным для богов. Цицерон, который много писал об искусстве предсказания будущего, настаивает на том, что если есть боги, то должны быть и существа, способные предвидеть будущее. Следовательно, будущее должно быть определенным, а если и определенным, то необходимым. Но тогда возникает трудность: что толку от гадания, если искупительные жертвы и молитвы не могут предотвратить предопределенных зол? Всю силу логической трудности ощутил Цицерон, и хотя он замечает, что молитвы и жертвоприношения также могли быть предусмотрены богами и включены в качестве существенных условий их постановлений, он не вполне определился с истинным решением. Важность, придаваемая этой проблеме фатализма в древнем мире, подтверждается большим количеством авторов, написавших трактаты «De Fato», например Хрисипп, Цицерон, Плутарх, Александр Афродисийский и разные христианские писатели вплоть до Средневековья.

Важность, придаваемая этой проблеме фатализма в древнем мире, подтверждается большим количеством авторов, написавших трактаты «De Fato», например Хрисипп, Цицерон, Плутарх, Александр Афродисийский и разные христианские писатели вплоть до Средневековья.

Фатализм и христианство

С возникновением христианства вопрос о фатализме неизбежно принял новую форму. Языческий взгляд на внешнюю, неизбежную силу, принуждающую и контролирующую все действия, будь то человеческие или божественные, оказался в противоречии с концепцией свободного, личного, бесконечного Бога. Следовательно, некоторые из раннехристианских писателей были озабочены противодействием и опровержением теории судьбы. Но, с другой стороны, учение о личном Боге, обладающем непогрешимым предвидением будущего и всемогуществом, регулирующим все события во вселенной, усугубляло некоторые аспекты трудности. При этом главной чертой новой религии было значение принципа нравственной свободы и ответственности человека. Нравственность больше не представляется нам просто как желательное благо, к которому нужно стремиться. Оно доходит до нас в императивной форме как свод законов, исходящих от Властелина вселенной и требующих повиновения под строжайшими санкциями. Грех — тягчайшее из всех зол. Человек обязан подчиняться моральному закону; и он получит заслуженное наказание или награду в зависимости от того, насколько он нарушает или соблюдает этот закон. Но если это так, то человек должен иметь возможность нарушить или соблюдать закон. Кроме того, грех не может быть приписан всесвятому Богу. Следовательно, свобода воли является центральным фактом в христианской концепции человеческой жизни; и все, что кажется противоречащим этому, должно быть как-то примирено с этим. Таким образом, языческая проблема фатализма становится в христианской теологии проблемой Божественного предопределения и гармонизации Божественного предвидения и промысла с человеческой свободой. ( См. СВОБОДА ВОЛИ; ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ; ПРОВИДЕНЦИЯ.)

Оно доходит до нас в императивной форме как свод законов, исходящих от Властелина вселенной и требующих повиновения под строжайшими санкциями. Грех — тягчайшее из всех зол. Человек обязан подчиняться моральному закону; и он получит заслуженное наказание или награду в зависимости от того, насколько он нарушает или соблюдает этот закон. Но если это так, то человек должен иметь возможность нарушить или соблюдать закон. Кроме того, грех не может быть приписан всесвятому Богу. Следовательно, свобода воли является центральным фактом в христианской концепции человеческой жизни; и все, что кажется противоречащим этому, должно быть как-то примирено с этим. Таким образом, языческая проблема фатализма становится в христианской теологии проблемой Божественного предопределения и гармонизации Божественного предвидения и промысла с человеческой свободой. ( См. СВОБОДА ВОЛИ; ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ; ПРОВИДЕНЦИЯ.)

Мусульманский фатализм

Мусульманское представление о Боге и Его управлении миром, настаивание на Его единстве и абсолютности метода этого правила, а также восточная тенденция принижать индивидуальность человека — все это было благоприятствует развитию теории предопределения, приближающейся к фатализму. Следовательно, хотя среди мусульманских учителей и были защитники свободы воли, тем не менее среди последователей Пророка наиболее широко преобладало ортодоксальное мнение, согласно которому все добрые и злые действия и события происходят по вечным постановлениям Бога, которые было записано от вечности на предписанной таблице. Вера верующего и все его добрые дела были предопределены и одобрены, в то время как злые дела нечестивых, хотя и предопределены аналогичным образом, не были одобрены. Некоторые мусульманские врачи стремились согласовать эту фаталистическую теорию с ответственностью человека, но восточное настроение в целом с легкостью принимало фаталистическое изложение веры; и некоторые из их авторов апеллировали к этому давно минувшему предопределению и лишению свободы выбора как к оправданию отрицания личной ответственности. В то время как вера в предопределенность жребия делала мусульманские народы вялыми и ленивыми по отношению к обычным сферам жизни, она развила безрассудство перед опасностью, которое оказалось ценным элементом воинственного характера народа.

Следовательно, хотя среди мусульманских учителей и были защитники свободы воли, тем не менее среди последователей Пророка наиболее широко преобладало ортодоксальное мнение, согласно которому все добрые и злые действия и события происходят по вечным постановлениям Бога, которые было записано от вечности на предписанной таблице. Вера верующего и все его добрые дела были предопределены и одобрены, в то время как злые дела нечестивых, хотя и предопределены аналогичным образом, не были одобрены. Некоторые мусульманские врачи стремились согласовать эту фаталистическую теорию с ответственностью человека, но восточное настроение в целом с легкостью принимало фаталистическое изложение веры; и некоторые из их авторов апеллировали к этому давно минувшему предопределению и лишению свободы выбора как к оправданию отрицания личной ответственности. В то время как вера в предопределенность жребия делала мусульманские народы вялыми и ленивыми по отношению к обычным сферам жизни, она развила безрассудство перед опасностью, которое оказалось ценным элементом воинственного характера народа.

Современный фатализм

Реформаторы шестнадцатого века учили учению о предопределении, если оно вообще было менее жестким, чем мусульманский фатализм. (См. КАЛЬВИН; ЛЮТЕР; СВОБОДА ВОЛИ.) С новым отходом в философии и ее отделением от теологии со времен Декарта древнее языческое представление о внешней судьбе, которое устарело, сменилось или трансформировалось в теорию Потребность. Изучение физики, возрастающее познание господства единого закона в мире, а также возврат к натурализму, инициированный крайними представителями Возрождения, стимулировали рост рационализма в XVII-XVIII вв. и привели к популяризации старых возражений против свободы воли. Определенные элементы в механистической философии Декарта и в окказионализме его системы, которую развили его последователи Мальбранш и Гелинекс, сводящие все реальное действие к Богу, явно тяготеют к фаталистическому взгляду на вселенную.

Современный пантеистический фатализм

Пантеистический нецессарианизм Спинозы, однако, является, возможно, самой откровенной и самой жесткой формой фатализма, отстаиваемой любым ведущим современным философом. Исходя из идеи субстанции, которую он определяет таким образом, что может быть только одна, он геометрическим образом выводит из этого понятия все формы бытия во вселенной. Эта субстанция должна быть бесконечной. Он обязательно эволюционирует через бесконечное число атрибутов в бесконечность модусов. Кажущиеся индивидуальными и независимыми существами мира, умами и телами, являются просто этими модусами бесконечной субстанции. Весь мировой процесс действий и событий строго необходим в каждой детали; представления о случайности, о возможных существах, отличных от существующих, чисто иллюзорны. Невозможно ничего, кроме того, что есть на самом деле. Ни у Бога, ни у человека нет свободы воли. Человеческие волеизъявления и решения вытекают с такой же неумолимой необходимостью из человеческой природы, как геометрические свойства из понятия треугольника. Критики Спинозы поспешили указать, что с этой точки зрения человек больше не несет ответственности, если он совершает преступление, и не заслуживает похвалы в воздаяние за свои добрые дела, и что Бог является виновником греха.

Исходя из идеи субстанции, которую он определяет таким образом, что может быть только одна, он геометрическим образом выводит из этого понятия все формы бытия во вселенной. Эта субстанция должна быть бесконечной. Он обязательно эволюционирует через бесконечное число атрибутов в бесконечность модусов. Кажущиеся индивидуальными и независимыми существами мира, умами и телами, являются просто этими модусами бесконечной субстанции. Весь мировой процесс действий и событий строго необходим в каждой детали; представления о случайности, о возможных существах, отличных от существующих, чисто иллюзорны. Невозможно ничего, кроме того, что есть на самом деле. Ни у Бога, ни у человека нет свободы воли. Человеческие волеизъявления и решения вытекают с такой же неумолимой необходимостью из человеческой природы, как геометрические свойства из понятия треугольника. Критики Спинозы поспешили указать, что с этой точки зрения человек больше не несет ответственности, если он совершает преступление, и не заслуживает похвалы в воздаяние за свои добрые дела, и что Бог является виновником греха. Единственным ответом Спинозы было то, что награды и наказания по-прежнему используются в качестве мотивов, что зло есть просто ограничение и, следовательно, не реально, и что все, что реально, есть добро. Порок, однако, считает он, так же неприемлем, как боль или физическое развращение. Те же фаталистические последствия для морали логически связаны с различными формами современного пантеистического монизма.

Единственным ответом Спинозы было то, что награды и наказания по-прежнему используются в качестве мотивов, что зло есть просто ограничение и, следовательно, не реально, и что все, что реально, есть добро. Порок, однако, считает он, так же неприемлем, как боль или физическое развращение. Те же фаталистические последствия для морали логически связаны с различными формами современного пантеистического монизма.

Современный материалистический фатализм

Современный материализм, исходя из представления о материи как единственной первопричине всех вещей, пытается разработать чисто механическую теорию вселенной, в которой ее содержание и ход ее эволюции являются всем необходимым результат первоначального сочетания материальных частиц вместе с их химическими и физическими свойствами и законами их действия. Более решительные сторонники механической теории, такие как Клиффорд и Хаксли, откровенно признают логические следствия этой доктрины, согласно которой разум не может воздействовать на материю, и учат, что человек есть «сознательный автомат» и что мысли и воля не оказывают реального влияния на материю. движения материальных объектов в современном мире. Психические состояния являются просто побочными продуктами материальных изменений, но никоим образом не модифицируют последние. Они также описываются как субъективные аспекты нервных процессов и как эпифеномены, но, как бы они ни понимались, последователи материалистической школы обязательно считают их неспособными вмешиваться в движение материи или каким-либо образом входить в качестве действующих причин в мир. цепь событий, составляющих физическую историю мира. Эта позиция в некотором роде более крайняя, чем древний языческий фатализм. Ибо, в то время как более ранние писатели учили, что события человеческой жизни и судьбы неумолимо регулируются подавляющей силой, против которой бесполезно и невозможно бороться, они в целом придерживались здравого смысла мнения, что наша воля направляет наши непосредственные действия. , хотя наша судьба в любом случае будет реализована. Но ученый-материалист логически склонен к заключению, что, хотя весь ряд наших психических состояний жестко связан с нервными изменениями организма, которые все были неумолимо предопределены исходным расположением материальных частиц вселенной, эти психические сами по себе состояния никоим образом не могут изменить ход событий или повлиять на движение отдельной молекулы материи.

движения материальных объектов в современном мире. Психические состояния являются просто побочными продуктами материальных изменений, но никоим образом не модифицируют последние. Они также описываются как субъективные аспекты нервных процессов и как эпифеномены, но, как бы они ни понимались, последователи материалистической школы обязательно считают их неспособными вмешиваться в движение материи или каким-либо образом входить в качестве действующих причин в мир. цепь событий, составляющих физическую историю мира. Эта позиция в некотором роде более крайняя, чем древний языческий фатализм. Ибо, в то время как более ранние писатели учили, что события человеческой жизни и судьбы неумолимо регулируются подавляющей силой, против которой бесполезно и невозможно бороться, они в целом придерживались здравого смысла мнения, что наша воля направляет наши непосредственные действия. , хотя наша судьба в любом случае будет реализована. Но ученый-материалист логически склонен к заключению, что, хотя весь ряд наших психических состояний жестко связан с нервными изменениями организма, которые все были неумолимо предопределены исходным расположением материальных частиц вселенной, эти психические сами по себе состояния никоим образом не могут изменить ход событий или повлиять на движение отдельной молекулы материи.

Опровержение фатализма всех видов заключается в абсурдных и невероятных последствиях, которые все они влекут за собой.

(1) Древний фатализм предполагал, что события определяются независимо от их непосредственных причин. Он отрицал свободную волю или то, что свободная воля может влиять на ход нашей жизни. Логически это разрушало основы морали.

(2) Фатализм, основанный на Божественных постановлениях (а) сделал человека безответственным за свои действия и (б) сделал Бога виновником греха.

(3) Фатализм материалистической науки не только уничтожает мораль, но и, логически обоснованный, требует веры в то невероятное положение, что мысли и чувства человечества не оказали реального влияния на человеческую историю

Милль отличился: (а) Чистый или восточный фатализм, который, по его словам, утверждает, что наши действия не зависят от наших желаний, но подчиняются высшей силе; (б) модифицированный фатализм, который учит, что наши действия определяются нашей волей, а наша воля – нашим характером и мотивами, действующими на нас, – однако характер наш нам дан, (в) – наконец, детерминизм, который, согласно ему, утверждает, что не только наше поведение, но и наш характер подчиняется нашей воле и что мы можем улучшить свой характер. В обеих формах фатализма, заключает он, человек не несет ответственности за свои действия. Но логически в детерминистской теории, если мы рассуждаем, мы приходим к точно такому же заключению. Ибо воля к совершенствованию нашего характера не может возникнуть иначе, как как необходимый результат прежнего характера и нынешних мотивов. На практике может существовать различие между поведением так называемого фаталиста, который будет склонен утверждать, что, поскольку его будущее всегда жестко предопределено, бесполезно пытаться его изменить, и поведением детерминиста, который может отстаивать усиление добрых мотивов. Однако в строгой последовательности, поскольку детерминизм отрицает реальную инициативную причинность индивидуального человеческого разума, непротиворечивый взгляд на жизнь и мораль должен быть совершенно одинаковым для детерминиста и самого крайнего фаталиста (см. ДЕТЕРМИНИЗМ).

В обеих формах фатализма, заключает он, человек не несет ответственности за свои действия. Но логически в детерминистской теории, если мы рассуждаем, мы приходим к точно такому же заключению. Ибо воля к совершенствованию нашего характера не может возникнуть иначе, как как необходимый результат прежнего характера и нынешних мотивов. На практике может существовать различие между поведением так называемого фаталиста, который будет склонен утверждать, что, поскольку его будущее всегда жестко предопределено, бесполезно пытаться его изменить, и поведением детерминиста, который может отстаивать усиление добрых мотивов. Однако в строгой последовательности, поскольку детерминизм отрицает реальную инициативную причинность индивидуального человеческого разума, непротиворечивый взгляд на жизнь и мораль должен быть совершенно одинаковым для детерминиста и самого крайнего фаталиста (см. ДЕТЕРМИНИЗМ).

Об этой странице

Цитата APA. Махер, М. (1909). Фатализм. В Католической энциклопедии. Нью-Йорк: Компания Роберта Эпплтона. http://www.newadvent.org/cathen/05791a.htm

Нью-Йорк: Компания Роберта Эпплтона. http://www.newadvent.org/cathen/05791a.htm

Ссылка на MLA. Махер, Майкл. «Фатализм.» Католическая энциклопедия. Том. 5. Нью-Йорк: Компания Роберта Эпплтона, 1909 г.

Транскрипция. Эта статья была расшифрована для New Advent Риком Маккарти.

Церковное одобрение. Нихил Обстат. 1 мая 1909 года. Реми Лафор, цензор. Разрешение. +Джон М. Фарли, архиепископ Нью-Йорка.

Контактная информация. Редактором New Advent является Кевин Найт. Мой адрес электронной почты: веб-мастер по адресу newadvent.org. К сожалению, я не могу отвечать на каждое письмо, но я очень ценю ваши отзывы — особенно уведомления об опечатках и неуместной рекламе.

Древний и современный фатализм — Атлантика

Сохраненные истории

В последнее время МНОГО написано о фатализме современной демократии. Г-н Брайс заметил это в Соединенных Штатах, и Чарльз Пирсон очень удачно воплотил дух современного фатализма в своем сравнении с людьми, вынужденными в конечном счете плыть по течению, как бы энергично они ни пытались его остановить.

Г-н Брайс заметил это в Соединенных Штатах, и Чарльз Пирсон очень удачно воплотил дух современного фатализма в своем сравнении с людьми, вынужденными в конечном счете плыть по течению, как бы энергично они ни пытались его остановить.

Однако фатализм так же стар, как сам мир, и если северные и западные расы не заботились о том, чтобы его называли фаталистами, они, как правило, были таковыми в глубине души, в то время как фаталистическое кредо кальвинизма было принято некоторыми из наименее созерцательных и самые предприимчивые народы Европы.

Ибо «фатализм» — слово, которым часто злоупотребляют, поскольку оно понимается как чисто пассивное отношение к жизни и действию. Мы все в душе фаталисты, независимо от того, верим ли мы, что космический процесс ведет к конечному благу или нет, и глубокое убеждение в этом не обязательно должно парализовать нашу деятельность.

Гомер знал это, и его часто несправедливо обвиняли в непоследовательности теологии, которая подчиняла своих богов Судьбе. Однако в своей жизни мы поступаем так же, как поступали греческие божества и полубоги; мы прилагаем все наши силы в борьбе, зная, что награда не в нашей досягаемости, и что мы можем никогда не достичь нашей цели. Мы видим, как наши герои кусают пыль в высшие моменты своих усилий, и с радостью признаем тщетность всех усилий (если рассматривать их только как средство для достижения цели). Мы скорее завидуем, чем жалеем тех, кто так пал, и таким образом бессознательно признаем, что живем ради самих усилий, а не главным образом ради их плодов. Неспособность увидеть этот аспект жизни породила множество заблуждений. Нам говорят, что фатализм пессимистичен и делает людей несчастными. Счастьем нельзя наслаждаться без чувства постоянства, а фаталист никогда этого не почувствует. Но почему он должен считать счастье главной целью жизни? Удачное приобретение не так удовлетворяет человечество, как авантюрное первооткрывательство. Чего мы все хотим, так это нашей возможности, возможности начать жизнь, полностью подготовленной для предприятия.

Однако в своей жизни мы поступаем так же, как поступали греческие божества и полубоги; мы прилагаем все наши силы в борьбе, зная, что награда не в нашей досягаемости, и что мы можем никогда не достичь нашей цели. Мы видим, как наши герои кусают пыль в высшие моменты своих усилий, и с радостью признаем тщетность всех усилий (если рассматривать их только как средство для достижения цели). Мы скорее завидуем, чем жалеем тех, кто так пал, и таким образом бессознательно признаем, что живем ради самих усилий, а не главным образом ради их плодов. Неспособность увидеть этот аспект жизни породила множество заблуждений. Нам говорят, что фатализм пессимистичен и делает людей несчастными. Счастьем нельзя наслаждаться без чувства постоянства, а фаталист никогда этого не почувствует. Но почему он должен считать счастье главной целью жизни? Удачное приобретение не так удовлетворяет человечество, как авантюрное первооткрывательство. Чего мы все хотим, так это нашей возможности, возможности начать жизнь, полностью подготовленной для предприятия.

.»

.»  ..»

..» Говорили, однако, что жена полковника была неравнодушна к его выразительным глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали…»

Говорили, однако, что жена полковника была неравнодушна к его выразительным глазам; но он не шутя сердился, когда об этом намекали…» .»

.»  ..»

..» . Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано!..»

. Впрочем, видно, уж так у него на роду было написано!..»