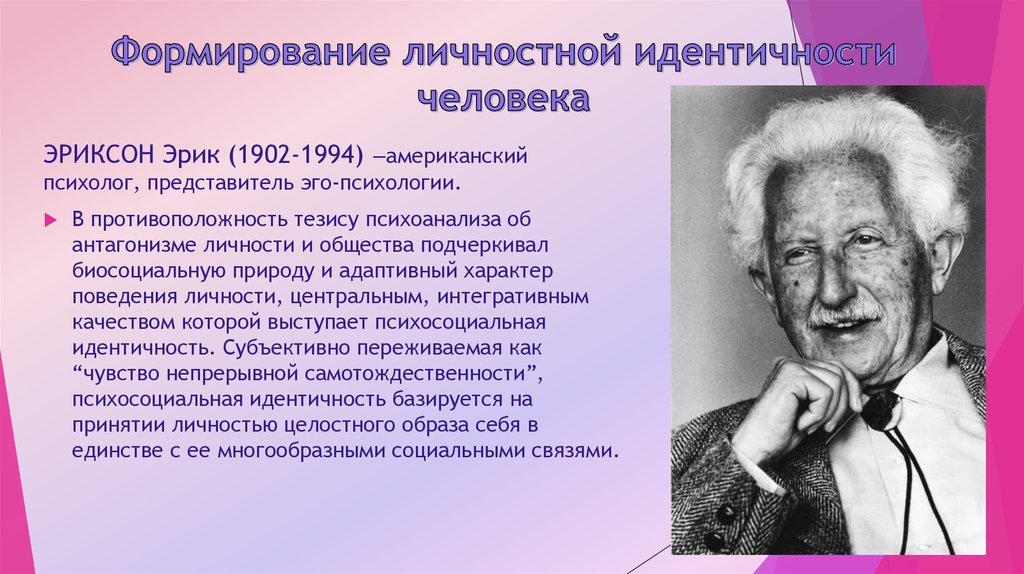

Эпигенетическая теория личности Эриксона

3.06.2012

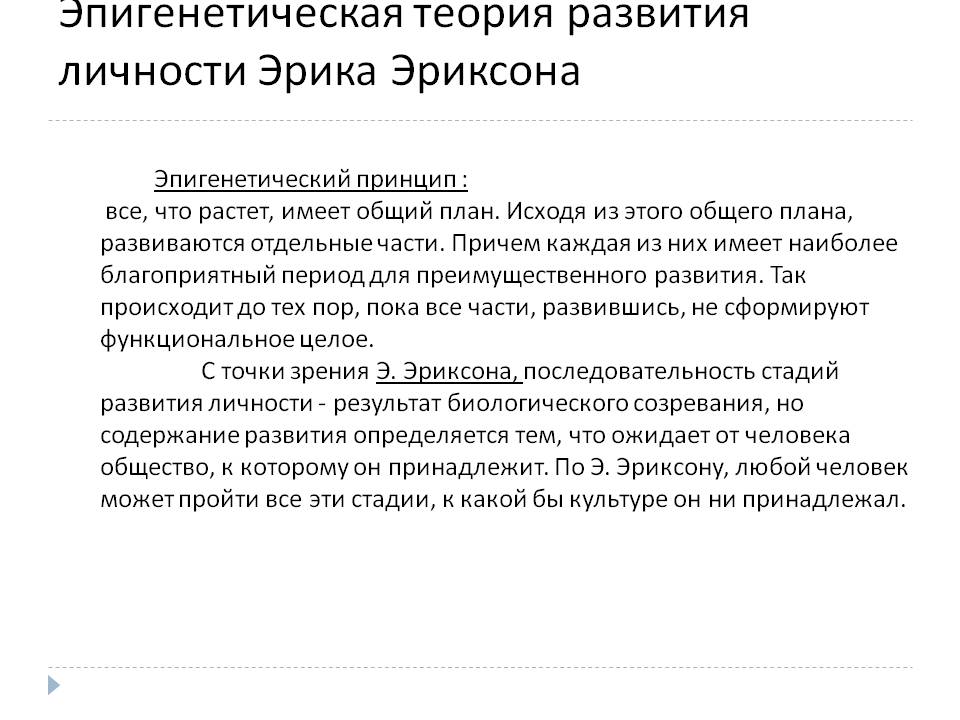

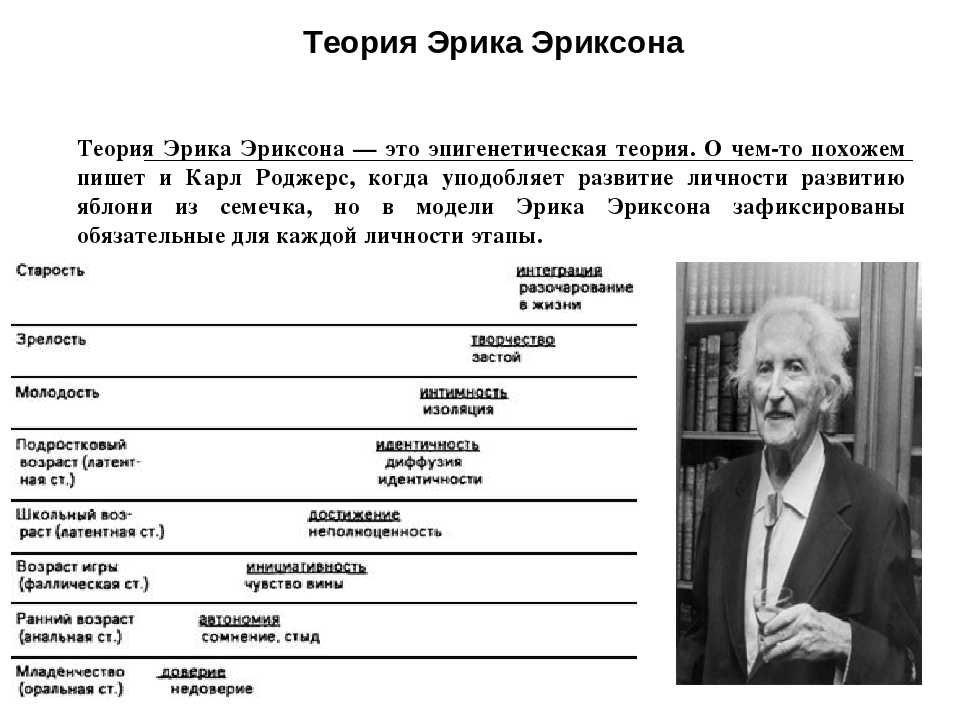

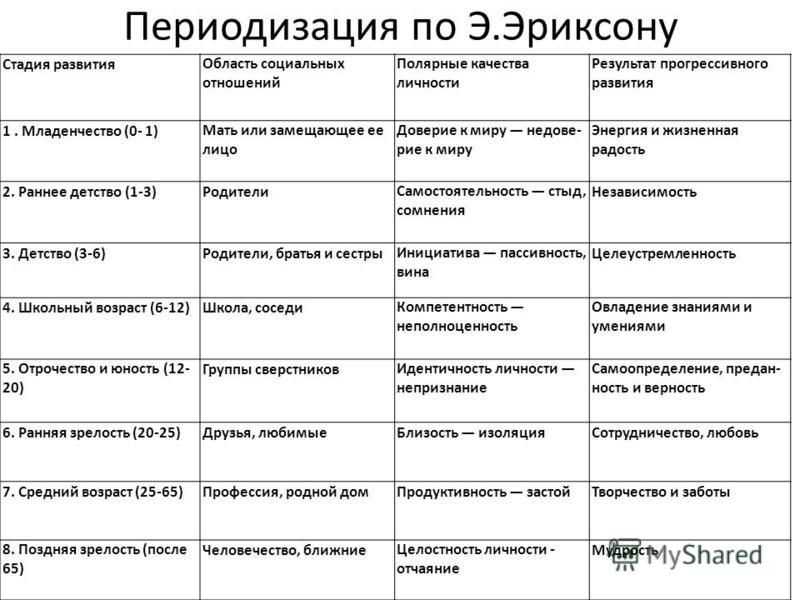

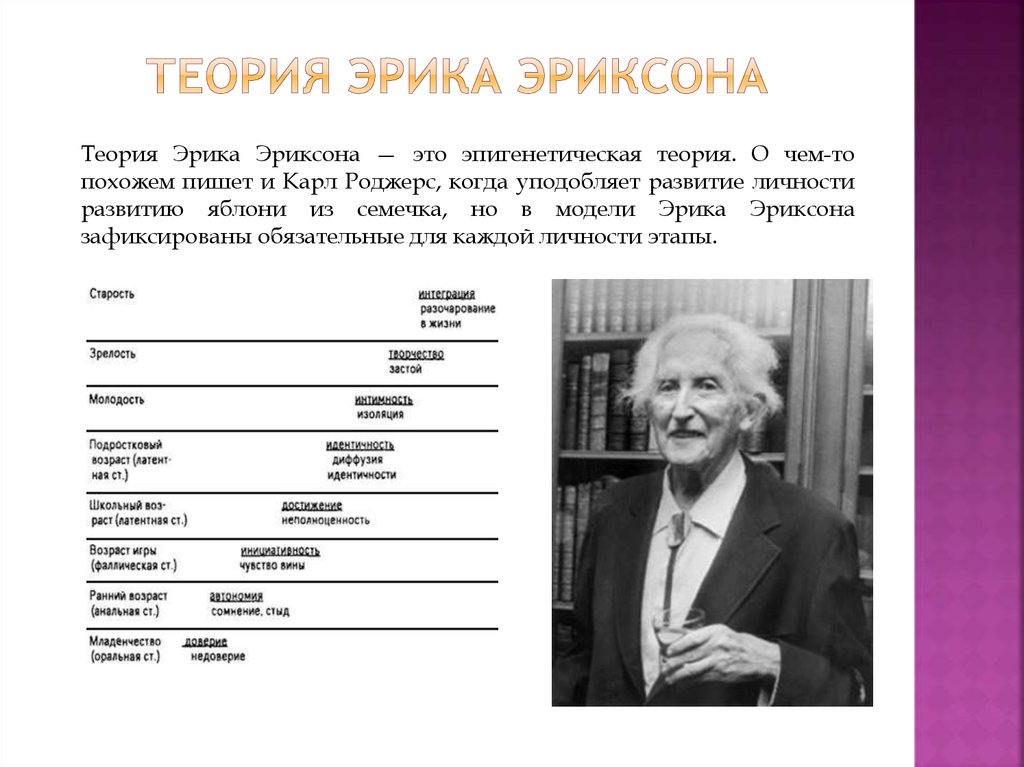

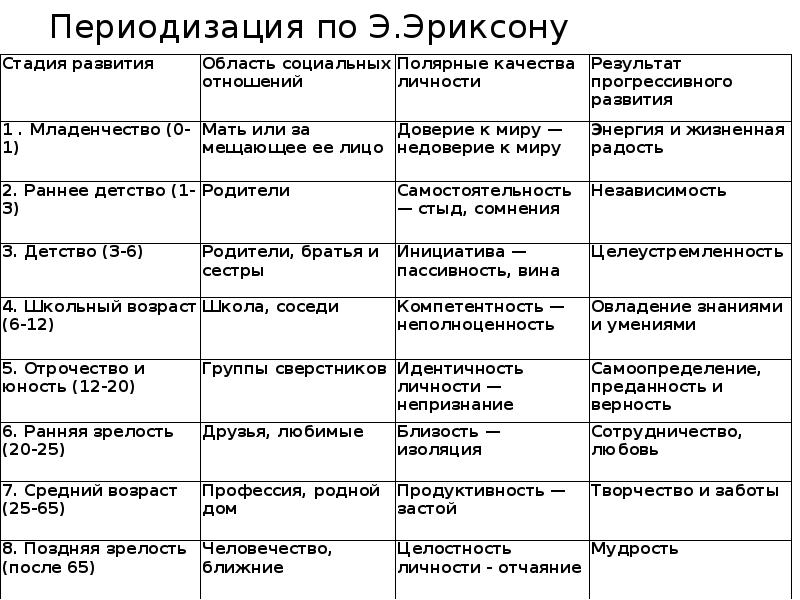

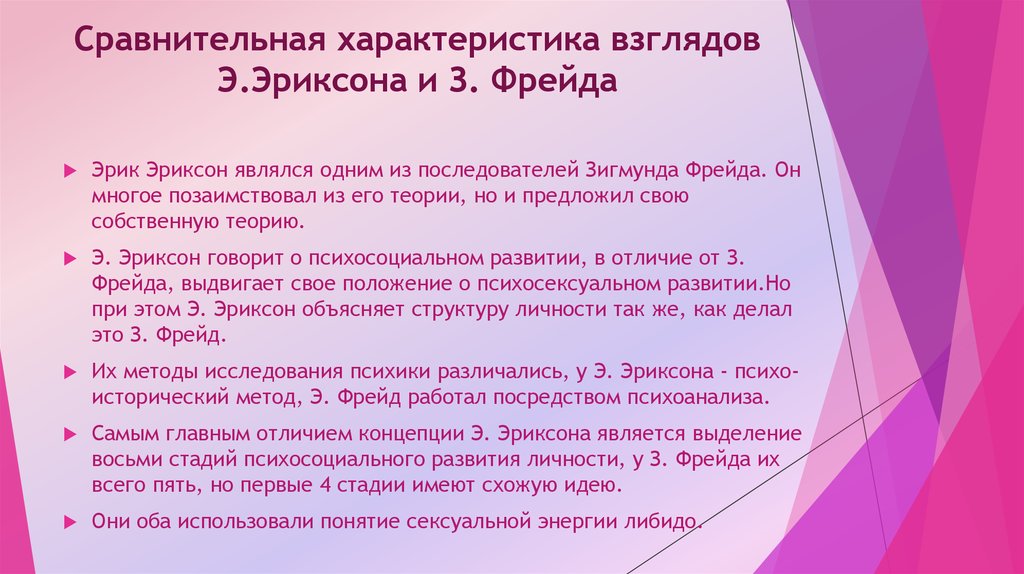

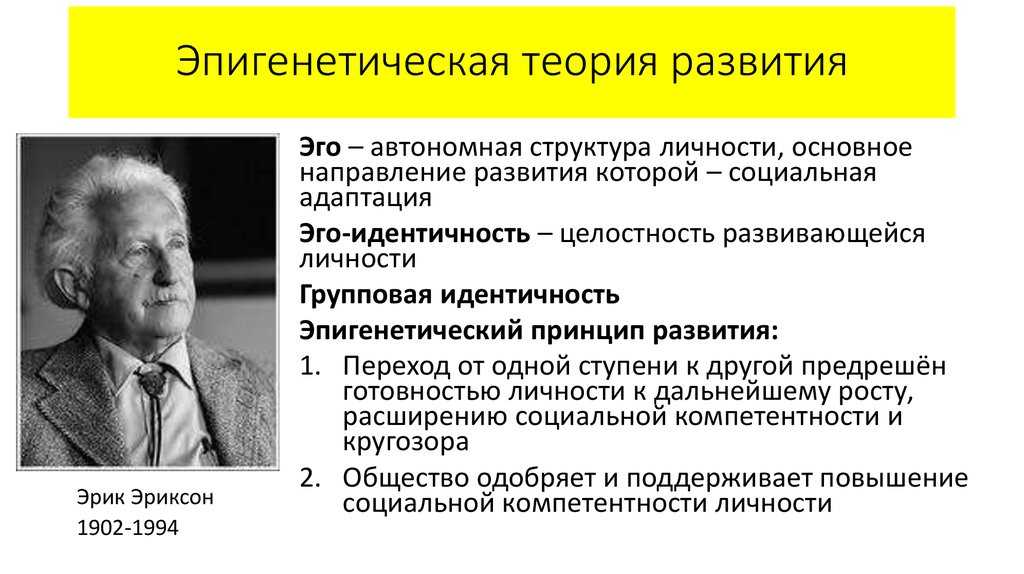

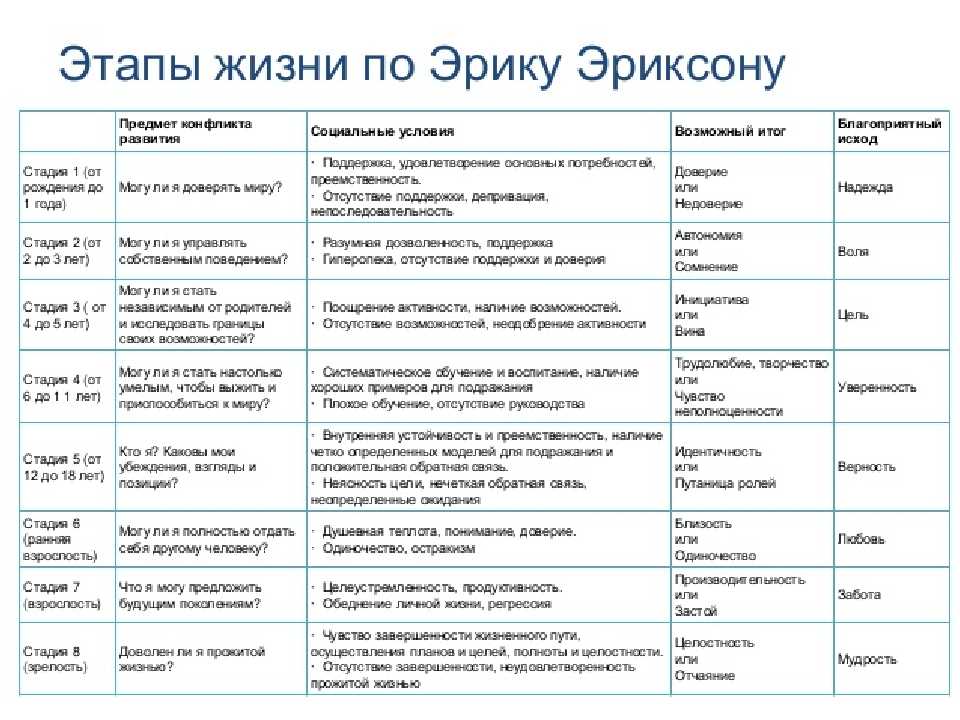

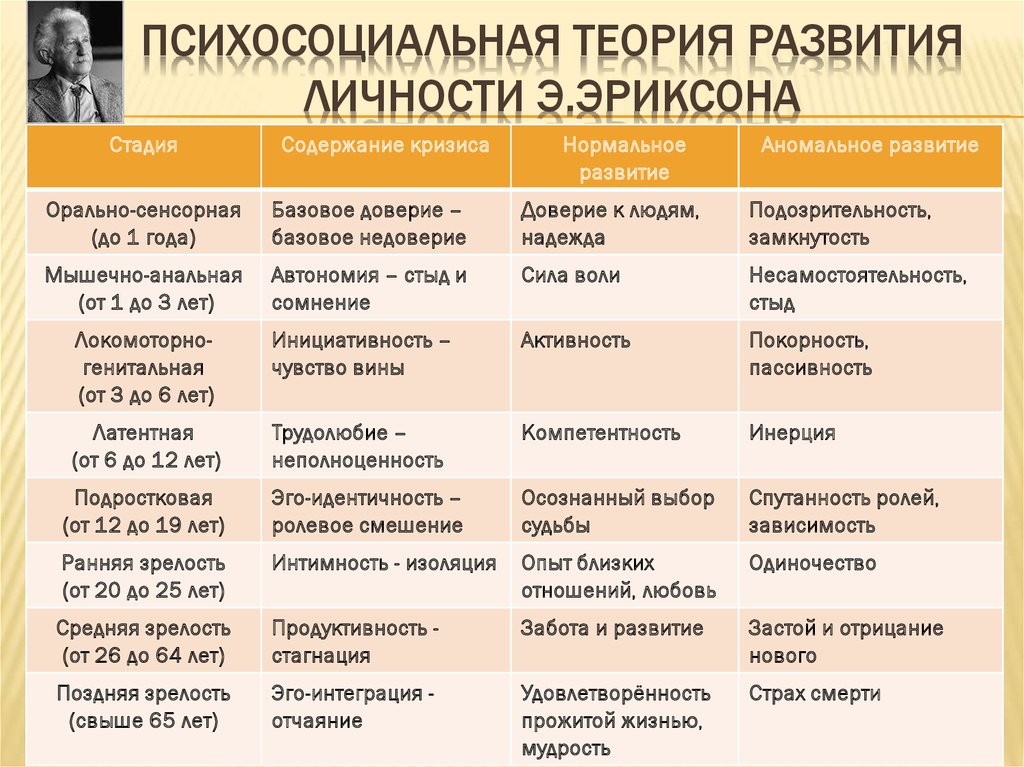

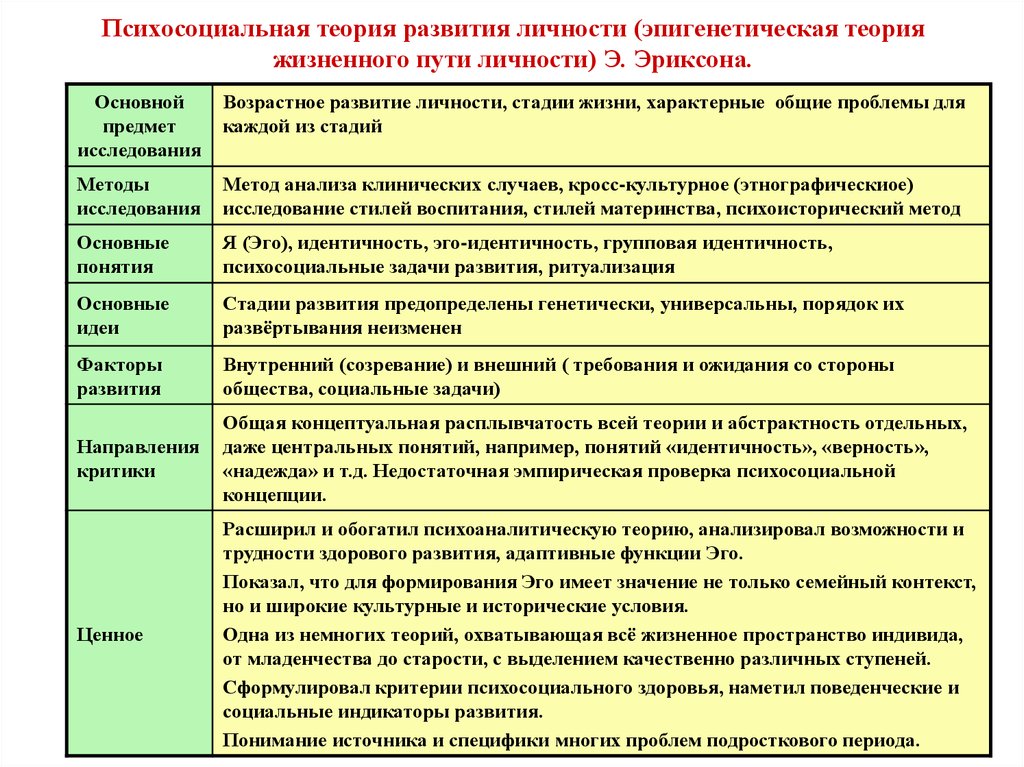

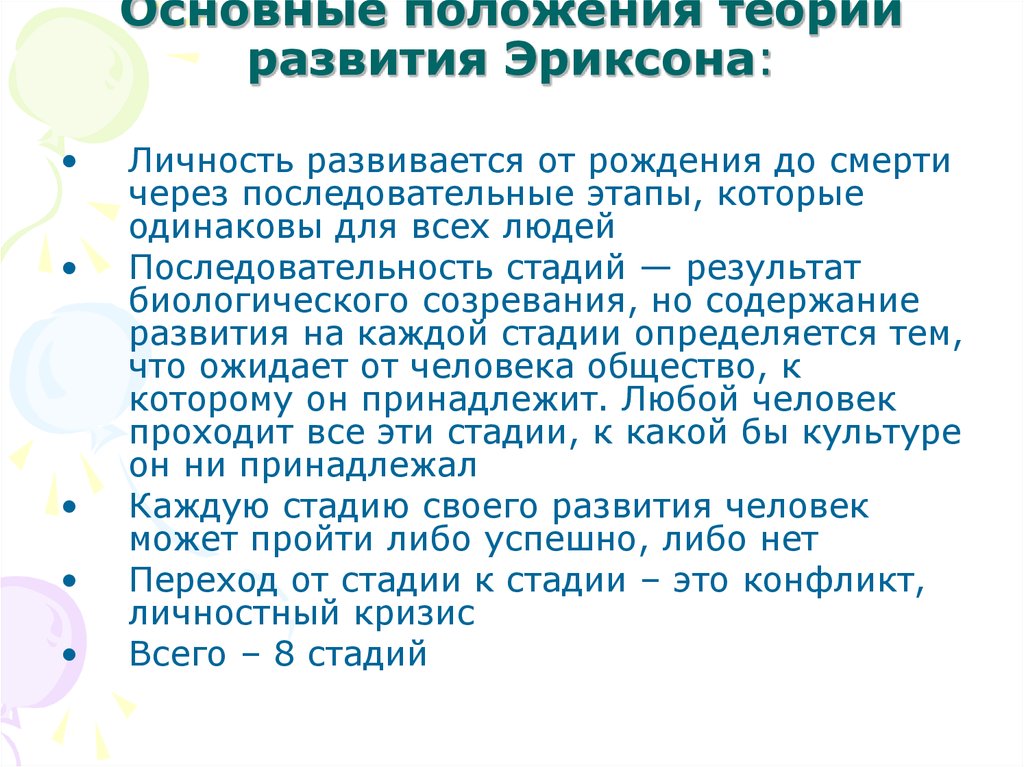

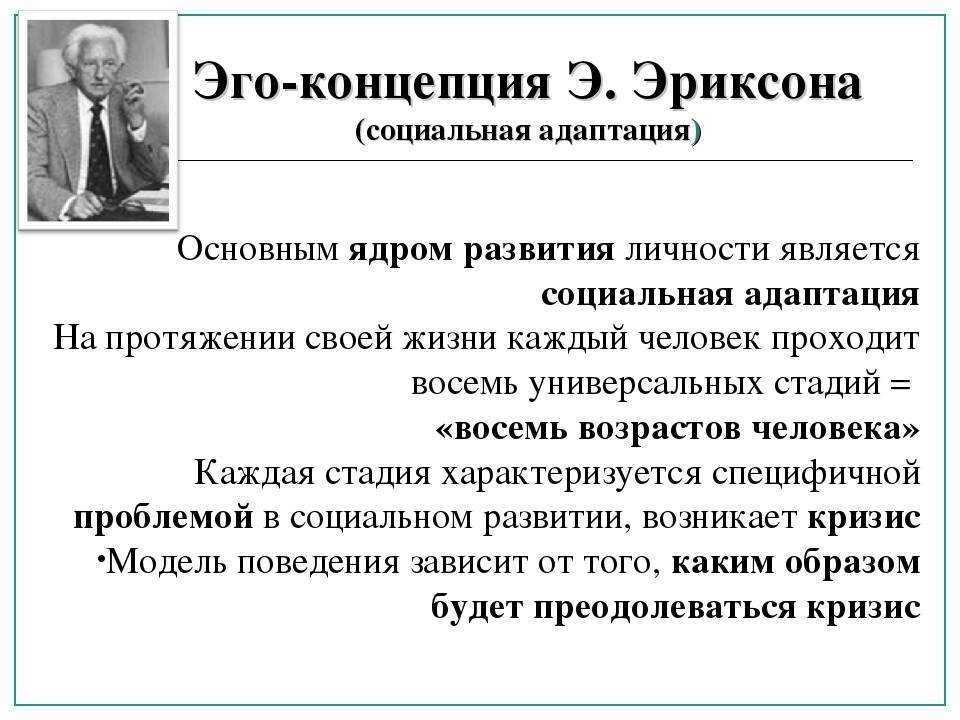

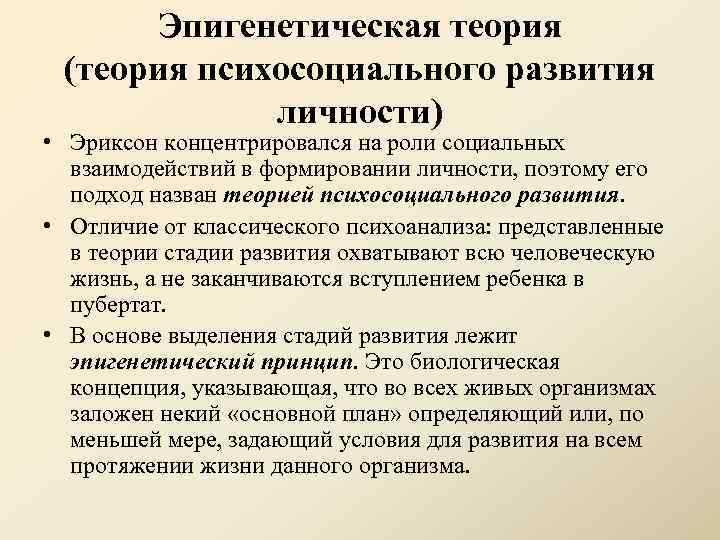

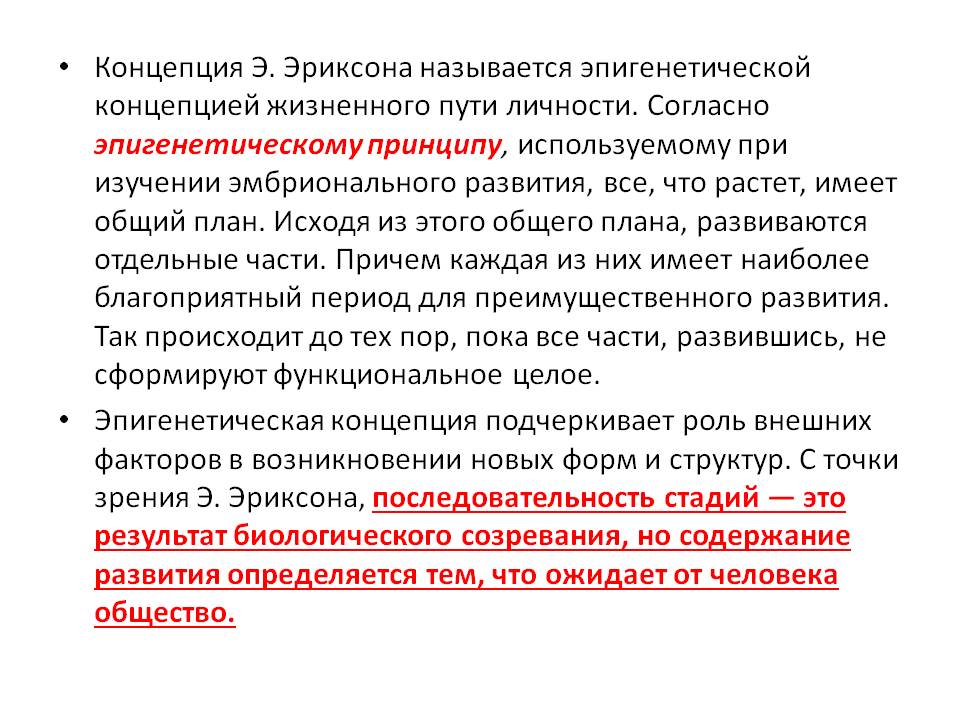

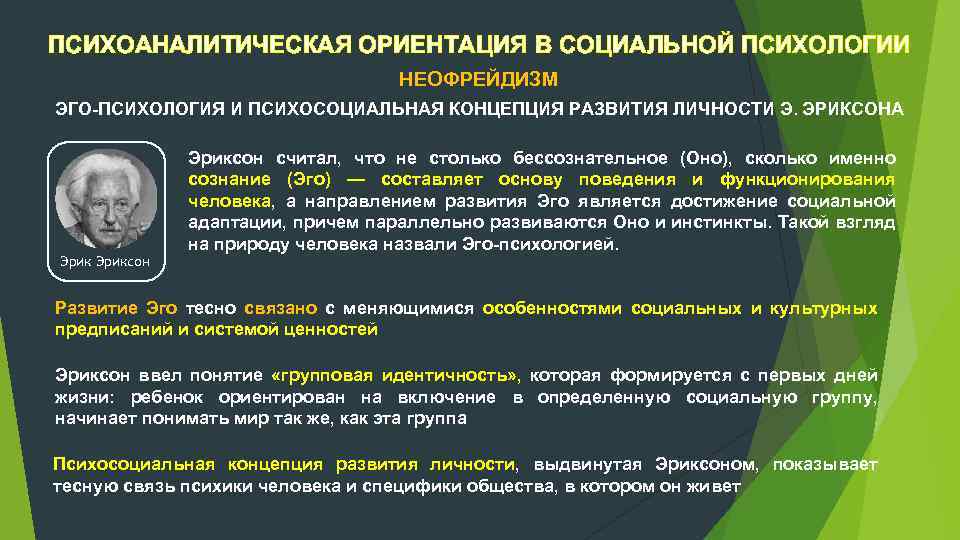

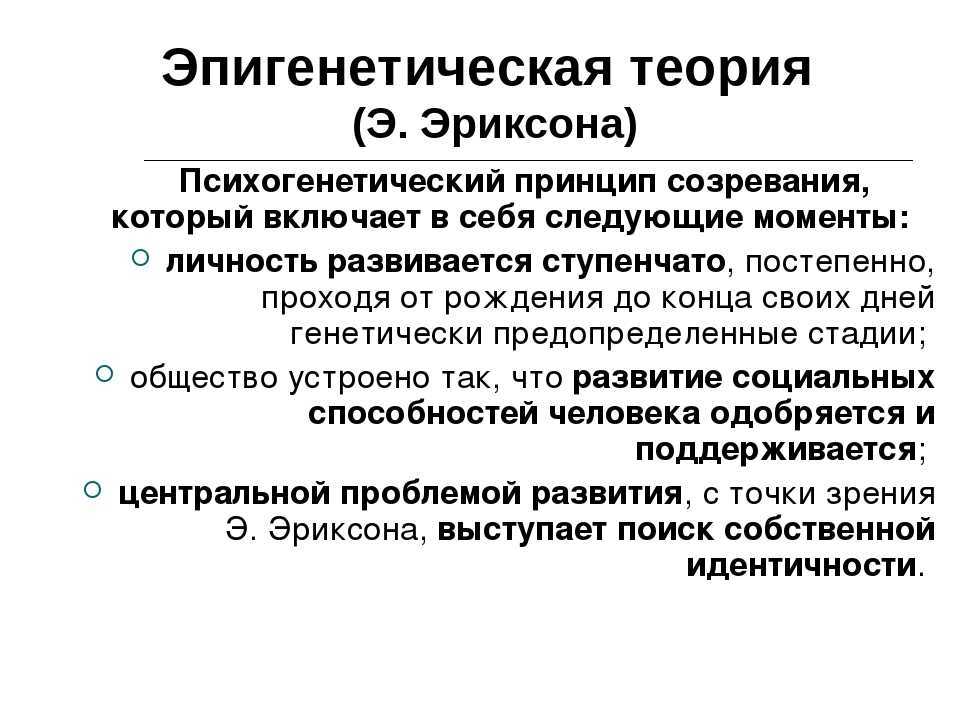

Теория Эрика Эриксона возникла из практики психоанализа. Он трактует структуру личности так же, как и 3. Фрейд (как состоящую из «Оно», «Я», «Сверх-Я»), стадии развития личности, открытые Фрейдом, не отвергаются Эриксоном, а усложняются и как бы заново осмысливаются с позиции нового исторического времени. Психосоциальная концепция развития личности, разработанная Эриксоном, показывает тесную связь психики человека и характера общества, в котором он живет. Сравнение воспитания детей в индейских племенах с воспитанием белых американских детей позволило ему сделать вывод, что в каждой культуре имеется особый стиль воспитания детей — он всегда принимается матерью как единственно правильный. Этот стиль определяется тем, что ожидает от ребенка общество, в котором он живет. Каждой стадии развития человека соответствуют свои, присущие данному обществу, ожидания, которые человек может оправдать или не оправдать.

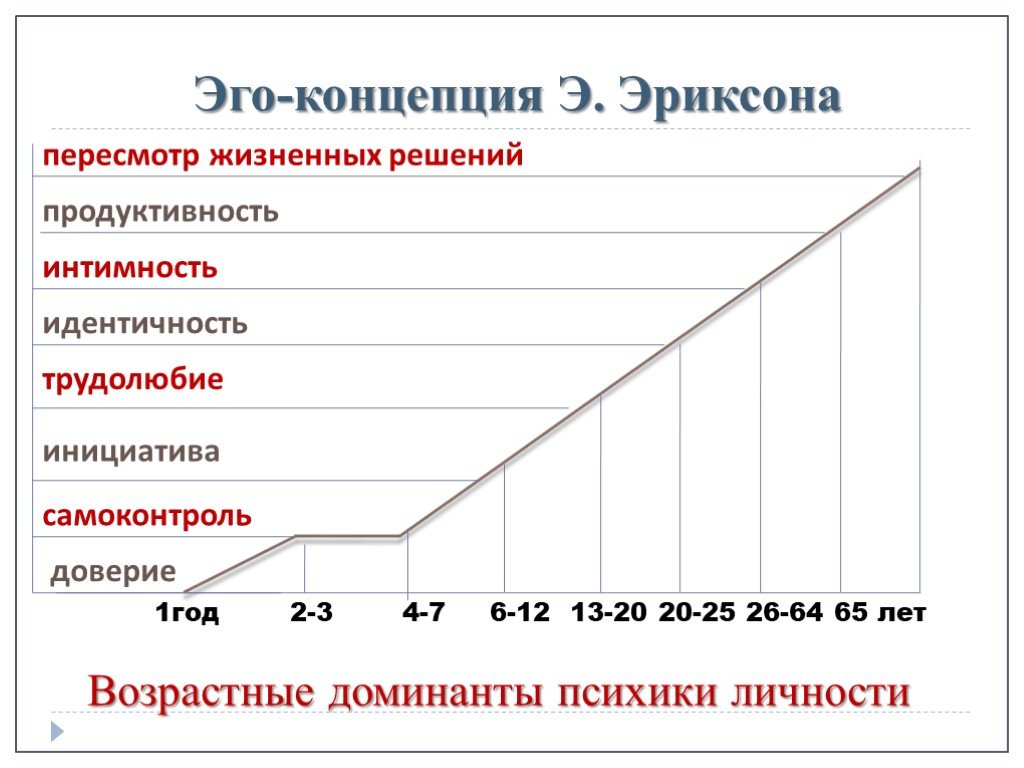

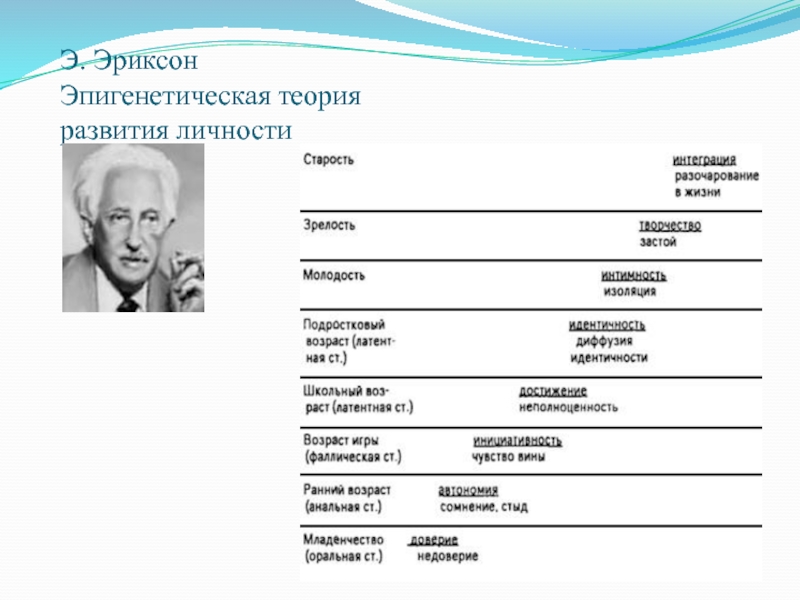

Эриксон ввел понятие «групповой идентичности«, которая формируется с первых дней жизни. Ребенок ориентирован на включение в определенную социальную группу, начинает понимать мир так, как эта группа. Но постепенно у ребенка формируется и «эгоидентичность«, чувство устойчивости и непрерывности своего «Я», несмотря на то, что идут многие процессы изменения. Формирование эго-идентичности — длительный процесс, включает ряд стадий развития личности. Каждая стадия характеризуется задачами этого возраста, а задачи выдвигаются обществом. Но решение задач определяется уже достигнутым уровнем психомоторного развития человека и духовной атмосферой общества, в котором человек живет.

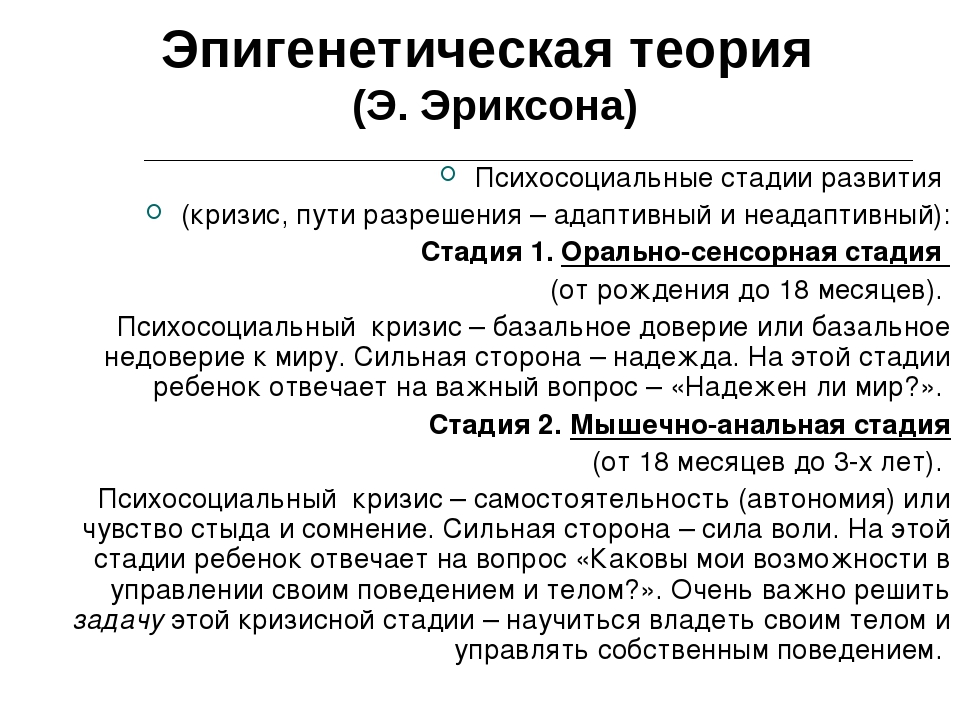

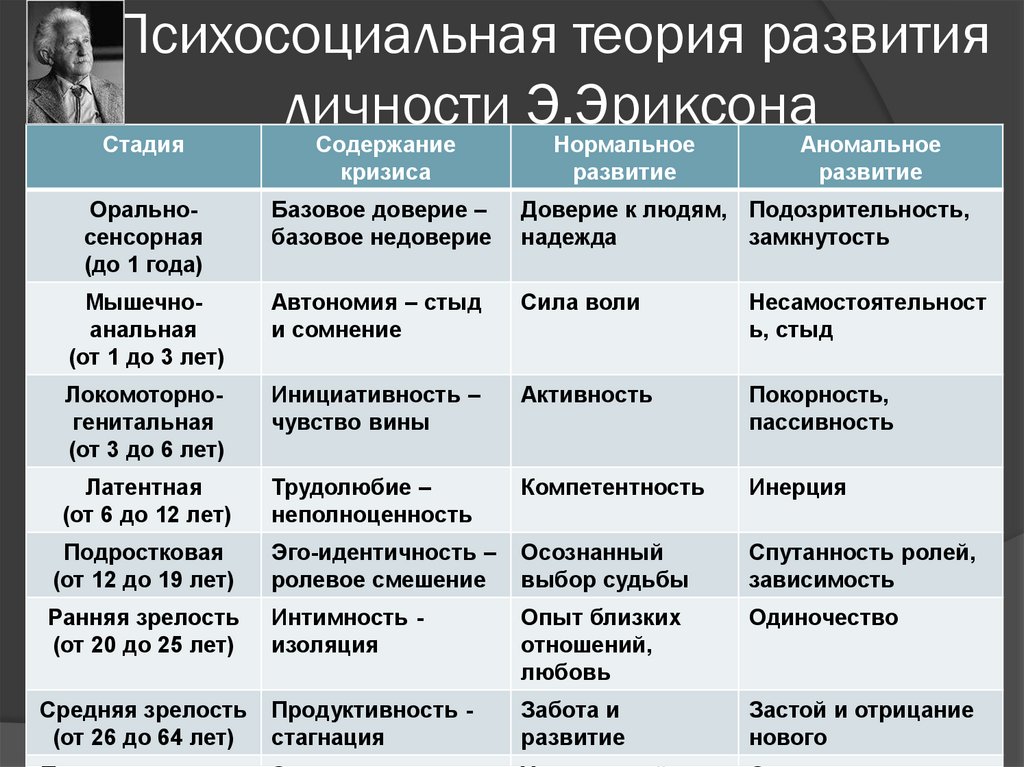

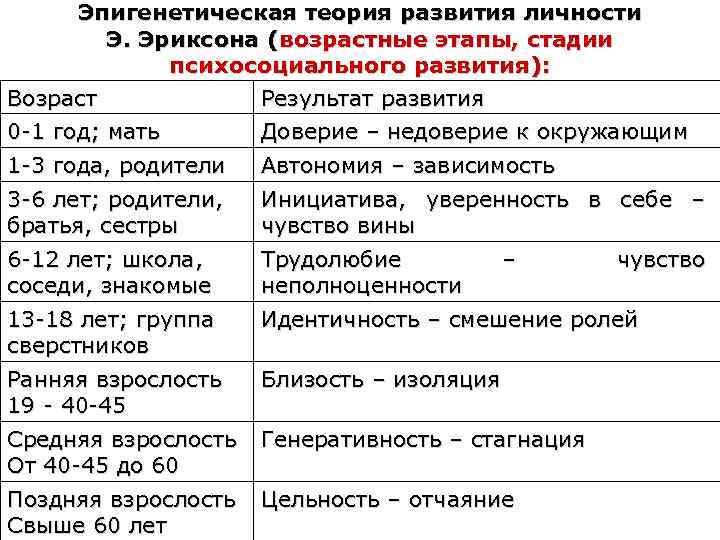

- На стадии младенчества (1-я стадия) главную роль в жизни ребенка играет мать, она кормит, ухаживает, дает ласку, заботу, в результате чего у ребенка формируется базовое доверие к миру. Базовое доверие проявляется в легкости кормления, хорошем сне ребенка, нормальной работе кишечника, умении ребенка спокойно ждать мать (не кричит, не зовет, ребенок уверен, что мать придет и сделает то, что нужно). Динамика развития доверия зависит от матери. Здесь важно не количество пищи, а качество ухода за ребенком, важна уверенность матери в своих действиях. Если мать тревожна, невротична, если обстановка в семье напряженная, если ребенку уделяют мало внимания (например, ребенок в доме сирот), формируется базовое недоверие к миру, устойчивый пессимизм. Сильно выраженный дефицит эмоционального общения с младенцем приводит к резкому замедлению психического развития ребенка.

- 2-я стадия раннего детства связана с формированием автономии и независимости, ребенок начинает ходить, обучается контролировать себя при выполнении актов дефекации; общество и родители приучают ребенка к аккуратности, опрятности, начинают стыдить за «мокрые штанишки».

Социальное неодобрение открывает глаза ребенка внутрь, он чувствует возможность наказания, формируется чувство стыда. В конце стадии должно быть равновесие «автономии» и «стыда». Это соотношение будет положительно благоприятным для развития ребенка, если родители не будут подавлять желания ребенка, не будут бить за провинности.

Социальное неодобрение открывает глаза ребенка внутрь, он чувствует возможность наказания, формируется чувство стыда. В конце стадии должно быть равновесие «автономии» и «стыда». Это соотношение будет положительно благоприятным для развития ребенка, если родители не будут подавлять желания ребенка, не будут бить за провинности. - В возрасте 3-6 лет, на 3-й стадии, ребенок уже убежден, что он личность, так как он бегает, умеет говорить, расширяет область овладения миром, у ребенка формируется чувство предприимчивости, инициативы, которое закладывается в игре ребенка. Игра очень важна для развития ребенка, т. е. формирует инициативу, творчество, ребенок осваивает отношения между людьми посредством игры, развивает свои психические возможности: волю, память, мышление и пр. Но если родители сильно подавляют ребенка, не уделяют внимания его играм, это отрицательно влияет на развитие ребенка, способствует закреплению пассивности, неуверенности, чувства вины.

- В младшем школьном возрасте (4-я стадия) ребенок уже исчерпал возможности развития в рамках семьи, и теперь школа приобщает ребенка к знаниям о будущей деятельности, передает технологический опыт культуры.

Если ребенок успешно овладевает знаниями, новыми навыками, он верит в свои силы, уверен, спокоен, но неудачи в школе приводят к появлению, а порой и к закреплению, чувства своей неполноценности, неверия в свои силы, отчаяния, потери интереса к учебе. При неполноценности ребенок как бы снова возвращается в семью, она для него убежище, если родители с пониманием стараются помочь ребенку преодолеть трудности в учебе. В случае, если родители лишь ругают и наказывают за плохие оценки, чувство неполноценности у ребенка закрепляется порой на всю его жизнь.

Если ребенок успешно овладевает знаниями, новыми навыками, он верит в свои силы, уверен, спокоен, но неудачи в школе приводят к появлению, а порой и к закреплению, чувства своей неполноценности, неверия в свои силы, отчаяния, потери интереса к учебе. При неполноценности ребенок как бы снова возвращается в семью, она для него убежище, если родители с пониманием стараются помочь ребенку преодолеть трудности в учебе. В случае, если родители лишь ругают и наказывают за плохие оценки, чувство неполноценности у ребенка закрепляется порой на всю его жизнь. - В подростковом возрасте (5-я стадия) формируется центральная форма эгоидентичности. Бурный физиологический рост, половое созревание, озабоченность тем, как он выглядит перед другими, необходимость найти свое профессиональное призвание, способности, умения — вот вопросы, которые встают перед подростком, и это уже требования общества к подростку о самоопределении. На этой стадии заново встают все критические прошедшие моменты. Если на ранних стадиях у ребенка сформировалась автономия, инициатива, доверие к миру, уверенность в своей полноценности, значимости, то подросток успешно создает целостную форму эго-идентичности, находит свое «Я», признание себя со стороны окружающих.

В противном случае происходит диффузия идентичности, подросток не может найти свое «Я», не осознает своих целей и желаний, происходит возврат, регрессия к инфантильным, детским, иждивенческим реакциям, появляется смутное, но устойчивое чувство тревоги, чувство одиночества, опустошенности, появляется постоянное ожидание чего-то такого, что может изменить жизнь, но сам человек активно ничего не предпринимает, появляется страх перед личным общением и неспособность эмоционально воздействовать на лиц противоположного пола, враждебность, презрение к окружающему обществу, чувство «непризнания себя» со стороны окружающих людей. Если человек нашел себя, то идентификация облегчается.

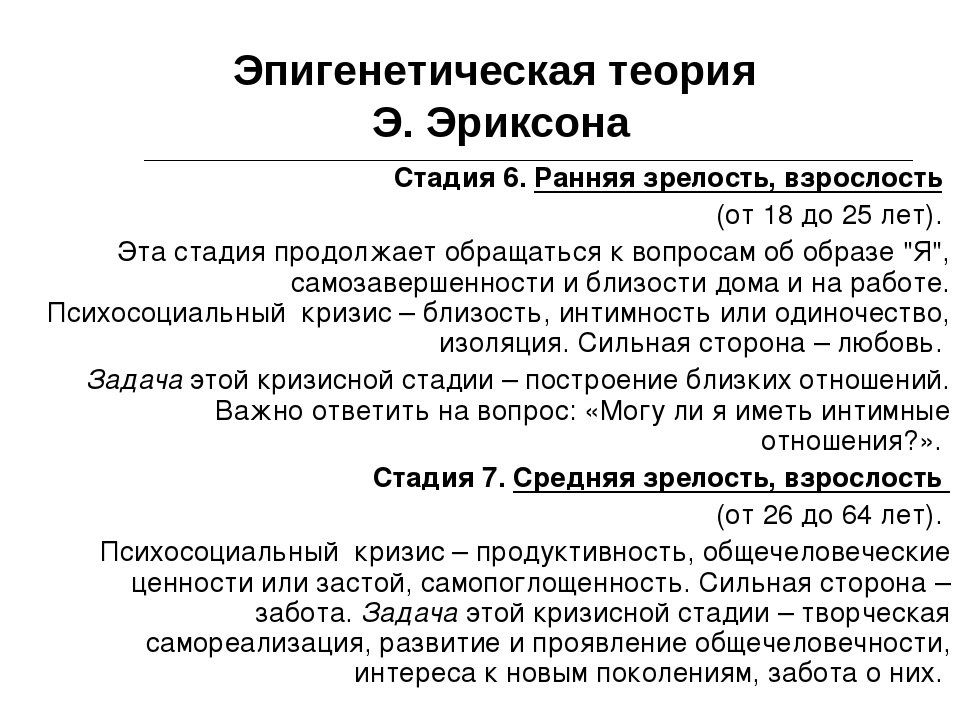

В противном случае происходит диффузия идентичности, подросток не может найти свое «Я», не осознает своих целей и желаний, происходит возврат, регрессия к инфантильным, детским, иждивенческим реакциям, появляется смутное, но устойчивое чувство тревоги, чувство одиночества, опустошенности, появляется постоянное ожидание чего-то такого, что может изменить жизнь, но сам человек активно ничего не предпринимает, появляется страх перед личным общением и неспособность эмоционально воздействовать на лиц противоположного пола, враждебность, презрение к окружающему обществу, чувство «непризнания себя» со стороны окружающих людей. Если человек нашел себя, то идентификация облегчается. - На 6-й стадии (молодость) для человека актуальным становится поиск спутника жизни, тесное сотрудничество с людьми, укрепление связей со своей социальной группой, человек не боится обезличивания, он смешивает свою идентичность с другими людьми, появляется чувство близости, единства, сотрудничества, интимности с определенными людьми.

- Однако, если диффузия идентичности переходит и на этот возраст, человек замыкается, закрепляется изоляция, одиночество. 7-я — центральная стадия — взрослый этап развития личности. Развитие идентичности идет всю жизнь, идет воздействие со стороны других людей, особенно детей, они подтверждают, что ты им нужен. Положительные симптомы этой стадии: личность вкладывает себя в хороший, любимый труд и заботу о детях, удовлетворена собой и жизнью. Если не на кого излить свое «Я» (нет любимой работы, семьи, детей), то человек опустошается, намечается застой, косность, психологический и физиологический регресс. Как правило, такие отрицательные симптомы сильно выражены, если личность была подготовлена к этому всем ходом своего развития, если всегда были отрицательные выборы на этапах развития.

- После 50 лет (8-я стадия) происходит создание завершенной формы эго-идентичности на основе всего пути развития личности, человек переосмысливает всю свою жизнь, осознает свое «Я» в духовных раздумьях о прожитых годах.

Человек должен понять, что его жизнь — это неповторимая судьба, которую не надо переделывать, человек «принимает» себя и свою жизнь, осознает необходимость в логическом завершении жизни, проявляет мудрость, отстраненный интерес к жизни перед лицом смерти. Если «принятия себя и жизни» не произошло, человек чувствует разочарование, теряет вкус к жизни, чувствует, что жизнь прошла неверно, зря.

Человек должен понять, что его жизнь — это неповторимая судьба, которую не надо переделывать, человек «принимает» себя и свою жизнь, осознает необходимость в логическом завершении жизни, проявляет мудрость, отстраненный интерес к жизни перед лицом смерти. Если «принятия себя и жизни» не произошло, человек чувствует разочарование, теряет вкус к жизни, чувствует, что жизнь прошла неверно, зря.

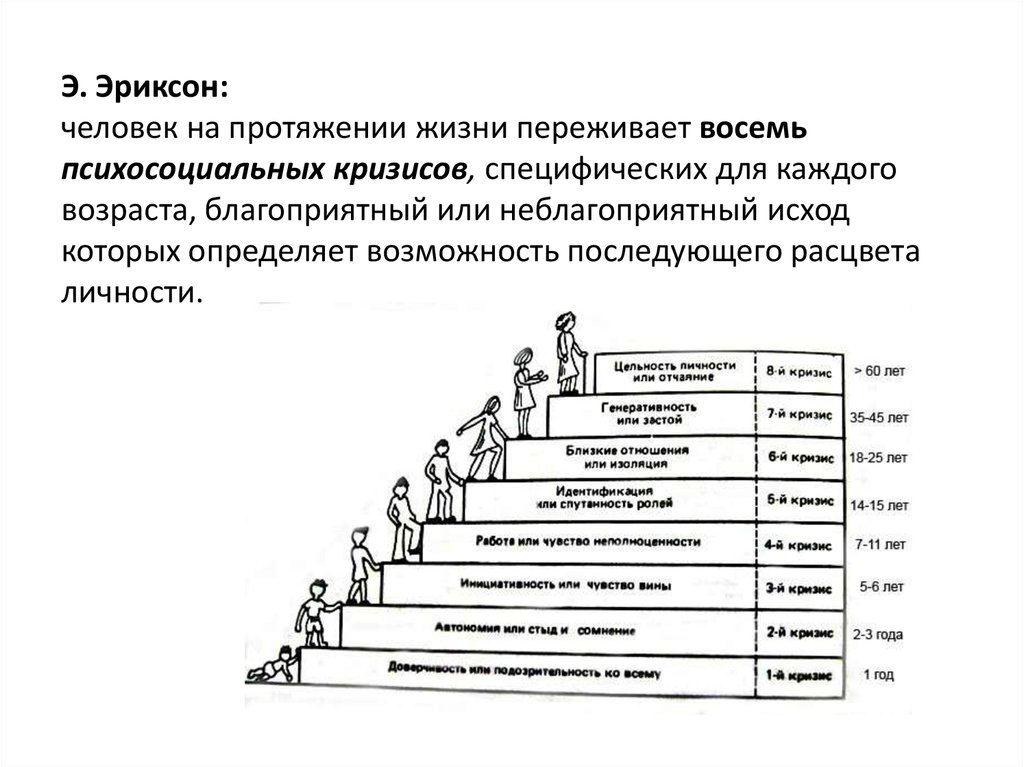

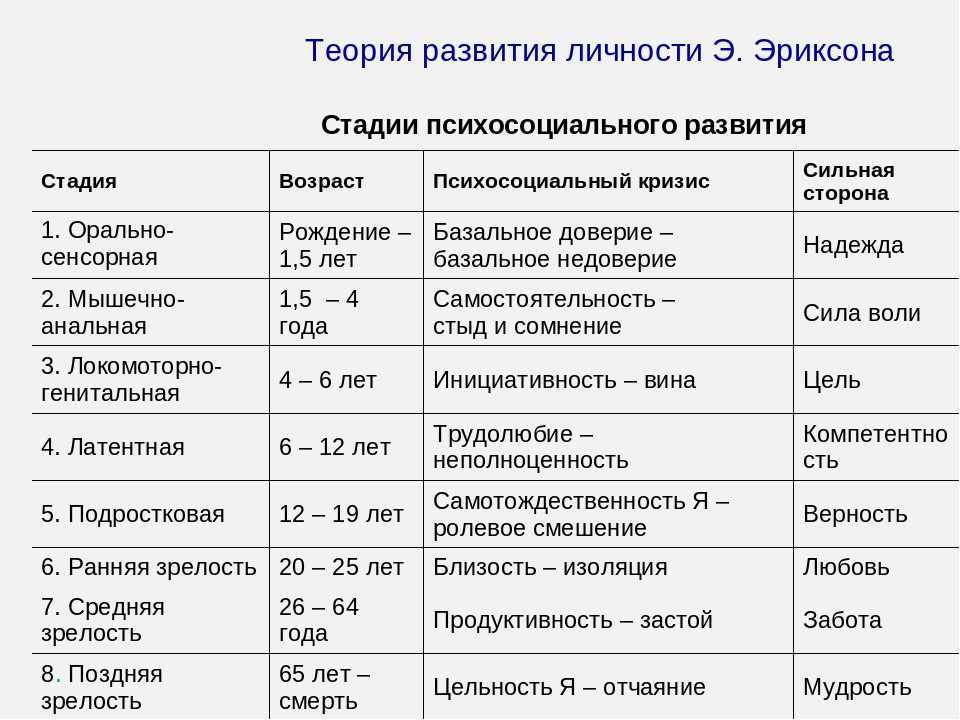

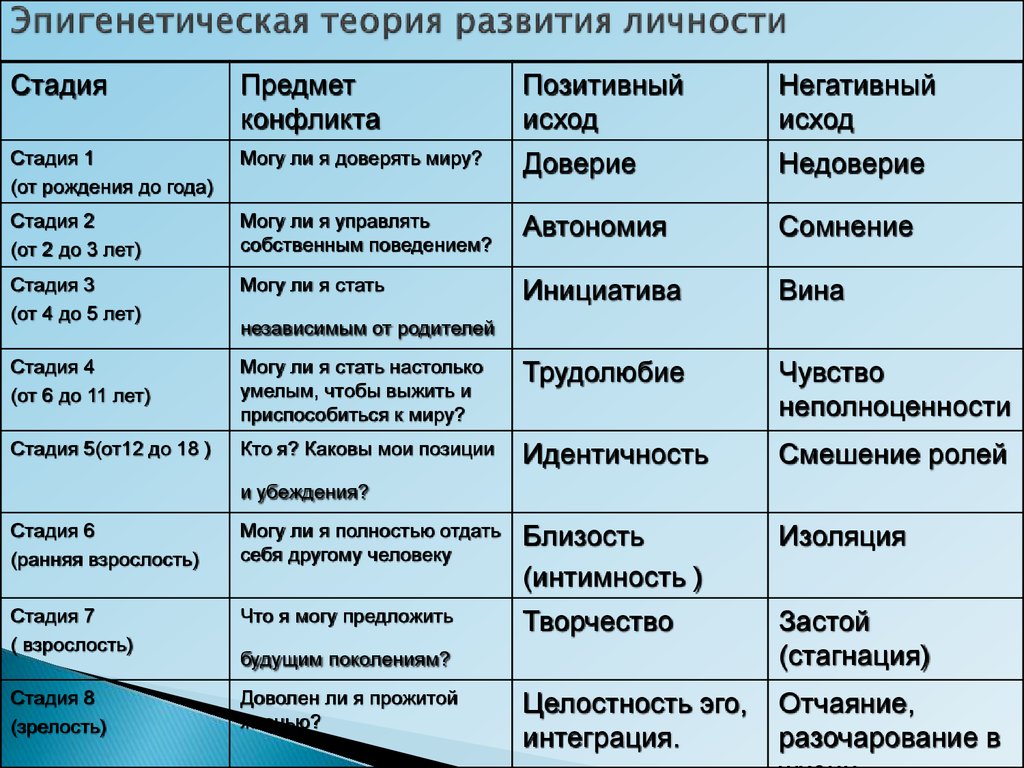

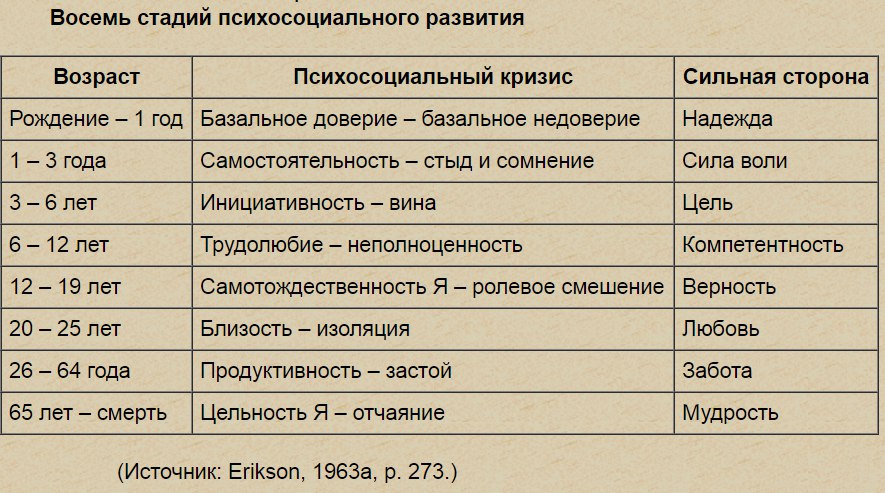

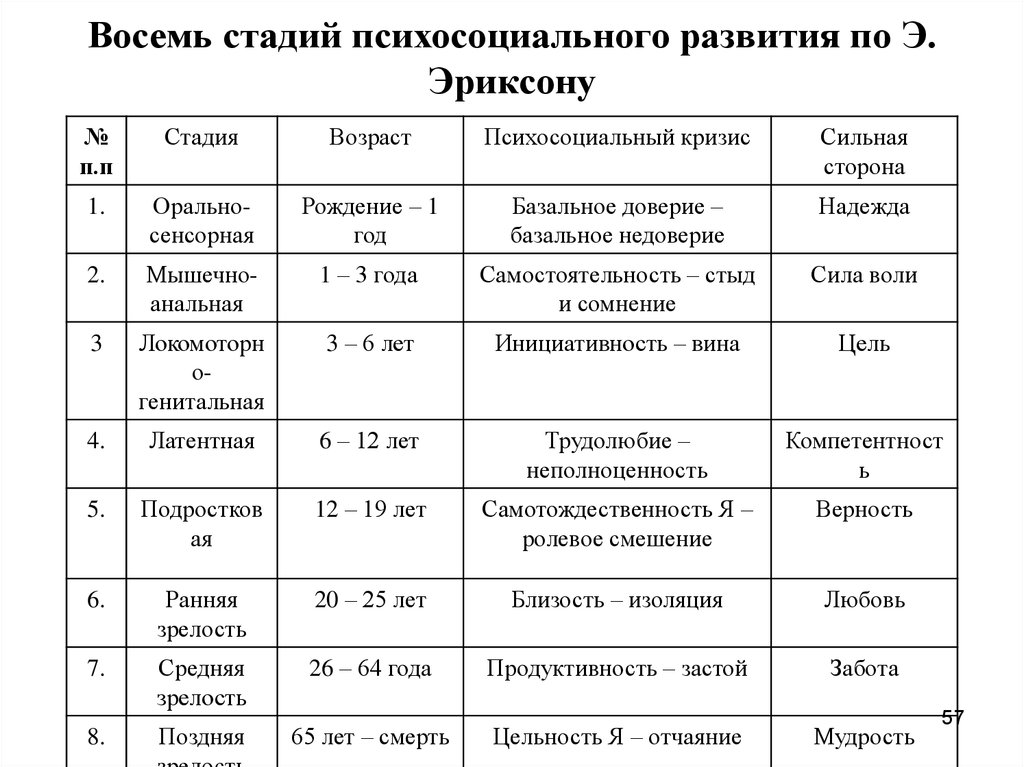

По мнению Эриксона, человек на протяжении жизни переживает восемь психосоциальных кризисов, специфических для каждого возраста

- Первый кризис человек переживает на первом году жизни. Он связан с тем, удовлетворяются или нет основные физиологические потребности ребенка ухаживающим за ним человеком. В первом случае у ребенка развивается чувство глубокого доверия к окружающему его миру, а во втором — недоверие к нему.

- Второй кризис связан с первым опытом обучения, особенно с приучением ребенка к чистоплотности.

Если родители понимают ребенка и помогают ему контролировать естественные отправления, ребенок получает опыт автономии. Напротив, слишком строгий или слишком непоследовательный внешний контроль приводит к развитию у ребенка стыда или сомнений, связанных главным образом со страхом потерять контроль над собственным организмом.

Если родители понимают ребенка и помогают ему контролировать естественные отправления, ребенок получает опыт автономии. Напротив, слишком строгий или слишком непоследовательный внешний контроль приводит к развитию у ребенка стыда или сомнений, связанных главным образом со страхом потерять контроль над собственным организмом. - Третий кризис соответствует второму детству. В этом возрасте происходит самоутверждение ребенка. Планы, которые он постоянно строит и которые ему позволяют осуществить, способствуют развитию у него чувства инициативы. Наоборот, переживание повторных неудач и безответственности могут привести его к покорности и чувству вины.

- Четвертый кризис происходит в школьном возрасте. В школе ребенок учится работать, готовясь к выполнению будущих задач. В зависимости от царящей в школе атмосферы и принятых методов воспитания у ребенка развивается вкус к работе или же, напротив, чувство неполноценности как в плане использования средств и возможностей, так и в плане собственного статуса среди товарищей.

- Пятый кризис переживают подростки обоего пола в поисках идентификации (усвоения образцов поведения значимых для подростка других людей). Этот процесс предполагает объединение прошлого опыта подростка, его потенциальных возможностей и выборов, которые он должен сделать. Неспособность подростка к идентификации или связанные с ней трудности могут привести к ее «распылению» или же к путанице ролей, которые подросток играет или будет играть в аффективной, социальной и профессиональной сферах.

- Шестой кризис свойственен молодым взрослым людям. Он связан с поиском близости с любимым человеком, вместе с которым ему предстоит совершать цикл «работа-рождение детей- отдых», чтобы обеспечить своим детям надлежащее развитие. Отсутствие подобного опыта приводит к изоляции человека и его замыканию на самом себе.

- Седьмой кризис переживается человеком в сорокалетнем возрасте. Он характеризуется развитием чувства сохранения рода (генеративности), выражающегося, главным образом, в «интересе к следующему поколению и его воспитанию».

Этот период жизни отличается высокой продуктивностью и созидательностью в самых разных областях. Если, напротив, эволюция супружеской жизни идет иным путем, она может застыть в состоянии псевдоблизости (стагнация), что обрекает супругов на существование лишь для самих себя с риском оскудения межличностных отношений.

Этот период жизни отличается высокой продуктивностью и созидательностью в самых разных областях. Если, напротив, эволюция супружеской жизни идет иным путем, она может застыть в состоянии псевдоблизости (стагнация), что обрекает супругов на существование лишь для самих себя с риском оскудения межличностных отношений. - Восьмой кризис переживается во время старения. Он знаменует собой завершение предшествующего жизненного пути, а разрешение зависит от того, как этот путь был пройден. Достижение человеком цельности основывается на подведении им итогов своей прошлой жизни и осознании ее как единого целого, в котором уже ничего нельзя изменить. Если человек не может свести свои прошлые поступки в единое целое, он завершает свою жизнь в страхе перед смертью и в отчаянии от невозможности начать жизнь заново.

Ключевые слова: Личность, Генетика, Эриксон

Источник: Столяренко Л.Д., Психология и педагогика для технических вузов

| Материалы по теме |

|---|

Психогенетические исследования темперамента и личности Измайлов В. |

Теория личности Эриксона Григорович Л.А., Педагогика и психология |

Работа с внутренними убеждениями личности … |

Мотивация и личность Кураев Г.А., Пожарская Е.Н., Психология человека |

Ролевое поведение личности Панфилова А.П., Теория и практика общения |

Закон независимого распределения … |

Личностные тесты Русланов Д.В. Психология: базовая теория и практика. -2-е изд., переработанное и дополненное… |

Экзистенциальное направление в психологии Слотин Т.В., Психология личности |

Теория развития личности Эриксона: эго-идентичность и «Ид»

Время чтения 8 минут

Теория развития личности Эриксона охватывает человеческую жизнь полностью – от рождения до старости. Эриксон считал: проходя жизненный путь, человеку последовательно переживает восемь стадий развития. В течение этих стадий он должен решить определенные задачи, которые выдвигаются обществом. От того, насколько успешно он их решает, зависит его дальнейшая судьба. Успех зависит не только от человека, но и от окружающих условий. В этой статье мы рассмотрим главные понятия, автором которых является Эриксон. Мы проанализируем основные стадии, через которые, как считал ученый, проходит каждый. И, наконец, подробно остановимся на тех концепциях, которые волновали Эриксона больше всего.

Эриксон считал: проходя жизненный путь, человеку последовательно переживает восемь стадий развития. В течение этих стадий он должен решить определенные задачи, которые выдвигаются обществом. От того, насколько успешно он их решает, зависит его дальнейшая судьба. Успех зависит не только от человека, но и от окружающих условий. В этой статье мы рассмотрим главные понятия, автором которых является Эриксон. Мы проанализируем основные стадии, через которые, как считал ученый, проходит каждый. И, наконец, подробно остановимся на тех концепциях, которые волновали Эриксона больше всего.

<<Оглавление>>

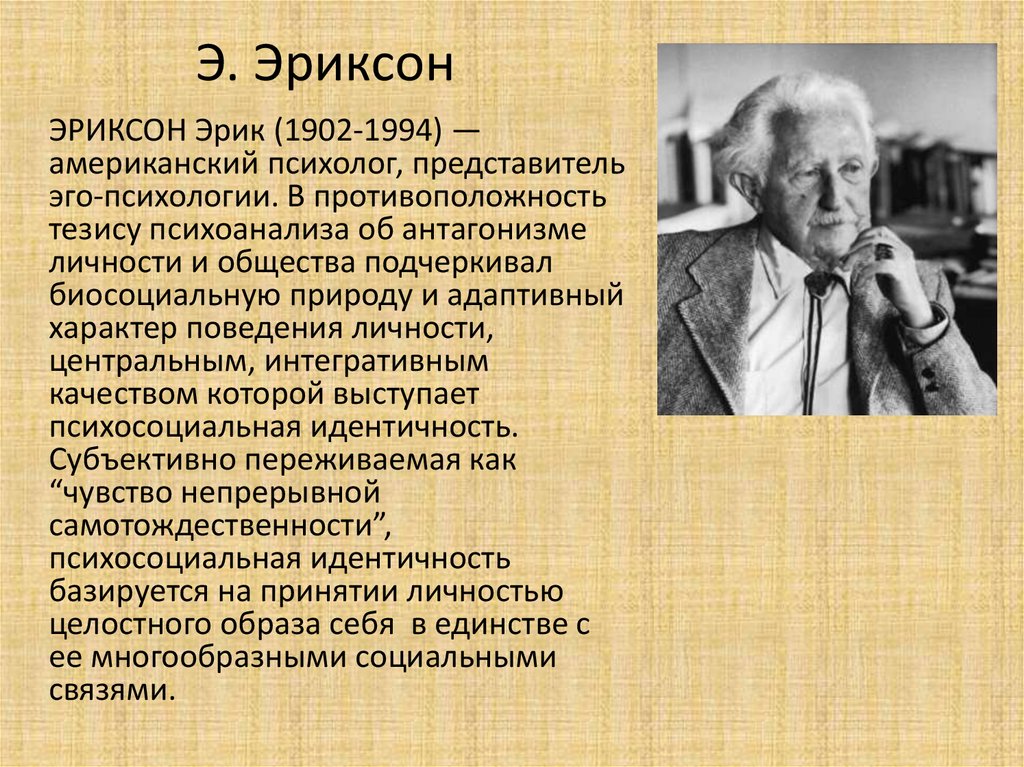

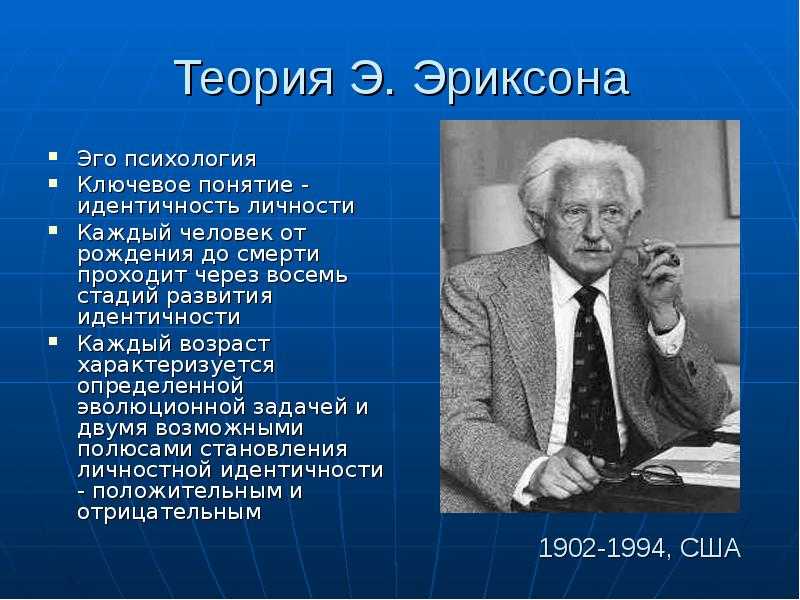

Эрик Хомбургер Эриксон – биографическая справка

Судьба исследователя складывалась необычным образом. Эриксон родился в г. Франкфурт-на-Майне в 1902 г. В 1928 году начал обучаться психоанализу. Он был сыном от внебрачной связи Карлы Абрахамсен – еврейки из богатой семьи – с мужчиной-датчанином. Мать Карлы умерла, когда той было пятнадцать. Большей информацией о его отце биографы не располагают. Поскольку Карла была замужем за евреем Вальдемаром Саломонсеном, ребенок получил фамилию Саломонсен. Потом мать Эриксона получила профессию медсестры, переехала в город Карлсруэ и вышла замуж повторно. Эрик Саломонсен стал Эриком Хомбургером, которого усыновил ее второй супруг, педиатр Теодор Хомбургер. В 1930 году Эриксон женится на Джоэн Серсон – танцовщице и художнице из Канады, и затем переезжает из Европы в Америку. Наконец, Эрик Хомбургер меняет фамилию на «Эриксон» — «усыновив самого себя», как он объяснял это шутя. А прежнюю фамилию Эриксон оставил как второе имя.

Поскольку Карла была замужем за евреем Вальдемаром Саломонсеном, ребенок получил фамилию Саломонсен. Потом мать Эриксона получила профессию медсестры, переехала в город Карлсруэ и вышла замуж повторно. Эрик Саломонсен стал Эриком Хомбургером, которого усыновил ее второй супруг, педиатр Теодор Хомбургер. В 1930 году Эриксон женится на Джоэн Серсон – танцовщице и художнице из Канады, и затем переезжает из Европы в Америку. Наконец, Эрик Хомбургер меняет фамилию на «Эриксон» — «усыновив самого себя», как он объяснял это шутя. А прежнюю фамилию Эриксон оставил как второе имя.

Возможно, именно из-за своей нелегкой судьбы Эриксона так волновал вопрос идентичности. В детстве ему не рассказывали об отце. В еврейских школах сверстники дразнили Эриксона за светлые волосы и голубые глаза («нордическую внешность»), а в светской школе – за иудаизм. Все больше он догадывался, что его отец имел нееврейские корни.

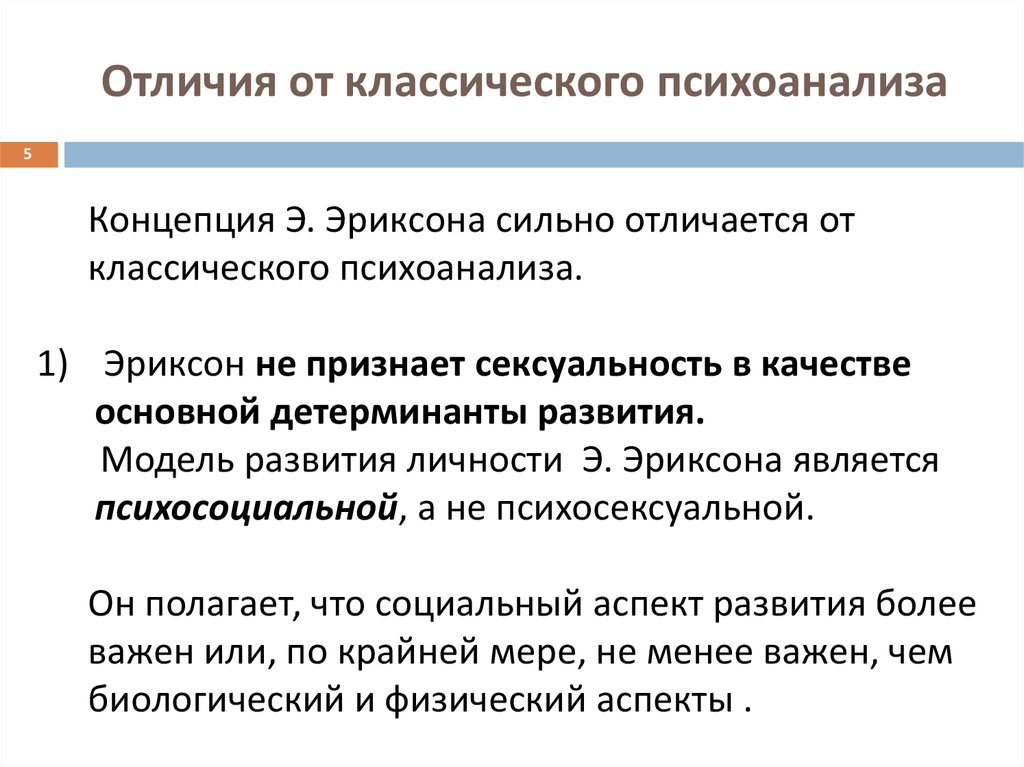

После переезда в Америку ученый продолжил свои исследования в Гарвардском университете, а затем – в Йельском. С 1960 по 1968 годы Эриксон работает профессором Гарварда. Эриксон был учеником Анны Фрейд. Но фрейдовской теории Эриксон решил противопоставить собственную. Человеческую жизнь ученый разделил не на 5, а на 8 ступеней. «Генитальную стадию» он переименовал в «Юность». Также Эриксон добавил еще три стадии, относящиеся к периоду взрослости. Он считал, что влияние развития личности на ее становление в обществе – это заслуга не подсознательных влечений, а работы Эго. Эрик Эриксон также является автором концепции «Эго-психологии». В ней Эго – это не служанка бессознательных побуждений. Эриксон был убежден, что именно человеческое Эго отвечает за организацию жизни, общение с людьми, личностный рост.

С 1960 по 1968 годы Эриксон работает профессором Гарварда. Эриксон был учеником Анны Фрейд. Но фрейдовской теории Эриксон решил противопоставить собственную. Человеческую жизнь ученый разделил не на 5, а на 8 ступеней. «Генитальную стадию» он переименовал в «Юность». Также Эриксон добавил еще три стадии, относящиеся к периоду взрослости. Он считал, что влияние развития личности на ее становление в обществе – это заслуга не подсознательных влечений, а работы Эго. Эрик Эриксон также является автором концепции «Эго-психологии». В ней Эго – это не служанка бессознательных побуждений. Эриксон был убежден, что именно человеческое Эго отвечает за организацию жизни, общение с людьми, личностный рост.

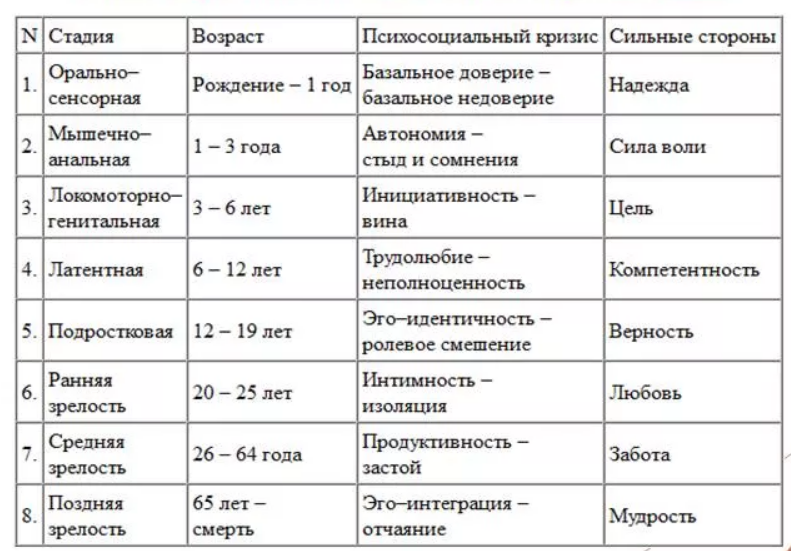

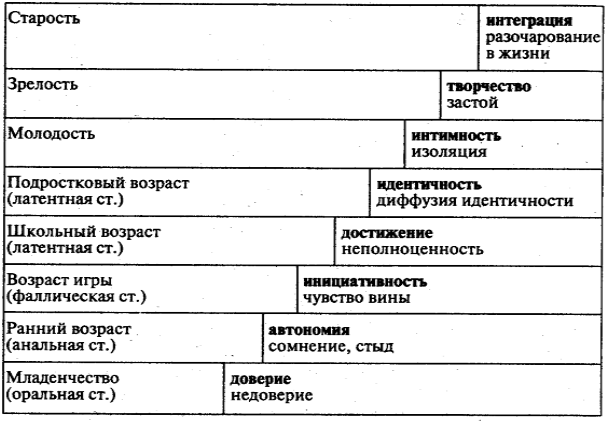

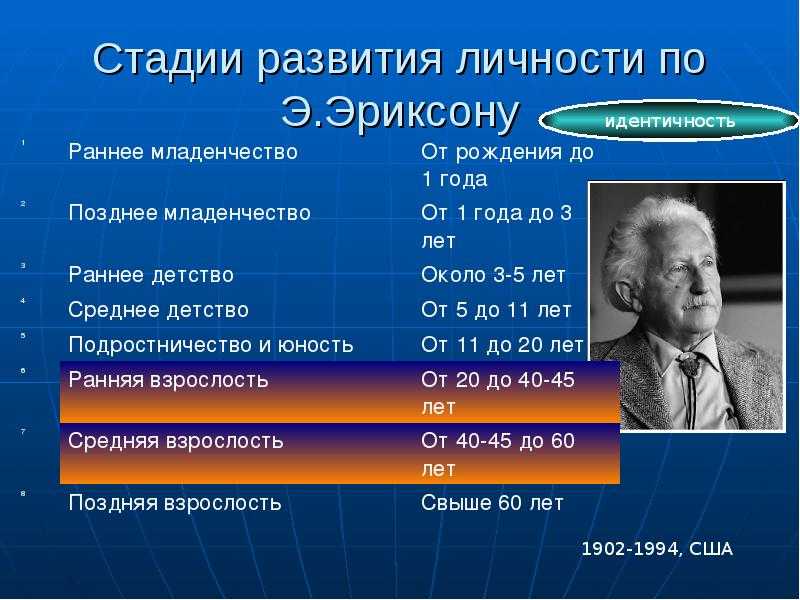

Стадии развития личности по Эриксону

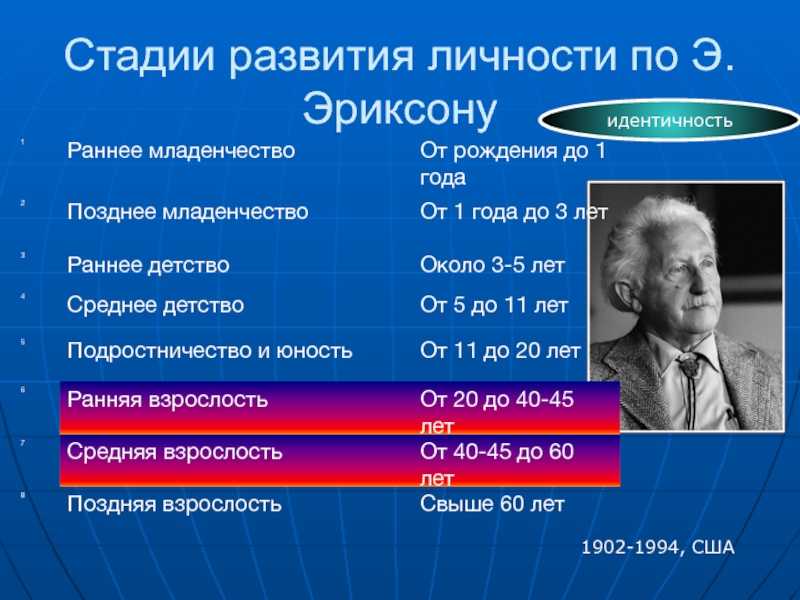

Развитие личности Эриксон разделил на восемь стадий, во время которых разворачивается процесс формирования Эго-идентичности.

- Первая стадия – младенчество – длится от рождения до 1 года. Базисный кризис заключается в формировании доверия или недоверия к внешнему миру.

Источником энергии здесь является надежда. Отчуждение провоцирует временную спутанность.

Источником энергии здесь является надежда. Отчуждение провоцирует временную спутанность. - Стадия раннего детства – от 1 года до 3 лет. Базисный кризис – противопоставление автономии личности сомнению и стыду. Источник энергии – воля, а отчуждение происходит из-за искаженного самоосознания.

- Стадия от 3 до 6 лет, или игровой возраст. Кризис заключается в противоборстве инициативы и ощущения виновности. Источник энергии на этом этапе – это умение формировать цели и задачи. Отчуждение происходит вследствие жесткой предопределенности социальной роли.

- От 6 до 12 лет ребенок находится на стадии школьного возраста, когда неуспешность противопоставляется компетентности. Потенциальным источником энергии для психики здесь является уверенность, а отчуждение провоцируется застоем деятельности.

- Далее следует стадия юности, которую Эриксон ранжировал от 12 лет до 21 года. Именно на ней происходит противоборство идентичности и смешения ролей. Кризис выражается вопросом: кто я есть? Подросток стремится и к независимости, и желает быть свободным от ответственности за свою жизнь.

Юность – это возраст, во время которого определяется будущее профессиональное развитие личности, впервые делаются попытки построить романтические взаимоотношения.

Юность – это возраст, во время которого определяется будущее профессиональное развитие личности, впервые делаются попытки построить романтические взаимоотношения. - От 21 года до 25 лет длится стадия ранней зрелости. Здесь интимным отношениям противопоставляется изоляция. Вопрос этого возраста – способен ли я строить доверительные отношения с другими?

- От 25 до 60 лет длится этап средней зрелости. На ней застой в действиях противопоставляется продуктивной жизни. Вопрос, которым выражается базисный конфликт этого возраста – что значит моя жизнь? Что я собираюсь с ней делать?

- Восьмая стадия называется стадией поздней зрелости. На ней происходит процесс, который теория развития личности Эриксона называет Эго-интеграцией. Вопрос этого периода – имела ли моя жизнь смысл?

Теория развития личности Эриксона и Эго-идентичность

Что обозначает термин, интересовавший Эриксона настолько, что он посвятил ему большую часть своих исследований? Строго говоря, идентичность – это тождественность личности самой себе. Эриксон стремился расширить это понятие. Идентичность, считал он – это и образ себя по отношению к окружающему миру, и способность человека качественно решать возникающие перед ним трудности, и показатель зрелости личности.

Эриксон стремился расширить это понятие. Идентичность, считал он – это и образ себя по отношению к окружающему миру, и способность человека качественно решать возникающие перед ним трудности, и показатель зрелости личности.

Переходы между стадиями развития личности являются кризисами. Но они не носят невротический характер, а лишь являются поворотными пунктами развития. Особое отношение Эриксона к подростковому возрасту прослеживается во многих его работах. На этом этапе, считал ученый, происходит наиболее глубокий психологический кризис. К нему приводят три мощные силы – физиологическое созревание, проблемы в общении со сверстниками, профессиональный выбор.

Периоду между подростковым возрастом и зрелостью Эриксон давал особое название – психический мораторий. Протекание этого кризиса во многом зависит от предыдущих стадий. Итогом юности становится либо зрелая личность, либо личность с «диффузной идентичностью». Если кризис юношеского возраста не был преодолен, то итогом становится патологическое развитие личности. Оно выражается в следующих признаках:

Оно выражается в следующих признаках:

- Усиленное, не покидающее чувство тревоги;

- Ощущение одиночества и опустошенности;

- Нежелание брать на себя ответственность; стремление как можно на более длительный срок отсрочить обретение статуса взрослой личности;

- Социальные страхи, а также неспособность эмоционального взаимодействия с лицами противоположного пола;

- Отрицание ценности всех социальных ролей, вплоть до мужских и женских.

Особое значение для эго-идентичности имеет и период взрослости. Если человек занимается любимым делом, сумел построить семью, это является хорошим симптомом. Если же он одинок, у него нет хорошей работы или приносящего удовольствия хобби – начинается застой. Личность испытывает эмоциональный и физиологический стресс.

Что такое интеграция Эго?

Чувство эго-интеграции – это ощущение целостности своего «Я». Изначально дети не обладают ощущением «Я». Для них окружающий мир и они сами – одно и то же. Известный психолог Жан Пиаже подчеркивал, что младенцы не имеют границ личности. Они начинают формироваться лишь к 2-3 годам.

Известный психолог Жан Пиаже подчеркивал, что младенцы не имеют границ личности. Они начинают формироваться лишь к 2-3 годам.

Самый высокий уровень развития личности – это такое состояние, когда мир для человека становится идеальным местом для удовлетворения его потребностей (как духовных, так и низшего порядка). Именно это состояние называется в психологии интеграцией. С эволюционной точки зрения оно означает самую высокую степень приспособленности.

Интегрированная личность – это буфер обмена между обществом и внутренним миром. Она способна избегать вредных факторов, усиливать полезные, и даже превращать зло во благо. Для высокой степени интеграции характерно профессиональное развитие личности на серьезном уровне.

По Эриксону, Эго-интеграция возникает как свойство позднего возраста. Но только при условии, если человек смог пережить в течение жизни многочисленные победы и поражения, был вдохновителем для других. Эго-интеграция пожилого человека – это взгляд на прошедшие годы и их положительная оценка: «Я доволен прожитой жизнью». Таких людей не страшит смерть. Ведь в своих потомках или творческих достижениях они сумели в определенном смысле обрести бессмертие.

Таких людей не страшит смерть. Ведь в своих потомках или творческих достижениях они сумели в определенном смысле обрести бессмертие.

По другую сторону баррикад находятся те, кто «растратил жизнь впустую». На прожитое время они смотрят с сожалением: оно представляется теперь чередой упущенных возможностей. На закате своего бытия они чувствуют, что начинать что-то уже слишком поздно. Теория развития личности Эриксона выделяет два вида умонастроения у таких людей. Во-первых, они сожалеют о том, что жизнь нельзя прожить еще раз. Во-вторых – отрицают собственные недостатки, проецируя их на окружающий мир. «Отчаяние означает, что осталось слишком мало времени для выбора другого пути к целостности; вот почему старики пытаются приукрасить свои воспоминания», пишет в своих работах Эриксон. Чувство тревоги и самосожаления в своих крайних случаях приводит в пожилом возрасте к психическим отклонениям. Это ипохондрия, паранойя, депрессия и слабоумие.

Фрейд и Эриксон: теоретические различия

Сам Эриксон настаивал на том, что его концепции являются не более, чем продолжением психоаналитической теории Фрейда. Но фактически он так далеко от нее отошел, что в современной науке теорию Эриксона рассматривают отдельно. В чем же разница между взглядами Фрейда и Эриксона на развитие личности, характер человека и его становление в процессе жизни?

Но фактически он так далеко от нее отошел, что в современной науке теорию Эриксона рассматривают отдельно. В чем же разница между взглядами Фрейда и Эриксона на развитие личности, характер человека и его становление в процессе жизни?

- Главную роль в развитии личности Фрейд уделял бессознательным влечениям, или Ид. Он был убежден, что именно конфликт бессознательного и социальных ограничений является причиной всех болезней и неврозов. Эриксон же настаивал на доминирующей роли Эго, за счет чего теория Эриксона и была названа «Эго-психологией». Фрейд полагал, что Эго – это компонент, который, как между молотом и наковальней, пытается свести ограничения социума и влечения Ид. Эриксон же был уверен, что Эго является отдельно функционирующей системой, которая работает с внешним миром посредством восприятия, мышления, памяти и внимания.

- Отличаются взгляды Фрейда и Эриксона на родительскую роль в формировании характера. На развитие личности оказывают влияние в большей степени те условия, в которых родился и живет человек, историческая эпоха.

К такому выводу Эриксон пришел, наблюдая за развитием детей в различных культурах. Ученый был уверен, что Эго неизбежно развивается и меняется под действием внешних условий.

К такому выводу Эриксон пришел, наблюдая за развитием детей в различных культурах. Ученый был уверен, что Эго неизбежно развивается и меняется под действием внешних условий.

Теория развития личности Эриксона отличается от концепции Фрейда в понимании психосексуальных конфликтов. Фрейд акцентировал внимание на том, какое влияние оказывает бессознательное на человеческую жизнь. Он также был уверен, что причиной конфликтов взрослого человека являются неразрешенные травмы детства. Эриксон, напротив, делал главный упор на понимание взрослого человека как личность, умеющую справляться с трудностями. Его теория центрирована на понятии Эго со всеми его достоинствами, раскрывающимися в процессе жизни.

Вывод

Насколько бы ни противопоставлялась теория развития личности Эриксона психоанализу Фрейда, они имеют и общее. В обеих теориях этапы развития человека предопределены. Также неизменным является порядок их прохождения. Эриксон был убежден, что конфликты предыдущих стадий могут иметь место и на последующих этапах. Восемь задач, которые выделил в своей теории Эриксон, решаются на протяжении всей жизни. Если же с каким-либо кризисом человек не сумел справиться своевременно, у него есть шанс сделать это позднее – но уже с большими усилиями. Ведь каждый период жизни «подбрасывает» все новые сложности. Кризис по Эриксону – это не катастрофа, а всего лишь поворотный пункт. Он может как дезадаптировать личность, так и быть источником силы.

Восемь задач, которые выделил в своей теории Эриксон, решаются на протяжении всей жизни. Если же с каким-либо кризисом человек не сумел справиться своевременно, у него есть шанс сделать это позднее – но уже с большими усилиями. Ведь каждый период жизни «подбрасывает» все новые сложности. Кризис по Эриксону – это не катастрофа, а всего лишь поворотный пункт. Он может как дезадаптировать личность, так и быть источником силы.

Тематика: Личностный рост

Теория развития Эрика Эриксона: наблюдения учителя

Эрик Эриксон был психологом, большую часть своей работы проделавшим в постфрейдистскую эпоху, с 1930-х по 1950-е годы. Он был учеником Фрейда и находился под сильным влиянием его теории развития личности. Однако, в отличие от своего предшественника, Эриксон придавал большое значение социальной среде в психологическом развитии человека.

Таким образом, его теорию обычно называют психосоциальной теорией развития личности. Теория Эриксона утверждает, что каждый человек проходит в жизни несколько отчетливых и качественно различных стадий, от рождения до смерти. Согласно ему, стадии универсальны, и возраст, в котором говорят, что человек перешел от одной стадии к другой, также довольно универсален. Однако следует иметь в виду, что Эриксон мало что знал о культурах и обществах, отличных от его собственной, и, таким образом, универсальность его теории может и должна быть поставлена под сомнение.

Согласно ему, стадии универсальны, и возраст, в котором говорят, что человек перешел от одной стадии к другой, также довольно универсален. Однако следует иметь в виду, что Эриксон мало что знал о культурах и обществах, отличных от его собственной, и, таким образом, универсальность его теории может и должна быть поставлена под сомнение.

Ключевая идея теории Эриксона состоит в том, что на каждой стадии индивидуум сталкивается с конфликтом, который может или не может быть успешно разрешен на этой стадии. Например, первый этап он назвал «Доверие против недоверия». Если качество ухода хорошее в младенчестве, ребенок учится доверять миру, чтобы удовлетворить свои потребности. В противном случае доверие остается нерешенной проблемой на последующих этапах развития.

По словам Эриксона, несмотря на то, что на каждом этапе преобладает проблема, этапы не являются водонепроницаемыми. Проблемы одного этапа накладываются на вопросы другого; то, как человек решал более ранние проблемы, определяет, как он будет решать последующие проблемы. Самое главное, существует связь между нынешними моделями мышления и чувств и ранее нерешенными или решенными проблемами развития. Но Эриксон также сказал, что блоки развития на любой стадии могут быть устранены в любой момент.

Самое главное, существует связь между нынешними моделями мышления и чувств и ранее нерешенными или решенными проблемами развития. Но Эриксон также сказал, что блоки развития на любой стадии могут быть устранены в любой момент.

Сейчас я представлю краткий обзор тех частей теории эриксоновских стадий развития, которые имеют отношение к школьному обучению, и что каждая из них означает для меня как учителя.

Стадия I: 0–2 года.

Доверие против недоверияДоверие возникает из последовательного удовлетворения потребностей. Младенец, который может доверять матери или отцу в удовлетворении своих потребностей, с этой стадии приобретет базовое чувство доверия к миру (в удовлетворении своих потребностей). Чувство доверия помогает принять ограничения и границы.

Стадия II: 2–4 года.

Автономия против стыда Ребенок этого возраста начинает исследовать мир по своему желанию. Это возраст, широко известный как «ужасные двойки». Очень маленький ребенок учится, чувствуя всеми органами чувств, и выражение автономии в этом процессе кажется очень важным для роста ребенка. Если эта автономия нарушена, могут возникнуть три последствия:

Если эта автономия нарушена, могут возникнуть три последствия:

- Развивается чувство стыда.

- Это препятствует здоровому принятию ограничений.

- Ребенок чувствует себя опустошенным из-за небольших кризисов.

Я лично никогда не мог понять, почему ребенку запрещают прикасаться к различным предметам дома, а затем отправляют в школу Монтессори играть в «сенсорные» игры!

В этом возрасте начинают проявляться чувства. Важно не осуждать чувства ребенка, такие как гнев или ревность, а помочь ребенку быть чутким к своим поведенческим проявлениям в конкретной ситуации.

Стадия III: 4–6 лет.

Инициатива vs ВинаРебенок на этом этапе начинает принимать решения и осуществлять их, в основном, через игровую деятельность. Воображение является ключевым двигателем. Чувство цели развивается, когда она может представить что-то в своем воображении и следовать этому. Такую инициативу необходимо поощрять.

Некоторые черты программы детского сада напрашиваются сами собой из этих представлений.

- Ребенку должно быть предоставлено пространство для выражения воображения, например, игра с различными природными, простыми материалами и ролевые игры. Готовые игрушки часто препятствуют этому выражению, так как с большинством из них можно сделать очень мало воображения. Например, спичечный коробок может стать автомобилем или самолетом, но готовая машина не может стать ничем иным, кроме того, чем она является. Им можно только манипулировать.

- Можно представить рассказы и песни, стимулирующие воображение.

- Действия в реальной жизни, такие как подача еды, нарезка овощей или приготовление чапати, подготавливают детей к участию в жизни общества вокруг них. Дети этого возраста способны вносить продуктивный вклад в окружающую среду, в которой они живут. Я бы даже сказал, что это жизненно необходимо, и что они считают свой вклад «реальным», а не просто «притворным». Это обычно наблюдается в более бедных семьях, где дети этого возраста берут на себя ответственность за младших братьев и сестер и некоторые домашние обязанности.

- Следует поощрять деятельность, направленную на ребенка, когда ребенок выбирает себе занятие и повторяет его столько раз, сколько захочет. Это опять-таки возможность для ребенка проявить инициативу и взять на себя ответственность. Высмеивание, высмеивание детского воображения, скрытое или открытое ожидание могут подавлять естественное чувство инициативы. Можно также исказить инициативу ребенка, связав ее с вознаграждением и производительностью. В этом возрасте к лжи следует относиться деликатно, так как выдумывание историй может не совпадать с ложью. Препятствование инициативе путем вызывания чувства вины или стыда может привести к тому, что ребенок станет подавленным или будет делать что-то исподтишка.

Стадия IV: 6–12 лет.

Трудолюбие против неполноценностиЭто годы, когда ребенок может начать усердно заниматься в учебе и набираться компетенций в различных сферах деятельности.

Это также время, когда ребенка хвалят за «делание», за достижения. Я хотел бы задать вопрос: что мы сообщаем ребенку о его «бытии»? Взрослые подтверждают компетентность, и это становится сильной мотивацией для ребенка заниматься деятельностью. Хотя это может быть сильным поощрением для ребенка, это также заставляет его ценить себя только за свои достижения и может способствовать чувству сравнения и неполноценности. Что тогда происходит со всеми теми его частями, которые не видны миру как «достижения»? Кажется, это очень чувствительный баланс. Также кажется уместным не подтверждать только определенные виды способностей, поскольку это может ограничить области исследования теми, которые одобрены.

Я хотел бы задать вопрос: что мы сообщаем ребенку о его «бытии»? Взрослые подтверждают компетентность, и это становится сильной мотивацией для ребенка заниматься деятельностью. Хотя это может быть сильным поощрением для ребенка, это также заставляет его ценить себя только за свои достижения и может способствовать чувству сравнения и неполноценности. Что тогда происходит со всеми теми его частями, которые не видны миру как «достижения»? Кажется, это очень чувствительный баланс. Также кажется уместным не подтверждать только определенные виды способностей, поскольку это может ограничить области исследования теми, которые одобрены.

В то же время жизненно важно помочь ребенку почувствовать, что он может выполнять задание и делать его хорошо. Иногда в этой возрастной группе учителя склонны оправдывать отсутствие навыков, незавершенность или неточность в работе ребенка тем, что ребенок мал и у него достаточно времени для обучения. Это может быть контрпродуктивным для развития чувства компетентности. Небольшие цели обучения могут быть установлены в различных областях. Кажется, есть явные основания для твердого и последовательного требования, чтобы ребенок действительно достиг цели и продемонстрировал доказательство обучения, а не только вовлеченности. Эта фаза напрямую связана с продуктивностью в дальнейшей жизни. Таким образом, младшая и средняя школа — это время, когда ребенок проверяет свои многочисленные таланты и формирует трудовую этику.

Небольшие цели обучения могут быть установлены в различных областях. Кажется, есть явные основания для твердого и последовательного требования, чтобы ребенок действительно достиг цели и продемонстрировал доказательство обучения, а не только вовлеченности. Эта фаза напрямую связана с продуктивностью в дальнейшей жизни. Таким образом, младшая и средняя школа — это время, когда ребенок проверяет свои многочисленные таланты и формирует трудовую этику.

В более поздней части этой фазы начинается переопределение отношений ребенка с миром. Таким образом, учебная программа должна включать в себя различные виды входных данных, чтобы удовлетворить это. Упражнения по наблюдению, территориальные исследования, понимание потока ресурсов и материалов, изучение образа жизни посредством аудита ресурсов — вот некоторые из мероприятий, которые были опробованы в нашей школе и оказались очень полезными в этом отношении.

Стадия V: 12–19 лет.

Идентичность и путаница ролей На этом этапе возникают следующие вопросы: «Кто я?», «Каковы мои ценности?», «Какова моя личность?» Идентичность определяется как способность осуществлять выбор. Это последний этап, относящийся к школьному образованию.

Это последний этап, относящийся к школьному образованию.

На этом этапе уместно проявить инициативу и показать доказательства обучения. Существует книга доктора Мориса Джеймса « Walkabout Papers », в которой очень подробно рассказывается об этом процессе студенческой инициативы. В нем описывается, как студент ставит перед собой задачу в определенных областях, планирует и выполняет проект в каждой из них. Учителя и консультанты в сообществе могут выступать в качестве фасилитаторов в этом процессе, но учащийся работает самостоятельно. В конце этого процесса может быть представлена сообществу проделанная работа в качестве реального доказательства усилий и достижений.

Для Эриксона это также этап, на котором необходимо выбрать ценности, понять убеждения и исследовать «я». Если ценности навязываются, а не выбираются самим ребенком, они не усваиваются, и в дальнейшей жизни отсутствует смысл. Как выбираются эти значения? Эриксон говорит, что подростки часто находятся под влиянием образцов для подражания и склонны подражать своим ценностям и придерживаться их. Индивидуация без бунта важна для здорового самоощущения.

Индивидуация без бунта важна для здорового самоощущения.

Как мы реагируем на особенности этой стадии развития? Первостепенное значение имеет потребность в открытых и теплых отношениях между взрослым и подростком, которые сохранят каналы связи открытыми. Например, поскольку очевидно, что на молодого человека влияют ролевые модели, продвигаемые средствами массовой информации или обществом в целом, важно, чтобы мы помогли ему понять, что любое подражание ограничено и калечит творчество. Это также этап, когда мы можем исследовать вопросы ответственности перед обществом и миром в целом.

Осознание таких психологических открытий, несомненно, расширяет кругозор учителя. Это заставляет нас задуматься о том, что уместно на каждом этапе, в наших подходах к преподаванию и обучению, и, таким образом, может помочь обогатить учебные цели школы. Тем не менее необходимо подчеркивать ограниченность теории, любой теории. Любая теория — это всего лишь основа, которая не может заменить, а только помогает учителю наблюдать за учениками и реагировать на них.

Я хотел бы отметить вклад г-жи Аниты из Паривартхана, чья лекция об Эрике Эриксоне дала мне многие из представленных фактов.

Теория психосоциального развития (8 стадий Эриксона) Объяснение (2023)

Теория психосоциального развития была изобретена известным американским психологом Эриком Эриксоном и включает восемь стадий развития личности.

На каждом этапе человек сталкивается с определенным конфликтом и в результате развивает то или иное качество или навык.

Согласно Эриксону, все люди в своем развитии проходят через восемь кризисов или конфликтов. Психосоциальная адаптация, достигнутая человеком на каждом этапе развития, может изменить его характер в более позднем возрасте, иногда радикально.

Например, дети, лишенные любви и тепла в детстве, могут стать нормальными взрослыми, если на более поздних этапах им будет уделено дополнительное внимание.

Однако важную роль в развитии конкретной личности играет характер психосоциальной адаптации к конфликтам.

Разрешение этих конфликтов является кумулятивным, и то, как человек приспосабливается к жизни на каждом этапе развития, влияет на то, как он справляется со следующим конфликтом.

Теория психосоциального развития Эриксона – Определение

Теория психосоциального развития Эрика Эриксона представляет собой структуру, которая объясняет, как люди развиваются и растут на протяжении всей своей жизни.

Согласно Эриксону, человеческое развитие представляет собой непрерывный поэтапный процесс, каждый из которых характеризуется определенным психосоциальным кризисом или проблемой (Orenstein & Lewis, 2021).

В книге Детство и общество Эриксон (1963) разделил жизнь человека на восемь отдельных стадий психосоциального развития «эго». Эти стадии являются результатом эпигенетически развернутого плана личности, который передается генетически.

Согласно Муру и Розенталю (2007),

«Эриксон постулирует, что психологическое развитие проходит через ряд стадий на протяжении всей жизни, каждая стадия характеризуется серьезным кризисом или конфликтом, который необходимо преодолеть и разрешить» (стр.

33).

Эпигенетическая концепция развития основана на представлении о том, что каждая стадия жизненного цикла приходится на определенное время («критический период») и что полноценная личность формируется только путем последовательного прохождения всех стадий в своем развитии.

Кроме того, каждый психосоциальный этап сопровождается кризисом – переломным моментом в жизни личности, который возникает в связи с достижением определенного уровня психологической зрелости и социальными требованиями, предъявляемыми к личности на данном этапе (Эриксон, 1963).

Итак, говоря простыми словами, теория психосоциального развития Эриксона представляет собой основу для понимания того, как люди растут и развиваются на протяжении всей своей жизни, каждая стадия которой характеризуется определенной психосоциальной проблемой или кризисом.

Он подчеркивает важность успешного разрешения этих конфликтов, чтобы перейти к следующему этапу и в конечном итоге достичь полноценной личности.

Этапы теории психосоциального развития Эриксона

Теория психосоциального развития Эрика Эриксона выделяет восемь стадий, через которые проходят люди от рождения до старости.

Каждый этап представляет собой уникальную психологическую проблему или кризис, который необходимо разрешить для достижения здорового развития (Эриксон, 19 лет).63).

1. Доверие или недоверие

Возрастной диапазон: Младенчество, 0–1 год

Основная проблема: Развитие доверия к лицам, осуществляющим уход

Основной вопрос: «Могу ли я доверять окружающим меня людям?»

На этом этапе младенцы учатся доверять или не доверять своим опекунам на основе постоянства и надежности их ухода.

Чуткий уход, позитивное подкрепление, безопасная среда, позитивный опыт и поддерживающие родители могут помочь ребенку добиться успеха на этапе развития доверия и недоверия (Эриксон, 19 лет). 63).

63).

Успешное развитие доверия в младенчестве может иметь более позитивные перспективы во взрослой жизни, может помочь развить самооценку и построить здоровые отношения.

Без надлежащего поощрения и развития ребенок может стать очень недоверчивым из-за нестабильного ухода, небрежности, плохого обращения, проблем с разлукой или даже чрезмерной защиты (Erikson, 1963).

Неспособность развить доверие в младенчестве может иметь серьезные последствия для психологического и эмоционального развития ребенка, приводя к таким проблемам, как тревога, депрессия и даже агрессия.

Прочтите наше полное руководство: Стадия доверия и недоверия Эриксона (с 10 примерами)

2. Автономия или стыд и сомнение и открытие

Основной вопрос: «Могу ли я делать что-то сам или я полагаюсь на помощь других?»

Когда малыши вступают в эту стадию, они начинают стремиться к большей самостоятельности и познавать окружающий мир.

Поощрение, поддержка и свобода выбора со стороны родителей являются решающими факторами, помогающими детям успешно пройти этап автономии, а не стыда и сомнений (Lewis & Abell, 2017).

Успешное развитие самостоятельности у детей помогает им повысить уверенность в себе, обрести независимость и улучшить отношения с другими людьми в раннем возрасте и во взрослой жизни (Slee et al., 2012).

Ребенок может стать менее самостоятельным, у него может развиться чувство стыда и сомнений, если ему не разрешают принимать решения самостоятельно, если его родители чрезмерно контролируют его, он переживает стрессовые ситуации или даже испытывает недостаток поддержки (Эриксон, 19 лет).63).

Неспособность развивать автономию может привести к неуверенности ребенка в себе и плохим социальным навыкам или даже создать негативное представление о себе.

Прочтите наше полное руководство: Автономия Эриксона против стадии стыда и сомнения (с 10 примерами)

3. Инициатива против вины

Основной вопрос: «Хорош я или плох?»

На этом этапе у детей начинает развиваться целеустремленность и инициатива. Они начинают использовать свое чувство власти и контроля, беря на себя ответственность во время игр и других социальных взаимодействий

Благоприятная среда, поощрение независимости и поддержка творчества — все это критические факторы для ребенка, чтобы преуспеть в инициативе по сравнению с ребенком. стадия вины (Эриксон, 1963).

стадия вины (Эриксон, 1963).

Когда дети развивают инициативу, они могут повысить свою самооценку, улучшить навыки решения проблем, стать более независимыми, улучшить успеваемость и даже улучшить физическое здоровье.

Критика и наказание, отсутствие возможностей и поощрения, чрезмерная забота родителей, страх неудачи и травмы являются одними из факторов, которые могут привести к тому, что дети потерпят неудачу на стадии «инициатива против вины» (Erikson, 1963).

Когда родители не развивают инициативу у ребенка, последствия могут варьироваться от негативных до серьезных. К ним относятся отсутствие уверенности в себе и независимости, плохая успеваемость, тревога и депрессия.

Прочтите наше полное руководство: Инициатива Эриксона vs Стадия вины (с 10 примерами)

4. Трудолюбие или неполноценность

Возрастной диапазон: Начальная школа, 6–12 лет

Основная задача: Развитие трудолюбия

Основной вопрос: «Как я могу быть хорошим?»

На этом этапе у детей развивается чувство компетентности и мастерства в академических и социальных навыках.

Поддерживающая среда, поощрение творчества, признание усилий и свобода изучения интересов — все это критически важные факторы для ребенка, чтобы добиться успеха на этапе «промышленность против неполноценности» (Эриксон, 19 лет).63).

Воспитывая у детей трудолюбие и амбиции, взрослые могут дать детям инструменты для обретения уверенности и стойкости. Обладая этими навыками, дети будут лучше подготовлены к решению любых задач, прокладывая себе путь к успеху.

Отсутствие благоприятной среды, плохая успеваемость, запугивание и ограниченное знакомство с новыми видами деятельности могут быть факторами, способствующими тому, что дети не преуспевают в отрасли, а не на стадии неполноценности (Erikson, 1963).

Неспособность установить способности и настрой, необходимые для успеха в отрасли, по сравнению со стадией неполноценности может привести к тому, что ребенок испытает серьезные проблемы, включая снижение уверенности в себе, социальные проблемы и трудности в учебе.

Прочтите наше полное руководство: Трудолюбие Эриксона и стадия неполноценности (с 10 примерами)

5. Идентичность и путаница ролей личности

Основной вопрос: «Кто я?»

На этом этапе подростки формируют свою идентичность и самоощущение, исследуя и «примеривая» различные роли идентичности.

Позитивные образцы для подражания, поощрение быть независимым, безопасным и поддерживающим окружением, открытое общение и свобода самовыражения — важные факторы, которые могут помочь детям добиться успеха на этапе идентичности и смешения ролей (Эриксон, 19 лет).63).

Успешное развитие идентичности на этапе идентичности и смешения ролей может помочь повысить самооценку, укрепить межличностные отношения, улучшить физическое здоровье, повысить творческий потенциал и даже улучшить успеваемость.

Отсутствие поддержки, негативные образцы для подражания, травмы, социальное давление или проблемы с психическим здоровьем могут способствовать невозможности успешного перехода во взрослую жизнь (Erikson, 1963).

Без развития сильного чувства идентичности человек может потерять направление и цель в жизни, столкнуться с трудностями в установлении значимых связей с другими людьми или просто быть не в состоянии выбрать правильный карьерный путь.

Прочтите наше полное руководство: Идентичность Эриксона и смешение ролей (с 10 примерами) отношения

Основной вопрос: «Буду ли я любим, или я буду один?»

На этом этапе люди стремятся установить значимые связи и близость с другими. Это могут быть и романтические отношения, и дружба, и профессиональное партнерство.

На этапе близости или изоляции очень важно развивать отношения поддержки и обладать такими качествами, как эмоциональный интеллект, эмпатия, готовность идти на компромисс и доверие к успеху кого-то (Эриксон, 1963).

Установление значимых связей имеет множество положительных последствий для эмоционального и физического благополучия, личностного роста и общей удовлетворенности жизнью. Близость прокладывает путь к насыщенной жизни.

Близость прокладывает путь к насыщенной жизни.

Отсутствие доверия, трудности в общении, социальная изоляция, травмы и некоторые другие личные проблемы могут препятствовать развитию близости в отношениях (Эриксон, 19 лет).63).

Если пренебречь стадией близости или изоляции, это может привести к одиночеству и проблемам в построении значимых отношений. Кроме того, это может привести к страху быть отвергнутым и пагубно повлиять на физическое здоровье.

Прочтите наше полное руководство: Близость и изоляция Эриксона (с 10 примерами)

7. Генеративность против стагнации сообщество

Основной вопрос: «Как я могу помочь миру?»

На этом этапе жизни люди стремятся отдать долг своему сообществу и оставить неизгладимое впечатление на будущие поколения.

Позитивные отношения, эмоциональная стабильность, чувство выполненного долга, самоанализ и финансовая безопасность — вот несколько факторов, которые могут способствовать успеху человека на стадии генеративности и стагнации (Erikson, 1963).

Успех развития генеративности может иметь положительные последствия как для отдельного человека, так и для общества в целом — от создания удовлетворения в жизни и улучшения здоровья до улучшения мира.

Эгоцентризм людей, отсутствие личностного роста и значимых отношений, страх неудачи и даже нехватка ресурсов существенно влияют на их способность развивать генеративность, что приводит к застою (Erikson, 1963).

Неспособность развить генеративность в середине взрослой жизни может привести к ощущению застоя и неудовлетворенности жизнью. Такие люди могут испытывать чувство бесцельности и чувствовать себя оторванными от окружающего мира.

Прочитайте наше полное руководство: Генерация Эриксона против стагнации (с 10 примерами)

8. Целостность против отчаяния 0087 Основной вопрос:

«Жил ли я значимой жизнью?»На этом этапе люди размышляют о своем жизненном выборе и должны смириться с целью всего этого.

Здоровые отношения, осмысленная работа, прощение, вклад в общество и позитивный настрой — все это может помочь людям добиться успеха на этапе честности и отчаяния (Эриксон, 19 лет). 63).

63).

Успех развития целостности имеет несколько положительных последствий для людей, таких как чувство выполненного долга, повышение самосознания, улучшение психического здоровья, большее чувство цели и улучшение отношений.

Отсутствие значимых отношений и достижений, болезнь или инвалидность, изоляция, проблемы с психическим здоровьем и трудности с самосознанием — все это может способствовать неудаче человека на стадии честности и отчаяния (Erikson, 1963).

Последствия неспособности развить целостность на более поздних этапах жизни могут привести к чувству отчаяния, сожаления и неудовлетворенности, что может привести к ощущению безнадежности и негативному взгляду на жизнь.

Прочитайте наше полное руководство: Честность Эриксона против отчаяния (с 10 примерами)

Критика теории психосоциального развития

Хотя теория психосоциального развития Эриксона оказала большое влияние на психологию, она также получила свою долю критики, связанной с отсутствием эмпирических доказательств и теоретической строгости.

- Субъективность: Одним из основных критических замечаний по поводу теории Эриксона является то, что она основана на его собственном опыте и наблюдениях, которые могут не относиться ко всем людям.

- Западный уклон: Теория Эриксона подчеркивает важность развития индивидуальной идентичности в западных культурах. Однако это может быть менее актуально в коллективистских культурах, где идентичность более тесно связана с группой.

- Жесткость стадий: Другая критика заключается в том, что стадии в теории Эриксона слишком ригидны и требуют учета индивидуальных различий или вариаций в развитии. Хотя Эриксон предложил определенные возрастные диапазоны для каждой стадии, люди могут проходить стадии с разной скоростью или проходить их в разном порядке.

- Отсутствие ясности: Необходимо больше ясности в отношении того, какая форма опыта необходима для преодоления трудностей и успешного продолжения развития.

Психосоциальная и психоаналитическая теория

Психосоциальная теория вдохновлена психоаналитической теорией Фрейда. Однако подход Эриксона приобретает более рациональную и позитивную структуру.

В то время как Фрейд сосредотачивается на подсознании и сексуальном желании, Эриксон фокусируется на нашей социальной жизни. Его цель — исследовать, как люди развивают продуктивное самоощущение, а не чрезмерно сосредотачиваются на своих внутренних демонах.

Вот краткое изложение различий между двумя теориями:

| Психосоциальная теория | Психоаналитическая теория | |||

| Эрик Эриксон | Зигмунд Фрейд | |||

| Фокус | Стадии развития и жизненные переходы | Бессознательные конфликты и переживания раннего детства | ||

| Развитие | Подчеркивает пожизненный характер развития | Подчеркивает опыт раннего детства и его влияние | ||

| Личность | Учитывает как сознательные, так и бессознательные аспекты1 904 все аспекты себя | |||

| Стадии | Рассматривает восемь стадий развития | Сосредоточен на пяти психосексуальных стадиях развития 9 | Акцентирует внимание на разрешении бессознательных конфликтов | Подчеркивает внутренние конфликты и опыт |

| Терапия | Акцент на решение проблем и личностный рост | Акцент на исследование бессознательного |

Истоки теории психосоциального развития

Теория Эрика Эриксона y сосредоточена вокруг роста самосознания 088 исследовал их в своей влиятельной книге 1968 года Identity: Молодость и кризис . Вероятно, личный опыт сыграл значительную роль при формулировании теории психосоциального развития.

Вероятно, личный опыт сыграл значительную роль при формулировании теории психосоциального развития.

Эрик Эриксон (Хомбергер), родившийся от неизвестного отца-датчанина и матери-еврейки, в юности подвергался насмешкам со стороны сверстников из-за сопоставления его нордической внешности с еврейским воспитанием (Carley, 2015).

Блуждая в поисках цели, Эрик преследовал мечту стать художником. Но начало Второй мировой войны заставило Эриксона и его жену несколько раз переезжать, пока в конечном итоге они не обосновались в Бостоне.

Во время своих путешествий он изменил свое имя, чтобы отразить постоянную трансформацию личности, которую он переживал сам — идея, которая повсеместно встречается во всех его теориях личностного развития.

У Эриксона было много помощников по антропологии, таких как Рут Бенедикт, Грегори Бейтсон и Маргарет Мид. И все же никто не повлиял на него так сильно, как Зигмунд Фрейд своими идеями и теориями.

Вдохновленный работами Фрейда, Эриксон расширил теории последнего и создал собственный уникальный набор (Carley, 2015).

В то время как Зигмунд Фрейд предложил пять стадий человеческого развития, кульминацией которых является подростковый возраст, Эрик Эриксон сформулировал восемь основных фаз.

Фрейд считал, что детство человека является фундаментальным краеугольным камнем его личности, а Эриксон утверждал, что личностное развитие продолжает прогрессировать и развиваться на протяжении всей жизни. Этот рост можно увидеть даже в позднем взрослом возрасте.

Перед своей первой публикацией Детство и общество Эриксон погрузился в жизнь индейских племен (Carley, 2015).

Там он обнаружил квесты мечты — охоту на мальчиков, достигших совершеннолетия, — и увидел, как их традиционная идентичность растворяется современными белыми практиками. Эти наблюдения также повлияли на взгляд Эриксона на теорию психосоциального развития.

Он чувствовал, что кризис идентичности и диссонанс, с которыми сталкивались индейские мальчики, можно найти у молодых людей из всех обществ — понятие, которое сегодня высоко ценится.

Родственная теория: Биопсихосоциальная теория

Заключение

Согласно теории развития личности Эрика Эриксона, развитие личности продолжается на протяжении всей жизни, где один этап сменяется другим в случае успешного разрешения внутренних противоречий.

Восемь стадий психосоциального развития включают в себя формирование личности, способность формировать близкие отношения, продуктивность и целостность эго. Они также дают понимание того, как жизненный опыт может повлиять на развитие.

Эрик Эриксон был последователем Фрейда. Он расширил психоаналитическую теорию и вышел за ее пределы, потому что стал рассматривать развитие ребенка в более широкой системе социальных отношений.

Сегодня восемь стадий теории психосоциального развития Эриксона представляют собой важный вклад в область психологии, оказавшую широкое влияние.

Однако он также вызвал много критики из-за отсутствия эмпирических данных и теоретической строгости.

Ссылки

Карли, С. Г. (2015). Эрик Эриксон: постфрейдистская теория . Создать пространство.

Г. (2015). Эрик Эриксон: постфрейдистская теория . Создать пространство.

Эриксон, Э. Х. (1963). Детство и общество . Винтажный цифровой.

Эриксон, Э. Х. (1968). Идентичность: Молодость и кризис . В.В. Norton & Co.

Мур, С., и Розенталь, Д. (2007). Сексуальность в подростковом возрасте: современные тенденции . Рутледж.

Оренштейн, Г. А., и Льюис, Л. (2021). Эриксоновские стадии психосоциального развития . пабмед; Издательство StatPearls. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK556096/

Виктория Сус (Массачусетс)

+ посты

Виктория Сус — академический писатель, специализирующийся в основном на экономике и бизнесе из Украины. Она имеет степень магистра международного бизнеса Львовского национального университета и имеет более чем 6-летний опыт написания текстов для различных клиентов. Виктория увлечена исследованием последних тенденций в экономике и бизнесе.

Социальное неодобрение открывает глаза ребенка внутрь, он чувствует возможность наказания, формируется чувство стыда. В конце стадии должно быть равновесие «автономии» и «стыда». Это соотношение будет положительно благоприятным для развития ребенка, если родители не будут подавлять желания ребенка, не будут бить за провинности.

Социальное неодобрение открывает глаза ребенка внутрь, он чувствует возможность наказания, формируется чувство стыда. В конце стадии должно быть равновесие «автономии» и «стыда». Это соотношение будет положительно благоприятным для развития ребенка, если родители не будут подавлять желания ребенка, не будут бить за провинности. Если ребенок успешно овладевает знаниями, новыми навыками, он верит в свои силы, уверен, спокоен, но неудачи в школе приводят к появлению, а порой и к закреплению, чувства своей неполноценности, неверия в свои силы, отчаяния, потери интереса к учебе. При неполноценности ребенок как бы снова возвращается в семью, она для него убежище, если родители с пониманием стараются помочь ребенку преодолеть трудности в учебе. В случае, если родители лишь ругают и наказывают за плохие оценки, чувство неполноценности у ребенка закрепляется порой на всю его жизнь.

Если ребенок успешно овладевает знаниями, новыми навыками, он верит в свои силы, уверен, спокоен, но неудачи в школе приводят к появлению, а порой и к закреплению, чувства своей неполноценности, неверия в свои силы, отчаяния, потери интереса к учебе. При неполноценности ребенок как бы снова возвращается в семью, она для него убежище, если родители с пониманием стараются помочь ребенку преодолеть трудности в учебе. В случае, если родители лишь ругают и наказывают за плохие оценки, чувство неполноценности у ребенка закрепляется порой на всю его жизнь. В противном случае происходит диффузия идентичности, подросток не может найти свое «Я», не осознает своих целей и желаний, происходит возврат, регрессия к инфантильным, детским, иждивенческим реакциям, появляется смутное, но устойчивое чувство тревоги, чувство одиночества, опустошенности, появляется постоянное ожидание чего-то такого, что может изменить жизнь, но сам человек активно ничего не предпринимает, появляется страх перед личным общением и неспособность эмоционально воздействовать на лиц противоположного пола, враждебность, презрение к окружающему обществу, чувство «непризнания себя» со стороны окружающих людей. Если человек нашел себя, то идентификация облегчается.

В противном случае происходит диффузия идентичности, подросток не может найти свое «Я», не осознает своих целей и желаний, происходит возврат, регрессия к инфантильным, детским, иждивенческим реакциям, появляется смутное, но устойчивое чувство тревоги, чувство одиночества, опустошенности, появляется постоянное ожидание чего-то такого, что может изменить жизнь, но сам человек активно ничего не предпринимает, появляется страх перед личным общением и неспособность эмоционально воздействовать на лиц противоположного пола, враждебность, презрение к окружающему обществу, чувство «непризнания себя» со стороны окружающих людей. Если человек нашел себя, то идентификация облегчается.

Человек должен понять, что его жизнь — это неповторимая судьба, которую не надо переделывать, человек «принимает» себя и свою жизнь, осознает необходимость в логическом завершении жизни, проявляет мудрость, отстраненный интерес к жизни перед лицом смерти. Если «принятия себя и жизни» не произошло, человек чувствует разочарование, теряет вкус к жизни, чувствует, что жизнь прошла неверно, зря.

Человек должен понять, что его жизнь — это неповторимая судьба, которую не надо переделывать, человек «принимает» себя и свою жизнь, осознает необходимость в логическом завершении жизни, проявляет мудрость, отстраненный интерес к жизни перед лицом смерти. Если «принятия себя и жизни» не произошло, человек чувствует разочарование, теряет вкус к жизни, чувствует, что жизнь прошла неверно, зря. Если родители понимают ребенка и помогают ему контролировать естественные отправления, ребенок получает опыт автономии. Напротив, слишком строгий или слишком непоследовательный внешний контроль приводит к развитию у ребенка стыда или сомнений, связанных главным образом со страхом потерять контроль над собственным организмом.

Если родители понимают ребенка и помогают ему контролировать естественные отправления, ребенок получает опыт автономии. Напротив, слишком строгий или слишком непоследовательный внешний контроль приводит к развитию у ребенка стыда или сомнений, связанных главным образом со страхом потерять контроль над собственным организмом.

Этот период жизни отличается высокой продуктивностью и созидательностью в самых разных областях. Если, напротив, эволюция супружеской жизни идет иным путем, она может застыть в состоянии псевдоблизости (стагнация), что обрекает супругов на существование лишь для самих себя с риском оскудения межличностных отношений.

Этот период жизни отличается высокой продуктивностью и созидательностью в самых разных областях. Если, напротив, эволюция супружеской жизни идет иным путем, она может застыть в состоянии псевдоблизости (стагнация), что обрекает супругов на существование лишь для самих себя с риском оскудения межличностных отношений. В. Психогенетика. Мн., 2010.

В. Психогенетика. Мн., 2010. Источником энергии здесь является надежда. Отчуждение провоцирует временную спутанность.

Источником энергии здесь является надежда. Отчуждение провоцирует временную спутанность. Юность – это возраст, во время которого определяется будущее профессиональное развитие личности, впервые делаются попытки построить романтические взаимоотношения.

Юность – это возраст, во время которого определяется будущее профессиональное развитие личности, впервые делаются попытки построить романтические взаимоотношения. К такому выводу Эриксон пришел, наблюдая за развитием детей в различных культурах. Ученый был уверен, что Эго неизбежно развивается и меняется под действием внешних условий.

К такому выводу Эриксон пришел, наблюдая за развитием детей в различных культурах. Ученый был уверен, что Эго неизбежно развивается и меняется под действием внешних условий.

33).

33).