Тема 3. Языковой и культурный барьеры на пути коммуникации.

Языковой барьер труден, но очевиден. Чужой язык сторожит свое царство. Этого сторожа нельзя обойти, подкупить, обмануть, но с ним можно подружиться: его можно выучить. Миллионы людей преодолевают этот барьер.

Однако знание языка еще не гарантирует радостей общения. Для того, чтобы эффективно общаться, нужно преодолеть еще и культурный барьер – гораздо более опасный и трудный.

В

отличие языкового, культурный барьер

невидим и не ощущаем. Столкновение с

другими культурами всегда неожиданно.

Осознание своей культуры как одной из

многих, отдельной, особенной, приходит

только при столкновении с иной, в

частности, иностранной культурой. Однако

могут быть весьма значительные развития

культур и в одной стране. Наряду с

общенациональной культурой, существуют

культуры локальные и социальные. В

языкознании разновидности языка такого

рода называются диалект и жаргон. У

каждой семьи есть своя разновидность,

свои особенности национальной культуры,

обусловленные идиокультурами членов

этой семьи.

Мы видим, слышим и оцениваем окружающую нас реальность по-разному, в зависимости от роли культуры и языка, и родной язык играет здесь решающую роль, услужливо предоставляя или, вернее, навязывая нам именно такое восприятие мира, исторически сложившееся под влиянием самых разных факторов у наших предков.

Тема 4. Способы преодоления языкового и культурного барьеров на пути межкультурной коммуникации. Перевод. Комментирование.

Для

того, чтобы преодолеть языковой барьер,

достаточно выучить язык. Для преодоления

культурного требуется больше усилий.

Нужно исследовать корни, проявления,

формы, виды, развитие культур разных

народов и их контактов и научить людей

терпимости, уважению, пониманию других

культур. Для выполнения этой задачи и

проводятся конференции, создаются

объединения ученых и педагогов, пишутся

книги, в учебные планы и средних, и высших

учебных заведений вводятся культурологические

дисциплины. Для плодотворного общения

необходимо знать культуру человека, с

которым общаешься, уважать эту культуру.

Каждое

слово каждого языка имеет свой, присущий

только данному языку круг или резерв

сочетаемости. У каждого слова своя

лексико-фразеологическая сочетаемость,

или валентность. Она национальна в том

смысле, что присуща только данному

конкретному слову в данном конкретном

языке. Именно поэтому, изучая иностранный

язык, нужно заучивать слова не в

отдельности, а в естественных, наиболее

устойчивых сочетаниях, присущих данному

языку. Лексическая сочетаемость осложняет

понятие эквивалентности и подрывает

основы перевода. Языковая эквивалентность

– это миф, который рассыпается, если

принять во внимание такие факторы, как

объем семантики, стилистические

коннотации, лексическая сочетаемость.

Чтение

классической художественной литературы

и понимание ее невозможно без комментария.

Комментарий классическому литературному

произведению, по определению удаленному

от современности, выполняет роль моста

над пропастью, разделяющей «наше» и

«то» время. Социокультурный комментарий,

предназначенный представителям иной

культуры, высвечивает изменения в родной

культуре и в языке как зеркале культуры.

Социокультурный комментарий называют

также и реальным комментарием, чтобы

подчеркнуть противопоставление реалий

языковым фактам. Учебный социокультурный

комментарий включает: историзмы,

архаизмы, слова, изменившие свои значения

в современном русском языке; реалии,

ссылки, аллюзии, требующие фоновых

социокультурных знаний, отсутствующих

у иностранных читателей и утраченных

современным русским читателем.

Исследовательский комментарий реалий,

включающий в себя конкретные данные

энциклопедического комментария, должен

иметь характер: лингвострановедческий,

контекстуально-ориентированный.

«культурные барьеры» инновационного развития в Восточной Европе Текст научной статьи по специальности «Политологические науки»

УДК 330.837

«КУЛЬТУРНЫЕ БАРЬЕРЫ» ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ

С.В. КСЕНЗОВ

кандидат исторических наук, доцент кафедры международного бизнеса, Белорусский государственный экономический университет, г. Минск

Аннотация

Научная дискуссия с Е. Ясиным по поводу его тезиса о необходимости и способах «преодоления культурного барьера» в инновационном развитии Восточной Европы. Проводятся исторические аналогии и отслеживается ход институциональных изменений в России, Беларуси и Украине. В качестве культурного барьера инновационного развития подвергнуты анализу традиции авторитаризма; бюрократизма; правового нигилизма; клиентелизма. Предложена концепция преодоления «культурных барьеров» инноваций на основе теории институциональных матриц.

Проводятся исторические аналогии и отслеживается ход институциональных изменений в России, Беларуси и Украине. В качестве культурного барьера инновационного развития подвергнуты анализу традиции авторитаризма; бюрократизма; правового нигилизма; клиентелизма. Предложена концепция преодоления «культурных барьеров» инноваций на основе теории институциональных матриц.

Abstract

Scientific discussion with Yevgeniy Yasin on his thesis on the need and ways «to overcome the cultural barrier» in the innovative development of Eastern Europe. The progress of institutional changes in Russia, Belarus and Ukraine are drawing with historical analogies. The tradition of authoritarianism; bureaucracy; law nihilism; clientelism are analyzed as a cultural barrier of innovative development. The concept of the innovation «cultural barriers» overcoming is formulated. It based on the theory of institutional matrices.

ВВЕДЕНИЕ

В ряде публикаций Е. Ясин актуализировал проблемы инновационного развития в восточной Европе в контексте взаимосвязи и взаимовлияния с аналогичными процессами в Западной Европе и Северной Америке. [1] Исторический подход позволил автору нарисовать панорамную картину произошедших и происходящих общественно -экономических явлений этого региона. Выделение «культурного барьера» в инновационном развитии является интересной находкой, и представляет собой поле для дискуссий.

[1] Исторический подход позволил автору нарисовать панорамную картину произошедших и происходящих общественно -экономических явлений этого региона. Выделение «культурного барьера» в инновационном развитии является интересной находкой, и представляет собой поле для дискуссий.

Вступить в научную дискуссию нам захотелось по поводу тезиса о необходимости и способах «преодоления культурного барьера». Проводя исторические аналогии и отслеживая ход институциональных изменений в России, Е. Ясин выделяет в качестве культурного барьера инновационного развития — традиции авторитаризма; бюрократизм; правовой нигилизм; клиентелизм. Он считает что: «Устранение этих недостатков жизненно необходимо. Но можно ли решить эту задачу с помощью государственного насилия, возобновления традиционной системы распоряжения властью и восстановления контроля власти над собственностью? И стоит ли таким образом учитывать национальные культурные традиции? Мне кажется очевидным, что в данном случае бессмысленно выбивать клин клином. Наш исторический опыт свидетельствует о том, что борьба со слабостью государства подобными методами неизменно приводила к восстановлению деспотического правления, которое и плодило эти недостатки, порождая новые кризисы». [2] Целью статьи является рассмотреть данные проблемы с помощью исторического подхода. Выяснить специфику функционирования данных институтов в России, Беларуси и Украине. Определить влияние «культурного барьера» на инновационное развитие и предложить концепцию их преодоления на основе теории институциональных матриц.

Наш исторический опыт свидетельствует о том, что борьба со слабостью государства подобными методами неизменно приводила к восстановлению деспотического правления, которое и плодило эти недостатки, порождая новые кризисы». [2] Целью статьи является рассмотреть данные проблемы с помощью исторического подхода. Выяснить специфику функционирования данных институтов в России, Беларуси и Украине. Определить влияние «культурного барьера» на инновационное развитие и предложить концепцию их преодоления на основе теории институциональных матриц.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

А.И. Пригожиным инновация понимается как целенаправленное изменение, которое вносит в среду внедрения (организацию, поселение, общество и т.д.) новые, относительно стабильные элементы. [3] Последние могут быть исключительно материальными или социальными, но каждый из них представляет новшество, т.е. предмет нововведения. Нововведение (инновация) — переход некой системы из одного состояния в другое, включающий в себя и перевод, т. е. инициируемые и контролируемые изменения. С термином «инновация» тесно связаны понятия «новшество», «изобретение», «открытие», являющиеся продуктами креативности. Но если креативность подразумевает выдвижение новых идей, то отличительным признаком инновации является воплощение их на практике. Отсюда следует, что инновация не является таковой до того момента, пока она успешно не внедрена и не начала приносить прибыль. Поэтому в узком, экономическом, смысле инновация есть продукт (новая конструкция, технология, организационный прием и т.п.), воплощенный в товаре, который пользуется спросом на рынке в силу своей новизны.[4]

е. инициируемые и контролируемые изменения. С термином «инновация» тесно связаны понятия «новшество», «изобретение», «открытие», являющиеся продуктами креативности. Но если креативность подразумевает выдвижение новых идей, то отличительным признаком инновации является воплощение их на практике. Отсюда следует, что инновация не является таковой до того момента, пока она успешно не внедрена и не начала приносить прибыль. Поэтому в узком, экономическом, смысле инновация есть продукт (новая конструкция, технология, организационный прием и т.п.), воплощенный в товаре, который пользуется спросом на рынке в силу своей новизны.[4]

Инновационный процесс и инновационный климат являются понятиями характеризующими среду, в которой происходит рождение и внедрение изобретения. Инновационный процесс это процесс последовательного превращения идеи в товар, проходящий этапы фундаментальных и прикладных исследований, конструкторских разработок, маркетинга, производства и сбыта. В него, по мнению Чепуренко А. Ю., обязательно входят организационно -экономические и социокультурные условия нововведения. [5] Но это все равно очень узкий взгляд на данное явление. Для того, чтобы заработала инновационная экономика, должны эффективно работать политические, правовые и со-цио-экономические институты. Более того, институты культуры должны соответствовать и не противоречить нововведениям. Когда Е. Ясин и Н. Лебедева предлагают создавать новые социо-культурные институты, [6] то это напоминает усилия коммунистов в СССР по борьбе с религией и насаждению «научного атеизма». Заимствовать из У-

Ю., обязательно входят организационно -экономические и социокультурные условия нововведения. [5] Но это все равно очень узкий взгляд на данное явление. Для того, чтобы заработала инновационная экономика, должны эффективно работать политические, правовые и со-цио-экономические институты. Более того, институты культуры должны соответствовать и не противоречить нововведениям. Когда Е. Ясин и Н. Лебедева предлагают создавать новые социо-культурные институты, [6] то это напоминает усилия коммунистов в СССР по борьбе с религией и насаждению «научного атеизма». Заимствовать из У-

матрицы отдельные политические, экономические и правовые институты, конечно необходимо, но «создавать» новую культуру бесполезно.

Инновационный климат — понятие микроэкономики, связанное с формированием обстановки, позволяющей человеку чувствовать себя свободным, мотивированным, готовым к творческой работе. Выделяют следующие организационные отношения, позволяющие в полном объеме использовать творческий потенциал:

• поддержка инновационной деятельности руководством;

• содействие экспериментаторству на всех уровнях;

• высокий уровень коммуникаций и их постоянное совершенствование;

• использование комплексных мотивационных систем;

• применение соучаствующего стиля управления, что предупреждает сопротивление персонала технологическим и организационным нововведениям;

• непрерывное пополнение сотрудниками своих знаний. [7]

[7]

Е. Ясин и Н. Лебедева пишут: «Сейчас уже многие понимают, что обязательным условием инновационных преобразований является преодоление культурного барьера, прежде всего традиционно патерналистских и иерархических моделей на всех уровнях, губящих всякую инициативу и творческие порывы и в итоге препятствующих рыночным процессам. Они зиждутся на ценностях власти, безопасности, конформизма». [8]

На самом деле «преодоление культурного барьера» не является самой актуальной задачей инновационного развития. Теория институциональных матриц четко показывает, что является главным, а что второстепенным. Базовые правовые, политические и экономические институты один раз сформировавшись не подвержены значительным изменениям во времени. Соответственно в создании условий для инновационного развития Восточной Европы существенную роль могут сыграть комплементарные институты из У-матрицы. Среди правовых институтов, безусловно, следует выделить защиту интеллектуальной собственности. Проблема состоит не в формальном введении правил этой защиты принятых в Западной Европе и США, а в полноценном соблюдении этих правил как бюрократией, так и участниками инновационного процесса. Воровство программных продуктов является нормой на просторах Восточной Европы, и когда заводится уголовное дело по этому случаю, на форумах в Интернете появляется вопрос: «А на компьютерах прокуратуры, следствия и суда стоит лицензионный Windows?».

Воровство программных продуктов является нормой на просторах Восточной Европы, и когда заводится уголовное дело по этому случаю, на форумах в Интернете появляется вопрос: «А на компьютерах прокуратуры, следствия и суда стоит лицензионный Windows?».

Проблема внедрения комплементарных экономических институтов также сводится в первую очередь к неформальным практикам. Можно скопировать правила функционирования венчурного фонда, и даже допустить частное предпринимательство в этой сфере. Гораздо труднее приспособить деятельность участников инновационного процесса к реалиям институциональной среды. Любой восточноевропейский ученый, сталкивавшийся с процессом получения грантов из отечественных фондов, расскажет о том, сколько времени уходит на преодоление бюрократических барьеров, а сколько на творчество. Соотношение будет всегда в пользу первого фактора инновационного процесса. Когда трансакционные издержки научного труда превышают 50 %, не может быть и речи о полноценном инновационном развитии.

Теория институциональных матриц в социокультурной сфере выделяет идеологию. И это тот резерв, который должен помочь в инновационном развитии Восточной Европы. Использовать этот ресурс непросто, так как всякая идеология должна опираться на конкретное ее материальное воплощение. Иначе это будет просто болтовня.

Соответственно идеология инновационного развития реализуется через систему концептуально-теоретических взглядов и идей, выражающих основные приоритеты, интересы, цели, идеалы и ценности инновационного сообщества и его организаций. Данная идеология должна стать неотъемлемой частью социальной действительности, политического и духовного бытия общества, специфическим ориентационно-ценностным сознанием, выражающим интересы различных групп инноваторов и общества в целом. Инновационная идеология становится организующим фактором, инструментом консолидации на базе определенных идей, мировоззренческих принципов и ценностей. Система принципов и ценностей выполняет следующие задачи: дает теоретическое обоснование действий инноваторов, пробуждает эти действия в массовых масштабах, утверждает в их рядах веру в собственные силы, организует и сплачивает их. Новые исторические условия требуют тщательной разработки основных понятий инновационной идеологии.

Новые исторические условия требуют тщательной разработки основных понятий инновационной идеологии.

В разработке данной идеологии следует опираться на понятие «духовного императива» В. Ксензовой. Она пишет: «И здесь принципиально важным для человеческого общества является то, что в процессе трансформации энергетического потенциала в действие (духовное, социальное, экономическое) человек начинает познавать себя и окружающий его мир. Т.е. фиксировать, кодировать и передавать постоянно накапливаемое знание. С одной стороны, это приводит к созданию институтов-носителей информации, роль которых в социуме хорошо описана в различных институциональных концепциях. С другой стороны, актуализирует специфический вид энергии — интеллектуальную энергию. Именно интеллекту как носителю этого принципиально отличного от других видов виду внутренней энергии человека и принадлежит важнейшая роль в переходе духовной эволюции человечества на качественно новый уровень». [9]

Авторитаризм и бюрократизм. В Древней Руси традиции авторитаризма закладывались в ходе установления княжеской власти. Институтом феодальной демократии служило вече. В ходе монгольского ига на территории современных России и Украины демократические славянские институты были утрачены. Авторитаризм пустил глубокие корни. В тоже время в Великом княжестве Литовском вплоть до конца XVIII институты феодальной демократии успешно функционировали, трансформировавшись в решение политических и экономических проблем парламентским путем. К чему привел расцвет парламентской феодальной демократии в виде «liberum veto»? К ее гибели в ре-

В Древней Руси традиции авторитаризма закладывались в ходе установления княжеской власти. Институтом феодальной демократии служило вече. В ходе монгольского ига на территории современных России и Украины демократические славянские институты были утрачены. Авторитаризм пустил глубокие корни. В тоже время в Великом княжестве Литовском вплоть до конца XVIII институты феодальной демократии успешно функционировали, трансформировавшись в решение политических и экономических проблем парламентским путем. К чему привел расцвет парламентской феодальной демократии в виде «liberum veto»? К ее гибели в ре-

зультате разделов Речи Посполитой авторитарными Российской империей, Пруссией и Австро-Венгрией. Причем в военно-техническом развитии эти феодальные образования не уступали другим европейским государствам.

В России парламент (Дума) появляется только в 1906 году, а демократия побеждает только в феврале 1917 г. Причем именно победа демократических сил ослабила государственную машину и привела к власти коммунистов. Была ли демократия в СССР? Если рассматривать демократию как «власть большинства избирателей», то безусловно да. Почему большинство поддерживало советскую власть? Демагогические обещания светлого будущего, бесплатная раздача собственности, формальное социальное равенство, — безусловно, соответствовали клиентелистской психологии общества. Почему же это большинство позволило благополучно скончаться власти коммунистов в 1991 году? Ведь Ельцин пришел к власти отнюдь не демократическим путем, а в результате государственного переворота. Народ устал от ожидания светлого будущего, захотел полноценно владеть собственностью и разочаровался в формальном равенстве. Следовательно, институциональных изменений в СССР желала как партийная бюрократия, так и большинство народа. Таким образом, реформы 90-х годов в Восточной Европе — это реализация тайных желаний советской бюрократии о собственности и власти, объективно обусловленные всем ходом развития СССР, и, прежде всего Российской Федерации.

Была ли демократия в СССР? Если рассматривать демократию как «власть большинства избирателей», то безусловно да. Почему большинство поддерживало советскую власть? Демагогические обещания светлого будущего, бесплатная раздача собственности, формальное социальное равенство, — безусловно, соответствовали клиентелистской психологии общества. Почему же это большинство позволило благополучно скончаться власти коммунистов в 1991 году? Ведь Ельцин пришел к власти отнюдь не демократическим путем, а в результате государственного переворота. Народ устал от ожидания светлого будущего, захотел полноценно владеть собственностью и разочаровался в формальном равенстве. Следовательно, институциональных изменений в СССР желала как партийная бюрократия, так и большинство народа. Таким образом, реформы 90-х годов в Восточной Европе — это реализация тайных желаний советской бюрократии о собственности и власти, объективно обусловленные всем ходом развития СССР, и, прежде всего Российской Федерации.

Каков результат реформ и перспективы инновационного развития в России, Украине и Беларуси. В Беларуси были сохранены многие элементы советской системы управления, прежде всего, вертикальная структура. Решения, принятые на верху вертикали обязательны для исполнения внизу. Принуждение к исполнению формальных и неформальных правил государственного управления жесткое и бескомпромиссное. Неформальные правила в Беларуси присутствуют, но не доминируют. В Беларуси создана система «авторитарной демократии». Покоится она на власти бюрократии, интересы которой защищает президент. С другой стороны президент защищает интересы народа, заставляя бюрократию действовать не только в своих интересах. Таким образом, бюджетные деньги расходуются достаточно эффективно, что позволяет социально защищать проблемные слои населения. Недостаток этой системы — отсутствие свободы. Это прежде всего сказывается на инновационном развитии.

В Беларуси были сохранены многие элементы советской системы управления, прежде всего, вертикальная структура. Решения, принятые на верху вертикали обязательны для исполнения внизу. Принуждение к исполнению формальных и неформальных правил государственного управления жесткое и бескомпромиссное. Неформальные правила в Беларуси присутствуют, но не доминируют. В Беларуси создана система «авторитарной демократии». Покоится она на власти бюрократии, интересы которой защищает президент. С другой стороны президент защищает интересы народа, заставляя бюрократию действовать не только в своих интересах. Таким образом, бюджетные деньги расходуются достаточно эффективно, что позволяет социально защищать проблемные слои населения. Недостаток этой системы — отсутствие свободы. Это прежде всего сказывается на инновационном развитии.

Институциональные изменения в постсоветской России и Украине были более радикальными, чем в Беларуси, и, соответственно, привели к важным революционным последствиям. В России и Украине пошли по пути коренной ломки советских институтов и насаждению импортированных. Практически все формальные институты рыночной экономики были внедрены в первой половине 90-х годов. Такой быстрый импорт институтов не мог пройти безболезненно.

В России и Украине пошли по пути коренной ломки советских институтов и насаждению импортированных. Практически все формальные институты рыночной экономики были внедрены в первой половине 90-х годов. Такой быстрый импорт институтов не мог пройти безболезненно.

Введение института частной собственности не сопровождалось полноценным функционированием институтов гарантирующих экономическую свободу и равенство всех перед законом. В результате приватизации государственная собственность досталась немногочисленной прослойке граждан обладавших полнотой информации. Олигархический капитализм уничтожил многочисленные социальные достижения советского общества и узаконил социальное и экономическое неравенство. Приватизация и «бандитский» капитализм подорвали престиж института государства и сделали его неэффективным. А.И. Соловьев отмечает: «На историческом фоне движения state-государственности качество правления на «острове Россия» выглядит не слишком впечатляющим: дефицит даже не эффективности, а элементарной рациональности построения государственных институтов; низкоэффективная госадминистрация и масштабная коррупция; периферийное по отношению к власти положение граждан и беспредел теневого лоббизма; авторитарно -централизованный стиль управления с безраздельным влиянием политико-бюрократических коалиций и холопством конституэнтов; беспомощность и зависимость от власти судебной системы; деинституализированная публичная сфера». [10]

[10]

Правовой нигилизм и клиентелизм. Исторически у восточных славян существовало пренебрежительное отношение к праву. Точнее к формальным правилам, устанавливаемым государством. А вот большинство неформальных правовых обычаев свято соблюдались. А.И. Соловьев пишет: «Полагаю, что из широкого перечня черт гражданской культуры, возможно, самыми разрушительными для российской государственности архетипами следует считать правовой нигилизм и попечительское отношение к власти. Первый опирается на дефицит внутренней солидарности населения, отражающий устойчивые (социальные, этнические, ценностные и проч.) расколы общества и заставляющий человека воспринимать социум как набор разнообразных локалитетов со своими незыблемыми порядками». [11]

Не слишком уважительное отношение к кодифицированному праву, понимание его моральной неполноценности как всеобщего способа общественного устройства веками сопрягалось и со страхом перед властями, пониманием законов как инструмента, закладывающего в «служение» обществу корыстные и неправедные интересы правящего класса. Соединяясь же с пониманием того, что «до Бога высоко, а до царя далеко», российская культура утвердила устойчивое стремление людей к выдвижению собственных схем и моделей правления. Такой полюс российской мен-тальности провоцирует неискоренимый внутренний анархизм (не исключающий, а провоцирующий пассивность и индифферентность), внутреннюю непримиримость человека к альтернативным вариантам установления порядка. Неудивительно, что в результате россиянин всегда оказывался «или выше закона, или ниже и почти никогда» был неспособен «ценить закон за его специфическую функцию», воспринимать его как необходимый для жизни в обществе «этический минимум». [12]

Соединяясь же с пониманием того, что «до Бога высоко, а до царя далеко», российская культура утвердила устойчивое стремление людей к выдвижению собственных схем и моделей правления. Такой полюс российской мен-тальности провоцирует неискоренимый внутренний анархизм (не исключающий, а провоцирующий пассивность и индифферентность), внутреннюю непримиримость человека к альтернативным вариантам установления порядка. Неудивительно, что в результате россиянин всегда оказывался «или выше закона, или ниже и почти никогда» был неспособен «ценить закон за его специфическую функцию», воспринимать его как необходимый для жизни в обществе «этический минимум». [12]

В рамках этой традиции введение в 90-е годы формальных правил и институтов рыночного хозяйства не привело к эффективности последнего. «Рыночная революция» характеризовалась тем, что старые традиции и нормы (прежде всего неформальные) продолжали инерционно существовать, а новые рыночные формальные правила не были сразу освоены, восприняты, не было эффективного механизма их исполнения. Последствия неформальной институцио-нализации многообразны. В первую очередь это приводит к увеличению трансакционных издержек, теневой сектор

Последствия неформальной институцио-нализации многообразны. В первую очередь это приводит к увеличению трансакционных издержек, теневой сектор

увеличивается, государственные структуры сращиваются с преступными, инвестиции связаны с риском. Если неформальные правила в ходе институциональных изменений сформировались, то их трудно отменить.

Е. Ясин считает, что клиентелизм является важнейшим «барьером» инновационного развития в России. У кли-ентелизма, как и у коррупции, в силу сложности этого социального явления нет общепринятого определения. С позиции институционализма Смирнов Н. В. определяет коррупцию как «структуру управления оппортунистическим поведением в публичных институтах». [13] Под клиентелизмом можно понимать социальное явление, характеризующееся формированием специфических отношений доминирования, господства и подчинения. В этих отношениях одна из сторон (патрон) является покровительствующей, вторая (клиент) покровительствуемой. Статус сторон этих отношений весьма изменчив: патроны и клиенты взаимозависимы, в некоторых случаях, например, клиенты имеют возможность вынудить патрона действовать в их интересах, ущемляя его собственные. Право на занятие бизнесом в России, Беларуси и Украине можно получить исключительно от соответствующего чиновника [14], который фактически и становится патроном будущего предпринимателя. В соответствии с институциональной инерцией и гражданам, и чиновникам, и бизнесменам клиентелисткие отношения ближе и понятнее, чем демократические, основанные на законе. Этот вывод подтверждается определенными тенденциями развития бизнеса в восточной Европе, который от прямого подкупа представителей власти и контроля криминальных структур, часто обозначаемого как наличие «крыш», перешел не к правовым отношениям с властью, а к практике долгосрочных альянсов между конкретными чиновниками и конкретными бизнесменами, нередко корпоративного типа, когда власть и бизнес реализуют общие интересы.

Право на занятие бизнесом в России, Беларуси и Украине можно получить исключительно от соответствующего чиновника [14], который фактически и становится патроном будущего предпринимателя. В соответствии с институциональной инерцией и гражданам, и чиновникам, и бизнесменам клиентелисткие отношения ближе и понятнее, чем демократические, основанные на законе. Этот вывод подтверждается определенными тенденциями развития бизнеса в восточной Европе, который от прямого подкупа представителей власти и контроля криминальных структур, часто обозначаемого как наличие «крыш», перешел не к правовым отношениям с властью, а к практике долгосрочных альянсов между конкретными чиновниками и конкретными бизнесменами, нередко корпоративного типа, когда власть и бизнес реализуют общие интересы.

Сегодня в России и Украине трудно найти сферы, где не было бы тех или иных теневых проявлений. Либерально-рыночные реформы привели к формированию черно-белого рынка, в котором теневая экономика является устойчивым элементом. Вместо конкурентного рынка возник государственно-монополистический капитализм олигархического типа, создав широкие возможности социально паразитического рентоориентированного поведения «армии бюрократии».

Вместо конкурентного рынка возник государственно-монополистический капитализм олигархического типа, создав широкие возможности социально паразитического рентоориентированного поведения «армии бюрократии».

ВЫВОДЫ

Итак, барьер «Ясина» налицо. Традиции авторитаризма, бюрократизм, правовой нигилизм, клиентелизм действительно присутствуют в Восточной Европе XXI века. Нужно ли придерживаться рецепта Е.Ясина и крушить барьеры? Давайте вспомним, куда вели Россию логичные и обоснованные западноевропейскими учеными теории. В. Ленин предлагал на основе теории марксизма «ломать барьеры» и строить коммунизм. Е. Гайдар «ломал барьеры» и строил рыночную экономику по учебнику «Economics».

В чем главная ошибка Ясина-Ленина-Гайдара? Нельзя что-то ломать даже на основе хорошей теории. А крушить культурные барьеры бесполезно. Именно институты культуры являются наиболее устойчивыми и не подверженными быстрым изменениям. Для Е. Ясина демократия — это абсолютное благо. Но как показано ранее попытки ввести демократию вели Россию к катастрофе. Для Е. Ясина демократия — это путь к инновациям. Самых больших демократических достижений в Восточной Европе достигла современная Украина. Является ли она лидером по инновациям?

Для Е. Ясина демократия — это путь к инновациям. Самых больших демократических достижений в Восточной Европе достигла современная Украина. Является ли она лидером по инновациям?

С другой стороны, суждения Е. Ясина имеют под собой основания, так как экономику стран Восточной Европы не назовешь инновационной. И барьеры нужно преодолевать, просто для того, хотя бы, чтобы сохранить суверенитет. Власть это поняла после украинских событий.

Какой же рецепт можно предложить для того, чтобы «культурные барьеры» не мешали инновационному развитию России, Беларуси и Украины? Авторитарные правители должны понимать, что важнейшим условием инновационного развития является академическая свобода и высокая оплата труда ученых. Ясно, что полноценной свободы в университетах и научных институтах допустить власти не могут. Но нужно стремиться к ее уровню, который был в России до 1917 года. Ректоры назначаются властями, но на внутреннюю свободу научных учреждений никто посягать не должен.

Оплата труда ученых должна превышать оплату аналогичного труда в странах Западной Европы и США. Только в этом случае есть какие-то гарантии, что прекратится отток наиболее талантливых работников умственного труда. Фактически это будет компенсация за работу в условиях неполной свободы.

Только в этом случае есть какие-то гарантии, что прекратится отток наиболее талантливых работников умственного труда. Фактически это будет компенсация за работу в условиях неполной свободы.

Важно понять, что прикладные разработки должны финансировать бизнес-структуры. Именно они заинтересованы в получении прибыли от их внедрения. Бюджетные ресурсы тогда будут расходоваться на содержание специалистов в области фундаментальных наук, что позволит государству выплачивать высокую заработную плату преподавателям университетов. В условиях автократии провести данные реформы достаточно легко. Ведь главные противники этих преобразований — бюрократы. А они подчиняются и полностью зависят от авторитарного правителя.

Гораздо тяжелее преодолеть клиентелисткие традиции. Экономика «отката» настолько прочно укоренилась на просторах восточной Европы, что даже воли правителя недостаточно, чтобы быстро устранить этот «культурный барьер». «Распиливание» денег выделяемых на научные проекты настолько стало неформальной практикой, что порядочным ученым просто стыдно идти в такие «научные коллективы». Существующие НИИ обслуживают бюрократию из своих министерств, которая устанавливает правила. Большая часть времени ученого уходит на оформление заявки на грант и отчетной документации, составление справок для бюрократии. Трансакционные издержки научного труда превышают 50%. Реальный рецепт по преодолению этого барьера — уход от государственного финансирования прикладных разработок. Частный предприниматель кровно заинтересован в снижении издержек и не позволит «распиливать» деньги выделяемые на инновации.

Существующие НИИ обслуживают бюрократию из своих министерств, которая устанавливает правила. Большая часть времени ученого уходит на оформление заявки на грант и отчетной документации, составление справок для бюрократии. Трансакционные издержки научного труда превышают 50%. Реальный рецепт по преодолению этого барьера — уход от государственного финансирования прикладных разработок. Частный предприниматель кровно заинтересован в снижении издержек и не позволит «распиливать» деньги выделяемые на инновации.

Вторая проблема инновационного развития — предпринимательство. Кто будет проявлять инициативу по внедрению разработок ученых? В Х-экономике логично было бы надеяться на государственное предпринимательство. И в условиях тоталитарного политического режима СССР так и было. Но как показывает опыт успешного инновационного развития стран с Х-экономикой (Япония, Южная Корея, Китай, Сингапур) идеальным является сочетание государственного и частного предпринимательства. Причем в сфере инициативы со стороны бюрократии очень важна роль элиты. Собственный пример и воспитание подчиненных в духе патриотизма, понимания национального значения успешного инновационного развития страны приводят к положительным результатам. Но, конечно, жесткий государственный антикоррупционный контроль в Х-матрице еще никому не мешал. Частные предприниматели, которые будут успешными во внедрении инноваций в Х-экономике должны быть тесно связаны с государственной бюрократией. Так как креативные проекты всегда нестандартны и всегда противоречат предыдущему опыту и, соответственно, предыдущим инструкциям, то только личные связи частного бизнеса могут позволить преодолеть бюрократические барьеры.

Собственный пример и воспитание подчиненных в духе патриотизма, понимания национального значения успешного инновационного развития страны приводят к положительным результатам. Но, конечно, жесткий государственный антикоррупционный контроль в Х-матрице еще никому не мешал. Частные предприниматели, которые будут успешными во внедрении инноваций в Х-экономике должны быть тесно связаны с государственной бюрократией. Так как креативные проекты всегда нестандартны и всегда противоречат предыдущему опыту и, соответственно, предыдущим инструкциям, то только личные связи частного бизнеса могут позволить преодолеть бюрократические барьеры.

Итак, мы видим, что сущность инновационного процесса в Х- и У-экономиках значительно отличается. В ходе исследования и внедрения новшества в У-экономике главным является изобретатель (ученый) и предприниматель (частное лицо). Их индивидуализм поощряется системой защиты интеллектуальной собственности и прибылью. В Х-экономике исследователь работает на государство, и именно государственная бюрократия дает добро на финансирование и внедрение новшества. Даже в случае частного предпринимательства в сфере инноваций необходимо одобрение бюрократии и получение разрешения на процессы получения патента, лицензии и т.п.

Даже в случае частного предпринимательства в сфере инноваций необходимо одобрение бюрократии и получение разрешения на процессы получения патента, лицензии и т.п.

Таким образом, господин Ясин, не в демократии дело, а в сущности функционирования Х и У — экономик. Простые рецепты — давайте будем все копировать у демократических стран — не годятся. Если сравнивать институциональные Х и У — матрицы, то уместно сравнение с мужчиной и женщиной. Да, основные органы тела у мужчины и женщины подобны, поэтому многие болезни лечатся идентично, отличаются лишь дозы лекарств. Но если гинеколог начнет предписывать мужчине, то, что нужно назначать женщине, то результатом станет коллапс. Вот в роли такого гинеколога выступает уважаемый профессор Е. Ясин. Его рецепты взяты из женской У-экономики, а назначить лечение он хочет мужской Х-экономике.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ясин, Е.Г. Сценарии развития России на долгосрочную перспективу / Е. Ясин.- Москва: Фонд «Либеральная миссия», 2011; Ясин, Е. Снеговая М. Институциональные проблемы России в мировом контексте // Вопросы экономики. — 2010. — № 1. — C. 32-49; Ясин, Е.Г. Институциональные ограничения модернизации, или приживется ли демократия в России? //Вопросы экономики. — 2011. — №11. — С.4-24.

Институциональные проблемы России в мировом контексте // Вопросы экономики. — 2010. — № 1. — C. 32-49; Ясин, Е.Г. Институциональные ограничения модернизации, или приживется ли демократия в России? //Вопросы экономики. — 2011. — №11. — С.4-24.

2. Ясин, Е. Приживется ли демократия в России / Е. Ясин. — М.: Фонд «Либеральная миссия», 2005. — С. 226.

3. Пригожин, А.И. Методы развития организаций /А.И. Пригожин. — М.: МЦФЭР, 2003, с. 770.

4. Лебедева, Н.М. Культура и инновации… К постановке проблемы /Н.М. Лебедева, Е.Г. Ясин //Форсайт. -2009. — № 2. — С.16.

5. Чепуренко, А.Ю. Малое предпринимательство в социальном контексте. — М.: Наука, 2004.

6. Лебедева, Н.М. Культура и инновации. К постановке проблемы /Н.М. Лебедева, Е.Г. Ясин //Форсайт. -2009. — № 2. — C.18.

7. Харин, А.А. Управление инновациями / А.А. Харин, И.Л. Коленский — М.: Высшая школа, 2003.

8. Лебедева, Н.М. Культура и инновации. К постановке проблемы /Н.М. Лебедева, Е.Г. Ясин //Форсайт. -2009. — № 2. — C.24.

-2009. — № 2. — C.24.

9. Ксензова, В.Э. Влияние духовного императива на формирование системы институтов-коридоров х-экономики / В.Э. Ксензова, С.В. Ксензов // Journal of Institutional Studies, 2014. — № 1. — C.113.

10. Соловьев, А.И. Цивилизационное пространство государственности (Противоречия западной и отечественной моделей) / А.И. Соловьев //Общественные науки и современность. — 2010. — № 3. — C.102.

11. Соловьев, А.И. Цивилизационное пространство государственности (Противоречия западной и отечественной моделей) / А.И. Соловьев //Общественные науки и современность. — 2010. — № 3. — C.103.

12. Федотов, Г.П. Русское религиозное сознание: киевское христианство Х-ХШ вв. /Г.П. Федотов // Актуальные проблемы Европы. — 1998. — № 3. — C.139.

13. Смирнов, Н. В. Институциональная природа коррупции /Н. В. Смирнов // Общество и экономика. — 2010. -№ 2. — C. 87-104.

14. Клямкин, И. М. Теневая Россия: Экономико-социологическое исследование / И. М. Клямкин, Л.М. Тимофеев — М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000. — С. 93.

Тимофеев — М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000. — С. 93.

Статья поступила в редакцию 5 июля 2015 года.

Культурные барьеры: пример и общение

Были ли у вас когда-нибудь неловкие ситуации, когда вы собирались обнять, а другой человек просто хотел пожать вам руку? Помимо смущения, вы когда-нибудь задумывались, почему вы двое ожидали разных способов приветствовать друг друга? Скорее всего, это потому, что вы двое из разных культур и привыкли к разным способам приветствия человека. Ситуации, когда культурные различия играют роль в недопонимании и неправильном толковании, обычны на рабочих местах. Вам интересно узнать, как культура человека влияет на его поведение и как культурные различия могут действовать как барьеры на рабочем месте? Читайте вперед, чтобы узнать!

Определение культурных барьеров Каждая культура имеет свой набор принятых моделей поведения, мыслей, правил, стандартов и убеждений. Эти факторы составляют часть идентичности культуры . То, как человек общается, также зависит от его культуры. Таким образом, он варьируется среди людей из разных культурных слоев. Поэтому, когда люди из разных культур взаимодействуют, неизбежно возникает недопонимание из-за культурных барьеров.

То, как человек общается, также зависит от его культуры. Таким образом, он варьируется среди людей из разных культурных слоев. Поэтому, когда люди из разных культур взаимодействуют, неизбежно возникает недопонимание из-за культурных барьеров.

Культурные барьеры мешают представителям разных культур эффективно общаться и работать друг с другом. Культурные барьеры могут быть вызваны различиями в языках, убеждениях или ценностях.

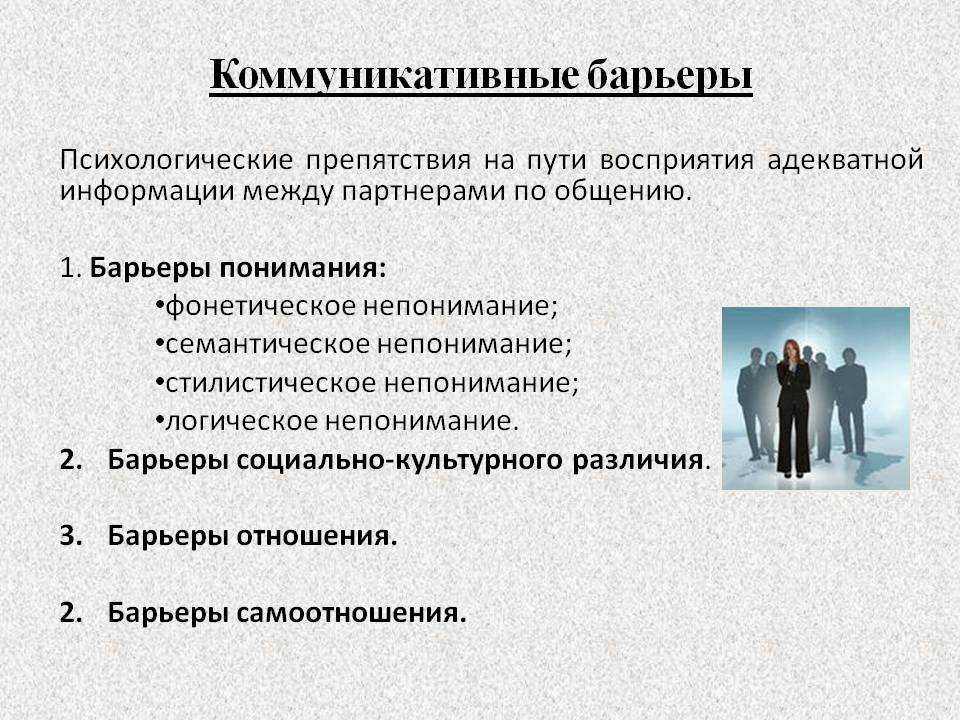

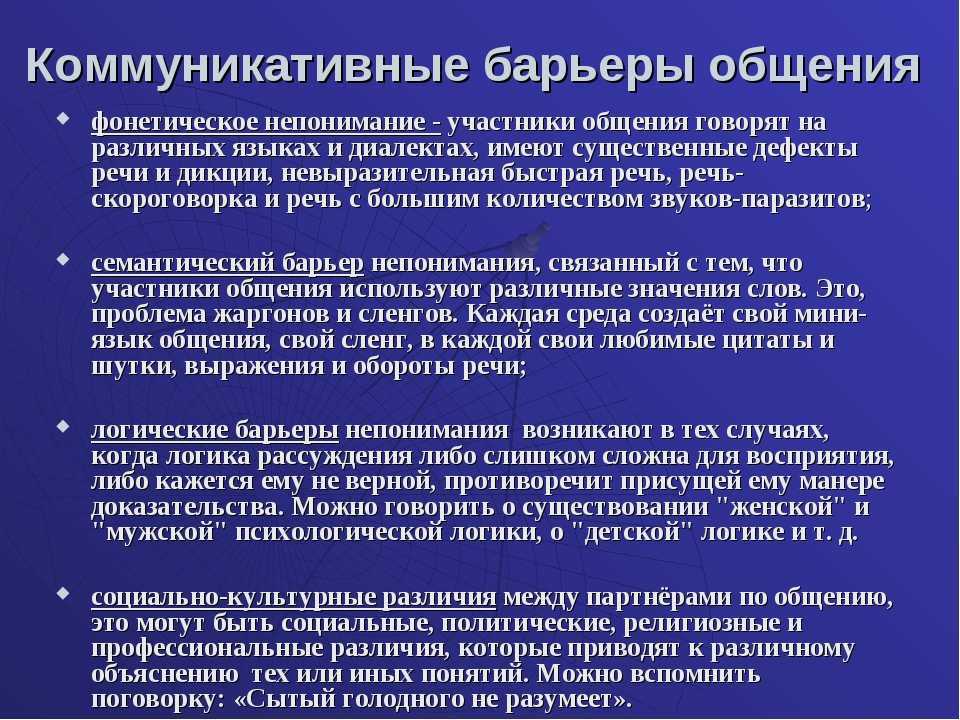

Культурные барьеры в общении

Как люди, мы растем с определенным мышлением и пониманием мира вокруг нас. В основном наше окружение и люди, которыми мы себя окружаем, учат нас своим мыслям и убеждениям. Следовательно, люди имеют разные способы мышления и понимания из-за их культурного влияния. Это может привести к возникновению коммуникативных барьеров между людьми из разных культур. Поскольку именно культура человека создает коммуникативный барьер, они известны как культурные барьеры общения .

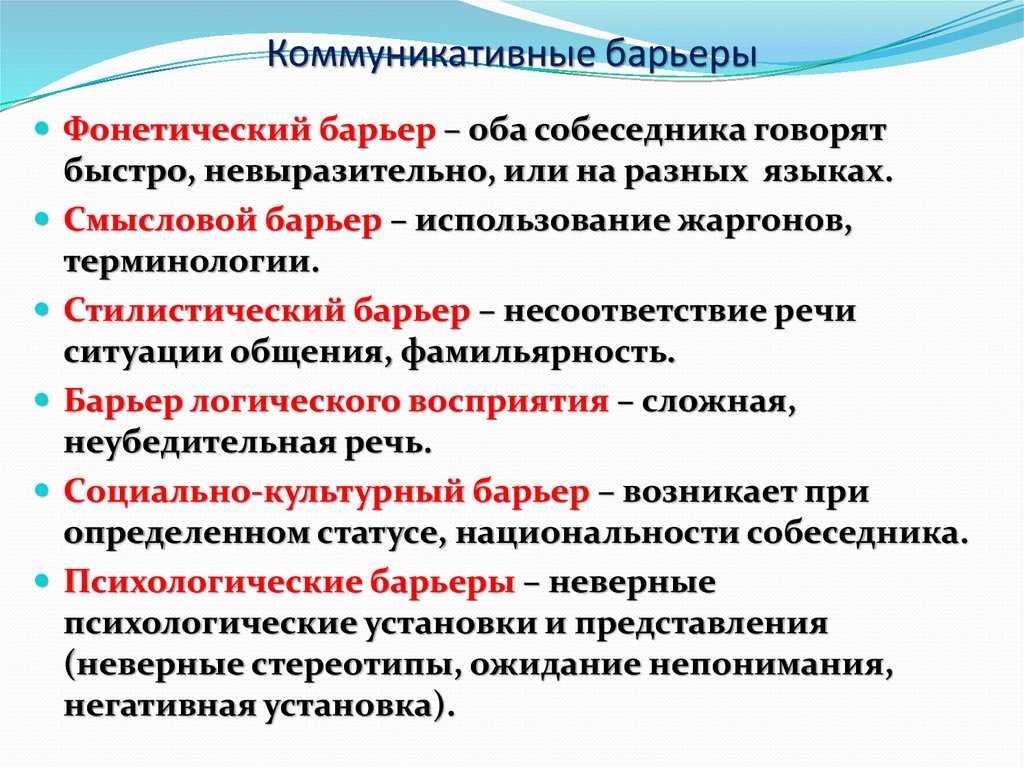

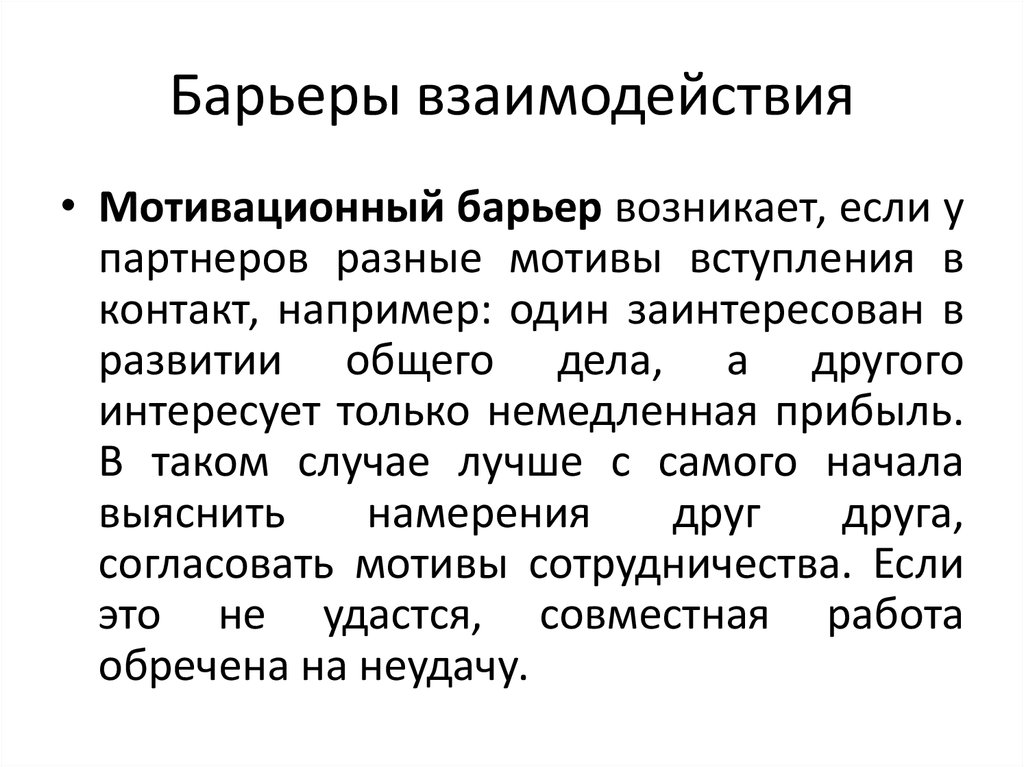

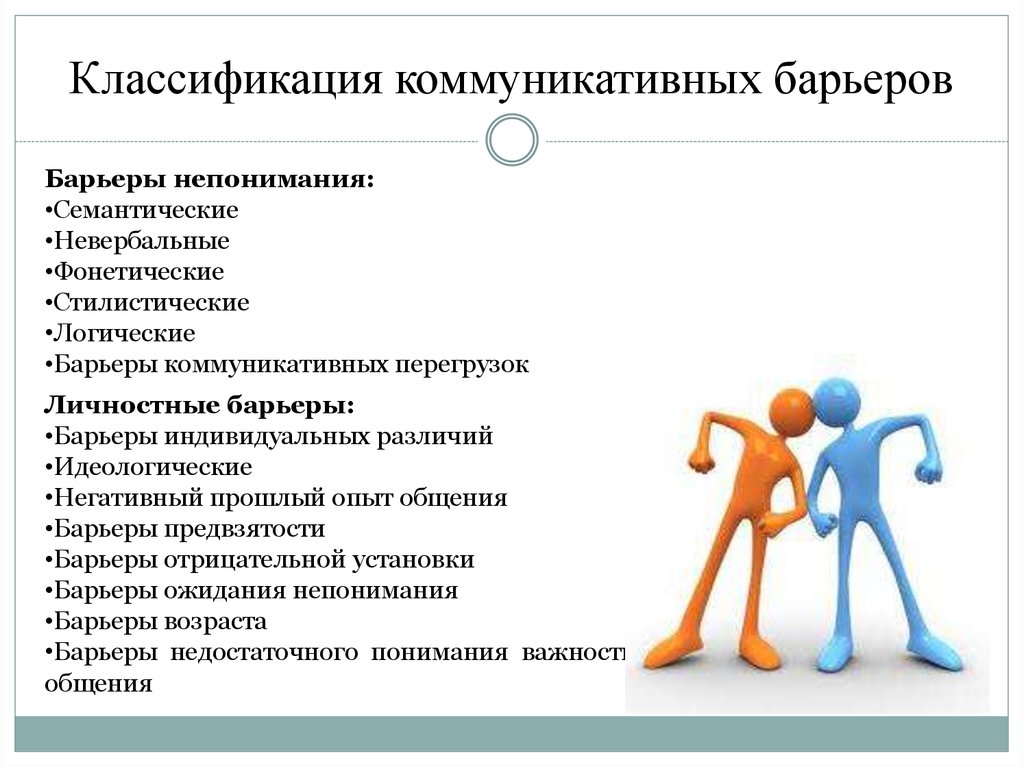

Давайте рассмотрим ключевые факторы, которые приводят к культурным барьерам в общении. Шесть основных факторов порождают коммуникативные барьеры, а именно:

Этноцентризм,

Стереотипы,

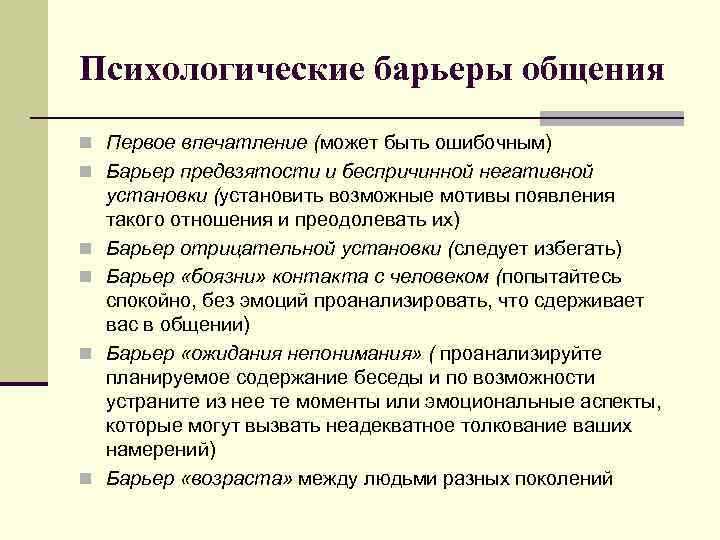

Психологические барьеры,

- 30002 Языковые барьеры

Географическое расстояние,

Противоречивые значения.

Этноцентризм

Первым культурным барьером в общении является этноцентризм.

Вера в то, что одна культура превосходит другую, известна как этноцентризм .

Это заставляет человека чувствовать, что только его образ действий является правильным. Этноцентричные люди смотрят свысока на представителей других культур, заставляя их чувствовать себя недооцененными. Это мешает разговорам между людьми, так как им будет неудобно вести разговор друг с другом. Этноцентризм может быть сознательным актом или непреднамеренным.

Стереотипы

Люди имеют предвзятое мнение о других на основе их национальности. Это вера в то, что люди из страны или региона будут вести себя определенным образом. Но люди склонны забывать, что все люди разные и могут или не будут вести себя так, как мы от них ожидаем, исходя из наших ограниченных знаний и суждений. Стереотипирование человека может быть оскорбительным и нездоровым в рабочей среде . Человек может чувствовать себя несправедливо осужденным, что делает его излишне сознательным. Такие ситуации также выступают в качестве коммуникативных барьеров.

Это вера в то, что люди из страны или региона будут вести себя определенным образом. Но люди склонны забывать, что все люди разные и могут или не будут вести себя так, как мы от них ожидаем, исходя из наших ограниченных знаний и суждений. Стереотипирование человека может быть оскорбительным и нездоровым в рабочей среде . Человек может чувствовать себя несправедливо осужденным, что делает его излишне сознательным. Такие ситуации также выступают в качестве коммуникативных барьеров.

Психологические барьеры

Имея дело с мультикультурной командой, нам, возможно, придется изменить наши способы, чтобы приспособиться ко всем и помочь им почувствовать себя желанными. В то время как в некоторых культурах поддержание зрительного контакта считается положительным признаком сотрудничества, в некоторых это считается пугающим. Учет таких случаев имеет решающее значение для того, чтобы все чувствовали себя понятыми, поощряя их к общению. Хотя иногда это может означать необходимость изменить то, как мы подсознательно реагируем на ситуацию.

Языковые барьеры

Неспособность свободно говорить и понимать язык команды может вызывать разочарование. Те, кто не может понять, могут чувствовать, что они что-то упускают. Неспособность хорошо общаться на иностранном языке также может заставить их чувствовать себя по-другому и заставить их не решаться участвовать в разговорах или высказывать свое мнение .

В таких случаях носители языка должны сделать так, чтобы общение было удобным для не носителей языка. Это предполагает более медленную речь и использование более узнаваемых слов вместо местного сленга.

Географическое расстояние

Хотя растущие возможности работать из дома сделали работу более удобной, это сопряжено с проблемами.

Создание связи внутри команды становится трудным, когда участники связаны только виртуально. Сотрудники встречаются только во время собраний команды и обсуждают свои цели и задачи. Это мешает им узнать своих коллег лично, тем самым не позволяя им делиться дополнительной информацией или общаться. Компания должна прилагать активные усилия, пытаясь построить отношения в команде.

Компания должна прилагать активные усилия, пытаясь построить отношения в команде.

Конфликтующие ценности

У каждого свой подход к делу. Общение между людьми может стать напряженным, когда чьи-то ценности и обычаи нарушаются.

Например, некоторые страны решают проблемы напрямую и предлагают решения для их устранения. С другой стороны, компании в других странах обращаются к ним через непрямую форму связи. Когда люди из таких культур собираются вместе, общение может быть сложным. Человек, который общается напрямую, может показаться бесчувственным, а человек, привыкший к непрямому общению, может показаться непонятным людям из другой культуры.

Точно так же некоторые культуры строго формальны на рабочем месте, а некоторые нет.

В таких странах, как Индия и Япония, официальность считается признаком профессионализма, в то время как в таких странах, как Австралия, рабочие места более неформальны. Индийский сотрудник, работающий в австралийской компании, может подумать о более неформальном общении. Точно так же австралиец должен общаться формально, чтобы казаться более профессиональным.

Точно так же австралиец должен общаться формально, чтобы казаться более профессиональным.

Это несколько примеров, когда культура играет роль в том, как люди общаются и воспринимают друг друга представителями разных культур.

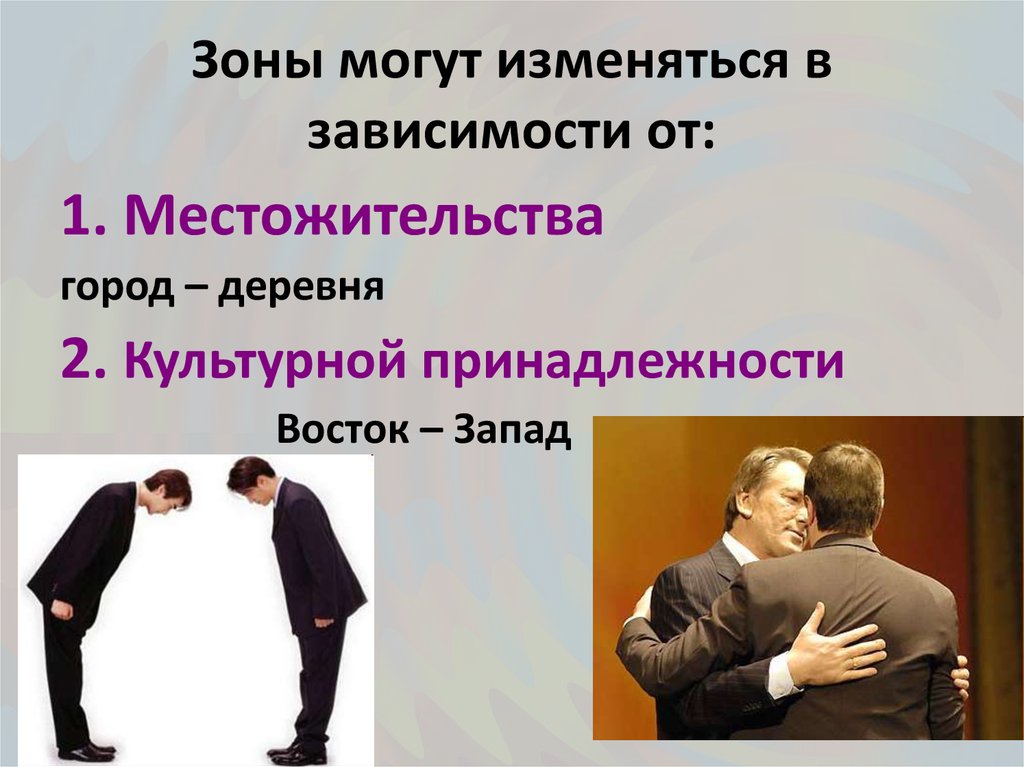

Культурные барьеры на рабочем месте

На современном рабочем месте не редкость, когда люди из разных культур работают вместе. Это, следовательно, вызовет множество неудобных ситуаций или недоразумений из-за культурных различий людей. Несколько распространенных случаев, когда люди на рабочем месте сталкиваются с культурными барьерами, могут заключаться в их различиях в приветствии друг друга, установлении зрительного контакта, пунктуальности, дресс-коде и так далее.

В некоторых культурах люди приветствуют объятиями, в то время как другие протягивают крепкое рукопожатие. В то время как люди в Британии могут рассматривать поддержание зрительного контакта как знак запугивания, жители Южной Африки поддерживают зрительный контакт на протяжении всей встречи, чтобы другие знали, что они обращают на них внимание. В большинстве азиатских стран сотрудники одеваются официально как признак профессионализма, тогда как в некоторых европейских странах поощряется более неформальный дресс-код. Работники из таких стран, как Сингапур, не имеют хорошо сбалансированной жизни внутри и вне работы. Они должны отвечать на рабочие звонки даже в нерабочее время. Это вызвало бы проблемы, если бы того же ожидали от европейского сотрудника. 1

В большинстве азиатских стран сотрудники одеваются официально как признак профессионализма, тогда как в некоторых европейских странах поощряется более неформальный дресс-код. Работники из таких стран, как Сингапур, не имеют хорошо сбалансированной жизни внутри и вне работы. Они должны отвечать на рабочие звонки даже в нерабочее время. Это вызвало бы проблемы, если бы того же ожидали от европейского сотрудника. 1

Некоторые страны, такие как Китай, Корея и арабские страны, в значительной степени полагаются на свои установленные невербальные сигналы общения. Язык тела и тон человека будут наблюдаться и оцениваться. Это означает, что нужно осознавать свои действия и поведение. Такие культуры известны как высококонтекстных культур . С другой стороны, такие страны, как Германия, Швейцария и Великобритания, известны как низкоконтекстных культур . Такие страны полагаются на прямую форму связи. Они общаются точно и ясно.

Примеры культурных барьеров в общении

Люди, принадлежащие к разным культурам, могут затруднить понимание друг друга и правильную интерпретацию сообщений. В результате культурных различий некоторыми примерами культурных барьеров для общения на рабочем месте могут быть:

В результате культурных различий некоторыми примерами культурных барьеров для общения на рабочем месте могут быть:

Сотрудники общаются и взаимодействуют в соответствии со своей культурой, не принимая во внимание культурные отличия сотрудника от другой культуры.

Сотрудникам с культурными различиями может быть трудно выразить свое несогласие с сотрудниками из других культур.

Восприятие личного пространства различается в зависимости от культуры.

Выражение идей и решений может быть трудным.

Техника ведения переговоров различается в каждой культуре.

В разных культурах используются разные методы оценки своих сотрудников.

Решение культурных барьеров

Культурные барьеры играют решающую роль в бесперебойной работе организации. Организации должны выявлять культурные барьеры и прилагать усилия для их устранения. Вот некоторые из методов устранения культурных барьеров:

Узнайте о разных культурах

Основной причиной культурных барьеров является незнание людьми других культур. Когда сотрудники тратят время и усилия на то, чтобы понять культуру своих коллег, это побуждает их ценить культурные различия. Такие действия также помогают уменьшить культурную дискриминацию и этноцентризм на рабочем месте.

Когда сотрудники тратят время и усилия на то, чтобы понять культуру своих коллег, это побуждает их ценить культурные различия. Такие действия также помогают уменьшить культурную дискриминацию и этноцентризм на рабочем месте.

Приспосабливаться к культурным различиям

Люди не могут приспособиться к культурным различиям, потому что они предвзяты и бессознательно судят о человеке или ситуации. Чтобы предотвратить это, нужно выявлять культурные предубеждения и бороться с ними. Это включает в себя понимание того, как функционируют разные культуры и что каждый человек уникален. Организации могут сделать так, чтобы сотрудники из разных культур чувствовали себя желанными, понимая и признавая их культурные убеждения.

Очистить связь

Поскольку язык является культурным барьером, сотрудники должны учитывать эту ситуацию при общении. Это поможет использовать вежливый и понятный язык с простыми словами. Наглядные пособия также помогают устранить любые недоразумения. Местный сленг также может сбить с толку человека, для которого он не является родным. Избегание их также можно считать актом рассмотрения.

Местный сленг также может сбить с толку человека, для которого он не является родным. Избегание их также можно считать актом рассмотрения.

Обучение многообразию

Практика инклюзивности среди сотрудников, принадлежащих к разным культурам, может быть очень полезной для устранения культурных барьеров. Это может помочь в создании позитивной атмосферы на рабочем месте. Обучение разнообразию будет способствовать лучшей командной работе и инклюзивной рабочей группе. Это отличный способ начать понимать и принимать разные культуры.

Обмен знаниями

Когда люди узнают о культурном разнообразии, всем становится легче взаимодействовать друг с другом. Люди делятся знаниями, которые они получили на протяжении многих лет из разных культур и опыта. Это способствует инновациям и общению между коллегами.

Культурные барьеры — основные выводы

- Культурные барьеры — это коммуникативные проблемы, с которыми сталкиваются люди из-за различий в культурах.

- Шесть основных факторов, вызывающих коммуникативные барьеры:

- Этноцентризм,

- Стереотипы,

- Психологические барьеры,

- Языковые барьеры,

- Географическое расстояние и

- Конфликтующие ценности.

- Некоторыми примерами культурных барьеров на рабочем месте могут быть:

- Сотрудники общаются и взаимодействуют в соответствии со своей культурой, не принимая во внимание культурные отличия сотрудника от другой культуры.

- Сотрудникам с культурными различиями может быть трудно выразить свое несогласие с сотрудниками из других культур.

- Восприятие личного пространства различается в зависимости от культуры.

- Выражение идей и решений может быть трудным.

- Техники ведения переговоров различаются в каждой культуре.

- В разных культурах используются разные методы оценки своих сотрудников.

- Решения культурных барьеров включают:

- Изучение различных культур,

- Учет культурных различий,

- Поддержание четкой коммуникации,

- Обучение разнообразию и

- Обмен знаниями.

Ссылки

- Ивана Физич. Как преодолеть культурные и языковые барьеры на рабочем месте. 28 марта 2022 г. https://clockify.me/blog/managing-teams/culture-and-language-barriers-at-work/#Types_of_cultural_barriers_in_the_workplace

Культурные барьеры в общении

“ Человеческий разум не ограничен; Нет стен вокруг человеческого духа; Никаких преград для нашего прогресса, кроме тех, что мы воздвигаем сами . – РОНАЛЬД РЕЙГАН

В условиях глобализации и свободной торговли деловое общение должно пересекать различные культурные особенности. Это неизменно вызывает культурные барьеры, которые необходимо преодолевать. Непринужденный и неторопливый темп жителей Востока, формальный и официальный стиль британцев, небрежность и деловитость американцев, основательность немцев и крайняя учтивость и вежливость в выражениях французов. культурные особенности. Американцу легко высказать свое мнение даже своему начальнику, тогда как на Востоке решения и мнения редко высказываются в присутствии старейшин и старших.

Что такое культура?

Культура определяется общими манерами, обычаями, верованиями, ритуалами, церемониями, законами, идеями, моделями мышления, искусствами, инструментами, социальными институтами, религиозными верованиями, мифами и легендами, знаниями, ценностями, представлением о себе, моралью , идеалы и принятые способы поведения. Мы живем, делаем что-то, думаем и действуем по-разному. Эти практики являются особыми способами, которые дают нам идентичность. Это наши культурные пути, которые дают нам культурную самобытность.

Культурный барьер

Основной движущей силой культуры является взаимное социальное восприятие с согласованным смыслом и действием, а также культурным разнообразием. Различия в коммуникативном рассказе и различных формах общения могут создавать разнообразие среди различных культур. Люди, живущие в разных культурах и исторических эпохах, по-разному общаются и имеют разные модели мышления. Культурный барьер в общении возникает в основном тогда, когда общение происходит между представителями двух разных культур. Мы сталкиваемся с культурными барьерами в повседневной жизни. В эпоху глобализации и цифровых медиа весь мир выступает и участвует на одной платформе. Здесь взаимопонимание между коммуникаторами очень важно для эффективного, плодотворного процесса общения. В ходе своего визита в США первый премьер-министр Индии Джавахар Лал Неру заявил, что

Различия в коммуникативном рассказе и различных формах общения могут создавать разнообразие среди различных культур. Люди, живущие в разных культурах и исторических эпохах, по-разному общаются и имеют разные модели мышления. Культурный барьер в общении возникает в основном тогда, когда общение происходит между представителями двух разных культур. Мы сталкиваемся с культурными барьерами в повседневной жизни. В эпоху глобализации и цифровых медиа весь мир выступает и участвует на одной платформе. Здесь взаимопонимание между коммуникаторами очень важно для эффективного, плодотворного процесса общения. В ходе своего визита в США первый премьер-министр Индии Джавахар Лал Неру заявил, что

» Если мы стремимся понять народ, мы должны попытаться поместить себя, насколько это возможно, в его конкретную историческую и культурную среду. Нужно признать, что каким бы ни было будущее, страны и люди различаются… своим подходом к жизни, образом жизни и мышления. Чтобы понять их, мы должны понять их образ жизни и подход.

Если мы хотим убедить их, мы должны использовать, насколько это возможно, их язык, не язык в узком смысле этого слова, а язык ума. Это одна необходимость ».

Значение межкультурного общения

Межкультурное и межкультурное общение очень важно в современном мире. Увеличение числа многонациональных компаний и фирм, глобализация, улучшение международных отношений и интернет-культура являются факторами, порождающими этот спрос. В разнородной культурной рабочей силе и сообществе жизненно важно обеспечить однородную рабочую культуру и результат. Для достижения этих коммуникационных менеджеров или адвокатов каждого бизнеса и страны необходимо понять различные культурные барьеры своей команды и найти решение для поддержания и развития.

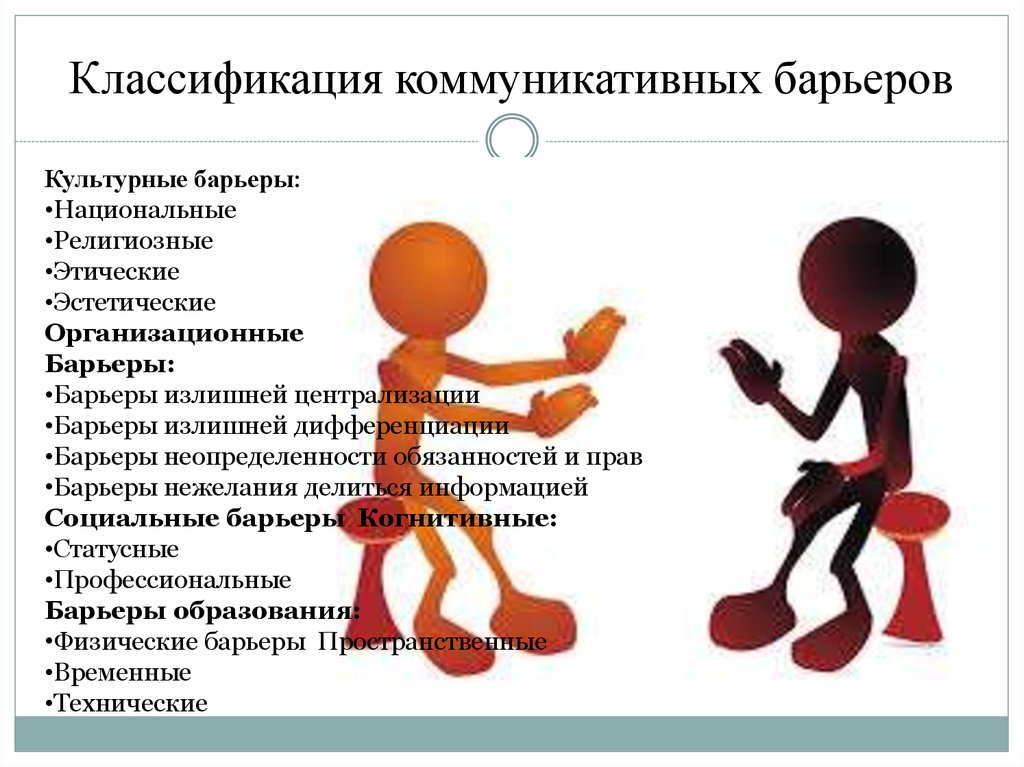

Источники культурных барьеров

Язык (семантика): Язык считается наиболее важным барьером в межкультурном общении. Поскольку вербальное общение важно в любом контексте, понимание значения слов также важно. Языковой барьер возникает не только из-за различий в языке, но и в формах разнообразия диалектов. Примеры китайского и русского языков, где в разных частях страны используются разные диалекты. Если один из коммуникаторов не знает точного значения, это создаст непонимание и приведет к конфликту идей.

Языковой барьер возникает не только из-за различий в языке, но и в формах разнообразия диалектов. Примеры китайского и русского языков, где в разных частях страны используются разные диалекты. Если один из коммуникаторов не знает точного значения, это создаст непонимание и приведет к конфликту идей.

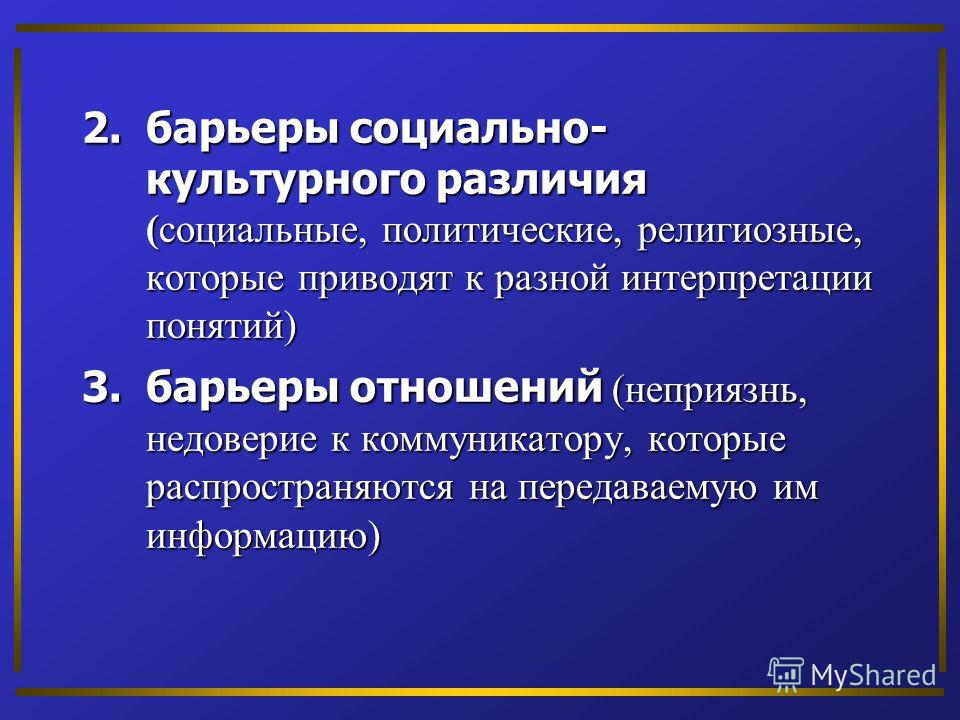

Культурные нормы и ценности: Каждая культура имеет свои ценности, значения и нормы, отличные от других. Это различие вызвано истиной, верой и суждением, благодаря которым они приобрели знания об обществе и культуре. Например, в восточных странах, таких как Индия, Пакистан, Шри-Ланка, значение физической близости отличается от значения в западных странах. В западной культуре люди разделяют физическую близость или близость только с людьми, которых они знают. По этой причине мы можем найти спокойную и тихую обстановку в общественном транспорте в западных странах. Наоборот, мы можем найти огромную, переполненную среду в индийских пригородных поездах и метро.

Стереотипы: Стереотипы – это любой негативный образ или предвзятое мнение о конкретном сообществе и идентичности.

Ценности и убеждения: Различия в ценностях и убеждениях в культурах также создают барьер в общении. Примером может служить разница в уровне приемлемости в культурах. Причины, стоящие за ними, зависят от религии, политической среды или эпистемологии. Рокич в своей книге «Природа человеческих ценностей» (1979) определяет ценность как «тип убеждения, который занимает центральное место в общей системе убеждений человека». Ценности говорят нам о поведении людей. Ценности могут быть эксплицитными (явно заявленными в оценочном суждении) или неявными (выведенными из невербального поведения), и они могут сохраняться индивидуально или рассматриваться как часть культурной модели или системы. В каждой стране есть множество религий, которые исповедуют ее жители. поэтому различия в их ценностях и убеждениях также являются примером культурных барьеров.

Причины, стоящие за ними, зависят от религии, политической среды или эпистемологии. Рокич в своей книге «Природа человеческих ценностей» (1979) определяет ценность как «тип убеждения, который занимает центральное место в общей системе убеждений человека». Ценности говорят нам о поведении людей. Ценности могут быть эксплицитными (явно заявленными в оценочном суждении) или неявными (выведенными из невербального поведения), и они могут сохраняться индивидуально или рассматриваться как часть культурной модели или системы. В каждой стране есть множество религий, которые исповедуют ее жители. поэтому различия в их ценностях и убеждениях также являются примером культурных барьеров.

Язык тела и жесты: Язык тела и жесты являются еще одним элементом культурного барьера. Невозможно общаться без языка тела и жестов. Он обеспечивает смысл и оправдание для общения. В консервативных обществах, таких как арабские и африканские страны, приветствие противоположного пола рукопожатием или объятиями считается невоспитанностью или даже моральным преступлением.

Если мы хотим убедить их, мы должны использовать, насколько это возможно, их язык, не язык в узком смысле этого слова, а язык ума. Это одна необходимость ».

Если мы хотим убедить их, мы должны использовать, насколько это возможно, их язык, не язык в узком смысле этого слова, а язык ума. Это одна необходимость ».