О превенции экстремисткой ментальности в молодёжной среде » Официальный сайт городского округа Архангельской области «Мирный»

Для результативной борьбы с таким опасным для общества явлением, как экстремизм необходимо глубокое понимание и изучение его сущности и причин возникновения.

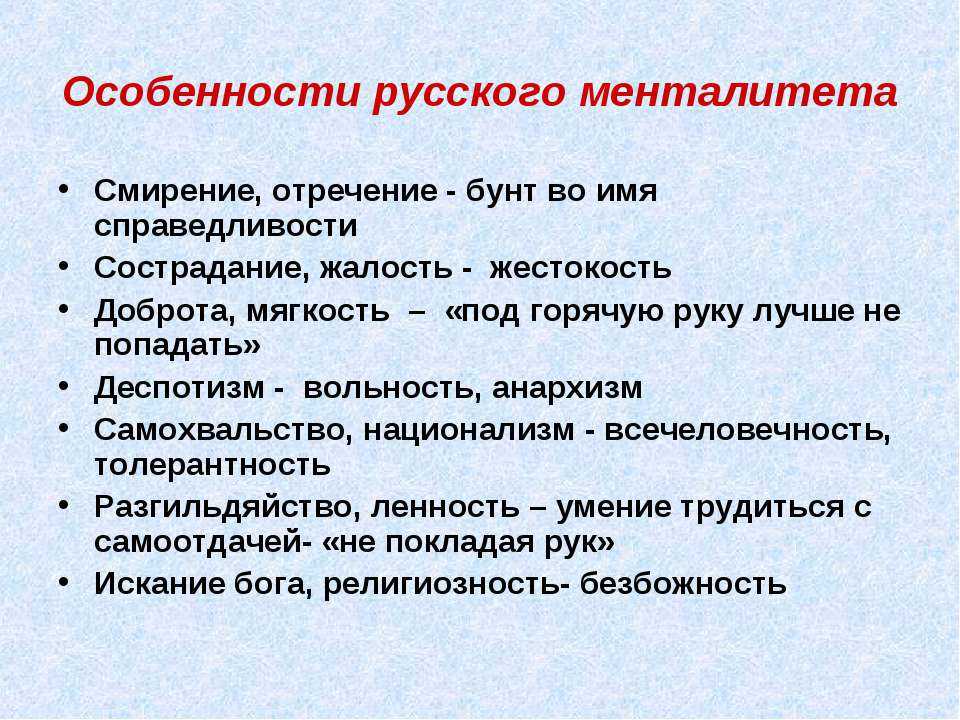

Когда речь заходит о сущности экстремизма в молодёжной среде, то в качестве наиболее острых проблем органами государственной власти признаются этническая и религиозная нетерпимость, ксенофобия, национализм в молодёжной среде, что и должно определять принимаемые меры по профилактике и пресечению экстремизма.

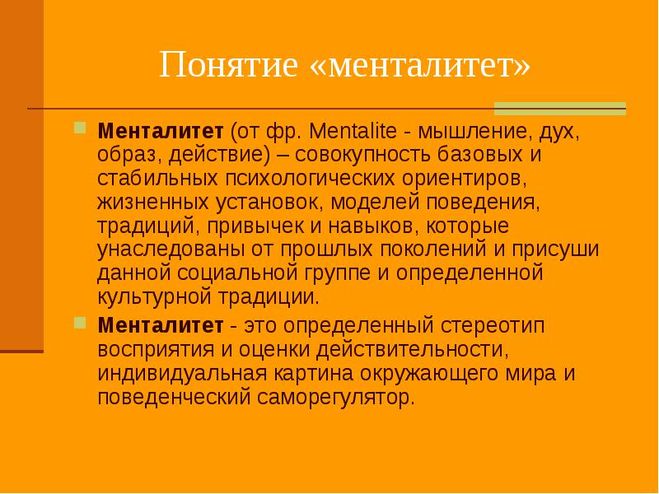

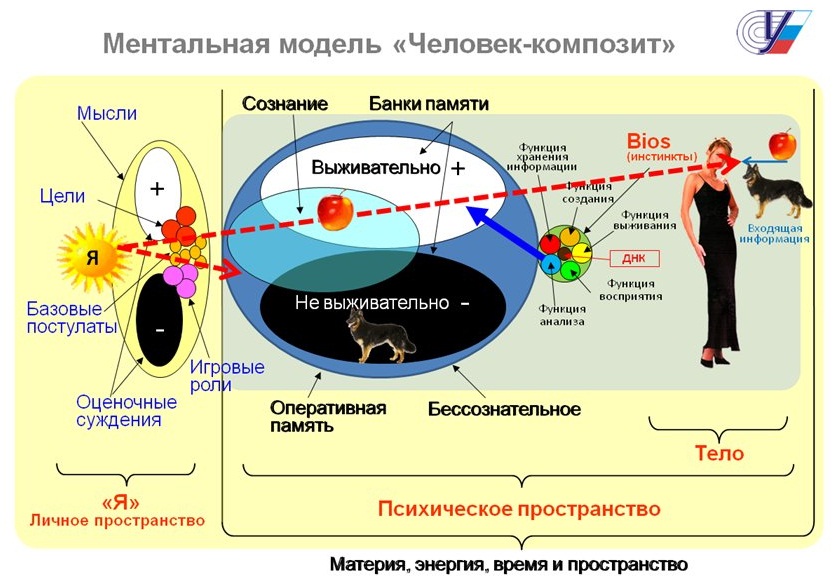

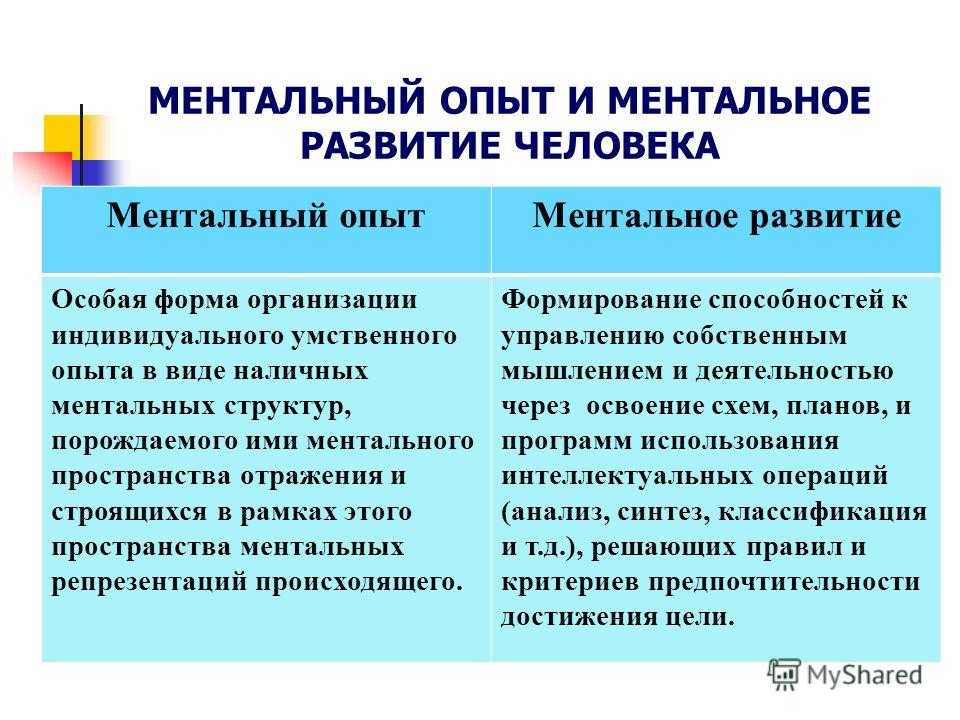

Превенция – предупреждение, предотвращение. Ментальность – это интеллектуально-эмоциональные особенности индивида, мысли и эмоции которого неразделимы, где мысли диктуются культурой, а эмоции – реакция на изменения внешней среды, которая опирается на культурные ценности индивида.

Экстремизм в современных условиях, к сожалению, стал повседневной реальностью. В этой ситуации проблема профилактики и борьбы с молодёжным экстремизмом становится сложной и многоаспектной задачей, включающей в себя философский, политологический, социальный, правовой и иные аспекты. Приоритетным направлением в борьбе с молодёжным экстремизмом должно стать устранение причин и условий, способствующих противоправному поведению молодёжи, в том числе причин, которые могут способствовать формированию экстремисткой ментальности.

В этой ситуации проблема профилактики и борьбы с молодёжным экстремизмом становится сложной и многоаспектной задачей, включающей в себя философский, политологический, социальный, правовой и иные аспекты. Приоритетным направлением в борьбе с молодёжным экстремизмом должно стать устранение причин и условий, способствующих противоправному поведению молодёжи, в том числе причин, которые могут способствовать формированию экстремисткой ментальности.

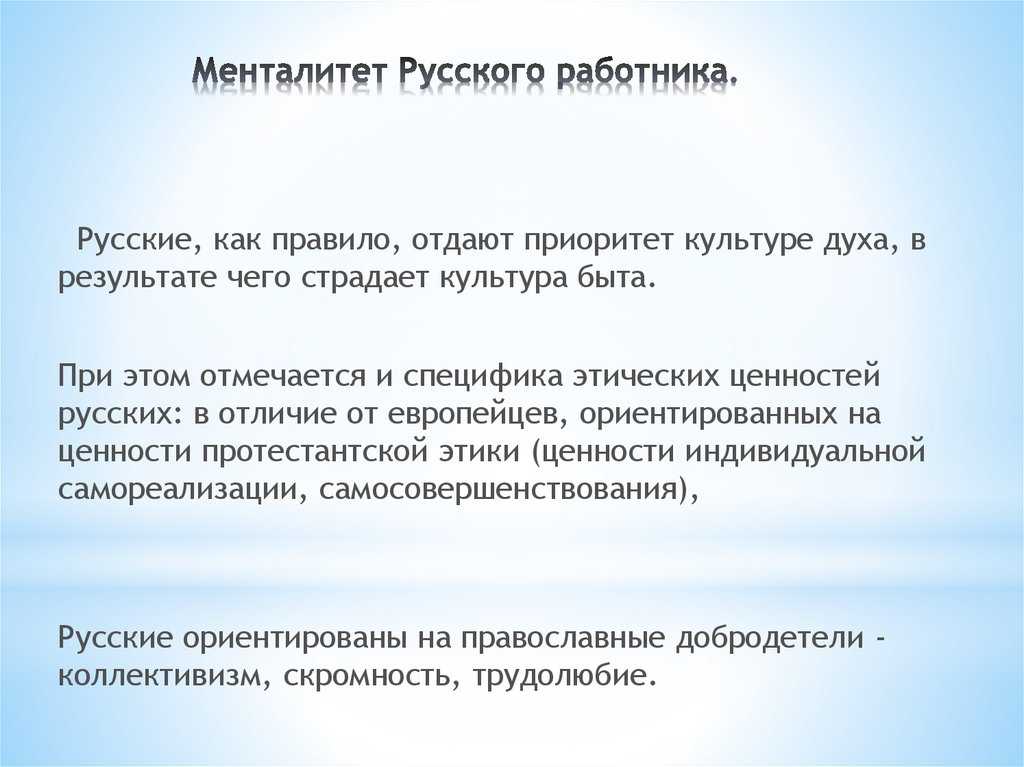

Ментальность формируется в процессе воспитания и обретения жизненного опыта. Таким образом, ментальность – это то, чем различаются индивиды, получившие воспитание в различных культурных средах. В традиционном значении «ментальность» синонимична «менталитету» и подразумевает тот или иной «склад ума», то есть устойчивые интеллектуальные и эмоциональные особенности, присущие тому или иному индивиду (обычно как представителю некоторой социальной группы).

Ментальность – способ видения мира, в котором мысль не отделена от эмоций. Менталитет включает в себя систему ценностей и целей данной личности в рамках характерных для неё наборов убеждений.

Основными факторами определяющими тип менталитета являются:

- индивидуальная эволюция;

- уровень физического и психического здоровья;

- менталитет родителей;

- воздействие со стороны отдельных личностей;

- школа и иные социальные учреждения;

- литература, прочитанная в детстве и юности;

- теле- и кинофильмы, просмотренные в детстве и юности;

- иные формы искусства (кроме литературы и кино).

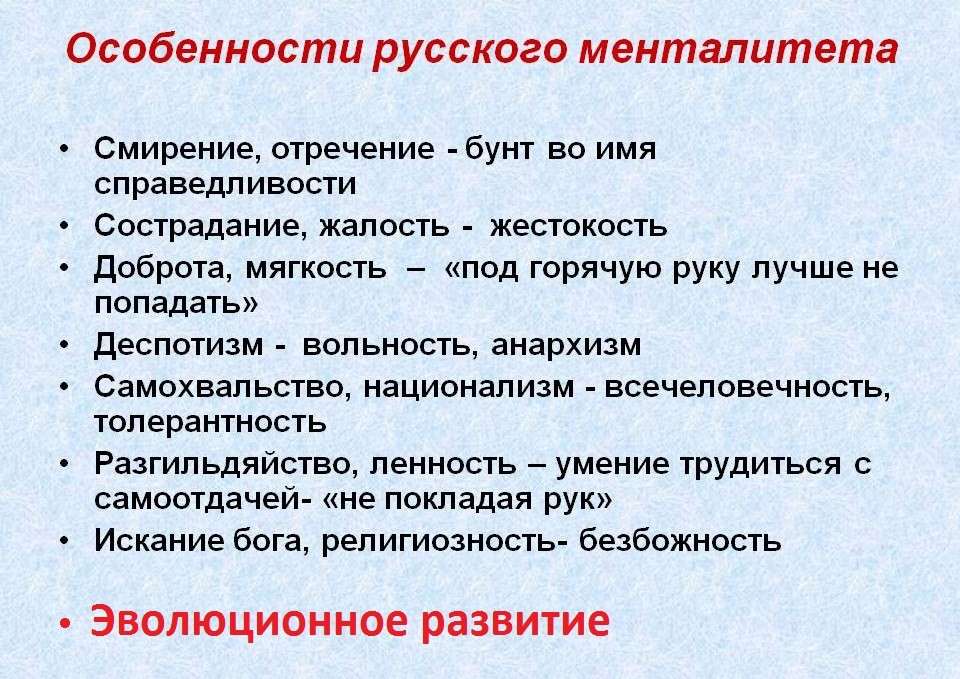

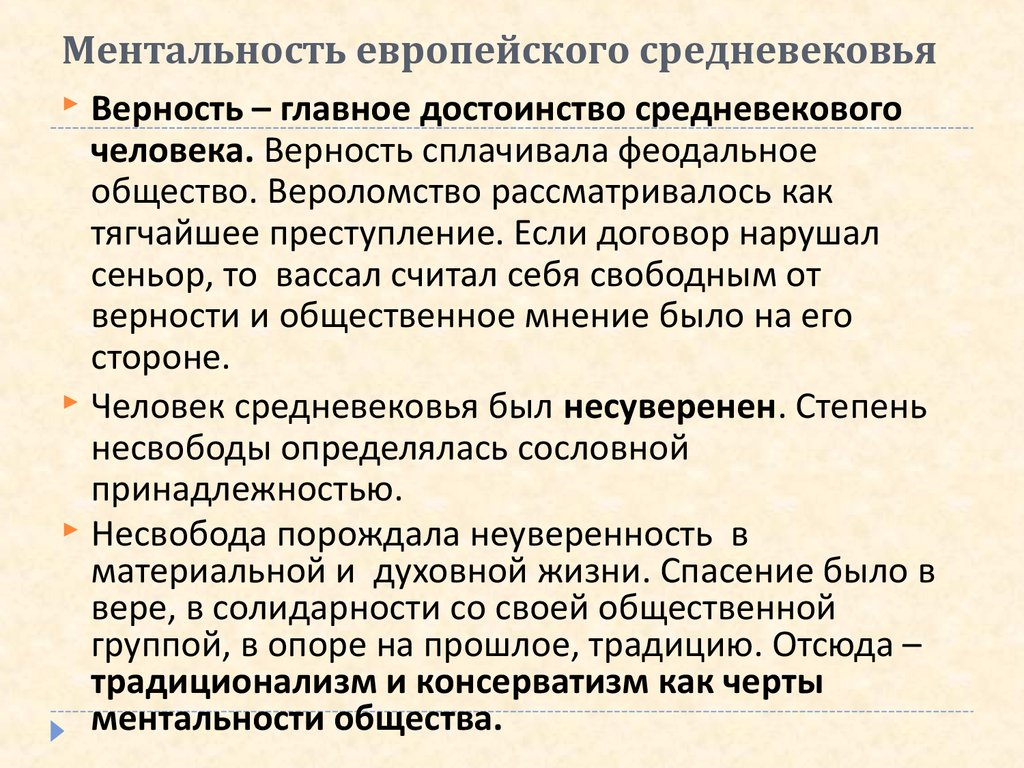

Особенности менталитета человека наиболее ярко проявляются в стрессовых ситуациях, когда возникает «конфликт целей». Ментальность – совокупность привычных идей, реакций, верований, предрассудков, свойственных какой-то общине, социальной страте, классу, национальному меньшинству и так далее. Менталитет на протяжении многих веков, а порой и всего существования народа, определяет вектор общественного развития. И изменить менталитет бывает очень трудно, несмотря на, подчас, очевидную его разрушительную силу.

Понятие «ментальности» имеет ограничения. Прежде всего, «ментальность» всегда относится к какому-то времени. Потому что ментальность сегодня одна, а завтра другая. Ментальность бывает групповой, но не всеобщей. Ментальность – категория скорее описательная, чем объяснительная. То есть: сказать, что такие-то и такие-то исторические обстоятельства определили ментальность можно. А вот говорить, что менталитет предопределил такие-то и такие-то исторические события, можно только с большими оговорками. Лучше говорить – «ментальность сыграла роль», и надо ещё специально доказать, что она действительно эту роль сыграла.

Менталитет всегда является следствием, производным – его нельзя выдавать за причину. Причина же наличия той или иной ментальности – это набор умений-неумений, активов-пассивов, плюсов-минусов. Каковые являются частично материальными, частично «духовными», но в любом случае они реальны. В отличие от «менталитета», который всего лишь помогает человеку жить с тем, что у него есть. Или мешает – но тогда его надо менять.

В отличие от «менталитета», который всего лишь помогает человеку жить с тем, что у него есть. Или мешает – но тогда его надо менять.

Всякий человек что-то знает, что-то может, что-то умеет. И, соответственно, чего-то не знает, чего-то не может, чего-то не умеет. С этим набором способностей и неспособностей, сильных мест и изъянов, умений и неумений ему нужно жить. Умение использовать свои достоинства и чем-то компенсировать , или хотя бы прикрывать недостатки – в свою очередь, тоже является специфическим «умением».

Ментальность является системой адаптации человека (или группы людей, или класса, или народа) к его положению – то есть совокупности возможностей и ограничений, которые у него есть и в которых он находится. В ситуации, когда эта система полностью соответствует реальному положению дел – человек по максимуму эксплуатирует имеющиеся у него сильные стороны, умело маскирует слабости, не лезет куда не стоит, мудро терпит то, чего не может изменить, и так далее – «ментальность» как таковая незаметна. Поведение человека представляется абсолютно рациональным. «Ментальность» начинает проявляться, вылезать, когда жизненные обстоятельства меняются, а усвоенные когда-то адаптивные навыки остаются прежними. Человек выглядит странновато, потому что не соответствует самому себе.

Поведение человека представляется абсолютно рациональным. «Ментальность» начинает проявляться, вылезать, когда жизненные обстоятельства меняются, а усвоенные когда-то адаптивные навыки остаются прежними. Человек выглядит странновато, потому что не соответствует самому себе.

Ментальности или менталитет – это совокупность социально-психологических установок, автоматизмов и привычек сознания, формирующих способы видения мира и представления людей, принадлежащих к той или иной социально-культурной общности. Как любой социальный феномен, ментальности исторически изменчивы, но изменения в них происходят очень медленно.

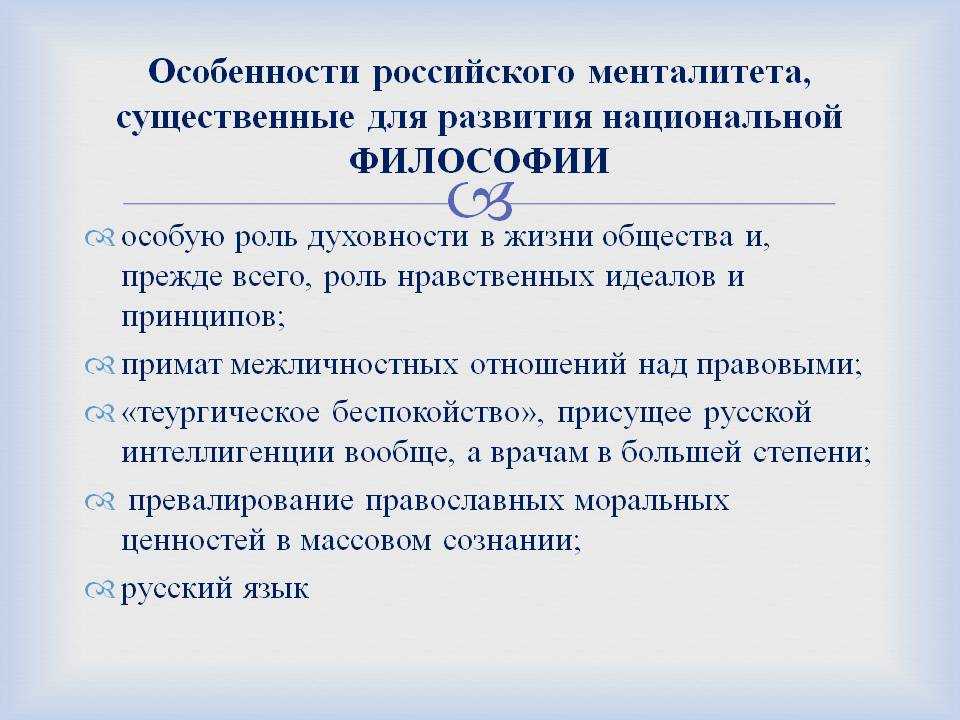

Субъектом ментальностей является не индивид, а социум. Они проявляются в словесном языке (вербальной культуре общества) и языке жестов, в поведении, обычаях, традициях и верованиях. Понятие ментального позволяет соединить аналитическое мышление, развитые формы сознания с полуосознанными культурными шифрами. Ментальное связывает многочисленные оппозиции – природного и культурного, эмоционального и рассудочного, иррационального и рационального, индивидуального и общественного. В современном гуманитарном знании понятие ментальностей приобрело расширительный смысл и употребляется не только для обозначения тех или иных культурных стереотипов, типичных для больших социальных групп или характеристики духовной настроенности всего общества, но и для толкования образа мыслей, верований, «навыков духа» небольшой группы людей.

В современном гуманитарном знании понятие ментальностей приобрело расширительный смысл и употребляется не только для обозначения тех или иных культурных стереотипов, типичных для больших социальных групп или характеристики духовной настроенности всего общества, но и для толкования образа мыслей, верований, «навыков духа» небольшой группы людей.

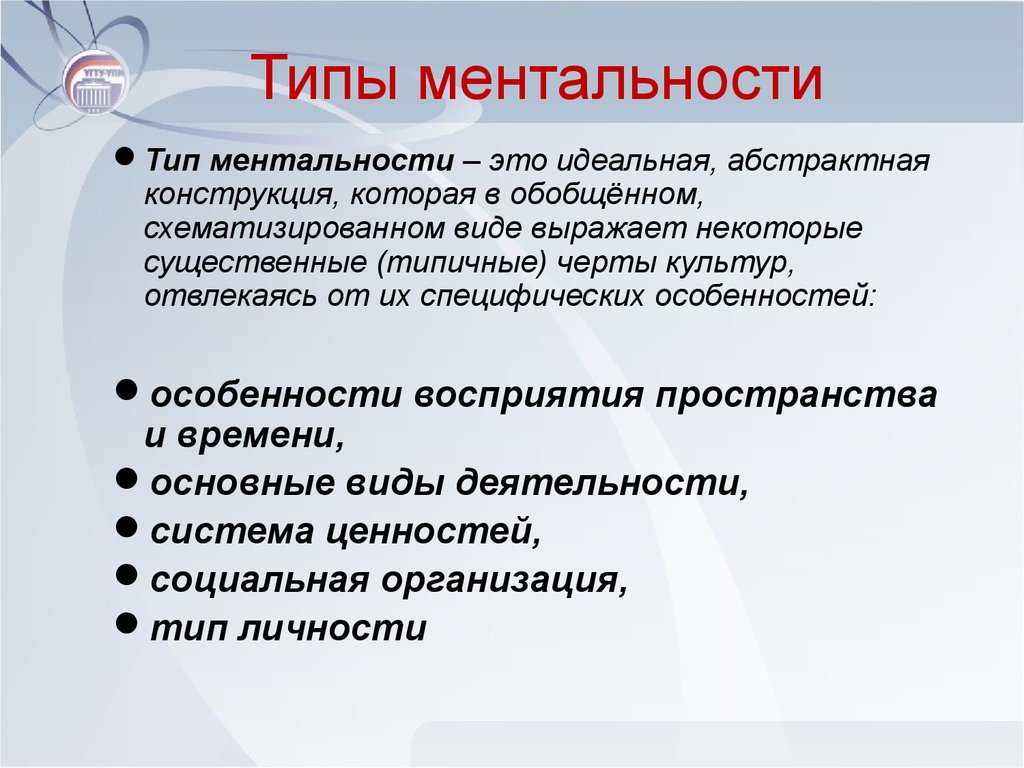

При анализе мемуарной и художественной литературы, при изучении биографий выдающихся личностей, при наблюдении окружающих людей выделяется четыре основных типа менталитета: варварский, интельский, аристократический и буржуазный.

Варварский менталитет является древнейшим и характеризуется высокой выживаемостью (повышенный запас здоровья, высокий уровень гормонов в крови, повышенная сексуальная активность, высокий жизненный тонус, выносливость), умение постоянно удивляться окружающему миру (непосредственность реакций), стремление к новым впечатлениям, ощущениям, переживаниям, жизненная активность, стремление к риску, отсутствие ярко выраженной боязни смерти. Варвары могут как произвольно менять усвоенные в детстве философские и религиозные убеждения, так и оставаться им верными.

Варвары могут как произвольно менять усвоенные в детстве философские и религиозные убеждения, так и оставаться им верными.

Для психики аристократа характерно стремление к максимальной личной и духовной независимости, гордость, утончённость, стремление «производить впечатление на окружающих» (стиль одежды, поведения), стремление «иметь все самое лучшее», умение противостоять страху, честность, вытекающая из презрения ко лжи, верность друзьям и убеждениям.

Интельский менталитет сформировался, когда социум уже находился на более высокой ступени развития (на стыке позднего феодализма и эпохи Возрождения). Он характеризуется полным отсутствием демонстративности, пренебрежением к комфорту, способностью и стремлением к абстрагированию, высокой работоспособностью (процесс важнее результата), высокой честностью в обращении с фактами, приоритетом социальных отношений перед личными, чувством зависимости от внешней непреодолимой силы, страхом смерти и физической боли, низкой выносливостью тела и духа.

Буржуазный менталитет является наиболее молодым, его отличает бережливость, экономичность, работоспособность (неумение отдыхать), аскетизм, неискренность, рационализм, стремление к функциональности (питаться только полезными продуктами), стремление к накопительству (деньги – цель сама по себе), приоритет традиционных ценностей, низкая выживаемость при жизненных катастрофах, приоритет экономических отношений перед личными.

«Чистые» менталитеты являются исключением. Как правило, при формировании личности смешиваются самые разные влияния и создаются «композитные менталитеты», когда взаимодействуют две основные ментальности, влияние же остальных считается несущественным.

Экстремистское настроение, движение как тип девиации представляет собой сложное социальное явление, имеющее тенденцию к саморазвитию. Его появление обусловлено наличием целого ряда социально-экономических и социокультурных факторов, тесно взаимодействующих между собой. В то же время, отсутствие одного или нескольких из этих факторов значительно препятствует распространению экстремистских настроений в обществе, среди молодёжи и резко снижает воздействие экстремистской идеологии на этнонациональный менталитет и социокультурную деятельность.

МЕНТАЛЬНОСТЬ | это… Что такое МЕНТАЛЬНОСТЬ?

МЕНТАЛЬНОСТЬ (менталитет) (от лат. mens—ум, мышление, образ мыслей, душевный склад) — глубинный уровень коллективного и индивидуального сознания, включающий и бессознательное; относительно устойчивая совокупность установок и предрасположенностей индивида или социальной группы воспринимать мир определенным образом. Ментальность формируется в зависимости от традиций культуры, социальных структур и всей среды жизнедеятельности человека, и сама в свою очередь их формирует, выступая как порождающее начало, как трудноопределимый исток культурно-исторической динамики. “Зазор” между практически независимым от истории “коллективным бессознательным” с его “архетипами” (К. Юнг) и исторически изменчивыми “формами общественного сознания” (марксизм) локализует тот уровень, на котором располагаются структуры ментальности.

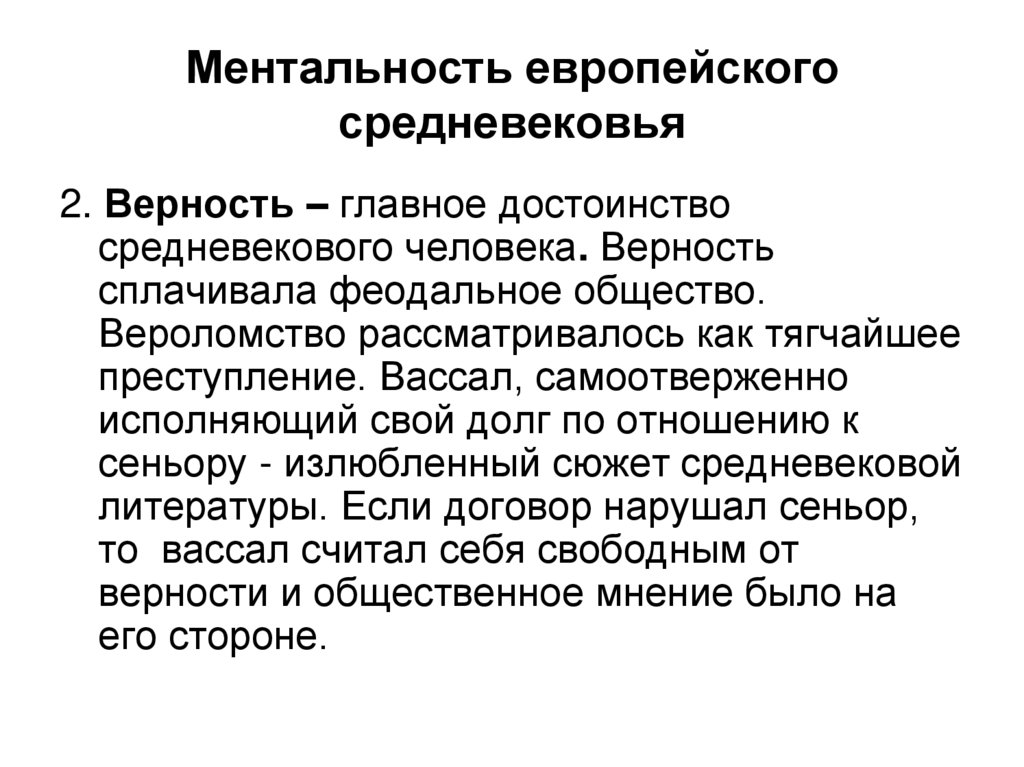

Конкретные социолого-исторические исследования были посвящены анализу детской, национальной, тоталитарной, европейской, африканской, бюрократической, средневековой и др. видов ментальности. Интерсубъективный по своей сущности мир ментальности, осознаваясь и рационализируясь только выборочно, “пятнами”, связывает высокорационализированные формы сознания (науку, философию, политическую идеологию, религию и др.) с миром бессознательных структур, с неосознанными культурными кодами, определяя тем самым образ целостной жизни человека. Природное и культурное, рациональное и эмоциональное, индивидуальное и общественное — все эти оппозиции “перекрываются” на уровне ментальности, растворяясь в ее структурах. Термин “ментальность” встречается уже у Р. Эмерсона (1856), однако свое продуктивное и многоплановое развитие понятие ментальности получило гл. о. во франкоязычной гуманитарной науке. М. Пруст, отмечая новизну термина “ментальность”, с симпатией к новшеству вводит его как достойный внимания неологизм в свой словарь, заодно проникая в дотоле неизвестные пространства душевно-духовной жизни человека.

Конкретные социолого-исторические исследования были посвящены анализу детской, национальной, тоталитарной, европейской, африканской, бюрократической, средневековой и др. видов ментальности. Интерсубъективный по своей сущности мир ментальности, осознаваясь и рационализируясь только выборочно, “пятнами”, связывает высокорационализированные формы сознания (науку, философию, политическую идеологию, религию и др.) с миром бессознательных структур, с неосознанными культурными кодами, определяя тем самым образ целостной жизни человека. Природное и культурное, рациональное и эмоциональное, индивидуальное и общественное — все эти оппозиции “перекрываются” на уровне ментальности, растворяясь в ее структурах. Термин “ментальность” встречается уже у Р. Эмерсона (1856), однако свое продуктивное и многоплановое развитие понятие ментальности получило гл. о. во франкоязычной гуманитарной науке. М. Пруст, отмечая новизну термина “ментальность”, с симпатией к новшеству вводит его как достойный внимания неологизм в свой словарь, заодно проникая в дотоле неизвестные пространства душевно-духовной жизни человека. В 1922 Л. Леви-Брюль в исследовании “Первобытное мышление” (“La mentalité primitive”) различает два типа ментальности — дологический и логический, подчеркивая несоизмеримость мышления австралийских и африканских племен с характерным для него “законом партиципации” и основанного на логическом законе противоречия и представленного в европейской традиции рационального мышления. Важной вехой в истории концепций ментальности стали работы французского историка Ж. Лефевра, введшего в качестве объяснительного средства представление о “коллективной ментальности”. Исследуя феномен массовой паники, охватившей летом 1789 множество французских деревень и спровоцированной убеждением в грозящей крестьянам опасности со стороны банд разбойников, грабящих и разоряющих все на своем пути, историк пришел к необходимости углубленного подхода к анализу психологии масс, поведение которых, особенно в кризисную эпоху, нельзя объяснить без учета структуры коллективной ментальности. Историк обнаружил, что коллективная эмоция (в данном случае “великий страх”) легко направляется на новый объект, если первоначальный объект страха разоблачается в качестве иллюзорного.

В 1922 Л. Леви-Брюль в исследовании “Первобытное мышление” (“La mentalité primitive”) различает два типа ментальности — дологический и логический, подчеркивая несоизмеримость мышления австралийских и африканских племен с характерным для него “законом партиципации” и основанного на логическом законе противоречия и представленного в европейской традиции рационального мышления. Важной вехой в истории концепций ментальности стали работы французского историка Ж. Лефевра, введшего в качестве объяснительного средства представление о “коллективной ментальности”. Исследуя феномен массовой паники, охватившей летом 1789 множество французских деревень и спровоцированной убеждением в грозящей крестьянам опасности со стороны банд разбойников, грабящих и разоряющих все на своем пути, историк пришел к необходимости углубленного подхода к анализу психологии масс, поведение которых, особенно в кризисную эпоху, нельзя объяснить без учета структуры коллективной ментальности. Историк обнаружил, что коллективная эмоция (в данном случае “великий страх”) легко направляется на новый объект, если первоначальный объект страха разоблачается в качестве иллюзорного. Исследуя поведение “революционных толп”, Лефевр показал, что за привычной идеолого-политической “событийной” историей скрывается ее глубинный источник, в котором переплетаются психологические и социальные моменты — подчиненная особым закономерностям динамика коллективной ментальности. Коллективная и индивидуальная ментальность представляют для Лефевра своего рода биологически обусловленные константы. У другого историка, основателя (наряду с ментальностью Блока) школы “Анналов”, Л. Февра понятие ментальности, напротив, лишено биологицистского истолкования. Отталкиваясь от работ А. Баллона и Ш. Блонделя, Февр разрабатывает контуры исторической или социоисторической психологии, развитой впоследствии И. Мейерсоном, 3. Барбу и др. В манифесте школы “Новых Анналов” (1946) Февр подчеркивает, что мыслительные привычки и установки, навыки восприятия и эмоциональной жизни наследуются людьми от прошлых поколений без ясного осознания их, хотя он и называет “сознанием” весь этот блок, генерирующий импульсы, формирующие историю и самого человека.

Исследуя поведение “революционных толп”, Лефевр показал, что за привычной идеолого-политической “событийной” историей скрывается ее глубинный источник, в котором переплетаются психологические и социальные моменты — подчиненная особым закономерностям динамика коллективной ментальности. Коллективная и индивидуальная ментальность представляют для Лефевра своего рода биологически обусловленные константы. У другого историка, основателя (наряду с ментальностью Блока) школы “Анналов”, Л. Февра понятие ментальности, напротив, лишено биологицистского истолкования. Отталкиваясь от работ А. Баллона и Ш. Блонделя, Февр разрабатывает контуры исторической или социоисторической психологии, развитой впоследствии И. Мейерсоном, 3. Барбу и др. В манифесте школы “Новых Анналов” (1946) Февр подчеркивает, что мыслительные привычки и установки, навыки восприятия и эмоциональной жизни наследуются людьми от прошлых поколений без ясного осознания их, хотя он и называет “сознанием” весь этот блок, генерирующий импульсы, формирующие историю и самого человека. Ментальность мыслится Февром не как биологически укорененная константа поведения, а как исторически складывающаяся структура, определяющая мысли, чувства, поведение людей, их ценности и “жесты”. В исторических реконструкциях ментальности обнаруживается прежде всего как причина “отставания” или “сопротивления” переменам в социополитической и идеологической сферах (инерционность ментальности). Т. о., ментальные структуры служат одновременно и продуцирующим основанием и препятствием для исторического движения, благодаря чему оно и приобретает свой неповторимый уникальный характер, на воссоздание которого и должна прежде всего ориентироваться история. Образцами раскрытия и воссоздания ментальности различных эпох и социальных слоев служат работы историков нового поколения школы “Анналов” (Ж. Ле Гоффа, Р. Мандру, Ж. Дюби и др.), а также исследования историков культуры, науки, искусства (И. Хейзинга, Ж.-П. Вернан, П. Франкастель, Э. Панофскиидр.). Концепция коллективной ментальности, сложившаяся в истории и социоисторической психологии, имеет свои аналоги в таких конструкциях, как, напр.

Ментальность мыслится Февром не как биологически укорененная константа поведения, а как исторически складывающаяся структура, определяющая мысли, чувства, поведение людей, их ценности и “жесты”. В исторических реконструкциях ментальности обнаруживается прежде всего как причина “отставания” или “сопротивления” переменам в социополитической и идеологической сферах (инерционность ментальности). Т. о., ментальные структуры служат одновременно и продуцирующим основанием и препятствием для исторического движения, благодаря чему оно и приобретает свой неповторимый уникальный характер, на воссоздание которого и должна прежде всего ориентироваться история. Образцами раскрытия и воссоздания ментальности различных эпох и социальных слоев служат работы историков нового поколения школы “Анналов” (Ж. Ле Гоффа, Р. Мандру, Ж. Дюби и др.), а также исследования историков культуры, науки, искусства (И. Хейзинга, Ж.-П. Вернан, П. Франкастель, Э. Панофскиидр.). Концепция коллективной ментальности, сложившаяся в истории и социоисторической психологии, имеет свои аналоги в таких конструкциях, как, напр. , понятие “социальный характер”, предложенное Э. Фроммом в работе “Бегство от свободы” (1941). Как и в исторических исследованиях коллективной ментальности, в работе Фромма разрабатывается модель взаимодействия социальных, экономических и психологических факторов, предполагающая наличие действующих между ними системы двойственных связей. Согласно такой модели, все социально-экономические и политико-идеологические мотивы активности людей имеют шанс на успех в истории лишь при условии их “резонанса” с социопсихологической аурой, в которой они действуют. Рациональное начало как жизнеспособное образование структурировано на матрице социально значимой эмоциональной структуры, причем их локальное взаимопереплетение может расширяться по своего рода автокаталитическому механизму Создавая такую и подобную ей модели, концепции ментальности способствовали формированию новой методологической атмосферы в гуманитарном знании, противостоя редукционизму в его самых разных вариантах — как со стороны, напр.

, понятие “социальный характер”, предложенное Э. Фроммом в работе “Бегство от свободы” (1941). Как и в исторических исследованиях коллективной ментальности, в работе Фромма разрабатывается модель взаимодействия социальных, экономических и психологических факторов, предполагающая наличие действующих между ними системы двойственных связей. Согласно такой модели, все социально-экономические и политико-идеологические мотивы активности людей имеют шанс на успех в истории лишь при условии их “резонанса” с социопсихологической аурой, в которой они действуют. Рациональное начало как жизнеспособное образование структурировано на матрице социально значимой эмоциональной структуры, причем их локальное взаимопереплетение может расширяться по своего рода автокаталитическому механизму Создавая такую и подобную ей модели, концепции ментальности способствовали формированию новой методологической атмосферы в гуманитарном знании, противостоя редукционизму в его самых разных вариантах — как со стороны, напр. , “экономизма” марксистской окраски, так и со стороны позивитизма, намечая тем самым продуктивные междисциплинарные синтезы психологии, лингвистики, этнологии, исторических дисциплин и других наук о человеке, включая и философию. Структурализм, отвергая концепцию Леви-Брюля “дологической” первобытной ментальности, способствовал дальнейшему развитию и углублению этих концепций и исследований, вводя семиотический подход и распространяя на всю культуру лингвистические модели. Однако в той мере, в какой структурализм переходит в постструктурализм, отношение к понятию ментальности меняется. Это ясно прослеживается, напр., у М. Фуко, выдвинувшего понятие “эпистема”, которое можно истолковать как интеллектуальную проекцию структуры ментальности соответствующей эпохи и ее культуры. Но уже в его “Археологии знания” (1969) еще встречающееся здесь и позитивно употребляемое понятие ментальность сменяется негативным к нему отношением. Высоко ценя Ф. Броделя и школу “Анналов” (эта оценка была взаимной), Фуко, однако, перенес акцент с “психологии” на “дискурс” как практику, истолковав последнюю в предельно десубъективизированной тональности.

, “экономизма” марксистской окраски, так и со стороны позивитизма, намечая тем самым продуктивные междисциплинарные синтезы психологии, лингвистики, этнологии, исторических дисциплин и других наук о человеке, включая и философию. Структурализм, отвергая концепцию Леви-Брюля “дологической” первобытной ментальности, способствовал дальнейшему развитию и углублению этих концепций и исследований, вводя семиотический подход и распространяя на всю культуру лингвистические модели. Однако в той мере, в какой структурализм переходит в постструктурализм, отношение к понятию ментальности меняется. Это ясно прослеживается, напр., у М. Фуко, выдвинувшего понятие “эпистема”, которое можно истолковать как интеллектуальную проекцию структуры ментальности соответствующей эпохи и ее культуры. Но уже в его “Археологии знания” (1969) еще встречающееся здесь и позитивно употребляемое понятие ментальность сменяется негативным к нему отношением. Высоко ценя Ф. Броделя и школу “Анналов” (эта оценка была взаимной), Фуко, однако, перенес акцент с “психологии” на “дискурс” как практику, истолковав последнюю в предельно десубъективизированной тональности. “Суверенность коллективного сознания”, как объясняющий принцип, содержащийся в некоторых концепциях ментальности, отвергается Фуко на том основании, что он, как считает философ, априорно и догматически унифицирует само по себе дисперсное “поле” истории. Фуко призывает историка вынести за скобки все подобные синтезаторы, такие, как, напр., представления о “влиянии”, “развитии”, “предшественнике” и т. п. представления, вносящие презумцию автономного “антропологического субъекта” и “исторического сознания”, на которые историком послушно нанизываются исторические “факты”. Однако нельзя и преувеличивать подобный разрыв Фуко с традицией “новой истории”, потому что и Февр, и Бродель, призывая к всеобъемлющему синтезу наук о человеке в рамках преображенной истории, развивая глобальный историзм, стремились как раз внести аналитически обнаруживаемое разнообразие и дискретность (столь дорогие Фуко) в тотализирующие и континуализирующие историю концепты “духа”, “индивида”, “сознания” и т. п.

“Суверенность коллективного сознания”, как объясняющий принцип, содержащийся в некоторых концепциях ментальности, отвергается Фуко на том основании, что он, как считает философ, априорно и догматически унифицирует само по себе дисперсное “поле” истории. Фуко призывает историка вынести за скобки все подобные синтезаторы, такие, как, напр., представления о “влиянии”, “развитии”, “предшественнике” и т. п. представления, вносящие презумцию автономного “антропологического субъекта” и “исторического сознания”, на которые историком послушно нанизываются исторические “факты”. Однако нельзя и преувеличивать подобный разрыв Фуко с традицией “новой истории”, потому что и Февр, и Бродель, призывая к всеобъемлющему синтезу наук о человеке в рамках преображенной истории, развивая глобальный историзм, стремились как раз внести аналитически обнаруживаемое разнообразие и дискретность (столь дорогие Фуко) в тотализирующие и континуализирующие историю концепты “духа”, “индивида”, “сознания” и т. п. В философии культуры М. Б. Туровского понятие “ментального пространства” выступает ресурсом и гарантом “очеловечивания” человека в ходе исторического самосозидания. Это понятие было введено Туровским потому, что он не увидел возможности вывести человечность человека, исходя из принципа предметной деятельности, сформулированного в рамках марксистской традиции. Человек формирует себя в качестве субъекта истории, опираясь на надиндивидуальное содержание, наполняющее ментальное пространство. В ментальном пространстве, по Туровскому, фиксируется “интегральность надиндивидуальных директив человечества, диктующих нормы человеческого отношения к миру” (Методологический семинар “Философские обоснования истории культурологии. 1992-1993 гг.”. М., 1993, с. 133). Подобное применение понятия ментальности показывает, что оно может использоваться и для описания феномена свободы человека, в то время как в обычных “историях ментальностей” понятие ментальности предстает скорее как компонент описания зоны необходимости, поскольку человек как личность находит в коллективной ментальности то, что ограничивает и детерминирует его свободу и творчество.

Б. Туровского понятие “ментального пространства” выступает ресурсом и гарантом “очеловечивания” человека в ходе исторического самосозидания. Это понятие было введено Туровским потому, что он не увидел возможности вывести человечность человека, исходя из принципа предметной деятельности, сформулированного в рамках марксистской традиции. Человек формирует себя в качестве субъекта истории, опираясь на надиндивидуальное содержание, наполняющее ментальное пространство. В ментальном пространстве, по Туровскому, фиксируется “интегральность надиндивидуальных директив человечества, диктующих нормы человеческого отношения к миру” (Методологический семинар “Философские обоснования истории культурологии. 1992-1993 гг.”. М., 1993, с. 133). Подобное применение понятия ментальности показывает, что оно может использоваться и для описания феномена свободы человека, в то время как в обычных “историях ментальностей” понятие ментальности предстает скорее как компонент описания зоны необходимости, поскольку человек как личность находит в коллективной ментальности то, что ограничивает и детерминирует его свободу и творчество.

Лит.: Леви-БрюльЛ. Первобытное мышление. М., 1930; Он же. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1937; Февр Л. Бои за историю. М., 1991; Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа “Анналов”. М., 1993; АрьесФ. Человек перед лицом смерти. М., 1992; История ментальностей. Историческая антропология. Зарубежные исследования в обзорах и рефератах. М., 1996; LefevreG. La Grande peur de 1789. Suive de “Les foules révolutionnaires”. P., 1988; Europäische Mentalitätsgeschichte. Hauptthemen in Einzeldarstellungen, hrsg. von P. Dinzelbacher. Stuttg., 1933; Mentalitäten im Mittelalter: methodische und inhaltliche Probleme, hrsg. von F. Graus. Sigmaringen, 1987; DubyG. Histoire des mentalités. — В кн.: Histoire et ses méthodes. Sous la dir. De Ch. Samaran. P., 1961; Aries Ph. L’histoire des mentalités. — В кн.: La Nouvelle histoire. Sous la dir. De J. Le Goff, R. Chartier, J. Revel. P., 1978.

В. П. Визгин

Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль.

Под редакцией В. С. Стёпина.

2001.

С. Стёпина.

2001.

Несколько мыслей по теме Копторн Макдональд Человеческие решения производится частично сознательным, но в значительной степени бессознательным процессом. Информация поступающая в мозг от органов чувств, и информация, хранящаяся в памяти, взаимодействовать с этими людьми, глубоко придерживающимися убеждений и ценностей. Компьютер обработка данных является полезной аналогией. Созданный эволюцией человеческий мозг это оборудование. Внутренние ценности и убеждения человека являются программа. Чувства и воспоминания человека предоставляют информацию, которая обрабатывается. Результатом этой обработки является поведение решение делать то, то или, может быть, ничего. Детали очень сложные и не совсем понял, но диаграмма ниже передает основные идея. От

это мы видим, что есть несколько мест, где что-то может пойти не так:

структура и функционирование мозга, ценности, убеждения, воспоминания,

и поступающая сенсорная информация. Проблемы укоренились в дизайне мозга Человеческий мозг на самом деле состоит из трех мозгов, вложенных друг в друга, каждый из которых был развит в другой эволюционный период. Самый внутренний мозг,

иногда называемый стволом мозга или мозгом рептилии, расположен

в верхней части позвоночника и является примитивным ядром человеческого

мозг. Созданный эволюцией для управления поведением рептилий, он

самый древний из трех. Состоит из продолговатого мозга ,

мост и ретикулярная формация . У человека контролирует

основные функции организма, такие как сердцебиение, дыхание, глотание, чихание,

и кровяное давление. Во время сна ретикулярная формация контролирует сенсорные

данных и активирует остальную часть мозга, когда обнаруживает что-то, что считает

опасные, такие как незнакомый шум или ощущение кожи. Лимбическая система (состоит из таламуса , свода , гиппокампа , гипоталамуса , и миндалевидное тело ) — это дополнительный мозг, который эволюционировал, чтобы помочь млекопитающим выжить. и воспроизводить. Обернутый вокруг ствола мозга, он является местопребыванием человека. эмоции сильные реактивные эмоции, такие как страх, похоть, гнев и ревность, а также более тонкие эмоции, такие как материнские чувства и те, которые определять настроения. Лимбическая система также играет важную роль в памяти. Млекопитающие также имеют

третий мозг: неокортекс , расположен на вершине и вокруг лимбической области

система. По отношению к размеру тела у кошек небольшая кора, у шимпанзе

один среднего размера, а у людей очень большой. Неокортекс человека

это мыслящий мозг, местонахождение многих функций более высокого уровня, таких как

речь, планирование, принятие решений, визуализация и интеллектуальное

управление эмоциональной жизнью человека. Эта эволюция разработана система мозг/разум создает для каждого человека мысленную модель реальности, которая содержит серьезные искажения и откровенную ложь. В трудном условиях первобытной жизни, некоторые из этих лжи на самом деле помогли людям выжить. Однако в нынешних условиях они часто вызывают серьезные проблемы. Реактивные эмоции Реактивные эмоции и действия, основанные на эмоциях, помогли первобытным людям выживать и размножаться в примитивных условиях. Однако сегодня сильно человеческие эмоции искажают чувство относительной важности и часто привести к неадекватному поведению. Это работает так: Таламус действует

в качестве ретрансляционной станции для необработанных сенсорных входных данных. Некоторые из этих кризисов

сообщения вызывают физические вещи, такие как выпуск «бей или беги»

гормоны, напряжение мышц и высвобождение химических веществ мозга

которые повышают бдительность. В то же время ощущение представлено

сознанию, скажем, страха, гнева, ненависти, жадности или ревности, как

определяется грубым анализом сенсорных данных миндалевидным телом.

Иногда сильная эмоция приводит к немедленным действиям. Человек действует

перед более полным и сложным, но более медленным, корковым

процесс оценки завершен. Страх, в частности,

сильно контролирует и с ним трудно иметь дело. Это был полезный мотиватор

когда зрение обнаруживало приближающегося тигра, и в этой ситуации немедленно

действие имело смысл. Но в сегодняшнем совсем другом мире опыт

страха часто приводит к неадекватному поведению или обездвиживает людей,

препятствуя соответствующим действиям. Личность и Личность Мы также были введены в заблуждение относительно личности и личности. У нас есть первобытный чувство существования, самоощущение, чувство Я ЕСМЬ. И почти все мы свяжите это чувство с содержимым тела и ума. Это имеет смысл из эволюционный взгляд. Человеческий мозг развивался в течение длительного период, когда наши предки полагались на охоту и собирательство для выживания. При угрозе в примитивных обстоятельствах иллюзия того, что независимая личность повышала вероятность личного и видового выживания. Так что с точки зрения эволюции имело смысл считать себя независимой личностью. Однако в действительности люди не являются отдельными независимыми существами; Oни являются узлами универсального процесса. Они используют

солнечная энергия, обмениваются газами через атмосферу, впитывают питательные химические вещества,

производят отходы и многочисленными способами связаны с другими существами и системами. Более фундаментальный тем не менее, лица — это просто информационные модуляции первичного носителя: Бытие, Дух, Энергия-Осознание. Подумай об океане и его волны. Волны – это информационные модуляции океана, имеющие форму и активность. Но с другой точки зрения, волны — это просто океан. Нравиться океан и его волны, человечество и все сущее изначальный ЕДИНЫЙ в бесчисленных формах. К сожалению, человеческая зависимость от зрения постоянно усиливает иллюзию обособленности. Люди появляются для быть изолированными сущностями. Но это не так. Один побочный эффект наше искаженное чувство идентичности — это ограниченная сфера интересов, которая мы все начинаем с, и это мы превзойти только с трудом. Наша встроенная тенденция

нужно заботиться в первую очередь о нашей собственной непосредственной ситуации

себя, нашу семью, наших друзей тех, кто нам физически близок,

и близкие в отношениях. То же самое и правда о расширении беспокойства во времени. Мы склонны беспокоиться о ближайшем будущем о том, чтобы дела шли хорошо сейчас и в ближайшее будущее. Опять забота о благополучии в более отдаленных будущее возможно, и оно развивается по мере роста мудрости. Ментальные слепые зоны Люди лгут себе разными способами. Психологи

используйте термины отрицание, рационализация, проекция и подавление, чтобы определить

различные формы явления. Каким бы ни был механизм, результат

умственное слепое пятно. Индивидуум не в состоянии увидеть некоторую правду о себе

или ее самого. Точно так же человеческие культуры и целые национальные государства

белые пятна в отношении исторических реалий и современных практик, которые

они предпочли бы не признавать. Прочие искажения реальности

Вера и Проблемы со стоимостью Внутри каждого человека

жизнь и внешнее поведение являются совместным продуктом природы и воспитания: гены

с одной стороны и жизненный опыт с другой. На стороне воспитания,

работа общества состоит в том, чтобы принять эту грубую податливую человечность, эту бдительную,

преднамеренный, пучок потенциалов, и развить некоторые из них в функционирующие

актуальность. Эти влияния возникают из-за участия в воспитании детей, школьном обучении, правовой системе, религии, занятость, организации, электронные и печатные СМИ и люди в целом. Обществу нужны люди, которые принимают общие цели, ценностями и этическими стандартами своего общества и готовы внести свой вклад благополучию основных институтов общества. Это выполнено воздействуя на людей с целью выработки совместимого набора убеждений и ценностей. Внутренние убеждения

являются глубоко укоренившимися предположениями о том, что истинно и реально. Внутренние ценности

лежат в основе человеческих целей и предпочтений. Они имеют отношение к

так, как человек хотел бы, чтобы все было. У каждого человека много ценностей, и

они иногда конфликтуют. В зависимости от обстоятельств одно значение будет принимать

приоритет над другим. Ужин в 18:00. может быть одним из ваших значений,

но это не может быть контрольной стоимостью, если ваш дом

быть в огне в тот час. Ценности располагаются в постоянно меняющемся

иерархия приоритетов. Некоторые ценности, такие как телесное выживание, территориальность и половое размножение, кажутся зашитыми в инстинктивный/реактивный процесс. И немного часть мозга, по-видимому, запрограммирована на определенные этические ценности такие как Золотое правило, табу на инцест и другие ценности совести. Но интеллектуальные и интуитивные процессы, основанные на неокортексе, используют иерархию. выученных, усвоенных, по своей природе изменяемых ценностей для оценки ситуаций, принимать решения и инициировать действия. Один или несколько из этих мозговых процессов, вместе со своей иерархией ценностей всегда отвечает за нашу жизнь. Роджер Сперри прокомментировал об этой ситуации и некоторых ее более широких последствиях:

Если нам не нравится

ценности, которые мы усвоили на сегодняшний день, или конкретный умственный процесс

это все решает, тогда мы должны что-то изменить. Будучи избирательным

о влиянии, которому мы подвергаемся, и умственных привычках, которые мы развиваем,

мы можем влиять на сочетание и относительный приоритет наших внутренних ценностей

а также какой из трех мозговых процессов находится под контролем. Каталожные номера: 1. Сперри, Р.В. наука и ценности: объединяющий взгляд на разум и мозг». американец Психолог : апрель 1977 г., с. 237. |

13.7: Космос и культура: NPR

Может ли наука объяснить человеческий разум? : 13. 7: Космос и культура Когда-нибудь наука объяснит зрительное восприятие и потерю памяти. Но объяснит ли это также романтическую любовь и нравственность? Таня Ломброзо рассматривает мнения людей о том, что наука может и не может объяснить.

7: Космос и культура Когда-нибудь наука объяснит зрительное восприятие и потерю памяти. Но объяснит ли это также романтическую любовь и нравственность? Таня Ломброзо рассматривает мнения людей о том, что наука может и не может объяснить.

Наука

monsitj/Getty Images/iStockphoto

monsitj/Getty Images/iStockphoto

В The Devil’s Dictionary Амброуз Бирс описывает разум как «загадочную форму материи, выделяемую мозгом», занятую тщетной попыткой понять себя, «не зная ничего, кроме самого себя». себя с.»

Вопросы о пределах самопонимания сохранялись еще долгое время после публикации Бирса в 1911 году. Один пользователь Quora спрашивает: «Достаточно ли разумен человеческий мозг, чтобы полностью понять себя?» Сатирический заголовок в The Onion сообщает, что психология остановилась, поскольку «усталые исследователи говорят, что разум не может изучать себя».

Несмотря на такие сомнения, наука о разуме добилась огромных успехов за последнее столетие. Тем не менее, остается много вопросов, наряду с более фундаментальным беспокойством, которое мотивировало Бирса. Существуют ли фундаментальные пределы тому, что наука может объяснить о человеческом разуме? Может ли наука по-настоящему объяснить сознание и любовь, мораль и религиозные убеждения? И почему темы, подобные этим, кажутся особенно невыразимыми — более выходящим за рамки научного объяснения, чем более приземленные психологические явления, такие как забывание имени или узнавание лица?

Аспирантка психологии Сара Готлиб и я решили это выяснить. В серии исследований, опубликованных в журнале Psychological Science , мы попросили сотни участников рассказать нам, считают ли они, что наука сможет однажды полностью объяснить различные аспекты человеческого разума, от восприятия глубины и потери памяти до духовности. и романтическая любовь.

Мы обнаружили, что в среднем люди оценивали некоторые психические явления, такие как депрессия и способность определять температуру посредством прикосновения, гораздо более поддающиеся научному объяснению, чем другие, такие как чувство гордости или любовь с первого взгляда.

Наш следующий вопрос был «Почему?» Что отличает явления, которые, как считается, входят в область науки (например, зрительное восприятие) от тех, которые выходят за ее пределы (например, любовь)?

Одна из гипотез состоит в том, что ментальные феномены различаются по степени сложности, которую мы думаем о них. Возможно, такие явления, как любовь и духовность, считаются более сложными, чем такие явления, как депрессия или восприятие глубины, и именно эта сложность заставляет людей судить о некоторых психических явлениях, выходящих за рамки научного объяснения. Мы проверили эту гипотезу и не нашли ее подтверждения. Люди действительно думали, что одни явления более сложны, чем другие, но эти суждения не предсказывали, считают ли они, что данное явление может быть объяснено наукой.

К счастью, мы также определили множество характеристик, которые сделали предсказанием того, будет ли явление восприниматься как выходящее за рамки науки. Мы обнаружили, что люди с большей вероятностью полагали, что явление не может получить полного научного объяснения, если они думали, что это явление связано с внутренним опытом, доступным через самоанализ, способствует тому, чтобы сделать людей исключительными, и может контролироваться посредством сознательной воли. Таким образом, феномены восприятия, которые мы разделяем с другими видами, обычно считались поддерживающими полное научное объяснение, в то время как явления, связанные с религией, моралью и более тонкими эмоциями, как правило, выходили за рамки научного объяснения.

Таким образом, феномены восприятия, которые мы разделяем с другими видами, обычно считались поддерживающими полное научное объяснение, в то время как явления, связанные с религией, моралью и более тонкими эмоциями, как правило, выходили за рамки научного объяснения.

Для некоторых из этих явлений сама идея полного научного объяснения сопровождалась дискомфортом или беспокойством. Мы попросили наших участников рассказать нам о каждом явлении, вызывала ли у них дискомфорт мысль о том, что наука когда-нибудь сможет полностью его объяснить. В среднем участников вполне устраивала идея о том, что наука может полностью объяснить такие явления, как депрессия, головные боли и способность определять температуру на ощупь. Их меньше устраивала мысль о том, что наука когда-нибудь сможет полностью объяснить влюбленность или чувство, преображенное духовным событием.

Важно отметить, что эти открытия не говорят нам о том, что наука может и не может объяснить. Они рассказывают нам о убеждениях людей о том, что наука может и не может объяснить. Но последствия довольно интригующие. Люди, похоже, не считают сложность природного явления критическим препятствием для научного прогресса. Наоборот, те явления, которые связаны с уникальными характеристиками рефлексивного ума, такими как самоанализ и сознательная воля, считаются настоящим препятствием для науки. А те, которые способствуют тому, чтобы сделать нас исключительными — больше, чем «просто» животное среди многих, — кажется, ставят нас дальше того, что может объяснить наука.

Но последствия довольно интригующие. Люди, похоже, не считают сложность природного явления критическим препятствием для научного прогресса. Наоборот, те явления, которые связаны с уникальными характеристиками рефлексивного ума, такими как самоанализ и сознательная воля, считаются настоящим препятствием для науки. А те, которые способствуют тому, чтобы сделать нас исключительными — больше, чем «просто» животное среди многих, — кажется, ставят нас дальше того, что может объяснить наука.

Так что же, по мнению людей, объясняет человеческий разум, если не наука?

Можно ли понять человеческий разум вне науки — в поэзии и религии, в искусстве и в действии? Или разум принципиально невыразим, а поиски понимания столь же тщетны, как и предупреждал Бирс? Каким бы ни был ответ, нам придется использовать наш разум, чтобы выяснить это.

Таня Ломброзо — профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли. Она пишет о психологии, когнитивной науке и философии, время от времени затрагивая вопросы воспитания детей и веганства.

Начнем с мозга.

Начнем с мозга.

Три вложенных мозга взаимосвязаны

сложным образом, и недавние неврологические и психологические исследования

раскрыл многое о том, как работает вся интегрированная система.

Три вложенных мозга взаимосвязаны

сложным образом, и недавние неврологические и психологические исследования

раскрыл многое о том, как работает вся интегрированная система. Он отправляет эти данные как

в неокортекс для подробной (но относительно медленной) обработки и непосредственно

к миндалевидному телу, где оно оценивается грубым, но более непосредственным образом.

Миндалевидное тело отслеживает все сенсорные данные, проходящие через таламус.

за угрозы человеку. Если его аппаратное программирование обнаружит опасность

своего рода, это переводит мозг в кризисный режим.

Он отправляет эти данные как

в неокортекс для подробной (но относительно медленной) обработки и непосредственно

к миндалевидному телу, где оно оценивается грубым, но более непосредственным образом.

Миндалевидное тело отслеживает все сенсорные данные, проходящие через таламус.

за угрозы человеку. Если его аппаратное программирование обнаружит опасность

своего рода, это переводит мозг в кризисный режим. Иногда такая немедленная,

реактивное поведение может спасти жизнь, находящуюся под угрозой исчезновения; в других случаях это приводит

в большой вред и глубокое сожаление. Знак эмоционального интеллекта, развития,

а зрелость есть способность откладывать действие до остывшей секунды

мнение от лобных долей коры дошло до сознания.

К сожалению, некоторые люди относятся к эмоциям как к императивам действия и реагируют

импульсивно в ситуации за ситуацией. Они не научились этому эмоциональному

чувства — это просто сообщения от лимбического мозга к сознанию,

игнорировать или воздействовать на них как на другие мозговые процессы (интеллект и интуиция)

диктовать.

Иногда такая немедленная,

реактивное поведение может спасти жизнь, находящуюся под угрозой исчезновения; в других случаях это приводит

в большой вред и глубокое сожаление. Знак эмоционального интеллекта, развития,

а зрелость есть способность откладывать действие до остывшей секунды

мнение от лобных долей коры дошло до сознания.

К сожалению, некоторые люди относятся к эмоциям как к императивам действия и реагируют

импульсивно в ситуации за ситуацией. Они не научились этому эмоциональному

чувства — это просто сообщения от лимбического мозга к сознанию,

игнорировать или воздействовать на них как на другие мозговые процессы (интеллект и интуиция)

диктовать. К сожалению, люди нехороши

при оценке риска. Гибель 3000 человек в терактах

11 сентября 2001 г. вызвал обездвиживающую волну страха, захлестнувшую

по всей Америке. Тот факт, что каждый раз происходит в десятки раз больше смертей,

год в автокатастрофах не участвует. Тем не менее, люди склонны к страху

существ, и страх часто используется как механизм контроля. СМИ несут

истории, которые вызывают страх, и размер их аудитории увеличивается. политический

режимы преувеличивают риск, демонизируют врага и используют другие вызывающие страх

методы, чтобы заставить людей согласиться с программой действий режима.

Эмоциональная уязвимость человека представляет собой сочетание страха, замешательства,

и надежда на избавление от страха позволила администрации Джорджа Буша-младшего

реализовать повестку дня, которая значительно усилила исполнительную власть, уменьшила

гражданские свободы и убили гораздо больше мирных жителей в Афганистане и Ираке

чем было убито в терактах 11 сентября.

К сожалению, люди нехороши

при оценке риска. Гибель 3000 человек в терактах

11 сентября 2001 г. вызвал обездвиживающую волну страха, захлестнувшую

по всей Америке. Тот факт, что каждый раз происходит в десятки раз больше смертей,

год в автокатастрофах не участвует. Тем не менее, люди склонны к страху

существ, и страх часто используется как механизм контроля. СМИ несут

истории, которые вызывают страх, и размер их аудитории увеличивается. политический

режимы преувеличивают риск, демонизируют врага и используют другие вызывающие страх

методы, чтобы заставить людей согласиться с программой действий режима.

Эмоциональная уязвимость человека представляет собой сочетание страха, замешательства,

и надежда на избавление от страха позволила администрации Джорджа Буша-младшего

реализовать повестку дня, которая значительно усилила исполнительную власть, уменьшила

гражданские свободы и убили гораздо больше мирных жителей в Афганистане и Ираке

чем было убито в терактах 11 сентября.

Тем не менее расширение заботы о благополучии

других возможно, и является характеристикой развивающейся мудрости.

Тем не менее расширение заботы о благополучии

других возможно, и является характеристикой развивающейся мудрости.

Каждый человек приходит

на Земле набором генетически детерминированных потенциалов, некоторые из которых

общие для всех, а некоторые из них отличаются от человека к человеку. Все

младенцы пьют, плачут, спят и мочится в подгузники. Но некоторые дети спят

их первый месяц вдали, в то время как другие плачут. Некоторые легко вздрагивают;

некоторые нет. Некоторые исключительно бдительны и внимательны; другие меньше

так. У одних отношение в целом отвергающее, у других в целом принимающее.

один. В дополнение к этим встроенным отношениям и тенденциям каждый ребенок

рождается с очень широким спектром неразвитых потенциалов. Это включает

интеллектуальные потенциалы, физические потенциалы, музыкальные потенциалы, художественные

потенциалы, потенциалы щедрости и заботы, потенциалы эгоизма

и подлость и т. д.

Каждый человек приходит

на Земле набором генетически детерминированных потенциалов, некоторые из которых

общие для всех, а некоторые из них отличаются от человека к человеку. Все

младенцы пьют, плачут, спят и мочится в подгузники. Но некоторые дети спят

их первый месяц вдали, в то время как другие плачут. Некоторые легко вздрагивают;

некоторые нет. Некоторые исключительно бдительны и внимательны; другие меньше

так. У одних отношение в целом отвергающее, у других в целом принимающее.

один. В дополнение к этим встроенным отношениям и тенденциям каждый ребенок

рождается с очень широким спектром неразвитых потенциалов. Это включает

интеллектуальные потенциалы, физические потенциалы, музыкальные потенциалы, художественные

потенциалы, потенциалы щедрости и заботы, потенциалы эгоизма

и подлость и т. д. Если один набор потенциалов развивается, вы получаете один вид

личности и одно из проявлений человеческой природы. Когда другой набор развивается,

вы получаете другого человека и другую человеческую природу. это матрица влияет на в жизни каждого человека, что определяет, какой врожденный

потенциалы развиваются в актуальности, а какие нет.

Если один набор потенциалов развивается, вы получаете один вид

личности и одно из проявлений человеческой природы. Когда другой набор развивается,

вы получаете другого человека и другую человеческую природу. это матрица влияет на в жизни каждого человека, что определяет, какой врожденный

потенциалы развиваются в актуальности, а какие нет. Некоторые убеждения

отражают объективную реальность; другие нет. Но правда или ложь, убеждения

играют ключевую роль в управлении поведением. У каждого человека есть великое множество убеждений,

и они складываются в образец представлений о мире, картину

как обстоят дела, личное мировоззрение . Иногда это сингл

убеждение, связанное с принятием решения. Часто это скопление

убеждения, извлеченные из этого мировоззрения.

Некоторые убеждения

отражают объективную реальность; другие нет. Но правда или ложь, убеждения

играют ключевую роль в управлении поведением. У каждого человека есть великое множество убеждений,

и они складываются в образец представлений о мире, картину

как обстоят дела, личное мировоззрение . Иногда это сингл

убеждение, связанное с принятием решения. Часто это скопление

убеждения, извлеченные из этого мировоззрения. Люди всегда делают то, что считают лучшим, и это

«лучший» определяется тем, как их иерархия усвоенных

ценности взаимодействуют с оценкой мозгом/разумом прошлого, настоящего и

предполагаемые будущие обстоятельства.

Люди всегда делают то, что считают лучшим, и это

«лучший» определяется тем, как их иерархия усвоенных

ценности взаимодействуют с оценкой мозгом/разумом прошлого, настоящего и

предполагаемые будущие обстоятельства. как универсальные детерминанты всех решений, принимаемых человеком. Все решения

сводятся к выбору из альтернатив того, что наиболее ценно, т.

какими бы то ни было причинами и определяются конкретной системой ценностей

это преобладает. Приоритеты человеческих ценностей, рассматриваемые таким образом в объективной системе управления

теории, выделяются как наиболее стратегически мощный каузальный контроль

теперь формируют мировые события. Больше, чем любая другая причинная система, с которой

наука сейчас занимается сама собой, это переменные в человеческих системах ценностей

что определит будущее. 1

как универсальные детерминанты всех решений, принимаемых человеком. Все решения

сводятся к выбору из альтернатив того, что наиболее ценно, т.

какими бы то ни было причинами и определяются конкретной системой ценностей

это преобладает. Приоритеты человеческих ценностей, рассматриваемые таким образом в объективной системе управления

теории, выделяются как наиболее стратегически мощный каузальный контроль

теперь формируют мировые события. Больше, чем любая другая причинная система, с которой

наука сейчас занимается сама собой, это переменные в человеческих системах ценностей

что определит будущее. 1  Древние структуры мозга могут быть в значительной степени запрограммированы, но неокортекс

не является. Позитивные влияния приводят к позитивным привычкам ума. Это в свою очередь,

приводит к перестройке обширной сети нейронных связей мозга.

себя такими способами, которые позволяют нам свести к минимуму и превзойти эти ментальные

недостатки. Я называю процесс развитие мудрости , и исследовать это

Кроме того, вы можете посетить веб-сайт The Wisdom Page по адресу www.wisdompage.com.

Также возможный интерес представляет 22-минутное иллюстрированное видео.

который охватывает ту же территорию, что и это эссе.

Древние структуры мозга могут быть в значительной степени запрограммированы, но неокортекс

не является. Позитивные влияния приводят к позитивным привычкам ума. Это в свою очередь,

приводит к перестройке обширной сети нейронных связей мозга.

себя такими способами, которые позволяют нам свести к минимуму и превзойти эти ментальные

недостатки. Я называю процесс развитие мудрости , и исследовать это

Кроме того, вы можете посетить веб-сайт The Wisdom Page по адресу www.wisdompage.com.

Также возможный интерес представляет 22-минутное иллюстрированное видео.

который охватывает ту же территорию, что и это эссе.