4.Мотивационная сфера личности и волевая деятельность.

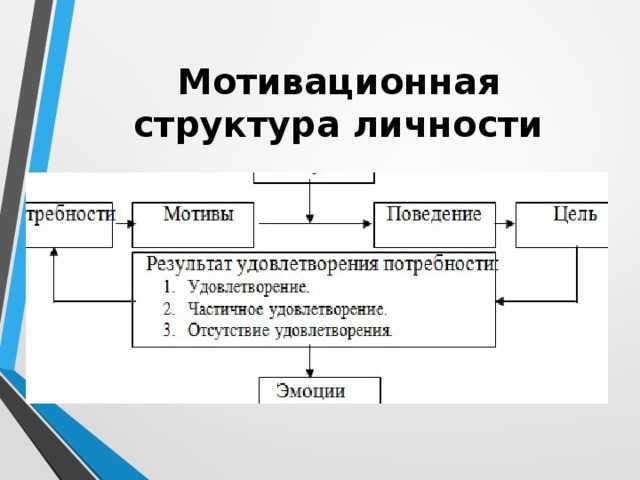

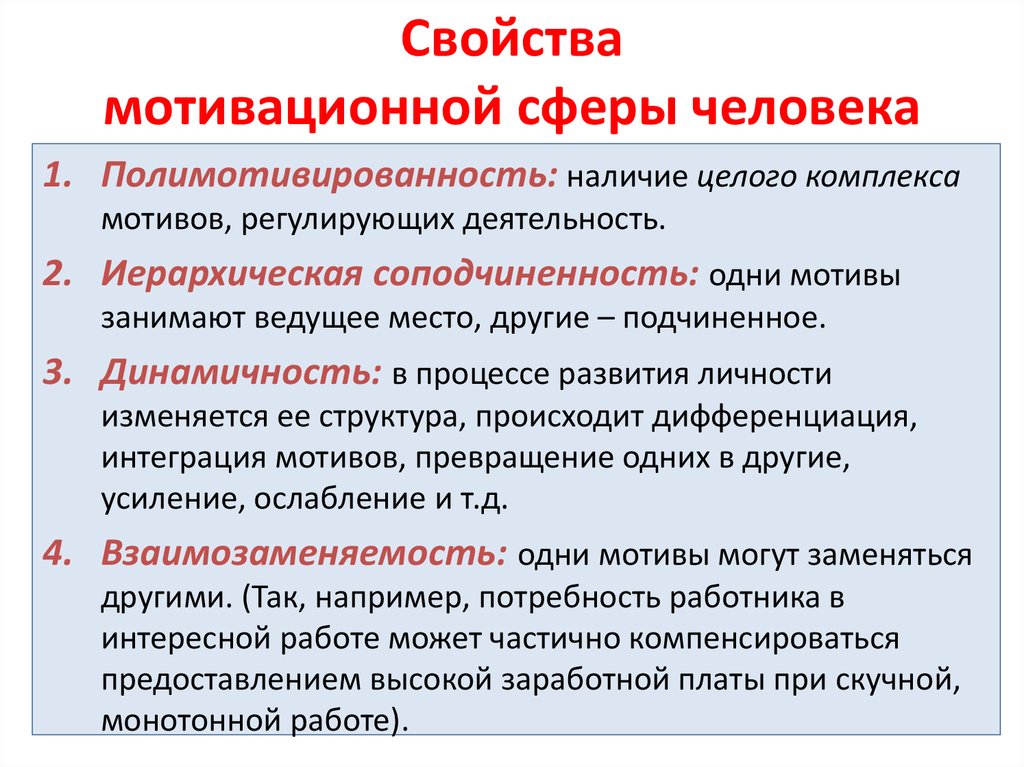

Всякая деятельность человека побуждается не одним мотивом, а несколькими, т. е. деятельность обычно полимотивирована. Совокупность всех мотивов к данной деятельности называется мотивацией деятельности данного индивида. Мотивация определяется как процесс, увязывающий воедино личностные и ситуационные параметры на пути регуляции деятельности, направленной на преобразование предметной ситуации для реализации соответствующего мотива, для осуществления определенного предметного отношения личности к окружающей ситуации. Можно говорить не только о мотивации какой-либо деятельности, но и об общей мотивации, характерной для данного человека, имея в виду совокупность стойких мотивов.

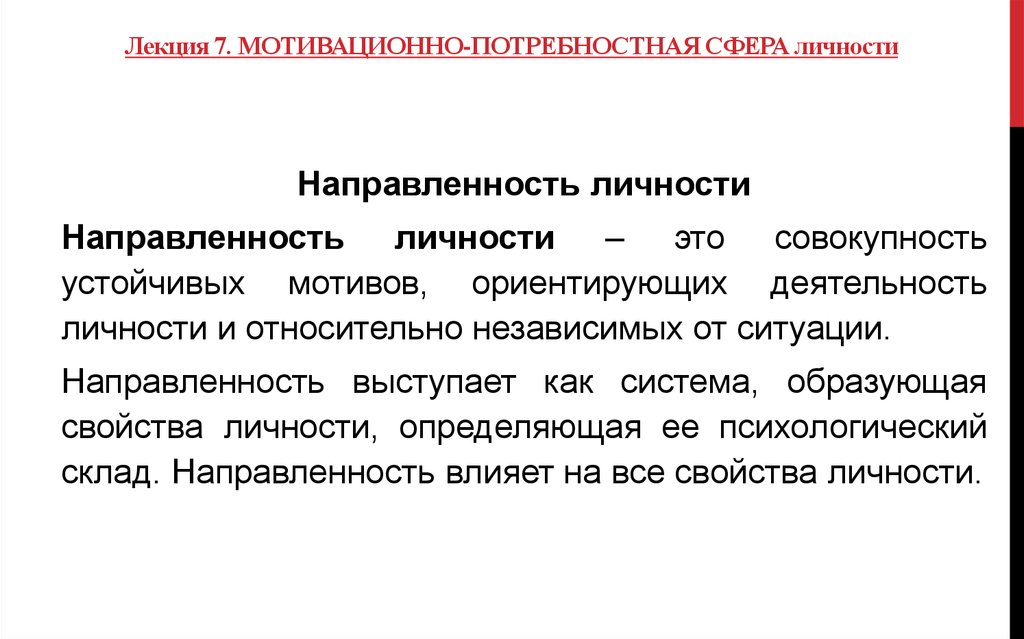

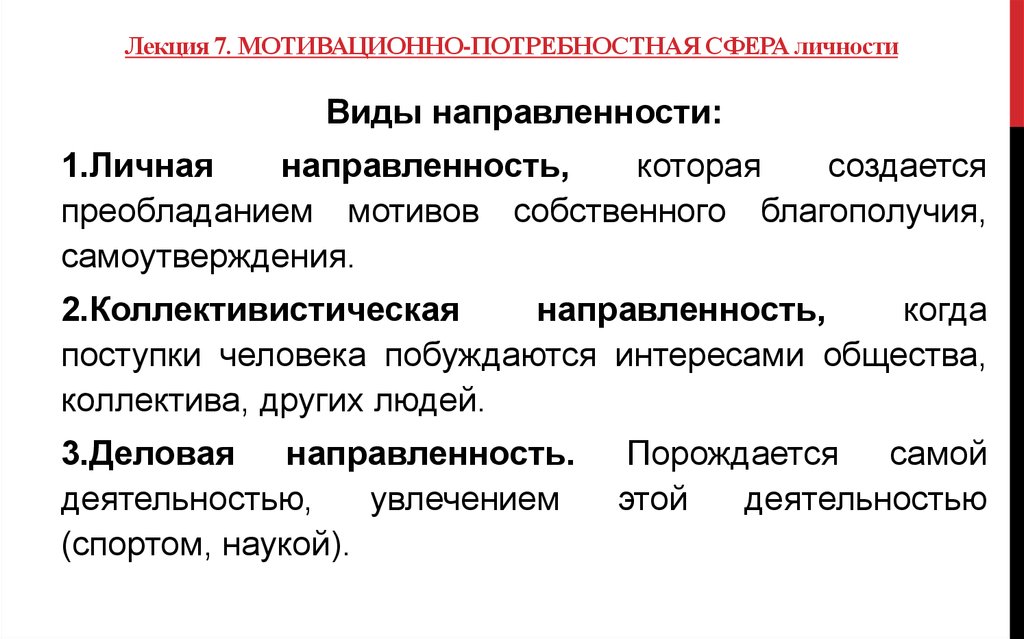

Совокупность

устойчивых мотивов, определяющих

избирательность отношений и активности

человека и относительно независимых

от наличных ситуаций, называется направленностью

личности.

Направленность как подструктура личности

включает в себя различные побуждения:

ее мотивы, потребности, диспозиции,

интересы, стремления, намерения, идеалы,

нормы, самооценки, оценки других людей,

уровень притязаний, установки и т.

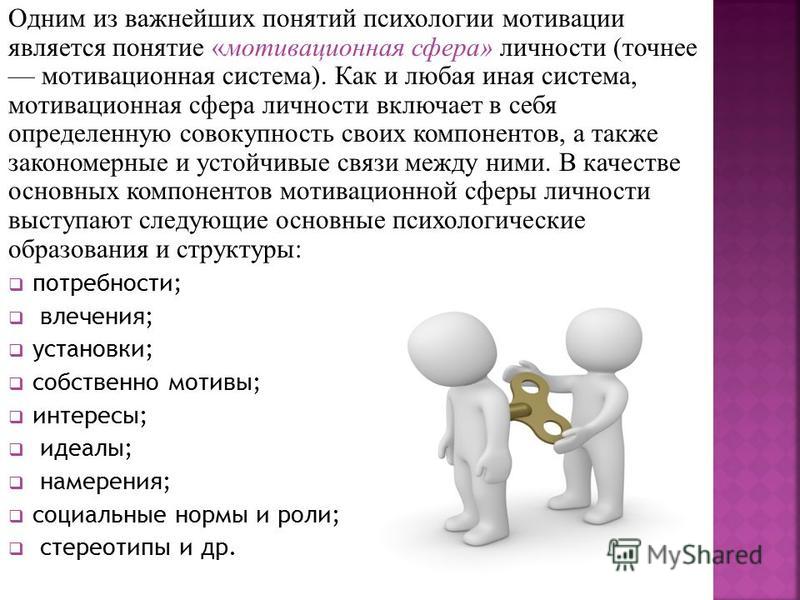

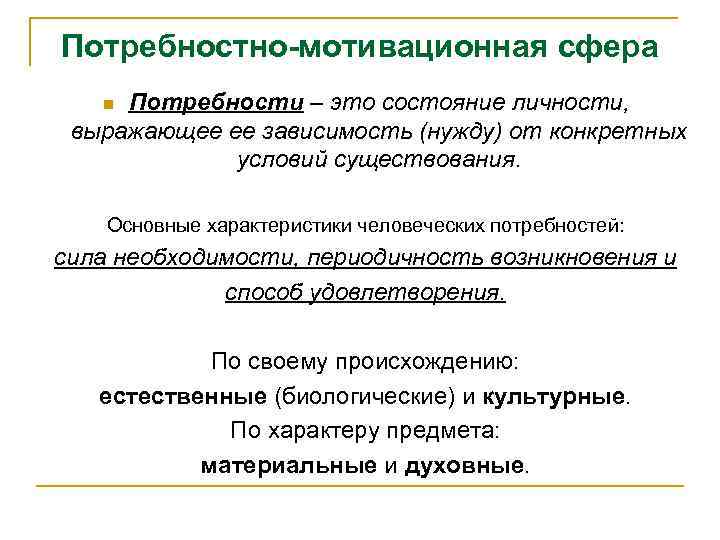

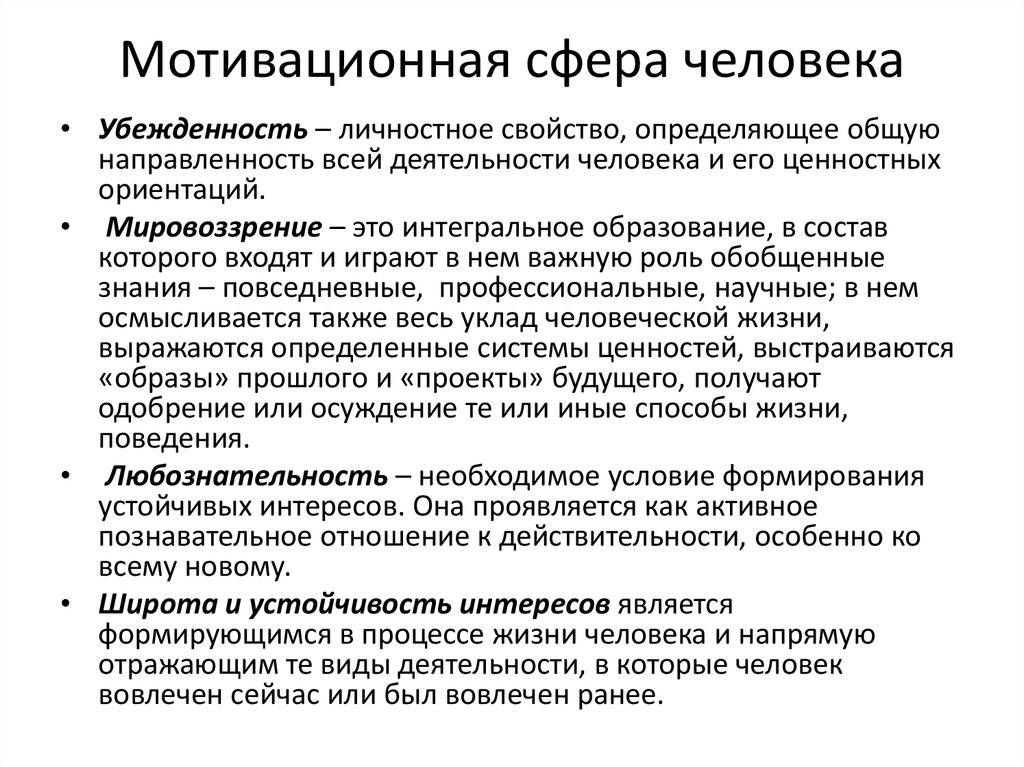

В качестве побудителей человеческого поведения, представляющих собой мотивационную сферу личности, выступают влечения, установки, желания, интересы, склонности, идеалы и мировоззрение.

Влечение – первичное эмоциональное проявление потребности человека в чем-либо, побуждение, еще не опосредованное сознательным целеполаганием.

Установка – неосознаваемое личностью состояние готовности к определенному поведению или деятельности. Установка чаще всего складывается в результате неоднократного повторения ситуаций, в которых человек реагировал определенным образом.

Желание – одна из форм мотивационного состояния, основанного на осознанной по содержанию потребности, которая еще не выступает в качестве сильного побуждения к действию.

Интерес

– форма

проявления познавательной потребности,

выражающаяся избирательным отношением

личности к объекту в силу его жизненного

значения и эмоциональной привлекательности.

Склонность – избирательная направленность субъекта на определенную деятельность.

Идеал – важная цель личных стремлений человека, своеобразный пример, эмоционально окрашенный эталон действия.

Мировоззрение представляет собой систему взглядов человека на мир и его закономерности. Мировоззрение служит высшим регулятором поведения личности, определяя не только общую направленность личности, но и ее целеустремленность. Идеалы и мировоззрение формируются у человека на основе его интересов и склонностей.

В

повседневной жизни обычно не бывает

затруднений в определении явлений,

которые относятся к проявлениям воли.

К волевым относят все действия и поступки,

которые совершаются не по внутреннему

желанию, а по необходимости, а также те

действия, которые связаны с преодолением

различных жизненных трудностей и

препятствий. Кроме того, имеется целый

ряд свойств личности, которые традиционно

обозначаются как волевые: настойчивость,

выдержка, целеустремленность, терпение

и др.

В самом общем виде понятие воли может быть определено как сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, связанное с преодолением внутренних и внешних препятствий.

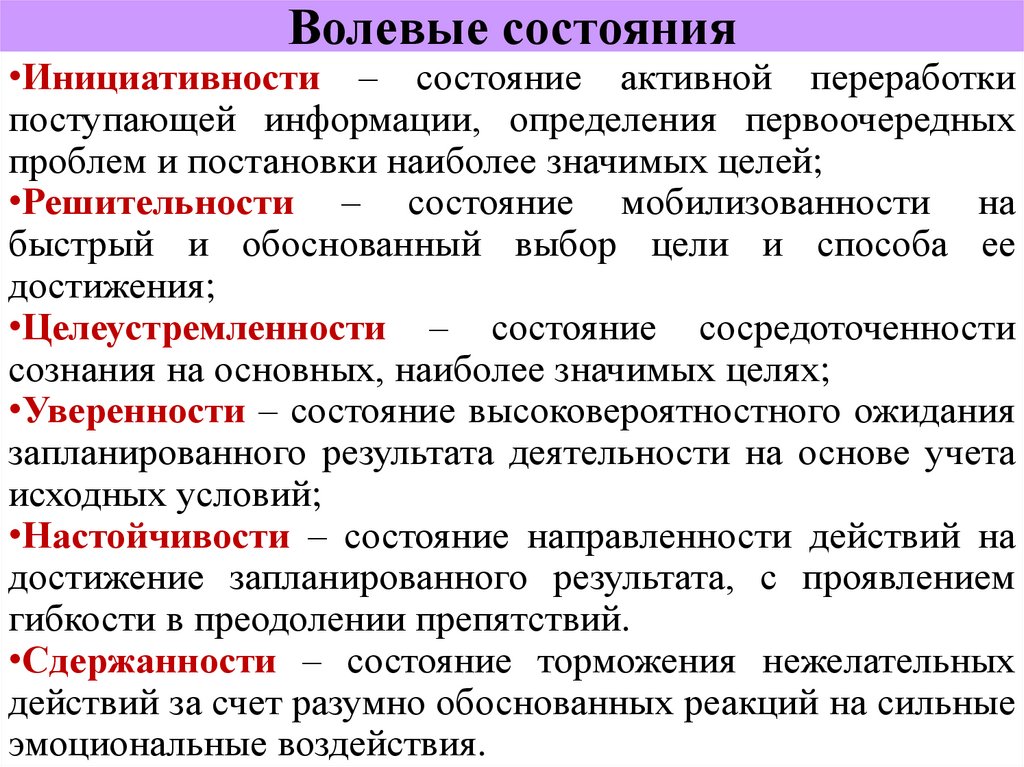

Волевые процессы обеспечивают выполнение двух взаимосвязанных функций: побудительной и тормозной. Первая – побудительная – непосредственно связана с мотивационными факторами и заключается в инициировании того или иного действия, деятельности по преодолению объективных и субъективных препятствий. Воля представляет собой особую форму активности человека.

Вторая функция волевых процессов – тормозная – состоит в сдерживании мотивов и желаний, несогласующихся с главными целями деятельности, идеалами, ценностями, взглядами, мировоззрением личности. В своем единстве тормозная и побудительная функции воли обеспечивают преодоление трудностей на пути к достижению цели, т. е. обеспечивают волевую регуляцию поведения человека.

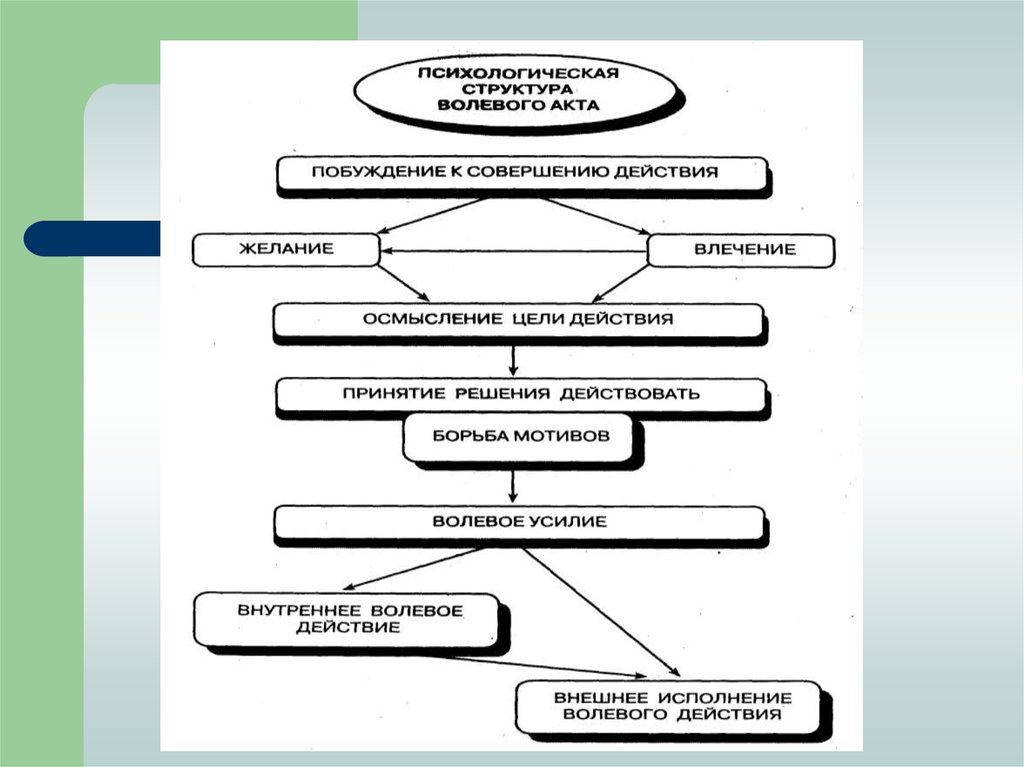

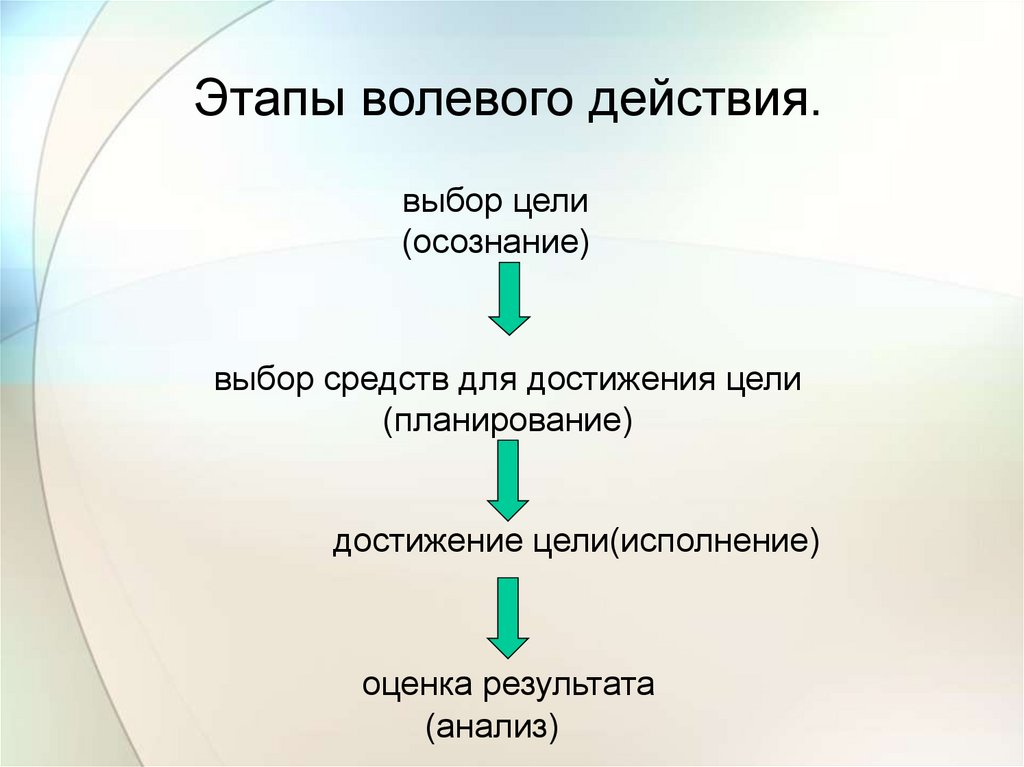

Волевые

действия реализуются в волевых актах,

имеющих определенную структуру и

содержание. Волевые акты могут быть

простыми и сложными. В простом

волевом акте побуждение

к действию переходит в само действие

почти автоматически. В сложном

волевом актедействию

предшествуют учет его последствий,

осознание мотивов, принятие решения,

намерение его осуществить, составление

плана осуществления. Таким образом,

структуру сложного волевого акта

образуют следующие основные этапы: 1)

возникновение мотивов деятельности;

2) борьба мотивов; 3) решение о действии;

4) исполнение принятого решения. Нередко

1-й, 2-й и 3-й этапы объединяют, называя

эту часть волевого действия

Волевые акты могут быть

простыми и сложными. В простом

волевом акте побуждение

к действию переходит в само действие

почти автоматически. В сложном

волевом актедействию

предшествуют учет его последствий,

осознание мотивов, принятие решения,

намерение его осуществить, составление

плана осуществления. Таким образом,

структуру сложного волевого акта

образуют следующие основные этапы: 1)

возникновение мотивов деятельности;

2) борьба мотивов; 3) решение о действии;

4) исполнение принятого решения. Нередко

1-й, 2-й и 3-й этапы объединяют, называя

эту часть волевого действия

Ситуация

борьбы мотивов как конкретных побудителей

действия (одно желание противопоставляется

другому, сталкивается с ним) может

требовать от человека овладения своим

поведением, заставляет приложить

соответствующие усилия для ее осмысливания.

Борьба мотивов тем сильнее, чем более

весомы противоборствующие мотивы, чем

более равными по своей силе и значимости

они являются для человека.

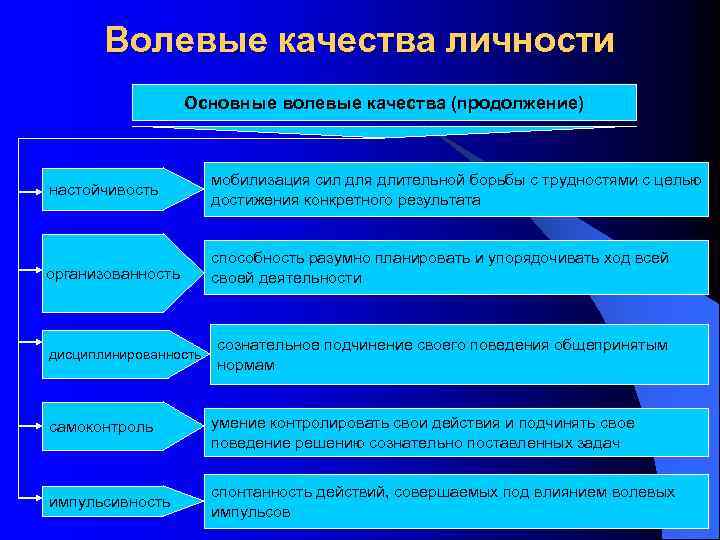

В волевых действиях личность и ее психические процессы проявляются, формируются и развиваются. В связи с этим выделяют еще одну функцию воли – генетическую. Она способствует повышению уровня осознаваемости и организованности других психических процессов, а также формированию так называемых волевых свойств личности: самостоятельности, решительности, настойчивости, самообладания, целеустремленности и др.

| Психические процессы и состояния — Мотивационно-волевая сфера | ||||||||||||

| Лекции и практикум по психологии — Общая психология | ||||||||||||

Страница 5 из 6

2.  5 Мотивационно-волевая сфера 5 Мотивационно-волевая сфера

В отечественной традиции на протяжении ХХ столетия сложилось два основных подхода к пониманию мотива. Первый рассматривает мотив как относительно устойчивое свойство личности, в основе которого лежит эмоционально переживаемая потребность, в значительной степени осознаваемая и побуждающая к деятельности. В таком понимании мотив является частью личности, связан с личностными ценностями и мировоззрением в целом, с представлениями о себе и самооценкой. Второй понимает мотив как ситуативное побуждение, то есть желание или намерение что-то сделать здесь и сейчас, в основе которого лежат как личностные мотивы, так и ситуативные стимулы. Иногда эти подходы дифференцируют как личностный мотив и ситуационный мотив. В отечественной традиции на протяжении ХХ столетия сложилось два основных подхода к пониманию мотива. Первый рассматривает мотив как относительно устойчивое свойство личности, в основе которого лежит эмоционально переживаемая потребность, в значительной степени осознаваемая и побуждающая к деятельности. В таком понимании мотив является частью личности, связан с личностными ценностями и мировоззрением в целом, с представлениями о себе и самооценкой. Второй понимает мотив как ситуативное побуждение, то есть желание или намерение что-то сделать здесь и сейчас, в основе которого лежат как личностные мотивы, так и ситуативные стимулы. Иногда эти подходы дифференцируют как личностный мотив и ситуационный мотив. Вся совокупность мотивационных образований личности или деятельности называется мотивацией. В психологии может идти речь, например, о мотивации учебной деятельности, труда, игры, общения, т.д., мотивации правового или девиантного поведения, но также и мотивации личности, например, конкретного человека или людей одного психологического типа, одной профессии, т.д. Вместе с тем, понятие «мотивация» имеет ещё одно значение — это процесс формирования побуждения, в результате которого у человека возникает желание что-то сделать, совершить. Вся совокупность мотивационных образований личности или деятельности называется мотивацией. В психологии может идти речь, например, о мотивации учебной деятельности, труда, игры, общения, т.д., мотивации правового или девиантного поведения, но также и мотивации личности, например, конкретного человека или людей одного психологического типа, одной профессии, т.д. Вместе с тем, понятие «мотивация» имеет ещё одно значение — это процесс формирования побуждения, в результате которого у человека возникает желание что-то сделать, совершить.Любой мотив или мотивация имеет две стороны — содержательную и динамическую. В содержательной стороне отражена суть переживаемой потребности, в чём именно нуждается человек, а также личностный смысл деятельности и поступков, соотнесённый с ценностями и идеалами человека. То есть что человеку надо, к чему именно он стремится, зачем ему надо то, к чему он стремится. Содержательная сторона мотива и мотивации всегда связана с мировоззрением личности, а оно в свою очередь, связано с социокультурной ментальностью, с социальными представлениями, имеющимися в обществе на данном историческом этапе его развития.  В динамической стороне отражена сила эмоционального переживания, устойчивость стремления, скорость актуализации мотива в реальной ситуации. То есть насколько сильно человеку это надо, насколько неизменно, постоянно его стремление, насколько быстро оно вызывает какие-то действия с его стороны. Абрахам Маслоу предложил пирамиду потребностей, в которой выделил 5 групп (уровней) потребностей: 1) физиологические потребности; 2) потребность в безопасности; 3) в принадлежности и поддержке; 4) в уважении и признании; 5) в самооактуализации. Все потребности он делит на две глобальные группы — потребности дефицита (1, 2, 3 уровни) и потребности роста (4 и 5 уровни).  Генри Мюррей создал классификацию потребностей (он рассматривал мотивы и потребности как единое явления, не делая между ними различия), которая оказалась одной из наиболее удачных, и сегодня является очень востребованной в научном познании. Он выделил первичные и вторичные потребности, отнеся к первым потребности в воде, пище, сексе (с ними человек рождается), а ко вторым — психогенные потребности, которые формируются в процессе социального взаимодействия (например, потребность в достижениях, независимости, уважении, власти, агрессии, т.д.). Согласно Г. Мюррею мотивы также делятся на мотивы приближения и избегания. Мотив приближения — это стремление к активному поиску предмета удовлетворения потребности, побуждение к действиям, направленным на сближение с объектом удовлетворения потребности (например, мотив достижения, мотив присоединения). Мотив избегания — это стремление дистанцироваться от объекта, который может привести к нежелательному исходу, побуждение к действиям, направленным на удаление от объекта, содержащего угрозу для удовлетворения потребности (например, мотив избегания неудачи, мотив избегания отвержения) [Хекхаузен Х.  , 2003]. , 2003].Алексей Николаевич Леонтьев [Леонтьев А.Н., 2001] делит мотивы на номинальные и реально действующие. Номинальный мотив — это мотив знаемый, он не имеет функции побуждения и смыслообразования, но может использоваться как мотивировка, благовидный предлог, может присутствовать в виде стереотипного идеала, который, однако, лишен личностного смысла. Реально действующий мотив — это мотив, побуждающий к деятельности, являющийся действительной причиной поведения человека. Реально действующие мотивы могут быть мотивами-стимулами и смыслообразующими мотивами. Мотив-стимул — это побудитель из внешней среды, который «динамизирует» деятельность, но лишён личностного смысла. Например, поведение может строиться, подчиняясь требованиям внешней необходимости или общепринятых образцов, не определяясь при этом собственными жизненными отношениями и потребностями субъекта. С.Л. Рубинштейн пишет: «Люди часто поступают так или иначе, потому что так делают «все» … с поведением в этом случае дело обстоит так же, как с одеждой, когда действует власть моды: «так носят» равносильно императивному «носи, как носят»» [Рубинштейн С.  Л., 2000]. Л., 2000].Смыслообразующий мотив — это мотив, побуждающий к деятельности и придающий ей личностный смысл. Смыслообразующие мотивы всегда занимают более высокое иерархическое место в системе мотивов, даже если они не влияют прямо на конкретные действия. В конкретной ситуации они могут оставаться «за занавесом», определяя деятельность в целом или даже ряд деятельностей. Смыслообразующий мотив всегда связан с представлениями человека о себе и своей жизни, он дает ощущение внутренней необходимости действия [Леонтьев А.Н., 2001]. Психологические теории мотивации. Хайнс Хекхаузен [Хекхаузен Х., 2003], обобщая научное наследие психологии мотивации Х1Х — ХХ в.в., выделил 4 взгляда на причинность поведения, которые сформировались за этот период в западной психологии. 1. Объяснение поведения, исходя из личностных диспозиций (свойств личности) при полном или частичном игнорировании влияния ситуации. Практически, это сведение теории мотивации к теории личности. Сторонники этого подхода основываются на том наблюдении, что в одной и той же ситуации разные люди ведут себя по-разному, в схожих ситуациях один и тот же человек поступает однотипно, и если ситуация повторяется, то человек часто ведет себя так же, как раньше.  Из этого делается вывод, что причины поступков человека кроются в его личностных особенностях. Например, человек общается, потому что общительный, говорит правду, потому что честный, т.д. На таких позициях стояли сторонники диспозициональной теории личности, такие как Г. Оллпорт, Ф. Лерш, Р. Кэттелл, В. Штерн, др. Из этого делается вывод, что причины поступков человека кроются в его личностных особенностях. Например, человек общается, потому что общительный, говорит правду, потому что честный, т.д. На таких позициях стояли сторонники диспозициональной теории личности, такие как Г. Оллпорт, Ф. Лерш, Р. Кэттелл, В. Штерн, др.2. Объяснение поведения на основе ситуативного фактора. Сторонники этого подхода считают, что человек всегда испытывает давление со стороны ситуации. Нельзя, например, всех людей изначально разделить на честных и нечестных, часто они становятся таковыми именно в определенной ситуации, например, в ситуации экзамена. Из этого делается вывод, что для понимания мотивации надо изучать ситуативные факторы, особенности стимулов, а также особенности реагирования на эти стимулы разных людей. На этих позициях стоят сторонники бихевиоризма и психологии научения: Э. Торндайк, Э. Толмен, Л. Халл, Б. Скиннер, Н. Миллер. 3. Объяснение поведения на основе взаимодействия личностных диспозиций и ситуации.  Авторы, разделяющие эту точку зрения, считают, что крайние варианты не отражают поведение нормального человека в жизненной ситуации. Если человек действует только на основе личностных диспозиций вне зависимости от ситуации, то это из области психопатологии. Если только на основе ситуативных стимулов, то это автоматизированное поведение. Нормальное поведение человека в обычной жизни располагается где-то между этими полюсами. Курт Левин предложил теорию поля, в которой доказывает, что поведение человека подчиняется формуле: V=f(P,U), то есть поведение (V) есть функция актуального состояния субъекта (Р) и воспринимаемого им актуального состояния ситуации (S). Следовательно, необходимо изучать и личностные особенности, и различия в поведении людей в тех или иных ситуациях. На этих позициях в психологии стоят К Левин (теория поля), Г. Мюррей (теория психогенных потребностей), Л. Фестингер (теория когнитивного диссонанса), Д. МакКлелланд, Дж. Аткинсон, Х. Хекхаузен (модели мотивации достижения), др. Авторы, разделяющие эту точку зрения, считают, что крайние варианты не отражают поведение нормального человека в жизненной ситуации. Если человек действует только на основе личностных диспозиций вне зависимости от ситуации, то это из области психопатологии. Если только на основе ситуативных стимулов, то это автоматизированное поведение. Нормальное поведение человека в обычной жизни располагается где-то между этими полюсами. Курт Левин предложил теорию поля, в которой доказывает, что поведение человека подчиняется формуле: V=f(P,U), то есть поведение (V) есть функция актуального состояния субъекта (Р) и воспринимаемого им актуального состояния ситуации (S). Следовательно, необходимо изучать и личностные особенности, и различия в поведении людей в тех или иных ситуациях. На этих позициях в психологии стоят К Левин (теория поля), Г. Мюррей (теория психогенных потребностей), Л. Фестингер (теория когнитивного диссонанса), Д. МакКлелланд, Дж. Аткинсон, Х. Хекхаузен (модели мотивации достижения), др. 4. Объяснение поведения на основе взаимодействия личностных и ситуативных факторов и с учетом социокультурных норм и возможностей осуществления деятельности. Личностные особенности не являются 100%-но врожденными, они формируются на основе социокультурных особенностей развития личности и социокультурных возможностей осуществления деятельности. Длительный дефицит возможностей ограничивает развитие личностных диспозиций и возможностей поведения. Поведенческое поле ограничивает поведение формами, соответствующими данному месту и времени, и именно различия в возможностях осуществления деятельности влияют на развитие мотивов. Из этого делается вывод, что надо понимать социокультурную среду и учитывать ее при изучении личностных и ситуативных факторов поведения человека. В зарубежной психологии одним из первых, кто высказал эту точку зрения, стал Дж. Камински. В отечественной психологии одной из первых научных работ по проблеме мотивации можно считать книгу профессора Петражицкого «О мотивах человеческих поступков», вышедшую в 1904 г.  Интерес к этой проблеме в тот же период проявляет психолог А.Ф. Лазурский, который, анализируя волевой процесс, выделил в нем «силу и слабость желаний и влечений», «наклонность к борьбе мотивов», «ясность, определенность желаний», то есть элементы, имеющие мотивационную природу. В дальнейшем мотивацией в связи с теорией установки занимался Д.Н. Узнадзе, в связи с теорией отношений — В.Н. Мясищев. С.Л. Рубинштейн, который развивал потребностный подход к мотивации, впервые рассмотрел мотивы в связи с конкретными видами деятельности, при этом мотивы им связывались с общественноисторическим развитием, общественным характером деятельности человека, подчеркивалось отличие сознательной человеческой деятельности от инстинктивного поведения животного [Рубинштейн С.Л., 2000]. Интерес к этой проблеме в тот же период проявляет психолог А.Ф. Лазурский, который, анализируя волевой процесс, выделил в нем «силу и слабость желаний и влечений», «наклонность к борьбе мотивов», «ясность, определенность желаний», то есть элементы, имеющие мотивационную природу. В дальнейшем мотивацией в связи с теорией установки занимался Д.Н. Узнадзе, в связи с теорией отношений — В.Н. Мясищев. С.Л. Рубинштейн, который развивал потребностный подход к мотивации, впервые рассмотрел мотивы в связи с конкретными видами деятельности, при этом мотивы им связывались с общественноисторическим развитием, общественным характером деятельности человека, подчеркивалось отличие сознательной человеческой деятельности от инстинктивного поведения животного [Рубинштейн С.Л., 2000].А.Н. Леонтьев ввёл понятие «опредмечивания потребности», совершенно по-новому объясняя механизм формирования мотива. В развиваемой им теории деятельности он делает акцент на осознанности мотивов, в противовес веяниям теории инстинктов, психодинамическим и бихевиористским теориям, вводит понятие личностного смысла и смыслообразующей функции мотива.  В научной школе А.Н. Леонтьева мотив и мотивация рассматриваются как элементы структуры деятельности [Леонтьев А.Н., 2001]. С этих позиций разработана системно-динамическая модель мотивации М.Ш. Магомед- Эминова [Ильин Е.П., 2000]. В научной школе А.Н. Леонтьева мотив и мотивация рассматриваются как элементы структуры деятельности [Леонтьев А.Н., 2001]. С этих позиций разработана системно-динамическая модель мотивации М.Ш. Магомед- Эминова [Ильин Е.П., 2000].

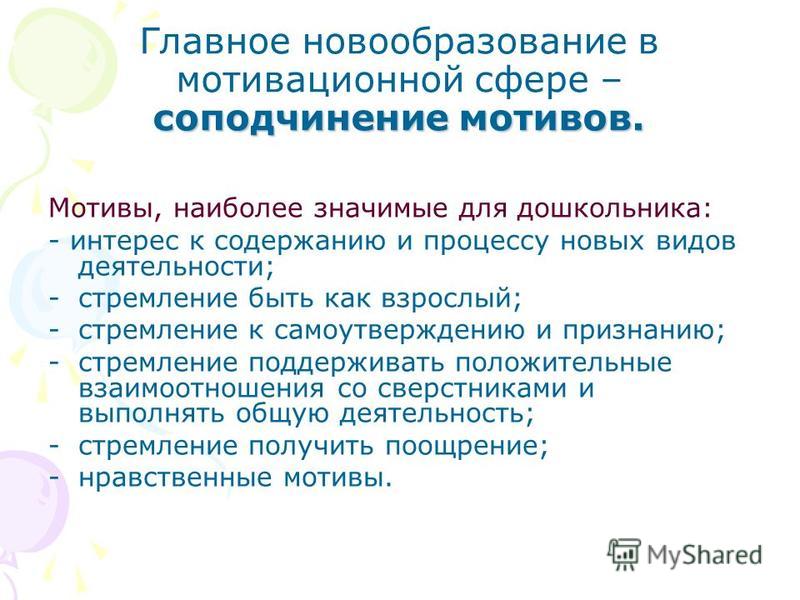

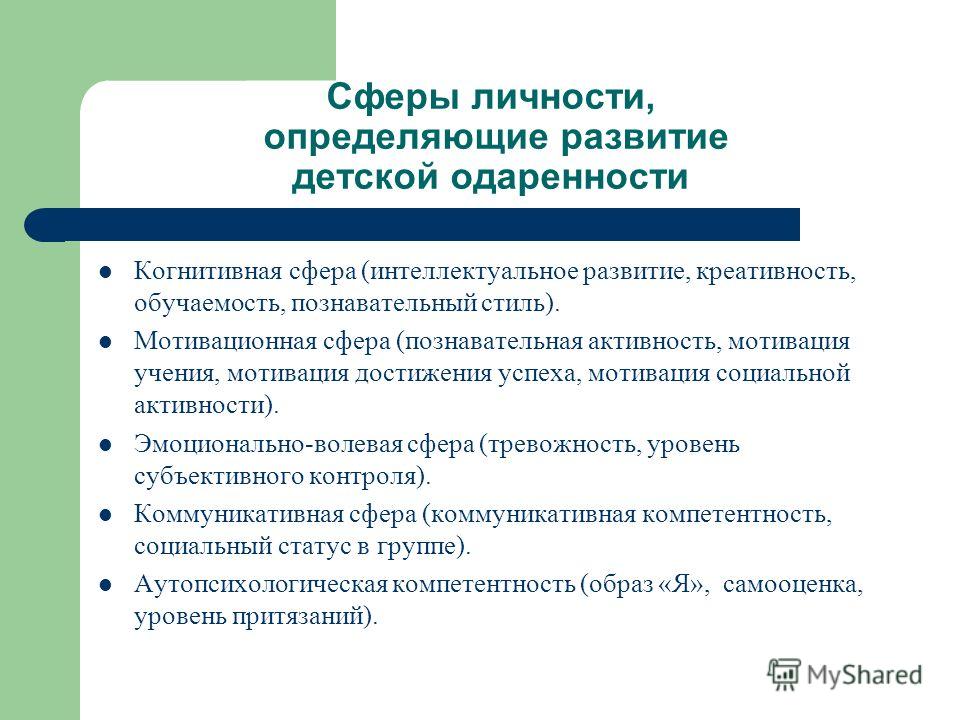

Мотивационная сфера личности — это совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых мотивационных образований, выступающих в виде многоуровневого, иерархически организованного и в достаточной степени интегрированного целостного образования личности.

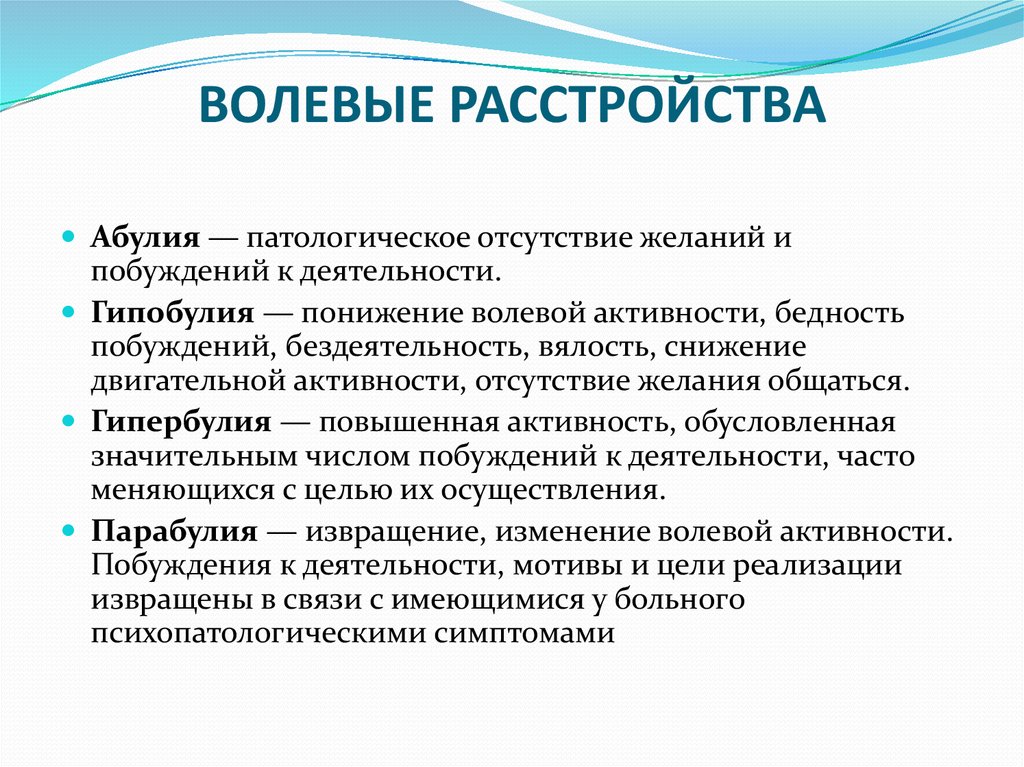

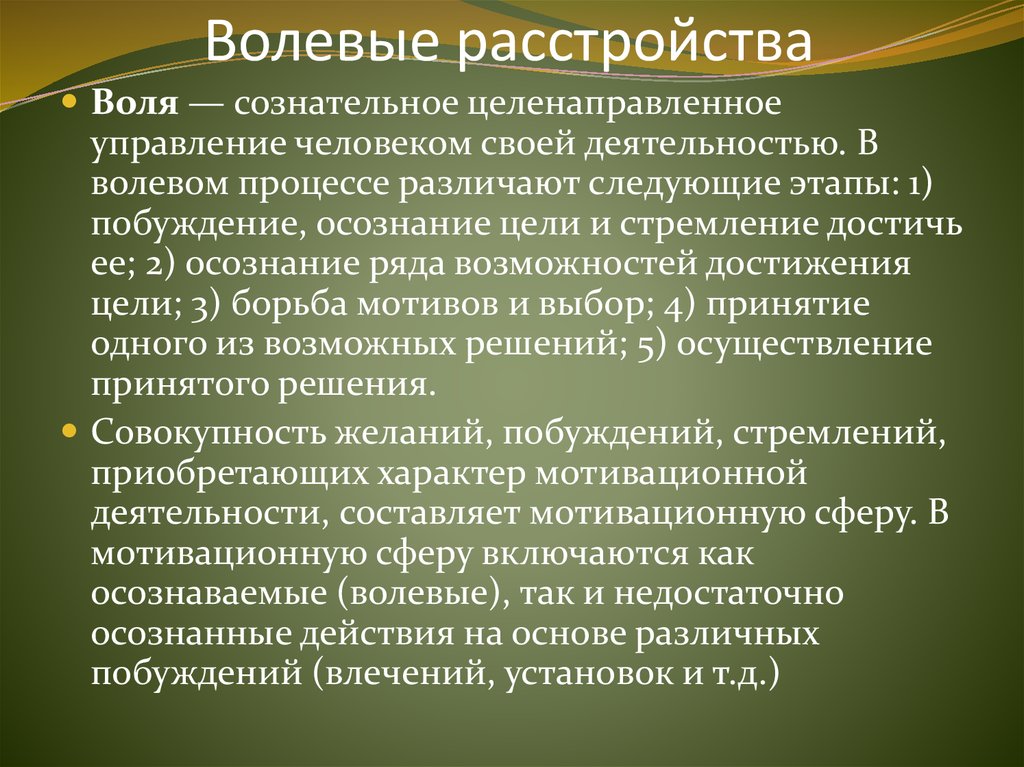

Воля — это сознательное регулирование человеком своего поведения и деятельности, выраженное в умении преодолевать внешние и внутренние трудности при совершении целенаправленных действий и поступков.

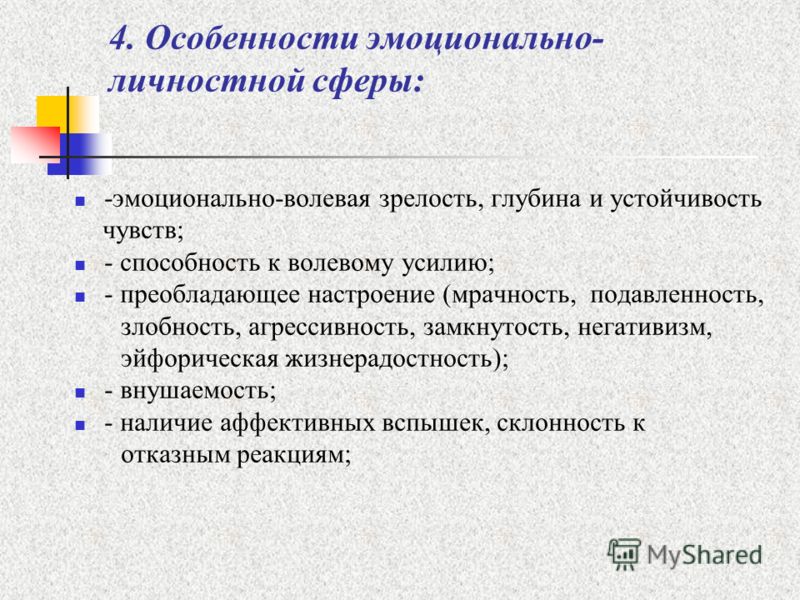

Воля как психическая функция проходит путь от построения простейших произвольных движений до формирования сложных волевых качеств. В психологии изучены и описаны волевые качества, необходимые как для активизации желаемых действий, так и для торможения нежелательных. Среди основных волевых качеств можно назвать силу воли, настойчивость, решительность, целеустремлённость, выдержку, самообладание, др. Иногда говорят о положительных (желаемых) и отрицательных (нежелаемых) волевых качествах.

Мотивация и воля являются регуляторными психическими функциями и выступают как взаимосвязанные части единой системы регуляции поведения личности. Воля, не обладая собственным психическим содержанием, выступает как особый механизм, который обеспечивает высший личностный, осознанный уровень регуляции поведения и деятельности. Как показали исследования авторов московской психологической школы, при недостатке мотивационного побуждения воля выполняет задачу усиления смысла предстоящей деятельности и привлечения дополнительных ресурсов мотивации волевыми действиями.

<< Предыдущая — Следующая >> |

Комплексная мотивационно-волевая модель суицидального поведения

1. ВОЗ. 2014. Предотвращение самоубийств: глобальный императив. Женева, Швейцария: ВОЗ. [Google Scholar]

2. Турецкий Г., Брент Д.А.

2016. Суицид и суицидальное поведение. Ланцет

387, 1227–1239. ( 10.1016/S0140-6736(15)00234-2) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Суицид и суицидальное поведение. Ланцет

387, 1227–1239. ( 10.1016/S0140-6736(15)00234-2) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

3. Хоутон К., Сондерс К.Е., О’Коннор Р.С. 2012. Самоповреждения и самоубийства у подростков. Ланцет 379, 2373–2382. ( 10.1016/S0140-6736(12)60322-5) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

4. О’Коннор Р.С., Нок М.К. 2014. Психология суицидального поведения. Ланцет Психиатрия 1, 73–85. ( 10.1016/S2215-0366(14)70222-6) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

5. Franklin JC, et al. 2017. Факторы риска суицидальных мыслей и поведения: метаанализ 50-летних исследований. Психол. Бык. 143, 187–232. ( 10.1037/bul0000084) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

6. O’Connor RC.

2011.

К интегрированной мотивационно-волевой модели суицидального поведения. В Междунар. руководство по предотвращению самоубийств: исследования, политика и практика (ред. О’Коннор Р.К., Платт С., Гордон Дж.), стр. 181–19.8. Чичестер, Великобритания: Wiley. [Google Scholar]

[Google Scholar]

7. Столяр Т.Е. 2005. Почему люди умирают от самоубийства. Бостон, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета. [Google Scholar]

8. Баумайстер РФ. 1990. Самоубийство как бегство от себя. Психол. преп. 97, 90–113. ( 10.1037/0033-295X.97.1.90) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

9. Schotte DE, Clum GA. 1987. Навыки решения проблем у суицидальных психических пациентов. Дж. Консалт. клин. Психол. 55, 49–54. ( 10.1037/0022-006X.55.1.49) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

10. Шнейдман Э.С. 1985. Определение самоубийства. Чичестер, Великобритания: John Wiley & Sons. [Google Scholar]

11. Williams JMG. 2001. Крик боли. Лондон, Великобритания: Пингвин. [Google Scholar]

12. Ван Орден К.А., Витте Т.К., Цукровиц К.С., Брейтуэйт С.Р., Селби Э.А., Джойнер Т.Е. мл. 2010. Межличностная теория самоубийства. Психол. преп. 117, 575–600. ( 10.1037/a0018697) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

13. Клонский Э.Д., May AM.

2015.

Трехэтапная теория (3ST): новая теория самоубийства, основанная на концепции «от идеи к действию». Междунар. Дж. Когн. тер.

8, 114–129. ( 10.1521/ijct.2015.8.2.114) [CrossRef] [Google Scholar]

Клонский Э.Д., May AM.

2015.

Трехэтапная теория (3ST): новая теория самоубийства, основанная на концепции «от идеи к действию». Междунар. Дж. Когн. тер.

8, 114–129. ( 10.1521/ijct.2015.8.2.114) [CrossRef] [Google Scholar]

14. Клонский Э.Д., Цю Т.Ю., Саффер Б.Ю. 2017. Последние достижения в дифференциации суицидальных попыток от суицидальных идеаторов. Курс. мнение Психиатрия 30, 15–20. ( 10.1097/YCO.0000000000000294) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

15. O’Connor RC, Cleare S, Eschle S, Wetherall K, Kirtley OJ. 2016. Интегральная мотивационно-волевая модель суицидального поведения: обновление. В Международном справочнике по предотвращению самоубийств (ред. О’Коннор Р.К., Пиркис Дж.), стр. 220–240. Чичестер, Великобритания: Уайли Блэквелл. [Академия Google]

16. Айзен И. 1991. Теория запланированного поведения. Орган. Поведение Гум. Реш. 50, 179–211. ( 10.1016/0749-5978(91)

-T) [CrossRef] [Google Scholar]

17. Williams JMG, Van der Does AJW, Barnhofer T, Crane C, Segal ZS. 2008.

Когнитивная реактивность, суицидальные мысли и беглость в будущем: предварительное исследование теории дифференциальной активации безнадежности/суицидальности. Познан. тер. Рез.

32, 83–104. ( 10.1007/s10608-006-9105-y) [CrossRef] [Google Scholar]

2008.

Когнитивная реактивность, суицидальные мысли и беглость в будущем: предварительное исследование теории дифференциальной активации безнадежности/суицидальности. Познан. тер. Рез.

32, 83–104. ( 10.1007/s10608-006-9105-y) [CrossRef] [Google Scholar]

18. Платт С. 2016. Неравенство и суицидальное поведение. В Международном справочнике по предотвращению самоубийств (ред. O’Connor RC, Pirkis J), стр. 258–283, 2-е изд. Чичестер, Великобритания: Уайли Блэквелл. [Академия Google]

19. Гилберт П., Аллан С. 1998. Роль поражения и ловушки (задержанного бегства) в депрессии: исследование эволюционного взгляда. Психол. Мед. 28, 585–598. ( 10.1017/S0033291798006710) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

20. Teasdale JD, Dent J. 1987. Когнитивная уязвимость к депрессии: исследование двух гипотез. бр. Дж. Клин. Психол. 26, 113–126. ( 10.1111/j.2044-8260.1987.tb00737.x) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

21. Williams JMG, Barnhofer T, Crane C, Beck AT.

2005.

Решение проблем ухудшается после проблем с настроением у ранее депрессивных пациентов с a. История суицидальных мыслей. Дж. Ненормальный. Психол.

114, 421–431. ( 10.1037/0021-843X.114.3.421) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

История суицидальных мыслей. Дж. Ненормальный. Психол.

114, 421–431. ( 10.1037/0021-843X.114.3.421) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

22. Лау М.А., Сегал З.В., Уильямс JMG. 2004. Гипотеза дифференциальной активации Тисдейла: последствия для механизмов рецидива депрессии и суицидального поведения. Поведение Рез. тер. 42, 1001–1017. ( 10.1016/j.brat.2004.03.003) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

23. Турецкий Г. 2014. Молекулярные основы суицидального мозга. Нац. Преподобный Нейроски. 15, 802–816. ( 10.1038/nrn3839) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

24. Hewitt PL, Flett GL. 1991. Перфекционизм в личном и социальном контекстах – концептуализация, оценка и ассоциация с психопатологией. Дж. Перс. соц. Психол. 60, 456–470. ( 10.1037/0022-3514.60.3.456) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

25. O’Connor RC.

2007.

Отношения между перфекционизмом и суицидальными наклонностями: систематический обзор. Самоубийство Угроза жизни.

37, 698–714. ( 10.1521/suli.2007.37.6.698) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

( 10.1521/suli.2007.37.6.698) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

26. Smith MM, Sherry SB, Chen S, Saklofske DH, Mushquash C, Flett GL, Hewitt PL. 2017. Пагубность перфекционизма: метааналитический обзор отношений перфекционизма и самоубийства. Дж. Перс. 86, 522–542. ( 10.1111/jopy.12333) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

27. Киртли О.Дж., О’Коннор Р.С., О’Кэрролл Р.Е. 2015. Боль внутри и снаружи? Эмоциональная и физическая боль при мыслях и разыгрывании членовредительства. Междунар. Дж. Когн. тер. 8, 156–171. ( 10.1521/ijct.2015.8.2.156) [CrossRef] [Google Scholar]

28. Дюркгейм Э. 1897 г. Самоубийство: исследование по социологии. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Свободная пресса. [Google Scholar]

29. Чанг С.С., Стаклер Д., Ип П., Ганнелл Д. 2013. Влияние глобального экономического кризиса 2008 г. на самоубийства: исследование временных тенденций в 54 странах. БМЖ 347, 15 ( 10.1136/bmj.f5239) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

30. Fergusson DM, Woodward LJ, Horwood LJ.

2000.

Факторы риска и жизненные процессы, связанные с возникновением суицидального поведения в подростковом и раннем взрослом возрасте. Психол. Мед.

30, 23–39. ( 10.1017/S003329179

Fergusson DM, Woodward LJ, Horwood LJ.

2000.

Факторы риска и жизненные процессы, связанные с возникновением суицидального поведения в подростковом и раннем взрослом возрасте. Психол. Мед.

30, 23–39. ( 10.1017/S003329179

31. McLaughlin J, O’Carroll RE, O’Connor RC. 2012. Насилие со стороны интимного партнера и суицидальные наклонности: систематический обзор. клин. Психол. преп. 32, 677–689. ( 10.1016/j.cpr.2012.08.002) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

32. Серафини Г., Муцио С., Пиччинини Г., Флури Э., Ферриньо Г., Помпили М., Жирарди П., Аморе М. 2015. Жизненные невзгоды и суицидальное поведение у молодых людей: систематический обзор. Евро. Ребенок-подросток. Психиатрия 24, 1423–1446. ( 10.1007/s00787-015-0760-y) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

33. Бек А.Т., Стир Р.А., Ковач М., Гаррисон Б.

1985.

Безнадежность и возможное самоубийство: 10-летнее проспективное исследование пациентов, госпитализированных с суицидальными мыслями. Являюсь. Дж. Психиатрия

142, 559–563. ( 10.1176/ajp.142.5.559) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Являюсь. Дж. Психиатрия

142, 559–563. ( 10.1176/ajp.142.5.559) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

34. Olie E, Jollant F, Deverdun J, de Champfleur NM, Cyprien F, Le Bars E, Mura T, Bonafe A, Courtet П. 2017. Опыт социальной изоляции у женщин с суицидальными актами в анамнезе: нейровизуализирующее исследование. науч. Респ. 7, 8 (10.1038/s41598-017-00211-x) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

35. Burrell LV, Mehlum L, Qin P. 2017. Факторы риска суицида у детей, потерявших близких в результате внезапной смерти родителей от внешних причин. Дж. Аффект. Беспорядок. 222, 71–78. ( 10.1016/j.jad.2017.06.064) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

36. Уильямс К.А., Дорли Д.Д., Эспозито-Смизерс К. 2017. Межличностная чувствительность к отвержению опосредует ассоциации между виктимизацией сверстников и двумя последствиями высокого риска. клин. Детская психология. Психиатрия 22, 649–663. ( 10.1177/1359104517712041) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

37. Chu C, Walker KL, Stanley IH, Hirsch JK, Greenberg JH, Rudd MD, Joiner TE.

2017.

Воспринимаемый дефицит решения проблем и суицидальные мысли: доказательства объяснительной роли препятствующей принадлежности и воспринимаемой обремененности в пяти образцах. Дж. Перс. соц. Психол. ( 10.1037/pspp0000152) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Chu C, Walker KL, Stanley IH, Hirsch JK, Greenberg JH, Rudd MD, Joiner TE.

2017.

Воспринимаемый дефицит решения проблем и суицидальные мысли: доказательства объяснительной роли препятствующей принадлежности и воспринимаемой обремененности в пяти образцах. Дж. Перс. соц. Психол. ( 10.1037/pspp0000152) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

38. Арье М., Аптер А., Орбах И., Ефет Ю., Зальсман Г. 2008. Автобиографическая память, решение межличностных проблем и суицидальное поведение у стационарных подростков. Компр. Психиатрия 49, 22–29. ( 10.1016/j.comppsych.2007.07.004) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

39. Pollock LR, Williams JM. 2001. Эффективное решение проблем у лиц, пытающихся покончить жизнь самоубийством, зависит от конкретных автобиографических воспоминаний. Самоубийство Угроза жизни. Поведение 31, 386–396. ( 10.1521/suli.31.4.386.22041) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

40. Уильямс Дж. М., Бродбент К.

1986 год.

Автобиографическая память у суицидентов. Дж. Ненормальный. Психол.

95, 144–149. ( 10.1037/0021-843X.95.2.144) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Дж. Ненормальный. Психол.

95, 144–149. ( 10.1037/0021-843X.95.2.144) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

41. Richard-Devantoy S, Berlim MT, Jollant F. 2015. Суицидальное поведение и память: систематический обзор и метаанализ. Мир J. Biol. Психиатрия 16, 544–566. ( 10.3109/15622975.2014.925584) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

42. Моррисон Р., О’Коннор Р.С. 2008. Систематический обзор взаимосвязи между размышлениями и суицидальными наклонностями. Самоубийство Угроза жизни. Поведение 38, 523–538. ( 10.1521/suli.2008.38.5.523) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

43. Роджерс М.Л., Столяр Т.Е. 2017. Руминация, суицидальные мысли и попытки самоубийства: метааналитический обзор. Преподобный генерал-психолог. 21, 132–142. ( 10.1037/gpr0000101) [CrossRef] [Google Scholar]

44. Treynor W, Gonzalez R, Nolen-Hoeksema S. 2003. Переосмысление размышлений: психометрический анализ. Познан. тер. Рез. 27, 247–259. ( 10.1023/A:1023910315561) [CrossRef] [Google Scholar]

45. Gooding P, Tarrier N, Dunn G, Shaw J, Awenat Y, Ulph F, Pratt D.

2015.

Сдерживающие эффекты копинга и самооценки на взаимосвязь между поражением, попаданием в ловушку и суицидальными наклонностями в выборке заключенных с высоким риском самоубийства. Евро. Психиатрия

30, 988–994. ( 10.1016/j.eurpsy.2015.09.002) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Gooding P, Tarrier N, Dunn G, Shaw J, Awenat Y, Ulph F, Pratt D.

2015.

Сдерживающие эффекты копинга и самооценки на взаимосвязь между поражением, попаданием в ловушку и суицидальными наклонностями в выборке заключенных с высоким риском самоубийства. Евро. Психиатрия

30, 988–994. ( 10.1016/j.eurpsy.2015.09.002) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

46. Linehan MM, Goodstein JL, Nielsen SL, Chiles JA. 1983. Причины остаться в живых, когда вы думаете о самоубийстве: причины для инвентаризации жизни. Дж. Консалт. клин. Психол. 51, 276–286. ( 10.1037/0022-006X.51.2.276) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

47. Маклауд А.К., Панхания Б., Ли М., Митчелл Д. 1997. Парасуицид, депрессия и ожидание положительных и отрицательных будущих переживаний. Психол. Мед. 27, 973–977. ( 10.1017/S003329179600459X) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

48. O’Connor RC, Smyth R, Williams JMG.

2015.

Внутриличностное позитивное мышление о будущем предсказывает повторные суицидальные попытки у лиц, пытающихся покончить жизнь самоубийством в больнице. Дж. Консалт. клин. Психол.

83, 169–176. ( 10.1037/a0037846) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Дж. Консалт. клин. Психол.

83, 169–176. ( 10.1037/a0037846) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

49. O’Connor RC, Fraser L, Whyte MC, MacHale S, Masterton G. 2009. Саморегуляция недостижимых целей у лиц, пытающихся покончить жизнь самоубийством: взаимосвязь между отказом от цели, повторной постановкой цели и суицидальными мыслями. Поведение Рез. тер. 47, 164–169. (10.1016/j.brat.2008.11.001) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

50. Аранго А., Опперман К.Дж., Гипсон П.Ю., Кинг К.А. 2016. Суицидальные мысли и попытки самоубийства среди молодых людей, которые сообщают о виктимизации от агрессоров, совершении агрессии и/или низкой социальной связи. Дж. Адолеск. 51, 19–29. ( 10.1016/j.adolescence.2016.05.003) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

51. Chu C, et al. 2017. Межличностная теория самоубийства: систематический обзор и метаанализ десятилетних межнациональных исследований. Психол. Бык. 143, 1313–1315. ( 10.1037/bul0000123) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

52. Чанг К.С., Чан Ч., Ип П.С.Ф.

2017.

Метааналитический обзор социальных отношений и суицидальных мыслей среди пожилых людей. соц. науч. Мед.

191, 65–76. ( 10.1016/j.socscimed.2017.09.003) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Чанг К.С., Чан Ч., Ип П.С.Ф.

2017.

Метааналитический обзор социальных отношений и суицидальных мыслей среди пожилых людей. соц. науч. Мед.

191, 65–76. ( 10.1016/j.socscimed.2017.09.003) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

53. Johnson J, Gooding PA, Wood AM, Tarrier N. 2010. Устойчивость как положительные оценки преодоления: тестирование модели схематических оценок самоубийства (SAMS). Поведение Рез. тер. 48, 179–186. ( 10.1016/j.brat.2009.10.007) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

54. О’Коннор Р.С., Армитаж С.Дж., Грей Л. 2006. Роль клинических и социальных когнитивных переменных в парасуициде. бр. Дж. Клин. Психол. 45, 465–481. ( 10.1348/014466505X82315) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

55. Strack F, Deutsch R. 2004. Рефлексивные и импульсивные детерминанты социального поведения. Перс. соц. Психол. преп. 8, 220–247. ( 10.1207/s15327957pspr0803_1) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

56. Нок М.К., Парк Дж.М., Финн К.Т., Делиберто Т.Л., Дур Х.Дж. , Банаджи М.Р.

2010.

Измерение суицидального ума: имплицитное познание предсказывает суицидальное поведение. Психол. науч.

21, 511–517. ( 10.1177/0956797610364762) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

, Банаджи М.Р.

2010.

Измерение суицидального ума: имплицитное познание предсказывает суицидальное поведение. Психол. науч.

21, 511–517. ( 10.1177/0956797610364762) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

57. Cha CB, O’Connor RC, Kirtley OJ, Cleare S, Wetherall K, Eschle S, Tezanos KM, Nock MK. Под давлением. Тестирование активируемых настроением психологических маркеров суицидальных мыслей. [PubMed]

58. Стэнли Б., Браун Г.К. 2012. Вмешательство по планированию безопасности: краткое вмешательство для снижения риска самоубийства. Познан. Поведение Практика. 19, 256–264. ( 10.1016/j.cbpra.2011.01.001) [CrossRef] [Google Scholar]

59. Питман А., Осборн Д., Кинг М., Эрлангсен А. 2014. Влияние суицидальной утраты на психическое здоровье и риск самоубийства. Ланцет Психиатрия 1, 86–94. ( 10.1016/S2215-0366(14)70224-X) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

60. О’Коннор Р.С., Расмуссен С., Хоутон К.

2014.

Самоповреждения подростков: школьное исследование в Северной Ирландии. Дж. Аффект. Беспорядок.

159, 46–52. ( 10.1016/j.jad.2014.02.015) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Дж. Аффект. Беспорядок.

159, 46–52. ( 10.1016/j.jad.2014.02.015) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

61. Хоу К., Хоутон К., Недзвидз К., Платт С. 2013. Кластеры самоубийств: обзор факторов и механизмов риска. Самоубийство Угроза жизни. 43, 97–108. ( 10.1111/j.1943-278X.2012.00130.x) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

62. Гвион Ю., Аптер А. 2011. Агрессия, импульсивность и суицидальное поведение: обзор литературы. Арка Самоубийство Рез. 15, 93–112. ( 10.1080/13811118.2011.565265) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

63. Hales SA, Deeprose C, Goodwin GM, Holmes EA. 2011. Когниции при биполярном аффективном расстройстве и униполярной депрессии: воображаемое самоубийство. Биполярное расстройство. 13, 651–661. ( 10.1111/j.1399-5618.2011.00954.x) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

64. О’Коннор Р.С., Расмуссен С., Хоутон К.

2012.

Отличие подростков, думающих о членовредительстве, от тех, кто занимается членовредительством. бр. Дж. Психиатрия

200, 330–335. ( 10.1192/bjp.bp.111.097808) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Психиатрия

200, 330–335. ( 10.1192/bjp.bp.111.097808) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

65. Dhingra K, Boduszek D, O’Connor RC. 2015. Дифференциация суицидентов и идеаторов суицида с помощью интегральной мотивационно-волевой модели суицидального поведения. Дж. Аффект. Беспорядок. 186, 211–218. ( 10.1016/j.jad.2015.07.007) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

66. Марс Б., Херон Дж., Клонски Э.Д., Моран П., О’Коннор Р.С., Тиллинг К., Уилкинсон П., Ганнелл Д. 2018. Что отличает подростков с суицидальными мыслями от тех, кто пытался покончить с собой? Популяционное когортное исследование. Дж. Детская психология. Психиатрия (10.1111/jcpp.12878) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

67. O’Connor RC, Smyth R, Ferguson E, Ryan C, Williams JMG. 2013. Психологические процессы и повторяющееся суицидальное поведение: четырехлетнее проспективное исследование. Дж. Консалт. клин. Психол. 81, 1137–1143. ( 10.1037/a0033751) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

68. Оуэн Р., Демпси Р., Джонс С., Гудинг П.

2018.

Поражение и ловушка при биполярном расстройстве: изучение связи с суицидальными мыслями с психологической теоретической точки зрения. Самоубийство Угроза жизни. Поведение

48, 116–128. ( 10.1111/sltb.12343) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Оуэн Р., Демпси Р., Джонс С., Гудинг П.

2018.

Поражение и ловушка при биполярном расстройстве: изучение связи с суицидальными мыслями с психологической теоретической точки зрения. Самоубийство Угроза жизни. Поведение

48, 116–128. ( 10.1111/sltb.12343) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

69. Wetherall K, Robb K, O’Connor RC. 2018. Рассмотрение социального сравнения и суицидальных мыслей через призму интегрированной мотивационно-волевой модели суицидального поведения. Самоубийство Угроза жизни. [PubMed] [Академия Google]

70. Пак Й.Дж., Рю Х., Хан К., Квон Дж.Х., Ким Х.К., Кан Х.К., Юн Дж.В., Чеон С.Х., Шин Х. 2010. Суицидальные мысли у подростков: объяснительная модель с использованием LISREL. Запад. Дж. Нурс. Рез. 32, 168–184. ( 10.1177/0193945909349115) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

71. Panagioti M, Gooding PA, Tarrier N.

2012.

Безнадежность, поражение и ловушка при посттравматическом стрессовом расстройстве, их связь с суицидальным поведением и тяжестью депрессии. Дж. Нерв. Мент. Дис.

200, 676–683. ( 10.1097/NMD.0b013e3182613f91) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Дж. Нерв. Мент. Дис.

200, 676–683. ( 10.1097/NMD.0b013e3182613f91) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

72. Panagioti M, Gooding P, Taylor PJ, Tarrier N. 2013. Модель суицидального поведения при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР): опосредующая роль поражения и ловушки. Психиатрия рез. 209, 55–59. ( 10.1016/j.psychres.2013.02.018) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

73. Li S, Yaseen ZS, Kim HJ, Briggs J, Duffy M, Frechette-Hagan A, Cohen LJ, Galynker II . 2018. Ловушка как медиатор суицидальных кризисов. BMC Психиатрия 18, 10 ( 10.1186/s12888-018-1587-0) [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

74. Такер Р.П., О’Коннор Р.С., Вингейт Л.Р. 2016. Исследование взаимосвязи стилей размышлений, надежды и суицидальных мыслей через призму интегрированной мотивационно-волевой модели суицидального поведения. Арка Самоубийство Рез. 20, 553–566. ( 10.1080/13811118.2016.1158682) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

75. Тейсманн Т. , Форкманн Т.

2017.

Руминация, ловушка и суицидальные мысли: опосредованная модель. клин. Психол. Психотер.

24, 226–234. ( 10.1002/cpp.1999) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

, Форкманн Т.

2017.

Руминация, ловушка и суицидальные мысли: опосредованная модель. клин. Психол. Психотер.

24, 226–234. ( 10.1002/cpp.1999) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

76. Taylor PJ, Gooding PA, Wood AM, Johnson J, Tarrier N. 2011. Проспективные предикторы суицидальных наклонностей: поражение и попадание в ловушку приводят к изменению суицидальных мыслей с течением времени. Самоубийство Угроза жизни. 41, 297–306. ( 10.1111/j.1943-278X.2011.00029.x) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

77. Gooding PA, Tarrier N, Dunn G, Awenat Y, Shaw J, Ulph F, Pratt D. 2017. Психологические особенности и предикторы вероятности суицида у заключенных группы риска. Крым. Джастис Бехав. 44, 321–335. ( 10.1177/0093854816650478) [CrossRef] [Google Scholar]

78. O’Connor RC, Portzky G.

2018.

Взаимосвязь провокации и суицидального поведения через призму интегральной мотивационно-волевой модели суицидального поведения. Курс. мнение Психол.

22, 12–17. ( 10.1016/j.copsyc.2017.07. 021) [CrossRef] [Google Scholar]

021) [CrossRef] [Google Scholar]

79. Taylor PJ, Gooding P, Wood AM, Tarrier N. 2011. Роль поражения и ловушки в депрессии, тревоге и суициде. Психол. Бык. 137, 391–420. ( 10.1037/a0022935) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

80. Siddaway AP, Taylor PJ, Wood AM, Schulz J. 2015. Метаанализ восприятия поражения и ловушки при депрессии, тревожных расстройствах, посттравматическом стрессовом расстройстве и суицидальных наклонностях. Дж. Аффект. Беспорядок. 184, 149–159. ( 10.1016/j.jad.2015.05.046) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

81. Форкманн Т., Тейсманн Т. 2017. Ловушка, воспринимаемая тяжесть и несостоятельность принадлежности как предикторы суицидальных мыслей. Психиатрия рез. 257, 84–86. ( 10.1016/j.psychres.2017.07.031) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

82. Бек А.Т., Стир Р.А. 1993. Руководство по шкале Бека для суицидальных мыслей. Сан-Антонио, Техас, США: Психологическая корпорация. [Google Scholar]

83. де Берс Д.П., ван Боркуло К. Д., О’Коннор Р.С.

2017.

Связь между суицидальными симптомами и повторяющимся суицидальным поведением в выборке суицидальных попыток, лечившихся в больнице. BJPsych Open

3, 120–126. ( 10.1192/bjpo.bp.116.004275) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Д., О’Коннор Р.С.

2017.

Связь между суицидальными симптомами и повторяющимся суицидальным поведением в выборке суицидальных попыток, лечившихся в больнице. BJPsych Open

3, 120–126. ( 10.1192/bjpo.bp.116.004275) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

84. Hye-Ji K, Sung-Woo B. 2017. Текст научной работы на тему «Анализ суицидального пути у студентов колледжа: акцент на интегрированной мотивационно-волевой модели» Дж. Ш. соц. Работа 39, 1–23. ( 10.20993/jSSW.39.1) [CrossRef] [Google Scholar]

85. Атилола О., Айинде О. 2015. Самоубийство Санго через призму интегрированной мотивационно-волевой модели самоубийства: последствия для культурно чувствительного государственного образования среди йоруба. Психическое здоровье, религия и культура 18, 408–417. ( 10.1080/13674676.2015.1073706) [CrossRef] [Google Scholar]

86. Townsend E, Wadman R, Sayal K, Armstrong M, Harroe C, Majumder P, Vostanis P, Clarke D.

2016.

Выявление ключевых моделей членовредительства у подростков: анализ последовательности с использованием задачи сортировки карточек для членовредительства (CaTS). Дж. Аффект. Беспорядок.

206, 161–168. ( 10.1016/j.jad.2016.07.004) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Дж. Аффект. Беспорядок.

206, 161–168. ( 10.1016/j.jad.2016.07.004) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

87. Литтлвуд Д.Л., Гудинг П.А., Панайоти М., Кайл С.Д. 2016. Кошмары и суицид при посттравматическом стрессовом расстройстве: опосредующая роль поражения, ловушки и безнадежности. Дж. Клин. Сон Мед. 12, 393–399. ( 10.5664/jcsm.5592) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

88. Teasdale JD. 1988 год. Когнитивная уязвимость к стойкой депрессии. Познан. Эмот. 2, 247–274. ( 10.1080/02699938808410927) [CrossRef] [Google Scholar]

89. Бернанке Дж.А., Стэнли Б.Х., Окендо М.А. 2017. К тонкому фенотипированию суицидального поведения: роль суицидальных подтипов. Мол. Психиатрия 22, 1080–1081. ( 10.1038/mp.2017.123) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

90. Myin-Germeys I, Oorschot M, Collip D, Lataster J, Delespaul P, van Os J.

2009.

Опыт выборочных исследований в психопатологии: открытие черного ящика повседневной жизни. Психол. Мед.

39, 1533–1547. ( 10.1017/S0033291708004947) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Психол. Мед.

39, 1533–1547. ( 10.1017/S0033291708004947) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

91. де Берс Д., Киртли О., Керкхоф А., Портцки Г., О’Коннор Р.С. 2015. Роль мобильных телефонов в понимании и предотвращении суицидального поведения. Кризис J. Кризисное вмешательство Самоубийство Пред. 36, 79–82. ( 10.1027/0227-5910/a000316) [CrossRef] [Google Scholar]

92. Davidson CL, Anestis MD, Gutierrez PM. 2017. Экологическая сиюминутная оценка — методология, которой в суицидологии пренебрегают. Арка Самоубийство Рез. 21, 1–11. ( 10.1080/13811118.2015.1004482) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

93. Клейман Э.М., Тернер Б.Дж., Федор С., Бил Э.Е., Хаффман Дж.С., Нок М.К. 2017. Изучение колебаний суицидальных мыслей и их факторов риска в реальном времени: результаты двух исследований мгновенной экологической оценки. Дж. Ненормальный. Психол. 126, 726–738. ( 10.1037/abn0000273) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

94. Гольдштейн Р.С., Вилнер П.

2002.

Самоотчетные меры поражения и ловушки во время краткого индукции депрессивного настроения. Познан. Эмот.

16, 629–642. ( 10.1080/02699930143000473) [CrossRef] [Google Scholar]

Познан. Эмот.

16, 629–642. ( 10.1080/02699930143000473) [CrossRef] [Google Scholar]

95. де Берс Д. 2017. Сетевой анализ: новый подход к пониманию суицидального поведения. Междунар. Дж. Окружающая среда. Рез. Здравоохранение 14, 8 (10.3390/ijerph24030219) [CrossRef] [Google Scholar]

96. де Берс Д.П., Оккема М., О’Коннор Р.С. 2016. Оптимизация оценки суицидального поведения: применение методов свертывания. Дж. Аффект. Беспорядок. 196, 218–224. ( 10.1016/j.jad.2016.02.033) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

97. Walsh CG, Ribeiro JD, Franklin JC. 2017. Прогнозирование риска попыток самоубийства с течением времени с помощью машинного обучения. клин. Психол. науч. 5, 457–469. ( 10.1177/2167702617691560) [CrossRef] [Google Scholar]

98. Джаст М.А., Пан Л., Черкасский В.Л., МакМакин Д.Л., Ча С., Нок М.К., Брент Д.

2018.

Машинное обучение нейронных представлений о суициде и концепциях эмоций идентифицирует суицидальную молодежь. Нац. Гум. Поведение

1, 911–919. ( 10.1038/s41562-017-0234-y) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

( 10.1038/s41562-017-0234-y) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

99. Hussey I, Barnes-Holmes D, Booth R. 2016. Лица с текущими суицидальными мыслями демонстрируют имплицитное «бесстрашие смерти». Дж. Бехав. тер. Эксп. Психиатрия 51, 1–9. ( 10.1016/j.jbtep.2015.11.003) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

100. Канеман Д. 2011. Мышление быстрое и медленное. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Пингвин. [Google Scholar]

101. Hawton K, Witt KG, Salisbury TLT, Arensman E, Gunnell D, Hazell P, Townsend E, van Heeringen K. 2016. Психосоциальные вмешательства после членовредительства у взрослых: систематический обзор и метаанализ. Ланцет Психиатрия 3, 740–750. ( 10.1016/S2215-0366(16)30070-0) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

102. О’Коннор Р.С., Фергюсон Э., Скотт Ф., Смит Р., МакДейд Д., Парк А.Л., Ботре А., Армитидж С.Дж.

2017.

Краткое психологическое вмешательство для уменьшения повторения членовредительства у пациентов, госпитализированных после попытки самоубийства: рандомизированное контролируемое исследование. Ланцет Психиатрия

4, 451–460. ( 10.1016/S2215-0366(17)30129-3) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Ланцет Психиатрия

4, 451–460. ( 10.1016/S2215-0366(17)30129-3) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

103. Armitage CJ, Abdul Rahim W, Rowe R, O’Connor RC. 2016. Исследовательское рандомизированное исследование простого кратковременного психологического вмешательства для уменьшения последующих суицидальных мыслей и поведения у пациентов, госпитализированных в связи с членовредительством. бр. Дж. Психиатрия 208, 1–7. ( 10.1192/bjp.bp.114.162495) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

104. Holmes EA, et al. 2018. Lancet Psychiatry Комиссия по исследованиям психологического лечения в науке завтрашнего дня. Ланцет Психиатрия 5, 237–286. ( 10.1016/S2215-0366(17)30513-8) [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

105. Batty GD, Kivimaki M, Bell S, Gale CR, Shipley M, Whitley E, Gunnell D.

2018.

Психосоциальные характеристики как потенциальные предикторы самоубийства у взрослых: обзор доказательств с новыми результатами проспективных когортных исследований. Перевод Психиатрия

8, 15 ( 10,1038/с41398-017-0072-8) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Перевод Психиатрия

8, 15 ( 10,1038/с41398-017-0072-8) [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Модель IMV – Исследовательская лаборатория суицидального поведения

Интегрированная мотивационно-волевая (IMV) модель суицидального поведения Интегрированная мотивационно-волевая модель суицидального поведения была впервые предложена в 2011 году Рори О’Коннором (IMV; O’Connor, 2011) и усовершенствована в 2018 году (O’Connor & Kirtley, 2018). Его цель состояла в том, чтобы обобщить, отфильтровать и расширить наши знания и понимание того, почему люди умирают в результате самоубийства, с особым акцентом на психологию суицидального ума. Модель была разработана на основе признания того, что самоубийство характеризуется сложным взаимодействием биологии, психологии, окружающей среды и культуры (O’Connor, 2011), и что нам необходимо выйти за рамки психиатрических категорий, если мы хотим глубже понять причины самоубийства. суицидальное недомогание. Многие теоретические модели имеют слишком узкую направленность; эта модель основывалась на растущей базе эмпирических данных, накопленной в международной исследовательской литературе, и расширяла ее. Это также выдвинуло на первый план соответствующую проблему в области суицидологии; способность лучше определять не только то, у кого возникнут суицидальные мысли (или нет), но и то, кто и когда будет воздействовать на эти мысли. Действительно, это центральная предпосылка модели: факторы, связанные с развитием суицидальных мыслей/намерений, отличаются от тех, которые управляют переходом от суицидальных мыслей к суицидальным попыткам/самоубийству.

Многие теоретические модели имеют слишком узкую направленность; эта модель основывалась на растущей базе эмпирических данных, накопленной в международной исследовательской литературе, и расширяла ее. Это также выдвинуло на первый план соответствующую проблему в области суицидологии; способность лучше определять не только то, у кого возникнут суицидальные мысли (или нет), но и то, кто и когда будет воздействовать на эти мысли. Действительно, это центральная предпосылка модели: факторы, связанные с развитием суицидальных мыслей/намерений, отличаются от тех, которые управляют переходом от суицидальных мыслей к суицидальным попыткам/самоубийству.

O’Connor, R.C. & Kirtley, O.J. (2018). Интегрированная мотивационно-волевая модель суицидального поведения. Философские труды Королевского общества B .

373:20170268. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2017.0268

Ниже приведен краткий подкаст от Рори О’Коннора, описывающий модель IMV, сопровождающую O’Connor & Kirtley (2018) Фил. Транс. Р. Соц. Публикация B .

Вкратце

Вкратце, IMV представляет собой трехчастную модель, которая предполагает, что суицидальное поведение является результатом сложного взаимодействия факторов, ближайшим предиктором которых является намерение человека заниматься суицидальным поведением. Намерение, в свою очередь, определяется чувством ловушки, когда суицидальное поведение рассматривается как важное решение жизненных обстоятельств. Это чувство загнанности в ловушку вызвано оценками поражения/унижения, которые часто связаны с хроническими или острыми стрессорами. Переходы от стадии поражения/унижения к ловушке, от ловушки к суицидальным мыслям/намерениям и от мыслей/намерений к суицидальному поведению определяются стадийными модераторами (то есть факторами, облегчающими/препятствующими переходу между стадиями). Кроме того, фоновые факторы (например, депривация, уязвимость) и жизненные события (например, кризис отношений), составляющие премотивационную фазу (т. е. до начала формирования мыслей), обеспечивают более широкий биосоциальный контекст для самоубийства. По сути, три части модели можно резюмировать следующим образом: (1) фоновые факторы (предмотивационная фаза; контекст, в котором может произойти самоубийство); (2) развитие суицидальных мыслей (мотивационная фаза; появляется мышление) и (3) попытка самоубийства (волевая фаза; факторы, связанные с действием в ответ на мысли о самоубийстве).

Переходы от стадии поражения/унижения к ловушке, от ловушки к суицидальным мыслям/намерениям и от мыслей/намерений к суицидальному поведению определяются стадийными модераторами (то есть факторами, облегчающими/препятствующими переходу между стадиями). Кроме того, фоновые факторы (например, депривация, уязвимость) и жизненные события (например, кризис отношений), составляющие премотивационную фазу (т. е. до начала формирования мыслей), обеспечивают более широкий биосоциальный контекст для самоубийства. По сути, три части модели можно резюмировать следующим образом: (1) фоновые факторы (предмотивационная фаза; контекст, в котором может произойти самоубийство); (2) развитие суицидальных мыслей (мотивационная фаза; появляется мышление) и (3) попытка самоубийства (волевая фаза; факторы, связанные с действием в ответ на мысли о самоубийстве).

Более подробную информацию о разработке модели можно найти в 1-м издании Международного справочника по предотвращению самоубийств и в редакционной статье 2011 о модели в журнале Crisis. Чтобы получить дополнительную информацию о разработке IMV, дважды щелкните здесь и здесь, чтобы просмотреть два коротких видеоролика на YouTube. Обновленную главу с дополнительной информацией о модели IMV (до 2016 г.) можно найти во втором издании Международного справочника по предотвращению самоубийств.

Чтобы получить дополнительную информацию о разработке IMV, дважды щелкните здесь и здесь, чтобы просмотреть два коротких видеоролика на YouTube. Обновленную главу с дополнительной информацией о модели IMV (до 2016 г.) можно найти во втором издании Международного справочника по предотвращению самоубийств.

В 2018 году были опубликованы три важных уточнения модели IMV (O’Connor & Kirtley, 2018). Во-первых, признавая потенциальную циклическую природу отношений суицидальные мысли-попытки-идеации, мы добавили это в модель IMV (см. пунктирные линии на рисунке 1 выше и рисунке 2 ниже). Более того, если человек уже совершал суицидальную попытку, маловероятно, что процесс формирования мысли и намерения повторной суицидальной попытки начнется заново и проявится так же, как при первом эпизоде суицидального поведения. Во-вторых, как показано на рисунке 2 ниже, мы дополнительно определили волевой этап, описав 8 ключевых волевых модераторов.

Одной из сильных сторон этой теоретической основы является то, что она генерирует проверяемые гипотезы, которые, в свою очередь, если они подтверждаются, указывают на возможности для потенциального вмешательства. Различные аспекты модели уже были протестированы, что дало ряд обнадеживающих результатов (здесь мы сосредоточимся на исследованиях с участием сотрудников нашей лаборатории):

Например, в одном исследовании, проведенном нашей исследовательской группой, мы исследовали, является ли попадание в ловушку проксимальным предиктором повторения суицидального поведения во времени. Короткий ответ был да. В то время как суицидальные мысли, суицидальное поведение в прошлом, депрессия, безнадежность, поражение и попадание в ловушку были одномерными предикторами попытки самоубийства в течение последующих 4 лет, ловушка была единственным модифицируемым предиктором (наряду с предыдущими попытками самоубийства) в многофакторном анализе. Хотя эти результаты обнадеживают, было бы неплохо воспроизвести их на большей выборке (O’Connor, Smyth, Ferguson, Ryan & Williams, 2013). Дважды щелкните здесь для просмотра краткого видеоописания исследования. См. также O’Connor & Portzky (2018), где мы обобщаем последние данные о взаимосвязи риска провокации и самоубийства.

Хотя эти результаты обнадеживают, было бы неплохо воспроизвести их на большей выборке (O’Connor, Smyth, Ferguson, Ryan & Williams, 2013). Дважды щелкните здесь для просмотра краткого видеоописания исследования. См. также O’Connor & Portzky (2018), где мы обобщаем последние данные о взаимосвязи риска провокации и самоубийства.

Модель также делает важные предсказания относительно факторов, наиболее важных для различения тех, кто думает о самоубийстве (но не предпринимает попытки самоубийства), и тех, кто пытается покончить жизнь самоубийством/умирает в результате самоубийства. Действительно, в недавнем крупномасштабном исследовании мы продемонстрировали, что, как и предсказывает модель IMV, волевые модераторы (в том числе склонность к самоубийству, импульсивность, бесстрашие перед смертью) были наиболее важными факторами в дифференциации между этими двумя группами (Dhingra, Boduszek & О’Коннор, 2015). Также был опубликован структурный тест модели (Dhingra, Boduszek, & O’Connor, 2016). Совсем недавно, используя данные шотландского исследования благополучия, национального исследования 3508 молодых людей в Шотландии, мы нашли больше доказательств полезности факторов волевой фазы для различения тех, кто думал о самоубийстве, и тех, кто пытался покончить с собой (Wetherall et al. др., 2018). Важность подверженности суицидальному поведению других в поведенческой активизации также была подчеркнута в большом популяционном когортном исследовании (Mars et al., 2018).

Совсем недавно, используя данные шотландского исследования благополучия, национального исследования 3508 молодых людей в Шотландии, мы нашли больше доказательств полезности факторов волевой фазы для различения тех, кто думал о самоубийстве, и тех, кто пытался покончить с собой (Wetherall et al. др., 2018). Важность подверженности суицидальному поведению других в поведенческой активизации также была подчеркнута в большом популяционном когортном исследовании (Mars et al., 2018).

Мы также рассмотрели различные компоненты мотивационной фазы модели. Например, в ряде исследований мы показали, что нарушение позитивного мышления о будущем является ключевым фактором в суицидальном процессе (например, Хантер и О’Коннор, 2003; О’Коннор и др., 2000; О’Коннор и др. , 2004). Действительно, в клиническом исследовании пациентов с повторным членовредительством в анамнезе нарушение позитивного мышления в будущем было лучшим предиктором суицидальных мыслей через 2-3 месяца после эпизода членовредительства, чем общая безнадежность (O’Connor et al. , 2008). ). Конкретные аспекты позитивного мышления о будущем также связаны с самоповреждением в больнице с течением времени (O’Connor et al., 2015). Мы также изучили регулирование целей — еще один мотивационный модератор — и обнаружили, что то, как мы реагируем на недостижимые цели, предсказывает повторение членовредительства/самоубийства (O’Connor, Ryan, O’Carroll, & Smyth, 2012, O’ Коннор и др., 2009 г.). Есть также новые доказательства того, что устойчивость может смягчить отношения захвата и суицидальных мыслей (Wetherall et al., 2017).

, 2008). ). Конкретные аспекты позитивного мышления о будущем также связаны с самоповреждением в больнице с течением времени (O’Connor et al., 2015). Мы также изучили регулирование целей — еще один мотивационный модератор — и обнаружили, что то, как мы реагируем на недостижимые цели, предсказывает повторение членовредительства/самоубийства (O’Connor, Ryan, O’Carroll, & Smyth, 2012, O’ Коннор и др., 2009 г.). Есть также новые доказательства того, что устойчивость может смягчить отношения захвата и суицидальных мыслей (Wetherall et al., 2017).

Хотя модель IMV была разработана с учетом суицидальных мыслей и поведения, основные принципы модели также могут быть применены к членовредительству независимо от уровня суицидальных намерений. В качестве иллюстрации, в недавнем исследовании 5604 подростков, как и предсказывало IMV, мы обнаружили, что личностные параметры мотивационной фазы и премотивационной фазы не отличались между подростками, которые серьезно думали о членовредительстве, но никогда не действовали в соответствии со своими мыслями. т. е. только идеаторы) и те, кто действительно причинял себе вред (т. е. исполнители), в то время как волевые фазовые переменные делали это (O’Connor, Rasmussen, & Hawton, 2011). С точки зрения психологии здоровья мы бы сказали, что присутствие добровольных модераторов делает самоповреждение более вероятным, потому что они устраняют разрыв между намерением и поведением.

т. е. только идеаторы) и те, кто действительно причинял себе вред (т. е. исполнители), в то время как волевые фазовые переменные делали это (O’Connor, Rasmussen, & Hawton, 2011). С точки зрения психологии здоровья мы бы сказали, что присутствие добровольных модераторов делает самоповреждение более вероятным, потому что они устраняют разрыв между намерением и поведением.

Модель IMV также недавно использовалась для информирования о разработке вмешательств. В частности, с коллегами мы разработали волевой вспомогательный лист (VHS, см. Реализация-намерения на волевой фазе модели) и исследовали его полезность для снижения суицидальных наклонностей и членовредительства. Видеокассета – это средство краткосрочного вмешательства (которое следует использовать в качестве дополнения к обычному уходу), которое побуждает участников задуматься о критических ситуациях, когда у них возникает соблазн причинить себе вред, и рассмотреть альтернативные решения. Результаты первого исследовательского исследования в Малайзии были многообещающими (Armitage, Abdul Rahim, Rowe & O’Connor, 2016, хотя выводы ограничены результатами отсева и самооценки), а второе крупномасштабное РКИ также дало обнадеживающие результаты среди тех, кто с предыдущей историей госпитализации с причинением себе вреда более 6 месяцев (O’Connor, Ferguson, Scott, Smyth, McDaid, Park, Beautrais, & Armitage, 2017). В настоящее время мы также проводим планирование безопасности (волевой этап цели) и поддержку по телефону осуществимости RCT (Safetel) с людьми после попытки самоубийства. Подробности исследования обобщены на Youtube здесь, регистрация пробной версии здесь, а протокол будет опубликован в ближайшее время.

В настоящее время мы также проводим планирование безопасности (волевой этап цели) и поддержку по телефону осуществимости RCT (Safetel) с людьми после попытки самоубийства. Подробности исследования обобщены на Youtube здесь, регистрация пробной версии здесь, а протокол будет опубликован в ближайшее время.

S

elf-harm и рамки компетенций по предотвращению самоубийств люди. Эти рамки были разработаны для поддержки разработки учебных программ для практикующих врачей с широким спектром клинических и профессиональных знаний, для оценки обучения/существующих услуг и анализа индивидуальной профессиональной практики. В частности, в рамки компетенции включено понимание мотивационной (включая важность попадания в ловушку) и волевой этапов суицидального риска. Взятые непосредственно из модели IMV, они являются ключевыми аспектами компетенции «Понимание членовредительства и суицидальных мыслей и поведения» в картах компетенций как взрослых, так и детей и молодых людей. Мы считаем, что понимание модели IMV и ее применения в клинических и неклинических условиях должно стать основой для всех учебных программ по предотвращению членовредительства/самоубийства.

Мы считаем, что понимание модели IMV и ее применения в клинических и неклинических условиях должно стать основой для всех учебных программ по предотвращению членовредительства/самоубийства.

Модель относительно новая, поэтому требует дальнейшего эмпирического исследования. На рисунках выше показаны доминирующие пути, которые можно непосредственно проверить. С этой целью мы и другие группы на национальном и международном уровнях в настоящее время тестируем различные компоненты модели, и мы сообщим о результатах в ближайшие годы. Например, мы работаем с коллегами в Нидерландах (Nuij et al., 2018), чтобы исследовать полезность ежедневного самоконтроля (факторов, полученных из модели IMV) с помощью мгновенной экологической оценки и мобильного планирования безопасности при лечении тех, кто которые склонны к суициду. Мы также используем новые статистические методы, такие как сетевой анализ, для изучения сложной взаимосвязи между различными факторами риска, связанными с IMV, и защитными факторами (de Beurs, van Borkulo & O’Connor, 2017).

Мотивационную иерархию нельзя понимать как линейную, как своего рода «лестницу, уходящую ввысь». А.Н. Леонтьев [Леонтьев А.Н., 2001] назвал её многовершинной, то есть имеющей гораздо более сложное системное строение, чем простой линейный ряд мотивов, где вышележащий мотив обладает большей значимостью, чем нижележащий. Мотивы, имеющие больший личностный смысл, занимают более высокие этажи этой иерархии, являясь системообразующими факторами и объединяя в связку группу мотивов, согласованных с ними в смысловом отношении. Ведущие системообразующие мотивы мотивационной иерархии определяют общую мотивационную направленность личности.

Мотивационную иерархию нельзя понимать как линейную, как своего рода «лестницу, уходящую ввысь». А.Н. Леонтьев [Леонтьев А.Н., 2001] назвал её многовершинной, то есть имеющей гораздо более сложное системное строение, чем простой линейный ряд мотивов, где вышележащий мотив обладает большей значимостью, чем нижележащий. Мотивы, имеющие больший личностный смысл, занимают более высокие этажи этой иерархии, являясь системообразующими факторами и объединяя в связку группу мотивов, согласованных с ними в смысловом отношении. Ведущие системообразующие мотивы мотивационной иерархии определяют общую мотивационную направленность личности. Однако и слишком узкая мотивационная сфера содержит свои угрозы. Если человек мотивационно направлен только на одну сферу практики, только на одну деятельность, то какие-либо нарушения, проблемы в этой деятельности или внезапная утрата смысла этой деятельности может погрузить его в кризис смыслового вакуума.

Однако и слишком узкая мотивационная сфера содержит свои угрозы. Если человек мотивационно направлен только на одну сферу практики, только на одну деятельность, то какие-либо нарушения, проблемы в этой деятельности или внезапная утрата смысла этой деятельности может погрузить его в кризис смыслового вакуума.

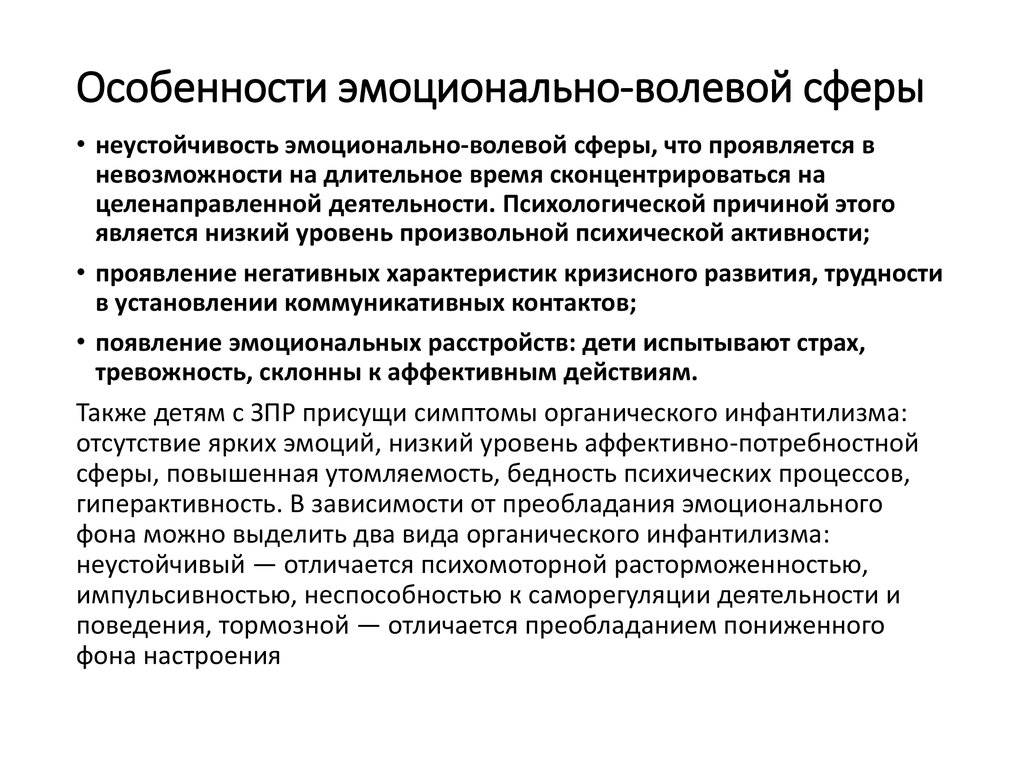

Сначала у субъекта возникает побуждение что-то сделать, осуществляется выбор предполагаемой цели. Однако в актуальной ситуации, могут «столкнуться» два и более побуждений, направляющих на цели разной направленности, степени трудности и временной отсроченности. Чаще всего о полноценном волевом акте речь идёт тогда, когда мотивация типа «хочу», то есть стремление к чему-то эмоционально значимому и привлекательному, сталкивается с мотивацией типа «надо», то есть пониманием необходимости каких-то действий, являющихся значимыми для человека, но эмоционально непривлекательными, поскольку предполагают необходимость напряжения усилий и отсутствие непосредственного удовольствия.

Сначала у субъекта возникает побуждение что-то сделать, осуществляется выбор предполагаемой цели. Однако в актуальной ситуации, могут «столкнуться» два и более побуждений, направляющих на цели разной направленности, степени трудности и временной отсроченности. Чаще всего о полноценном волевом акте речь идёт тогда, когда мотивация типа «хочу», то есть стремление к чему-то эмоционально значимому и привлекательному, сталкивается с мотивацией типа «надо», то есть пониманием необходимости каких-то действий, являющихся значимыми для человека, но эмоционально непривлекательными, поскольку предполагают необходимость напряжения усилий и отсутствие непосредственного удовольствия.

Активное волевое поведение — это поведение на основе своих смыслов, выборов, решений, порой вопреки тому, к чему побуждает ситуация. Тормозная функция воли проявляется в сдерживании тех проявлений активности, которые субъект считает нежелательными или неприемлемыми в актуальной ситуации. Это сдерживание нежелательных эмоций, мыслей, слов, побуждений, поступков. Обе функции проявляются в любом волевом акте, подкрепляя друг друга [Рубинштейн С.Л., 2000].

Активное волевое поведение — это поведение на основе своих смыслов, выборов, решений, порой вопреки тому, к чему побуждает ситуация. Тормозная функция воли проявляется в сдерживании тех проявлений активности, которые субъект считает нежелательными или неприемлемыми в актуальной ситуации. Это сдерживание нежелательных эмоций, мыслей, слов, побуждений, поступков. Обе функции проявляются в любом волевом акте, подкрепляя друг друга [Рубинштейн С.Л., 2000].

Она может проявляться как стратегическая, то есть субъект видит цели своей жизни и организует её в соответствии с ними, не отступая и не идя на компромиссы, и как тактическая, или оперативная, то есть субъект способен удерживать сознание на цели текущей деятельности и не отключаться от неё в процессе исполнения.

Она может проявляться как стратегическая, то есть субъект видит цели своей жизни и организует её в соответствии с ними, не отступая и не идя на компромиссы, и как тактическая, или оперативная, то есть субъект способен удерживать сознание на цели текущей деятельности и не отключаться от неё в процессе исполнения.

373:20170268. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2017.0268

373:20170268. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2017.0268