Речь как познавательный процесс — презентация онлайн

1. Речь

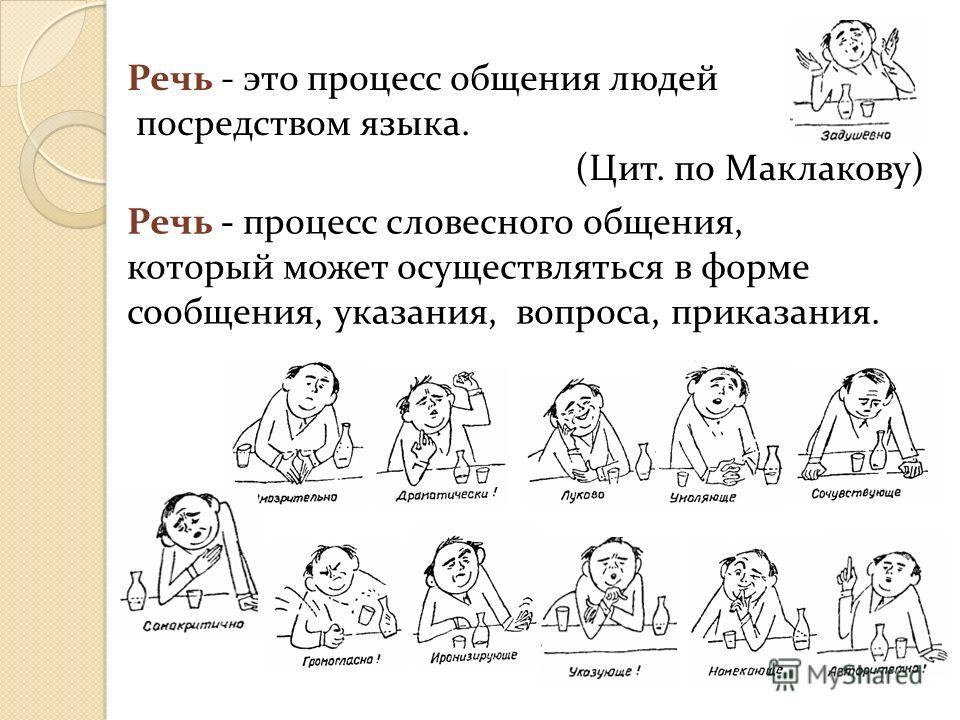

КАК ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС2. Речь. Определение

Речью называется процесс практическогоприменения человеком языка в целях общения с

другими людьми.

Речь — существенный элемент человеческой

деятельности, позволяющий человеку познавать

окружающий мир, передавать свои знания и опыт

другим людям, аккумулировать их для передачи

последующим поколениям.

3. Речь. Определение

Речь — исторически сложившаяся форма общения людейпосредством языковых конструкций, создаваемых на

основе определённых правил. Процесс речи

предполагает, с одной стороны, формирование и

формулирование мыслей языковыми (речевыми)

средствами, а с другой стороны — восприятие языковых

конструкций и их понимание.

Речь представляет собой психолингвистический процесс,

устную форму существования человеческих языков.

4. Язык и речь

Язык— это система условных символов, с

помощью которых передаются сочетания

звуков, имеющие для людей определенные

значение и смысл.

Речь

— это совокупность произносимых или

воспринимаемых звуков, которые имеют тот же

смысл и то же значение, что и соответствующая

им система письменных знаков.

5. Язык и речь

Речь — это язык в действии.Язык — это система знаков, включающая

слова с их значениями, а также синтаксис,

т.е. набор правил, по которым

строятся предложения.

6. Язык и речь

Язык един для всех людей, пользующихсяим, речь — индивидуальна.

В речи выражается психология отдельно

взятого человека или общности людей, для

которых данные особенности речи

характерны; язык отражает в себе

психологию народа, для которого он является

родным, причем не только ныне живущих

людей, но и предшествующих поколений.

7. Язык и речь

Речьбез усвоения языка невозможна, в

то время как язык может

существовать и развиваться

относительно независимо от

человека, по законам, не связанным ни

с его психологией, ни с его

поведением.

8. Язык и речь

С помощью языка человек в процессе речевого общения:1) общается с другими людьми, обмениваясь с ними

мыслями, без чего невозможно наладить совместные

действия людей в трудовой и общественной жизни;

2) выражает свои чувства, стремления, свои отношения к

тем или другим явлениям и событиям;

3) воздействует на других людей, побуждая их к тем или

другим поступкам.

9. Язык и речь

Связующимзвеном между языком и

речью выступает значение слова,

поскольку оно выражается как в

единицах языка, так и в единицах речи.

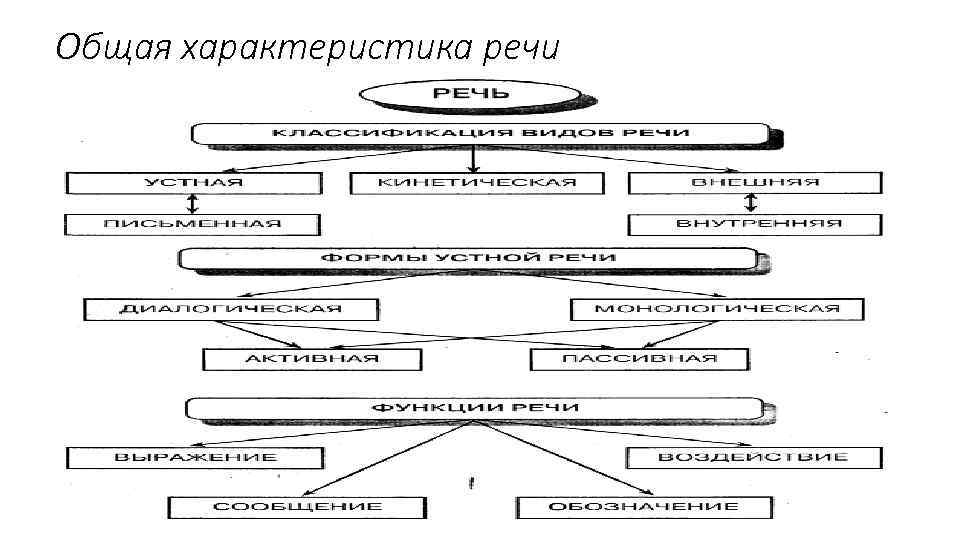

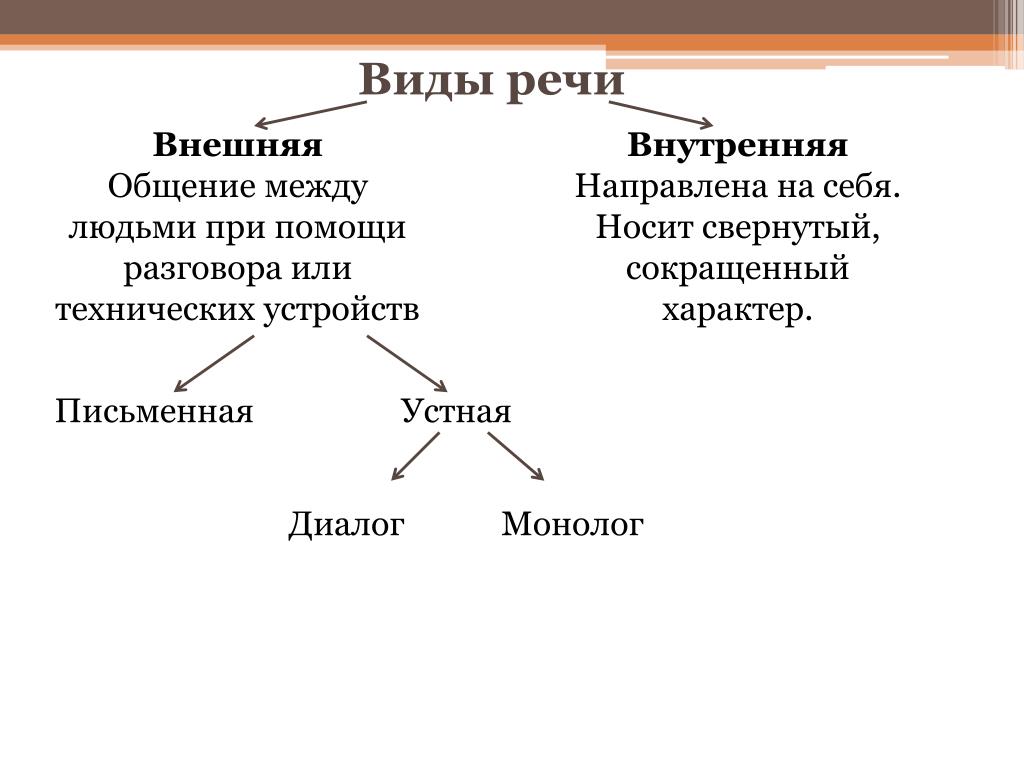

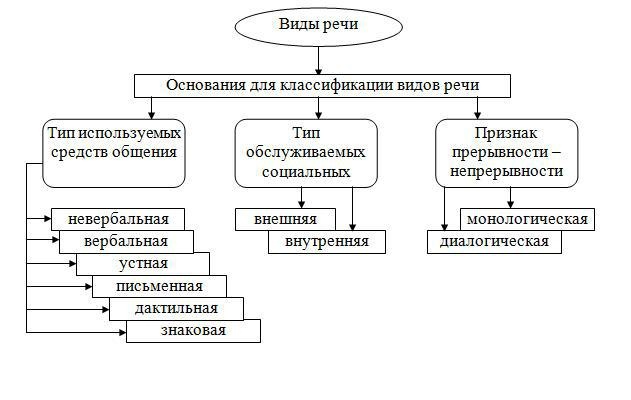

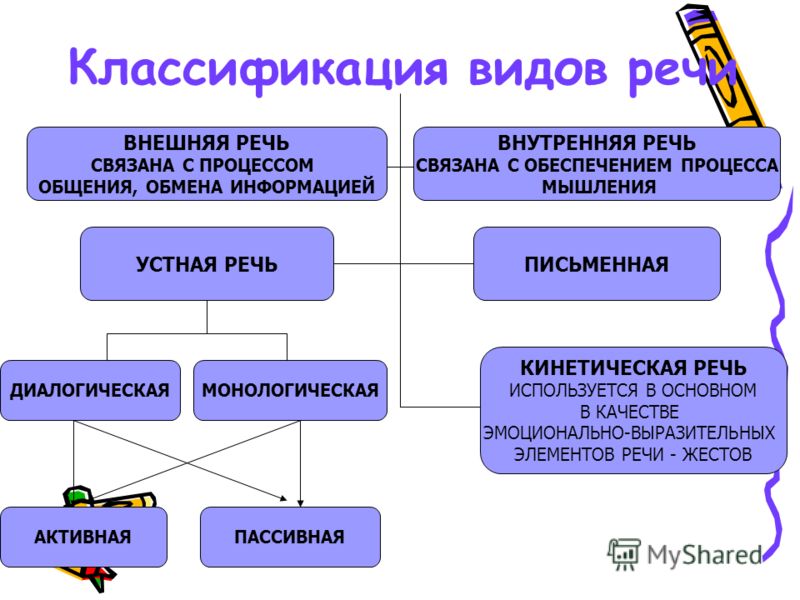

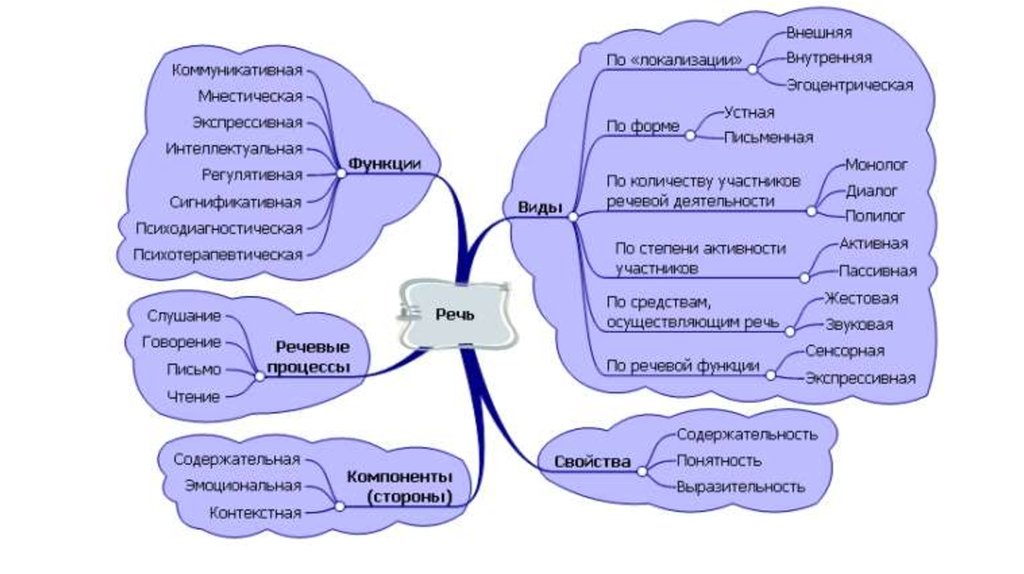

10. Виды речи

РечьВиды речи

устная

говорение и слушание

письменная

письмо и чтение

11. Формы речи (по И.А. Зимней)

1) внешняя устная речь,— экспрессивная (разговорная) речь

— импрессивная речь (восприятие и понимание

речи)

2) внешняя письменная речь (письмо и чтение),

3) внутренняя речь (связана с мышлением).

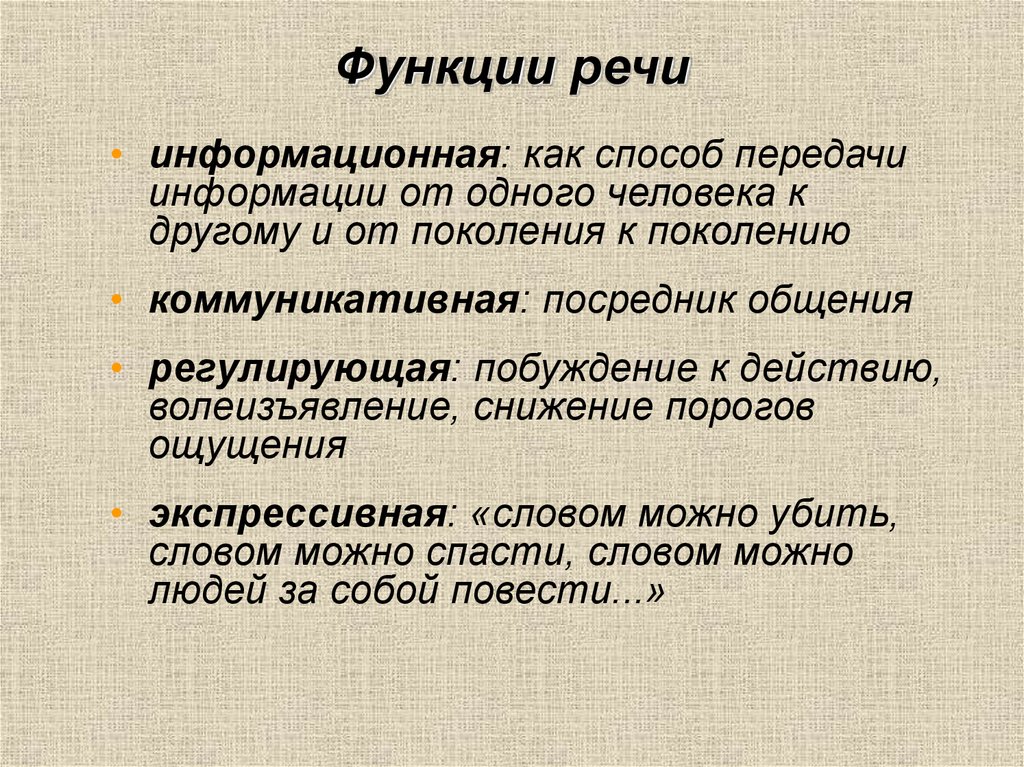

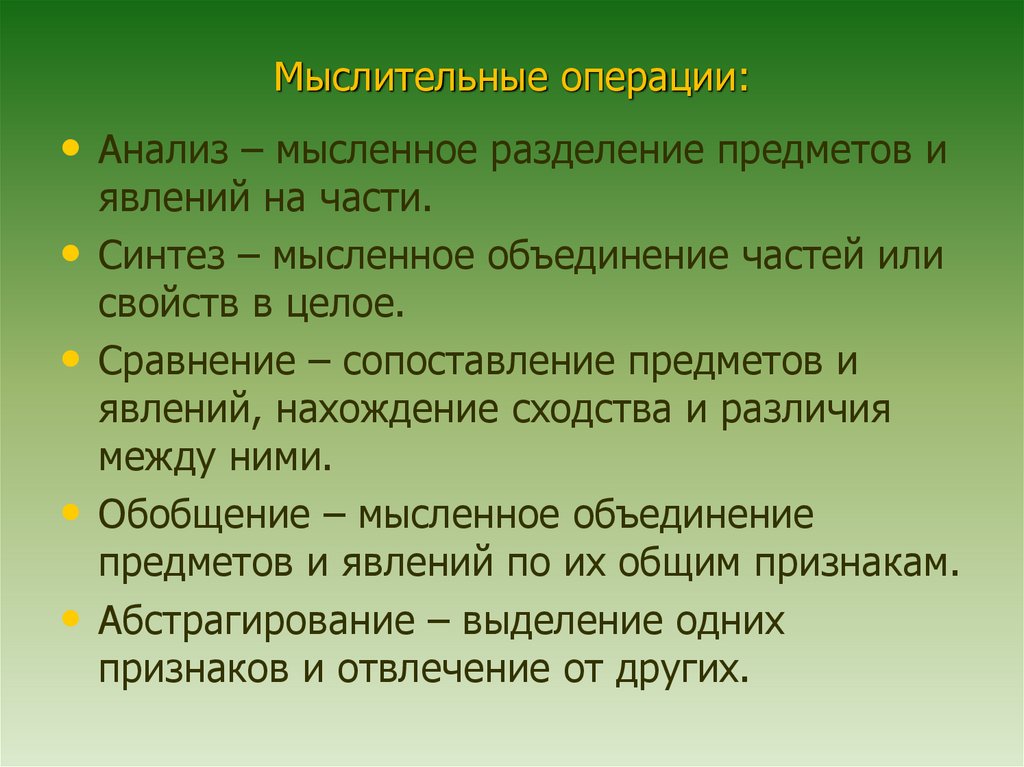

12. Функции речи

Обозначение – наличие этой функциисвидетельствует об отличии речи человека от

общения животных.

Звуки животных выражают лишь

эмоциональные состояния, тогда как

человеческое слово указывает на какой-то

предмет или явление.

13. Функции речи

Обобщение – функция проявляется в том, чтоодним словом можно обозначить группу

сходных предметов (понятие) что роднит речь

с мышлением.

Мысли человека облечены в речевую форму

вне речи мысль не существует.

14. Функции речи

– выражается вприменении речи в процессе

общения.

Коммуникация

Внешняя речь является ведущей в

процессе общения поэтому ее

основное качество.

15. Свойства речи

Содержательностьречи — это

количество выраженных в ней мыслей,

чувств и стремлений, их значительность

и соответствие действительности.

16. Свойства речи

Понятностьречи — это синтаксически

правильное построение предложений,

а также применение в

соответствующих местах пауз или

выделения слов с помощью

логического ударения.

17. Свойства речи

Выразительностьречи — это её

эмоциональная насыщенность,

богатство языковых средств, их

разнообразие. По своей

выразительности она может быть

яркой, энергичной и, наоборот, вялой,

бедной.

18. Свойства речи

Действенность речи — это свойство речи,заключающееся в её влиянии на мысли,

чувства и волю других людей, на их

убеждения и поведение.

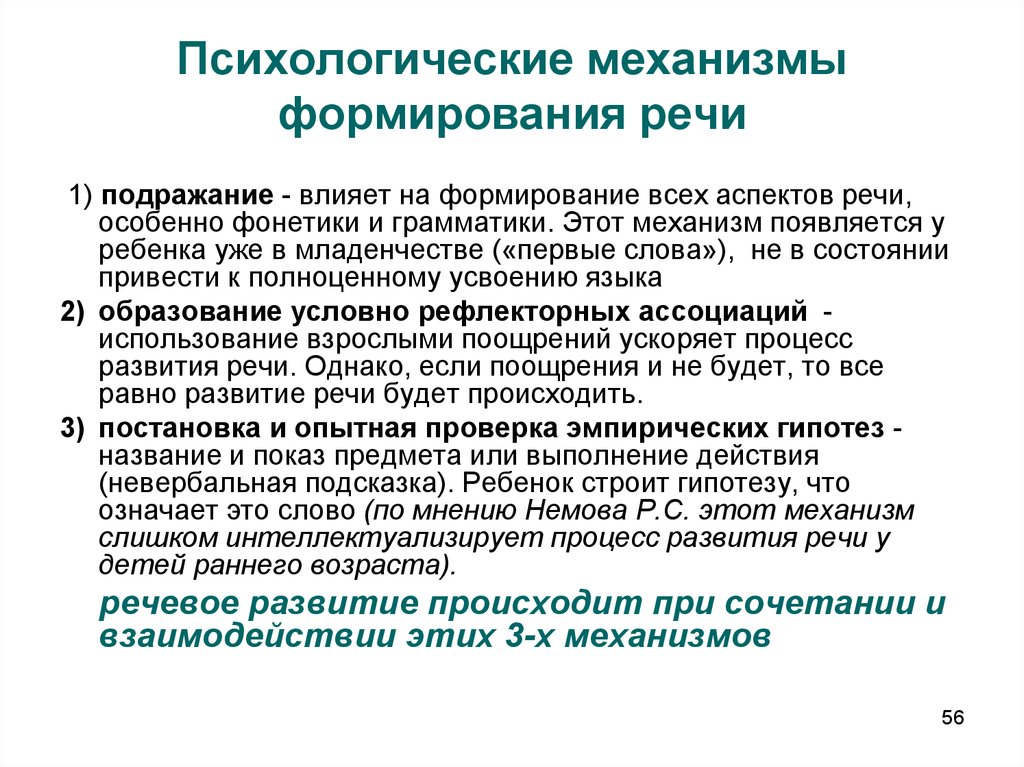

19. Группы мыслительно-физиологических механизмов речи

Группымыслительнофизиологическ

их механизмов

речи

20. Мыслительно-физиологических механизмов речи

Мыслительно-физиологическихмеханизмов речи

В

ходе «продуктивных» видов

речевой деятельности —

говорения и письма —

задействуются следующие

основные группы мыслительнофизиологических механизмов:

21. Группы мыслительно-физиологических механизмов речи

Группы мыслительнофизиологических механизмов речиI. Механизм программирования

речевого высказывания (передаваемого

смысла).

22. Мыслительно-физиологические механизмы речи

II. Группа механизмов, связанных с построениемграмматической структуры высказывания, поиском нужных

слов по семантическим признакам, выбором

определённой звуковой (при устной речи — звук, фонема)

или графической системы (при письменной речи, графема, буква).

Выполнение данных функций локализовано в ЦНС

преимущественно в участке височной коры, называемом

Зоной Брока (Зоной Бродмана 45) и явившемся одним из

последних этапов эволюции человека.

23. Мыслительно-физиологические механизмы речи

III. Физиологические механизмы,обеспечивающие реальное

осуществление речевого высказывания

(физический процесс «говорения» или

«письма»).

24. Речевая деятельность

ПО Л.С. ВЫГОТСКОМУ25. Единица речи

Основнаяединица речи (по Л.С.

Выготскому) – высказывание, как

психологическое действие или

операция.

26. Единица речи

«Вмельчайшей

единице

речевой

деятельности, в высказывании — «молекуле» как

в капле воды отражены все принципиальные

особенности речевой деятельности в целом.

И

Ипоэтому изучение речевой деятельности по

высказываниям даст нам представление о

закономерностях

речевой

деятельности

вообще».

Л.В. Сахарный

27. Идея предикации

«Разлагая речевое мышление на элементы, мыутратим ощущение целого. А вот анализ по

единицам: в качестве единицы берется такая

клеточка речевой деятельности, которая сохраняла бы

все свойства, присущие целому, элементарная

деятельность, деятельностный акт, или высказывание.

Главное в высказывании – акт предикации, акт

соотнесения чего-то с чем-то».

Л.С. Выготский

28. Предикация

функцияязыкового выражения,

имеющая целью соотнести

заключённую в отрезке речи мысль к

действительности: состоянию объекта

или субъекта, событию или ситуации.

29. Предикация

утверждение или предположение, котороеприписывает определенные характеристики

субъекту; например, «Степан – ясное

солнышко» – предикация человека, Степана,

специфической характеристикой, связанной

ясным солнышком.

Предикация всегда включает представление

о связывании или утверждении.

30. Эвристичность и предикативность

Выготскийвыдвинул идею эвристичности процессов

речепорождения и обусловленности их

общепсихологическими, дифференциальнопсихологическими и социально-психологическими

факторами.

Выготский

«развел» грамматическую и реальную

(психологическую) предикативность.

31. Эвристичность речи

Непредсказуемостьречевых действий – это и

есть эвристичность говорения. Ситуации

общения меняются постоянно, их варианты

чрезвычайно многочисленны.

Говорящий

должен быть готов к деятельности

именно в таких постоянно меняющихся

условиях, т.е. к эвристической деятельности.

32. Развитие речи

Языки речь, как и мышление, возникают

и развиваются в процессе и под

влиянием труда. Они являются

достоянием только человека: у

животных нет ни языка, ни речи.

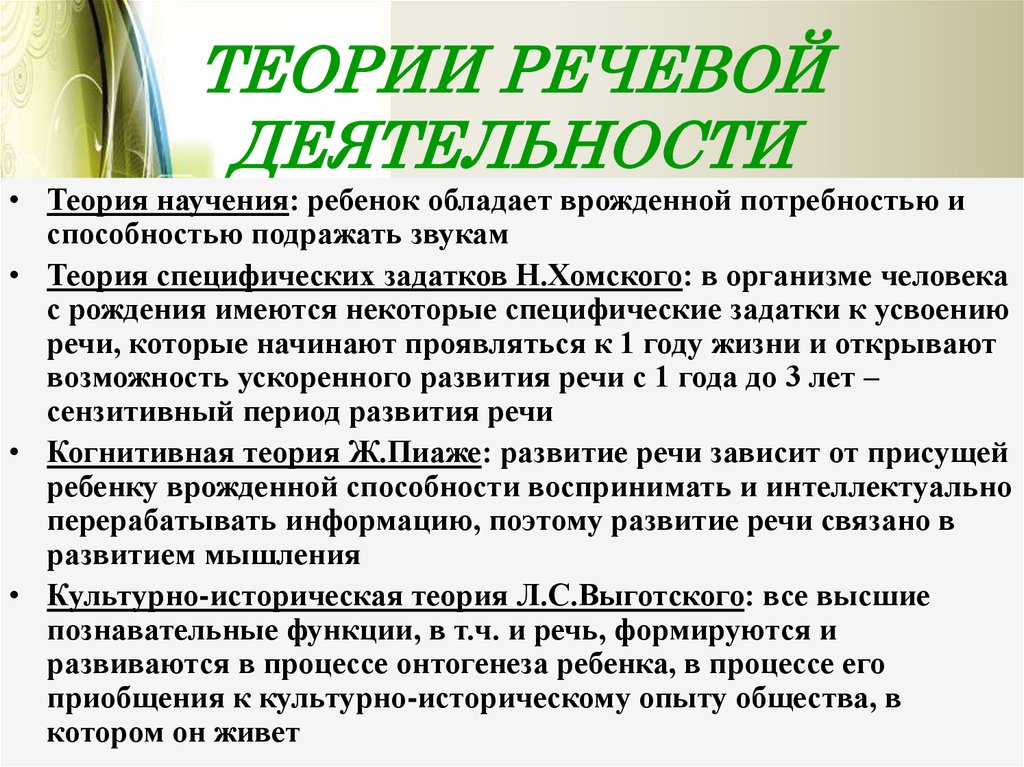

33. Культурно-историческая концепция

Развитие высших психических функций(ВПФ) – это культурное развитие.

Развитие ВПФ – это, во-первых, процессы

овладения внешними средствами –

культурного развития и мышления – языком,

письмом, счетом.

В процессе развития у человека на первый

план выступает развитие его искусственных

орудий.

34. Рудиментарные функции

жребийсчет на

пальцах

«узелки на

память»

воля

арифметическое

мышление

письменная

речь

35. Знаки-символы

«Искусственные стимулы-средства,вводимые человеком, в психологическую

ситуацию и выполняющие функцию

автостимуляции, мы называем знаками».

Л.С. Выготский

36. Знаки-символы

функции знакасимволасигнальная

сигнификативная

37. Знаки-символы

«Главным психическиморудием, центральным

по значению знаком

является СЛОВО»

Слово — средство произвольного направления внимания,

абстрагирования свойств и синтеза их в значение

(формирования понятий), произвольного контроля

собственных психических операций.

Элементами сознания, его «клеточками»

являются словесные значения.

39. Процесс речепорождения

Главное, что делает Л.С.Выготского предтечейсовременной психолингвистики – это его

трактовка внутренней психологической

организации процесса порождения

(производства) речи как

последовательности взаимосвязанных фаз

деятельности.

40. Процесс речепорождения

«…Центральная идея может быть выражена в общей формуле:отношение мысли к слову есть прежде всего не вещь, а процесс,

это отношение есть движение от мысли к слову и обратно – от слова

к мысли… Это течение мысли совершается как внутреннее движение

через целый ряд планов… Поэтому первейшей задачей анализа,

желающего изучить отношение мысли к слову как движение от

мысли к слову, является изучение тех фаз, из которых складывается

это движение, различение ряда планов, через которые проходит

мысль, воплощающаяся в слове…»

«Мышление и речь»

41.

Процесс речепорождения«…Работа мысли есть переход от чувствования задачи

Процесс речепорождения«…Работа мысли есть переход от чувствования задачи– через построение значения – к развертыванию

самой мысли… Путь от смутного желания к

опосредованному выражению через значения…»

«Мышление и речь»

42. Процесс речепорождения

1 фаза2 фаза

3 фаза

4 фаза

5 фаза

• Мотивация

• Мысль (интенция)

• Опосредование мысли во внутреннем

слове

• Опосредование мысли в значениях внешних

слов

• Опосредование мысли в словах

43. Порождение и понимание речи

44. Внутренняя речь

Внутренняя речь есть инструмент мышления.Внутренняя речь есть особое по психологической

природе

образование,

особый

вид

речевой

деятельности,

имеющий

совершенно

специфические особенности и состоящий в

сложном отношении к другим видам речевой

деятельности.

45. Внутренняя речь

Внутренняяречь, является «живым

процессом рождения мысли в слове».

«Внешняя речь есть процесс

превращения мысли в слова…

Внутренняя – обратный по направлению

процесс, идущий извне внутрь,

процесс испарения речи в мысль».

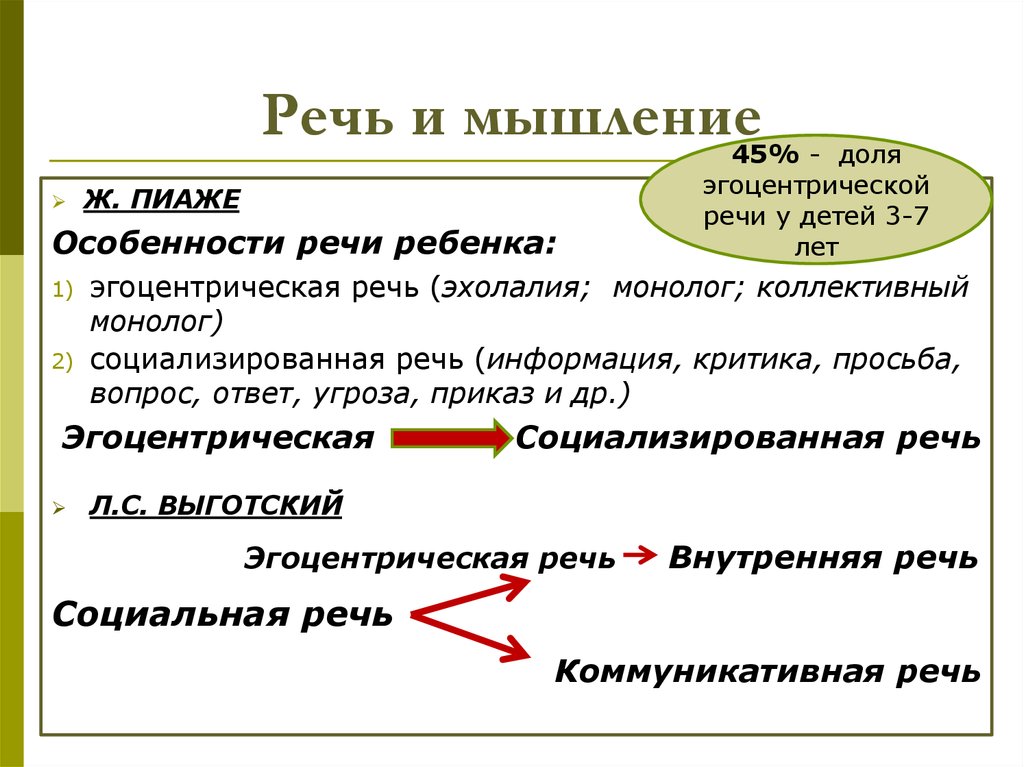

46. Мышление и речь

47. Мышление и речь

«Мысль не выражается, но совершается в слове».Л.С. Выготский показывает отсутствие полного

параллелизма между мыслью и словом.

Отсутствие параллелизма не означает, что это

феномены совершенно друг от друга независимые.

Значение слова представляет собой акт мышления.

48. Мышление и речь

Являясьсредством выражения мыслей, речь,

в ходе её развития в онтогенезе, становится

основным (но не единственным)

механизмом мышления человека.

Высшее, абстрактное

мышление невозможно без речевой

деятельности.

49. Мышление и речь

Толькоречевая деятельность даёт

человеку возможность отвлечения

от действительности и обобщения,

что и является отличительной

особенностью человеческого

мышления.

50. Онтогенез речи

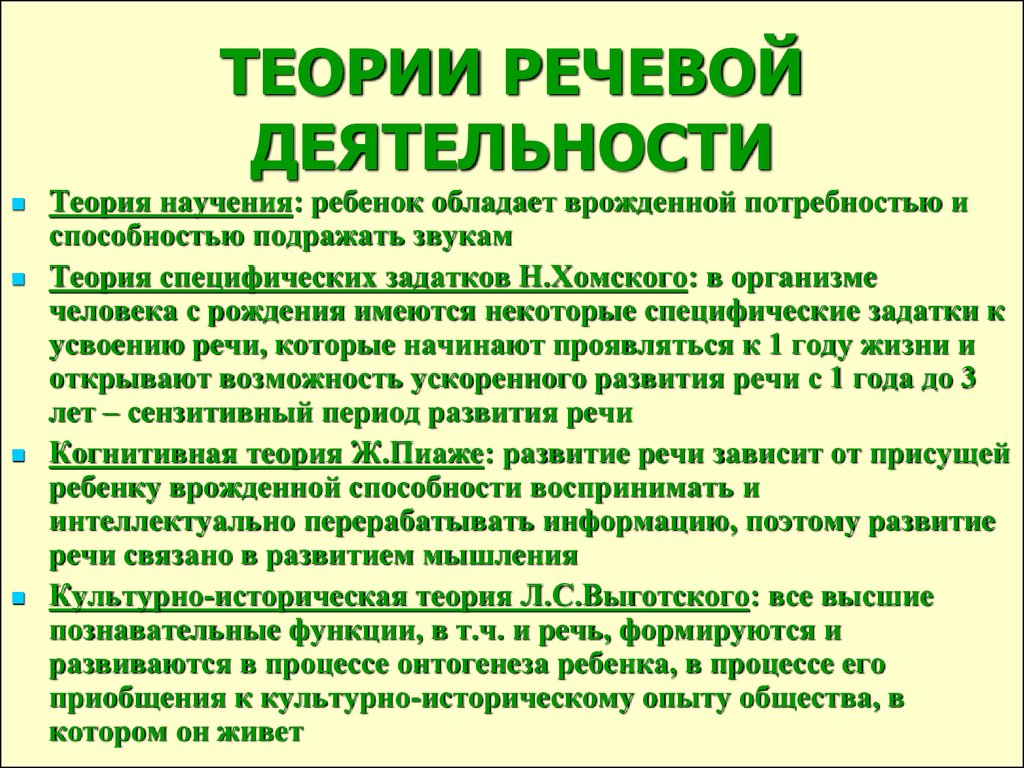

51. Теория усвоения языка (Онтолингвистика)

наука, изучающая онтогенез речи идетскую речь: формирование речевой

способности ребёнка, возникновение

и дальнейшее развитие

индивидуального языка и дальнейшие

возрастные изменения в языке

индивида.

52. Основные положения онтолингвистики

Овладениеязыком представляет

собой процесс постижения мира

в процессе общения с людьми и

благодаря присвоению знаков

языка и превращению их во

внутренние символы мышления.

53. Основные положения онтолингвистики

Развитиеязыковой способности – это

интериоризация внешних действий и

«присвоение» правил речевого поведения. Все

языковые категории формируются в речевой

деятельности ребенка по мере обогащения

его картины мира.

54. Онтогенез языковой способности

Этосложнейшее взаимодействие,

с одной стороны, процесса

общения взрослых и ребенка, с

другой – процесса развития

предметной и познавательной

деятельности ребенка.

55. «Горизонтальный» подход

Языковоеразвитие ребёнка может быть

представлено как постепенная смена

временных языковых систем, каждая из

которых отражает собственную, также

временную, когнитивную систему

ребёнка.

56. Возникновение речи у ребенка

Освоение языка ребенком протекает спонтанно и без видимых усилийс его стороны.

Особенности становления языка и речи у детей связано:

1)

с процессами физиологического созревания центральной нервной

системы;

2)

С определенной её пластичностью в этот период.

Формирование систем, обеспечивающих освоение речи, требует

своевременной их стимуляции речевыми сигналами.

При недостаточной такой стимуляции (глухота) процессы освоения

речи задерживаются.

57. Критический период развития речи

Возрастной период, на протяжениикоторого речь осваивается «без усилий»,

называют КРИТИЧЕСКИМ ПЕРИОДОМ.

За пределами этого периода, без опыта

речевого общения, ребенок становится

неспособным к обучении речи.

58. Освоение речи ребенком

Процесс освоения речи ребенком принципиальноотличается от процесса освоения второго языка.

Ребенок овладевает сложнейшей структурой языка

всего за 3-4 года!

Сталкиваясь с новым неизвестным явлением родного

языка, ребенок, практически без помощи взрослых,

«подводит» его под известную грамматику.

59. Активный рост запаса слов

В возрасте около полутора лет словарьребенка составляет от 3 до 50 слов.

В два года словарь доходит до 300 слов.

К пяти годам ребенок использует примерно

10 000 слов.

К пяти годам скорость овладения словами

составляет примерно 20 слов в день.

60. Путь развития детской речи

Речь-диалогРечьсообщение

Речьмонолог

КАК ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

«Внимание как познавательный процесс» | Консультация на тему:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

города Новосибирска «Детский сад №447 комбинированного вида

«Семицветик»

«Внимание как познавательный процесс»

«Внимание как познавательный процесс»

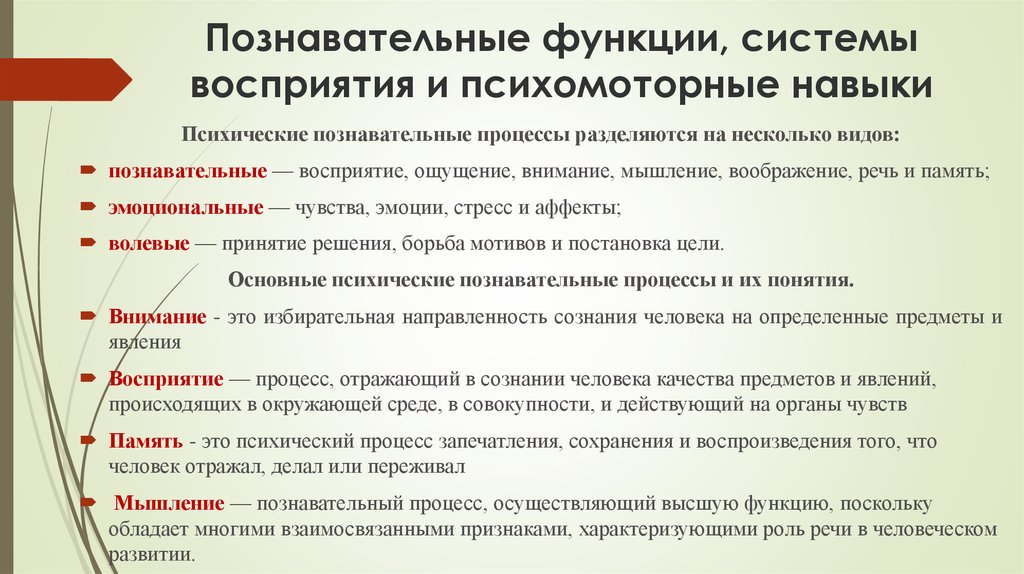

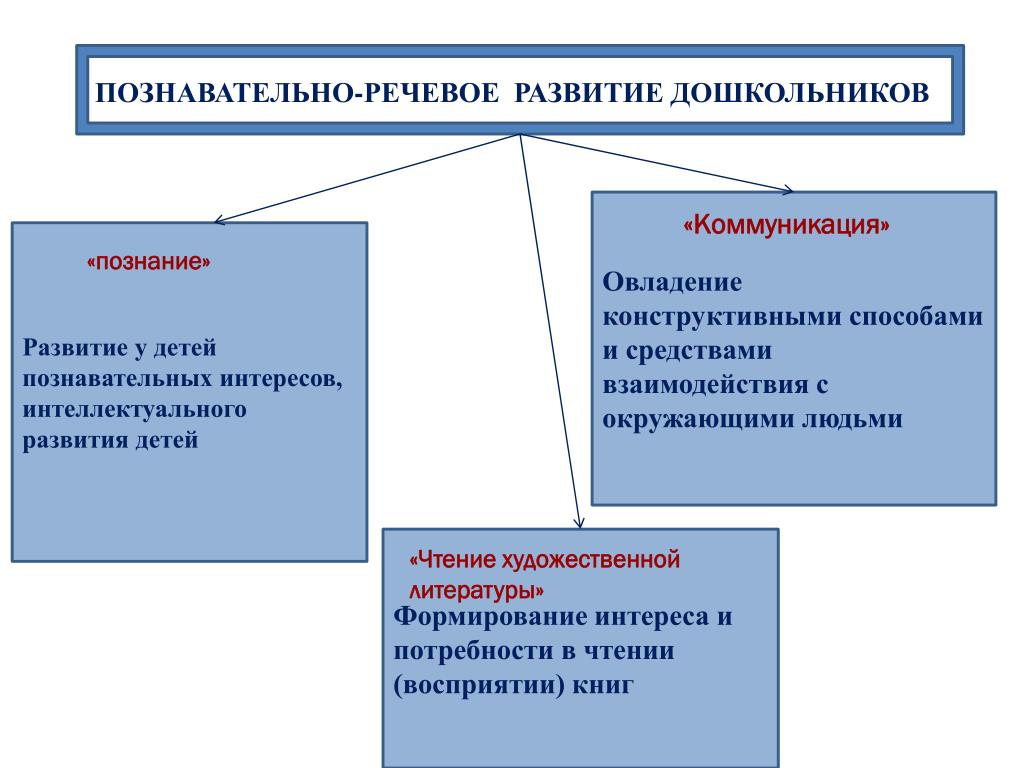

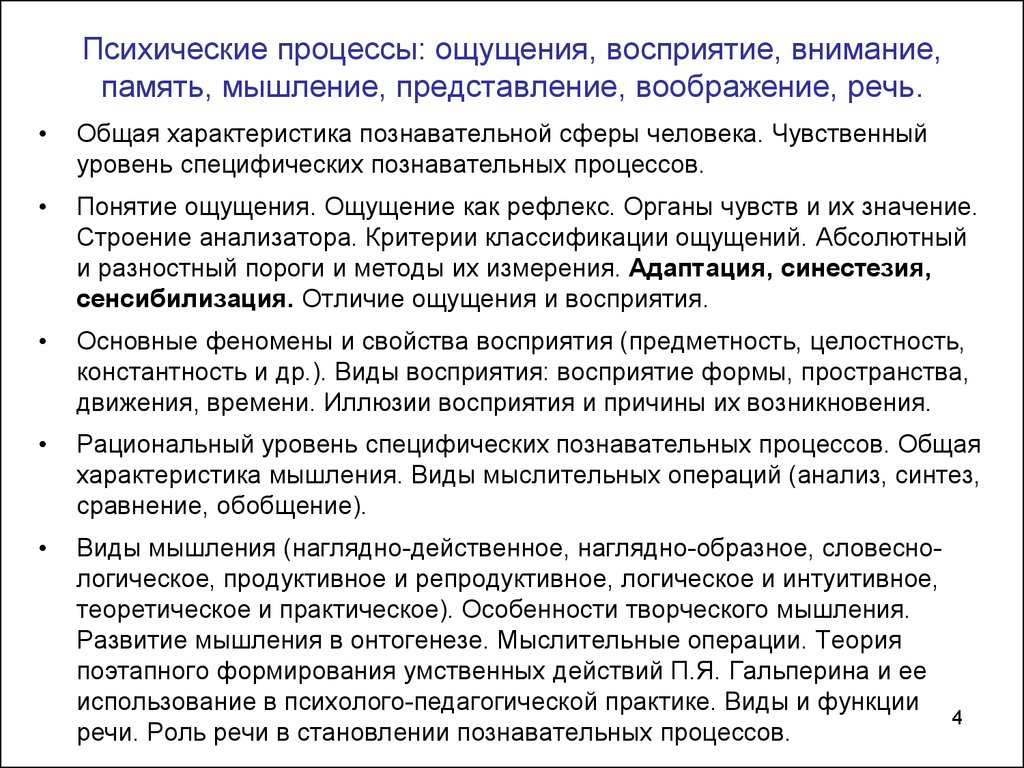

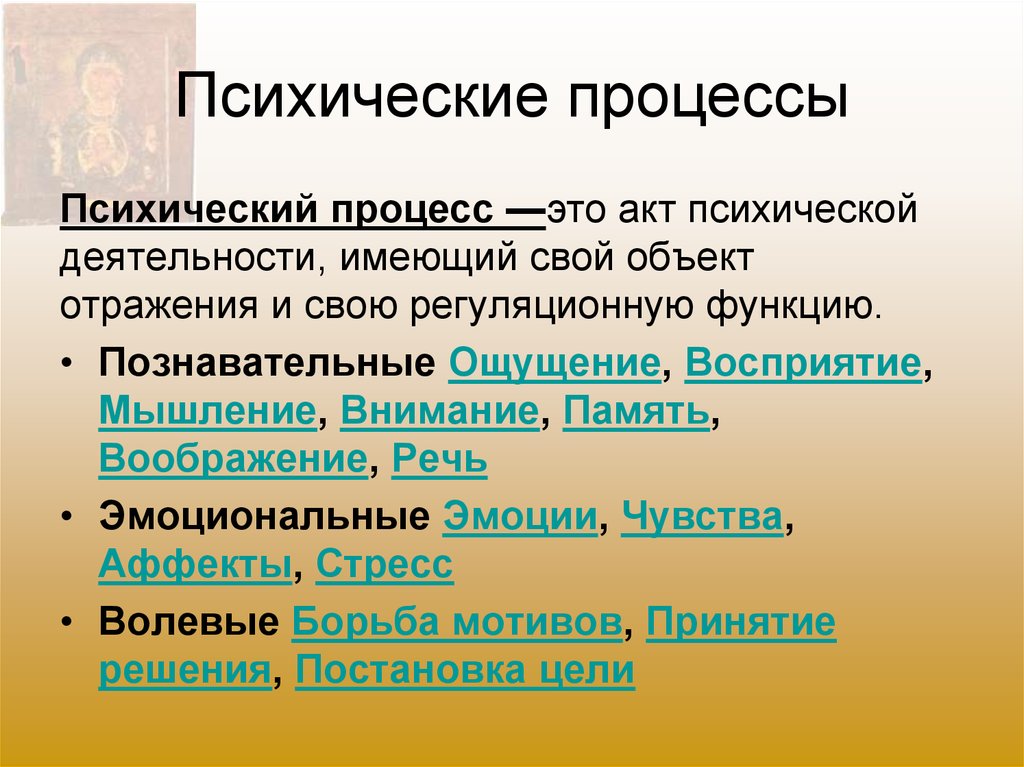

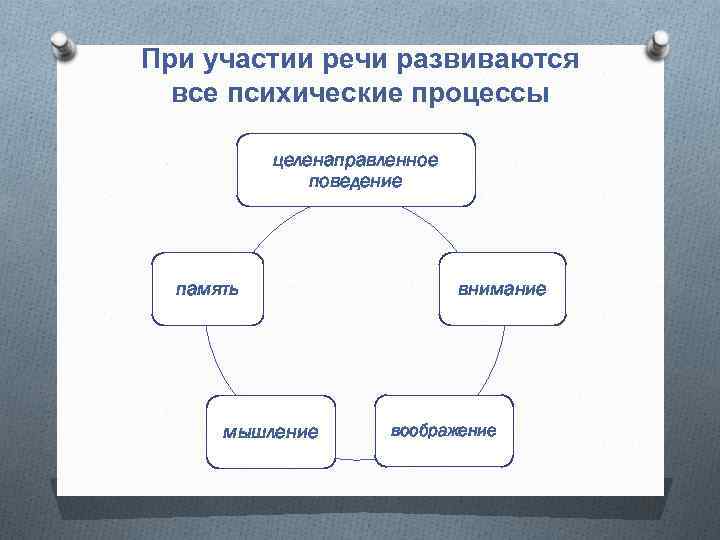

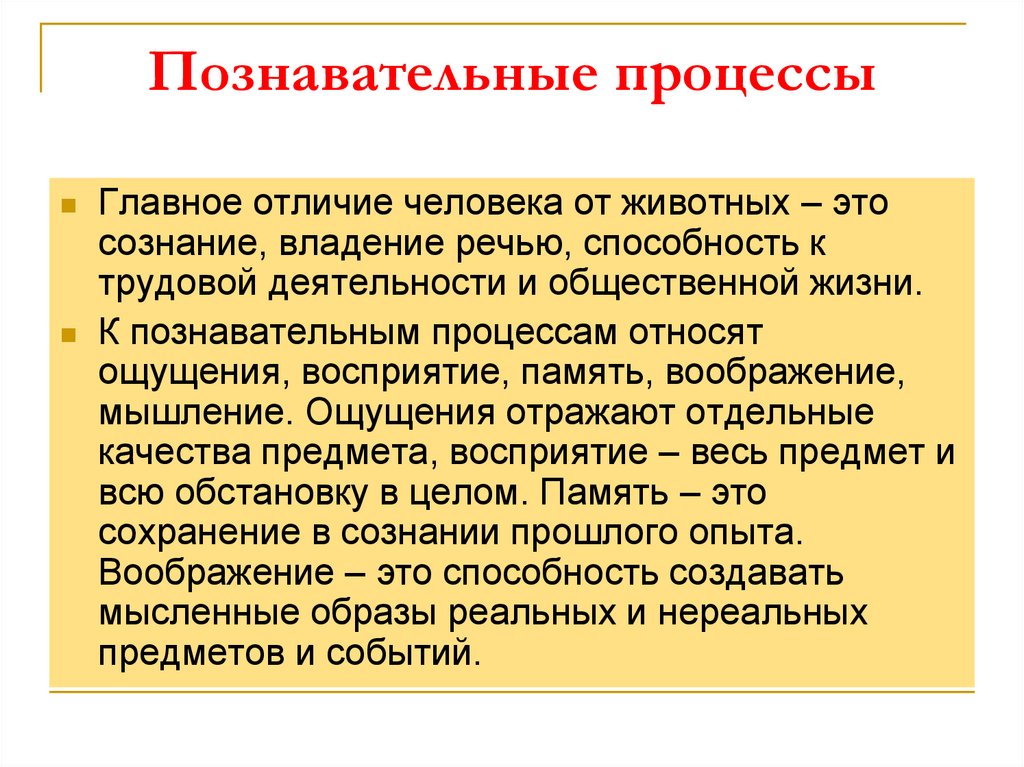

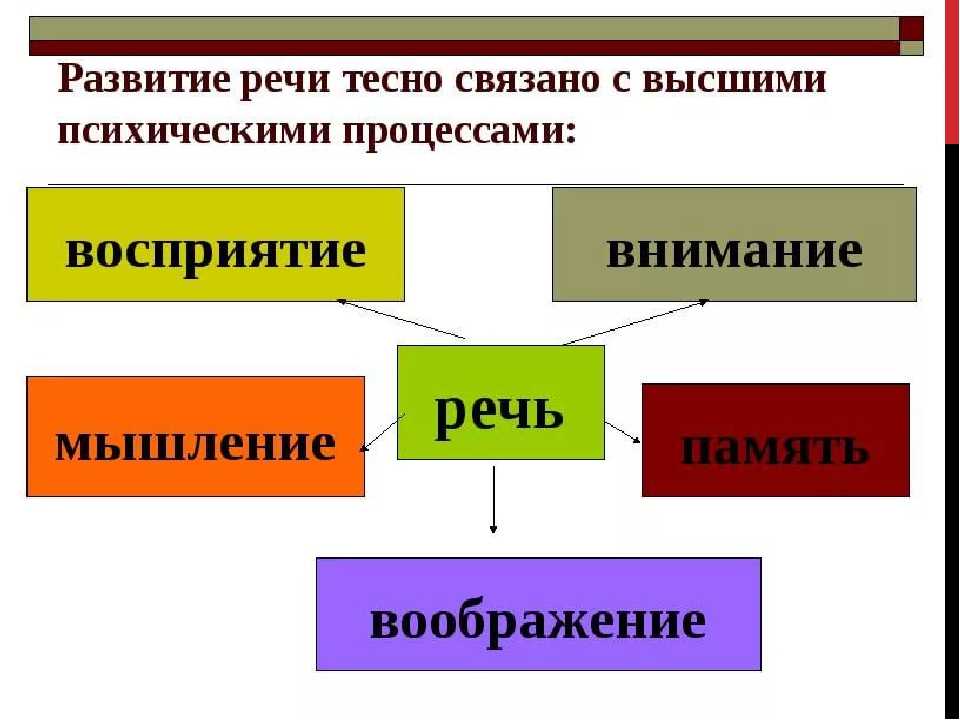

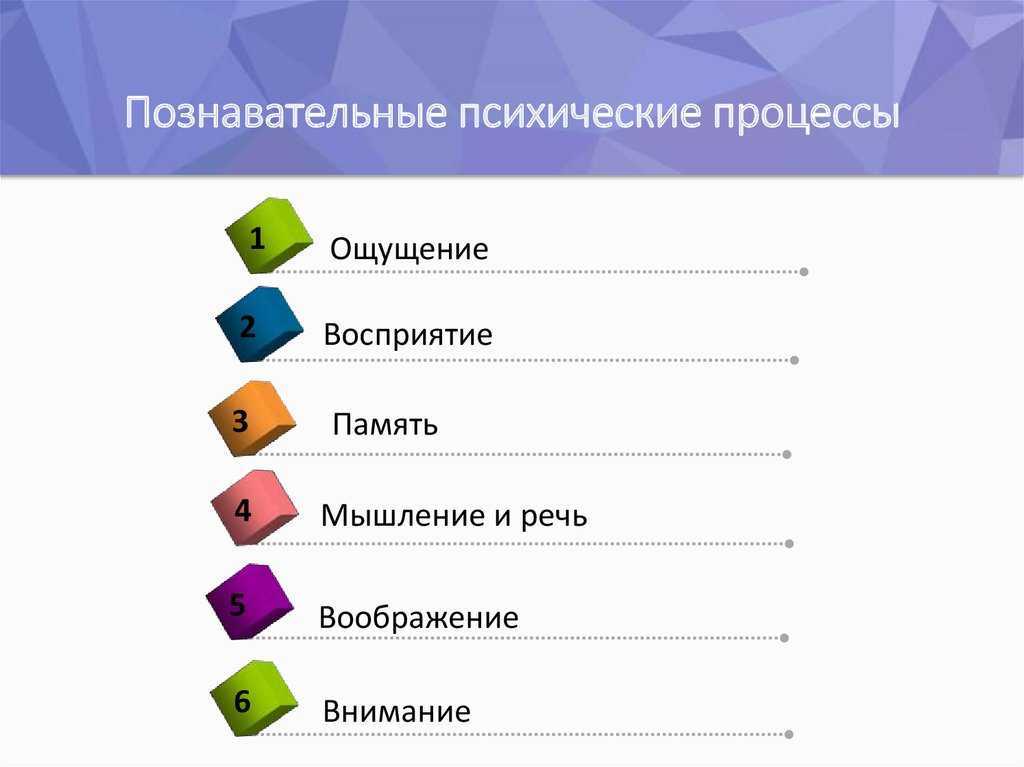

Познавательные процессы – это психические процессы, обеспечивающие получение, хранение и воспроизведение информации, знаний из окружающей среды.

В психологии внимание относят к познавательным процессам, также как и память, мышление, воображение, восприятие, речь.

Внимание — это психический процесс, заключающийся в направленности и сосредоточенности сознания на определенном объекте при одновременном отвлечении от других объектов в течение определённого периода времени.

К.Д. Ушинский когда-то верно подметил, что внимание – это “ та дверь, через которую проходит всё, что только входит в душу человека из внешнего мира». И действительно, внимание – это основа любой интеллектуальной деятельности. Ни один психический процесс не может протекать без внимания. Включение внимания в то или иной процесс существенно изменяет его, превращая в направленную деятельность. Так восприятие превращается в наблюдение, случайное течение мыслей – в обдумывание той или иной задачи, непроизвольное воспроизведение образов и мыслей – в процессе припоминания. Выпадение или нарушение зрительных функций делает невозможным или затрудняет зрительное отражение мира, в результате чего из сферы ощущений или восприятий выпадает огромное количество сигналов, информирующих человека о важнейших свойствах предметов и явлений.

В наш век ритм жизни очень быстрый. Человеку поступает большое количество информации, при этом увеличивается объем его знаний.

Конечно же, все эти изменения в обществе влияют и на развитие детей. Самым необходимым условием для успешного обучения в школе является формирование внимания у детей, начиная с дошкольного возраста.

Внимание необходимо детям в процессе изучения окружающего мира, позволяя им сконцентрироваться на определенных объектах. Эта и другие особенности психики помогают из потока информации, которую дети непрерывно получают извне, выделить наиболее интересную и значимую для них. Внимание является залогом успешного развития, обучения и воспитания детей.

Основными видами внимания являются произвольное и непроизвольное.

Произвольное внимание у ребёнка формируется только в общении

со взрослыми, этим вниманием можно управлять, и здесь приемлема простая формула – “мне нужно быть внимательным, я внимателен не смотря ни на что”.

Руководя вниманием ребёнка, взрослые тем самым дают ему средства,

с помощью которых он впоследствии начинает и сам управлять своим вниманием. Помимо ситуативных средств, организующих внимание в связи

с конкретной задачей, существует универсальное средство организации внимания — речь. Первоначально взрослые организуют внимание ребёнка при помощи словесных указаний, а позднее он начинает сам обозначать словесно те предметы и явления, на которые необходимо обратить внимание, чтобы достичь нужного результата. По мере развития планирующей функции речи ребёнка становится способным заранее организовать своё внимание на предстоящей деятельности, сформулировать словесно, на что он должен ориентироваться. Таким образом, произвольное внимание формируется в дошкольном возрасте в связи с возрастным развитием речи и её роли в регуляции поведения ребёнка. Чем лучше развита речь у ребёнка дошкольного возраста, тем выше уровень развития восприятия и тем раньше формируется произвольное внимание.

Хотя дети дошкольного возраста и начинают овладевать произвольным вниманием, непроизвольное остаётся преобладающим на протяжении всего дошкольного возраста.

Непроизвольное внимание связано с рефлекторными установками, оно устанавливается и поддерживается независимо от сознательного намерения человека, а т. к. оно возникает без волевых усилий, то считается пассивным.

Непроизвольное внимание обычно обусловлено непосредственным интересом. Там, где нет такой непосредственной заинтересованности, и наше внимание направляется сознательным усилием, то возникает произвольное внимание, которое считается активным.

Для возбуждения и поддержания непроизвольного внимания важно использовать эмоциональные факторы: возбудить интерес, внести известную эмоциональную насыщенность. Развитию непроизвольного внимания способствуют проблемные и целевые игры; живое, яркое логическое изложение материала с использованием рисунков, схем, муляжей и других наглядных средств обучения. Существенным условием поддержанием внимания является разнообразие сообщаемого материала, соединяющееся с последовательностью и связанностью его изменения.

Существенным условием поддержанием внимания является разнообразие сообщаемого материала, соединяющееся с последовательностью и связанностью его изменения.

Внимание характеризуется свойствами, которые можно сгруппировать в зависимости от направленности внимания – на один или несколько объектов:

— концентрация – сосредоточенность человека при полном отвлечении от всего остального;

— объем внимания – это количество объектов, на которые может быть направленно внимание при одновременном их восприятии;

— устойчивость – определяется длительностью концентрации внимания на объекте;

— распределение – возможность одновременно выполнять несколько различных видов деятельности;

— переключаемость – это способность переходить от одного объекта к другому.

Чтобы быть внимательным, нужно иметь хорошо развитые свойства внимания. В возрасте 5-7 лет следует развивать у ребёнка способность как можно дольше удерживать внимание на одном и том же объекте, а также переключать внимание. В 5 лет устойчивость и концентрация внимания ребёнка ещё очень низкая, к 6-7 годам она увеличивается, но всё же остаётся ещё слаборазвитой. У ребёнка нужно постепенно развивать способность делать волевые усилия и в частности, в ходе решения интеллектуальных задач. Устойчивость существенно повышается, если ребёнок активно взаимодействует с предметом (изучает, рассматривает). Неумение быстро переключить внимание приводит к затруднениям, когда нужно от игры перейти к занятию, в таких случаях говорят, что дети рассеяны, им нужна пауза, чтобы переключить своё внимание на другое. Это достигается путём специальной тренировки, благодаря которой развивается произвольное внимание, что в свою очередь позволяет ребёнку становиться способным активно, избирательно “ извлекать” из памяти ему нужную информацию, выделять главное.

В 5 лет устойчивость и концентрация внимания ребёнка ещё очень низкая, к 6-7 годам она увеличивается, но всё же остаётся ещё слаборазвитой. У ребёнка нужно постепенно развивать способность делать волевые усилия и в частности, в ходе решения интеллектуальных задач. Устойчивость существенно повышается, если ребёнок активно взаимодействует с предметом (изучает, рассматривает). Неумение быстро переключить внимание приводит к затруднениям, когда нужно от игры перейти к занятию, в таких случаях говорят, что дети рассеяны, им нужна пауза, чтобы переключить своё внимание на другое. Это достигается путём специальной тренировки, благодаря которой развивается произвольное внимание, что в свою очередь позволяет ребёнку становиться способным активно, избирательно “ извлекать” из памяти ему нужную информацию, выделять главное.

У детей же с нарушениями зрения, замедленное и недостаточно полное восприятие препятствует разнообразию впечатлений и действий, что является одним из важнейших условий устойчивости внимания. Однако, в целом развитие внимания у детей с дефектами зрения подчиняется тем же закономерностям, что и у нормально видящих и может достигать такого же уровня развития. Это обусловлено тем, что внимание формируется в деятельности и зависит от активности человека, от волевых, интеллектуальных и эмоциональных свойств личности. По этой же причине воспитание внимания и формирование внимательности, как свойство личности у детей с нарушениями зрения осуществляется на той же основе и теми же способами, что и в массовой школе или детском саду.

Однако, в целом развитие внимания у детей с дефектами зрения подчиняется тем же закономерностям, что и у нормально видящих и может достигать такого же уровня развития. Это обусловлено тем, что внимание формируется в деятельности и зависит от активности человека, от волевых, интеллектуальных и эмоциональных свойств личности. По этой же причине воспитание внимания и формирование внимательности, как свойство личности у детей с нарушениями зрения осуществляется на той же основе и теми же способами, что и в массовой школе или детском саду.

В зависимости от направленности и проявления различают три формы внимания – сенсорное, интеллектуальное и моторное (т. е. двигательное).

Для любого ребёнка, особенно с нарушением зрения, чрезвычайно важно развивать внимание, совершенствовать его формы и виды. От уровня сформированности внимания зависят точность и полнота зрительного восприятия. Итак, у слабовидящих и частично видящих детей внимание развивается плохо, т. к. значительное снижение зрения ограничивает восприятие тех объектов, которые могут вызывать интерес и эмоциональные реакции. При бисенсорных нарушениях зрения и слуха наблюдается неустойчивость внимания, быстрая утомляемость и снижение умственной работоспособности.

При бисенсорных нарушениях зрения и слуха наблюдается неустойчивость внимания, быстрая утомляемость и снижение умственной работоспособности.

В повседневной работе с детьми развитие внимания детей начинается ежедневно уже с порога детского сада. Та же утренняя гимнастика даёт возможность формировать переключение внимания, т.к. выполняя упражнения, ребёнок действует по команде взрослого, быстро переходя от одного движения к другому. На музыкальных и физкультурных занятиях развиваются виды внимания и свойства, а продолжение этого можно видеть на прогулке с детьми, когда ведутся наблюдения в природе и проводятся подвижные игры на воздухе.

В учебной деятельности идёт развитие произвольного внимания.

Так , например, по формированию элементарных математических представлений и обучении ориентировки в пространстве в процессе работы в тетради в клетку у ребёнка укрепляется мелкая моторика пальцев, совершенствуется зрительно-моторная координация, зрительная память и произвольное внимание, а устные и зрительные диктанты помогают формированию навыков внимательного отношения к заданию, словесная установка “будьте внимательны” и инструкция “как делать” развивают внимание при микроориентировке на листе бумаги. По развитию речи, благодаря речевым играм, развивается произвольное внимание. Для организации внимания нужны волевые усилия ребёнка, которые проявляются в любой деятельности, например при конструировании по образцу, на занятиях по изобразительной деятельности, лепке, аппликации, ручному труду. Воспитание воли для развития произвольного внимания ведётся через трудовую деятельность и через игру.

По развитию речи, благодаря речевым играм, развивается произвольное внимание. Для организации внимания нужны волевые усилия ребёнка, которые проявляются в любой деятельности, например при конструировании по образцу, на занятиях по изобразительной деятельности, лепке, аппликации, ручному труду. Воспитание воли для развития произвольного внимания ведётся через трудовую деятельность и через игру.

На коррекционных занятиях по развитию зрительного восприятия, сосредоточенности внимания учитываю неустойчивость зрительного внимания детей. При этом использую развивающую среду, где присутствует выкладывание целой картинки из её частей (пазлы, разрезные открытки), мозаика разной величины, пуговицы, семена и крупа, шнуровка, трафареты, настольные игры и т.д. Всё это вместе тренирует сосредоточенность ребёнка, развивает восприятие и свойства внимания.

Обязательной частью коррекционных занятий являются пальчиковые игры, которые развивают координацию движений, помогают концентрировать внимание. Если они сопровождаются стихами, то у детей развивается речь

Если они сопровождаются стихами, то у детей развивается речь

и чувство ритма, а ритм облегчает процесс восприятия и деятельность, что особенно необходимо детям с различными отклонениями в здоровье

и развитии.

Упражнения игрового характера оказывают благотворное влияние

на общий тонус организма детей, моторику, развивают внимание и память, создают положительный эмоциональный настрой. Так же обязательной частью любого занятия с детьми с нарушениями зрения является проведение физкультминуток, во время которых необходимо проводить и специальную гимнастику для глаз для снятия зрительного напряжения, что в свою очередь делает занятие неутомительным и даёт возможность организовать внимание ребёнка на предстоящей работе.

Так как у детей дошкольного возраста ведущая деятельность – игровая, то и развивается ребенок играя.

Создание игровых ситуаций позволяет привлечь непроизвольное внимание детей, а при общении воспитателя с детьми через куклу способствует лучшей концентрации внимания и активизации их речи. Дидактическая игра включается в занятии не только для того, чтобы углубить содержание знаний детей, но и для того, чтобы посредством игры активизировать познавательный процесс, внимание, наблюдательность, память, фантазию.

Дидактическая игра включается в занятии не только для того, чтобы углубить содержание знаний детей, но и для того, чтобы посредством игры активизировать познавательный процесс, внимание, наблюдательность, память, фантазию.

Наряду со зрительным восприятием в таких играх совершенствуется осязание и слух. Так, игры “ Волшебный мешочек”, “Угадай на ощупь” требуют от детей сосредоточенного внимания, активной деятельности анализаторов, умения различать, сравнивать и обобщать. Игры типа “Фанты” и “Что летает?” требуют напряженной умственной работы, соревнования в сообразительности, внимания. Увлечение такой игрой повышает способность к произвольному вниманию, помогает быстрому и прочному запоминанию. Внимания требует любая игра. Главное, систематичность, разнообразие и увлечённость взрослых и детей.

Чтобы своевременно развивать у детей определённые качества внимания (целеустремлённость, устойчивость, сосредоточенность) и способность управлять ими, необходимы специально организованные игры и упражнения. Такие игры помогают не только на занятиях и в коррекционной работе, но и при переходе с одного вида деятельности на другой, перед началом занятия или перед приёмом пищи, когда надо собрать детей и настроить их на дальнейшие действия (слова “1, 2, 3, 4, 5 – начинаем мы играть”).

Такие игры помогают не только на занятиях и в коррекционной работе, но и при переходе с одного вида деятельности на другой, перед началом занятия или перед приёмом пищи, когда надо собрать детей и настроить их на дальнейшие действия (слова “1, 2, 3, 4, 5 – начинаем мы играть”).

С детьми можно поиграть в следующие игры (ниже предлагаю картотеку игр на развитие внимания у детей дошкольного возраста).

Восприятие речи как активный познавательный процесс

. 2014 17 марта; 8:35.

doi: 10.3389/fnsys.2014.00035. Электронная коллекция 2014.

Шеннон Л. М. Хилд 1 , Ховард С. Нусбаум 1

принадлежность

- 1 Факультет психологии Чикагского университета Чикаго, Иллинойс, США.

- PMID: 24672438

- PMCID: PMC3956139

- DOI: 10.3389/fnsys.2014.00035

Бесплатная статья ЧВК

Шеннон Л.М. Хилд и соавт. Фронт Сист Нейроци. .

Бесплатная статья ЧВК

. 2014 17 марта; 8:35.

doi: 10.3389/fnsys.2014.00035. Электронная коллекция 2014.

Авторы

Шеннон Л. М. Хилд 1 , Ховард С. Нусбаум 1

М. Хилд 1 , Ховард С. Нусбаум 1

принадлежность

- 1 Факультет психологии Чикагского университета Чикаго, Иллинойс, США.

- PMID: 24672438

- PMCID: PMC3956139

- DOI: 10.3389/fnsys.2014.00035

Абстрактный

Одна точка зрения на восприятие речи состоит в том, что акустические сигналы преобразуются в представления для сопоставления с образцом для определения языковой структуры. Этот процесс можно рассматривать как проблему сопоставления статистических образов, предполагая, что действительно стабильные лингвистические категории характеризуются нейронными представлениями, связанными со слуховыми свойствами речи, которые можно сравнить с речевым вводом.

Важно понимать, как неоднозначность речевого сигнала и ограничения контекста динамически определяют когнитивные ресурсы, задействуемые во время восприятия, включая сфокусированное внимание, обучение и рабочую память. Теории восприятия речи должны выйти за рамки современного кортикоцентрического подхода, чтобы объяснить внутреннюю динамику слухового кодирования речи. При этом это может дать новое представление о способах лечения нарушений и потери слуха либо с помощью аугментации, либо терапии.

Важно понимать, как неоднозначность речевого сигнала и ограничения контекста динамически определяют когнитивные ресурсы, задействуемые во время восприятия, включая сфокусированное внимание, обучение и рабочую память. Теории восприятия речи должны выйти за рамки современного кортикоцентрического подхода, чтобы объяснить внутреннюю динамику слухового кодирования речи. При этом это может дать новое представление о способах лечения нарушений и потери слуха либо с помощью аугментации, либо терапии.Ключевые слова: активная обработка; внимание; обучение; пассивная обработка; восприятие; речь; теории восприятия речи.

Цифры

Рисунок 1

Схематическое изображение пассивного и…

Рисунок 1

Схематическое изображение пассивных и активных процессов . Верхняя панель (А) представляет собой…

Верхняя панель (А) представляет собой…

Схематическое изображение пассивных и активных процессов . Верхняя панель (А) представляет собой пассивный процесс. Стимул, предъявляемый к сенсорным рецепторам, преобразуется посредством ряда процессов (Ti) в последовательность репрезентаций паттернов до тех пор, пока результатом не станет окончательное репрезентация восприятия. Это можно рассматривать как преобразование стимуляции волосковых клеток в фонологическое представление в коре головного мозга. Средняя панель (B) представляет собой активный процесс сверху вниз. Сенсорная стимуляция сравнивается как паттерн с гипотетическими паттернами, полученными из некоторого источника знаний либо из контекста, либо из ожиданий. Сигналы ошибок от сравнения взаимодействуют с гипотетическими паттернами до тех пор, пока не будут ограничены единственной интерпретацией. Генерация гипотетических паттернов может осуществляться параллельно или выполняться последовательно. Нижняя панель (C) представляет восходящий активный процесс, в котором сенсорная стимуляция преобразуется в исходный паттерн, который может быть преобразован в некоторое представление. Если это представление чувствительно к развертыванию контекста или непосредственному восприятию, оно может генерировать паттерн из непосредственного ввода и контекста, который отличается от исходного паттерна. Обратная связь от шаблона на основе контекста по сравнению с исходным шаблоном может генерировать сигнал ошибки для представления, изменяющего способ интеграции контекста для создания нового шаблона для целей сравнения.

Нижняя панель (C) представляет восходящий активный процесс, в котором сенсорная стимуляция преобразуется в исходный паттерн, который может быть преобразован в некоторое представление. Если это представление чувствительно к развертыванию контекста или непосредственному восприятию, оно может генерировать паттерн из непосредственного ввода и контекста, который отличается от исходного паттерна. Обратная связь от шаблона на основе контекста по сравнению с исходным шаблоном может генерировать сигнал ошибки для представления, изменяющего способ интеграции контекста для создания нового шаблона для целей сравнения.

См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC

Похожие статьи

Перцептивная пластичность для слухового распознавания объектов.

Heald SLM, Van Hedger SC, Nusbaum HC. Heald SLM и др.

Фронт Псих. 2017 23 мая; 8:781. doi: 10.3389/fpsyg.2017.00781. Электронная коллекция 2017. Фронт Псих. 2017. PMID: 28588524 Бесплатная статья ЧВК.

Лингвистические, перцептивные и когнитивные факторы, лежащие в основе преимуществ музыкантов в восприятии речи с ухудшением качества шума.

Ю Дж., Бидельман Г.М. Ю Дж. и др. Услышьте Рез. 2019 июнь; 377: 189-195. doi: 10.1016/j.heares.2019.03.021. Epub 2019 29 марта. Услышьте Рез. 2019. PMID: 30978607 Бесплатная статья ЧВК.

Влияние шумового воздействия и музыкального обучения на надпороговую слуховую обработку и восприятие речи в шуме.

Йенд I, Бич Э.Ф., Шарма М., Диллон Х. Йенд I и др. Услышьте Рез.

Слушающее усилие: как когнитивные последствия акустического вызова отражаются в мозге и поведении.

Пил Дж. Э. Пил Дж. Э. Ухо Слушай. 2018 март/апрель;39(2):204-214. doi: 10.1097/AUD.0000000000000494. Ухо Слушай. 2018. PMID: 28938250 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Объективные нейронные показатели восприятия речи в шуме.

Андерсон С., Краус Н. Андерсон С. и соавт. Усилитель трендов. 2010 июнь;14(2):73-83. дои: 10.1177/1084713810380227. Усилитель трендов. 2010. PMID: 20724355 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Рекомендации

- Abbs JH, Sussman HM (1971).

Детекторы нейрофизиологических особенностей и восприятие речи: обсуждение теоретических последствий. J. Речь Слушать. Рез. 14, 23–36

—

пабмед

Детекторы нейрофизиологических особенностей и восприятие речи: обсуждение теоретических последствий. J. Речь Слушать. Рез. 14, 23–36

—

пабмед

- Abbs JH, Sussman HM (1971).

- Асари Х., Задор А.М. (2009). Длительная зависимость от контекста ограничивает модели нейронного кодирования в слуховой коре грызунов. Дж. Нейрофизиол. 102, 2638–2656 10.1152/jn.00577.2009 — DOI — ЧВК — пабмед

- Эшби Ф.

Г., Эннис Дж.М., Спиринг Б.Дж. (2007). Нейробиологическая теория автоматизма в перцептивной категоризации. Психол. 114, 632–656 10.1037/0033-295x.114.3.632

—

DOI

—

пабмед

Г., Эннис Дж.М., Спиринг Б.Дж. (2007). Нейробиологическая теория автоматизма в перцептивной категоризации. Психол. 114, 632–656 10.1037/0033-295x.114.3.632

—

DOI

—

пабмед

- Эшби Ф.

- Эшби Ф.Г., Мэддокс В.Т. (2005). Обучение категории человека. Анну. Преподобный Психолог. 56, 149–178 10.1146/annurev.psych.56.091103.070217 — DOI — пабмед

- Барлоу HB (1961).

«Возможные принципы, лежащие в основе трансформации сенсорных сообщений», в Сенсорной коммуникации, Эд Розенблит В. (Кембридж, Массачусетс: MIT Press;), 217–234.

«Возможные принципы, лежащие в основе трансформации сенсорных сообщений», в Сенсорной коммуникации, Эд Розенблит В. (Кембридж, Массачусетс: MIT Press;), 217–234.

- Барлоу HB (1961).

Объяснение когнитивно-коммуникативных расстройств и как помочь

7 минут чтения

Когнитивно-коммуникативные расстройства — это проблемы с общением, основной причиной которых является когнитивный дефицит, а не дефицит основного языка или речи.

Когнитивно-коммуникативное расстройство возникает в результате нарушения функционирования одного или нескольких когнитивных процессов, в том числе следующих:

- Внимание (селективная концентрация)

- Память (воспоминание фактов, процедур, прошлых и будущих событий)

- Восприятие (интерпретация сенсорной информации)

- Проницательность и суждение (понимание собственных ограничений и их значения)

- Организация (расстановка идей в удобном порядке)

- Ориентация (знание, где, когда и кто вы, а также почему вы здесь)

- Язык (слова для общения)

- Обработка скорость (быстрое мышление и понимание)

- Решение проблем (поиск решений препятствий)

- Рассуждение (логическое осмысление ситуаций)

- Исполнительное функционирование (составление плана, его реализация, оценка успеха и корректировка)

- Метапознание (думая о том, как вы думаете)

Эти познавательные процессы не являются изолированными способностями. Они работают вместе. Проблема с одной или несколькими когнитивными функциями может вызвать трудностей при безопасном и эффективном выполнении повседневной деятельности, а также при эффективном общении . Оценка логопеда может определить, где существуют нарушения и как их лечить.

Они работают вместе. Проблема с одной или несколькими когнитивными функциями может вызвать трудностей при безопасном и эффективном выполнении повседневной деятельности, а также при эффективном общении . Оценка логопеда может определить, где существуют нарушения и как их лечить.

Человек с когнитивно-коммуникативным расстройством может испытывать трудности с концентрацией внимания на разговоре, сохранением темы, запоминанием информации, точными ответами, пониманием шуток или метафор или выполнением указаний.

Когнитивно-коммуникативные расстройства различаются по степени тяжести. Кто-то с легким дефицитом может просто испытывать трудности с концентрацией внимания в шумной обстановке, тогда как человек с более серьезными нарушениями может вообще не общаться.

Получите ключевые моменты в раздаточном материале!

Получите бесплатный PDF-файл с кратким изложением того, что такое когнитивно-коммуникативное расстройство , что вы можете заметить и как вы можете помочь. Идеальный раздаточный материал для семей.

Идеальный раздаточный материал для семей.

Помимо бесплатной загрузки, вы также будете добавлены в наш список рассылки. Вы можете отписаться в любое время. Обязательно ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности и Положениями и условиями .

Что вызывает когнитивно-коммуникативные расстройстваПоскольку когнитивные процессы контролируются многими корковыми и подкорковыми структурами головного мозга, любое повреждение головного мозга может вызвать когнитивно-коммуникативное расстройство.

От 35 до 44 процентов выживших после инсульта обнаруживают у себя когнитивные нарушения через 3 месяца после инсульта. Около трети этих людей испытывают длительные когнитивные проблемы. Они чаще всего возникают после инсульта правого полушария, который поражает левую сторону тела.

Когнитивно-коммуникативное расстройство также может быть результатом черепно-мозговой травмы (ЧМТ), инфекции головного мозга, опухоли головного мозга или дегенеративного заболевания, такого как рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера или другая форма деменции.

Когнитивно-коммуникативные расстройства могут возникать отдельно или в сочетании с другими состояниями, такими как дизартрия (невнятная речь), апраксия (неспособность правильно двигать мышцами лица и языка для образования слов) или афазия (нарушение речи).

Как выявляются когнитивно-коммуникативные расстройстваЛюбой, кто перенес черепно-мозговую травму или инсульт, должен быть обследован на наличие когнитивных и перцептивных расстройств. Когнитивно-коммуникативные расстройства можно выявить с помощью Когнитивно-коммуникативного контрольного списка при приобретенном повреждении головного мозга (CCCABI), бесплатного онлайн-инструмента для скрининга. После выявления когнитивно-коммуникативных расстройств следует направить к логопеду для полной оценки.

Оценка, вероятно, будет включать несколько инструментов (как формальных, так и неформальных), в том числе некоторые из следующих:

- Монреальский когнитивный тест (MoCA)

- Шкала когнитивных способностей при черепно-мозговой травме (SCATBI)

- Когнитивно-лингвистический экспресс-тест (CLQT)

- Функциональная оценка вербального мышления и исполнительных стратегий (FAVRES)

- Оценка функциональной активности, связанной с языком (ALFA)

После оценки клиента логопед готовит индивидуальный план лечения, ориентируясь на цели, отвечающие функциональным потребностям клиента.

Если человек не может говорить, важно определить, является ли проблема афазией или когнитивно-коммуникативным дефицитом. Большинство стандартизированных тестов на когнитивные функции используют язык. Однако у людей с афазией возникают проблемы с воспроизведением и/или пониманием речи. Поэтому их следует оценивать с помощью невербальных мер (как формальных, так и неформальных), которые могут включать следующее:

- Прогрессивные матрицы Raven (RPM)

- Когнитивно-лингвистический экспресс-тест (CLQT)

- Тест невербального интеллекта (TONI)

- Тест невербального мышления прикладом (BNVR)

Люди с афазией, вероятно, испытывают трудности с когнитивными процессами, такими как внимание, кратковременная память, рабочая память, декларативная память и исполнительное функционирование.

Что вы можете заметить Людям с когнитивно-коммуникативными расстройствами часто трудно участвовать в разговоре. Они могут испытывать трудности с пониманием того, что говорят, или быть не в состоянии своевременно ответить. У них могут быть проблемы с четкой речью или эффективной и действенной передачей своих мыслей.

Они могут испытывать трудности с пониманием того, что говорят, или быть не в состоянии своевременно ответить. У них могут быть проблемы с четкой речью или эффективной и действенной передачей своих мыслей.

У человека с когнитивно-коммуникативным расстройством могут возникнуть проблемы с рассуждениями и принятием решений во время общения. У них могут быть проблемы с запоминанием своих разговоров и переживаний.

У людей с когнитивно-коммуникативными расстройствами иногда возникают проблемы с адекватной или социально приемлемой реакцией. У них часто отсутствуют фильтры, они выражают свои сексуальные мысли и говорят без оглядки на чувства других.

Помимо проблем с разговором, людям с когнитивно-коммуникативными расстройствами может быть трудно понять инструкции, презентации, фильмы, телевидение и радио.

У некоторых есть проблемы с чтением и/или письмом. Это может затруднить выполнение рабочих и школьных заданий, участие в сообществах или просто чтение книг, журналов, газет и онлайн-СМИ.

Людям с когнитивно-коммуникативными расстройствами часто помогает оценка и индивидуальное лечение у логопеда, поскольку каждый случай уникален.

Терапия может включать комбинацию методов. Три основные цели — восстановить функцию, компенсировать дефицит и рассказать клиенту и семье о расстройстве и его лечении.

ИсправитьТехники восстановления прежнего уровня функционирования клиента включают следующее:

- Использование упражнений или программного обеспечения для повторного обучения дискретным когнитивным процессам, таким как внимание

- Использование стратегий внутренней памяти или интервального обучения извлечению для закрепления воспоминаний

- Выполнение трудных практических задач, предлагая поддержку для достижения независимости

Методы, предназначенные для компенсации когнитивно-коммуникативного дефицита клиента, включают:

- Использование внешних стратегий для улучшения памяти (например, книги для запоминания, приложения для смартфонов)

- Стратегии обучения подходу к проблемам для укрепления исполнительного функционирования (например, «планируй, делай, анализируй»)

- Установление процедур и графиков

Методы обучения клиента и его или ее семьи включают следующее:

- Использование видео- или аудиозаписей для информирования клиента и его семьи о том, как выглядит и звучит дефицит

- Обсуждение результатов оценки с клиентом и его семьей

- Решение проблем с ошибками по мере их возникновения

- Проведение групповой терапии для клиента и его или ее семьи, включая обсуждение недостатков клиента и групповую практику стратегий лечения

- Обучение членов семьи и опекунов тому, как распознавать и помогать клиенту преодолевать его или ее недостатки

Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь себе, если вы пережили черепно-мозговую травму или обнаружили, что ваши умственные способности не такие острые, как раньше. Возможно, вам придется попробовать несколько вещей, прежде чем найти советы и рекомендации, которые будут работать лучше всего для вас, поскольку все люди разные. Попробуйте некоторые из этих вещей:

Возможно, вам придется попробовать несколько вещей, прежде чем найти советы и рекомендации, которые будут работать лучше всего для вас, поскольку все люди разные. Попробуйте некоторые из этих вещей:

- Если у вас проблемы с памятью, обязательно записывайте все свои встречи, списки и важные заметки в календарь или электронный органайзер и всегда храните их в одном и том же месте.

- Если у вас проблемы с концентрацией внимания, настройте себя на успех, ограничив фоновый шум или сохраняя постоянный фоновый шум, если вы обнаружите, что это помогает вам сосредоточиться.

- Если у вас есть проблемы с исполнительными функциями, составьте подробный план, используйте контрольные списки и отметьтесь по ходу дела, чтобы убедиться, что вы идете по графику.

- Поговорите с другими людьми, столкнувшимися с похожими проблемами, чтобы извлечь уроки из их опыта. Если у вас легкая черепно-мозговая травма (такая, которая совсем не кажется легкой, но врачи постоянно говорят вам, что это так), вам может понравиться чтение книги Над моей головой Клаудиа Осборн.

- Посетите этот полезный веб-сайт с информацией о нарушениях правого полушария или проблемах когнитивной коммуникации после правостороннего инсульта.

Терапия может принести большую пользу человеку с когнитивно-коммуникативным дефицитом. Между тем, вы можете помочь человеку общаться, выполнив несколько простых действий:

- Дайте человеку дополнительное время, чтобы обработать то, что вы сказали. Попробуйте подождать до 90 секунд, прежде чем повторить.

- Предоставляйте информацию короткими порциями. Если вы даете указания, разбейте их на маленькие шаги. Вместо того, чтобы говорить: «Почисти зубы», попробуйте сказать: «Иди к раковине. . . Выньте свою зубную щетку. . . Нанесите зубную пасту на зубную щетку. . . » и так далее.

- Если человек оставил пренебрежение, дайте вызов, встав слева от человека. Однако для важного разговора сядьте справа от собеседника.

- Запишите ключевые инструкции и информацию или предложите человеку записать ее самостоятельно.

- Проверяйте любую важную информацию, которую человек предоставляет вам, у третьей стороны, чтобы убедиться, что она надежна. Люди с дефицитом памяти или проблемами с интуицией могут не быть точными коммуникаторами, даже если их речь звучит хорошо.

- Говорите просто. Однако не говорите слишком громко и не говорите с человеком свысока.

Загрузите печатный раздаточный материал для всей семьи

Получите бесплатное резюме в формате PDF Что такое когнитивно-коммуникативное расстройство .

Помимо бесплатной загрузки, вы также будете добавлены в наш список рассылки. Вы можете отписаться в любое время. Обязательно ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности и Положениями и условиями .

Если вам понравилась эта статья,

Поделись ею!

Меган С.

Детекторы нейрофизиологических особенностей и восприятие речи: обсуждение теоретических последствий. J. Речь Слушать. Рез. 14, 23–36

—

пабмед

Детекторы нейрофизиологических особенностей и восприятие речи: обсуждение теоретических последствий. J. Речь Слушать. Рез. 14, 23–36

—

пабмед Г., Эннис Дж.М., Спиринг Б.Дж. (2007). Нейробиологическая теория автоматизма в перцептивной категоризации. Психол. 114, 632–656 10.1037/0033-295x.114.3.632

—

DOI

—

пабмед

Г., Эннис Дж.М., Спиринг Б.Дж. (2007). Нейробиологическая теория автоматизма в перцептивной категоризации. Психол. 114, 632–656 10.1037/0033-295x.114.3.632

—

DOI

—

пабмед «Возможные принципы, лежащие в основе трансформации сенсорных сообщений», в Сенсорной коммуникации, Эд Розенблит В. (Кембридж, Массачусетс: MIT Press;), 217–234.

«Возможные принципы, лежащие в основе трансформации сенсорных сообщений», в Сенсорной коммуникации, Эд Розенблит В. (Кембридж, Массачусетс: MIT Press;), 217–234.