Конспект урока по родному (русскому) языку в 4 классе «Правила ведения диалога»

Конспект урока по родному (русскому) языку в 4 классе на тему

«Правила ведения диалога»

Составила: учитель начальных классов МБОУ Котовской ОШ Пулькина Н.Н.

Цель: познакомить учащихся с понятием «диалог», отличать его от других типов текста; учить оформлять диалог на письме, создать условия для развития познавательной деятельности, общения в паре, речевых умений правильно подбирать слова, употреблять их в речи; воспитывать уважительное доброжелательное отношение друг к другу.

1. Оргмомент.

Мы пришли сюда учиться

Не лениться, а трудиться.

Работаем старательно,

Слушаем внимательно!

Учитель: Добрый день уважаемые гости. Рады приветствовать вас на уроке родного языка в 4 классе. Ребята, открываем тетради, записываем число, классная работа. Минутка чистописания.

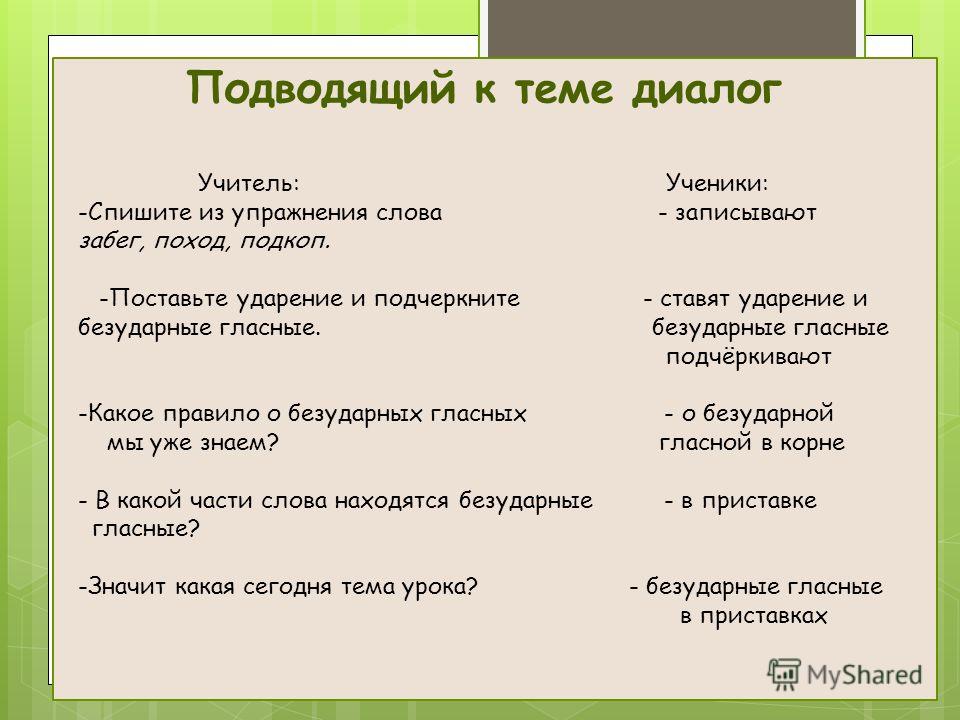

1. Формулирование темы и цели урока.

Просмотр фрагмента мультфильма «Лунтик. Фильм «Подарок»

Фильм «Подарок»

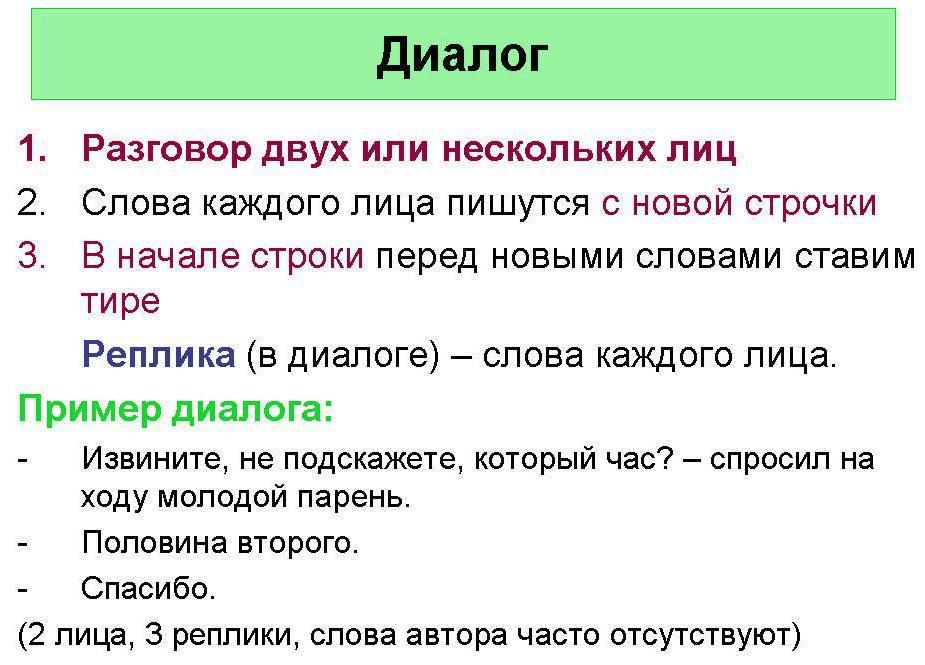

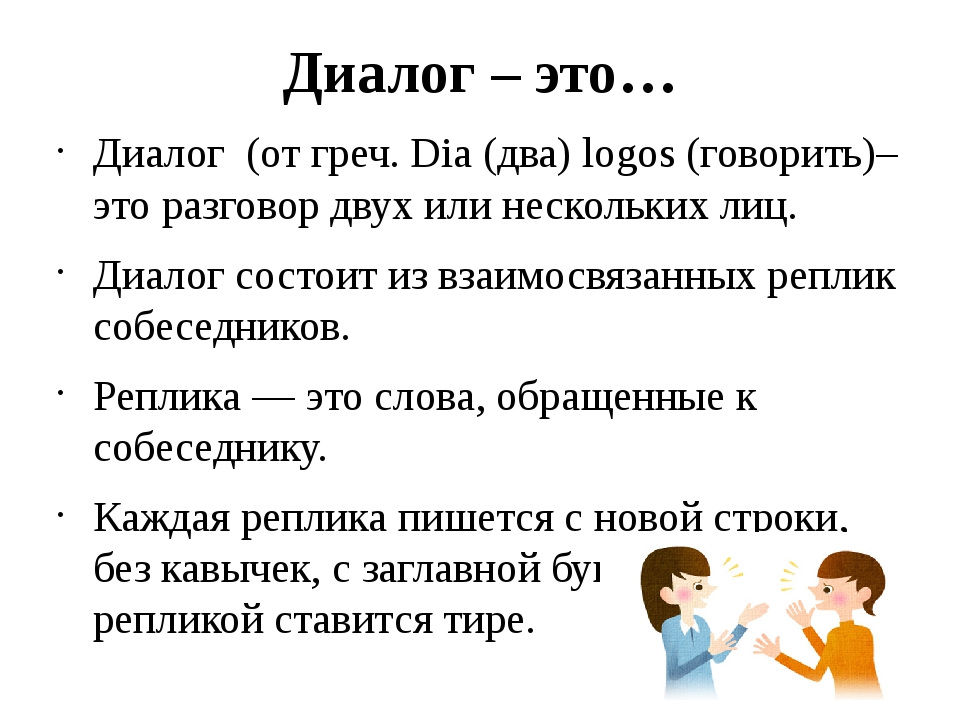

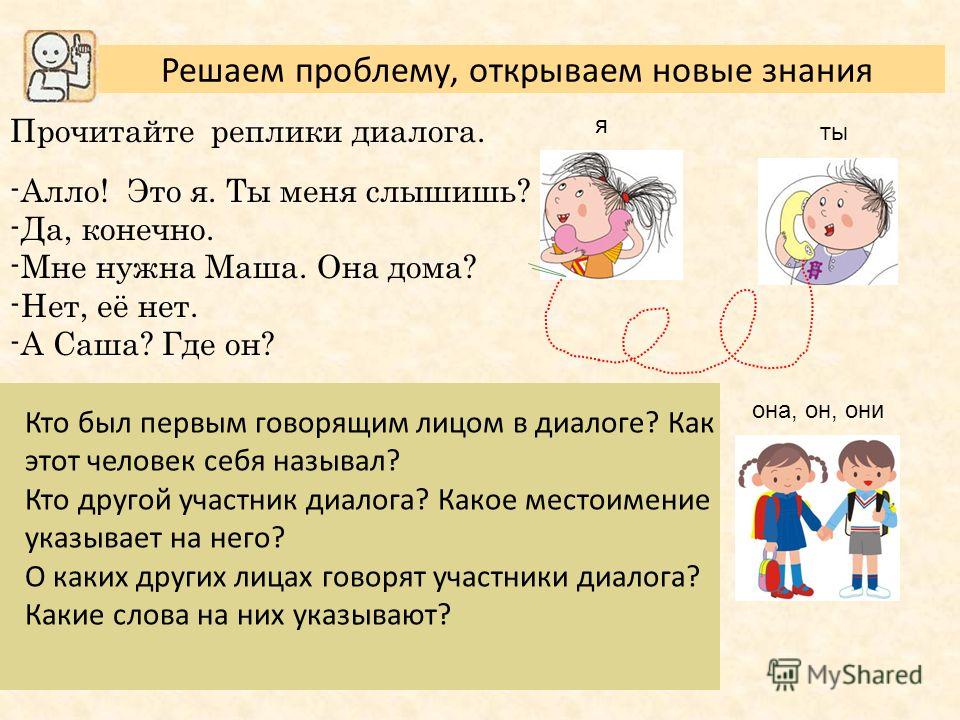

Учитель: ребята, сейчас вы посмотрели и прослушали небольшой разговор. Какова была тема этого разговора? (они говорили о подарке). Сколько лиц участвовало в разговоре? (двое). А как называется разговор между двумя и более лицами? (диалог).

Правильно, ребята, диалог. Так что же такое диалог? (это разговор двух или более лиц)

Ребята, что вы хотите узнать на сегодняшнем уроке по нашей теме? (где встречается диалог, как выделить его на письме, какие слова использовать при составлении диалога).

Запишите в тетрадь словарное слово «Диалог».

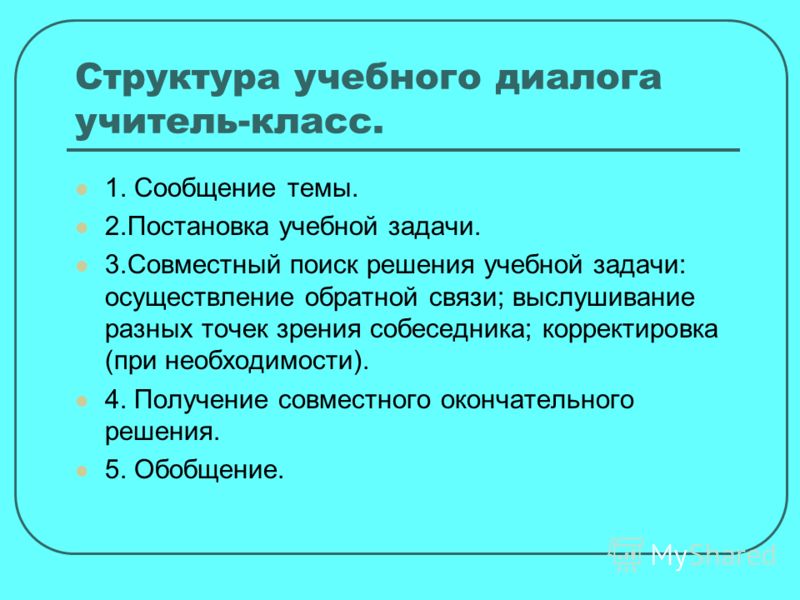

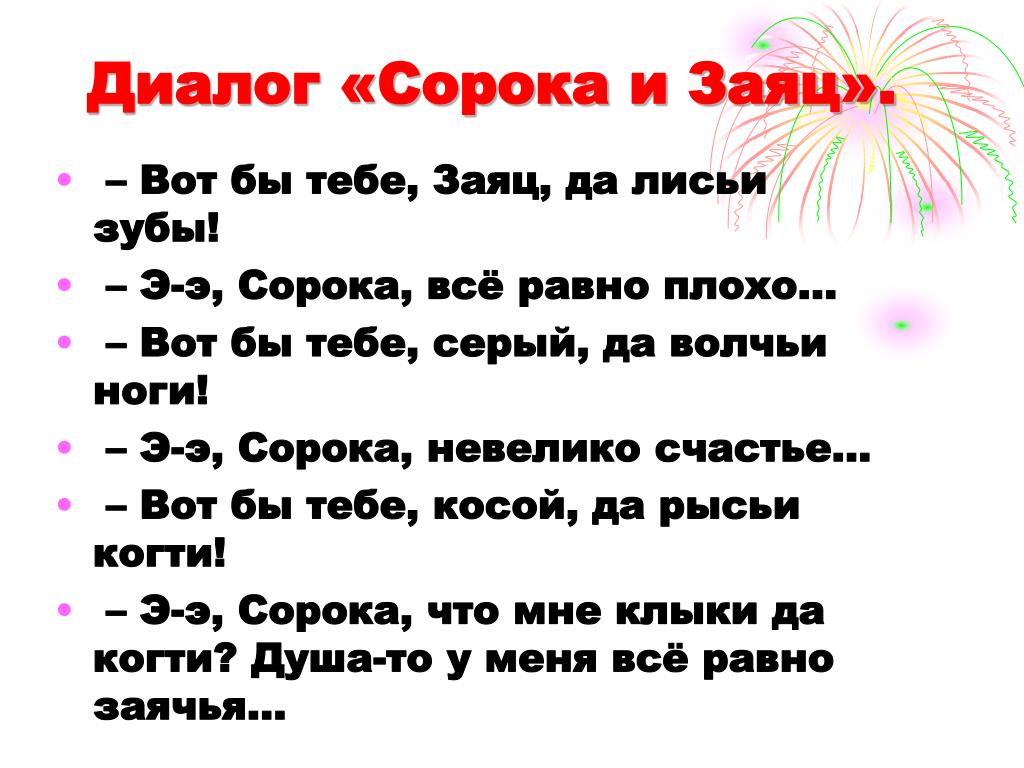

2. Изучение новой темы.

Дети, приведите мне, пожалуйста, примеры, где и когда мы встречаемся с диалогом? (когда разговариваем с родителями, с одноклассниками, с учителем).

То есть, мы используем диалог, когда общаемся с людьми.

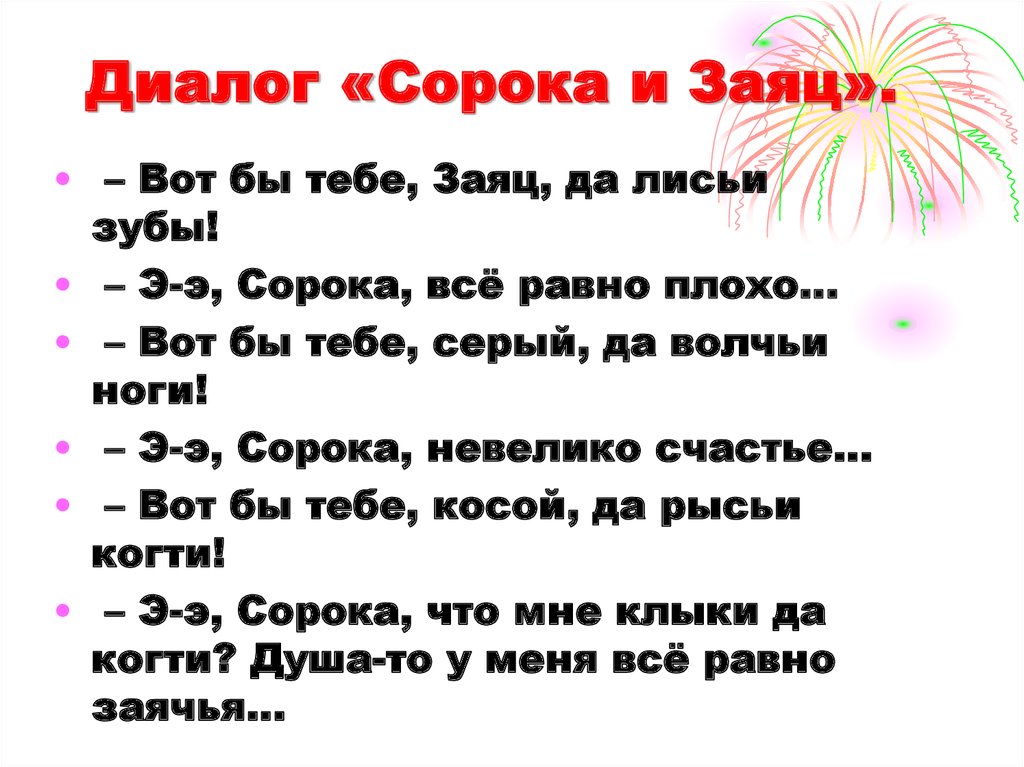

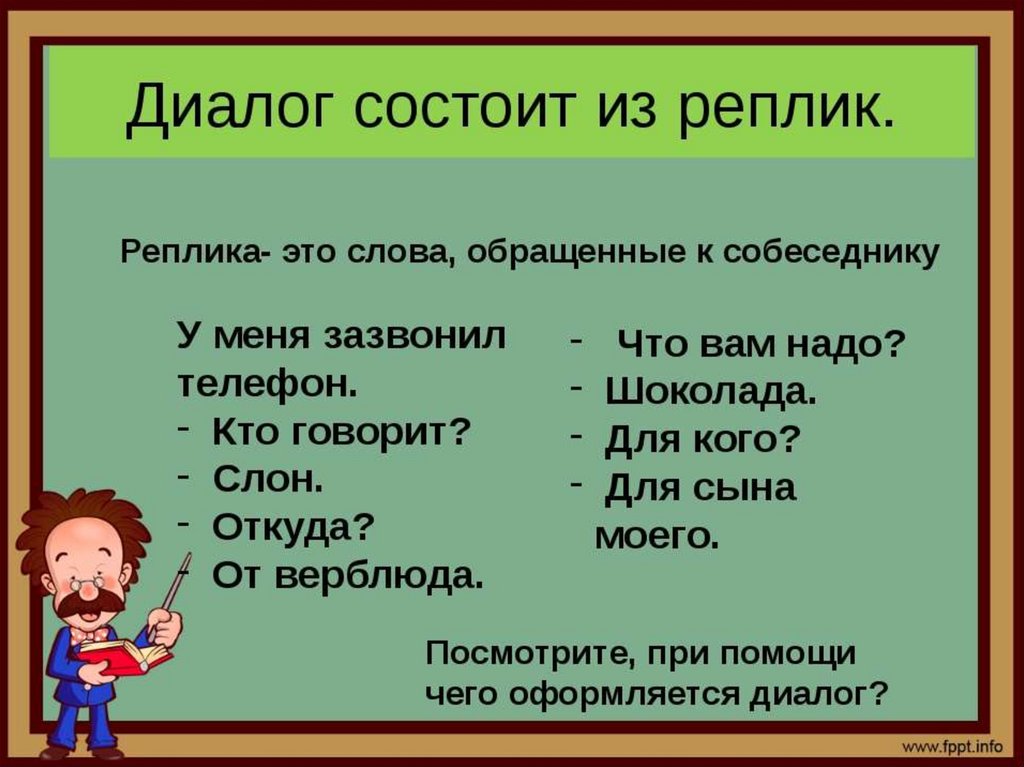

Давайте прочитаем веселые стихи К. Чуковского из сказки «Телефон»

У меня зазвонил телефон.

— Кто говорит?

— Слон.

— Откуда?

— От верблюда.

— Что вам надо?

— Шоколада.

— Для кого?

— Для сына моего.

— А много ли прислать?

— Да пудов этак пять

Или шесть:

Больше ему не съесть,

Он у меня еще маленький!

Назовите действующих лиц в этом диалоге (Айболит и слон).

Давайте прочитаем его по ролям. Дети читают.

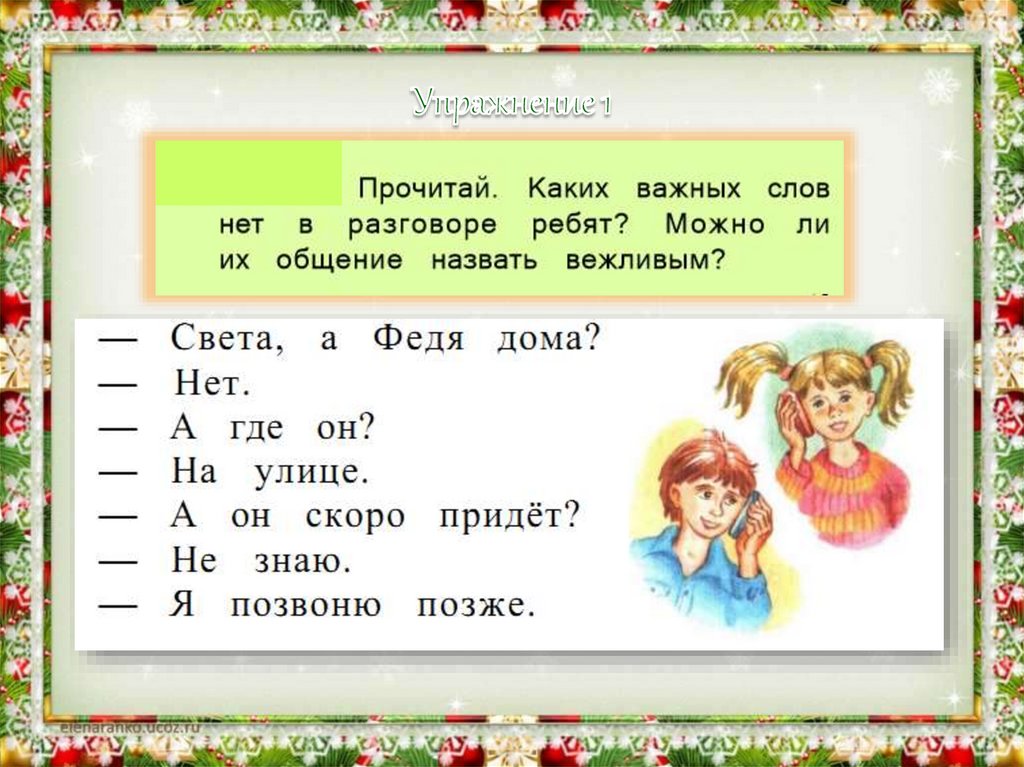

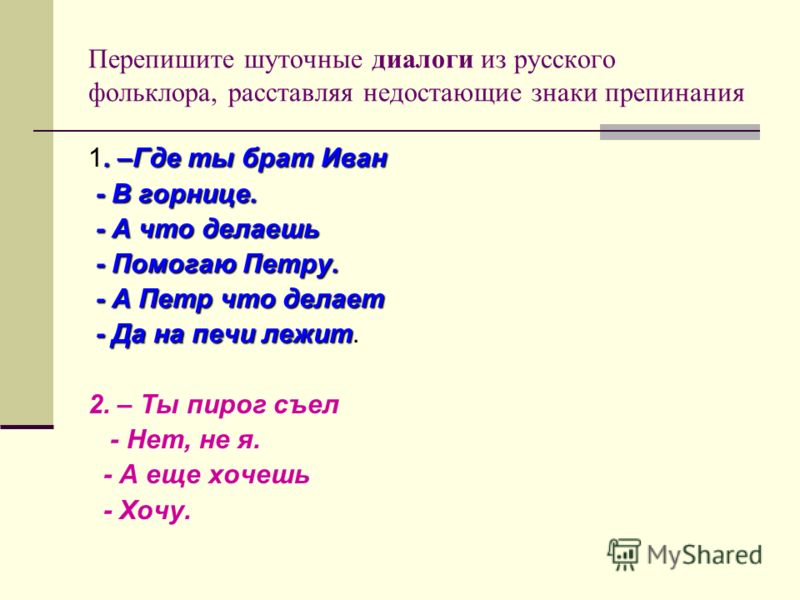

Посмотрите еще раз внимательно на текст. Что вы заметили в его записи? (то, что слова каждого лица начинаются с новой строки с заглавной буквы и перед ними ставится тире).

Учитель: Чтоб диалог нам записать,

Нужно правил много знать.

Сначала черточку мы ставим,

С заглавной буквы начинаем.

Запишите первые три предложения из этого стихотворения в тетрадь.

Какие правила диалоговой речи вы использовали? (слова каждого лица писали с новой строки с заглавной буквы и перед ними ставили тире)

Физкультминутка «Диалог»

-Как живёшь?

—

Вот так! (поднимают вверх большой палец).

— Как идёшь?

— Вот так! (маршируют).

— Как бежишь?

— Вот так! (показывают на месте).

— Ночью спишь?

— Вот так! (складывают ладошки и кладут под щёку).

— Как даёшь?

— Вот так!

— Как берёшь?

— Вот так!

— Как плывёшь?

— Вот так!

— Как шалишь?

— Вот так! (дотрагиваются указательными пальцами до надутых щёк).

— Как грозишь?

— Вот так!

Учитель:

— А что представляет из себя наша физкультминутка?

— ответ – диалог.

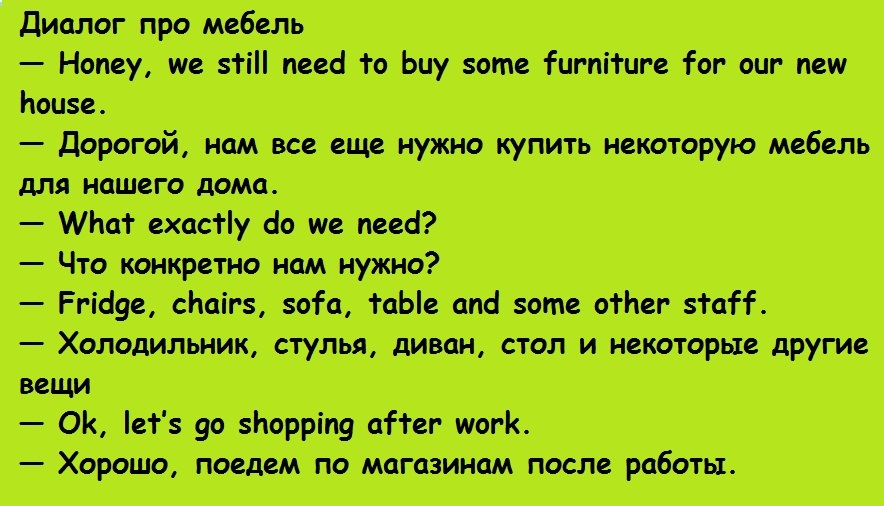

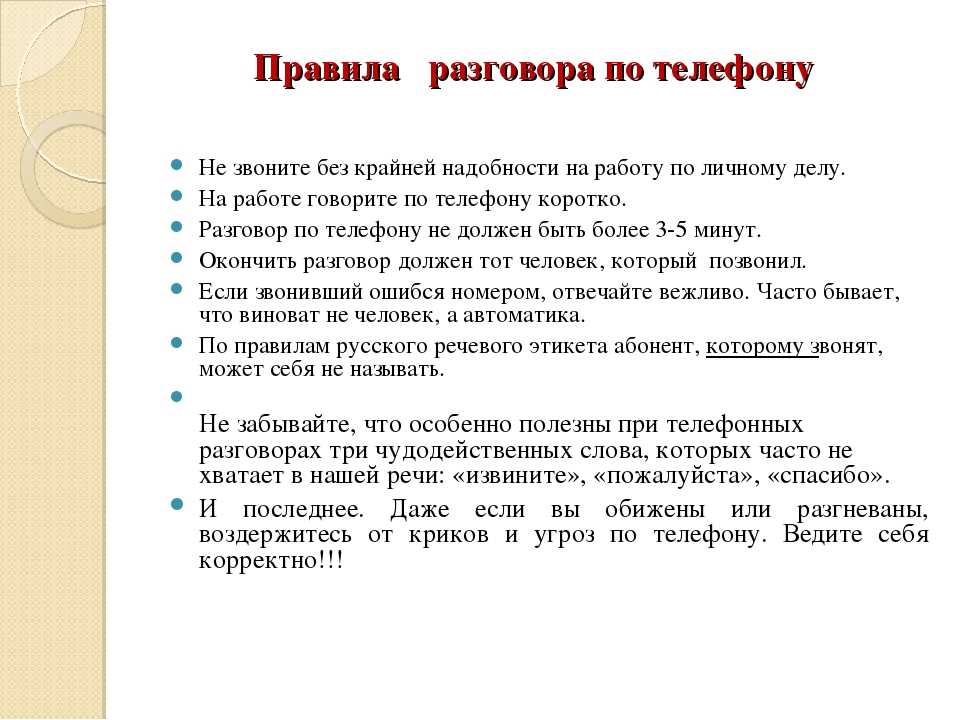

Наши артисты подготовили для вас сценку. Давайте послушаем их разговор по телефону.

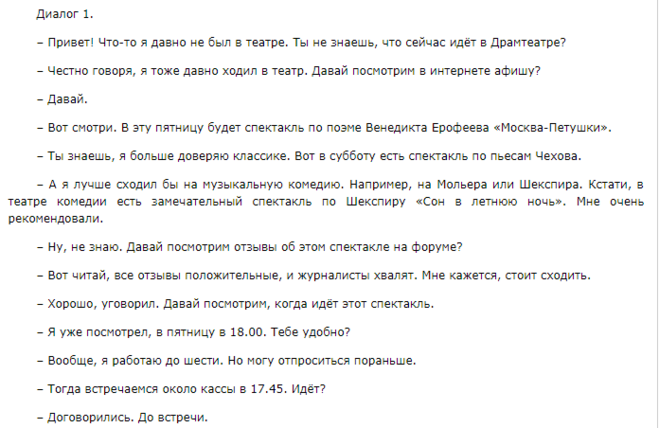

— Здравствуйте!

– Добрый день!

– Это звонит Таня Иванова.

Можно попросить к телефону Катю?

– Катя, я заболела, поэтому не была сегодня в школе. Ты можешь сказать, что нам задали?

– Конечно, могу. Подожди минуточку, пожалуйста, я принесу дневник… Ты слушаешь меня?

– Я готова записать задание.

– По русскому языку нам задали упражнение № 57, по математике № 89, 93 и 95, по чтению – дочитать сказку.

Ты все успела записать?

Ты все успела записать?– Да. Большое спасибо, до свидания.

– До свидания! Выздоравливай поскорее!

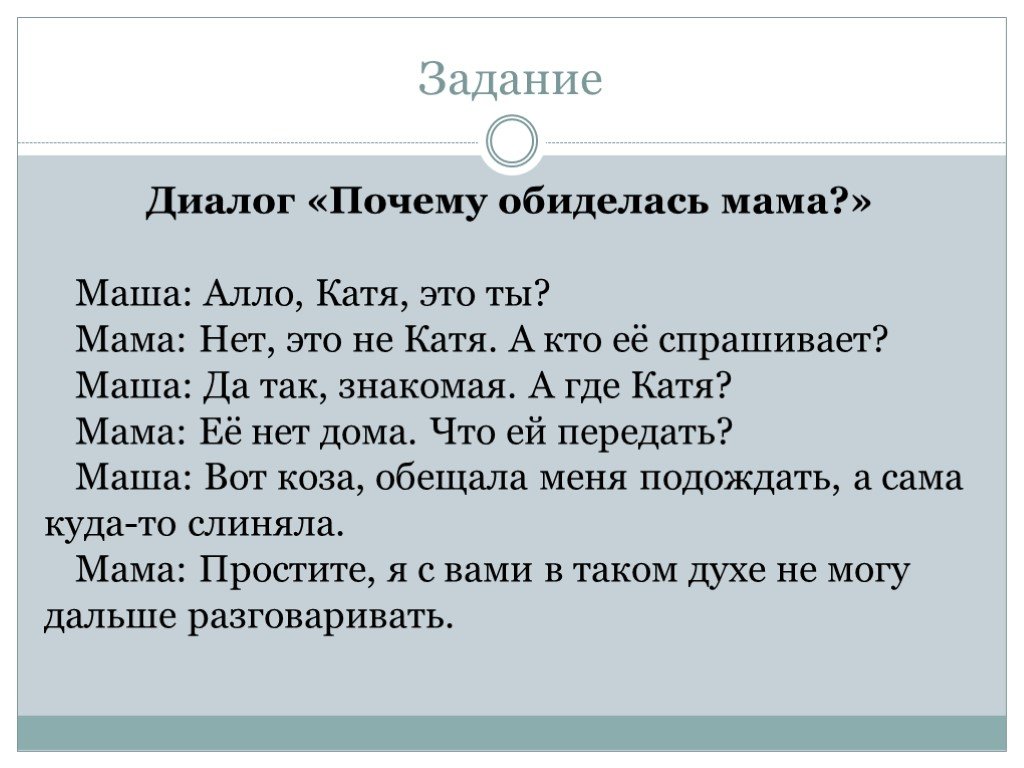

После того как ребята послушали первый диалог, учитель задает вопросы.

– Что показали нам ребята?

Дети. Разговор по телефону.

У. Кто заметил, с чего начался телефонный разговор?

Д. С приветствия. С вежливых слов.

У. Что следовало после приветствия?

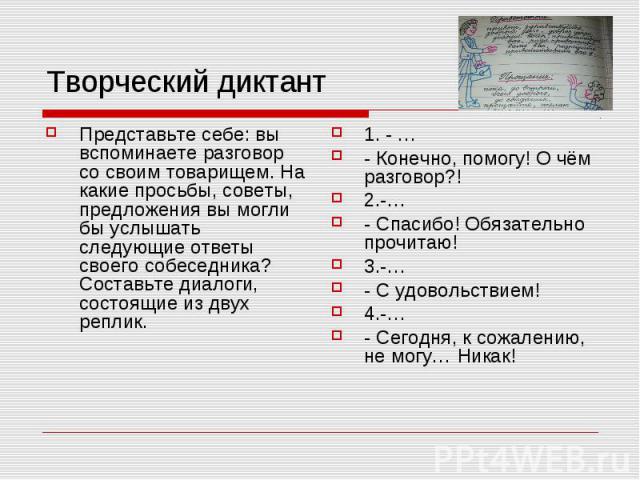

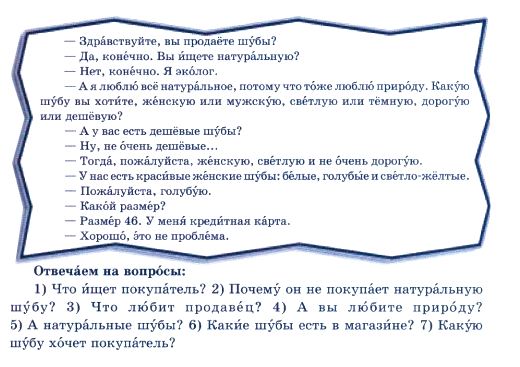

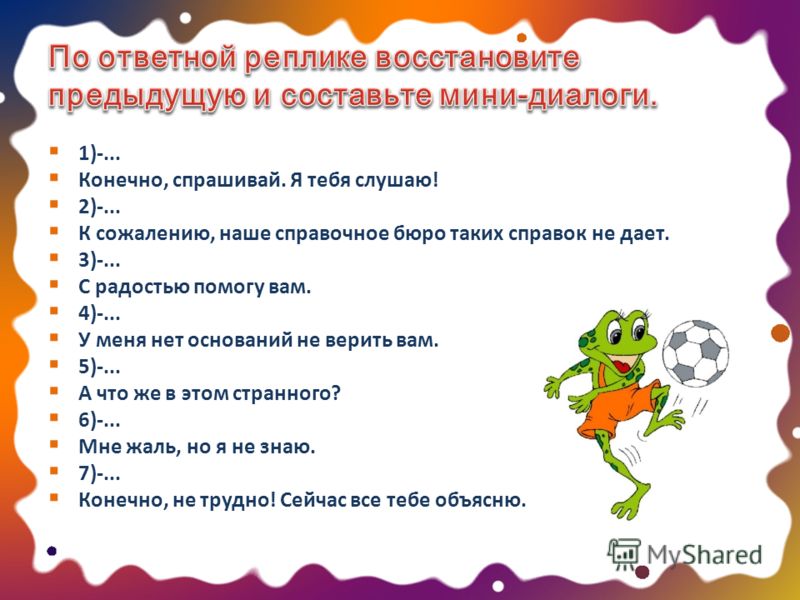

А сейчас, ребята, мы поработаем с вами в парах. Вы выбираете карточку, на которой написаны проблемные речевые ситуации и разыгрываете диалог.

Детям раздаются карточки. Учащиеся обыгрывают ситуации, показав, что диалог нужно вести вежливо.

1.Поинтересоваться у прохожих, как пройти к театру.

2.Вы — покупатель в магазине. Узнайте, сколько стоит буханка хлеба.

3.Разговор в кассе кинотеатра. Узнайте, какие фильмы идут и купите билеты.

4.Автобус. Как выйти на нужной, незнакомой вам остановке?

Кто готов пересказать и с друзьями разыграть?

Молодцы, справились с заданием Какие слова

вы использовали в своем диалоге? (вежливые).

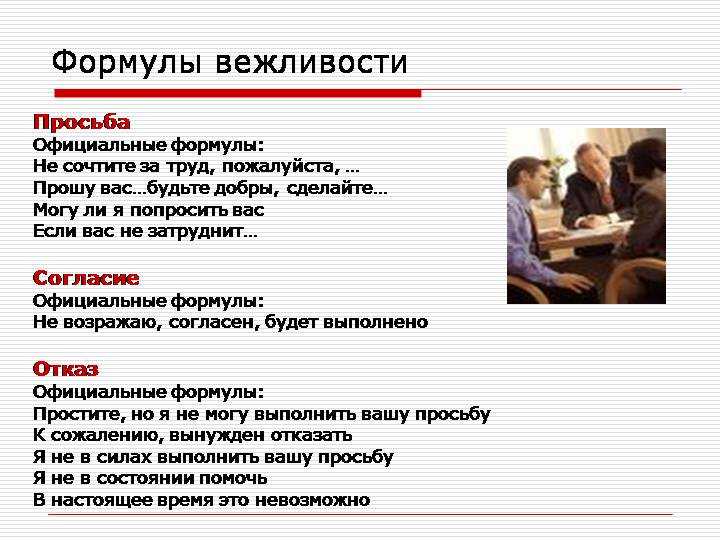

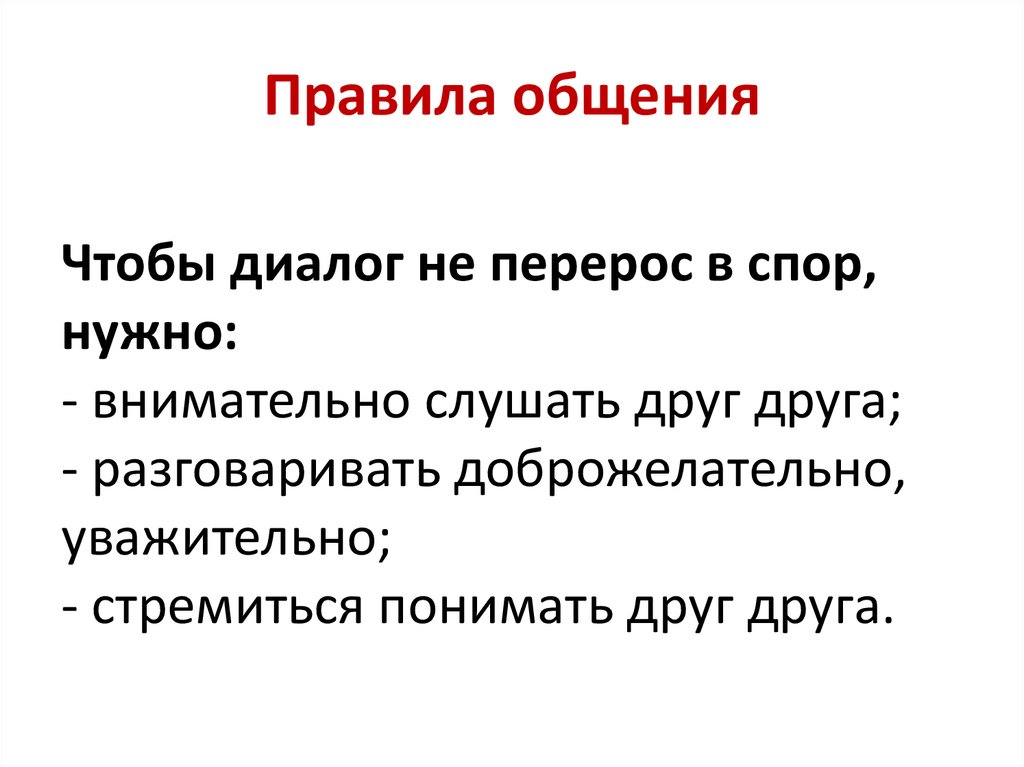

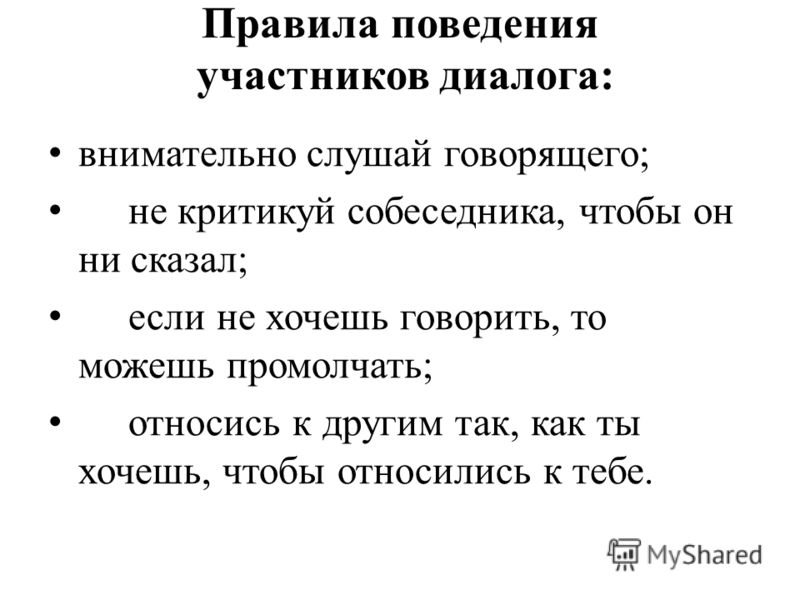

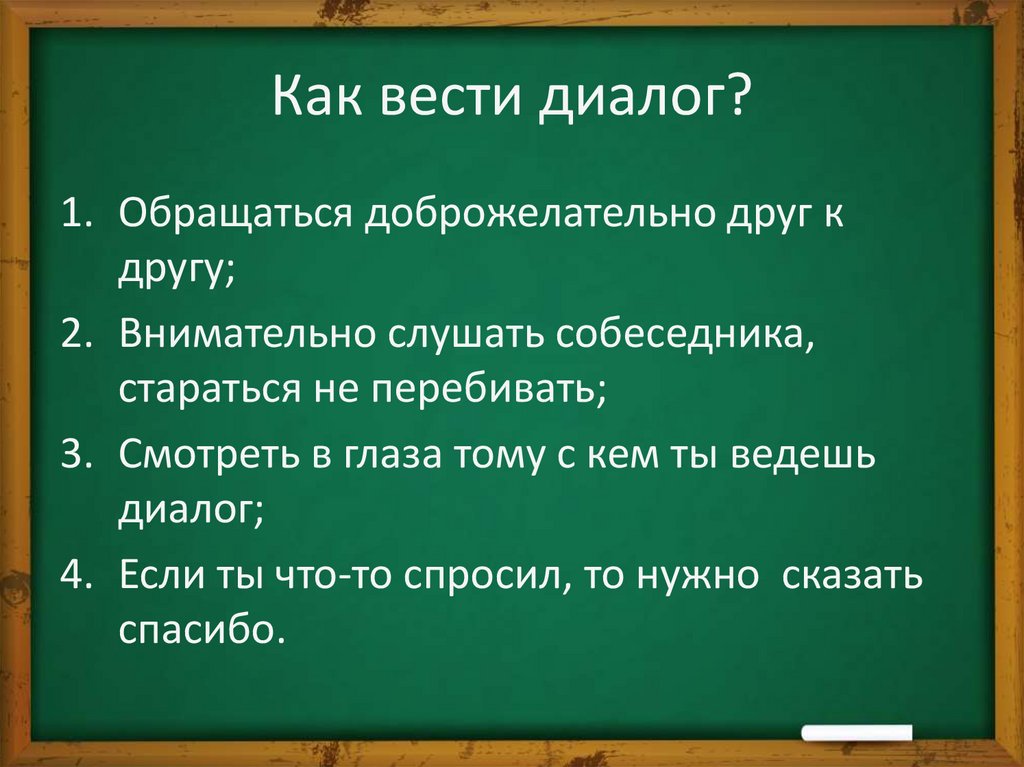

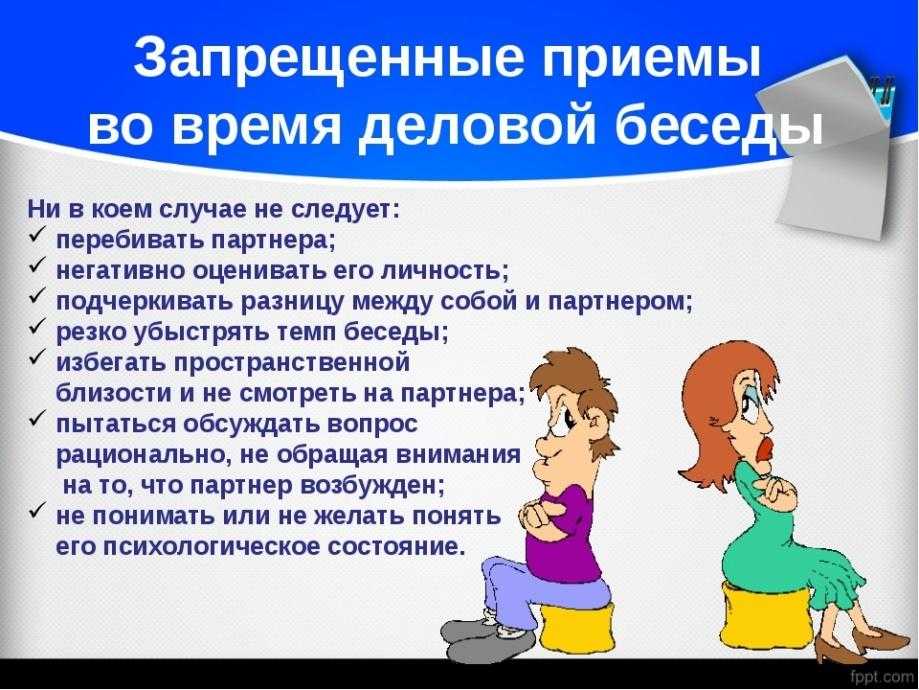

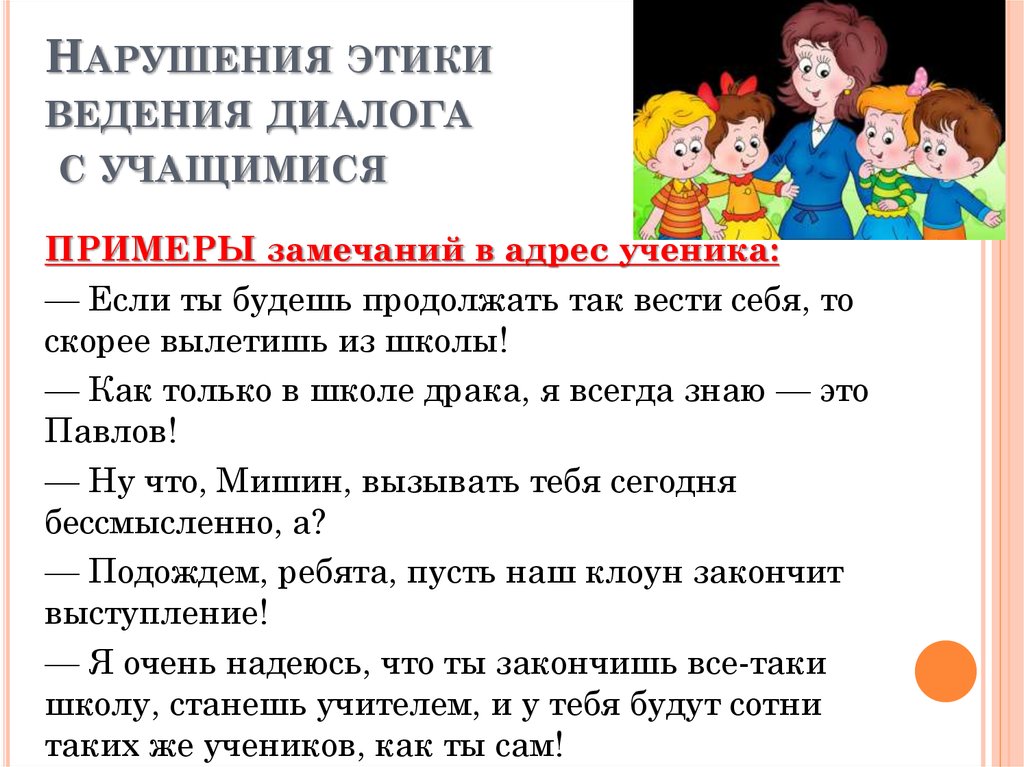

Так вот, дети, когда вы разговариваете с другим человеком, очень важно внимательно слушать собеседника и стараться понять, что он хочет сказать. Если что – то непонятно, задавайте вопросы, но помните при этом о правилах вежливости.

Физкультминутка.

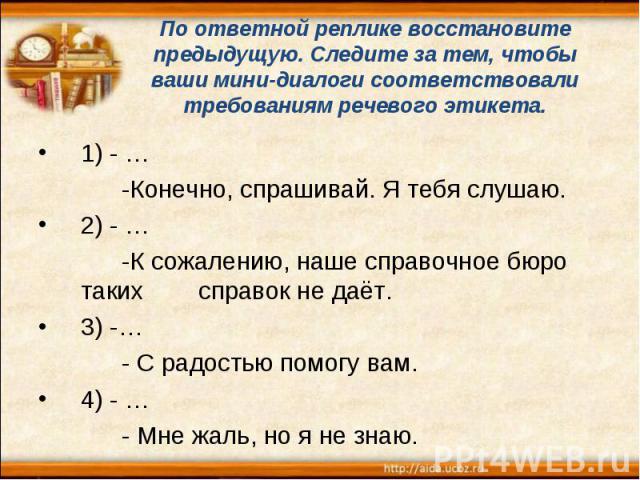

. А теперь посмотрите на доску, на которой записаны вопросы.

Вы не подскажете, который час?

Катя, ты можешь мне передать словарь? Пойдём сегодня на каток?

Вы разрешите мне взять линейку?

Не могли бы вы позвать Аню к телефону?

Ты не знаешь, как Андрей себя чувствует?

— Прочитайте их и определите, кому они адресованы (взрослым и ровесникам).

-Почему вы так считаете? (ко взрослым мы обращаемся на «вы»)

— Найди среди этих вопросов те, в которых «спрятана» просьба.

— Придумай свои вопросы для сверстников и взрослых.

4. Закрепление.

— Ребята, давайте еще раз повторим, что такое диалог?

— Как вы думаете, а чтобы вести диалог, нужно соблюдать правила? Какие?

— А зачем соблюдать правила?

— А

пригодятся ли нам эти правила в жизни? А где конкретно? (по телефону, в

магазине, при общении с другом и учителем в школе – везде, где идет

взаимодействие людей!!!) Рассуждение о необходимости использования в диалоге

«слов вежливости».

( Начиная разговор по телефону, не забудь поздороваться. Обращаясь к кому-нибудь с просьбой, вспомни слова пожалуйста, извините, будьте добры, спасибо. По окончании разговора не забудь попрощаться.)

Ролевая игра. Составление устных диалогов.

Что б запомнился урок

Дам заданье для вас впрок

На картинку

посмотрите,

Диалог мне сочините.

— Теперь, когда вы вооружены правилами, возьмите по сюжетной картинке и составьте маленький диалог в паре.

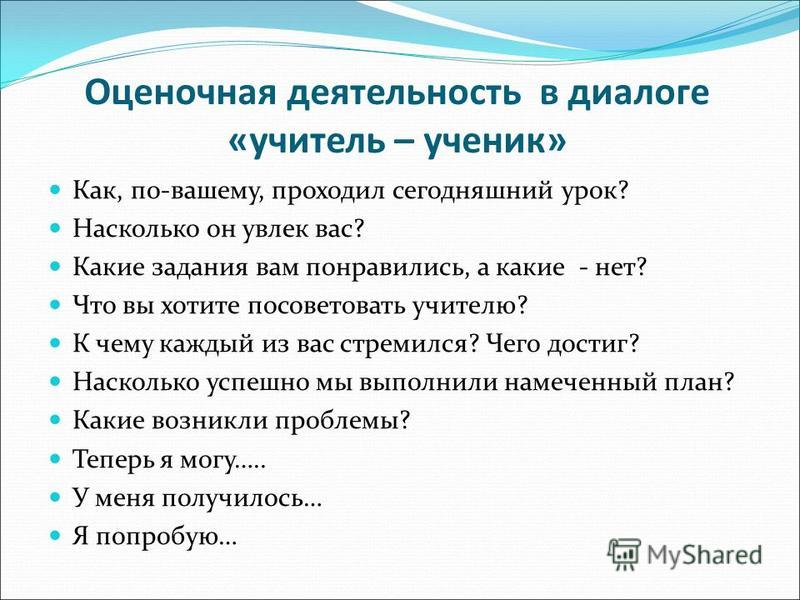

5. Рефлексия. Подведение итогов.

Учитель: ребята, что нового вы узнали на уроке?

Сегодня на уроке я узнал…

Сегодня на уроке я научился…

Какое задание вам показалось интересным?

Какое задание получилось скучным?

Что далось вам легко и что трудно?

Перед вами лежат красные, зеленые и желтые

яблочки. Если вам было очень интересно, вы узнали много нового, то возьмите в

руки красное яблочко. Если было не очень интересно – возьмите желтое яблочко.

6. Домашнее задание.

Учитель: домашнее задание у вас будет на карточках. Вам нужно будет придумать диалог, соблюдая два условия: в вашем диалоге обязательно должны быть вопросы и одна из данных ниже пословиц.

Не позволяй твоему языку опережать твою мысль.

Лучше споткнуться ногою, нежели словом.

Доброе слово дом построит, злое слово разрушит.

7. Выставление оценок.

Спасибо за урок!

Организация деятельности педагога по формированию умений диалогической речи у детей среднего дошкольного возраста

%PDF-1.5 % 1 0 obj > /Metadata 4 0 R >> endobj 5 0 obj /Title >> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj > endobj 4 0 obj > stream

В.1.52018-03-26T20:48:45+05:002018-03-26T20:48:45+05:00

endstream

endobj

6 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

/XObject >

>>

/MediaBox [0 0 595.

В.1.52018-03-26T20:48:45+05:002018-03-26T20:48:45+05:00

endstream

endobj

6 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

/XObject >

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 114 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 6

>>

endobj

13 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 116 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 7

>>

endobj

14 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 117 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 8

>>

endobj

15 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 118 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 9

>>

endobj

16 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 120 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 10

>>

endobj

17 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 121 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 11

>>

endobj

18 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 114 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 6

>>

endobj

13 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 116 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 7

>>

endobj

14 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 117 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 8

>>

endobj

15 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 118 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 9

>>

endobj

16 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 120 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 10

>>

endobj

17 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 121 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 11

>>

endobj

18 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 122 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 12

>>

endobj

19 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 123 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 13

>>

endobj

20 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 124 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 14

>>

endobj

21 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 125 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 15

>>

endobj

22 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 127 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 16

>>

endobj

23 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 128 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 17

>>

endobj

24 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 122 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 12

>>

endobj

19 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 123 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 13

>>

endobj

20 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 124 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 14

>>

endobj

21 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 125 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 15

>>

endobj

22 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 127 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 16

>>

endobj

23 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 128 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 17

>>

endobj

24 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 129 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 18

>>

endobj

25 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 130 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 19

>>

endobj

26 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 131 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 20

>>

endobj

27 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 132 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 21

>>

endobj

28 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 133 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 22

>>

endobj

29 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 134 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 23

>>

endobj

30 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 129 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 18

>>

endobj

25 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 130 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 19

>>

endobj

26 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 131 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 20

>>

endobj

27 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 132 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 21

>>

endobj

28 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 133 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 22

>>

endobj

29 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 134 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 23

>>

endobj

30 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 135 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 24

>>

endobj

31 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 136 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 25

>>

endobj

32 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 137 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 26

>>

endobj

33 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 138 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 27

>>

endobj

34 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 139 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 28

>>

endobj

35 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 140 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 29

>>

endobj

36 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 135 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 24

>>

endobj

31 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 136 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 25

>>

endobj

32 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 137 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 26

>>

endobj

33 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 138 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 27

>>

endobj

34 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 139 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 28

>>

endobj

35 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 140 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 29

>>

endobj

36 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 141 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 30

>>

endobj

37 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 142 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 31

>>

endobj

38 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 143 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 32

>>

endobj

39 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 144 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 33

>>

endobj

40 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 145 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 34

>>

endobj

41 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 146 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 35

>>

endobj

42 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 141 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 30

>>

endobj

37 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 142 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 31

>>

endobj

38 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 143 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 32

>>

endobj

39 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 144 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 33

>>

endobj

40 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 145 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 34

>>

endobj

41 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 146 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 35

>>

endobj

42 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 147 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 36

>>

endobj

43 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 148 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 37

>>

endobj

44 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 149 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 38

>>

endobj

45 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 150 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 39

>>

endobj

46 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 151 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 40

>>

endobj

47 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 152 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 41

>>

endobj

48 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 147 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 36

>>

endobj

43 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 148 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 37

>>

endobj

44 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 149 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 38

>>

endobj

45 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 150 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 39

>>

endobj

46 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 151 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 40

>>

endobj

47 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 152 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 41

>>

endobj

48 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 153 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 42

>>

endobj

49 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 154 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 43

>>

endobj

50 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 155 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 44

>>

endobj

51 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 156 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 45

>>

endobj

52 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 157 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 46

>>

endobj

53 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 158 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 47

>>

endobj

54 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 153 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 42

>>

endobj

49 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 154 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 43

>>

endobj

50 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 155 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 44

>>

endobj

51 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 156 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 45

>>

endobj

52 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 157 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 46

>>

endobj

53 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 158 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 47

>>

endobj

54 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 159 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 48

>>

endobj

55 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 160 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 49

>>

endobj

56 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 161 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 50

>>

endobj

57 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 162 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 51

>>

endobj

58 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 163 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 52

>>

endobj

59 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 164 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 53

>>

endobj

60 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 159 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 48

>>

endobj

55 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 160 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 49

>>

endobj

56 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 161 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 50

>>

endobj

57 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 162 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 51

>>

endobj

58 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 163 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 52

>>

endobj

59 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 164 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 53

>>

endobj

60 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 165 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 54

>>

endobj

61 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 166 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 55

>>

endobj

62 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 167 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 56

>>

endobj

63 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 168 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 57

>>

endobj

64 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 169 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 58

>>

endobj

65 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 170 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 59

>>

endobj

66 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 165 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 54

>>

endobj

61 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 166 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 55

>>

endobj

62 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 167 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 56

>>

endobj

63 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 168 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 57

>>

endobj

64 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 169 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 58

>>

endobj

65 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 170 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 59

>>

endobj

66 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 171 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 60

>>

endobj

67 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 172 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 61

>>

endobj

68 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 173 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 62

>>

endobj

69 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 174 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 63

>>

endobj

70 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 175 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 64

>>

endobj

71 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 176 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 65

>>

endobj

72 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 171 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 60

>>

endobj

67 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 172 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 61

>>

endobj

68 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 173 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 62

>>

endobj

69 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 174 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 63

>>

endobj

70 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 175 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 64

>>

endobj

71 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 176 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 65

>>

endobj

72 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 177 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 66

>>

endobj

73 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 178 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 67

>>

endobj

74 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 179 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 68

>>

endobj

75 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 180 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 69

>>

endobj

76 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 181 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 70

>>

endobj

77 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 182 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 71

>>

endobj

78 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 177 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 66

>>

endobj

73 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 178 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 67

>>

endobj

74 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 179 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 68

>>

endobj

75 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 180 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 69

>>

endobj

76 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 181 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 70

>>

endobj

77 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 182 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 71

>>

endobj

78 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 183 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 72

>>

endobj

79 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 184 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 73

>>

endobj

80 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 185 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 74

>>

endobj

81 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 186 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 75

>>

endobj

82 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 187 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 76

>>

endobj

83 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 188 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 77

>>

endobj

84 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 183 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 72

>>

endobj

79 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 184 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 73

>>

endobj

80 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 185 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 74

>>

endobj

81 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 186 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 75

>>

endobj

82 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 187 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 76

>>

endobj

83 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 188 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 77

>>

endobj

84 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 189 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 78

>>

endobj

85 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 190 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 79

>>

endobj

86 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 191 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 80

>>

endobj

87 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 192 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 81

>>

endobj

88 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 193 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 82

>>

endobj

89 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 194 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 83

>>

endobj

90 0 obj

>

/XObject >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 189 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 78

>>

endobj

85 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 190 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 79

>>

endobj

86 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 191 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 80

>>

endobj

87 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 192 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 81

>>

endobj

88 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 193 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 82

>>

endobj

89 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 194 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 83

>>

endobj

90 0 obj

>

/XObject >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 196 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 84

>>

endobj

91 0 obj

>

/XObject >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 198 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 85

>>

endobj

92 0 obj

>

endobj

93 0 obj

>

endobj

94 0 obj

>

endobj

95 0 obj

>

endobj

96 0 obj

>

endobj

97 0 obj

>

endobj

98 0 obj

>

endobj

99 0 obj

>

endobj

100 0 obj

>

endobj

101 0 obj

>

endobj

102 0 obj

>

endobj

103 0 obj

>

stream

x

32 841.92]

/Contents 196 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 84

>>

endobj

91 0 obj

>

/XObject >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 198 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 85

>>

endobj

92 0 obj

>

endobj

93 0 obj

>

endobj

94 0 obj

>

endobj

95 0 obj

>

endobj

96 0 obj

>

endobj

97 0 obj

>

endobj

98 0 obj

>

endobj

99 0 obj

>

endobj

100 0 obj

>

endobj

101 0 obj

>

endobj

102 0 obj

>

endobj

103 0 obj

>

stream

xСистемный мыслитель – Процесс диалога: создание эффективной коммуникации

Рассмотрите любой сложный, потенциально нестабильный вопрос – арабо-израильские отношения; проблемы между сербами, хорватами и боснийцами; дефицит США, расходы на здравоохранение или отношения между рабочими и менеджментом. В основе таких проблем вы, вероятно, найдете сбои в общении и культурные недопонимания, которые мешают вовлеченным сторонам сформулировать проблему общим образом и решить ее конструктивно.

Нам явно нужны способы улучшения нашего мыслительного процесса, особенно в группах, где поиск решения зависит от людей, которые первыми приходят к общей формулировке проблемы. Диалог, дисциплина коллективного обучения и исследования, может предоставить средства для развития такого общего понимания. Сторонники диалога утверждают, что он может помочь группам достичь более высоких уровней сознания и, таким образом, стать более творческими и эффективными. Однако непосвященные могут рассматривать диалог как еще одну перепроданную коммуникационную технологию.

Я считаю, что в дополнение к улучшению коммуникации, диалог имеет большие перспективы как философия и технология формулирования и решения проблем. Это необходимое средство для понимания культур и субкультур, в которых мы живем и работаем, и организационное обучение в конечном итоге будет зависеть от такого культурного понимания. Таким образом, диалог становится центральным элементом любой модели организационной трансформации.

Если диалог должен стать полезным для организационных процессов, он должен рассматриваться как доступный для всех. Поэтому, чтобы демистифицировать диалог, я хотел бы сосредоточиться на процессе — как начать, и как и почему диалог часто прерывается — одновременно исследуя некоторые вопросы, которые группы должны решить, если они хотят создать эффективный диалог. процесс.

Нам явно нужны способы улучшения нашего мыслительного процесса, особенно в группах, где решение зависит от людей, достигших общей формулировки проблемы.

Диалог и обсуждение

Чтобы понять различные этапы процесса диалога, я счел полезным нарисовать дорожную карту, основанную на базовой модели Билла Айзекса (см. «Способы говорить вместе», стр. 2). Диаграмма отображает различные формы разговора с точки зрения двух основных путей — диалога и обсуждения.

Один из основных вопросов, с которым должны столкнуться все группы, прежде чем вступать в диалог, звучит так: «Откуда нам знать, является ли дискуссия и/или дебаты более или менее желательными, чем диалог? Должны ли мы всегда идти по пути диалога?» Я бы сказал, что дискуссия/дебаты являются правильным процессом решения проблем и принятия решений только в том случае, если можно предположить, что члены группы понимают друг друга достаточно хорошо, чтобы «говорить на одном языке». Однако такое состояние общего понимания, вероятно, не может быть достигнуто, если ранее не имел место диалог в той или иной форме. Опасность преждевременного обсуждения заключается в том, что группа может прийти к «ложному консенсусу»: члены предполагают, что они имеют в виду одно и то же, используя определенные термины, но только позже обнаруживают тонкие различия в значениях, которые имеют серьезные последствия для действий.

Однако такое состояние общего понимания, вероятно, не может быть достигнуто, если ранее не имел место диалог в той или иной форме. Опасность преждевременного обсуждения заключается в том, что группа может прийти к «ложному консенсусу»: члены предполагают, что они имеют в виду одно и то же, используя определенные термины, но только позже обнаруживают тонкие различия в значениях, которые имеют серьезные последствия для действий.

Диалог, с другой стороны, является основным процессом для достижения общего понимания. Отпуская разногласия, группа постепенно выстраивает общий набор значений, которые делают возможным гораздо более высокий уровень взаимопонимания и творческого мышления. Когда мы слушаем себя и других, мы начинаем видеть тонкости того, как каждый член думает и выражает смысл. В этом процессе мы не стремимся убедить друг друга, а вместо этого пытаемся создать общую базу опыта, которая позволяет нам учиться коллективно. Чем больше группа достигает такого коллективного понимания, тем легче становится принять решение и тем больше вероятность того, что решение будет реализовано так, как задумала группа.

Начало работы

В группах, которые я наблюдал, фасилитатор начинал с организации обстановки, а затем с описания концепции диалога. Цель состоит в том, чтобы дать группе достаточно информации, чтобы понять диалог в достаточной степени, чтобы начать разговор. Затем используется обсуждение и размышление в малых группах, чтобы связать диалог с прошлым опытом «реального общения» (см. «Роль фасилитатора: установление контекста», стр. 3). Это вводное занятие преследует несколько целей, которые обрамляют занятие и позволяют вести более эффективный диалог:

- Сделайте так, чтобы участники чувствовали себя максимально равными. Когда группа сидит в кругу, это нейтрализует ранговые или статусные различия в группе и передает ощущение того, что уникальный вклад каждого человека имеет равную ценность.

- Дайте каждому ощущение гарантированного «эфирного времени», чтобы утвердить свою идентичность в группе. Попросив всех прокомментировать, вы гарантируете, что все участники получат свою очередь.

В больших группах не каждый может решить высказаться, но у каждого человека есть возможность сделать это, и предполагается, что группе потребуется столько времени, сколько необходимо для этого.

В больших группах не каждый может решить высказаться, но у каждого человека есть возможность сделать это, и предполагается, что группе потребуется столько времени, сколько необходимо для этого. - Поставить задачу группе. Группа должна понимать, что они собрались вместе, чтобы изучить процесс диалога и получить некоторое представление о нем, а не для принятия решения или решения внешней проблемы.

- Узаконить личный опыт. В начале жизни группы ее участники в первую очередь будут озабочены собой и своими чувствами; следовательно, узаконивание личного опыта и использование этого опыта — хороший способ начать.

Продолжительность и частота встреч группы будут зависеть от размера группы, причины сбора и ограничений для участников. Встречи, в которых я участвовал в Массачусетском технологическом институте, обычно длились от полутора до двух часов и происходили с интервалом примерно в две-три недели.

Наблюдая за тем, как различные группы проходят первую встречу, я часто задавался вопросом, как пройдет вторая встреча каждой группы. Я обнаружил, что лучший метод — начать с того, что попросить всех прокомментировать, «где они находятся», и пройтись по кругу, ожидая, что все выскажутся. Опять же, кажется важным узаконить «эфирное время» для всех и неявно подразумевать, что каждый должен внести свой вклад в начало встречи, даже если содержание этого вклада может быть практически любым (см. -Out: инструмент для «настоящих» разговоров», 19 мая.94).

Я обнаружил, что лучший метод — начать с того, что попросить всех прокомментировать, «где они находятся», и пройтись по кругу, ожидая, что все выскажутся. Опять же, кажется важным узаконить «эфирное время» для всех и неявно подразумевать, что каждый должен внести свой вклад в начало встречи, даже если содержание этого вклада может быть практически любым (см. -Out: инструмент для «настоящих» разговоров», 19 мая.94).

СПОСОБЫ ОБСУЖДЕНИЯ ВМЕСТЕ

Фасилитатор может выбрать, сколько теоретического вклада предоставить во время сеанса диалога. Чтобы определить, какие понятия и когда вводить, я нарисовал дорожную карту процесса диалога, основанную на модели Билла Айзекса, которая описывает разговор с точки зрения двух основных путей — диалога и обсуждения.

Более глубокое слушание

По мере развития разговора в группе неизбежно наступает момент, когда мы чувствуем некую форму неподтверждения. Наша точка зрения не понята, или мы сталкиваемся с несогласием, вызовом или нападками. В этот момент мы обычно реагируем тревогой и/или гневом, хотя едва ли осознаем это. Таким образом, наш первый выбор заключается в том, позволить ли этому чувству проявиться и поверить, что оно законно.

В этот момент мы обычно реагируем тревогой и/или гневом, хотя едва ли осознаем это. Таким образом, наш первый выбор заключается в том, позволить ли этому чувству проявиться и поверить, что оно законно.

По мере того, как мы лучше осознаем этот выбор, мы также осознаем возможность того, что чувство могло быть вызвано нашим восприятием того, что сделали другие в группе, и что это восприятие могло быть неверным. Следовательно, прежде чем поддаться тревоге и/или гневу, мы должны определить, правильно ли мы интерпретировали данные. Действительно ли нам бросали вызов или нападали?

Этот момент является критическим. По мере того, как мы становимся более рефлексивными, мы начинаем понимать, насколько наше первоначальное восприятие может быть окрашено ожиданиями, основанными на нашем культурном знании и прошлом опыте. Мы не всегда точно воспринимаем то, что находится «там». То, что мы воспринимаем, часто основано на наших потребностях, ожиданиях, прогнозах и, прежде всего, на наших культурно усвоенных предположениях и категориях мышления. Таким образом, первая проблема, с которой нужно по-настоящему слушать других, состоит в том, чтобы выявить искажения и предубеждения, которые фильтруют наши собственные когнитивные процессы. Мы должны научиться слушать себя, прежде чем сможем по-настоящему понимать других. Такое внутреннее слушание, конечно, особенно сложно, если человек находится в разгаре активного, целенаправленного обсуждения. Диалог, однако, открывает пространство для такого размышления.

Таким образом, первая проблема, с которой нужно по-настоящему слушать других, состоит в том, чтобы выявить искажения и предубеждения, которые фильтруют наши собственные когнитивные процессы. Мы должны научиться слушать себя, прежде чем сможем по-настоящему понимать других. Такое внутреннее слушание, конечно, особенно сложно, если человек находится в разгаре активного, целенаправленного обсуждения. Диалог, однако, открывает пространство для такого размышления.

Как только мы понимаем, что наше восприятие само по себе может быть неточным, мы сталкиваемся со вторым, более фундаментальным выбором: активно ли исследовать наше восприятие, спрашивая, что на самом деле имел в виду человек, объясняя себя дальше, или иным образом сосредоточиваясь конкретно на том, что произошло. лицо, создавшее опровергающее событие. Как мы все испытали, выбор немедленного противостояния ситуации может быстро поляризовать разговор вокруг нескольких людей и нескольких вопросов.

Альтернативный вариант — «приостановить» наши чувства, чтобы посмотреть, что еще появится от нас самих и от других. В группе это означает, что, когда я расстроен тем, что говорит кто-то другой, у меня есть реальный выбор между (1) выражением моей реакции и (2) прекращением дела, приостановив собственную реакцию. Отказ от допущений особенно труден, если мы чувствуем, что наша точка зрения была неправильно понята или неверно истолкована. Тем не менее, я неоднократно обнаруживал, что если я откладываю свое предположение, то обнаруживаю, что дальнейший разговор проясняет проблему и что моя собственная интерпретация происходящего подтверждается или изменяется без моего активного вмешательства.

В группе это означает, что, когда я расстроен тем, что говорит кто-то другой, у меня есть реальный выбор между (1) выражением моей реакции и (2) прекращением дела, приостановив собственную реакцию. Отказ от допущений особенно труден, если мы чувствуем, что наша точка зрения была неправильно понята или неверно истолкована. Тем не менее, я неоднократно обнаруживал, что если я откладываю свое предположение, то обнаруживаю, что дальнейший разговор проясняет проблему и что моя собственная интерпретация происходящего подтверждается или изменяется без моего активного вмешательства.

Когда несколько членов группы начинают приостанавливать свои реакции, группа начинает идти по пути левой руки к диалогу. Напротив, когда несколько участников решают отреагировать, немедленно не соглашаясь, уточняя, задавая вопросы или иным образом сосредотачиваясь на конкретном триггере, который их спровоцировал, группа идет по пути обсуждения и в конечном итоге погрязает в непродуктивных дебатах.

Отказ от предположений позволяет поразмышлять, что очень похоже на акцент в групповой динамике на наблюдении «здесь и сейчас». Билл Айзекс предполагает, что нам нужна проприоцепция — внимание и жизнь в данный момент. В конечном счете, диалог помогает нам достичь состояния, в котором мы знаем свои мысли в тот момент, когда они у нас есть. Можно спорить о том, возможна ли проприоцепция психологически, но основная идея состоит в том, чтобы максимально сократить внутреннюю петлю обратной связи. В результате мы можем осознать, насколько наши мысли и восприятие являются функцией как нашего прошлого обучения, так и непосредственных событий, которые его вызывают. Это обучение в лучшем случае сложно, но оно лежит в основе способности вступать в диалог.

Билл Айзекс предполагает, что нам нужна проприоцепция — внимание и жизнь в данный момент. В конечном счете, диалог помогает нам достичь состояния, в котором мы знаем свои мысли в тот момент, когда они у нас есть. Можно спорить о том, возможна ли проприоцепция психологически, но основная идея состоит в том, чтобы максимально сократить внутреннюю петлю обратной связи. В результате мы можем осознать, насколько наши мысли и восприятие являются функцией как нашего прошлого обучения, так и непосредственных событий, которые его вызывают. Это обучение в лучшем случае сложно, но оно лежит в основе способности вступать в диалог.

РОЛЬ ФАСИЛИТАТОРА: УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТЕКСТА

Роль фасилитатора может включать в себя следующие виды деятельности:

- Организуйте физическое пространство как можно ближе к кругу. Не так важно, сидят ли люди за столом или столами, как чувство равенства, возникающее при сидении в кругу.

- Расскажите об общей концепции диалога, затем попросите всех подумать о прошлом опыте диалога (в смысле «хорошего общения»).

- Попросите людей поделиться со своим соседом своим опытом и подумать о характеристиках этого опыта.

- Попросите членов группы рассказать, какие аспекты такого прошлого опыта способствовали хорошему общению, и запишите эти характеристики на флип-чарте.

- Попросите группу подумать об этих характеристиках, попросив каждого человека по очереди рассказать о своей реакции.

- После того, как все прокомментируют, дайте беседе течь естественным образом (на это требуется от полутора до двух часов или более).

- При необходимости вмешайтесь, чтобы прояснить ситуацию, используя концепции и данные, которые иллюстрируют проблемы коммуникации.

- Завершите сеанс, попросив всех прокомментировать их любым способом.

Групповая динамика

Динамика «построения группы» происходит параллельно процессу ведения диалога. Вопросы идентичности, роли, влияния, групповых целей, норм открытости и близости, а также вопросы авторитета — все это необходимо решать, хотя многое из этого происходит неявно, а не явно. Группа обычно демонстрирует все классические проблемы, возникающие в связи с властью по отношению к фасилитатору: Скажет ли фасилитатор нам, что делать? Будем ли мы делать то, что нам говорят? Есть ли у фасилитатора ответы, и он утаивает их, или он или она исследует вместе со всеми нами? В какой момент мы можем работать без фасилитатора?

Группа обычно демонстрирует все классические проблемы, возникающие в связи с властью по отношению к фасилитатору: Скажет ли фасилитатор нам, что делать? Будем ли мы делать то, что нам говорят? Есть ли у фасилитатора ответы, и он утаивает их, или он или она исследует вместе со всеми нами? В какой момент мы можем работать без фасилитатора?

Необходимо решать вопросы группового роста и развития, если они мешают или запутывают процесс диалога. Поэтому фасилитатор должен обладать навыками группового фасилитации, чтобы вопросы можно было правильно разделить на две категории: те, которые связаны с развитием диалога, и те, которые связаны с развитием группы. По моему собственному опыту, процесс диалога ускоряет развитие группы и поэтому должен быть основным движущим процессом на каждой встрече. Основная причина такого ускорения заключается в том, что диалог создает психологическую безопасность и, таким образом, позволяет происходить индивидуальным и групповым изменениям, при условии, что некоторая мотивация к изменению уже присутствует (см. «Контейнирование»).

«Контейнирование»).

Сначала группа может воспринимать диалог как обходной путь или замедление решения проблемы. Но реальных изменений не происходит до тех пор, пока люди не почувствуют себя в психологической безопасности, а имплицитные или явные нормы, сформулированные в ходе сеанса диалога, обеспечивают эту безопасность, давая людям как чувство направления, так и ощущение того, что опасные аспекты взаимодействия будут сдержаны. Если группа может работать над задачей или проблемой, используя формат диалога, она должна быть в состоянии достичь действительного уровня общения намного быстрее.

Задача против процесса

Как только группа вступает в диалог, процесс имеет тенденцию питаться сам по себе. В нескольких случаях я был в группах, которые предпочитали оставаться в кругу и продолжать в режиме диалога, даже когда они решали конкретные задачи с ограничениями по времени. Я бы предположил, однако, что если диалоговая группа не сформирована специально для того, чтобы узнать о себе, ей в конечном итоге потребуется какая-то другая более крупная цель, чтобы поддерживать себя. Продолжение встреч в формате диалога, вероятно, не сработает после того, как участники овладели базовыми навыками. Таким образом, основная задача или конечная проблема, вероятно, будет причиной того, что группа встретилась в первую очередь.

Продолжение встреч в формате диалога, вероятно, не сработает после того, как участники овладели базовыми навыками. Таким образом, основная задача или конечная проблема, вероятно, будет причиной того, что группа встретилась в первую очередь.

Диалог по определению является процессом, имеющим смысл только в группе.

Лучше всего думать о диалоге как о групповом процессе, который первоначально возникает из личных навыков или отношений отдельных участников. Диалог — это, по определению, процесс, имеющий смысл только в группе. Несколько человек должны сотрудничать друг с другом, чтобы состоялся диалог. Но это сотрудничество основывается на индивидуальном выборе, основанном на определенном отношении к тому, как извлечь максимальную пользу из разговора, и на определенных навыках рефлексии и приостановки. После того, как группа приобрела эти отношения и навыки коллективно, можно проводить даже очень срочные встречи по решению проблем в формате диалога.

Большинство людей имеют общее представление о том, что такое диалог, и сталкивались с его версиями в своих прошлых отношениях. Поэтому даже на собрании по решению проблем ведущий может предложить группе поэкспериментировать с диалогом. По моему собственному опыту, я обнаружил, что лучше всего в самом начале встречи представить идею о том, что за нашими комментариями и представлениями всегда стоят предположения, и что наш процесс решения проблем улучшится, если мы соприкоснемся с этими предположениями. Следовательно, если разговор превращается в слишком большую дискуссию или дебаты, я могу законно поднять вопрос о том, основано ли разногласие на других предположениях, а затем исследовать эти предположения в явном виде. Постоянное сосредоточение внимания группы на когнитивных категориях и лежащих в основе беседы допущениях является, с этой точки зрения, центральной ролью ведущего.

Одной из главных проверок важности диалога будет проверка того, можно ли лучше решать сложные конфликтные проблемы в группах, которые научились действовать в режиме диалога. Поскольку серьезные конфликты почти всегда являются результатом культурных или субкультурных различий, я полагаю, что первоначальный диалог в той или иной форме всегда будет необходим. Диалог не может заставить конфликтующие группы собраться в одной комнате, но когда они там, он обещает найти точки соприкосновения, необходимые для разрешения конфликтов.

Поскольку серьезные конфликты почти всегда являются результатом культурных или субкультурных различий, я полагаю, что первоначальный диалог в той или иной форме всегда будет необходим. Диалог не может заставить конфликтующие группы собраться в одной комнате, но когда они там, он обещает найти точки соприкосновения, необходимые для разрешения конфликтов.

Эдгар Х. Шейн является почетным профессором менеджмента Sloan Fellows и старшим преподавателем Sloan School of Management. Он возглавляет совет Организационного учебного центра Массачусетского технологического института и является автором многочисленных книг по организационному развитию, таких как Process Consultation, Vol. 1 и 2 (Аддисон-Уэсли, 1987, 1988).

Эта статья отредактирована из статьи Эдгара Х. Шейна «О диалоге, культуре и организационном обучении», опубликованной осенью 1993 выпуск журнала «Организационная динамика». Перепечатано с разрешения издателя, Американская ассоциация менеджмента, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. © 1993. Все права защищены.

© 1993. Все права защищены.

ЗАЩИТА

Билл Айзекс описывает необходимость создания контейнера для диалога — создания климата и набора явных или неявных норм, которые позволяют людям решать «горячие вопросы» без обжига (см. «Диалог: сила коллективного мышления», апрель 1993 г.). ). Например, сталелитейщики, участвовавшие в недавнем диалоге между рабочими и руководством, сравнили процесс диалога со сталелитейным заводом, на котором расплавленный металл безопасно разливается из контейнера в различные формы, в то время как операторы находятся рядом. Точно так же диалоговый контейнер создается совместно, а затем допускает высокий уровень эмоциональности и напряжения, при этом никто не «сгорает».

Фасилитатор способствует этому, моделируя поведение, не осуждая и демонстрируя способность приостанавливать свои собственные категории и суждения. Этот навык становится особенно актуальным в групповых ситуациях, когда конфликт накаляется до такой степени, что грозит выплеснуться из контейнера. В этот момент фасилитатор может просто узаконить ситуацию, признав, что конфликт реален и что его должны рассматривать все участники, без осуждения, взаимных обвинений или даже необходимости что-то с этим делать.

В этот момент фасилитатор может просто узаконить ситуацию, признав, что конфликт реален и что его должны рассматривать все участники, без осуждения, взаимных обвинений или даже необходимости что-то с этим делать.

Написание диалогов: 7 примеров диалогов, которые работают

Написание диалогов в романе требует большего, чем просто умение писать диалоги. Хороший диалог интригует, информирует, продвигает историю. Прочтите 7 примеров диалогов и советы, которые они дают нам для создания эффективных разговоров с персонажами:

Определение диалога

Письменный диалог (в отличие от разговорной беседы) сложен отчасти потому, что у читателя нет слуховых подсказок для понимания тона. Тонкие оттенки устной беседы должны быть затемнены с помощью описательного языка.

«Диалог» как существительное означает «разговор между двумя или более людьми в рамках книги, пьесы или фильма» ( OED ). Но полезно помнить определение диалога как глагола: «принимать участие в разговоре или обсуждении для решения проблемы». В рассказывании историй хороший диалог часто следует словесному определению. Он решает проблемы истории, набрасывает подсказки, создает предвкушение, напряжение и многое другое.

В рассказывании историй хороший диалог часто следует словесному определению. Он решает проблемы истории, набрасывает подсказки, создает предвкушение, напряжение и многое другое.

Итак, как написать диалог, который несет в себе такое целенаправленное значение слова?

1. Сделайте свой письменный диалог кратким и понятным

В устных разговорах мы часто меняем тему, болтаем или используем слова-паразиты, такие как «гм» и «нравится». Сократите письменный диалог до сути. Мы часто начинаем телефонные разговоры с любезностей, например, таких как «Привет, как дела?» Однако эффективный диалог пропускает скучные фрагменты.

Например, вот телефонный разговор Донны Тартт Тайная история :

«У меня был невнятный голос, и оператор не давал мне номер таксомоторной компании. «Вы должны дать мне название конкретной службы такси», — сказала она. «Нам нельзя…»

— Я не знаю названия конкретной службы такси, — хрипло сказал я, — здесь нет телефонной книги.Топ?» — отчаянно сказал я, пытаясь угадать имена, выдумать их, что угодно. «Желтый топ? Городское такси? Шашка?»

Наконец-то я понял один правильно, или, может быть, она просто пожалела меня.

Рассказчик Тартта Ричард живет зимой в отчаянно холодных квартирах, и диалог отражает безотлагательность его положения. Обратите внимание, как Тартт использует краткое повествование перед звонком. Тартт сразу же переходит к причине телефонного звонка Ричарда, а также включает прерывание. Это усиливает чувство безотлагательности.

Тартт также соскальзывает обратно в повествование, а не на бессмысленную концовку, где Ричард и оператор прощаются. Точно так же переходите непосредственно к сути диалога и минимизируйте лишнее.

Сохраните или поделитесь этой инфографикой!2. Хорошо сочетайте диалоги с описательным повествованием

Часто, когда мы пишем диалоги, мы забываем держать в фокусе фон и окружение. Эффект подобен фону театра, который уносят прочь всякий раз, когда актеры начинают говорить.

Чтобы сохранить активное ощущение места, вставьте повествование, добавляющее детали обстановки. Например, здесь Тартт описывает встречу Ричарда с девушкой в ванной его общежития:

«У меня не было настроения для разговоров, и я был неприятно удивлен, обнаружив, что Джуди Пуви чистит зубы у раковины. […]

– Привет, Ричард, – сказала она и выплюнула зубную пасту. Она была одета в обрезанные джинсы с причудливыми безумными рисунками, нарисованными на них маркером, и топ из спандекса, который открывал ее интенсивно аэробизированный живот.

– Здравствуйте, – сказал я, приступая к галстуку.

‘Ты сегодня мило выглядишь.’

‘Спасибо.’

‘У тебя свидание?’

Я посмотрел на нее от зеркала. «Что?»

«Куда ты идешь?»

Я уже привык к ее допросам.

В этом примере диалога Тартт подробно рассказывает об обстановке в ванной (Джуди выплевывает зубную пасту, Ричард поправляет галстук и отводит взгляд от зеркала). Этих мелких деталей достаточно, чтобы создать единый фон. Также обратите внимание, что, хотя Джуди и Ричард начинают с любезностей, диалог быстро переходит к предварительным подробностям о планах Ричарда (на которые Джуди указывает его галстук).

Также обратите внимание, что, хотя Джуди и Ричард начинают с любезностей, диалог быстро переходит к предварительным подробностям о планах Ричарда (на которые Джуди указывает его галстук).

Тартт также не использует диалоговые теги, потому что нет необходимости говорить «он сказал» или «она сказала». Присутствуют только два динамика, и их можно отличить по разрывам строк и отступам. Окружающий текст добавляет к их обмену элемент декораций и реализма.

Сделайте сильный старт своей книге

Присоединяйтесь к Поднимите свой роман и получите профессиональные отзывы о своих первых трех главах и синопсисе рассказа, а также о рабочих тетрадях и видео.

Подробнее

Предлагая услуги по редактированию романов, мы часто сталкиваемся с диалогами, в которых отсутствует достаточное раскрытие персонажей.

Диалог — отличное средство для развития характера. Голос персонажа, от его стиля речи до тем, которые он часто посещает, формирует наше понимание сюжетных персонажей.

Например, в начале диалога в рассказе, действие которого происходит в школе, может быть показано, как хулиган унижает другого ученика. Когда к классу присоединяется новый ребенок, который высказывает свое мнение и не терпит оскорблений, воспоминание о предыдущем диалоге вызывает предвкушение. Мы знаем еще до встречи хулигана и новичка, что любой диалог между ними может оказаться взрывоопасным.

В Тайная история Эдмунд «Банни» Коркоран — однокурсник рассказчика. Банни самоуверен и фанатичен и уговаривает своих друзей дать ему денег. Тартт создает в Банни неприятные черты характера, которые объясняют рушащиеся отношения в группе друзей Банни. Многое из этого она делает с помощью диалогов, которые показывают бестактный, высокомерный и осуждающий характер Банни:

«Кстати, мне нравится эта куртка, старик», — сказал мне Банни, когда мы выходили из такси. «Шелк, не так ли?»

Тартт, Тайная история , стр. 54-55.

‘Да. Это было у моего дедушки.

Банни сжал кусок богатой желтой ткани возле манжеты и потер его между пальцами.

– Прелестная штука, – важно сказал он. – Но не совсем то, что нужно для этого времени года.

– Нет? – сказал я.

«Нав. Это Восточное побережье, мальчик. Я знаю, что они довольно либерально относятся к одежде в лесу, но здесь они не позволяют тебе бегать в купальном костюме круглый год».

Этот пример диалога иллюстрирует властные аспекты Банни, которые собираются и растут, проверяя пределы терпения других. Таким образом, диалог ориентирован на создание обиды между персонажами, которая объясняет более поздний выбор персонажей.

4. Научитесь писать диалоги, которые двигают сюжет

Есть несколько способов, которыми хорошие диалоги двигают сюжет. Как указано выше, это может помочь развить черты характера и мотивацию. Контекст диалога — обстоятельства, в которых персонажи говорят или слышат, как говорят другие, — также полезен для сюжета.

Подслушанный разговор является отличительной чертой, например, при написании саспенса. Подслушивание может дать персонажу полезную информацию. Например, злодейский или злонамеренный персонаж может подслушать разговор, который сыграет ему на руку. Например, преступник, разыскиваемый по делу об убийстве, подслушивает, как друзья детектива обсуждают его распорядок дня.

Подслушивание может дать персонажу полезную информацию. Например, злодейский или злонамеренный персонаж может подслушать разговор, который сыграет ему на руку. Например, преступник, разыскиваемый по делу об убийстве, подслушивает, как друзья детектива обсуждают его распорядок дня.

Диалог также может управлять сюжетом и саспенсом через прерывание. Если срочный разговор двух персонажей прерывается появлением третьего, читатель должен подождать, пока персонажи не возобновят разговор.

Тартт прекрасно создает саспенс в сцене, где ее главный герой подслушивает обрывки разговора между своим новым знакомым Генри и их лектором Джулианом:

Это были Джулиан и Генри. Никто из них не слышал, как я поднимался по лестнице. Генри уезжал; Джулиан стоял у открытой двери. Его лоб был нахмурен, и вид у него был очень мрачный, как будто он говорил что-то очень важное […].

Джулиан заканчивает говорить. На мгновение он отвел взгляд, затем прикусил нижнюю губу и посмотрел на Генри.

Затем заговорил Генри. Его слова были тихими, но обдуманными и отчетливыми. «Должен ли я сделать то, что необходимо?»

Тартт, Тайная история , с. 81.

К моему удивлению, Джулиан взял обе руки Генри в свои. «Вы всегда должны делать только то, что необходимо», — сказал он.

Используя диалог, подслушанный третьим лицом, Тартт создает напряжение, которое вытекает из этого короткого диалога. Короткая сцена создает предвкушение раскрытия секретного соглашения между Генри и Джулианом. Это окрашивает наше прочтение будущих взаимодействий между этими тремя персонажами.

5. Избегайте ненужных, отвлекающих или абсурдных диалоговых тегов.

Диалоговые теги — такие слова, как «она сказала» и «он проворчал» — помогают показать, кто в разговоре между двумя или более персонажами говорит. Иногда (когда используются альтернативные слова для «сказал», например, «ворчал»), они также показывают эмоциональное состояние говорящего. Тем не менее, использование ненужных тегов имеет неуклюжий эффект. Например:

Тем не менее, использование ненужных тегов имеет неуклюжий эффект. Например:

«Здравствуйте, — сказал я.

‘Это правда ты? Не могу поверить, что прошло так много времени», — сказала она.

– Прости, что был таким отшельником, – сказал я, улыбаясь.

Размещение и повторение слова «сказал» здесь имеет мертвящий, неестественный эффект. Сравните:

‘ Привет.’

Она вздрогнула от удивления. ‘Это действительно ты? Не могу поверить, что это было так давно!

– Прости, что я был таким отшельником, – сказал я, улыбаясь.

Второй позволяет нам больше сосредоточить внимание на содержании того, что говорят персонажи (и меньше на том, что мы читаем диалог).

Альтернативные слова для слова (например, «визжал», «шептал», «плевал» и т. д.) подобны приправе. Не обжигайте нёбо читателя слишком большим количеством. Считается, что диалоговые теги должны быть как можно более невидимыми. Интенсивное использование тегов похоже на слишком коротко обрезанный плащ-невидимку — видны неуклюжие ноги автора.

6. Используйте конкретный диалог, чтобы проиллюстрировать общие отношения и ситуации.

Помимо использования диалога в качестве вспомогательного средства для развития персонажа или дальнейшего развития сюжета, вы можете использовать диалог в качестве повествовательного приема для иллюстрации общей ситуации. Например, в «Тайная история » Тартт использует типичный разговор между девушкой Банни Марион и Ричардом, главным героем, чтобы раскрыть природу отношений Банни и Марион.

‘Впусти меня, старик, ты должен мне помочь, Марион на тропе войны…’ Через несколько минут раздастся четкий отчет о резких стуках в дверь: стук-так-так. Это была Марион, ее маленький ротик был сжат, она была похожа на маленькую сердитую куклу.