Славина Л. С. Возникновение «смыслового барьера» и способы его преодоления [22]. Педагогическая психология: хрестоматия

Славина Л. С. Возникновение «смыслового барьера» и способы его преодоления [22]

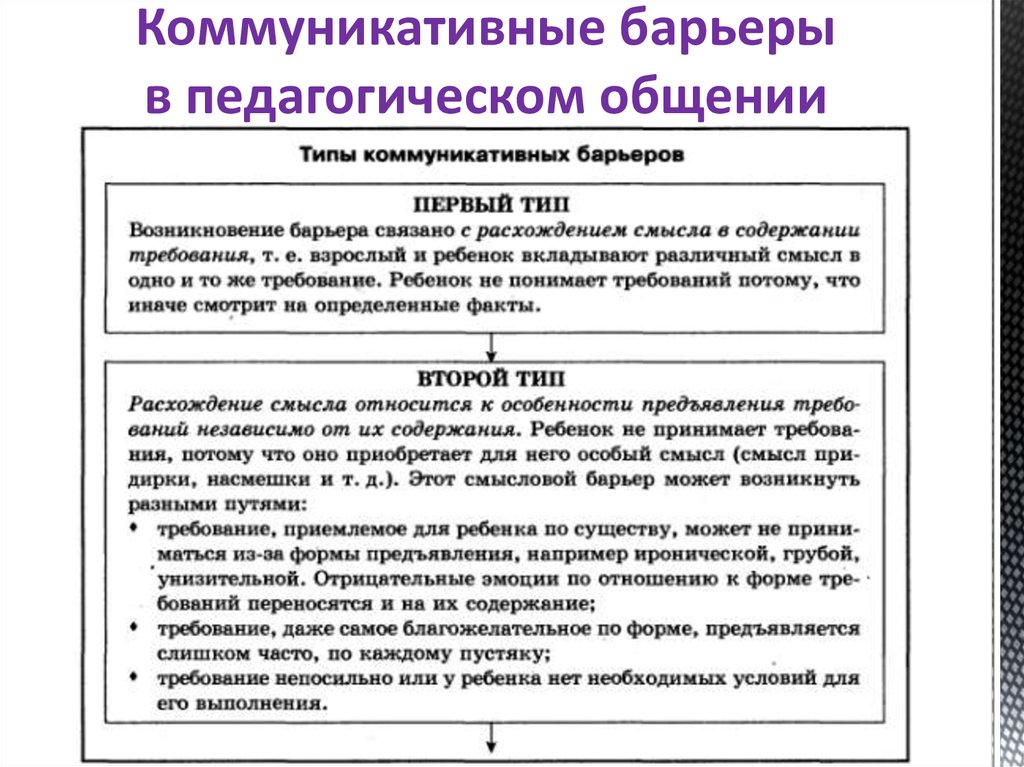

«Смысловым барьером» мы называем такое явление, когда ребенок, хорошо понимая и умея выполнить то, что требует от него учитель, как бы не «принимает» это требование и упорно его не выполняет. В этих случаях те или иные педагогические меры не оказывают на него воздействия, хотя он хорошо понимает, на что именно они направлены и как ему следует на них реагировать.

Примеры наличия «смыслового барьера» встречаются в школьной практике на каждом шагу. К ним мы относим те случаи, когда учитель делает выговор ученику за плохой поступок, а ученик, хорошо зная все, что требует от него учитель, слушает его, не реагируя на его убеждения, а через некоторое время снова совершает аналогичный поступок; или же когда учитель предлагает школьнику прекратить занятия посторонним делом на уроке, а ученик не прекращает этих занятий просто потому, что не обращает внимания на замечания учителя.

Наличие «смыслового барьера», делая ученика нечувствительным к тому или иному воздействию, часто препятствует учителю в осуществлении всей воспитательной работы. Так, в педагогической практике нередки случаи, когда именно из-за наличия «смыслового барьера» тот или иной ученик сопротивляется попыткам учителя оказать ему помощь, необходимость которой этот ученик прекрасно осознает сам. Работу с такими учениками следует начинать с уничтожения или преодоления «смыслового барьера».

«Смысловой барьер» легко может возникнуть в процессе воспитательной работы при неучете особенностей детского развития. Причины его возникновения различны и довольно многочисленны.

Чаще всего «смысловой барьер» возникает в тех случаях, когда учитель при организации педагогического воздействия учитывает только видимый поступок, ориентируется только на его внешний результат, не анализируя подлинных причин, не вскрывая истинных мотивов, по которым школьник совершил этот поступок. Возможность такого неучета объясняется тем, что внешне одинаковые поступки могут побуждаться совершенно различными мотивами, причем часто не одним каким-нибудь, а сразу несколькими.

Трудности выявления мотивов нередко приводят к тому, что учитель приписывает поступкам ребенка тот мотив, который выступает истинным для учителя, но часто воспринимается школьником как чуждый, с которым он не может согласиться. А это ведет к целому ряду последствий. Ученик, не соглашаясь с приписываемыми ему мотивами совершенного им поступка, не согласен и с воздействиями, которые влечет за собой этот поступок. Это несогласие и внутренний протест могут вызнать появление обиды, переживание незаслуженности наказания, несправедливости, непонятости. Часто, увидев, что его не понимают, ученик может замкнуться и отказаться от объяснений. Если такие случаи будут повторяться, между учителем и учеником может нарушиться контакт, исчезнуть взаимопонимание.

Смысл мероприятий для учителя будет в одном, а для ученика при этих обстоятельствах – неизбежно в другом. Возникнет «смысловой барьер». Поэтому все педагогические воздействия учителя вообще не будут по-настоящему влиять на школьника, проходя «мимо него».

Возникнет «смысловой барьер». Поэтому все педагогические воздействия учителя вообще не будут по-настоящему влиять на школьника, проходя «мимо него».

Представим себе, что ученик в течение некоторого времени не готовит уроки или готовит их небрежно. Предположим, что причиной явилось увлечение его постройкой модели, изготовлением какого-нибудь прибора. Если учитель, воздействуя на этого ученика, будет обвинять его в том, что он бездельничал, ученик с этими обвинениями может не согласиться. Безразлично, промолчит ли он или будет возражать учителю, важно то, что он не считает себя бездельником, хотя внешне дело выглядит действительно так. В действительности же этот школьник упорно трудился, был все время занят и совершил большую, может быть, даже полезную, работу.

Если, несмотря на несогласие ученика, учитель будет настаивать на своих обвинениях, контакт и взаимопонимание между учителем и учеником нарушаются. Возникает «смысловой барьер».

Другой причиной возникновения «смыслового барьера» часто является повторяющееся применение одних и тех же мер воздействия, особенно в тех случаях, когда применение их не дает положительного эффекта. Ученики привыкают к ним, отмахиваются от них, даже не задумываясь над их смыслом. Особенно надо отметить возникновение в этих случаях «смыслового барьера» по отношению к выговорам, нотациям, убеждениям. Не всегда возможно учесть, какой смысл вкладывает ребенок в речь взрослого; в тех же случаях, когда смысл речи взрослого для ребенка заключается не в том, в чем для самого взрослого, все словесное воздействие оказывается в воспитательном отношении совершенно неэффективным.

Ученики привыкают к ним, отмахиваются от них, даже не задумываясь над их смыслом. Особенно надо отметить возникновение в этих случаях «смыслового барьера» по отношению к выговорам, нотациям, убеждениям. Не всегда возможно учесть, какой смысл вкладывает ребенок в речь взрослого; в тех же случаях, когда смысл речи взрослого для ребенка заключается не в том, в чем для самого взрослого, все словесное воздействие оказывается в воспитательном отношении совершенно неэффективным.

Возьмем такой случай. У школьника не воспитано ответственное отношение к учению, и он не желает готовить уроки. Не учитывая этого, педагог выговорами, нотациями, убеждениями старается вызвать у школьника необходимое переживание, связанное с его недобросовестным отношением к занятиям. Однако поскольку у ученика нет стремления и желания добросовестно готовить уроки, то не возникает и переживания оттого, что он их не выполняет.

При этих условиях школьник очень легко начинает игнорировать словесные воздействия, т. е. по отношению к ним у него создается «смысловой барьер».

е. по отношению к ним у него создается «смысловой барьер».

«Смысловой барьер» возникает также и ко всяким другим методам воздействия в случаях их частого и безуспешного применения, и появление его объясняется во всех случаях тем же, что и при словесном воздействии.

Частой причиной «смыслового барьера» являются также отрицательные эмоции, возникающие в результате незаслуженного наказания, слишком трудного требования, проявленной к нему несправедливости.

Эти эмоции, возникая вначале в связи с каким-либо частный случаем, могут легко распространиться на более широкий круг явлений и определить отношение к ним школьника. Так, наказание за плохую отметку, кажущуюся ему несправедливой, может вызвать у ребенка обиду. Если это переживание не будет снято (что легко сделать, показав ребенку ошибочность его знаний и справедливость отметки, указав пути ее исправления), эти отрицательные эмоции могут легко распространиться на отношение ребенка к данному предмету, к данному лицу и даже вызвать отрицательное отношение вообще ко всей учебной деятельности.

Надо отметить, что чаще всего и легче всего «смысловой барьер» возникает у подростков. Подростковый возраст есть возраст развития самосознания. С этим связаны особая чувствительность и обостренное внимание подростка к оценке окружающими его деятельности, знаний, умений, его личности вообще. С этим же фактом связано и то значение, которое подростки придают своим взаимоотношениям с окружающими людьми. Все это создает фон, на котором очень легко возникает «смысловой барьер».

Лучшие учителя учитывают эту возможность возникновения «смыслового барьера».

Опишем несколько приемов, позволяющих учителям избегать в своей практике возникновения «смыслового барьера».

Так, для того чтобы иметь возможность выяснить мотив того или иного поступка ребенка и знать, какой мотив сам ребенок приписывает своему поступку, многие учителя начинают воздействие по отношению к ребенку с беседы с ним, в которой они выясняют, каким образом произошло данное событие и чем его объясняет сам ребенок.

В организации воздействия, следующего за этой беседой, учитывается все это и таким образом не допускается возникновения взаимного непонимания.

Приведем пример. Витя К., ученик II класса, пришел в школу, не приготовив уроков. Прежде всего учительница спокойно, не выражая никакого порицания ни словами, ни тоном, осведомилась у ребенка, как это произошло. Мальчик объяснил, что он после обеда сразу пошел на каток, его впервые отпустили гулять одного, и, когда пришел домой, ему очень хотелось спать, и он не смог готовить уроки. Из дальнейшей беседы выяснилось, что ребенок провел на катке, сам того не желая, весь день до позднего вечера и, естественно, при этих условиях не был в состоянии приготовить уроки. Сопоставлением фактов и умелой постановкой вопросов учительнице удалось показать мальчику, что он еще не умеет сам организовывать свое время и что именно поэтому он своевременно не вернулся домой. Затем вместе с Витей она нашла способ, который должен был помочь мальчику вовремя прекращать прогулку.

Из дальнейшей беседы выяснилось, что ребенок провел на катке, сам того не желая, весь день до позднего вечера и, естественно, при этих условиях не был в состоянии приготовить уроки. Сопоставлением фактов и умелой постановкой вопросов учительнице удалось показать мальчику, что он еще не умеет сам организовывать свое время и что именно поэтому он своевременно не вернулся домой. Затем вместе с Витей она нашла способ, который должен был помочь мальчику вовремя прекращать прогулку.

Таким образом, в данном случае, в котором при неправильной реакции учительницы легко мог возникнуть «смысловой барьер», его без труда удалось избежать.

Все изложенное о причинах возникновения «смыслового барьера» определяет и способы его преодоления. Поскольку наличие «смыслового барьера» заключается прежде всего в неправильно сложившихся взаимоотношениях школьника и учителя, в результате чего ученик становится нечувствительным к определенным воспитательным воздействиям, естественно, что основным путем преодоления «смыслового барьера» является, прежде всего, организация тех мероприятий, которые направлены на изменение отношений между ребенком и воспитателем и на установление между ними контакта и взаимопонимания.

В связи с этим основной задачей становится выяснение того, что именно послужило причиной возникновения «смыслового барьера».

Преодоление «смыслового барьера» требует от учителя конкретно совсем разных приемов в зависимости от того, к каким воздействиям у ученика возникает «смысловой барьер». Проявляется ли он, например, в отношении таких мер воздействия, как выговоры, нотации, строгие замечания или, наоборот, ласковые уговоры и убеждения. Проявляется ли «смысловой барьер» в ответ на снижение учителем отметки, оставление после уроков, удаление из класса, или же он имеется вообще в отношении данного лица (учителя, классного руководителя, кого-либо из актива класса).

Все это обусловливает необходимость индивидуализации конкретных приемов преодоления «смыслового барьера», которые могут быть очень разнообразными. При учете всех этих обстоятельств задача уничтожения «смыслового барьера» иногда решается довольно легко.

Например, для некоторых учеников достаточно просто изменить тон общения: прекратить нотации, упреки и выговоры для того, чтобы «смысловой барьер» был разрушен или обойден. В некоторых случаях обход или разрушение «смыслового барьера» достигается тем, что требование к ученику предъявляется не тем лицом, к которому имеется «смысловой барьер», а другим. Иногда «смысловой барьер» разрушается оттого, что ученика перестают слишком строго наказывать за проступки и т. п.

В некоторых случаях обход или разрушение «смыслового барьера» достигается тем, что требование к ученику предъявляется не тем лицом, к которому имеется «смысловой барьер», а другим. Иногда «смысловой барьер» разрушается оттого, что ученика перестают слишком строго наказывать за проступки и т. п.

Но в практике встречается немало и таких случаев, когда уничтожить «барьер», если он уже образовался, таким относительно простым способом не удается. По отношению ко многим школьникам требуется организация длительной работы, направленной на уничтожение отрицательных эмоций, недоверия к воспитателям.

Одним из приемов, которым эту работу по уничтожению «смыслового барьера» иногда целесообразно начинать, является беседа. Но для того чтобы при помощи беседы добиться цели, она должна быть специально построена и отвечать определенным условиям.

Прежде всего в процессе беседы убедить ученика в том, что учитель хочет ему помочь (повысить успеваемость, улучшить дисциплину, наладить отношения с товарищами и т. д.), а затем доказать ему, что для этого имеются все возможности. Как это ни покажется странным, наши ученики не всегда ясно осознают и не всегда убеждены в том, что то, чего требует от них учитель, нужно именно им, а не самому учителю. Очень часто, кроме того, им кажется, что имеющиеся у них недостатки являются непреодолимым препятствием, что их невозможно изменить. Думая, что он «неспособный» или что у него «плохая память», ученик и к замечаниям учителя, и к своему недостатку относится пассивно, не стремясь его исправить, не веря в возможность его преодолеть, что часто является причиной возникновения «смыслового барьера».

д.), а затем доказать ему, что для этого имеются все возможности. Как это ни покажется странным, наши ученики не всегда ясно осознают и не всегда убеждены в том, что то, чего требует от них учитель, нужно именно им, а не самому учителю. Очень часто, кроме того, им кажется, что имеющиеся у них недостатки являются непреодолимым препятствием, что их невозможно изменить. Думая, что он «неспособный» или что у него «плохая память», ученик и к замечаниям учителя, и к своему недостатку относится пассивно, не стремясь его исправить, не веря в возможность его преодолеть, что часто является причиной возникновения «смыслового барьера».

Поэтому очень важно, чтобы в беседе были выполнены оба указанные момента, т. е. введение в сознание школьника уверенности в том, что все воздействия учителя имеют целью именно интересы школьника и что учитель знает, как можно ему помочь, и имеет для этого все возможности. Совершенно ясно, что поверить в это ученик сможет только в том случае, если беседа будет вестись в спокойном, дружеском тоне.

Если у данного ученика имеется «барьер» по отношению к какому-либо определенному тону разговора, начало беседы следует вести в противоположном, непривычном для него тоне. Но в каком бы тоне ни начиналась беседа, в более повышенном, аффективном и резком, показывающем возмущение учителя (с теми учениками, которых обычно только убеждали и уговаривали), или в более спокойном и ровном (с теми учениками, с которыми обычно разговаривали в повышенном тоне), во всех случаях важно, чтобы ученик отнесся положительно и к беседе, и к учителю, ведущему беседу.

Если учителю удалось этого достигнуть, беседа может повести к разрушению «смыслового барьера», к установлению контакта, в результате чего создастся возможность начать систематическую работу с данным учеником.

Может случиться, что ученик проявит к беседе отрицательное отношение: будет оправдываться, защищаться, обижаться. Если учителю не удастся снять это отношение, «смысловой барьер» этим методом уничтожить нельзя.

Необходимо учитывать, что беседа является только одним из методов уничтожения «смыслового барьера».

Часто беседа служит только началом работы учителя по уничтожению у школьника «смыслового барьера», после чего, собственно говоря, и начинается основная работа.

Приведем примеры различных случаев преодоления уже имеющегося у школьников «смыслового барьера».

Ученик I класса Петя К. в середине года начал плохо учиться, стал приходить в класс с небрежно приготовленными уроками, а иногда и вовсе их не выполнял. Учительница наказывала мальчика, оставляла после занятий. Он плакал, но не хотел готовить уроки в классе после занятий. Плохие отметки за небрежно выполненные задания также не приводили к нужному результату. Замечания учительницы Петя выслушивал молча, угрюмо опустив глаза. Через несколько месяцев положение ухудшилось. Учительница решила выяснить, что же произошло. Оказалось, что, получив во второй четверти, несмотря на старание, несколько раз подряд «двойку» за неправильно выполненную работу, мальчик решил, что учительница к нему несправедлива. Он считал, что учительница к нему придирается, так как не любит его. Однажды Петя сказал: «А теперь стараться нечего, все равно мне „пять“ не поставят».

Однажды Петя сказал: «А теперь стараться нечего, все равно мне „пять“ не поставят».

Учительница провела с Петей специальную работу. Каждый раз она подробно мотивировала поставленную отметку объясняя, в чем недостатки работы мальчика, и указывая, что ему надо исправить. Скоро ей удалось снова установить контакт и нормальные взаимоотношения. Этим снят был и «смысловой барьер».

Ученик VIII класса Саша Б. не хотел заниматься химией, физикой и математикой. В ответ на многочисленные указания и уговоры классного руководителя он либо отмалчивался, либо отвечал, что он все это знает, уже слышал, что ему надоели эти разговоры, что его эти предметы не интересуют, он хочет быть историком и ему ни физика, ни математика не нужны. Разъяснениям учителя, что каждый человек должен овладеть основами наук и что для историка они необходимы, что нельзя выбирать только те предметы, которые нравятся, он не придавал значения; эти объяснения на него не влияли, он отмахивался от них как от надоевших и наскучивших вещей.

Тогда классный руководитель пригласил в класс для беседы преподавателя истории этой же школы. По специальному условию этот преподаватель после беседы о профессии историка попросил остаться тех учеников, которые выбрали историю своей профессией. В числе других учеников остался и Саша. Поговорив со школьниками об их будущей профессии, преподаватель осведомился о том, как они к ней готовятся, как учатся по истории и по другим предметам. Выразив свое отношение к ученикам, пренебрегающим физикой, химией и математикой, он повторил те же доводы, которые приводил в последнем разговоре с Сашей классный руководитель (об этом классный руководитель специально условился с преподавателем истории). Однако те же мысли, высказанные другим лицом, в другой ситуации, произвели на Сашу совершенно иное впечатление. На следующий день он обратился к ученику, хорошо знающему математику, и попросил помочь ликвидировать имеющиеся у него пробелы. «Смысловой барьер» был снят.

Итак, уничтожение «смыслового барьера» удается достигнуть индивидуальными приемами, различными для каждого школьника в зависимости от того, к чему именно (при каких условиях и по отношению к каким приемам) у него возник или имеется «смысловой барьер». Основным принципом здесь является изменение тех приемов, которые ученик воспринимает неправильно или не желает воспринимать, и в установлении первичного контакта между учителем и учеником. Вначале этот контакт может заключаться в появлении доверия к учителю и осознании того, что предложение учителя принесет ему пользу и вообще необходимо не для учителя, а для самого ученика. В случаях, когда «смысловой барьер» имеется по отношению к учителю вообще, а не к отдельным его приемам, уничтожение «смыслового барьера» удается осуществить через другого человека (другого учителя, директора).

Основным принципом здесь является изменение тех приемов, которые ученик воспринимает неправильно или не желает воспринимать, и в установлении первичного контакта между учителем и учеником. Вначале этот контакт может заключаться в появлении доверия к учителю и осознании того, что предложение учителя принесет ему пользу и вообще необходимо не для учителя, а для самого ученика. В случаях, когда «смысловой барьер» имеется по отношению к учителю вообще, а не к отдельным его приемам, уничтожение «смыслового барьера» удается осуществить через другого человека (другого учителя, директора).

ГЛАВА 1 Ломание барьера «Светской беседы» (пустого разговора). Почему мы сближаемся и общаемся с женщинами

ГЛАВА 1

Ломание барьера «Светской беседы» (пустого разговора). Почему мы сближаемся и общаемся с женщинами

«Нынешние мужчины — жалкая тень того, кем они могли бы быть. Множество мужчин заботятся о своем внешнем виде, чтобы шагать по жизни. Многие надевают маски, чтобы

Множество мужчин заботятся о своем внешнем виде, чтобы шагать по жизни. Многие надевают маски, чтобы

1.5. Приемы остроумия как основа смыслового содержания и словесной формы юмора

1.5. Приемы остроумия как основа смыслового содержания и словесной формы юмора Категории «содержание» и «форма» привлекали внимание многих исследователей: форма содержательна, содержание имеет форму. В современной науке под содержанием понимается совокупность

Возникновение денег

Возникновение денег Происхождение денег было вызвано в основном неэкономическими причинами… Самой примитивной формой товарообмена является бартер. Именно поэтому экономическая теория традиционно выводит происхождение денег из неудобств бартерного обмена, которые

6. Способы преодоления застенчивости

6. Способы преодоления застенчивости

Если вы заметили признаки стеснительности у вашего ребенка, постарайтесь предупредить грядущие сложности. Существуют простые и эффективные методы профилактики застенчивости у детей. Не стоит беспокоиться о том, что еще не

Способы преодоления застенчивости

Если вы заметили признаки стеснительности у вашего ребенка, постарайтесь предупредить грядущие сложности. Существуют простые и эффективные методы профилактики застенчивости у детей. Не стоит беспокоиться о том, что еще не

По ту сторону барьера

По ту сторону барьера При преодолении барьера, отделяющего обычные условия жизни от экстремальных, этап стартового психического напряжения сменяется этапом острых психических реакций входа. Продолжительность этого этапа колеблется от нескольких минут до трех-пяти

Факты и суждения: по разные стороны барьера

Факты и суждения: по разные стороны барьера Это факт или возможность?Это факт или выражение уверенности?Какие еще есть факты на этот счет?Теперь мы можем вернуться к утверждению, которое я выразил в начале книги относительно скульптуры роденовского «Мыслителя»,

Два барьера общения

Два барьера общения

Есть и еще два обстоятельства, препятствующие семейному общению. Первое – это то, что потребность женщин в общении в среднем в полтора раза превышает аналогичную потребность мужчин. Если женщине еще хочется вечером пообщаться, то мужчине, как правило,

Первое – это то, что потребность женщин в общении в среднем в полтора раза превышает аналогичную потребность мужчин. Если женщине еще хочется вечером пообщаться, то мужчине, как правило,

7.10. Способы преодоления ревности

7.10. Способы преодоления ревности Ревность невозможно искоренить и очень трудно обуздать. Но попытаться сдерживать себя и не совершать необдуманных поступков можно.Борьба с ревностью может проходить через ряд этапов[36].Первый этап. Поищите причину в самом себе: ревность

2. По эту сторону психологического барьера

2. По эту сторону психологического барьера Как распознать сопротивлениеМы с вами побывали по ту сторону психологического барьера, препятствующего правильному, полноценному восприятию жизни, прежде всего информации, противоречащей представлению о себе. Немного

4.

ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТНО-СМЫСЛОВОГО УРОВНЯ

ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТНО-СМЫСЛОВОГО УРОВНЯ4. ИЗМЕНЕНИЯ ЛИЧНОСТНО-СМЫСЛОВОГО УРОВНЯ Если на стадии бытового злоупотребления иллюзорно-компенсаторная деятельность оставляет место для деятельности реальной и некоторое время как бы мирно (на взгляд самого пьющего — вспомним монолог распутинского героя)

СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА

СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ КОНФЛИКТА Существуют различные способы снятия стресса, технология работы по его преодолению сейчас является хорошо отлаженной и может предложить разнообразные варианты, учитывая индивидуальные особенности человека.В

РЕПЛИКА ИЗ-ЗА БАРЬЕРА (1)

РЕПЛИКА ИЗ-ЗА БАРЬЕРА (1) Не пора ли пообщаться и с главным виновником событий? Не объективности ради, а ракурса для?.. Ишь ты, уже материализовался! Устроился по-хозяйски в кресле, смакует кофе (мелкий помол, медленный огонь, чуть корицы и не доводить до кипенья), активно

РЕПЛИКА ИЗ-ЗА БАРЬЕРА (2)

РЕПЛИКА ИЗ-ЗА БАРЬЕРА (2)

Я знал единственного серафима, который от вручения аттестата до пенсионной книжки хотел и имел исключительно свою жену. Она действительно была восхитительным созданием — шпильки вытащит, головой тряхнет, на грифе бант, капроновые струны «в

Она действительно была восхитительным созданием — шпильки вытащит, головой тряхнет, на грифе бант, капроновые струны «в

Приложение Трудности, которые могут возникнуть при освоении принципов Дейла Карнеги, и способы их преодоления

Приложение Трудности, которые могут возникнуть при освоении принципов Дейла Карнеги, и способы их преодоления Самое сладкое слово для каждого человека. Обращайтесь к собеседнику по имени! Трудности, которые могут возникнуть ? Трудно запомнить имя человека (плохая

4.4 Стресс безработицы и способы его преодоления

4.4 Стресс безработицы и способы его преодоления Работа – весьма важная часть человеческой жизни. Она создает материальное благополучие, дает возможность самореализации. Поэтому человек, потерявший работу, всегда испытывает сильный психологический стресс. Для описания

Что такое смысловой коммуникативный барьер и когда он возникает в общении

Общение – одна из основных человеческих потребностей человека. Людям необходимо общаться, чтобы выжить, и тем более – чтобы быть успешными в обществе. Кстати, уровень этой успешности можно измерить способностью к взаимодействию с другими людьми.

Людям необходимо общаться, чтобы выжить, и тем более – чтобы быть успешными в обществе. Кстати, уровень этой успешности можно измерить способностью к взаимодействию с другими людьми.

Если упростить, то общение – это передача информации от одного человека к другому. Казалось бы, что может пойти не так? Но часто, очень часто сообщение долетает не в том виде, в котором оно посылалось. Как в «испорченном телефоне». Это можно назвать недопониманием, или смысловыми барьерами.

В этой статье:

Психологические барьерыПримеры психологических барьеровКак преодолеть барьеры?

Новости СМИ2

Психологические барьеры

Фото автора Thiago Schlemper: Pexels

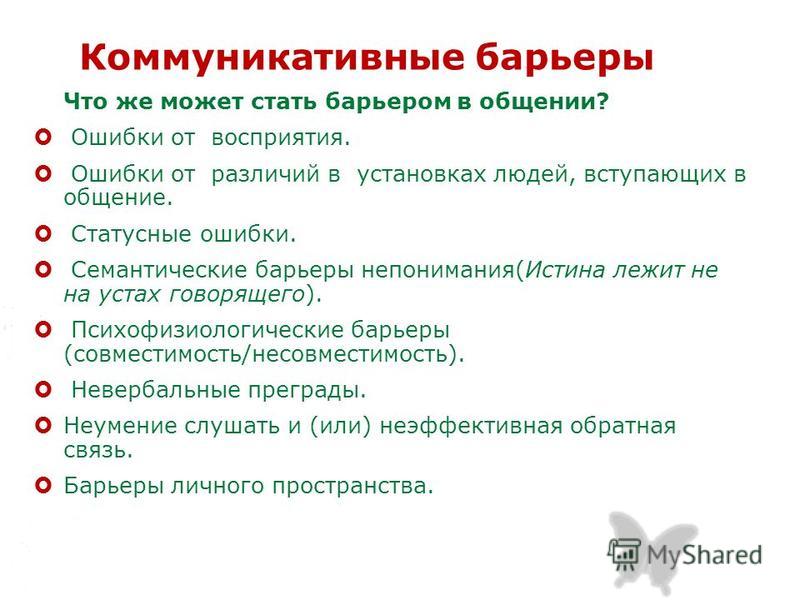

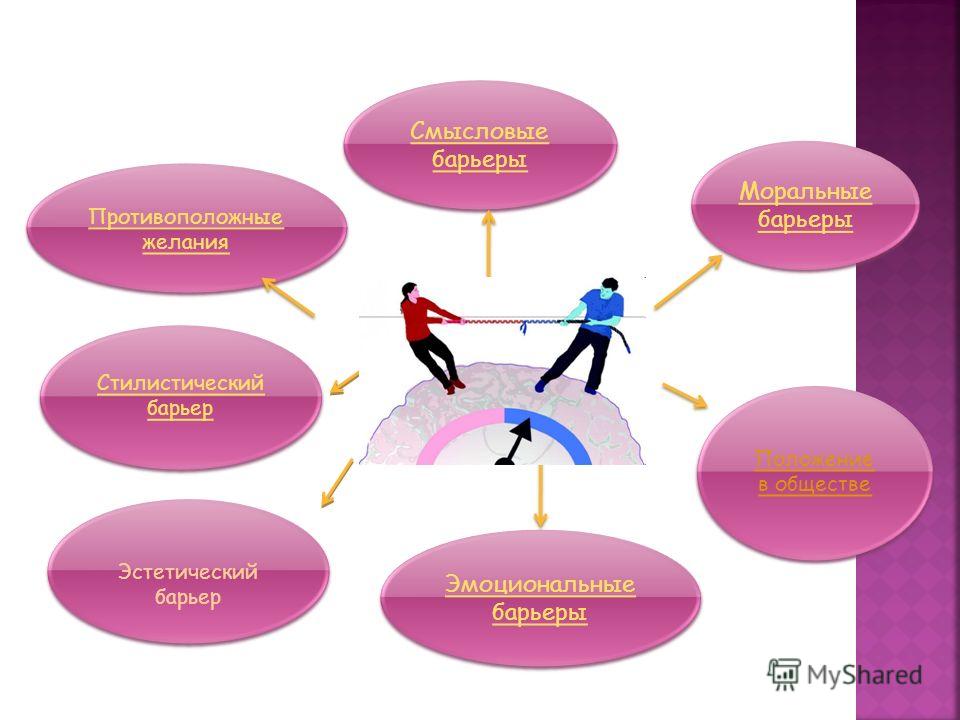

Барьеры бывают различными – от самого банального – плохой связи, до языкового – когда люди не говорят на одном языке. Но самое интересное в этой теме – это психологические барьеры. Человеческий ум – сложная махина, и очень непросто понять, что происходит у другого человека, в его сознании.

Психологические препятствия в коммуникации возникают сплошь и рядом, это неизбежно! Как часто ты наблюдала конфликты, возникшие, казалось бы, на пустом месте, когда один человек просто не так понял другого? Но самое обидное, что люди не осознают того, что эти барьеры (недопонимание) существуют только в их сознании, и даже не видят их.

Барьеры возникают из-за разницы в возрасте, статусов, разных ценностных ориентиров, проблем с эго… И такие барьеры трудно устранить, так как для этого нужно немного отстраненно посмотреть на ситуацию. Как сторонний наблюдатель (а это уже не каждому дано). Да и анализировать эту ситуацию человек будет лишь тогда, когда сможет понять, что проблема просто в нарушенной передаче смыслов. Это как взглянуть правде в глаза. Сложно.

Примеры психологических барьеров

- Эго.

У нас есть определенное представление о себе (верное или нет, не важно). И мы просто не готовы слышать некоторые вещи, которые с этим представлением не согласуются. Барьеры на фоне затронутого Эго часто рушат человеческий отношения.

Барьеры на фоне затронутого Эго часто рушат человеческий отношения.

Как преодолеть психологические барьеры?

- Предубеждения и предрассудки.

Например, обобщение мнения о людях определенной группы. Это заблуждения. Наш мозг любит все обобщать для экономии энергии при познании мира. Но часто это «выходит боком». Например, предубеждение, что женщина не может быть хорошим руководителем. Или сакральное «все мужчины – козлы».

- Чувства и эмоции.

Лимбический мозг (отвечающий за эмоции) – это антагонист неокортексу (логическое мышление). Таким образом – человек или думает логически, или испытывает сильные эмоции. Сразу и то, и то невозможно. То есть, сложно верно рассмотреть и воспринять информацию, находясь под влиянием сильных чувств.

- «Эффект ореола».

Отношение к тому, кто говорит накладывает отпечаток на то, что он говорит. Если человек, которого ты терпеть не можешь будет высказывать какие-то полезные идеи, ты можешь их отмести, просто объективно не восприняв.

- Негативный образ мира.

Если человек смотрит на мир негативно, то он автоматом отметает новые классные возможности. И знакомства. Он просто не сможет воспринять их, потому что в его картине мира «все плохо».

- Фильтрация сообщений.

Это когда намеренно скрывают часть правды, от начальника, например, чтобы не получить выговор или чтобы избежать неприятного разговора.

- Ригидность ума.

Это особенно становится заметным с возрастом. Разум становится все более закрытым, сложно воспринимать новое. Ты когда-нибудь пробовала научить старушку пользоваться фэйсбуком? Вот это оно.

- Различия в статусах.

Сотрудники с разным иерархическим положением очень по-разному думают, у них разные ценности, разное времяпрепровождение. Поэтому чаще дружеские отношения создаются с равными, и рушатся, если это равенство нарушается.

Фото автора cottonbro: Pexels- Негативный образ себя.

Если человек воспринимает себя как недостойного, в негативном ключе, то ему все время может казаться, что его хотят обмануть, что ничего хорошего не может с ним произойти и т. д. Конечно, это разрушает общение и отношения. Мало того, что информация просто не воспринимается, так еще и терпеть такого негативщика сложно!

д. Конечно, это разрушает общение и отношения. Мало того, что информация просто не воспринимается, так еще и терпеть такого негативщика сложно!

- Плохая память или внимание.

Просто снижается качество передачи информации.

- Заинтересованность в собеседнике.

Ты наверняка слышала, с красивыми людьми хочется общаться больше. Или вот, например – из уст начальника ты ловишь каждое слово, а комментарии зануды-коллеги пропускаешь между ушей.

- Привычка витать о облаках.

Это очень часто встречается у школьников или студентов – лектор что-то рассказывает, а ученик думает о своем, мысль за что-то зацепилась и улетела в своем направлении. Бывает.

- Разная коннотация.

Это когда одно и то же слово может иметь разные значения, разные подтексты. Например, слово «дешевый». Оно может звучать в позитивном ключе, а может быть синонимом слову «некачественный». Так вот, непонимание может возникать тогда, когда собеседники «читают» слово по-разному.

Как преодолеть барьеры?

Это дело непростое. Первым шагом нужно признать свою ошибку или ограничение. А люди склонны во всем винить вторую сторону – «это он меня не так понял». Люди часто не принимают свои несовершенства. Ключ к решению – скромное и уважительно отношение к другому человеку.

Одно из самых крутых упражнений по тренировке коммуникативных навыков – это «собирать» чужие картины мира. Коллекционировать. Чем больше мы учимся понимать других людей, тем выше наша способность извлекать пользу от каждого взаимодействие. Это то, что нужно для успеха в человеческом обществе.

- Держи под контролем свои эмоции. Иногда ситуация совсем не такая, какой кажется! Внимательно следи за словами, интонациями и невербальным поведением другого собеседника.

- Посмотри на ваше взаимодействия как бы со стороны, встань на место другого человека – что он на самом деле сейчас хочет донести?

Хорошие инструменты в этом деле – уточняющие вопросы, вроде «я правильно вас поняла, что …» И помни – что в основе каждого поведения лежит положительное намерение. Каждый хочет для себя что-то хорошее. Попытайся понять, что именно? Натренировать это умение – это как получить ключ ко всем дверям!

Каждый хочет для себя что-то хорошее. Попытайся понять, что именно? Натренировать это умение – это как получить ключ ко всем дверям!

Semantic Barriers — The Decision Lab

Основная идея

Теория и практика

TDL — это консультационная компания по прикладным исследованиям. В своей работе мы используем знания из различных областей — от психологии и экономики до машинного обучения и поведенческих данных — для поиска целенаправленных решений сложных проблем.

Наши консультационные услуги

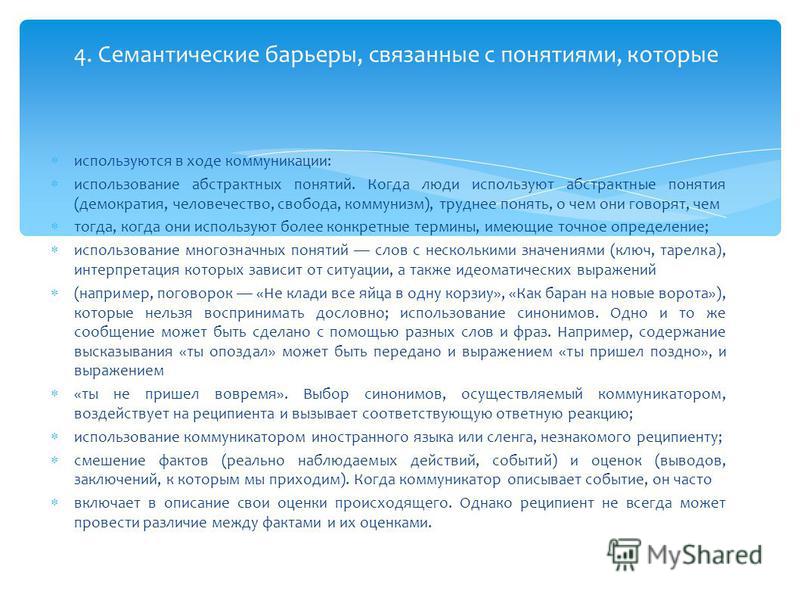

Учитывая огромное количество языков, на которых говорят во всем мире, неудивительно, что смысл сообщения может быть легко искажен. Каждый язык имеет свой собственный набор знаков, значений и символов. Если бы вы попросили своего североамериканского друга вызвать вам такси, он тут же заказал бы машину, чтобы забрать вас. С другой стороны, попросите друга из Южной Америки вызвать вам такси, и у вас может появиться новое прозвище.

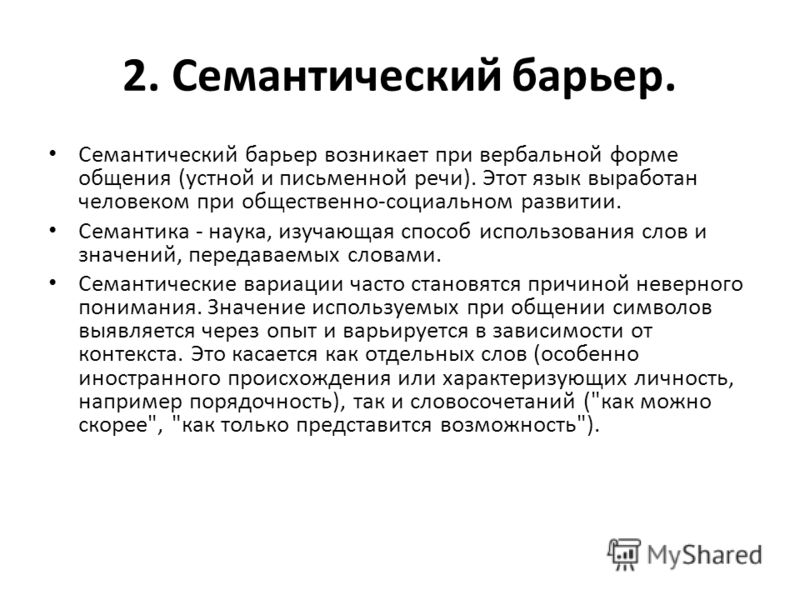

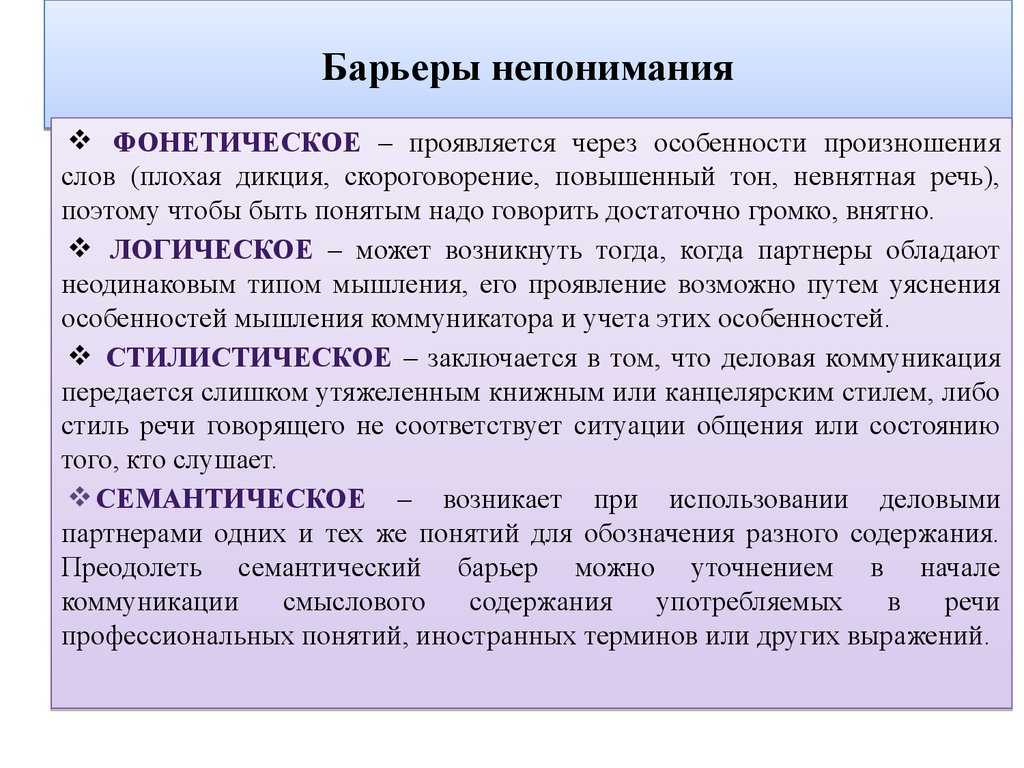

Чтобы понять, что такое семантических барьеров , важно сначала понять, что означает семантика. Семантика — это изучение значений, знаков и символов, используемых для общения. На самом деле это слово происходит от греческого слова «сема», что означает «знаки». Таким образом, семантические барьеры — это препятствия в общении, которые искажают смысл отправляемого сообщения.

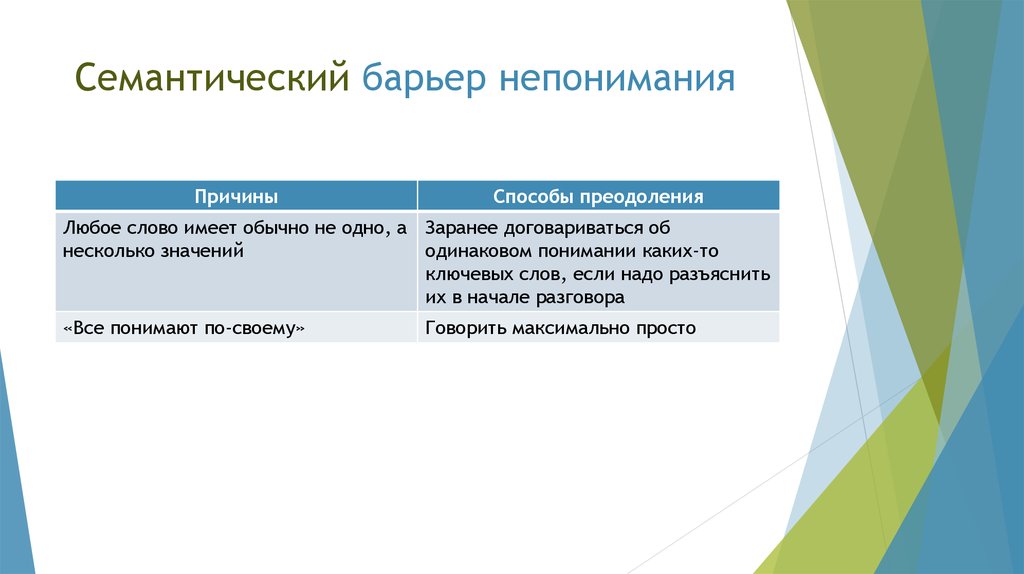

Недопонимание может возникать из-за различных ситуаций, образующих смысловой барьер между отправителем и получателем. Эти ситуации, среди прочего, могут быть связаны с языком, образованием или культурными различиями. В общении существуют два типа семантических барьеров: денотативные барьеры и коннотативные барьеры.

Денотативный барьер — это различие в определении или значении слова, используемого отправителем и получателем. В конечном счете, отправитель и получатель не согласны со значением слова, и поэтому они сталкиваются с недопониманием. Возьмем, к примеру, слово «прыгун». В британском английском джемпер относится к предмету одежды с длинными рукавами, который надевается через голову. В американском английском джемпер называется свитером. Эти денотативные различия, несомненно, могли вызвать некоторую путаницу в поездке за границу в Лондон.

В британском английском джемпер относится к предмету одежды с длинными рукавами, который надевается через голову. В американском английском джемпер называется свитером. Эти денотативные различия, несомненно, могли вызвать некоторую путаницу в поездке за границу в Лондон.

Коннотативный барьер относится к различию значений в зависимости от различных абстрактных ситуаций и контекстов. Отправитель и получатель знают значение слова, но используют то значение, которое соответствует контексту разговора. Слово «ток» является хорошим примером барьера такого типа. Отправитель и получатель знают, что слово «ток» может означать «современность» или «поток воды». Однако контекст разговора, в котором используется это слово, сигнализирует получателю, что имеет в виду отправитель.

Теория и практика

TDL — это консультационная компания по прикладным исследованиям. В своей работе мы используем знания из различных областей — от психологии и экономики до машинного обучения и поведенческих данных — для поиска целенаправленных решений сложных проблем.

Наши консультационные услуги

Ключевые термины

Отправитель: инициатор сообщения, лицо, отправляющее сообщение.⁴

Получатель: лицо, которому отправляется сообщение.⁴

Сообщение: отправитель кодирует свою идею в сообщение, которое принимает форму в устной, невербальной или письменной форме.⁴

Семантический барьер: препятствия в общении

Денотативный барьер: различие в определении или значении слова, используемого отправителем и получателем.¹

Коннотативный барьер: различие значения в зависимости от различных абстрактных ситуаций и контекстов.¹

История

Чтобы понять семантические барьеры, важно понимать теорию коммуникации. Коммуникация – это процесс обмена информацией и общего понимания между двумя людьми⁵. Для общения необходимо общее понимание. Если нет понимания между отправителем и получателем, нет связи.

Если нет понимания между отправителем и получателем, нет связи.

В любом обмене сообщениями есть несколько общих элементов.⁴ Во-первых, всегда есть отправитель и получатель. Отправитель — это лицо, которое отправляет сообщение, а получатель — это лицо, которому сообщение было отправлено. Сообщение в теории коммуникации — это идея, закодированная и отправленная отправителем в вербальной, невербальной или письменной речи. Сообщения доставляются через среду, затем получатель сообщения декодирует сообщение в информацию. Иногда может быть шум, который искажает это сообщение. Примером шума может быть языковой барьер, эмоции или отношение.

Все элементы коммуникационного процесса влияют на качество коммуникационного обмена. Проблема в любом из этих элементов может привести к неэффективному общению⁵. На пути к эффективному общению существует множество препятствий.

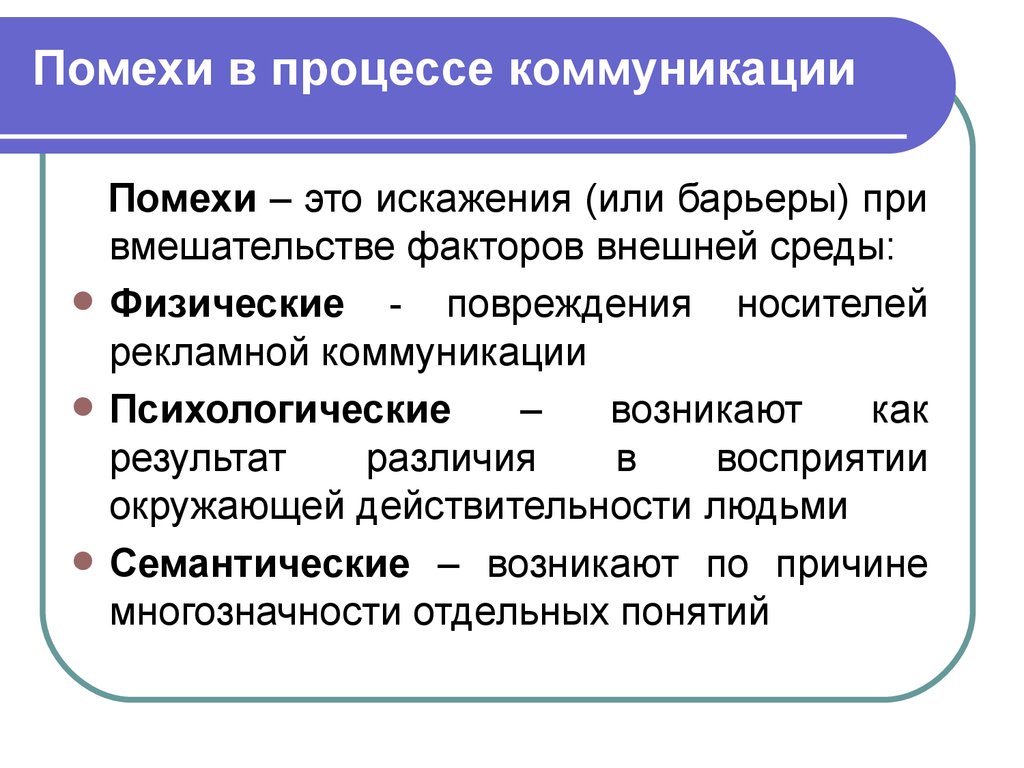

- Существуют технологические барьеры, которые включают в себя все, что препятствует процессу коммуникации, например средний барьер.

Представьте, что у вас возникла проблема с коллегой. Вместо того, чтобы поговорить с коллегой лицом к лицу, вы решаете отправить ему электронное письмо с резкой формулировкой в самый разгар момента. Это может привести к среднему барьеру, когда канал, по которому было отправлено сообщение, приводит к недопониманию.

Представьте, что у вас возникла проблема с коллегой. Вместо того, чтобы поговорить с коллегой лицом к лицу, вы решаете отправить ему электронное письмо с резкой формулировкой в самый разгар момента. Это может привести к среднему барьеру, когда канал, по которому было отправлено сообщение, приводит к недопониманию. - Также могут быть физические барьеры, которые представляют собой материальные барьеры для общения, такие как расстояние между двумя людьми.

- Наконец, существуют семантические барьеры, которые относятся к словам, которые мы выбираем, к тому, как мы их используем, и к значению, придаваемому этим словам. Их также можно рассматривать как «шум», изменяющий смысл сообщения, отправляемого отправителем получателю. ⁵

Последствия

Семантические барьеры могут возникать во многих различных областях, включая межличностное общение, социальное взаимодействие и проблемы на рабочем месте. Эффективная коммуникация между сотрудниками необходима для того, чтобы предприятия работали наилучшим образом, поэтому важно отметить, как могут выглядеть эти барьеры.

Идиомы представляют собой распространенный семантический барьер.⁷ Это фразы, переносное значение которых отличается от буквального. Прийти к коллеге и попросить его помочь вам может звучать совершенно иначе для отправителя, чем для получателя.

Возможно, одним из самых больших семантических барьеров являются языковые барьеры, поскольку либо получатель, либо отправитель не являются носителями используемого языка. Слова могут потеряться при переводе, что приведет к явному недопониманию сообщения.

Шутки также могут быть смысловыми барьерами. Иногда по многим причинам шутка может показаться не такой, как должна. Из-за этого шутка может показаться несмешной или просто неуместной. Важно помнить о культуре и языке вашей аудитории при использовании юмора в любой межличностной обстановке. Жаргон, сленг и техническая терминология могут усугубить семантические барьеры. То, что человек может считать сленгом в своей культуре или языке, вполне может означать совсем другое с точки зрения другого человека. ²

²

Противоречия

Самое замечательное в семантических барьерах то, что в большинстве случаев их можно избежать.⁶ Да, вы правильно поняли. Общение может быть намного более эффективным и увлекательным, если мы уделим немного времени тому, чтобы понять, как быть ясным и прямолинейным. Ниже приведены несколько советов, как добиться этого как в личной жизни, так и на работе:

- Говорите откровенно. Постарайтесь не язвить и не говорить кодом. Будьте прямолинейны в своих ожиданиях, чтобы исключить любую возможность неверного истолкования.

- Будьте активным слушателем. Контекст играет ключевую роль в понимании сообщения. Практикуя активное слушание, можно понять, как другой человек чувствует и выражает себя.

- Помните о культурных различиях. С учетом того, насколько разнообразен наш мир, важно помнить о культурном происхождении получателя, пытаясь отправить сообщение. Установив общее понимание, можно сделать их межкультурное общение намного проще и поучительнее.

Если сомневаетесь, спросите. Никогда не предполагайте, что пытается сказать отправитель, если вы не уверены. Всегда лучше попросить их уточнить их сообщение, чем оперировать неверным смыслом.

Практический пример

Семантические барьеры на рабочем месте

Семантические барьеры могут создавать серьезные проблемы на рабочем месте. Они могут способствовать проблемам с коллегами, низкой производительности и трудностям в создании рабочей культуры. Давайте представим следующий сценарий. Нинджани работает торговым представителем по телефону. Он дружелюбный, общительный и очень хорошо разбирается в продуктах компании. Тем не менее, его продажи не соответствуют необходимой квоте, поскольку ему очень трудно закрывать сделки и эффективно общаться с покупателями. По этой причине его вызвали, чтобы поговорить со своим менеджером о его неудовлетворительной работе.

Знакомясь с Нинджани, менеджер обнаруживает, что он научился говорить по-английски всего несколько лет назад. Легче понять, как семантические барьеры, особенно денотативные барьеры, могут возникать во взаимодействии с потенциальными покупателями и приводить к его неудовлетворительной работе.

Легче понять, как семантические барьеры, особенно денотативные барьеры, могут возникать во взаимодействии с потенциальными покупателями и приводить к его неудовлетворительной работе.

Это всего лишь краткий пример того, как семантические барьеры могут влиять на общение, особенно на рабочем месте. Для менеджеров и руководителей внутри компании важно знать об этом и создавать возможности для обучения сотрудников.

Связанный контент TDL

Метафора

Прочтите это справочное руководство, если вас интересует пример того, как культура и лингвистика могут привести к возникновению семантических барьеров. Метафоры, которые могут быть довольно абстрактными, определенно могут привести к недопониманию между двумя людьми.

Аналогия

Аналогии — еще одна лингвистическая концепция, которая может привести к недопониманию между отправителем и получателем. Прочтите это справочное руководство, чтобы узнать больше об использовании аналогий в лингвистике, науке и философии, а также о том, как этот тип эвристики работает в аргументах.

Когнитивная грамматика

Когнитивная грамматика — один из самых известных подходов к структуре и значению в лингвистике. Прочтите об этом здесь, чтобы увидеть, как семантика и предыдущий опыт могут изменить то, как мы общаемся и понимаем речь.

Источники

- Байрачарья, С. (2018, 15 февраля). Семантические барьеры общения. Получено с https://www.businesstopia.net/communication/semantic-barriers-communication

- Баро, Х. (2021, 18 мая). Барьеры общения на рабочем месте. Получено с https://franticallyspeaking.com/barriers-to-communication-in-the-workplace/

- Бекири, Г. (2 августа 2019 г.). Препятствия для эффективного общения на рабочем месте. Получено с https://virtualspeech.com/blog/barriers-to-communication

- Cheney, G. (2011). Организационная коммуникация в эпоху глобализации: проблемы, размышления, практика.

- Кейтон, Дж. (2011).

Коммуникация и организационная культура: ключ к пониманию опыта работы.

Коммуникация и организационная культура: ключ к пониманию опыта работы. - Семантические барьеры общения: значение, примеры и способы преодоления смысловых барьеров. (2021, 07 сентября). Получено с https://harappa.education/harappa-diaries/semantic-barriers-of-communication#heading_1

- Что такое семантические барьеры? определение и значение – деловой жаргон. (2016, 09 июля). Получено с https://businessjargons.com/semantic-barriers.html

Что такое семантический барьер в общении? Определение и причины

Суджан

Содержание страницы

Что такое семантический барьер?

Семантический барьер в общении относится к барьеру, который возникает из-за неправильного толкования сообщения как отправителем, так и получателем. Такие барьеры обычно возникают, когда общающиеся стороны получают разные значения одного и того же сообщения, что может быть связано с использованием чрезмерных символов или незнакомого языка.

Проще говоря, семантика означает изучение значений слов. Во время кодирования отправитель оформляет сообщение таким образом, чтобы сделать его понятным получателю, используя различные слова, символы и т. д. Однако, когда получатель не получает сообщение, возникают семантические барьеры.

Это связано с тем, что отправитель использовал слова или символы, не распознаваемые получателем при попытке расшифровать сообщение. Обычно смысловые барьеры возникают из-за языка, используемого в сообщении, поэтому его также называют языковым барьером общения.

Причины семантического барьера в общении

Ниже перечислены некоторые распространенные семантические барьеры.

Использование грубого языка

Эмоции и эго получателя будут затронуты использованием грубого языка. В результате получатели пытаются противостоять отправителю и могут вообще не отвечать. Эгоистичный получатель может отреагировать негативно, что может привести к недопониманию и конфликту.

Использование многозначных слов

Существуют разные слова, которые состоят из двух или многих значений. Например, слово «летучая мышь» распространено, но его значение меняется со спортивного снаряда на млекопитающее.

Таким образом, когда получатель получает другое значение от того же слова, что и отправитель, основная тема сообщения не доходит до получателя. Следовательно, цель общения становится затрудненной.

Вводящий в заблуждение перевод

Когда средний человек в сообщении переводит неправильно, происходит недопонимание сообщения. Например, менеджеры среднего звена должны преобразовывать директивы высшего уровня в понятный язык для использования менеджерами первой линии.

Однако, если они неправильно переведут сообщения, это приведет в замешательство менеджеров первой линии. Это ведет в неверном направлении и может помешать достижению цели коммуникации.

Использование длинных и сложных предложений

Длинные и сложные предложения также мешают получателю правильно расшифровать сообщение.

Представьте, что у вас возникла проблема с коллегой. Вместо того, чтобы поговорить с коллегой лицом к лицу, вы решаете отправить ему электронное письмо с резкой формулировкой в самый разгар момента. Это может привести к среднему барьеру, когда канал, по которому было отправлено сообщение, приводит к недопониманию.

Представьте, что у вас возникла проблема с коллегой. Вместо того, чтобы поговорить с коллегой лицом к лицу, вы решаете отправить ему электронное письмо с резкой формулировкой в самый разгар момента. Это может привести к среднему барьеру, когда канал, по которому было отправлено сообщение, приводит к недопониманию.

Коммуникация и организационная культура: ключ к пониманию опыта работы.

Коммуникация и организационная культура: ключ к пониманию опыта работы.