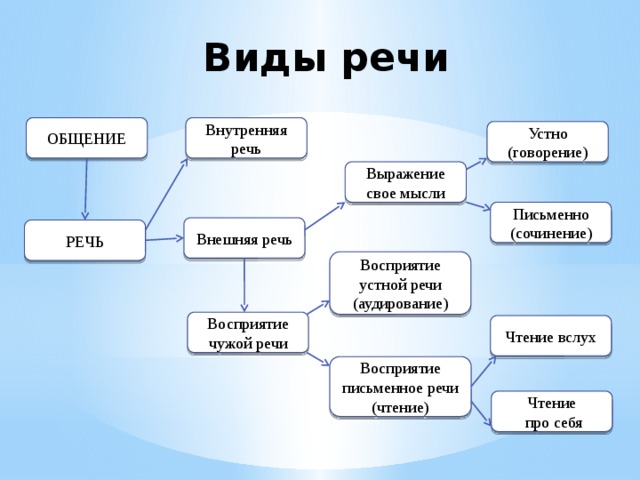

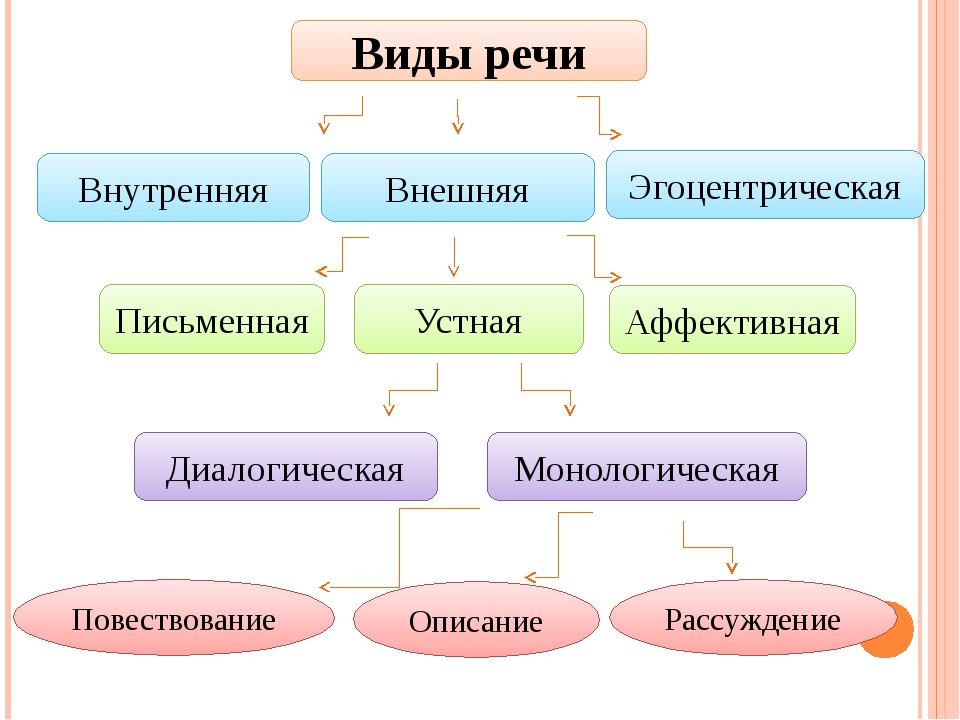

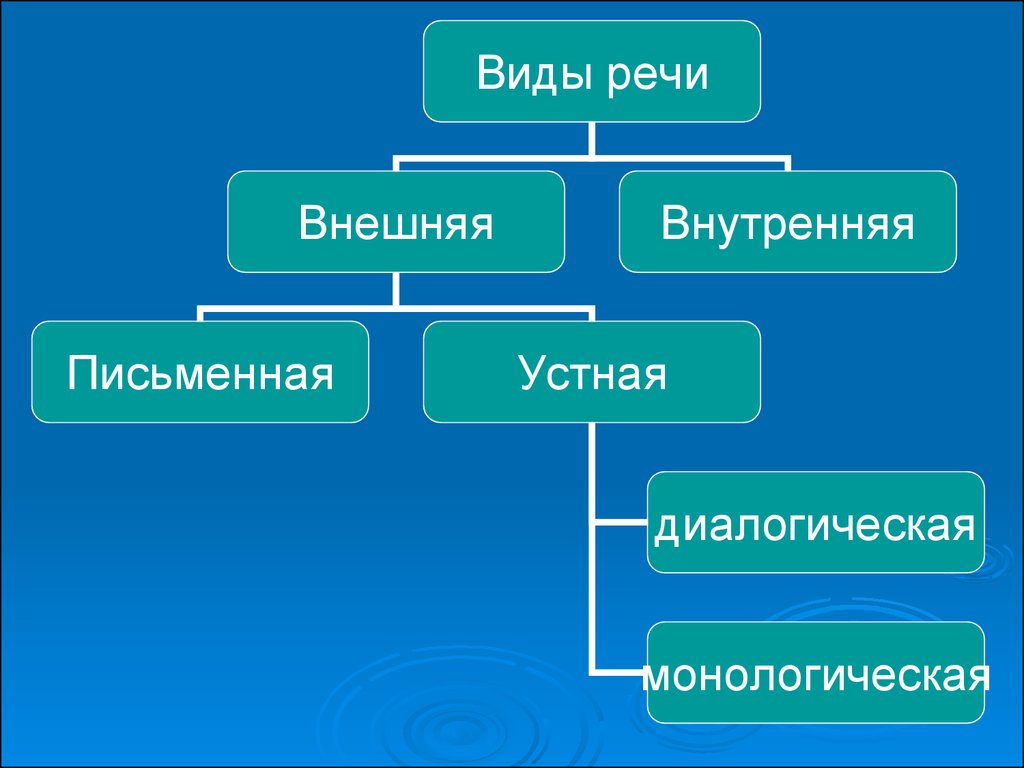

внешняя, внутренняя, устная, письменная, кинетическая речь.

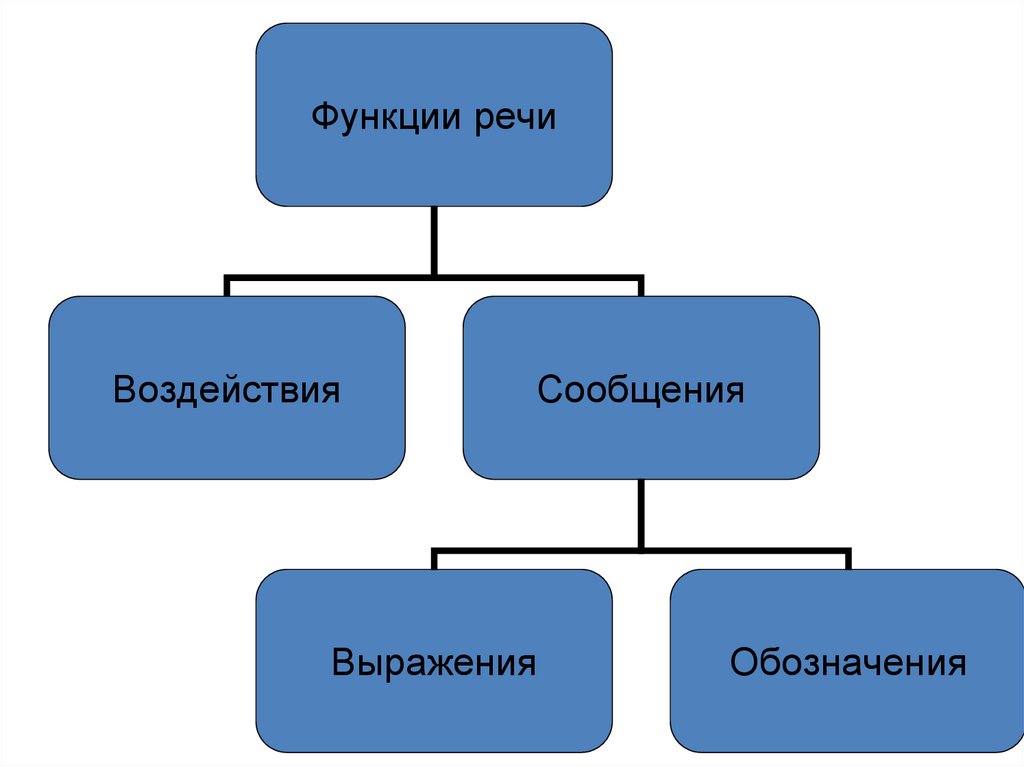

Внешняя – служит для передачи информации (экспрессивная, обозначающая, коммуникативная)

Внутренняя – интеллектуальная функция (прежде всего), коммуникативная

Письменная – с помощью системы графических знаков

Устная — с помощью звуков-знаков.

Диалогическая – участвуют два или более

— активная – человек занимает в разговоре активную позицию

— пассивная – пассивную.

Монологическая – речь одного человека.

— активная – активная позиция

— пассивная – может быть замещением внутренней, может выполнять экспрессивные функции

Кинетическая – речь с помощью жестов (самая древняя).

Внешняя речь включает устную (диалогическую и монологическую) и письменную. Диалог — это непосредственное общение двух или нескольких человек.

Диалогическая

речь — это речь поддерживаемая;

собеседник ставит в ходе ее уточняющие

вопросы, подавая реплики, может помочь

закончить мысль (или переориентировать

ее).

Разновидностью диалогического общения является беседа, при которой диалог имеет тематическую направленность.

Монологическая речь — длительное, последовательное, связное изложение системы мыслей, знаний одним лицом. Она также развивается в процессе общения, но характер общения здесь иной: монолог не прерываем, поэтому активное, экспресивно-мимическое и жестовое воздействие оказывает выступающий. В монологической речи, по сравнению с диалогической, наиболее существенно изменяется смысловая сторона. Монологическая речь — связная, контекстная. Ее содержание должно прежде всего удовлетворять требованиям последовательности и доказательности в изложении. Другое условие, неразрывно связанное с первым,— грамматически правильное построение предложений.

Монолог не терпит неправильного построения фраз. Он предъявляет ряд требований к темпу и звучанию речи.

Содержательная

сторона монолога должна сочетаться о

выразительной. Выразительность же

создается как языковыми средствами

(умение употребить слово, словосочетание,

синтаксическую конструкцию, которые

наиболее точно передают замысел

говорящего), так и неязыковыми

коммуникативными средствами (интонацией,

системой пауз, расчленением произношения

какого-то слова или нескольких слов,

выполняющим в устной речи функцию

своеобразного подчеркивания, мимикой

и жестикуляцией).

Выразительность же

создается как языковыми средствами

(умение употребить слово, словосочетание,

синтаксическую конструкцию, которые

наиболее точно передают замысел

говорящего), так и неязыковыми

коммуникативными средствами (интонацией,

системой пауз, расчленением произношения

какого-то слова или нескольких слов,

выполняющим в устной речи функцию

своеобразного подчеркивания, мимикой

и жестикуляцией).

Таким образом, устная монологическая речь актера меньше всего похожа на непосредственное «воплощение» во внешней речи исходного замысла или готовой мысли. Подготовка устной монологической речи представляет собой также сложнейший процесс перехода от начального замысла к связной речи, при котором, как говорил Л. С. Выготский, «мысль совершается в речи».

Отмеченные

особенности отличают устную монологическую

речь от диалогической речи. Однако

существует ряд особенностей, общих для

устной диалогической и устной

монологической речи. Устная монологическая

речь всегда есть речь, обращенная к

живому собеседнику. Реакции собеседника

позволяют говорящему корригировать

свое высказывание по ходу сообщения —

опускать уже известное, дополнять и

развертывать неизвестное или недостаточно

понятое. Таким образом, устная

монологическая речь в некоторых случаях

может переходить в скрытую форму

диалогической речи и корригироваться

извне, обнаруживая разные стадии

развернутости.

Реакции собеседника

позволяют говорящему корригировать

свое высказывание по ходу сообщения —

опускать уже известное, дополнять и

развертывать неизвестное или недостаточно

понятое. Таким образом, устная

монологическая речь в некоторых случаях

может переходить в скрытую форму

диалогической речи и корригироваться

извне, обнаруживая разные стадии

развернутости.

Устная монологическая, как и устная диалогическая, речь располагает кроме средств языковых кодов еще целым рядом дополнительных выразительных средств или «маркеров». К ним относятся «просодические» маркеры: интонация, выделение голосом отдельных компонентов текста, использование системы пауз и т. д. К ним относятся и внеязыковые средства такие, как мимика и выразительные жесты.

Все

эти средства могут успешно дополнять

устойчивые коды языка, выделяя существенно

новое, важное, вскрывая существенные

элементы смысла. Хорошо известно, что

различная интонация и мимика могут

придавать разный смысл, казалось бы,

одинаковым синтаксическим конструкциям.

Наличие этих средств — жеста, мимики, интонации, пауз — дает возможность перемещать смысловую организацию от синсемантических к симпрактическим компонентам, что и составляет особенность устной монологической речи.

Устная монологическая речь, как и диалогическая, в известных пределах может допускать неполноту высказывания (элизии или эллипсы), и тогда ее грамматическое строение может приближаться к грамматическому строению диалогической речи

§ 6. Виды речи

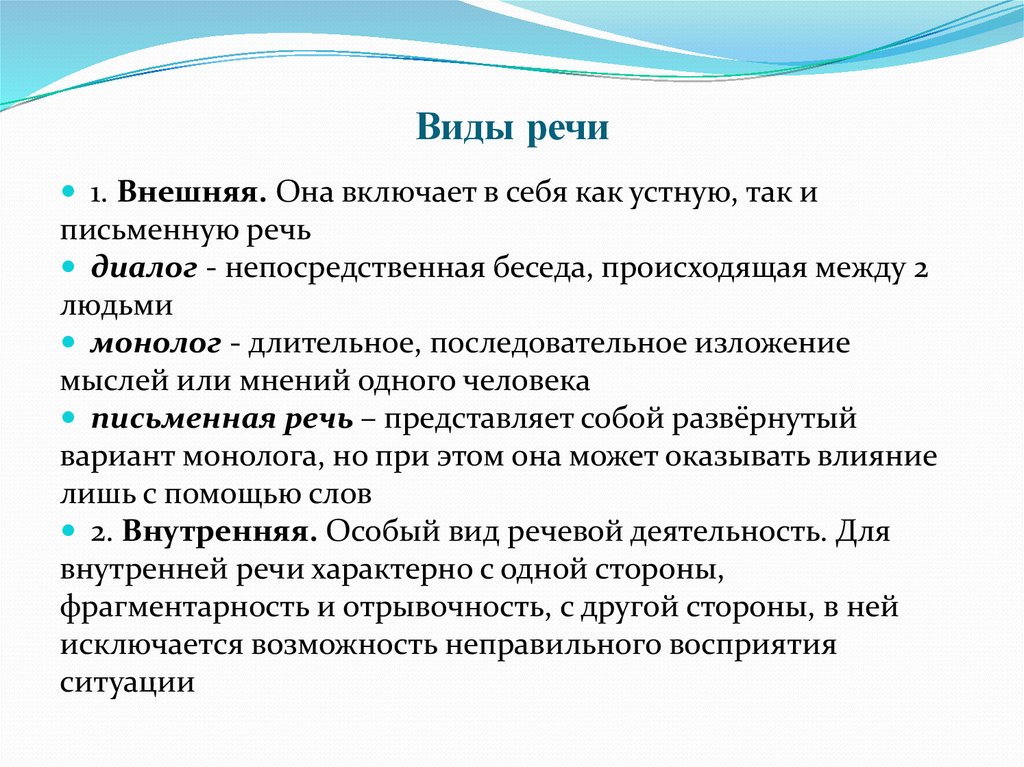

Речь людей в зависимости от различных условий тает своеобразные особенности. Соответственно этому разные виды речи. Прежде всего различают внешнюю и вп, реннюю речь. Внешняя речь бывает устная и письменная, свою очередь устная речь бывает монологической и ческой.

Внешняя речь служит общению (хотя в отдельных человек может размышлять вслух, не общаясь ни с кем), этому ее основной признак — доступность — восприятию (с зрению) других лйодей. В аавйеишсти от того, удотрёбл ли с этой целью звуки или письменные знаки, различают У (обычную звуковую разговорпую речь) и письменную рв^вь. ктй, между пишущим и читающим создает определенные трудности в построении письменной речи. ‘Пишущий лишен возможности использовать выразительные средства (интонацию, мимику, жв сты) для лучшего изложения своих мыслей (знаки ирепияания не заменяют в полной мере этих выразительных средств), кавк это бывает в устной речи. Так что плсьменвая’ речь обычае менее выразительна, чем устная. Цроие, тга, авсьмеанай- речь должна быть особенно развернутой, связной, понятной и полной, т. е. обработанной. И недаром крупнейшие писатели уделяли этому специальное внимание.

ктй, между пишущим и читающим создает определенные трудности в построении письменной речи. ‘Пишущий лишен возможности использовать выразительные средства (интонацию, мимику, жв сты) для лучшего изложения своих мыслей (знаки ирепияания не заменяют в полной мере этих выразительных средств), кавк это бывает в устной речи. Так что плсьменвая’ речь обычае менее выразительна, чем устная. Цроие, тга, авсьмеанай- речь должна быть особенно развернутой, связной, понятной и полной, т. е. обработанной. И недаром крупнейшие писатели уделяли этому специальное внимание.

Но письменная речь обладает другим преимуществом: она в отличие от устной речи допускает длительную и тщательную работу над словесным выражением мыслей, тогда как в устной речи недопустимы задержки, времени на шлифовку и отделку фраз нет. Если ознакомиться, например, с черновыми рукописями Л. Н. Толстого или А. С. Пушкина, то поражает их необыкновенно тщательная и требовательная работа по словесному выражению мыслей. Письменная речь как в истории общества, так и в жизни отдельного человека возникает позже устной речи и формируется на ее основе. Значение письменной речи чрезвычайно велико. Именно в ней закреплен весь исторический опыт человеческого общества. Благодаря письменности достижения культуры, науки и искусства передаются от поколения к поколению.

Значение письменной речи чрезвычайно велико. Именно в ней закреплен весь исторический опыт человеческого общества. Благодаря письменности достижения культуры, науки и искусства передаются от поколения к поколению.

Разумеется, существует много промежуточных форм речи, имеющих признаки одновременно и устной и письменной речи (например, выступление по радио, по учебной программе телевидения и т. д.).

В зависимости от различных условий общения устная речь приобретает вид либо диалогической, либо монологической речи.

Диалогическая речь — это разговор, беседа двух или нескольких лиц, которые говорят попеременно. В повседневном и обычном разговоре диалогическая речь не планируется. Это реч поддержанная. Направленность такой беседы и ее результаты в значительной степени определяются высказываниями ее участников, их репликами, замечаниями, одобрением или возражением. Но иногда беседу организуют специально, чтобы выяснить определенный вопрос, тогда она носит целенаправленный характер ^например, ответ ученика на вопросы учителя).

Диалогическая речь, как правило, предъявляет меньше требований к построению связного и развернутого высказывания, чем речь монологическая или письменная; здесь не нужна специальная подготовка. Объясняется это тем, что собеседники находятся в одинаковой ситуации, воспринимают одни и те же факты и явления и поэтому сравнительно легко, иногда с полуслова, понимают друг друга. Им не требуется излагать свои мысли в развернутой речевой форме. Важное требование к собеседникам при диалогической речи — уметь выслушивать высказывания партнера до конца, понимать его возражения и отвечать именно на них, а не на собственные мысли.

Монологическая речь предполагает, что говорит одно лицо, другие только слушают, не участвуя в разговоре. Монологическая речь в практике общения людей занимает большое место и проявляется в самых разнообразных устных и письменных выступлениях. К монологическим формам речи относятся лек

Ерш, доклады, выступления на собраниях. Общая и характерная особенность всех форм монологической речи — ярко выраженная направленность ее к слушателю. Цель этой направленности — достигнуть необходимого воздействия на слушателей, передать им,знания, убедить в чем-либо. В связи с этим монологическая речь носит развернутый характер, требует связного изложения мыслей, а следовательно, предварительной подготовки и планирования.

Цель этой направленности — достигнуть необходимого воздействия на слушателей, передать им,знания, убедить в чем-либо. В связи с этим монологическая речь носит развернутый характер, требует связного изложения мыслей, а следовательно, предварительной подготовки и планирования.

Как правило, монологическая речь протекает с известным напряжением. Она требует от говорящего умения логически, последовательно излагать свои мысли, выражать их в ясной и отчетливой форме, а также умения устанавливать контакт с аудиторией. Для этого говорящий должен следить не только за содержанием своей речи и за ее внешним построением, но и за реакцией слушателей.Внутренняя речь — это внутренний беззвучный речевой процесс. Она недоступна восприятию других людей и, следовательно, не может быть средством общения. Внутренняя речь — словесная оболочка мышления. Внутренняя речь своеобразна. Она очень сокращена, свернута, почти никогда не существует в форме полных, развернутых предложений. Часто целые фразы сокращаются до одного слова (подлежащего или сказуемого). Объясняется это тем, что предмет собственной мысли человеку вполне ясен и поэтому не требует от него развернутых словесных формулировок. К помощи развернутой внутренней речи прибегают, как правило, в тех случаях, когда испытывают затруднения в процессе мышления. Трудности, которые переживает иногда человек, пытаясь объяснить другому понятную ему самому мысль, часто объясняются трудностью перехода от сокращенной внутренней речи, понятной для себя, к развернутой внешней реЧи, понятной для других.

Объясняется это тем, что предмет собственной мысли человеку вполне ясен и поэтому не требует от него развернутых словесных формулировок. К помощи развернутой внутренней речи прибегают, как правило, в тех случаях, когда испытывают затруднения в процессе мышления. Трудности, которые переживает иногда человек, пытаясь объяснить другому понятную ему самому мысль, часто объясняются трудностью перехода от сокращенной внутренней речи, понятной для себя, к развернутой внешней реЧи, понятной для других.

Эксперименты показывают, что при решении сложных мыслительных задач процесс внутреннего проговаривания увеличивается во времени. Отсюда следует вывод: когда учащиеся обдумывают новый и сложный учебный материал, учитель не должен их торопить.

Крутецкий В. А. Психология: Учебник для учащихся пед. училищ.— М.: Просвещение, 1980.—352 с, ил.

Главная страница =>библиотека=>оглавление

Теория внутренней речи Выготского — Исследование своего сознания

3 минуты

Выготский предположил, что внутренняя речь монологична. Он также считал, что в некотором смысле выразительное измерение внутренней речи является проявлением самых глубоких состояний вашего сознания.

Он также считал, что в некотором смысле выразительное измерение внутренней речи является проявлением самых глубоких состояний вашего сознания.

Проверено и одобрено психологом Паулой Вилласанте .

Автор: Жаклин Пассфилд

Последнее обновление: 21 декабря 2022 г.

Философы всегда интересовались внутренним языком. На самом деле, один из самых известных авторов в западной психологии изучал эту тему. Это был Лев Выготский. По сути, его мышление полностью изменило представление о человеческой психике. Для этого он сосредоточился на языке. Кроме того, он подчеркивал развитие эмоций, а также системное понимание психики. Концепция внутренней речи Выготского была одной из самых известных его теорий.

Выготский был высокоинтеллектуальным писателем. Помимо представления своих предложений, он хотел обсудить их последствия. На самом деле у Выготского было много споров с Жаном Пиаже. Наиболее известна их дискуссия на тему эгоцентрической речи.

От внешней речи к внутренней

Выготский утверждает, что внутренняя речь основана на существовании трех различных способов говорения . Первая — внешняя речь или социальная речь. Далее идет эгоцентрическая речь. Наконец, внутренняя речь.

Фейгенбаум так относится к теории Выготского:

«Выготский рассматривал частную речь как связующее звено между ранней социально-коммуникативной речью и зрелой внутренней речью. Социальная речь — это вокализованная речь, адресованная и интеллектуально адаптированная к другим, а внутренняя речь — это субвокализованная речь, направленная и адаптированная к самому себе, тогда как частная речь — это вокализованная речь, адресованная и адаптированная к самому себе. Таким образом, частная речь — это не социальная коммуникация и не безмолвная мысль, а вокализованная мысль».

Кажется, для Выготского, внутренняя речь — это опыт молчаливого разговора с самим собой. Это язык без звука, субвокализованная речь. Или, как он утверждал в своей последней работе, озвученная мысль.

Это язык без звука, субвокализованная речь. Или, как он утверждал в своей последней работе, озвученная мысль.

Внутренняя речь Выготского

Внутренняя речь Выготского определяется как , имеющая особую формулировку по своей психологической природе. Он утверждает, что это уникальная форма вербальной деятельности со своими особенностями. Однако она поддерживает сложные отношения с другими формами вербальной деятельности.

Выготский утверждает, что есть разница между разговором с самим собой и разговором с другими. Вы используете внутреннюю речь, чтобы разговаривать с самим собой. Однако вы используете внешнюю речь, чтобы разговаривать с другими. Кроме того, радикальные и фундаментальные различия между этими двумя типами речи означают, что они также различны по структуре.

Однако дело не только в вокализации. Действительно, для Выготского наличие или отсутствие вокализации не имеет отношения к особой психологической природе внутренней речи.

Внутренняя речь предшествует внешней речи. Более того, внутренняя речь есть полная противоположность внешней речи. Выготский утверждает, что внешняя речь превращает мысли в слова. С другой стороны, внутренняя речь идет извне внутрь. В сущности, внутренняя речь есть своего рода испарение языка в мысль.

Выразительное измерение

Выразительное измерение языка проявляется в вашей внутренней речи. Однако при использовании внутренней речи вы одновременно являетесь отправителем и получателем сообщения. Таким образом, внутренняя речь принимает форму монолога.

Выготский предполагает, что внутренняя речь более нагружена смыслом. Другими словами, он удаляет все аспекты сознания, связанные с выражаемой идеей. Кроме того, внутренняя речь не имеет характеристик диалога. На самом деле, это более целостная концепция. Как мы упоминали выше, во внутренней речи вы одновременно являетесь отправителем и получателем сообщения. Это означает, что вы склонны исключать подлежащее в предложении. Остаются только предикаты. Это потому, что вы уже знаете, о чем идет речь. Следовательно, он становится ненужным.

Это означает, что вы склонны исключать подлежащее в предложении. Остаются только предикаты. Это потому, что вы уже знаете, о чем идет речь. Следовательно, он становится ненужным.

Выготский считает, что внутренняя речь монологична. Кроме того, ваше выразительное измерение внутренней речи является проявлением ваших глубочайших состояний сознания. Выготский утверждает, что внутренняя речь возникает благодаря интерфункциональной связи между мыслью и языком. Большинство ваших мыслей обретают форму благодаря этим конкретным отношениям. Собственно, это отношение и есть ключевой элемент внутренней речи, по Выготскому.

Это может вас заинтересовать…Фейгенбаум, П. (1992). Развитие синтаксических и дискурсивных структур частной речи. Частная речь: от социального взаимодействия к саморегуляции , 181-198.

Выготский, Л.С., Козулин, А., и Абадиа, П.Т. (1995). Pensamiento y lenguaje (стр. 97–115). Барселона: Пайдос.

Фосса, П.