«Дети не хотят смерти, они хотят другой жизни»

На фото: Мария Шапошникова. Психолог, практический стаж – 15 лет

Глава Роскомнадзора Александр Жаров объявил, что в России не существует открытых сайтов и сообществ, посвященных информации о самоубийствах. Об этом сегодня рассказала «Медуза» со ссылкой на материал канала НТВ. «Нами заблокировано более 10 тысяч сообществ и сайтов, которые эту информацию распространяют. С 2012 года такая работа проводилась. На сегодняшний день можно сказать, что открытых сообществ и сайтов не существует. Основная проблема — это закрытые сообщества», — заметил Александр Жаров. Он добавил, что ведомство занимается мониторингом сообществ, посвященных суициду, в основном в социальной сети «ВКонтакте».

«Новая газета» еще в мае опубликовала объемное журналистское расследование по поводу гибели более 100 подростков по всей России. В статье самоубийства связывают с существованием и деятельностью так называемых «групп смерти» в соцсетях.

Трагические инциденты произошли и в Перми. С сентября по декабрь в городе погибли пять подростков, выпав с верхних этажей городских высоток. Последний случай произошел ночью 4 декабря. Из окна многоэтажного дома на улице Лебедева упала 13-летняя девочка. Ребенок скончался. 30 ноября в Индустриальном районе Перми 14-летнюю школьницу нашли под балконами 16-этажного дома. В середине октября при схожих обстоятельствах погибла 12-летняя пермячка. В сентябре еще два аналогичных случая, в центре города, на ул. Екатерининской, и на Кислотных Дачах, девушка и юноша. Их больше нет. По всем случаям следственным комитетом ведутся проверки. По одной из версий правоохранителей, дети могли самовольно расстаться с жизнью. Business Class пообщалcя с психологом Марией Шапошниковой, специализирующейся на детской и подростковой психологии, и узнал, из-за чего гибнут дети, как родителям распознать беду и почему в России не принято ходить к психологам, в том числе с проблемами подростков.

Может быть взрослые виноваты? Мало общаются со своим сыном/дочерью, ругают…

Причины подростковых суицидов могут быть разнообразны. Не всегда за этим стоит жестокое обращение и отсутствие внимания со стороны взрослых. Иногда родители, считающие себя очень внимательными, доводят до самоубийства подростка тотальным контролем и завышенными ожиданиями. Причиной может быть так же и психическое расстройство ребенка, и употребление психоактивных веществ, и неумение прогнозировать события, и романтическая «игра в смерть». Сами подростки считают серьезной причиной для смерти «несчастную» любовь, тяжелый конфликт с близкими, травлю со стороны сверстников. Но, безусловно, качество отношений с родителями играет важную роль в переживании ребенком любых трудных ситуаций.

Не всегда за этим стоит жестокое обращение и отсутствие внимания со стороны взрослых. Иногда родители, считающие себя очень внимательными, доводят до самоубийства подростка тотальным контролем и завышенными ожиданиями. Причиной может быть так же и психическое расстройство ребенка, и употребление психоактивных веществ, и неумение прогнозировать события, и романтическая «игра в смерть». Сами подростки считают серьезной причиной для смерти «несчастную» любовь, тяжелый конфликт с близкими, травлю со стороны сверстников. Но, безусловно, качество отношений с родителями играет важную роль в переживании ребенком любых трудных ситуаций.

А есть «маркеры» суицидальной готовности?

Как правило, подростки говорят о своей готовности расстаться с жизнью, но родители не готовы это слышать. Фразы: «Лучше умереть!», «Хоть из окна выбрасывайся!», «Зачем такая жизнь?» — часто воспринимают, как эмоции, минутное настроение. Но эта эмоция может быть как началом планирования, так и толчком к необдуманному поступку. Если это продуманный поступок, и ребенок готовится, то, как правило, его поведение сильно меняется. Спокойный ребенок становится резким, агрессивным, беспокойный — тихим, потухшим. Прежние отличники испытывают вдруг безразличие к учебе или прежним увлечениям. Усиливаются изоляция и одиночество. Дети раздают свои игрушки, вещи, прибираются в комнате, наводят порядок в вещах. Часто оставляют отрытыми личные дневники, где есть мысли о самоубийстве, «случайно» не закрывают страницы в соцсетях с подобными темами. Дети стремятся быть замеченными в своей беде.

Если это продуманный поступок, и ребенок готовится, то, как правило, его поведение сильно меняется. Спокойный ребенок становится резким, агрессивным, беспокойный — тихим, потухшим. Прежние отличники испытывают вдруг безразличие к учебе или прежним увлечениям. Усиливаются изоляция и одиночество. Дети раздают свои игрушки, вещи, прибираются в комнате, наводят порядок в вещах. Часто оставляют отрытыми личные дневники, где есть мысли о самоубийстве, «случайно» не закрывают страницы в соцсетях с подобными темами. Дети стремятся быть замеченными в своей беде.

Поэтому и влияние «групп смерти» заметить не сложно, но родители не хотят этого видеть, не допускают в голову подобных мыслей. Если у родителей нет времени на общение с ребенком, этим займется кто-то другой. И возможно этот кто-то любитель манипулировать жизнями детей, в том числе через сомнительные сообщества соцсетей.

Весь вред от соцсетей и интернета?

Несомненно, социальные сети и интернет в настоящее время имеют огромное формирующее влияние на ребенка. Это и сфера общения, и средство обучения, и возможность самореализации, и широкое информационное поле. Но ребенок, как и любой взрослый человек, берет из интернета то, что ему нужно. Если он думает о смерти, он ищет в сети единомышленников. Интернет — не причина суицидов, но возможность этих единомышленников быстрее найти. Ребенка нужно беречь не от интернета, а от желания умереть.

Это и сфера общения, и средство обучения, и возможность самореализации, и широкое информационное поле. Но ребенок, как и любой взрослый человек, берет из интернета то, что ему нужно. Если он думает о смерти, он ищет в сети единомышленников. Интернет — не причина суицидов, но возможность этих единомышленников быстрее найти. Ребенка нужно беречь не от интернета, а от желания умереть.

Когда надо бить тревогу?

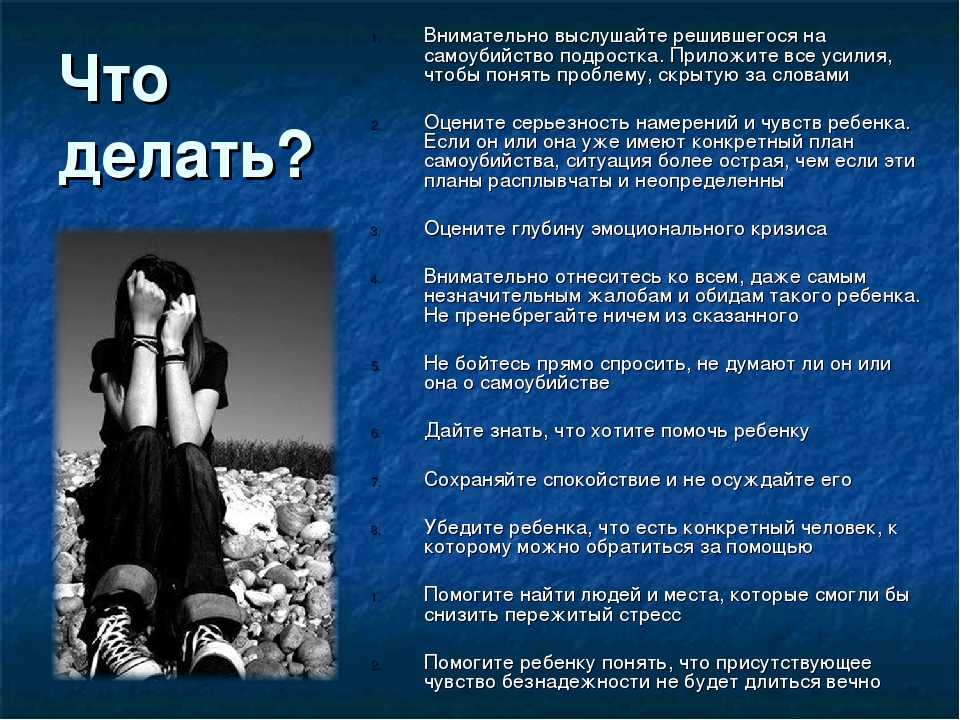

Если вам кажется, что замечаете суицидальные наклонности у ребенка, то, однозначно, не нужно стесняться просить помощи. В городе широко развиты психологические службы «телефонов доверия» для детей и для взрослых, много консультативных и психотерапевтических центров. Они пока, правда, не имеют должной популярности. В связи с последними трагическими событиями обращения родителей по проблемам подростков участились.

Хорошо, когда подобные обращения станут частью культуры, и не нужно будет ждать трагедий, чтобы задуматься о своем сыне/дочери. Ну и, конечно, надо разговаривать с ребенком. Без осуждения, без оценки, без паники, пытаться выслушать и понять.

Без осуждения, без оценки, без паники, пытаться выслушать и понять.

Что может спровоцировать суицид у подростка?

Случаи подросткового суицида были всегда. И периодически они становятся темой горячего публичного обсуждения.

С одной стороны средства массовой информации поднимают острую проблему, ставят перед обществом вопросы и ищут решения. С другой стороны, когда из погибших детей делают героев, их личности обретают известность, популярность, всегда находятся подражатели. Неважно, положительными или отрицательными героями нареклись участники трагедии. Они герои, о них говорят, их обсуждают. Как ни странно, для подростков это шанс стать знаменитостью, оказаться в центре внимания, оставить свой след в сердцах людей. Поэтому широкое обсуждение одного суицида ведет за собой серию последователей.

Какой возраст самый опасный?

Дети уязвимы для темы смерти в любом возрасте, когда появляется осознание возможности самому прервать свою жизнь. Есть случаи суицида и в младшем школьном возрасте. Дети внушаемы и эмоционально неустойчивы. Подростковый возраст — это возраст высоких претензий и малых возможностей. Хочется всего и сразу, а опыта и терпения нет. Это возраст одиночества и непонимания со стороны близких. Это возраст, когда смерть воспринимается как временное явление. Лишь немногие подростки дают себе отчет, что смерть — окончательное прекращение жизни. «Вот тогда заплачут мама с папой, и пойдут мне покупать пирожное…» Дети не хотят смерти, они хотят другой жизни.

Дети внушаемы и эмоционально неустойчивы. Подростковый возраст — это возраст высоких претензий и малых возможностей. Хочется всего и сразу, а опыта и терпения нет. Это возраст одиночества и непонимания со стороны близких. Это возраст, когда смерть воспринимается как временное явление. Лишь немногие подростки дают себе отчет, что смерть — окончательное прекращение жизни. «Вот тогда заплачут мама с папой, и пойдут мне покупать пирожное…» Дети не хотят смерти, они хотят другой жизни.

Если ребенок очень эмоциональный, он в большей опасности?

Наиболее подвержены суициду люди с депрессивными чертами характера. А среди подростков так же с импульсивными чертами, склонностью к необдуманным поступкам, повышенной внушаемостью, эмоциональной неустойчивостью. Но дело в том, что большинство детей от 12 до 16 лет в силу физиологии обладают подобными чертами. Среди подростков чаще встречаются суициды импульсивные, необдуманные. Дети совершают опасные действия под эмоциональным накалом. Если он высок, и ребенок грозит, что навредит себе, то лучше прекратить конфликт. Даже демонстративные угрозы чреваты суицидом, ребенок может не рассчитать свои действия или понадеяться на помощь, а несчастье случится.

Если он высок, и ребенок грозит, что навредит себе, то лучше прекратить конфликт. Даже демонстративные угрозы чреваты суицидом, ребенок может не рассчитать свои действия или понадеяться на помощь, а несчастье случится.

Лучше, наверное, никогда не говорить с ребенком о смерти и слова такого не упоминать?

Дети начинают спрашивать о смерти еще в дошкольном возрасте. К подростковому возрасту они уже не спрашивают, а сами ищут ответы на вопросы, потому что для взрослых это, как правило, сложная тема. Сами дети говорят о смерти гораздо охотнее и свободнее. Было бы странным, если папа вечером придет и скажет: «А теперь давай поговорим о смерти!». Может у ребенка вовсе нет такой потребности. Отношение к смерти, и к самоубийству в том числе, закладывается постепенно, в процессе общения и воспитания с ранних лет.

Задал ребенок вопрос — не отмахивайтесь, уделите время. Посмотрели фильм, прочитали книгу со смертью героев — обсудите или выскажете свое отношение. Услышали о самоубийстве подростков, выскажите между делом свое отношение к трагедии, спросите ребенка, что он про это думает. Случилась подобная беда рядом, уделите сыну/дочери время и обсудите ситуацию серьезно. Главное дать понять ребенку, что любая проблема решаема, что вы всегда рядом. Конечно, ребенок должен иметь возможность поговорить о смерти со своими близкими. Для этого он должен вообще иметь возможность разговаривать с близкими на любые темы.

Случилась подобная беда рядом, уделите сыну/дочери время и обсудите ситуацию серьезно. Главное дать понять ребенку, что любая проблема решаема, что вы всегда рядом. Конечно, ребенок должен иметь возможность поговорить о смерти со своими близкими. Для этого он должен вообще иметь возможность разговаривать с близкими на любые темы.

Бывает, что с подростком сложно поговорить «по-душам», могут ли в этом случае родители тайно проверять его телефон, соцсети, записи?

Сам факт скрытого контроля говорит о наличии проблем у родителей в отношениях с ребенком. Об этичности контроля личного пространства подростка можно рассуждать, отталкиваясь от тяжести ситуации. Это как в медицине…Когда ребенок здоров, контролировать его температуру и сдавать анализы каждый день не нужно. Когда он болен — нужно. Но кроме этого, его необходимо «лечить». Чем тяжелее состояние, тем радикальнее меры и серьезнее диагностика.

Когда отношения в семье здоровые, контролировать ребенка не нужно, следить за ним безнравственно. Когда отношения «больные», эти отношения нужно «лечить». Если ситуация тяжелая, необходимы радикальные меры. Тогда нужно знать, от чего спасать ребенка и уже не до этики.

Когда отношения «больные», эти отношения нужно «лечить». Если ситуация тяжелая, необходимы радикальные меры. Тогда нужно знать, от чего спасать ребенка и уже не до этики.

Фото в тексте: pixabay.com

Смерть ребёнка: как помочь семье пережить горе

Смерть близкого человека пережить всегда тяжело. Но когда умирает ребёнок – это страшная утрата для его родителей. Именно на работе с такими утратами сосредоточились психологи Санкт-Петербургской общественной организации социальной помощи «Семейный информационный центр». Потеря ребёнка может стать глубокой травмой на всю жизнь для обоих родителей – у тех, кто топит себя в этой травме, в отчаянии, рушатся или искажаются отношения как внутри семьи, так и связи с внешним социумом. Психолог центра Надежда Степанова рассказывает, как специалисты «Семейного информационного центра» помогают родителям и другим членам семьи пережить смерть ребёнка и найти новые надежды.

«Семейный информационный центр» помогает женщинам, перенесшим перинатальную утрату и членам их семей, семьям, потерявшим ребенка, а также при рождении недоношенного ребёнка или ребёнка с инвалидностью.

— Кто тяжелее переживает утрату – семья, потерявшая младенца, или семья, потерявшая ребёнка старше?

— Если говорить о том, что более взрослого ребёнка потерять тяжелее, чем новорожденного, то и соглашусь, и нет. У каждой семьи, у каждой ситуации свои особенности. Но да, социальных и психологических связей у родителей образуется всё больше и больше по мере роста ребенка, это и кружки, садик, друзья, родственники… все эти люди и сообщества соприкасались с ребёнком, семьей. У этих родителей, таким образом, возникло больше воспоминаний, надежд. И даже после появления в семье другого рёбенка воспоминания о потерянном у родителей остаются, но это естественно. Другой вопрос, если подспудно родители не перегоревали эту потерю, а так может быть по разным причинам. Например, один из родителей был косвенно виноват в том, что ребёнок погиб в аварии.

— Получается, что в переживаниях людей преобладает эгоизм: «Переживаю потому, что не сбылись ожидания», «Мое горе» и так далее. Но ведь тогда остаётся очень мало места самим ушедшим детям…

Но ведь тогда остаётся очень мало места самим ушедшим детям…

— Но так чаще всего и происходит при потере любого близкого человека, не обязательно ребёнка. Чаще мы переживаем не о нём, а о том, что мы остались без него и нам теперь нужно перестраивать свой мир. Мы плачем о себе, своих нереализованных мечтах, планах, ожиданиях….

— А многие ли родители, потерявшие детей, страдают от чувства вины? И как вы работаете с людьми, если эта вина реальна?

— Страдают все. А как работать – очень сложный вопрос. Когда молодая женщина на восьмом месяце беременности спрыгивает с парашютом и теряет ребёнка, с ней, конечно, работать очень тяжело – она понимает, что виновата, что потерю спровоцировали её действия. Но тут нужно признать факт – да, поступок был необдуманный. Возможно, женщина была не очень готова к материнству, в её картине мира вообще не предполагалось, что дети могут погибать. Или семья готовилась к рождению ребёнка, сделали всё, что нужно и можно, а чувство вины всё равно присутствует.

6 документальных фильмов о тех, кто пережил смерть близких

— Похороны ушедшего ребёнка – в каком ключе вы обсуждаете эту проблему с клиентами? Особенно когда речь идёт о новорожденных младенцах.

— Часто мамы порой даже не хотят смотреть на своих умерших новорожденных детей, не хотят их забирать, чтобы похоронить. До определённого времени была такая практика у врачей – говорить: «Зачем тебе смотреть?» Но если женщина не хоронила своего ребёнка, у неё в дальнейшем выстраиваются всякие страшные картины. Например, приходила женщина уже по поводу внуков (она достаточно молодая бабушка), но выяснилось, что у неё в первом браке умер ребёнок, но она не стала на него смотреть, не стала его забирать, и потом она начала представлять себе его внешность, потом стала искать в интернете информацию о том, что происходит с телами таких младенцев – кто-то рассказывает, что их используют, как биоматериал, кто-то – что их сбрасывают в общую яму и так далее.

— Если другие дети в семье уже есть, вы с ними тоже работаете?

— Да. С детьми обязательно надо работать. Ведь дети понимают, что происходит. Если родители им не говорят о случившемся, у них формируются неврозы, страхи, причём порой не связанные на прямую со смертью. А родители часто не сообщают детям о смерти сиблинга. Объясняют так: «А зачем?» Особенно, если умирает новорожденный младенец – придумывают какую-то историю или вообще накладывают запрет на эту тему. При этом ребёнок видит, что все плачут, что маме и папе не до него, его могут отправить к бабушке и дедушке. Ребёнок чувствует себя выделенным из семьи, в своеобразной зоне изоляции. И у него появляются какие-то свои фантазии, с которыми ему дальше приходится самому справляться, фантазии ребёнка порой страшней реальности. Так что я считаю, что ребёнку надо обязательно рассказать о смерти его братика или сестрёнки, но найти для этого подходящее время и продумать, какие слова сказать.

А родители часто не сообщают детям о смерти сиблинга. Объясняют так: «А зачем?» Особенно, если умирает новорожденный младенец – придумывают какую-то историю или вообще накладывают запрет на эту тему. При этом ребёнок видит, что все плачут, что маме и папе не до него, его могут отправить к бабушке и дедушке. Ребёнок чувствует себя выделенным из семьи, в своеобразной зоне изоляции. И у него появляются какие-то свои фантазии, с которыми ему дальше приходится самому справляться, фантазии ребёнка порой страшней реальности. Так что я считаю, что ребёнку надо обязательно рассказать о смерти его братика или сестрёнки, но найти для этого подходящее время и продумать, какие слова сказать.

— Но ведь и сам ребёнок может остро переживать смерть брата или сестры.

— Конечно. Опять-таки, особенно если уже есть какая-то история их общения. И главное: в любом случае ребёнок из-за таких событий в семье тоже может впасть в депрессию. Считается, что если ребёнок прыгает и скачет, значит, ему весело и хорошо. Но он может таким способом оттягивать на себя внимание родителей, чтобы они переключились и им стало весело, а ребенок таким образом, получает для себя «прежних» родителей, таких, какими они были до потери.

Но он может таким способом оттягивать на себя внимание родителей, чтобы они переключились и им стало весело, а ребенок таким образом, получает для себя «прежних» родителей, таких, какими они были до потери.

— Как вести себя другим ближним тех, кто переживает утрату ребёнка? Что говорить нельзя, а что говорить можно и нужно?

— Скорее, скажу о том, что нельзя. Нельзя говорить сразу после того, как это случилось: «У тебя ещё будут дети». Ведь родители ещё не переплакали, не перегоревали. Нельзя предлагать уйти в работу, забыться, прекратить плакать – то есть нельзя предлагать какую-либо блокировку эмоций. Тем более, нельзя говорить: «Мне надоело, что вы плачете». Нельзя винить, даже если объективно вина родителей в смерти ребёнка есть. Нельзя обесценивать потерю: «беременность была не вовремя», «что ни делается, всё к лучшему» и тому подобное… Самим родителям и так хватает чувства вины, надо их просто поддержать. Вообще трогать эти темы можно только тогда, когда родители сами захотят про это говорить.

— А если человек резко отказывается общаться?

— Если человек живёт один, то нужно всё-таки иногда звонить, просто чтоб сказать: «Я здесь, можешь мне позвонить в любое время». Можно писать СМС, писать сообщения в интернете, в скайпе. Сегодня возможностей много дать знать человеку, что он не один.

— Женщине нужно дать поплакать. А мужчине?

— Мужчины тоже плачут. И здорово, когда мужчина может себя это позволить. Мужчинам я предлагаю, если есть возможность, взять совместный отпуск – для того, чтобы побыть с самим собой, с супругой. Некоторые семьи уезжают – но не ради развлечения, а для того, чтобы выскочить из привычного и травматичного пространства.

— Приходят ли к вам люди спустя годы после утраты?

— Надо сказать, что прямо сразу, то есть в остром состоянии горя вообще приходят редко. Но бывает так, что приходят и спустя очень долгий срок. Иногда приходят ведь с другими вопросами, касающимися семейных отношений, а когда я начинаю расспрашивать о прошлом семьи, то выясняется что была утрата ребёнка. И здесь, если человек готов об этом говорить, то либо это прожитая история, и он рассказывает так же, как могу рассказать свою историю я, либо это сильные чувства, эмоции, заново переживается горе, люди говорят: «Мы об этом никому не рассказывали».

— Пожилые люди, когда-то пережившие утрату, могут как-то поддержать молодых с такой же проблемой?

— Конечно. Пожилой человек может сказать: «Посмотри на меня, мне 75 лет. Тебе тяжело сейчас, это нельзя забыть, но пережить можно». Сейчас скажу фразу, которая многих может шокировать в данном контексте: так или иначе, любые переживания обогащают человека. Страдания тоже делают нашу картину мира богаче. И вот тут пожилые люди могу показать это на своих примерах. Но вот когда умирает единственный внук или внучка, у бабушек и дедушек переживания бывают не менее сильные, чем у родителей ребёнка. Это ведь тоже связано с их несбывшимися ожиданиями, они думают о том, что других внуков могут и не дождаться.

Пожилой человек может сказать: «Посмотри на меня, мне 75 лет. Тебе тяжело сейчас, это нельзя забыть, но пережить можно». Сейчас скажу фразу, которая многих может шокировать в данном контексте: так или иначе, любые переживания обогащают человека. Страдания тоже делают нашу картину мира богаче. И вот тут пожилые люди могу показать это на своих примерах. Но вот когда умирает единственный внук или внучка, у бабушек и дедушек переживания бывают не менее сильные, чем у родителей ребёнка. Это ведь тоже связано с их несбывшимися ожиданиями, они думают о том, что других внуков могут и не дождаться.

— Может быть, вообще одна из главных проблем в том, что мы друг от друга слишком многого ждём?

— Да. А когда наши ожидания и наши фантазии не сбываются, это становится для нас катастрофой. Есть люди, которые готовы быстро перестраиваться, а есть люди, которые не готовы. Конечно, в кризисной ситуации любые несовпадения обостряются.

— Вот есть старая поговорка: «Бог дал – Бог взял». По сути, это краткое изложение фрагмента из библейской Книги Иова. Как вам кажется, раньше люди относились легче к смертям своих детей?

По сути, это краткое изложение фрагмента из библейской Книги Иова. Как вам кажется, раньше люди относились легче к смертям своих детей?

— Мне кажется, да. Было больше упования на Бога и понимания, что человек не в состоянии распоряжаться своей жизнью и смертью в полной мере. И мне тоже приходится говорить клиентам о том, что у каждого из нас свой срок.

— Отсутствие такого понимания не порождает ли гипероветственность?

— Я постоянно говорю об этом на семинарах и вебинарах – не только посвящённых утрате, но и вообще проблемам, связанным с детьми. Всё-таки родителям надо быть в определённых вопросах проще. Извините, но в 50-е и 60-е годы у ребёнка часто был единственный эмалированный горшок. А теперь рассуждают: «Вот, ребёнок не ходит в синенький горшок, давайте купим ему красненький». И маме внушают, что если её ребёнок в полтора года не ходит на горшок, то она плохая мама. И есть ещё момент: раньше женщины рожали сколько детей? Сколько Бог дал. А теперь? Большинство – одного или двух. Притом, что социальные и экономические условия раньше могли быть и гораздо хуже. Поэтому я часто говорю о том, что не надо невротизировать родителей – у них есть ещё и жизнь помимо ребёнка. Для ребёнка это катастрофа, когда жизнь его родителей сосредоточена только на нём. Этому в большей степени подвержены родители детей с особенностями развития. Помню одну семью, в которой младший ребёнок имел очень тяжёлую симптоматику – лежачий, с задержкой психического развития. Он дожил до 10 лет и в этом возрасте мог только лежать и кататься – не более того. Но его папа – врач, мама – преподаватель, оба работали и работают, они не остановили свою жизнь, но и не отдали ребёнка в интернат. Ребёнок жил с ними. Что они сделали? Они обезопасили пространство, в котором он находился, например, сделали ему спальное место практически на полу – чтобы он не упал и не ударился.

Притом, что социальные и экономические условия раньше могли быть и гораздо хуже. Поэтому я часто говорю о том, что не надо невротизировать родителей – у них есть ещё и жизнь помимо ребёнка. Для ребёнка это катастрофа, когда жизнь его родителей сосредоточена только на нём. Этому в большей степени подвержены родители детей с особенностями развития. Помню одну семью, в которой младший ребёнок имел очень тяжёлую симптоматику – лежачий, с задержкой психического развития. Он дожил до 10 лет и в этом возрасте мог только лежать и кататься – не более того. Но его папа – врач, мама – преподаватель, оба работали и работают, они не остановили свою жизнь, но и не отдали ребёнка в интернат. Ребёнок жил с ними. Что они сделали? Они обезопасили пространство, в котором он находился, например, сделали ему спальное место практически на полу – чтобы он не упал и не ударился.

— А у этой пары не возникало чувство вины из-за того, что они, возможно, должны были больше заниматься ребёнком, и тогда он достиг бы хоть немного более высокого уровня развития?

— Знаете, я думаю, что такие мысли могут возникать у любого родителя – не важно, здоровый у него ребёнок или больной, живой он или умер. Всегда есть ощущение, что ты что-то недоделал, недодал, не успел, проглядел… Но эта пара всё равно старалась дать своему ребёнку очень много – продолжала заниматься его реабилитацией даже тогда, когда специалисты говорили им, что прогресса не будет. Родители отвечали: «Но он живой, значит, будем делать».

Всегда есть ощущение, что ты что-то недоделал, недодал, не успел, проглядел… Но эта пара всё равно старалась дать своему ребёнку очень много – продолжала заниматься его реабилитацией даже тогда, когда специалисты говорили им, что прогресса не будет. Родители отвечали: «Но он живой, значит, будем делать».

— Вы работаете также и с семьями, в которых есть дети с инвалидностью. А может ли к вам обратиться семья, которая ещё только опасается, что ребёнок или родится с нарушениями развития, или не выживет?

— Наш проект предусматривает, что мы подхватываем семью, когда ещё на стадии беременности врачи выявляют, что у ребёнка может быть какая-то патология. Здесь очень важно дать женщине понять, что она не Бог, а мама, и делает максимум того, что может. Если в этот период обращается вся семья, то очень важно помочь всем определиться, что и как в данной ситуации может сделать каждый из них. Когда семья выходит из состояния дезориентации и переходит к реальным действиям, это дает людям возможность видеть и сами эти действия, и их результаты, что в конечном итоге даёт надежду. Ведь есть такая проблема: часто, если женщина рожает ребёнка с теми или иными нарушениями развития, она отгораживается от социума: «Меня никто не поймёт». У неё есть страх осуждения – и действительно, не все окружающие понимают, что происходит. И тут наша задача – восстановить её связь с социумом. Как формировать социальные связи в данном случае? Знакомить семью с другими семьями, у которых схожие проблемы. Семьи могут делиться реальным опытом, адресами медучреждений, организаций, работа которых имеет специфику работы с теми или иными нарушениями. К тому же наше общество в целом всё-таки меняется – и многие семьи с инвалидами получают моральную поддержку от самых обычных людей, своих соседей, например.

Ведь есть такая проблема: часто, если женщина рожает ребёнка с теми или иными нарушениями развития, она отгораживается от социума: «Меня никто не поймёт». У неё есть страх осуждения – и действительно, не все окружающие понимают, что происходит. И тут наша задача – восстановить её связь с социумом. Как формировать социальные связи в данном случае? Знакомить семью с другими семьями, у которых схожие проблемы. Семьи могут делиться реальным опытом, адресами медучреждений, организаций, работа которых имеет специфику работы с теми или иными нарушениями. К тому же наше общество в целом всё-таки меняется – и многие семьи с инвалидами получают моральную поддержку от самых обычных людей, своих соседей, например.

Подростки и суицид: что должны знать родители

Как родитель, вы можете подходить к предотвращению самоубийств так же, как и к другим вопросам безопасности или здоровья своих детей. Занимаясь самообразованием, вы можете узнать, что подвергает детей наибольшему риску самоубийства и что защищает их сильнее всего.

На этой странице

- Должны ли родители беспокоиться о подростковом самоубийстве?

- Факты

- Дополнительные ресурсы

- Что я могу сделать, чтобы защитить своего подростка или подростка от риска самоубийства?

- Как я могу узнать, ведет ли мой ребенок нормальное поведение подростка, т. е. капризный и т. д., или что-то не так?

- Как мне поговорить с подростком о психическом здоровье и самоубийстве?

- Должен ли я использовать один и тот же подход для разных возрастных групп, т. е. подростков (от 8 до 12 лет) или подростков (от 13 до 17 лет)?

- Что делать, если они не хотят говорить?

- Что делать, если я опасаюсь, что мой ребенок думает о самоубийстве?

- Что делать, если мой ребенок знает кого-то, кто покончил с собой? Как с ними разговаривать?

Подпишитесь на уведомления по электронной почте

Получайте обновления от Американского фонда предотвращения самоубийств

Должны ли родители беспокоиться о подростковом самоубийстве?

Самоубийство в новостях и в популярных развлечениях сейчас больше, чем когда-либо, особенно в отношении подростков. Вы можете сыграть свою роль в укреплении психического здоровья вашего ребенка, просто узнав о факторах риска и предупреждающих знаках, которые могут привести к самоубийству, делая себя доступными для своего ребенка, зная, как практиковать заботливую беседу, и осознавая, что помощь всегда доступен.

Вы можете сыграть свою роль в укреплении психического здоровья вашего ребенка, просто узнав о факторах риска и предупреждающих знаках, которые могут привести к самоубийству, делая себя доступными для своего ребенка, зная, как практиковать заботливую беседу, и осознавая, что помощь всегда доступен.

Факты

За 40-летний период с 1975 по 2015 год, последний год, охваченный исследованием, было зарегистрировано около 100 000 подростков (15–19 лет) в результате самоубийства.

Мальчики лишают себя жизни в 3-4 раза чаще, чем девочки. Уровень самоубийств среди мальчиков-подростков вырос, достигнув пика в конце 80-х и начале 90-х годов, а затем снизился в конце 90-х и начале 2000-х годов. Это может быть связано с тем, что педиатры все чаще берут на себя роль лечения депрессии. Однако, к сожалению, с 2006 года этот показатель снова начал расти9.0003

Уровень самоубийств среди девочек-подростков имел аналогичную, но менее драматичную картину. За последние 10-12 лет наблюдается рост числа девочек.

Стоит отметить колебания уровня самоубийств во всех возрастных группах с течением времени. Показатели среди молодежи остаются значительно ниже по сравнению с каждой старшей возрастной группой.

Узнайте больше о суицидеДополнительные ресурсы

Факторы риска и предупреждающие знаки

Хотя не существует одной единственной причины самоубийства, существуют факторы риска и предупредительные признаки, которые могут увеличить вероятность попытки. Узнайте, на что следует обратить внимание, чтобы обеспечить безопасность вашего ребенка или детей.

Подробнее

More Than Sad

Программа More Than Sad покажет вам, как распознать признаки депрессии и других проблем с психическим здоровьем, начать разговор о психическом здоровье с вашим ребенком и получить помощь.

Узнать больше

Найти специалиста по психическому здоровью

Кто такой специалист по психическому здоровью и чем он может помочь? Найдите поставщиков психиатрических услуг в вашем районе.

Узнать больше

Кризис ЛГБТК и ресурсы поддержки

Кризисные горячие линии ЛГБТК и ресурсы поддержки.

Подробнее

Что я могу сделать, чтобы защитить своего подростка или подростка от риска самоубийства?

Как родитель, вы можете обучать и формировать здоровые привычки для психического здоровья так же, как и для физического здоровья. Забота о собственном психическом здоровье, открытое обсуждение этого вопроса и обращение за медицинской помощью, когда это оправдано, — это один из способов смоделировать здоровую практику.

Если ваш ребенок увидит, что вы подходите к своим собственным задачам и открыто учитесь на своих ошибках, он поймет, что бороться и учиться на ошибках — это нормально. Они могут развить гибкость и сострадание к своим ошибкам — возможно, даже сочувствие к другим, видя, как вы справляетесь с трудными временами. Они также поймут, что жизнь беспорядочна и сложна для всех в разное время.

Они могут развить гибкость и сострадание к своим ошибкам — возможно, даже сочувствие к другим, видя, как вы справляетесь с трудными временами. Они также поймут, что жизнь беспорядочна и сложна для всех в разное время.

Регулярно проверяйте своего ребенка, помимо выполнения повседневных задач, таких как домашние задания. Вы можете узнать, как приглашать к более глубоким беседам, используя дополнительные инструкции, перечисленные на этой странице.

Если у вашего ребенка в анамнезе были депрессия, тревога, суицидальные мысли, членовредительство или употребление психоактивных веществ, вам следует более внимательно следить за ним и рассмотреть возможность привлечения специалиста либо в ключевые моменты, либо на более длительный срок при более хронических состояниях. .

D. — For Parents of LGBTQ Youth»>Как я могу определить, ведет ли мой ребенок обычный подросток, т. е. капризный и т. д., или что-то не так?

Когда дети достигают половой зрелости, в их теле и мозге происходят изменения, которые могут привести и приводят к изменениям в поведении. Но есть нормальный диапазон, который может проявляться в виде капризности, раздражительности и отталкивания. Это естественная часть подросткового развития. Что должно беспокоить, так это если вы заметите признаки безнадежности или бесполезности, уход от друзей и занятий, или суицидальные мысли или поведение. Это нетипичные проявления подростковой тоски.

Вы знаете своего ребенка. Вы знаете их обычные модели поведения, их обычные реакции на разочарование и проблемы, и как выглядят их хорошие и плохие дни. Доверяйте своим инстинктам, если их поведение выходит за рамки этих обычных моделей поведения. Это может быть лишь верхушкой айсберга возможных изменений в их физическом или психическом здоровье. Стоит вовлечь их в разговор, чтобы получить более полное представление о том, что они переживают, чтобы вы могли оказать поддержку и лучше понять, насколько это серьезно.

Доверяйте своим инстинктам, если их поведение выходит за рамки этих обычных моделей поведения. Это может быть лишь верхушкой айсберга возможных изменений в их физическом или психическом здоровье. Стоит вовлечь их в разговор, чтобы получить более полное представление о том, что они переживают, чтобы вы могли оказать поддержку и лучше понять, насколько это серьезно.

Если сон, энергия, аппетит, мотивация, употребление психоактивных веществ и разочарование вашего подростка или подростка не приходят в норму через несколько дней, обратитесь к педиатру или психиатру.

Как мне поговорить с подростком о психическом здоровье и самоубийстве?

Не бойтесь поговорить с ребенком о психическом здоровье и самоубийстве. Спросите своего ребенка, как у него дела, что происходит в его мире в эти дни и что его беспокоит. Можно начать просто с вопроса «Ты в порядке?»

Слушайте внимательно и без суждений. Задавайте открытые вопросы, то есть те, на которые нельзя ответить простым да или нет. Не поддавайтесь искушению предлагать быстрые решения или решения их проблем, поскольку это ведет к прекращению дальнейшего диалога. Одобряйте и поддерживайте их чувства.

Не поддавайтесь искушению предлагать быстрые решения или решения их проблем, поскольку это ведет к прекращению дальнейшего диалога. Одобряйте и поддерживайте их чувства.

Следуйте их сигналам и говорите что-то вроде: «Расскажи мне об этом подробнее. Я хотел бы узнать больше о том, каково это для вас. Когда он сказал это/сделал это с тобой, что ты почувствовал?»

Должен ли я использовать один и тот же подход для разных возрастных групп, т. е. подростков (от 8 до 12 лет) или подростков (от 13 до 17 лет)?

Подход очень похож на подростков и подростков, но с изменениями в языке в зависимости от их уровня искушенности и самосознания. Используйте язык, понятный вашему ребенку, учитывая его возраст, развитие и то, что вы знаете о том, как он думает о вещах.

Маленького ребенка можно спросить о физических симптомах, таких как боли в животе, и изменениях в чувствах, например о расстройстве или гневе в последнее время. Если вам кажется, что они чувствуют себя безнадежными, в ловушке или подавленными — тогда спросите, думают ли они когда-нибудь о том, чтобы причинить себе вред или покончить с собой.

Для детей старшего возраста или детей, которые продемонстрировали, что они осознают свои собственные мысли и чувства, спросите об их восприятии, а также о других симптомах, таких как проблемы со сном, изменения настроения и чувство безнадежности, или ощущение ловушки или перегруженности .

Что делать, если они не хотят говорить?

Если ваш ребенок не готов к разговору, оставьте приглашение открытым на потом, сказав: «Когда бы вы ни захотели поговорить, я здесь, чтобы выслушать и поддержать вас». Можно добавить: «Я не буду осуждать и никогда не перестану поддерживать вас, с какими бы трудностями вы ни столкнулись».

Вероятность того, что ваш ребенок откроется, когда вы меньше всего этого ожидаете, будет сидеть рядом, а не лицом к лицу, в машине или вместе заниматься чем-то другим.

Когда ваш подросток начинает открываться, будьте осторожны, чтобы не попасть в ловушку, не начав с решением или не сказав: «Ты должен…» или «Почему ты не…»

vimeo.com/video/559147115?badge=0&autopause=0&player_id=0&app_id=58479″ frameborder=»0″ allow=»autoplay; fullscreen; picture-in-picture» allowfullscreen=»» title=»Teens, Drinking & Suicide What Every Parent Should Know.mp4″>Что, если я m обеспокоен тем, что мой ребенок думает о самоубийстве?

Если ваш ребенок говорит о какой-либо степени дистресса, не стесняйтесь спросить его, чувствует ли он изменения в своем настроении или уровне стресса, или у него есть суицидальные мысли. Прямой вопрос вашего ребенка о самоубийстве не повысит его риск и не привьет идею. Это создаст возможность предложить поддержку и даст им понять, что вы достаточно заботитесь о них, чтобы поговорить.

Вы можете сказать: «Похоже, в последнее время у вас много дел. Бывает ли когда-нибудь так тяжело, что вы думаете о том, чтобы покончить с собой?»

Если ваш ребенок дает какие-либо признаки того, что он думал о самоубийстве (если только он не совершает акт самоповреждения), отнеситесь к этому серьезно. Продолжайте слушать и проявляйте заботу, заинтересованность и поддержку. Вы можете сказать что-то вроде: «Можете ли вы рассказать об этом подробнее? Мне очень жаль, что ты так себя чувствуешь. Я хочу больше узнать о вашей точке зрения. Я здесь для тебя, несмотря ни на что. Нет такой серьезной проблемы, с которой мы, как семья, не могли бы справиться. Я буду продолжать поддерживать вас, а также позабочусь о том, чтобы вы получили необходимую помощь, чтобы снова почувствовать себя».

Поговорите с ребенком о том, как обратиться за помощью. Если вы опасаетесь, что они могут быть в опасности, немедленно обратитесь за профессиональной помощью.

Дайте им знать, что вы будете рядом, несмотря ни на что, что ваша любовь безусловна и что вы поможете им получить поддержку, необходимую им в это непростое время.

В кризисной ситуации позвоните в Национальную линию помощи по предотвращению самоубийств по телефону 1-800-273-TALK или отправьте текстовое сообщение Crisis Text Line, отправив текстовое сообщение «TALK» на номер 741741, чтобы поговорить или отправить текстовое сообщение с обученным консультантом, который может дать рекомендации по наиболее подходящим следующие шаги и ресурсы. Звонок 911 лучше всего подходит для ситуаций, когда самоповреждение происходит или вот-вот произойдет.

Чтобы получить помощь в поиске специалиста по психическому здоровью, проконсультируйтесь с педиатром вашего ребенка, позвоните в свою страховую компанию или воспользуйтесь этим средством поиска лечения.

Что делать, если мой ребенок знает кого-то, кто покончил с собой? Как с ними разговаривать?

Для родителей важно быть рядом с ребенком, если его друг или одноклассник покончил жизнь самоубийством. Вы можете найти конкретные рекомендации в документе AFSP Children, Teens and Suicide Loss 9.Буклет 0061, написанный в сотрудничестве с Dougy Center, Национальным центром скорбящих детей и семей.

Вы можете найти конкретные рекомендации в документе AFSP Children, Teens and Suicide Loss 9.Буклет 0061, написанный в сотрудничестве с Dougy Center, Национальным центром скорбящих детей и семей.

Буклет можно посмотреть онлайн здесь.

Связь имеет значение

Найти отделениеОтвезти ребенка в отделение неотложной помощи

Уважаемые родители,

Вы не неудачник, потому что отвезли своего ребенка в отделение неотложной помощи. Вы можете испытывать ужас и стыд, но вы не неудачник.

На самом деле ты герой. Вы сделали смелый поступок, трудный поступок, единственное, что вы знали, чтобы защитить своего ребенка. Это почетно. Так что, если кто-то — родственник, друг или знакомый — скажет вам в ближайшие несколько дней, что вы слишком остро отреагировали, или что вашему ребенку просто нужно больше дисциплины, или что это все в его голове, вы имеете право мягко и твердо сказать: «Пожалуйста, не критикуйте. Это не так, как я хотел, чтобы ушел. Мне страшно, и мне очень нужна твоя поддержка». Если этот человек не может быть вам полезен в этом странном новом мире, найдите кого-то другого, кто сможет.

Это не так, как я хотел, чтобы ушел. Мне страшно, и мне очень нужна твоя поддержка». Если этот человек не может быть вам полезен в этом странном новом мире, найдите кого-то другого, кто сможет.

Раз уж ты здесь и бог свидетель, что у тебя есть время, было бы неплохо иметь несколько подсказок, чтобы ты знал, чего ожидать. Видите ли, визит в отделение неотложной помощи при психических проблемах работает немного иначе, чем при физических проблемах.

Во-первых — и это сложно — нужно знать, что они не собираются ничего исправлять. Нет психиатрического эквивалента вправлению сломанной ноги или удалению разорванного аппендикса. Нет никаких анализов крови или результатов лабораторных исследований, чтобы сказать вам, что не так (хотя они могут взять кровь, чтобы проверить физические проблемы, которые могут способствовать трудностям вашего ребенка). Вы, вероятно, уйдете отсюда без диагноза и даже без лекарств. Вы будете лучше понимать, насколько опасно положение вашего ребенка, и как лучше всего действовать в будущем.

В первую очередь врачи оценивают безопасность вашего ребенка. Ключевой вопрос, на который они попытаются ответить, заключается в том, представляет ли ваш ребенок непосредственную опасность для себя или других. Эта оценка сосредоточена на трех основных вопросах: мысли, планы и намерения.

- Если у вашего ребенка есть навязчивые мысли о смерти или о причинении вреда и он расстроен, но не собирается ничего делать, ему требуется постоянный уход, возможно, амбулаторный. Многие подростки, которые наносят себе порезы, попадают в эту категорию (порезы, хотя и являются глубоко тревожным поведением, не обязательно являются признаком суицидальных намерений). Дети, которые находятся в депрессии, но не склонны к суициду, а также те, у кого вербальная взрывчатка, также часто попадают в эту категорию. Как ни странно, это относительно хорошая новость. Вероятнее всего, вы отправитесь домой с рекомендацией по последующему наблюдению у терапевта.

- Если ваш ребенок хочет причинить вред себе или другим, но у него нет плана , это на ступеньку выше по шкале беспокойства. Факторы риска, которые врачи учитывают при выборе наилучшего плана действий, включают в себя импульсивность вашего ребенка, его недавнюю модель поведения и любые известные триггеры в домашней или школьной среде, которые могут привести к кризису.

- Если у вашего ребенка есть идеи о том, как навредить себе или другим, но нет твердых планов претворить эти планы в жизнь, это вызывает больше беспокойства. Если вас отправляют домой, обязательно спросите, какие методы таятся в голове у вашего ребенка, чтобы вы знали, как свести к минимуму риски действий.

- Если у вашего ребенка есть план самоубийства или причинения вреда другим, предпринял попытку или действует крайне импульсивно, что делает попытку вероятной , почти всегда требуется госпитализация. Это потому, что приоритетом № 1 для каждого является обеспечение безопасности и жизни вашего ребенка.

Врачи проведут оценку безопасности, поговорив с вами и вашим ребенком. В какой-то момент вас попросят выйти из комнаты, чтобы врачи могли поговорить наедине с вашим сыном или дочерью. Это нормально. Врачи делают это, потому что нередко ребенок раскрывает врачам план самоубийства, о котором родитель ничего не знал. Не чувствуйте себя виноватым, если ваш ребенок рассказывает незнакомцу то, чего вы не знали. Дети любят своих родителей и часто боятся причинить им боль, поэтому они не хотят рассказывать вам о своих глубочайших болях, потому что хотят «защитить» вас от правды.

Если вам сказали, что у вашего ребенка есть план самоубийства Оставьте себе время и место для скорби. Чтобы не огорчать ребенка своими слезами, вы можете извиниться, чтобы выпить чашку кофе, взять что-нибудь поесть или позвонить своей второй половинке. Попросите у медсестры салфетки и место, где вы можете плакать. Пока вас нет, ваш ребенок будет в безопасности. Это нормально, чтобы уйти на некоторое время. Только не забудь принести кофе или что-то еще, что, по твоим словам, ты собирался забрать! И не забывайте быть благодарными за то, что привели своего ребенка в больницу: вы поступили правильно.

Это нормально, чтобы уйти на некоторое время. Только не забудь принести кофе или что-то еще, что, по твоим словам, ты собирался забрать! И не забывайте быть благодарными за то, что привели своего ребенка в больницу: вы поступили правильно.

После того, как вы развалились на части и снова более-менее собрались вместе, вернитесь к своему ребенку и очень мягко скажите: «Врачи сказали мне, что у вас есть план самоубийства. Мне очень, очень жаль, что тебе так больно. Я люблю тебя, и даже если ты сейчас не видишь, как стоит жить, я все еще вижу в тебе много прекрасного. Я вас очень люблю. Я так рада, что мы пришли за помощью». И тогда вы можете поплакать вместе. Или нет.

Обязательно запишите имена всех врачей, которые разговаривают с вашим ребенком. Делайте заметки обо всем, что они говорят. Ваши эмоции слишком накалены, чтобы обработать все — или даже что-либо — то, что обрушивается на вас прямо сейчас, так что запишите все это.

Если вам порекомендуют обратиться за амбулаторным лечением, вам, вероятно, не дадут совета о том, как лучше управлять жизнью дома, между выпиской из больницы и первым посещением терапии вашего ребенка.

Уместно спросить, есть ли книги, которые вы должны прочитать, или веб-сайты для изучения, которые помогут вам лучше справиться с вашей ситуацией. Если у врача нет предложений, просмотрите несколько бесплатных буклетов на сайте SAMSHA.gov и посетите сайты childmind.org и NAMI.org для получения полезной информации.

Вам, вероятно, посоветуют вернуть ребенка в больницу, если он проявит опасное поведение. Попросите врача объяснить, что именно это означает, и эмпирические правила, чтобы вы знали разницу между тем, что кажется вам опасным, и тем, что заслуживает повторного визита. Врач не может быть особенно полезным с этим. Немногие медицинские работники когда-либо воспитывали психически больного ребенка, и они могут не знать, на что в действительности похожа ваша домашняя жизнь. Как минимум, если у вашего ребенка буйная ярость, попросите, чтобы вам показали, как держать его таким образом, чтобы свести к минимуму риск причинения вам вреда.

Вам могут (или не могут) приказать запереть острые предметы и лекарства, когда вы пойдете домой, или убрать вещи, на которых можно повеситься или задохнуться. Когда вы идете домой, вы все равно должны делать это тихо: уменьшение вероятности совершения самоубийства снижает вероятность катастрофы, связанной с импульсивным поведением. Вы также можете заблокировать сайты с инструкциями по самоубийству на компьютере и телефоне вашего ребенка. В интернете много хорошей информации, но и плохих идей тоже полно.

Когда вы идете домой, вы все равно должны делать это тихо: уменьшение вероятности совершения самоубийства снижает вероятность катастрофы, связанной с импульсивным поведением. Вы также можете заблокировать сайты с инструкциями по самоубийству на компьютере и телефоне вашего ребенка. В интернете много хорошей информации, но и плохих идей тоже полно.

Планы последующего ухода

Если у вашего ребенка еще нет амбулаторной бригады, постарайтесь, чтобы больница назначила повторный прием у врача перед отъездом. Список ожидания в большинстве клиник может длиться несколько месяцев, и одно огромное преимущество посещения отделения неотложной помощи заключается в том, что оно может поднять вас в списке приоритетов. Телефонный звонок из больницы в клинику ответят намного быстрее, чем любой звонок, сделанный вами лично.

Если вы находитесь в отделении неотложной помощи вечером или в выходные дни, узнайте имя социального работника в больнице, который будет организовывать последующий прием, и получите его или ее прямой номер телефона. Первым делом на следующий рабочий день позвоните социальному работнику. Перезвоните через два часа. Звоните так часто, как вам нужно, пока не назначите встречу. Если вы не получили ответа, подумайте о том, чтобы связаться с адвокатом пациентов в больнице.

Первым делом на следующий рабочий день позвоните социальному работнику. Перезвоните через два часа. Звоните так часто, как вам нужно, пока не назначите встречу. Если вы не получили ответа, подумайте о том, чтобы связаться с адвокатом пациентов в больнице.

Если в больнице говорят, что у них недостаточно персонала для организации приема, попросите поговорить с адвокатом пациентов. Вы можете не выиграть битву, а если вы этого не сделаете (или у вас просто нет сил бороться), попросите хорошего друга или близкого родственника назначить вам встречу. Убедитесь, что клиника принимает вашу страховку. Убедитесь, что вы действительно можете туда попасть; в некоторых частях страны услуг мало и далеко друг от друга.

Если вы хотите воспользоваться услугами терапевта в частной практике, вам придется найти его самостоятельно и договориться об этом самостоятельно. Прежде чем пойти по этому пути, вам нужно знать, что многие частные терапевты не принимают страховку. Они предоставят квитанции, чтобы вы могли запросить возмещение вне сети, но это помогает только , если ваш план позволяет оплачивать расходы вне сети и у вас достаточно денежных средств, чтобы дождаться возмещения. Стоимость, в зависимости от того, где вы живете и какой специалист вам нужен, может составлять от 100 до 400 долларов в неделю. Если также требуются лекарства, вам также нужно будет найти и оплатить услуги детского психиатра. Вы можете счесть разумным записаться на любой прием в клинике, который предлагает больница, даже если вы планируете стать частным, так что вы получаете некоторую помощь, пока вы приводите в порядок свой долгосрочный план.

Стоимость, в зависимости от того, где вы живете и какой специалист вам нужен, может составлять от 100 до 400 долларов в неделю. Если также требуются лекарства, вам также нужно будет найти и оплатить услуги детского психиатра. Вы можете счесть разумным записаться на любой прием в клинике, который предлагает больница, даже если вы планируете стать частным, так что вы получаете некоторую помощь, пока вы приводите в порядок свой долгосрочный план.

Если вы считаете, что ваш ребенок подвержен риску самоубийства или может причинить вред другим, громко и ясно заявите о своем мнении. Будьте конкретны в том, что вас беспокоит: процитируйте информацию, которую ваш ребенок мог доверить вам, и отметьте недавние модели поведения, указывающие на то, что ситуация ухудшается. Если ваш ребенок регулярно посещает терапевта, и терапевт может посещать вас в отделении неотложной помощи, попросите врачей, проводящих обследование в больнице, поговорить с этим терапевтом (вам придется подписать разрешение, чтобы они могли поделиться информацией). Если они по-прежнему не соглашаются задерживать вашего ребенка, спросите, кто будет нести ответственность, если ваш ребенок совершит попытку самоубийства в течение следующих 48 часов. Вы также можете рассмотреть возможность написания слов «Родительница сообщила медицинскому персоналу, что, по ее мнению, возвращение ребенка домой небезопасно» в документах о выписке перед подписанием.

Если они по-прежнему не соглашаются задерживать вашего ребенка, спросите, кто будет нести ответственность, если ваш ребенок совершит попытку самоубийства в течение следующих 48 часов. Вы также можете рассмотреть возможность написания слов «Родительница сообщила медицинскому персоналу, что, по ее мнению, возвращение ребенка домой небезопасно» в документах о выписке перед подписанием.

В некоторых больницах есть отделения краткосрочного наблюдения, где ребенок может находиться под стражей до 72 часов. В некоторых местах это называется Комплексной программой неотложной психиатрической помощи (CPEP). Когда ребенок находится в группе высокого риска, но неясно, требуется ли стационарное лечение, пара дней в такой среде с низким уровнем стресса (почти без активности, без терапии, круглосуточное наблюдение и телевизоров) могут помочь. быть жизнеспособным вариантом.

Если вашего ребенка госпитализируют на стационарное лечение, в какой-то момент вам захочется извиниться, чтобы «выпить чашечку кофе» и поплакать. Если вы срываетесь на глазах у ребенка, он, скорее всего, будет чувствовать себя виноватым и виноватым в том, что причинил вам боль. Прямо сейчас вашему ребенку нужно, чтобы вы были смелыми, потому что если и есть что-то более страшное, чем быть родителем ребенка, попадающего в психиатрическую больницу, так это быть ребенком, который действительно там будет.

Если вы срываетесь на глазах у ребенка, он, скорее всего, будет чувствовать себя виноватым и виноватым в том, что причинил вам боль. Прямо сейчас вашему ребенку нужно, чтобы вы были смелыми, потому что если и есть что-то более страшное, чем быть родителем ребенка, попадающего в психиатрическую больницу, так это быть ребенком, который действительно там будет.

На то, чтобы расстегнуть кровать, может уйти день, два или даже больше (особенно если вы приехали поздно днем, в пятницу или накануне праздника). Это означает, что ваш ребенок может находиться в отделении неотложной помощи в течение длительного времени. Вы можете использовать эту паузу, чтобы организовать свои мысли, набросать заметки о последовательности событий последних месяцев и вспомнить, что дядя Гарри был в депрессии много лет, а депрессия может быть наследственной.

В большинстве случаев кровать находится в другом учреждении. Прежде чем команда социальной работы начнет искать место, спросите, какие есть варианты. В некоторых случаях одно учреждение может быть далеко, а другое ближе, или в одном может быть 12 коек (предположительно менее хаотично) вместо 24. Справедливо спросить, какие подразделения имеют лучшую репутацию. Это связано с тем, что врач в отделении неотложной помощи, возможно, никогда не был ни в одном из учреждений и, возможно, никогда не лечил кого-либо, выписанного оттуда.

В некоторых случаях одно учреждение может быть далеко, а другое ближе, или в одном может быть 12 коек (предположительно менее хаотично) вместо 24. Справедливо спросить, какие подразделения имеют лучшую репутацию. Это связано с тем, что врач в отделении неотложной помощи, возможно, никогда не был ни в одном из учреждений и, возможно, никогда не лечил кого-либо, выписанного оттуда.

Подростки старшего возраста могут иметь право на участие в отделениях для подростков или взрослых. Если возможно, выберите для подростков. Тяжесть заболеваний во взрослом отделении, вероятно, будет более экстремальной.

Если вам предстоит долгое ожидание, пока не будет найдена кроватка, не думайте, что вы должны оставаться в отделении неотложной помощи с ребенком все это время. Сходите на ужин и поторгуйтесь с другими членами семьи. Оставьте ребенку немного места. В любом случае ваш ребенок, вероятно, будет смотреть телевизор большую часть времени, и вам нужно позаботиться о себе. Идите домой и возьмите зубную щетку вашего ребенка, туалетные принадлежности (ничего в стеклянных бутылочках), пижаму (без шнурков), нижнее белье, тапочки или носки или обувь без шнурков и одежду на пару дней.