Гуманизм — что это такое

Обновлено 24 июля 2021 Просмотров: 51 878 Автор: Дмитрий ПетровЗдравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru.

«Несмотря на все их недостатки, люди больше всего достойны любви». Гёте

Кратко и однозначно ответить на вопрос «что такое гуманизм» невозможно, настолько это широкое понятие. Слишком много всего намешано в значении этого термина.

В самом общем смысле, под гуманизмом подразумевается человеколюбие, человечность.

Мы говорим: «Это гуманно – помогать бездомным», — или: «Скидывать немощных стариков в пропасть негуманно», — и понимаем, что речь идет об этических вопросах. Но это лишь самая верхушка айсберга.

Докапываясь до сути гуманистических взглядов, нам придется ответить на несколько вопросов.

- Как связан гуманизм с эпохой Возрождения (что это?)?

- Что это такое?

- Если есть светский гуманизм, неужели имеется и церковный?

- Почему это учение считают высшей моральной ценностью?

Гуманизм в философии — что это такое

Как термин, слово «гуманизм» начало употребляться в начале XIX века немецким педагогом Ф. Нитхаммером. В переводе с латыни humanus – человеческий, человечный.

Нитхаммером. В переводе с латыни humanus – человеческий, человечный.

Гуманизм в философии – это тип мировоззрения, где в центре стоит человек со своими поступками и достижениями, мечтами и желаниями, поведением и отношениями.

Личность человека провозглашается самоценной. Во главе угла ставятся человеческое достоинство и свобода вне зависимости от социальной роли.

Попробуем кратко выделить основные принципы гуманизма.

- Человек – высшая ценность. Осознание мира возможно только через осознание себя.

- Человек равен человеку, а также природе, обществу, даже Богу.

- Человек – созидает себя сам, но невозможно обезличить сущность человека.

- Возможности самосовершенствования личности безграничны.

- Благо личности – цель любой деятельности.

Иммануил Кант сформулировал принцип гуманизма так:

«Относитесь к человеку всегда как к цели, но никогда – как к средству».

Конечно, гуманистические идеи пришли к нам из древности. Еще в I веке до н. э. Цицерон употреблял термин «humanitas», или человечность, подразумевая под этим воспитание человека в целях его возвышения.

Еще в I веке до н. э. Цицерон употреблял термин «humanitas», или человечность, подразумевая под этим воспитание человека в целях его возвышения.

Этика (что это такое?) крупнейших мировых религий во многом опирается на принципы человечности. Но все же, как культурное течение гуманизм зародился в эпоху Возрождения. Экономические и социальные изменения, расцвет городов породили совершенно новое восприятие мира и человека в нем.

Гуманизм эпохи возрождения

Если в Средние века церковь управляла умами людей, земная жизнь рассматривалась с позиции подготовки к загробной, то ренессанс породил нового человека, которого интересовало устройство этого, вполне реального, а не какого-то там мифического загробного мира.

Именно эпоха Возрождения явила миру художников, поэтов, изобретателей, первооткрывателей и прочих гениев, имена которых до сих пор известны любому ребенку.

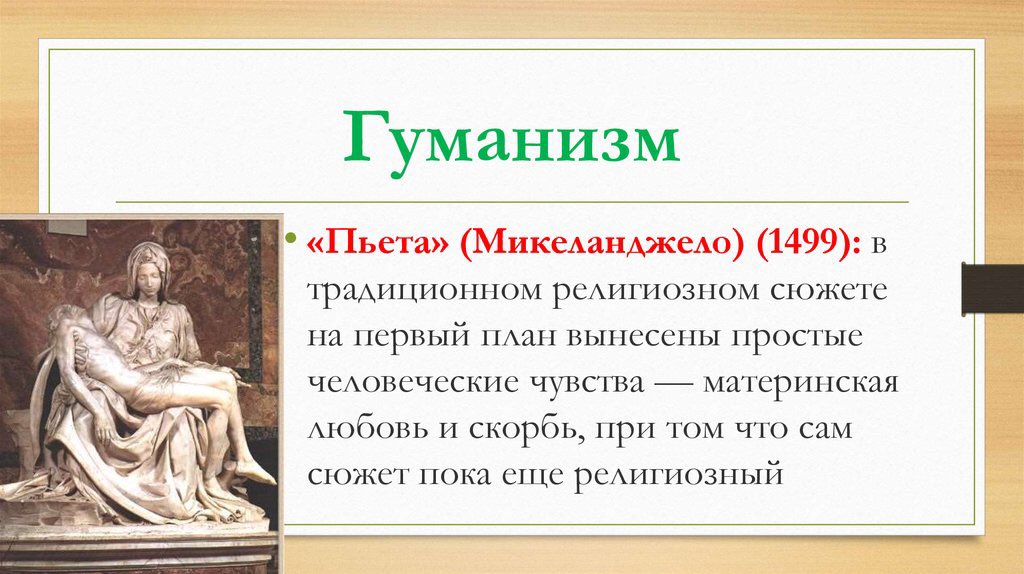

Итальянцы Франческо Петрарка (его считают основателем гуманизма), Данте Алигьери, Боккаччо, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, англичане Шекспир и Бэкон, французы де Монтень и Рабле, испанец Сервантес, немцы Эразм Роттердамский, Альбрехт Дюрер — все эти люди были гуманистами эпохи Возрождения.

Гуманизм возник в Италии в XIV веке в противовес средневековому аскетизму. Он развивался под влиянием огромного интереса к античности как новое философское направление, где во главу угла ставилась духовная сущность человека, его свобода и право на земные радости.

Гуманизм эпохи Возрождения поставил в центр мироздания человека как самое совершенное творение природы, в котором заложено божественное начало. И смысл существования этого творения не в замаливании грехов, а в умении находить гармонию в земной жизни.

Средневековый человек мыслил себя частью своей социальной группы, свою ценность осознавал через соответствие принятым нормам. Человек Возрождения ценен не по факту социальной принадлежности, а деятельностью и личными заслугами.

Человек Возрождения ценен не по факту социальной принадлежности, а деятельностью и личными заслугами.

Именно гуманистические идеи породили совершенно новую культуру, в основе которой лежат жизнерадостные светские темы. Гуманизм, прославляющий индивидуальное начало человека (что такое индивидуальность?), превратил анонимное искусство средневековья в авторское. Сравните, сколько средневековых художников, литераторов, музыкантов вы можете назвать навскидку и сколько имен родом из эпохи Возрождения.

Так как гуманизм предполагал путь человека к совершенству, то в сферу интересов гуманистов входили вопросы воспитания и образования. В систему образования вводился обширный цикл гуманитарных наук, подход к воспитанию молодежи был основан на уважении личности ребенка, поэтому порка перестала считаться удачным педагогическим приемом.

Как связаны между собой гуманизм и Реформация

Реформация – это общественное движение по преобразованию христианской церкви. Началось в XVI веке в Германии, в самый разгар эпохи Возрождения. Как связаны между собой гуманизм и Реформация?

Началось в XVI веке в Германии, в самый разгар эпохи Возрождения. Как связаны между собой гуманизм и Реформация?

Можно сказать, что гуманисты провели хорошую подготовительную работу для дальнейшей деятельности реформаторов. Существует даже такое выражение «Эразм снес яйцо, а Лютер его высидел», его сформулировал сам Эразм Роттердамский в своих спорах с Мартином Лютером – основоположником Реформации.

Именно гуманисты хотели церковных реформ, именно они вскрывали и подвергали критике пороки духовенства, именно они, стремясь к совершенству человека, хотели возродить истинное христианское благочестие, основанное на жизни по заповедям Христа. Но по факту, подготовив почву для Реформации, гуманисты дальше пошли своей дорогой, а реформаторы — своей.

Реформаторы vs гуманисты

| Реформаторы | Гуманисты |

|---|---|

| Отрицание свободы воли человека. Все в этом мире подвластно Божественному предопределению. | Идея свободы воли человека. Человек, двигаясь в сторону нравственного совершенствования, формирует свой характер сам. Человек, двигаясь в сторону нравственного совершенствования, формирует свой характер сам. |

| Хотели реанимировать первоначальную чистоту христианской веры. Завершили религиозное развитие эпохи Средних веков. | Хотели реанимировать науки и искусства античного мира. Положили начало светской культуры, которая переросла в эпоху Просвещения XVIII века. |

| В центре — мысли о загробном спасении. | В центре — интересы земной жизни. |

| Важно божественное начало Христа. | Важно человеческое начало Христа. |

Правда, надо отметить, пока ребята несли и высиживали яйца, католическая церковь преследовала и тех и других.

Кризис гуманистических идей

Еще в расцвет гуманистической мысли в XVI-VXII веках начинают появляться утопии, основанные на идеях гуманизма. Самые яркие образцы – это «Утопия» Томаса Мора (опубликована в 1516 г.) и «Город солнца» Томазо Кампанеллы (опубликован в 1623 г.).

Появление утопий – это первый симптом серьезного заболевания, которое выражается в противоречиях самих идей гуманизма, в отсутствии ответов на важные вопросы.

Любопытно, что сам Томас Мор – чистой воды гуманист, друг Эразма Роттердамского – в своей «Утопии» сравнивает человека с жеребцом. Речь идет об описании выбора утопийцами жениха или невесты.

Их необходимо предварительно продемонстрировать друг другу в голом виде, потому что даже жеребцов выбирают, сняв с них седло и сбрую. Жители острова Утопия не могут себе позволить выбирать спутницу жизни только по лицу, им необходимо обозреть поле деятельности целиком.

В XIX веке гуманистическая мысль сталкивается с кризисом уже в полную силу. По определению русского философа Н. Бердяева:

«От безграничности и безудержности индивидуализма индивидуальность погибает. /…/ гуманизм переходит в антигуманизм».

Появление Ницше с его Заратустрой, говорящим «людей не люблю я», и идеями сверхчеловека тому яркий пример. Ницше, хоть и вышел родом из гуманистических идей, утверждал, что человека нельзя любить просто за то, что он человек.

Просто человек для него – это животное, соответственно, простые люди – это стадо (вспомним Томаса Мора со своими жеребцами). Ницшеанская идея о сверхчеловеке как бы доводит гуманизм до высшей точки и уничтожает его, потому что отрицает главный гуманистический принцип – самоценность человека как такового.

Ницшеанская идея о сверхчеловеке как бы доводит гуманизм до высшей точки и уничтожает его, потому что отрицает главный гуманистический принцип – самоценность человека как такового.

Карл Маркс тем временем модифицирует идеи гуманизма под свои философские воззрения. Прорабатывая тему социализма, он утверждает, что первоочередной задачей является освобождение пролетариата от угнетателей.

Мерило гуманности по Марксу – насколько поступок полезен для создания социалистического и коммунистического общества. Социалистический гуманизм Маркса лег в основу советской идеологии.

Светский гуманизм

Светские идеалы становились все более популярными с развитием гуманизма. Этот процесс привел к разделению государства и церкви. Если в Средние века церковь контролировала все и властвовала над умами и поступками людей, то уже в эпоху Возрождения зазвучали в полную силу идеи о ценности свободы, разума, социального равенства и справедливости.

Сегодня светский гуманизм – это направление в современной философии, которое сохраняет все важные принципы классического учения, делая акцент на обязанности человека жить по совести, по этическим законам без обращения к религиозным заповедям.

Светский гуманизм (его еще называют секулярным) не признает веру, считая ее всего лишь иллюзорным ориентиром человека в мире. В этом, конечно, основное расхождение с религиозным гуманистическим учением. Да, последнее существует, так как мыслящему человеку сложно совсем отказаться от благородных во многом гуманистических идей.

Светский гуманизм не обожествляет человека, скорее наоборот, возлагает на него груз ответственности за этические последствия поступков и принимаемых решений.

Существуют десять фундаментальных принципов этого учения:

- Недопустимость цензуры в любом ее проявлении.

- Отделение церкви от государства.

- Недопустимость любой формы тоталитаризма, соблюдение власти закона и прав меньшинства.

- Формирование этических норм без влияния религии.

- Нравственное воспитание молодежи, недопустимость навязывания молодым какой-либо религии, пока они сами не смогут сделать осмысленный выбор.

- Скептическое отношение к религии.

- Применение рациональных методов исследования.

- Научный метод познания мира – самый достоверный.

- Безоговорочное признание эволюции.

- Необходимость образования в гуманистическом ключе.

Почему гуманизм считается высшей моральной ценностью

Рассмотрев основные аспекты гуманизма как философии и сделав попытку разобраться с темой «что же это такое», каждый сам для себя должен решить, почему это философское учение считается высшей моральной ценностью.

Мир неидеален, прекрасные идеи человеколюбия в каждую эпоху нещадно затаптывались и заливались реками крови. Какой уж тут гуманизм, когда до сих пор на планете ведутся войны, убиваются люди, унижается человеческое достоинство, в общем, попираются все принципы человечности.

Но все же высшая моральная ценность на то и высшая, что до нее нужно дотягиваться. Человек, стремящийся к самосовершенствованию, видящий красоту этого мира, осознавший свою свободу, не станет унижать себе подобного, признает право на существование другого, такого же свободного, как и он, человека.

Автор статьи: Елена Румянцева

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Понятие гуманизма и его представители в философии Возрождения -Философия

Кто не делится найденным, подобен свету в дупле секвойи (древняя индейская пословица)

Библиографическая запись: Понятие гуманизма и его представители в философии Возрождения. — Текст : электронный // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс : [сайт]. – URL: https://myfilology.ru//174/ponyatie-gumanizma-i-ego-predstaviteli-v-filosofii-vozrozhdeniya/ (дата обращения: 28.03.2023)

Содержание

Гуманизм (от лат. humanitas — «человечность», humanus — «человечный», homo — «человек») — демократическая, этическая жизненная позиция, утверждающая, что человеческие существа имеют право и обязанность определять смысл и форму своей жизни. Гуманизм призывает к построению более гуманного общества посредством этики, основанной на человеческих и других естественных ценностях, в духе разума и свободного поиска, за счёт использования человеческих способностей. Гуманизм не теистичен и не принимает «сверхъестественное» видение реального мира.

Гуманизм призывает к построению более гуманного общества посредством этики, основанной на человеческих и других естественных ценностях, в духе разума и свободного поиска, за счёт использования человеческих способностей. Гуманизм не теистичен и не принимает «сверхъестественное» видение реального мира.

Гуманизм утверждает ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие, проявление своих способностей.

Гуманизм как философское направление получил распространение в Европе в XIV — середине XV вв. Его центром была Италия.

К основным чертам гуманизма относились:

- • антицерковная и антисхоластическая направленность;

- • стремление уменьшить всемогущество Бога и доказать самоценность человека;

- • антропоцентризм — особое внимание к человеку, воспевание его силы, величия, возможностей;

- • жизнеутверждающий характер и оптимизм.

По своему жанру гуманистическая философия сливалась с литературой, излагалась иносказательно и в художественной форме.

В средневековом обществе были очень сильны корпоративные и сословные связи между людьми, поэтому даже выдающиеся люди выступали, как правило, в качестве представителей той корпорации, той системы, которую они возглавляли, подобно главам феодального государства и церкви. В эпоху Возрождения, напротив, индивид приобретает гораздо большую самостоятельность, он все чаще представляет не тот или иной союз, а самого себя. Отсюда вырастает новое самосознание человека и его новая общественная позиция: гордость и самоутверждение, сознание собственной силы и таланта становятся отличительными качествами человека. В противоположность сознанию средневекового человека, который считал себя всецело обязанным традиции, — даже в том случае, когда он как художник, ученый или философ вносил существенный вклад в нее, — индивид эпохи Возрождения склонен приписывать все свои заслуги самому себе.

Именно эпоха Возрождения дала миру ряд выдающихся индивидуальностей, обладавших ярким темпераментом, всесторонней образованностью, выделявшихся среди остальных своей волей, целеустремленностью, огромной энергией.

Разносторонность — вот идеал возрожденческого человека. Теория архитектуры, живописи и ваяния, математика, механика, картография, философия, этика, эстетика, педагогика — таков круг занятий, например, флорентийского художника и гуманиста Леона Баттисты Альберти (1404-1472). В отличие от средневекового мастера, который принадлежал к своей корпорации, цеху и т.д. и достигал мастерства именно в этой сфере, ренессансный мастер, освобожденный от корпорации и вынужденный сам отстаивать свою честь и свои интересы, видит высшую заслугу именно во всесторонности своих знаний и умений.

Тут, впрочем, необходимо учесть еще один момент. Мы теперь хорошо знаем, сколько всевозможных практических навыков и умений должен иметь любой крестьянин — как в средние века, так и любую другую эпоху, — для того чтобы исправно вести свое хозяйство, причем его знания относятся не только к земледелию, но и к массе других областей: ведь он сам строит свой дом, сам приводит в порядок нехитрую технику, разводит домашний скот, пашет, шьет, ткет и т. д. и т.п. Но все эти знания и навыки не становятся у крестьянина самоцелью, как, впрочем, и у ремесленника, а потому не делаются предметом специальной рефлексии, а тем более демонстрации. Стремлению стать выдающимся мастером — художником, поэтом, ученым и т.д. — содействует общая атмосфера, окружающая одаренных людей буквально религиозным поклонением: их чтут теперь так, как в античности героев, а в средние века — святых.

д. и т.п. Но все эти знания и навыки не становятся у крестьянина самоцелью, как, впрочем, и у ремесленника, а потому не делаются предметом специальной рефлексии, а тем более демонстрации. Стремлению стать выдающимся мастером — художником, поэтом, ученым и т.д. — содействует общая атмосфера, окружающая одаренных людей буквально религиозным поклонением: их чтут теперь так, как в античности героев, а в средние века — святых.

Эта атмосфера особенно характерна для кружков так называемых гуманистов. Эти кружки раньше возникли в Италии — во Флоренции, Неаполе, Риме. Их особенностью было оппозиционное отношение как к церкви, так и к университетам, этим традиционным центрам средневековой учености.

Человек как творец самого себяПосмотрим теперь, чем возрожденческое понимание человека отличается от античного и средневекового. Обратимся к рассуждению одного из итальянских гуманистов, Джованни Пико делла Мирандола (1463-1494), в его знаменитой «Речи о достоинстве человека». Сотворив человека и «поставив его в центре мира», Бог, согласно этому философу, обратился к нему с такими словами: «Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю»

Сотворив человека и «поставив его в центре мира», Бог, согласно этому философу, обратился к нему с такими словами: «Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо, и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю»

Это совсем не античное представление о человеке. В античности человек был природным существом в том смысле, что его границы были определены природой и от него зависело только то, последует ли он природе или же отклонится от нее. Отсюда и интеллектуалистский, рационалистический характер древнегреческой этики. Знание, по мнению Сократа, необходимо для нравственного действия; человек должен познать, в чем состоит добро, а познав это, он обязательно последует доброму. Образно говоря, античный человек признает природу своей владычицей, а не себя — владыкой природы.

У Пико мы слышим отзвуки учения о человеке, которому Бог дал свободную волю и который сам должен решить свою судьбу, определить свое место в мире. Человек здесь — не просто природное существо, он творец самого себя и этим отличается от прочих природных существ. Он господин над всей природой. Этот библейский мотив теперь существенно преобразован: в эпоху Возрождения постепенно ослабевает характерное для средневековья убеждение в греховности человека и испорченности человеческой природы, а в результате человек уже не нуждается в божественной благодати для своего спасения. По мере того как человек осознает себя в качестве творца собственной жизни и судьбы, он оказывается и неограниченным господином над природой.

Апофеоз искусства и культ художника-творцаТакой силы, такой власти своей над всем существующим, в том числе и над самим собой, человек не чувствовал ни в античности, ни в средние века. Ему не нужна теперь милость Бога, без которой, в силу своей греховности, он, как полагали в средние века, не мог бы справиться с недостатками собственной «поврежденной» природы. Он сам — творец, а потому фигура художника-творца становится как бы символом Ренессанса.

Он сам — творец, а потому фигура художника-творца становится как бы символом Ренессанса.

Всякая деятельность — будь то деятельность живописца, скульптора, архитектора или инженера, мореплавателя или поэта — воспринимается теперь иначе, чем в античности и в средние века. У древних греков созерцание ставилось выше деятельности (исключение составляла только государственная деятельность). Это и понятно: созерцание (по- гречески — «теория») приобщает человека к тому, что вечно, то есть к самой сущности природы, в то время как деятельность погружает его в преходящий, суетный мир «мнения». В средние века отношение к деятельности несколько меняется. Христианство рассматривает труд как своего рода искупление за грехи («в поте лица твоего будешь есть хлеб твой») и не считает больше труд, в том числе и физический, занятием рабским. Однако высшей формой деятельности признается здесь та, что ведет к спасению души, а она во многом сродни созерцанию: это молитва, богослужебный ритуал, чтение священных книг. И только в эпоху Возрождения творческая деятельность приобретает своего рода сакральный (священный) характер. С ее помощью человек не просто удовлетворяет свои сугубо земные нужды, он созидает новый мир, создает красоту, творит самое высокое, что есть в мире, — самого себя.

И только в эпоху Возрождения творческая деятельность приобретает своего рода сакральный (священный) характер. С ее помощью человек не просто удовлетворяет свои сугубо земные нужды, он созидает новый мир, создает красоту, творит самое высокое, что есть в мире, — самого себя.

И не случайно именно в эпоху Возрождения впервые размывается та грань, которая раньше существовала между наукой (как постижением бытия), практически-технической деятельностью, которую именовали «искусством» и художественной фантазией. Инженер и художник теперь — это не просто «искусник», «техник», каким он был для античности и средних веков, а творец. Отныне художник подражает не просто созданиям Бога, но самому божественному творчеству. В творении Бога, то есть природных вещах, он стремится увидеть закон их построения. В науке такой подход мы находим у И. Кеплера, Г. Галилея, Б. Кавальери.

Ясно, что подобное понимание человека весьма далеко от античного, хотя гуманисты и осознают себя возрождающими античность. Водораздел между Ренессансом и античностью был проведен христианством, которое вырвало человека из космической стихии, связав его с трансцендентным Творцом мира. Личный, основанный на свободе союз с Творцом встал на место прежней — языческой — укорененности человека в космосе. Человеческая личность («внутренний человек») приобрела невиданную ранее ценность. Но вся эта ценность личности в средние века покоилась на союзе человека с Богом, то есть не была автономной: сам по себе, в оторванности от Бога человек никакой ценности не имел.

Водораздел между Ренессансом и античностью был проведен христианством, которое вырвало человека из космической стихии, связав его с трансцендентным Творцом мира. Личный, основанный на свободе союз с Творцом встал на место прежней — языческой — укорененности человека в космосе. Человеческая личность («внутренний человек») приобрела невиданную ранее ценность. Но вся эта ценность личности в средние века покоилась на союзе человека с Богом, то есть не была автономной: сам по себе, в оторванности от Бога человек никакой ценности не имел.

В эпоху Возрождения человек стремится освободиться от своего трансцендентного корня, ища точку опоры не только в космосе, из которого он за это время как бы вырос, сколько в себе самом, в своей углубившейся душе и в своем — открывшемся ему теперь в новом свете — теле, через которое ему отныне по-иному видится и телесность вообще. Как ни парадоксально, но именно средневековое учение о воскресении человека во плоти привело к той «реабилитации» человека со всей его материальной телесностью, которая так характерна для Возрождения.

Данте Алигьери (1265 — 1321) — автор «Божественной комедии» (им самим названной просто «Комедия», поскольку в то время комедиями именовались литературные произведения с благополучным концом). В своем произведении Данте:

- • воспевает христианство, но одновременно между строк высмеивает противоречия и необъяснимые истины (догмы) христианского учения;

- • восхваляет человека;

- • отходит от трактовки человека исключительно как божественного создания;

- • признает за человеком наличие как божественного, так и природного начала, которые гармонируют друг с другом;

- • верит в счастливое будущее человека, его изначально добрую природу.

Тем же духом пронизаны иные произведения Данте («Новая жизнь» и т. д.).

Франческо Петрарка (1304 — 1374) — автор «Книги песен», трактата «О презрении к миру» (на лат. языке) и иных трудов. По своим взглядам близок к Данте.

Характернейшей фигурой самой ранней стадии итальянского гуманизма является Франческо Петрарка (1304— 1374) — неутомимый собиратель и исследователь древних рукописей и памятни ков. В своей поэзии он живописал восторженные гимны земной любви

В своей поэзии он живописал восторженные гимны земной любви

Петрарка вносит в литературу, философию, культуры чуждые схоластике идеи:

- • человеческая жизнь дается один раз и уникальна;

- • человек должен жить не для Бога, а для самого себя;

- • человеческая личность должна быть свободной — как физически, так и духовно;

- • человеку принадлежит свобода выбора и право выражать себя в соответствии с этим;

- • человек может добиться счастья, опираясь только на себя и свои силы, имеет для этого достаточный потенциал;

- • загробной жизни, скорее всего, не существует и бессмертия можно добиться лишь в памяти людей;

- • человек не должен приносить себя в жертву Богу, а должен наслаждаться жизнью и любить;

- • внешний облик и внутренний мир человека прекрасны.

Лоренцо Балла (1507 — 1557), автор трактата «О наслаждении как об истинном благе»:

- • ниспровергал церковные авторитеты;

- • критиковал схоластику за искусственность, надуманность и неистинность;

- • в центр мироздания ставил человека;

- • верил в возможности человека и его разум;

- • отвергал аскетизм и самоотрешение;

- • призывал к активному действию, борьбе, смелости в изменении мира;

- • был сторонником равенства мужчины и женщины;

- • высшим благом считал наслаждение, которое понимал как удовлетворение материальных и моральных запросов человека.

Пико делла Мирандола

Для мыслителя-гуманиста Пико делла Мирандола (1463— 1494) основной была идея возвышения человека в силу причастности его всему земному и небесному. Наличие у человека свободы выбора делает его космически не закрепленным, утверждая его творческую способность самоопределения. Пико делла Мирандола исходил из идеи платонизма и неоплатонизма о «срединном» положении человека между миром земным, материальным, и боже ственным. Человек, созданный Богом, обладая свободой воли, может стать своим собственным скульптором: человек сам творит свою судьбу. Религиозные его воззрения являли собой пантеизм, который позже получил свое развитие у Б. Спинозы. Пико делла Мирандола в своей «Речи о достоинстве человека» с пафосом писал:

«Ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным создан ты, человек!

Ибо ты сам должен, согласно твоей воле и твоей чести, быть своим собственным ХУДОЖНИКОМ и зодчим и создать себя из свойственного тебе материала.

Ты свободен спуститься на самую низкую ступень животности. Но ты можешь и подняться к высшим сферам божественного. Ты можешь быть тем, чем хочешь».

Он утверждал, что человек есть соединительная связь всей при роды и как бы эссенция, составленная из всех ее соков. Поэтому тот, кто познает себя, познает в себе все. Пантеистические воззрения этого мыслителя сближали его с Николаем Кузанским.

Определение и значение гуманизма — Merriam-Webster

гуманизм ˈhyü-mə-ˌni-zəm

ˈyü-

1

а

: преданность гуманитарным наукам : литературная культура

б

: возрождение классической литературы, индивидуалистический и критический дух и акцент на светских заботах, характерных для эпохи Возрождения

: учение, отношение или образ жизни, основанные на человеческих интересах или ценностях

специально : философия, обычно отвергающая сверхъестественное и подчеркивающая достоинство и ценность личности, а также способность к самореализации посредством разума :

светский гуманизмгуманист

ˈhyü-mə-nist

ˈyü-

существительное или прилагательное

гуманистический

ˌhyü-mə-ˈni-stik

ˌyü-

прилагательное

гуманистически

ˌyü-

наречие

Примеры предложений

Недавние примеры в Интернете

Ученым-компьютерщикам потребуется базовое систематическое образование в области общего гуманизма : Философия языка, социология, история и этика больше не являются забавными вопросами теоретических рассуждений. — Стивен Марке, 9 лет.0071 Атлантика , 6 декабря 2022 г.

Проект Галлуцци в этой эрудированной и прекрасно иллюстрированной книге состоит в том, чтобы рассмотреть гуманизм эпохи Возрождения с относительно непривычной точки зрения проектирования машин.

— Джессика Рискин, The New York Review of Books , 11 марта 2021 г.

Это моральное перетягивание каната оживляет фильм, наполненный яркостью, юмором и характерным для Панахи ироничным, неизменно сострадательным 9.0071 гуманизм .

— Энн Хорнадей, Washington Post , 22 февраля 2023 г.

Поэтому по сравнению с сиквелом оригинал кажется произведением сердечного гуманизма .

— Ричард Броуди, The New Yorker , 26 мая 2022 г.

С камерой, которая кажется одновременно срочной и непритязательной, Уилмонт доказывает, что он однозначно заслужил доверие своих крошечных субъектов колоссальных забот — подвиг на стольких разных уровнях, который касается как выдающегося кинопроизводства, так и образцового кино.

— Стивен Марке, 9 лет.0071 Атлантика , 6 декабря 2022 г.

Проект Галлуцци в этой эрудированной и прекрасно иллюстрированной книге состоит в том, чтобы рассмотреть гуманизм эпохи Возрождения с относительно непривычной точки зрения проектирования машин.

— Джессика Рискин, The New York Review of Books , 11 марта 2021 г.

Это моральное перетягивание каната оживляет фильм, наполненный яркостью, юмором и характерным для Панахи ироничным, неизменно сострадательным 9.0071 гуманизм .

— Энн Хорнадей, Washington Post , 22 февраля 2023 г.

Поэтому по сравнению с сиквелом оригинал кажется произведением сердечного гуманизма .

— Ричард Броуди, The New Yorker , 26 мая 2022 г.

С камерой, которая кажется одновременно срочной и непритязательной, Уилмонт доказывает, что он однозначно заслужил доверие своих крошечных субъектов колоссальных забот — подвиг на стольких разных уровнях, который касается как выдающегося кинопроизводства, так и образцового кино.

Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных онлайн-источников новостей, чтобы отразить текущее использование слова «гуманизм». Мнения, выраженные в примерах, не отражают точку зрения Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.

Мнения, выраженные в примерах, не отражают точку зрения Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.

История слов

Этимология

см. человеческую запись 1

Первое известное использование

1836, в значении, определенном в смысле 1a

Путешественник во времени

Первое известное использование гуманизма было в 1836 г.

Посмотреть другие слова того же года

Словарные статьи рядом с

гуманизмгуманиора

гуманизм

гуманитарный

Посмотреть другие записи поблизости

Процитировать эту запись «Гуманизм.

» Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/humanism. По состоянию на 28 марта 2023 г.

» Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/humanism. По состоянию на 28 марта 2023 г.Копировать цитирование

Еще от Merriam-Webster о гуманизме

Тезаурус: Все синонимы и антонимы к слову гуманизм

Английский: Перевод гуманизм для говорящих на испанском языке

Британский английский: Перевод гуманизм для говорящих на арабском языке

Последнее обновление: — Обновлены примеры предложений

Подпишитесь на крупнейший словарь Америки и получите тысячи дополнительных определений и расширенный поиск без рекламы!

Merriam-Webster без сокращений

Гуманизм | Определение, принципы, история и влияние

Цицерон

Смотреть все СМИ

- Ключевые люди:

- Джон Кальвин Эразмус Томас Мор Франсуа Рабле Петрарка

- Похожие темы:

- рог изобилия антропоцентризм гуманитарные науки философия Человек эпохи Возрождения

Просмотреть весь связанный контент →

гуманизм , система образования и способ исследования, зародившиеся в северной Италии в 13 и 14 веках и позже распространившиеся по континентальной Европе и Англии. Этот термин альтернативно применяется к множеству западных верований, методов и философий, в которых основное внимание уделяется человеческому царству. Эта историческая программа, также известная как ренессансный гуманизм, оказала настолько широкое и глубокое влияние, что является одной из главных причин, по которой Ренессанс рассматривается как отдельный исторический период. Действительно, хотя слово Ренессанс — более поздняя чеканка, фундаментальная идея того периода как идеи обновления и пробуждения имеет гуманистическое происхождение. Но гуманизм искал свои собственные философские основы в гораздо более ранние времена и, более того, продолжал проявлять часть своей силы еще долго после окончания эпохи Возрождения.

Этот термин альтернативно применяется к множеству западных верований, методов и философий, в которых основное внимание уделяется человеческому царству. Эта историческая программа, также известная как ренессансный гуманизм, оказала настолько широкое и глубокое влияние, что является одной из главных причин, по которой Ренессанс рассматривается как отдельный исторический период. Действительно, хотя слово Ренессанс — более поздняя чеканка, фундаментальная идея того периода как идеи обновления и пробуждения имеет гуманистическое происхождение. Но гуманизм искал свои собственные философские основы в гораздо более ранние времена и, более того, продолжал проявлять часть своей силы еще долго после окончания эпохи Возрождения.

Происхождение и значение термина гуманизм

Идеал гуманизма

История термина гуманизм сложна, но поучительна. Он был впервые использован (как humanismus ) немецкими учеными XIX века для обозначения акцента эпохи Возрождения на классические исследования в образовании. Эти исследования проводились и поддерживались педагогами, известными еще в конце 15 века как umanisti , то есть профессорами или изучающими классическую литературу. Слово umanisti происходит от studia humanitatis , курса классических исследований, который в начале 15 века состоял из грамматики, поэзии, риторики, истории и моральной философии. studia humanitatis считались эквивалентом греческого payeia . Само их название было основано на концепции римского государственного деятеля Марка Туллия Цицерона о humanitas , образовательном и политическом идеале, который был интеллектуальной основой всего движения. Гуманизм эпохи Возрождения во всех его формах определял себя в своем стремлении к этому идеалу. Следовательно, никакое обсуждение гуманизма не может быть обоснованным без понимания humanitas .

Эти исследования проводились и поддерживались педагогами, известными еще в конце 15 века как umanisti , то есть профессорами или изучающими классическую литературу. Слово umanisti происходит от studia humanitatis , курса классических исследований, который в начале 15 века состоял из грамматики, поэзии, риторики, истории и моральной философии. studia humanitatis считались эквивалентом греческого payeia . Само их название было основано на концепции римского государственного деятеля Марка Туллия Цицерона о humanitas , образовательном и политическом идеале, который был интеллектуальной основой всего движения. Гуманизм эпохи Возрождения во всех его формах определял себя в своем стремлении к этому идеалу. Следовательно, никакое обсуждение гуманизма не может быть обоснованным без понимания humanitas .

Humanitas означало развитие человеческой добродетели во всех ее формах и в полной мере. Таким образом, этот термин подразумевал не только такие качества, которые ассоциируются с современным словом гуманность — понимание, доброжелательность, сострадание, милосердие, — но и такие более настойчивые характеристики, как сила духа, рассудительность, благоразумие, красноречие и даже любовь к чести. Следовательно, обладатель humanitas не мог быть просто оседлым и изолированным философом или литератором, но по необходимости был участником активной жизни. Точно так же, как действие без понимания считалось бесцельным и варварским, понимание без действия отвергалось как бесплодное и несовершенное. Humanitas призывал к прекрасному балансу действия и созерцания, балансу, рожденному не компромиссом, а взаимодополняемостью.

Следовательно, обладатель humanitas не мог быть просто оседлым и изолированным философом или литератором, но по необходимости был участником активной жизни. Точно так же, как действие без понимания считалось бесцельным и варварским, понимание без действия отвергалось как бесплодное и несовершенное. Humanitas призывал к прекрасному балансу действия и созерцания, балансу, рожденному не компромиссом, а взаимодополняемостью.

Цель такой исполненной и уравновешенной добродетели была политической в самом широком смысле этого слова. В сферу компетенции гуманизма эпохи Возрождения входило не только образование молодежи, но и руководство взрослыми (включая правителей) посредством философской поэзии и стратегической риторики. Она включала в себя не только реалистическую социальную критику, но и утопические гипотезы, не только кропотливую переоценку истории, но и смелое перекраивание будущего. Короче говоря, гуманизм призывал к всеобъемлющей реформе культуры, преобразованию того, что гуманисты называли пассивным и невежественным обществом «темных» веков, в новый порядок, который отражал бы и поощрял величайшие человеческие возможности. Гуманизм имел евангельское измерение: он стремился проецировать humanitas от человека к государству в целом.

Гуманизм имел евангельское измерение: он стремился проецировать humanitas от человека к государству в целом.

Источником humanitas была классическая литература. Греческая и римская мысль, доступная в потоке вновь открытых или недавно переведенных рукописей, дала гуманизму большую часть его базовой структуры и метода. Для гуманистов эпохи Возрождения в трудах Аристотеля, Цицерона или Ливия не было ничего устаревшего или устаревшего. По сравнению с типичными произведениями средневекового христианства эти языческие произведения имели свежую, радикальную, почти авангардную тональность. Действительно, восстановление классики было для гуманизма равносильно восстановлению реальности. Классическая философия, риторика и история рассматривались как модели правильного метода — попытки систематически и без каких-либо предубеждений прийти к соглашению с воспринимаемым опытом. Более того, классическая мысль рассматривала этику как этику, а политику как политику: ей не хватало тормозящего дуализма, порожденного в средневековой мысли часто противоречащими друг другу требованиями секуляризма и христианской духовности. Классическая добродетель, примерами которой изобиловала литература, была не абстрактной сущностью, а качеством, которое можно было проверить на форуме или на поле боя. Наконец, классическая литература была богата красноречием. В частности, гуманисты считали Цицерона образцом утонченной и обильной речи, а также образцом красноречия в сочетании с мудрой государственной мудростью. В красноречии гуманисты находили гораздо больше, чем исключительно эстетическое качество. Как эффективное средство побуждения лидеров или сограждан к тому или иному политическому курсу красноречие было сродни чистой силе. Следовательно, гуманисты культивировали риторику как средство, с помощью которого можно было сообщить и реализовать все другие добродетели.

Классическая добродетель, примерами которой изобиловала литература, была не абстрактной сущностью, а качеством, которое можно было проверить на форуме или на поле боя. Наконец, классическая литература была богата красноречием. В частности, гуманисты считали Цицерона образцом утонченной и обильной речи, а также образцом красноречия в сочетании с мудрой государственной мудростью. В красноречии гуманисты находили гораздо больше, чем исключительно эстетическое качество. Как эффективное средство побуждения лидеров или сограждан к тому или иному политическому курсу красноречие было сродни чистой силе. Следовательно, гуманисты культивировали риторику как средство, с помощью которого можно было сообщить и реализовать все другие добродетели.

Гуманизм, таким образом, может быть точно определен как движение эпохи Возрождения, центральным фокусом которого был идеал humanitas . Несмотря на более узкое определение итальянского термина umanisti , все писатели эпохи Возрождения, культивировавшие humanitas , и все их прямые «потомки» могут быть правильно названы гуманистами.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишитесь сейчас

Другое использование

Неудивительно, что такой многозначительный термин, как гуманизм , находит множество применений. Из них (за исключением исторического движения, описанного выше) есть три основных типа: гуманизм как классицизм, гуманизм как относящийся к современной концепции гуманитарных наук и гуманизм как человекоцентризм.

Принимая представление о том, что гуманизм эпохи Возрождения был просто возвращением к классике, некоторые историки и филологи пришли к выводу, что классические возрождения, происходящие где-либо в истории, следует называть гуманистическими. Таким образом, святой Августин, Алкуин и ученые Шартра XII века назывались гуманистами. В этом смысле этот термин также может использоваться сознательно, как в движении «Новый гуманизм» в литературной критике, возглавляемом Ирвингом Бэббитом и Полом Элмером Мором в начале 20 века.

Слово гуманитарные науки , которое подобно слову umanisti происходит от латинского studia humanitatis , часто используется для обозначения ненаучных научных дисциплин: языка, литературы, риторики, философии, истории искусств и т. д. Таким образом, ученых в этих областях принято называть гуманистами, а их деятельность — гуманистами.

Гуманизм и родственные термины часто применяются к современным доктринам и методам, основанным на центральном значении человеческого опыта. В 20-м веке прагматический гуманизм Фердинанда К. С. Шиллера, христианский гуманизм Жака Маритена и движение, известное как светский гуманизм, хотя и значительно отличались друг от друга по содержанию, все они демонстрировали этот антропоцентрический акцент.

Такой большой набор определений не только сбивает с толку, но и сами определения часто избыточны или неуместны. Нет никаких оснований называть все классические возрождения «гуманистическими», когда достаточно слова Классическое .