§ 2. Черты характера

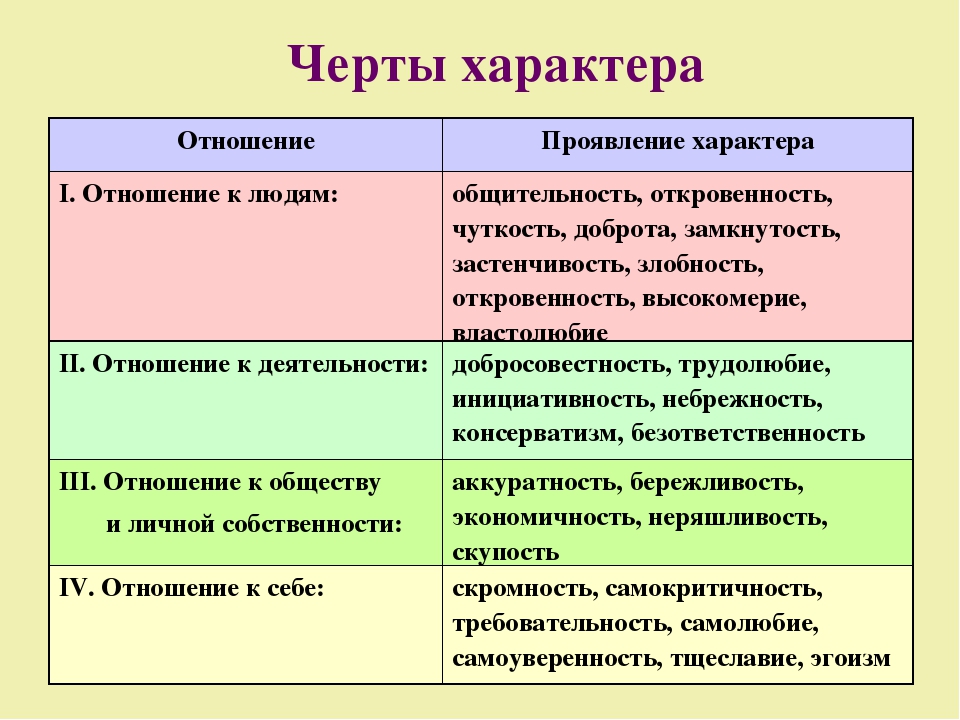

Характер представляет собой неразрывное целое. Но изучить и понять такое сложное целое, как характер, нельзя, не выделив в нем отдельных сторон или типичных проявлений (черт харак¬тера) . Под чертами характера понимают индивидуальные привыч¬ные формы поведения человека, в которых реализуется его отношение к действительности.

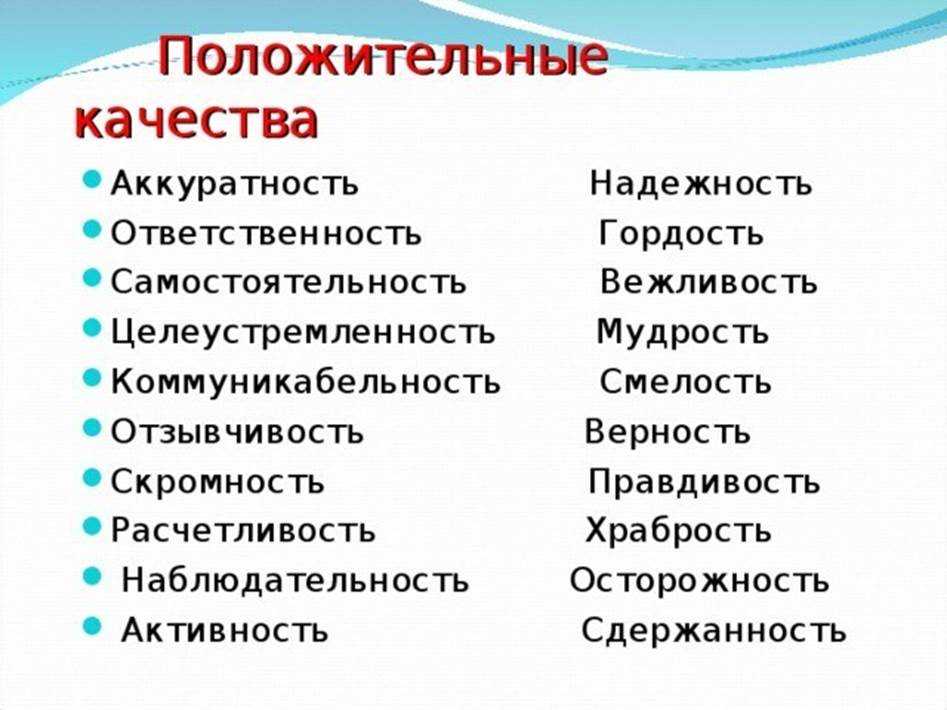

Черты характера необходимо рассматривать и оценивать во взаимосвязи друг с другом. Каждая черта характера приобретает свое значение, часто совершенно различное, в зависимости от ее соотношения с другими чертами. Например, смелость как чер¬та характера приобретает качественно различное значение в за¬висимости от того, сочетается ли она с осторожностью или с импульсивностью, с высокими моральными чувствами или с чувством мелкого тщеславия. Настойчивость имеет положитель¬ное значение только в сочетании с высокой идейностью и кри¬тичностью, без них она может выродиться в упрямство. Осторож¬ность без сочетания с решительностью может сделать человека бездеятельным.

Прежде чем перейти к рассмотрению отдельных черт харак¬тера, рассмотрим характеры как целостное образование. Характе¬ры можно рассматривать с точки зрения цельности, выделяя, с одной стороны, цельные характеры, а с другой — противоре¬чивые. Цельные характеры — это характеры, в которых отсутст¬вуют какие-либо противоречия. Такого человека отличает единство мыслей, чувств и поведения. Человек с противоречивым характером отличается наличием противоречий, несовместимых Друг с другом жизненных целей и мотивов, разладом убеждений и поведения, что часто приводит к внутреннему конфликту.

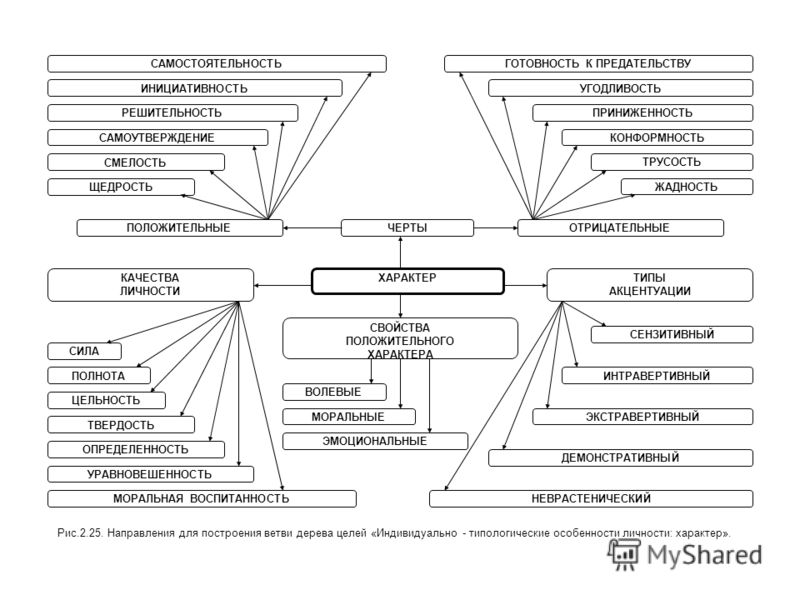

Черты характера принято делить на две основные группы.

Первую группу составляют те черты характера, в которых выражена направленность личности, т. е. система отношений к действительности (отношение к обществу, коллективу, другим людям как членам коллектива; отношение к труду и результа¬там, продуктам труда; отношение к самому себе, своей личности).

Направленность определяет цели и устремления человека, но ведь очень важно и то, осуществляются ли в жизни эти цели и устремления, умеет ли человек преодолевать препятствия на пути к поставленной цели.

В соответствии с этим выделяют вторую группу черт характера — волевые черты. В зависимости от развития у человека волевых черт характера говорят о сильном или слабом характере. Слабоволие дает отрицательную оценку характеру в целом даже при наличии положительной направ¬ленности. Не имеет ценности постановка высоких, благородных целей, если они не реализуются в жизни. В то же время и сильный характер при ложной направленности не будет цепным качеством личности.

В соответствии с этим выделяют вторую группу черт характера — волевые черты. В зависимости от развития у человека волевых черт характера говорят о сильном или слабом характере. Слабоволие дает отрицательную оценку характеру в целом даже при наличии положительной направ¬ленности. Не имеет ценности постановка высоких, благородных целей, если они не реализуются в жизни. В то же время и сильный характер при ложной направленности не будет цепным качеством личности. Черты характера, выражающие отношение к обществу, кол¬лективу, другим людям. К этим чертам прежде всего относится коллективизм — черта характера, выражающая стремление быть в коллективе, участвовать в его жизни, бороться за цели, которые он ставит, оказывать товарищескую помощь всем членам кол¬лектива. Коллективист рассматривает себя как неотделимую часть коллектива, его личные интересы, личные цели и стремления подчинены интересам, целям и стремлениям коллектива. Ученик, у которого хорошо развита эта черта характера, привязан к кол¬лективу, к своим товарищам.

Отрицательная черта характера, противоположная коллекти¬визму,— эгоизм. Действия эгоиста направляются корыстными интересами, стремлением в первую очередь заботиться о личном благополучии, о собственной выгоде.

Учащиеся с зачатками эгоизма встречаются иногда в нашей школе. Вот Катя С. Она отличается полным равнодушием к людям. Откровенно радуется плохим отметкам одноклассников, успехи же их переживает болезненно. Пренебрегает интересами класса. Как правило, эгоизм детей — следствие неправильного поведения родителей, безмерно балующих ребенка, не отказываю¬щих ему ни в чем, не приучающих его к труду. Учитель должен вовремя обратить особенное внимание на таких учащихся и наметить в отношении их специальную воспитательную работу.

С коллективизмом связана такая черта, как чуткость — внима¬тельное, участливое, бережное отношение к людям, их чувствам, заботам, постоянная готовность помочь человеку, умение сообра¬зить, какая именно помощь нужна в том или ином случае.

Чуткость не имеет ничего общего с мягкотелостью, со снисхо¬дительностью к человеческим слабостям. Внимательное и забот¬ливое отношение к человеку, уважение к нему выражается в стремлении помочь ему исправить свои ошибки, недостатки, отрицательные черты. Поэтому прямая, честная и справедливая товарищеская критика выступает как особая форма чуткого отношения к человеку, как средство взаимопомощи.

Иногда грубость школьников объясняется наличием у них неправильных моральных суждений. Некоторые ребята считают грубость и резкость признаком взрослости, мужественности, прямоты характера. Грубость школьников может быть следствием подражания некоторым взрослым или товарищам. Грубость может быть также следствием слабости воли: часто подросток еще не умеет сдерживать своих чувств, порывов, бывает склонен к импульсивности и даже к аффектам.

Одна из важнейших черт характера, выражающих отношение человека к обществу и другим людям,— честность. Для честного человека характерна безупречная чистота поступков. Честность выражается не только в уважении к чужой и особенно социали¬стической собственности, которую советский человек оберегает от расхищения и порчи. Честный человек добросовестно выпол¬няет свои обязанности, не мирится с формальным и безответ¬ственным отношением к делу со стороны других. Правдивость, добросовестность и прямота отличают все поступки такого чело¬века. Оп никогда не лжет, не хитрит, не обманывает, не лице¬мерит, крепко держит слово, не способен на низость, никогда не вступает в сделку с собственной совестью, не кривит душой.

Положительная черта характера, выражающая отношение к людям,— общительность, если, разумеется, она основана на чув¬стве коллективизма, а не исходит из корыстных мотивов. Общи¬тельные люди находят радость и удовлетворение в общении и совместной деятельности с другими людьми и испытывают тяго¬стное чувство, находясь вне коллектива.

Встречаются люди и с противоположными чертами характера, такими, как замкнутость, скрытность. Замкнутость и скрытность у школьника имеют различные корни. Часто это проявление меланхолического темперамента, иногда стойкое проявление обиды на незаслуженное наказание или отрицательную оценку со стороны взрослых, порой реакция на неудачу.

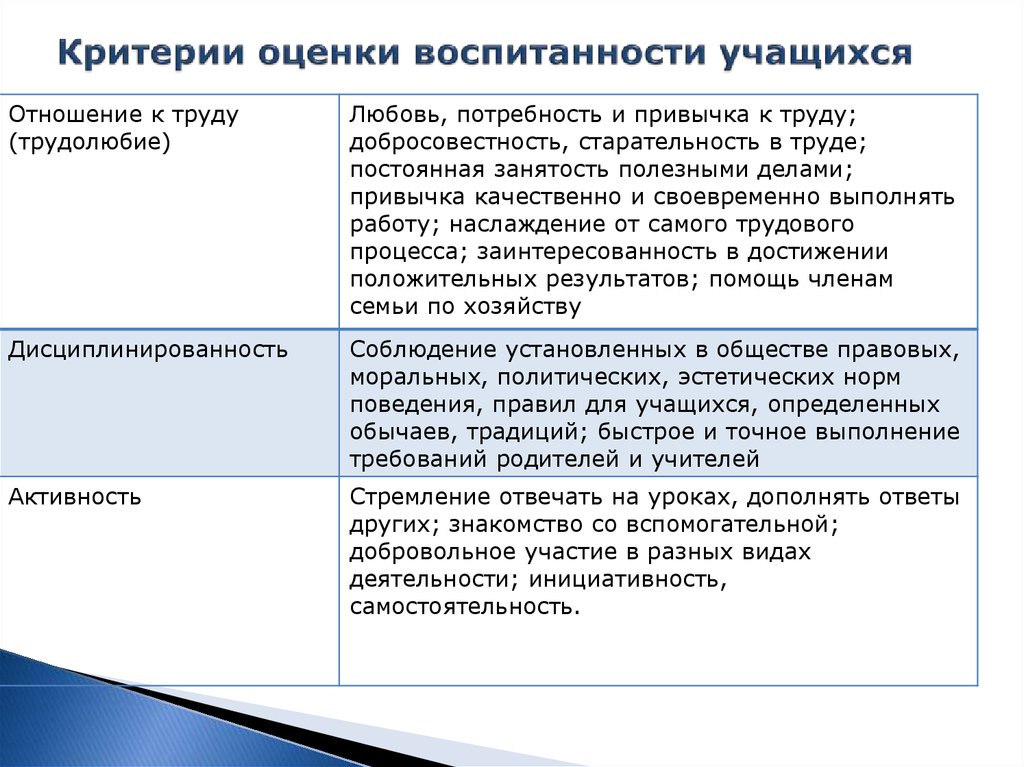

Черты характера, выражающие отношение к труду. Трудолю¬бием называют черту характера, выражающую желание трудиться, это желание связано с чувством удовлетворения, радости, удо¬вольствия от процесса труда и его результатов. Настоящая любовь к труду сочетается с добросовестностью и аккуратностью, потребностью не просто выполнять работу, а выполнять ее всегда наилучшим образом.

Коммунистическое общество будет основано на внутренней потребности всех его членов добровольно трудиться для общественного блага. Поэтому в центре воспитательной работы партия ставит развитие коммунистического отношения к труду у всех членов общества. Передовой советский человек трудится с подлинным энтузиазмом, презирает бездельников, лентяев, не мирится с формальным отношением к труду. Чуждые нашим людям черты характера, как лень, небрежность, выражаются в отрицательном или безразличном, нерадивом отношении к труду, формальном выполнении заданий.

Противоположные инициативности черты характера — косностъ, консерватизм — выражаются в отрицательном отношении новому, передовому, в склонности к рутине, слепом отношении традициям.

В процессе труда развивается и такая ценная черта характе¬ра, как бережливость, которая выражает отношение человека к результатам своей работы и деятельности других людей. Уважая труд, человек начинает бережно относиться к тому, что создано умом и руками человека, стремится избежать излишнего, нера¬ционального расходования материалов, орудий и продуктов тру¬да. Бережливость одинаково далека как от мотовства или хищ¬нического отношения к материальным ценностям, так и от ску¬пости и скаредности.

Черты характера, выражающие отношение к самому себе. Скромность как черта характера проявляется в том, что человек никогда не подчеркивает и не преувеличивает своих заслуг, достижений и личных качеств. Он убежден, что и окружающие его люди наделены достоинствами, быть может, даже в большей степени, чем он сам. Скромность — это простота и естественность в обращении с людьми, в поведении, костюме, манерах, в речи.

Скромность тесно связана с самокритичностью, т. е. требова¬тельностью к себе, умением трезво оценивать свою работу, ви¬деть свои ошибки, выявлять свои недостатки и, признавая их честно и открыто, принимать меры к их устранению.

Скромность всегда должна сочетаться с чувством собственного достоинства, самоуважением, основанным на осознании своих успехов в общественно полезном труде, в борьбе за общие цели. Это рождает уверенность в своих силах, дает человеку право уважать себя, не чувствовать себя никчемным, ненужным. Само¬уважение не имеет, однако, ничего общего с зазнайством, заносчи¬востью, высокомерием — неправомерно высокой оценкой своей личности, преувеличенным самомнением.

Зазнайство, хвастовство детей обычно следствие переоценки взрослыми успехов детей, их достижений, способностей, постоян¬ного подчеркивания превосходства одних детей над другими, захваливания их.

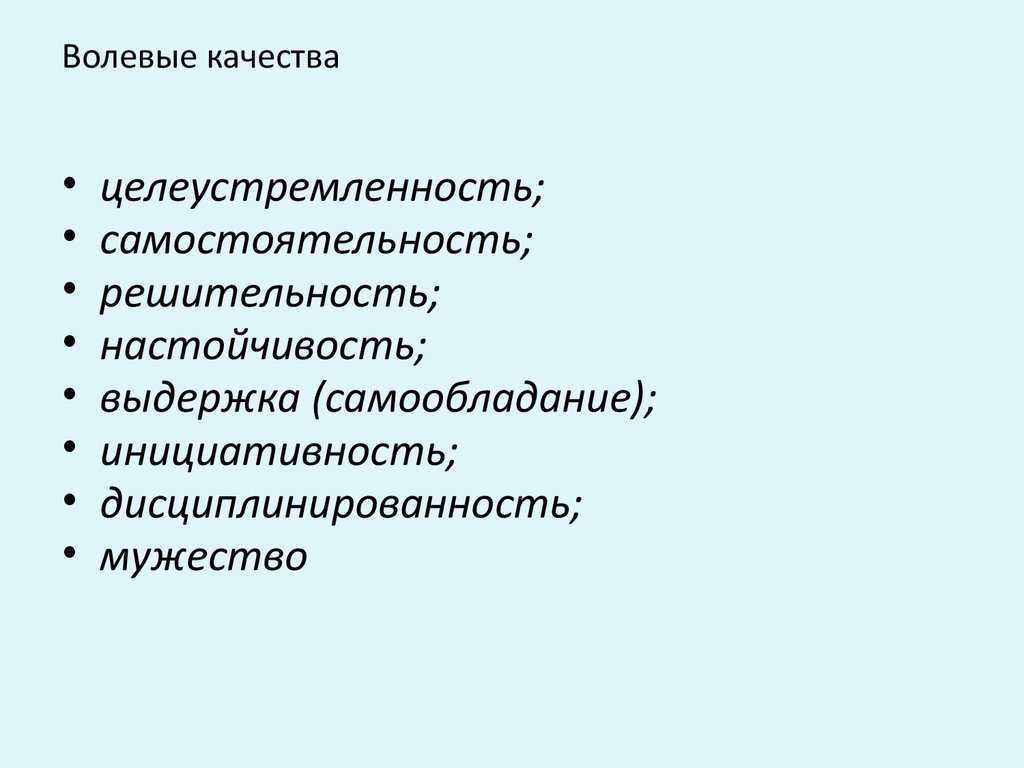

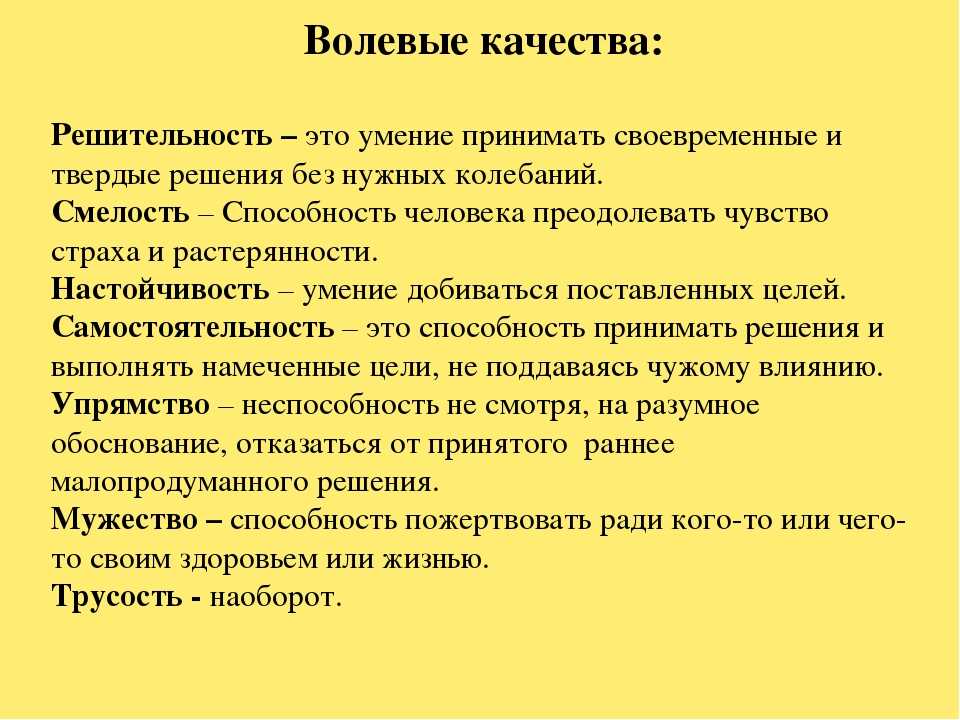

Волевые черты характера. Волевые черты характера выра¬жаются в умении и привычке сознательно регулировать свое поведение, преодолевать препятствия на пути к поставленным целям.

Волевые черты характера нельзя оценивать и воспитывать, не учитывая направленности личности.

Целеустремленность и настойчивость карьериста, смелость хулигана никак не являются положительными чертами. Волевые черты характера ценны лишь при условии морально воспитанной воли.

Целеустремленность и настойчивость карьериста, смелость хулигана никак не являются положительными чертами. Волевые черты характера ценны лишь при условии морально воспитанной воли. К волевым чертам характера относят целеустремленность, самостоятельность, решительность, настойчивость, выдержку, мужество и смелость, дисциплинированность (см. гл. XIII).

Крутецкий В. А. Психология: Учебник для учащихся пед. училищ.— М.: Просвещение, 1980.—352 с, ил.

Главная страница =>библиотека=>оглавление

Общение и характер человека

10.02.2016

На поведение человека в процессе общения влияет его характер. В переводе с древнегреческого слово «характер» обозначает «чеканка», «печать». В самом деле, с одной стороны, жизнь чеканит, отливает характер человека, а с другой – характер накладывает печать на все поступки, мысли и чувства человека.

Характер – это совокупность устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающаяся и проявляющаяся в деятельности и общении, обусловливая типичные для индивида способы поведения.

Восточная пословица гласит: «Посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу». Говоря о характере, мы подразумеваем типичные, часто повторяющиеся в поступках и действиях проявления индивидуальных свойств человека, привычные формы его поведения. Трусливый человек не может стать совершить решительный поступок, а вежливый – нагрубить. Для них это не свойственно и не соответствует их характер.

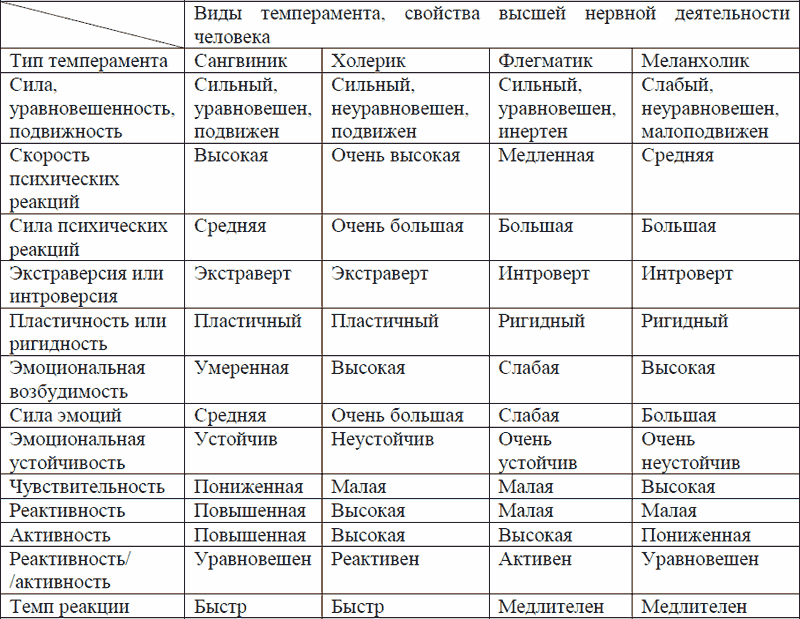

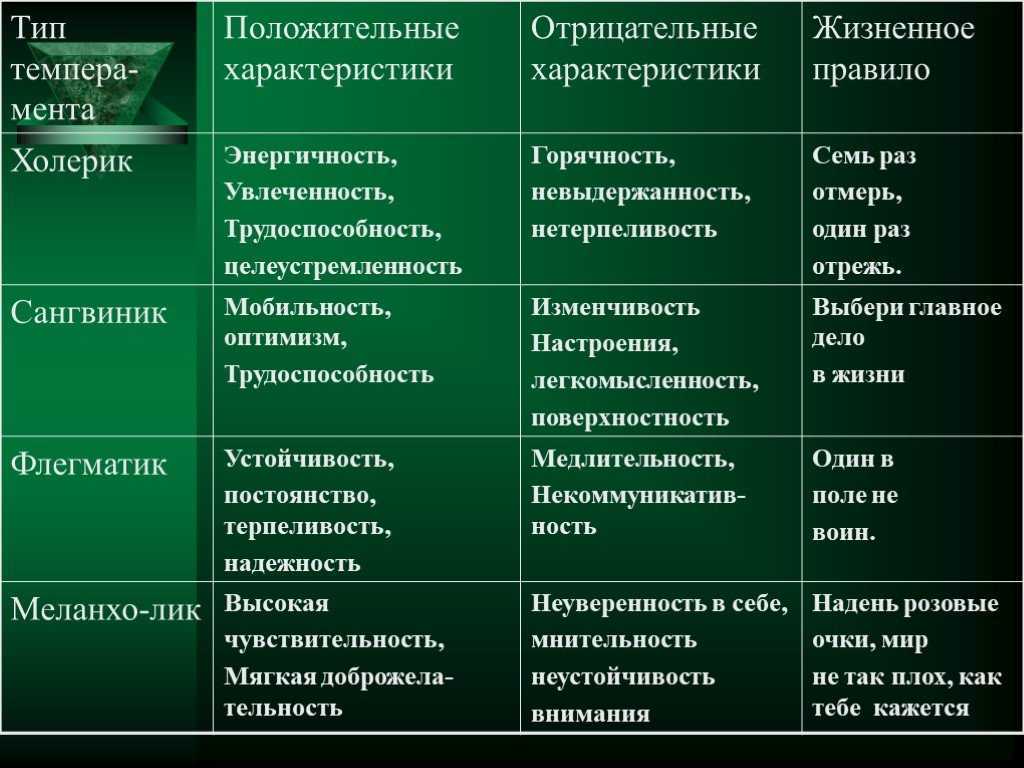

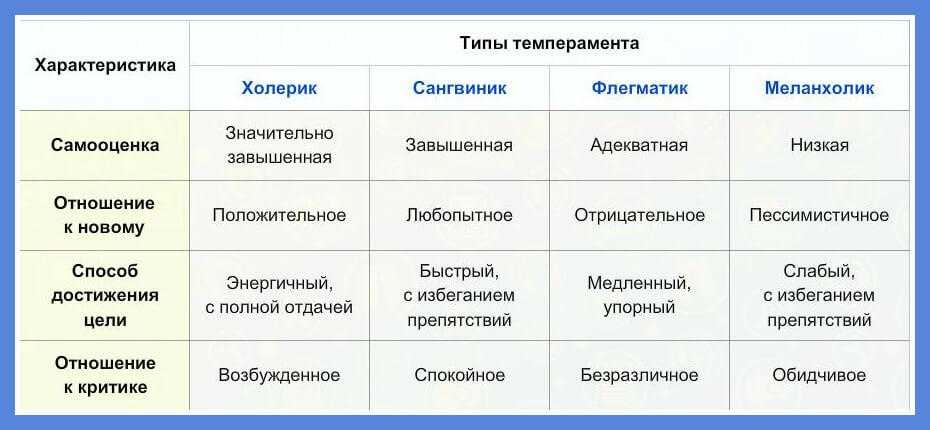

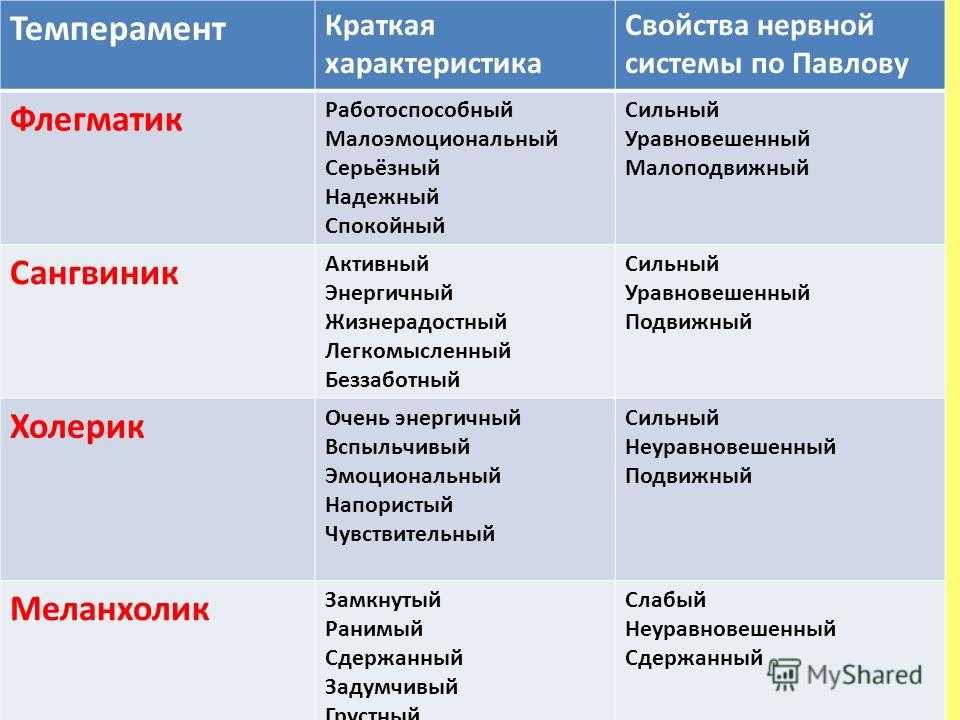

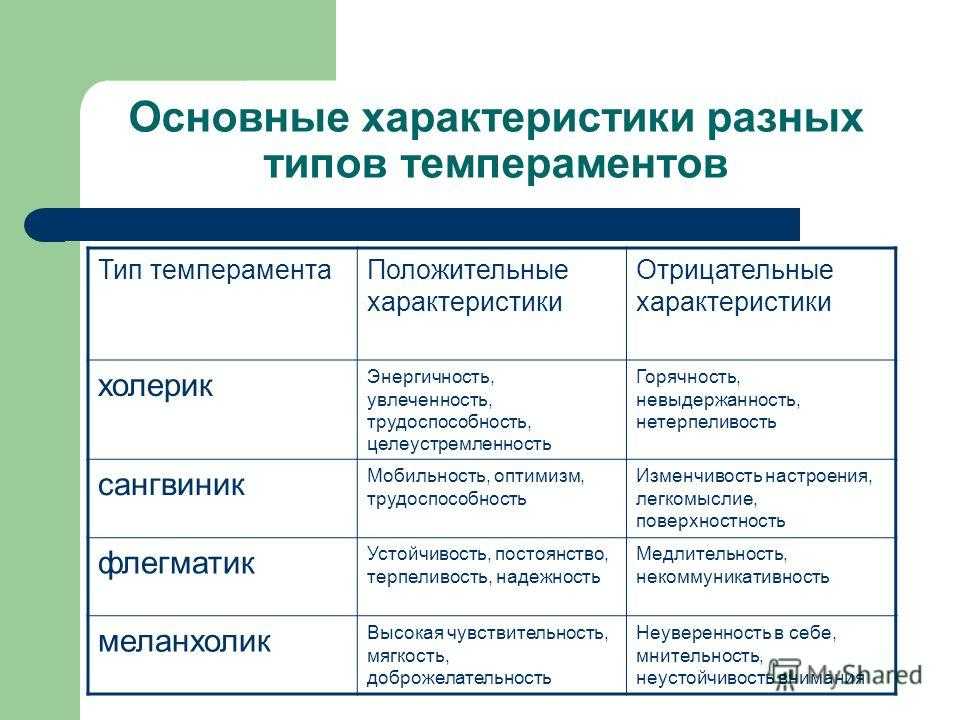

Характер взаимосвязан с другими сторонами личности, в частности с темпераментом и способностями.

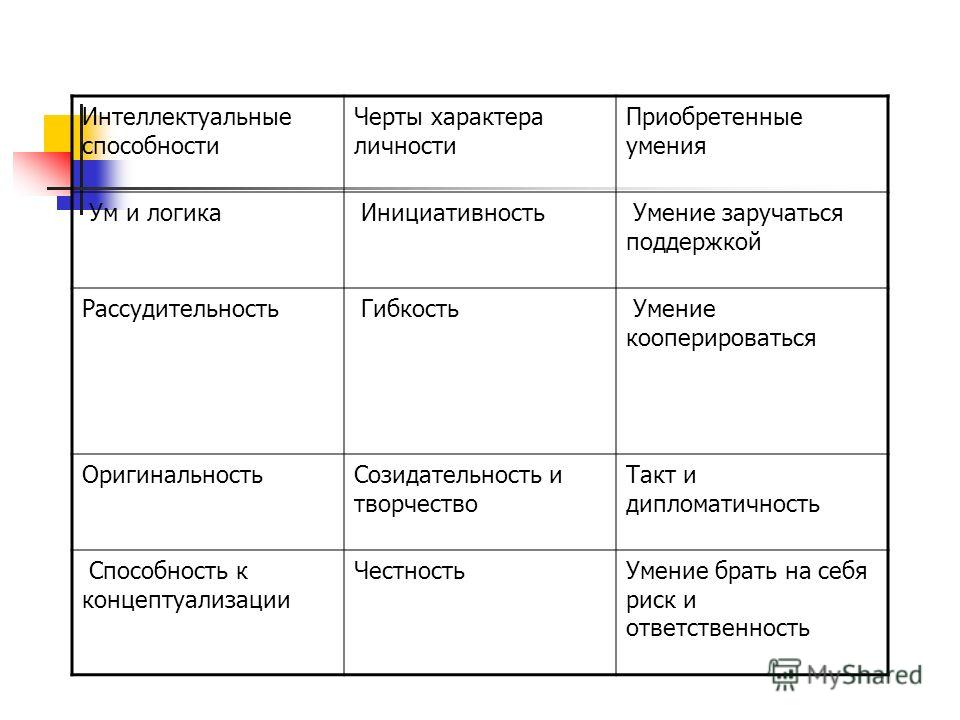

Отдельные свойства характера зависят друг от друга, связаны друг с другом и образуют целостную организацию, которую называют структурой характера. В структуре характера выделяют две группы черт. Под чертой характера понимают те или иные особенности личности человека, которые систематически проявляются в различных видах его деятельности и по которым можно судить о его возможных поступках в определенных условиях. К первой группе черт относятся черты, выражающие направленность личности (устойчивые потребности, установки, интересы, склонности, идеалы, цели), систему отношений к окружающей действительности и представляющие собой индивидуально-своеобразные способы осуществления этих отношений. Ко второй группе относятся интеллектуальные, волевые и эмоциональные черты характера.

Ко второй группе относятся интеллектуальные, волевые и эмоциональные черты характера.

Среди свойств характера принято различать общие (глобальные) и частные. Глобальные свойства характера оказывает свое действие на широкую сферу поведенческих проявлений. Принято выделить пять глобальных черт характера (Шмелев А.Г., Водунов М.В., Норманн У. и др.):

- самоуверенность – неуверенность;

- согласие, дружелюбие – враждебность;

- сознательность – импульсивность;

- эмоциональная стабильность – тревожность;

- интеллектуальная гибкость – ригидность.

Такие черты, как экстраверсия – интроверсия, сопоставляются с более глобальными чертами характера, как уверенность и неуверенность в себе; так, общительность, экстравертированность склонны проявлять уверенные в себе люди, а неуверенные в себе проявляют замкнутость, интровертированность.

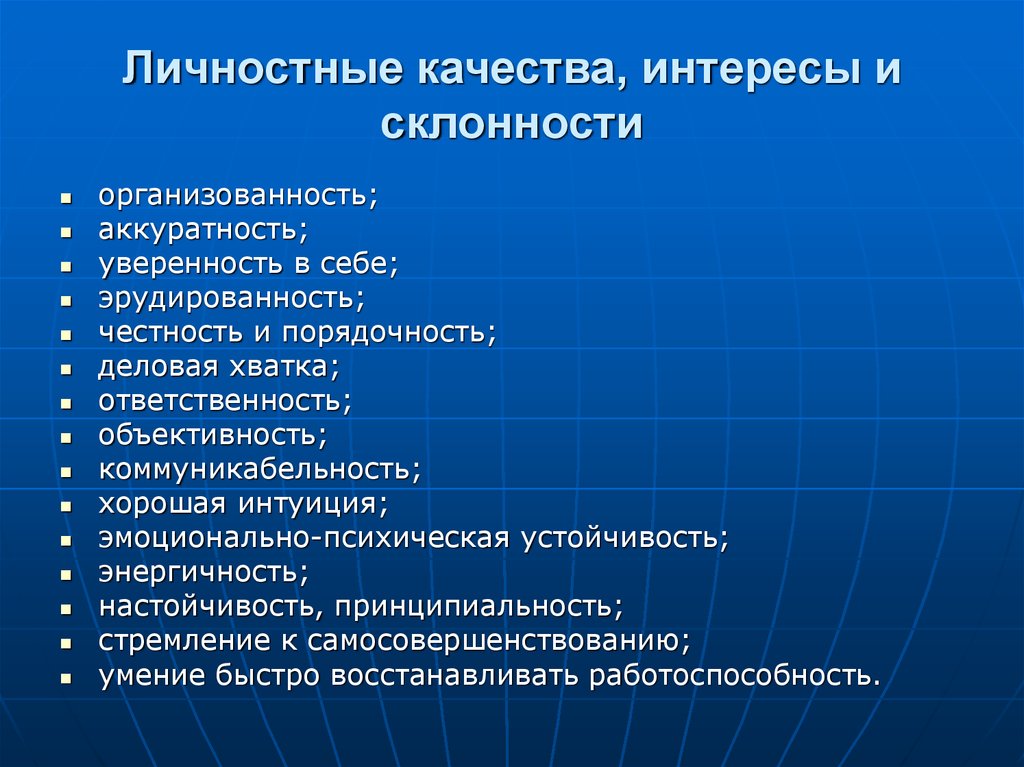

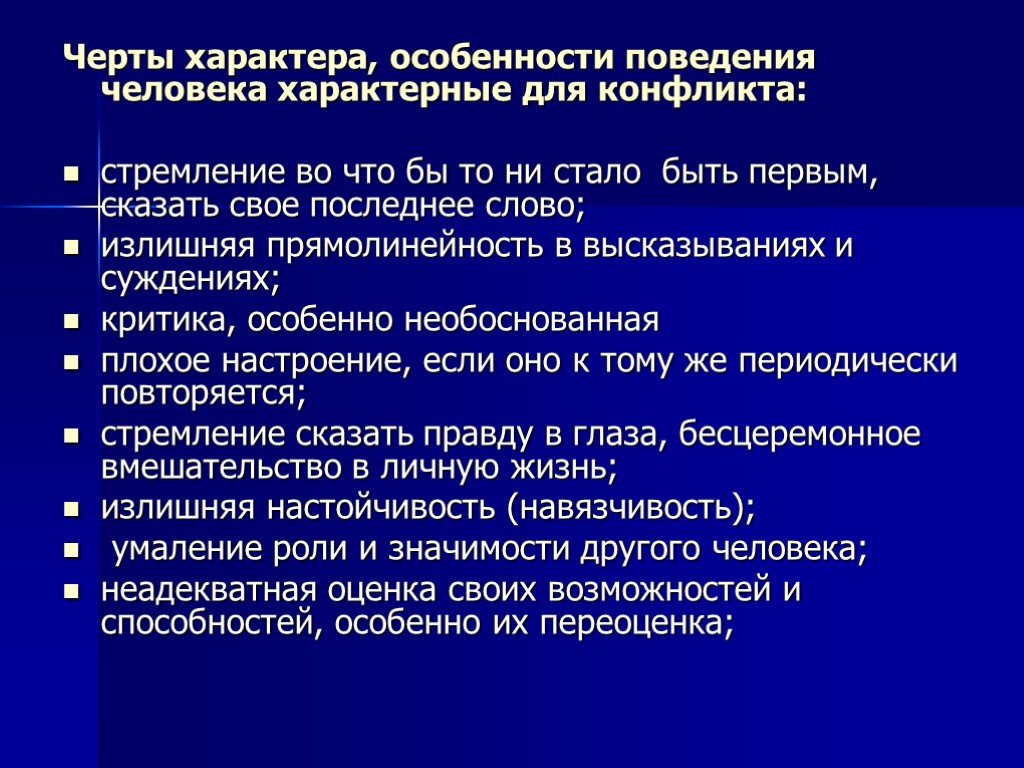

Среди локальных, частных свойств характера, которые влияют на частные, узкие ситуации, можно выделить следующие: общительность – замкнутость, доминантность (лидерство) – подчиненность, оптимизм –пессимизм, совестливость – бессовестность, смелость — осторожность, впечатлительность – «толстокожесть», доверчивость – подозрительность, мечтательность – практицизм, тревожная ранимость – спокойная безмятежность, деликатность – грубость, самостоятельность – конформизм (зависимость от группы), самоконтроль — импульсивность, страстная увлеченность – апатичная вялость, миролюбивость – агрессивность, деятельная активность – пассивность, гибкость – ригидность, демонстративность – скромность, честолюбие – непритязательность, оригинальность – стереотипность.

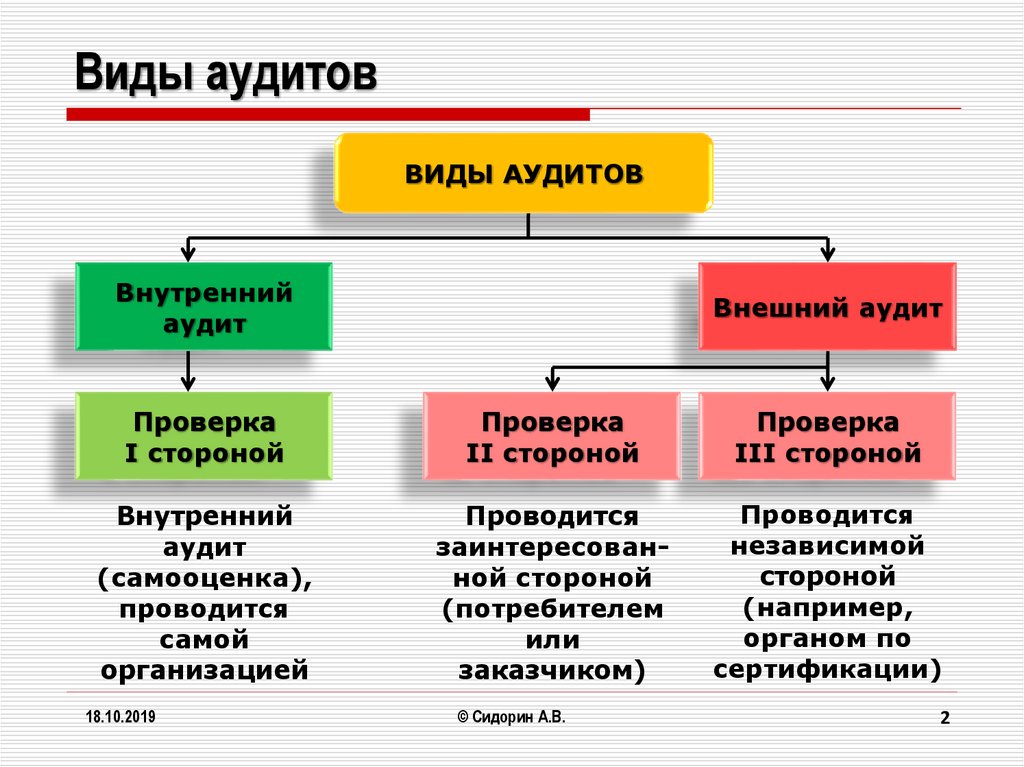

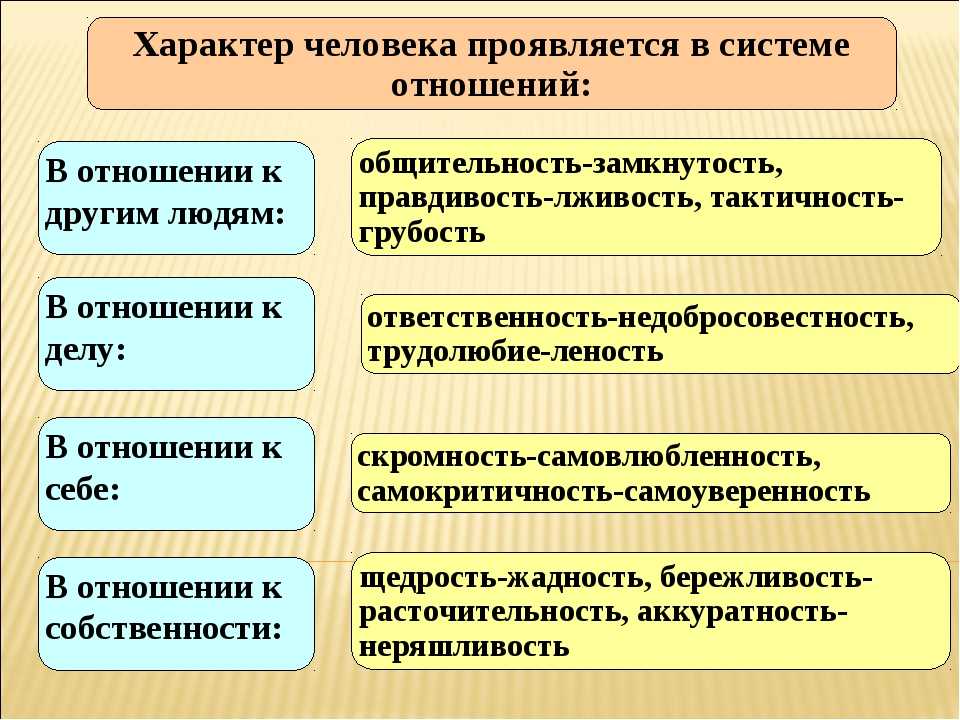

В системе отношений выделяют четыре группы черт характера, свидетельствующих об отношении человека к:

- другим людям (общительность, замкнутость, равнодушие, чуткость и пр.)

- своему делу (трудолюбие, лень, ответственность, инициативность, халатность и пр.)

- самому себе (скромность, тщеславие, самокритичность)

- вещам (аккуратность, бережливость).

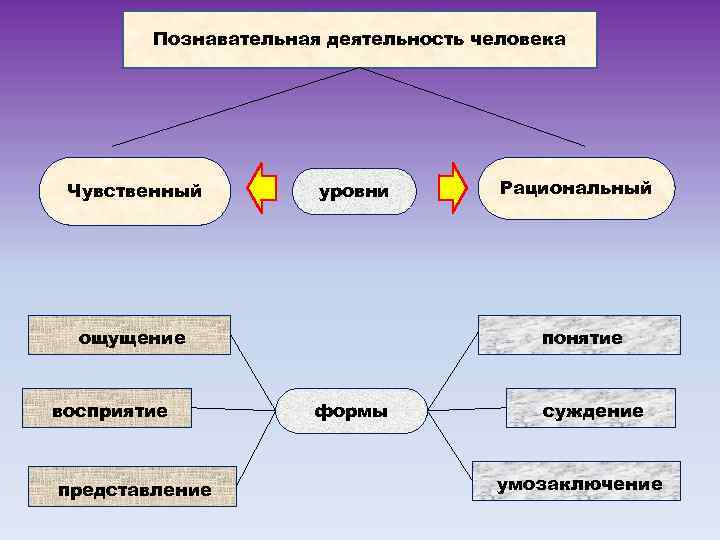

В характере человека выделяют интеллектуальные, эмоциональные и волевые черты. Говоря об интеллектуальных чертах характера, имеют в виду прежде всего сложившиеся качества ума (сообразительность, наблюдательность и др.). В эмоциональных чертах проявляется отношение к явлениям действительности (возбудимость, рассудочность и т.д.), а так же преобладающие настроения. Волевые черты характера определяют умение и готовность человека сознательно регулировать свою деятельность, связанную с преобладанием трудностей (решительность, целеустремленность).

В описании характера психологи используют акцентуации характера человека. Акцентуации (от лат. Accents – ударение) – введенное К. Леонгардом понятие, означающее чрезмерную выраженность отдельных черт характера и их сочетаний, представляющую крайние варианты нормы, граничащие с психотипами. Акцентуации характера отличаются от последних отсутствием одновременного проявления свойственной психопатиям триады признаков: стабильности характера по времени, тотальности его проявлений во всех ситуациях, социальной дезадаптации.

Акцентуации (от лат. Accents – ударение) – введенное К. Леонгардом понятие, означающее чрезмерную выраженность отдельных черт характера и их сочетаний, представляющую крайние варианты нормы, граничащие с психотипами. Акцентуации характера отличаются от последних отсутствием одновременного проявления свойственной психопатиям триады признаков: стабильности характера по времени, тотальности его проявлений во всех ситуациях, социальной дезадаптации.

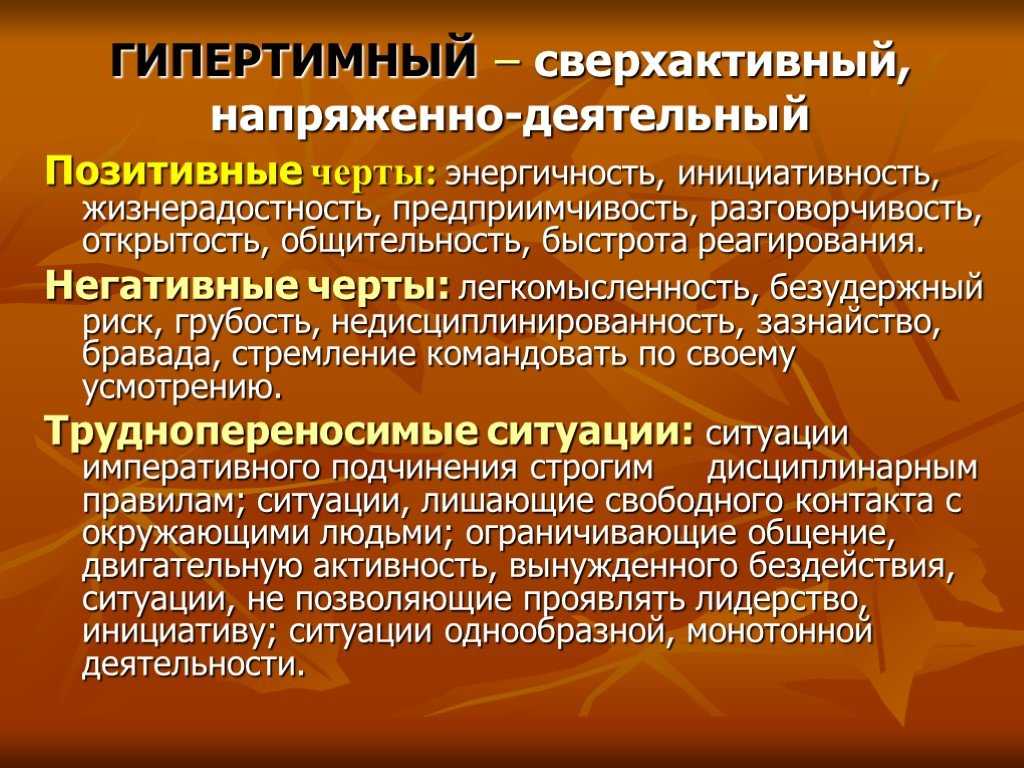

Выделяют следующие виды акцентуации:

- астеническая – для неё характерны быстрая утомляемость, раздражительность, склонность к депрессии и ипохондрии.

- Гипертимная – для этой акцентуации характерно приподнятое настроение, повышенная психическая активность с жаждой деятельности и тенденций разрабатываться, не доводя дело до конца.

- Демонстративная или истироидная – акцентуация, которая характеризуется выраженной тенденцией к вытеснению неприятных для субъекта фактов и событий, к лживости, фантазированию и притворству, используемым для привлечения к себе внимания, аватюристичность, тщеславие, «бегство в болезнь» (ипохондрия), при неудовлетворенной потребности в признании.

- Дистимная – для данной акцентуации характерны преобладание пониженного настроения, склонность к депрессии, сосредоточенность на мрачных, печальных сторонах жизни.

- Конформная – акцентуация, для которой характерны чрезмерная подчиненность и зависимость от мнения окружающих, недостаток критичности и инициативности, склонность к консерватизму.

- Лабильная – характеризуется резкой смены настроения в зависимости от ситуации.

- Неустойчивая – характерны склонность легко поддаваться влиянию окружающих, постоянный поиск новых впечатлений, компаний, умение легко устанавливать контакты поверхностного характера.

- Параноидальная или застревающая – характеризуется повышенной подозрительностью и болезненной обидчивостью, стойкостью отрицательных аффектов, стремлением к доминированию, неприятием мнения других; следствие ее – высокая конфликтность.

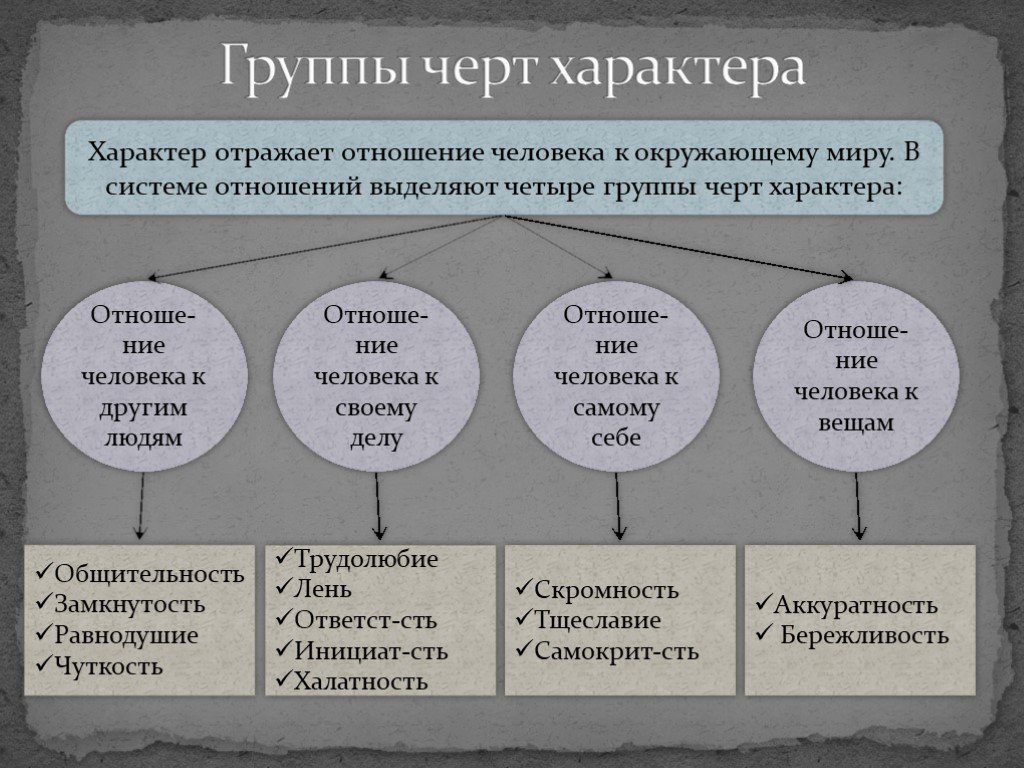

- Психастеническая – акцентуация, для которой характерны высокая тревожность, мнительность, нерешительность, склонность к самоанализу, постоянным сомнениям и рассуждениям, тенденция к образованию обсессий и ритуальным действиям.

- Сенситивная – акцентуация, которая характеризуется повышенной впечатлительностью, боязливостью, обостренным чувством собственной неполноценности.

- Циклоидная – акцентуация, которая характеризуется чередованием фаз плохого и хорошего настроения с различными периодами.

- Шизоидная – для нее характерны отгороженность, замкнутость, интроверсия, эмоциональная холодность, проявляющееся в отсутствии сопереживания, в трудностях при установлении эмоциональных контактов; недостаток интуиции в процессе общении.

- Эпилептоидная – акцентуация, которая характеризуется склонностью к злобно-тоскливому настроению (дисфория) с накапливающейся агрессией, проявляемой в виде приступов ярости и гнева (иногда с элементами жесткости), конфликтностью, вязкостью мышления, скрупулезной педантичностью.

Ключевые слова: Характер, Общение

Источник: Стасенко В.Г., Психология общения

| Материалы по теме |

|---|

Механизмы восприятия в межгрупповом общении Горанчук В. |

Депрессивный и маниакальный тип характера Малкина-Пых И.Г., Техники гештальта и когнитивной терапии |

Мимика, как средство общения Ильин Е. П., Психология общения и межличностных отношений. — СПб.: Питер, 2009. — 576 с…. |

Социально-психологические механизмы общения Руденский Е.В., Социальная психология |

Общение и межличностные отношения И.Т. Кавецкий, Т.Л. Рыжковская, И.А. Коверзнева, В.Г. Игнатович, Н.А. Лобан, С.В…. |

Свойства, черты характера Штейнмец А.Э., Общая психология |

Вина, ее сущность и роль в общении Ильин Е. П., Психология общения и межличностных отношений. |

Стили педагогического общения Ильин Е.П., Психология для педагогов |

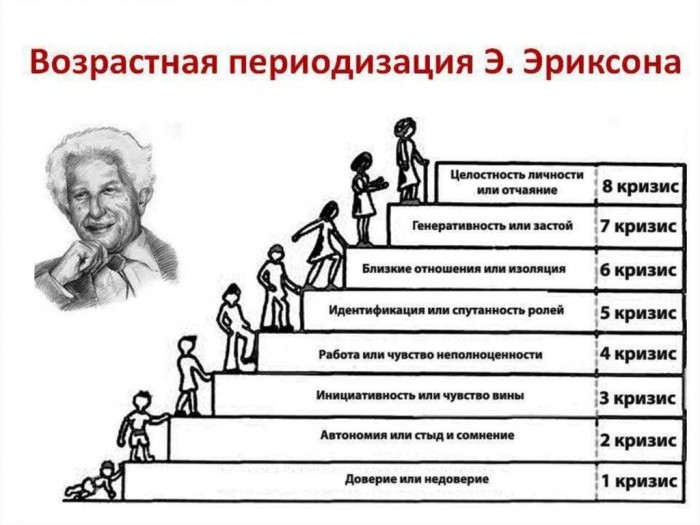

8 стадий психосоциального развития Эрика Эриксона

Эриксон утверждал, что личность развивается в предопределенном порядке через восемь стадий психосоциального развития, от младенчества до взрослой жизни. На каждом этапе человек переживает психосоциальный кризис, который может иметь положительный или отрицательный результат для развития личности.Для Эриксона (1958, 1963) эти кризисы носят психосоциальный характер, поскольку они связаны с психологическими потребностями личности (т. е. психопатами), противоречащими потребностям общества (т. е. социальным).

Согласно теории, успешное завершение каждого этапа приводит к здоровой личности и приобретению основных добродетелей. Основные добродетели — это характерные сильные стороны, которые эго может использовать для разрешения последующих кризисов.

Неспособность успешно завершить этап может привести к уменьшению способности проходить дальнейшие этапы и, следовательно, к более нездоровой личности и самоощущению. Эти этапы, однако, могут быть успешно решены в более позднее время.

| Этап | Психосоциальный кризис | Основная Добродетель | Возраст |

|---|---|---|---|

| 1. | Доверие против недоверия | Надежда | 0 – 1½ |

| 2. | Автономия против стыда | Воля | 1½ – 3 |

| 3. | Инициатива против Вины | Назначение | 3 – 5 |

| 4. | Трудолюбие против неполноценности | Компетенция | 5 – 12 |

| 5. | Идентичность и путаница ролей | Верность | 12 – 18 |

| 6. | Близость против изоляции | Любовь | 18 – 40 |

7. | Генерация против стагнации | Уход | 40 – 65 |

| 8. | Целостность эго против отчаяния | Мудрость | 65+ |

В этой статье

1. Доверие против недоверия

Доверие против недоверия — первый этап теории психосоциального развития Эрика Эриксона. Эта стадия начинается с рождения и продолжается примерно до 18-месячного возраста. На этом этапе младенец не уверен в мире, в котором он живет, и смотрит на своего основного опекуна за стабильностью и последовательностью ухода.

Если забота, которую получает младенец, постоянна, предсказуема и надежна, у него разовьется чувство доверия, которое перенесет его в другие отношения, и он сможет чувствовать себя в безопасности, даже когда ему угрожают.

Если эти потребности не удовлетворяются постоянно, могут развиться недоверие, подозрительность и тревога.

Если уход был непоследовательным, непредсказуемым и ненадежным, у младенца может развиться чувство недоверия, подозрительности и беспокойства. В этой ситуации у младенца не будет уверенности в окружающем мире или в своих способностях влиять на события.

В этой ситуации у младенца не будет уверенности в окружающем мире или в своих способностях влиять на события.

Успех и неудача на первом этапе

Успех на этом этапе приведет к добродетели надежда . Развивая чувство доверия, младенец может иметь надежду на то, что по мере возникновения новых кризисов существует реальная возможность того, что другие люди окажутся рядом в качестве источника поддержки.

Неспособность обрести добродетель надежды приведет к развитию страха. Этот младенец перенесет с собой базовое чувство недоверия в другие отношения. Это может привести к беспокойству, повышенной неуверенности и чрезмерному чувству недоверия к окружающему миру.

В соответствии со взглядами Эриксона на важность доверия исследование Боулби и Эйнсворта показало, как качество раннего опыта привязанности может повлиять на отношения с другими людьми в более позднем возрасте.

2. Автономия против стыда и сомнения

Автономия в противовес стыду и сомнению — вторая стадия психосоциального развития Эрика Эриксона.

Эта стадия происходит в возрасте от 18 месяцев до примерно 3 лет. По словам Эриксона, дети на этом этапе ориентированы на развитие чувства личного контроля над физическими навыками и чувства независимости.

Успех на этом этапе приведет к добродетели будет . Если детей на этом этапе поощрять и поддерживать в их растущей независимости, они становятся более уверенными и уверенными в своей способности выживать в мире.

Если детей критикуют, чрезмерно контролируют или им не дают возможности самоутвердиться, они начинают чувствовать себя неадекватными в своей способности к выживанию и могут затем стать чрезмерно зависимыми от других, терять чувство собственного достоинства и испытывать чувство стыда или сомнения в своих силах.

Что происходит на этом этапе?

Ребенок развивается физически и становится более подвижным, и обнаруживает, что он или она обладает многими навыками и способностями, такими как надевание одежды и обуви, игра с игрушками и т. д. Такие навыки иллюстрируют растущее чувство независимости и автономии ребенка.

д. Такие навыки иллюстрируют растущее чувство независимости и автономии ребенка.

Например, на этом этапе дети начинают отстаивать свою независимость, уходя от матери, выбирая, с какой игрушкой играть, и делая выбор в отношении того, что им нравится носить, есть и т. д.

Что могут сделать родители, чтобы развить чувство контроля?

Эриксон утверждает, что очень важно, чтобы родители позволяли своим детям исследовать пределы своих способностей в благоприятной среде, терпимой к неудачам.

Например, вместо того, чтобы надевать на ребенка одежду, поддерживающий родитель должен иметь терпение и позволять ребенку пробовать до тех пор, пока он не добьется успеха или не попросит о помощи.

Итак, родители должны поощрять ребенка к тому, чтобы он становился более самостоятельным, и в то же время защищать ребенка, чтобы избежать постоянных неудач.

От родителя требуется тонкий баланс. Они должны стараться не делать все за ребенка, но если ребенок не справляется с определенной задачей, они не должны критиковать ребенка за неудачи и несчастные случаи (особенно при приучении к туалету).

Целью должен быть «самоконтроль без потери чувства собственного достоинства» (Гросс, 19 лет).92).

3. Инициатива против вины

Инициатива против вины — это третий этап теории психосоциального развития Эрика Эриксона. На стадии «инициатива против вины» дети чаще самоутверждаются, направляя игру и другие социальные взаимодействия.

Это особенно живые, бурно развивающиеся годы в жизни ребенка. По словам Би (1992), это «время энергичных действий и поведения, которое родители могут расценивать как агрессивное».

В этот период основной особенностью ребенка является регулярное взаимодействие с другими детьми в школе. Центральное место на этом этапе занимает игра, поскольку она дает детям возможность исследовать свои навыки межличностного общения посредством инициирующих действий.

Дети начинают планировать занятия, придумывать игры и инициировать занятия с другими. Если предоставляется такая возможность, дети развивают чувство инициативы и чувствуют себя уверенно в своей способности руководить другими и принимать решения.

И наоборот, если эта склонность подавляется посредством критики или контроля, у детей развивается чувство вины. Ребенок часто переступает черту в своей настойчивости, и опасность заключается в том, что родители склонны наказывать ребенка и слишком сильно ограничивать его инициативу.

Именно на этом этапе ребенок начнет задавать много вопросов по мере роста его тяги к знаниям. Если родители относятся к вопросам ребенка как к тривиальным, раздражающим или смущающим, а другие аспекты их поведения как к угрожающим, то у ребенка может возникнуть чувство вины за то, что он «причиняет неудобства».

Слишком сильное чувство вины может замедлить взаимодействие ребенка с другими людьми и помешать его творчеству. Некоторая вина, конечно, необходима; иначе ребенок не умел бы владеть собой или иметь совесть.

Важен здоровый баланс между инициативой и чувством вины. Успех на этом этапе приведет к добродетели цели , а неудача приведет к чувству вины.

4. Трудолюбие против неполноценности

Четвертый психосоциальный кризис Эриксона, связанный с трудолюбием (компетенцией) и неполноценностью, возникает в детстве в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Дети находятся на этапе, когда они будут учиться читать и писать, считать, делать что-то самостоятельно. Учителя начинают играть важную роль в жизни ребенка, обучая его определенным навыкам.

Именно на этом этапе группа сверстников ребенка приобретет большее значение и станет основным источником самооценки ребенка. Теперь ребенок чувствует потребность завоевать одобрение, демонстрируя определенные компетенции, которые ценятся обществом, и у него начинает развиваться чувство гордости за свои достижения.

Если детей поощряют и поощряют за их инициативу, они начинают чувствовать себя трудолюбивыми (компетентными) и чувствуют уверенность в своей способности достигать целей. Если эта инициатива не поощряется, если она ограничивается родителями или учителем, то ребенок начинает чувствовать себя неполноценным, сомневаться в своих силах и поэтому может не реализовать свой потенциал.

Если ребенок не может развить определенный навык, которого, по его мнению, требует общество (например, быть спортивным), у него может развиться чувство неполноценности.

Некоторые неудачи могут быть необходимы, чтобы ребенок мог развить некоторую скромность. Опять же, необходим баланс между компетентностью и скромностью. Успех на этом этапе приведет к достоинству компетентности .

5. Идентичность и путаница ролей

Пятая стадия теории психосоциального развития Эрика Эриксона — это идентичность и смешение ролей, и она возникает в подростковом возрасте, примерно с 12 до 18 лет. На этом этапе подростки ищут ощущение себя и личной идентичности посредством интенсивного изучения личных ценностей, убеждений и целей.

В подростковом возрасте наиболее важен переход от детства к взрослой жизни. Дети становятся более самостоятельными и начинают смотреть в будущее с точки зрения карьеры, отношений, семьи, жилья и т. д. Человек хочет принадлежать обществу и вписаться в него.

д. Человек хочет принадлежать обществу и вписаться в него.

Подростковый ум — это, по сути, ум или мораторий, психосоциальная стадия между детством и взрослой жизнью, а также между моралью, усвоенной ребенком, и этикой, которую должен развить взрослый (Эриксон, 1963, с. 245).

Это основная стадия развития, на которой ребенок должен усвоить роли, которые он будет играть во взрослом возрасте. Именно на этом этапе подросток пересматривает свою личность и пытается точно выяснить, кто он или она. Эриксон предполагает, что задействованы две идентичности: сексуальная и профессиональная.

Согласно Би (1992), в конце этой стадии должно произойти «реинтегрированное ощущение себя, того, что человек хочет делать или кем он хочет быть, и своей соответствующей половой роли». На этом этапе образ тела подростка меняется.

Эриксон утверждает, что подросток может какое-то время чувствовать себя некомфортно в своем теле, пока не сможет адаптироваться и «врасти» в изменения. Успех на этом этапе приведет к добродетели верности .

Успех на этом этапе приведет к добродетели верности .

Верность предполагает способность посвятить себя другим на основе принятия других, даже когда могут быть идеологические различия.

В этот период они изучают возможности и начинают формировать свою личность на основе результатов своих исследований. Неспособность установить чувство идентичности в обществе («Я не знаю, кем хочу стать, когда вырасту») может привести к путанице ролей. Путаница ролей предполагает, что человек не уверен в себе или своем месте в обществе.

В ответ на смешение ролей или кризис идентичности подросток может начать экспериментировать с другим стилем жизни (например, с работой, образованием или политической деятельностью).

Также давление на кого-то в идентичности может привести к бунту в виде установления негативной идентичности, а вдобавок к этому чувству несчастья.

6. Близость или изоляция

Близость против изоляции — шестой этап теории психосоциального развития Эрика Эриксона.

Этот этап происходит в молодом взрослом возрасте в возрасте примерно от 18 до 40 лет. На этом этапе основной конфликт сосредоточен на формировании близких, любовных отношений с другими людьми.

На этом этапе мы начинаем более тесно делиться собой с другими. Мы исследуем отношения, ведущие к долгосрочным обязательствам с кем-то, кроме члена семьи.

Успешное завершение этого этапа может привести к счастливым отношениям и чувству приверженности, безопасности и заботы в отношениях.

Избегание близости, боязнь обязательств и отношений может привести к изоляции, одиночеству, а иногда и к депрессии. Успех на этом этапе приведет к достоинству любовь .

7. Генерация против стагнации

Генерация против стагнации — седьмая из восьми стадий теории психосоциального развития Эрика Эриксона. Этот этап происходит в середине взрослой жизни (в возрасте от 40 до 65 лет).

С психологической точки зрения, генеративность означает «оставлять свой след» в мире, создавая или взращивая вещи, которые переживут человека. В среднем возрасте люди испытывают потребность создавать или развивать вещи, которые переживут их, часто имея подопечных или создавая позитивные изменения, которые принесут пользу другим людям.

В среднем возрасте люди испытывают потребность создавать или развивать вещи, которые переживут их, часто имея подопечных или создавая позитивные изменения, которые принесут пользу другим людям.

Мы приносим пользу обществу, воспитывая наших детей, продуктивно работая и участвуя в общественной деятельности и организациях. Благодаря генеративности мы развиваем ощущение того, что являемся частью более широкой картины.

Успех приводит к ощущению полезности и достижения, а неудача приводит к поверхностной вовлеченности в мир.

Не находя способ внести свой вклад, мы становимся застойными и чувствуем себя непродуктивными. Эти люди могут чувствовать себя оторванными или оторванными от своего сообщества и общества в целом. Успех на этом этапе приведет к достоинству уход .

8. Целостность эго против отчаяния

Целостность эго против отчаяния — это восьмой и последний этап стадийной теории психосоциального развития Эрика Эриксона.

Эта стадия начинается приблизительно в возрасте 65 лет и заканчивается смертью. Именно в это время мы размышляем о своих достижениях и можем развить честность, если видим, что ведем успешную жизнь.

Люди, которые размышляют о своей жизни и сожалеют о том, что не достигли своих целей, будут испытывать чувство горечи и отчаяния.

Эриксон описал целостность эго как «принятие своего единственного жизненного цикла как чего-то, что должно быть» (1950, с. 268), а позже как «чувство связности и целостности» (1982, с. 65).

По мере того, как мы становимся старше (65+ лет) и становимся пожилыми гражданами, мы склонны снижать нашу продуктивность и исследовать жизнь как пенсионеры.

Эрик Эриксон считал, что если мы считаем свою жизнь непродуктивной, чувствуем вину за свое прошлое или чувствуем, что не достигли своих жизненных целей, мы становимся неудовлетворенными жизнью и развиваем отчаяние, что часто приводит к депрессии и безнадежности.

Успех на этом этапе приведет к добродетели мудрости . Мудрость позволяет человеку оглянуться на свою жизнь с чувством завершенности и полноты, а также принять смерть без страха.

Мудрость позволяет человеку оглянуться на свою жизнь с чувством завершенности и полноты, а также принять смерть без страха.

Мудрые люди не характеризуются постоянным состоянием целостности эго, но они испытывают как целостность эго, так и отчаяние. Таким образом, поздняя жизнь характеризуется как целостностью, так и отчаянием как чередующимися состояниями, которые необходимо уравновешивать.

Критическая оценка

Распространяя понятие развития личности на всю жизнь, Эриксон описывает более реалистичную перспективу развития личности (McAdams, 2001).

Основываясь на идеях Эриксона, психология переосмыслила то, как рассматриваются более поздние периоды жизни. Средняя и поздняя взрослость больше не считаются несущественными, благодаря Эриксону, они теперь считаются активными и важными периодами личностного роста.

Теория Эриксона имеет хорошую внешнюю валидность. Многие люди обнаруживают, что могут относиться к его теориям о различных стадиях жизненного цикла через собственный опыт.

Однако Эриксон довольно расплывчато о причинах развития. Какой опыт должен быть у людей, чтобы успешно разрешать различные психосоциальные конфликты и переходить с одной стадии на другую? Теория не имеет универсального механизма выхода из кризиса.

Действительно, Эриксон (1964) признает, что его теория представляет собой скорее описательный обзор человеческого социального и эмоционального развития, который не объясняет адекватно, как и почему это развитие происходит. Например, Эриксон явно не объясняет, как результат одной психосоциальной стадии влияет на личность на более поздней стадии.

Тем не менее, Эриксон подчеркивал, что его работа была «инструментом для размышлений, а не фактическим анализом». Таким образом, ее цель состоит в том, чтобы предоставить основу, в которой можно рассматривать развитие, а не проверяемую теорию.

Одной из сильных сторон теории Эриксона является ее способность связать воедино важное психосоциальное развитие на протяжении всей жизни.

Хотя существует поддержка стадий развития личности Эриксона (McAdams, 1999), критики его теории приводят доказательства, свидетельствующие об отсутствии дискретных стадий развития личности (McCrae & Costa, 19).97).

Эриксон против Маслоу

Чем иерархия потребностей Маслоу отличается от стадий психосоциального развития Эриксона?

| Маслоу | Эриксон |

|---|---|

| Маслоу предложил ряд мотивационных стадий, каждая из которых основывается на предыдущей (т. е. не может развиваться, не удовлетворяя предыдущей стадии). | Эриксон предложил ряд предопределенных стадий, связанных с развитием личности. Стадии привязаны ко времени. |

| Продвижение по этапам зависит от жизненных обстоятельств и достижений (т. е. является гибким). | Продвижение по этапам зависит от возраста человека (т. е. жесткого). На каждом этапе человек приобретает черты личности, полезные или патологические. |

| Есть только одна цель достижения, хотя не все ее достигают. | Цель достижения варьируется от этапа к этапу и включает в себя преодоление психосоциального кризиса. |

| Люди продвигаются вверх по мотивационным ступеням/пирамиде, чтобы достичь самореализации. Первые четыре стадии подобны ступенькам. | Успешное завершение каждого этапа приводит к здоровой личности и приобретению основных добродетелей. Базовые добродетели — это характерные сильные стороны, используемые для разрешения последующих кризисов. |

Сводка

Подобно Фрейду и многим другим, Эрик Эриксон утверждал, что личность развивается в заранее определенном порядке и опирается на каждую предыдущую стадию. Это называется эпигенетическим принципом.

Восемь стадий психосоциального развития Эриксона включают:

Доверие против недоверия

Эта стадия начинается с рождения и длится примерно до года. Младенец развивает чувство доверия, когда взаимодействие обеспечивает надежность, заботу и привязанность.

Младенец развивает чувство доверия, когда взаимодействие обеспечивает надежность, заботу и привязанность.

Отсутствие этого приведет к недоверию.

Автономия против стыда и сомнения

Эта стадия происходит в возрасте от 18 месяцев до примерно двух-трех лет. У младенца развивается чувство личного контроля над физическими навыками и чувство независимости.

Эриксон утверждает, что очень важно, чтобы родители позволяли своим детям исследовать пределы своих способностей в благоприятной среде, терпимой к неудачам.

Успех приводит к чувству самостоятельности, неудача вызывает чувство стыда и сомнений.

Инициатива против вины

Эта стадия происходит в дошкольном возрасте, в возрасте от трех до пяти лет. Ребенок начинает утверждать контроль и власть над своим окружением, планируя действия, выполняя задания и сталкиваясь с трудностями.

Успех на этом этапе ведет к целеустремленности.

Если инициатива отвергается или обескураживает посредством критики или контроля, у детей развивается чувство вины.

Трудолюбие против неполноценности

Эта стадия происходит в детстве в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Именно на этом этапе группа сверстников ребенка приобретет большее значение и станет основным источником самооценки ребенка.

Ребенок справляется с новыми учебными и социальными требованиями.

Успех ведет к ощущению компетентности, а неудача — к ощущению неполноценности.

Идентичность и смешение ролей

Пятая стадия происходит в подростковом возрасте, примерно в 12-18 лет.

Подростки исследуют, кто они как личности, и стремятся установить чувство собственного достоинства, и могут экспериментировать с различными ролями, действиями и поведением.

По словам Эриксона, это важно для процесса формирования сильной личности и развития чувства направления в жизни.

Близость против изоляции

Этот этап происходит в юношеском возрасте в возрасте примерно от 19 до 40 лет.

В этот период основные конфликты сосредоточены на формировании близких, любовных отношений с другими людьми. Успех ведет к крепким отношениям, а неудача приводит к одиночеству и изоляции.

Генеративность против стагнации

Эта стадия происходит в середине взрослой жизни в возрасте примерно от 40 до 65 лет.

Люди испытывают потребность создавать или развивать вещи, которые переживут их, часто имея подопечных или создавая позитивные изменения, которые принесут пользу другим людям.

Успех приводит к ощущению полезности и достижения, а неудача приводит к поверхностной вовлеченности в мир.

Целостность эго против отчаяния

Этот этап наступает после 65 лет и включает в себя размышления о своей жизни и либо переход к чувству удовлетворенности и счастья своей жизнью, либо к ощущению глубокого чувства сожаления.

Успех на этом этапе вызывает чувство мудрости, а неудача вызывает сожаление, горечь и отчаяние.

Ссылки

Пчела, HL (1992). Развивающийся ребенок . Лондон: ХарперКоллинз.Эриксон, Э. Х. (1950). Детство и общество . Нью-Йорк: Нортон.

Эриксон, Э. Х. (1958). Молодой человек Лютер: исследование психоанализа и истории . Нью-Йорк: Нортон.

Эриксон, Э. Х. (1963). Молодежь: перемены и вызов . Нью-Йорк: основные книги.

Эриксон, Э. Х. (1964). Проницательность и ответственность . Нью-Йорк: Нортон.

Эриксон, Э. Х. (1968). Личность: Молодость и кризис . Нью-Йорк: Нортон.

Эриксон Э. Х . (1982). Жизненный цикл завершен . Нью-Йорк: WW Нортон и компания.

Эриксон, Э. Х. (1959). Психологические проблемы . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Международный университет

Press

Фрейд, С. (1923). Эго и Ид . СЭ, 19: 1-66.

Гросс, Р. Д., и Хамфрис, П. (1992). Психология: наука о разуме и поведении . Лондон: Ходдер и Стоутон.

Д., и Хамфрис, П. (1992). Психология: наука о разуме и поведении . Лондон: Ходдер и Стоутон.

МакАдамс, Д. П. (2001). Психология жизненных историй. Обзор общей психологии , 5(2), 100.

Маккрей, Р. Р. и Коста-младший, П. Т. (1997). Структура черт личности как человеческая универсалия. Американский психолог, 52(5) , 509.

Дополнительная информация

Эриксон – почему он был важен? Статья о психосоциальных стадиях

Психосоциальное развитие от колледжа до среднего возраста: 34-летнее последовательное исследование

Связь целостности Эго и отчаяния с чертами личности и психическим здоровьем

Психосексуальные стадии развития (Фрейд)

Инициатива в рабочих группах: рычаг между подлинным лидерством и результатами

1. Сривастава П. Гибкий HR для удовлетворения VUCA Times. Глоб. Дж. Флекс. Сист. Управление 2016;17:105–108. doi: 10.1007/s40171-016-0124-6. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

2. Торнау К., Фрезе М. Очистка конструкции в исследованиях проактивности: метаанализ номологической сети концепций проактивности, связанных с работой, и их возрастающей достоверности. заявл. Психол. 2012; 62:44–96. doi: 10.1111/j.1464-0597.2012.00514.x. [CrossRef] [Google Scholar]

Торнау К., Фрезе М. Очистка конструкции в исследованиях проактивности: метаанализ номологической сети концепций проактивности, связанных с работой, и их возрастающей достоверности. заявл. Психол. 2012; 62:44–96. doi: 10.1111/j.1464-0597.2012.00514.x. [CrossRef] [Google Scholar]

3. Фрезе М., Фэй Д. Личная инициатива (ИП): концепция активной деятельности для работы в 21 веке. Рез. Орган. Поведение 2001; 23: 133–187. [Google Scholar]

4. Фрезе М., Фэй Д., Хилбургер Т., Ленг К., Таг А. Концепция личной инициативы: операционализация, надежность и валидность в двух немецких образцах. Дж. Оккуп. Орган. Психол. 1997;70:139–161. doi: 10.1111/j.2044-8325.1997.tb00639.x. [CrossRef] [Google Scholar]

5. Фрезе М., Кринг В., Зуз А., Земпель Дж. Личная инициатива на работе: различия между Восточной и Западной Германией. акад. Управление Дж. 1996; 39:37–63. [Google Scholar]

6. Фрезе М., Гарст Х., Фэй Д. Создание вещей: взаимосвязь между рабочими характеристиками и личной инициативой в четырехволновой модели продольного структурного уравнения. Дж. Заявл. Психол. 2007; 92:1084–1102. дои: 10.1037/0021-9010.92.4.1084. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Дж. Заявл. Психол. 2007; 92:1084–1102. дои: 10.1037/0021-9010.92.4.1084. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

7. Lisbona A., Frese M. Личная инициатива. Cómo hacer que las cosas sucedan [Личная инициатива. Как заставить вещи происходить] 1-е изд. Пирамида; Мадрид, Испания: 2012. стр. 1–208 с. [Google Scholar]

8. Ohly S., Sonnentag S., Pluntke F. Рутинизация, рабочие характеристики и их связь с творческим и проактивным поведением. Дж. Орган. Поведение 2006; 27: 257–279. doi: 10.1002/job.376. [CrossRef] [Академия Google]

9. Хартог Д.Н.Д., Бельщак Ф.Д. Когда трансформационное лидерство способствует активному поведению сотрудников? Роль автономии и широта роли самоэффективности. Дж. Заявл. Психол. 2012;97:194–202. doi: 10.1037/a0024903. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

10. Бандура А. Теория социального познания: агентный взгляд. Анну. Преподобный Психолог. 2001; 52:1–26. doi: 10.1146/annurev.psych.52.1.1. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

11. Баер М., Фрезе М. Инноваций недостаточно: климат для инициативы и психологической безопасности, процессные инновации и производительность фирмы. Дж. Орган. Поведение 2003; 24:45–68. doi: 10.1002/job.179. [CrossRef] [Google Scholar]

Баер М., Фрезе М. Инноваций недостаточно: климат для инициативы и психологической безопасности, процессные инновации и производительность фирмы. Дж. Орган. Поведение 2003; 24:45–68. doi: 10.1002/job.179. [CrossRef] [Google Scholar]

12. Хаканен Дж. Дж., Перхониеми Р., Топпинен-Таннер С. Спирали положительных результатов на работе: от рабочих ресурсов к вовлеченности в работу, личной инициативе и инновационности рабочих подразделений. Дж. Вокат. Поведение 2008;73:78–91. doi: 10.1016/j.jvb.2008.01.003. [CrossRef] [Google Scholar]

13. Фэй Д., Зоннентаг С. Переосмысление воздействия стрессоров: лонгитюдное исследование личной инициативы. Дж. Оккуп. Лечить. Психол. 2002; 7: 221–234. doi: 10.1037//1076-8998.7.3.221. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

14. Binnewies C., Ohly S., Sonnentag S. Личная инициатива и обсуждение идей: что важно для творческого процесса и для реализации идей? Евро. Дж. Работа. Орган. Психол. 2007; 16: 432–455. doi: 10.1080/13594320701514728. [CrossRef] [Google Scholar]

[CrossRef] [Google Scholar]

15. Binnewies C., Gromer M. Творчество и инновации на работе: роль рабочих характеристик и личной инициативы. Псикотема. 2012;24:100. [PubMed] [Google Scholar]

16. Лисбона А., Бернабе М., Паласи Ф., Гомес-Бернабеу А., Мартин-Арагон М. Estudiar con pasión: Relación con la iniciativa Personal y el Engagement [Обучение со страстью : Отношения с личной инициативой и участием] Ciencia Trabajo. 2012;14:89–95. [Google Scholar]

17. Глауб М.Е., Фрезе М., Фишер С., Хоппе М. Повышение личной инициативы у менеджеров или владельцев малого бизнеса ведет к предпринимательскому успеху: контролируемое рандомизированное полевое вмешательство на основе теории для доказательного управления. акад. Управление Учиться. Образовательный 2014;13:354–379. doi: 10.5465/amle.2013.0234. [CrossRef] [Google Scholar]

18. Рукс Г.Г., Ссерванга А., Фрезе М. Распаковка отношений личной инициативы и производительности: многогрупповой анализ инноваций сельских и городских предпринимателей Уганды. заявл. Психол. 2014;65:99–131. doi: 10.1111/apps.12033. [CrossRef] [Google Scholar]

заявл. Психол. 2014;65:99–131. doi: 10.1111/apps.12033. [CrossRef] [Google Scholar]

19. Las-Hayas A., Lisbona A., Palací F.J. Инициатива в рабочих группах: адаптация и подтверждение личной инициативы на уровне группы / Iniciativa en los equipos de trabajo: Adaptación y validación de la Escala de Iniciativa Personal a nivel Grupal. Междунар. Дж. Соц. Психол. 2017; 33:142–173. doi: 10.1080/02134748.2017.1385240. [CrossRef] [Google Scholar]

20. Фэй Д., Хюттгес А. Недостатки проактивности: Влияние ежедневной проактивности на ежедневный уровень кортизола в слюне и субъективное самочувствие. Дж. Оккуп. Лечить. Психол. 2017;22:429–442. doi: 10.1037/ocp0000042. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

21. Слаттен Л.А., Карсон К.Д., Бейкер Д.С., Карсон П.П. Расширение полезных результатов, связанных с активным сотрудником. JBAM. 2013;14:162–172. doi: 10.21818/001c.17928. [CrossRef] [Google Scholar]

22. Хан В. К., Фрезе М., Бинневис К., Шмитт А. Счастливы и активны? Роль гедонистического и эвдемонического благополучия в личной инициативе владельцев бизнеса. Entrep. Теория пр. 2012;36:97–114. doi: 10.1111/j.1540-6520.2011.00490.х. [CrossRef] [Google Scholar]

Entrep. Теория пр. 2012;36:97–114. doi: 10.1111/j.1540-6520.2011.00490.х. [CrossRef] [Google Scholar]

23. Эллемерс Н., Де Гилдер Д., Хаслам С.А. Мотивация отдельных лиц и групп на работе: точка зрения социальной идентичности на лидерство и групповую эффективность. акад. Управление 2004; 29:459. doi: 10.5465/amr.2004.13670967. [CrossRef] [Google Scholar]

24. Ричардсон Дж., Уэст М.А., Альбрехт С. Справочник по вовлечению сотрудников. Издательство Эдварда Элгара; Чалтнем, Великобритания: 2013 г. Вовлеченные рабочие группы; стр. 323–340. [Google Scholar]

25. Козловски С.В.Дж., Белл Б. Рабочие группы и команды в организациях. В: Борман В.К., Ильген Д.Р., Климоски Р.Дж., редакторы. Промышленная и организационная психология. 2-е изд. Джон Уайли и сыновья; Чичестер, Великобритания: 2003. стр. 333–375. [Академия Google]

26. Rico R., Alcover C.M., Tabernero C. Efectividad de los equipos de trabajo, una revisión de la ultima década de Investigacion (1999–2009) [Эффективность рабочих групп, обзор последних десяти лет исследований (1999 г. ) –2009)] Rev. Psicol. Траб. у де лас Орган. 2010; 26:47–71. [Google Scholar]

) –2009)] Rev. Psicol. Траб. у де лас Орган. 2010; 26:47–71. [Google Scholar]

27. Уильямс Х.М., Паркер С.К., Тернер Н. Проактивно работающие команды: роль планирования работы, трансформационного лидерства и состава команды. Дж. Оккуп. Орган. Психол. 2010;83:301–324. дои: 10.1348/096317910×502494. [CrossRef][Google Scholar]

28. Брав А., Андерссон К., Ланц А. Групповая инициатива и самоорганизация в производственных коллективах. Евро. Дж. Работа. Орган. Психол. 2009; 18: 347–377. doi: 10.1080/13594320801960482. [CrossRef] [Google Scholar]

29. Ланц А. Командная работа на линии может окупиться в будущем. Дж. Работа. Учиться. 2011; 23:75–96. doi: 10.1108/13665621111108765. [CrossRef] [Google Scholar]

30. Саланова М., Агут С., Пейро Дж. М. Связь организационных ресурсов и вовлеченности в работу с производительностью сотрудников и лояльностью клиентов: посредничество в сервисном климате. Дж. Заявл. Психол. 2005;90:1217–1227. doi: 10.1037/0021-9010.90.6.1217. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

[PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

31. Торренте П., Саланова М., Льоренс С. Распространение вовлеченности: о роли сходства в положительном заражении командной работой. Евро. Дж. Работа. Орган. Психол. 2014;29:153–159. [Google Scholar]

32. Бернабе М., Лисбона А., Паласи Ф.Х., Мартин-Арагон М. Социальная идентичность и вовлеченность: исследовательское исследование в университете. Преподобный Псикол. Траб. у де лас Орган. 2016; 32:103–107. doi: 10.1016/j.rpto.2016.02.003. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

33. Саланова М., Шауфели В.Б. Межнациональное исследование вовлеченности в работу как посредника между рабочими ресурсами и активным поведением. Междунар. Дж. Хам. Ресурс. Управление 2008; 19: 116–131. doi: 10.1080/09585190701763982. [CrossRef] [Google Scholar]

34. Лисбона А., Палачи Ф., Саланова М., Фрезе М. Влияние вовлеченности в работу и самоэффективности на личную инициативу и производительность. Псикотема. 2018;30:89–96. [PubMed] [Google Scholar]

35. Шауфели В., Саланова М., Гонсалес-Рома В., Баккер А. Измерение вовлеченности и выгорания: аналитический подход с двумя простыми подтверждающими факторами. Дж. Стад Счастья. 2002; 3: 71–92. doi: 10.1023/A:1015630930326. [CrossRef] [Google Scholar]

Шауфели В., Саланова М., Гонсалес-Рома В., Баккер А. Измерение вовлеченности и выгорания: аналитический подход с двумя простыми подтверждающими факторами. Дж. Стад Счастья. 2002; 3: 71–92. doi: 10.1023/A:1015630930326. [CrossRef] [Google Scholar]

36. Коста П.Л., Пассос А.М., Баккер А.Б. Участие в командной работе: модель возникновения. Дж. Оккуп. Орган. Психол. 2014; 87: 414–436. doi: 10.1111/joop.12057. [CrossRef] [Google Scholar]

37. Бледоу Р., Шмитт А., Фрезе М., Кюнель Дж. Модель аффективной смены вовлеченности в работу. Дж. Заявл. Психол. 2011;96:1246–1257. doi: 10.1037/a0024532. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

38. Барлинг Дж., Кристи А., Хоптион К. Лидерство. В: Зедек С., редактор. Справочник APA по промышленной и организационной психологии. Построение и развитие организации. Том 1. Американская психологическая ассоциация; Вашингтон, округ Колумбия, США: 2010. стр. 183–240. [Академия Google]

39. Чан А., Ханна С.Т., Гарднер В.Л. Настоящее подлинное лидерство: возникновение, функционирование и влияние. В: Гарднер В.Л., Аволио Б.Дж., Валумбва Ф.О., редакторы. Аутентичная теория и практика лидерства: Истоки, последствия и развитие. Эльзевир Наука; Оксфорд, Великобритания: 2005. стр. 3–41. [Google Scholar]

В: Гарднер В.Л., Аволио Б.Дж., Валумбва Ф.О., редакторы. Аутентичная теория и практика лидерства: Истоки, последствия и развитие. Эльзевир Наука; Оксфорд, Великобритания: 2005. стр. 3–41. [Google Scholar]

40. Джордж Б., Симс П., Маклин А.Н., Майер Д. Открытие вашего подлинного лидерства. Харв. Автобус. 2007; 85: 129–157. [PubMed] [Google Scholar]

41. Илиес Р., Моргесон Ф.П., Нарганг Дж.Д. Аутентичное лидерство и эвдемоническое благополучие: понимание результатов лидер-последователь. Лидерш. Вопрос 2005; 16: 373–39.4. doi: 10.1016/j.leaqua.2005.03.002. [CrossRef] [Google Scholar]

42. Шамир Б., Эйлам Г. «Какова ваша история?» Подход на основе жизненных историй к подлинному развитию лидерства. Лидерш. Q. 2005; 16: 395–417. doi: 10.1016/j.leaqua.2005.03.005. [CrossRef] [Google Scholar]

43. Стеффенс Н.К., Волынец Н., Окимото Т.Г., Молс Ф., Хаслам С.А., Кей А.А. Зная меня, зная нас: личное и коллективное самосознание усиливает подлинное лидерство и одобрение лидера. Лидерш. Вопрос 2021:101498. doi: 10.1016/j.leaqua.2021.101498. [CrossRef] [Google Scholar]

Лидерш. Вопрос 2021:101498. doi: 10.1016/j.leaqua.2021.101498. [CrossRef] [Google Scholar]

44. Neider L.L., Schriesheim C.A. Реестр подлинного лидерства (ALI): разработка и эмпирические испытания. Лидерш. Q. 2011; 22: 1146–1164. doi: 10.1016/j.leaqua.2011.09.008. [CrossRef] [Google Scholar]

45. Сюн Х.-Х. Аутентичное лидерство и голосовое поведение сотрудников: многоуровневый психологический процесс. Дж. Автобус. этика. 2011; 107: 349–361. doi: 10.1007/s10551-011-1043-2. [CrossRef] [Академия Google]

46. Джавахар И.М., Лю Ю. Почему инициативные люди более удовлетворены своей работой, карьерой и жизнью? Исследование роли вовлеченности в работу. J. Карьера Dev. 2017; 44:344–358. doi: 10.1177/0894845316656070. [CrossRef] [Google Scholar]

47. Hu Y., Wu X., Zong Z., Xiao Y., Maguire P., Qu F., Wei J., Wang D. Аутентичное лидерство и активное поведение: роль психологического капитала и сострадания на работе. Передний. Психол. 2018;9:2470. doi: 10.3389/fpsyg. 2018.02470. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2018.02470. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

48. Лю Ю., Фуллер Б., Хестер К., Беннетт Р.Дж., Дикерсон М.С. Связь подлинного лидерства с поведением подчиненных. Лидерш. Орган. Дев. Дж. 2018; 39: 218–233. doi: 10.1108/LODJ-12-2016-0327. [CrossRef] [Google Scholar]

49. Бэнкс Г. К., Макколи К. Д., Гарднер В. Л., Гулер К. Э. Метааналитический обзор подлинного и трансформационного лидерства: тест на избыточность. Лидерш. В. 2016; 27: 634–652. doi: 10.1016/j.leaqua.2016.02.006. [CrossRef] [Google Scholar]

50. Дженсен С.М., Лутанс Ф. Предприниматели как настоящие лидеры: влияние на отношение сотрудников. Лидерш. Орган. Дев. Дж. 2006; 27: 646–666. дои: 10.1108/01437730610709273. [CrossRef] [Google Scholar]

51. Лерой Х., Палански М.Е., Саймонс Т. Аутентичное лидерство и поведенческая честность как движущие силы приверженности и эффективности последователей. Дж. Автобус. этика. 2011; 107: 255–264. doi: 10.1007/s10551-011-1036-1. [CrossRef] [Google Scholar]

52. Пеус К., Веше Дж.С., Штрайхер Б., Браун С., Фрей Д. Аутентичное лидерство: эмпирическая проверка его предшественников, последствий и посреднических механизмов. Дж. Автобус. этика. 2011; 107: 331–348. doi: 10.1007/s10551-011-1042-3. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

Пеус К., Веше Дж.С., Штрайхер Б., Браун С., Фрей Д. Аутентичное лидерство: эмпирическая проверка его предшественников, последствий и посреднических механизмов. Дж. Автобус. этика. 2011; 107: 331–348. doi: 10.1007/s10551-011-1042-3. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

53. Джаллонардо Л.М., Вонг К.А., Ивасив К.Л. Аутентичное лидерство наставников: предиктор вовлеченности в работу и удовлетворенности работой новых дипломированных медсестер. Дж. Нурс. Управление 2010;18:993–1003. doi: 10.1111/j.1365-2834.2010.01126.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

54. Clapp-Smith R., Volgelgesang G.R., Avey J.B. Аутентичное лидерство и позитивный психологический капитал: опосредующая роль доверия на групповом уровне анализа. Дж. Лидерш. Орган. Стад. 2009; 15: 227–240. [Академия Google]

55. Хмиелески К.М., Коул М.С., Барон Р.А. Общее подлинное лидерство и эффективность нового предприятия. Дж. Манаг. 2010;38:1476–1499. doi: 10.1177/0149206311415419. [CrossRef] [Google Scholar]

56. Вонг К.А., Каммингс Г.Г. Влияние аутентичного поведения руководства на доверие и результаты работы медицинского персонала. Дж. Лидерш. Стад. 2009; 3:6–23. doi: 10.1002/jls.20104. [CrossRef] [Google Scholar]

Вонг К.А., Каммингс Г.Г. Влияние аутентичного поведения руководства на доверие и результаты работы медицинского персонала. Дж. Лидерш. Стад. 2009; 3:6–23. doi: 10.1002/jls.20104. [CrossRef] [Google Scholar]

57. Rego A., Sousa F., Marques C., e Cunha M.P. Подлинное лидерство, способствующее психологическому капиталу и творчеству сотрудников. Дж. Автобус. Рез. 2012;65:429–437. doi: 10.1016/j.jbusres.2011.10.003. [CrossRef] [Google Scholar]

58. Ван Х., Суй Ю., Лутанс Ф., Ван Д. и Ву Ю. Влияние подлинного лидерства на производительность: роль положительного психологического капитала последователей и процессы взаимоотношений. Дж. Орган. Поведение Образовательный 2014;35:5–21. doi: 10.1002/job.1850. [CrossRef] [Google Scholar]

59. Лашингер Х.К.С., Вонг К.А., Грау А.Л. Аутентичное лидерство, наделение полномочиями и выгорание: сравнение молодых выпускников и опытных медсестер. Дж. Нурс. Управление 2013;21:541–552. doi: 10.1111/j.1365-2834.2012.01375.x. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

60. Паркер С., Ву К. Лидерство для проактивности: как лидеры воспитывают сотрудников, которые добиваются успеха. В: День Д., редактор. Оксфордский справочник по лидерству и организациям. Издательство Оксфордского университета; Оксфорд, Великобритания: 2014. стр. 380–403. [Google Scholar]

Паркер С., Ву К. Лидерство для проактивности: как лидеры воспитывают сотрудников, которые добиваются успеха. В: День Д., редактор. Оксфордский справочник по лидерству и организациям. Издательство Оксфордского университета; Оксфорд, Великобритания: 2014. стр. 380–403. [Google Scholar]

61. Лутанс Ф. и Аволио Б. Дж. Аутентичное лидерство: позитивный подход к развитию. В: Кэмерон К.С., Даттон Дж.Э., Куинн Р.Е., редакторы. Позитивная организационная стипендия. Барретт-Келер; Сан-Франциско, Калифорния, США: 2003. стр. 241–261. [Академия Google]

62. Подсаков Н.П. Общие ошибки метода в поведенческих исследованиях: критический обзор литературы и рекомендуемые средства правовой защиты. Дж. Заявл. Психол. 2003; 88: 879–903. doi: 10.1037/0021-9010.88.5.879. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

63. Moriano J.A., Molero F., Lévy-Mangin J.P. Liderazgo auténtico. Concepto y validación del cuestionario ALQ en España [Подлинное лидерство. Концепция и валидация опросника ALQ в Испании] Псикотема. 2011; 23:336–341. [PubMed] [Академия Google]

2011; 23:336–341. [PubMed] [Академия Google]

64. Торренте П., Саланова М., Ллоренс С., Шауфели В.Б. Команды заставляют это работать: как вовлеченность в командную работу является посредником между социальными ресурсами и производительностью в командах. Псикотема. 2012; 24:106–112. [PubMed] [Google Scholar]

65. Чан Д. Функциональные отношения между конструкциями в одной и той же предметной области на разных уровнях анализа: типология композиционных моделей. Дж. Заявл. Психол. 1998; 83: 234–246. doi: 10.1037/0021-9010.83.2.234. [CrossRef] [Google Scholar]

66. Берк М.Дж., Финкельштейн Л.М., Дусиг М.С. О средних показателях отклонения для оценки межэкспертного соглашения. Орган. Рез. Методы. 1999;2:49–68. doi: 10.1177/109442819921004. [CrossRef] [Google Scholar]

67. Burke M.J., Dunlap W.P. Оценка межэкспертного соглашения с индексом среднего отклонения: руководство пользователя. Орган. Рез. Методы. 2002; 5: 159–172. doi: 10.1177/1094428102005002002. [CrossRef] [Google Scholar]

68. Близе П.Н. Соглашение внутри группы, отсутствие независимости и надежность: последствия для сбора и анализа данных. В: Кляйн К.Дж., Козловски С.В.Дж., редакторы. Многоуровневая теория и методы в организациях. Джосси-Басс; Сан-Франциско, Калифорния, США: 2000. стр. 43–55. [Академия Google]

Близе П.Н. Соглашение внутри группы, отсутствие независимости и надежность: последствия для сбора и анализа данных. В: Кляйн К.Дж., Козловски С.В.Дж., редакторы. Многоуровневая теория и методы в организациях. Джосси-Басс; Сан-Франциско, Калифорния, США: 2000. стр. 43–55. [Академия Google]

69. Вальс В., Гонсалес-Рома В., Томас И. Связь образовательного разнообразия и командной работы: качество общения в команде и инновационный климат в команде имеют значение. Дж. Оккуп. Орган. Психол. 2016; 89: 751–771. doi: 10.1111/joop.12152. [CrossRef] [Google Scholar]

70. Ханна С.Т., Валумбва Ф.О., Фрай Л.В. Лидерство в командах действий: аутентичность лидера и членов команды, сила аутентичности и результаты команды. Перс. Психол. 2011;64:771–802. doi: 10.1111/j.1744-6570.2011.01225.x. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

71. Руководство пользователя Arbuckle J.L. AMOS. 3-е изд. Корпорация Смоллуотерс; Чикаго, США: 1997. [Google Scholar]

72. Bentler P.M. Сравнительные индексы соответствия в структурных моделях. Психол. Бык. 1990; 107: 238–246. doi: 10.1037/0033-2909.107.2.238. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Психол. Бык. 1990; 107: 238–246. doi: 10.1037/0033-2909.107.2.238. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

73. Марш Х.В., Балла Дж.Р., Хау К.Т. Оценка дополнительных индексов соответствия: разъяснение математических и эмпирических свойств. В: Маркулидес Г.А., Шумакер Р.Е., редакторы. Расширенные методы моделирования структурных уравнений. Лоуренс Эрлбаум; Махва, Нью-Джерси, США: 1996. С. 315–353. [Google Scholar]

74. Акаике Х. Факторный анализ и AIC. Психом. 1987; 52: 317–332. doi: 10.1007/BF02294359. [CrossRef] [Google Scholar]

75. Браун М.В., Кудек Р. Альтернативные способы оценки соответствия модели. В: Боллен К.А., Лонг Дж.С., редакторы. Тестирование моделей структурных уравнений. Мудрец; Ньюбери-Парк, Калифорния, США: 1999. [Google Scholar]

76. Хойл Р. Х. Подход к моделированию структурными уравнениями: основные понятия и фундаментальные вопросы. В: Hoyle RH, редактор. Моделирование структурными уравнениями: концепции, проблемы и приложения. Публикации мудреца; Таузенд-Оукс, Калифорния, США: 1995.

В., Психология делового общения и управленческих воздействий

В., Психология делового общения и управленческих воздействий — СПб.: Питер, 2009. — 576 с….

— СПб.: Питер, 2009. — 576 с…. Эта стадия происходит в возрасте от 18 месяцев до примерно 3 лет. По словам Эриксона, дети на этом этапе ориентированы на развитие чувства личного контроля над физическими навыками и чувства независимости.

Эта стадия происходит в возрасте от 18 месяцев до примерно 3 лет. По словам Эриксона, дети на этом этапе ориентированы на развитие чувства личного контроля над физическими навыками и чувства независимости. Этот этап происходит в молодом взрослом возрасте в возрасте примерно от 18 до 40 лет. На этом этапе основной конфликт сосредоточен на формировании близких, любовных отношений с другими людьми.

Этот этап происходит в молодом взрослом возрасте в возрасте примерно от 18 до 40 лет. На этом этапе основной конфликт сосредоточен на формировании близких, любовных отношений с другими людьми. Эта стадия начинается приблизительно в возрасте 65 лет и заканчивается смертью. Именно в это время мы размышляем о своих достижениях и можем развить честность, если видим, что ведем успешную жизнь.

Эта стадия начинается приблизительно в возрасте 65 лет и заканчивается смертью. Именно в это время мы размышляем о своих достижениях и можем развить честность, если видим, что ведем успешную жизнь.