Часть II. ЛИЧНОСТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Акцентуированные личности

Часть II. ЛИЧНОСТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. Акцентуированные личностиВикиЧтение

Акцентуированные личности

Леонгард Карл

Содержание

Часть II. ЛИЧНОСТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Лекция № 15. Личность (часть 1)

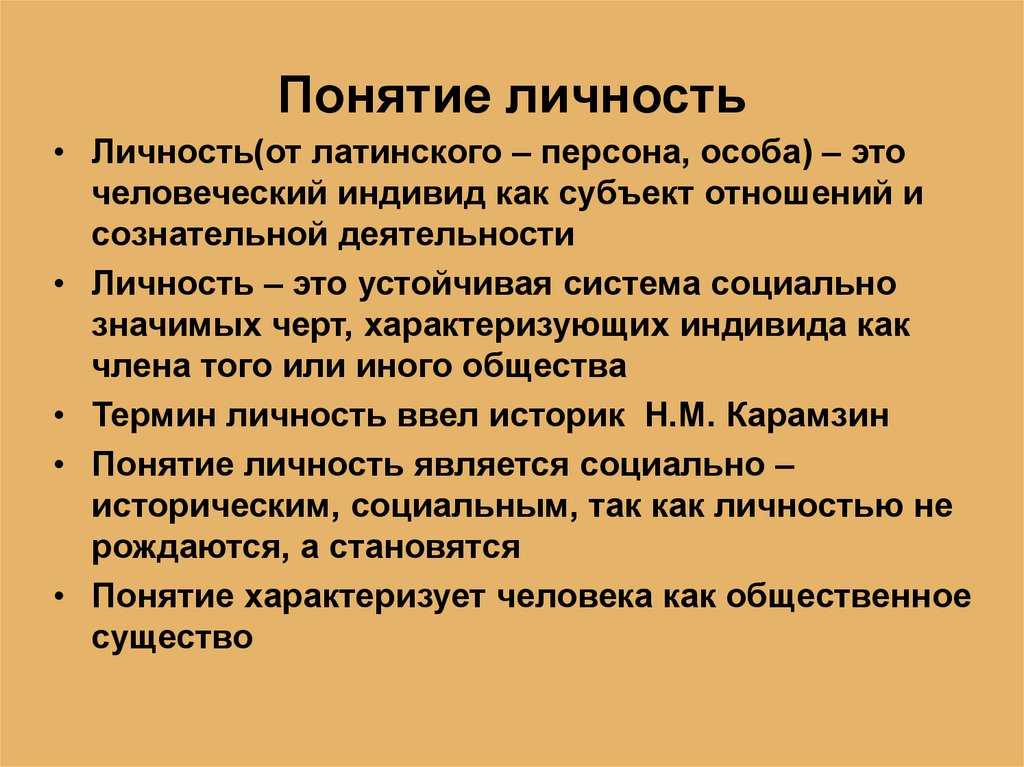

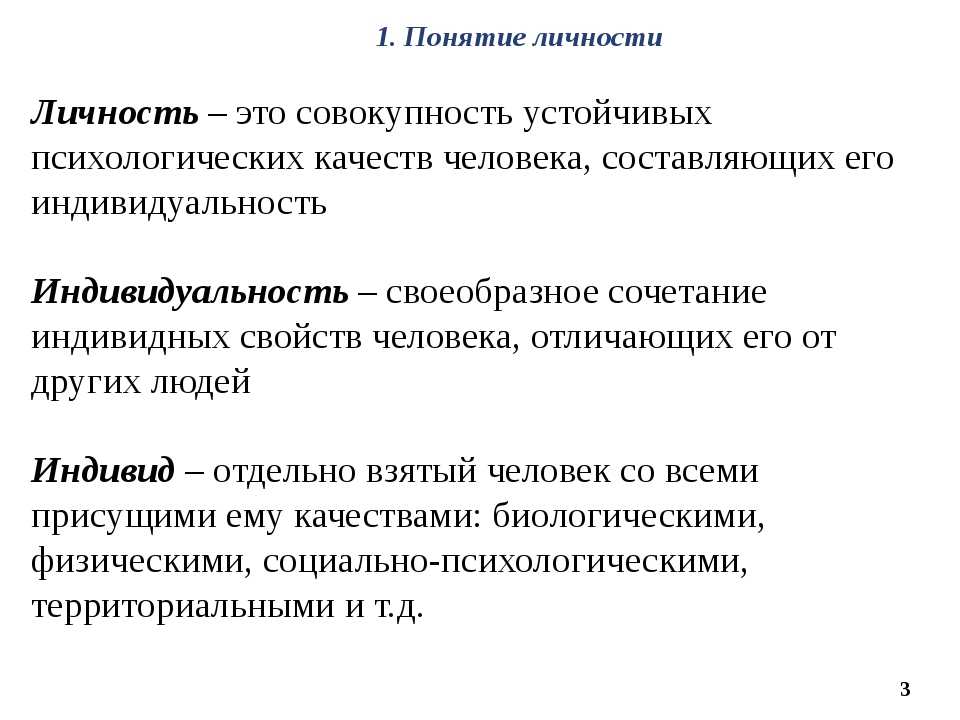

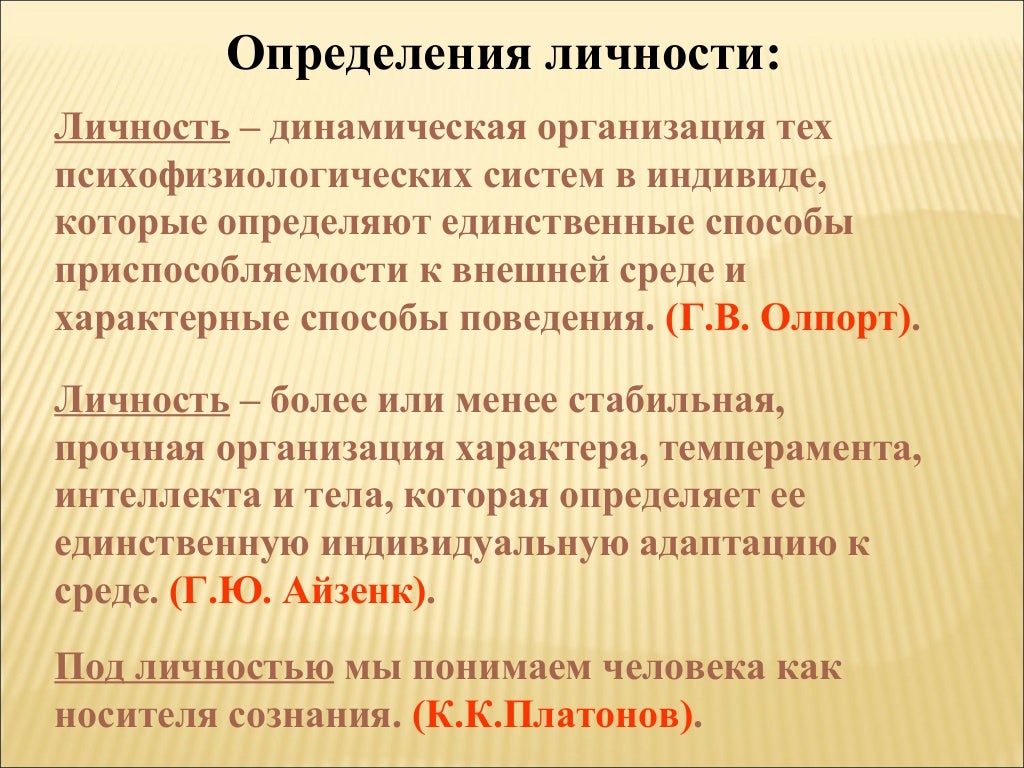

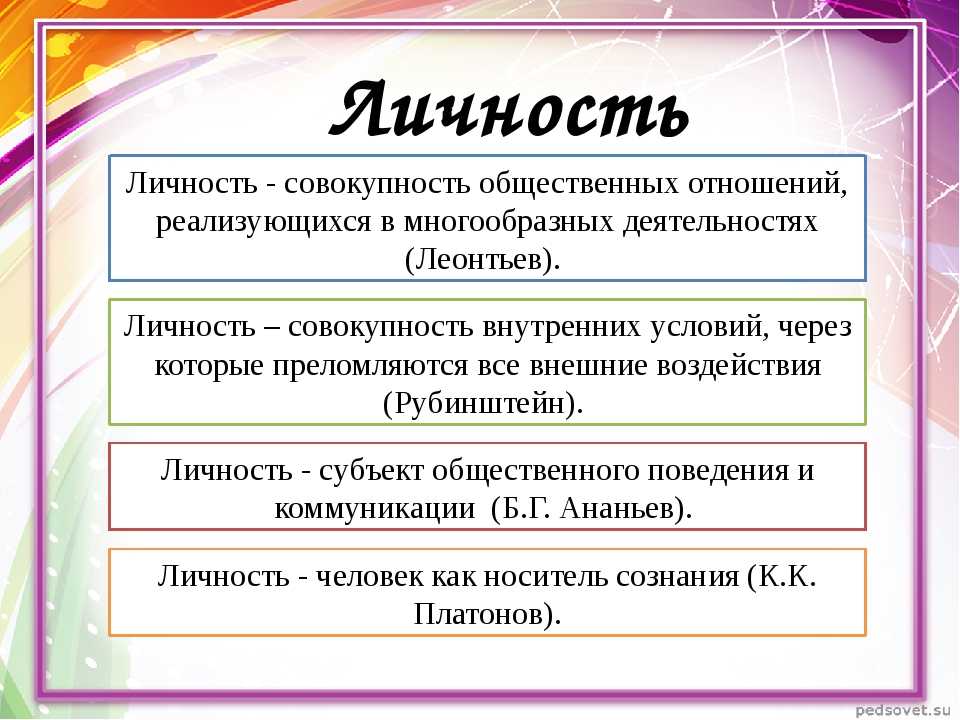

Лекция № 15. Личность (часть 1) Понятие личности являлось предметом рассмотрения многих отраслей человекознания: философии, этики, права, социологии, педагогики, психологии, психиатрии и т. д. Но до настоящего времени все эти науки так и не сошлись в едином мнении и не дали

Лекция № 16. Личность (часть 2)

Лекция № 16. Личность (часть 2)

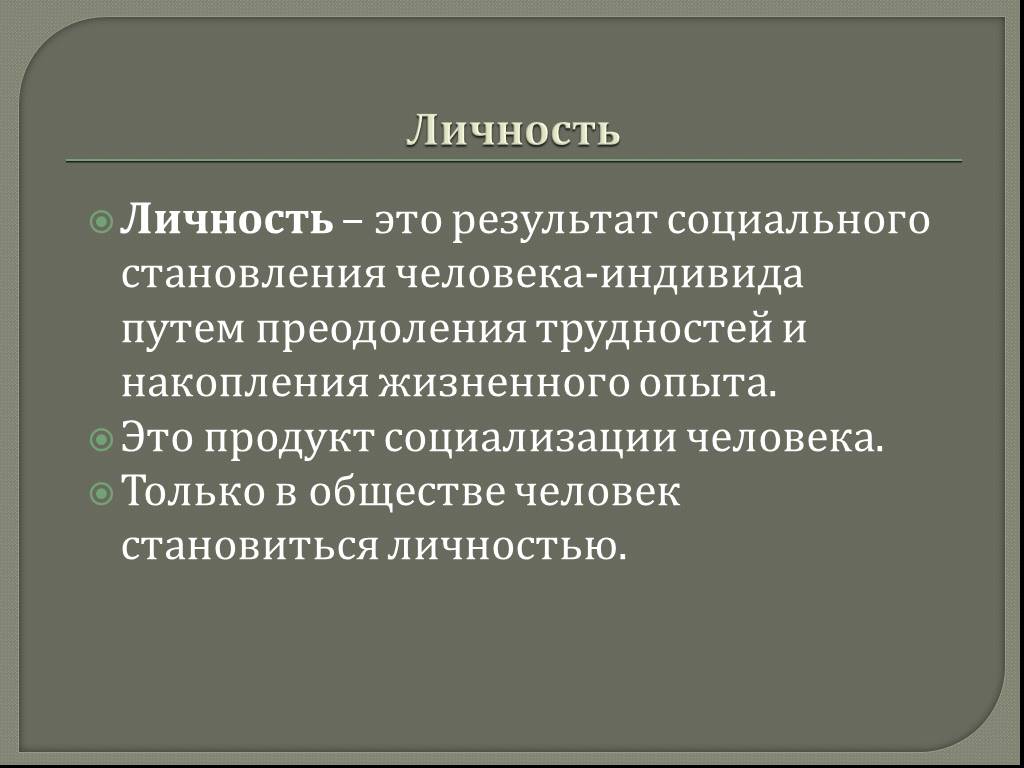

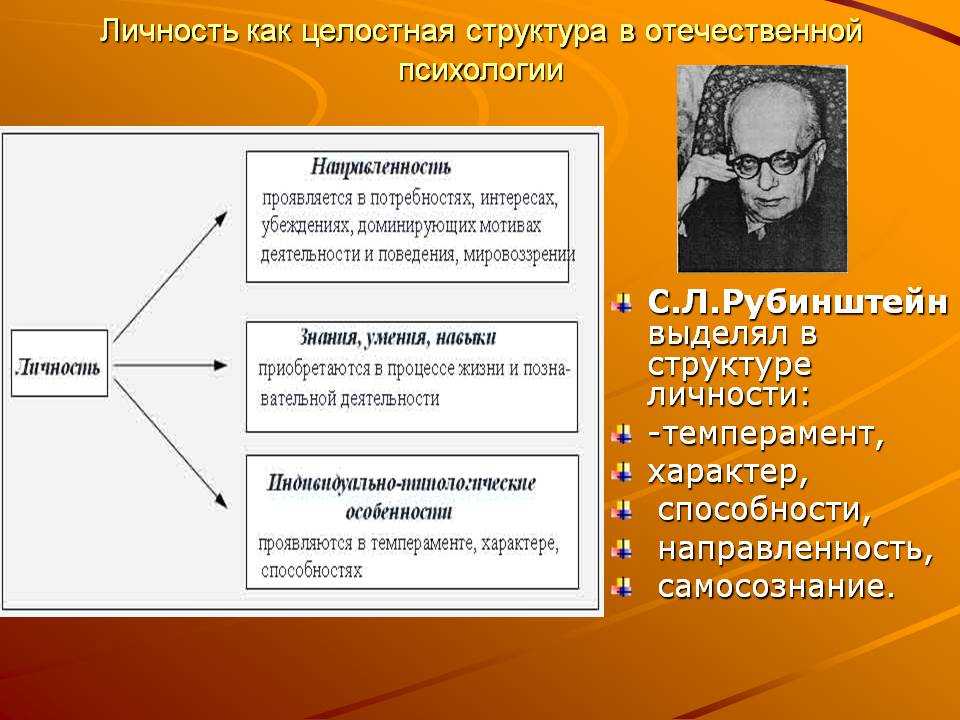

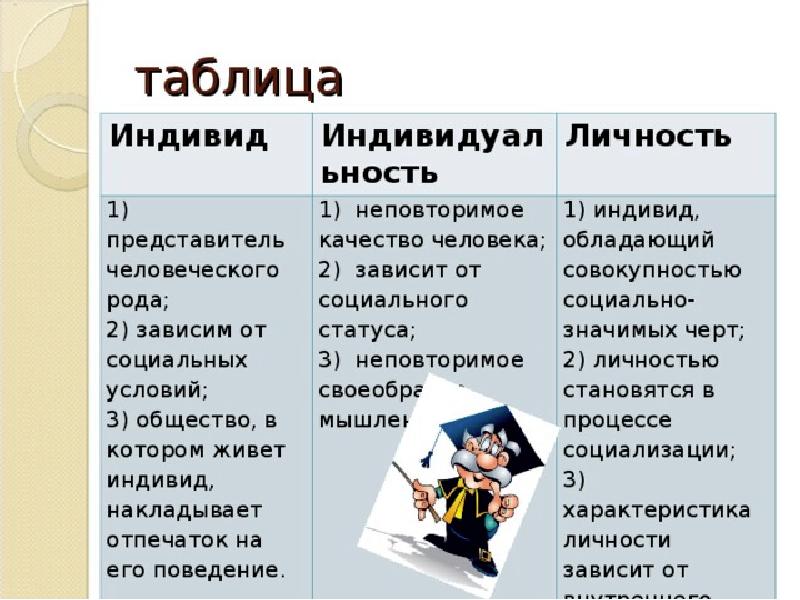

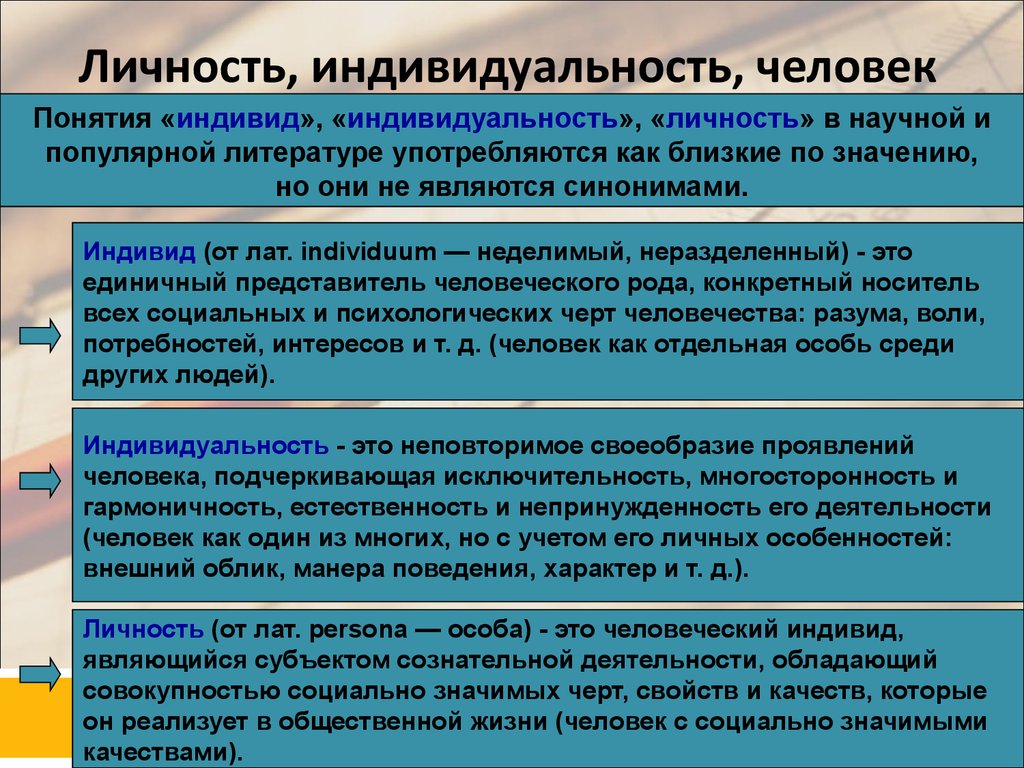

Человек представляет собой сложный сплав биологических, психологических, социальных и духовных качеств. Для того, чтобы изучение человека было адекватно его природе, психология разделяет понятия «человек», «индивид», «личность»,

Личность (часть 2)

Человек представляет собой сложный сплав биологических, психологических, социальных и духовных качеств. Для того, чтобы изучение человека было адекватно его природе, психология разделяет понятия «человек», «индивид», «личность»,

Часть II. Психотерапевтические идеи в философии, литературе и религии

Часть II. Психотерапевтические идеи в философии, литературе и религии Я согласен с положением Б.И.Хасана о том, что эффективность работы психотерапевта зависит не от методик, которые он применяет, а от его культурного уровня. Поэтому начинающему психотерапевту необходимо

Часть 1. Личность и судьба

Часть 1. Личность и судьба

Сценарии судьбы

Что мы узнаем о жизни еще до ее началаВсе очень просто: ребенок мал, а мир огромен. Малыш беспомощен, а родители – всесильны. Мир непонятен, а родители знают все.

Часть пятая Нелокальная личность

Часть пятая Нелокальная личность Если квантовая механика вас не потрясла до глубины души, значит, вы ее еще не поняли. Нильс

ЧАСТЬ 1. ЛИЧНОСТЬ И СУДЬБА

ЧАСТЬ 1. ЛИЧНОСТЬ И СУДЬБА Сценарии судьбы Что мы узнаем о жизни еще до ее начала Все очень просто: ребенок мал, а мир огромен. Малыш беспомощен, а родители — всесильны. Мир непонятен, а родители знают все. Вот с этих основ и начинается вхождение ребенка в Мир, и именно

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Некоторые черты личности, не являясь акцентуированными, все же отличаются в плане индивидуальном, в таких случаях наблюдаются вариации различных реакций человека.

АКЦЕНТУИРОВАННЫЕ ЛИЧНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

АКЦЕНТУИРОВАННЫЕ ЛИЧНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ Писатели нередко изображают в своих произведениях акцентуированных личностей и делают это талантливо и убедительно, однако это никогда не является для них самоцелью. Прежде всего многие акцентуированные личности

О художественной антиципации и художественной ангажированности[**]

О художественной антиципации и художественной ангажированности[**] Термин «художественная антиципация» предложил еще в 1975 году Хайнц Когут[224], высказав гипотезу, что настоящий художник обладает даром предвосхищения, предвидения, и, опережая свое время, отражает в своем

Часть 1 Творческая личность

Часть 1 Творческая личность Какого человека мы назовем творческим? Есть расхожее мнение, что творческий человек – тот, кто не способен жить без творчества; это определение, однако, не включает собственно творения: мало ли, без чего он не может жить, – это не значит, что он

Часть II.

Неординарная личность

Неординарная личностьЧасть II. Неординарная личность

Личность писателя, герой литературы и литературный процесс

Институт мировой литературы имени А. М. Горького выпустил в свет трехтомное исследование, посвященное русской литературе конца XIX – начала XX века1. Авторы именуют трехтомник «серией коллективных трудов». Это не совсем верно, потому что, по сути, мы имеем здесь дело с широко задуманным и внутренне законченным историческим очерком литературы вполне определенного периода. Это первый в нашей науке о литературе опыт создания всесторонней и систематической картины развития словесного искусства на рубеже XIX и XX веков, намного превосходящий по обилию материала и значительности выводов все остальные попытки подобного рода, предпринимавшиеся ранее.

Литература рубежа XIX и XX веков – и это надо признать – еще не стала для нас явлением привычным, хорошо знакомым, тщательно изученным. Трехтомник ИМЛИ как раз приближает нас к пониманию тех сложных процессов, которые переживались словесным искусством в тот момент. Специфика этого не совсем обычного труда находится в непосредственной связи со спецификой самого литературного периода, одного из наиболее насыщенных, но и наиболее противоречивых в истории русской литературы. Сейчас мы подходим к его осознанию. Начинаем понимать, что происходящее в эти годы широкое обновление всех без исключения видов искусства не могло обойтись без утраты некоторых из тех достижений, которыми ознаменовалось развитие искусства в предшествующие десятилетия. Вырабатывались новые эстетические критерии, возникали и утверждались новые формы творчества.

Трехтомник ИМЛИ как раз приближает нас к пониманию тех сложных процессов, которые переживались словесным искусством в тот момент. Специфика этого не совсем обычного труда находится в непосредственной связи со спецификой самого литературного периода, одного из наиболее насыщенных, но и наиболее противоречивых в истории русской литературы. Сейчас мы подходим к его осознанию. Начинаем понимать, что происходящее в эти годы широкое обновление всех без исключения видов искусства не могло обойтись без утраты некоторых из тех достижений, которыми ознаменовалось развитие искусства в предшествующие десятилетия. Вырабатывались новые эстетические критерии, возникали и утверждались новые формы творчества.

Но с другой стороны, именно на рубеже веков были сделаны художественные открытия первостепенной важности, благодаря которым изменился сам характер художественного видения, эстетическое представление о человеке как личности. На рубеже веков изменился и ход исторического процесса, и одними из первых это изменение уловили художники. Можно ли представить себе появление в XIX веке произведений, подобных «босяцким» рассказам Горького, «Стихам о Прекрасной Даме» Блока, «Молоху» Куприна? Но это было только начало. За ним следовали «На дне» и монументальные произведения Горького зрелого периода, третий том лирики Блока, «Деревня» Бунина, «Петербург» Андрея Белого… Можно ли представить себе европейскую литературу XX века без этих произведений – при всей их непохожести, при всем различии того места, которое они занимают в истории русской литературы? «Конструкция мира», данная в них, была не однозначна, но влияние ее сказалось на развитии самых разных направлений мирового литературного процесса. Сама Россия – во всем богатстве своей истории и драматизма своей судьбы – становилась живым, реальным, ощутимым образом, глубоко личным, лирическим и одновременно многоплановым, эпическим.

Можно ли представить себе появление в XIX веке произведений, подобных «босяцким» рассказам Горького, «Стихам о Прекрасной Даме» Блока, «Молоху» Куприна? Но это было только начало. За ним следовали «На дне» и монументальные произведения Горького зрелого периода, третий том лирики Блока, «Деревня» Бунина, «Петербург» Андрея Белого… Можно ли представить себе европейскую литературу XX века без этих произведений – при всей их непохожести, при всем различии того места, которое они занимают в истории русской литературы? «Конструкция мира», данная в них, была не однозначна, но влияние ее сказалось на развитии самых разных направлений мирового литературного процесса. Сама Россия – во всем богатстве своей истории и драматизма своей судьбы – становилась живым, реальным, ощутимым образом, глубоко личным, лирическим и одновременно многоплановым, эпическим.

Об этом периоде, его эстетических утратах и достижениях, о литературной борьбе, о том, как складывалось в предреволюционные годы новое качество художественной литературы, и говорят нам авторы трехтомника. Говорят интересно и содержательно. Многие из проблем, волновавших тогда русское общество, естественно, утрачивают ныне свою актуальность, другие все еще сохраняют ее; в ряде моментов – при изучении художественного творчества той поры – на первый план выдвигаются проблемы, не казавшиеся до сего времени важными. Но во всех этих случаях значение поднятых авторским коллективом вопросов чрезвычайно велико.

Говорят интересно и содержательно. Многие из проблем, волновавших тогда русское общество, естественно, утрачивают ныне свою актуальность, другие все еще сохраняют ее; в ряде моментов – при изучении художественного творчества той поры – на первый план выдвигаются проблемы, не казавшиеся до сего времени важными. Но во всех этих случаях значение поднятых авторским коллективом вопросов чрезвычайно велико.

Пожалуй, никакому другому периоду в истории русского искусства не посвящается сейчас такого количества специальных книг и статей, как искусству конца XIX – начала XX века. Мы извлекаем ныне из незаслуженного забвения многие имена и целые литературные течения. Восстанавливается в правах целый ряд фактов литературной жизни, еще в недавнем прошлом не слишком привлекавших наше внимание. Рубеж XIX и XX столетий стал обрисовываться перед нами во всей непростой и неоднозначной совокупности своей проблематики и творческих исканий.

И все же интерес, настойчиво проявляемый и в кругах специалистов, и в широких читательских кругах к искусству предреволюционного двадцатипятилетия, все еще не находит удовлетворения. Широты и всесторонности, а иногда и непредвзятости, исторической объективности недостает некоторым нашим исследованиям в этой области.

Широты и всесторонности, а иногда и непредвзятости, исторической объективности недостает некоторым нашим исследованиям в этой области.

Совокупность проблем, черт, фактов литературной жизни, драматизм писательских судеб, перипетий литературной борьбы и создают то неповторимо сложное своеобразие, которое выявила и продемонстрировала перед всем миром русская литература в эти два ответственные и бурные десятилетия. Явившись завершением большого литературного периода, истоки которого уходят в пушкинскую эпоху, она вместе с тем заложила основы нового периода в истории художественного познания человеком самого себя.

Настойчивое стремление выявить и осознать своеобразие словесного искусства рубежа веков, его отличия от искусства предшествующих десятилетий в первую очередь характеризует все без исключения главы трехтомника ИМЛИ. Не сразу нащупывают авторы нужный тон и стиль исследования; достаточно робкой попыткой представляется в этом отношении первый том. Но уже со второго тома мысль авторов расковывается, намерения их приобретают глубину и необходимую в данном случае академическую основательность. Достойно увенчивает долгую и кропотливую работу третий том, целиком посвященный последнему предреволюционному десятилетию.

Достойно увенчивает долгую и кропотливую работу третий том, целиком посвященный последнему предреволюционному десятилетию.

Сразу же следует отметить, что с подобным явлением, когда литературе сравнительно небольшого периода в 20 – 25 лет посвящается три объемистых тома в 1800 страниц, наша литературная наука сталкивается впервые. К этому следует добавить, что почти половину объема (750 страниц) составители (М. Петрова, А. Тарасова, Е. Коляда, В. Келдыш, В. Максимова) отвели под литературную хронику – «Летопись литературных событий», – в которой обстоятельнейшим образом, месяц за месяцем, прослежена литературная жизнь эпохи. Интерес, с которым читается «Летопись», богатство материалов и реальная польза их таковы, что было бы уместно и полезно издать «Летопись» отдельной книгой.

Первое и, как мне представляется, главное значение трехтомника состоит в том, что он опровергает многие сложившиеся в 1940-е и 1950-е годы схематические представления, подходя вплотную к новой, более гибкой и диалектической концепции развития русской литературы на рубеже веков. Правда, вопросы преобладают пока еще над ответами; поставленные или просто затронутые проблемы – над их решениями. Авторы трехтомника уже освободились от неумеренного возвеличения одних фигур и пренебрежительного отношения к другим; они прониклись сознанием сложности и противоречивости литературного развития изучаемого периода, но они еще не до конца привели многочисленные и в ряде случаев крайне ценные наблюдения и выводы к единой системе, в которой закономерности литературного процесса не подавляли бы ни индивидуальности писателя, ни индивидуальности его героев. Не всегда давая широкие и обстоятельные решения, трехтомник ИМЛИ объективно показывает внеисторизм многих из тех положений, которыми мы удовлетворялись до сих пор. Перед нами основательная и во многом успешная попытка создать единую и диалектическую картину литературного развития одного из самых сложных, но и самых интересных (и плодотворных) периодов русской истории. Это большой, серьезный труд, закладывающий прочные основы научного, непредвзятого и исторически объективного подхода к литературе рубежа веков.

Правда, вопросы преобладают пока еще над ответами; поставленные или просто затронутые проблемы – над их решениями. Авторы трехтомника уже освободились от неумеренного возвеличения одних фигур и пренебрежительного отношения к другим; они прониклись сознанием сложности и противоречивости литературного развития изучаемого периода, но они еще не до конца привели многочисленные и в ряде случаев крайне ценные наблюдения и выводы к единой системе, в которой закономерности литературного процесса не подавляли бы ни индивидуальности писателя, ни индивидуальности его героев. Не всегда давая широкие и обстоятельные решения, трехтомник ИМЛИ объективно показывает внеисторизм многих из тех положений, которыми мы удовлетворялись до сих пор. Перед нами основательная и во многом успешная попытка создать единую и диалектическую картину литературного развития одного из самых сложных, но и самых интересных (и плодотворных) периодов русской истории. Это большой, серьезный труд, закладывающий прочные основы научного, непредвзятого и исторически объективного подхода к литературе рубежа веков.

Два открытия, радикальным образом повлиявшие на весь дальнейший ход литературного процесса, сделаны в предреволюционные годы: были сформулированы принципы партийности искусства и заложены основы нового творческого метода – социалистического реализма. Герой – бунтарь, протестант, человек, ни под каким предлогом не желающий мириться с буржуазным, мещанским застоем и охранительной философией, становится центральной фигурой творчества Горького. Роль Горького в литературном процессе и общественной жизни рубежа веков имела совершенно исключительный характер. Его имя сразу же, с 90-х годов XIX века, стало знаменем нового литературного периода, нового отношения к человеку, нового восприятия его как личности. Впечатление ошеломляющей новизны произвели на читателей ранние произведения Горького. «Вкус свободы» – «чего-то вольного, широкого, смелого» – безошибочно почувствовал в рассказах Горького Леонид Андреев2. Автор раздела о Горьком в первом томе трехтомника Е. Тагер справедливо отмечает: «…Именно Горький, познавший неумолимую, дробящую силу враждебной человеку действительности не умозрительно, а реально, физически, на собственном жизненном опыте, именно Горький в атмосфере почти всеобщей подавленности выступил в роли прирожденного господина жизни, ее хозяина, а не слуги». Этот «парадокс» автор объясняет тем, что «за Горьким стояло великое освободительное движение народных масс, движение, еще не развернувшееся, но неудержимое в своем нарастающем развитии…» (т. 1, стр. 215).

Тагер справедливо отмечает: «…Именно Горький, познавший неумолимую, дробящую силу враждебной человеку действительности не умозрительно, а реально, физически, на собственном жизненном опыте, именно Горький в атмосфере почти всеобщей подавленности выступил в роли прирожденного господина жизни, ее хозяина, а не слуги». Этот «парадокс» автор объясняет тем, что «за Горьким стояло великое освободительное движение народных масс, движение, еще не развернувшееся, но неудержимое в своем нарастающем развитии…» (т. 1, стр. 215).

Потому и превзошел все ожидания успех ранних – романтических – рассказов Горького, что в них уже содержались «новая шкала» ценностей, по которой следует измерять достоинства человека, ни на что в прошлом не похожее представление о том, каким надлежит быть человеку в обществе, придавленном деспотией самодержавной государственной машины. Для героев ранних горьковских рассказов не существует иных ценностей, кроме свободы личности, взбунтовавшейся против сковывающих ее ограничений, в какой бы форме эти ограничения ни проявляли себя – в форме ли частнособственнической морали и жажды наживы или в форме установлений, регулирующих жизнь всего государственного механизма. Так, за всем тем, что делает, скажем, Челкаш (хотя поступки его с точки зрения обыденной, житейской морали и могут быть расценены как «антиобщественные»), скрывается наличие ценностей более высокого ранга, которые, как это мы хорошо чувствуем по финальной сцене рассказа, таят в себе возможность приобретения черт типических и обобщающих. Поэтому для Горького и оказался возможен переход от ранних, романтических рассказов к произведениям иного склада, в которых уже были заложены основы новой общественной морали, новой общественной нравственности. В ней интересы отдельной личности и интересы коллектива совпадают в гармоническом единстве. Не осознавая еще этого в полной мере, Горький уже в начале творческого пути двигался в направлении поисков личности, которая в развитии своих положительных качеств (прежде всего свободолюбия и бескорыстия) не будет противостоять коллективу, обществу. Протест и бунтарство ранних горьковских героев, имея внешне индивидуалистический характер, были по глубинным истокам своим направлены в будущее, связаны с ним.

Так, за всем тем, что делает, скажем, Челкаш (хотя поступки его с точки зрения обыденной, житейской морали и могут быть расценены как «антиобщественные»), скрывается наличие ценностей более высокого ранга, которые, как это мы хорошо чувствуем по финальной сцене рассказа, таят в себе возможность приобретения черт типических и обобщающих. Поэтому для Горького и оказался возможен переход от ранних, романтических рассказов к произведениям иного склада, в которых уже были заложены основы новой общественной морали, новой общественной нравственности. В ней интересы отдельной личности и интересы коллектива совпадают в гармоническом единстве. Не осознавая еще этого в полной мере, Горький уже в начале творческого пути двигался в направлении поисков личности, которая в развитии своих положительных качеств (прежде всего свободолюбия и бескорыстия) не будет противостоять коллективу, обществу. Протест и бунтарство ранних горьковских героев, имея внешне индивидуалистический характер, были по глубинным истокам своим направлены в будущее, связаны с ним. Если бы дело обстояло не так, вряд ли Горький пришел бы в зрелый период к таким открытиям, которые стали достижениями всей мировой художественной мысли, ознаменовали собой качественно новый ее период. Эволюция идеи протеста, неприятия буржуазного мира, совершавшаяся в сознании Горького, и привела к тому, что именно Горький стал выразителем в литературе социалистической морали, стал основоположником нового художественного метода – социалистического реализма.

Если бы дело обстояло не так, вряд ли Горький пришел бы в зрелый период к таким открытиям, которые стали достижениями всей мировой художественной мысли, ознаменовали собой качественно новый ее период. Эволюция идеи протеста, неприятия буржуазного мира, совершавшаяся в сознании Горького, и привела к тому, что именно Горький стал выразителем в литературе социалистической морали, стал основоположником нового художественного метода – социалистического реализма.

Во внутренней, скрытой потенциальности созданных Горьким в 1890-е годы характеров, в продуктивности – как это вполне выяснилось позднее – приемов творчества, использованных Горьким для создания знаменитой галереи героев-босяков, отщепенцев, выломившихся из привычной среды людей, с негодованием отрицающих «привычную» мораль и «устоявшиеся» правила поведения, и состояло новаторское значение его раннего творчества. Уже здесь, как справедливо отмечается в трехтомнике, Горьким были продемонстрированы «новые способы изображения человека» (т. 1, стр. 240).

1, стр. 240).

Совершенствование, углубление неизвестных доселе «способов изображения человека» ведет Горького к произведениям последующих лет, к «На дне», «Фоме Гордееву», знаменитой «Матери», повестям «окуровского цикла», автобиографической трилогии, «Жизни Клима Самгина». Все это были этапы одного пути, этапы развития единой и целостной системы отношения к миру и человеку, получившей столь полное и глубокое воплощение в горьковском понимании социалистического гуманизма. Горький понимал, что социальные преобразования неизбежны, что они надвигаются на Россию. Уже в 1905 году он прямо утверждал, что «история перекрашивается в новые цвета только кровью» 3. И поэтому естественно, что от отрицания фальшивой морали буржуазного общества Горький приходит к утверждению подлинно человеческой морали социализма. Известно, что многих буржуазных литераторов испугал столь стремительный рост писателя. Вспомним хотя бы статью Д. Философова «Конец Горького» (1907), написанную в связи с появлением повести «Мать» и содержащую утверждение, что, сделавшись выразителем идеологии большевистской партии, Горький перестал быть писателем. Однако весь творческий путь художника, ставшего действительно крупнейшим представителем мировой культуры XX века, свидетельствует как раз об обратном. Тот факт, что Горький связал себя и свое творчество с партией, с пролетарским движением, неотрывен от решения новых, невиданных идейно-эстетических задач.

Однако весь творческий путь художника, ставшего действительно крупнейшим представителем мировой культуры XX века, свидетельствует как раз об обратном. Тот факт, что Горький связал себя и свое творчество с партией, с пролетарским движением, неотрывен от решения новых, невиданных идейно-эстетических задач.

Новаторство Горького хорошо понимали близкие ему люди. Так, Л. Андреев писал ему в связи со статьей Д. Философова: «…Едва ли есть в России, а быть может и в мире, человек, чей дух стоял бы так высоко, как твой». Л. Андреев прямо говорил Горькому, что причина непонимания его современниками заключается «в новизне и гениальности… нового, теперешнего, мироощущения, мирочувствования» 4.

Горький был яркой личностью, вобравшей в себя многие черты того переходного времени, в которое он жил. Выразителем народной России, Руси считал Горького Блок. Причем, как и для других современников, Горький не был для Блока «только писателем», исключительно художником.

В облике Горького счастливо сочетались черты писателя новой формации, художника нового, небывалого в истории склада мышления с чертами организатора, общественного деятеля. Эта сторона деятельности Горького в меньшей степени привлекает внимание исследователей, хотя именно для истории литературы организаторские шаги Горького особенно важны и значительны. В течение почти десяти лет Горький стоял во главе издательства «Знание», вокруг которого сплотились самые передовые литературные силы России. К сожалению, и в трехтомнике ИМЛИ об этой стороне деятельности Горького говорится не очень много. А ведь под руководством Горького в течение первых же лет нового века сформировался демократический отряд писателей, ставивших в своих произведениях острые и насущные проблемы общественного развития страны. Не случайно деятельность «Знания» вызвала такую бурю негодования в кругах буржуазной интеллигенции. Правда, к исходу первого десятилетия XX века группа «Знания», в сущности, стала распадаться; наступал новый период в истории литературы. Не было в эти годы в России и Горького, – он жил в Италии и был лишен возможности непосредственно влиять на ход литературной жизни. Однако за годы совместных выступлений группа «знаниевцев» внесла существенный вклад в развитие русской предреволюционной реалистической литературы.

Эта сторона деятельности Горького в меньшей степени привлекает внимание исследователей, хотя именно для истории литературы организаторские шаги Горького особенно важны и значительны. В течение почти десяти лет Горький стоял во главе издательства «Знание», вокруг которого сплотились самые передовые литературные силы России. К сожалению, и в трехтомнике ИМЛИ об этой стороне деятельности Горького говорится не очень много. А ведь под руководством Горького в течение первых же лет нового века сформировался демократический отряд писателей, ставивших в своих произведениях острые и насущные проблемы общественного развития страны. Не случайно деятельность «Знания» вызвала такую бурю негодования в кругах буржуазной интеллигенции. Правда, к исходу первого десятилетия XX века группа «Знания», в сущности, стала распадаться; наступал новый период в истории литературы. Не было в эти годы в России и Горького, – он жил в Италии и был лишен возможности непосредственно влиять на ход литературной жизни. Однако за годы совместных выступлений группа «знаниевцев» внесла существенный вклад в развитие русской предреволюционной реалистической литературы.

Но вот мы прочитали все три тома и начинаем размышлять о характере, истоках и причинах того интенсивного обновления искусства, которое обнаружилось в это время; а также о том, какие последствия имел этот период для развития советской литературы. В обширном и содержательном «Введении» (автор Б. Бялик) обосновывается необходимость выделения литературы рубежа веков в самостоятельный период, внимательно прослеживается история его освоения в наиболее обобщающих трудах.

Однако другая, не менее важная проблема – о непосредственном соотношении искусства 1890 – 1910-х годов с искусством XIX столетия, на почве которого оно вырастает, разговор о неодинаковом отношении художников рубежа веков к своим предшественникам – остается открытой.

Вместе с тем важность самой проблемы очевидна. Ведь речь идет о той почве, на которой и происходило формирование «нового литературного зрения», как говорил Ю. Тынянов применительно к переходным эпохам.

В высшей степени показательным было отношение к искусству XIX столетия со стороны, например, М. Горького, причем само художественное творчество его находилось в неразрывной связи с его историко-литературной концепцией. Не без оснований считая русскую литературу прошлого феноменом изумительным, прямо утверждая, что это лучшее, что создано нами как нацией, Горький склонен был думать, что свою историческую миссию она выполнила не до конца, ибо прошла мимо человека волевого, действенного, активного. «Наша литература, – писал он в «Заметках о мещанстве», – сплошной гимн терпению русского человека, она вся пропитана тихим восторгом пред страдальцем-мужичком и удивлением пред его нечеловеческой выносливостью». У нее на глазах из среды народа выходили «Ломоносовы, Кольцовы, Никитины, Суриковы, но она не замечала их и забыла отметить в прошлом таких крупных выразителей народной воли, как Разин и другие. Она не искала героев, она любила рассказывать о людях сильных только в терпении, кротких, мягких, мечтающих о рае на небесах, безмолвно страдающих на земле» 5. Подобные суждения, несмотря на свое восхищение героизмом русского писателя, Горький высказывал на протяжении всей жизни (см.

Горького, причем само художественное творчество его находилось в неразрывной связи с его историко-литературной концепцией. Не без оснований считая русскую литературу прошлого феноменом изумительным, прямо утверждая, что это лучшее, что создано нами как нацией, Горький склонен был думать, что свою историческую миссию она выполнила не до конца, ибо прошла мимо человека волевого, действенного, активного. «Наша литература, – писал он в «Заметках о мещанстве», – сплошной гимн терпению русского человека, она вся пропитана тихим восторгом пред страдальцем-мужичком и удивлением пред его нечеловеческой выносливостью». У нее на глазах из среды народа выходили «Ломоносовы, Кольцовы, Никитины, Суриковы, но она не замечала их и забыла отметить в прошлом таких крупных выразителей народной воли, как Разин и другие. Она не искала героев, она любила рассказывать о людях сильных только в терпении, кротких, мягких, мечтающих о рае на небесах, безмолвно страдающих на земле» 5. Подобные суждения, несмотря на свое восхищение героизмом русского писателя, Горький высказывал на протяжении всей жизни (см. , например, такие статьи, как «Разрушение личности», «О том, как я учился писать» и др.). Возможно, что в прямом соотношении с такой позицией Горького находилось его отрицательное отношение к Достоевскому и его героям.

, например, такие статьи, как «Разрушение личности», «О том, как я учился писать» и др.). Возможно, что в прямом соотношении с такой позицией Горького находилось его отрицательное отношение к Достоевскому и его героям.

Главную роль в формировании горьковской концепции личности сыграло народное, социалистическое движение в России начала века. Специфическое же восприятие Горьким литературы прошлого для него самого оказалось важнейшим стимулом творческого роста, ибо обусловило невиданную интенсивность его личных поисков как раз в сфере изображения натур волевых, бунтующих против застойного мещанского быта. Интенсивность эта привела к тому, что уже в годы первой революции в сознании Горького вызревает образ активного революционера, который и был воплощен вскоре в облике Павла Власова. Помимо других «объективных» задач, Горький, как мне представляется, для себя лично «заполнял» здесь «белое пятно», оставленное, по его мнению, литературой прошедшего столетия.

Но с другой стороны, прямо противоположный взгляд на нее выражал, например, Блок. Так, в 1908 году Блок очень определенно утверждал: «…Откройте сейчас любую страницу истории нашей литературы XIX столетия, будь то страница из Гоголя, Лермонтова, Толстого, Тургенева, страница Чернышевского и Добролюбова… все вам покажется интересным, насущным и животрепещущим; потому что нет сейчас, положительно нет ни одного вопроса среди вопросов, поднятых великой русской литературой прошлого века, которым не горели бы мы. Интересно решительно все, не только выпуклое, но и плоское, не только огненное, но и то, в чем нет искры огня» 6.

Так, в 1908 году Блок очень определенно утверждал: «…Откройте сейчас любую страницу истории нашей литературы XIX столетия, будь то страница из Гоголя, Лермонтова, Толстого, Тургенева, страница Чернышевского и Добролюбова… все вам покажется интересным, насущным и животрепещущим; потому что нет сейчас, положительно нет ни одного вопроса среди вопросов, поднятых великой русской литературой прошлого века, которым не горели бы мы. Интересно решительно все, не только выпуклое, но и плоское, не только огненное, но и то, в чем нет искры огня» 6.

И так же как и Горький, Блок последовательно отстаивал свой взгляд на искусство рубежа веков и его прямую связь с искусством XIX века на протяжении всей жизни. Он считал, что происходящее ныне в России было по-своему предсказано литературой прошлого столетия. Не случайно ведь уподобил он в 1918 году революционную Россию гоголевской «несущейся тройке», а в восставшем Петербурге усмотрел отблески мятежных видений Достоевского.

Это были две различные точки зрения, не исключающие друг друга, но, напротив, подчеркивающие многообразие тех линий литературного развития, которыми характеризуется искусство рубежа веков.

Не очень определенное представление дает трехтомник ИМЛИ о, том, чем же завершилось развитие литературы на рубеже веков, в чем итог этого развития, что мы получили в наследство после того, как «литература конца XIX – начала XX в.» прекратила свое существование. После 1918 года литература рубежа веков в трехтомнике фактически исчезает, нет ничего ни «позади», ни «впереди».

Правда, в отдельных случаях связи с советской литературой как будто намечаются – например, в разделах о Горьком, А. Толстом, Маяковском, Серафимовиче. В большинстве же повествование обрывается внезапно, как, например, в разделах об Ахматовой, Блоке.

Что касается Блока, то вопрос это весьма сложный. Мы до сих пор не располагаем обстоятельными суждениями о его месте в литературном процессе, о том, куда следует относить поэму «Двенадцать», созданную в январе 1918 года, – к литературе рубежа веков или к советской литературе. Она анализируется сейчас совершенно произвольно – то в одном, то в другом разделе, в зависимости от личных склонностей исследователя. Мне кажется, что принадлежность «Двенадцати» к искусству рубежа веков не должна вызывать сомнений. И по содержанию своему, очень противоречивому, и по характеру и смыслу символики она может рассматриваться как своего рода аккорд, завершающий целый большой литературный период, у истоков которого стоит Пушкин. От Пушкина до Блока и Горького – вот путь, проделанный русской литературой нового времени. В том и состоит величие «Двенадцати», что они прочно впитали в себя многие идеи и проблемы, которыми жила русская классическая литература. Поэтому Блоку и не потребовалась большая форма, – усвоенное им от XIX столетия представление о народной революции, к тому же воспринятое сквозь призму действительных событий рубежа веков, говорило тут само за себя.

Она анализируется сейчас совершенно произвольно – то в одном, то в другом разделе, в зависимости от личных склонностей исследователя. Мне кажется, что принадлежность «Двенадцати» к искусству рубежа веков не должна вызывать сомнений. И по содержанию своему, очень противоречивому, и по характеру и смыслу символики она может рассматриваться как своего рода аккорд, завершающий целый большой литературный период, у истоков которого стоит Пушкин. От Пушкина до Блока и Горького – вот путь, проделанный русской литературой нового времени. В том и состоит величие «Двенадцати», что они прочно впитали в себя многие идеи и проблемы, которыми жила русская классическая литература. Поэтому Блоку и не потребовалась большая форма, – усвоенное им от XIX столетия представление о народной революции, к тому же воспринятое сквозь призму действительных событий рубежа веков, говорило тут само за себя.

Как это ни странно, но до сих пор творчество Ахматовой 20 – 50-х годов никак не учитывается нами при анализе ее дореволюционной лирики. Но возможно ли понять во всей глубине внутреннее содержание творческого пути Ахматовой без «Поэмы без героя»?

Но возможно ли понять во всей глубине внутреннее содержание творческого пути Ахматовой без «Поэмы без героя»?

- »Русская литература конца XIX – начала XX в. Девяностые годы», «Наука», М. 1968; «Русская литература конца XIX – начала XX в. 1901 – 1907», «Наука», М. 1971; «Русская литература конца XIX – начала XX в. 1908 – 1917», «Наука», М. 1972. [↩]

- См.: «Горький и Леонид Андреев. Неизданная переписка», «Литературное наследство», т. 72, М. 1965, стр. 258.[↩]

- М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 28, Гослитиздат, М. 1954, стр. 348.[↩]

- »Литературное наследство», т. 72, стр. 289 – 290. [↩]

- М. Горький, Собр. соч. в 30-ти томах, т. 23, стр. 347 – 348.[↩]

- Александр Блок, Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5, Гослитиздат, М. -Л. 1962, стр. 334 – 335.[↩]

Хотите продолжить чтение? Подпишитесь на полный доступ к архиву.

Уже подписаны? Авторизуйтесь для доступа к полному тексту.

Литература как выражение личности

Литература как выражение личности

Que. :

“ Литература

как выражение личности ИЛИ « Искусство – это жизнь, увиденная сквозь

Темперамент. ”

:

“ Литература

как выражение личности ИЛИ « Искусство – это жизнь, увиденная сквозь

Темперамент. ”

В во второй части «Некоторых способов изучения литературы» Хадсон рассматривает Литература как выражение личности. Он начинает с широко обсуждаемого определения литературы Мэтью Арнольда, «литература — это критика жизни». Литература — это интерпретация жизни; писатель интерпретирует жизнь по-своему свой путь и дает комментарий к нему в своей работе. По словам француза эпиграмма «искусство — это жизнь, увиденная через темперамент». Это означает, что литературное искусство выражение жизни через темперамент писателя и литературы отражает этот темперамент. Зеркало, которое писатель держит перед миром, — это зеркало собственной личности и индивидуальности. И поэтому необходимо изучить Литература как выражение личности.

Хадсон

говорит, что « великая книга рождается мозгом и сердцем ее автора; он поставил

сам на своих страницах; они участвуют в его жизни и инстинктивно относятся к его

индивидуальность ». Поэтому необходимо знать автора, чтобы

понять произведение искусства. Мы не можем понять ни одно произведение

если мы не понимаем и не знаем первого.

Хадсон предлагает нам установить личный контакт с автором, поскольку « личный опыт является основой всех реальных

литература ». Хадсон вспоминает известную цитату Мильтона: « хорошая книга — это драгоценная кровь духа-мастера, забальзамированная и

Сокровище для цели жизни за пределами жизни ». Таким образом, литература есть выражение жизни, но

важно, чтобы все понимали жизнь писателя прежде всего как

литература — это кровь автора.

Поэтому необходимо знать автора, чтобы

понять произведение искусства. Мы не можем понять ни одно произведение

если мы не понимаем и не знаем первого.

Хадсон предлагает нам установить личный контакт с автором, поскольку « личный опыт является основой всех реальных

литература ». Хадсон вспоминает известную цитату Мильтона: « хорошая книга — это драгоценная кровь духа-мастера, забальзамированная и

Сокровище для цели жизни за пределами жизни ». Таким образом, литература есть выражение жизни, но

важно, чтобы все понимали жизнь писателя прежде всего как

литература — это кровь автора.

В

Чтобы судить о великих книгах, нужно различать то, что Карлейль называет

«настоящие голоса» и «простое эхо». Он хочет сказать, что в великих книгах

писатели говорят сами за себя, тогда как в обычных произведениях они говорят о

отчет др. Мы должны различать существенную разницу между

литература, которая черпает свою жизнь непосредственно из личности и опыта, и что

который черпает свою жизнь главным образом из вторых рук от контакта с личностью

и опыт других.

Хадсон

говорит, что должна быть искренность, оригинальность и подлинность

выражая жизнь в великой литературе, так как без этого литературное произведение становится

безжизненный. Хадсон, «без искренности никакая жизненно важная литературная работа невозможна».

возможный.» Оригинальность опыта делает литературу «гораздо более совершенной».

искусство.» А подлинность опыта придает литературе качество подлинности.

которое видно только в великих произведениях. Таким образом, Хадсон предлагает нам

проникнуть как можно глубже в личную жизнь автора. Наше чтение

должно быть реальным общением между автором книги и нами самими. Мы

должен наблюдать, какое впечатление произвел на него мир переживаний и как он

интерпретируется через его личность. Читая книгу, мы становимся

знаком с характером, мировоззрением, силой, слабостью и акцентом

личность писателя.

Таким образом, изучение литературы – это фактически изучение личности писателя. Отсюда один Можно сказать, что литература на самом деле является выражением личности.

Домашний

Подписаться на: Сообщения (Атом)

Литературно-интеллектуальный анализ черт личности и развития героев романа | Цифровая стипендия в области гуманитарных наук

Фильтр поиска панели навигации Цифровая стипендия в гуманитарных наукахЭтот выпускЦифровые гуманитарные наукиКнигиЖурналыOxford Academic Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Цифровая стипендия в гуманитарных наукахЭтот выпускЦифровые гуманитарные наукиКнигиЖурналыOxford Academic Введите поисковый запрос

Расширенный поиск

Журнальная статья

Получить доступ

Минминг Лю,

Минминг Лю

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google Scholar

Юфэн Ву,

Юфэн Ву

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google Scholar

Донгдонг Цзяо,

Донгдонг Цзяо

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google Scholar

Майкл Шэнтао Ву,

Майкл Шэнтао Ву

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google Scholar

Тиншао Чжу

Тиншао Чжу

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google Scholar

Цифровая стипендия в гуманитарных науках , том 34, выпуск 1, апрель 2019 г. , страницы 221–229, https://doi.org/10.1093/llc/fqy020

, страницы 221–229, https://doi.org/10.1093/llc/fqy020

Опубликовано:

27 июля 2014 г.

4

8

- Содержание статьи

- Рисунки и таблицы

- видео

- Аудио

- Дополнительные данные

Цитировать

Cite

Мингминг Лю, Юйфэн Ву, Дундонг Цзяо, Майкл Шэнтао Ву, Тиншао Чжу, Литературный интеллект-анализ черт личности и развития новых главных героев, Цифровая стипендия в гуманитарных науках , том 34, выпуск 1, апрель 2019 г. , страницы 221–229, https://doi.org/10.1093/llc/fqy020

, страницы 221–229, https://doi.org/10.1093/llc/fqy020

Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Разрешения

- Электронная почта

- Твиттер

- Фейсбук

- Подробнее

Фильтр поиска панели навигации Цифровая стипендия в гуманитарных наукахЭтот выпускЦифровые гуманитарные наукиКнигиЖурналыOxford Academic Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Цифровая стипендия в гуманитарных наукахЭтот выпускЦифровые гуманитарные наукиКнигиЖурналыOxford Academic Введите поисковый запрос

Advanced Search

Abstract

Цифровые технологии привлекают все больше и больше внимания исследователей во многих областях гуманитарных наук из-за их преимуществ в плане объективности и автоматизации. Эта работа была попыткой проанализировать личностные черты и развитие двух главных героев через их диалоги в китайском романе Обычный мир . Мы использовали языковую технологию LTP, программное обеспечение для сегментации упрощенного китайского языка, для сегментации диалогов. Затем на основе восьмидесяти восьми функций LIWC (лингвистического исследования и подсчета слов) были набраны модели прогнозирования личности для расчета личности Большой пятерки. Мы получили два набора прогнозируемых личностных показателей Большой пятерки на основе диалогов в целом и до и после жизненных событий главного героя (окончание средней школы и брак). Как и ожидалось, личностные черты Большой пятерки двух главных героев (Шаопин Сунь и Шаоань Сунь) совпали с портретами в романе, и два главных героя продемонстрировали наблюдаемое развитие личности после событий своей жизни, что согласуется с предыдущими исследованиями изменения личности. Эта работа демонстрирует применимость и обоснованность анализа литературного интеллекта в гуманистических текстах, предлагая надежный подход к объективному анализу личности главных героев романа.

Эта работа была попыткой проанализировать личностные черты и развитие двух главных героев через их диалоги в китайском романе Обычный мир . Мы использовали языковую технологию LTP, программное обеспечение для сегментации упрощенного китайского языка, для сегментации диалогов. Затем на основе восьмидесяти восьми функций LIWC (лингвистического исследования и подсчета слов) были набраны модели прогнозирования личности для расчета личности Большой пятерки. Мы получили два набора прогнозируемых личностных показателей Большой пятерки на основе диалогов в целом и до и после жизненных событий главного героя (окончание средней школы и брак). Как и ожидалось, личностные черты Большой пятерки двух главных героев (Шаопин Сунь и Шаоань Сунь) совпали с портретами в романе, и два главных героя продемонстрировали наблюдаемое развитие личности после событий своей жизни, что согласуется с предыдущими исследованиями изменения личности. Эта работа демонстрирует применимость и обоснованность анализа литературного интеллекта в гуманистических текстах, предлагая надежный подход к объективному анализу личности главных героев романа.

© Автор(ы), 2018 г. Опубликовано Oxford University Press от имени EADH. Все права защищены. Для получения разрешений обращайтесь по электронной почте: [email protected]

Раздел выпуска:

Оригинальные статьи

В настоящее время у вас нет доступа к этой статье.

Скачать все слайды

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Нажмите Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. См. ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т. д.

Покупка

Стоимость подписки и заказ этого журнала

Варианты покупки книг и журналов в Oxford Academic

Кратковременный доступ

Чтобы приобрести краткосрочный доступ, пожалуйста, войдите в свой личный аккаунт выше.

У вас еще нет личного кабинета? регистр

Литературно-интеллектуальный анализ черт личности и развития героев романа — доступ 24 часа

ЕВРО €48,00

42 фунта стерлингов

52 доллара США.