8. Бихевиоризм и необихевиоризм (Дж.Уотсон, э.Толмен, б.Скиннер и др.)

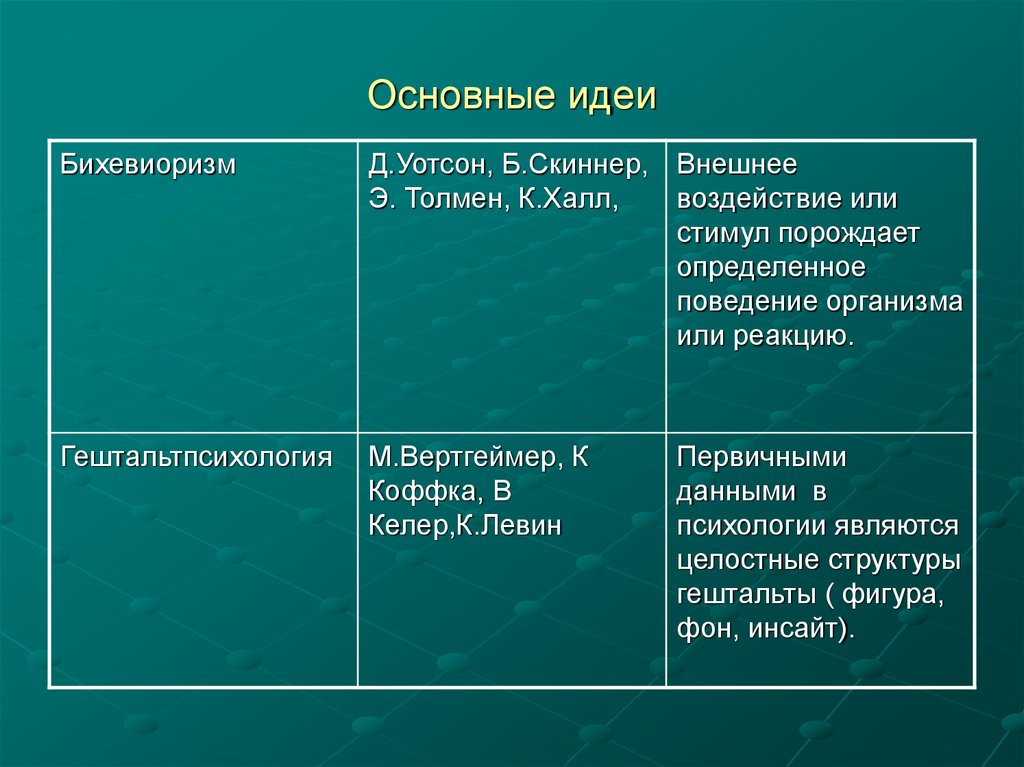

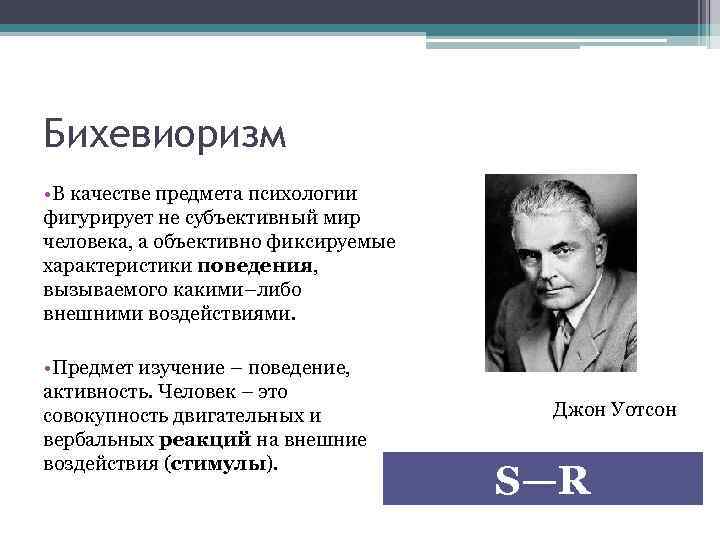

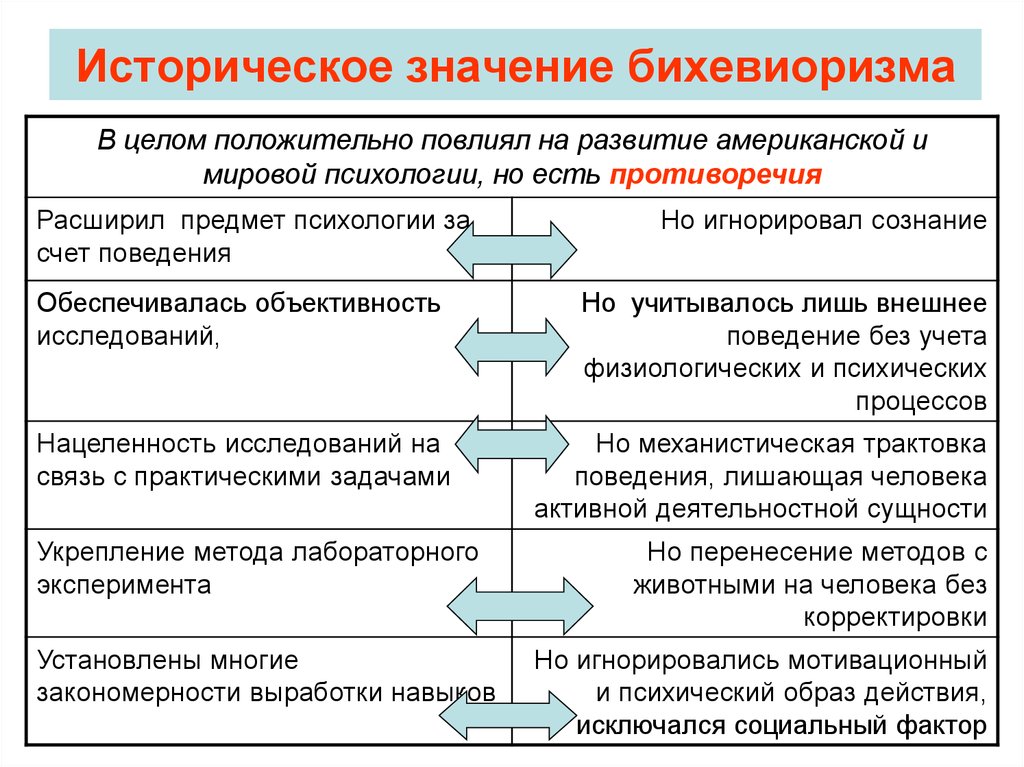

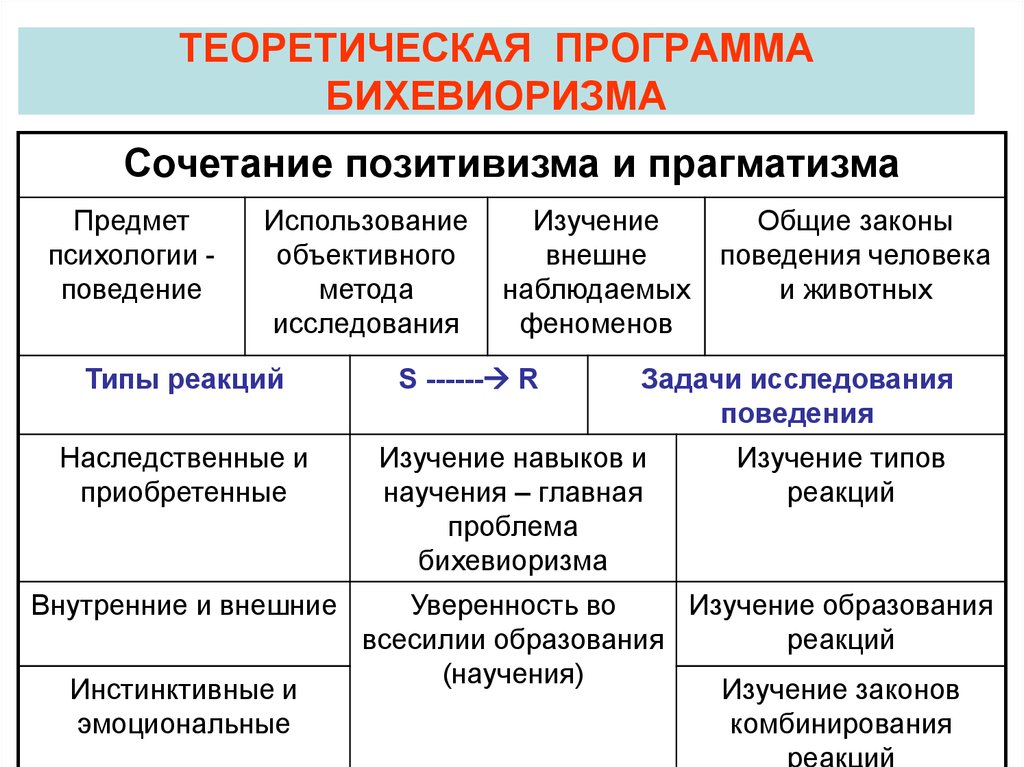

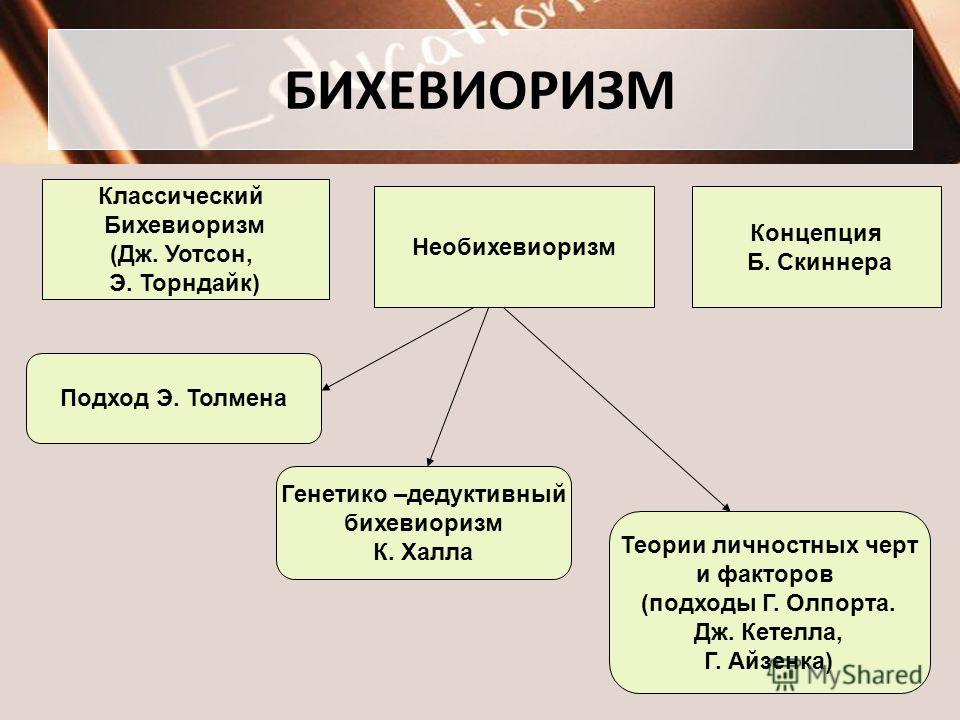

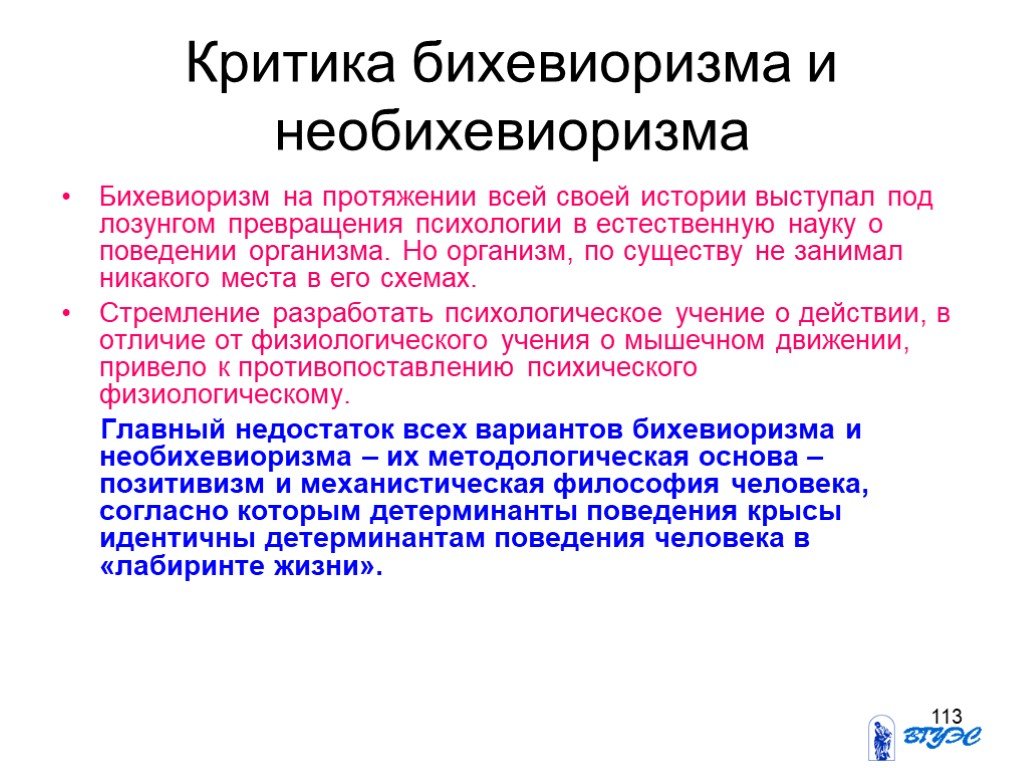

Бихевиоризм, определивший облик американской психологии в XX столетии, радикально пре образовал всю систему представлений о психике. Его кредо выражала формула, согласно которой предметом психологии является поведение, а не со знание. (Отсюда и название – от англ. behavior, поведение.) Поскольку тогда было принято ставить знак равенства между психикой и сознанием (психическими считались процессы, которые начинаются и кончаются в сознании), возникла версия, будто, устраняя сознание, бихевиоризм тем самым ликвидирует психику.

Одним из пионеров бихевиористского движения был Эдвард Торндайк (1874-1949). Сам он называл себя не бихевиористом, а «коннексионистом» (от англ. «коннексия» – связь).

Свои выводы Торндайк

изложил в 1898 году в докторской диссертации

«Интеллект животных. Экспериментальное

исследование ассоциативных процессов

у животных». * Термины Торндайк

употреблял традиционные – «интеллект»,

«ассоциативные процессы», но

содержанием они наполнялись новым.

* Термины Торндайк

употреблял традиционные – «интеллект»,

«ассоциативные процессы», но

содержанием они наполнялись новым.

* Эту работу И.П.Павлов считал пионерской в объективных исследованиях поведения. После защиты диссертации Торндайк на протяжении 50 лет работал преподавателем учительского колледжа. Он опубликовал 507 работ по различным проблемам психологии.

То, что интеллект имеет ассоциативную природу, было известно со времен Гоббса. То, что интеллект обеспечивает успешное приспособление животного к среде, стало общепринятым после Спенсера. Но впервые именно опытами Торндайка было показано, что природа интеллекта и его функция могут быть изучены и оценены без обращения к идеям или другим явлениям сознания. Ассоциация означала уже связь не между идеями или между идеями и движениями, как в предшествующих ассоциативных теориях, а между движениями и ситуациями.

Весь процесс

научения описывался в объективных

терминах.

Принцип «проб, ошибок и случайного успеха» объясняет, согласно Торндайку, приобретение живыми существами новых форм поведения на всех уровнях развития. Преимущество этого принципа достаточно очевидно при его сопоставлении с традиционной (механической) рефлекторной схемой. Рефлекс (в его досеченовском понимании) означал фиксированное действие, ход которого определяется так же строго фиксированными в нервной системе путями. Невозможно было объяснить этим понятием адаптивность реакций организма и его обучаемость.

Торндайк принимал за исходный момент двигательного акта

е. такие внешние условия, для

приспособления к которым организм не

имеет готовой формулы двигательного

ответа, а вынужден ее построить

собственными усилиями. Итак, связь

«ситуация – реакция» в отличие от

рефлекса (в его единственно известной

Торндайку механистической трактовке)

характеризовалась следующими признаками:

1) исходный пункт – проблемная ситуация;

2) организм противостоит ей как целое;

3) он активно действует в поисках выбора

и 4) выучивается путем упражнения

е. такие внешние условия, для

приспособления к которым организм не

имеет готовой формулы двигательного

ответа, а вынужден ее построить

собственными усилиями. Итак, связь

«ситуация – реакция» в отличие от

рефлекса (в его единственно известной

Торндайку механистической трактовке)

характеризовалась следующими признаками:

1) исходный пункт – проблемная ситуация;

2) организм противостоит ей как целое;

3) он активно действует в поисках выбора

и 4) выучивается путем упражненияПрогрессивность подхода Торндайка по сравнению с подходом Дьюи и других чикагцев очевидна, ибо сознательное стремление к цели принималось ими не за феномен, который нуждается в объяснении, а за причинное начало. Но Торндайк, устранив сознательное стремление к цели, удержал идею об активных действиях организма, смысл которых состоит в решении проблемы с целью адаптации к среде.

По Торндайку,

коннексия – связь между реакцией и

ситуацией. Очевидно, что это новый

элемент. Говоря языком последующей

психологии, коннексия – элемент

поведения. Правда, термином «поведение»

Торндайк не пользовался. Он говорил об интеллекте, о научении.

Говоря языком последующей

психологии, коннексия – элемент

поведения. Правда, термином «поведение»

Торндайк не пользовался. Он говорил об интеллекте, о научении.

Торндайк больше чем кто бы то ни было подготовил возникновение бихевиоризма. Вместе с тем, как отмечалось, он себя бихевиористом не считал; в своих объяснениях процессов научения он пользовался понятиями, которые возникший позднее бихевиоризм потребовал изгнать из психологии. Это были понятия, относящиеся, во-первых, к сфере психического в ее традиционном понимании (в частности, понятия об испытываемых организмом состояниях удовлетворенности и дискомфорта при образовании связей между двигательными реакциями и внешними ситуациями), во-вторых, к нейрофизиологии (в частности, «закон готовности», который, согласно Торндайку, предполагает изменение способности проводить импульсы).

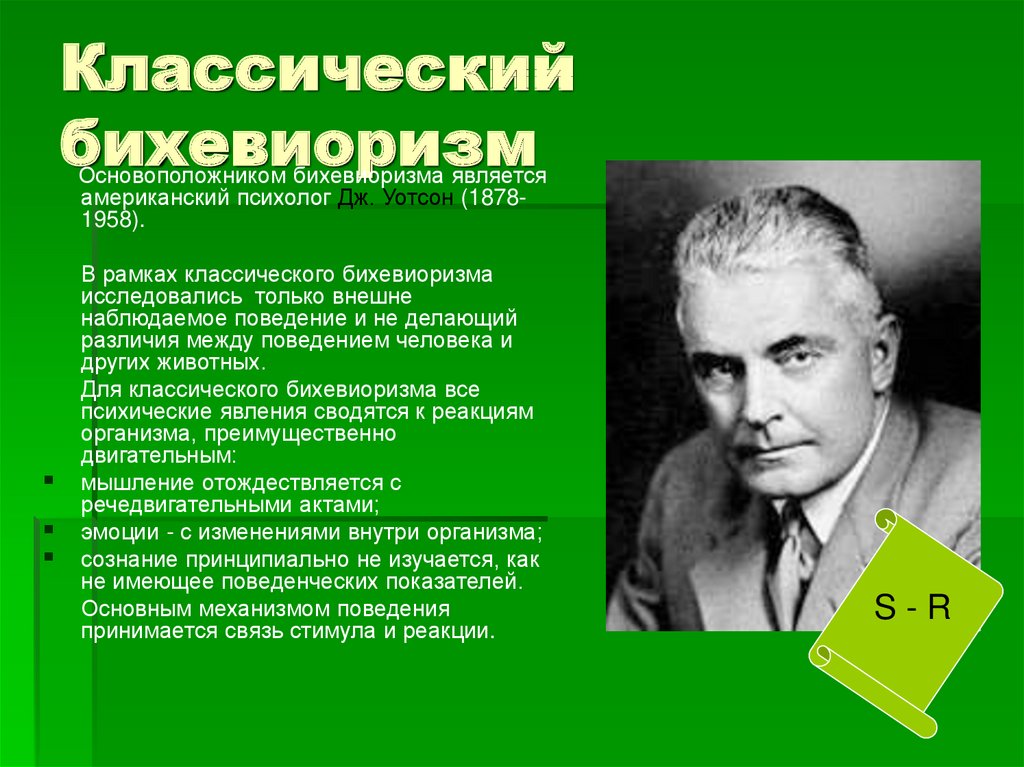

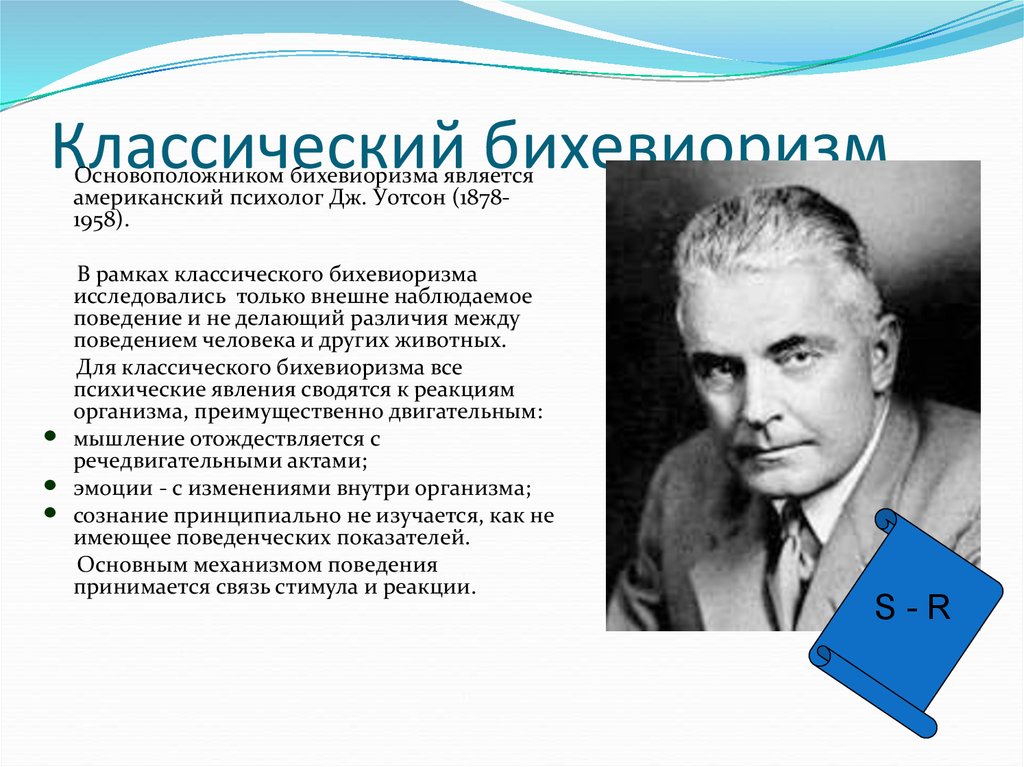

Теоретическим лидером бихевиоризма стал Джон Браадус Уотсон (1878-1958). Его научная биография поучительна в том плане, что показывает, как в становлении отдельного исследователя отражаются влияния, определившие развитие основных идей направления в целом.

После защиты диссертации по психологии в университете Чикаго Уотсон стал профессором университета Джона Гопкинса в Балтиморе (с 1908 года), где заведовал кафедрой и лабораторией экспериментальной психологии. В 1913 году он публикует статью «Психология с точки зрения бихевиориста», оцениваемую как манифест нового направления. Вслед за тем он публикует книгу «Поведение: введение в сравнительную психологию», в которой впервые в истории психологии был решительно опровергнут постулат о том, что предметом этой науки является сознание.

Девизом

бихевиоризма стало понятие о поведении

как объективно наблюдаемой системе

реакций организма на внешние и внутренние

стимулы.

Это принципиально

новое воззрение отвечало потребностям

времени. Старая субъективная психология

повсеместно обнажала свою несостоятельность.

Это ярко продемонстрировали опыты над

животными, которые были главным объектом

исследований психологов США. Рассуждения

о том, что происходит в сознании животных

при исполнении ими раз личных

экспериментальных заданий, оказывались

бесплодными. Уотсон пришел к убеждению,

что наблюдения за состояниями сознания

так же мало нужны психологу, как физику.

Общая тенденция

перехода от сознания к поведению, от

субъективного метода анализа психики

к объективному наблюдалась на различных

участках научного фронта. Прочитав (в

немецком и французском переводе) книгу

Бехтерева «Объективная психология», Уотсон

окончательно утвердился во мнении, что

условный рефлекс (Бехтерев называл его

сочетательным) должен стать главной

единицей анализа поведения. Знакомство с учением Павлова вселило

в Уотсона уверенность, что именно условный

рефлекс является ключом к выработке

навыков, по строению сложных движений

из простых, а также к любым формам

научения, в том числе носящим аффективный

характер.

Знакомство с учением Павлова вселило

в Уотсона уверенность, что именно условный

рефлекс является ключом к выработке

навыков, по строению сложных движений

из простых, а также к любым формам

научения, в том числе носящим аффективный

характер.

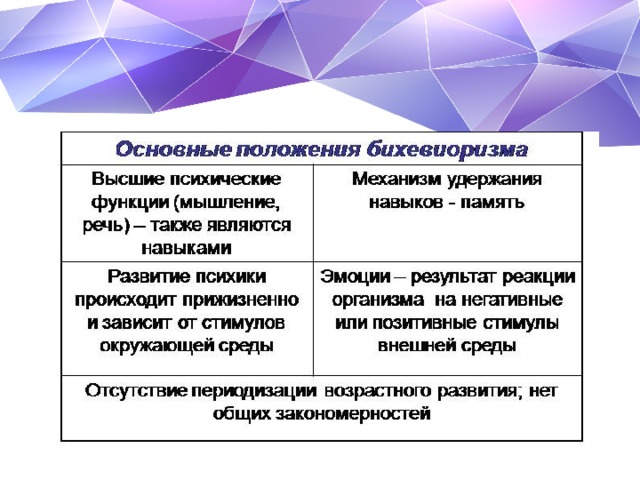

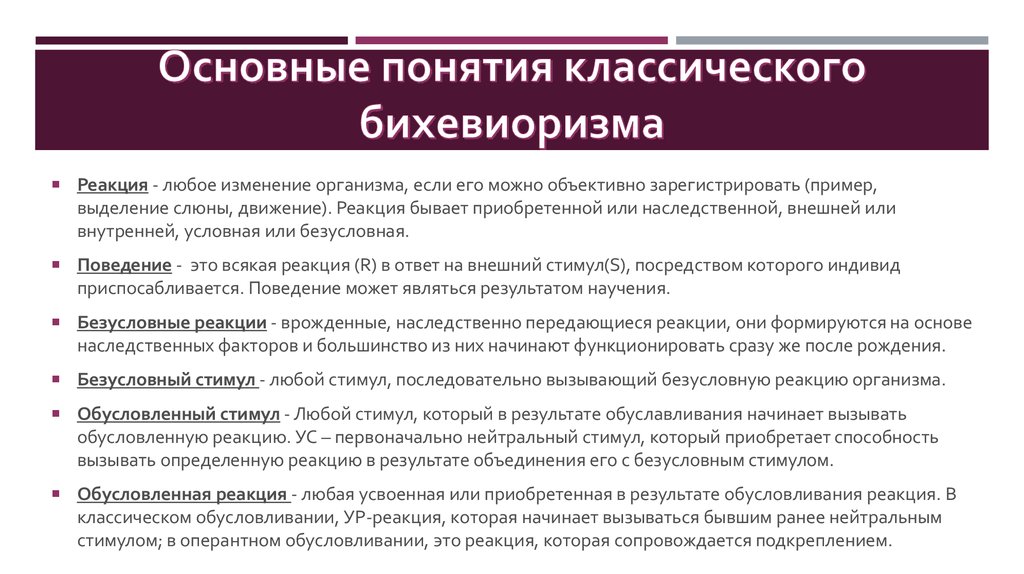

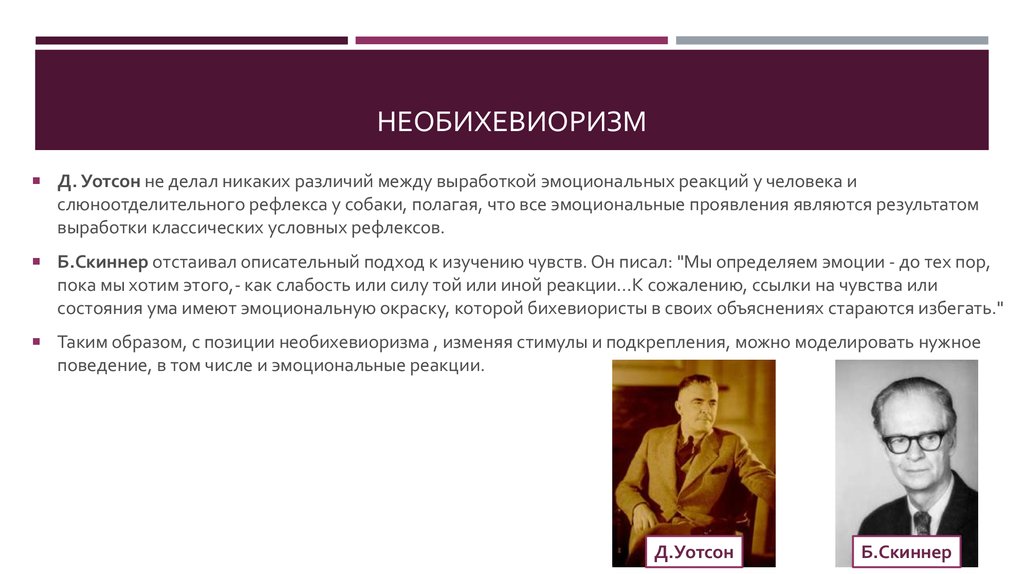

Находясь под влиянием позитивизма, Уотсон доказывал, будто реально лишь то, что можно непосредственно наблюдать. Поэтому, по его плану, все поведение должно быть объяснено из отношений между непосредственно наблюдаемыми воздействиями физических раздражителей на организм и его так же непосредственно наблюдаемыми ответами (реакциями). Отсюда и главная формула Уотсона, воспринятая бихевиоризмом: «стимул – реакция» (S-R). Из этого явствовало, что процессы, которые происходят между членами этой формулы – будь то физиологические (нервные), будь то психические, психология должна устранить из своих гипотез и объяснений. Поскольку единственно реальными в поведении признавались различные формы телесных реакций

Зависимость различных психических функций от двигательной активности была в те годы прочно установлена экспериментальной психологией. Это касалось, например, зависимости зрительного восприятия от движений глазных мышц, эмоций – от телесных изменений, мышления – от речевого аппарата и т. д.

Эти факты Уотсон использовал в качестве доказательства того, что объективные мышечные процессы могут быть достойной заменой субъективных психических актов. Исходя из такой посылки, он объяснял развитие умственной активности. Утверждалось, что человек мыслит мышцами. Речь у ребенка возникает из неупорядоченных звуков. Когда взрослые соединяют с каким-нибудь звуком определенный объект, этот объект становится значением слова. Постепенно у ребенка внешняя речь переходит в шепот, а за тем он начинает произносить слово про себя. Такая внутренняя речь (неслышная вокализация) есть не что иное, как мышление.

Всеми реакциями,

как интеллектуальными, так и эмоциональными,

можно, по мнению Уотсона, управлять. Психическое развитие сводится к учению,

т. е. к любому приобретению знаний,

умений, навыков – не только специально

формируемых, но и возникающих стихийно.

С этой точки зрения, научение – более

широкое понятие, чем обучение, так как

включает в себя и целенаправленно

сформированные при обучении знания. Таким образом,

исследования развития психики сводятся

к исследованию формирования поведения,

связей между стимулами и возникающими

на их основе реакциями (S-R).

Психическое развитие сводится к учению,

т. е. к любому приобретению знаний,

умений, навыков – не только специально

формируемых, но и возникающих стихийно.

С этой точки зрения, научение – более

широкое понятие, чем обучение, так как

включает в себя и целенаправленно

сформированные при обучении знания. Таким образом,

исследования развития психики сводятся

к исследованию формирования поведения,

связей между стимулами и возникающими

на их основе реакциями (S-R).

Исходя из такого

взгляда на психику, бихевиористы делали

вывод, что ее развитие происходит при

жизни ребенка и зависит в основном от

социального окружения, от условий жизни,

т.е. от стимулов, поставляемых средой.

Поэтому они отвергали идею возрастной

периодизации, так как считали, что не

существует единых для всех детей

закономерностей развития в данный

возрастной период. Доказательством

служили и их исследования научения у

детей разного возраста, когда при

целенаправленном обучении уже

двух-трехлетние дети научались не только

читать, но и писать, и даже печатать на

машинке.

Однако невозможность возрастной периодизации не исключала, с их точки зрения, необходимости со здания функциональной периодизации, которая позволила бы установить этапы научения, формирования определенного навыка. С этой точки зрения, этапы развития игры, обучения чтению или плаванью являются функциональной периодизацией. (Точно так же функциональной периодизацией являются и этапы формирования умственных действий, разработанные в России П.Я.Гальпериным.)

Доказательства прижизненного формирования основных психических процессов были даны Уотсоном в его экспериментах по формированию эмоций.

Казалось бы,

гипотеза Джемса о первичности те лесных

изменений, вторичности эмоциональных

со стояний должна была устроить Уотсона.

Но он решительно ее отверг на том

основании, что само представление о

субъективном, переживаемом должно быть

изъято из научной психологии. В эмоции,

по Уотсону, нет ничего, кроме внутрителесных

(висцеральных) изменений и внешних

выражений. Но главное он усматривал в

другом – в возможности управлять по

заданной программе эмоциональным

поведением.

В эмоции,

по Уотсону, нет ничего, кроме внутрителесных

(висцеральных) изменений и внешних

выражений. Но главное он усматривал в

другом – в возможности управлять по

заданной программе эмоциональным

поведением.

Уотсон экспериментально

доказывал, что можно сформировать

реакцию страха на нейтральный стимул.

В его опытах детям показывали кролика,

которого они брали в руки и хотели

погладить, но в этот момент получали

разряд электрического тока. Принцип

управления поведением получил в

американской психологии после работ

Уотсона широкую популярность. Концепцию

Уотсона (как и весь бихевиоризм) стали

называть «психологией без психики». Эта оценка базировалась на мнении, будто

к психическим явлениям относятся только

свидетельства самого субъекта о том,

что он считает происходящим в его

сознании при «внутреннем наблюдении».

Однако область психики значительно

шире и глубже непосредственно

осознаваемого. Она включает также и

действия человека, его поведенческие

акты, его поступки. Заслуга

Уотсона в том, что он расширил сферу

психического, включив в него те лесные

действия животных и человека. Но он добился этого дорогой ценой,

отвергнув как предмет науки огромные

богатства психики, несводимые к внешне

наблюдаемому поведению.

Заслуга

Уотсона в том, что он расширил сферу

психического, включив в него те лесные

действия животных и человека. Но он добился этого дорогой ценой,

отвергнув как предмет науки огромные

богатства психики, несводимые к внешне

наблюдаемому поведению.

Уотсон стал наиболее популярным лидером бихевиористского движения. Но один исследователь, сколь бы ярким он ни был, бессилен создать научное направление.

Среди сподвижников

Уотсона по крестовому походу против

сознания выделялись крупные экспериментаторы У.Хантер

(1886-1954) и К.Лешли (1890-1958). Первый изобрел в 1914 году экспериментальную

схему для изучения реакции, которую он

назвал отсроченной. Обезьяне, например, давали возможность

увидеть, в какой из двух ящиков положен

банан. Затем между ней и ящиками ставили

ширму, которую через несколько секунд

убирали. Она успешно решала эту задачу,

доказав, что уже животные способны к

отсроченной, а не только непосредственной

реакции на стимул.

Учеником Уотсона был Карл Лешли, работавший в Чикагском и Гарвардском университетах, а затем в лаборатории Иеркса по изучению приматов. Он, как и другие бихевиористы, считал, что сознание безостаточно сводится к телесной деятельности организма. Известные опыты Лешли по изучению мозговых механизмов поведения строились по следующей схеме: у животного вырабатывался какой-либо навык, а за тем удалялись различные части мозга с целью выяснить, зависит ли от них этот навык. В итоге Лешли пришел к выводу, что мозг функционирует как целое и его различные участки эквипотенциальны, т. е. равноценны, и потому с успехом могут заменять друг друга.

Фактор мотивации

либо вообще отвергался, либо выступал

в виде нескольких примитивных аффектов

(типа страха), к которым Уотсон вынужден

был обращаться, чтобы объяснить

условно-рефлекторную регуляцию

эмоционального поведения. Попытки

включить категории образа, мотива и

психосоциального отношения в исходную

бихевиористскую программу привели к

ее новому варианту – необихевиоризму.

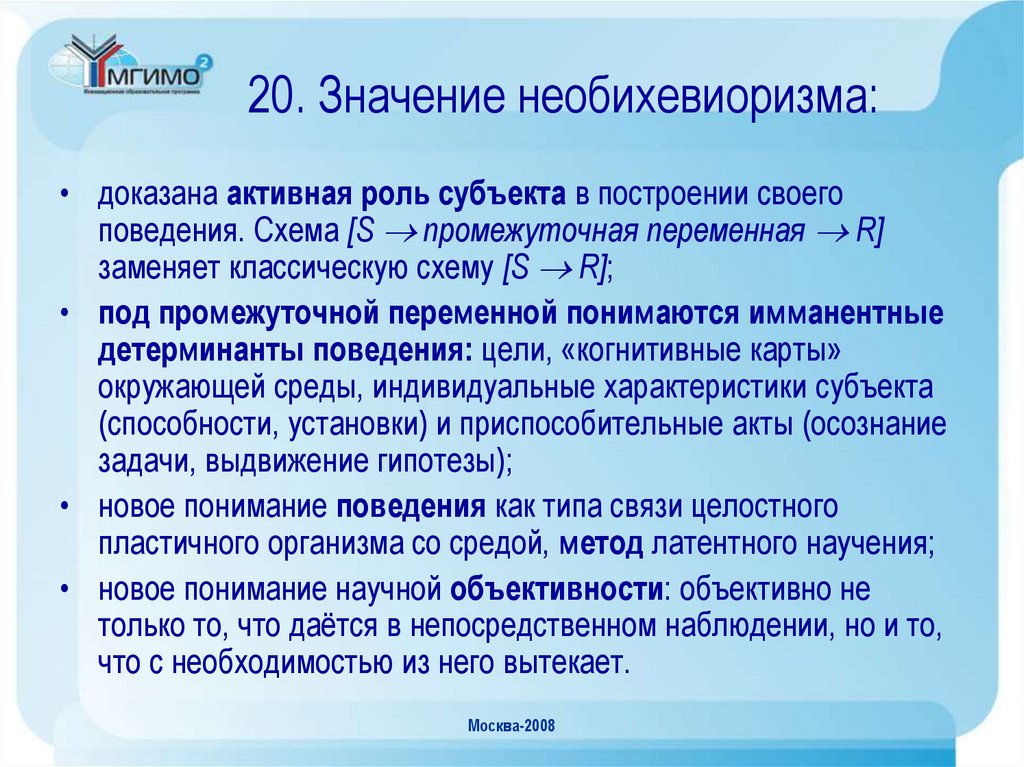

Необихевиоризм.

Возглавили это движение американские психологи Э.Толмен и К.Халд.

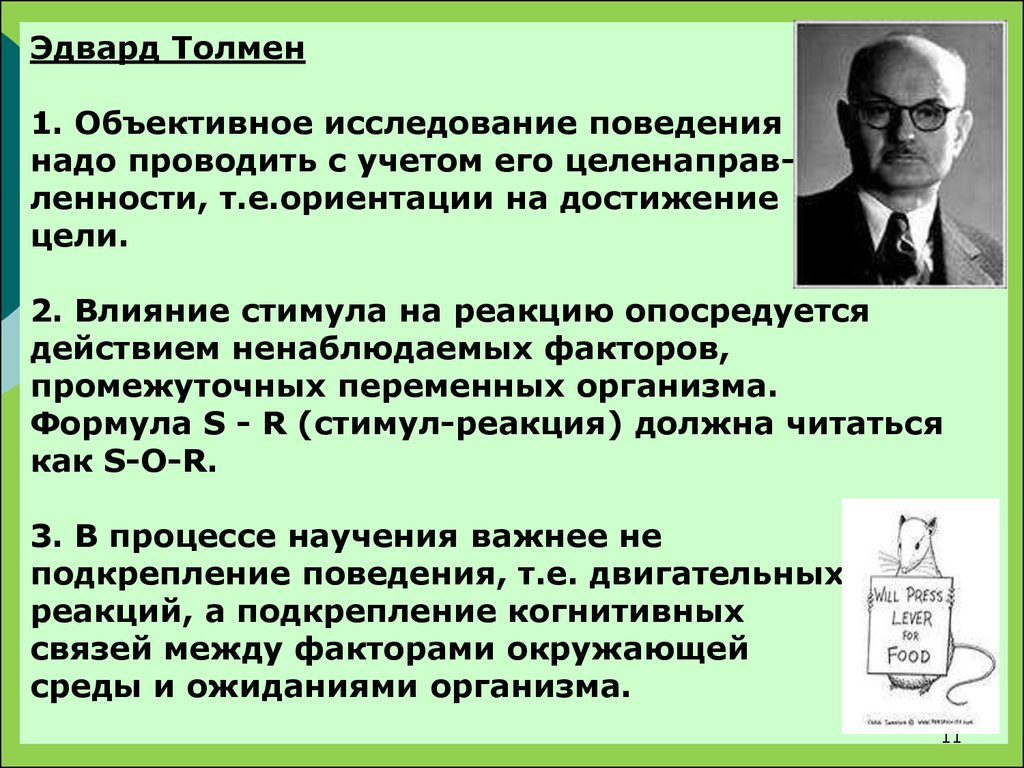

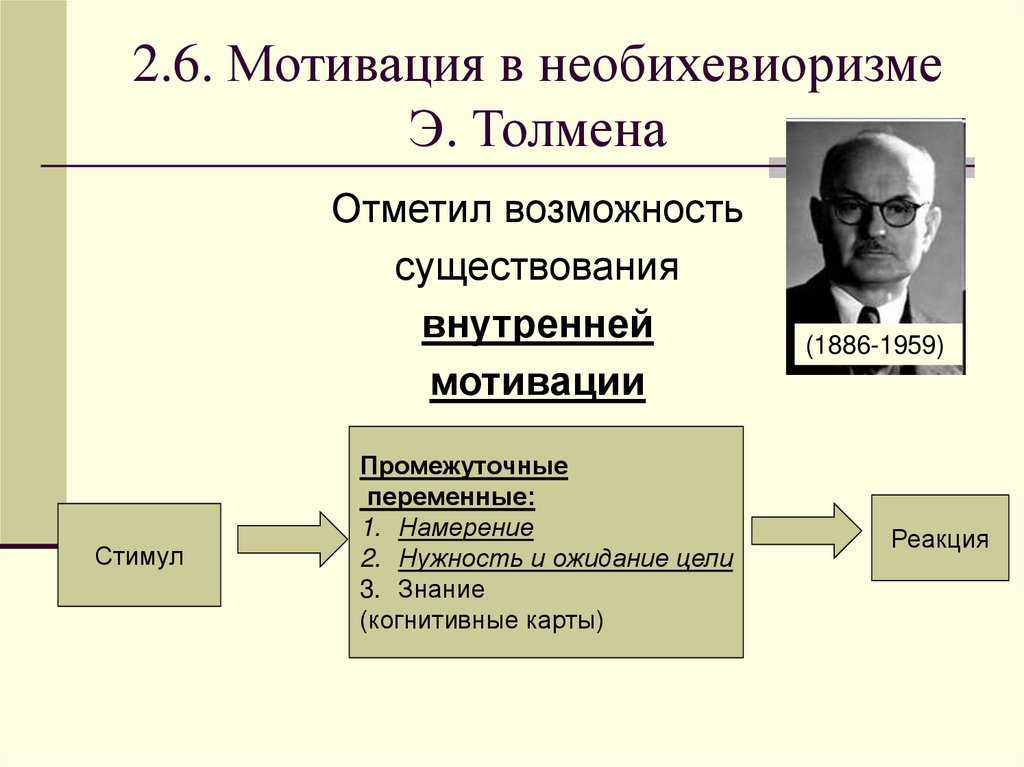

Эдвард Толмен (1886-1959) свои основные идеи изложил в книге «Целевое поведение у животных и человека» (1932). Как и другие бихевиористы, экспериментальную работу он вел в основном на животных (белых крысах), считая, что законы поведения являются общими для всех живых существ, а наиболее четко и досконально могут быть прослежены на более элементарных уровнях поведения.

Подобно своим

предшественникам, «классическим

бихевиористам», Толмен отстаивал

положение, что исследование поведения

должно вестись строго объективным

методом, без всяких произвольных

допущений о недоступном этому методу

внутреннем ми ре сознания. Однако Толмен

возражал против того, чтобы ограничиваться

в анализе поведения только формулой

«стимул – реакция» и игнорировать

фак торы, которые играют незаменимую

роль в промежутке между ними. Эти факторы

он назвал «промежуточными переменными».

Эти факторы

он назвал «промежуточными переменными».

Раньше считалось, что эти факторы являются чисто внутренними, открытыми только для индивидуального субъекта, способного наблюдать за своим сознанием. Толмен доказывал, что и внутренние процессы можно «вывести наружу» и придать их исследованию такую же точность, как исследованию любых физических вещей. Для этого поведение следует рассматривать не как цепочку отдельных реакций, а с точки зрения его целостной организации. Такое целостное поведение Толмен описывал как систему, связанную со своим окружением сетью познавательных отношений. Организм ориентируется в ситуациях, к которым приспосабливается, благодаря тому, что выделяет определенные признаки, позволяющие различать «что ведет к чему». Он не просто сталкивается со средой, а как бы идет навстречу ей со своими ожиданиями, строя гипотезы и даже проявляя изобретательность в поисках оптимального выхода из проблемной ситуации.

В отличие от других

бихевиористов, Толмен

настаивал на том, что поведение не

сводится к выработке двигательных

навыков. По

его экспериментальным данным, организм,

постепенно осваивая обстановку, строит познавательную

(«когнитивную«)

карту того пути, которому нужно следовать

для решения задачи. (В качестве главной

задачи испытуемые животные в опытах

Толмена должны были найти выход из

лабиринта, чтобы получить подкормку и

тем самым удовлетворить потребность в

пище.) Уделяя большое внимание вопросам

научения, Толмен

выделил особый тип научения, которое

было названо латентным (скрытым). Это скрытое, ненаблюдаемое научение

играет роль, когда подкрепление

отсутствует. И тем не менее оно способно

изменять поведение.

По

его экспериментальным данным, организм,

постепенно осваивая обстановку, строит познавательную

(«когнитивную«)

карту того пути, которому нужно следовать

для решения задачи. (В качестве главной

задачи испытуемые животные в опытах

Толмена должны были найти выход из

лабиринта, чтобы получить подкормку и

тем самым удовлетворить потребность в

пище.) Уделяя большое внимание вопросам

научения, Толмен

выделил особый тип научения, которое

было названо латентным (скрытым). Это скрытое, ненаблюдаемое научение

играет роль, когда подкрепление

отсутствует. И тем не менее оно способно

изменять поведение.

Теория Толмена побудила пересмотреть прежние взгляды бихевиористов на факторы, которые регулируют адаптацию организма к среде. Среди этих факторов особо следует выделить целевую регуляцию действий живых существ, их способность к активной познавательной работе даже в тех случаях, когда речь идет о выработке двигательных навыков.

Кларк Халд

(1884-1953) стремился придать психологической

теории стройность и точность, свойственные физико-математическим

наукам. Исходя из этого, он считал, что в

психологии следует выдвинуть несколько

общих теорем (подобно

геометрии Эвклида или механике Ньютона),

подвергнуть их экспериментальной

проверке и в случае, если они опытом не

подтвердятся, преобразовать их в более

адекватные положения. Такой подход

получил название гипотетико-дедуктивного

метода.

Исходя из этого, он считал, что в

психологии следует выдвинуть несколько

общих теорем (подобно

геометрии Эвклида или механике Ньютона),

подвергнуть их экспериментальной

проверке и в случае, если они опытом не

подтвердятся, преобразовать их в более

адекватные положения. Такой подход

получил название гипотетико-дедуктивного

метода.

Халд опирался в

основном на учение И.Л.Павлова об условных

рефлексах, считая, что важнейшую роль

при использовании этого понятия следует

придать силе

навыка. Для

того чтобы эта сила проявилась, необходимы

определенные физиологические потребности.

Из всех факторов решающее влияние на

силу навыка оказывает редукция

потребности.

Чем чаще она редуцируется, тем больше

сила навыка. Величина редукции потребности

определяется количеством и качеством

подкреплений. Кроме того, сила навыка

зависит от интервала между реакцией и

ее подкреплением, а также от интервала

между условным раздражителем и реакцией. Халд разделил

первичное и вторичное подкрепление. Первичным подкреплением является,

например, пища для голодного организма

или удар электрическим током, вызывающий

прыжок у крысы. Потребность соединена

с раздражителями, реакция на которые,

в свою очередь, играет роль подкрепления,

но уже вторичного.

Первичным подкреплением является,

например, пища для голодного организма

или удар электрическим током, вызывающий

прыжок у крысы. Потребность соединена

с раздражителями, реакция на которые,

в свою очередь, играет роль подкрепления,

но уже вторичного.

Халд полагал, что можно строго научно объяснить поведение организма без обращения к психическим образам, понятиям и другим интеллектуальным компонентам. По его мнению, для различения объектов достаточно такого образования, как потребность. Если в одном из коридоров лабиринта животное может найти пищу, а в другом – воду, то характер его движений однозначно определяется потребностью и больше ничем.

Халд создал большую школу, стимулировавшую разработку применительно к теории поведения физико-математических методов, использование аппарата математической логики и построение моделей, на которых проверялись гипотезы о различных способах приобретения навыков.

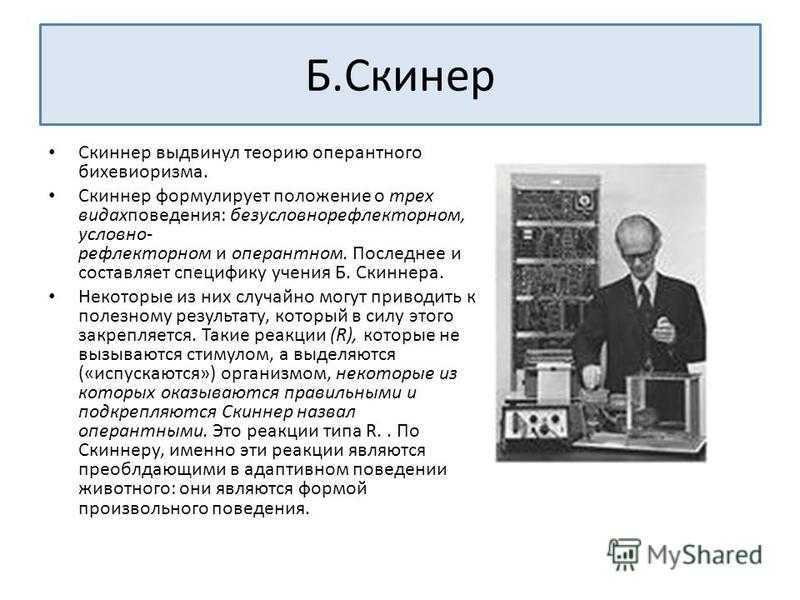

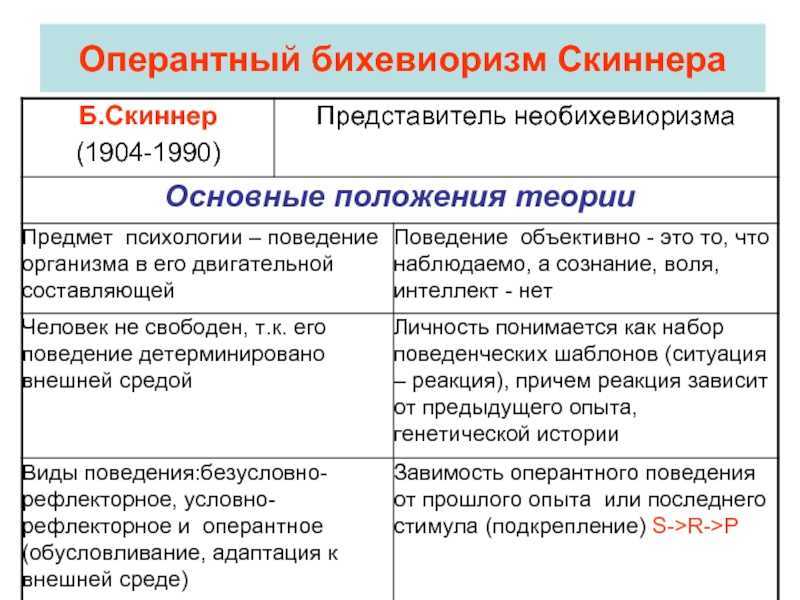

Новый импульс

развитию этого направления дала теория

Б. Ф.Скиннера, разработавшего концепцию «оперантного

бихевиоризма».

Ф.Скиннера, разработавшего концепцию «оперантного

бихевиоризма».

Берхауз Фредерик

Скиннер (1904-1990) окончил Гарвардский университет, защитив

в 1931 году докторскую диссертацию. В

течение последующих пяти лет Скиннер

работал в Гарвардской медицинской

школе, занимаясь исследованием нервной

системы животных. Большое влияние на

его научные интересы оказали исследования

Уотсона и работы Павлова по формированию

и изучению условных рефлексов. После

нескольких лет работы в Миннесотском

университете и в университете Индианы

Скиннер становится профессором

Гарвардского университета, где оставался

до конца жизни. Он становится членом

национальной академии наук, его работы

приобретают всемирную известность.

Однако первоначальное стремление стать

писателем приводит Скиннера к идее

связать две его основные потребности

– в науке и в искусстве, что реализуется

в написанном им в 1949 году романе

«Уолден-2». Здесь он описывал

утопическое общество, основанное на

разработанных им принципах обучения.

Стремясь переработать классический бихевиоризм, Скиннер исходил прежде всего из необходимости систематического подхода к пониманию человеческого поведения.

От констатации Скиннер переходит к разработке методов целенаправленного обучения и управления поведением. А потому в психологию он вошел в первую очередь как теоретик обучения, разработавший различные программы обучения и коррекции поведения.

Исходя из представления о том, что не только умения, но и знания представляют собой вариации по ведения, Скиннер разрабатывает его особый вид оперантное поведение. В принципе он исходил из того, что психика человека основана на рефлексах разного рода и разной степени сложности.

В противовес этому

подходу, при оперантном обучении подкрепляется

только поведение, операции, которые

совершает субъект в данный момент.

Большое значение имеет и тот факт, что сложная

реакция разбивается на ряд простых,

следующих друг за другом и приводящих

к нужной цели. Так, при обучении голубя сложной реакции

– выходу из клетки с помощью нажатия

клювом на рычаг Скиннер подкреплял

каждое движение голубя в нужном

направлении, добиваясь того, что в конце

концов он безошибочно выполнял эту

сложную операцию. Такой подход к

формированию нужной реакции имел большие

преимущества по сравнению с традиционным.

Прежде всего, это поведение было намного

устойчивее, оно очень медленно угасало

даже при отсутствии подкрепления.

Скиннер обратил внимание на то, что даже

одноразовое подкрепление может иметь

значительный эффект, так как устанавливается

хотя бы случайная связь между реакцией

и появлением стимула. Если

стимул был значимым для индивида, он

будет пытаться повторить реакцию,

которая принесла ему успех.

Такое поведение Скиннер называл

«суеверным», указывая на его большую

распространенность.

Так, при обучении голубя сложной реакции

– выходу из клетки с помощью нажатия

клювом на рычаг Скиннер подкреплял

каждое движение голубя в нужном

направлении, добиваясь того, что в конце

концов он безошибочно выполнял эту

сложную операцию. Такой подход к

формированию нужной реакции имел большие

преимущества по сравнению с традиционным.

Прежде всего, это поведение было намного

устойчивее, оно очень медленно угасало

даже при отсутствии подкрепления.

Скиннер обратил внимание на то, что даже

одноразовое подкрепление может иметь

значительный эффект, так как устанавливается

хотя бы случайная связь между реакцией

и появлением стимула. Если

стимул был значимым для индивида, он

будет пытаться повторить реакцию,

которая принесла ему успех.

Такое поведение Скиннер называл

«суеверным», указывая на его большую

распространенность.

Не меньшее

значение имеет и тот факт, что обучение

при оперантном обусловливании идет

быстрее и проще.

Это связано с тем, что экспериментатор

имеет возможность наблюдать не только

за конечным результатом (продуктом), но

и за процессом выполнения действия

(ведь оно разложено на составляющие,

реализуемые в заданной последовательности). Фактически происходит экстериоризация,

«вынесение вовне» не только

исполнения, но и ориентировки и контроля

за действием. Что особенно важно, такой

подход возможен при обучении не только

определенным навыкам, но и знаниям.

Фактически происходит экстериоризация,

«вынесение вовне» не только

исполнения, но и ориентировки и контроля

за действием. Что особенно важно, такой

подход возможен при обучении не только

определенным навыкам, но и знаниям.

Разработанный Скиннером метод программированного обучения давал возможность оптимизировать учебный процесс, разработать корректирующие программы для неуспевающих и умственно отсталых детей.

Если программы

обучения детей, разработанные Скиннером,

были встречены с энтузиазмом и получили

повсеместное распространение, то его

под ход к программированию поведения

и так называемые программы, которые

были разработаны с целью коррекции

отклоняющегося поведения (у малолетних

преступников, психически больных людей),

подверглись обоснованной критике.

Прежде всего речь шла о недопустимости

тотального контроля за поведением (без

которого невозможно применение этих

программ), так как речь идет о постоянном

положительном подкреплении желательного

поведения и отрицательном подкреплении

нежелательного. Кроме того, возникал вопрос и о

правомерности награды за определенное

количество набранных жетонов, и о

наказании за их недостаточное количество,

ибо при этом не должны быть нарушены

основные права детей.

Кроме того, возникал вопрос и о

правомерности награды за определенное

количество набранных жетонов, и о

наказании за их недостаточное количество,

ибо при этом не должны быть нарушены

основные права детей.

Несмотря на эти недостатки подход Скиннера дал реальную возможность корректировать и направлять процесс обучения, процесс формирования новых форм проведения. Он оказал огромное влияние на психологию. В современной американской науке Скиннер является одним из наиболее влиятельных авторитетов, превзойдя по количеству цитирования и сторонников даже Фрейда. При этом наибольшее влияние его теория оперантного поведения оказала на практику, дав возможность пересмотреть процесс научения и разработать новые подходы к обучению и новые программы.

Социальный бихевиоризм.

Кроме процесса

обучения, бихевиористы изучали и

социализацию детей, приобретение ими

социального опыта и норм поведения того

круга, к которому они принадлежат.

Американский ученый Джордж Мид (1863-1931), работавший в Чикагском университете, попытался учесть своеобразие обусловленности человеческого поведения в своей концепции, названной социальным бихевиоризмом.

Исследования этапов вхождения ребенка в мир взрослых привели Д. Мида к мысли о том, что личность ребенка формируется в процессе его взаимодействия с другими. При этом в общении с разными людьми ребенок играет разные «роли». Таким образом, его личность является как бы объединением раз личных ролей, которые он на себя принимает. Большое значение как в формировании, так и в осознании этих ролей имеет игра, в которой дети впервые учатся принимать на себя различные роли и соблюдать определенные правила.

Теория Мида

называется также и теорией

ожидания,

так как, по его мнению, дети проигрывают

свои роли в зависимости от ожиданий

взрослого. Именно в зависимости от

ожиданий и от прошлого опыта (наблюдения

за родителями, знакомыми) дети по-разному

играют одни и те же роли. Так, роль ученика

ребенок, от которого родители ожидают

только отличных отметок, играет

по-другому, чем ребенок, которого «сдали»

в школу только по тому, что это надо и

чтобы он хотя бы полдня не путался дома

под ногами.

Так, роль ученика

ребенок, от которого родители ожидают

только отличных отметок, играет

по-другому, чем ребенок, которого «сдали»

в школу только по тому, что это надо и

чтобы он хотя бы полдня не путался дома

под ногами.

Мид различает игры сюжетные и игры с правилами.

Большой интерес представляют и исследования асоциального (агрессивного) и просоциального поведения, предпринятые психологами этого направления. Так, Д.Доллард разработал теорию фрустрации (фрустрация – дезорганизация поведения, вызванная невозможностью справиться с трудностями). Теория Долларда утверждает, что сдерживание слабых проявлений агрессивности (которые явились результатом прошедших фрустраций) может привести к их сложению и создать очень мощную агрессивность. Согласно этому мнению, возможно, что все фрустрации, которые переживаются в детском возрасте, могут привести к агрессивности в зрелом возрасте.

Большое значение

имеют и работы Ф. Петермана,

А.Бандуры и

других ученых, посвященные коррекции

отклоняющегося поведения.

Петермана,

А.Бандуры и

других ученых, посвященные коррекции

отклоняющегося поведения.

Исследования процесса социализации детей привели бихевиористов и к открытию таких важных феноменов, как конформизм и негативизм. Необходимо отметить, что исследования ученых этой школы открыли многие законы и механизмы обучения и тем самым способствовали оптимизации процесса обучения и воспитания детей.

Бихевиоризм и необихевиоризм

3.05.2011

Сторонники поведенческой теории не дали четкой формулировки психологической структуры личности. Да и вряд ли это могло быть в силу теоретической базы данного научного направления, фактически отвергавшего необходимость изучения психических механизмов человека. По мнению ранних («чистых») бихевиористов, следует отказаться от понятий «сознание», «психическое состояние», «разум», «содержание», как отказались от изучения понятия души. Эти понятия потеряли для научной психологии всякий познавательный смысл. «Психология должна полностью изгнать из употребления термин «сознание», — говорил Дж. Уотсон. Законы человеческого поведения следует изучать через такие его составляющие, как мышечные движения и секреция желез. Именно они составляют истинный предмет изучения психологии. Ощущение, восприятие, мышление, волю, эмоции, инстинкты и все поведенческие акты, будь то игра в бейсбол или подергивание колена, можно свести к этим составляющим. И делать это можно через анализ совокупностей пар «стимул — реакция» с последующим разложением их на более элементарные составляющие. Так психология оказалась «бессознательной», без психики.

Эти понятия потеряли для научной психологии всякий познавательный смысл. «Психология должна полностью изгнать из употребления термин «сознание», — говорил Дж. Уотсон. Законы человеческого поведения следует изучать через такие его составляющие, как мышечные движения и секреция желез. Именно они составляют истинный предмет изучения психологии. Ощущение, восприятие, мышление, волю, эмоции, инстинкты и все поведенческие акты, будь то игра в бейсбол или подергивание колена, можно свести к этим составляющим. И делать это можно через анализ совокупностей пар «стимул — реакция» с последующим разложением их на более элементарные составляющие. Так психология оказалась «бессознательной», без психики.

Стремясь усовершенствовать бихевиоризм, некоторые психологи утверждали, что наряду с факторами научения поведение человека обусловлено его реакцией на свои внутренние побуждения (потребности), цели и внешние воздействия. Такой позиции придерживался, например, Э. Холт. Предпринимались попытки увязать в рамках бихевиоризма эффективность научения с массой коры головного мозга. Так появился известный «закон действия массы» К. Лешли. Этим законом автор опровергал утверждение классического бихевиоризма о том, что поведение можно рассматривать как простую сумму условных рефлексов.

Так появился известный «закон действия массы» К. Лешли. Этим законом автор опровергал утверждение классического бихевиоризма о том, что поведение можно рассматривать как простую сумму условных рефлексов.

Э. Толмен описание поведения личности осуществлял через учет пяти независимых переменных (воздействие внешнего мира, побуждение индивида, наследственность, возраст, предшествующее обучение), В концепции автора формула бихевиоризма приобрела вид: S -» О -» R.

Между стимулом S и реакцией R появилось множество ненаблюдаемых факторов («промежуточных переменных») О, которые характеризуют внутренние процессы, возникающие в личности под влиянием внешних стимулов 5. Измеряя переменные S и R, молено описывать внутренние (ненаблюдаемые) состояния личности О. Однако трудность заключена в необъятности того объема данных, которые надо получить для описания хотя бы одного состояния личности.

Не нашлось места сознанию и цели в психологической структуре личности К. Халла. В качестве основного стимула, создающего основание для изменения поведения (но не направляющего это поведение), здесь принято побуждение. Оно придает личности психическую энергию, ассоциируется с потребностями личности. Формирует цель и направляет поведение индивида к ней лишь окружающая среда. Развитие личности базируется на научении согласно закону о первичном подкреплении: если при повторении одного и того же процесса «стимул — реакция» наблюдается снижение потребности организма, то вероятность такой же реакции на очередной стимул возрастает. Другими словами, многократное повторение подкрепления усиливает связь S -» R. Личность как бы приобретает силу привычки (потребность «уступает» место условному рефлексу). В этой связи научные результаты, полученные автором, названы теорией снижения потребностей. Любое побуждение * можно вызвать у индивида (и измерить количественно) через понятие депривации (потери чего-либо желаемого). Например, голод можно измерить продолжительностью лишения человека пищи, а увлеченность чем-либо — временем лишения желаемых удовольствий.

Оно придает личности психическую энергию, ассоциируется с потребностями личности. Формирует цель и направляет поведение индивида к ней лишь окружающая среда. Развитие личности базируется на научении согласно закону о первичном подкреплении: если при повторении одного и того же процесса «стимул — реакция» наблюдается снижение потребности организма, то вероятность такой же реакции на очередной стимул возрастает. Другими словами, многократное повторение подкрепления усиливает связь S -» R. Личность как бы приобретает силу привычки (потребность «уступает» место условному рефлексу). В этой связи научные результаты, полученные автором, названы теорией снижения потребностей. Любое побуждение * можно вызвать у индивида (и измерить количественно) через понятие депривации (потери чего-либо желаемого). Например, голод можно измерить продолжительностью лишения человека пищи, а увлеченность чем-либо — временем лишения желаемых удовольствий.

Механизм подкреплений заложен в психологическую структуру (подразумеваемую) личности и у Б. Скиннера. Специфика позиции заключена лишь в обращении к поведению оперантного типа, которое, по мнению автора, наиболее характерно для повседневной жизни личности.

Скиннера. Специфика позиции заключена лишь в обращении к поведению оперантного типа, которое, по мнению автора, наиболее характерно для повседневной жизни личности.

Основываясь на позиции А. Бандуры как представителя социально-бихевиорального направления, формулу бихевиоризма можно переписать в таком виде: S -» К -» R, где К — промежуточный механизм, включающий когнитивные процессы. Именно им принадлежит решающая роль в развитии личности, реализуемом путем изучения чужого опыта («усвоения чужих моделей поведения»). Наблюдая других, индивид дает когнитивную оценку их поведению и тем самым формирует собственную личность. Таким образом, в психологической структуре личности появляется способность индивида прогнозировать, оценивать и контролировать поведение других людей. Эти и подобные им средства научения получили название «косвенных подкреплений». Важно, что в рамках своего подхода автор ввел понятие «эффективность личности» как совокупность чувств компетентности, самоуважения и самооценки личности, позволяющих преодолевать жизненные препятствия и модифицировать нежелательные схемы своего поведения.

Д. Роттер, другой сторонник социального научения (социального бихевиоризма), представлял поведение личности как результат ее субъективных переживаний, ожиданий внешних подкреплений. Последние появляются благодаря когнитивным процессам: индивид предполагает получение определенного подкрепления и на основе этого корректирует свое поведение. Вместе с тем автор подчеркивал, что источник подкреплений может находиться как внутри индивида, так и вне его. В первом случае о человеке говорят, что у него внутренний локус контроля и он склонен рассматривать свое поведение как результат своих усилий и способностей. Во втором — о внешнем локусе контроля, при котором индивид перекладывает ответственность за свое поведение на внешние обстоятельства.

Как следует из вышеизложенного, все представители бихевиористского направления в основу личности положили внешние проявления поведения, оставив внутренние (сознание, подсознание) без должного внимания.

Ключевые слова: Бихевиоризм

| Материалы по теме |

|---|

Социальный бихевиоризм Дж. Абдурахманов Р.А., История психологии |

Бихевиоризм и развитие личности Столяренко Л.Д., Психология и педагогика для технических вузов |

Бихевиористская теория Дж. Уотсона Кагермазова Л.Ц., Возрастная психология |

Радикальный бихевиоризм Б. Скиннера Кагермазова Л.Ц., Возрастная психология |

Общая характеристика бихевиоризма Григорович Л.А., Педагогика и психология |

Бихевиористская (поведенческая) психотерапия: характеристика, методы Русланов Д.В. Психология: базовая теория и практика. -2-е изд., переработанное и дополненное… |

Бихевиористский (поведенческий) подход … |

Бихевиоризм. Р.В. Петрунникова, И.И. Заяц, И.И. Ахременко. История психологии — Минск.: Изд-во МИУ, 2009… |

Бихевиористский подход к психологии: определение, история, концепции и влияние несколько основных предположений относительно методологии и поведенческого анализа:

Всему поведению можно научиться из окружающей среды:

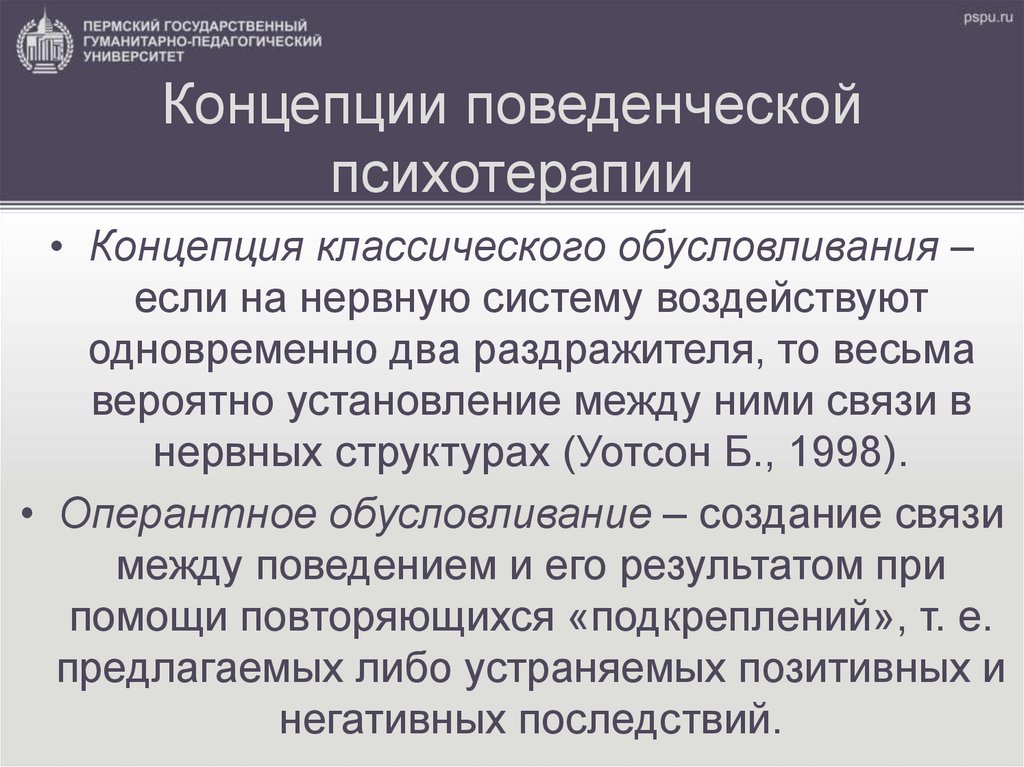

Одно из предположений подхода к обучению состоит в том, что все виды поведения приобретаются из окружающей среды. Их можно выучить с помощью классического обусловливания, научения через ассоциации, или с помощью оперантного научения, научения через последствия.

Бихевиоризм подчеркивает роль факторов окружающей среды во влиянии на поведение, практически исключая врожденные или унаследованные факторы. По сути, это сводится к концентрации на обучении. Поэтому при рождении наш ум представляет собой «tabula rasa» (чистый лист).

Классическое обусловливание относится к обучению через ассоциации и включает в себя обусловливание врожденных телесных рефлексов новыми стимулами.

Эксперимент Павлова

Иван Павлов показал, что собак можно классическим образом приучить к слюнотечению при звуке колокольчика, если этот звук повторяется во время кормления.

Сначала он подарил собакам звук колокольчика; у них не было слюноотделения, так что это был нейтральный раздражитель. Потом он предложил им еду, у них шла слюна. Пища была безусловным раздражителем, а слюноотделение — безусловным (врожденным) ответом.

Затем Павлов неоднократно давал собакам сначала звук колокольчика, а затем корм (спаривание) после нескольких повторений, у собак выделялось слюноотделение, когда они слышали звук колокольчика.

Звонок стал условным раздражителем, а слюноотделение стало условной реакцией.

Примеры классического обусловливания, применяемого в реальной жизни, включают:

- отвращение к вкусу – используя производные от классического обусловливания, можно объяснить, как у людей развивается отвращение к определенным продуктам питания

- заученные эмоции – такие как любовь к родителям, объяснялись как парные ассоциации со стимулом, который они обеспечивают

- реклама – мы легко ассоциируем привлекательные изображения с продуктами, которые они продают

- фобии – классическая обусловленность рассматривается как механизм, с помощью которого – мы приобретаем многие из этих иррациональных страхов.

Скиннер утверждал, что обучение является активным процессом и происходит посредством оперантного обусловливания. Когда люди и животные воздействуют на окружающую среду и воздействуют на нее, следуйте этому поведению.

Если последствия приятны, они повторяют поведение, а если последствия неприятны, то нет.

Поведение является результатом реакции на стимул:

Редукционизм — это убеждение, что человеческое поведение можно объяснить, разбив его на более мелкие составные части.

Редукционисты говорят, что лучший способ понять, почему мы ведем себя так, а не иначе, — внимательно изучить простейшие части, из которых состоят наши системы, и использовать простейшие объяснения, чтобы понять, как они работают.

Уотсон описал цель психологии следующим образом: «Предсказать, какая реакция будет иметь место при наличии стимула; или, учитывая реакцию, укажите, какая ситуация или стимул вызвали реакцию». (1930, с. 11).

Любое поведение, каким бы сложным оно ни было, может быть сведено к простой ассоциации стимул-реакция).

Стимул относится к любой особенности среды, влияющей на поведение. Например, в эксперименте Павлова раздражителем была пища.

Реакция – это поведение, вызванное стимулом. Например, в эксперименте Павлова слюноотделение собаки было реакцией.

Психологию следует рассматривать как науку:

Теории должны быть подкреплены эмпирическими данными, полученными путем тщательного и контролируемого наблюдения и измерения поведения. Уотсон (1913) заявил:

«Психология как бихевиорист рассматривает ее как чисто объективную экспериментальную ветвь естествознания. Его теоретическая цель —… предсказание и контроль». (стр. 158).

Компоненты теории должны быть максимально простыми. Бихевиористы предлагают использовать операционные определения (определение переменных с точки зрения наблюдаемых, измеримых событий).

Бихевиоризм ввел научные методы в психологию. Использовались лабораторные эксперименты с высоким контролем посторонних переменных.

Эти эксперименты можно было воспроизвести, а полученные данные были объективными (на них не влияли суждения или мнения отдельных лиц) и измеримыми. Это придало психологии больше доверия.

Бихевиоризм в первую очередь касается наблюдаемого поведения, а не внутренних событий, таких как мышление и эмоции:

Отправной точкой для многих бихевиористов является отказ от интроспекции (попытки «залезть в головы людей») большинства господствующих направлений психологии.

Хотя современные бихевиористы часто признают существование познания и эмоций, они предпочитают не изучать их, поскольку только наблюдаемое (то есть внешнее) поведение может быть объективно и научно измерено.

Хотя теоретики этой точки зрения признают, что у людей есть «разум», они утверждают, что невозможно объективно наблюдать за мыслями, мотивами и значениями людей, не говоря уже об их бессознательных стремлениях и желаниях.

Следовательно, внутренние события, такие как мышление, следует объяснять с помощью поведенческих терминов (или вообще исключать).

Существует небольшая разница между обучением людей и других животных:

Принципиального (качественного) различия между поведением человека и животного нет. Поэтому исследования можно проводить как на животных, так и на людях.

В основе лежит предположение, что до некоторой степени законы поведения одинаковы для всех видов и, следовательно, знания, полученные при изучении крыс, собак, кошек и других животных, могут быть распространены на людей.

Следовательно, крысы и голуби стали основным источником данных для бихевиористов, так как их среду можно было легко контролировать.

Типы бихевиоризма

Исторически наиболее значительным различием между версиями бихевиоризма является различие между первоначальным «методологическим бихевиоризмом» Уотсона и формами бихевиоризма, позже вдохновленными его работами, известными под общим названием необихевиоризм (например, радикальный бихевиоризм).

Методологический бихевиоризм

Статья Уотсона «Психология с точки зрения бихевиористов» часто называют «манифестом бихевиористов», в котором

Уотсон (1913, стр. 158) излагает принципы всех бихевиористов:

«Психология, как ее видят бихевиористы, является чисто объективной экспериментальной ветвью естествознания. Его теоретическая цель — предсказание поведения и управление им. Интроспекция не составляет существенной части ее методов, и научная ценность ее данных не зависит от готовности, с которой они поддаются интерпретации с точки зрения сознания.

В своих попытках получить единую схему реакции животных бихевиорист не видит разделительной линии между человеком и животным. Поведение человека со всей его изощренностью и сложностью составляет лишь часть общей схемы исследования бихевиориста.

Радикальный бихевиоризм

Радикальный бихевиоризм был основан Б. Ф. Скиннером, который согласился с предположением методологического бихевиоризма о том, что целью психологии должно быть предсказание и контроль поведения.

Ф. Скиннером, который согласился с предположением методологического бихевиоризма о том, что целью психологии должно быть предсказание и контроль поведения.

Скиннер, как и Ватсон, также признавал роль внутренних психических событий, и хотя он соглашался, что такие личные события нельзя использовать для объяснения поведения, он предлагал объяснять их в анализе поведения.

Еще одно важное различие между методологическим и радикальным бихевиоризмом касается степени влияния факторов окружающей среды на поведение. Методологический бихевиоризм Уотсона (1913) утверждает, что при рождении разум является tabula rasa (чистой доской).

Напротив, радикальный бихевиоризм принимает точку зрения, что организмы рождаются с врожденным поведением, и, таким образом, признает роль генов и биологических компонентов в поведении.

Социальное обучение

Бихевиоризм претерпел множество трансформаций за годы, прошедшие с тех пор, как он был разработан Джоном Уотсоном в начале двадцатого века.

Еще одним недавним расширением этого подхода стала разработка теории социального обучения, которая подчеркивает роль планов и ожиданий в поведении людей.

В соответствии с теорией социального научения люди больше не рассматривались как пассивные жертвы окружающей среды, а скорее как саморефлексирующие и вдумчивые.

Эту теорию часто называют связующим звеном между бихевиористской и когнитивной теориями обучения, поскольку она охватывает внимание, память и мотивацию.

Историческая хронология

- Павлов (1897) опубликовал результаты эксперимента по кондиционированию после первоначального изучения пищеварения у собак.

- Уотсон (1913) основывает школу поведенческой психологии, опубликовав статью Психология с точки зрения бихевиориста .

- Уотсон и Рейнер (1920) приучили сироту по имени Альберт Б. (он же Маленький Альберт) бояться белых крыс.

- Торндайк (1905) формализовал Закон Эффекта .

- Скиннер (1938) написал Поведение организмов и ввел концепции оперантного обусловливания и формирования.

- Были опубликованы « Принципы поведения » Кларка Халла (1943).

- Б. Ф. Скиннер (1948) опубликовал Walden Two , описывая утопическое общество, основанное на бихевиористских принципах.

- Журнал экспериментального анализа поведения начался в 1958 году.

- Хомский (1959) опубликовал свою критику бихевиоризма Скиннера « Review of Verbal Behavior ».

- Бандура (1963) опубликовал книгу под названием Теория социального обучения и развития личности

, которая сочетает в себе как когнитивные, так и поведенческие основы. - Б. Ф. Скиннер (1971) опубликовал свою книгу « По ту сторону свободы и достоинства », в которой он утверждает, что свобода воли — это иллюзия.

Проблемы и дебаты

Свобода воли против детерминизма

Сильный детерминизм поведенческого подхода, поскольку любое поведение изучается из окружающей среды посредством классического и оперантного обусловливания. Мы являемся полной суммой нашей предыдущей обусловленности.

Мы являемся полной суммой нашей предыдущей обусловленности.

Более мягкий детерминизм теории подхода к социальному обучению, поскольку он признает элемент выбора в отношении того, имитируем ли мы поведение или нет.

Природа против воспитания

Бихевиоризм в значительной степени находится на стороне воспитания в споре, поскольку утверждает, что нашему поведению мы учимся из окружающей среды.

Теория социального научения также находится на стороне воспитания, потому что она утверждает, что мы учимся поведению на образцах для подражания в нашем окружении.

Бихевиористский подход предполагает, что, кроме нескольких врожденных рефлексов и способности к обучению, все сложное поведение усваивается из окружающей среды.

Холизм против редукционизма

Бихевиористский подход и социальное обучение являются редукционистскими; они изолируют части сложного поведения для изучения.

Бихевиористы считают, что любое поведение, каким бы сложным оно ни было, можно разбить на фундаментальные процессы обусловливания.

Идиографический и номотетический

Это номотетический подход, поскольку он рассматривает все поведение, регулируемое одними и теми же законами обусловленности.

Однако он учитывает индивидуальные различия и объясняет их с точки зрения различий в истории обусловливания.

Критическая оценка

Бихевиоризм имеет экспериментальную поддержку: Павлов показал, что классическое обусловливание приводит к обучению через ассоциации. Уотсон и Рейнер показали, что фобиям можно научиться с помощью классического обусловливания в эксперименте «маленький Альберт».

Очевидным преимуществом бихевиоризма является его способность четко определять поведение и измерять изменения поведения. Согласно закону бережливости, чем меньше допущений делает теория, тем она лучше и достовернее. Поэтому бихевиоризм ищет простые объяснения человеческого поведения с научной точки зрения.

Многие проведенные эксперименты проводились на животных; мы разные когнитивно и физиологически. Люди имеют разные социальные нормы и моральные ценности, которые опосредуют воздействие окружающей среды. Следовательно, люди могут вести себя не так, как животные, поэтому законы и принципы, выведенные из этих экспериментов, могут быть больше применимы к животным, чем к людям.

Люди имеют разные социальные нормы и моральные ценности, которые опосредуют воздействие окружающей среды. Следовательно, люди могут вести себя не так, как животные, поэтому законы и принципы, выведенные из этих экспериментов, могут быть больше применимы к животным, чем к людям.

Гуманизм отвергает номотетический подход бихевиоризма, поскольку они считают людей уникальными и считают, что людей нельзя сравнивать с животными (которые не восприимчивы к требуемым характеристикам). Это известно как идиографический подход.

Кроме того, гуманизм (например, Карл Роджерс) отвергает научный метод использования экспериментов для измерения и контроля переменных, поскольку он создает искусственную среду и имеет низкую экологическую достоверность.

Гуманистическая психология также предполагает, что люди обладают свободой воли (личными действиями) для принятия собственных решений в жизни и не следуют детерминистским законам науки.

Акцент бихевиористского подхода на отдельных воздействиях на поведение является упрощением обстоятельств, когда на поведение влияет множество факторов. Когда это признается, становится почти невозможно судить о действиях кого-то одного.

Когда это признается, становится почти невозможно судить о действиях кого-то одного.

Этот чрезмерно упрощенный взгляд на мир привел к развитию «поп-бихевиоризма», взгляда на то, что награды и наказания могут изменить почти все.

Таким образом, бихевиоризм дает лишь частичное описание человеческого поведения, которое можно объективно рассмотреть. Существенные факторы, такие как эмоции, ожидания и мотивация более высокого уровня, не учитываются и не объясняются. Принятие бихевиористского объяснения может помешать дальнейшим исследованиям с других точек зрения, которые могли бы выявить важные факторы.

Например, психодинамический подход (Фрейд) критикует бихевиоризм за то, что он не рассматривает влияние бессознательного на поведение, а вместо этого фокусируется на внешне наблюдаемом поведении. Фрейд также отвергает идею о том, что люди рождаются с чистого листа (tabula rasa), и утверждает, что люди рождаются с инстинктами (например, эрос и танатос).

Биологическая психология утверждает, что любое поведение имеет физическую/органическую причину. Они подчеркивают роль природы над воспитанием. Например, хромосомы и гормоны (тестостерон) также влияют на наше поведение в дополнение к окружающей среде.

Они подчеркивают роль природы над воспитанием. Например, хромосомы и гормоны (тестостерон) также влияют на наше поведение в дополнение к окружающей среде.

Бихевиоризм можно рассматривать как недооценку важности врожденных склонностей. Из исследований биологической подготовленности становится ясно, что легкость, с которой что-то усваивается, отчасти объясняется ее связью с потенциальным выживанием организма.

Когнитивная психология утверждает, что между стимулом и реакцией происходят посреднические процессы, такие как память, мышление, решение проблем и т. д.

Несмотря на эту критику, бихевиоризм внес значительный вклад в психологию. К ним относятся понимание обучения, языкового развития, а также морального и гендерного развития, которые объясняются с точки зрения обусловленности.

Вклад бихевиоризма можно увидеть в некоторых его практических приложениях. Поведенческая терапия и модификация поведения представляют собой один из основных подходов к лечению аномального поведения и широко используются в клинической психологии.

Бихевиористский подход используется при лечении фобий и систематической десенсибилизации.

Ссылки

Bandura, A., & Walters, R.H. (1963). Социальное обучение и развитие личности . Нью-Йорк: Холт, Райнхарт и Уинстон.

Хомский, Н. (1959). Обзор Вербального поведения Б. Ф. Скиннера. Language, 35(1) , 26-58.

Холланд, Дж. Г. (1978). БИХЕВИОРИЗМ: ЧАСТЬ ПРОБЛЕМЫ ИЛИ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ? Journal of Applied Behavior Analysis , 11 (1), 163–174.

Халл, CL (1943). Принципы поведения: Введение в теорию поведения . Нью-Йорк: Appleton-Century-Crofts.

Павлов И. П. (1897). Работа пищеварительных желез . Лондон: Гриффин.

Скиннер, Б.Ф. (1938). Поведение организмов: экспериментальный анализ . Нью-Йорк: Appleton-Century.

Скиннер, Б.Ф. (1948). Уолден два. Нью-Йорк: Макмиллан.

Скиннер, Б.Ф. (1971). За гранью свободы и достоинства . Нью-Йорк: Кнопф.

Торндайк, Э. Л. (1905 г.). Элементы психологии . Нью-Йорк: А. Г. Зайлер.

Уотсон, Дж. Б. (1913). Психология с точки зрения бихевиориста . Психологический обзор, 20 , 158-178.

Уотсон, Дж. Б. (1930). Бихевиоризм (исправленное издание). Издательство Чикагского университета.

Уотсон, Дж. Б., и Рейнер, Р. (1920). Условные эмоциональные реакции. Журнал экспериментальной психологии, 3 , 1, стр. 1–14.

Разница между классическим и оперантным обусловливанием

Классическое обусловливание | Оперативное кондиционирование | Классическое и оперантное обусловливание | Кондиционирование и воспитание детей |

Основное различие между классическим и оперантным обусловливанием состоит в том, что классическое обусловливание связывает непроизвольное поведение со стимулом, в то время как оперантное обусловливание связывает произвольное действие с следствием.

Классическое и оперантное обусловливание — две центральные концепции поведенческой психологии. Как классическое, так и оперантное обусловливание являются формами ассоциативного обучения с использованием бихевиористского подхода.

Классический кондиционер

Иван Павлов Бихевиоризм

В начале 20-го века русский психолог Иван Павлов открыл концепцию классического обусловливания, которая оказала большое влияние на отрасль психологии под названием бихевиоризм . Он известен как отец классической обусловленности.

Павлов впервые обнаружил, что у его собак выделяется слюна всякий раз, когда им подают еду. Затем он придумал эксперимент. В этом эксперименте всякий раз, когда он давал еду своим собакам, он также звонил в колокольчик.

Обычно звонок в колокольчик не вызывает никакой реакции, кроме привлечения внимания собаки. Но после многократного повторения этой процедуры звук колокольчика сам по себе может вызвать слюноотделение у собаки даже без подачи еды.

Теперь собака Павлова научилась ассоциировать звук колокольчика с едой. Сформировалось новое поведение – слюноотделение при звонке.

Что такое классическое обусловливание

Классическое обусловливание, также известное как павловское обусловливание или обусловливание респондента, представляет собой процедуру обучения связыванию безусловного стимула, который уже вызывает непроизвольная реакция или безусловная реакция на новый нейтральный раздражитель, так что этот новый раздражитель также может вызвать такую же реакцию. Затем новый раздражитель становится условным раздражителем, а вновь усвоенное поведение — условной реакцией.

В его эксперименте по дрессировке собак корм для собак был безусловным стимулом или первичным подкреплением. В классическом обусловливании безусловные раздражители являются биологически сильными раздражителями, которые могут привести к непроизвольным реакциям. В этом случае непроизвольной реакцией было слюноотделение, и это была безусловная реакция.

Звон колокольчика изначально был нейтральным стимулом . Но после обучения он стал условным раздражителем , который также мог вызывать ту же реакцию, что и пища. Когда это произошло, слюноотделение стало условной реакцией 1 .

Таким образом, классическое обусловливание — это обучение посредством ассоциации 2,3 .

Примеры классической обусловленности

В нашей повседневной жизни есть много примеров классической обусловленности. Кто-то намеренно, а кто-то нет.

Вот несколько примеров классического обусловливания:

Пример 1. Отец приходит домой и хлопает дверью после неудачного рабочего дня. Затем обычно следует, что он кричит на своих детей по случайным причинам. Таким образом, дети научились ассоциировать хлопанье дверью с криком. Теперь детей приучили дрожать каждый раз, когда они слышат звук хлопнувшей двери.

Пример 2: Мать обычно приходит домой с большой сумкой для покупок, наполненной новыми игрушками для ее ребенка. Поэтому всякий раз, когда ребенок видит, что его мать приходит домой с большой сумкой для покупок, он счастлив и взволнован, потому что у нее сумка ассоциируется с получением новых игрушек.

Поэтому всякий раз, когда ребенок видит, что его мать приходит домой с большой сумкой для покупок, он счастлив и взволнован, потому что у нее сумка ассоциируется с получением новых игрушек.

| Classical Conditioning Examples | A father slams door | A mother comes home with a big shopping bag |

| Unconditioned stimulus | yelling | new toys |

| Neutral stimulus превращенный условный раздражитель | звук захлопывающейся двери | вид большой сумки |

| условная реакция / поведение респондента | ребенок дрожит | ребенок взволнован |

Оперантное обусловливание

Теория оперантного обусловливания была разработана на основе работы Торндайка о Законе Эффекта, которая ввела понятие «подкрепления».

Что такое закон эффекта

Наблюдая за поведением кошек, пытающихся выбраться из коробки с головоломкой, американский психолог Эдвард Л. Торндайк разработал закон эффекта, который гласит, что реакция, вызывающая удовлетворительный эффект становится более вероятным для повторения, в то время как реакция, которая производит неблагоприятный эффект , с меньшей вероятностью повторится. Удовлетворяющий эффект — это подкрепление, усиливающее реакцию.

Торндайк разработал закон эффекта, который гласит, что реакция, вызывающая удовлетворительный эффект становится более вероятным для повторения, в то время как реакция, которая производит неблагоприятный эффект , с меньшей вероятностью повторится. Удовлетворяющий эффект — это подкрепление, усиливающее реакцию.

Этот Закон Эффекта был разработан на основе наблюдения за поведением животных, но Торндайк считал, что он применим и к людям во многих ситуациях 4 .

Пример Закона Эффекта

Например, если ребенок открывает коробку и счастлив найти конфету, он, скорее всего, снова откроет ту же коробку в будущем. Однако, если ребенок откроет коробку и испугается выпрыгнувшего из нее паука, он, скорее всего, больше эту коробку не откроет.

Б. Ф. Скиннер

Б. Ф. Скиннер, американский психолог, не верил в свободу воли. Он отверг идею о том, что психические состояния, такие как «удовлетворяющие» или «неблагоприятные», необходимы для понимания человеческого поведения 5 . Он разработал теорию оперантного обусловливания посредством наблюдаемых стимулов и поведения, а не мышления или чувства.

Он разработал теорию оперантного обусловливания посредством наблюдаемых стимулов и поведения, а не мышления или чувства.

Теория Скиннера утверждает, что поведение можно контролировать с помощью его последствий. Подкрепление и наказание — это процессы применения дискриминационного стимула для увеличения или уменьшения целевого поведения.

Что такое оперантное обусловливание

Оперантное обусловливание, также известное как инструментальное обусловливание, представляет собой процедуру обучения увеличению или уменьшению произвольного поведения с использованием подкрепления или наказания. Процесс обучения может осуществляться с использованием различных таймингов, называемых графиками подкрепления.

Примеры оперантного обусловливания

Оперантное обусловливание широко используется родителями дома и учителями в классах.

Пример 1: Каждый раз, когда ребенок ложится спать вовремя, его родитель читает ему сказку на ночь. Чтение рассказа — это положительное подкрепление, используемое для повышения целевого поведения (вовремя ложиться спать).

Пример 2: Если ученик поднимает руку перед тем, как начать говорить, учитель дает ему наклейку с золотой звездой. Ученик учится поднимать руку перед тем, как говорить в классе.

Пример 3: Дрессировщики часто используют оперантное обусловливание для обучения животных трюкам. Когда собака выполняет трюк правильно, дрессировщик награждает ее лакомством. Собака учится выполнять трюки, чтобы получить лакомство.

| Примеры оперантного обусловливания | Родитель читает сказку на ночь | Teacher awards a gold star sticker | Trainer gives treat |

| Reinforcement | reading a story | getting a sticker | getting a treat |

| Operant behavior | go to bed on время | поднять руку перед тем, как говорить | выполнить трюк |

Классическое обусловливание против оперантного обусловливания

Вот ключевые различия между классическим и оперантным обусловливанием 6 .

- Классическое обусловливание связывает непроизвольных действий со стимулом, в то время как оперантное обусловливание связывает произвольных действий с последствиями.

- Классическое обусловливание является пассивным в том смысле, что учащийся не может выбирать, заниматься или не участвовать в новом поведении, потому что ассоциация создается посредством естественной реакции. С другой стороны, оперантное обусловливание предполагает, что обучаемый активно выбирает получение подкрепления или наказания, выполняя или не выполняя целевое поведение.

| Classical Conditioning | Operant Conditioning | |

| Similarities | learning by association | learning by association |

| Difference | change involuntary behavior/reflex | change voluntary behavior |

| Разница | пассивное обучение (непроизвольное обучение) | активное обучение (произвольное обучение) |

| Различие | превращать нейтральные стимулы в условные стимулы, чтобы вызвать поведение | применять подкрепление/наказание после поведения, чтобы усилить/ослабить его и учителя в повседневной жизни, чтобы изменить поведение детей. Хотя некоторые меры кажутся эффективными на первый взгляд, есть много подводных камней. В частности, использование бихевиоризма для родителей смешивает произвольное и непроизвольное поведение. Хотя некоторые меры кажутся эффективными на первый взгляд, есть много подводных камней. В частности, использование бихевиоризма для родителей смешивает произвольное и непроизвольное поведение.Ловушка 1: отношение к произвольному поведению как к непроизвольномуОдна из самых больших проблем применения бихевиоризма в воспитании детей заключается в том, что он рассматривает людей как одинаковых сущностей, независимо от их психического состояния или внутренних процессов 7 . Считается, что при наличии одного и того же стимула мы все должны реагировать одинаково, не имея возможности выбирать иначе. Теория не принимает во внимание то, что происходит внутри человека или что этот человек думает или чувствует. Проще говоря, использование бихевиоризма для родителей равносильно обращению с детьми как с животными. Дети должны делать все, что мы им говорим, не задумываясь. Согласно этой теории, произвольное поведение по существу является непроизвольным. Например, бихевиористы считают, что когда ребенку дают подкрепление, чтобы он сделал что-то, он продолжит или сделает больше этого действия. Было доказано, что это неправда, потому что ментальные состояния и внутренние процессы имеют значение 8 . Исследования показали, что если ребенку дать подкрепление за то, что ему уже нравится, он будет делать это меньше. Когда у ребенка есть внутренняя мотивация заниматься чем-то, например рисованием, получение вознаграждения за это фактически снижает интерес ребенка к этому. «Подкрепление» снижает поведение, а не усиливает его, как предсказывают бихевиористы. Бихевиоризм не может объяснить подобное явление, потому что имеют значение высшие психические процессы, такие как «свободная воля». Ловушка 2: отношение к непроизвольному поведению как к произвольному Еще одна проблема заключается в том, что родители, использующие бихевиоризм для воспитания, не различают произвольное и непроизвольное поведение. Например, когда малыша переполняют эмоции, которые он не может контролировать, он закатывает истерику. Родитель наказывает его, полагая, что это добровольное поведение, которое он может изменить. Если это не срабатывает, родитель применяет все более суровое наказание, которое травмирует малыша. Если бы бихевиоризм был святым Граалем воспитания, то мы все заставляли бы наших детей подчиняться, и они бы делали все, что мы им приказываем. На самом деле, это то, во что верят большинство авторитарных родителей. Но мы знаем, что это не работает. Ребенок может вести себя идеально перед родителем, но, скорее всего, не будет, когда родитель не смотрит. У детей, воспитанных авторитарными родителями, больше проблем с поведением 9 . Заключительные мысли о классическом и оперантном обусловливании При правильном использовании обусловливание может быть очень полезным для обучения маленьких детей новому поведению в повседневной жизни, например. Однако важно помнить, что дисциплина означает обучение. Замена надлежащего обучения наказанием или манипуляцией в конечном итоге приведет к неприятным последствиям. Дети — это не лабораторные крысы, которые без разбора реагируют на стимулы, не подвергаясь такому обучению. Ссылки

|

Мида

Мида Основные теории

Основные теории

дать наклейку, чтобы приучить малыша к горшку, наградить первоклассника звездой за поведение в классе и т. д.

дать наклейку, чтобы приучить малыша к горшку, наградить первоклассника звездой за поведение в классе и т. д. Дои: 10.1037/14591-000

Дои: 10.1037/14591-000