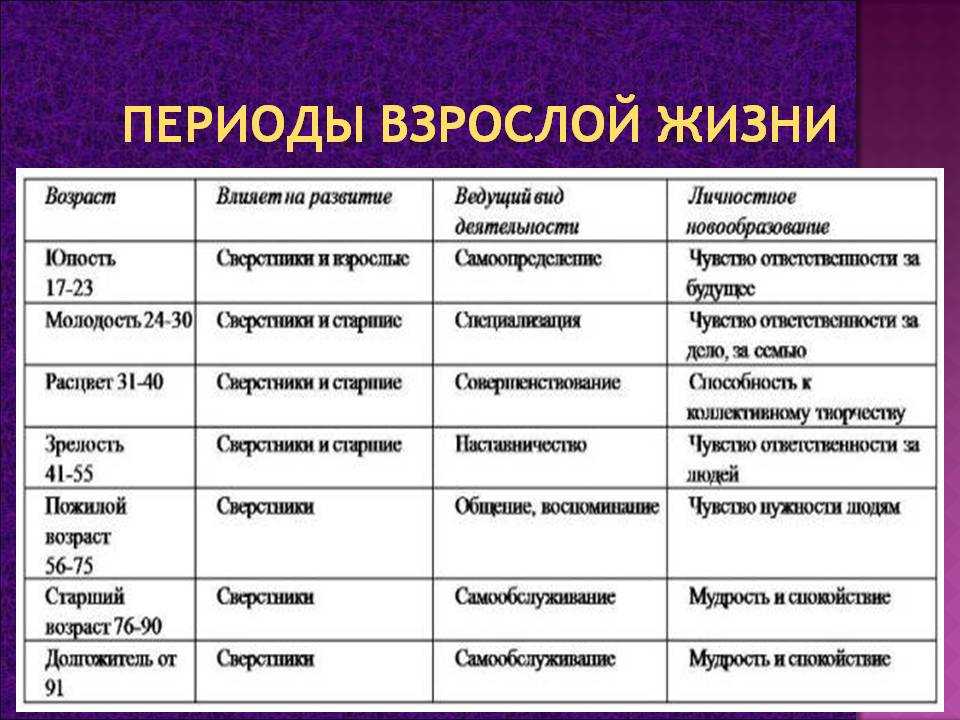

описание развития личности разного возраста

Периодизация Выготского, известного ученого и психолога XX столетия, и на сегодняшний день не утрачивает своей актуальности. Периодизация Выготского находится в основе огромного ряда исследований. Она дает ключ к пониманию того, как изменяется человеческая личность по мере прохождения разных этапов в жизни.

- Разделение возрастных периодов

- Детство

- Выготский о развитии

- Деятельность и переживание

- Выготский о периодах развития

- Литический путь развития

- Кризисы

- Возрастная периодизация

- Молодость

- Кризис творческой активности

- Кризис периодизации среднего возраста

- Зрелость

- Кризис подведения итогов

- Старость

Психолога особенно интересовало детство. И это совершенно не случайно, так как именно в данное время начинают закладываться основы личности, происходят большие изменения, которые оказывают влияние на всю последующую жизнь.

Разделение возрастных периодов

Надо заметить, что психологический возраст конкретного ребенка и календарный возраст, который записан вначале в свидетельстве о рождении, а после в паспорте, не все время совпадают. Также необходимо отметить, что любой период имеет свои особенности развития личности, взаимоотношений с окружающими, психических функций. Помимо этого, у ребенка есть некоторые границы, которые все-таки могут смещаться. Таким образом, некоторые дети раньше вступают в определенный возрастной период, а некоторые – позже. Границы подросткового возраста, связанные с половым созреванием, особенно сильно расплывчаты.

Детство

Детство в себя включает все начальные возрастные периоды. Это огромная эпоха, которая, по сути, является подготовкой детей к началу взрослой жизни, к самостоятельному труду.

Особенность находящихся в нем возрастных периодов определена уровнем социального, экономического и культурного развития общества, к которому ребенок принадлежит, где он воспитывается и обучается.

Когда заканчивается детство? Традиционно в психологии речь идет о времени с рождения человека до достижения им семилетнего возраста. Но, естественно, современное детство продолжается у ребенка и после того как он начинает ходить в школу. Конечно же, младший школьник еще является ребенком. Между прочим, многие психологи, определяют отдельно «затянувшееся детство» и подростковый период. Какого бы мнения психологи ни придерживались, необходимо констатировать факт того, что ребенка настоящая взрослость ожидает только к 16–17 годам.

Выготский о развитии

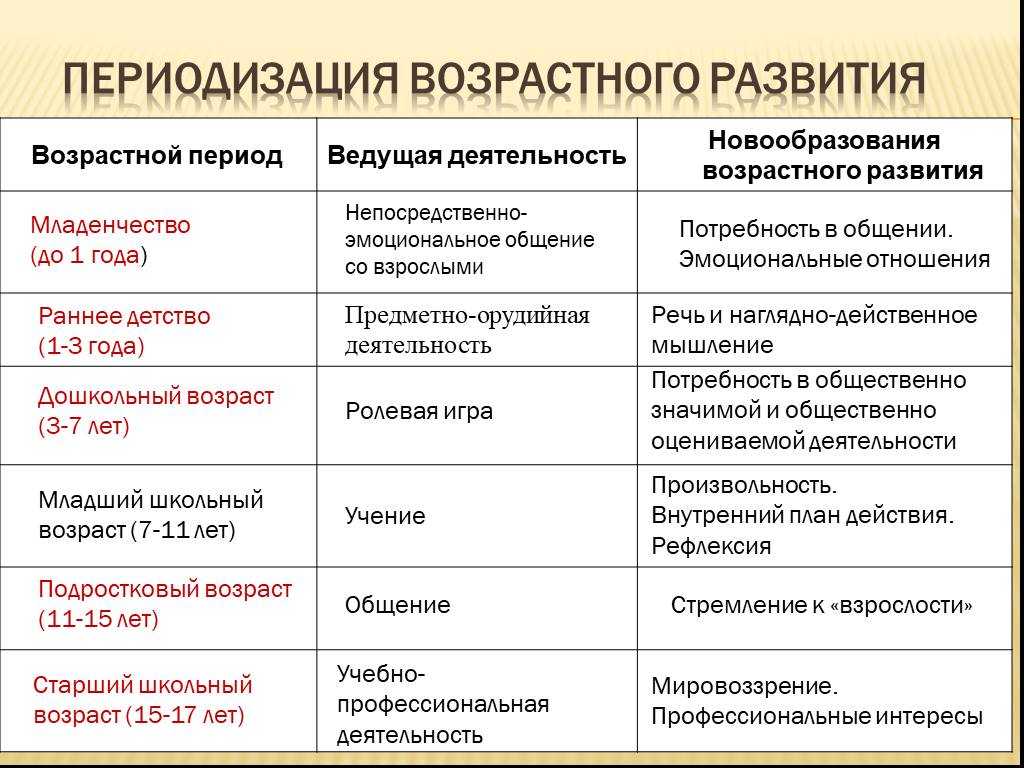

Возрастное развитие людей является довольно сложным процессом. Тем более это относится к детскому этапу. На любом из возрастных периодов личность человека меняется. Развитие по Выготскому – это, в первую очередь, появление нового. То есть, этапы развития, согласно Выготскому, отличаются конкретными возрастными новообразованиями, точнее такими качествами или свойствами, которых в готовом виде ранее не было. Но, как говорил сам ученый, новое «с неба не падает ». Оно появляется закономерно. Весь процесс предыдущего развития подготавливает к этому человека.

То есть, этапы развития, согласно Выготскому, отличаются конкретными возрастными новообразованиями, точнее такими качествами или свойствами, которых в готовом виде ранее не было. Но, как говорил сам ученый, новое «с неба не падает ». Оно появляется закономерно. Весь процесс предыдущего развития подготавливает к этому человека.

Источником развития является социальное общество. Любой шаг в детском развитии изменяет то, каким образом среда воздействует на ребенка. Она становится совершенно иной, если переходит из одного возрастного этапа в другой. Сам Выготский говорил о «социальной ситуации развития». Под данным термином психолог понимал специфическое для определенного возраста отношение между социальной средой и человеком. Ребенок начинает взаимодействовать с социальным обществом, которое его воспитывает и обучает. Данное взаимодействие начинает определять путь развития, который приводит к появлению возрастных новообразований.

Деятельность и переживание

Как ребенок взаимодействует со средой? Выготский выделил две единицы ситуации развития – это деятельность и переживание. Внешнюю активность и деятельность ребенка можно легко наблюдать. Однако существует и внутренний план, план переживаний. Отдельные дети одинаковую ситуацию в их семье по-разному воспринимают. Это относится даже к близнецам, то есть детей, которые находятся в одном возрасте. Таким образом, например, ссора между родителями незначительно отразится на развитии одного ребенка, при этом может вызвать и разные отклонения или невроз у другого. Помимо этого, переходя от одной возрастной группе к другой, один и тот же ребенок по-разному переживает определенную ситуацию в семье.

Внешнюю активность и деятельность ребенка можно легко наблюдать. Однако существует и внутренний план, план переживаний. Отдельные дети одинаковую ситуацию в их семье по-разному воспринимают. Это относится даже к близнецам, то есть детей, которые находятся в одном возрасте. Таким образом, например, ссора между родителями незначительно отразится на развитии одного ребенка, при этом может вызвать и разные отклонения или невроз у другого. Помимо этого, переходя от одной возрастной группе к другой, один и тот же ребенок по-разному переживает определенную ситуацию в семье.

Выготский о периодах развития

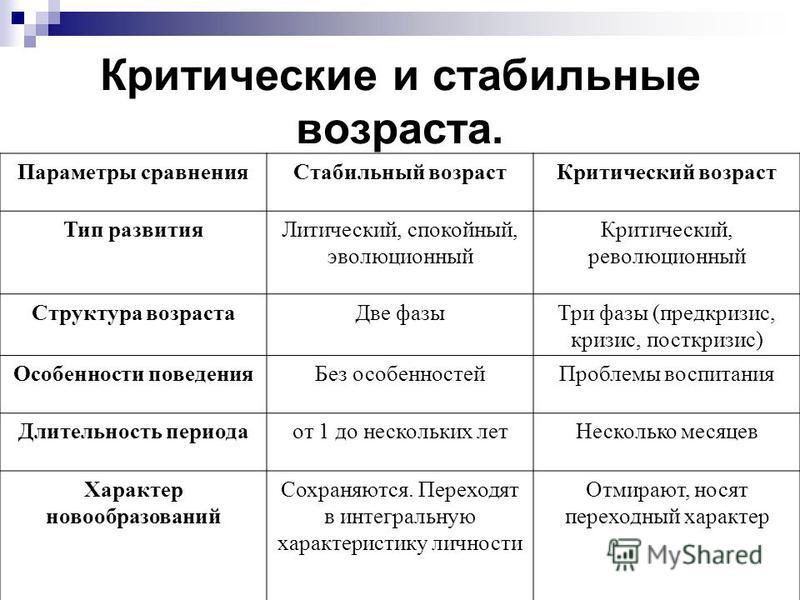

Ученый определил такие два периода развития ребенка:

- Первый период развития – критический. Этот период неожиданно появляется и бурно проходит.

- Второй период – литический (спокойный).

В определенных возрастах, на самом деле, развитие отличается литическим, точней медленным прохождением. В течение продолжительного срока, который, как правило, охватывает несколько лет, в это время не происходит фундаментальных, резких сдвигов и изменений. А те, которые могут отмечаться, не перестраивают полностью личность ребенка. Значительные изменения происходят только в результате продолжительного течения скрытого процесса.

А те, которые могут отмечаться, не перестраивают полностью личность ребенка. Значительные изменения происходят только в результате продолжительного течения скрытого процесса.

Литический путь развития

Развитие в относительно устойчивые возрасты проходит чаще всего благодаря небольшим изменениям личности. Скапливаясь до определенного момента, они после проявляются скачкообразно в виде определенного возрастного новообразования. Основная часть детства занята именно этими периодами. Поскольку развитие внутри них проходит «подземным путем», изменения в личности отчетливо выражены во время ее сравнения в начале и конце конкретного промежутка времени. Учеными стабильные возрасты изучены гораздо полней, чем отличающиеся кризисами – еще одним периодом развития.

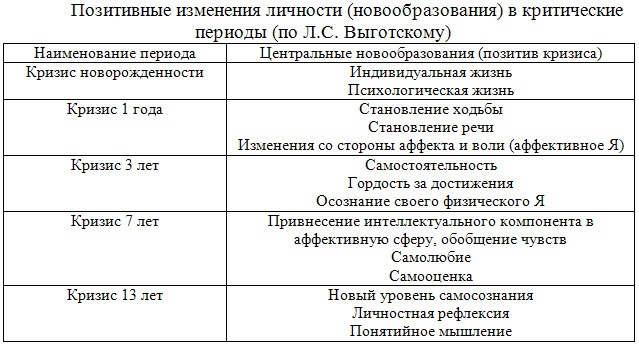

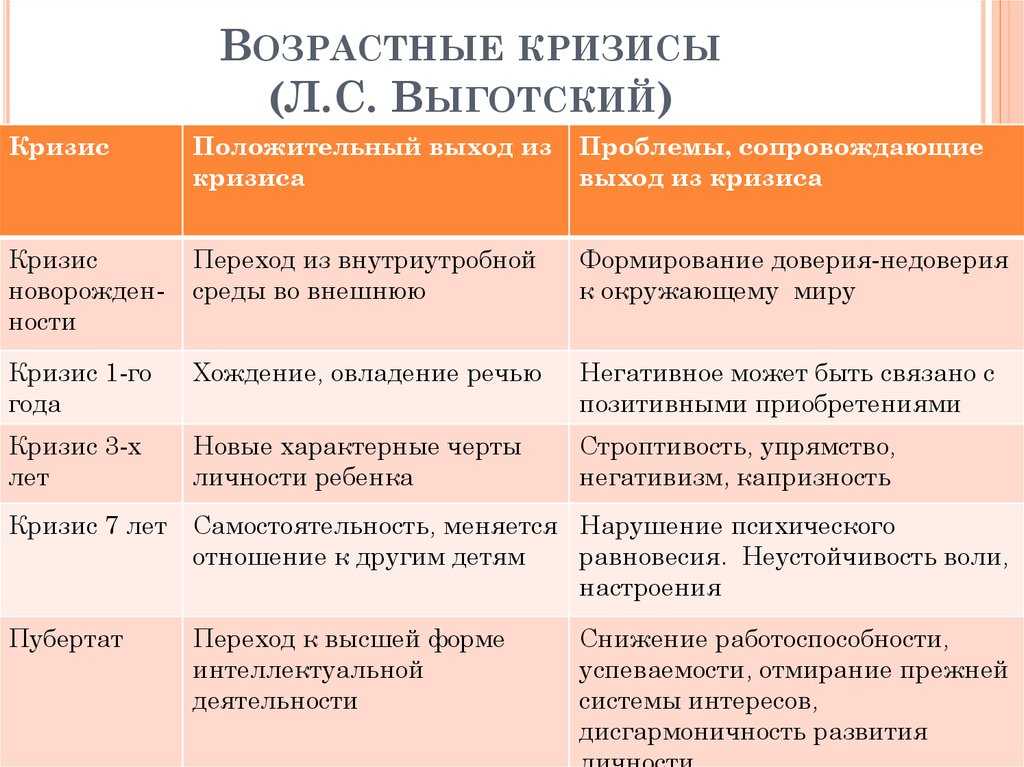

Кризисы

Этот период был определен эмпирическим способом и еще не приведен в систему. С внешней точки зрения эти периоды отличаются проявлением черт, устойчивым возрастам или противоположных стабильным. В течение довольно короткого времени в этих периодах сосредоточены резкие и капитальные изменения и переломы, сдвиги и смещения в личности. За короткое время ребенок полностью изменяется в основных чертах личности. В данный период развитие получает бурный, стремительный характер, в некоторых случаях катастрофический. Однако Выготский отмечает и позитивные сдвиги во время критического развития, а именно переход к новым поведенческим формам.

В течение довольно короткого времени в этих периодах сосредоточены резкие и капитальные изменения и переломы, сдвиги и смещения в личности. За короткое время ребенок полностью изменяется в основных чертах личности. В данный период развитие получает бурный, стремительный характер, в некоторых случаях катастрофический. Однако Выготский отмечает и позитивные сдвиги во время критического развития, а именно переход к новым поведенческим формам.

Возрастная периодизация

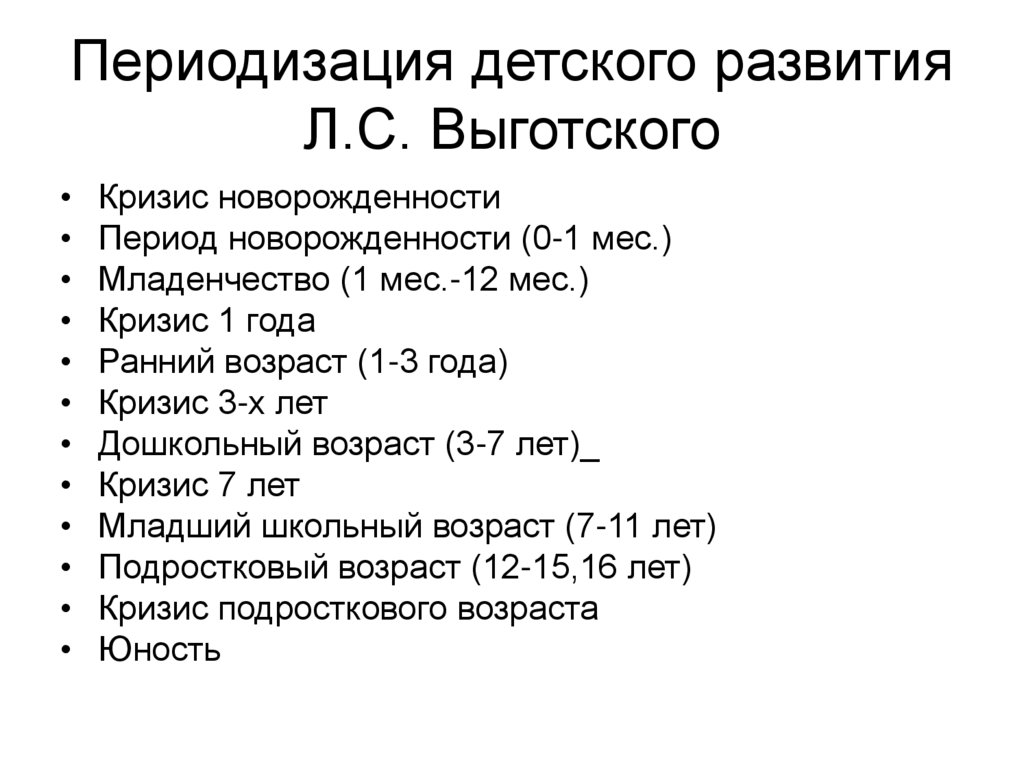

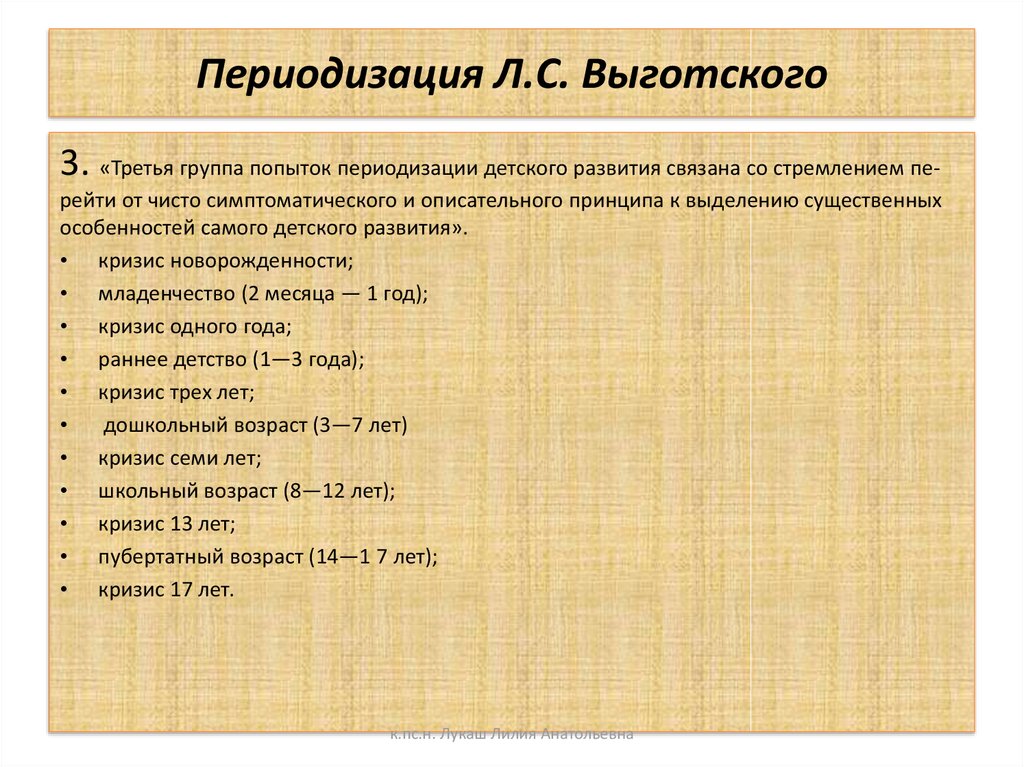

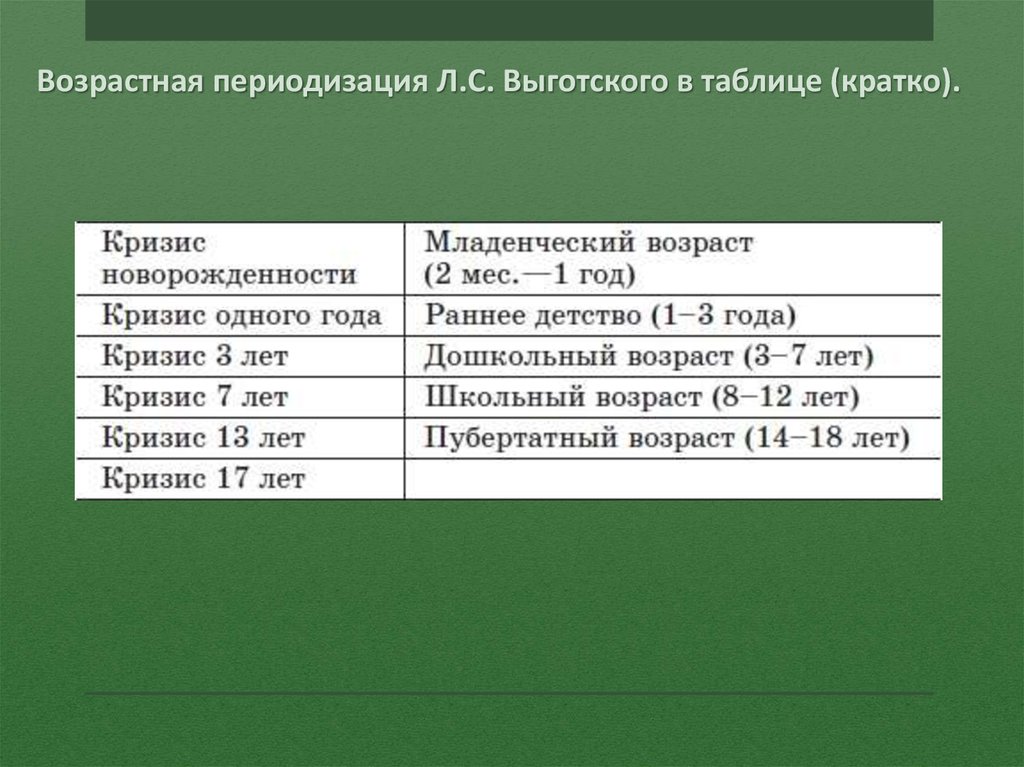

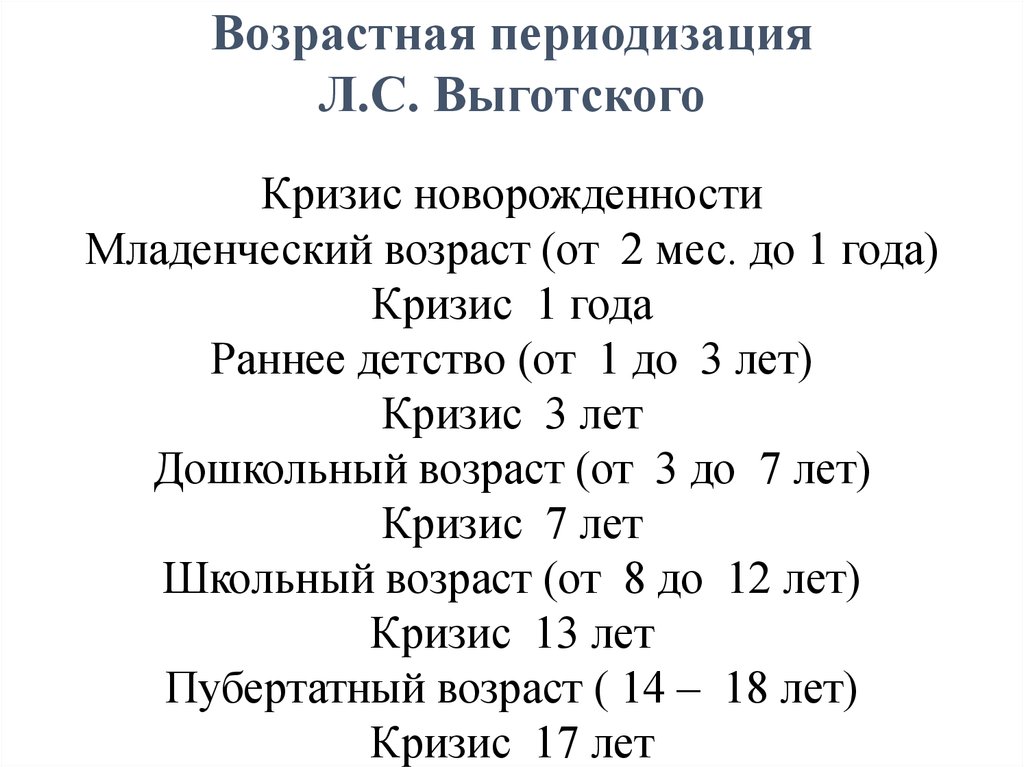

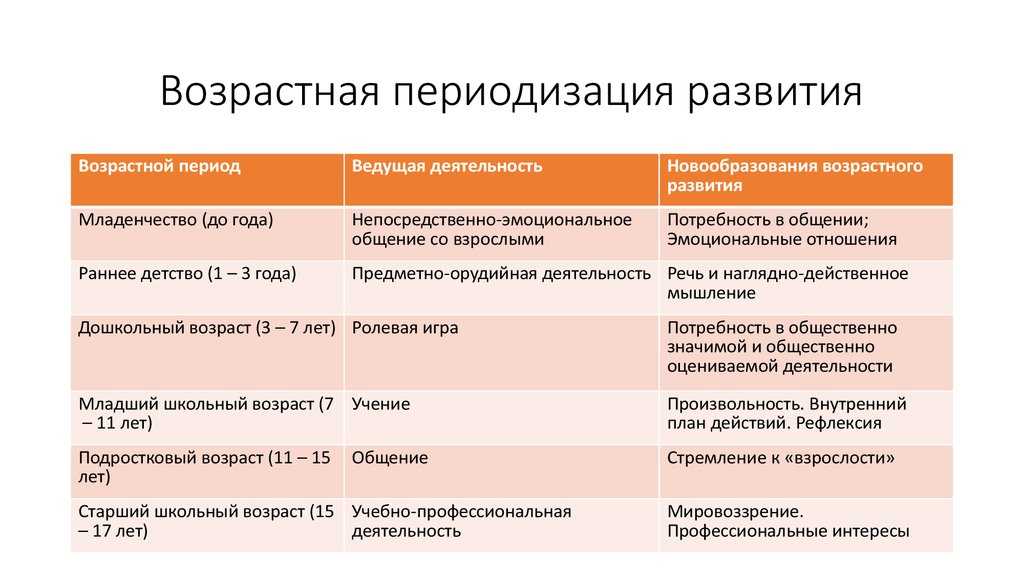

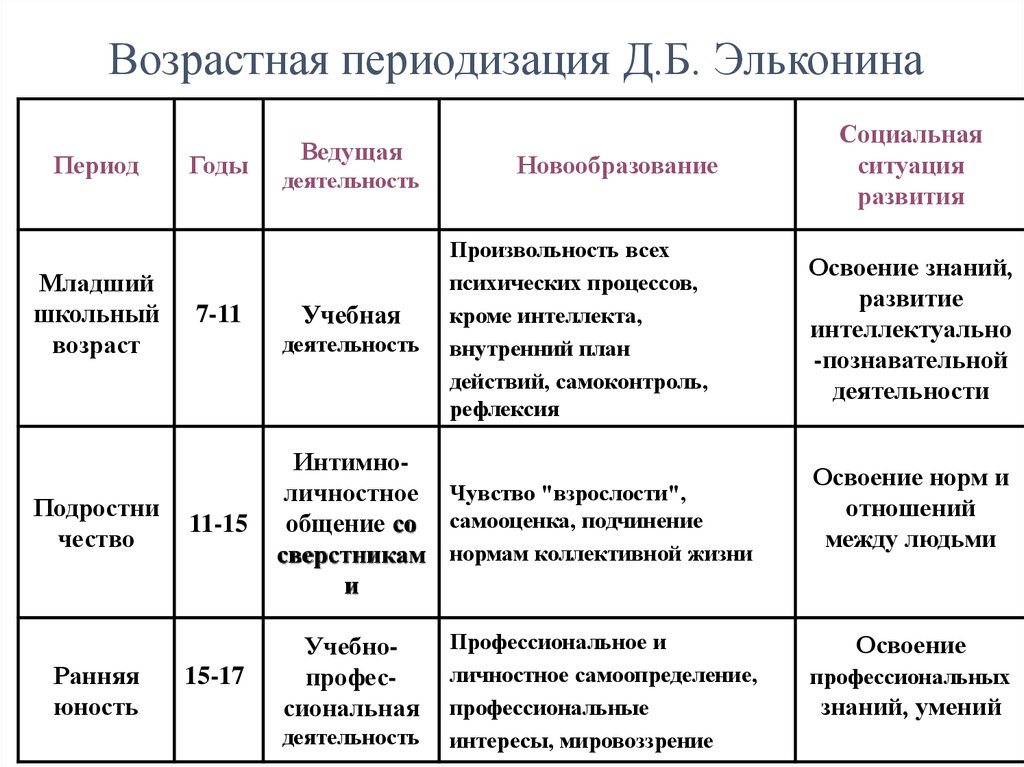

Выготскоий выделил следующую возрастную периодизацию:

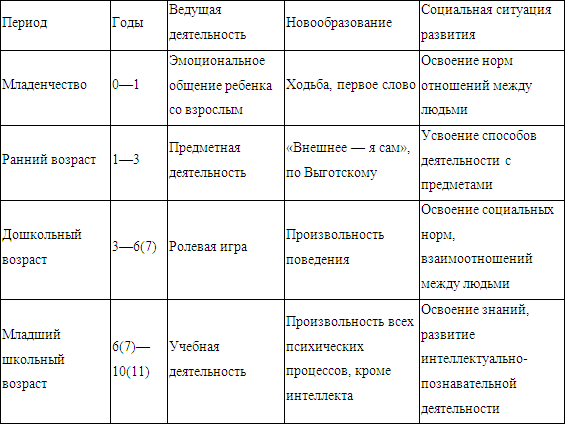

- Вначале происходит кризис новорожденности.

- Затем отмечается младший возраст, который продолжается от 2 месяцев до одного года. В данный период происходят противоречия между максимальной социальностью детей и минимальными возможностями общения.

- После в возрасте от одного до трех лет начинается раннее детство. В данный период деятельность, которую производит ребенок, является предметно-орудийной. У него появляются жесты, ходьба, речь.

- Затем наступает кризис 3-х лет, после него начинается дошкольный возраст (3–7 лет). В данное время отмечается тенденция к эмансипации (отделению от взрослого), а также к не аффективной, а волевой поведенческой форме. Начинает появляться «Я сам». Кризис 3-х лет имеет положительное значение, которое выражается в том, что проявляются новые черты личности. Специалисты доказали, что когда в силу определенных причин данный кризис проходит вяло и невыразительно, то в последующем возрасте ребенок показывает огромную задержку в развитии аффективной и волевой черт личности.

- После наступает кризис семи лет и новый этап – школьный возраст (7–11 лет). В данное время утрачивается детская непосредственность. Это случается в результате дифференциации внутренней и внешней жизни. Переживания ребенка получают смысл, появляется логика обобщения и чувств. Помимо этого, появляется самооценка. Относительно кризиса семи лет ученые отмечали, что в это время происходят значительные достижения: возрастает самостоятельность ребенка, меняется его отношение к остальным детям.

- В 13 лет начинается следующий кризис. После следует пубертатный возраст (15–18 лет). В данный период начинает появляться чувство взрослости. Самосознание ребенка развивается, он ощущает собственную личность. Наблюдаемое снижение умственной продуктивности происходит из-за того, что установка меняется от наглядности к дедукции. Временное ухудшение работоспособности объясняется переходом на высший уровень интеллектуальной человеческой деятельности.

Выготский утверждает, что юность начинается в возрасте 19–25 лет. По общему смыслу и основным закономерностям юность является начальным периодом среди зрелого возраста. Выготский указал подробно возрастную периодизацию лишь детства, но и в последующем личность человека меняется. Психологи и ученые, которые продолжили исследования, определили такие периоды.

Молодость

Как правило, ученые определяют молодость, как возраст 20–30 лет. Но необходимо заметить, что возрастные границы довольно условны. В этом периоде основной деятельностью считается интимно-личностное общение с противоположным полом. Необходимо также заметить, что молодость – это время оптимизма. В данный период человек полон сил и жизненной энергии, желания добиваться своих целей. Молодость для самореализации считается наилучшим временем.

В этом периоде основной деятельностью считается интимно-личностное общение с противоположным полом. Необходимо также заметить, что молодость – это время оптимизма. В данный период человек полон сил и жизненной энергии, желания добиваться своих целей. Молодость для самореализации считается наилучшим временем.

Кризис творческой активности

Этот период начинается на границе молодости и среднего возраста (30–45 лет). Причиной кризиса является увеличение мастерства, сопровождающегося нарастание рутины. Стабилизируются семейная и профессиональная жизнь. Начинается понимание того, что человек может гораздо больше. Именно в данный период люди часто разводятся, меняют профессию.

Кризис периодизации среднего возраста

Средний возраст является также довольно условным периодом. Нельзя однозначно отметить его границы, но, как правило, он устанавливается в диапазоне 30–45 лет. В это время отмечается повышенная работоспособность. Человек, приобретая жизненный опыт, становится хорошим специалистом и семьянином. Он начинает впервые задумываться серьезно о том, что после его смерти останется.

Человек, приобретая жизненный опыт, становится хорошим специалистом и семьянином. Он начинает впервые задумываться серьезно о том, что после его смерти останется.

По окончании данного этапа жизни начинается кризис среднего возраста. Причиной этого кризиса является то, что человек находится на своем пике, и осознает, что для достижения прежних целей необходимо искать иные стратегии либо переоценить старые стремления. Во время данного кризиса появляются специфические проблемы (полная смена ценностей, социальное одиночество, дезадаптация), актуализируются экзистенциальные проблемы (потеря смысла, смерть, изоляция).

Зрелость

Время периодизации зрелости определяется возрастом 45–60 лет, однако ее границы тоже довольно подвижны. В этом периоде главной деятельностью является самореализация и творчество. Передается опыт, достигается профессиональное мастерство и положение в обществе. Человек начинает переосмысливать его цели молодости, избавляется от неоправданных иллюзий и надежд.

Кризис подведения итогов

После этапа зрелости начинается кризис подведения итогов. Причина этого кризиса является понижение социального статуса, утрата жизненного ритма, который сохранялся десятилетиями. В некоторых случаях это все приводит к значительному ухудшению физического и психического состояния.

Старость

Этот возраст определяется после 60 лет. В это время психологическое состояние человека отличается:

- умиротворенностью;

- созерцательностью;

- склонностью к воспоминаниям;

- просветлением мудрости;

- витальной астенией.

Пожилые люди вырабатывают заботливую, однако при этом отстраненную позицию относительно внуков. Эриксон утверждал, что для этого периода характерен не очередной кризис, а интеграция, оценка всех прошлых этапов развития. Зачастую в старости приходит умиротворение, проистекающее из способности посмотреть на прожитую жизнь и смиренно сказать: «Я доволен». Людей, которые смогли это сделать, не пугает неизбежность смерти, поскольку они видят свое продолжение или в своих потомках, или в творческих достижениях.

Необходимо отметить, что вышеописанная возрастная характеристика периодизации возраста определяет только

Критерии периодизации возрастного развития. | Статья:

Критерии периодизации возрастного развития.

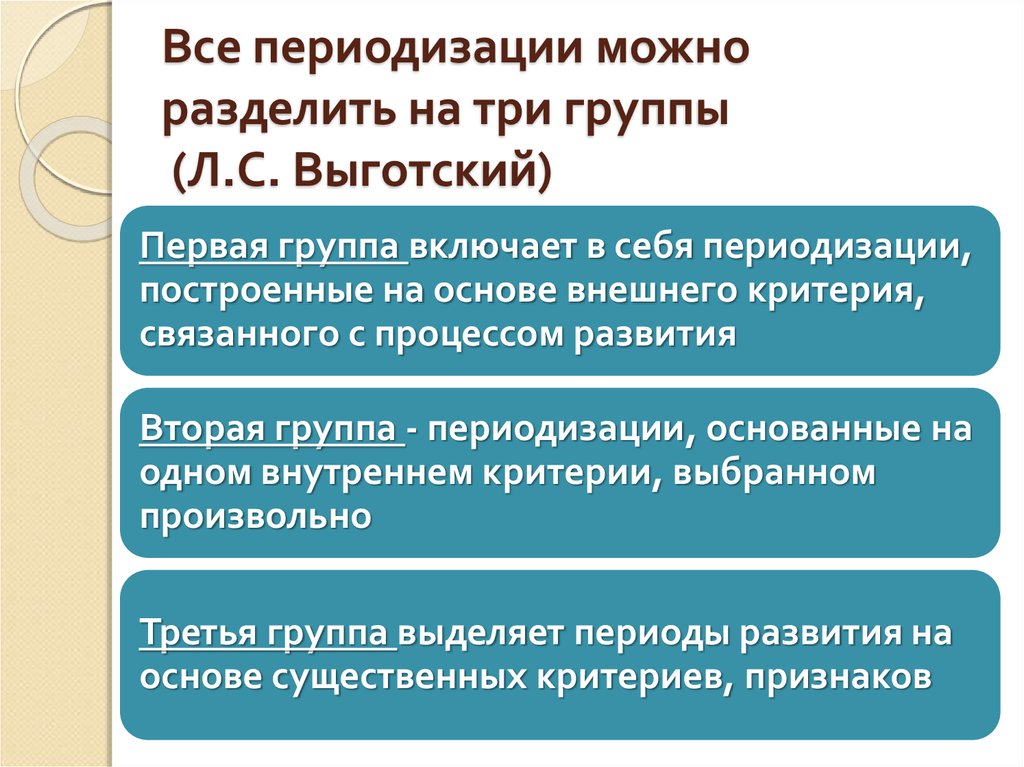

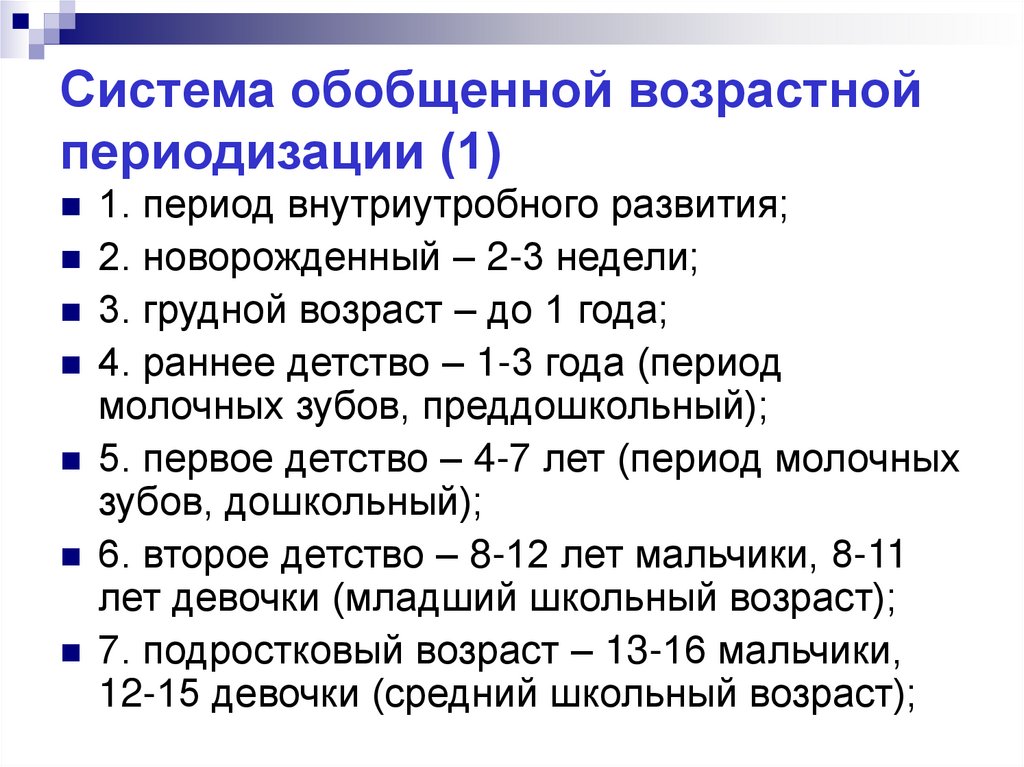

Понять закономерности возрастного развития, специфику отдельных возрастных этапов позволяет разделение жизненного пути на периоды. Содержание (и название) периодов, их временные границы определяются представлениями автора периодизации о наиболее важных, существенных сторонах развития. Л.С. Выготский различал три группы периодизаций’, по внешнему критерию, по одному и нескольким признакам детского развития.

Для первой группы характерно построение периодизации на основе внешнего, но связанного с самим процессом развития критерия. Примером могут служить периодизации, созданные по биогенетическому принципу. Согласно этой позиции, онтогенез в кратком и сжатом виде повторяет филогенез. Поэтому процесс индивидуального развития ребенка выстраивается в соответствии с основными периодами биологической эволюции и исторического развития человечества.

В периодизации Р. Заззо этапы детства совпадают со ступенями системы воспитания и обучения детей. После стадии раннего детства (до 3 лет) начинается стадия дошкольного возраста (3—6 лет), основное содержание которой составляет воспитание в семье или дошкольном учреждении. Далее следует стадия начального школьного образования (6—12 лет), на которой ребенок приобретает основные интеллектуальные навыки; стадия обучения в средней школе (12—16 лет), когда он получает общее образование; и позже — стадия высшего или университетского образования. Так как развитие и воспитание взаимосвязаны и структура образования создана на базе большого практического опыта, границы периодов, установленных по педагогическому принципу, почти совпадают с переломными моментами в детском развитии.

Так как развитие и воспитание взаимосвязаны и структура образования создана на базе большого практического опыта, границы периодов, установленных по педагогическому принципу, почти совпадают с переломными моментами в детском развитии.

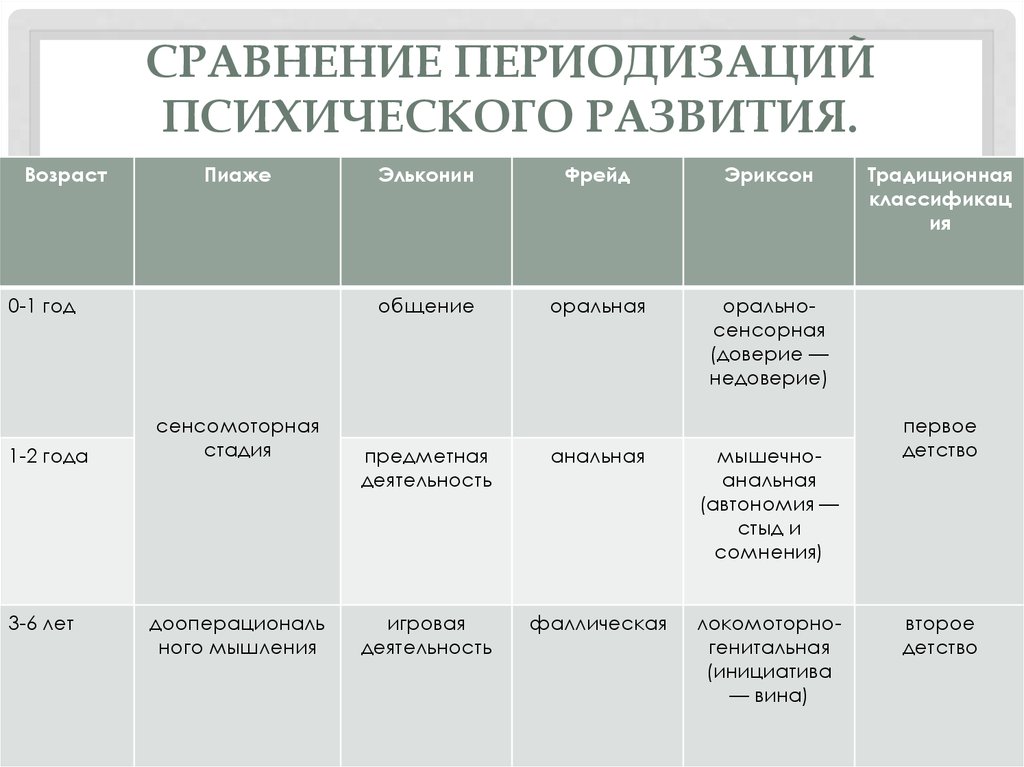

Во второй группе периодизаций используется не внешний, а внутренний критерий. Этим критерием становится какая-либо одна сторона развития, например, развитие костных тканей в периодизации П.П. Блонского и развитие детской сексуальности у З. Фрейда.

Павел Петрович Блонский выбрал объективный, легкодоступный наблюдению, связанный с существенными особенностями конституции растущего организма признак — появление и смену зубов. Детство делится на три эпохи: беззубое детство (до 8 месяцев — 2—2,5 лет), детство молочных зубов (примерно до 6,5 лет) и детство постоянных зубов (до появления зубов мудрости).

Зигмунд Фрейд считал главным источником, двигателем человеческого поведения бессознательное, насыщенное сексуальной энергией. Сексуальное развитие, следовательно, определяет развитие всех сторон личности и может служить критерием возрастной периодизации. Детская сексуальность понимается З. Фрейдом широко, как все, приносящее телесное удовольствие, — поглаживание, сосание, освобождение кишечника и т.д. Стадии развития связаны со смещением эрогенных зон — тех областей тела, стимуляция которых вызывает удовольствие.

Детская сексуальность понимается З. Фрейдом широко, как все, приносящее телесное удовольствие, — поглаживание, сосание, освобождение кишечника и т.д. Стадии развития связаны со смещением эрогенных зон — тех областей тела, стимуляция которых вызывает удовольствие.

Периодизации, основанные на одном признаке, субъективны: авторами произвольно выбирается одна из многих сторон развития. Кроме того, в них не учитывается изменение роли выбранного критерия в общем развитии на разных его этапах, а значение любого признака меняется при переходе от возраста к возрасту.

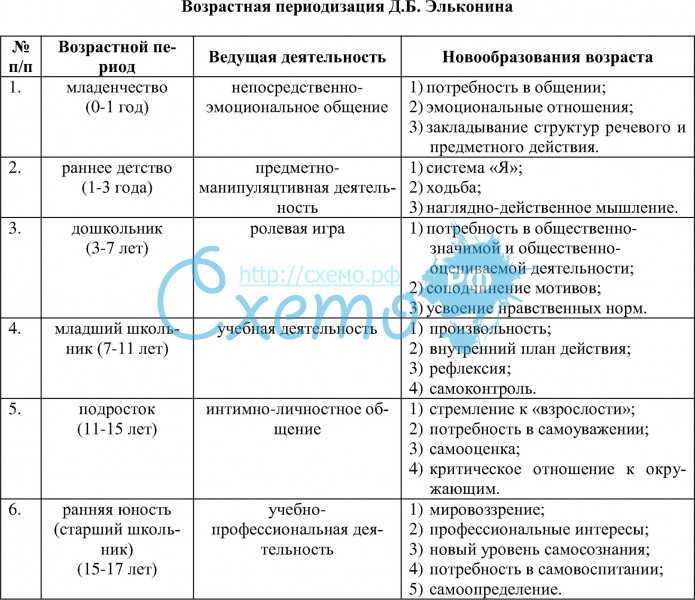

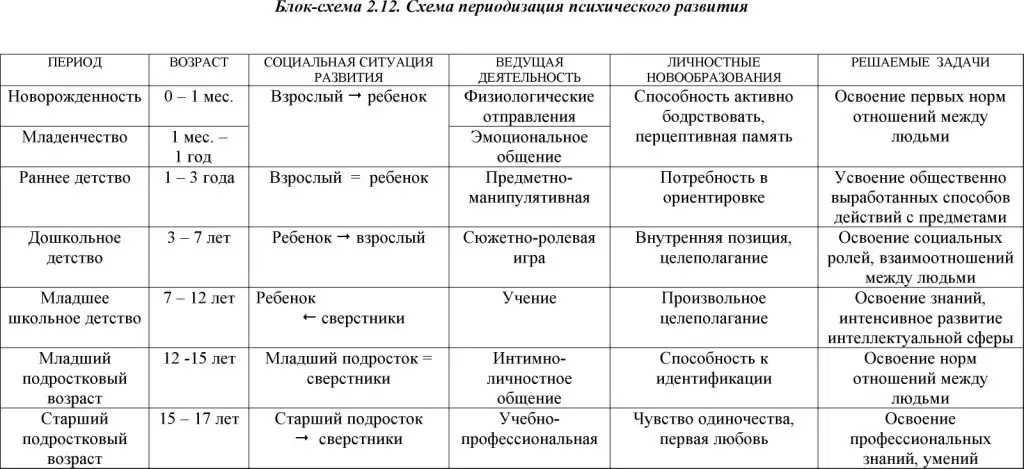

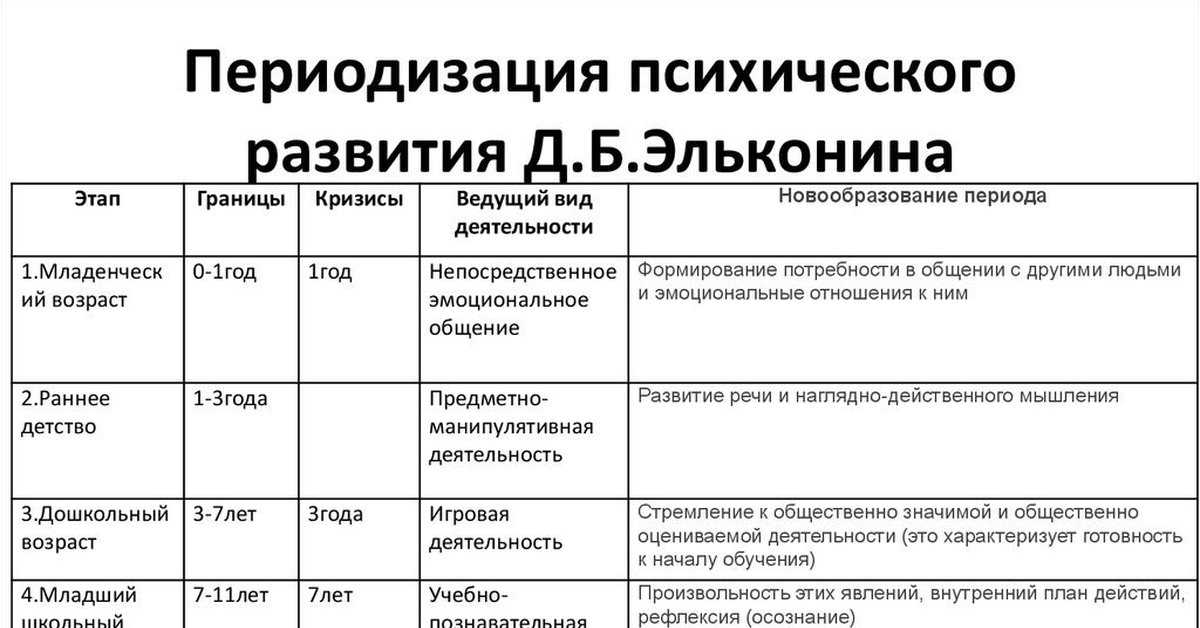

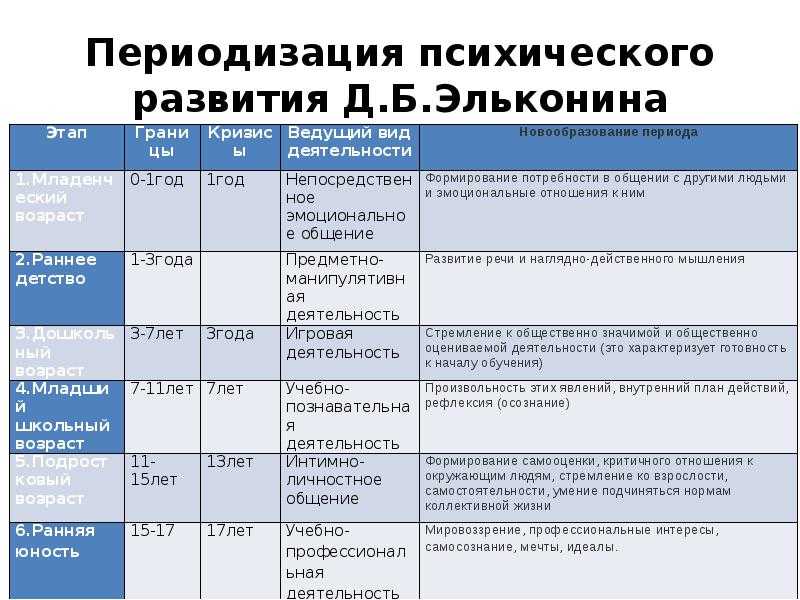

В третьей группе периодизаций периоды возрастного развития выделяются на основе нескольких существенных особенностей этого развития. Примером могут служить периодизации Льва Семеновича Выготского и Даниила Борисовича Элъконина.

развитие и обучение детей — сочинение

развитие и обучение детей — сочинение — 1712 словВыдержка из эссе:

Развитие ребенка и обучение

Развитие ребенка – это психологические, биологические и эмоциональные изменения, которые происходят в людях с момента рождения до окончания подросткового возраста, когда индивидуум переходит от состояния зависимости к состоянию повышенной самостоятельности. На развитие ребенка влияют генетические факторы и пренатальные события. Существует несколько теорий детского развития, выдвинутых разными людьми. Первая из двух основных теорий — это теория когнитивного развития, выдвинутая швейцарским теоретиком. Вторая — теория культурно-исторической психологии, выдвинутая русским теоретиком Львом Выготским. Существуют и другие теории детского развития, такие как теория психосоциального развития Эрика Эриксона и теория бихевиоризма Джона Б. Уотсона. Все эти теории пытаются объяснить процессы детского развития и факторы, влияющие на этот процесс.

На развитие ребенка влияют генетические факторы и пренатальные события. Существует несколько теорий детского развития, выдвинутых разными людьми. Первая из двух основных теорий — это теория когнитивного развития, выдвинутая швейцарским теоретиком. Вторая — теория культурно-исторической психологии, выдвинутая русским теоретиком Львом Выготским. Существуют и другие теории детского развития, такие как теория психосоциального развития Эрика Эриксона и теория бихевиоризма Джона Б. Уотсона. Все эти теории пытаются объяснить процессы детского развития и факторы, влияющие на этот процесс.

Теория когнитивного развития Пиаже

Теория развития ребенка, выдвинутая Пиаже, говорит о природе и развитии человеческого интеллекта. Однако ее также называют теорией стадии развития, однако она касается природы знаний и того, как люди их приобретают, создают и используют. Пиаже также утверждает, что в центре человеческого существа находится когнитивное развитие и что язык зависит от когнитивного развития человека. DeVries, 1997()

DeVries, 1997()

Пиаже показал, что существует связь между поведением и когнитивным развитием. Он заявил, что для того, чтобы люди могли адаптироваться к окружающей среде, им необходимо уметь организовывать свои идеи. Он продолжал утверждать, что дети по-разному видят мир по мере того, как он растет и меняется вместе с изменениями, происходящими в их биологических телах. Дети начинают свое взаимодействие с миром, когда объединяют идеи в группы. Это похоже на рефлексы, которые есть у животных и которые они используют, чтобы приспособиться к своей физической среде. Однако эти человеческие схемы выходят за рамки этих рефлексов животных и задействуют независимые познавательные способности каждого человека Де Врис, 1997()

Теория также объясняет процессы ассимиляции и аккомодации. Пиаже утверждал, что интеллект является эволюционной адаптацией и что все люди должны адаптироваться к окружающей среде. Стратегии, с помощью которых люди приспосабливаются к окружающей среде, — это ассимиляция и приспособление.

Теория когнитивного развития Пиаже построена поэтапно. Эти стадии основаны на биологическом развитии человека, и Пиаже считал, что хронологические стадии, которым нужно следовать для умственного развития, также связаны с развитием и ростом мозга. Четыре стадии теории Пиаже — это сенсомоторная стадия, дооперациональная стадия, конкретно-операциональная стадия и, наконец, формальная операциональная стадия. Smith, 1985()

0005

Теория общественного развития, выдвинутая Выготским, известна также как теория культурно-исторической психологии. Теория дает основу конструктивизма. В нем три основные темы. Теория играет огромную роль в процессе когнитивного развития и утверждает, что социальное обучение предшествует развитию.

Вторая тема — более осведомленный другой (МКО). Это относится к любому, кто лучше понимает, чем учащийся, или имеет более высокий уровень способностей. Это относится к конкретной задаче, концепции или процессу. MKO — это тот, кто является учителем для ученика. Третья тема — это ЗБР (зона ближайшего развития). Это то, насколько велика дистанция между способностью ученика или ученика выполнить ту или иную задачу под руководством взрослого и их сотрудничеством со сверстниками и способностью ученика самостоятельно решить задачу Holland & Valsiner, 1988()

Выготский считал, что развитие ребенка состоит из ряда периодов стабильного развития, начиная с младенчества и заканчивая …

Выготский также утверждал, что существует периодизация, которая существенно зависит от возникновения специфической структурной трансформации в отношении ребенка к его социальной среде, которая также соответствует развитию психической жизни ребенка. Holland & Valsiner, 1988 ()

Holland & Valsiner, 1988 ()

Сравнение и противопоставление теорий Пиаже и Выготского

Пиаже рассматривал когнитивное развитие с биологической точки зрения, полагая, что интеллект исходит из способности человека приспосабливаться к окружающей среде и соответствующим образом организовывать себя. Пиаже также считал, что дети организуют идеи в группы, которые он называл схемами, и продолжал утверждать, что именно с помощью этих схем дети учатся усваивать или приспосабливать информацию. Ассимиляция предназначена для новой информации, а аккомодация — для информации, которая уже существовала, но не вписывается в существующую схему. Теория Выготского, с другой стороны, говорит о когнитивном развитии как о процессе, посредством которого дети усваивают информацию об их мире, сначала изучая и понимая язык. Выготский утверждал, что социальное взаимодействие детей является главной движущей силой развития. Согласно Выготскому, когда ребенок слышит язык, он учится подражать этому языку до тех пор, пока он не усваивается им. Это то, что затем приводит к когнитивному развитию, когда язык становится речью.

Это то, что затем приводит к когнитивному развитию, когда язык становится речью.

Глядя на то, как два теоретика рассматривают процесс развития, мы видим, что Пиаже считает, что развитие предшествует обучению. С другой стороны, Выготский считает, что развитие начинается с социализации личности, которая затем приводит к овладению языком и, наконец, к развивающему обучению. Согласно Пиажу, обучение ребенка начинается с эгоцентричной позиции и развивается само по себе по мере продвижения от ребенка к социальному миру по мере того, как ребенок продолжает развиваться.

Теория Пиаже использует этапы для моделирования процесса развития и показывает связь между биологическим и когнитивным развитием ребенка. Основное убеждение Пиаже состоит в том, что рост мозга связан с хронологическим развитием человека и подчеркивает биологическую связь. Выготский, напротив, предполагал, что детям необходимо сначала конструировать свои знания из социальных взаимодействий. Он также заявил, что обучение способствует развитию и что язык является важным фактором социального развития и обучения.

Применение теорий к обучению детей с ограниченными возможностями

Две теории Пиаже и Выготского могут быть применены к обществу и особенно к обучению детей с ограниченными возможностями. Теория Выготского была вдохновлена специальным образованием в СССР. И это также является основой для ее применения в специальном образовании. Чтобы применить теорию Выготского, необходимо иметь представление об инвалидности и ее социокультурном аспекте. Например, у ребенка, страдающего слепотой, при применении теории Выготского получается, что мы должны смотреть на конфликт, возникающий при вступлении слепого ребенка в школьную жизнь, а не на саму слепоту. Слепота является первичной инвалидностью, так как является нарушением биологического состояния ребенка.

По Выготскому, важно также посмотреть, как нарушение влияет на социальное развитие ребенка, поскольку, согласно его теории, социальное взаимодействие предшествует развитию Das, 1999.

Следовательно, ребенок должен быть обеспечен необходимыми знаниями и опыт для их развития. Теория Выготского легла в основу концепции включения, в соответствии с которой детям с ограниченными возможностями разрешается учиться в общеобразовательной среде Терман, Ларнер, Стивенсон и Берман, 1996()

Теория Выготского легла в основу концепции включения, в соответствии с которой детям с ограниченными возможностями разрешается учиться в общеобразовательной среде Терман, Ларнер, Стивенсон и Берман, 1996()

Теория Пиаже также может быть применена к обучению ребенка с ограниченными возможностями. Применяя теорию Пиаже, учитель должен помочь инвалиду построить свои собственные знания. Другими словами, есть осознание того, что даже если ребенок физически неполноценен, ему необходимо адаптироваться к своему непосредственному окружению, чтобы ребенок развивался Roach & Elliott, 2006()

Таким образом, учитель должен создавать, оценивать и реализовывать учебная программа, которая является инклюзивной для детей с ограниченными возможностями. Это включает в себя помощь ребенку-инвалиду мыслить абстрактно, справляться с решением проблем, планировать и систематизировать свои идеи. Даже слепому ребенку необходимо помочь, предоставив ему возможность распознать свои отличия и сходство с другими учащимися, и это поможет им адаптироваться. Glidden, 2000()

Glidden, 2000()

Теория Пиаже также включает признание индивидуальных различий между учащимися. Именно эти различия вызывают различия в…

Прочитать эссе полностью

Источники, использованные в документах:

Ссылки

Дас, Дж. П. (1999). Некоторые мысли о двух аспектах творчества Выготского. Педагог-психолог, 30(2), 93-99.

Де Вриз, Р. (1997). Социальная теория Пиаже. Исследователь в области образования, 26(2), 4-17.

Глидден, Л. М. (2000). Усыновление детей с нарушениями развития: долгосрочная перспектива. Семейные отношения, 49(4), 397-405.

Холланд, округ Колумбия, и Валсинер, Дж. (1988). Познание, символы и психология развития Выготского. Этос, 16(3), 247-272.

Процитируйте этот документ:

Родственные документы

Другая теория, выдвинутая Эриком Эриксоном, также фокусируется на психологических элементах развития. По Эрикссону, все дети проходят одни и те же психологические стадии, поэтому развитие везде происходит одинаково. Выготский считал, что развитие происходит по-разному в разных культурах, в зависимости от особенностей людей, о которых заботятся дети. Наконец, третья теория привязанности на самом деле очень похожа в том смысле, что она зависит от здоровых социальных отношений.0005

Выготский считал, что развитие происходит по-разному в разных культурах, в зависимости от особенностей людей, о которых заботятся дети. Наконец, третья теория привязанности на самом деле очень похожа в том смысле, что она зависит от здоровых социальных отношений.0005

Вместо того, чтобы расстраиваться и впадать в депрессию из-за того, что они не добились успеха, эти дети довольны собой и своими достижениями. Кроме того, у них есть дополнительное преимущество — делать то, что им нравится, и это доставляет им личное удовольствие. Это дети, у которых есть уверенность в себе, чтобы попробовать что-то новое самостоятельно. Понимание развития ребенка также может помочь воспитателям и педагогам распознать, когда ребенок не соответствует возрасту

. Развитие ребенка

«Качество отношений между родителями и маленькими детьми является одним из самых мощных факторов роста и развития ребенка» (Brotherson, 2005, стр. 1). Исследования однозначно подтверждают мнение о том, что социальное и эмоциональное благополучие ребенка раннего возраста улучшается за счет развития положительных привязанностей, особенно в первые три года жизни. Важно изучить и понять проблему привязанности в начале

Важно изучить и понять проблему привязанности в начале

Развитие ребенка По словам Макграта (2003), «почти в каждом случае серьезной депрессии у взрослых в детстве переживалась какая-то форма жестокого обращения, будь то физическое, сексуальное, эмоциональное или, часто, их комбинация». Жестокое обращение с детьми может вызвать широкий спектр вредных последствий во взрослом возрасте, влияя на способность формировать здоровые отношения или развивать чувство собственной эффективности (Риверс, 2011). Связь между жестоким обращением с детьми и такими клиническими проблемами, как депрессия, наркомания и тревожность, может быть

. Чтобы обеспечить соответствующую возрасту программу с мероприятиями, которые улучшают многочисленные этапы роста и развития детей, взрослый должен иметь хорошее представление о том, с чего начинается развитие ребенка, где он находится в настоящее время и где он или она. направляясь в ближайшее будущее.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Контрольный список

Среднее детство А. Навыки крупной моторики — со списком конкретных навыков и тем, как они могут выглядеть

Навыки крупной моторики — со списком конкретных навыков и тем, как они могут выглядеть

Я выдвигаю гипотезу, что дети на том, что Пиаже назвал бы дооперациональной стадией, действительно выполняют сложный анализ чисел и ситуаций, но их подход к этому анализу является предварительным и относительным путем, который открыт для влияния и отрицания из внешних источников. Более кратко: дети на ранних стадиях проводят консервацию, но считают ее относительно смягчающей и склонной к коррекции. Следующие несколько страниц будут следовать за

Зона ближайшего развития Выготского и строительные леса

Выготский создал концепцию зоны ближайшего развития, часто сокращенно ЗБР, которая стала центральной частью его теории. Язык — это способ, с помощью которого ребенок общается с другими людьми после рождения и продолжает учиться, взаимодействуя с окружающими. Основываясь на своей идее социального взаимодействия как основы обучения, он поднял вопрос о ценности наставника или учителя в жизни ученика.

См. также: Теория андрагогии – Малкольм Ноулз

Выготский сделал несколько противоречивых заявлений, которые противоречили известным исследованиям в области образования того времени. Он отверг идею о том, что идеального возраста для обучения не существует, и вместо этого ввел идеальные этапы обучения, аналогично мнению Пиаже. Он также объяснил, что при поступлении в школу когнитивный рост у учащихся с более высоким интеллектом увеличивался меньше, чем у учащихся с более низким интеллектом. Он ввел этот термин относительное достижение, метод, который подчеркивает отправную точку обучения студентов, а не только конечный результат. Это привело Выготского к идее «зоны ближайшего развития», поскольку она оценивала изменение когнитивного развития учащихся, а не только конечный результат. Учащиеся получают непосредственную пользу от социального взаимодействия в классе и, в идеале, раскрывают свой учебный потенциал с помощью своего учителя.

Выготский последовательно определяет зону ближайшего развития как разницу между текущим уровнем когнитивного развития и потенциальным уровнем когнитивного развития. Он утверждает, что учащийся может достичь своей цели обучения, выполняя задачи по решению проблем со своим учителем или общаясь с более компетентными сверстниками. Выготский считал, что ученик не сможет достичь того же уровня обучения, работая в одиночку. Когда учащийся покидает свою зону текущего развития, он проходит через зону ближайшего развития к своей цели обучения.

Он утверждает, что учащийся может достичь своей цели обучения, выполняя задачи по решению проблем со своим учителем или общаясь с более компетентными сверстниками. Выготский считал, что ученик не сможет достичь того же уровня обучения, работая в одиночку. Когда учащийся покидает свою зону текущего развития, он проходит через зону ближайшего развития к своей цели обучения.

Зона ближайшего развития состоит из двух важных компонентов: потенциального развития учащегося и роли взаимодействия с окружающими. Обучение происходит в зоне ближайшего развития после выявления текущих знаний. Потенциальное развитие — это просто то, чему студент способен научиться.

См. также: Проблемно-ориентированное обучение (PBL)

Чтобы помочь учащимся достичь независимости, Выготский описал строительные леса как инструмент роста. Учащиеся выполняют небольшие управляемые шаги, чтобы достичь цели. Работа в сотрудничестве с опытным инструктором или более знающими сверстниками помогает учащимся устанавливать связи между концепциями.

По мере того, как учащиеся растут в своей зоне ближайшего развития и становятся более уверенными в себе, они выполняют новые задачи при социальной поддержке, которая их окружает. Выготский утверждает, что обучение происходит через целенаправленное, значимое взаимодействие с другими.

Как Выготский влияет на обучение

Многие психологи, в том числе Пиаже и Бандура, оценивали влияние культуры на обучение, однако только Выготский утверждает, что они неразрывно связаны друг с другом. Он считал, что исследования должны анализировать человека в обществе, а не самого человека. Только тогда вы сможете наблюдать за уровнем роста, поскольку именно социальное взаимодействие способствует умственному развитию. Хотя считается, что мораль, ценности и мысли находятся под влиянием общества, процесс обучения не рассматривается как нечто, чему имитируют. Выготский подчеркнул, что взаимодействие с другими людьми приводит к росту за счет установления связей между концепциями. Подводя итог, взгляды Выготского на когнитивное развитие можно сгруппировать в четыре основных пункта, изложенных следующим образом:

- отношения между учеником и учителем занимают центральное место в обучении;

- общество и культура влияют на отношение и убеждения учащегося к учебе и образованию;

- язык является основным инструментом, используемым в развитии обучения у детей, включая передачу социокультурных влияний; и Учащиеся

- получают большую пользу от программ, проводимых под руководством учащихся, поскольку они могут использовать социальное взаимодействие для достижения своего потенциального уровня развития.

Учебный план . Цели обучения и планы учебного плана должны быть разработаны с учетом социального взаимодействия между учащимися и выполнения заданий.

Инструкция – Идея строительных лесов является основой инструкции. Учащиеся могут реализовать свой учебный потенциал под руководством учителя. Учитель постоянно переоценивает уровни достижений ученика и создает следующую задачу как строительный блок к цели. В качестве дополнительного преимущества учащийся также осваивает навыки решения проблем, выполняя задания уровня самостоятельно.

Оценка – Оценка проводится для каждого учащегося в зависимости от его зоны ближайшего развития. Поскольку учителя стремятся увидеть потенциальный уровень когнитивного развития всех учащихся, оценки должны охватывать целый ряд способностей. Некоторые учащиеся могут достичь более высокого уровня при поддержке своего учителя, чем другие.

См. также: Стратегии инклюзивного обучения

С практической точки зрения многие задаются вопросом, как этот тип обучения может быть реализован в школах. Леса представляют собой цикл — учитель постоянно оценивает прогресс ученика на протяжении всей учебной деятельности и последовательно реагирует в соответствии с его потребностями. Это означает, что учитель регулирует сложность заданий и цели обучения, чтобы учащийся оправдал ожидания. Зона ближайшего развития указывает на уровень задачи, которую учащийся может выполнить самостоятельно, что, в свою очередь, демонстрирует реальную деятельность, которую он может выполнить при направляемой поддержке учителя. При постановке целей обучения учителя должны помнить о том, что у каждого ученика будут уникальные черты личности, которые повлияют на его зоны.

Леса представляют собой цикл — учитель постоянно оценивает прогресс ученика на протяжении всей учебной деятельности и последовательно реагирует в соответствии с его потребностями. Это означает, что учитель регулирует сложность заданий и цели обучения, чтобы учащийся оправдал ожидания. Зона ближайшего развития указывает на уровень задачи, которую учащийся может выполнить самостоятельно, что, в свою очередь, демонстрирует реальную деятельность, которую он может выполнить при направляемой поддержке учителя. При постановке целей обучения учителя должны помнить о том, что у каждого ученика будут уникальные черты личности, которые повлияют на его зоны.

Подводя итог, можно сказать, что учащимся требуется много возможностей, чтобы продемонстрировать свою точку зрения, чтобы учитель мог создать следующие шаги и поддержать каждую потребность. Постепенное освобождение от ответственности, известное нам как формирование лесов, позволяет учащимся обрести независимость в выполнении учебных задач по мере достижения ими своих целей. Учитель начинает с того, что предлагает сильное присутствие и близкое руководство; это может включать демонстрации, содействующие действия или явное преподавание идей. По мере того, как ученик движется через зону ближайшего развития к цели, учитель постепенно передает контроль ученику по мере того, как он приближается к своему уровню потенциального обучения. Задания становятся все более сложными по мере того, как учащийся получает больше знаний и приближается к достижению своего потенциального уровня когнитивного развития. Некоторые предполагают, что все задания должны быть на более высоком уровне по направлению к оптимальному уровню зоны ближайшего развития, чтобы поддерживать интерес ученика. Леса используются как инструмент для достижения потенциальных результатов обучения студента.

Учитель начинает с того, что предлагает сильное присутствие и близкое руководство; это может включать демонстрации, содействующие действия или явное преподавание идей. По мере того, как ученик движется через зону ближайшего развития к цели, учитель постепенно передает контроль ученику по мере того, как он приближается к своему уровню потенциального обучения. Задания становятся все более сложными по мере того, как учащийся получает больше знаний и приближается к достижению своего потенциального уровня когнитивного развития. Некоторые предполагают, что все задания должны быть на более высоком уровне по направлению к оптимальному уровню зоны ближайшего развития, чтобы поддерживать интерес ученика. Леса используются как инструмент для достижения потенциальных результатов обучения студента.

Тогда остается вопрос: действительно ли теоретическое представление о зонах ближайшего развития так сильно отличается от того, что делают на уроках опытные учителя? Теория Выготского основана на идее о том, что социальное взаимодействие имеет решающее значение для когнитивного развития. За исключением некоторых больших классов, ученики активно взаимодействуют со своим учителем и друг с другом. Сотрудничество с коллегами приветствуется, но им нельзя злоупотреблять, так как в некоторых случаях это может привести к остановке роста. Кроме того, учитель является наиболее осведомленным в процессе обучения, автоматически оценивая многие факторы, связанные с потенциальным ростом ученика.

За исключением некоторых больших классов, ученики активно взаимодействуют со своим учителем и друг с другом. Сотрудничество с коллегами приветствуется, но им нельзя злоупотреблять, так как в некоторых случаях это может привести к остановке роста. Кроме того, учитель является наиболее осведомленным в процессе обучения, автоматически оценивая многие факторы, связанные с потенциальным ростом ученика.

Языковые задания в образовании по-прежнему являются лучшим индикатором когнитивного развития. Такие действия позволяют возникать цепным реакциям, которые начинаются с прочных коммуникативных навыков, приводят к прояснению внутренней речи и продолжаются с ростом мыслительных паттернов. Однако не следует рассматривать языковую деятельность как исключительную: это не означает, что учащийся обладает низким уровнем познавательных способностей, если он не может устно выразить себя. Язык сложен, и некоторые не улавливают тонких смыслов, присутствующих в общении. Другие типы интеллекта, такие как музыкальный и телесно-кинестетический, не обязательно совместимы с обучением, ориентированным на язык. Однако важно отметить, что раннее развитие языка дает преимущество детям в нашем обществе, поскольку оно предлагает фаворитизм по отношению к другим образовательным навыкам.

Однако важно отметить, что раннее развитие языка дает преимущество детям в нашем обществе, поскольку оно предлагает фаворитизм по отношению к другим образовательным навыкам.

В настоящее время ценность образовательного программного обеспечения несовместима с теорией Выготского. Поскольку существует такое большое разнообразие доступных компьютерных программ, сложно оценить их влияние на обучение. Социальное взаимодействие выглядит иначе на компьютере; теперь студенты могут взаимодействовать с программным обеспечением, похожим на человека. Некоторые системы искусственного интеллекта предлагают отличные ответы на вопросы и недоразумения, но другие не настолько продвинуты. Есть большая надежда, что сложная программа сможет оценить зону ближайшего развития учащегося и отреагировать соответствующим образом, но на данный момент широкий спектр доступных программ слишком непредсказуем.

Выготский поставил перед собой задачу проанализировать влияние социализации на когнитивное развитие.

Особенность находящихся в нем возрастных периодов определена уровнем социального, экономического и культурного развития общества, к которому ребенок принадлежит, где он воспитывается и обучается.

Особенность находящихся в нем возрастных периодов определена уровнем социального, экономического и культурного развития общества, к которому ребенок принадлежит, где он воспитывается и обучается.