14. Периодизация развития личности

Периодизация психического развития – это выделение в онтогенезе качественно своеобразных ступеней психического развития.

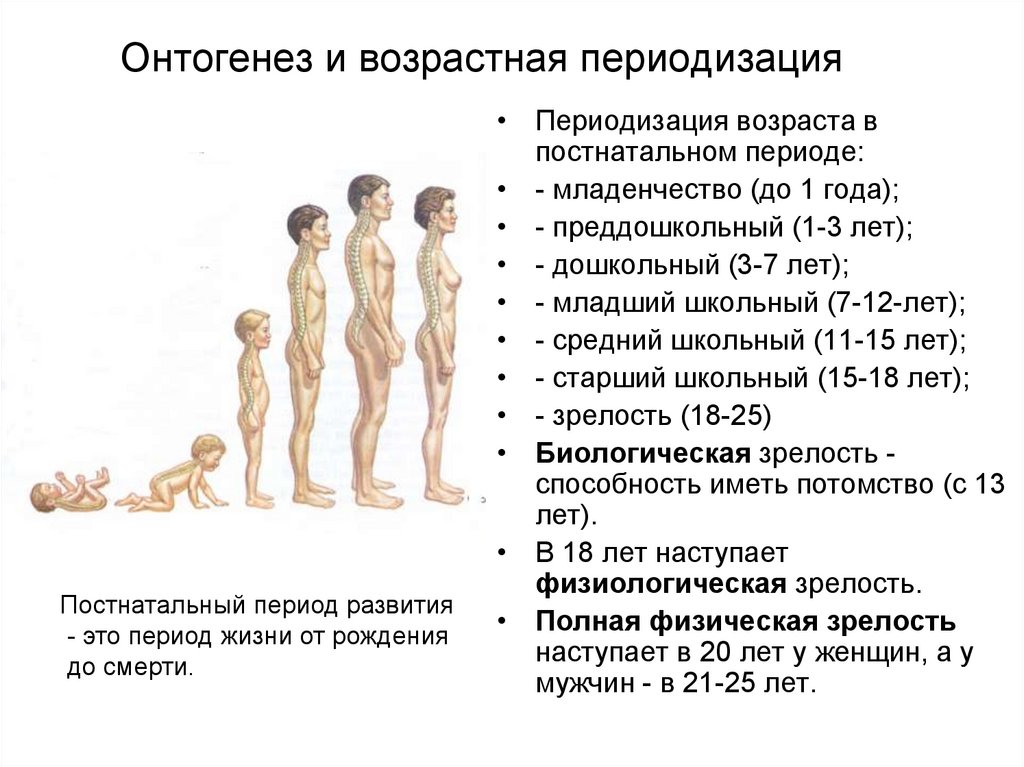

Индивидуальное развитие человека, его онтогенез происходят одновременно в трех системах отсчета, осями которых являются социальное, биологическое и психологическое время жизни личности. В связи с этим любые попытки построения периодизации развития личности сталкиваются с серьезными трудностями, т.к. вне системы отсчета о временных единицах возраста говорить не имеет смысла, а общие закономерности развития человека, интегрирующие представление о социальном, психологическом и биологическом возрасте, до сих пор не описаны.

Между тем в психологии проблема критериев

периодизации развития человека

поднималась неоднократно, причем

различные социальные, биологические и

психологические критерии периодизации,

с помощью которых человеческая жизнь

разбивалась на хронологические отрезки

(периоды), нередко смешивались между

собой: периодизация развития индивида

принималась за периодизацию развития

личности; например, критерии полового

созревания принимались за тот «аршин»,

которым отсчитывались сроки взросления

и старения человека.

Чаще всего оценка развития личности проводилась по ее календарному или паспортному возрасту, измеряемому временем, прошедшим с момента рождения человека.

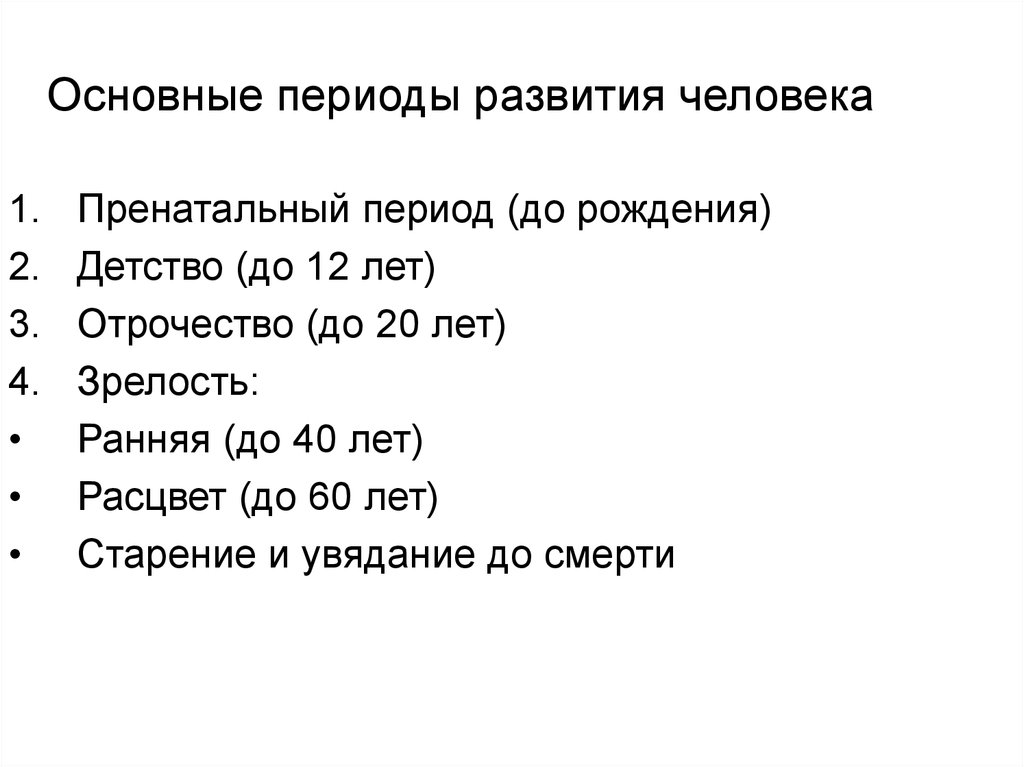

1. Весна – период становления – до 20

2. лето – молодость – 20-40

3. осень – расцвет сил – 40-60

4. зима – старость и угасание -60-80

Сегодня эта периодизация звучит чисто метафорически, но и она не является чисто календарной периодизацией, а представляет собой смешение календарного, биологического, социального и психологического возраста. При ее рассмотрении выступают 2 момента:

1) объективно календарный и биологический возраст зависит от социально-исторического образа жизни!

2) биологический возраст, его длительность

не возрастали неуклонно от первобытного

строя до нашего времени, он варьируется

в зависимости от взлетов и падений

различных цивилизаций.

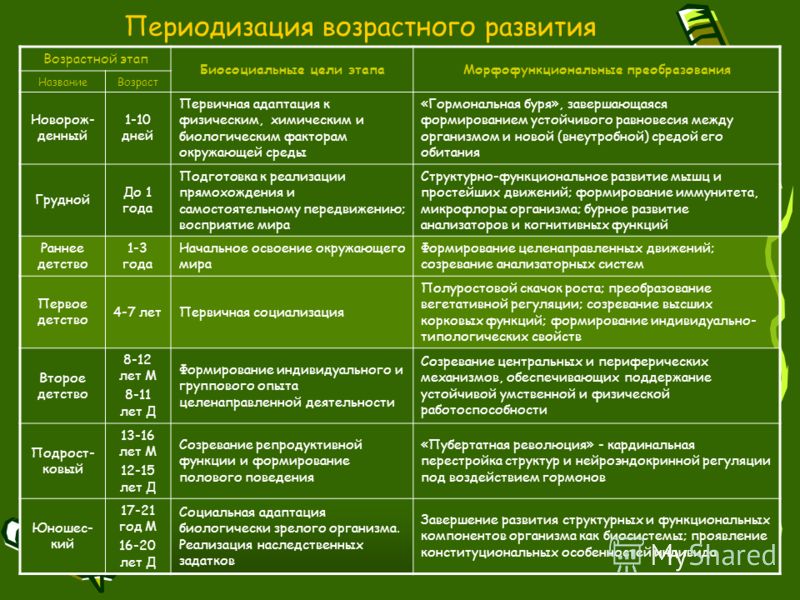

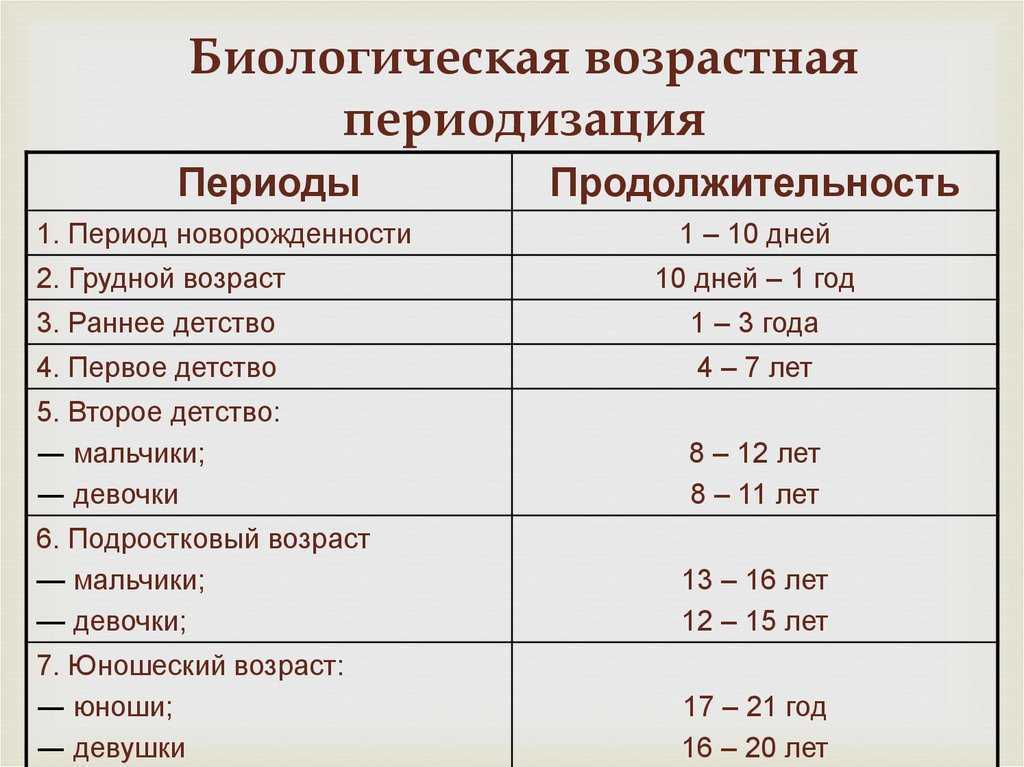

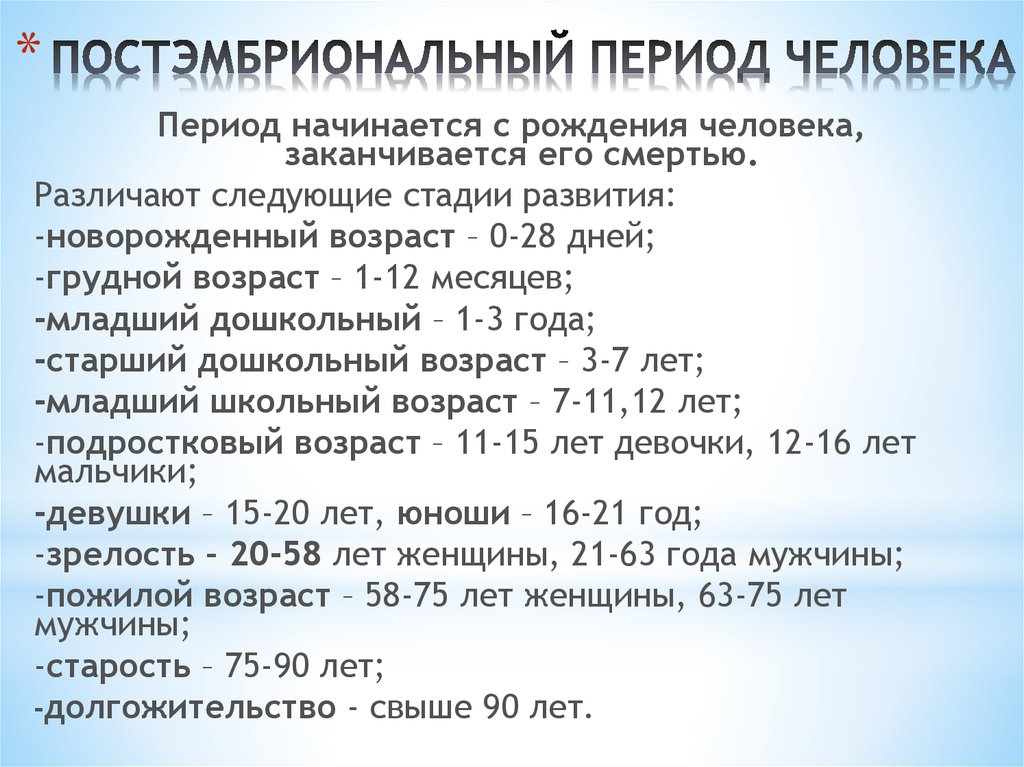

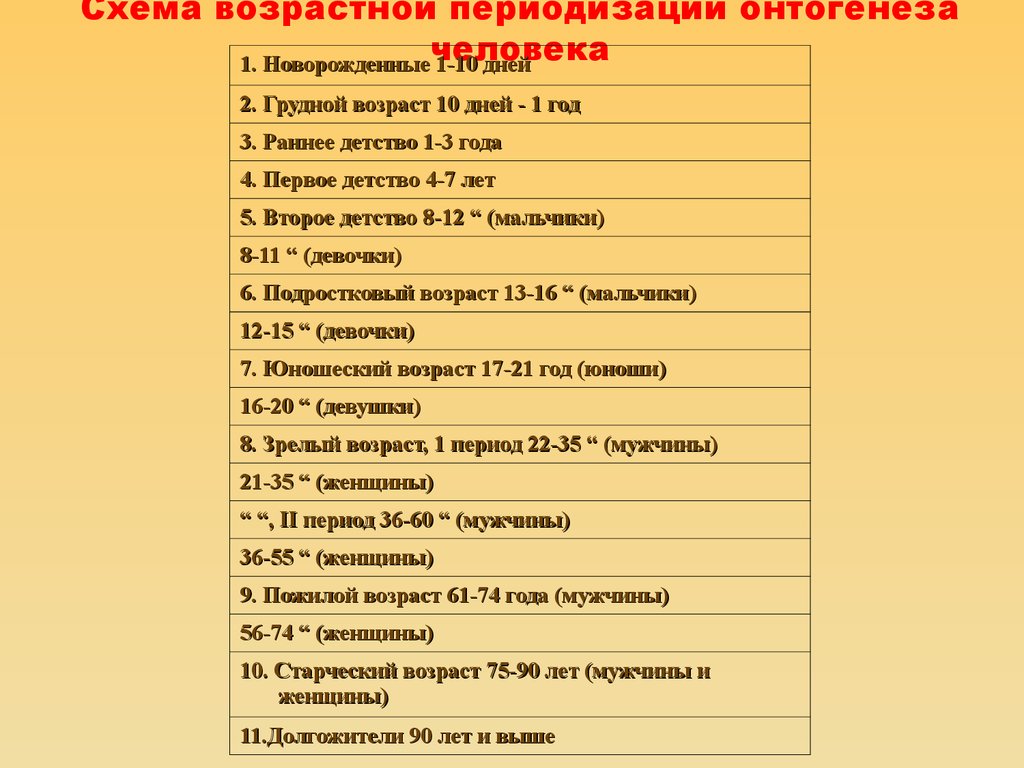

При попытках построения возрастной периодизации нередко критерии календарного, или биологического, созревания индивида брались в качестве тех показателей, посредством которых жизненный путь личности разбивался на несколько этапов.

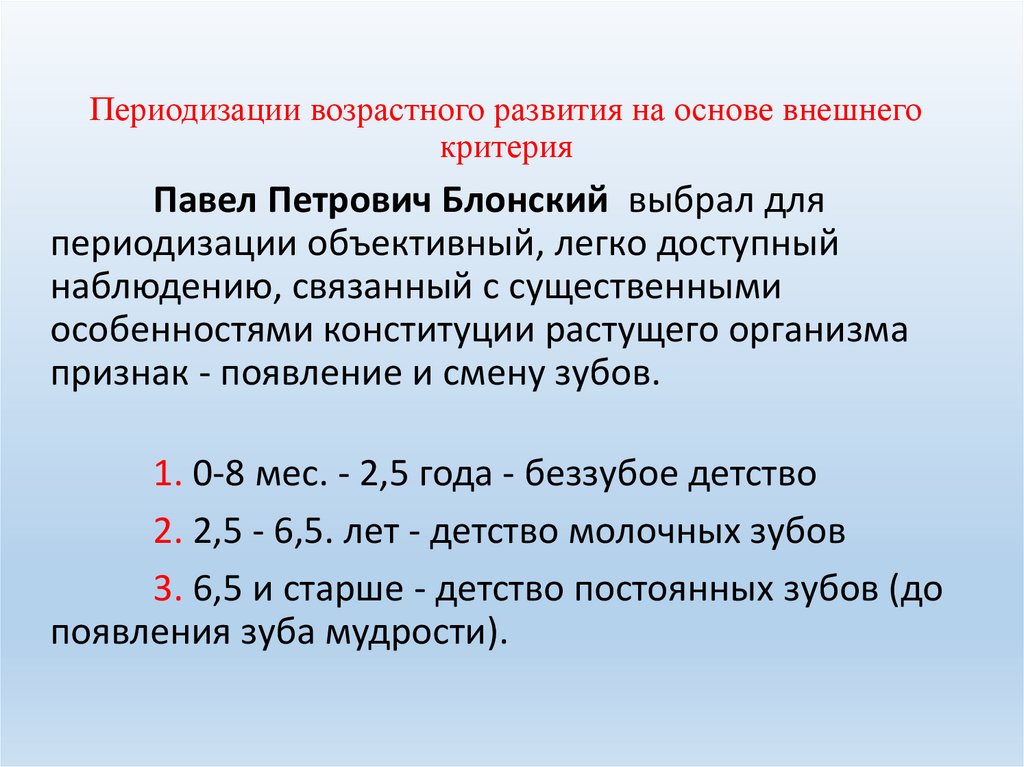

II. П.П. Блонский: критерий периодизации – появление и смены молочных зубов:

1. беззубное детство

2. детство молочных зубов

3. детство постоянных зубов

III. Периодизация А. Гезелла: у него доминирует физическая хронология, расставление любых закономерностей развития личности на физической и биологической временной оси. Он взял за основу периодизации «ритм и темп внутреннего развития организма». Пример. характе-ки юношеского воз-та:

— 10 лет –

«золотой возраст», ребёнок доверчив,

ровен в общении, мало заботится о

внешности, легко воспринимает жизнь.

— 11 лет – активное созревание втор. половых признаков, негативизм, бунт против родителей.

— 12 лет – негативизм и конфликты ослабевают, ребенок пытается уйти от семьи, появляется его автономия.

— 13 лет – возникает чувство юмора, появляется интерес к противоположному полу.

Таким образом, в основе класси-ии, хоть автор и пытается приурочить этапы развития психики ребенка к биологическим критериям, реально лежит календарный возраст.

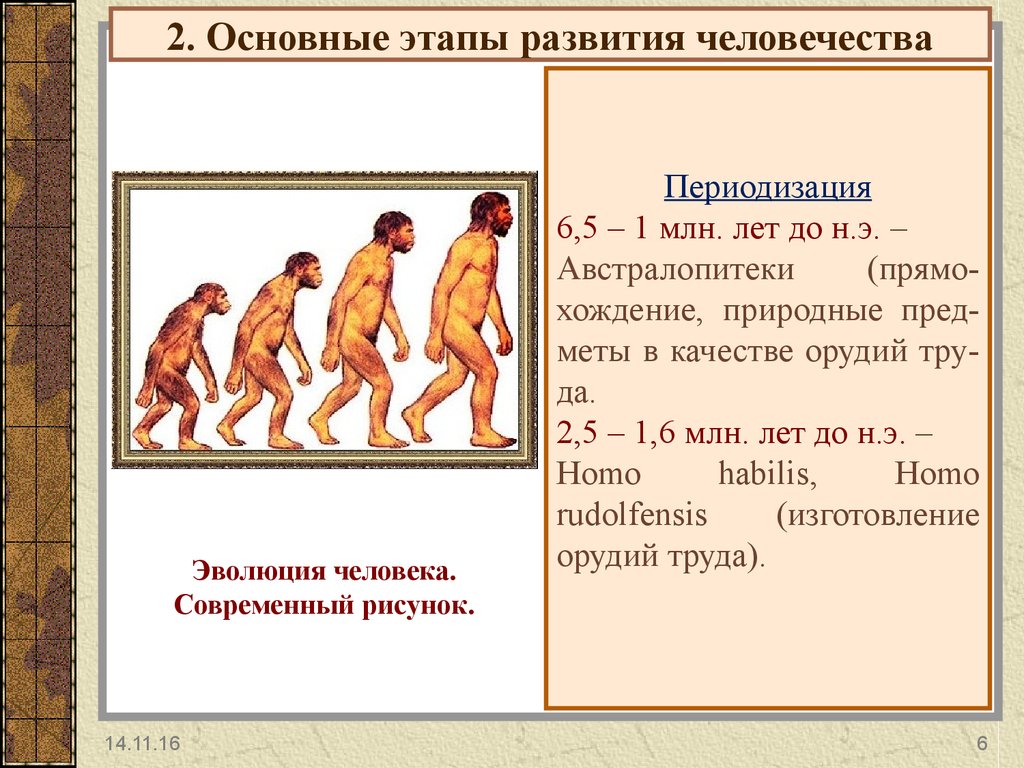

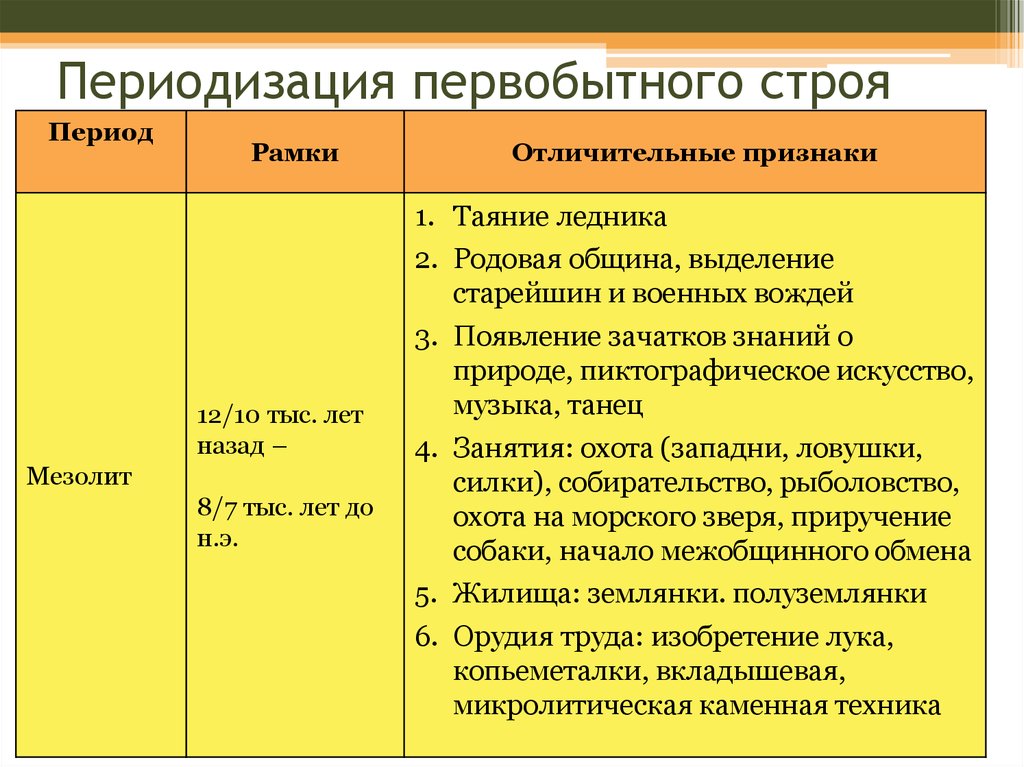

IV. Парадигма биогенетических периодизаций развития личности ребёнка. (С. Холл)

В основе развития человека- принцип рекапитуляции ( ребенок в своем развитии проходит все

стадии, кот. были в социогенезе) Стадии детства:

— животная фаза (младенчество)

— эпоха охоты и рыболовства (детство)

— конец дикости и начало цивилизации (8-12 лет)

— период «бури и натиска» (от 12-13 до 22-25 лет – юность)

Холл поставил важный вопрос о взаимопереходах в развитии человечества между филогенезом, социогенезом, онтогенезом ( весь цикл индивидуального развития человека – от оплодотворения до смерти)

В возрастной психологии до появления

онтопсихологии как особого направления,

как правило под онтогенезом понималось

лишь развитие ребенка до поры его

взросления. Вопросы практики (готов ли

ребенок к школе, оценка работоспособности,

вопрос социальной адаптации при переходе

не пенсию) побудили психологов обратиться

к изучению сензитивных и критических

периодов.

Вопросы практики (готов ли

ребенок к школе, оценка работоспособности,

вопрос социальной адаптации при переходе

не пенсию) побудили психологов обратиться

к изучению сензитивных и критических

периодов.

V. Петровский А.В., рассматривая фазы жизненного пути человека, понимал детство как адаптацию, отрочество как индивидуализацию и юность как интеграцию, отмечая, что вторая фаза вызывается противоречием между достигнутым результатом адаптации и потребностью в максимальной реализации своих индивидуальных способностей («потребностью персонализации»), а третья фаза — противоречием между данной потребностью личности и стремлением группы принять только часть ее индивидуальных особенностей.

См. также вопрос 15 (З. Фрейд и Э. Эриксон), 16 (Эльконин)

Сензитивные и критические периоды индивидуального развития человека.

Сензитивные периоды– периоды

повышенной восприимчивости, отзывчивости,

чувствительности в данном возрасте к

опреде-го рода воздействиям. ( обучению,

игре)

( обучению,

игре)

Критические периоды– «узловые точки» онтогенеза индивида в возрастном интервале кот.повышается чувствительность индивида к неадекватным раздражителям( 3,7,12 лет)

Гетерохронностьразвития человека – неравномерность старения отдел. систем.

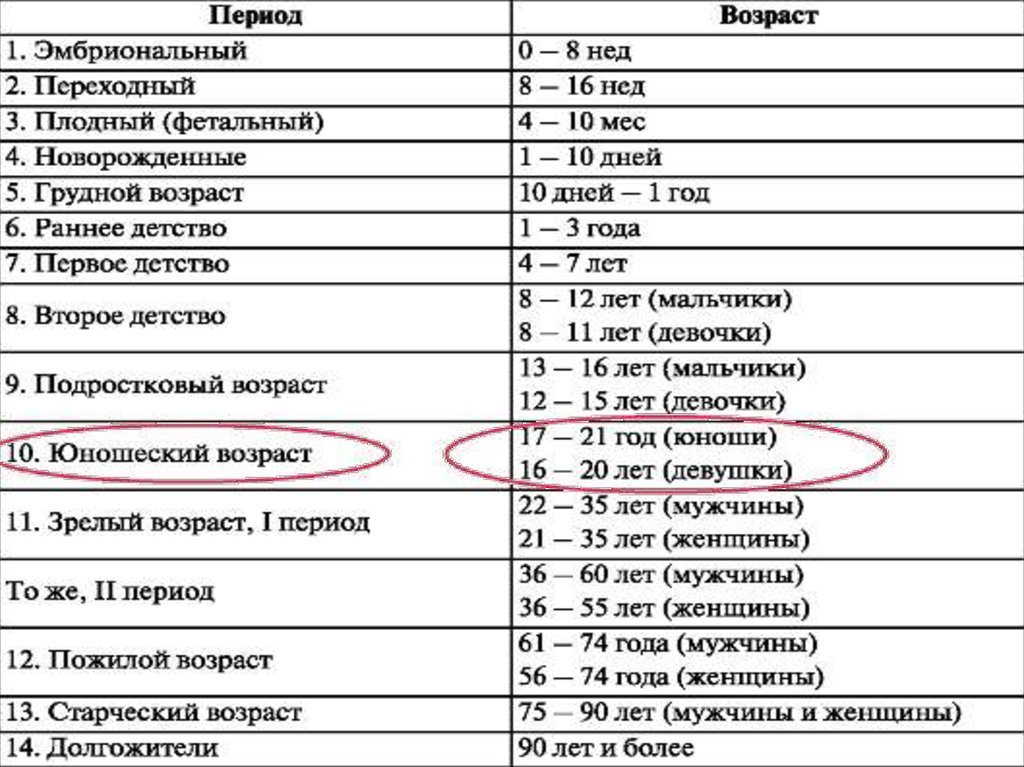

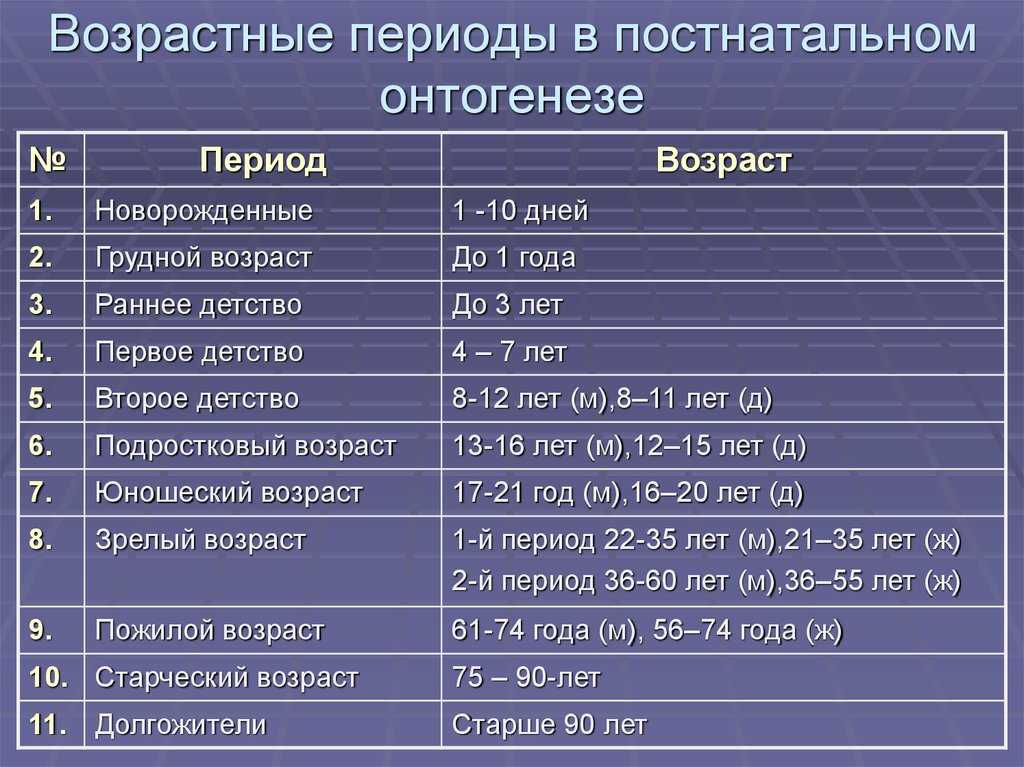

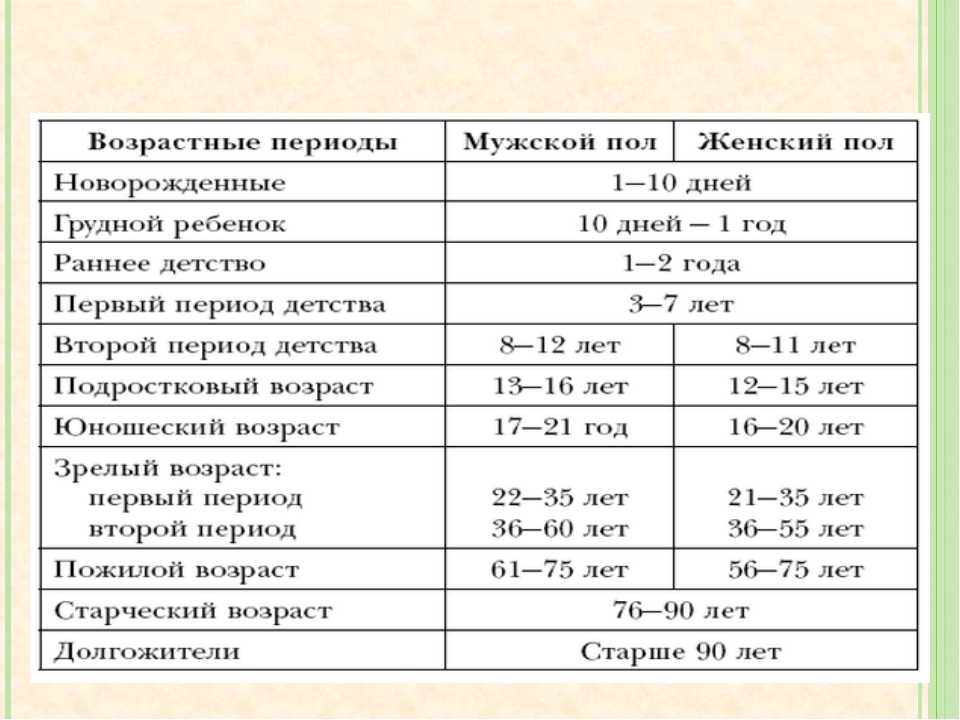

При характеристике биологического возраста отмечается, что одинаковые по календарному возрасту люди могут существенно различаться по выраженности признаков старения и созревания.

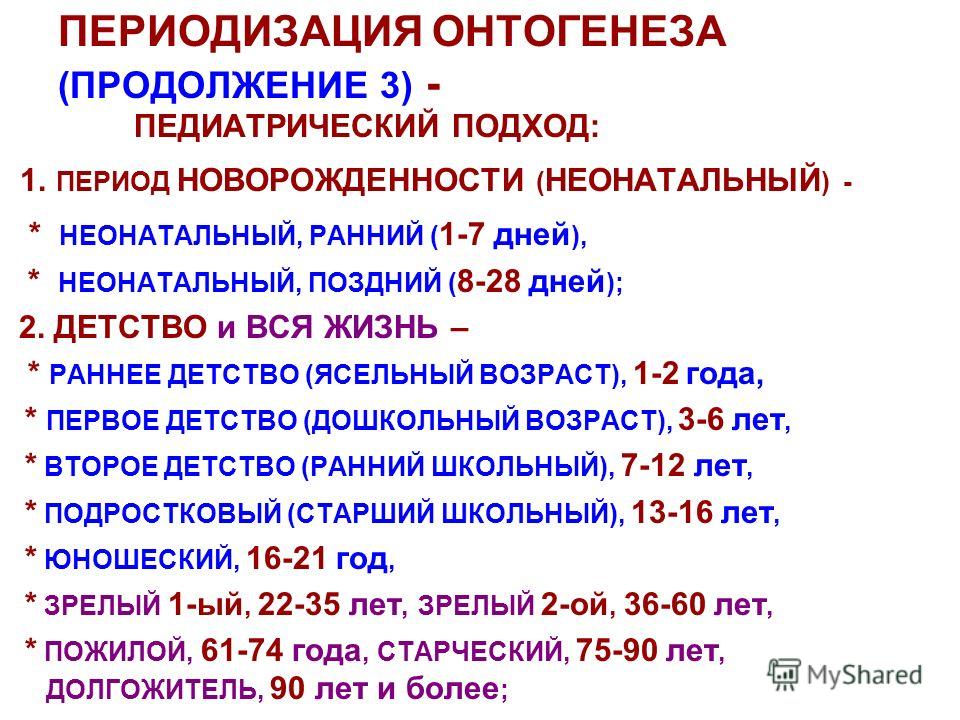

Периодизацию биологического возраста, возрастную периодизацию в онтопсихологии, нельзя смешивать с периодизацией развития личности в социальных группах, а также с периодизацией жизненного пути развития личности

15. Этапы психосексуального развития ребенка в психоанализе Зигмунда Фрейда. Развитие взглядов 3. Фрейда на

периодизацию развития Э. Зигмунд Фрейд

В качестве критерия для выделения фаз развития ребенка берется перемещение либидозной энергии в организме человека. Либидо во фрейдизме —

теоретическое понятие, призванное

объяснить динамику психической жизни

на основе аналогии с энергией, как она

трактуется в физике. Первоначально З. Фрейд понимал под либидо только энергию сексуального влечения,

имеющего прежде всего бессознательную

форму. Затем оно было распространено

и на другие формы поведения,

связанные с отношениями к родителям,

детям, к самому себе. В силу того, что

либидо может иметь не только

энергетический потенциал, но и

определенную направленность, было

сформулировано положение, что в

индивидуальном развитии возможно

перенаправление либидозной энергии

в новое русло. Теория психосексуального развития Фрейда подчеркивает то обстоятельство, что определенные виды раннего опыта, полученного в течение сенситивных периодов, оказывают продолжительное воздействие на человека, что основные особенности личности закладываются в первые 5-7 лет жизни ребенка, поэтому Фрейд выделяет фазы психосексуального развития именно ребенка. I. Оральная фаза

развития. Основной источник удовольствия

для младенца на этой фазе – его рот

(сосание, кусание и т. II. Анальная фаза развития – ребенок начинает контролировать свои побуждения (акты дефекации) в соответствии с требованиями культуры. Через контроль этого процесса у ребенка впервые появляется самоконтроль, саморегуляция (от 1 до 3 лет). III. Фаллическая фаза развития ребенка. Главная психологическая задача этого возраста – это адекватная половая идентификация. Ребенок начинает сознавать генитальные различия и удовольствие, вызываемое стимуляцией генитальной зоны, как в случае мастурбации Мальчик в этом возрасте должен преодолеть свое бессознательное влечение к матери («Эдипов комплекс»), а девочка к отцу («комплекс Электры») (от 3 до 5 лет). IV. Латентная фаза

(4-7). Эта фаза продолжается вплоть до

начала полового созревания. Она

характеризуется снижением сексуальных

реакций. V. Генитальная (7-12) фаза, во время этой фазы либидо начинает искать себе удовлетворение адекватным способом. Это период полового созревания. Характеризуется усилением инстинктивных сексуальных влечений, ослаблением родительских привязанностей и возникновением конфликтов с подростками.

Фрейд полагал, что если человек проходит первые три стадии без психической травмы, то скорее всего он будет психологически здоровой личностью. Однако, если во время прохождения этих стадий какие-то из базисных потребностей фрустрируются, развитие личности будет задержано или, говоря иначе, произойдет фиксация и личность будет искажаться на всех последующих стадиях развития.

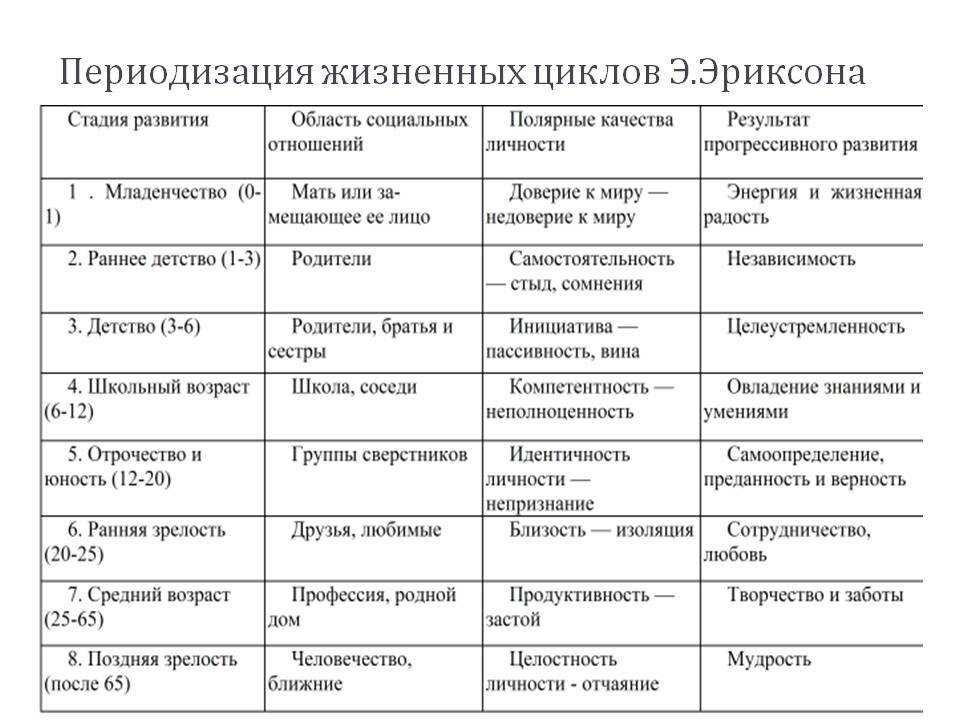

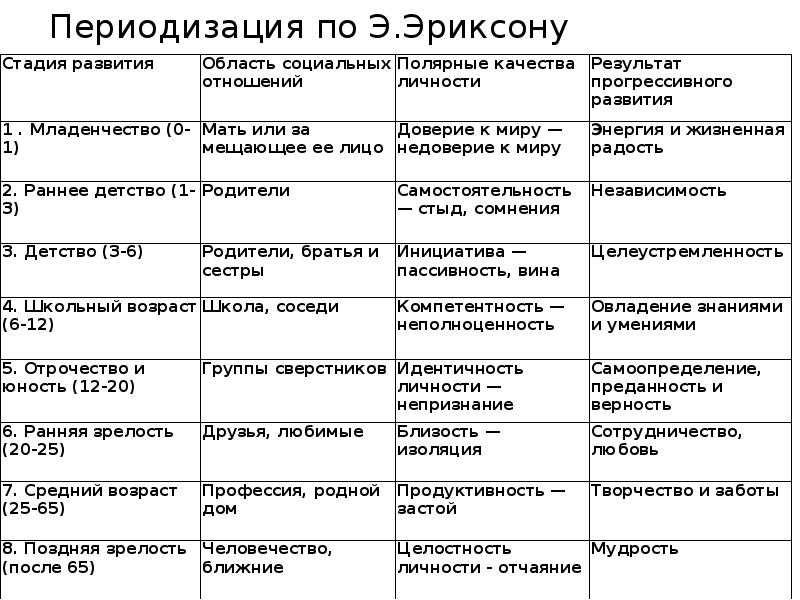

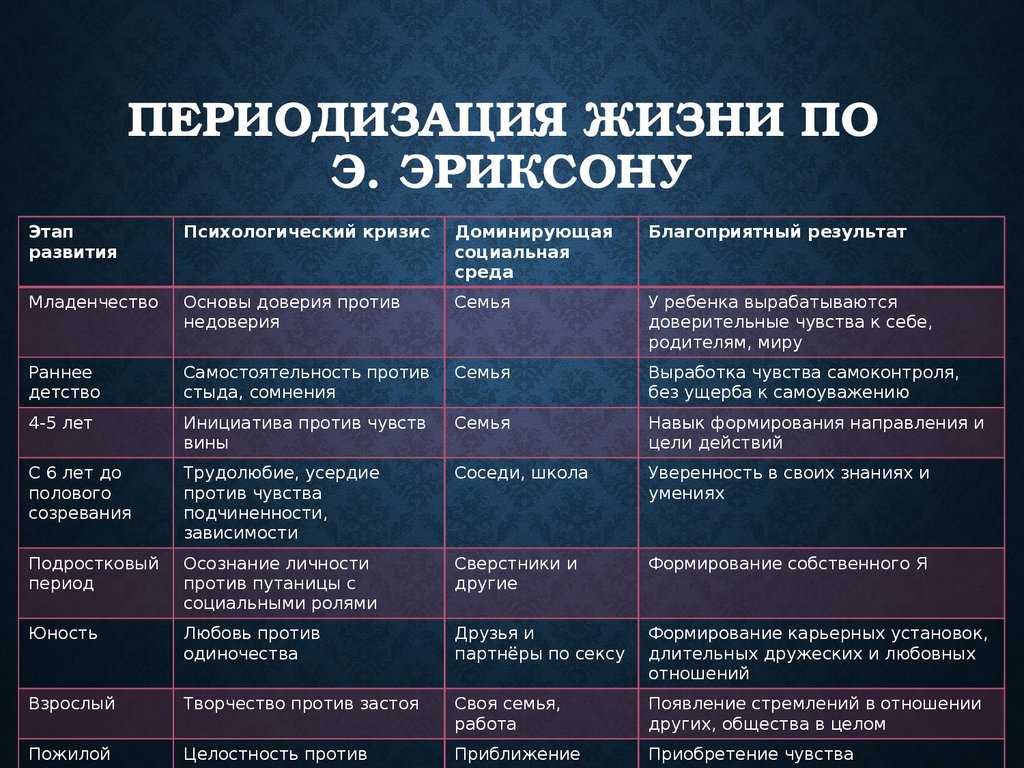

Эрик Эриксон

Подобно Пиаже и Фрейду, неофрейдист

Эрик Эриксон верил в истинность

стадиального подхода к развитию. Центральным для созданной Эриксоном теории развития личности является положение о том, что человек в течение жизни проходит через несколько универсальных для всего человечества стадий. Процесс развертывания этих стадий регулируется в соответствии с эпигенетическим принципом созревания. Под этим Эриксон понимает следующее: Личность развивается ступенчато,

переход от одной ступени к другой

предрешен готовностью личности

двигаться в направлении дальнейшего

роста, расширения осознаваемого

социального кругозора и радиуса

социального взаимодействия. Общество устроено так, что развитие социальных возможностей человека принимается одобрительно, общество пытается способствовать сохранению этой тенденции, а так же поддерживать как надлежащий темп, так и правильную последовательность развития. В книге «Детство и общество» (1963г.) Эриксон разделил жизнь человека на восемь отдельных стадий психосоциального развития. Он считает, что эти стадии являются результатом развертывающегося генетического «плана личности»:

I. Младенчество (рождение до 1.5 лет) — кризис доверия и недоверия. С 6 до 18 месяцев ребенок привязывается к наиболее значимым людям. II. Ранняя молодость (с 18 до 36 месяцев) – чувство стыда. Главная задача этого этапа – получить навыки самостоятельности и самоконтроля. III. IV. Школьный этап (с 6 до 11 лет). Появляется понятие системы, развиваются способности дедукции. Происходит борьба между трудолюбием и чувством неполноценности. V. Подростковый период (с 11 до 18) – развивается стереотипное поведение. VI. Ранняя взрослость (с 18 до среднего возраста): дихотомия интимность или самоизоляция. VII. Средняя взрослость (с 40-45 до 60): производительность или застой. VIII. Поздняя взрослость (старше 60): целостность или отчаяние.

Развитие личности по Эриксону — это

борьба крайностей. Освоение жизненного

опыта происходит через телесное

познание. Движущими силами развития психики

человека являются внутренние

противоречия, конфликты. Каждый

психосоциальный кризис содержит и

позитивный и негативный компоненты.

Если конфликт разрешен удовлетворительно,

то есть эго обогатилось положительными

качествами, следовательно, это

гарантирует здоровое развитие личности

в дальнейшем. И наоборот, если конфликт

остается неразрешенным или получает

неудовлетворительное разрешение в

развивающееся эго встраивается

негативный компонент, что создает

предпосылки к развитию невроза данного

кризиса и отрицательно влияет на

прохождение остальных фаз.

|

ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ | Қазақша медицина

ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ

ПЛАН:

- Периодизация психического развития отечественных

психологов (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин,

С. Выготский, Д. Б. Эльконин,

А. В. Петровский)

- Периодизация психического развития

психоаналитического направления (Э. Эриксон, З. Фрейд)

- Нравственное развитие личности Л. Колберга

- Периодизация психического развития отечественных

психологов (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин,

А. В. Петровский)

Выделение этапов психического развития основывается на внутренних закономерностях самого этого развития и составляет психологическую возрастную периодизацию. Прежде всего, необходимо дать определение основных понятий – это возраст и развитие.

Возраст – категория, служащая для обозначения характеристик индивидуального развития. Различают 2 понятия возраста: хронологический и психологический. Хронологический характеризует индивида с момента рождения, психологический – закономерности развития организма, условия жизни, обучения и воспитания.

Хронологический характеризует индивида с момента рождения, психологический – закономерности развития организма, условия жизни, обучения и воспитания.

Развитие может быть биологическим, психическим и личностным. Биологическое – это созревание анатомо-физиологических структур. Психическое – закономерное изменение психических процессов, которое выражается в количественных и качественных преобразованиях. Личностное – формирование личности в результате социализации и воспитания.

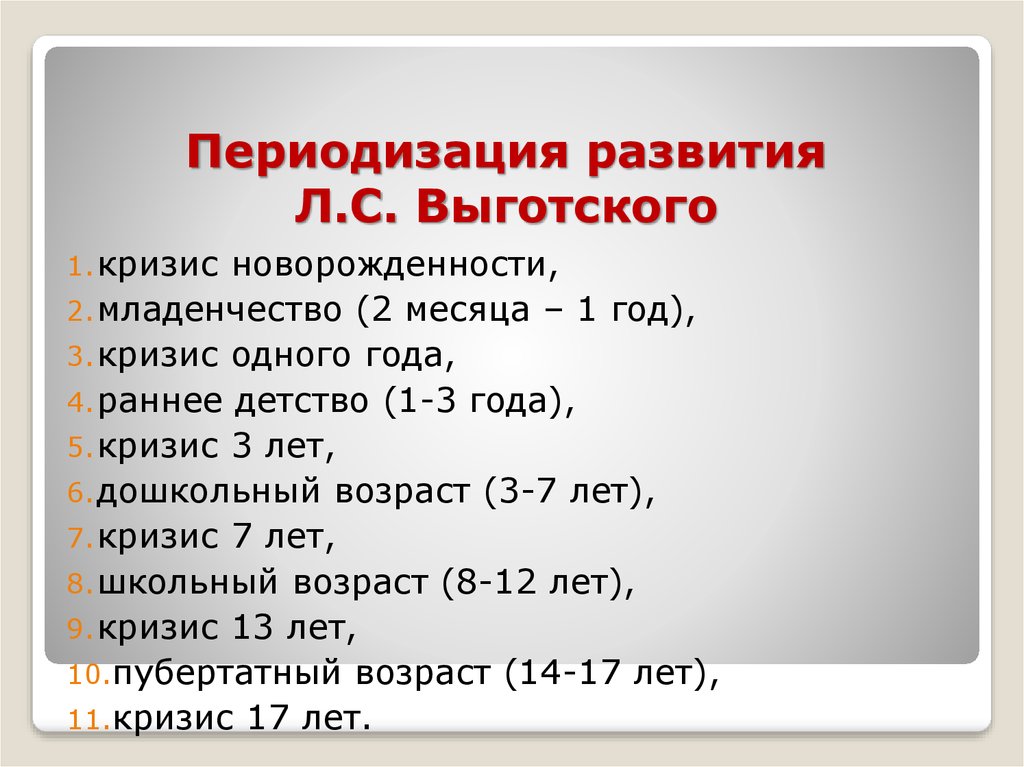

Возрастная периодизация Л.С. Выготского

- Кризис новорожденности – самый яркий и несомненный кризис в развитии ребенка, т.к. происходит смена среды, переход из утробной среды во внешнюю среду.

- Младенческий возраст (2 мес.-1 год).

- Кризис одного года – имеет позитивное содержание: здесь негативные симптомы очевидно и непосредственно связаны с позитивным приобретениями, которые делает ребенок, становясь на ноги и овладевая речью.

- Раннее детство (1год–3года).

- Кризис 3-х лет – называется также фазой строптивости или упрямства. В этот период, ограниченный коротким промежутком времени, личность ребенка претерпевает резкие и внезапные изменения. Ребенок проявляет строптивость, упрямство, негативизм, капризность, своеволие. Позитивное значение: возникают новые характерные черты личности ребенка.

- Дошкольный возраст (3-7 лет).

- Кризис 7 лет – был открыт и описан раньше других кризисов. Негативные стороны: нарушение психического равновесия, неустойчивость воли, настроения и т.д. Позитивные стороны: возрастает самостоятельность ребенка, изменяется его отношение к другим детям.

- Школьный возраст (8-12лет).

- Кризис 13 лет – негативная фаза возраста полового созревания: падение успеваемости, снижение работоспособности, дисгармоничность во внутреннем строении личности, свертывание и отмирание прежде установившейся системы интересов, продуктивности умственной работы учащихся. Это вызвано тем, что здесь происходит изменение установки от наглядности к пониманию.

Переход к высшей форме интеллектуальной деятельности сопровождается временным снижением работоспособности.

Переход к высшей форме интеллектуальной деятельности сопровождается временным снижением работоспособности. - Пубертатный возраст (14-18 лет).

- Кризис 17 лет.

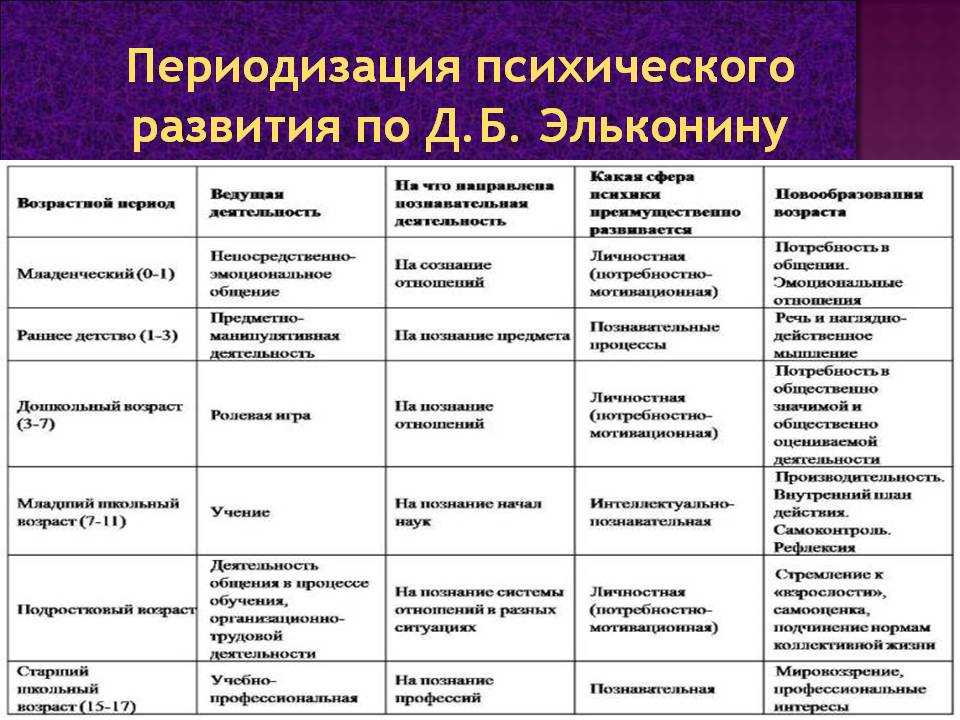

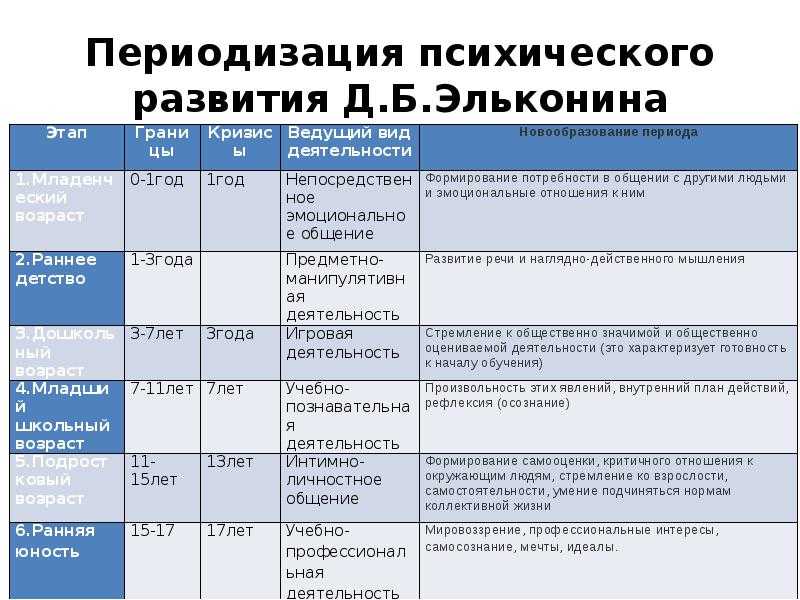

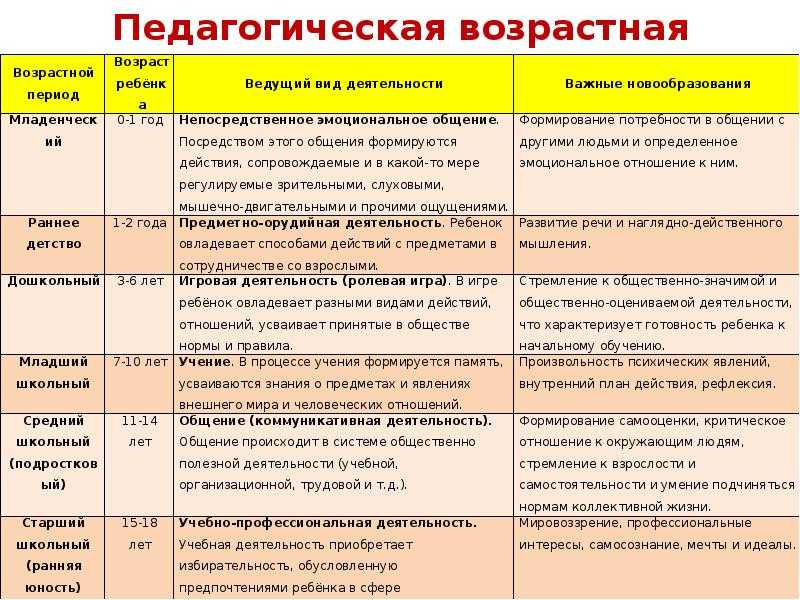

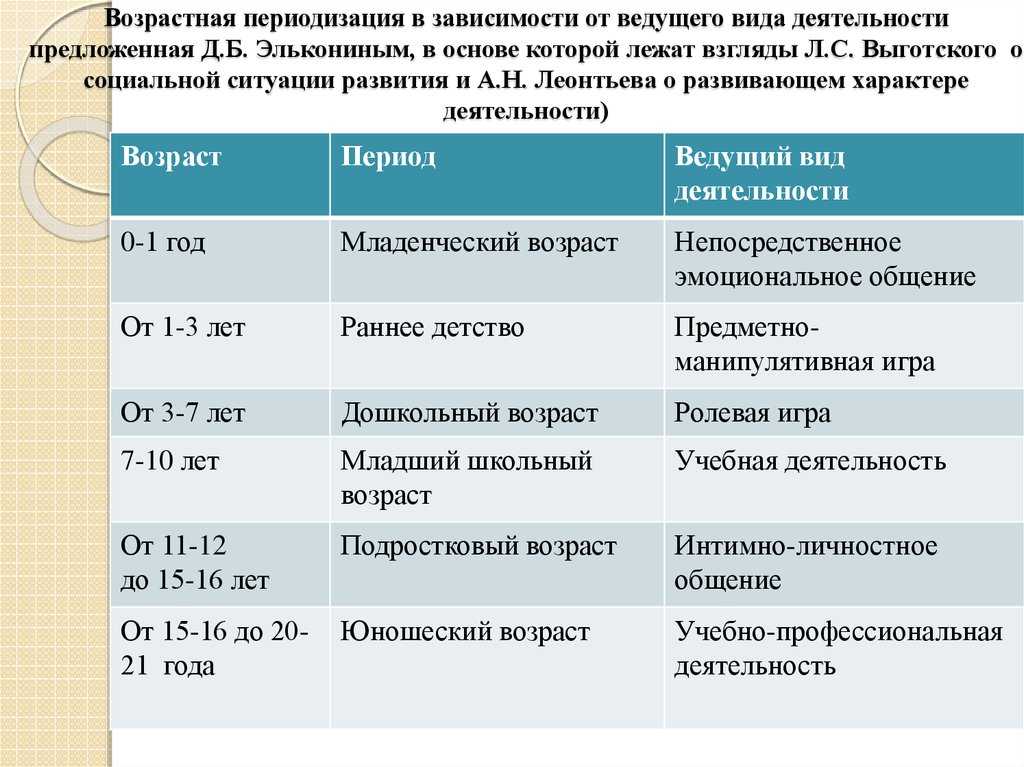

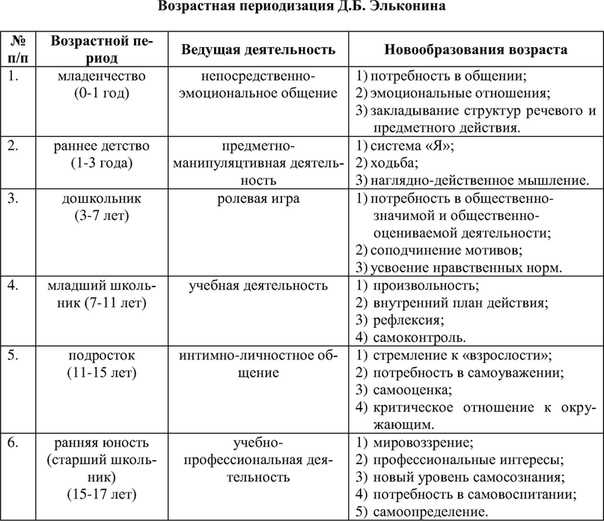

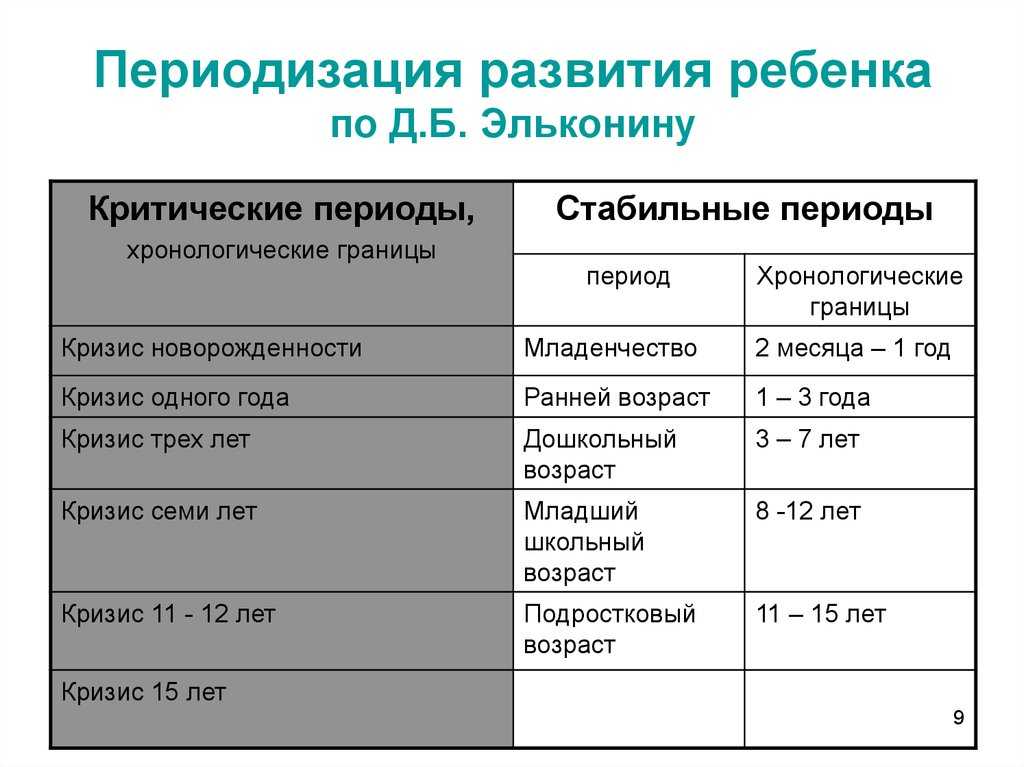

Периодизация развития индивида по критерию ведущей

деятельности Д.Б. Эльконина

В настоящее время периодизация психического развития в детском возрасте принадлежит Д. Б. Эльконину. Опираясь на идеи Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева о зависимости развития психики от ведущего типа деятельности, ведущего отношения ребенка к действительности, Эльконин предлагает следующую схему периодизации.

Схема периодизации описывает психическое развитие, а не развитие личности.

Д. Б. Эльконин предложил рассматривать каждый психологический возраст на основе следующих критериев:

- Социальная ситуация развития. Это система отношений, в которую ребенок вступает в обществе. Это то, как он ориентируется в системе общественных отношений, в какие области общественной жизни входит.

- Основой, или ведущий тип деятельности ребенка в этот период.

- Основные новообразования развития. Важно показать как новые достижения в развитии перерастают социальную ситуацию и ведут к ее “взрыву” – кризису.

- Кризис. Кризисы – переломные точки на кривой детского развития, отделяющие один возраст от другого.

Ребенок – целостная личность, которая активно познает окружающий мир предметов и отношений. Д.Б.Эльконин выделил 2 системы отношений:

- человек – человек

- человек – вещь.

В связи с этим существуют 2 группы деятельности, в которых эти системы отношений осваиваются:

- Социальная (человек – человек): ориентирована на нормы отношений между людьми, т.е. главным образом развивается мотивационно-потребностная сфера.

- Культурная (человек – вещь): человек осваивает способы действия с вещью, т.е. акцент на развитии интеллектуально-познавательной сферы.

Таблица 1

Стадии психического развития по Д. Б. Эльконину

Б. Эльконину

| Возраст | Ведущая деятельность | Тип деятельности |

| 1 | 2 | 3 |

| Младенчество | Эмоциональное общение с матерью | Социальная |

| Младший дошкольный (1-3 года) | Предметно-манипулятивная (освоение предметов культуры) | Культурная |

| Старший дошкольный | Ролевая игра | Социальная |

| Младший школьный | Учебная | Культурная |

| Средний школьный | Интимно-личностная | Социальная |

| Старший школьный | Учебно-профессиональная | Культурная |

| 17- 30 лет | Освоение социальных позиций – профессиональная группа и семья | Социальная |

| 30-40 | Самореализация и творчество | Культурная |

| Больше 40 | Сохранение социального статуса и уход на заслуженный отдых | Социальная |

Каждая из сторон подготавливает развитие другой стороны. Границами возрастов являются кризисы – переломные моменты в развитии. Гипотеза Д.Б. Эльконина: по закону периодичности в детском развитии, по-новому объясняется содержание кризисов развития. Так, 3 года и 11 лет – кризисы отношений, вслед за ними возникает ориентация в человеческих отношениях; 1 год, 7 лет – кризисы мировоззрения, которые открывают ориентацию в мире вещей.

Границами возрастов являются кризисы – переломные моменты в развитии. Гипотеза Д.Б. Эльконина: по закону периодичности в детском развитии, по-новому объясняется содержание кризисов развития. Так, 3 года и 11 лет – кризисы отношений, вслед за ними возникает ориентация в человеческих отношениях; 1 год, 7 лет – кризисы мировоззрения, которые открывают ориентацию в мире вещей.

Периодизация психического развития по А. В. Петровском.

Становление личности определяется особенностями взаимоотношений ребенка с членами референтной группы. Для любой группы свойственна своя деятельность и свой стиль общения. Причем в разные возрастные периоды ребенок входит одновременно в разные группы. Становление сопровождается адаптацией, индивидуализацией, интеграцией.

Адаптация – процесс вхождения в новую группу, приспособление к ней. Ребенку необходимо быть как все, т.е. эта фаза предполагает утрату инд. черт (конформность, робость, неуверенность в себе).

Индивидуализация – появляется как противоречие между результатом адаптации и неудовлетворенной потребностью (негативизм, агрессивность, неадекватная самооценка).

Интеграция – ребенок сохраняет те индивидуальные черты, которые отвечают потребностям группы (изоляция или вытеснение)

А.В.Петровский выделяет следующие возрастные периоды:

- Эпоха детства 3-7лет – преобладает адаптация, ребенок в основном приспосабливается к социальной среде.

- Эпоха отрочества 11-15 – доминирует индивидуализация, человек проявляет свою индивидуальность.

- Эпоха юности (старший школьный возраст) – должна произойти интеграция в общество.

- Периодизация психического развития психоаналитического направления (Э. Эриксон, З. Фрейд)

Эпигенетическая периодизация развития личности Э. Эриксона.

Человек, по мнению Э.Эриксона, в течение жизни проходит через несколько универсальных для всего человечества стадий. Полноценно функционирующая личность формируется только путем прохождения в своем развитии последовательно всех стадий. Каждая психосоциальная стадия сопровождается кризисом – поворотным моментом в жизни индивидуума, который возникает как следствие достижения определенного уровня психологической зрелости и социальных требований. Каждый кризис содержит и позитивный, и негативный компонент. Если конфликт разрешен удовлетворительно (т.е. на предыдущей стадии эго обогатилось новыми положительными качествами), то теперь эго вбирает в себя новый позитивный компонент (например, базальное доверие и автономию), то это гарантирует здоровое развитие личности в дальнейшем. Если конфликт остается неразрешенным, то этим наносится вред и встраивается негативный компонент (базальное недоверие, стыд). Задача состоит в том, чтобы человек адекватно разрешал каждый кризис, и тогда у него будет возможность подойти к следующей стадии более адаптивной и зрелой личностью. Все 8 стадий в психологической теории Эриксона представлены в следующей таблице:

Каждый кризис содержит и позитивный, и негативный компонент. Если конфликт разрешен удовлетворительно (т.е. на предыдущей стадии эго обогатилось новыми положительными качествами), то теперь эго вбирает в себя новый позитивный компонент (например, базальное доверие и автономию), то это гарантирует здоровое развитие личности в дальнейшем. Если конфликт остается неразрешенным, то этим наносится вред и встраивается негативный компонент (базальное недоверие, стыд). Задача состоит в том, чтобы человек адекватно разрешал каждый кризис, и тогда у него будет возможность подойти к следующей стадии более адаптивной и зрелой личностью. Все 8 стадий в психологической теории Эриксона представлены в следующей таблице:

Таблица 2

Восемь стадий психосоциального развития по Э. Эриксону

| Возраст | Психосоциальный кризис | Сильная сторона |

| 1. Рождение- 1 год | Базальное доверие – базальное недоверие | Надежда |

2. 1-3 год 1-3 год | Автономия – стыд | Сила воли |

| 3. 3-6 лет | Инициативность – вина | Цель |

| 4. 6-12 лет | Трудолюбие – неполноценность | Компетентность |

| 5. 12-19 лет | Становление индивидуальности – ролевое смешение | Верность |

| 6. 20-25 лет | Интимность – одиночество | Любовь |

| 7. 26-64 года | Продуктивность – застой | Забота |

| 8. 65 лет – смерть | Умиротворение – отчаяние | Мудрость |

- Доверие – недоверие к миру. Степень развития у ребенка чувства доверия к другим людям и миру зависит от качества получаемой им материнской заботы. Чувство доверия связано со способностью матери передать ребенку чувство узнаваемости, постоянства и тождества переживаний. Причиной кризиса является ненадежность, несостоятельность и отвергание ею ребенка. Это способствует появлению у ребенка психосоциальной установки страха, подозрительности и опасений за свое благополучие.

Также чувство недоверия, по мнению Эриксона, может усилиться тогда, когда ребенок перестает быть для матери главным центром внимания, когда она возвращается к тем занятиям, которые оставила на время беременности (например, возобновляет прерванную карьеру, рожает следующего ребенка). В результате положительного разрешения конфликта приобретается, по Эриксону, надежда. Иначе говоря, доверие переходит в способность младенца надеяться, что, в свою очередь, у взрослого может составлять основу веры, основу мировоззрения человека.

Также чувство недоверия, по мнению Эриксона, может усилиться тогда, когда ребенок перестает быть для матери главным центром внимания, когда она возвращается к тем занятиям, которые оставила на время беременности (например, возобновляет прерванную карьеру, рожает следующего ребенка). В результате положительного разрешения конфликта приобретается, по Эриксону, надежда. Иначе говоря, доверие переходит в способность младенца надеяться, что, в свою очередь, у взрослого может составлять основу веры, основу мировоззрения человека. - Автономия – стыд и сомнение. Приобретение чувства базального доверия подготавливает почву для достижения определенной автономии и самоконтроля, избегания чувства стыда, сомнения и унижения. Удовлетворительное разрешение психосоциального конфликта на этой стадии зависит от готовности родителей постепенно предоставлять детям свободу самим осуществлять контроль над своими действиями. В то же время родители, по Эриксону, должны ненавязчиво, но четко ограничивать ребенка в тех сферах жизни, которые потенциально представляются опасными как для самих детей, так и для окружающих.

Стыд может появиться, если родители нетерпеливо, раздраженно и настойчиво делают за детей что-то, что те могут сделать сами; или, наоборот, когда родители ожидают, что дети сделают то, чего они сами сделать еще не в состоянии. В результате формируются такие черты, как неуверенность в себе, приниженность и слабоволие.

Стыд может появиться, если родители нетерпеливо, раздраженно и настойчиво делают за детей что-то, что те могут сделать сами; или, наоборот, когда родители ожидают, что дети сделают то, чего они сами сделать еще не в состоянии. В результате формируются такие черты, как неуверенность в себе, приниженность и слабоволие. - Инициатива – чувство вины. В это время социальный мир ребенка требует от него активности, решения новых задачи и приобретения новых навыков; похвала является наградой за успехи. Также у детей появляется дополнительная ответственность за себя и за то, что составляет их мир (игрушки, домашние животные и, возможно, братья и сестры). Это возраст, когда дети начинают чувствовать, что их воспринимают как людей и считаются с ними и что их жизнь имеет для них цель. Дети, чьи самостоятельные действия поощряются, чувствуют поддержку своей инициативы. Дальнейшему проявлению инициативы способствует и признание родителями права ребенка на любознательность и творчество, когда они не тормозят фантазию ребенка.

Эриксон указывает на то, что дети на данной стадии начинают идентифицировать себя с людьми, чью работу и характер они в состоянии понимать и высоко ценить, все больше ориентируются на цель. Они энергично обучаются и начинают строить планы. Чувство вины у детей вызывают родители, не позволяющие им действовать самостоятельно. Появлению чувства вины также способствуют родители, чрезмерно наказывающие детей в ответ на их потребность любить и получать любовь от родителей противоположного пола. Такие дети бояться постоять за себя, они обычно ведомые в группе сверстников и чрезмерно зависят от взрослых. Им не хватает решимости, чтобы ставить перед собой реальные цели и добиваться их.

Эриксон указывает на то, что дети на данной стадии начинают идентифицировать себя с людьми, чью работу и характер они в состоянии понимать и высоко ценить, все больше ориентируются на цель. Они энергично обучаются и начинают строить планы. Чувство вины у детей вызывают родители, не позволяющие им действовать самостоятельно. Появлению чувства вины также способствуют родители, чрезмерно наказывающие детей в ответ на их потребность любить и получать любовь от родителей противоположного пола. Такие дети бояться постоять за себя, они обычно ведомые в группе сверстников и чрезмерно зависят от взрослых. Им не хватает решимости, чтобы ставить перед собой реальные цели и добиваться их. - Трудолюбие – неполноценность. У детей развивается чувство трудолюбия, когда они будут постигать технологию своей культуры, обучаясь в школе. Опасность этой стадии кроется в возможности появления чувства неполноценности, или некомпетентности. Например, если дети сомневаются в своих способностях или статусе среди сверстников, это может отбить у них охоту учиться дальше (т.

е. приобретаются установки по отношению к учителям и учению). Для Эриксона трудолюбие включает в себя чувство межличностной компетентности – уверенность в том, что в поисках важных индивидуальных и общественных целей индивид может оказывать положительное влияние на общество. Таким образом, психосоциальная сила компетентности является основой для эффективного участия в социальной, экономической и политической жизни.

е. приобретаются установки по отношению к учителям и учению). Для Эриксона трудолюбие включает в себя чувство межличностной компетентности – уверенность в том, что в поисках важных индивидуальных и общественных целей индивид может оказывать положительное влияние на общество. Таким образом, психосоциальная сила компетентности является основой для эффективного участия в социальной, экономической и политической жизни. - Становление индивидуальности (идентичности) – ролевое смешение. Задача, с которой встречаются подростки, состоит в том, чтобы собрать воедино все имеющиеся к этому времени знания о самих себе (какие они сыновья или дочери, музыканты, студенты, спортсмены) и собрать эти многочисленные образы себя в личную идентичность, которая представляет осознание как прошлого, так и будущего, которое логически следует из него. В определении идентичности, данном Эриксоном, можно выделить три элемента. Первое: у индивида должен сформироваться образ себя, сложившейся в прошлом и смыкающейся с будущим.

Второе: людям нужна уверенность в том, что выработанная ими раньше внутренняя целостность будет принята другими людьми, значимыми для них. Третье: люди должны достичь «возросшей уверенности» в том, что внутренние и внешние планы этой целостности согласуются между собой. Их восприятие должно подтверждаться опытом межличностного общения через обратную связь. Ролевое смешение характеризуется неспособностью выбрать карьеру или продолжить образование. Многие подростки испытывают чувство своей бесполезности, душевного разлада и бесцельности.

Второе: людям нужна уверенность в том, что выработанная ими раньше внутренняя целостность будет принята другими людьми, значимыми для них. Третье: люди должны достичь «возросшей уверенности» в том, что внутренние и внешние планы этой целостности согласуются между собой. Их восприятие должно подтверждаться опытом межличностного общения через обратную связь. Ролевое смешение характеризуется неспособностью выбрать карьеру или продолжить образование. Многие подростки испытывают чувство своей бесполезности, душевного разлада и бесцельности.

Эриксон подчеркивал, что жизнь – это постоянные изменения. Благополучное разрешение проблем на одной жизненной стадии не дает гарантии, что они не появятся вновь на следующих стадиях или что не будет найдено новое решение старых проблем. Положительное качество, связанное с успешным выходом из кризиса периода юности – это верность. Она представляет собой способность юных принимать и придерживаться морали, этики и идеологии общества.

- Интимность – одиночество.

Эта стадия обозначает формальное начало взрослой жизни. В целом это период ухаживания, раннего брака начала семейной жизни. В течение этого времени молодые люди обычно ориентируются на получение профессии и «устройство». Эриксон под «интимностью» понимает, прежде всего, сокровенное чувство, которое мы испытываем к супругам, друзьям, родителям и другим близким людям. Но для того, чтобы находиться в истинно интимных отношениях с другим человеком, необходимо, чтобы к этому времени у него было определенное осознание того, кто он и что собой представляет. Главная опасность на этой стадии заключается в излишней поглощенности собой или в избегании межличностных отношений. Неспособность устанавливать спокойные и доверительные личные отношения ведет к чувству одиночества, социального вакуума. Погруженные в себя люди могут вступать в совершенно формальное личностное взаимодействие (работодатель-работник) и устанавливать поверхностные контакты (клубы здоровья).

Эта стадия обозначает формальное начало взрослой жизни. В целом это период ухаживания, раннего брака начала семейной жизни. В течение этого времени молодые люди обычно ориентируются на получение профессии и «устройство». Эриксон под «интимностью» понимает, прежде всего, сокровенное чувство, которое мы испытываем к супругам, друзьям, родителям и другим близким людям. Но для того, чтобы находиться в истинно интимных отношениях с другим человеком, необходимо, чтобы к этому времени у него было определенное осознание того, кто он и что собой представляет. Главная опасность на этой стадии заключается в излишней поглощенности собой или в избегании межличностных отношений. Неспособность устанавливать спокойные и доверительные личные отношения ведет к чувству одиночества, социального вакуума. Погруженные в себя люди могут вступать в совершенно формальное личностное взаимодействие (работодатель-работник) и устанавливать поверхностные контакты (клубы здоровья).

Эриксон рассматривает любовь как способность вверять себя другому человеку и оставаться верным этим отношениям, даже если они потребуют уступок или самоотречения. Этот тип любви проявляется в отношениях взаимной заботы, уважения и ответственности за другого человека.

Этот тип любви проявляется в отношениях взаимной заботы, уважения и ответственности за другого человека.

- Производительность – стагнация. Каждый взрослый, по утверждению Эриксона, должен или отвернуть, или принять мысль о своей ответственности за возобновление и улучшение всего, что могло бы способствовать сохранению и совершенствованию нашей культуры. Таким образом, продуктивность выступает как забота старшего поколения о тех, кто придет им на смену. Основной темой психосоциального развития личности является забота о будущем благополучии человечества. Те взрослые, кому не удается стать продуктивным, постепенно переходят в состояние поглощенности собой. Эти люди не заботятся ни о ком и ни о чем, они лишь потворствуют своим

желаниям.

- Умиротворение – отчаяние. Последняя стадия завершает жизнь человека. Это время, когда люди оглядываются назад и пересматривают свои жизненные решения, вспоминают о своих достижениях и неудачах.

По убеждению Эриксона, для этой последней фазы зрелости характерен не столько новый психосоциальный кризис, сколько суммирование, интеграция и оценка всех прошлых стадий его развития. Умиротворение проистекает из способности человека оглядеть всю прошлую жизнь (брак, дети, внуки, карьера, социальные отношения) и смиренно, но твердо сказать «Я доволен». Неотвратимость смерти больше не страшит, поскольку такие люди видят продолжение себя или в потомках, или в творческих достижениях. На противоположном полюсе находятся люди, относящиеся к своей жизни как к череде нереализованных возможностей и ошибок. На закате жизни они осознают, что уже слишком поздно начинать все сначала и искать какие-то новые пути. Эриксон выделяет два превалирующих типа настроения у негодующих и раздраженных пожилых людей: сожаление о том, что жизнь нельзя прожить заново и отрицание собственных недостатков и дефектов путем проецирования их на внешний мир.

По убеждению Эриксона, для этой последней фазы зрелости характерен не столько новый психосоциальный кризис, сколько суммирование, интеграция и оценка всех прошлых стадий его развития. Умиротворение проистекает из способности человека оглядеть всю прошлую жизнь (брак, дети, внуки, карьера, социальные отношения) и смиренно, но твердо сказать «Я доволен». Неотвратимость смерти больше не страшит, поскольку такие люди видят продолжение себя или в потомках, или в творческих достижениях. На противоположном полюсе находятся люди, относящиеся к своей жизни как к череде нереализованных возможностей и ошибок. На закате жизни они осознают, что уже слишком поздно начинать все сначала и искать какие-то новые пути. Эриксон выделяет два превалирующих типа настроения у негодующих и раздраженных пожилых людей: сожаление о том, что жизнь нельзя прожить заново и отрицание собственных недостатков и дефектов путем проецирования их на внешний мир.

Этапы психосексуального развития ребенка З.Фрейда.

З.Фрейд выделяет 4 стадии психосексуального развития. В термине «психосексуальный» подчеркивается, что главным фактором, определяющим развитие человека, является сексуальный инстинкт, прогрессирующей от одной эрогенной зоны к другой в течение жизни человека. На каждой стадии развития определенный участок тела стремиться к определенному объекту или действиям, чтобы вызвать приятное напряжение. З.Фрейд сделал основной акцент на биологических факторах, т.е. все стадии тесно связаны с эрогенными зонами – чувствительные участки тела, которые функционируют как выражение побуждений либидо. Эрогенные зоны включают уши, глаза, рот (губы), молочные железы, анус и половые органы.

Таблица 3

Стадии психосексуального развития по З.Фрейду

| Стадии | Возрастной период | Зона сосредоточения либидо | Опыт, соответствующий данному уровню развития | |||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||

| Оральная | 0-18 месяцев | Рот (сосание, кусание, жевание) | Отвыкание (от груди или рожка). Отделение себя от материнского тела Отделение себя от материнского тела | |||||

| Анальная | 1-3 лет

| Анус (удержание или выталкивание фекалий) | Приучение к туалету (самоконтроль) | |||||

| Окончание табл. 3 | ||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||

| Фаллическая | 3-6 лет | Половые органы (мастурбация) | Идентификация со взрослыми того же пола, выступающими в роли образца для подражания | |||||

| Латентная | 6-12 лет | Отсутствует (сексуальное бездействие) | Расширение социальных контактов со сверстниками | |||||

| Генитальная | Половое созревание | Половые органы (способность к гетеросексуальным отношениям) | Установление интимных отношений или влюбленность; внесение своего трудового вклада в общество. | |||||

Оральная стадия. В самом начале жизни основная потребность ребенка в питании, поэтому большая часть энергии спроектирована в область рта. Во время кормления ребенка покачивают, ласкают, ребенок испытывает удовольствие от сосания, следовательно, область рта – это первая область, которая приносит максимум удовольствия. Фрейд был убежден в том, что рот остается важной эрогенной зоной в течение всей жизни человека. Даже в зрелости наблюдаются остаточные проявления орального поведения в виде постоянного жевания чего-нибудь, курения, облизывания губ, грызения ногтей, переедания, поцелуев. Со временем материнская грудь утратит значение объекта любви и будет замещена частью его собственного тела. Он будет сосать свой палец или язык, чтобы уменьшить напряжение, вызванное недостатком постоянной материнской заботы.

Анальная стадия. Фрейд был убежден в том, что способ, каким родители или заменяющие их фигуры приучают ребенка к туалету, оказывает влияние на его более позднее личностное развитие. Все будущие формы самоконтроля и саморегуляции берут начало в анальной стадии. Воспитание, которое поддерживает старания ребенка контролировать себя (по Фрейду – поощрение детей к регулярному опорожнению кишечника и щедрая хвальба за это), воспитывает позитивную самооценку и способствует развитию творческих способностей.

Все будущие формы самоконтроля и саморегуляции берут начало в анальной стадии. Воспитание, которое поддерживает старания ребенка контролировать себя (по Фрейду – поощрение детей к регулярному опорожнению кишечника и щедрая хвальба за это), воспитывает позитивную самооценку и способствует развитию творческих способностей.

Фаллическая стадия. С 3-х лет ребенок замечает разницу в анатомическом строении мужчин и женщин. Дети могут рассматривать и исследовать свои половые органы, мастурбировать, проявлять заинтересованность в вопросах, связанных с рождением и половыми отношениями. Хотя их представления о взрослой сексуальности обычно смутны, ошибочны и весьма неточно сформулированы, Фрейд полагал, что большинство детей понимают суть сексуальных отношений более ясно, чем предполагают их родители. Основным объектом либидо становится родитель противоположного пола. Формируется Эдипов комплекс у мальчика и комплекс Электры у девочки (мальчик влюбляется в мать, хочет на ней жениться, при этом он ревнует маму к отцу, любит его и испытывает чувство вины за свои эмоции). Выход из конфликта (разрешение конфликта) – отождествление себя с конкурирующим родителем.

Выход из конфликта (разрешение конфликта) – отождествление себя с конкурирующим родителем.

Латентный период. На данной стадии либидо ребенка направляется посредством сублимации в виды деятельности, не связанные с сексуальностью, – такие, как спорт, интеллектуальные занятия, отношения со сверстниками. Этот период можно рассматривать как время подготовки к взрослению, которое наступит в последней психосексуальной стадии.

Генитальная стадия. В подростковом и юношеском возрасте сексуальность оживает с новой силой (эротические сновидения, фантазии…), но в итоге эта энергия полностью переключается на сверстника противоположного пола. При нормальном развитии личности все, что было до генитальной стадии вытесняется в область бессознательного. Однако иногда наше бессознательное «рвется» наружу. Это проявляется в форме оговорок, описок, ошибок памяти, сновидений, «несчастных» случаев, фантазий, неврозов.

- Нравственное развитие личности Л.

Колберга

Колберга

Лоренс Колберг рассматривает нравственное развитие как прогрессивный процесс. Развитие морального сознания включает 6 стадий, объединяющихся в 3 уровня:

1.Доморальный уровень, который относится к детскому возрасту.

1 стадия – поведение ребенка мотивировано стремлением избежать наказания.

2 стадия – поведение ребенка мотивировано заслужить поощрение

2.Конвенциальная мораль (конвенция- договоренность, соглашение). Источник моральных предписаний остается внешним.

3 стадия – люди отчетливо осознают мнения других и стремятся завоевать их одобрение.

4 стадия – люди осознают интересы общества и правила поведения в нем. Формируется нравственное сознание.

- Автономная мораль, т.е. моральные принципы становятся собственным, внутренним достоянием личности.

5 стадия – люди осмысливают различные противоречия между различными нравственными убеждениями. Они способны делать обобщение, представлять себе, что произойдет, если все будут поступать определенным образом.

6 стадия – у людей формируется собственное этическое чувство, универсальные последовательные нравственные принципы. Люди лишены эгоцентризма, предъявляют к себе такие же требования, как к другим. Этой стадии достигли только два человека – И. Христос,

И. Ганди.

Периодизация

ПериодизацияПериодизация

Трудно изучить несколько столетий истории любой части света без принятия какой-либо схемы тематических или хронологических подразделений. Большинство курсов применительно к России используют периодизацию, позволяющую рассматривать предмет в управляемые хронологические единицы. Стандартная схема следующая:

Киевский период середина IX — начало XIII вв. Монгольский (или удельный) Период 13-14 (или середина 15-го) века Московский период середины 15-го — конца 17-го веков Императорский (Санкт-Петербург) Период 18 век-1917 Советский период 1917-1991 Постсоветский период с 1991 г. по настоящее время.

В этом курсе нас интересуют первые три периода, и вы услышите и увидите термины, используемые часто, хотя, как мы обнаружим, «стандартный» хронологические границы между ними на самом деле могут быть не очень значимыми.

Проблема любой периодизации состоит в том, чтобы решить, на каком основании установить

границы между одним периодом и другим. Например, в основу схемы, изложенной

выше политическая история, где что-то такое простое, как местонахождение столицы

(например, Киев, Москва, Санкт-Петербург) представляется достаточным, чтобы «определить»

период. Часто территория далее делится по царствам, как если бы возник новый

правитель всегда так или иначе инициирует значительные изменения. Тем не менее закономерности политической истории

может не согласовываться с социальным, экономическим или культурным развитием, и в целом,

редко крупные новые разработки происходят в течение года или короткого промежутка лет. эволюция,

часто в течение определенного периода времени, является более распространенным паттерном. Разберемся подробнее

несколько из указанных периодов (до 1917) и посмотреть, в какой степени их

хронологические границы имеют смысл.

Разберемся подробнее

несколько из указанных периодов (до 1917) и посмотреть, в какой степени их

хронологические границы имеют смысл.

Под «киевским» периодом понимается время, когда столица какого-то раннего

политическая единица (мы могли бы, очень осторожно, назвать ее «государством») находилась в

город Киев на реке Днепр на территории современной Украины. Мы

Однако можно было бы спросить, когда же он стал этой столицей и чьей именно столицей он был?

Часто считается, что ранняя история Руси начинается в Киеве; тем не менее, как мы узнаем на уроке,

история действительно сложнее. Кем бы ни были русы (предки первых

«русские» князья), они, несомненно, впервые не располагались в Киеве. Даже когда мы

известно, что Киев был «на карте» к середине 10 века, что

не означало, что оно контролировало всю территорию, которую мы считаем Киевским государством. Контроль

расширялась постепенно, вероятно, всегда была минимальной и, вероятно, начала ослабевать почти одновременно с

как только власть князей в Киеве достигла своего наибольшего размаха (к концу XI в. век). Очевидно, что задолго до XIII века Киев был не единственным и даже не

важнейший из нескольких значительных политических центров на землях Руси.

век). Очевидно, что задолго до XIII века Киев был не единственным и даже не

важнейший из нескольких значительных политических центров на землях Руси.

Если мы посмотрим на политические факторы, то обнаружим, что только начало монгольского правления в России дает нам довольно точную дату следующего периода. Главный монгол. вторжение на территории Руси было завершено к 1240 году. Более проблематичной датой является конец монгольского владычества — во многих учебниках указана дата 1480 г., когда русские и Монгольские армии встретились на реке Угре к югу от Москвы, и монгольский правитель ушел без боя и без сбора «дани» с великого князя Москвы, Иван III. Тем не менее ясно, что эта монгольская банда была лишь одной из многих, а не весьма значительна — монгольское могущество начало падать намного раньше. Возможно, «Монгольский период» закончился уже в 1380 году (дата знаменитой битвы, выигранной в основном русская армия на Куликовом поле) или не позднее начала XIV в.

Но позволяет ли это еще говорить о московском или московском периоде? Москва была довольно

незначительной в 1300 году, она была очень важной (среди нескольких самостоятельных русских

княжества) к 1425 г. , но чуть не распалась во время гражданской войны, длившейся до

середина 15 века. Возможно, московский период действительно начинается с

закрепление при великом князе Иване III (1462-1505).

, но чуть не распалась во время гражданской войны, длившейся до

середина 15 века. Возможно, московский период действительно начинается с

закрепление при великом князе Иване III (1462-1505).

Если мы посмотрим на факты помимо политической истории, мы обнаружим, что стандарт

периодизация вообще не очень хорошо работает. На этом факте настаивали историки-марксисты.

(не то чтобы их схема была более полезной, чем схема, основанная на политике). Они

подчеркивал экономическую и социальную основу человеческого развития и пытался втиснуть

российский опыт в схему, которую они считали справедливой для всех обществ. В

этого видения общества и их политические «надстройки» меняются в соответствии с

изменения в «средствах производства». Таким образом, рабовладельческие общества уступают место

феодальные или крепостнические общества. Основой экономической жизни феодального общества является

земледелие и, таким образом, общественные отношения заключаются в первую очередь в эксплуатации тех

обрабатывающие землю (крепостные) помещиками. Феодализм окончательно уступил место

капитализме, где в эксплуататорских отношениях теперь участвовали капиталистические собственники

промышленности и их промышленного труда. Применяя эту схему к России, историки-марксисты

установили, что феодализм существовал с киевских времен вплоть до 1861 г., когда

Российское правительство освободило крепостных. По сути, в одночасье, в 1861 году, Россия вступила

его капиталистическая фаза.

Феодализм окончательно уступил место

капитализме, где в эксплуататорских отношениях теперь участвовали капиталистические собственники

промышленности и их промышленного труда. Применяя эту схему к России, историки-марксисты

установили, что феодализм существовал с киевских времен вплоть до 1861 г., когда

Российское правительство освободило крепостных. По сути, в одночасье, в 1861 году, Россия вступила

его капиталистическая фаза.

Есть много проблем с этой схемой. С одной стороны, это существенно

недооценивает значение торговли в Древней Руси — главного источника богатства

богатым не было и не могло быть земледелие хотя бы по той причине, что

большая часть земледелия на Руси была натуральной. Еще одним недостатком схемы является

что крепостное право как юридический институт ограничения свободного крестьянского движения не

развиваться до конца XVI в. Но в то же время было бы неправильно

рассматривать появление крепостного права как совпадающее с одной из политических границ, которые мы имеем

уже упоминалось, — на самом деле оно возникает в середине московского периода, и

продолжается вплоть до имперского периода, без серьезного перерыва в конце

семнадцатого века. Ясно, что развитие капитализма в России также было

постепенный процесс, где 1861 год изменился очень мало в краткосрочной перспективе — страна была

все еще в значительной степени земледельческой, и освобождение, конечно, не превратило крестьян в

предприниматели. До настоящего рывка быстрой индустриализации оставалось еще несколько десятилетий.

Ясно, что развитие капитализма в России также было

постепенный процесс, где 1861 год изменился очень мало в краткосрочной перспективе — страна была

все еще в значительной степени земледельческой, и освобождение, конечно, не превратило крестьян в

предприниматели. До настоящего рывка быстрой индустриализации оставалось еще несколько десятилетий.

Наконец, обратимся к вопросам культуры. Многие из тех, кто исследует русскую культуру, склонны

подчеркивают взаимоисключающие черты и резкие изменения. На самом деле культура сложна, и

разрозненные черты культуры часто имеют долгую жизнь и могут сосуществовать. Нормальный

антитезы для русской культуры — язычество/христианство и христианство/секуляризм

(«вестернизация»). Таким образом, в силу решения князя Владимира I в

конце 980-х годов восточные славяне-язычники стали христианами, и в силу

«реформы» царя Петра I («Великого») в начале XVIII в.

века светская культура Западной Европы пришла на смену православной христианской культуре

Московия. Действительно, 9можно увидеть 80-е и начало 18 века

как водоразделы, и оба более или менее совпадают с одной из границ, которые мы устанавливаем на

основы политической истории (консолидация вокруг Киева; перенос столицы

из Москвы в Санкт-Петербург). Проблема в этой идее заключается в том, что большинство ранних

Восточные славяне не стали христианами в одночасье или, возможно, даже в течение многих последующих столетий.

как и большинство православных русских в 18 веке не отказались от своей веры

и принять западную («светскую») культуру. Можно утверждать, что развитие и

углубление православной культуры было непрерывным процессом, безусловно, вплоть до

восемнадцатого века (и независимо от того, правили ли монголы или московские князья

были важны). Даже церковные реформы Петра Великого, лишив церковь

его независимость в важных аспектах никогда не предназначалась для подрыва веры россиян.

При всем том, что русские тогда (как и многие сейчас) считали свою православную веру главной

особенность их «национальной идентичности»), традиционные обычаи в деревне

все еще были в значительной степени «дохристианскими».

Действительно, 9можно увидеть 80-е и начало 18 века

как водоразделы, и оба более или менее совпадают с одной из границ, которые мы устанавливаем на

основы политической истории (консолидация вокруг Киева; перенос столицы

из Москвы в Санкт-Петербург). Проблема в этой идее заключается в том, что большинство ранних

Восточные славяне не стали христианами в одночасье или, возможно, даже в течение многих последующих столетий.

как и большинство православных русских в 18 веке не отказались от своей веры

и принять западную («светскую») культуру. Можно утверждать, что развитие и

углубление православной культуры было непрерывным процессом, безусловно, вплоть до

восемнадцатого века (и независимо от того, правили ли монголы или московские князья

были важны). Даже церковные реформы Петра Великого, лишив церковь

его независимость в важных аспектах никогда не предназначалась для подрыва веры россиян.

При всем том, что русские тогда (как и многие сейчас) считали свою православную веру главной

особенность их «национальной идентичности»), традиционные обычаи в деревне

все еще были в значительной степени «дохристианскими».

Подводя итог, несмотря на то, что для удобства мы будем продолжать использовать «политической» схемы периодизации, нам лучше подумать о нескольких периодизации. Можно применить конкретно к особенностям, скажем, общественной жизни; другой может быть более подходящим для обсуждения культуры. Преемственность в традиционный период границы, скорее всего, будут очевидны, чем изменения.

Основы периодизации блоков

от CoachMePlus | Fitness Spotlight

Силовые и кондиционные тренировкиЧто такое периодизация блоков?

Блочная периодизация, также известная как годовой подход, представляет собой структуру планирования, которая фокусируется на долгосрочном росте, а не на максимизации краткосрочной выгоды. Он использует макро-, мезо- и микротренировочные циклы, чтобы подготовить спортсмена к максимальной производительности и росту. Макроцикл — это общая годовая цель. Мезоциклы и микроциклы помогают сосредоточиться на развитии определенных навыков. Например, для такого вида спорта, как баскетбольная команда первого дивизиона, это будет 9-10 месяцев активной работы тренера со спортсменами. Циклы будут включать межсезонные, предсезонные и межсезонные тренировки с перерывом в межсезонье, когда спортсмен сосредоточится на активном отдыхе.

Например, для такого вида спорта, как баскетбольная команда первого дивизиона, это будет 9-10 месяцев активной работы тренера со спортсменами. Циклы будут включать межсезонные, предсезонные и межсезонные тренировки с перерывом в межсезонье, когда спортсмен сосредоточится на активном отдыхе.

В идеальном мире у спортсмена не было бы травм и он провел бы успешный год. Однако, когда происходит травма, полезно иметь более мелкие цели, которые вы можете скорректировать, чтобы достичь годовой цели, несмотря на травму или другие проблемы.

В групповых или командных условиях, например, в баскетболе, где есть движение к игровому процессу без позиции, можно использовать блочную периодизацию, назначая один и тот же план для всей команды, но внося изменения для определенных игроков. Например, у более высокого игрока будет другое плечо рычага, и объем работы будет больше, потому что ему нужно пройти большее расстояние. Так что игроки работали с одними и теми же упражнениями в одном цикле, но с разными ожиданиями. В футболе, как только вы начнете межсезонье, у вас будет GPP для всех спортсменов с целью подготовиться к предстоящему сезону. Как только сезон начинается, циклы резко меняются в зависимости от положения. Их потребности в максимальной производительности различаются.

В футболе, как только вы начнете межсезонье, у вас будет GPP для всех спортсменов с целью подготовиться к предстоящему сезону. Как только сезон начинается, циклы резко меняются в зависимости от положения. Их потребности в максимальной производительности различаются.

Цели макроциклов

- Межсезонье — гипертрофия, мышечная выносливость и аэробная способность

- Предсезонный период — повышение производительности, силы и мощи (силы)

- В сезон — Поддерживайте силу и мощь

- Постсезон — активный отдых

Ваша цель состоит в том, чтобы увеличить выражение силы и скорость развития силы. Улучшение вашей силы, как иметь увеличение власти.

Скорость развития силы (попытка быть взрывной с силовыми движениями)

Выражение силы – насколько хорошо вы можете использовать силу, которую вы нарабатывали. Как вы применяете силу. Если у вас нет силовой базы, у вас будет некоторая сила, но максимизируете ли вы свое выражение силы?

Мезоцикл/блок (4–6 недель)

- Накопление — большой объем, низкая интенсивность/специфичность

- Реализация — Исследуйте адаптацию с меньшей интенсивностью для разгрузки и пика

Микроциклы/ периоды (1-2 недели)

- Подготовка

- Соревнование или тестирование

- Переход или восстановление

Тренировочный день (1 день – собственно тренировка)

- Техника и исполнение

- Безопасность — осведомленность о СИЗ, статус травмы и т.

д.

д.

Межсезонье и предсезонка

Тренеры по силовым тренировкам стремятся получить определенный базовый уровень в межсезонье. В конце сезона полезно провести оценку, чтобы спланировать цели в межсезонье. Это позволяет тренерам указывать спортсменам, на чем они могут сосредоточиться. Базовый уровень первокурсника без опыта поднятия тяжестей по сравнению со старшеклассником 5-го курса будет выглядеть иначе. Как только вы начинаете предсезонную тренировку, базовый уровень, определенный в межсезонье, указывает, как увеличить гипотрофию, мышечную выносливость и аэробную способность.

В течение года круги и ежедневные тренировки переносятся, поскольку цель состоит в том, чтобы продолжать наращивать их количество в течение всего сезона. Например, вы увидите одно и то же упражнение с разными вариациями и разными вспомогательными движениями. Тем не менее, независимо от того, в каком году вы находитесь, тренировки будут иметь смысл как полноценный опыт. (Исключение будет в период после окончания сезона, когда ваши тренеры пропагандируют активный отдых.) В межсезонье целью является общая физическая подготовленность (ОФП), улучшение способностей во всех областях физической подготовки. По мере того, как игроки начинают предсезонку и сезон идет вперед, тренировки начинают становиться более спортивными и сосредоточенными на позиции.

(Исключение будет в период после окончания сезона, когда ваши тренеры пропагандируют активный отдых.) В межсезонье целью является общая физическая подготовленность (ОФП), улучшение способностей во всех областях физической подготовки. По мере того, как игроки начинают предсезонку и сезон идет вперед, тренировки начинают становиться более спортивными и сосредоточенными на позиции.

В CMP вы можете быстро изменить схему, которую вы уже построили и назначили целой команде. Это может быть отражение различных показателей интенсивности, мощности или изменение и настройка переменных или компонентов для нужд каждого спортсмена.

Кому выгодна блочная периодизация

Очевидно, что команды с четкими макроциклами могут извлечь выгоду из блочной периодизации. Тем не менее, индивидуальные клиенты также выигрывают. Многие инструкторы работают блоками, чтобы довести клиента до того состояния, в котором он хочет быть, даже если это свадьба, гонка или специальное мероприятие, к которому они готовятся.

Для любого нового клиента тренера вам нужно посмотреть его базу. Им нужна фаза тревоги, когда добавляются новые упражнения и тренировки. У нового клиента может быть 4-6-недельный блок общей подготовки, который вы строите в зависимости от того, как приспосабливается его тело.

В таком виде спорта, как пауэрлифтинг, где соревнования проводятся в течение всего года, макроциклы, как правило, более гибкие, поскольку спортсмены должны достигать пика в течение всего года, а не только в определенное время года. Их «сезон» длится весь год, что отличает макроциклы, но мезо- и микроциклы все же можно использовать для повышения производительности. Спортсмен достигает пика производительности в течение 7-14 дней. Таким образом, вам придется соответствующим образом планировать разгрузку, чтобы подготовиться к этим соревнованиям.

Почему это работает

Чтобы тело росло, ему нужны изменения. Вы не всегда можете просто увеличить объем или просто увеличить интенсивность. Изменяя то, что вы настраиваете, вы инициируете фазу тревоги. Именно здесь ваше тело может приспособиться к новым стрессовым факторам. После этого вы должны разгрузиться, чтобы ваше тело успело адаптироваться к изменениям, вызванным фазой тревоги.

Изменяя то, что вы настраиваете, вы инициируете фазу тревоги. Именно здесь ваше тело может приспособиться к новым стрессовым факторам. После этого вы должны разгрузиться, чтобы ваше тело успело адаптироваться к изменениям, вызванным фазой тревоги.

Независимо от того, используется ли в вашем тренировочном плане блочная периодизация или нет, необходимо вносить изменения в переменные с каждым циклом через сигнал тревоги, после чего спортсмены в фазе разгрузки растут.

Основная цель блочной периодизации — избежать перетренированности. Когда вы делаете одно и то же упражнение. Вам тоже нужны перерывы, чтобы не перегружать центральную нервную систему.

Чтобы сделать человека сильнее и могущественнее, нужна какая-то структура. Это помогает сосредоточиться на общем самочувствии. Если спортсмен не чувствует боли, вы не просто увеличиваете интенсивность, чтобы убедиться, что он «чувствует это». Вы должны видеть общее улучшение, а не ежедневную болезненность. Это позволяет вам меньше полагаться на интуицию и больше на планы, основанные на метриках.

В зависимости от того, как работает ваше тело, могут быть периоды плато или даже снижения производительности, если есть время периода суперкомпенсации. Регрессия может произойти, когда ваше тело вносит изменения, но тогда вы можете просто взлететь с улучшением. Регрессия происходит, когда ваше тело приспосабливается к изменениям.

CMP и периодизация блоков

Таким образом, с CoachMePlus вы можете использовать один и тот же план каждый год. (Ознакомьтесь с этим Руководством по планированию и периодизации). После того, как схемы и упражнения будут запрограммированы в программу, вы можете назначить их в любое время. Тем не менее, вы не заперты в плане. После того, как программа команды и более крупный блок тренировок назначены, тренеры могут корректировать тренировки для каждого человека в соответствии с его конкретными потребностями и целями.

Даже с общим шаблоном, если всплывет травма, можно что-то изменить для одного конкретного спортсмена.

Эриксоном.

Эриксоном. Так была сформулирована

идея о вытеснении и замещении сексуальной фиксированности

либидо путем

Так была сформулирована

идея о вытеснении и замещении сексуальной фиксированности

либидо путем  д.) (от 0 до 1.5 лет).

д.) (от 0 до 1.5 лет).

Однако он не разделял психосексуальных

концепций Фрейда, считая их слишком

узкими, и утверждал, что личность не

полностью определяется событиями

раннего детства, а продолжает развиваться

на протяжении всей жизни. Эриксон

разработал свою, состоящую из восьми

стадий, периодизацию психосоциального

развития, в к-рой приходящиеся на

раннее детство стадии практически

полностью идентичны стадиям Фрейда.

Однако он не разделял психосексуальных

концепций Фрейда, считая их слишком

узкими, и утверждал, что личность не

полностью определяется событиями

раннего детства, а продолжает развиваться

на протяжении всей жизни. Эриксон

разработал свою, состоящую из восьми

стадий, периодизацию психосоциального

развития, в к-рой приходящиеся на

раннее детство стадии практически

полностью идентичны стадиям Фрейда.

Игровая стадия –

ребенок руководствуется своим видением,

что хорошо, а что плохо.

Игровая стадия –

ребенок руководствуется своим видением,

что хорошо, а что плохо. Эриксон указывает при этом

на культурные различия в способах

разрешения проблем, присущих каждой

стадии. Он считает, что в каждой культуре

существует «решающая координация»

между развитием индивидуума и его

социальным окружением. Речь идет о

координации, называемой им «зубчатым

колесом жизненных циклов» — законе

согласованного развития, согласно

которому развивающейся личности

общество оказывает поддержку именно

тогда, когда она особенно остро в этом

нуждается. Таким образом, с точки

зрения Эриксона, потребности и

возможности поколений переплетаются.

Эриксон указывает при этом

на культурные различия в способах

разрешения проблем, присущих каждой

стадии. Он считает, что в каждой культуре

существует «решающая координация»

между развитием индивидуума и его

социальным окружением. Речь идет о

координации, называемой им «зубчатым

колесом жизненных циклов» — законе

согласованного развития, согласно

которому развивающейся личности

общество оказывает поддержку именно

тогда, когда она особенно остро в этом

нуждается. Таким образом, с точки

зрения Эриксона, потребности и

возможности поколений переплетаются.

Переход к высшей форме интеллектуальной деятельности сопровождается временным снижением работоспособности.

Переход к высшей форме интеллектуальной деятельности сопровождается временным снижением работоспособности.

Также чувство недоверия, по мнению Эриксона, может усилиться тогда, когда ребенок перестает быть для матери главным центром внимания, когда она возвращается к тем занятиям, которые оставила на время беременности (например, возобновляет прерванную карьеру, рожает следующего ребенка). В результате положительного разрешения конфликта приобретается, по Эриксону, надежда. Иначе говоря, доверие переходит в способность младенца надеяться, что, в свою очередь, у взрослого может составлять основу веры, основу мировоззрения человека.

Также чувство недоверия, по мнению Эриксона, может усилиться тогда, когда ребенок перестает быть для матери главным центром внимания, когда она возвращается к тем занятиям, которые оставила на время беременности (например, возобновляет прерванную карьеру, рожает следующего ребенка). В результате положительного разрешения конфликта приобретается, по Эриксону, надежда. Иначе говоря, доверие переходит в способность младенца надеяться, что, в свою очередь, у взрослого может составлять основу веры, основу мировоззрения человека. Стыд может появиться, если родители нетерпеливо, раздраженно и настойчиво делают за детей что-то, что те могут сделать сами; или, наоборот, когда родители ожидают, что дети сделают то, чего они сами сделать еще не в состоянии. В результате формируются такие черты, как неуверенность в себе, приниженность и слабоволие.

Стыд может появиться, если родители нетерпеливо, раздраженно и настойчиво делают за детей что-то, что те могут сделать сами; или, наоборот, когда родители ожидают, что дети сделают то, чего они сами сделать еще не в состоянии. В результате формируются такие черты, как неуверенность в себе, приниженность и слабоволие. Эриксон указывает на то, что дети на данной стадии начинают идентифицировать себя с людьми, чью работу и характер они в состоянии понимать и высоко ценить, все больше ориентируются на цель. Они энергично обучаются и начинают строить планы. Чувство вины у детей вызывают родители, не позволяющие им действовать самостоятельно. Появлению чувства вины также способствуют родители, чрезмерно наказывающие детей в ответ на их потребность любить и получать любовь от родителей противоположного пола. Такие дети бояться постоять за себя, они обычно ведомые в группе сверстников и чрезмерно зависят от взрослых. Им не хватает решимости, чтобы ставить перед собой реальные цели и добиваться их.

Эриксон указывает на то, что дети на данной стадии начинают идентифицировать себя с людьми, чью работу и характер они в состоянии понимать и высоко ценить, все больше ориентируются на цель. Они энергично обучаются и начинают строить планы. Чувство вины у детей вызывают родители, не позволяющие им действовать самостоятельно. Появлению чувства вины также способствуют родители, чрезмерно наказывающие детей в ответ на их потребность любить и получать любовь от родителей противоположного пола. Такие дети бояться постоять за себя, они обычно ведомые в группе сверстников и чрезмерно зависят от взрослых. Им не хватает решимости, чтобы ставить перед собой реальные цели и добиваться их. е. приобретаются установки по отношению к учителям и учению). Для Эриксона трудолюбие включает в себя чувство межличностной компетентности – уверенность в том, что в поисках важных индивидуальных и общественных целей индивид может оказывать положительное влияние на общество. Таким образом, психосоциальная сила компетентности является основой для эффективного участия в социальной, экономической и политической жизни.

е. приобретаются установки по отношению к учителям и учению). Для Эриксона трудолюбие включает в себя чувство межличностной компетентности – уверенность в том, что в поисках важных индивидуальных и общественных целей индивид может оказывать положительное влияние на общество. Таким образом, психосоциальная сила компетентности является основой для эффективного участия в социальной, экономической и политической жизни. Второе: людям нужна уверенность в том, что выработанная ими раньше внутренняя целостность будет принята другими людьми, значимыми для них. Третье: люди должны достичь «возросшей уверенности» в том, что внутренние и внешние планы этой целостности согласуются между собой. Их восприятие должно подтверждаться опытом межличностного общения через обратную связь. Ролевое смешение характеризуется неспособностью выбрать карьеру или продолжить образование. Многие подростки испытывают чувство своей бесполезности, душевного разлада и бесцельности.

Второе: людям нужна уверенность в том, что выработанная ими раньше внутренняя целостность будет принята другими людьми, значимыми для них. Третье: люди должны достичь «возросшей уверенности» в том, что внутренние и внешние планы этой целостности согласуются между собой. Их восприятие должно подтверждаться опытом межличностного общения через обратную связь. Ролевое смешение характеризуется неспособностью выбрать карьеру или продолжить образование. Многие подростки испытывают чувство своей бесполезности, душевного разлада и бесцельности. Эта стадия обозначает формальное начало взрослой жизни. В целом это период ухаживания, раннего брака начала семейной жизни. В течение этого времени молодые люди обычно ориентируются на получение профессии и «устройство». Эриксон под «интимностью» понимает, прежде всего, сокровенное чувство, которое мы испытываем к супругам, друзьям, родителям и другим близким людям. Но для того, чтобы находиться в истинно интимных отношениях с другим человеком, необходимо, чтобы к этому времени у него было определенное осознание того, кто он и что собой представляет. Главная опасность на этой стадии заключается в излишней поглощенности собой или в избегании межличностных отношений. Неспособность устанавливать спокойные и доверительные личные отношения ведет к чувству одиночества, социального вакуума. Погруженные в себя люди могут вступать в совершенно формальное личностное взаимодействие (работодатель-работник) и устанавливать поверхностные контакты (клубы здоровья).

Эта стадия обозначает формальное начало взрослой жизни. В целом это период ухаживания, раннего брака начала семейной жизни. В течение этого времени молодые люди обычно ориентируются на получение профессии и «устройство». Эриксон под «интимностью» понимает, прежде всего, сокровенное чувство, которое мы испытываем к супругам, друзьям, родителям и другим близким людям. Но для того, чтобы находиться в истинно интимных отношениях с другим человеком, необходимо, чтобы к этому времени у него было определенное осознание того, кто он и что собой представляет. Главная опасность на этой стадии заключается в излишней поглощенности собой или в избегании межличностных отношений. Неспособность устанавливать спокойные и доверительные личные отношения ведет к чувству одиночества, социального вакуума. Погруженные в себя люди могут вступать в совершенно формальное личностное взаимодействие (работодатель-работник) и устанавливать поверхностные контакты (клубы здоровья). По убеждению Эриксона, для этой последней фазы зрелости характерен не столько новый психосоциальный кризис, сколько суммирование, интеграция и оценка всех прошлых стадий его развития. Умиротворение проистекает из способности человека оглядеть всю прошлую жизнь (брак, дети, внуки, карьера, социальные отношения) и смиренно, но твердо сказать «Я доволен». Неотвратимость смерти больше не страшит, поскольку такие люди видят продолжение себя или в потомках, или в творческих достижениях. На противоположном полюсе находятся люди, относящиеся к своей жизни как к череде нереализованных возможностей и ошибок. На закате жизни они осознают, что уже слишком поздно начинать все сначала и искать какие-то новые пути. Эриксон выделяет два превалирующих типа настроения у негодующих и раздраженных пожилых людей: сожаление о том, что жизнь нельзя прожить заново и отрицание собственных недостатков и дефектов путем проецирования их на внешний мир.

По убеждению Эриксона, для этой последней фазы зрелости характерен не столько новый психосоциальный кризис, сколько суммирование, интеграция и оценка всех прошлых стадий его развития. Умиротворение проистекает из способности человека оглядеть всю прошлую жизнь (брак, дети, внуки, карьера, социальные отношения) и смиренно, но твердо сказать «Я доволен». Неотвратимость смерти больше не страшит, поскольку такие люди видят продолжение себя или в потомках, или в творческих достижениях. На противоположном полюсе находятся люди, относящиеся к своей жизни как к череде нереализованных возможностей и ошибок. На закате жизни они осознают, что уже слишком поздно начинать все сначала и искать какие-то новые пути. Эриксон выделяет два превалирующих типа настроения у негодующих и раздраженных пожилых людей: сожаление о том, что жизнь нельзя прожить заново и отрицание собственных недостатков и дефектов путем проецирования их на внешний мир. Колберга

Колберга  по настоящее время.

по настоящее время. д.

д.