СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ К.Г. ЮНГА Текст научной статьи по специальности «Психологические науки»

УДК 159.9

Шнайдер В.Ф.

аспирант кафедры гуманитарных и общественных наук «РТУ МИРЭА»,

г. Москва, РФ Талалуева Т.А. кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и общественных наук ИТУ «РТУ МИРЭА»,

г. Москва, РФ

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ К.Г. ЮНГА

Аннотация

В статье рассматривается теория личности, разработанная швейцарским психологом, основоположником аналитической психологии К. Г. Юнгом, в частности описывается структура и типология личности, раскрывается содержание процесса развития личности по Юнгу. Затрагивается проблема понимания потребностей и возможностей человека, которые выходят за рамки материального мира. Показана актуальность идей К.Г. Юнга для современного общества.

Ключевые слова

«Коллективное бессознательное», «Личное бессознательное», «Архетипы», «Самость», «Типология личности», «Индивидуация», «Мотивация».

Проблема понимания личности остается одной из самых актуальных на протяжении многих столетий. Современная психология подразумевает под личностью, конкретного живого человек, обладающего сознанием и самосознанием. Психологи понимают личность, как совокупность социально значимых психических свойств, отношений и действий человека, сложившихся в процессе его развития и определяющих его поведение.

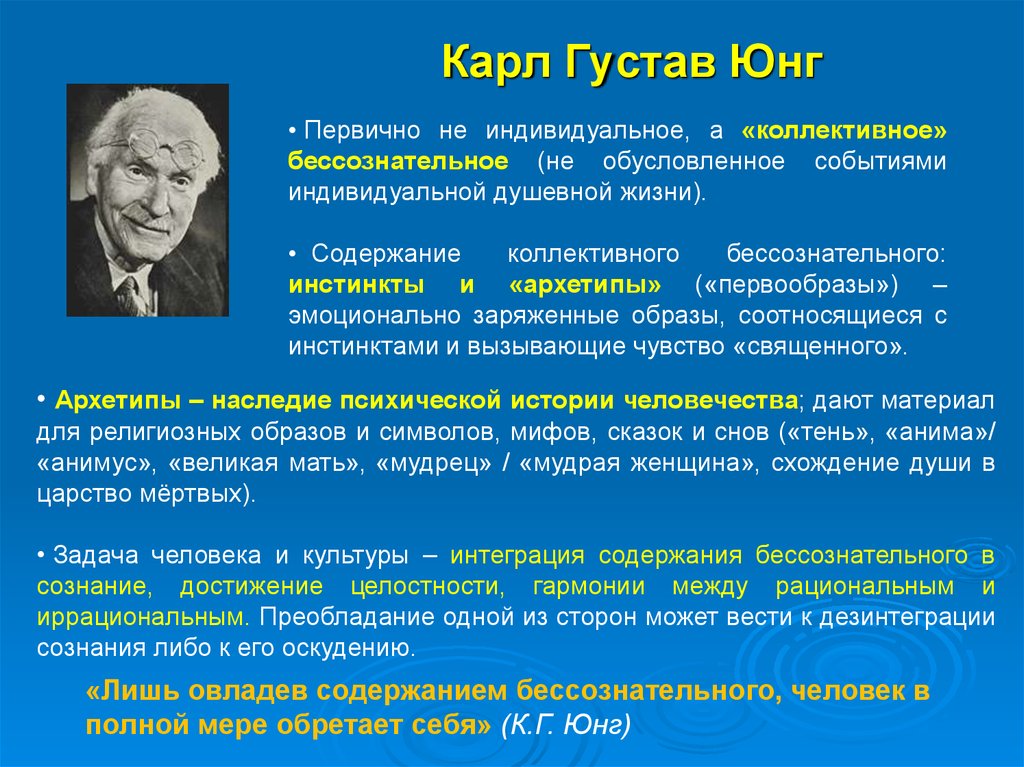

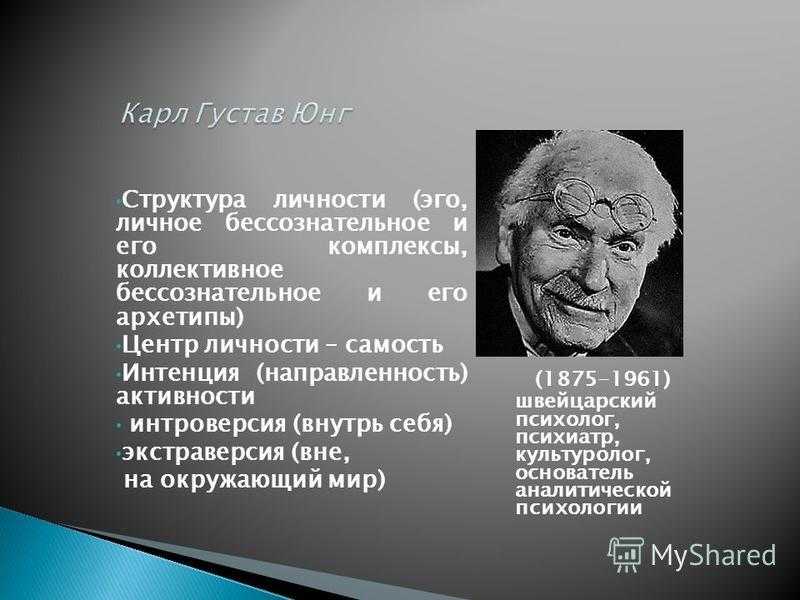

Современное определение отражает, или точнее сказать, включает в себя направления работы, которыми занимался известный швейцарский психолог, основоположник аналитической психологии Карл Густав Юнг (1875-1961). Юнг изучал вопросы, касающиеся сознательной части человеческой личности -его Эго, включающее социальные отношения, репрезентацию в социуме, понимание особенностей психологического характера, и пути достижения осознанности, которые человек проходит при индивидуации собственной личности, позволяющей ему понять и реализовать себя. Можно с уверенностью утверждать, что в этих позициях Карл Густав Юнг остается актуальным и востребованным в наше время.

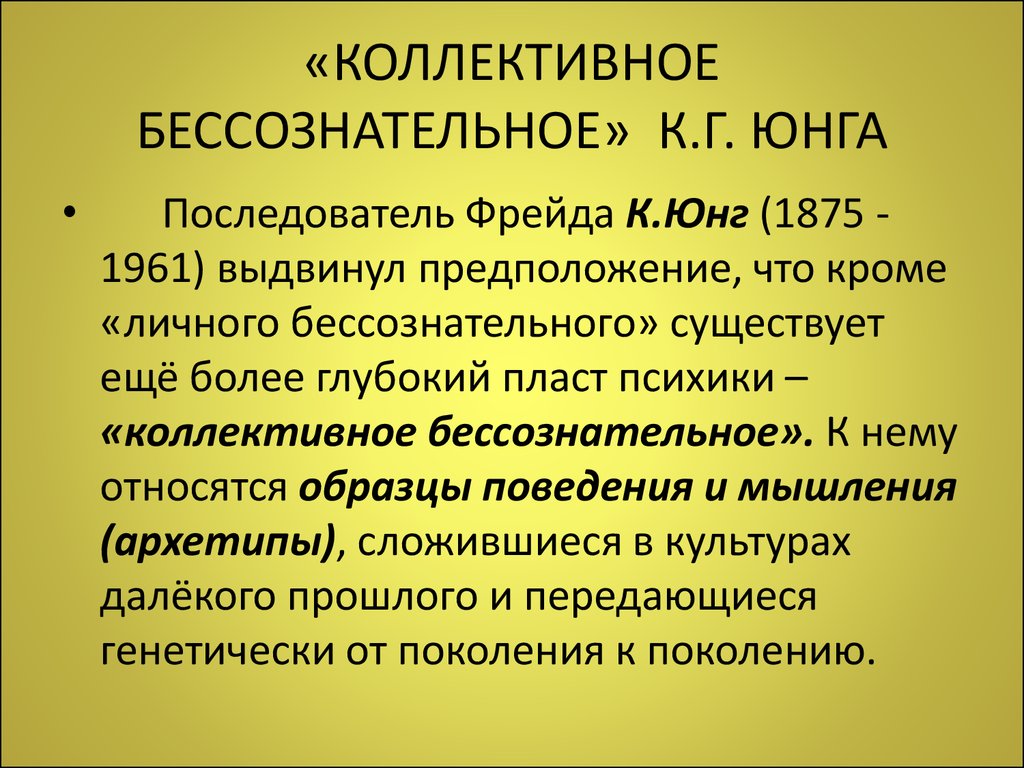

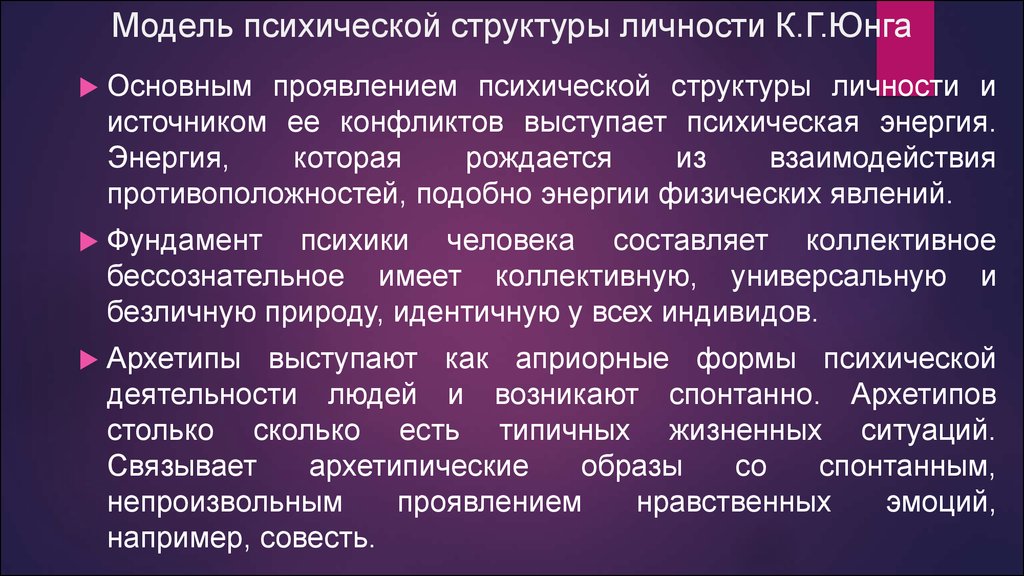

Согласно К. Г. Юнгу, значительную роль в деятельности и в мышлении человека играют, как индивидуальные особенности, в частности, приобретенные навыки и опыт, так и коллективное бессознательное. На основе данных, проведенных им исследований, было сделано предположение, что бессознательное в более чем 90% случаев участвует в принятии решений человеком. То есть, человек достаточно часто действует неосознанно, использует навыки и опыт не задумываясь. Большая часть решений продиктована не личностными (уникальными, приобретенными), а коллективными (типичными, предопределенными) частями человеческого сознания. Интуиция, страх, любовь и так далее, наполнены содержанием коллективного бессознательного, которое передается из поколения в поколение. Это общие для всех людей стереотипы поведения, эмоциональные отклики, которые проявляются в виде архетипов.

Архетипы участвуют в формировании сознания. Их влияние может быть, как положительным, так и негативным. Заряд зависит от того, на сколько индивид может интегрировать бессознательные импульсы с сознательной частью, так, чтобы они гармонично соединились.

В типологии личности, предложенной Юнгом, поведение человека не является случайным, поддается классификации и его можно предсказать. Каждая личность, при том, что она индивидуальна и уникальна, принадлежит к одному из определенных типов. Тип личности сохраняется независимо от происходящего в

жизни человека в течение долгого периода времени. Определение типологической принадлежности личности человека, как показывает практический опыт, имеет большое значение. Особая значимость прослеживается в бизнес-сфере в вопросе мотивации сотрудников, так как позволяет прогнозировать их поведение.

Социум создает условия для активации у человека тех психологических функций, которые помогают ему оптимально адаптироваться к предлагаемым обстоятельствам, для достижения успеха в данный период жизни, способствует улучшению тех заложенных функций, которые особенно актуальны и востребованы.

Для знания и понимания людей, их ценностей, мотивов их поведения, специалистам необходимо иметь представление о различных теориях и концепциях развития личности. В этой связи, изучение теории личности К.Г. Юнга остается неизменно актуальным и востребованным.

В этой связи, изучение теории личности К.Г. Юнга остается неизменно актуальным и востребованным.

Структура личности в теории К. Г. Юнга

К. Г. Юнг являясь учеником З. Фрейда, обожавшим своего учителя, не разделял полностью его взглядов и со временем отошел от классической концепции личности, предложенной Фрейдом. Эти разногласия породили новый взгляд на теорию личности.

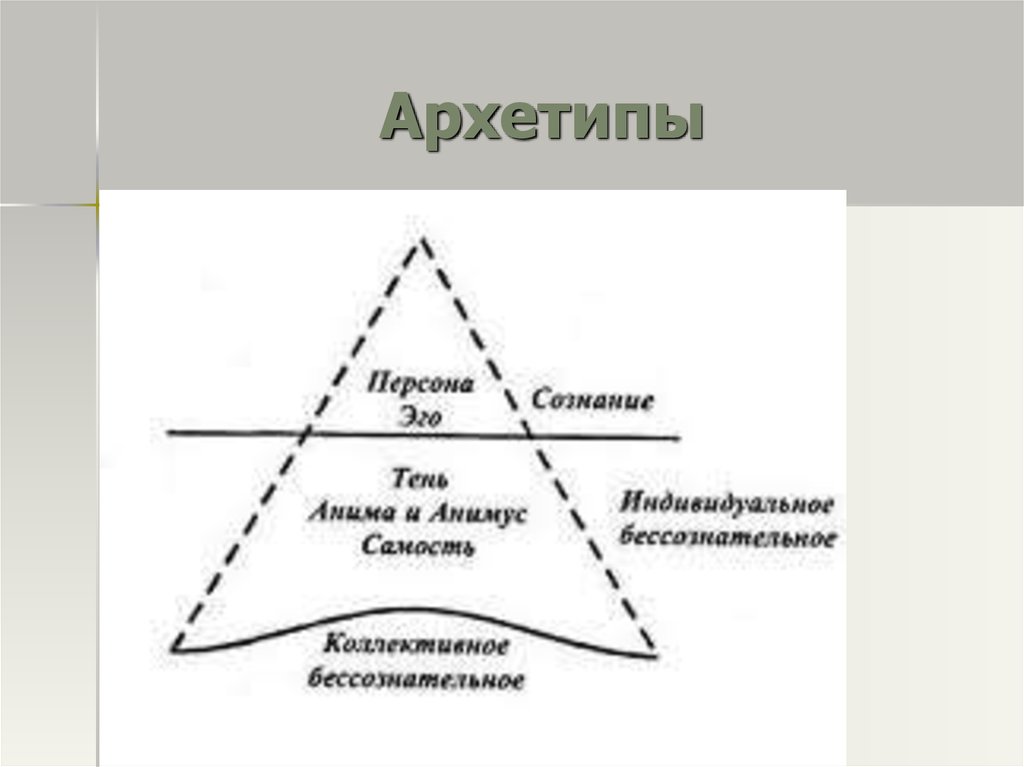

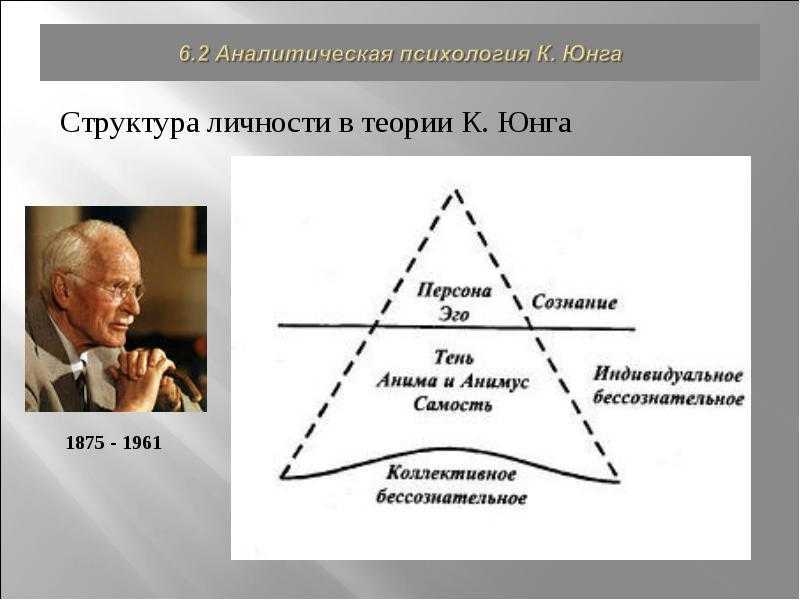

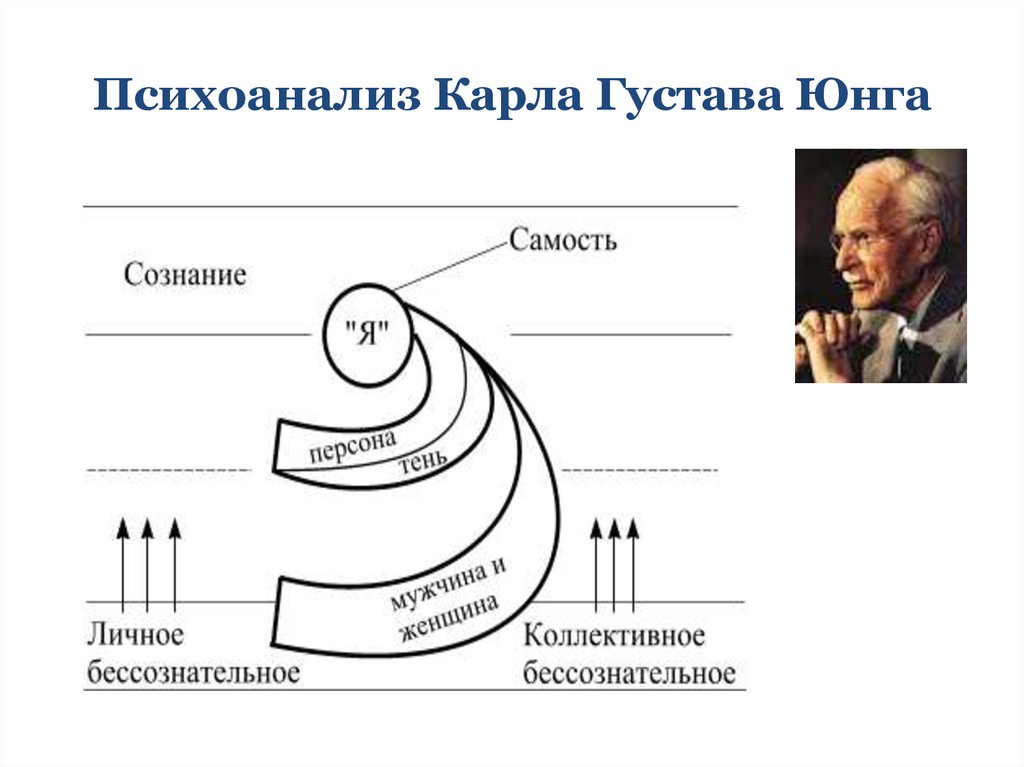

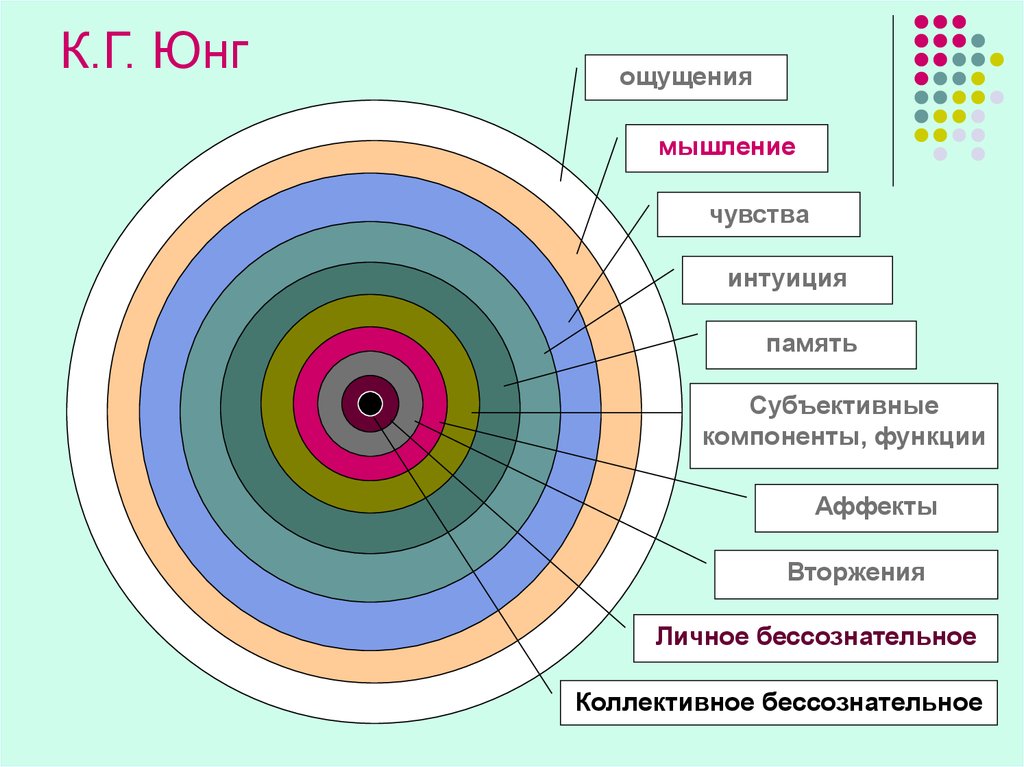

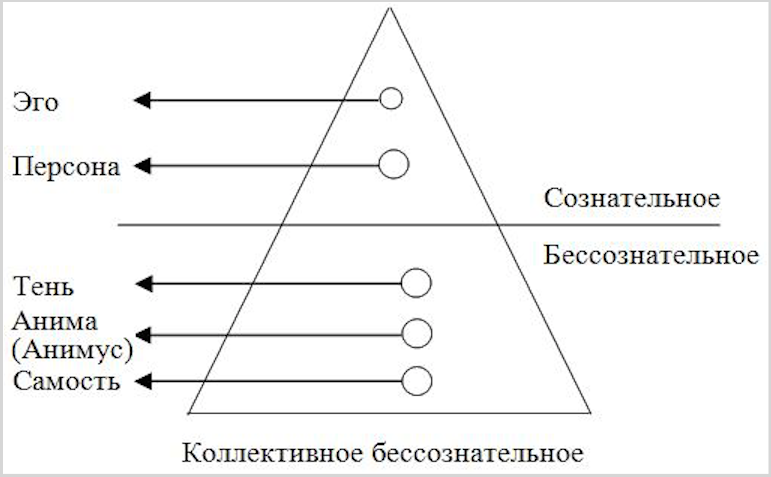

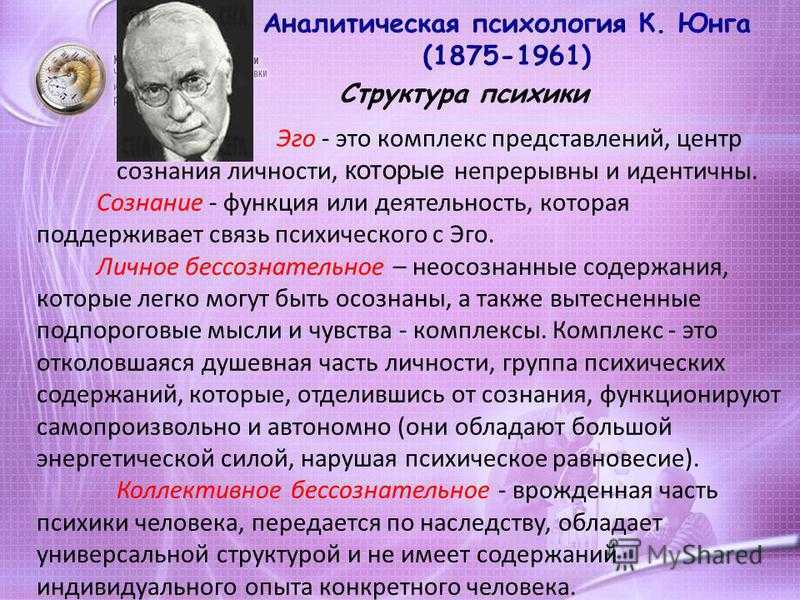

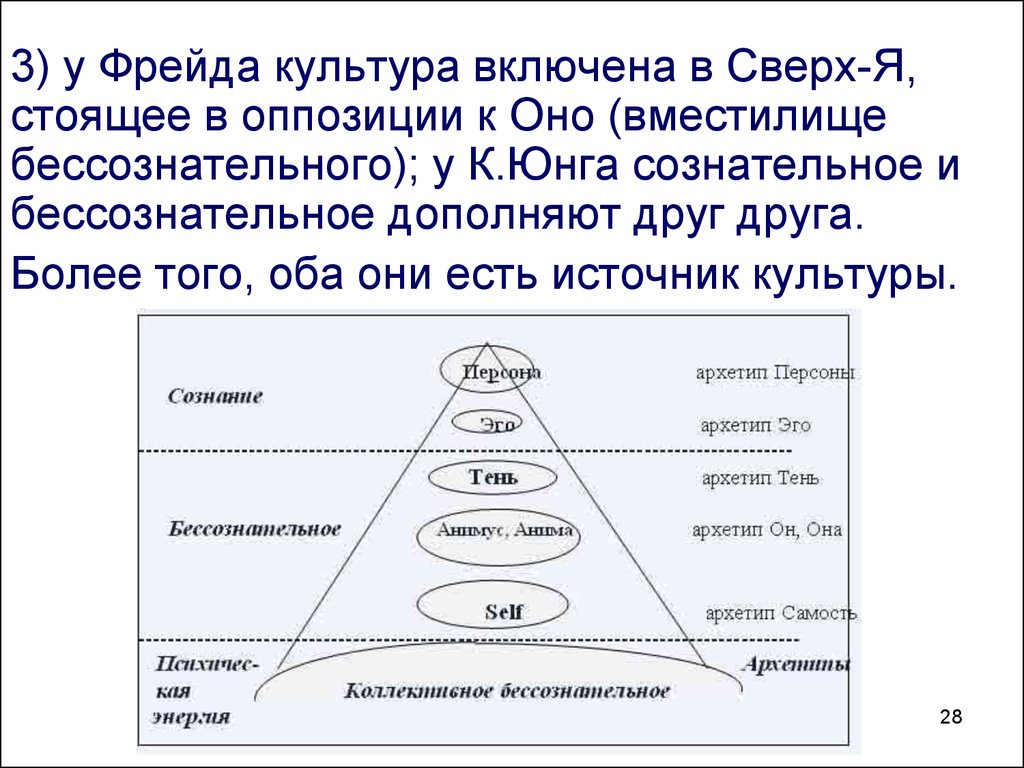

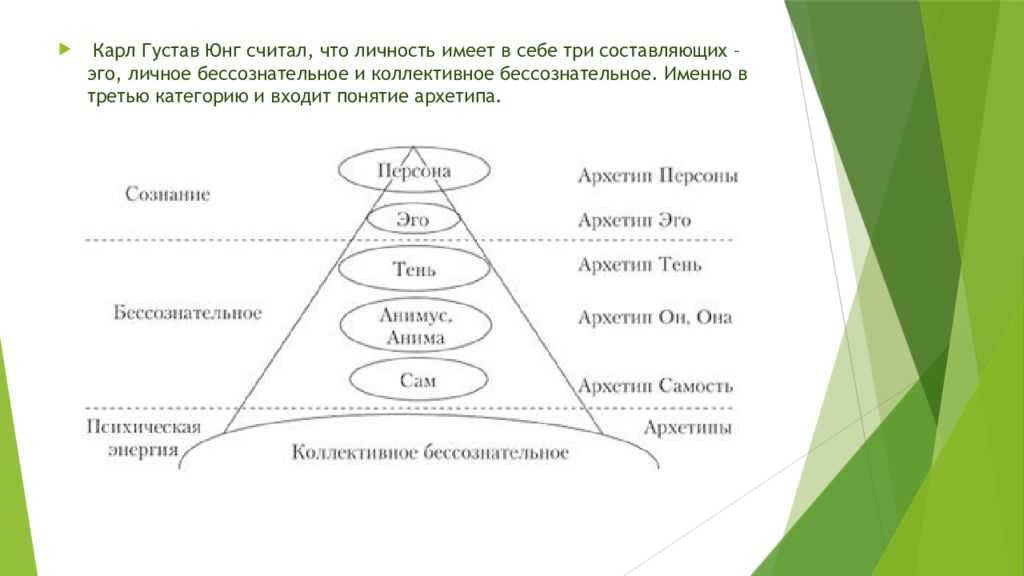

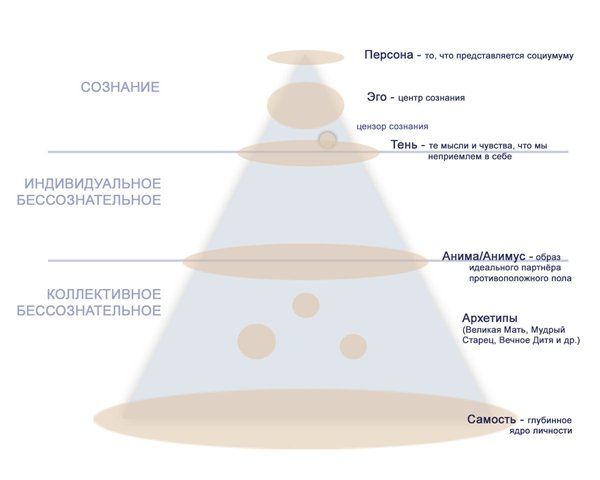

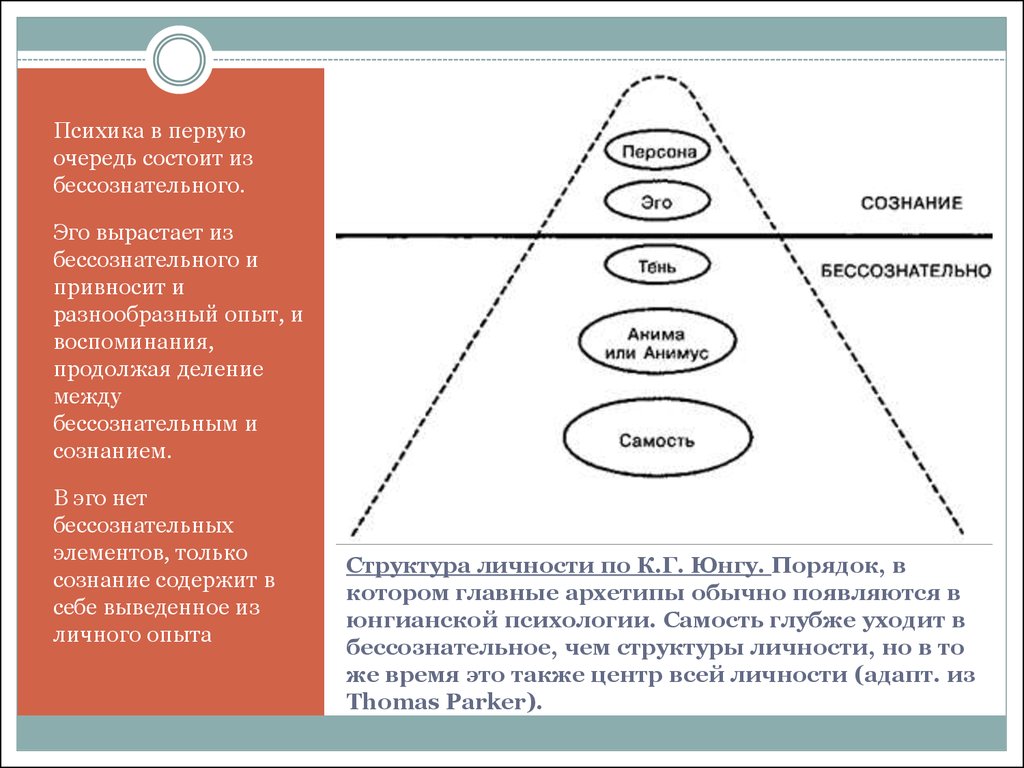

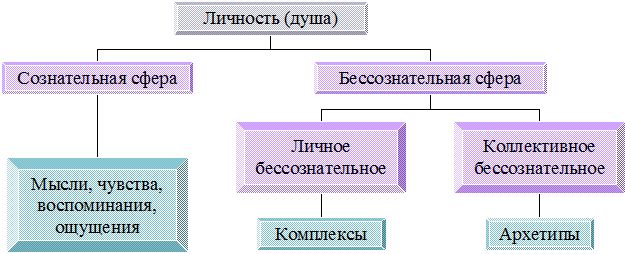

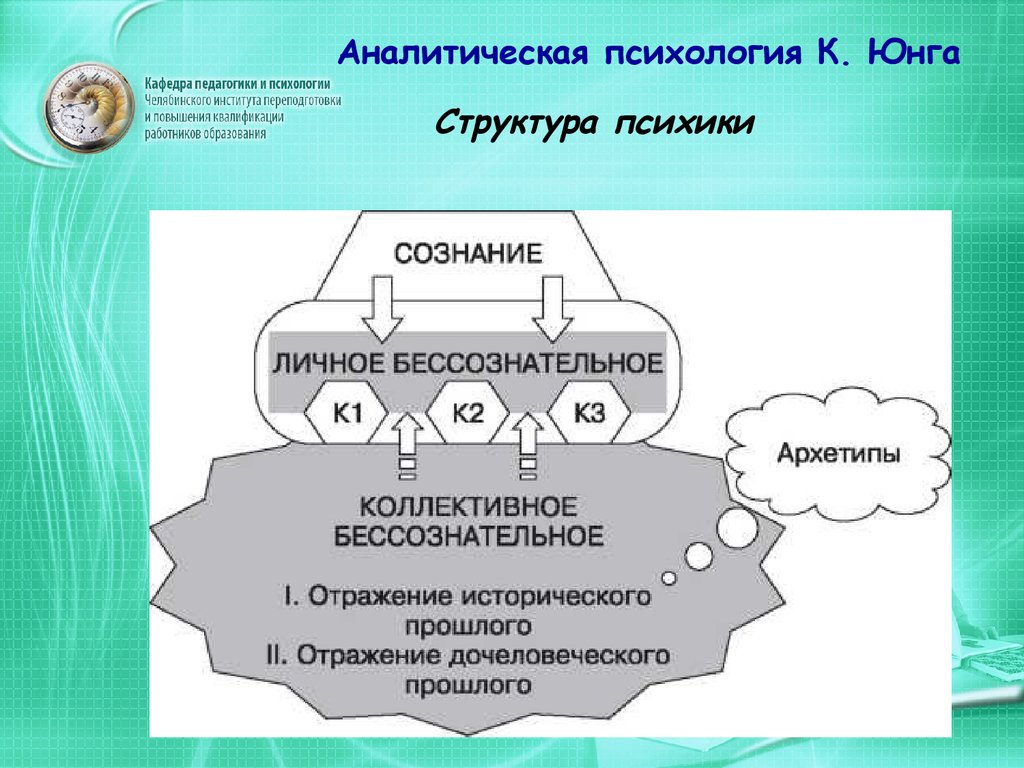

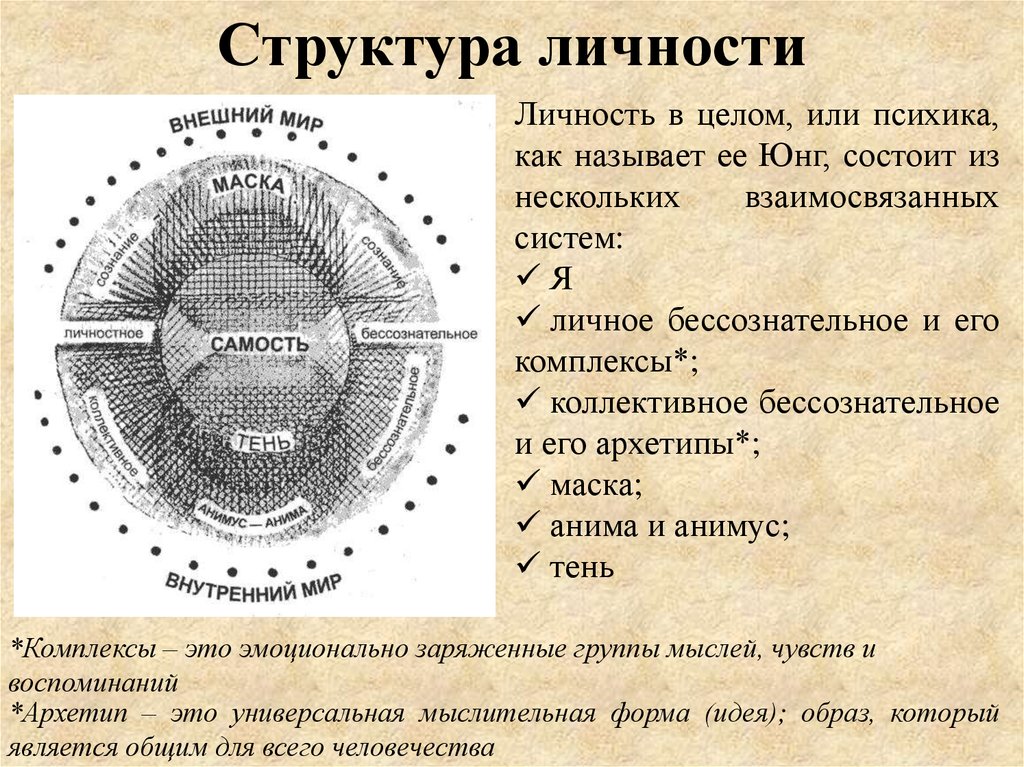

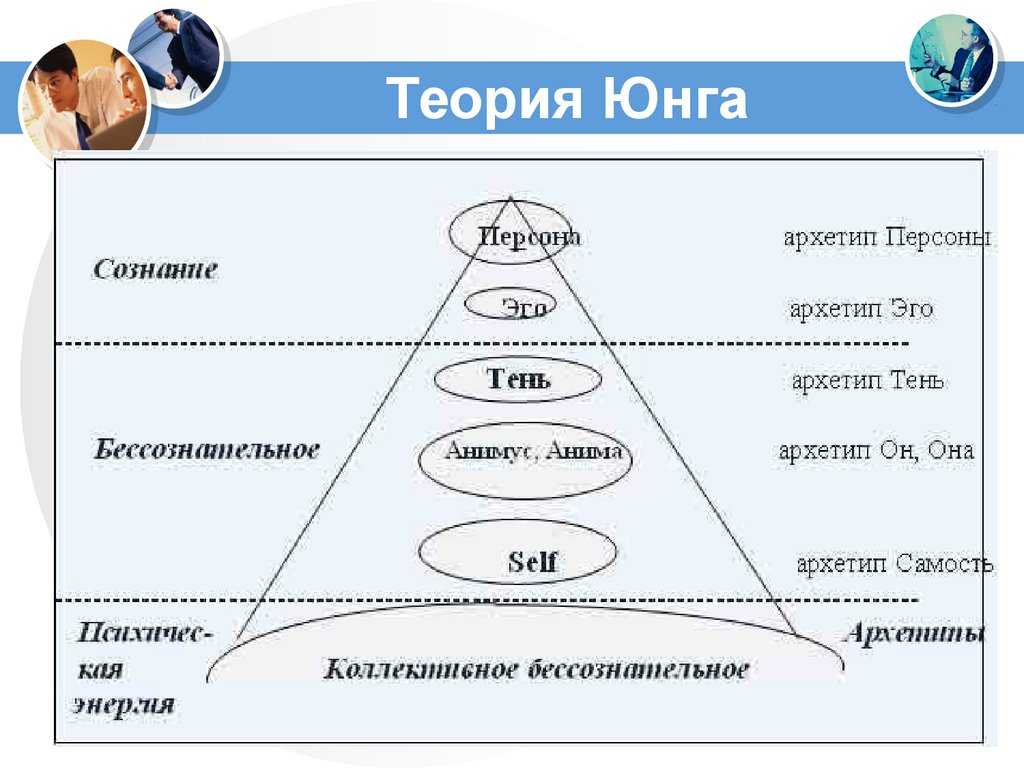

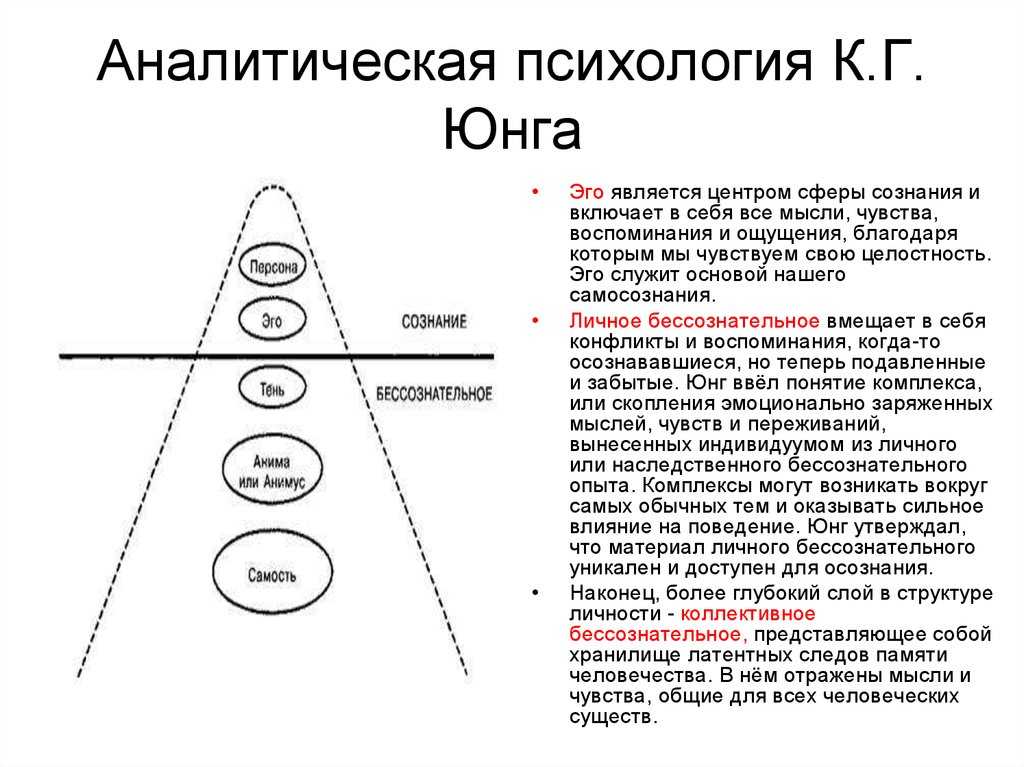

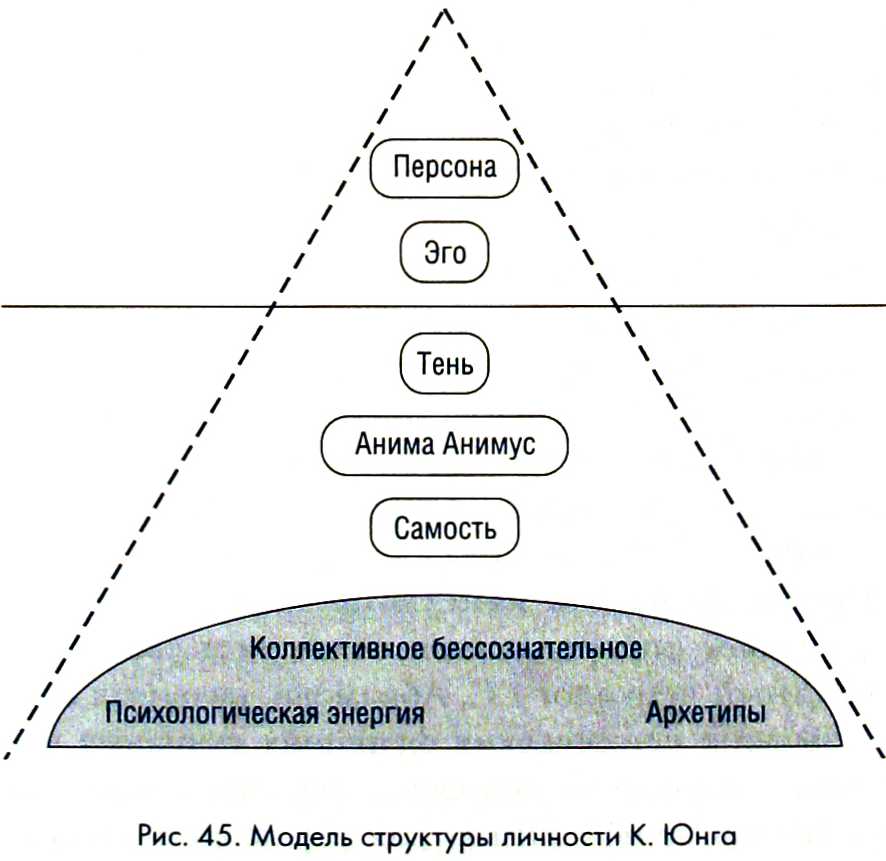

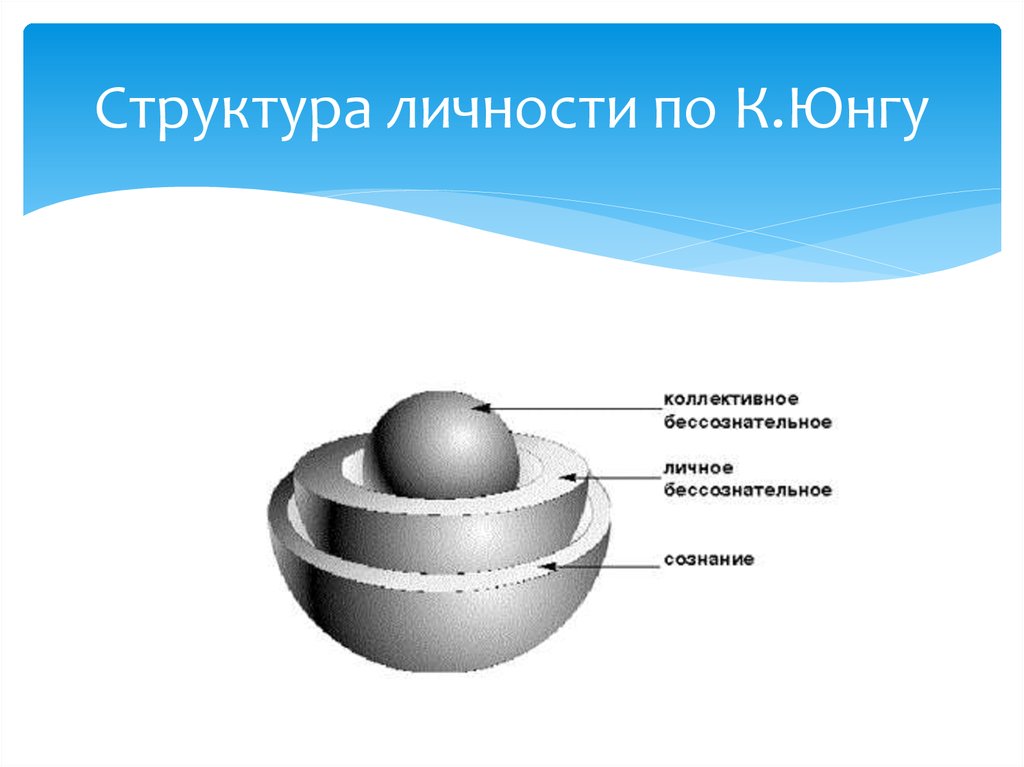

Согласно теории Юнга, структура личности (или психики) имеет три уровня: Эго (сознательная часть), Личное бессознательное и Коллективное бессознательное.

С точки зрения К.Г. Юнга сознательная сфера включает в себя «осознаваемые мысли, чувства, воспоминания и ощущения и служит основой самосознания, позволяя человеку воспринимать самого себя целостной и постоянной личностью» [1, стр. 200].

Непринятые желания, инстинкты, воспоминания, все, что личность подавляет и вытесняет включается в личное бессознательное. Личное бессознательное — это «вытесненное из сознания ввиду его несовместимости с сознанием». Можно сказать, что личное бессознательное — это верхняя часть бессознательного и состоит оно из чувственных комплексов — «скопления эмоционально заряженных мыслей, чувств и воспоминаний, вынесенных индивидуумом из его прошлого личного опыта» [1, стр. 200]. В центре каждого комплекса находится архетип. И это отправляет нас к еще одной важной части личности, к коллективному бессознательному.

Можно сказать, что личное бессознательное — это верхняя часть бессознательного и состоит оно из чувственных комплексов — «скопления эмоционально заряженных мыслей, чувств и воспоминаний, вынесенных индивидуумом из его прошлого личного опыта» [1, стр. 200]. В центре каждого комплекса находится архетип. И это отправляет нас к еще одной важной части личности, к коллективному бессознательному.

С точки зрения Юнга, коллективное бессознательное «является не чем иным, как возможностью, которая передается нам по наследству с древних времен, проявляется оно в виде психических первообразов, архетипов», и далее «творческий процесс заключается в бессознательном оживлении архетипа и его же развитии» [7, с. 56-57].

Коллективное бессознательное можно описать, как некое хранилище общих переживаний, знаний, которые накоплены за миллионы лет человечеством. К. Г. Юнг предполагал, что люди, на протяжении всего своего существования, постоянно преодолевали одни и те же кризисные ситуации, поэтому психика выработала внутренние механизмы урегулирования многих проблем. В связи с этим, Юнг рассуждал, что в каждом человеке уже есть необходимые знания из мирового опыта, внутри каждого — есть решение проблем из коллективного бессознательного.

В связи с этим, Юнг рассуждал, что в каждом человеке уже есть необходимые знания из мирового опыта, внутри каждого — есть решение проблем из коллективного бессознательного.

Архетип «начинает функционировать всюду там, где или еще не существует сознательных понятий, или же где таковые по внутренним или внешним основаниям вообще невозможны» [2, стр. 459], то есть это происходит тогда, когда личность не может опираться на свой индивидуальный опыт. Бессознательные сигналы находят выражение, разговаривая с человеком, через символы: сновидения, фантазии. Символические выражения интегрируются в сознательную сферу с помощью образов, которые воплощаются в процессе творческой деятельности в таких вещах, как живопись, рисунок, литература, танцы, пантомима, игра.

Архетипы К. Г. Юнга несут в себе функциональный смысл. С одной стороны, из поколения в поколение они передают человеку важные сведения об объектах и их свойствах, таким образом помогают ему адаптироваться к окружающим условиям. С другой стороны, архетипы могут осуществлять роль некоторой психологической защиты необходимой человеку. В подтверждение этому Юнг писал: «можно интерпретировать религиозные мифы как своего рода ментальную терапию от страданий и волнений всего

С другой стороны, архетипы могут осуществлять роль некоторой психологической защиты необходимой человеку. В подтверждение этому Юнг писал: «можно интерпретировать религиозные мифы как своего рода ментальную терапию от страданий и волнений всего

человечества — голода, войн, болезней, старости, смерти. Всемирно распространенный миф о герое, например, всегда описывает могучего человека или богочеловека, побеждающего зло в любых его проявлениях в виде драконов, змей, чудовищ, демонов и т. д., и спасающего людей от разрушений и гибели» [1, стр. 88-89].

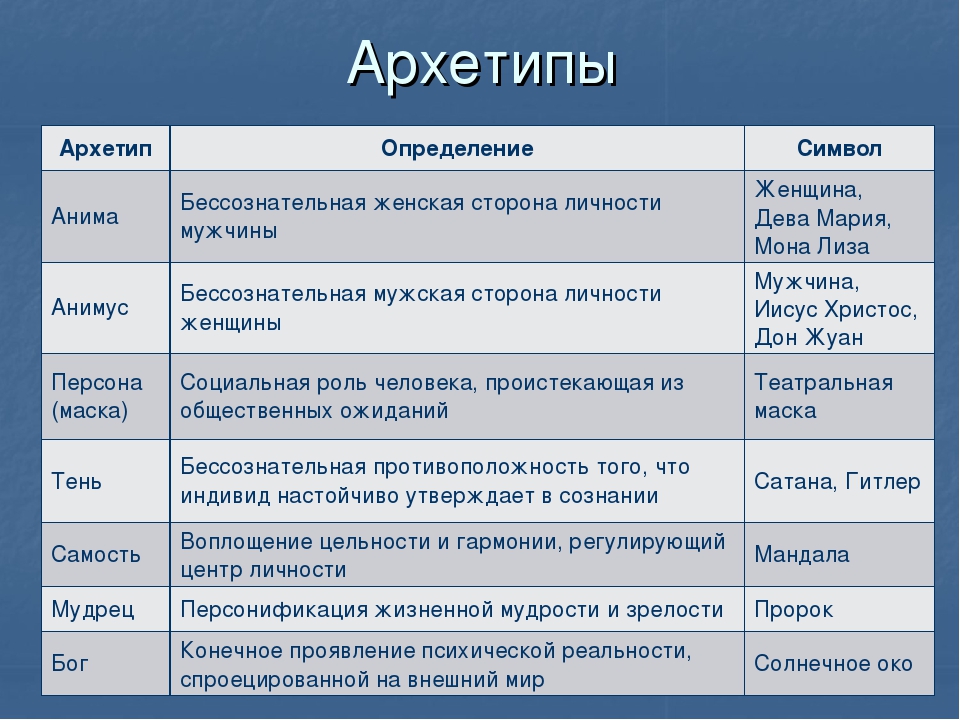

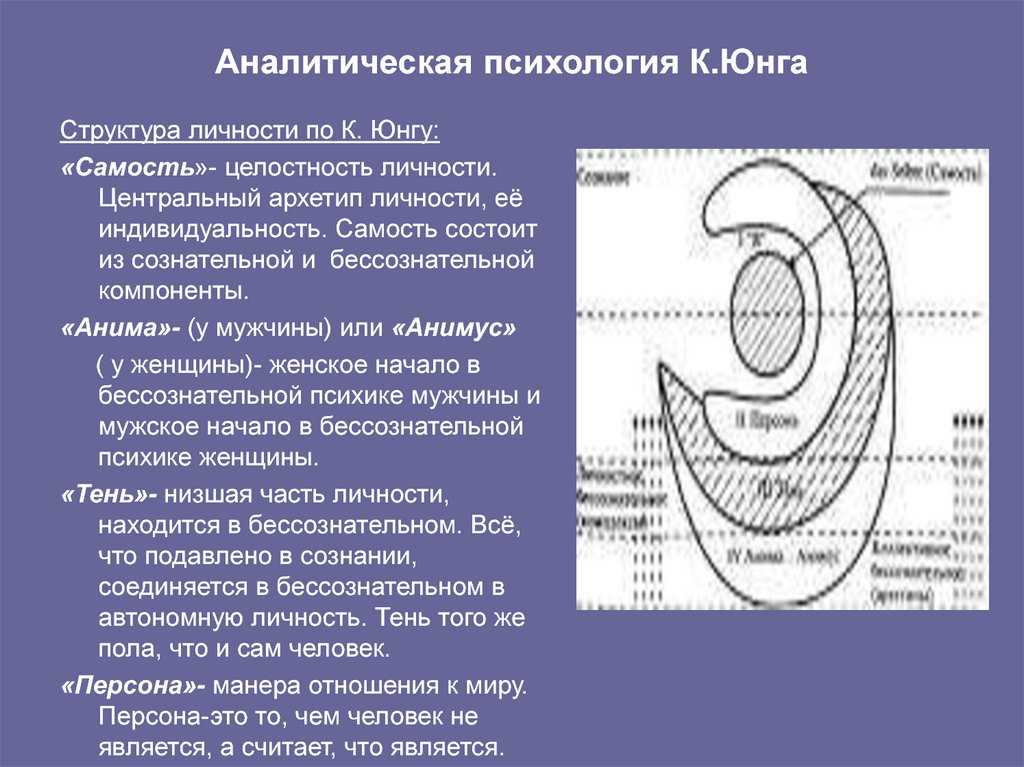

Юнг выделил и описал следующие архетипы:

1. Анима — бессознательный, фемининный архетип в мужчине;

2. Анимус — бессознательная, маскулинная часть личности женщины;

3. Персона (маска) — «социальная роль человека, проистекающая из общественных ожиданий и обучения в раннем детстве» [3, с. 48];

4. Самость — архетип единства и целостности, вместилище смыслов;

5. Мудрец — это та часть индивида, которая направлена по познание, на мудрость.

6. Тень — «это архетипическая форма, состоящая из материала, подавленного сознанием: ее содержание включает в себя те тенденции, желания, воспоминания и опыты, которые отсекаются человеком, как несовместимые с Персоной и противоречащие социальным стандартам и идеалам.» [3, с.

51].

Архетип Самости — центральный организующий принцип коллективного бессознательного. А обретении Самости, то сеть целостности, Юнг видел смысл жизни человека. Самость не ограничена условностями места и времени, в этом состоит юнгианский посыл о том, что у психики нет времени и места, события, которые произошли когда-то, оказывают такое же влияние на психику человека, как и те, что произошли вчера. Также в архетипе Самости нет понятия положительной или отрицательной энергии, то есть с одной стороны, это потенциал возможностей, с другой, потенциал разрушения.

Таким образом, самым значимым открытием К. Г. Юнга в сфере изучения психологической структуры личности считается понятие коллективного бессознательного, общее для всех людей хранилище памяти человечества, а также архетипов, которые наполняют его. А представление о Самости — является кульминационным моментом в его исследовании архетипов.

А представление о Самости — является кульминационным моментом в его исследовании архетипов.

Типология личности К. Г. Юнга

Одной из основных проблем психологического познания является проблема типологии личности. Юнг был тем, кто сделал ее важнейшей в исследовании. Разработанная Юнгом классификация личности, которая основана на типе отношений индивида к миру, было значимым открытием.

Он выделил две формы ориентации: экстравертную и интровертную.

Экстравертам свойственна ориентация на объект, поэтому в выборе формы поведения они опираются на мнение других людей, общепринятые нормы, а не на собственное, субъективное отношение к окружающему миру. На экстраверта внешний мир оказывает сильное влияние, поэтому они больше готовы к подчинению внешним требованиям и в большей степени опираются на внешние обстоятельства.

Для интроверта ценность субъекта выше, чем объекта. Интроверт при выборе формы поведения обращает внимание на свои внутренние переживания и чувства, а не на внешние обстоятельства. Для него более значимо его собственное мнение, а не суждения других, его оценка внешнего мира как правило осуществляется с позиции внутренней реальности. Таким образом, в иерархии ценностей интроверта его внутренняя необходимость всегда будет выше внешней.

Для него более значимо его собственное мнение, а не суждения других, его оценка внешнего мира как правило осуществляется с позиции внутренней реальности. Таким образом, в иерархии ценностей интроверта его внутренняя необходимость всегда будет выше внешней.

Следует отметить, что в человеке присутствуют обе эти противоположные установки, но чаще одна из них превалирует и считается сознательной, а другая занимает более низкое положение и относится к бессознательной части, и выполняет компенсаторную функцию по отношению к доминирующей.

Юнг предположил, что если бы в человеке реально доминировала одна установка из двух, это несомненно приводило бы его к утрате психического равновесия, поэтому, они должны быть скомпенсированы «бессознательной контрпозицией». То есть, личность, осознающая себя, как экстраверта, на уровне бессознательного придерживается противоположной — интровертной установки. В изолированной форме встретить экстравертную или интровертную установку практически невозможно.

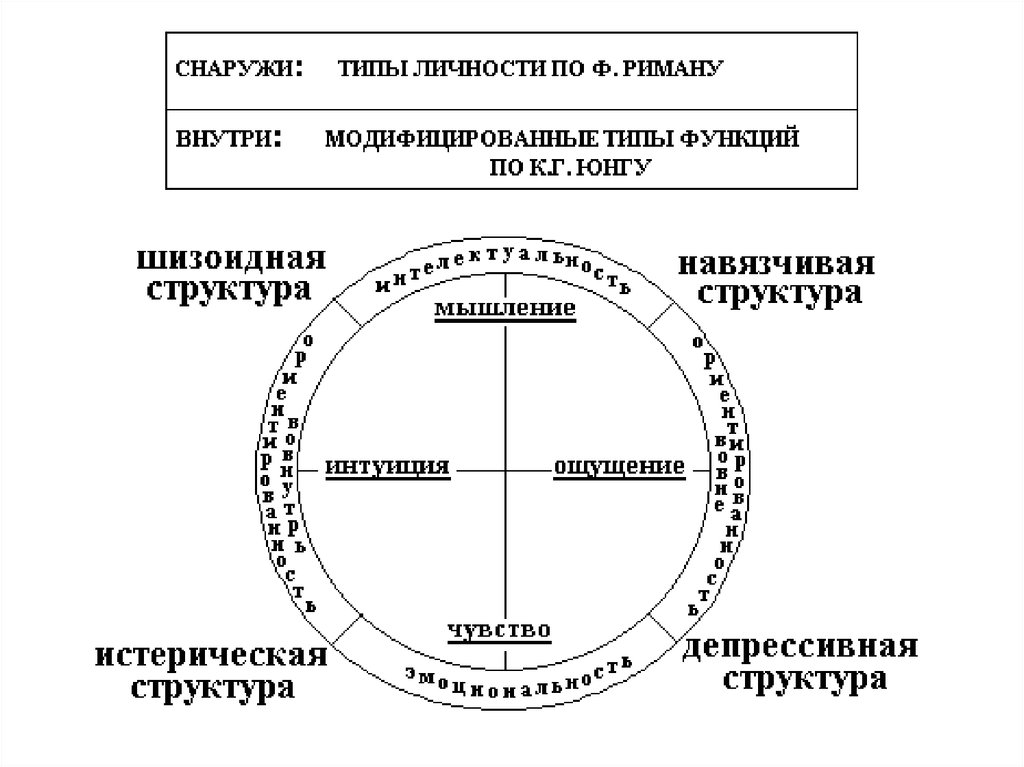

К. Г. Юнг эмпирически выделяет четыре психические функции, которые лежат в основе,

разработанной им типологии личности. Он писал: «Сознание ориентируется в окружающем следующими четырьмя функциональными способами: через ощущение (то есть восприятие органами чувств), указывающее на наличие чего-то; размышление, поясняющее нам, что это; чувство, говорящее нам, приятно это или нет, и интуицию, подсказывающую, откуда и куда оно идет» [6, с. 56]. То есть ощущение, мышление, чувство и интуиция есть у каждого человека, но, как правило, одна из этих функций, проявлена в большей степени, чем остальные. Поэтому интровертный и экстравертный тип личности, в зависимости от доминирования той или иной психической функции, может быть ощущающим, чувствующим, мыслительным или интуитивным.

Дополнительно Юнг подразделяет психические функции на рациональные и иррациональные. К рациональным функциям он относит чувство и мышление, а интуицию и ощущения относит к иррациональным. О рациональных функциях он говорил, что они «основывают весь свой образ действия на суждении разума», а иррациональные — «на абсолютной силе восприятия» [2, с. 452], в этом состоит их различие.

452], в этом состоит их различие.

Таким образом, типология личности, разработанная Юнгом, базируется на двух основаниях. Первое — это преобладающий тип личности (интроверсия или экстраверсия). Второе — это ведущая функция (чувство, мышление, интуиция, ощущение). Сочетание типов и функций позволяет говорить о восьми основных типах личности: экстравертный мыслительный, экстравертный чувствующий, экстравертный ощущающий, экстравертный интуитивный, интровертный мыслительный, интровертный чувствующий, интровертный ощущающий и интровертный интуитивный.

Человек, как правило, отождествляет себя с одной из функций, которая у него более развита. Это детерминирует различные психологические типы личности, и естественно особенности ее поведения и взаимодействия с окружающими.

Развитие личности по К.Г. Юнгу

Выше мы уже говорили об архетипе Самости, как о центре личности, вокруг которого организуются все остальные ее аспекты. Самость можно описать, как истинную сущность индивида, как подлинное «Я» человека. Юнг считал, что достижение Самости — это смысл человеческой жизни, конечная цель индивидуации.

Юнг считал, что достижение Самости — это смысл человеческой жизни, конечная цель индивидуации.

В теории Юнга индивидуация рассматривается, как процесс развития человека. Можно говорить, что индивидуация это некий путь, который проходит человек, совершая свои взлеты и падения, по которому он идет всю жизнь и в этом, следовательно, смысл его жизни — прийти к самому себе.

Как правило, человек скрывает свое истинное «Я» под Маской или Персоной и не признает свое истинное «Я», отрицая Тень. Поэтому процесс индивидуации или путь к самому себе начинается с признания существования и познания собственной Тени. Согласно Юнгу, Эго имеет темную и светлую сторону, при этом, последняя признается человеком. Темная же сторона Эго, как некое животное начало в человеке, не принимается и не осознается им. Путь к себе — это преодоление Персоны и постижение Тени внутри себя.

Индивидуацию Юнг рассматривает, как психологическое рождение индивида и выделяет четыре ступени или стадии на этом пути:

1. Ассимиляция личностью своей негативной стороны психики, то есть Тени;

Ассимиляция личностью своей негативной стороны психики, то есть Тени;

2. Ассимиляция своей второй половинки — Анимуса или Анимы;

3. Ассимиляция смысла всего мира и понимание своего места в жизни -обретение Мудреца;

4. Самость — достижение человеком полной гармонии.

Обретение Самости как центрального образования личности, гармонизирует противоположности, которые есть в человеке. Путь человека в реализации своего «Я», другими словами, становления единого, уникального, целостного, гармоничного индивида, неповторим и уникален.

К. Г. Юнг полагал, что развитие личности динамический процесс, который может длиться всю жизнь. По мнению Юнга, индивид постоянно достигает новых целей, приобретает новые знания, реализует себя все более полно.

Большое количество трудностей, препятствий, которые обязательно встречаются на пути развития человека, часто ведут к тому, что не каждый становится личностью: «Тот факт, что неизменно процветают конвенции какого-нибудь вида, доказывает, что подавляющее большинство людей выбирает не собственный путь, а конвенции, и вследствие этого каждый из них развивает не самого себя, а какой-нибудь метод, а значит, нечто коллективное за счет собственной целостности» [7, стр. 73].

73].

Для человека важно помимо событийного, материального плана существовать и на другом более глубоком уровне. Смысл заключается в том, чтобы быть в чувствительном контакте со своей Самостью, следовать жизненному потоку, осознавать его и быть в синхронии с этим течением. Можно сказать, что причинами потери человека связи с собой, со своей Самостью, как центром души, являются однобокость восприятия событий, а также чрезмерная тяга к самосознанию (однонаправленность), избыточная рефлексия и концентрация на чем-то одном.

Самореализация по К. Юнгу — это итог осуществления индивидуации. Достичь его очень непросто. Самореализация недоступна большому количеству людей. С точки зрения Юнга, она доступна способным и высокообразованным людям, имеющим к тому же достаточный для этого досуг. Самое важное, что человеку не надо отвергать в себе, или можно сказать, что надо научиться принимать в себе то, что его беспокоит. Конечно, осуществить это полностью невозможно, но об этом необходимо задумываться и начать делать попытки.

Несмотря на то, что концепцию о коллективном бессознательном и архетипах К.Г. Юнга, достаточно сложно понять и проверить эмпирически, она продолжает волновать умы и притягивать внимание многих специалистов в области психологии. Его понимание бессознательного, как жизненно необходимого источника мудрости, вызывало и вызывает интерес к его теории.

Сознательное и бессознательное в человеческой психике в частности, и культуре в целом, являются взаимодополняющими друг друга системами взаимодействия ментальностей, которые обогащают человечество новыми потенциалами самоопределения и самореализации.

Последнее время в профессиональной среде наблюдается рост популярности аналитической психологии и принятие многих из ее положений. Юнгианские институты работают во многих странах мира, в крупных городах США, регулярно проходят лекции, семинары, конференции, посвященные Юнгианскому анализу. В институте К. Юнга в Цюрихе, по сей день обучают аналитиков со всего мира.

Типология личности, предложенная Юнгом, нашла свое практическое применение в современном мире. Например, типология Myers-Briggs Type Indicator, сформированная на основе теории Юнга, широко применяется в качестве теста в бизнесе и образовании. Человек рассматривается по показателям интроверсии — экстраверсии, мышления — чувств, интуиции — ощущений, а также восприятия — суждения. Завершающая пара в этой цепи, была присоединена уже последователями теории Юнга.

Например, типология Myers-Briggs Type Indicator, сформированная на основе теории Юнга, широко применяется в качестве теста в бизнесе и образовании. Человек рассматривается по показателям интроверсии — экстраверсии, мышления — чувств, интуиции — ощущений, а также восприятия — суждения. Завершающая пара в этой цепи, была присоединена уже последователями теории Юнга.

Творческие находки Юнга, как очень полезные в работе, оцениваются различными специалистами, в числе, которых философы, историки и другие.

Многие известные ученые и писатели работали над идеями Юнга, развивали их. Например, Джозеф Кемпбелл, американский исследователь мифологии, Джеймс Хиллман, американский психолог, основатель школы архетипической психологии, Джин Шинода Болен, американский психоаналитик, автор популярных книг по архетипической психологии мужчин и женщин.

Понимание потребностей и возможностей человека, которые выходят за рамки материального мира, это одна из главных причин популярности Юнга сегодня. Понимание движущей силы развития личности, как конфликта между Эго, которое поддерживается традициями, предлагаемыми обстоятельствами, воспитанием, и истинным, более глубоким Я, которое связано с предназначением, миссией, делает поиски глубинных смыслов для современного человека особенно актуальными. Юнг полагал, что к середине жизненного пути Эго может полностью сформироваться, но не каждый человек находит себя и не все потребности души оказываются удовлетворенными, обретение истинности и целостности продолжается.

Понимание движущей силы развития личности, как конфликта между Эго, которое поддерживается традициями, предлагаемыми обстоятельствами, воспитанием, и истинным, более глубоким Я, которое связано с предназначением, миссией, делает поиски глубинных смыслов для современного человека особенно актуальными. Юнг полагал, что к середине жизненного пути Эго может полностью сформироваться, но не каждый человек находит себя и не все потребности души оказываются удовлетворенными, обретение истинности и целостности продолжается.

Список использованной литературы: 1. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. — 3-е изд. — СПб.: Питер, 2005. — 607 с.

2. Юнг К.Г. Психологические типы. — Минск: «Харвест», 2017. — 528 с.

3. Щербакова В. Миры на песке. — Рига: <ЖаКа», 2010. — 292 с.

4. Юнг К.Г. Воспоминания, размышления, сновидения. — Минск: «Харвест», 2003. — 496 с.

5. Мельник С. Психология личности. — Владивосток: «Дальневосточный государственный университет», 2004. — 97 с.

6. Юнг К.Г. Человек и его символы. — СПб.: «Б.С.К.», 1996. — 454 с.

Юнг К.Г. Человек и его символы. — СПб.: «Б.С.К.», 1996. — 454 с.

7. Юнг К.Г. Избранные работы. — СПб.: «Издательство РХГА», 2014. — 288 с.

8. Креггер О, Тьюсон Дж. Типы людей и бизнес. — АСТ: «Астрель», 2006. — 464 с.

9. Букалов А. В. Соционика, типологии Юнга и Майерс-Бриггс: сходства и различия. — «Международный институт соционики», 1998. — 32 с.

© Шнайдер В.Ф., Талалуева Т.А., 2021

Теория личности Юнга. Комплексы. Архетипы. — Психология 108

- К.Г. Юнг.

- Отход от психоанализа.

- Появление аналитической психологии.

- Структура личности по Юнгу.

- Архетипы.

Данная статья не претендует на исчерпывающее изложение темы и предназначена для студентов, изучающих психологию в рамках переквалификации, на базе первичного высшего образования, а также для тех, кто только интересуется идеями психоанализа.

Основатель направления «Аналитическая психология» Карл Густав Юнг родился в 1875 году в швейцарском городке Кесвиль в семье пастора. Окончив университет в Базеле, молодой врач около 6 лет проработал в психиатрической больнице Цюриха в качестве помощника известного психиатра Эйгена Блейлера, а начиная с 1910 года, Юнг входит в число учеников основателя психоаналитического направления Зигмунда Фрейда.

Окончив университет в Базеле, молодой врач около 6 лет проработал в психиатрической больнице Цюриха в качестве помощника известного психиатра Эйгена Блейлера, а начиная с 1910 года, Юнг входит в число учеников основателя психоаналитического направления Зигмунда Фрейда.

Довольно скоро Юнг становится одним из самых многообещающих учеников Фрейда и занимает ведущие позиции в психоаналитическом движении.

В 1914 между Фрейдом и Юнгом происходит разрыв.

И хотя в общем, Юнг остается на позициях психоанализа, его взгляды на одно из самых основных положений Фрейда — о доминирующей роли сексуальных влечений в мотивации человеческой личности, значительно расходятся со взглядами учителя, что приводит к непримиримым противоречиям.

Поводов для принципиального расхождения было два — собственный подход Юнга к идеям либидо и бессознательного.

Вспомним, в чем заключалась основная идея психоанализа.

Согласно Фрейду, поведение личности детерминировано бессознательными мотивами, в основе которых лежит сексуальное влечение, а причина внутренних конфликтов — неврозов и депрессий это, ни что иное, как неизбежные противоречия, возникающие между осознаваемой частью личности (супер эго) и неосознанными импульсивными желаниями (ид), обусловленными животной природой человека, которая, неизменно подавляется социальными и этическими установками.

Таким образом, в учении Фрейда человек — животное и человек — социальное существо находились в состоянии естественного противоречия.

Идеи же Карла Юнга касательно либидо и бессознательного были похожи на фрейдовские лишь на первый взгляд, а некоторые из них, особенно его взгляды на бессознательное, покоились на весьма экзотических для того времени воззрениях.

В целом, принимая саму идею либидо, Юнг лишил ее своей основной функции — сексуальной. В его понимании изначальным источником конфликта являлась не только сексуальная энергия, а некая психическая энергия как таковая. Сексуальная же энергия была не более чем ее частью и выходила на первый план (как и любая другая потребность) лишь в те моменты, когда становилась для личности актуальной.

В его понимании изначальным источником конфликта являлась не только сексуальная энергия, а некая психическая энергия как таковая. Сексуальная же энергия была не более чем ее частью и выходила на первый план (как и любая другая потребность) лишь в те моменты, когда становилась для личности актуальной.

В такой системе координат любая человеческая потребность, будучи не реализованной, могла послужить источником психологических проблем, а список таких потребностей расширялся весьма далеко за пределы сугубо животных порывов. Говоря точнее, природа базовой (животной) энергии по Юнгу оставалась прежней, но проявляла себя не только в сфере животных потребностей, но и в присущих только человеку видах деятельности.

Совершенно другие смыслы Юнг вложил и в понимание мотивов развития личности. Так, знаменитая идея Фрейда об эдиповом комплексе в понимании Юнга обретает несколько иной контекст. Теперь, привязанность ребенка к матери Юнг объясняет по большей части тем, что мать является источником удовлетворения текущих потребностей личности, например, базовых потребностей в пище и тепле. А что касается сексуальной энергии, то согласно логике Юнга, она становилась куда более актуальной в период полового созревания, а значит, гораздо позже. При этом, Юнгом вовсе не отрицался факт сексуальных влечений в раннем возрасте, но сводились они лишь к фрагментарным проявлениям, в одном ряду с другими психическими потребностями.

А что касается сексуальной энергии, то согласно логике Юнга, она становилась куда более актуальной в период полового созревания, а значит, гораздо позже. При этом, Юнгом вовсе не отрицался факт сексуальных влечений в раннем возрасте, но сводились они лишь к фрагментарным проявлениям, в одном ряду с другими психическими потребностями.

Исходя из разницы воззрений на доминирующую психическую энергию, вытекало и куда более далеко идущее различие, касательно основной парадигмы взглядов на личность человека, а точнее на то, чем эта личность определена в данный момент времени.

Так, согласно воззрениям Фрейда, основа человеческой личности, ее мотивы и порывы в настоящем в значительной мере определялись прошлым, а именно, детским периодом развития. Юнг же утверждал, что развитие личности вовсе не заканчивается в детстве.

Человек может значительно меняться в любом возрасте, а его побудительные мотивы, в равной мере, определяются, не только его детскими травмами, но и существующими сейчас и определяемыми в настоящем актуальными мотивами и задачами.

Так, использовав психоанализ Фрейда в качестве основы, Юнг весьма радикально обошелся с теорией своего учителя.

Однако, по-настоящему революционным воззрением Юнга стала его трактовка бессознательного, которое стало одной из основ новой теории личности.

Структура личности по ЮнгуСтруктурно личность Юнга почти не отличается от личности Фрейда, но только на первый взгляд.

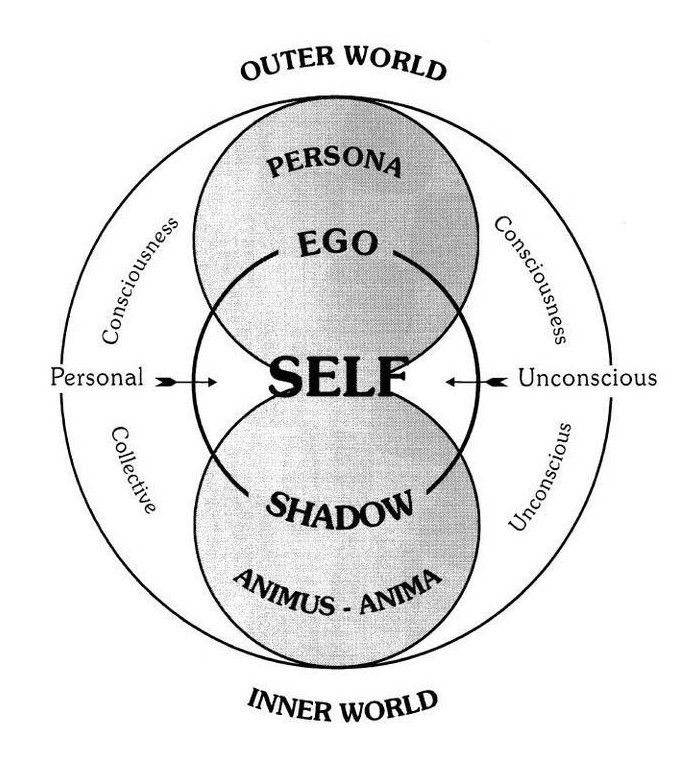

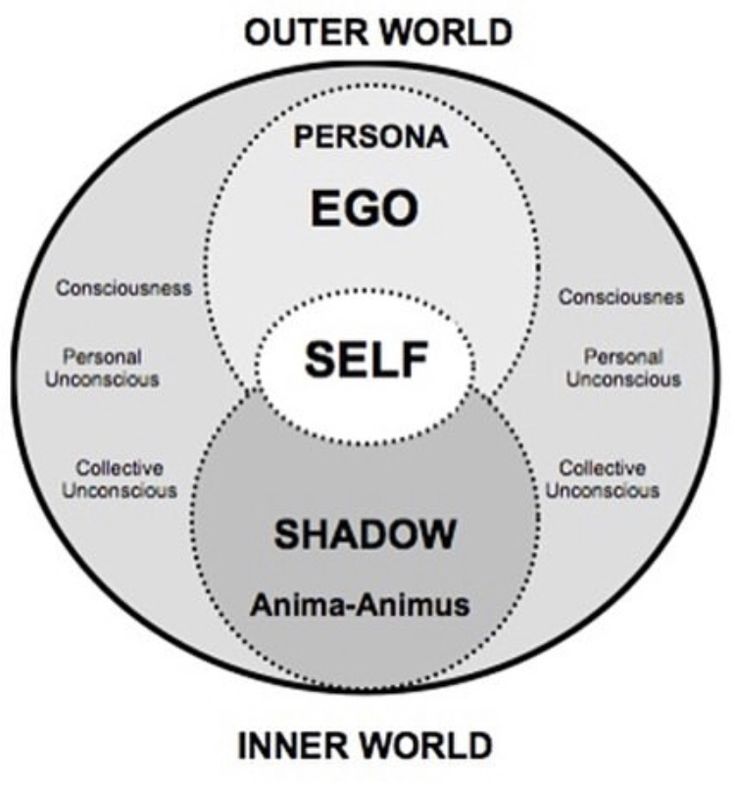

По Юнгу, личность — душа (психе), состоит из трех компонентов — ЭГО, Личного бессознательного и Коллективного бессознательного.

ЭГО — центральная часть сознания, которая включает мысли, чувства, ощущения, информацию (воспоминания). Именно эта часть нашего сознания ответственна за идентификацию нас, как отдельно существующей личности, за рациональное восприятие мира и за сознательную деятельность (осознаваемое поведение).

Личное бессознательное — вместилище информации, ранее осознаваемой, однако, по определенным причинам вытесненной и забытой. Такая концепция бессознательного была бы похожа на концепцию Фрейда, если бы Юнг не пошел намного дальше, предположив, что эта же сфера содержит, так называемые комплексы, или эмоционально окрашенные (заряженные) части психики, которые приобрели свойства почти автономного существования, неких отдельных психических сущностей, способных оказывать значительное влияние на человека, его состояние и поведение. Причина возникновения таких психических структур — травмирующие ситуации из личной истории, которые находились в оппозиции к эго и не могли быть им приняты (осознаны), и поэтому, оказались запертыми в подсознании.

Такая концепция бессознательного была бы похожа на концепцию Фрейда, если бы Юнг не пошел намного дальше, предположив, что эта же сфера содержит, так называемые комплексы, или эмоционально окрашенные (заряженные) части психики, которые приобрели свойства почти автономного существования, неких отдельных психических сущностей, способных оказывать значительное влияние на человека, его состояние и поведение. Причина возникновения таких психических структур — травмирующие ситуации из личной истории, которые находились в оппозиции к эго и не могли быть им приняты (осознаны), и поэтому, оказались запертыми в подсознании.

Нежелательный для осознания (травмирующий) материал вытесняется из сознательной части личности волевым усилием ЭГО, но при этом, без проблем продолжает свое существование в области бессознательного, вновь и вновь давая о себе знать в ситуациях, схожих с теми, при которых они возникли. Интересно, что по всей видимости, каждому вытесненному образованию (комплексу) соответствует антагонистическая идея (или убеждение), присутствующая в явном виде в сознательной части психики и являющаяся важным элементом сокрытия комплекса в бессознательном.

Для индивида проблема заключается в том, что благодаря этим компонентам психики, свобода его воли, в значительной степени нарушается, и индивид начинает вести себя, не в соответствии с требованиями реальной ситуации, а под воздействием (не актуальных в данный момент) внутренних причин из прошлого. Помимо этого, на поддержание статуса вытесненного материала в подсознании, тратится большое количество психической энергии личности, что само по себе, вызывает постоянное психологическое напряжение в жизни человека.

Комплексы влияют не только на поведение человека, но и на его мироощущение, поэтому в значительной мере определяют его стиль жизни, его поведение и перспективы дальнейшего развития.

Третья часть личности по Юнгу — коллективное бессознательное, представляет собой вместилище всеобщей памяти человечества (общая база данных), накопленное за сотни тысяч лет эволюции. Это, как бы коллективное наследие наших предков, существующее в скрытой образной форме в подсознании каждого индивида и, при определенных условиях, доступное для осознания, но также, только в виде образов.

Носителями этого коллективного наследия выступают особо значимые и энергетически мощные образы психики — архетипы (первичные модули), которые ответственны за инстинктивное поведение людей, за восприятие мира через посредство базовых идей, примерно одинаковых в различных культурах но, не связанных между собой напрямую.

Это объясняло тот факт, что люди разных культур, схожие жизненные ситуации воспринимали примерно одинаково. Например, отношение к отцу, матери, ребенку, смерти, учителям и т.п., очень похоже в разных, даже очень удаленных друг от друга культурах.

По мнению Юнга, каждый архетип ответственен за то, как именно будет вести себя индивид или группа в определенных жизненных обстоятельствах.

Примеры значимых архетипов Юнга — мать, ребенок, смерть, мудрец, бог, самость.

Юнг полагал, что восприятие архетипов доступно в образной форме во время сновидений.

Эти архетипы встречаются в разных культурах в виде символов, религиозных, художественных, литературных, философских.

Далее на рисунке представлена структура личности по Юнгу

Важнейшие архетипы ЮнгаЛогично, что число архетипов должно быть равно количеству типовых (повторяющихся, схожих) ситуаций нашей жизни, из чего понятно, что речь идет о фактически неограниченных их количествах. Однако, Юнг выделял особо, лишь некоторое количество самых важных из них, это маска (персона), анима, анимус, тень и самость.

Именно этот набор архетипов принимает особое участие в в формировании личности, во многом определяя ее структуру (см. рисунок).

МАСКА (персона). Один из важнейших для личности архетипов название которого говорит само за себя.

Маска, это та часть нашего сознания, которая обращена в социум. Именно через нее происходит взаимодействие с обществом.

Для каждой социальной ситуации у каждого человека есть своя разновидность маски.

Функция маски — имитировать социально приемлемый образ нас самих, а также, скрывать то, чем мы являемся на самом деле.

Маска очень важная часть нашей личности, которая ответственна за успешную социальную жизнь, но, как и любая полезная вещь, она несет в себе, как благо, так и зло. Зачастую маска начинает играть такую большую роль для большинства из нас, что мы намертво забываем то, кто мы на самом деле, это значит, что мы попадаем под власть искусного инструмента, который незаметно порабощает нас. Из сказанного легко сделать вывод, что МАСКА (ПЕРСОНА) — архетип, находящийся в процессе постоянного изменения, суть которого постоянно приспосабливаться к новым обстоятельствам.

ТЕНЬ. То, что ответственно за «примитивную» животную часть нашей личности, тень — это наши естественные импульсы (эгоистичные, сексуальные, агрессивные), которые, по разным причинам, не принимаются ни обществом, ни нами самими. Соответственно, мы склонны к подавлению ее естественных проявлений. Однако, сам Юнг считал Тень — двоякой по сути.

С одной стороны, она представляет для личности очевидные проблемы, с другой же, является мощным источником универсальной энергии, которую можно использовать и в «мирных целях», например, направить ее энергию в творческое русло.

Согласно Юнгу и Тень, и Персона представляют собой особенные архетипы и являются некой базисной структурой (ядром) в коллективном бессознательном. Причина такого воззрения вероятно в том, что эти архетипы, в отличие от остальных, отвечают за самосознание личности, и поэтому, и один, и другой проявляются, как в личном бессознательном, так и непосредственно в сознании.

Роль Эго заключается в том, чтобы создавать между Тенью и Персоной определенное подобие гармонии.

Это означает направление огромной энергии Тени в нужное русло.

С другой стороны, это означает использование Персоны, как практичного инструмента для жизни в социуме, без отождествления с ней.

АНИМА и АНИМУС. Эти два архетипа связаны с образами Отца и Матери, мужчины и женщины.

Для мужчины Анима образ — идеал, связанный, с одной стороны, с матерью, с другой, несущий в себе бессознательную женскую сторону мужской натуры, а также и представления об идеальной женщине, которые в немалой степени оказывают влияние в поиске партнерши.

Типичные проявления Анимы в мужском характере, это чрезмерная эмоциональность, чувственность, иррациональная импульсивность.

Игнорирование женской стороны своей натуры приводит к определенной дисгармонии в развитии мужской личности и потере определенных возможностей.

Для женщины Анимус, это образ идеального мужчины, партнера, отца, а также мужская часть ее личности. Проявления Анимуса в женском характере — агрессивность в обществе и семье, стремление к доминированию, самостоятельность, логика.

Так же как и в случае с мужчиной, игнорирование или отвержение мужской части личности приводит к одностороннему развитию.

САМОСТЬ. (Я, такой как есть). Не проявленный в обычных условиях, этот архетип становится центром всей личностной структуры после особого акта, который Юнг называл ИНДИВИДУАЦИЕЙ.

Индивидуация личности происходит тогда, когда все ее внутренние, в обычных условиях находящиеся в антагонизме структуры, приходят в равновесие и соединяются в одной целостной гармонии.

Только тогда, определяющим архетипом личности становится Самость.

Юнг считал, что самоактуализация Самости весьма редкое явление, тем не менее, это основная цель человеческого существования. По мнению Юнга, Самость представляет собой воплощение нашей естественной религиозности и подсознательно подталкивает человека к развитию внутренней гармонии.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАТЬИ — Личностные установки и функции. Типы личности. Развитие личности.

Объяснение теории личности Юнга — 4 функции и 8 типов

Карл Юнг был швейцарским психиатром и психоаналитиком, основателем аналитической психологии. Работа Юнга оказала влияние на психиатрию, антропологию, археологию, литературу, философию и религиоведение.

Юнг также работал научным сотрудником в знаменитой больнице Бургхольцли под руководством Ойгена Блейлера.

Первоначально Карл Юнг находился под влиянием Фрейда, но позже он выбрал другой путь. Это привело к разработке личностного теста Майерс-Бриггс.

Теория личности Юнга на самом деле была изобретена для демонстрации сложности личности человека и ее последствий. На самом деле он был разработан для обозначения людей на основе их типов личности.

Он был больше сосредоточен на сложности человеческого разума.

Вы получите:Содержание

- Интроверсия

- Экстраверты

- Карл Юнг также описал четыре функции человеческой личности:

- A. Экстравертное мышление

- B. Интровертное мышление:

- C. Экстравертное ощущение:

- D. Интровертное ощущение:

- E. Экстравертное чувство:

- F. Интровертное чувство:2 0

- G. Экстравертное чувство:

- G. 19 Х. Интровертная интуиция:

- Заключение

- Часто задаваемые вопросы

Теория личности Юнга была построена на основе двух установок личности, то есть интроверсии и экстраверсии.

Интроверсия Относится к теории личности людей, чья психическая энергия ограничивает только их собственные мысли и чувства.

Интроверты считаются застенчивыми людьми. Они всегда сосредоточены на собственных мыслях. Им не нужны мнения других людей в мире.

Есть некоторые черты, указывающие на то, что вы интроверт:

- Вам нужна тишина, чтобы сосредоточиться.

- Итак, вы рефлексивны

- Вы обладаете самосознанием.

- Кроме того, вы обычно не торопитесь с решениями.

- Вам комфортнее в одиночестве.

- Итак, Вы не любите работать в группе или хотите работать в одиночку.

- Вы предпочитаете больше писать, чем говорить.

- Вы чувствуете усталость после пребывания в толпе.

Если у вас есть какие-либо из вышеперечисленных черт, то вы можете считать себя интровертом.

Интроверты знают, что им нравится, а что нет. Они глубоко связаны со своими ценностями и знают, чего хотят получить от жизни. Такая сильная уверенность в себе делает человека более привлекательным, утонченным и желанным.

Исследователи обнаружили, что интроверты имеют более высокий приток крови к лобной доле. Эта часть мозга помогает вам запоминать вещи, решать проблемы и планировать заранее.

ЭкстравертыЭкстраверты относятся к типу людей теории личности. Это противоположность интроверсии. Психическая энергия течет к внешнему миру и другим людям. Эти типы людей очень общительны и очень открыты.

Экстравертов часто называют душой компании. Их общительная, яркая натура привлекает к ним людей, и им трудно отвернуться от внимания. Они процветают от взаимодействия.

Есть несколько черт, указывающих на то, что вы экстраверт:

- Вам нравится общение в обществе.

- Итак, Вы не хотите долго жить в одиночестве.

- Вы расцветаете среди людей.

- Кроме того, Вы друг многих людей.

- Вы предпочитаете обсуждать проблемы и решения.

- Например, вы общительны и оптимистичны.

- Вы не боитесь риска.

- Вы гибки.

Приведенные выше символы показывают, что у человека экстравертная личность.

Человек-экстраверт, получающий удовольствие от деятельности, связанной с большими общественными собраниями, такой как вечеринки, общественные мероприятия, публичные демонстрации, деловые или политические группы.

Они также склонны хорошо работать в группах.

Экстраверт, скорее всего, получит удовольствие от времени, проведенного с людьми, и получит меньше удовольствия от времени, проведенного в одиночестве. Они, как правило, полны энергии, когда находятся рядом с другими людьми, и более склонны к скуке, когда остаются одни.

Карл Юнг также сказал, что все люди в этом мире состоят из двух личностных отношений.

Остальная установка личности переносится в бессознательное.

- Ощущение

- Думать

- Чувство

- Интуиция

Кратко изучим эти функции:

1.

Ощущение

Ощущение Психическое состояние или физическое ощущение, возникающее в результате стимуляции органа чувств или внутренних телесных изменений, таких как холод или боль.

Состояние возбужденного чувства или интереса, вызванное у ряда лиц или в сообществе каким-либо слухом или происшествием.

Полностью обратная функция Интуиции. Это относится к процессу сбора информации непосредственно из органов чувств, а не из бессознательного.

2. МышлениеМышление – основная функция человеческой личности. Эта функция в основном использует логику и доводы и меньше фокусируется на эмоциях.

Мышление означает, что когда человек наблюдает что-либо вокруг себя и в окружающем мире и думает об этом и о том, что он хочет исследовать дальше.

Также человек думает после любого обсуждения или события.

3. Чувства Юнг определял чувство как «преимущественно процесс, происходящий между эго и данным содержанием.

Это похоже на то, что вы хотите выразить. Например, Счастье, печаль, волнение и т. д. — это чувства, которые может испытывать человек.

4. ИнтуицияЭто последняя функция личности человека. Это относится к способности понять что-то быстро без сознательного рассуждения.

Это та психологическая функция, которая бессознательно передает восприятие. Например, Любовь с первого сайта.

Иногда человек видит кого-то и сразу влюбляется, не задумываясь. Это интуиция, которая играет важную роль в жизни человека.

Теперь два отношения человека, которые мы уже обсуждали, то есть интроверсия и экстраверсия, объединяются с ранее обсужденными четырьмя функциями, что приводит к образованию 8 функциональных вариаций.

Функциональные вариации также известны как следующие типы личности:

A. Экстравертное мышление Это люди, которые обычно очень строги в своей жизни. Они очень строго соблюдают все правила и нормы. Они очень пунктуальны, а это значит, что они всегда вовремя.

Они очень строго соблюдают все правила и нормы. Они очень пунктуальны, а это значит, что они всегда вовремя.

В основном они работают над каждой задачей для достижения своей цели. Они всегда думают сначала о себе, а потом о других. Наконец, мы можем сказать, что они похожи на глупых людей.

Б. Интровертное мышление:Это люди, которых больше всего интересуют собственные мысли и чувства. Они не любят работать в группах.

Кроме того, они чувствуют усталость после пребывания в толпе. Они чувствуют себя более комфортно, живя в одиночестве большую часть времени.

Они очень творческие личности, но проявляют свои творческие способности только в одиночестве.

C. Экстравертное ощущение:Эти люди считаются чрезвычайно счастливыми людьми. Они всегда находят счастье в обществе.

Экстраверты ни о чем не думают, а живут только ради счастья. Они также хотят видеть других людей и в основном привлекают положительную энергию. Они всегда ищут счастья и удовольствия.

Они всегда ищут счастья и удовольствия.

Это люди, которые ничего не ждут от других людей. Они хотят создавать вещи сами как можно больше.

Другими словами, можно сказать, что эти люди не зависят от общества. Также им наплевать на то, что происходит в обществе.

E. Экстравертное чувство:Эти люди очень эмоциональны и чувствительны. Они оценивают и реагируют на каждый момент, происходящий в их жизни, и серьезно относятся к тому, что их волнует.

Экстраверты также очень общительны, что полностью противоположно интровертному мышлению. Им нравятся групповые мероприятия, вечеринки и т. д. И они демонстрируют свое творчество на публике. Они всегда предпочитают работать в группе, а не в одиночку.

Им нравится обмениваться мыслями с другими людьми.

Ж. Интровертное чувство: Люди такого типа всегда сомневаются в себе. Они всегда сосредотачиваются на поиске причин или истории всего, что они делают. Они очень глубокие мыслители.

Они всегда сосредотачиваются на поиске причин или истории всего, что они делают. Они очень глубокие мыслители.

Также они ни с кем не делятся своими чувствами. Они решают большинство вопросов своей жизни в одиночку.

Интровертное Чувство имеет дело с моралью и тем, во что человек действительно верит. Интровертное чувство более глубокое и сложное. Это также известно как «функция суждения», потому что такие люди часто очень легко судят других людей.

G. Экстравертная интуиция:Экстравертная интуиция выполняет функцию восприятия (сбора информации). Их ум очень творческий. Они всегда пытаются найти что-то новое для экспериментов. Кроме того, они собирают много информации обо всем, что поглощают в своей жизни.

По натуре они очень целеустремленные. Они всегда остаются мотивированными в любой ситуации, а также мотивируют других людей.

Некоторые спрашивают, как развить экстравертную интуицию? Ответ прост:

· Узнайте больше и задайте больше вопросов.

· Будьте настойчивы. Не сдавайтесь легко в вещах, которые вы изучаете.

· Молчи. Вы должны дать себе некоторое время, чтобы посидеть в тишине.

· Пишите или рассказывайте о своих идеях.

Г.

Интровертная интуиция:Интровертная интуиция направлена вовнутрь, на внутренний мир мыслей, идей и понятий. Эти типы людей больше сосредоточены на своем бессознательном, чем на повседневной жизни. Им не нравится их рутина.

Как правило, они строят в уме жизнь мечты и всегда думают об этой жизни и наслаждаются ею. Они не фокусируются на реальности. Они сосредотачиваются на внутреннем мире бессознательного.

ВыводСогласно Карлу Юнгу, человек принимает множество типов личности.

Часто задаваемые вопросыМожет ли человек быть одновременно и интровертом, и экстравертом?

Да, это зависит от черт характера человека. Если у человека есть черты из обоих мировоззрений, то он может быть и тем, и другим.

Если у человека есть черты из обоих мировоззрений, то он может быть и тем, и другим.

Что такое коллективное бессознательное?

Этот термин был введен Карлом Юнгом для обозначения формы бессознательного, общего для людей, происходящего из унаследованной структуры мозга.

С какой книги Карла Юнга лучше всего начать?

Если вы хотите начать с самого Юнга, лучше всего начать с Собрания сочинений 7, двух «Очерков по аналитической психологии»

Функции Карла Юнга

Карл Юнг был швейцарским психиатром и психоаналитиком, основателем аналитической психологии. . Работа Юнга оказала влияние на психиатрию, антропологию, археологию, литературу, философию и религиоведение.

Юнгианская модель психики

Немногие люди оказали такое большое влияние на современную психологию, как Карл Юнг; мы должны поблагодарить Юнга за такие концепции, как экстраверсия и интроверсия , архетипы , современный анализ сновидений и коллективное бессознательное . Психологические термины, придуманные Юнгом, включают архетип , комплекс, синхронность , и именно на основе его работы был разработан индикатор типов Майерс-Бриггс (MBTI), популярный сегодня основной продукт личностных тестов.

Психологические термины, придуманные Юнгом, включают архетип , комплекс, синхронность , и именно на основе его работы был разработан индикатор типов Майерс-Бриггс (MBTI), популярный сегодня основной продукт личностных тестов.

Среди наиболее важных работ Юнга был его глубокий анализ психики, который он объяснял следующим образом: « Под психикой я понимаю совокупность всех психических процессов, как сознательных, так и бессознательных », отделяя понятие от общепринятое понятие разума, которое обычно ограничивается процессами только сознательного мозга.

Юнг считал, что психика представляет собой саморегулирующуюся систему , скорее похожую на тело, которая стремится поддерживать баланс между противоположными качествами, постоянно стремясь к росту, процесс, Юнг назвал « индивидуализация ».

Юнг рассматривал психику как нечто, что можно разделить на составные части с комплексами и архетипическими содержаниями, персонифицированными в метафорическом смысле и функционирующими скорее как вторичные самости, которые вносят свой вклад в целое.

Эго

Для Юнга эго было центром поля сознания , частью психики, где находится наше сознание, наше чувство. личности и существования. Эту часть можно рассматривать как своего рода «командный штаб», организующий наши мысли, чувства, чувства и интуицию и регулирующий доступ к памяти. Это та часть, которая связывает внутренний и внешний мир вместе, формируя то, как мы относимся к тому, что является внешним по отношению к нам.

То, как человек относится к внешнему миру, согласно Юнгу, определяется его уровнем экстраверсии или интроверсии и тем, как он использует функции мышления, чувства, ощущения и интуиции. Некоторые люди развили больше одного или двух из этих аспектов, чем другие, что формирует их восприятие окружающего мира.

Происхождение эго лежит в архетипе себя, где оно формируется в ходе раннего развития, когда мозг пытается добавить смысл и ценность своему разнообразному опыту.

Однако эго является всего лишь небольшой частью самости ; Юнг считал, что сознание избирательно, а эго — это часть личности, которая отбирает наиболее важную информацию из окружающей среды и выбирает на ее основе направление, в то время как остальная информация погружается в бессознательное. Поэтому оно может проявиться позже в виде снов или видений, проникая таким образом в сознательный разум.

Личное бессознательное

Личное бессознательное возникает в результате взаимодействия между коллективным бессознательным и личностным ростом и было определено Юнгом следующим образом:

«Все, о чем я знаю, но о чем в данный момент не думаю». ; все, что я когда-то сознавал, но теперь забыл; все воспринимаемое моими чувствами, но не отмеченное моим сознательным умом; все то, что я невольно и не обращая на это внимания чувствую, думаю, вспоминаю, хочу и делаю; все будущие вещи, которые складываются во мне и когда-нибудь осознаются; все это составляет содержание бессознательного. .. Кроме них мы должны включить все более или менее преднамеренные вытеснения болезненных мыслей и чувств. Я называю сумму этих содержаний «личным бессознательным».

.. Кроме них мы должны включить все более или менее преднамеренные вытеснения болезненных мыслей и чувств. Я называю сумму этих содержаний «личным бессознательным».

В отличие от Фрейда, Юнг рассматривал вытеснение как один из элементов бессознательного, а не как его все. Юнг также рассматривал бессознательное как дом потенциального будущего развития, место, где еще неразвитые элементы сливаются в сознательную форму.

Комплексы

Комплексы, в юнгианском смысле, представляют собой тематические организации в бессознательном уме, сосредоточенные вокруг паттернов воспоминаний, эмоций, восприятий и желаний, паттернов, которые формируются в результате опыта и реакций человека на этот опыт. . В отличие от Фрейда, Юнг считал, что комплексы могут быть очень разнообразными, а не просто люди, имеющие основной сексуальный комплекс.

Комплексы часто ведут себя автоматически, что может привести к тому, что человек почувствует, что поведение, возникающее из-за них, выходит из-под его или ее контроля . Люди, которые психически больны или ошибочно названы «одержимыми», часто имеют комплексы, которые регулярно и заметно берут верх над ними.

Люди, которые психически больны или ошибочно названы «одержимыми», часто имеют комплексы, которые регулярно и заметно берут верх над ними.

Комплексы находятся под сильным влиянием коллективного бессознательного и, как таковые, имеют архетипические элементы. У здорового человека комплексы редко представляют собой проблему и, скорее всего, являются ключом к уравновешиванию довольно односторонних взглядов на эго, чтобы могло произойти развитие. Однако, если человек психически нездоров и не может регулировать себя (как видно у тех, кто испытывает диссоциацию между этими состояниями), комплексы могут стать явными и более серьезными. В этих случаях эго повреждено и поэтому недостаточно сильно, чтобы использовать комплексы через звуковое отражение, предоставляя им полноценную и неуправляемую собственную жизнь.

При лечении таких людей Юнг больше обращал внимание на будущее развитие, чем просто имел дело с их прошлым; он пытался выяснить, что означают симптомы и надеялся достичь, и работать с ними под этим углом зрения.

Коллективное бессознательное

Теория коллективного бессознательного — одна из самых уникальных теорий Юнга; Юнг считал, в отличие от многих своих современников, что все элементы индивидуальной природы присутствуют с рождения, и что среда человека выявляет их (а не среда, создающая их). Юнг считал, что люди рождаются с уже заложенным в них «планом», который будет определять ход их жизни, что, хотя и вызывало споры в то время, довольно широко поддерживается сегодня из-за большого количества доказательств, имеющихся в животном мире. для различных видов, рождающихся с репертуаром поведения, уникально адаптированного к их среде. Было замечено, что это поведение у животных активируется стимулами окружающей среды таким же образом, как Юнг считал, что человеческое поведение выдвигается на первый план. Согласно Юнгу, «термин архетип означает не унаследованную идею, а скорее унаследованный способ функционирования, соответствующий врожденному способу, которым цыпленок появляется из яйца, птица строит свое гнездо, определенный вид осы». жалит двигательный ганглий гусеницы, и угри находят путь к Бермудским островам. Другими словами, это «модель поведения». Этот аспект архетипа, чисто биологический, является предметом научной психологии».

жалит двигательный ганглий гусеницы, и угри находят путь к Бермудским островам. Другими словами, это «модель поведения». Этот аспект архетипа, чисто биологический, является предметом научной психологии».

Юнг считал, что эти чертежи находятся под сильным влиянием различных архетипов в нашей жизни, таких как наши родители и другие родственники, основные события (рождения, смерти и т. д.) и архетипы, происходящие из природы и нашей культуры ( общие символы и элементы, такие как луна, солнце, вода, огонь и т. д.). Все эти вещи объединяются, чтобы найти выражение в душе и часто отражаются в наших историях и мифах.

Юнг не исключал духовного, несмотря на биологическую основу, которую он описал у личности; он тоже чувствовал возникла противоположная духовная полярность, сильно влияющая на психику .

Самость

Самость, согласно Юнгу, была суммой психики со всеми ее возможностями. Это та часть психики, которая смотрит вперед и содержит стремление к наполнению и целостности. В этом говорилось, что Самость управляет процессом индивидуации, стремлением человека максимально реализовать свой потенциал.

В этом говорилось, что Самость управляет процессом индивидуации, стремлением человека максимально реализовать свой потенциал.

В этой области Юнг снова отличается от Фрейда; в теории Фрейда эго отвечает за описанный выше процесс и образует ось, на которой вращается индивидуальная психология человека, тогда как в юнгианской теории эго — это всего лишь одна часть, которая поднимается из (бесконечно более сложной) самости.

Персона

Юнг сказал, что Персона — это элемент личности, который возникает «по причинам адаптации или личного удобства». Если у вас есть определенные «маски», которые вы надеваете в различных ситуациях (например, та сторона себя, которую вы представляете на работе или в семье), это персона. Персону можно рассматривать как часть эго, отвечающую за связи с общественностью, часть, которая позволяет нам относительно легко взаимодействовать в обществе в различных ситуациях.

Однако те, кто слишком сильно идентифицирует себя со своей персоной, могут столкнуться с проблемами. снисходительно ко всем. Выполнение вышеупомянутого может сильно затормозить чей-то личностный рост, поскольку другие аспекты личности не могут должным образом развиваться, нанося вред общему росту. 9″ Тень».

снисходительно ко всем. Выполнение вышеупомянутого может сильно затормозить чей-то личностный рост, поскольку другие аспекты личности не могут должным образом развиваться, нанося вред общему росту. 9″ Тень».

Тень

Те черты, которые нам не нравятся или скорее игнорируются, объединяются, чтобы сформировать то, что Юнг называл Тенью. Эта часть психики, на которую также сильно влияет коллективное бессознательное, представляет собой форму комплекса и, как правило, является комплексом, наиболее доступным для сознательного разума.

Юнг не считал, что Тень бесполезна или бесполезна; он чувствовал, что «там, где есть свет, должна быть и тень», то есть тень играет важную роль в уравновешивании психики в целом. Без хорошо развитой теневой стороны человек может легко стать мелким и чрезмерно озабоченным мнением других , ходячей Персоной. Точно так же, как конфликт необходим для развития сюжета любого хорошего романа, свет и тьма необходимы для нашего личного роста.

Юнг считал, что, не желая прямо смотреть на свои Тени, многие люди проецируют их на других, имея в виду, что качества, которые мы часто не выносим в других, мы имеем в себе и желаем не видеть. Чтобы по-настоящему расти как личность, нужно перестать сознательно слепо относиться к своей Тени и попытаться сбалансировать ее с Персоной.

Анима и анимус

Согласно Юнгу, анима и анимус являются контрасексуальными архетипами психики, при этом анима присутствует в мужчине, а анимус – в женщине. Они строятся из женских и мужских архетипов индивидуального опыта, а также опыта общения с представителями противоположного пола (начиная с родителя) и стремятся сбалансировать возможный в противном случае односторонний гендерный опыт. Как и Тень, эти архетипы, как правило, проецируются, только в более идеализированной форме; человек ищет отражение своей анимы или анимуса в потенциальном партнере, объясняя феномен любви с первого взгляда.

Юнг видел либо мужественность, либо женственность как «высшую» сторону гендерной медали (в отличие от многих его сверстников, которые отдавали предпочтение мужественности), но просто как две половины одного целого, такие как свет и тень , половинки, которые должны уравновешивать друг друга.

Индивидуация

Индивидуация для Юнга была поиском целостности, который неизменно предпринимает человеческая психика, путешествием к осознанию себя как уникального человеческого существа, но уникального только в том же смысле, что и все мы. , не больше и не меньше, чем другие.

Юнг не пытался перейти от важности конфликта к человеческой психологии; он видел это как неотъемлемое и необходимое для роста. Имея дело с вызовами внешнего мира и собственными внутренними противоположностями, человек постепенно становится более сознательным, просветленным и творческим. Результатом преодоления этих столкновений стал «символ», который, по мнению Юнга, будет способствовать новому направлению, в котором справедливость будет отдана всем сторонам конфликта. Этот символ рассматривался как продукт бессознательного, а не рационального мышления, и нес в себе аспекты как сознательного, так и бессознательного миров в своей работе в качестве преобразующего агента. Развитие, проистекающее из этой трансмутации, столь важной для юнгианской психологии, представляет собой процесс индивидуации.