Содержание и соотношение понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность»

Эти понятия можно отнести к разряду вечных. Каждое новое поколение людей, каждый человек заново открывает их, формулирует для себя, пытается дать свой вариант ответа. Обращение к этим темам характерно для отечественных психологов (Ананьев, Мясищев, Леонтьев, Асмолов, Братусь).

Человек как природное явление

Первое, что можно отметить, описывая феномен человека, это многообразие его свойств. Человек – существо многостороннее, многомерное, сложно организованное. Известно выражение о человеке как венце природы. В нем подчеркивается, что человек – часть природы. Человек – живое существо, и как всякое животное имеет организм, тело, находится во взаимосвязи с природным миром, подчиняется его законам. Человеческое тело – его форма, строение. Функционирование есть продолжение эволюционного ряда; оно во многом сходно с организмом высших приматов. В то же время человек качественно отличается от всех других живых существ.

Ананьев «Психологическая структура Личности» («Человек — как предмет познания») – системный или комплексный подход в изучении Личности.

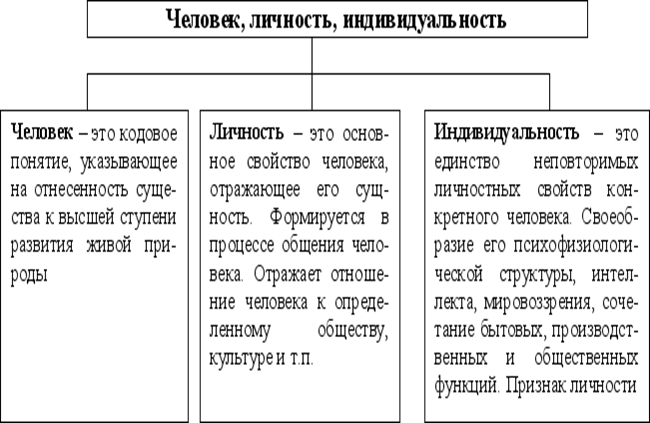

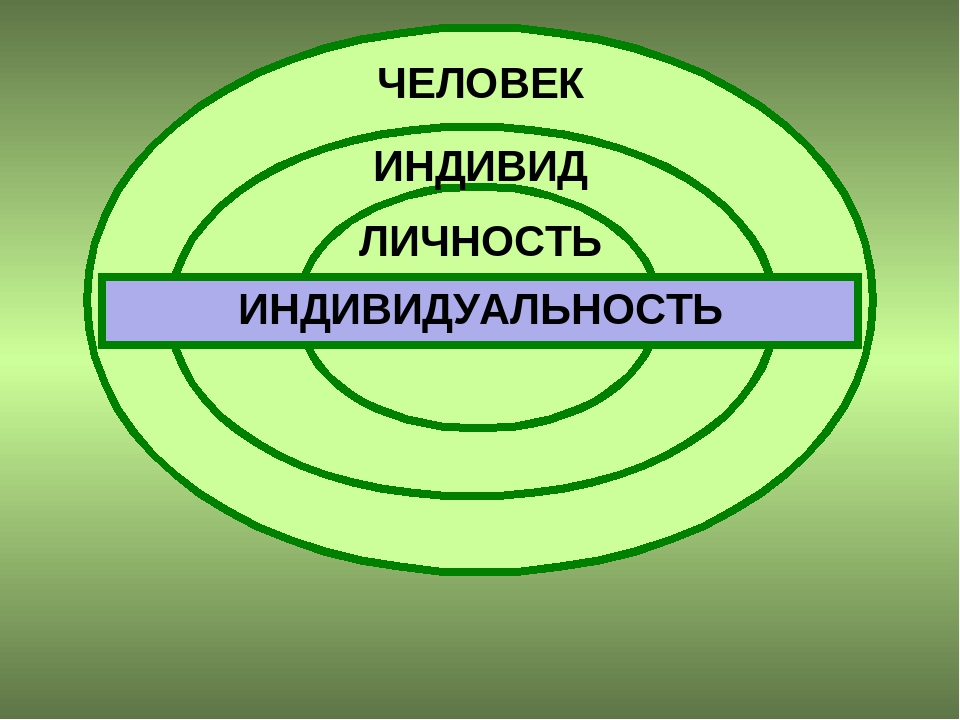

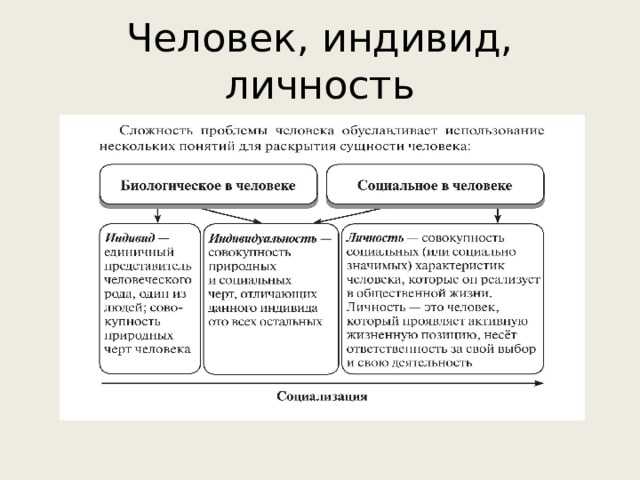

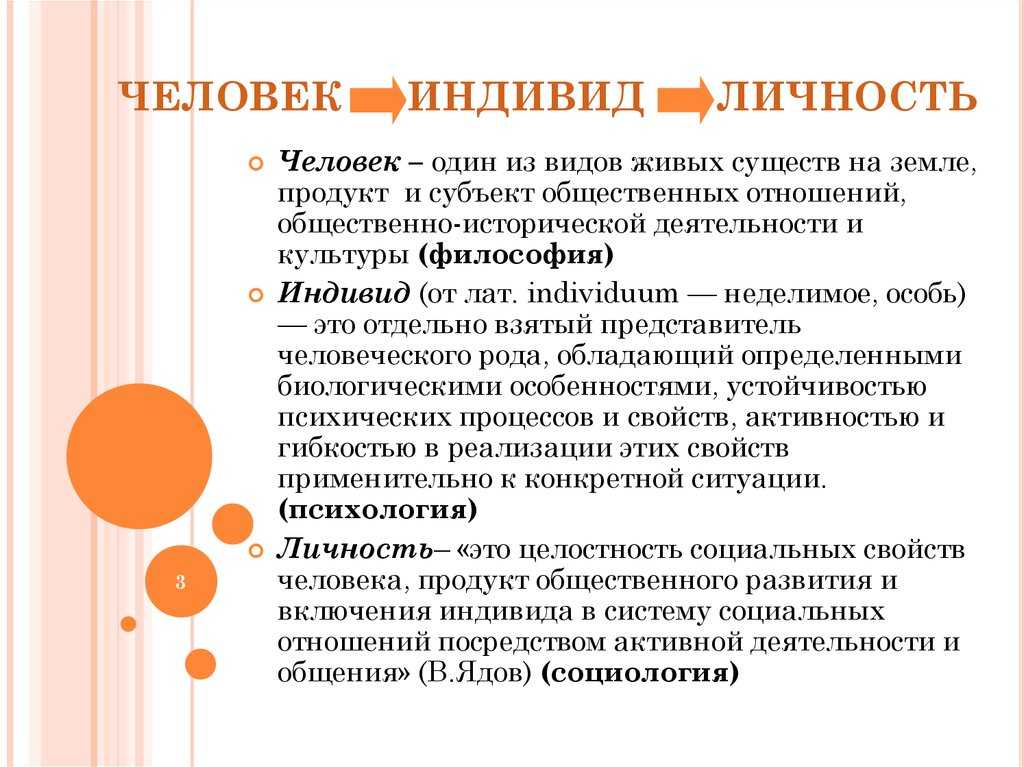

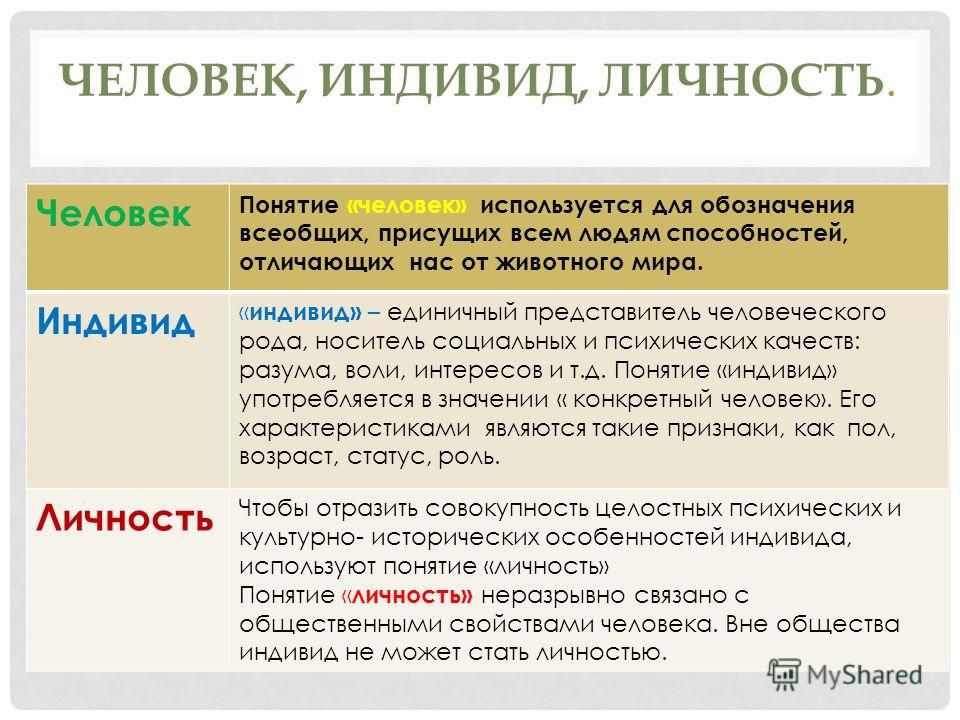

Человек – наиболее общее понятие, вся совокупность всех человеческих качеств, свойственных людям (не важно, есть она у данного человека или нет).

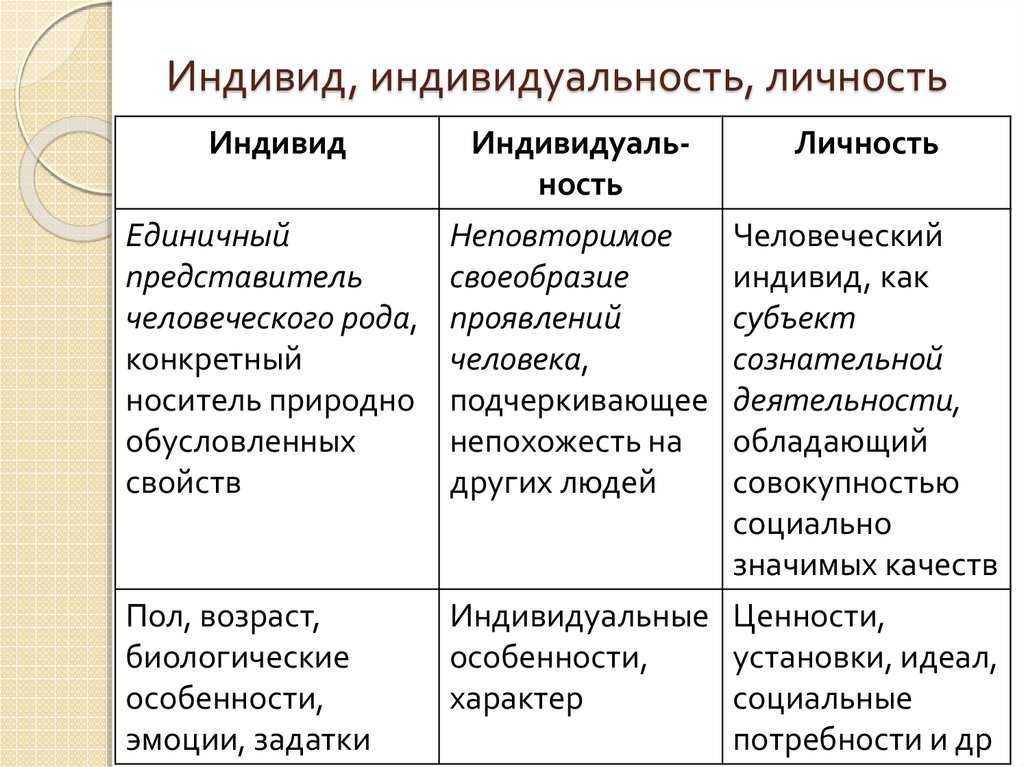

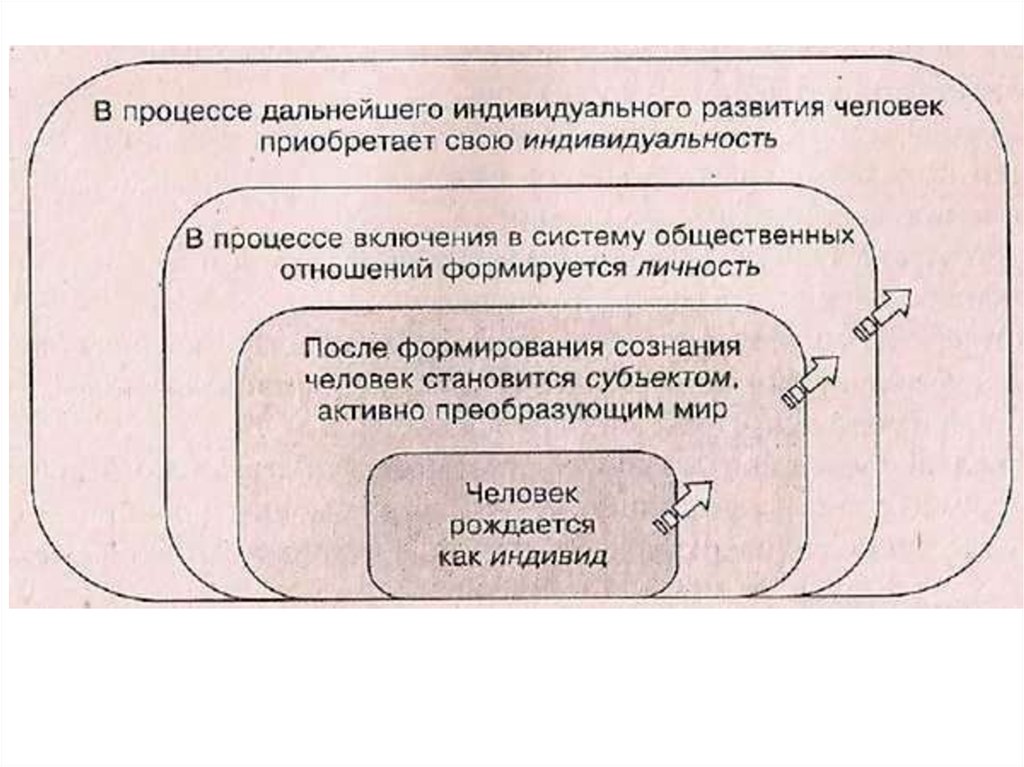

Индивид – Человек как индивид –это существо материальное, природное, телесное в его целостности и неделимости. Индивидные характеристики – возрастно-половые и индивидуально-типические, нейродинамические свойства мозга; функциональная геометрия мозга (ассиметричность). Познание человека как индивида предполагает рассмотрение природных основ человеческой жизни, его психологии. Высшая интеграция индивидуальных свойств человека представлена в темпераменте и психологических задатках.

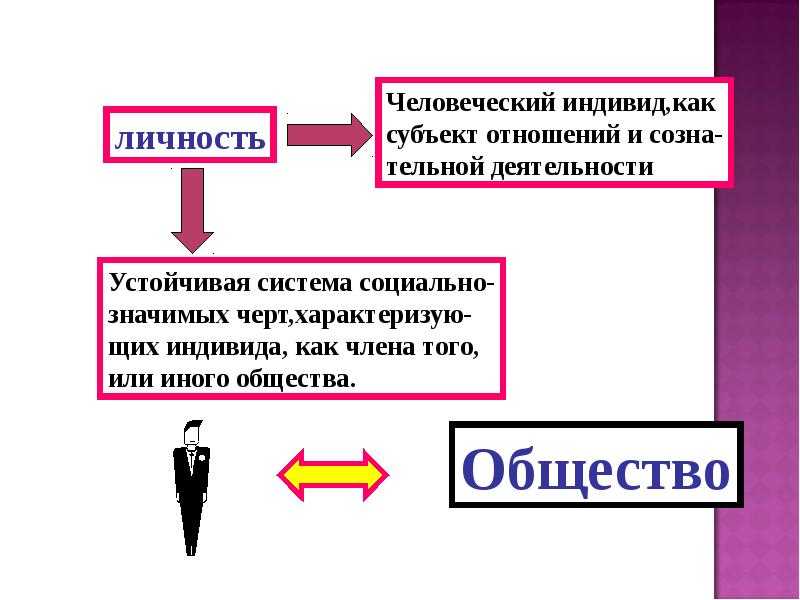

Личность – основная форма развития. Личностные свойства человека – жизненный путь человека, его социальная биография. Человек как представитель общества, определяющий свободно и ответственно свою позицию среди других.

Человек как представитель общества, определяющий свободно и ответственно свою позицию среди других.

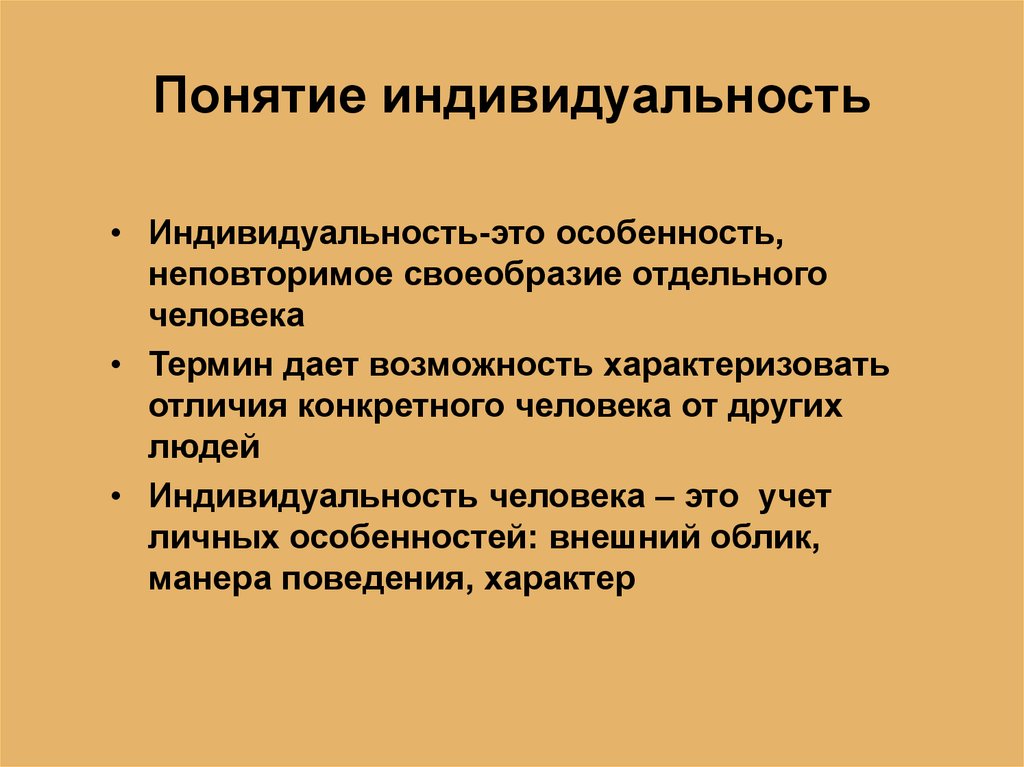

Индивидуальность – человек как уникальная, самобытная Личность, реализующая себя в творческой Деятельности. Если Личность — есть вершинный уровень человека, то индивидуальность – это его глубинное измерение.

Два подхода:

- Как неповторимость в совокупности его свойств, характеристик.

- Внутренняя гармония, согласованность свойств человека (субъекта, Личности, индивида) идут в одном направлении развития.

Субъект – человек в контексте его Деятельности.

Леонтьев Человек включает в себя совокупность всех человеческих качеств.

«Индивид – генотипическое образование». В понятии индивида содержится указание на подобие человека всем другим людям, на его общность с человеческим родом.

2 признака:

- Неделимость или целостность субъекта.

- Наличие у него особых (индивидуальных) свойств, которые отличают его от других представителей того же вида.

«Личность есть системное и поэтому сверхчувственное качество, хотя носителем этого качества является вполне чувственный, телесный индивид со всеми его прирожденными и приобретенными свойствами… Понятие Личность выражает целостность субъекта жизни. Но Личность представляет собой целостное образование особого рода. Личность не есть целостность, обусловленная генотипически: Личностью не родятся, Личностью становятся… Личность есть относительно поздний продукт общественно-исторического и онтогенетического развития человека».

Ни одна наука, ни одна теория не способны дать исчерпывающие объяснения индивидуальной, конкретной человеческой Личности.

Как связаны эти понятия: индивидуальность, человек, Личность, индивид? Всякий человек является индивидом, но не всякий индивид является человеком, а только тот, кот. приобрел социальную индивидуальность, и снял свою биологическую индивидуальность. Всякая Личность есть человек как социальная индивидуальность, но всякий ли человек может быть назван Личностью? По этому вопросу нет единства мнений. В принципе при ответе на него существует два направления ответа:

приобрел социальную индивидуальность, и снял свою биологическую индивидуальность. Всякая Личность есть человек как социальная индивидуальность, но всякий ли человек может быть назван Личностью? По этому вопросу нет единства мнений. В принципе при ответе на него существует два направления ответа:

1. Объективное (признающее Личностью любого человека, как субъекта социальных отношений и Деятельности).

2. Нормативно-ценностное (предполагающее, что не каждый человек – Личность, и считающее необходимым установление социальных критериев Личности, т.е. избранных социальных качеств).

Согласно этому направлению, чтобы быть Личностью недостаточно просто быть человеком, субъектом общественных отношений и Деятельности, нужно обладать социальными качествами, не каждому человеку присущими.

Понятия «индивид», «личность», «индивидуальность» и «субъект»

Чтобы наши уважаемые читатели различали близкие, но всё же не тождественные понятия «индивид», «личность», «индивидуальность» и «субъект», хочу внести ясность.

Индивид – скорее представитель биологического вида «homo sapiens», единства врождённого и приобретённого. Свойства индивида – это, например, тип нервной системы, задатки, состояние здоровья и т.д.

Индивидуальность проявляется во внешнем облике человека, его телосложении, характере, мотивации, способностях и т.п.

Как очень удачно объясняют некоторые учёные, индивид подчёркивает подобие человека другим людям, его похожесть, а индивидуальность – его отличия от других людей, своеобразие человека как индивида и личности. Каждый человек обладает и общими с другими людьми и индивидуальными качествами. На развитие индивидуальности человека сильное влияние оказывают обстоятельства его жизни. Личные качества человека изменяются в течении жизни.

Индивидуальные различия создаются и развиваются в течение жизни под влиянием воспитания и обучения и в процессе взаимодействия человека с окружающим миром. Диапазон индивидуальных различий огромен, и это делает мир, в котором мы живём, таким непредсказуемым и интересным. Различие людей между собой очень значительно. Мы отличаемся друг от друга опытом и знаниями, характером и темпераментом, способностями и умениями, кругом интересов и предпочтений, мировоззрением и убеждениями – и т.д. и т.п. фактически до бесконечности. Страшно представить себе мир людей, будто сошедших с одного заводского конвейера: одинаково чувствующих, думающих, говорящих, мечтающих об одном и том же, с одинаковыми потребностями, способностями и интересами, одинакового роста, сложения, цвета волос и глаз.

Различие людей между собой очень значительно. Мы отличаемся друг от друга опытом и знаниями, характером и темпераментом, способностями и умениями, кругом интересов и предпочтений, мировоззрением и убеждениями – и т.д. и т.п. фактически до бесконечности. Страшно представить себе мир людей, будто сошедших с одного заводского конвейера: одинаково чувствующих, думающих, говорящих, мечтающих об одном и том же, с одинаковыми потребностями, способностями и интересами, одинакового роста, сложения, цвета волос и глаз.

Личность. В книгах и фильмах нередко герои, наделённые высокой моралью, говорят кому-либо: «Ты не личность». В понятии обычного человека не быть личностью попросту означает не обладать определёнными положительными человеческими качествами: настойчивостью, решительностью, целеустремлённостью и честностью, по сути «не личность» в понятии обывателя – это человек без характера, некий бесхребетный тип. Однако в психологии всё несколько иначе. Личность – любой человек, обладающий сознанием, т. е. каждый человек – это личность (с лат. «persona» – маска актёра, роль, лицо). Однако личность также – это человек, который может управлять своим поведением и психическим развитием.

е. каждый человек – это личность (с лат. «persona» – маска актёра, роль, лицо). Однако личность также – это человек, который может управлять своим поведением и психическим развитием.

Личность – это природное и социальное существо, обладающее сознанием и речью. Личности не существует без общества, ведь её развитие – это результат общения и совместной деятельности с себе подобными, результат вхождения человека в социум, т.е. в общество. Особо значимым периодом в развитии личности можно, вне всякого сомнения, назвать подростковый возраст и раннюю юность. В этом периоде человек вырабатывает систему собственных оценок окружающих и самооценку, являющуюся стержнем личности. Растёт самосознание, возникают убеждения и идеалы. Каждая личность уникальна, неповторима своей индивидуальностью.

«Свойствами личности» называются все личностные характеристики, как-то: характер, темперамент, мотивация, воля, способности… И такая черта как эготизм (преувеличенное мнение о себе, своих достоинствах, преувеличенное чувство значения своей личности). И такая как эгоцентризм – ощущение себя центром мира, что свойственно позиции маленького ребёнка, неспособность человека изменить свою позицию по отношению к чужому мнению. К свойствам личности относится и конформность (конформизм) – склонность к пассивному, некритическому принятию чужого мнения и образцов поведения, стремление не выделяться, быть «как все». Но также и жизнерадостность, и трудолюбие, и общительность, и человечность, и многие другие положительные и отрицательные черты.

И такая как эгоцентризм – ощущение себя центром мира, что свойственно позиции маленького ребёнка, неспособность человека изменить свою позицию по отношению к чужому мнению. К свойствам личности относится и конформность (конформизм) – склонность к пассивному, некритическому принятию чужого мнения и образцов поведения, стремление не выделяться, быть «как все». Но также и жизнерадостность, и трудолюбие, и общительность, и человечность, и многие другие положительные и отрицательные черты.

Субъект – это активно действующий человек, который проявляет инициативу и принимает самостоятельные решения, предвидит и оценивает последствия своих поступков, это личность, способная к самопознанию и ответственности.

Понятие «Человек» в античные времена было синонимом понятия «гражданин». В эпоху Возрождения акцент ставился на единстве души и тела, творческих возможностях человека – центра мироздания. Христианство всегда выделяло в человеке две сферы: душу и тело, и подчёркивало их противостояние. В общем, человек – многоликое, многостороннее явление. Это и организм («природное существо»), и индивидуальность («непохожий на других»), и член общества, гражданин, который может (и должен) влиять на жизнь.

В общем, человек – многоликое, многостороннее явление. Это и организм («природное существо»), и индивидуальность («непохожий на других»), и член общества, гражданин, который может (и должен) влиять на жизнь.

В следующий раз мы поговорим о темпераментах и о таком крайне интересном разделе психологии, как типологии личности.

До новых встреч!

Ирина Бойко

Является ли человек личностью? – Иосии

Введение

Популярная тенденция современного ума состоит в том, чтобы рассматривать человеческую личность просто как индивидуальность; как нечто вроде атома человеческого рода, существующего вполне в себе и для себя. Эта тенденция является не только отличительной чертой либеральной традиции, но и имплицитно присутствует даже в самых популярных сегодня «альтернативных» политических философиях. Это проблематичное представление усугубляется многовековым влиянием современного естествознания, практикующие которого склонны исследовать глубочайшие тайны творения простым делением. [1] Эти влияния имеют тенденцию просачиваться даже в церковные документы. Gaudium et Spes , например, определяет «общее благо» как «сумму тех условий социальной жизни, которые позволяют социальным группам и их отдельным членам относительно полный и свободный доступ к их собственному осуществлению».

[1] Эти влияния имеют тенденцию просачиваться даже в церковные документы. Gaudium et Spes , например, определяет «общее благо» как «сумму тех условий социальной жизни, которые позволяют социальным группам и их отдельным членам относительно полный и свободный доступ к их собственному осуществлению».

Сама община, таким образом, кажется, определяется Церковью как совокупность индивидуумов. Однако, как позже определяет пастырская конституция, «общее благо включает в себя сумму тех условий общественной жизни, посредством которых люди, семьи и ассоциации более адекватно и легко могут достичь своего собственного совершенства». [3] Здесь совершенно ясно видна конечная цель политического общества; человеческое совершенство. Таким образом, индивидуалистической тенденции можно избежать, если мы поймем существование человека как неотделимое от порядка, частью которого он является. Если человек есть существо, упорядоченное к совершенству, значит, он упорядочен для общества. И поскольку человек приписан обществу, он не является индивидом в том смысле, что он «самодостаточен»; скорее, субстанциальное единство, характеризующее существование каждого человека, должно существовать в единстве порядка, посредством которого он наслаждается общением с другими.

И поскольку человек приписан обществу, он не является индивидом в том смысле, что он «самодостаточен»; скорее, субстанциальное единство, характеризующее существование каждого человека, должно существовать в единстве порядка, посредством которого он наслаждается общением с другими.

Индивидуум

Обычное употребление термина «индивидуум» скрывает за собой два различных понятия: первое — это единство конкретной вещи; второе есть вещь в отличие от других вещей. По отношению к единству индивид есть то, что не может быть разделено, оставаясь при этом одним и тем же (т. е. буквальное значение термина). [4] Конечно, каждая физическая вещь делима, но как только, скажем, корова делится пополам, она перестает быть коровой и становится двумя частями говядины. В отношении отличия вещи от других вещей индивид дискретен и обособлен: эта индивидуальная корова отлична от стада, потому что эта корова не есть никакая другая корова.

То, что вызывает единство вещи, не является причиной ее отделения от других, как отмечает Аристотель.

Итак, «индивидуум» относится в одном смысле к формальной причине, а в другом — к материальной. Таким образом, индивидуальность, позволяющая соединить оба чувства вместе, есть термин, посредством которого мы можем познать сущность вещи, соединение субстанциальной формы и определенной материи.

Человек

В отличие от коров, каждый человек не просто индивидуум, а человек ; «индивидуальная субстанция разумной природы». При таком различии может показаться, что люди в одном смысле являются индивидуумами, а в другом — личностями. Именно на этом различии Жак Маритен классно формулирует свой бренд «томистического персонализма». В своей работе «Человек и общее благо»

[Таковы] два метафизических аспекта человеческого бытия, индивидуальность и личность, вместе с их собственными онтологическими чертами. […] [Мы] должны подчеркнуть, что это не две отдельные вещи. Во мне нет одной реальности, называемой моим индивидуумом, и другой реальности, называемой моей личностью.

Одна и та же реальность есть в одном смысле индивидуум, а в другом — личность. Все наше существо есть индивидуальность в силу того, что в нас происходит от материи, и личность в силу того, что в нас происходит от духа. [6]

Говоря об индивидуальности как о материальном аспекте человека, Маритен должен говорить об «индивидууме» только в одном из вышеописанных смыслов; то, чем вещь отличается от других вещей того же вида. Личность, однако, описывает человека рационального характера. Следовательно, определяющей характеристикой личности является рациональность. Но человек разумен в силу своей души, своей формальной причины, которая есть объединяющая сторона индивидуальности вещи. Так что, возможно, Маритен имеет в виду использование «личности» для обозначения объединяющего аспекта индивидуума, а «индивидуальности» — отличительного аспекта.

В любом случае ясно, что он не говорит об «индивидуальности» в объединяющем смысле. Опуская этот смысл, он оставляет только материю; и без ссылки на форму чисто материальное непостижимо. Более того, поскольку все неразумные живые существа являются индивидуумами с формальной и материальной причиной, они не являются чисто материальными, но и не являются личностями.

Более того, поскольку все неразумные живые существа являются индивидуумами с формальной и материальной причиной, они не являются чисто материальными, но и не являются личностями.

Неотъемлемая проблема различения Маритена состоит в том, что оно проводится в слишком низком порядке: различие между индивидуумом и личностью полезно, но человек более правильно понимается в его

Человек лучше всего понимается в его личности как существо в уникальном, рациональном отношении к бытию. Таким образом, в то время как материя (какой бы конкретный материал ни сообщал его душа) является принцип или начало отличия одного человека от другого, это начало допускает духовные различия. Хотя его интеллект специфически такой же, как интеллект другого человека, его субъективное восприятие мира влечет за собой своеобразное личное отношение к истине и добру. Следовательно, личность основана на индивидуальности, но выходит за ее пределы. Что отличает личность от индивидуальности, так это не рациональность как таковая, а особое отношение субъекта к объектам его интеллекта и воли.

Хотя его интеллект специфически такой же, как интеллект другого человека, его субъективное восприятие мира влечет за собой своеобразное личное отношение к истине и добру. Следовательно, личность основана на индивидуальности, но выходит за ее пределы. Что отличает личность от индивидуальности, так это не рациональность как таковая, а особое отношение субъекта к объектам его интеллекта и воли.

Порядок

Конечно, вещи существуют не как воплощенные сущности или определения, а как сопричастные определенной природе, которая влечет за собой не только формальные и материальные причины вещи, но и ее конечную причину. [7] Проще говоря, конечная причина вещи есть то, ради чего она действует. Другими словами, это побуждение вещи к достижению своей цели, которая есть ее собственное совершенство. [8] Именно в отношении конечной причины мы понимаем добро; то есть все, что хорошо для вещи, хорошо постольку, поскольку оно является целью, конечной причиной.

Вероятно, в отношении природы порядка легче всего понять. Вещь, которая совершенна, также называется хорошо упорядоченной. Точно так же вещь, лишенная какого-либо совершенства, беспорядочна. Вещи, способные к деятельности, беспорядочны, если их действия не относятся к их конечной причине. Таким образом, в каком-то смысле быть беспорядочным — значит потерпеть неудачу в бытии. Существовать как творение значит существовать по порядку; быть абсолютно беспорядочным — значит вообще не существовать. [11]

Существуют различные виды заказов. В самом общем виде мы можем сказать, что порядок есть отношение до и после (приоритет и последующее) многих к одному началу или принципу. Например, точки на линии имеют отношения до и после друг к другу по сравнению с начальной точкой линии: это порядка точек на линии. Каждая из четырех причин (материя, форма, агент и конец) может быть названа началом или принципом, и, таким образом, каждой из причин соответствует порядок[12]. Самая важная причина — это конечная причина, причина причин, и поэтому самый важный вид порядка — это отношения до и после того, что многие вещи, действия или части имеют между собой по сравнению с их конечной причиной.[13] Понимать или производить порядок свойственно разуму, поэтому мы можем сказать, что вещи упорядочиваются действием разумного принципа, который управляет ими или продвигает их к цели. [14] В конечном счете, все управляется Вечным Законом Бога, и именно в этом Законе упорядочено все творение.

Каждая из четырех причин (материя, форма, агент и конец) может быть названа началом или принципом, и, таким образом, каждой из причин соответствует порядок[12]. Самая важная причина — это конечная причина, причина причин, и поэтому самый важный вид порядка — это отношения до и после того, что многие вещи, действия или части имеют между собой по сравнению с их конечной причиной.[13] Понимать или производить порядок свойственно разуму, поэтому мы можем сказать, что вещи упорядочиваются действием разумного принципа, который управляет ими или продвигает их к цели. [14] В конечном счете, все управляется Вечным Законом Бога, и именно в этом Законе упорядочено все творение.

Поскольку деятельность влечет за собой конечную причину, а конечная причина подразумевает порядок, вся природная деятельность подчиняется порядку Вечного Закона. Но человек действует по своему свободному выбору в силу своего разума и воли. Таким образом, участие человека в Вечном Законе не умаляется его свободой, а имеет более высокий порядок, чем участие низших тварей, потому что, приобщаясь к порядку вещей Богу, человек прежде всего упорядочивает вещи себе. [15] Например, когда корова ест траву, она предназначена для пользы коровы, потому что в природе коров есть траву. Но когда человек ест корову, это происходит не потому, что человеку свойственно есть коров, а потому, что человеку свойственно постигать благо своим интеллектом и решать, как ему лучше всего добиваться этого блага. Короче говоря, человек может действовать своим собственным разумом как исходя из принципа, а не по замыслу природы, и таким образом управляет низшими вещами по своему усмотрению.

[15] Например, когда корова ест траву, она предназначена для пользы коровы, потому что в природе коров есть траву. Но когда человек ест корову, это происходит не потому, что человеку свойственно есть коров, а потому, что человеку свойственно постигать благо своим интеллектом и решать, как ему лучше всего добиваться этого блага. Короче говоря, человек может действовать своим собственным разумом как исходя из принципа, а не по замыслу природы, и таким образом управляет низшими вещами по своему усмотрению.

Конечно, интеллект человека не абсолютен, но есть причастность к Божественному Разуму как его конечной формальной и конечной причине. Человеческий ум не делает вещи понятными; скорее, вещи умопостигаемы, поскольку они имеют формальную причину, полученную от Бога. А так как познание истины есть совершенство разума, а Бог есть Истина, то и Сам Бог есть конечная цель человеческого разума.

Единство

Порядок подразумевает единство многих упорядоченных. Когда корова ест траву, субстанциальная форма травы перестает существовать, и ее материя включается в корову. Но так как и корова, и трава существуют, то одна упорядочена по отношению к другой (формально в одном смысле и индивидуально в другом), и из этого отношения возникает «единство порядка». быть одним. [16] Это единство не просто семантическое, как можно было бы назвать груду камней «одним». Скорее, единство порядка необходимо для совершенства содержащихся в нем индивидуумов. Наша корова не может существовать без травы, и пока она недоедает из-за отсутствия травы, она несовершенна. Более того, трава вполне может существовать без коров, но не без множества других вещей. На самом деле, исследование порядка любого индивидуума в конечном счете раскрывает порядок всей вселенной, в которой он существует. Таким образом, св. Фома называет всю вселенную единством порядка. [17]

Когда корова ест траву, субстанциальная форма травы перестает существовать, и ее материя включается в корову. Но так как и корова, и трава существуют, то одна упорядочена по отношению к другой (формально в одном смысле и индивидуально в другом), и из этого отношения возникает «единство порядка». быть одним. [16] Это единство не просто семантическое, как можно было бы назвать груду камней «одним». Скорее, единство порядка необходимо для совершенства содержащихся в нем индивидуумов. Наша корова не может существовать без травы, и пока она недоедает из-за отсутствия травы, она несовершенна. Более того, трава вполне может существовать без коров, но не без множества других вещей. На самом деле, исследование порядка любого индивидуума в конечном счете раскрывает порядок всей вселенной, в которой он существует. Таким образом, св. Фома называет всю вселенную единством порядка. [17]

Святой Фома называет единство порядка «наименьшим из единств», [18] , но только в отношении близости принципа, по которому вещи делаются едиными. Например, отдельное животное имеет единство в силу формального начала, которое в некотором смысле тождественно животному и не может быть отделено от него. Но вселенная имеет единство, поскольку все вещи упорядочены внешним принципом, которым является Бог. [19] Следовательно, субстанциальное единство есть «более сильное» единство, чем единство порядка, но из этого сравнения не следует, что единство порядка не есть «настоящее» единство. Скорее, субстанциальные единства по своей природе обязательно участвуют в единстве порядка.

Например, отдельное животное имеет единство в силу формального начала, которое в некотором смысле тождественно животному и не может быть отделено от него. Но вселенная имеет единство, поскольку все вещи упорядочены внешним принципом, которым является Бог. [19] Следовательно, субстанциальное единство есть «более сильное» единство, чем единство порядка, но из этого сравнения не следует, что единство порядка не есть «настоящее» единство. Скорее, субстанциальные единства по своей природе обязательно участвуют в единстве порядка.

Человек находит свое совершенство в познании и любви к Богу, и поэтому ему предписан прямой союз с Ним. Именно потому, что у человека есть разум и воля, он предназначен для такой благородной цели. Эти же самые силы его души и позволяют человеку упорядочивать низшие, чем он, вещи в своих собственных целях (и то, что служит человеку, поэтому возвышается до более высокого участия в порядке творения).

Люди предписаны Богу, но как политические животные по своей природе, они находят свое естественное совершенство в общении с другими людьми. Человеку приказано участвовать в человеческом обществе не только из целесообразности; скорее, он не может достичь своей естественной цели, не живя в обществе. То, что человек есть политическое животное, следует из упорядочения общественных отношений его собственным разумом; разум, который достигает своей наибольшей силы в использовании языка, который сам по себе является социально приобретенной чертой. [20] Более того, даже достигший совершенства человек, не имеющий никакой пользы для общества, тем не менее радуется доброте других и склонен делать им добро. [21]

Человеку приказано участвовать в человеческом обществе не только из целесообразности; скорее, он не может достичь своей естественной цели, не живя в обществе. То, что человек есть политическое животное, следует из упорядочения общественных отношений его собственным разумом; разум, который достигает своей наибольшей силы в использовании языка, который сам по себе является социально приобретенной чертой. [20] Более того, даже достигший совершенства человек, не имеющий никакой пользы для общества, тем не менее радуется доброте других и склонен делать им добро. [21]

Заключение

Мы заключаем, что существует по крайней мере четыре способа, посредством которых каждое человеческое существо как индивидуум обязательно существует в единстве порядка. Во-первых, каждый индивид имеет свое бытие как часть порядка вселенной. Во всех своих действиях (даже дыхании) его существование зависит от других вещей. Не его выбор делает это таковым, а сама его природа определяет, что для него хорошо; что необходимо для совершенства его существа. Во-вторых, каждый отдельный человек есть личность, которая в силу своей рациональной природы находится в уникальном отношении к другим вещам. Каждый человек активно участвует в порядке творения, наводя порядок на вещи, чтобы служить своим собственным потребностям и, в конечном счете, помочь ему в достижении собственного совершенства. В-третьих, лица в силу своей рациональной природы способны вступать в единство порядка с другими лицами. Так как человек по своей природе является политическим животным, общество необходимо для его совершенствования не только как предпосылка удовлетворения его материальных потребностей, но и как надлежащее действие человеческого совершенствования. И, наконец, конечной целью каждого человека является общение с Богом; человеческая природа является частью этого порядка, даже если он по своей природе не способен достичь его. [22]

Во-вторых, каждый отдельный человек есть личность, которая в силу своей рациональной природы находится в уникальном отношении к другим вещам. Каждый человек активно участвует в порядке творения, наводя порядок на вещи, чтобы служить своим собственным потребностям и, в конечном счете, помочь ему в достижении собственного совершенства. В-третьих, лица в силу своей рациональной природы способны вступать в единство порядка с другими лицами. Так как человек по своей природе является политическим животным, общество необходимо для его совершенствования не только как предпосылка удовлетворения его материальных потребностей, но и как надлежащее действие человеческого совершенствования. И, наконец, конечной целью каждого человека является общение с Богом; человеческая природа является частью этого порядка, даже если он по своей природе не способен достичь его. [22]

Следовательно, Человек есть индивидуальная часть единства порядка. Вне этого порядка он ничто.

[1] Естествознание регулярно достигает многих

интересные находки в отношении порядка природных тел; не только очень маленькие подразделения материи.

[5] Фома Аквинский, De Ente et Essentia , пер. Арман Маурер (Торонто: Папский институт средневековых исследований, 1968), 36. (IV.iii).

[6] Жак Маритен, Человек и общее благо , 3, пер. Джон Дж. Фицджеральд (Новый Йорк: Сыновья Чарльза Скрибнера, 1947). В https://www3.nd.edu/~maritain/jmc/etext/CG03.HTM

[12] Фома Аквинский, Summa Theologiae, Ia, q. 5, а. 3, с. Я благодарен отцу Эдмунду Вальдштейну за помощь в генеральной счет порядка.

[15] Свободное участие разумных существ в Вечном Законе есть Естественный Закон.

[22] Фома Аквинский, Summa Theologiae, Ia-IIae, q. 5, а. 5 объявление 1; Ia-IIae, q.3 a.8

отрицание человеческой индивидуальности

Принято считать, что наука помогает хорошим идеям победить плохие. Масса доказательств в конечном итоге отбрасывает ложные заявления.

Но некоторые идеи продвигаются вперед, несмотря на доказательства против них. Дискредитированная связь между вакцинами и аутизмом продолжает причинять вред, а скептики изменения климата продолжают воскрешать мертвую науку.

Дискредитированная связь между вакцинами и аутизмом продолжает причинять вред, а скептики изменения климата продолжают воскрешать мертвую науку.

Почему же тогда так трудно убить некоторые плохие идеи?

Ярким примером такой «зомби-теории» является психология личности. Психологи-личностные психологи изучают человеческую индивидуальность — как и почему люди различаются по своим образцам поведения и опыта, и как эти различия влияют на нашу жизнь.

Вот уже почти 50 лет в этой области витает идея с раздражающим иммунитетом к доказательствам. Эта идея называется ситуационизмом.

Является ли личность иллюзией?

Представленный в 1960-х годах американским психологом Уолтером Мишелем, ситуационизм представляет собой идею о том, что человеческое поведение является результатом только ситуации, в которой оно происходит, а не личности человека.

В своей книге «Личность и оценка» 1968 года Мишель утверждал, что вся концепция личности несостоятельна, поскольку люди ведут себя по-разному в разных ситуациях.

Если в нашем поведении нет постоянных паттернов, и мы просто реагируем, как хамелеон, на различные контексты, то наше ощущение устойчивой личности иллюзорно. С этой бомбой вспыхнули дебаты о человеке и ситуации.

Ситуации против личности

Представление о том, что ситуации влияют на поведение, абсолютно верно. Можем ли мы вообще представить себе мир, в котором люди не подстраивали бы свое поведение под разные контексты — от собеседований при приеме на работу до романтических ужинов?

Психологи снова и снова доказывали, что требования ситуаций формируют и направляют наше поведение. Как заметил один из основателей психологии личности Гордон Олпорт в 1930-е годы:

Все мы знаем, что люди могут быть вежливыми, добрыми и великодушными в компании или в деловых отношениях и в то же время быть грубыми, жестокими и эгоистичными дома.

Но означает ли эта гибкость отсутствие последовательности в поведении, что делает несостоятельным само понятие личности? Нет ли у одних людей тенденции быть постоянно более вежливыми, чем у других?

Здесь эмпирические данные расходятся. Существует значительная согласованность поведенческих различий между людьми как во времени, так и в разных ситуациях. Эти тенденции хорошо улавливаются показателями личности, как показывают исследования за исследованиями. Это говорит нам о том, что устойчивые различия в личности реальны и наблюдаемы, а не являются иллюзиями.

Существует значительная согласованность поведенческих различий между людьми как во времени, так и в разных ситуациях. Эти тенденции хорошо улавливаются показателями личности, как показывают исследования за исследованиями. Это говорит нам о том, что устойчивые различия в личности реальны и наблюдаемы, а не являются иллюзиями.

Что касается важности личности, данные показывают, что черты личности являются надежными предикторами многих важных жизненных результатов, от социального поведения до производительности труда, от достижений в образовании до здоровья и благополучия.

Случай постоянства: зефирное исследование

По иронии судьбы, особенно известный пример стабильности и силы личности был получен из собственных исследований Мишеля, которые, как отмечается в одном отчете, сводят его с ума.

В исследовании зефира Мишель измерил силу воли маленьких детей, замерив, как долго они могут сопротивляться искушению вкусного лакомства. Оказывается, этот простой тест является мерой качества личности, называемого добросовестностью. Он также предсказывает те же результаты в более позднем возрасте, что и добросовестность, в том числе более высокие образовательные достижения и меньшее употребление наркотиков. Факты, выявившиеся в результате этого исследования, просто несовместимы с ситуационизмом.

Он также предсказывает те же результаты в более позднем возрасте, что и добросовестность, в том числе более высокие образовательные достижения и меньшее употребление наркотиков. Факты, выявившиеся в результате этого исследования, просто несовместимы с ситуационизмом.

Положить конец ситуационизму

Еще до того, как она была опровергнута доказательствами, теория ситуационизма Мишеля содержала логическое непоследовательность . В частности, предполагалось, что поведение человека может быть только на 100% последовательным или непоследовательным — и в этом случае такой вещи, как личность, не существует.

Но почему наблюдение изменчивого поведения должно подразумевать отсутствие личности? Исходя из этого рассуждения, мы должны отказаться от всего понятия климата, потому что погода изменчива.

К 1990-м годам большинство личностных психологов считали ситуационизм мертвой уткой. Заметный обзор литературы пришел к выводу, что дебаты, наконец, выдохлись. Поле двигалось и ждало вперед.

Поле двигалось и ждало вперед.

Но теория не умерла.

Возвращение из мертвых

Снова и снова появляется призрак ситуационизма, вызывая у личностных психологов мучительное чувство дежавю.

Теория распространилась даже за пределы психологии: известный экономист-бихевиорист недавно заявил, что «большой вклад Мишеля в психологию» состоял в том, что он показал, что «не существует такой вещи, как стабильная черта личности».

Несмотря на десятилетия исследований, ситуационизм продолжает работать. По словам одного комментатора, это «превратилось в нечто, выходящее за рамки правдивости его аргументов». Это стало идеологией.

В июне этого года Мишель снова продемонстрировал ситуационизм, на этот раз в эпизоде подкаста NPR Invisibilia под названием «Миф о личности». И снова нам говорят, что «в конечном итоге все определяет ситуация, а не человек».

Это необоснованное сообщение вызвало резкую критику в социальных сетях со стороны нескольких видных личностных психологов.

Как было замечено:

[…] современная исследовательская литература, показывающая, что черты личности существуют, имеют тенденцию быть стабильными во времени и влиять на важные жизненные результаты, никогда не упоминается.

Что дает жизнь плохим идеям?

Почему ситуационизм все еще возрождается после десятилетий опровержений? Мы подозреваем, что это можно объяснить как минимум двумя факторами.

Во-первых, это наше слишком человеческое предпочтение ленивого мышления. Как объясняет Даниэль Канеман в книге «Думай быстро и медленно: 9».0005

Столкнувшись с трудным вопросом, мы часто отвечаем на более простой, обычно не замечая подмены.

В этом случае каверзный вопрос «Могут ли наши модели поведения быть в целом стабильными, но в то же время сильно изменчивыми?» заменен на простой вопрос «Последовательно ли наше поведение или нет?»

Второе объяснение может заключаться в привлекательности удивительной истории.

Одна и та же реальность есть в одном смысле индивидуум, а в другом — личность. Все наше существо есть индивидуальность в силу того, что в нас происходит от материи, и личность в силу того, что в нас происходит от духа. [6]

Одна и та же реальность есть в одном смысле индивидуум, а в другом — личность. Все наше существо есть индивидуальность в силу того, что в нас происходит от материи, и личность в силу того, что в нас происходит от духа. [6]