Разновидности речи

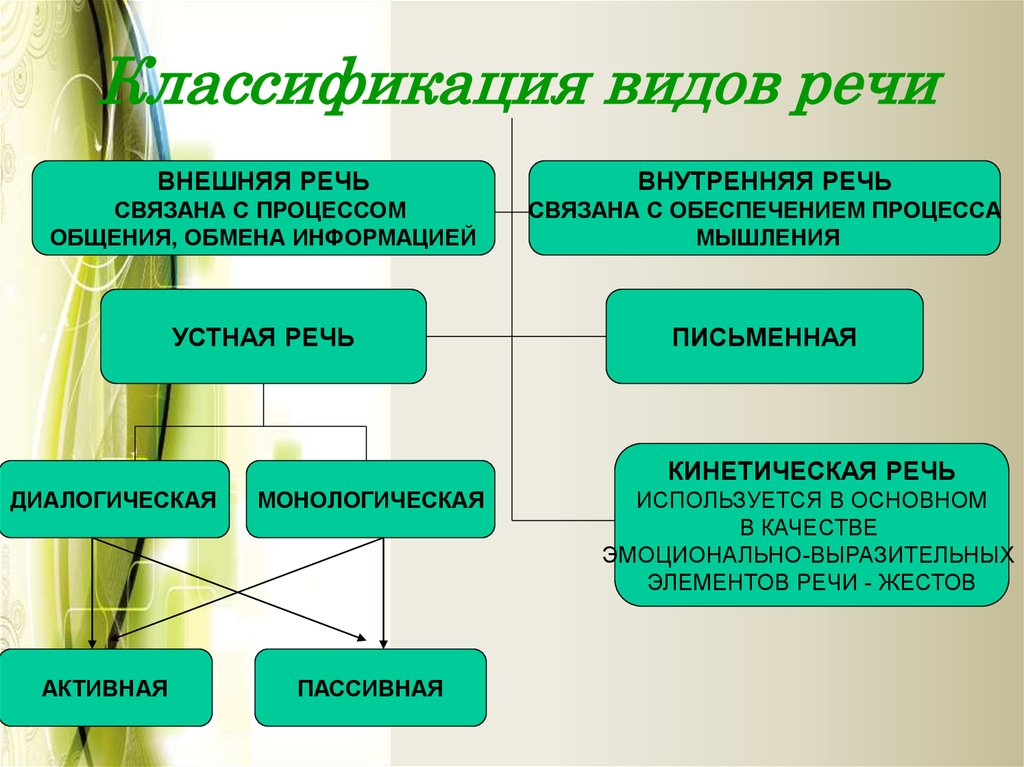

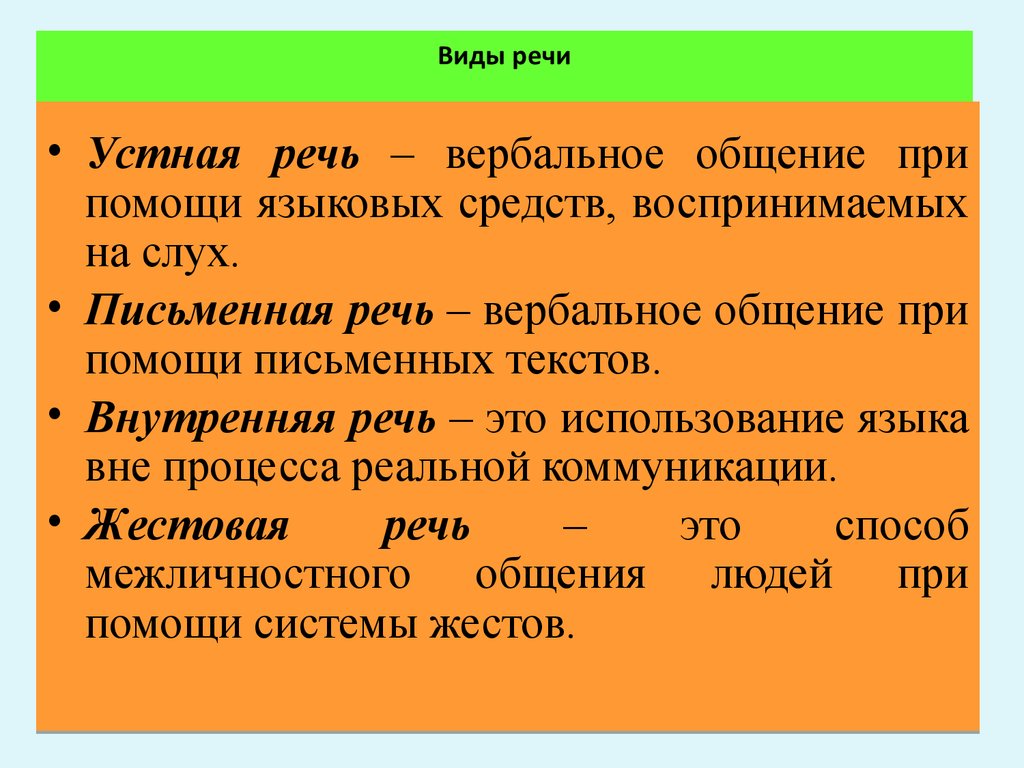

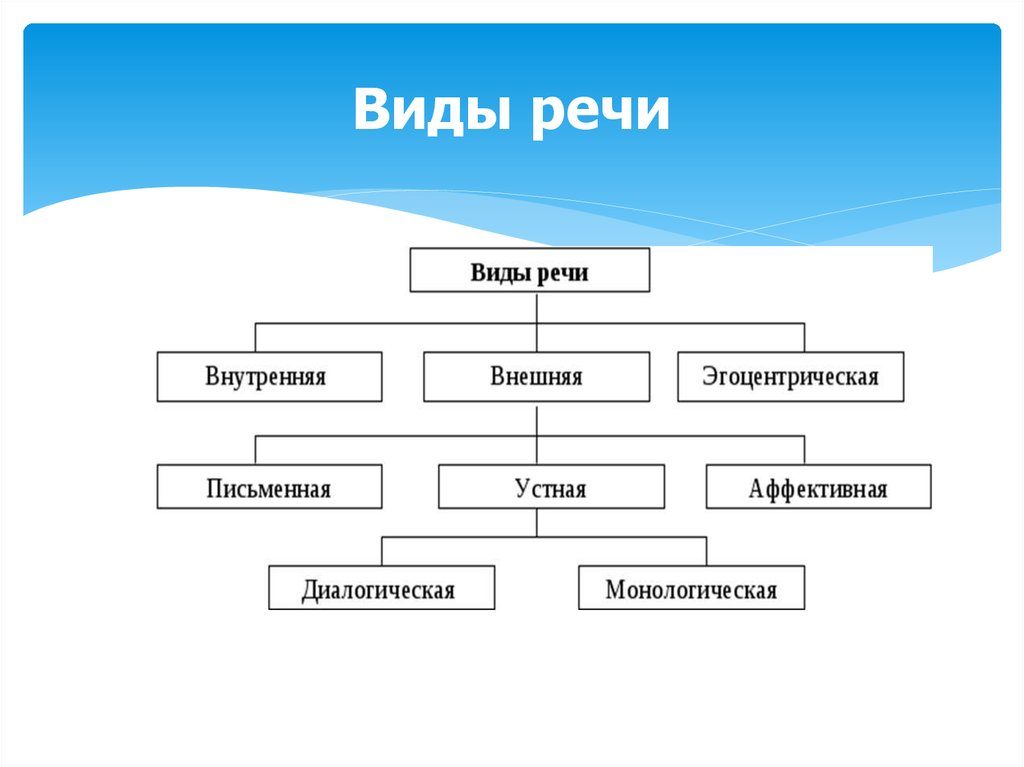

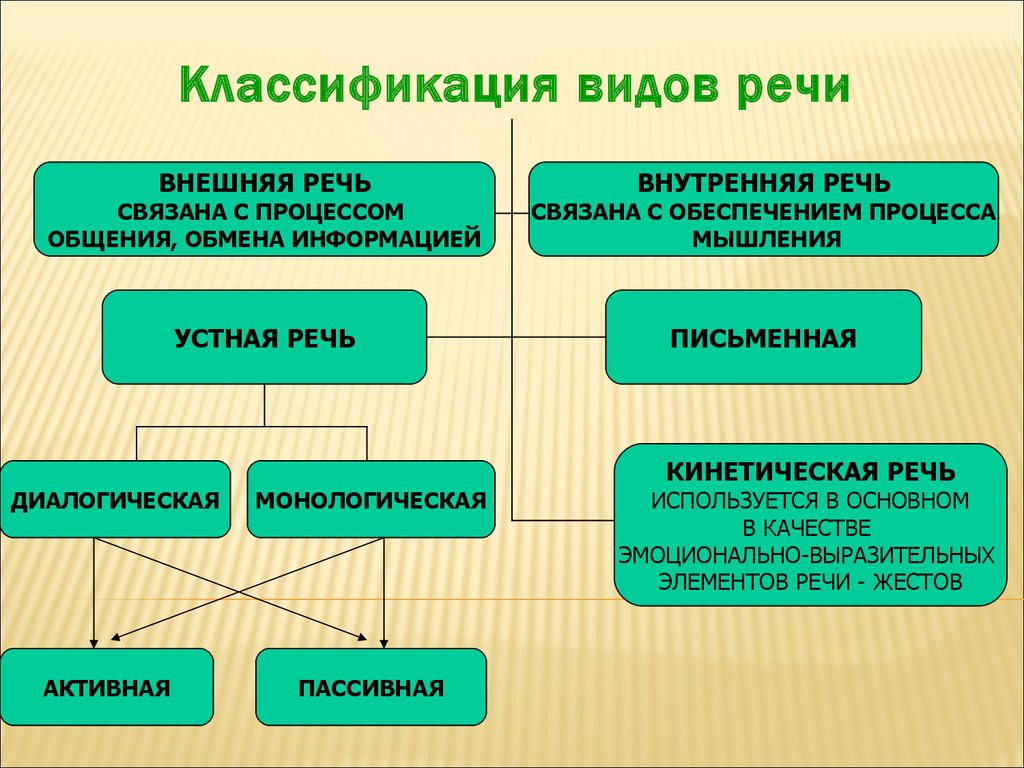

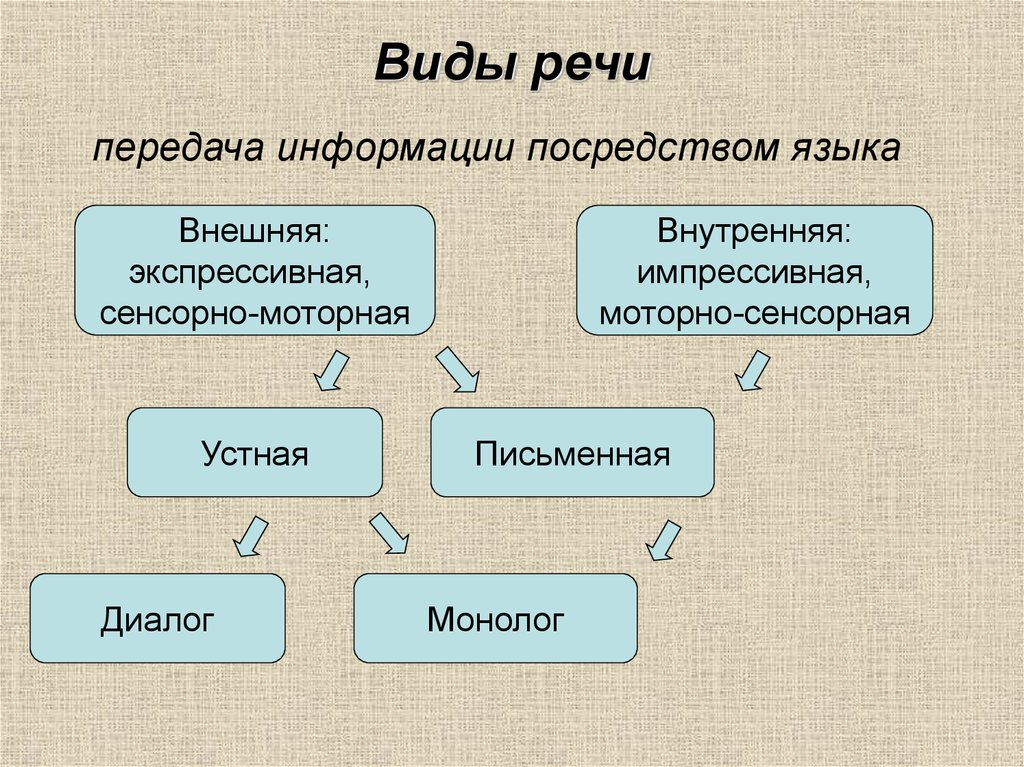

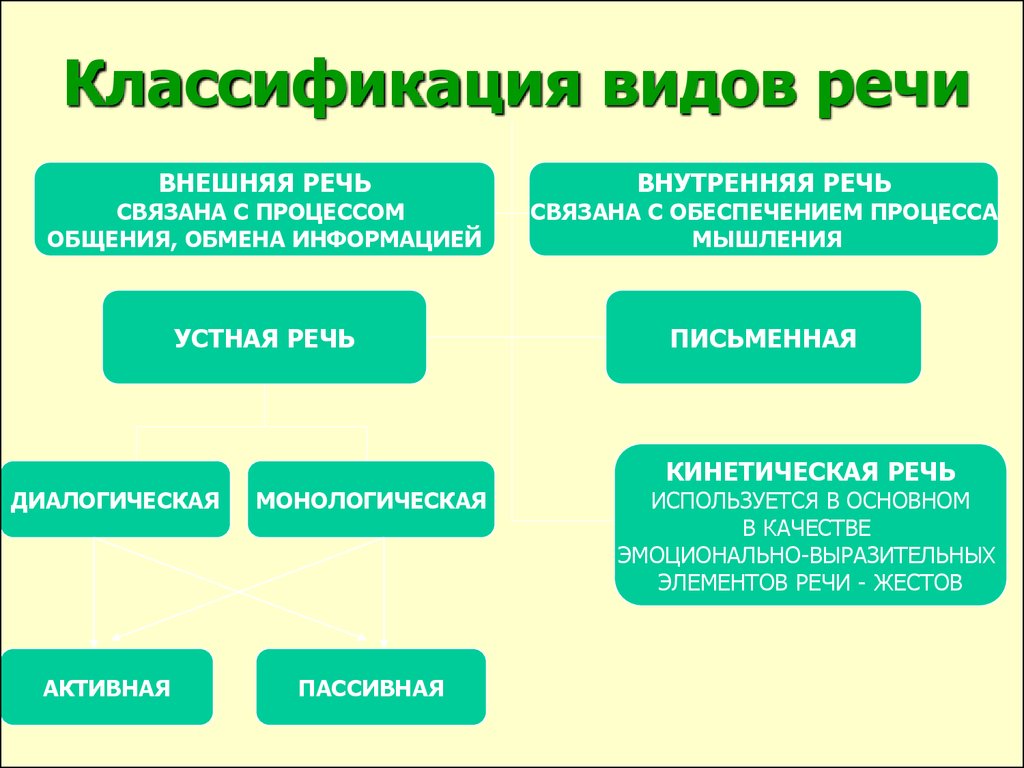

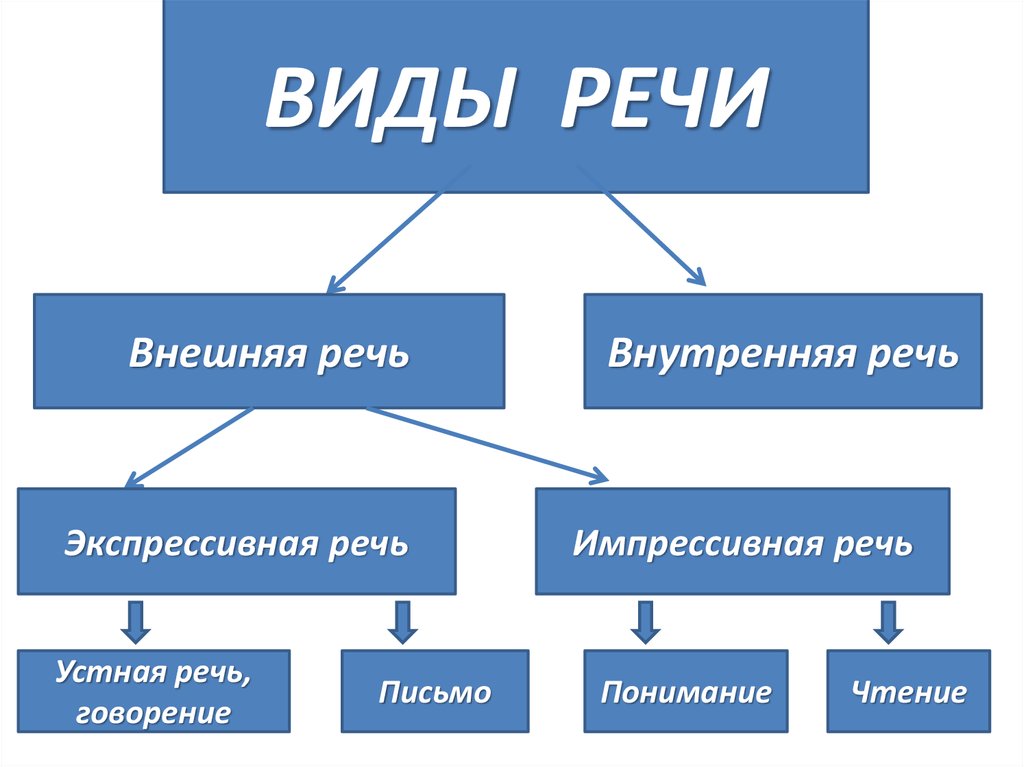

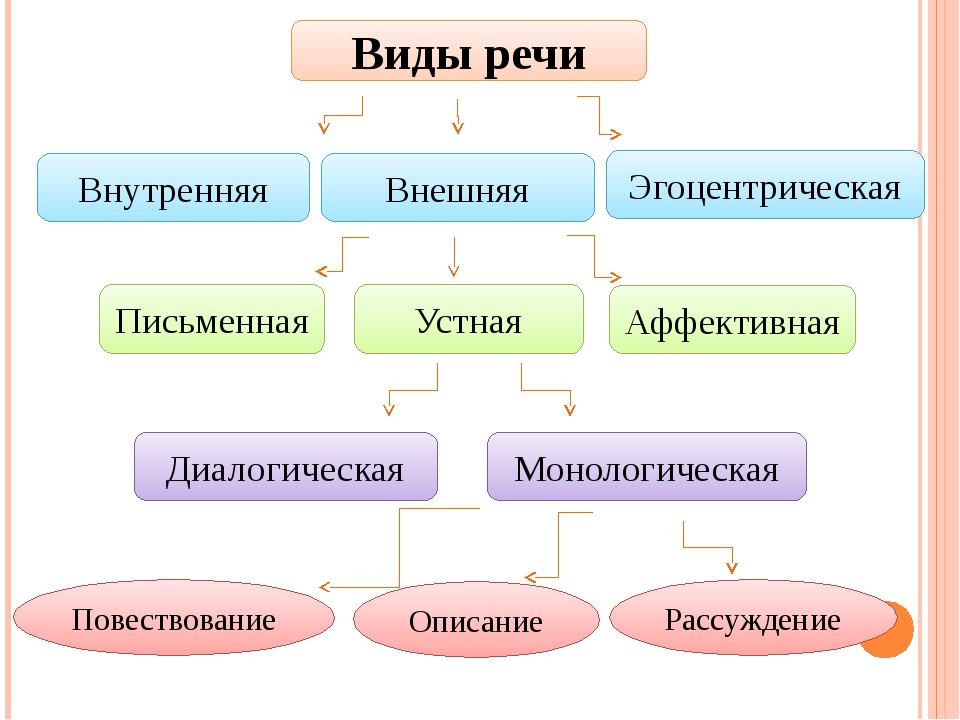

Проявления языковой деятельности неоднородны. Их можно разделить и классифицировать по отдельным признакам.

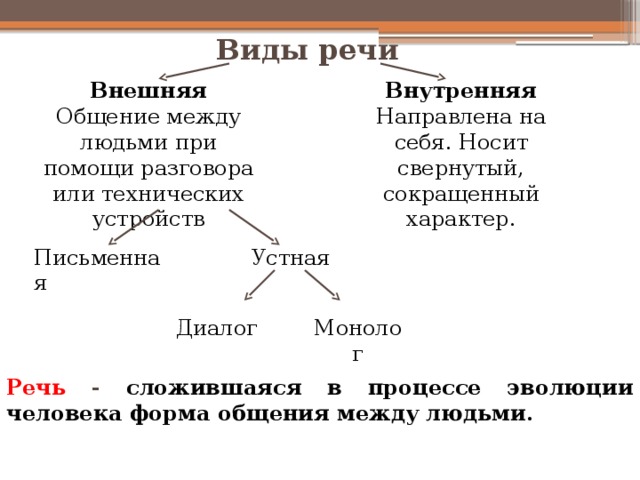

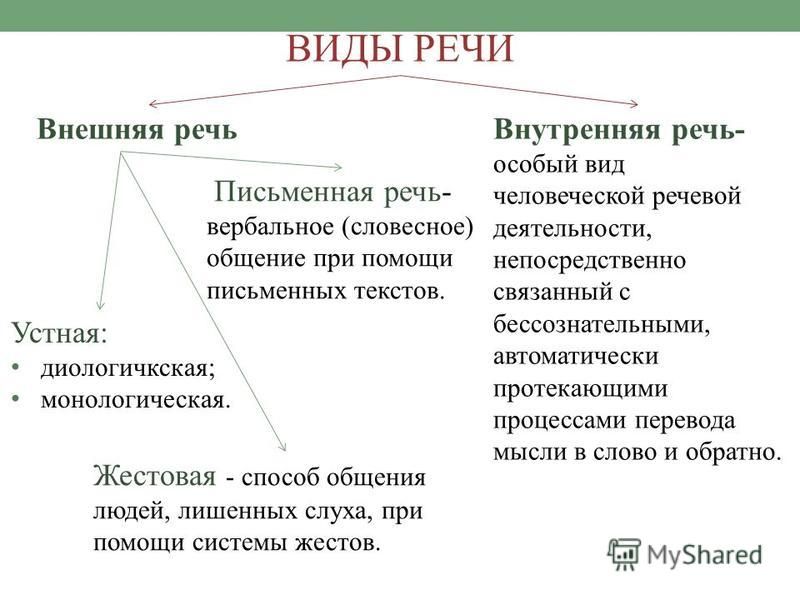

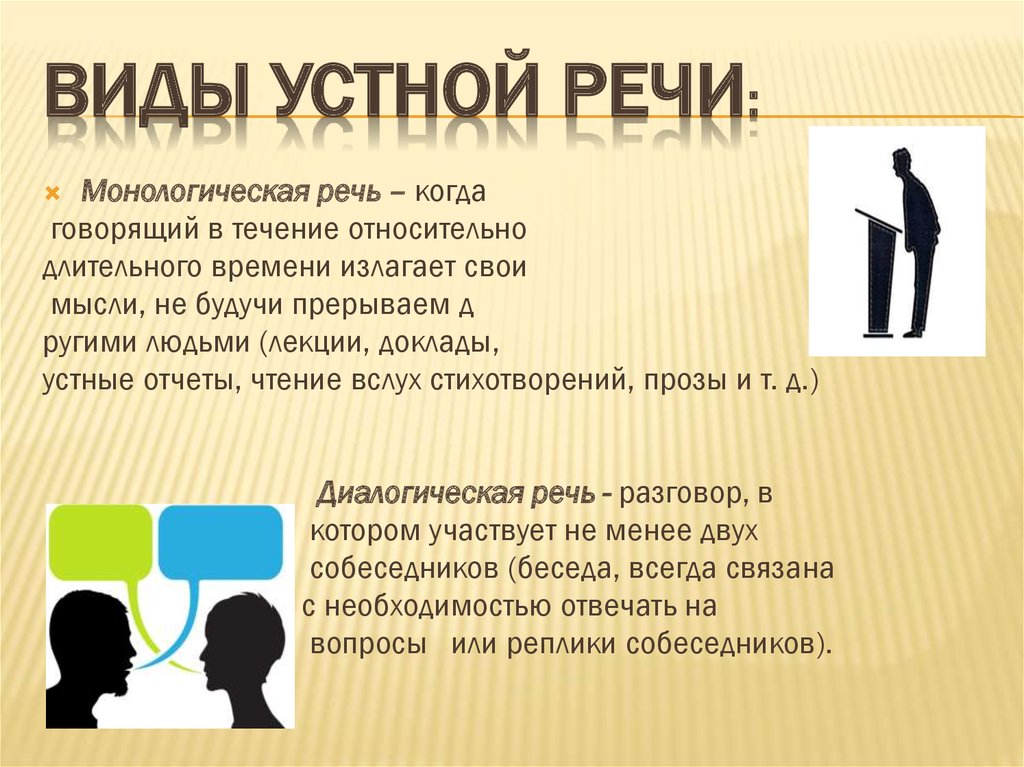

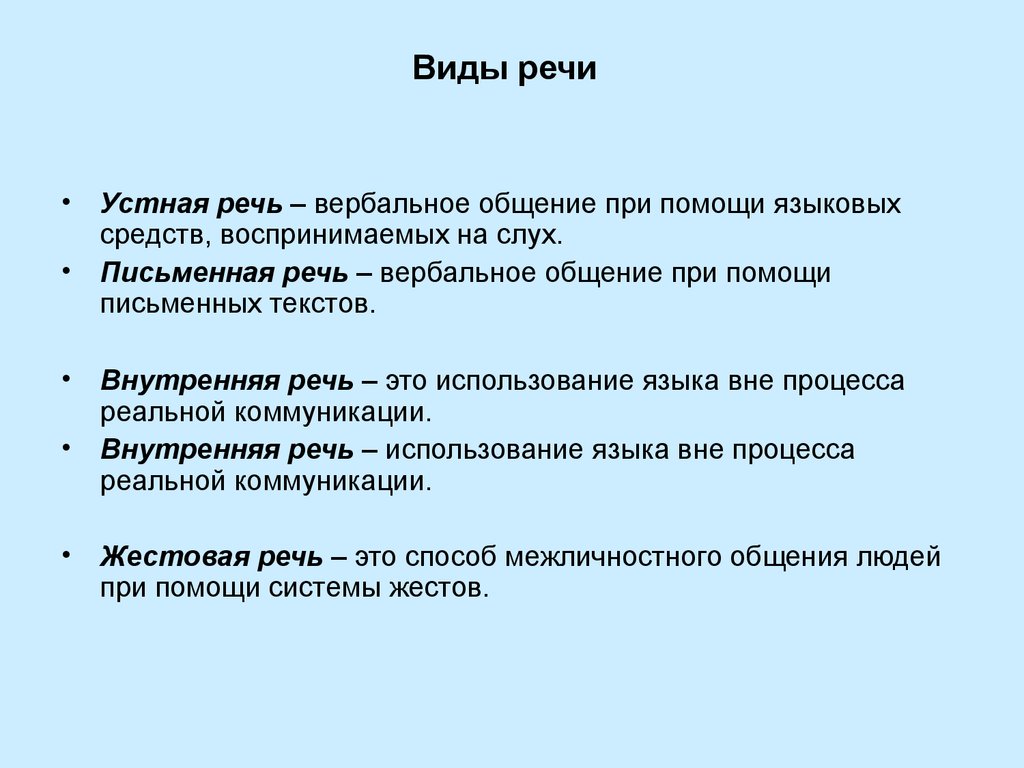

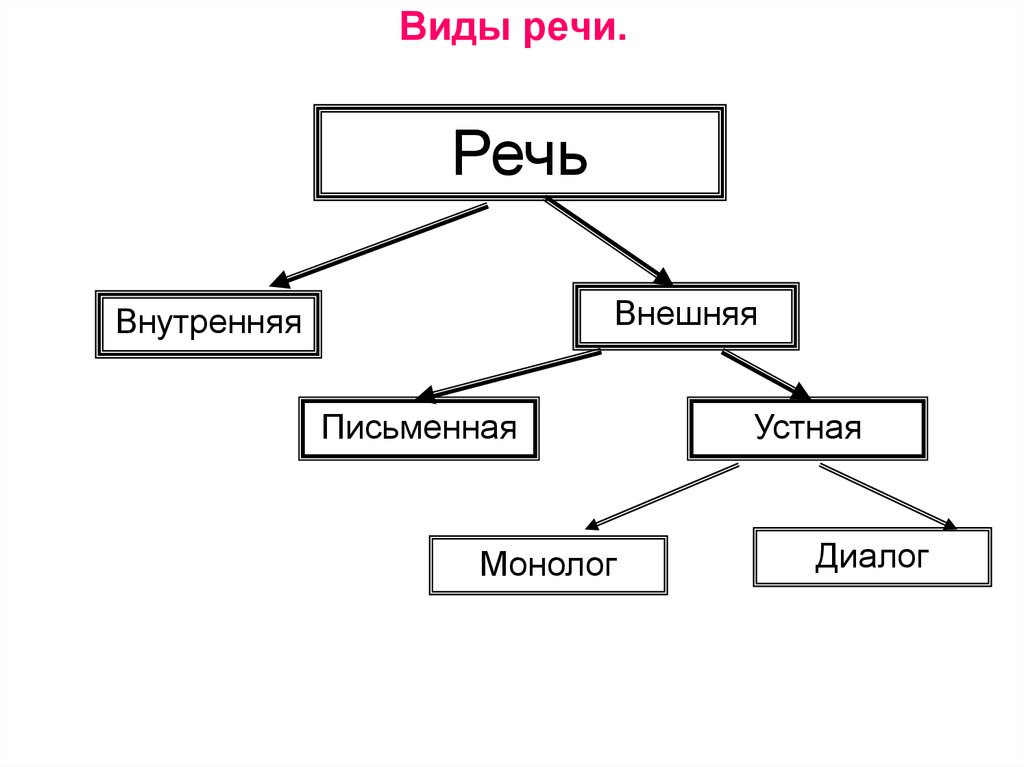

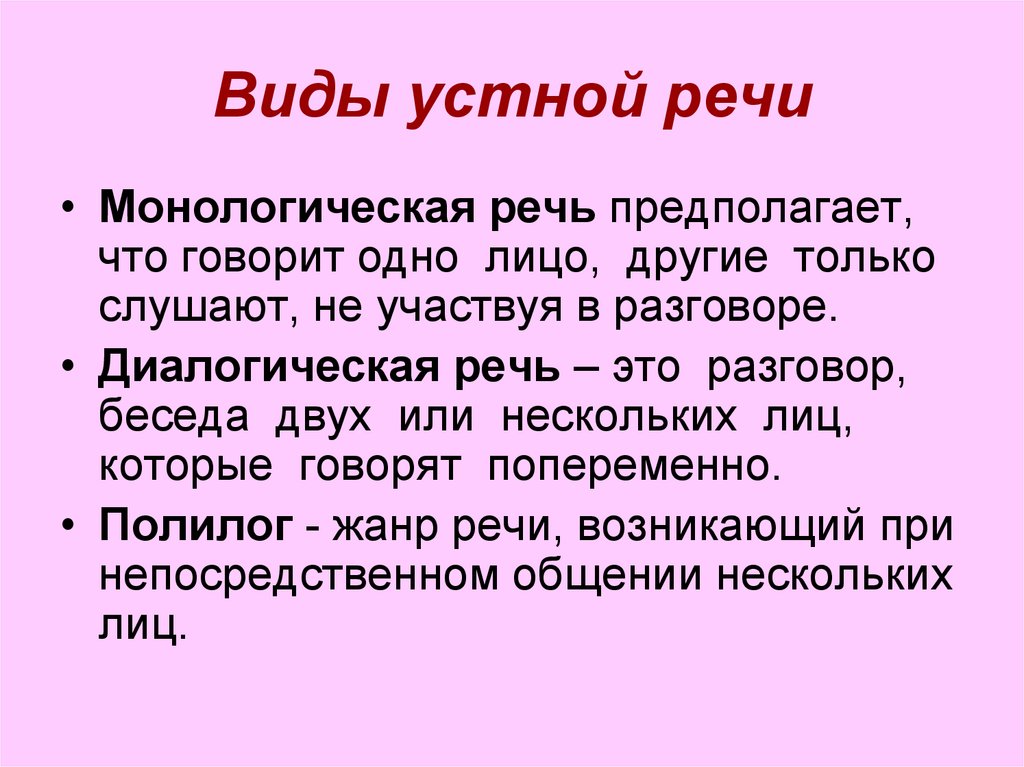

Устная речь. Это — основная разновидность речи. Это — звуковая речь, которая воспринимается другими на слух. Устная речь подразделяется на диалогическую и монологическую.

Диалогической называют речь двух или нескольких собеседников, которые меняются ролями, то есть попеременно бывают пассивными или активными собеседниками.

Разделение на «активного» и «пассивного» участников разговора относительное, поскольку и тот, кто говорит, и тот, кто слушает, проявляют активность, хотя и разную. Уровень знания языка, его лексического богатства, грамматического строения и фразеологии, практика пользования языком играют важную роль в функционировании диалогической формы речи.

Диалогическая речь тесно связана с ситуацией, в которой ведется разговор, и потому ее называют ситуативной. Одновременно она и более контекстуальная, поскольку каждое высказывание в значительной мере обусловлено предыдущим высказыванием, поскольку осуществляется как определенная деятельность двух или нескольких лиц.

Диалогическая речь недостаточно организована грамматически и стилистически. Как правило, она осуществляется при помощи простых языковых конструкций, которые обусловлены контекстом, предыдущими высказываниями. Большую роль в этой речи играют привычные соединения слов, реплики, шаблоны, идиоматические выражения, например: «так сказать», «вот», «и кто бы мог подумать» и т. п.

Монологическая речь — это такая речь, когда говорит одно лицо, а остальные слушают, воспринимают его речь.

Примеры монологической речи — доклад, лекция, выступление на собрании, объяснение преподавателем нового материала и т.п.

Это относительно развернутая разновидность речи. В ней сравнительно мало используется внеязыковая информация, которая возникает в разговорной ситуации. В сравнении с диалогической, монологическая речь — более активная или произвольная разновидность речи.

Так, для того чтобы объявить монологической акт речи, тот, кто говорит, должен осознавать полное содержание своей мысли и уметь произвольно построить на основании этого содержания высказывание или выстроить ряд высказываний.

Монологическая речь — организованная разновидность речи. Тот, кто говорит, заранее планирует или программирует не только отдельное слово, предложение, но и весь процесс речи, весь монолог в целом, иногда мысленно, а нередко в виде плана или конспекта.

Монологическая речь в своих развернутых формах нуждается в определенной подготовке, которая состоит в предварительном отборе содержания, четком планировании и соответствующем словесном оформлении.

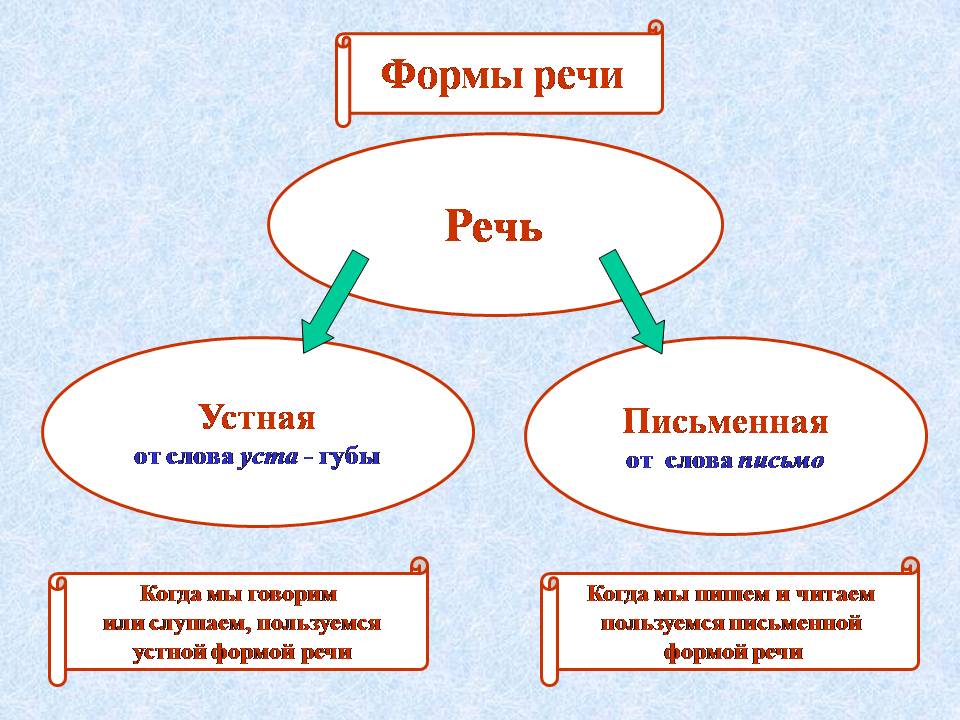

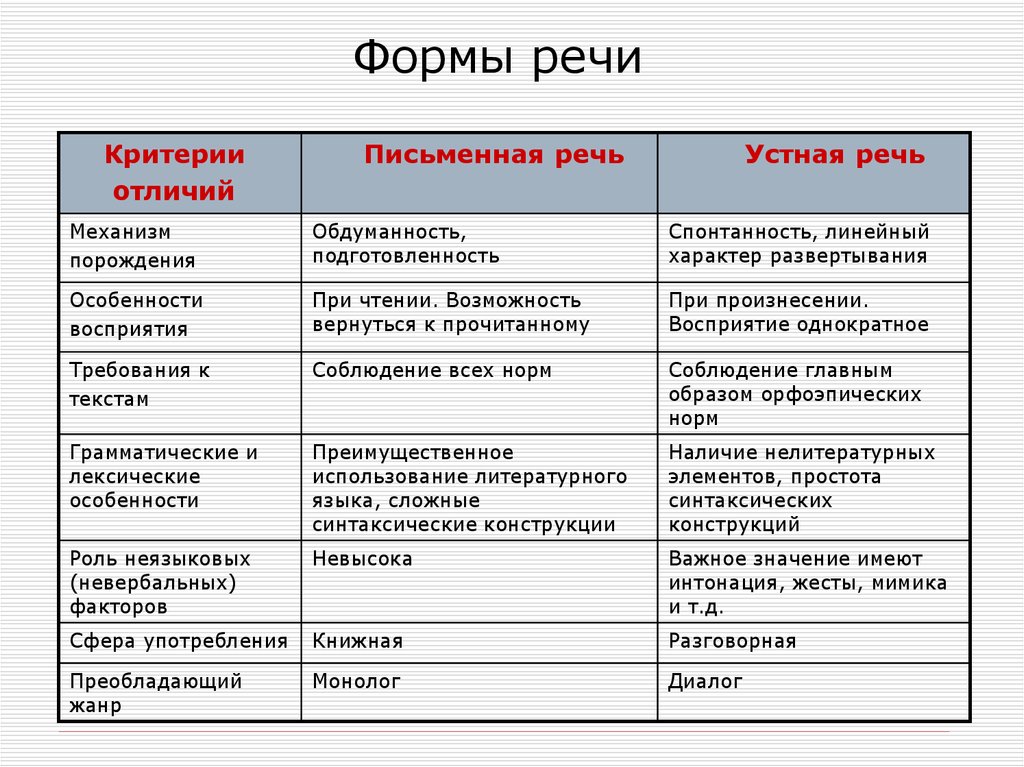

Письменная речь. Письменная речь — это особая разновидность языкового процесса, дающая возможность общаться с отсутствующими собеседниками, которые являются не только современниками того, кто пишет, но будут жить и после него. Письменная речь — разновидность монологической речи, но она произносится как чтение написанных письменных знаков (слов). Исторически письменная речь возникла позже устной и на ее основе.

По сравнению с устной речью, письменная речь имеет ряд специфических психологических особенностей. Прежде всего, она осуществляется без непосредственного контакта с собеседником, а потому исключает из своего содержания интонацию, мимику и жесты, восприятие реакции читателя, его реплики, которые имеют важное значение для устного языка.

Прежде всего, она осуществляется без непосредственного контакта с собеседником, а потому исключает из своего содержания интонацию, мимику и жесты, восприятие реакции читателя, его реплики, которые имеют важное значение для устного языка.

В письменной речи и содержание, и свое отношение к нему нужно выразить на бумаге. Поэтому текст более развернут, чем устная монологическая речь. В создаваемом тексте нужно принимать во внимание будущего читателя, заботиться о том, чтобы письменные знаки были понятны предполагаемому читателю.

Поэтому структурная сложность письменной речи по сравнению с устной увеличивается: она выдвигает большие требования к пишущему, нуждается в более развернутом, расчлененном, последовательном, полном изложении мыслей, более строгого соблюдения правил грамматики, подбора слов и выражений.

Если в устной речи пропуск отдельных слов можно заполнить определенными выразительными способами, то такие пропуски делают письменную речь непонятной.

Письменная речь — это наиболее произвольная разновидность речи.

Для успешного использование письменной речи нужно овладеть способами создания текста. В процессе индивидуального развития человек учится письму и чтению значительно позже, чем устной речи. Но между устной и письменной речью существует тесная взаимосвязь. Так, овладение письмом, чтением художественной литературы способствуют дальнейшему развитию устной речи человека, обогащению его активного словаря и осознанию грамматического строения.

Письменная речь опирается на устную, не только дополняет, но и приводит ее к определенной перестройке. Для большинства людей, в зависимости от их образования и содержания деятельности, письменное изложение мыслей более сложно, чем устное. Поэтому обучение организованной культурной речи должно включать обучение письменной речи.

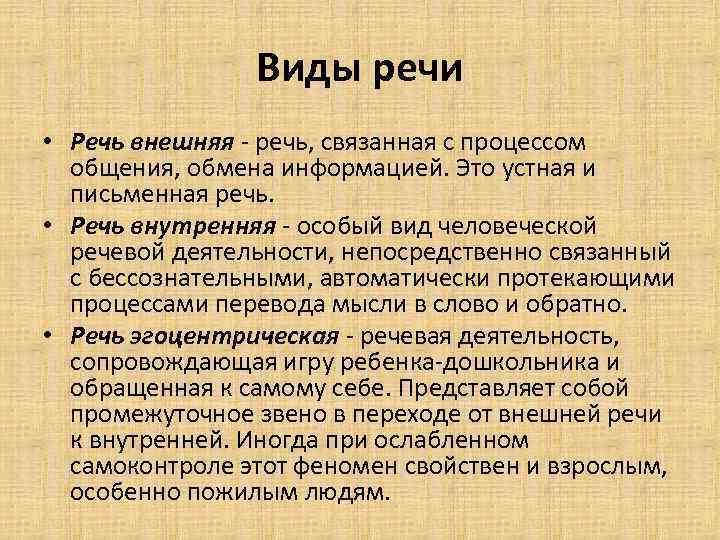

Внутренняя речь. Устная и письменная речь могут выражаться в диалогической и монологической форме и поэтому являются формами внешней речи.

Еще одна разновидность речи — внутренняя речь. Как говорит само название, внутренняя речь не направлена на общение с другими людьми. Человек пользуется внутренней речью, когда обдумывает что-то, планирует свои действия, не выражая их вслух и не записывая на бумаге, не входит в контакт с людьми.

Человек пользуется внутренней речью, когда обдумывает что-то, планирует свои действия, не выражая их вслух и не записывая на бумаге, не входит в контакт с людьми.

Главным показателем внутренней речи является ее беззвучность, хотя она нередко проявляется в форме шепота, а иногда и начинает звучать, переходя в разговор с самим собой. Это случается в случаях большого напряжения мысли, которое сопровождается выразительными эмоциями.

Внутренняя речь отличается по своей структуре от внешней речи тем, что она сильно сокращена, отрывочна, в ней опускается большинство второстепенных членов предложения. Вследствие этого она создает впечатления несвязности и непонятности. Нередко в предложении остается только подлежащее или сказуемое, являющиеся центром мысли, вокруг которой объединяются образы.

Возможность сокращения операций с мыслями, образами и словами во внутренней речи связанно с тем, что думающему человеку хорошо известно, о чем речь идет. Поэтому отпадает необходимость разворачивания мыслей для самого себя.

Нередко, мысль полностью понятна во внутренней речи, в ее упрощенной форме и синтаксической структуре, но оказывается далеко не такой понятной, когда необходимо «переводить» ее содержание другим людям: отдельные моменты мысли неясны, мысль не аргументирована, логически непоследовательна.

Известны случаи, когда хорошо понятую мысль передать в связной речи устно или письменно невозможно.

Внутренняя речь возникла в процессе речевого общения людей в связи с усложнением заданий и содержания деятельности. Она порождена потребностью выразить что-то устно или письменно, спланировать, очертить главные контуры, построить выражение, схему действий, перед тем, как реализовать их практически.

Внешняя или внутренняя речь человека находятся в тесной взаимосвязи и в постоянных взаимных переходах. Легкость и скорость таких переходов зависят от разных условий, а именно содержания, сложности и новизны мыслительной деятельности, языкового опыта и индивидуальных особенностей человека.

Речь у разных людей имеет индивидуальные особенности, проявляющиеся в темпе, ритме, эмоциональности, выразительности, точности, плавности, громкости, логической последовательности, образности высказывания мыслей.

Психоаналитическая трактовка речи. Классический, и в особенности структурный психоанализ рассматривают речь субъекта как полную репрезентацию личности. Согласно новейшим постмодернистским представлениям о природе человека и специфике детерминации активности личности, функционирование последней в универсуме культуры есть непрерывный процесс производства дискурса. Дискурс как «речь, погруженная в жизнь», речь, рассматриваемая в совокупности с ее экстралингвистическими характеристиками, является коренным феноменом человеческого существования. Наиболее сильное влияние постмодернистские идеи об универсальной природе феноменов речи и языка оказали на европейские школы глубинной психологии.

Все формы активной жизнедеятельности индивида в обществе и культуре можно рассматривать как систему дискурсивных практик, к числу которых относятся, например, политика, религия, идеология, педагогика, право и т. д. Институциализиро-ванные формы речевых практик составляют основу теоретического знания в любой области науки, а легитимирующ им мета-дискурс в отношении своей истинности есть методология конкретной научной дисциплины. Семиотический принцип «жизнь как текст» все шире используется в практике современной психотерапии, а наиболее радикально этим положением в своей работе руководствуются Ж.Лакан, ЖДелез, Ф.Гваттари. Ю.Кристева и другие представители европейской психологической мысли.

д. Институциализиро-ванные формы речевых практик составляют основу теоретического знания в любой области науки, а легитимирующ им мета-дискурс в отношении своей истинности есть методология конкретной научной дисциплины. Семиотический принцип «жизнь как текст» все шире используется в практике современной психотерапии, а наиболее радикально этим положением в своей работе руководствуются Ж.Лакан, ЖДелез, Ф.Гваттари. Ю.Кристева и другие представители европейской психологической мысли.

Формы и разновидности речи. Виды речевой деятельности. Правила эфф. слушания. — Студопедия

Поделись

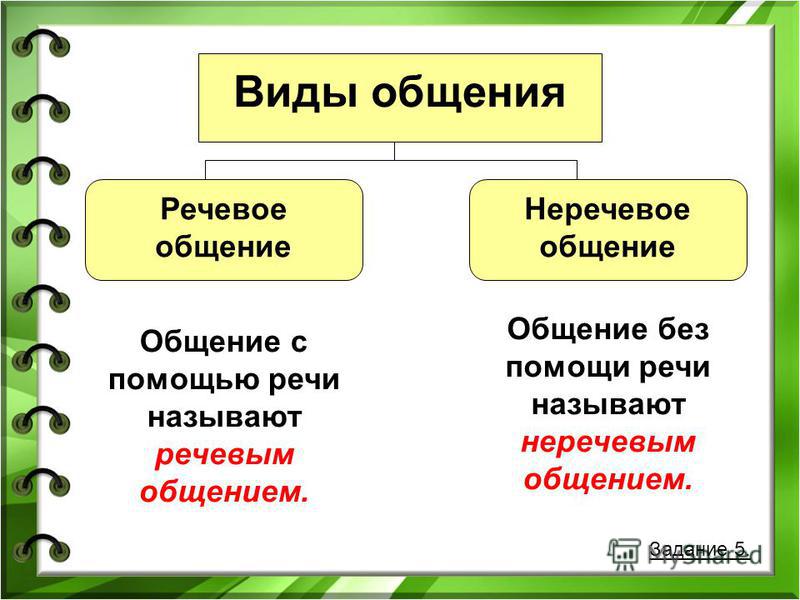

Язык – это система знаков и способов их соединения, которая служит орудием выражения мыслей, чувств и волеизъявлений людей и является важнейшим средством человеческого общения.Как две стороны одной медали, понятия язык и речь не существуют друг без друга. Язык – набор единиц и правила их использования; речь – выбор из набора и реализация правил. Язык абстрактен – речь конкретна, это материализация языка.

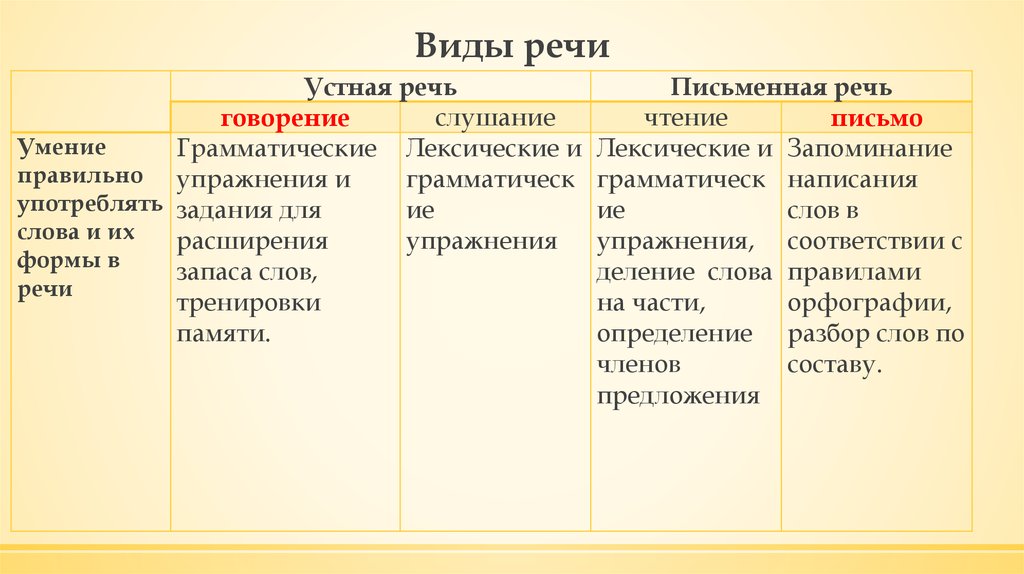

Существуют две формы речи: устная и письменная. Устная речь – это не просто произносимая, не просто звучащая, но говоримая, творимая в момент говорения речь. Степень отличия устной речи от письменной определяется жанром. В зависимости от жанра устная речь может быть совершенно неподготовленной (разговор в семье за обедом), частично подготовленная, когда подготовлено в основном содержание и цель высказывания (переговоры), подготовленная (не продумано словесное выражение, но продумано главное, что будет сказано, в какой последовательности и т.д. – объяснение материала на уроке). Применительно к устной речи можно выстроить шкалу от полной неподготовленности до выучивания наизусть.

Речь существует в двух разновидностях: как диалог и монолог. Диалог – первичная, естественная форма речи, а монолог – вторичная и искусственная.

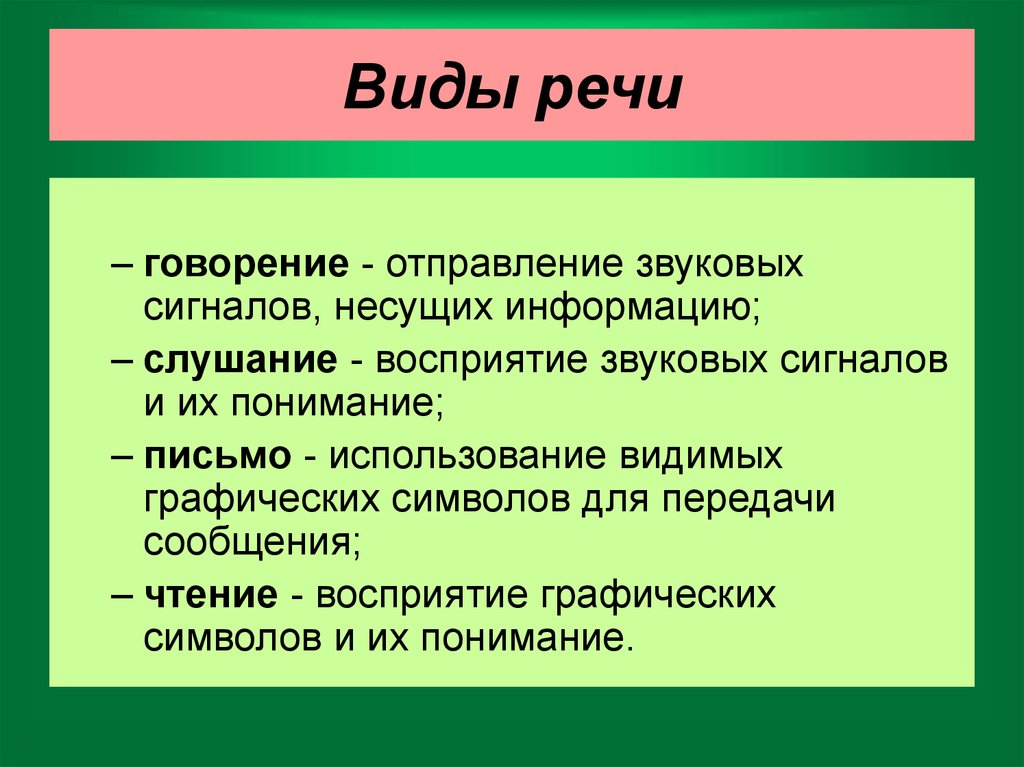

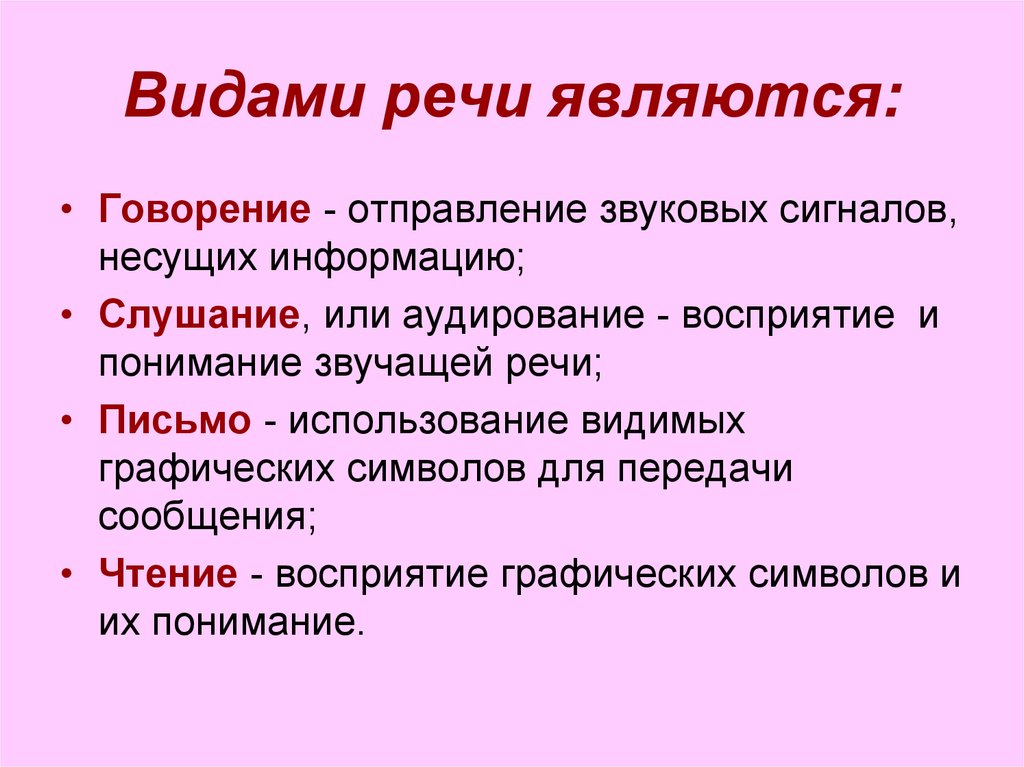

Речевая деятельность имеет 4 разновидности: говорение, слушание, письмо, чтение. Обычно недооценивается важность слушания. Есть данные: средний человек слушает больше, чем говорит. Слушать – это не просто воспринимать звук, а сосредоточиться на воспринимаемом. Прирожденные слушатели японцы. Что касается остального мира, то ученые считают, что только 10% людей, слушая собеседника, вникают в суть того, о чем говорится.

Есть данные: средний человек слушает больше, чем говорит. Слушать – это не просто воспринимать звук, а сосредоточиться на воспринимаемом. Прирожденные слушатели японцы. Что касается остального мира, то ученые считают, что только 10% людей, слушая собеседника, вникают в суть того, о чем говорится.

Эффективное слушание складывается из слуховой способности, внимательности, способности к пониманию и запоминанию. Всех слушателей публичного выступления можно разделить на 4 группы: 1) Те, кто вообще не слушает. Такие просто «выключают оратора» и думают о посторонних вещах», ничего не получая от речи; 2) Те, кто слушает наполовину (то пристальное внимание, то полное отсутствие внимания). Такие понимают фрагменты, не воспринимая идею; 3) Слушатели с пассивным восприятием. Они без возражений принимают то, что говорит оратор, не соотносят речь с собственным опытом; 4) Те, кто слушает вдумчиво. Это критические слушатели. Которые получают от слушания максимум пользы. Чтобы быть хорошим слушателем в данной ситуации, надо сделать 4 вещи:

1) определить свою цель как слушателя. Что я могу извлечь из речи?

Что я могу извлечь из речи?

-получить информацию

-развлечься

-воодушевиться

-получить возможность анализировать

-улучшить собственную речь.

2) отключить эмоции, снять предубежденность.

3) Сконцентрироваться!

4) Научиться анализировать содержание.

В ситуации диалога часто происходит то же, что в ситуации публичного выступления: когда мы мысленно не соглашаемся с говорящими, то прекращаем слушать и ждем своей очереди высказаться, подбираем доводы и аргументы, готовим «достойный ответ». А ведь без умения слушать нельзя понять позицию собеседника, оценить разногласия, выработать общую позицию и т.д.

Специалисты выделяют два вида слушания – рефлексивное и нерефлексивное.Нерефлексивное состоит в умении внимательно молчать, не вмешиваться в речь замечаниями. Оно кажется пассивным, но требует большого физического и психологического напряжения. Нерефлексивное уместно там, где один из собеседников глубоко взволнован, хочет обсудить наболевшее. Рефлексивное подразумевает активное вмешательство в речь поддерживающими репликами, репликами, которые вызваны желанием уточнить позицию. Разновидностью рефлексивного слушания является резюмирование. Слушающий подытоживает основные идеи и чувства говорящего: Как я понял…Если я правильно понял…

Рефлексивное подразумевает активное вмешательство в речь поддерживающими репликами, репликами, которые вызваны желанием уточнить позицию. Разновидностью рефлексивного слушания является резюмирование. Слушающий подытоживает основные идеи и чувства говорящего: Как я понял…Если я правильно понял…

(Для общей информации: Девять правил слушания предлагает И. Атватер в книге «Я вас слушаю». (М, 1988):

1. Не принимайте молчание за внимание. Если собеседник молчит, то это не значит, что он слушает. Он может быть погружен в собственные мысли.

2. Будьте физически внимательны. Повернитесь лицом к говорящему. Поддерживайте с ним визуальный контакт. Убедитесь в том, что ваша поза и жесты говорят о том, что вы слушаете.

3. Не притворяйтесь, что слушаете. Это бесполезно: как бы вы ни притворялись, отсутствие интереса и скука неминуемо проявятся в выражении лица и жестах.

4. Дайте собеседнику время высказаться. Сосредоточьтесь на том, что он говорит. Старайтесь понять не только смысл слов, но и выводы собеседника.

5. Не перебивайте без надобности. Большинство из нас перебивают друг друга, делая это неосознанно. Руководители чаще перебивают подчиненных, старшие — младших, мужчины перебивают чаще, чем женщины. Если вам необходимо перебить в серьезной беседе, помогите затем восстановить прерванный вами ход мыслей собеседника.

6. Слушая, не делайте поспешных выводов. Это один из главных барьеров эффективного общения. Воздерживайтесь от оценок и постарайтесь понять точку зрения собеседника или ход его мыслей до конца.

7. Не будьте излишне чувствительны к эмоциональным словам. Слушая сильно взволнованного собеседника, будьте осторожны и не поддавайтесь воздействию его чувств, иначе можно пропустить смысл сообщения.

8. Если собеседник уже высказался, повторите главные пункты его монолога своими словами и поинтересуйтесь, то ли он имел в виду. Это гарантирует вас от любых неясностей и недопонимания.

9. Не заостряйте внимания на разговорных особенностях собеседника. )

9 различных типов речей (плюс советы и примеры)

Мартин Лютер Кинг У меня есть мечта . Речь Уинстона Черчилля мы будем сражаться на пляжах . Речь Дж. Ф. Кеннеди « Решение отправиться на Луну ». Речь Нельсона Манделы « Я — первый обвиняемый ». Адрес Авраама Линкольна , Геттисберг, . Речь Барака Обамы да, мы можем .

Речь Уинстона Черчилля мы будем сражаться на пляжах . Речь Дж. Ф. Кеннеди « Решение отправиться на Луну ». Речь Нельсона Манделы « Я — первый обвиняемый ». Адрес Авраама Линкольна , Геттисберг, . Речь Барака Обамы да, мы можем .

У всех них есть одна общая черта: это были одни из самых сильных речей своего времени. Они объединяли людей и объединяли их для достижения единого дела.

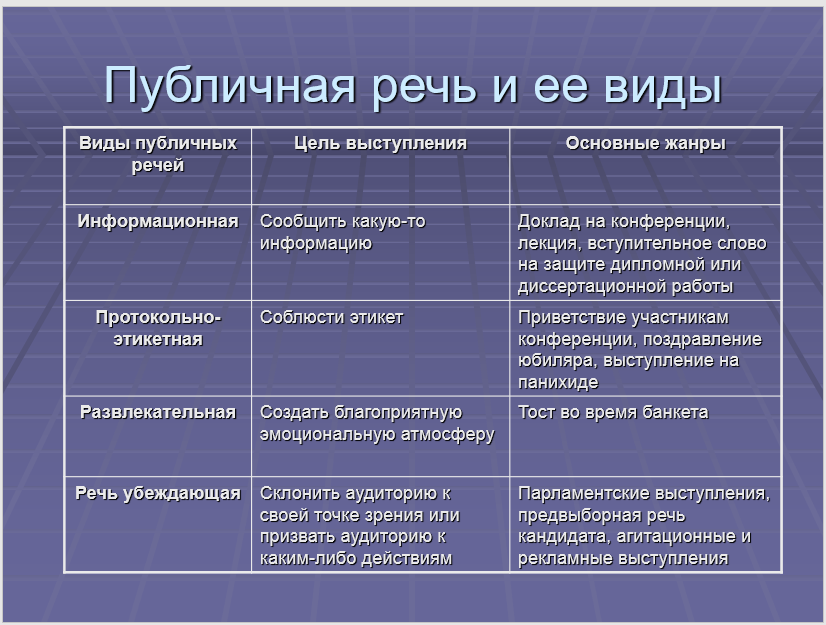

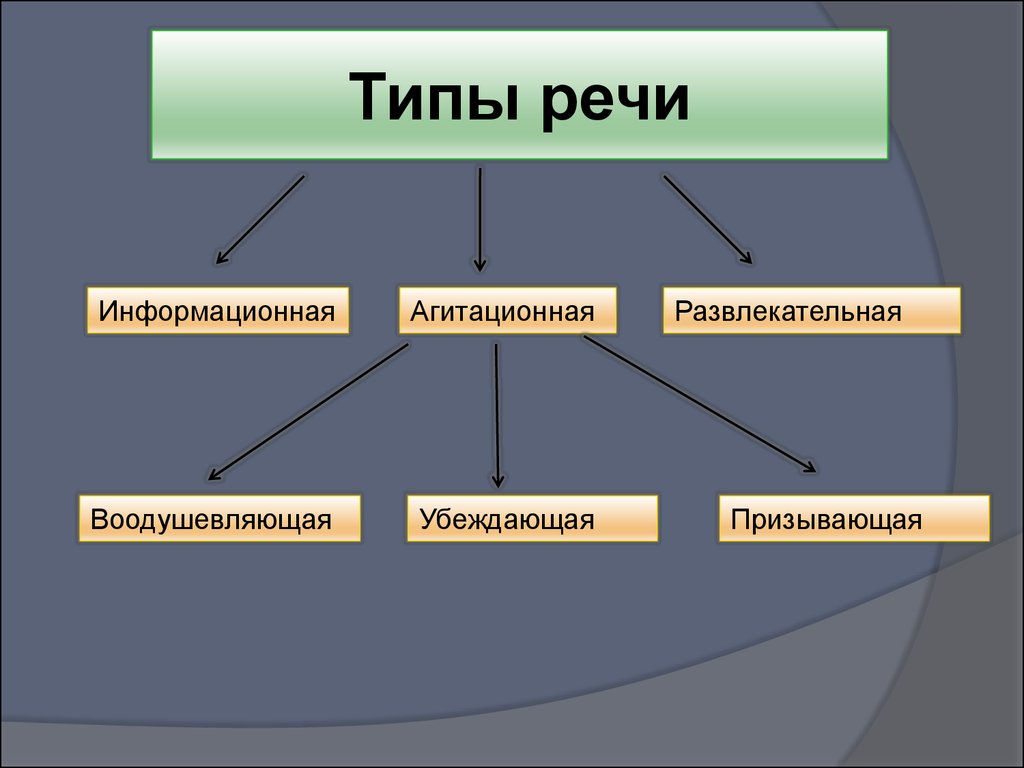

Выступления — отличный способ продать идею людям, передать сообщение, поделиться знаниями и убедить людей поддержать дело или идею. Однако многие не знают, что существует несколько типов речей.

Знание различных типов речей может сделать вас более эффективными в произнесении речей и отделить вас от 75% населения, которые боятся публичных выступлений, потому что вы будете иметь хорошее представление о том, какой тип речи использовать в каком случае. и на какую аудиторию.

Источник: Брэндон Гейл

Ниже давайте рассмотрим 9 различных типов речей.

Вы когда-нибудь были на мастер-классе или семинаре, где спикер показывал людям, как что-то делать, например, как заниматься дома, как использовать определенное программное обеспечение или как использовать определенный продукт? Если да, значит, вы были свидетелем показательного выступления в действии.

Демонстративное выступление – это выступление, произносимое с целью ознакомления аудитории с чем-либо. Однако главное отличие демонстрационных выступлений в том, что они всегда сопровождаются демонстрацией.

Говорящий не просто говорит вам, как что-то делать или как что-то работает. Вместо этого они демонстрируют, как это сделать или как это работает, с помощью наглядных пособий, чтобы аудитории было легче понять, о чем говорит говорящий. На видео ниже показан пример показательного выступления.

Поскольку демонстративная речь направлена на передачу знаний, ее легко спутать с информативной речью, которая также имеет схожие цели.

Однако у них есть свои отличия. Во-первых, мы уже видели, что в отличие от информативной речи демонстративная речь должна сопровождаться наглядными пособиями для демонстрации изучаемого.

Другое ключевое различие между этими двумя видами речей заключается в том, что в то время как информативная речь в основном сосредоточена на теоретических концепциях, демонстрационная речь больше сосредоточена на практической стороне вещей. Иными словами, демонстративная речь больше ориентируется на как, в отличие от информативной речи, которая фокусируется в основном на что.

Вы можете произнести демонстративную речь практически обо всем, что учит людей тому, как что-то делать — как получать пассивный доход, как подготовиться к собеседованию, как обслуживать машину, что угодно. Однако, чтобы это можно было квалифицировать как демонстративную речь, вы должны на самом деле продемонстрировать, как делать то, о чем вы говорите.

ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕЧЬ youtube.com/embed/x2dxh8xc68E?version=3&rel=1&fs=1&autohide=2&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&wmode=transparent» allowfullscreen=»true»/>Информационная речь, как вы уже поняли, является близким союзником демонстративной речи. Основная задача информационного выступления – донести информацию, о которой аудитория ранее не знала.

Помните свои дни в колледже, когда вы рисовали в своем блокноте, пока ваш профессор бубнил о какой-то концепции в физике, которую вы, казалось, не могли уложить в голове? Возможно, вы не знали об этом в то время, но ваш профессор действительно произносил информативную речь.

Точно так же, если у вас была экскурсия по зоопарку или охотничьему заповеднику, вы услышали информативную речь.

Информативные речи могут передавать информацию о событиях, понятиях, объектах, процессах и так далее.

Чтобы сделать речь эффективной, говорящий пытается разбить тему, о которой он говорит, на простые, легко усваиваемые идеи, понятные неспециалисту. Информативные выступления обычно сопровождаются статистикой, фактами и другими данными. Однако, в отличие от демонстративных выступлений, информативные выступления не сопровождаются наглядными пособиями.

Информативные выступления обычно сопровождаются статистикой, фактами и другими данными. Однако, в отличие от демонстративных выступлений, информативные выступления не сопровождаются наглядными пособиями.

Вы когда-нибудь были на мероприятии, где ведущий завораживал публику забавной историей за забавной историей, оставляя толпу умирать со смеху? Если да, то то, что вы видели, было примером занимательной речи.

Основная цель развлекательного выступления – развлечь публику и доставить ей удовольствие и удовольствие.

Для достижения этой цели развлекательные выступления сопровождаются забавными историями и иллюстрациями, шутками и другими формами юмора. В большинстве случаев развлекательные выступления довольно короткие, длятся всего несколько минут.

УБЕЖДАЮЩАЯ РЕЧЬ Политик, произносящий предвыборную речь с целью убедить избирателей избрать его или ее на государственную должность. Адвокат пытается убедить присяжных в невиновности своего клиента.

Адвокат пытается убедить присяжных в невиновности своего клиента.

Подросток пытается убедить родителей разрешить ему встречаться с друзьями. Кто-то пытается убедить группу друзей посетить определенный ресторан. Предприниматель делает предложение, чтобы убедить инвесторов инвестировать в его стартап. Все это примеры убедительных речей.

Под убедительной речью понимается любая речь, произнесенная с целью убедить аудиторию в том, что мнение говорящего является правильным, и, в более широком смысле, убедить их в том, что они должны придерживаться того же мнения или оказывать поддержку говорящему.

Очевидно, что убедить людей не только считать ваше мнение правильным, но и принять такое же мнение и оказать вам свою поддержку — задача не из легких.

Таким образом, убедительные речи используют различные приемы, чтобы убедить аудиторию. Например, говорящий может использовать факты и статистику, чтобы сделать то, что он говорит, более правдоподобным и более разумным. Это означает, что спикер должен провести тщательное исследование темы и собрать как можно больше материала для подтверждения своих аргументов.

Это означает, что спикер должен провести тщательное исследование темы и собрать как можно больше материала для подтверждения своих аргументов.

Кроме того, спикер может апеллировать к чувствам и эмоциям аудитории, чтобы убедить их принять точку зрения спикера и поддержать его.

Эта тактика особенно полезна при попытке заручиться поддержкой какого-либо дела, например, сбора средств для помощи пожилым, бедным, угнетенным женщинам, детям-сиротам и так далее.

Например, речь Мартина Лютера Кинга « У меня есть мечта » является примером убедительной речи, которая обращалась к эмоциям людей, чтобы убедить их выступить против расизма и неравенства.

ОРАТОРСКАЯ РЕЧЬЭтот термин относится к речам, произносимым в ораторском стиле. Я знаю, что это может показаться немного запутанным, поскольку в основном смысле этого слова любой, кто произносит речь, является оратором.

В большинстве случаев ораторские речи произносятся на мероприятиях, требующих особого празднования, таких как церемонии перерезания ленточки, выпускные вечера, церемонии инаугурации, прощальные вечеринки, дни рождения, выходы на пенсию, свадебные приемы и так далее.

В некоторых случаях некоторые политические выступления также могут считаться ораторскими по своему характеру. Однако для этого оратор не должен пытаться убедить людей что-то сделать (например, проголосовать за них) или разрешить сложные споры. Вместо этого они должны быть общими речами, апеллирующими к основным истинам и общепринятым добродетелям.

В зависимости от характера мероприятия ораторские речи могут быть либо короткими и неформальными (например, на вечеринках по случаю дня рождения и выхода на пенсию), либо длинными и официальными (например, на церемониях инаугурации президента). Хорошим примером великолепной ораторской речи является инаугурационная речь Дж. Ф. Кеннеди.

МОТИВАЦИОННАЯ РЕЧЬВ последний год старшей школы я был капитаном баскетбольной команды, и эту игру я никогда не забуду. Это была последняя игра школьного турнира по баскетболу, и если мы выиграем, то станем чемпионами штата.

Проблема в том, что к перерыву мы отставали на 15 очков. Во время перерыва наш тренер произнес одну из самых трогательных речей, которые я когда-либо слышал.

Во время перерыва наш тренер произнес одну из самых трогательных речей, которые я когда-либо слышал.

Он напомнил нам, сколько мы готовились к этому моменту, напомнил нам, что мы были лучшей командой, которую он когда-либо тренировал, и сказал, что у нас есть все необходимое, чтобы перевернуть игру и завоевать трофей.

Мы вернулись на корт с такой решимостью и желанием, и к тому времени, когда судья дал финальный свисток, мы вели в счете 12 очков и стали чемпионами штата. Я связываю наш успех на площадке в тот день с речью нашего тренера в перерыве между таймами.

Речь, которую он нам произнес, является примером мотивационной речи.

Мотивационная речь — это тип речи, произносимой с целью поощрения или вдохновения аудитории и побуждения ее к лучшему или самосовершенствованию.

Мотивационные речи распространены на деловых встречах, чтобы побудить сотрудников улучшить свои результаты, в школах, чтобы вдохновить учащихся на выполнение тестов, и на спортивных мероприятиях, чтобы вдохновить спортсменов выкладываться на полную.

Мотивационные речи также хороши для поднятия самооценки человека или превращения негативных ситуаций в позитивные. Хорошим примером отличной мотивационной речи является речь Стива Джобса на церемонии вручения дипломов в Стэнфорде.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ РЕЧЬВступительная речь относится к речи, которая используется для того, чтобы подготовить аудиторию к тому, чтобы основное внимание было уделено собранию, собранию или мероприятию.

Например, прежде чем основной докладчик на мероприятии выйдет на сцену, чтобы произнести свою речь, кто-то еще выйдет на сцену, чтобы представить основного докладчика аудитории.

По сути, вступительная речь знакомит зрителей с тем, кого или что они пришли посмотреть или послушать. Это может быть музыкант, музыкальная группа, лауреат премии, мотивационный спикер или даже постановка.

Вступительные речи также распространены на светских мероприятиях, например, на выпускных вечерах, рекламных вечеринках, свадебных приемах и т. д. Они используются для представления человека (лиц), в честь которого было проведено мероприятие или собрание.

д. Они используются для представления человека (лиц), в честь которого было проведено мероприятие или собрание.

В идеале вступительная речь должна быть короткой, и ее основное внимание должно быть сосредоточено на человеке, которого представляет речь. Во вступительной речи обычно приводится несколько биографических подробностей о представляемом человеке, упоминаются его квалификация или полномочия и, возможно, рассказывается короткий анекдот о человеке.

Чтобы вступительная речь была эффективной, она должна быть позитивной, включать несколько дополнительных слов о представляемом человеке и, по возможности, быть развлекательной.

Цель состоит в том, чтобы заинтересовать аудиторию, слушая человека, которого представляют.

ПРИЕМНАЯ РЕЧЬ Это тип речи, произносимой человеком, удостоенным определенной чести или награды. В большинстве случаев благодарственная речь следует сразу после вступительной речи, представляющей получателя награды.

В большинстве случаев вступительная речь обычно короткая. Цель благодарственной речи состоит в том, чтобы выступающий выразил свою благодарность за полученную награду или честь, поблагодарить людей, стоящих за конкурсом или мероприятием, и поблагодарить тех, кто помог им достичь того, что привело к их чести. .

В большинстве случаев приветственные речи сопровождаются большим количеством эмоций, что может сделать их довольно сложными, особенно для того, кто произносит такую речь впервые.

Возможно, самое лучшее, что можно сделать, произнося благодарственную речь, — это последовать совету бывшего президента США Франклина Д. Рузвельта: будьте искренними. Будь краток. Садитесь.

ТОстыПод тостом понимается речь, основной целью которой является почтить память другого человека или группы людей. Тосты обычно заканчиваются фразой вроде «давайте поднимем бокалы за…», за которой следует напиток.

Тосты обычно произносятся на праздничных мероприятиях и собраниях, таких как вечеринки по случаю выхода на пенсию, выпускные, дни рождения, свадебные приемы, ужины с наградами и так далее. Большинство тостов обычно неформальные и относительно короткие. Тем не менее, их может быть трудно сделать, и в большинстве случаев они требуют предварительной репетиции.

Большинство тостов обычно неформальные и относительно короткие. Тем не менее, их может быть трудно сделать, и в большинстве случаев они требуют предварительной репетиции.

Во многих случаях существуют правила и указания, определяющие, кто должен произносить тост. Например, на свадебном приеме тост обычно произносит шафер или отец невесты.

В зависимости от тона события тост может быть шутливым, воодушевляющим, сентиментальным, а в некоторых случаях и торжественным. В большинстве случаев человек, произносящий тост, должен быть тесно связан с причиной тоста.

СОВЕТЫ, КАК ГОВОРИТЬ ЛУЧШЕ И БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОПрежде чем произнести речь, вам нужно хорошо подготовиться, чтобы произнести успешную речь, которая эффективно достигнет своей цели. Помните, ни одна речь не произносится просто так.

Кроме того, учитывая, что большинство речей произносятся в публичных местах, хорошая подготовка и произнесение речи могут помочь укрепить вашу репутацию оратора. Ниже мы рассмотрим несколько советов, которые помогут вам лучше и эффективнее произносить речи.

Ниже мы рассмотрим несколько советов, которые помогут вам лучше и эффективнее произносить речи.

Хорошее понимание своей аудитории является очень важным аспектом, когда речь идет о том, чтобы делать более качественные и эффективные речи. Хорошая речь — это та, которая находит отклик у аудитории.

Однако невозможно, чтобы речь нашла отклик у вашей аудитории, если вы не имеете хорошего представления о людях, которые будут ее слушать.

Например, если бы вас попросили произнести мотивационную речь перед группой предпринимателей и перед группой студентов, вы бы не обратились к ним одинаково, даже если бы ваша цель была бы одинаковой для обеих речей – поощрить и вдохновить вашу аудитория. Зная свою аудиторию, вы сможете адаптировать свою речь к ней.

Используйте интересные наглядные пособия для показательных выступлений Мы уже видели, что наглядные пособия являются важнейшим элементом показательных выступлений. Демонстративное выступление невозможно без наглядных пособий.

Демонстративное выступление невозможно без наглядных пособий.

Чтобы ваша речь была эффективной, вы должны убедиться, что ваши наглядные пособия одновременно интересны (это позволяет вам захватить и удерживать внимание аудитории) и просты (это облегчает вашей аудитории понимание того, что вы демонстрируете).

Нет недостатка в предметах, которые можно использовать в качестве наглядных пособий. Вы можете использовать фотографии, рисунки, карточки, трехмерные объекты или даже настоящие продукты, если позволяет ситуация. Имейте в виду, что ваша аудитория может быть даже более внимательной к вашим наглядным пособиям, чем к тому, что вы говорите, поэтому вам нужно убедиться, что вы используете правильные наглядные пособия.

Выберите легкую тему При информативных и показательных выступлениях всегда полезно выбирать легкую тему, как для себя, так и для аудитории. Простая для вас тема означает, что вам не придется прилагать особых усилий, чтобы ваша аудитория поняла, о чем вы говорите. Простая тема для вашей аудитории поможет вам удерживать внимание аудитории.

Простая тема для вашей аудитории поможет вам удерживать внимание аудитории.

Если вы выберете слишком сложную или техническую тему, большая часть вашей аудитории может заскучать и потерять концентрацию.

Оживите свои развлекательные речиКогда вы произносите развлекательную речь, постарайтесь найти способы оживить ее, чтобы ваша аудитория была заинтересована и чтобы ей понравилось выступление.

Вы можете сделать это, время от времени вставляя в речь шутки и смешные истории. Без этого то, что должно было быть развлекательной речью, может быстро стать монотонной, из-за чего ваша аудитория начнет отдаляться.

Помните о цели, произнося убедительную речьПрежде чем вы начнете произносить убедительную речь, вам должно быть очень ясно, чего вы хотите добиться от речи. Какие действия вы хотите, чтобы ваша аудитория предприняла после того, как вы закончите произносить речь?

Это то, что сообщит вам, как вы собираетесь произносить свою речь. Например, вместо того, чтобы жаловаться на что-то и останавливаться на этом, вы должны убедить свою аудиторию, что это плохо, а затем убедить их предпринять какие-то действия против этого.

Например, вместо того, чтобы жаловаться на что-то и останавливаться на этом, вы должны убедить свою аудиторию, что это плохо, а затем убедить их предпринять какие-то действия против этого.

Кроме того, всегда лучше говорить о положительном аспекте того, чего вы пытаетесь достичь или о том, что вы хотите, чтобы сделала ваша аудитория, а не сосредотачиваться на отрицательном аспекте того, против чего вы выступаете.

Наконец, вы должны предоставить достаточно информации о своей позиции или мнении, чтобы максимизировать свои шансы на достижение цели.

Подготовить надлежащим образомНезависимо от того, какую речь вы собираетесь произнести, очень важно убедиться, что вы должным образом подготовлены. Изучите тему как можно больше, убедитесь, что у вас есть правильные факты и статистика и так далее.

Нет ничего хуже, чем выступить с речью только для того, чтобы кто-то в аудитории оспорил то, что вы уверенно сказали, и оказался прав.

Создается впечатление, что вы не понимаете, о чем говорите. Как только вы соберете все необходимые факты, сядьте, напишите свою речь, подготовьте карточки с речью и просмотрите свою речь, чтобы убедиться, что все выглядит хорошо.

Затем пару раз репетируйте, как вы собираетесь произносить речь. Вы можете сделать это перед зеркалом, или перед близким другом или родственником. Вы хотите добраться до точки, где ваша речь течет из ваших пальцев.

Практика. Упражняться. ПрактикаЕсли вы не один из немногих людей, рожденных с талантом к красноречию и публичным выступлениям, стать красноречивым оратором не получится за один день. Вам нужно практиковаться, практиковаться и практиковаться.

Это означает, что всякий раз, когда у вас появляется возможность выступить с речью, вы не должны упускать ее из виду.

Предложите выступить с речами на различных мероприятиях и, следя за событиями, проанализируйте свои выступления и посмотрите, что вы можете сделать для улучшения. Если возможно, вы даже можете попросить кого-нибудь записывать вас каждый раз, когда вы произносите речь.

Если возможно, вы даже можете попросить кого-нибудь записывать вас каждый раз, когда вы произносите речь.

Затем вы можете просмотреть эти речи и определить различные способы, с помощью которых вы можете улучшить свои ораторские навыки.

ЗАВЕРШЕНИЕВыступления — отличный способ объединить людей и донести сообщение или заручиться поддержкой идеи или дела. Однако, чтобы ваша речь была эффективной, вы должны знать, какую речь произносить и где.

После прочтения этой статьи я надеюсь, что теперь у вас есть хорошее представление о различных видах речей и о том, где их следует использовать. Я также поделился парой советов, которые, я надеюсь, вы начнете применять, чтобы сделать свои выступления лучше и эффективнее.

видов информативных выступлений | Принципы публичных выступлений

В последнем разделе мы рассмотрели, как информативные ораторы должны быть объективными, заслуживающими доверия, знающими, и как они должны сделать тему актуальной для своей аудитории. В этом разделе обсуждаются четыре основных типа информативных речей. К ним относятся определяющие речи, описательные речи, пояснительные речи и демонстрационные речи.

В этом разделе обсуждаются четыре основных типа информативных речей. К ним относятся определяющие речи, описательные речи, пояснительные речи и демонстрационные речи.

Речи с определениями

В выступлениях с определениями говорящий пытается изложить значение концепций, теорий, философий или вопросов, которые могут быть незнакомы аудитории. В этих типах выступлений выступающие могут начать с описания исторического происхождения, классификации или синонимов терминов или предыстории предмета. В выступлении на тему «Как определить социопата» спикер может ответить на следующие вопросы: Откуда произошло слово «социопат»? Что такое социопат? Сколько социопатов среди населения? Каковы симптомы? Тщательно определите свою терминологию, чтобы придать форму вещам, которые аудитория не может непосредственно ощутить. Описание основных атрибутов одного понятия по сравнению с другим (например, с помощью аналогий) также может улучшить понимание. В речи о жестоком обращении с пожилыми оратор может для контраста сравнить этот тип жестокого обращения с жестоким обращением с детьми или супругом.

Вне зависимости от уровня знаний слушателей о предмете, очень важно в подобных выступлениях показать актуальность темы для их жизни. Часто темы, обсуждаемые в определяющих речах, абстрактны, далеки от реальности. Так что приведите явные, реальные примеры и приложения предмета. Если бы вы собирались произнести речь о гражданских правах, вам нужно было бы выйти за рамки общепринятых значений и показать тему в новом свете. В этом типе речи говорящий указывает на уникальные и отличительные свойства или границы понятия в конкретном контексте (Rinehart, 2002). Понятие «гражданские права» со временем значительно изменилось. Что это значит сегодня по сравнению с 1960-ми годами? Как знание этого различия поможет слушателям? Какие конкретные инциденты, связанные с вопросами гражданских прав, упоминаются в текущих новостях? Какие изменения в законодательстве о гражданских правах слушатели могут увидеть при жизни?

Пример плана определяющей речи

Заголовок: «Жизнь есть страдание» и другие буддийские учения (Thompson, 1999)

Конкретная цель: В конце моей речи моя аудитория поймет Четыре благородные истины и восьмеричный путь в буддизме

Основная идея: Независимо от ваших религиозных убеждений, буддийская философия учит ряд полезных уроков, которые вы можете применить в своей жизни.

- Четыре благородные истины

- Вся жизнь включает в себя дуккха (страдание)

- Страдание вызвано танха (стремлением к тому, чтобы вещи были другими, чем они есть)

- Если это стремление прекратится ( nirodha ), страдания прекратятся

- Чтобы устранить тоску, нужно следовать Восьмеричному Пути

- Благородный Восьмеричный Путь (Средний Путь)

- Вид справа

- Правильное намерение

- Правильная речь

- Правильное действие

- Правильный образ жизни

- Правое усилие

- Правильная внимательность

- Правильное созерцание

Описательные речи

Целью описательных речей является предоставление подробного, яркого словесного изображения человека, животного, места или предмета. Зрители должны унести в уме ясное видение предмета (Osborn & Osborn, 1991). Рассмотрим это описание Тадж-Махала в Агре, Индия, сделанное Стивом Кэссиди (отредактировано для увеличения).

Удивленный взгляд на этот великолепный купол и элегантные сады запомнится вам на всю оставшуюся жизнь. Тадж-Махал просто захватывает дух. Что сразу бросается в глаза, так это его изящная симметрия: геометрические линии проходят через регулярные сады, заканчивающиеся белой мраморной платформой. На этой платформе возвышается большой белый выпуклый купол, дополненный четырьмя возвышающимися минаретами в каждом углу. Все изображение мерцает в отражающем бассейне, окруженном красивыми садами — эффект волшебный. Первый участок у отражающего бассейна — это место, где большинство людей позируют для своих фотографий. Но нас впечатлили свежие, зеленые сады. Когда вы подходите через сады, вы видите две мечети, расположенные по бокам Таджа, обе изящно вырезанные и построенные из красного песчаника.

В описательной речи определите характеристики, особенности, функции или тонкости темы. Что делает человека уникальным? Как человек заставил вас себя чувствовать? Какие прилагательные относятся к предмету? Из какого материала сделан предмет? Какой оно формы? Какого цвета это? Как он пахнет? Является ли он частью более крупной системы? Можно ли это увидеть невооруженным глазом? Какова его география или расположение в космосе? Как он изменился или эволюционировал с течением времени? Чем он отличается от аналогичного объекта? Готовясь к выступлению, постарайтесь придумать, как воздействовать на как можно больше органов чувств. Например, в речи о различных видах блюд с карри вы, вероятно, могли бы словесно описать разницу между желтым, красным и зеленым карри, но речь будет иметь большее влияние, если аудитория сможет увидеть, понюхать и попробовать образцы.

Например, в речи о различных видах блюд с карри вы, вероятно, могли бы словесно описать разницу между желтым, красным и зеленым карри, но речь будет иметь большее влияние, если аудитория сможет увидеть, понюхать и попробовать образцы.

Пример плана описательной речи

Заголовок: Остров Пасхи: Пуп мира (Fischer, 2006)

Конкретная цель: В конце моей речи моя аудитория сможет визуализировать некоторые из главные достопримечательности острова Пасхи.

Центральная идея: На острове Пасхи есть множество древних, загадочных и красивых достопримечательностей, которые делают его идеальным местом для отдыха.

- Каменные гиганты — «Моаи»

- Средняя высота 13 футов; 14 тонн

- Сыграть священную роль для рапа-нуи (коренных жителей)

- Церемониальные места Центрального Аху

- Деятельность на побережье

- Пляжи

- Подводное плавание с аквалангом

- Серфинг

- Рано-Кау Чилийский национальный парк

- Гигантский кратер

- Отвесные скалы к океану

- Морские птицы

Уметь описать что-либо визуальное, например уличную сцену, словами, которые передают ваш смысл.

~ Мэрилин вос Савант

Объяснительные речи

Объяснительная речь (также известная как брифинг) аналогична описательной речи в том, что они обе выполняют функцию разъяснения темы. Но пояснительные речи сосредоточены на сообщениях о текущих и исторических событиях, обычаях, преобразованиях, изобретениях, политике, результатах и вариантах. В то время как описательные речи пытаются нарисовать картину словами, чтобы зрители могли опосредованно пережить ее, пояснительные речи фокусируются на 9 аспектах.0003 как или почему предмет и его последствия. Таким образом, оратор может произнести описательную речь о повседневной жизни Марии-Антуанетты или объяснительную речь о том, как она пришла к своей смерти. Напомним, что речи с определениями сосредоточены на определении концепций или проблем. В этом случае спикер может произнести определяющую речь о Законе о чрезвычайной экономической стабилизации 2008 года или пояснительную речь о том, почему финансовая помощь была необходима для финансовой стабильности США.

Если руководитель хочет проинформировать сотрудников о новой политике использования Интернета на рабочем месте, он/она может задать такие вопросы, как: Почему была внедрена политика? Как это поможет? Что произойдет, если люди не будут следовать установленной политике? Объяснительные речи связаны не столько с обращением к чувствам, сколько с соединением темы с рядом связанных других тем для углубления понимания (McKerrow, Gronbeck, Ehninger, & Monroe, 2000). Например, чтобы объяснить обычай тайского вай приветствие (руки сжаты вместе, как в молитве), вам также необходимо объяснить, как это произошло, чтобы показать, что у вас нет оружия, и как это связано с религией, полом, возрастом и статусом.

Образец объяснительной речи

Название: Гигантские волны, смерть и опустошение: цунами в Индийском океане 2004 г. знать о характере цунами 2004 года и разрушениях, которые оно вызвало.

Центральная идея: Азиатское цунами 2004 года было одним из самых страшных стихийных бедствий в истории человечества с точки зрения масштабов, человеческих жертв и длительных последствий.

- Геологическое событие

- Эпицентр и магнитуда землетрясения

- Формы цунами (волны достигают 100 футов)

- Цунами обрушилось на земли разных стран без предупреждения

- Человеческие жертвы достигают почти 230 000 человек — это 10 крупнейших стихийных бедствий.

- Участвующие страны и люди

- Потеря еды, воды, больниц, жилья, электричества и водопровода

- Угроза заболевания

- Текущие эффекты

- Разрушение окружающей среды

- Экономическая разруха

- Психологическая травма

Я слышу и забываю. Я вижу и помню. Я делаю и понимаю. – Конфуций

Демонстрационные речи

Демонстрационная речь, наиболее практичная из всех информативных выступлений, показывает слушателям, как выполняется тот или иной процесс или как выполнить его самостоятельно. Основное внимание уделяется хронологическому объяснению того или иного процесса (как делают картофельные чипсы), процедуры (как тушить пожары на подводной лодке), приложения (как использовать функцию календаря в Outlook) или порядка действий (как проходят судебные дела). статус Верховного суда). Докладчики могут сосредоточиться на процессах, которые состоят из ряда шагов с определенным началом и концом (как продать дом самостоятельно), или процесс может быть непрерывным (как обслуживать жесткий диск на вашем компьютере, чтобы предотвратить сбои). Демонстрационные речи могут быть сложными для написания из-за того, что в процессе может быть задействовано несколько объектов, набор инструментов, материалов или ряд связанных отношений или событий (Rinehart, 2002). Тем не менее, эти типы речей предоставляют членам аудитории наилучшие возможности для участия или применения информации позже.

статус Верховного суда). Докладчики могут сосредоточиться на процессах, которые состоят из ряда шагов с определенным началом и концом (как продать дом самостоятельно), или процесс может быть непрерывным (как обслуживать жесткий диск на вашем компьютере, чтобы предотвратить сбои). Демонстрационные речи могут быть сложными для написания из-за того, что в процессе может быть задействовано несколько объектов, набор инструментов, материалов или ряд связанных отношений или событий (Rinehart, 2002). Тем не менее, эти типы речей предоставляют членам аудитории наилучшие возможности для участия или применения информации позже.

При подготовке этого выступления не забудьте в первую очередь помнить о безопасности аудитории. Один спикер сильно обжег своего профессора, когда случайно пролил на нее горячее масло из вока. Другой студент чуть не снес слушателям головы, когда демонстрировал, как размахивать бейсбольной битой. Имейте также в виду, что вам может понадобиться принести примеры или фотографии выполненных шагов, чтобы эффективно использовать свое время. Только подумайте о том, как показывают кулинарные демонстрации по телевизору: ингредиенты предварительно отмеряются, еда предварительно смешивается, и смесь волшебным образом превращается из сырой в приготовленную за считанные секунды. Наконец, если вы привлекаете аудиторию к участию во время презентации (создание скульптуры оригами), узнайте, каков их уровень знаний, чтобы они не чувствовали себя глупыми, если они не добьются успеха. Попрактикуйтесь в своей речи с друзьями, которые ничего не смыслят в теме, чтобы оценить, смогут ли слушатели сделать то, о чем вы их просите, за отведенное время.

Только подумайте о том, как показывают кулинарные демонстрации по телевизору: ингредиенты предварительно отмеряются, еда предварительно смешивается, и смесь волшебным образом превращается из сырой в приготовленную за считанные секунды. Наконец, если вы привлекаете аудиторию к участию во время презентации (создание скульптуры оригами), узнайте, каков их уровень знаний, чтобы они не чувствовали себя глупыми, если они не добьются успеха. Попрактикуйтесь в своей речи с друзьями, которые ничего не смыслят в теме, чтобы оценить, смогут ли слушатели сделать то, о чем вы их просите, за отведенное время.

Пример плана демонстрационной речи

Заголовок: Как выжить, если вы застряли в пустыне (Министерство обороны США, 2006 г.).

Конкретная цель: В конце моей речи моя аудитория поймет, что делать, если они неожиданно окажутся в глуши.

Основная идея: Вы можете значительно улучшить свою способность оставаться в живых и в безопасности в дикой местности, изучив несколько простых приемов выживания.

~ Мэрилин вос Савант

~ Мэрилин вос Савант