Речь в философии и философия речи.

Если‚ как говорят философы‚ речь в философии идет о первых основах‚ может ли каждый философ не быть некоторым образом первым‚ основоположником.

философия речи- способ изложения речи, набор целей. Донести мысль в ту сферу деятельности, которая известна слушателю.

Язык и знание.

Язык — это знаковая система, используемая для целей коммуникации и познания. Структурными единицами языка являются слова и предложения, составленные из них тексты. Каждое слово, каждое предложение, каждый текст всегда на что-то указывает, т.е. является знаком, причем чаще всего довольно сложным. Сложный знак — это символ. Язык — это символ всей нашей жизни, нет ничего в нашей жизни, что могло бы упрятаться от языка.

Жизненаполненность

языка удивляет и даже поражает.

Кажется, язык умеет все: греметь,

тарахтеть, нежничать, ценить,

посмеиваться, улыбаться и смеяться.

Язык как средство общения и взаимного понимания людей.

Язык так же древен, как и сознание: «Один только человек из всех живых существ одарен речью»

Человек

может выражать свои мысли самыми

разнообразными средствами. Мысли и

чувства, например, музыканта, выражаются

в музыкальных звуках, художника — в

рисунках и красках, скульптора — в формах,

конструктора — в чертежах, математика

— в формулах, геометрических фигурах и

т.п. Мысли и чувства выражаются в

действиях, поступках человека, в том,

что и как человек делает. Какими бы иными

средствами ни выражались мысли, они в

конечном счете так или иначе переводятся

на словесный язык — универсальное

средство среди используемых человеком

знаковых систем, выполняющее роль

всеобщего интерпретатора.

Что есть знание?

Стремясь понять структуру знаний, мы сразу же обнаруживаем, что существуют различные типы знаний. Мы знаем, например, что такое автомобиль, что такое алгоритм, знаем, как поджарить бифштекс. В первых двух случаях это знание об объектах: материальном — автомобиле и идеальном — математической функции. В третьем случае речь идет о действии приготовления пищи.

Знания

необходимы человеку для ориентации в

окружающем мире, для реализации

деятельности других новых знаний. Знания

— важнейшее средство преобразования

действительности. Они представляют

собой быстро развивающуюся систему,

рост которой в современных условиях по

темпам опережает рост любой другой

системы.

Знания о математических функциях, логарифмической, или знания о свойствах цемента оказываются полезными и могут быть использованы человеком только при условии, если мы знаем правила вычисления логарифмической функции, знаем правила изготовления цементирующих растворов.

Допустим, вы заблудились в большом городе и спрашиваете прохожего, как пройти к ближайшей станции метро. Прохожий оказывается приезжим, где находится метро, он не знает, но, не желая этого обнаружить, показывает в первом попавшемся направлении: метро там. Вы идете в указанном направлении и в самом деле обнаруживаете искомую цель. Информация оказалась верной, но можно ли ее назвать знанием? Ведь прохожий в действительности не знал, где находится метро, а тот, кто положился на его указания, тем более! Значит, действительным знанием может быть названа только та истинная информация, которая имеет достаточные основания, а не угадана случайно.

Предположим,

нам сообщили, что человек появился в

результате эволюции животного мира. Мы

усвоили эту информацию, но не верим

(предпочитая иные объяснения). Будет ли

эта имеющаяся у нас информация знанием?

Нет, поскольку мы не верим ее содержанию,

значит, не считаем ее истинной, а знание

неистинным быть не может по определению.

Мы

усвоили эту информацию, но не верим

(предпочитая иные объяснения). Будет ли

эта имеющаяся у нас информация знанием?

Нет, поскольку мы не верим ее содержанию,

значит, не считаем ее истинной, а знание

неистинным быть не может по определению.

Знание стремится к точности.

Язык и сознание. Диалектика их взаимосвязи.

Аристанова Л.С., Араньязова Э.Р.

Научный руководитель: Кузнецова М.Н.

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ

Кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

Язык и сознание. Диалектика их взаимосвязи.

Аристанова Л.С., Араньязова Э.Р.

Научный руководитель: Кузнецова М.Н.

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ

Кафедра философии, гуманитарных наук и психологии

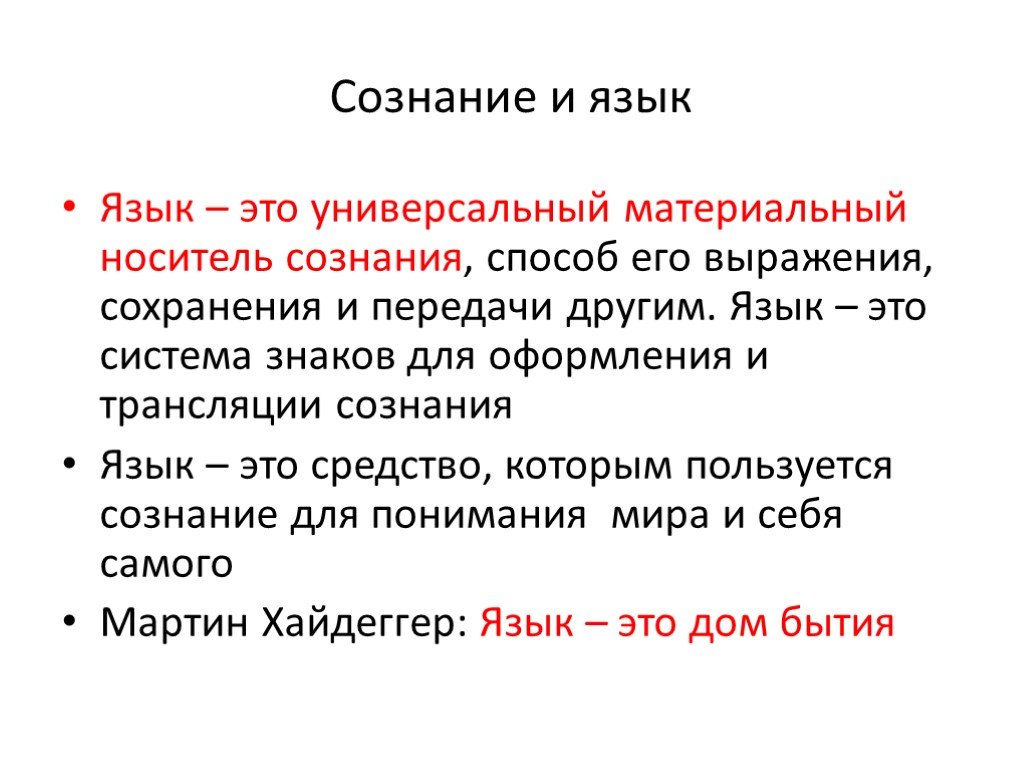

В философии понятия сознания и языка тесно связаны,

а это говорит о том, что узнать внутренний мир человека можно, проанализировав то,

что он говорит и как.

Сознание неразрывно связано с языком, и возникает одновременно с ним. Отсюда следует, что между языком и сознанием есть определенные взаимоотношения. Язык выступает способом существования сознания. Связь сознания с языком проявляется в том, что возникновение и формирование индивидуального сознания возможно в том случае , если человек включен в мир словесного языка. Вместе с речью индивид усваивает логику мышления, начинает рассуждать о существовании мира и себя. Чем богаче содержание духовного мира , тем больше ему нужно языковых знаков для его передачи.

Язык так же древен, как и сознание. Язык во взаимосвязи с сознанием представляют органическое единство, не исключающее и противоречия между ними. Сущность языка обнаруживает себя в его функциях.

Стоит отметить, что издавна в философии такие мыслители, как Платон, Гераклит и Аристотель изучали взаимосвязь между сознанием, мышлением и языком. Именно в Древней Греции последние воспринимались, как единое целое. Не зря ведь это отразилось в таком понятии, как «логос»,

Школа философов-идеалистов считала ,

Школа философов-идеалистов считала ,что мысль невозможно выразить словесно.

В начале 20 ст. возникает новое направление, называемое «философия языка», согласно которому сознание оказывает влияние на мировосприятие человека, на его речь и, следовательно, на общение

с окружающими. Основоположником этого течения считается философ Вильгельм Гумбольд.

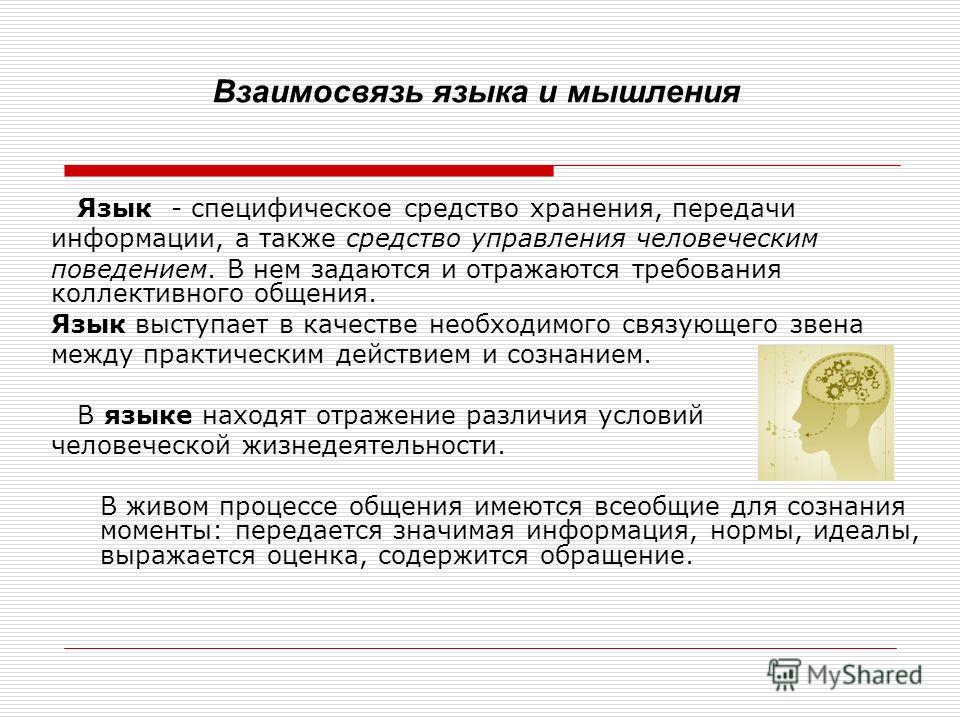

Прежде всего, язык выступает как средство общения, передачи мыслей, т.е выполняет коммуникативную функцию. Мысль представляет собой идеальное отображение предмета и поэтому не может быть ни выражена, ни передана без материального обрамления. А в роли материальной, чувственной оболочки мысли и выступает слово как единство знака, звучания и значения, понятия. Речь представляет собой деятельность, сам процесс общения, обмена мыслями, чувствами и т.п., осуществляемый с помощью языка как средства общения.

Но язык не только средство общения, но и орудие мышления, средство выражения мыслей. Дело в том, что мысль, понятие лишены образности, и потому выразить и усвоить мысль — значит облечь ее в словесную форму. Даже тогда, когда мы мыслим про себя, мы мыслим, отливая мысль в языковые формы. Выполнение языком этой своей функции обеспечивается тем, что слово — это знак особого рода:

Даже тогда, когда мы мыслим про себя, мы мыслим, отливая мысль в языковые формы. Выполнение языком этой своей функции обеспечивается тем, что слово — это знак особого рода:

в нем, как правило, нет ничего, что напоминало бы о конкретных свойствах обозначаемой вещи,

явления, в силу чего оно и может выступать в роли знака — представителя целого класса сходных предметов, т.е. в роли знака понятия.

Наконец, язык выполняет роль инструмента, накопления знаний, развития сознания. В языковых формах наши представления, чувства и мысли приобретают материальное бытие и благодаря этому могут стать и становятся достоянием других людей. Через речь осуществляется мощное воздействие одних людей на других. Эта роль языка видна в процессе обучения в том значении, которое в наши дни приобрели средства массовой информации. Вместе с тем успехи в познании мира, накопление знаний ведут к обогащению языка, его словарного запаса. С возникновением письменности знания и опыт закрепляются в рукописях, книгах и становятся общественным достоянием.

Языку присущи следующие функции:

Одним из условий возможности формирования и объективации сознания индивида является способность посредством языка заявить о своем самостоятельном бытии. В речевом общении человек обретает способность к сознанию и самосознанию. Содержание сознания напрямую зависит от пространства речевого общения. Специфика национального языка оказывает влияние на характер и содержание национальной культуры. Различие между сознанием и языком заключается в том, что мысль — это отражение объективной реальности, а слово — способ закрепления и передачи мысли.

Можно выделить следующие виды речи:

Слово, как единица языка, имеет внешнезвуковую (фонетическую) и внутреннесмысловую (семантическую) стороны. Среди неязыковых знаков выделяют знаки-копии (отпечатки), знаки-признаки, знаки-сигналы, знаки-символы. Различают также специализированные (системы символов в математике, физике, химии, лингвистике) и неспециализированные языки (эсперанто). В процессе исторического развития языка сформировался язык науки, отличающийся точностью, строгостью, однозначностью понятий, что способствует точности, ясности формулировок. В социально-гуманитарном познании использование искусственного языка затруднительно.

В процессе исторического развития языка сформировался язык науки, отличающийся точностью, строгостью, однозначностью понятий, что способствует точности, ясности формулировок. В социально-гуманитарном познании использование искусственного языка затруднительно.

То есть можно сделать небольшой вывод о выше сказанном ,что человек способен быть человеком только в той естественно-искусственной среде, основными компонентами которой являются артефакты и знаки, и без которой невозможно формирование и функционирование сознания.

Изучая воздействие языка на мышление, можно сказать, что как язык вызывается мышлением, так и мышление развивается через язык. Именно обратным воздействием языка на мышление можно объяснить возникновение первых слов у ребенка, как результат проснувшейся языковой способности, которая, действуя в ребенке, побуждает его через называние предметов к различению объективного и субъективного, окружающего мира и себя как индивидуума, что находит свое выражение в произнесении местоимения «я».

Самое важное в языке, по мысли Гумбольдта, «это не смешение, а четкое разграничение вещи и формы, предмета и отношения» . Согласно этому, сам язык, в силу своего устройства, способствует разделению в мышлении категорий субъективного и объективного, что впоследствии скажется как на формировании речевой деятельности, так и на становлении самосознания ребенка, потому что в его речевой деятельности проявляется работа духа, которая через первые членораздельные звуки свидетельствует о начавшемся формировании этого разделения. Здесь надо отметить, что именно членораздельный звук отличает человека от животного, так как выражает не просто намерение или потребность, но, прежде всего, конкретный смысл произносимого, так как является «сознательным действием создающей его души» , что еще раз указывает на действие сознания в процессе проговаривания первых слов ребенка.

Возникая и развиваясь в обществе, в процессе общения людей между собой, язык представляет собой объективное явление. Это значит, что, будучи продуктом, созданным обществом, язык существует независимо от отдельных людей. Каждое поколение застает язык уже выработанным предшествующими поколениями и овладевает им, т. е. учится пользоваться им в общении.

Это значит, что, будучи продуктом, созданным обществом, язык существует независимо от отдельных людей. Каждое поколение застает язык уже выработанным предшествующими поколениями и овладевает им, т. е. учится пользоваться им в общении.

Люди воспринимают слова языка так же, как и другие явления окружающей их действительности, т. е. как раздражители, воздействующие на органы чувств. Однако особенность явлений языка заключается в том, что они передают закрепленное в звуках отражение людьми других явлений, результаты познания действительности. Существуя в виде материальных явлений — звуков речи или письменного их изображения, — явления языка в то же время передают знания, понятия, мысли людей, т. е. воплощают в себе явления идеальные, явления общественного сознания.

В процессе развития труда и трудовых общественных связей людей друг с другом вместе с языком возникает, следовательно, особая форма отражения людьми действительности — их сознание.

Необходимо различать общественное и индивидуальное сознание.

К явлениям общественного сознания принадлежат создаваемые обществом знания о природе, обществе,

о человеческом мышлении. Индивидуальное сознание — это высшая форма отражения действительности отдельным человеком, членом общества.

Общественное сознание возникает вместе с формированием этой новой, высшей формы психического отражения действительности отдельных людей, членов общества.

Таким образом, сознание и язык органически связаны друг с другом. Но единство языка и мышления не означает их тождества. Действительно, мысль, понятие как значение слова есть отражение объективной реальности, а слово как знак — средство выражения и закрепления мысли, средство и передачи ее другим людям. К этому следует добавить, что мышление по своим логическим законам и формам интернационально, а язык по его грамматическому строю и словарному составу — национален.

Наконец, отсутствие тождества языка и мышления просматривается и в том, что порой мы понимаем все слова, а мысль, выраженная с их помощью, остается для нас недоступной, не говоря уже о том, что в одно и то же словесное выражение люди с различным жизненным опытом вкладывают далеко не одинаковое смысловое содержание.

Философия в надлежащих рамках | Отзывы | Notre Dame Philosophical Reviews

Аргументы в философии часто включают предположения об обстоятельствах (как правило, контрфактических) или случаях : «Убеждение, сформированное в таких-то и таких-то обстоятельствах, не было бы знанием», «Если бы моя копия существовала в таких- и при таких обстоятельствах она не разделяла бы все мои убеждения», «Случай, в котором мой дубликат существует при таких-то обстоятельствах, (метафизически) возможен» и т. д. Вслед за Эдуаром Машери и многими другими назовем практику опоры на такие предположения метод случаев . Так называемая отрицательная программа в экспериментальной философии ( отрицательный х-фи ) защищает жесткие ограничения на использование метода падежей, апеллируя к данным неподготовленных народных суждений о падежах. С момента своего создания отрицательный x-phi столкнулся с проблемой формулирования степени ограничений на использование метода случаев и того, как данные подтверждают эти ограничения. Философия в надлежащих границах — это последняя попытка ведущей фигуры негативного движения x-phi ответить на этот вызов.

Философия в надлежащих границах — это последняя попытка ведущей фигуры негативного движения x-phi ответить на этот вызов.

Большая часть книги посвящена развитию двух аргументов в пользу того, что нам следует редко полагаться на метод падежей. Первый аргумент фокусируется на том, в какой степени на неподготовленные суждения о случаях влияют демографические переменные и способ представления случаев (это аргумент «Ненадежность» в главе 3). Второй аргумент — это дилемма, которая заставляет нас задуматься о том, выявляют ли экспериментальные данные подлинные разногласия между философами и не-философами по поводу случаев (это дилемма главы 4 между «догматизмом» и «местничеством»).

Когда аргументы направлены на то, чтобы запретить широкий круг суждений, существует опасность, что некоторые из их посылок будут отвергнуты запретом. Эта опасность, возможно, осознается здесь. И аргументы ненадежности, и догматизма заключаются в том, что философы должны воздерживаться от суждений во всех предположениях о случаях, за исключением тех, о которых известно, что они имеют определенную особенность. Согласно заключению аргумента о ненадежности, «за исключением случаев, когда известно, что философский случай вызывает надежное суждение, философы должны воздерживаться от суждений о ситуациях, описываемых философскими случаями» (103). И, согласно заключению догматического аргумента, «за исключением тех философских случаев, о которых известно, что они не вызывают разногласий среди коллег, философы должны воздерживаться от суждений о ситуациях, описываемых философскими случаями» (127). Чтобы прийти к этим выводам, Макери приходит к выводу, что на определенные виды суждений влияют некоторые факторы в степени, достаточно большой, чтобы угрожать их надежности, и что философы и люди являются «эпистемическими равными» по различным вопросам. Похоже, что это — или, по крайней мере, отчасти на них можно положиться — суждения о случаях. Ибо посмотрите, насколько либеральной является концепция метода случаев у Махри: «Философы полагаются на метод случаев, когда они рассматривают действительные или гипотетические ситуации (описываемые случаями) и определяют, какие факты имеют место в этих ситуациях.

Согласно заключению аргумента о ненадежности, «за исключением случаев, когда известно, что философский случай вызывает надежное суждение, философы должны воздерживаться от суждений о ситуациях, описываемых философскими случаями» (103). И, согласно заключению догматического аргумента, «за исключением тех философских случаев, о которых известно, что они не вызывают разногласий среди коллег, философы должны воздерживаться от суждений о ситуациях, описываемых философскими случаями» (127). Чтобы прийти к этим выводам, Макери приходит к выводу, что на определенные виды суждений влияют некоторые факторы в степени, достаточно большой, чтобы угрожать их надежности, и что философы и люди являются «эпистемическими равными» по различным вопросам. Похоже, что это — или, по крайней мере, отчасти на них можно положиться — суждения о случаях. Ибо посмотрите, насколько либеральной является концепция метода случаев у Махри: «Философы полагаются на метод случаев, когда они рассматривают действительные или гипотетические ситуации (описываемые случаями) и определяют, какие факты имеют место в этих ситуациях. Затем эти факты имеют более или менее непосредственное отношение к конкурирующим философским воззрениям» (3). Не сразу становится ясно, что суждения Мачери об опросах x-phi не считаются запрещенными суждениями о случаях. Конечно, обзоры x-phi актуальны, но аргументы Мачери нацелены на суждения как о реальных, так и о контрфактических случаях. Как ни странно, Мачери даже не допускает возможности того, что его аргументы в пользу ограничения использования метода прецедентов могут сами включать в себя использование этого метода, которое будет исключено предлагаемым ограничением. Он не утверждает, что его философские случаи, как известно, вызывают надежные суждения или что известно, что его эпистемологические коллеги разделят его суждения.

Затем эти факты имеют более или менее непосредственное отношение к конкурирующим философским воззрениям» (3). Не сразу становится ясно, что суждения Мачери об опросах x-phi не считаются запрещенными суждениями о случаях. Конечно, обзоры x-phi актуальны, но аргументы Мачери нацелены на суждения как о реальных, так и о контрфактических случаях. Как ни странно, Мачери даже не допускает возможности того, что его аргументы в пользу ограничения использования метода прецедентов могут сами включать в себя использование этого метода, которое будет исключено предлагаемым ограничением. Он не утверждает, что его философские случаи, как известно, вызывают надежные суждения или что известно, что его эпистемологические коллеги разделят его суждения.

Конечно, Макери мог бы также ответить на этот вызов, отступив к менее либеральной концепции кейсов, которая не классифицирует ни одно из его предположений как суждения о кейсах. Естественный способ сделать это — идентифицировать прецеденты с помощью примеров . Понятие примера, по общему признанию, довольно расплывчато, но у нас есть достаточно хороший и грубый способ сортировки парадигм на примеры и не примеры, чтобы это понятие могло быть использовано здесь. Например, мы говорим, что случай Gettier, фактический или вымышленный, является примером, и мы говорим, что реальная ситуация, в которой опрос, проведенный в соответствии с протоколом x дает результат y не является примером, по крайней мере, в типичном контексте. (Однако, если философ начинает мысленный эксперимент со слов «Предположим, что опрос, проведенный в соответствии с протоколом x , дает результат y », мы скажем, что та же самая ситуация является примером.[1])

Понятие примера, по общему признанию, довольно расплывчато, но у нас есть достаточно хороший и грубый способ сортировки парадигм на примеры и не примеры, чтобы это понятие могло быть использовано здесь. Например, мы говорим, что случай Gettier, фактический или вымышленный, является примером, и мы говорим, что реальная ситуация, в которой опрос, проведенный в соответствии с протоколом x дает результат y не является примером, по крайней мере, в типичном контексте. (Однако, если философ начинает мысленный эксперимент со слов «Предположим, что опрос, проведенный в соответствии с протоколом x , дает результат y », мы скажем, что та же самая ситуация является примером.[1])

При принятии такая концепция случая позволяет аргументам Махери избежать его собственной критики, она также делает его рекомендации по методологической реформе гораздо менее радикальными, чем он намеревается. Макери считает, что принятие его критики приведет к значительным изменениям, особенно в менее «натуралистических» областях философии: «В первом приближении, чем более натуралистична область исследования, тем реже используется [метод прецедентов]» (3). . (Однако Машери не приводит никаких доказательств в поддержку этой статистической гипотезы.) В более общем плане Машери создает впечатление, что его критика сделает работу, которая не является «натуралистической» и тесно связанной с наукой, почти невозможной. В частности, предполагается, что они исключают исследование того, что он называет «модально нескромными» тезисами. Эти обобщения начинают выглядеть довольно неправдоподобно, как только мы начинаем думать о случаях как о примерах. Центральные тезисы модальной метафизики «модально нескромны», если вообще таковы. Но рассмотрим защиту модального реализма Дэвидом Льюисом (1986) или недавнюю защиту контингентизма и необходимости от Роберта Сталнакера (2012) и Тимоти Уильямсона (2013) соответственно. В той мере, в какой эти авторы используют примеры, они не делают этого ни в чем, напоминающем парадигматические применения метода случаев: они признают, что их теории имеют противоречивые следствия в отношении любого количества примеров. Эти иллюстрации не являются отборными.

. (Однако Машери не приводит никаких доказательств в поддержку этой статистической гипотезы.) В более общем плане Машери создает впечатление, что его критика сделает работу, которая не является «натуралистической» и тесно связанной с наукой, почти невозможной. В частности, предполагается, что они исключают исследование того, что он называет «модально нескромными» тезисами. Эти обобщения начинают выглядеть довольно неправдоподобно, как только мы начинаем думать о случаях как о примерах. Центральные тезисы модальной метафизики «модально нескромны», если вообще таковы. Но рассмотрим защиту модального реализма Дэвидом Льюисом (1986) или недавнюю защиту контингентизма и необходимости от Роберта Сталнакера (2012) и Тимоти Уильямсона (2013) соответственно. В той мере, в какой эти авторы используют примеры, они не делают этого ни в чем, напоминающем парадигматические применения метода случаев: они признают, что их теории имеют противоречивые следствия в отношении любого количества примеров. Эти иллюстрации не являются отборными. Относительную незначительность метода случаев, истолкованных как примеры, можно наблюдать во всех наиболее влиятельных работах ненатуралистической философии, начиная с XIX века.70-е годы. Например, наиболее влиятельными работами по философии языка и эпистемологии того периода, вероятно, являются, соответственно, «Демонстративы» Дэвида Каплана и « Знание и его пределы, » Тимоти Уильямсона, и роль примеров в этих работах столь же второстепенна, как и это есть в работах по метафизике, процитированных выше.

Относительную незначительность метода случаев, истолкованных как примеры, можно наблюдать во всех наиболее влиятельных работах ненатуралистической философии, начиная с XIX века.70-е годы. Например, наиболее влиятельными работами по философии языка и эпистемологии того периода, вероятно, являются, соответственно, «Демонстративы» Дэвида Каплана и « Знание и его пределы, » Тимоти Уильямсона, и роль примеров в этих работах столь же второстепенна, как и это есть в работах по метафизике, процитированных выше.

Проблема только что подняла вопросы для аргумента Мачери в пользу формы модального скептицизма, который он развивает в предпоследней главе. Его модальный скептицизм нацелен на «многие метафизические потребности, представляющие философский интерес» (187). Под «метафизической необходимостью» Махери, по-видимому, понимает утверждения в форме: «(метафизически) необходимо, чтобы р ‘. Аргумент предполагает, что «философы должны обращаться к необычным и нетипичным философским случаям, чтобы установить [соответствующие] метафизические потребности» (186). Но есть пути к познанию необходимости, которые вообще не опираются на случаи (понимаемые как примеры), не говоря уже о «необычных» или «нетипичных». Рассмотрим путь вывода к знанию необходимости, прославленный Крипке (например, 1980: 159): человек знает и то, что p , и то, что p необходимо, если оно истинно, а затем делает вывод, что p необходимо. Этот путь часто можно проиллюстрировать примерами из астрономии и химии («Геспер = Фосфор», «Вода есть Н 2 О»), но уже давно стало понятно, что это также путь к познанию необходимости многих утверждений. «философский интерес». Например, мы можем узнать, что закон непротиворечия необходим, таким образом: мы знаем, что он истинен и что он необходим, если он истинен. Макери не обсуждает логический путь к познанию необходимости, хотя он, пожалуй, наименее спорный из обсуждаемых в литературе. Он также не обсуждает недавние разработки в области эпистемологии модальности, которые подчеркивают, что существует множество других способов приобретения модальных знаний.

Но есть пути к познанию необходимости, которые вообще не опираются на случаи (понимаемые как примеры), не говоря уже о «необычных» или «нетипичных». Рассмотрим путь вывода к знанию необходимости, прославленный Крипке (например, 1980: 159): человек знает и то, что p , и то, что p необходимо, если оно истинно, а затем делает вывод, что p необходимо. Этот путь часто можно проиллюстрировать примерами из астрономии и химии («Геспер = Фосфор», «Вода есть Н 2 О»), но уже давно стало понятно, что это также путь к познанию необходимости многих утверждений. «философский интерес». Например, мы можем узнать, что закон непротиворечия необходим, таким образом: мы знаем, что он истинен и что он необходим, если он истинен. Макери не обсуждает логический путь к познанию необходимости, хотя он, пожалуй, наименее спорный из обсуждаемых в литературе. Он также не обсуждает недавние разработки в области эпистемологии модальности, которые подчеркивают, что существует множество других способов приобретения модальных знаний. [2]

[2]

Макери излагает свое положительное видение философии в последней главе. Он хочет оставить место для философии, чтобы задавать вопросы о (скажем) знании или причинности, а не только о наших представлениях о них. Он считает эту работу обращением к «модально скромным аналогам» «модально нескромных» вопросов, на которые слишком сложно ответить (245). Однако Макери мало что говорит о том, как выглядит такая работа или почему она предполагает отход от существующей практики. Вместо этого он сосредотачивает свое внимание на анализе понятий, , утверждая, что одной из центральных задач философии должен быть «натурализированный концептуальный анализ» (209). Натурализованный концептуальный анализ, как он его описывает, исследует концепции, то, как они различаются у разных людей и как их следует модифицировать. Здесь «концепции» следует рассматривать как подмножества индивидуальных убеждений и других состояний, подобных убеждениям (которые он называет «убеждениями») (210–11). Чтобы проиллюстрировать: ваша концепция знания состоит из ваших убеждений о знаниях, которые по умолчанию извлекаются из долговременной памяти. Исследования, проводимые философами-экспериментаторами, казалось бы, были созданы специально для этого проекта. Мысль состоит в том, что ответы на опросы говорят нам о концепциях респондентов (239).

Чтобы проиллюстрировать: ваша концепция знания состоит из ваших убеждений о знаниях, которые по умолчанию извлекаются из долговременной памяти. Исследования, проводимые философами-экспериментаторами, казалось бы, были созданы специально для этого проекта. Мысль состоит в том, что ответы на опросы говорят нам о концепциях респондентов (239).

Предполагается, что часть привлекательности натурализованного концептуального анализа заключается в его осуществимости. В первом предложении книги говорится: «Цель книги Философия в ее надлежащих границах проста, хотя некоторые могут сказать, что она амбициозна и высокомерна: обуздать полет фантазии философов и переориентировать философию на более скромную , но в конечном счете более важную интеллектуальную усилия» (1, курсив мой). Однако при ближайшем рассмотрении предложение Мачери начинает выглядеть чрезвычайно амбициозным. Согласно Макери, «одним из пунктов натурализованного концептуального анализа является оценка достоверности понятий» (223). Вот как Машери определяет недействительность понятий:

Вот как Машери определяет недействительность понятий:

Понятие недействительно тогда и только тогда, когда выводы, которые оно побуждает нас сделать, так или иначе несовершенны. Понятия могут быть недействительными по разным причинам. Когда достоверность понятий зависит от того, как устроен мир (например, когда нас интересует надежность выводов, основанных на понятиях), я скажу, что смысл натурализованного концептуального анализа состоит в оценке эмпирической достоверности понятий. Чтобы определить, являются ли выводы, основанные на понятии, эмпирически достоверными, например, являются ли они надежными, требуется две вещи: понимание содержания понятия (то есть, какие убеждения составляют его) и соответствующие эмпирические знания о мире. (223)

Макери иллюстрирует, как оценивать обоснованность концепций с помощью концепции врожденности. Но подумайте, как мы можем оценить обоснованность более центрального философского понятия, такого как знание или необходимость. Для этого нам потребуется иметь соответствующие знания о знаниях или необходимости служить эталоном для сравнения наших концепций. И приобретение этого знания будет означать просто занятие эпистемологией или модальной метафизикой. Таким образом, проект Мачери включает в себя большую часть философии в ее традиционном понимании. Но оно также выходит далеко за его пределы, поскольку ставит перед собой задачу ревизии философских (а может быть, и нефилософских[3]) концепций. Согласно картине Машери, недостаточно того, что философы пытаются сопоставить свои философские убеждения с реальностью; они также должны заняться пересмотром своих философских концепций, то есть состояний, подобных вере, в отношении философских тем, которые они по умолчанию извлекают из долговременной памяти. Тем не менее, в книге нет никаких указаний на то, как такая когнитивная инженерия может быть применена даже к отдельному философу. (Возможно, в качестве первого шага следует разработать и протестировать какой-то терапевтический режим.) Предположение о том, что такая когнитивная инженерия должна быть центральной целью философии, кажется, мягко говоря, преждевременной и, вероятно, не входящей в надлежащие рамки философии.

И приобретение этого знания будет означать просто занятие эпистемологией или модальной метафизикой. Таким образом, проект Мачери включает в себя большую часть философии в ее традиционном понимании. Но оно также выходит далеко за его пределы, поскольку ставит перед собой задачу ревизии философских (а может быть, и нефилософских[3]) концепций. Согласно картине Машери, недостаточно того, что философы пытаются сопоставить свои философские убеждения с реальностью; они также должны заняться пересмотром своих философских концепций, то есть состояний, подобных вере, в отношении философских тем, которые они по умолчанию извлекают из долговременной памяти. Тем не менее, в книге нет никаких указаний на то, как такая когнитивная инженерия может быть применена даже к отдельному философу. (Возможно, в качестве первого шага следует разработать и протестировать какой-то терапевтический режим.) Предположение о том, что такая когнитивная инженерия должна быть центральной целью философии, кажется, мягко говоря, преждевременной и, вероятно, не входящей в надлежащие рамки философии. .

.

В общем, книга дает гораздо меньше, чем обещает. Он обещает радикальную методологическую реформу в философии, но сталкивается с непризнанной дилеммой: либо предлагаемые реформы не так радикальны, как кажется, либо они угрожают подорвать основные аргументы книги. Между тем, его позитивное предложение по меньшей мере так же нескромно, как и философские проекты, на которые оно нападает. Хотя мне кажется маловероятным, что читатель многое узнает из этой книги о надлежащих границах философии, я рекомендую ее всем, кто интересуется взглядами Машери на надлежащие границы философии.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем благодарность Juhani Yli-Vakkuri за проницательные подробные комментарии к различным черновикам этого обзора и Edouard Machery за уточнение своих взглядов в переписке.

ССЫЛКИ

Каплан, Дэвид. 1989. Демонстрации. В книге Джозефа Альмога, Джона Перри и Ховарда Веттштейна (ред.), темы из Каплана . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. Завершено и распространено на мимеографе в опубликованном виде в 1977 г.

Завершено и распространено на мимеографе в опубликованном виде в 1977 г.

Крипке, Сол. 1980. Именование и необходимость. Оксфорд: Блэквелл.

Льюис, Дэвид. 1986. О множественности миров . Оксфорд: Блэквелл.

Сталнакер, Роберт. 2012. Простые возможности . Принстон: Издательство Принстонского университета.

Стромингер, Марго, и Юли-Ваккури, Юхани. 2017. Эпистемология модальности. Анализ 77: 825-38.

Уильямсон, Тимоти. 2000. Знание и его пределы. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

Уильямсон, Тимоти. 2013. Модальная логика как метафизика . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

[1] Таким образом, быть случаем/примером — это не свойство сценариев, а скорее отношение, в котором сценарий стоит к контексту, в котором он обсуждается. Спасибо Юхани Юли-Ваккури за указание на это.

[2] См. Strohminger and Yli-Vakkuri 2017: особ. 834 для обсуждения некоторых примеров.

834 для обсуждения некоторых примеров.

[3] «Например, наше привычное представление о расе может быть угнетающим или может привести к угнетающим ожиданиям и поведению. . . Чтобы исправить эту ситуацию, можно было бы предложить новую концепцию расы, которая могла бы быть оправдана ее желаемыми последствиями» (216). Предположительно, желаемые последствия могут быть достигнуты только в том случае, если новая концепция будет принята значительным числом нефилософов.

В чем смысл философии? Часть 1 (Подсказка: это не открытие истины)

Отчасти из-за моей растущей одержимости проблемой разум-тело в последнее время я много общаюсь с философами (помимо обычного болтать с коллегами из Института Стивенса, такими как мой приятель Гарри Доббинс). За последние 15 месяцев я посетил несколько конференций на философские темы (см. ссылки ниже для сообщений об этих встречах и на разные философские темы), прослушал семинары выпускников, взял интервью у видных философов и присоединился к философскому салону в Нью-Йорке. [См. Постскриптум .]

[См. Постскриптум .]

Эти взаимодействия снова заставили меня задуматься над старой философской загадкой: что такое философия? Какова его цель? Его точка ? Традиционный ответ состоит в том, что философия ищет истину. Но несколько выдающихся ученых, в частности Стивен Хокинг , утверждали, что в философии нет смысла, потому что наука, гораздо более компетентный метод поиска истины, сделала ее устаревшей.

Но может ли приятное быть бессмысленным? Мне нравится философия, когда она хорошо сделана — черт, даже иногда, когда это не так, по той же причине, по которой я иногда люблю паршивые фильмы. Выяснение того, что делает плохую философию плохой, может помочь вам понять, что делает хорошую философию хорошей. [См. Пост-постскриптум .]

Так что же делает хорошую философию хорошей? Что делает ценным ? В прошлом году мы ломали голову над этими вопросами в моем философском салоне, когда рассматривали увлекательную статью Дэвида Чалмерса «Почему в философии нет большего прогресса?»

Чалмерс почти до смешного пассивно-агрессивен в газете, колеблясь между вызовом и сомнением. Он начинает с утверждения, что «очевидно» философия достигает какого-то прогресса, но остальная часть его статьи опровергает это скромное утверждение.

Он начинает с утверждения, что «очевидно» философия достигает какого-то прогресса, но остальная часть его статьи опровергает это скромное утверждение.

Он признает, что, хотя ученые сходятся во мнении относительно определенных ответов, «не было большого коллективного схождения к истине по важным вопросам философии». Опрос философов, проведенный Чалмерсом и его коллегой, выявил разногласия по важным вопросам: какова связь между разумом и телом? Откуда мы знаем о внешнем мире? Существует ли Бог? Есть ли у нас свобода воли?

Попытки философов ответить на такие вопросы, отмечает Чалмерс, «обычно приводят не к согласию, а к изощренным разногласиям». То есть прогресс состоит не столько в защите утверждений об истине, сколько в том, чтобы подвергнуть их сомнению. Чалмерс называет это «отрицательным прогрессом». [См. Пост-пост-постскриптум .]

Чалмерс предполагает, что философские методы продолжают совершенствоваться и что эти уточнения представляют собой своего рода прогресс. Но если усовершенствованные методы аргументации по-прежнему не дают истины, можно ли считать их прогрессом? Это все равно, что приравнивать научный прогресс к достижениям в области телескопов и микроскопов, независимо от того, обнаруживают ли эти инструменты вирусы или пульсары. Если философы ни о чем не могут договориться, зачем спорить? [См. Пост-пост-пост-постскриптум .]

Но если усовершенствованные методы аргументации по-прежнему не дают истины, можно ли считать их прогрессом? Это все равно, что приравнивать научный прогресс к достижениям в области телескопов и микроскопов, независимо от того, обнаруживают ли эти инструменты вирусы или пульсары. Если философы ни о чем не могут договориться, зачем спорить? [См. Пост-пост-пост-постскриптум .]

Чалмерс возражает против утверждения, выдвинутого среди прочих Колином Макгинном, что основные проблемы философии, особенно проблема разума и тела, неразрешимы. Философы, настаивает Чалмерс, должны продолжать «делать все возможное, чтобы придумывать новые идеи, методы и концепции, которые могут, наконец, привести нас к ответам на вопросы».

Это не столько аргументированная позиция, сколько выражение веры. Чалмерс похож на офицера, увещевающего свои утомленные войска продолжать наступление, когда даже он подозревает, что битва проиграна.

Обдумав статью Чалмерса и выслушав споры профессионалов, я пришел к нескольким выводам: 1. Философы не обязательно являются лучшими судьями того, что они делают. 2. Философам может пригодиться совет дружелюбного постороннего. («С такими друзьями, как этот придурок…», — наверняка подумают некоторые философы.) 3. Философам следует рассмотреть возможность того, что открытие истины не является их сильной стороной, и сосредоточиться на других целях.

Философы не обязательно являются лучшими судьями того, что они делают. 2. Философам может пригодиться совет дружелюбного постороннего. («С такими друзьями, как этот придурок…», — наверняка подумают некоторые философы.) 3. Философам следует рассмотреть возможность того, что открытие истины не является их сильной стороной, и сосредоточиться на других целях.

В последующих постах я объясню, как философия — даже если она не может дать столь же глубокого и прочного понимания реальности, как естественный отбор, второй закон термодинамики и квантовая механика — может принести пользу. Он может служить формой искусства, моральным путеводителем, духовным путем или даже, как я буду утверждать во второй части этой серии статей, соревновательным видом спорта.

Постскриптум : За исключением меня, символического любителя, все восемь или около того человек, которые приходят в философский салон, имеют высшую философскую подготовку, и большинство из них являются честными профессорами философии. Я всегда очаровываюсь, когда встречаю профессионального философа, точно так же, как встречаю кого-то, кто зарабатывает на жизнь стеклодувом, еще одной удивительно архаичной профессией.

Я всегда очаровываюсь, когда встречаю профессионального философа, точно так же, как встречаю кого-то, кто зарабатывает на жизнь стеклодувом, еще одной удивительно архаичной профессией.

* Пост-постскриптум : Путешествуя по Италии в 1982 году, я наткнулся на крохотный ветхий музей, заполненный ренессансными картинами религиозных деятелей: Бог, ангелы, Дева Мария, Христос, ученики и святые. Было что-то странное в выцветших, потрескавшихся картинах. Наконец до меня дошло: картины были плохи, точнее, нехороши, а ведь они как-то сохранились за полтысячелетия. Как часто вы видите висящие в музеях дрянные 500-летние картины? Это были раритеты! Я изучал их более тщательно, чем если бы они были да Винчи или Микеланджело, пытаясь понять, что именно сделало их такими посредственными. Были ли это неубедительные лица? Мультяшные пейзажи? Или какое-то невыразимое целостное качество? Этот маленький музей подарил мне одно из самых запоминающихся эстетических переживаний, которые у меня когда-либо были. Размышление о плохом (искусство, философия, фильмы и т. д.) помогает нам увидеть хорошее.

Размышление о плохом (искусство, философия, фильмы и т. д.) помогает нам увидеть хорошее.

Пост-пост-постскриптум : Фраза Чалмерса «негативный прогресс» напоминает мне комментарии Клиффорда Гирца, который иногда больше походил на философа, чем на антрополога, о своей области. Гирц однажды сказал, что «прогресс» в антропологии «отмечается не столько совершенством консенсуса, сколько усовершенствованием дебатов. Что становится лучше, так это точность, с которой мы раздражаем друг друга».

Пост-пост-пост-постскриптум : Члены моего салона философии разошлись во мнениях относительно того, продолжают ли улучшаться методы аргументации. Один философ сказал, что был поражен, читая статьи XIX века.60-х и 1970-х, тем, насколько плохо они рассуждали. Другой размышлял, что у него была прямо противоположная реакция; старые газеты казались умнее новых.

Дополнительная литература :

В чем смысл философии? Часть 2. Возможно, это боевое искусство

В чем смысл философии? Часть 3. Возможно, она должна придерживаться этики

Возможно, она должна придерживаться этики

В чем смысл философии? Часть 4 , Может быть, это поэзия без рифмы и с большим количеством причин

В чем смысл философии?, часть 5. Призыв к «негативной философии»

Проблема разума и тела, научный регресс и «Ву»

Сообщение из пустыни исследований сознания, часть 1

Может ли интегрированная теория информации объяснить сознание?

Теорема Байеса: в чем проблема?

Является ли мозг байесовским?

Как ИИ будет освещать конференцию по ИИ?

Уважаемые «скептики», Баш Меньше гомеопатии и снежного человека, маммограммы и больше войны

Моя резкая критика на конференции Дипака Чопры

Сингулярность и нейронный код

Есть ли у эволюции «высшая цель»?

Мое скромное предложение по решению «проблемы смысла жизни» и уменьшению глобального конфликта.

Является ли научный материализм «почти наверняка ложным»?

Почему я не понимаю буддизм

Должны ли гуманитарные науки принимать науку?

Могут ли сосуществовать вера и наука?

Действительно ли философ Пол Фейерабенд был «злейшим врагом» науки?

Что Томас Кун на самом деле думал о научной «истине»

Физик Джордж Эллис нокаутирует физиков за опровержение философии, фальсификации и свободы воли

Философия догадок нанесла ущерб физике, считает эксперт Просто плохой философ?

Книга биолога Джерри Койна Заходит слишком далеко в осуждении религии, защищая науку

Наука никогда не объяснит, почему существует нечто, а не ничто.