Школьная дезадаптация: что это, причины дезадаптации ребенка в школе — методы коррекции и профилактики

<<Лид>>

Типичный пример дезадаптации в школе — «синдром первоклассника». Ребёнок привык к детсадовскому укладу жизни, когда можно было спать днём, играть сколько хочется, а взрослые во всём помогали. Но вот он попадает в школу, где действует жёсткий распорядок дня, учителя требуют дисциплины и ставят оценки, и даже дома приходится учиться.

Если ребёнок не был подготовлен к изменениям, он переживает шок. Отказывается идти в школу, не проявляет интереса к учёбе, портит отношения с учителями, одноклассниками и родителями. Обычно на таких детей просто вешают ярлык «трудный» и относятся соответственно. Но проблемы можно решить, если вовремя распознать причину и принять меры.

Как выявить школьную дезадаптацию

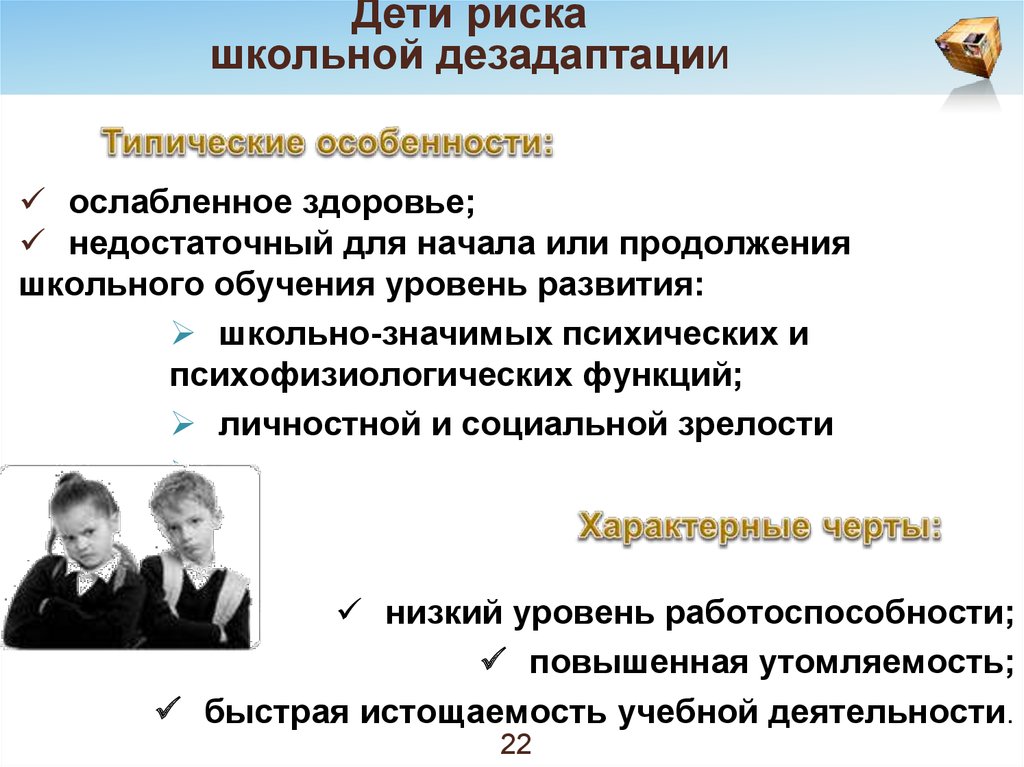

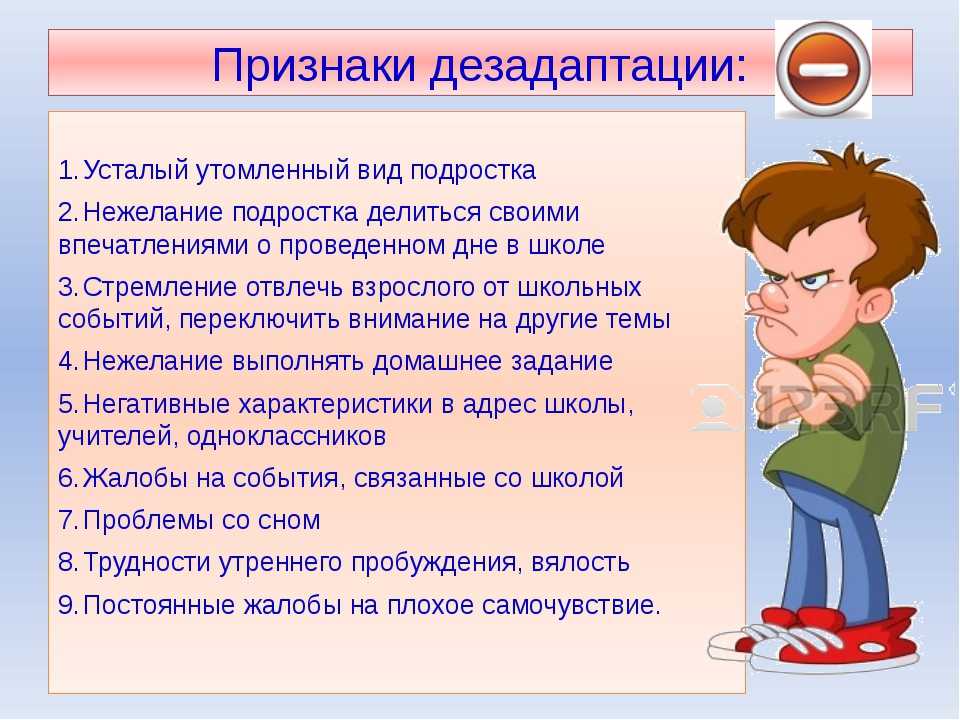

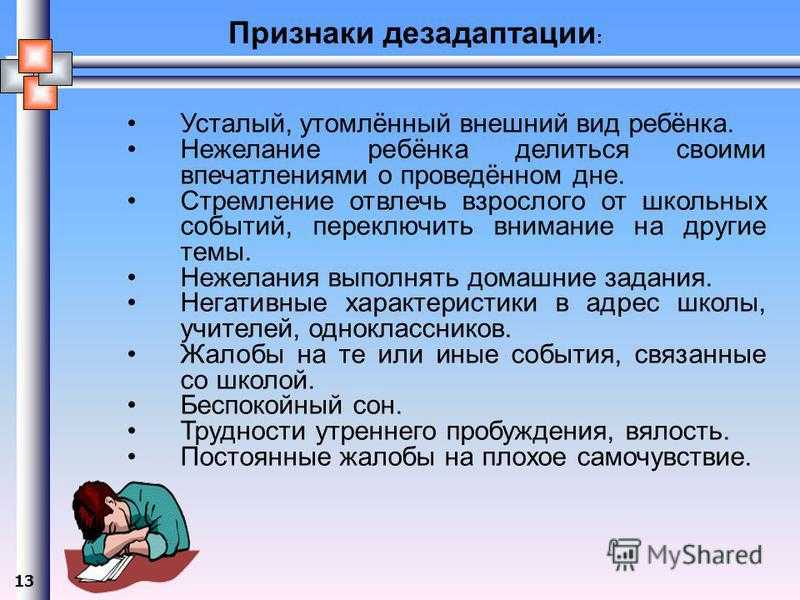

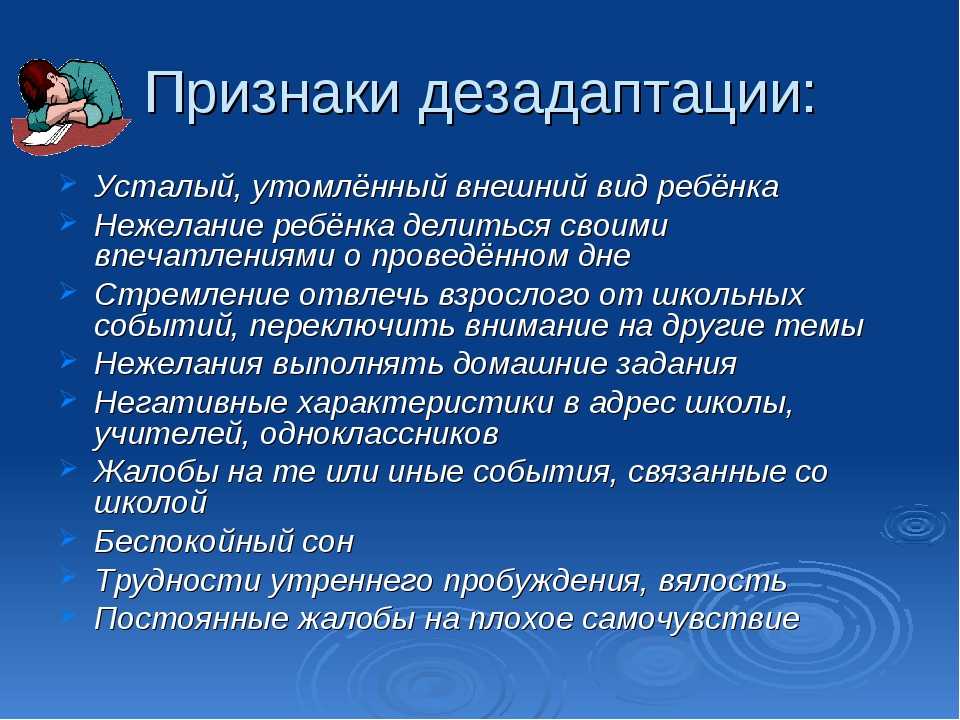

Вот несколько типичных признаков:

- Повышенная утомляемость.

Ребёнок жалуется на усталость при малейших нагрузках, не проявляет инициативы на уроках.

Ребёнок жалуется на усталость при малейших нагрузках, не проявляет инициативы на уроках.

- Рассеянное внимание. Школьник не может долго усидеть за партой, постоянно отвлекается, отвлекает других или просто сидит на уроках с отсутствующим видом.

- Измождённое состояние. Бледность, нездоровый румянец, опухшие веки, синева под глазами и над верхней губой. Возможны головокружения, кровотечение из носа и даже обмороки.

- Проблемы с общением. Ребёнок ведёт себя замкнуто, старается быть незаметным: сторонится одноклассников, ходит на цыпочках.

- Проблемы с дисциплиной. Ученик всё время опаздывает на уроки, хамит учителю, ругается со сверстниками.

- Повышенная тревожность. Школьник боится отвечать на уроках, сомневается в себе, паникует, совершает навязчивые движения.

- Прокрастинация. Нередки случаи, когда дезадаптированные дети прогуливают школу, а дома имитируют работу над домашними заданиями.

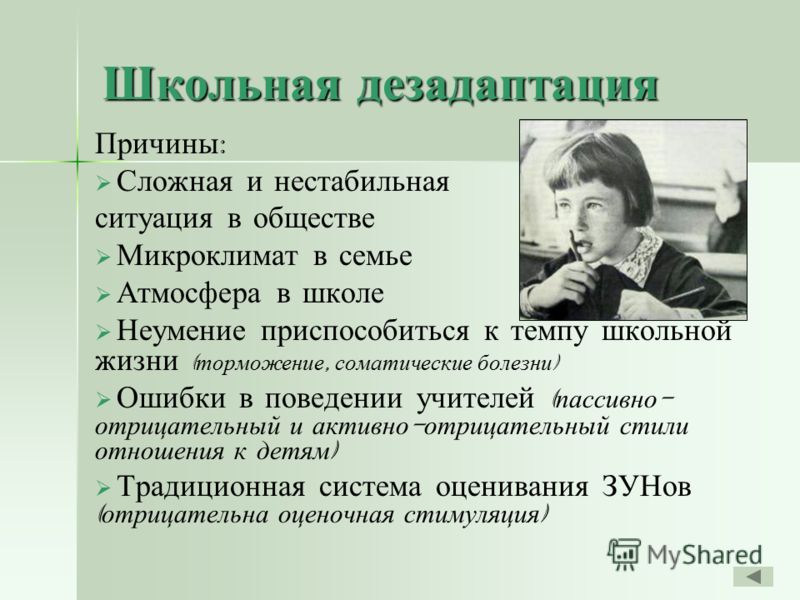

Причины дезадаптации ребёнка в школе

Дезадаптация может возникнуть в любые переходные периоды: при поступлении в школу, переходе из начальной школы в среднюю, смене школы или учителя, на фоне проблем в семье и школьных конфликтов или во время полового созревания.

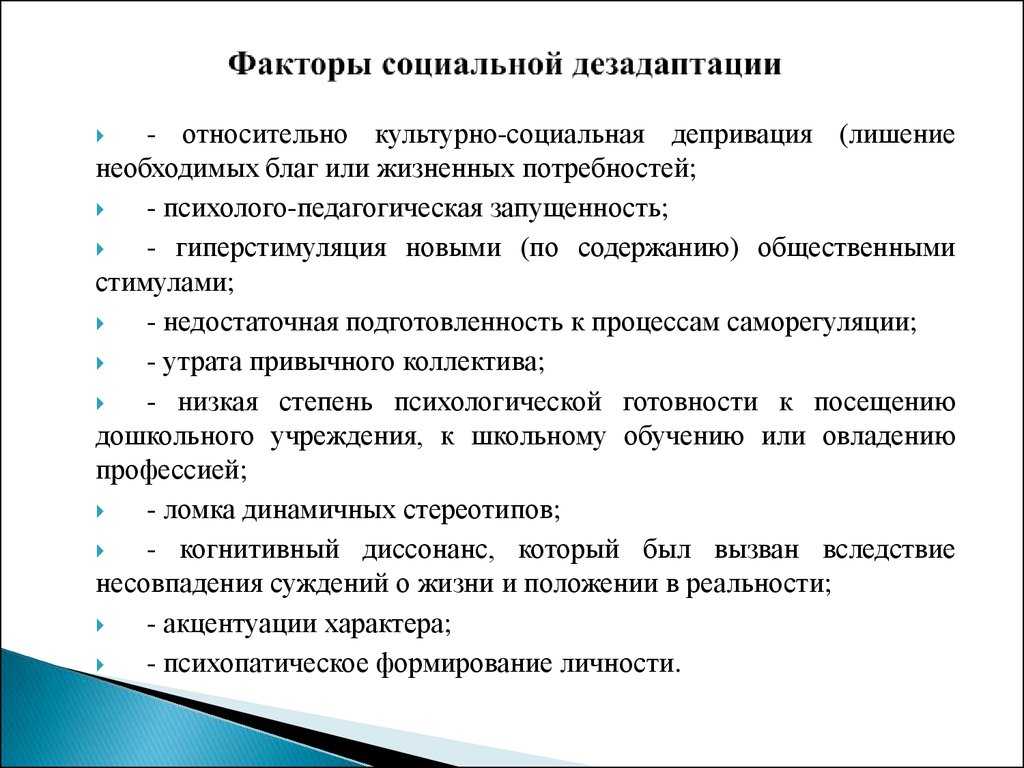

Обычно к дезадаптации приводят сразу несколько причин. Вот лишь некоторые из возможных:

- Мало информации. Ребёнок не представляет, что ждёт его в будущем, и теряется, когда оно наступает.

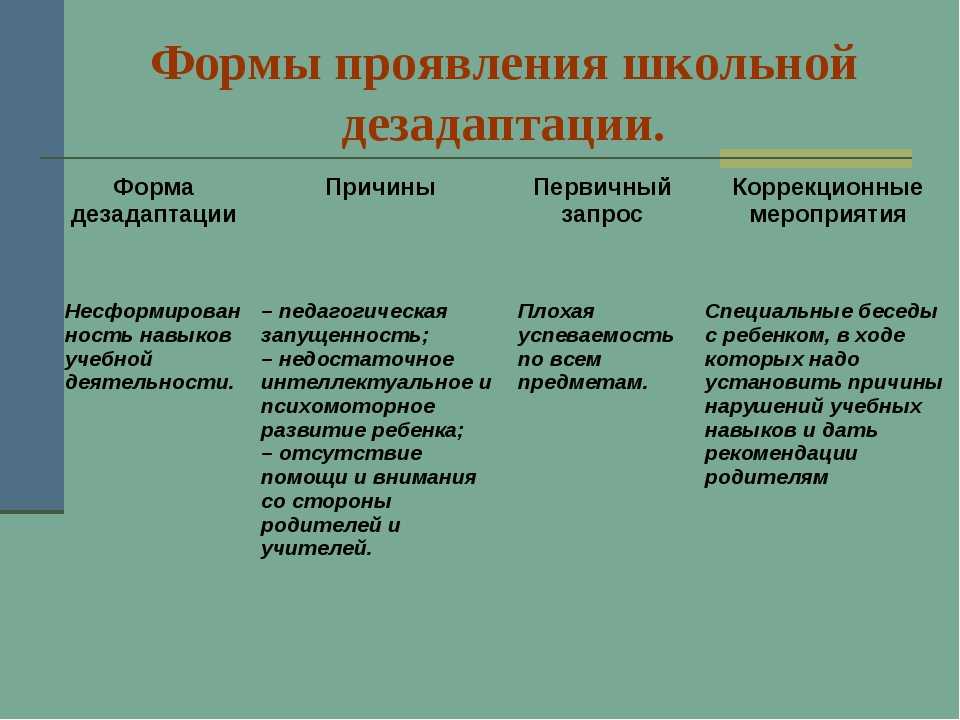

- Педагогическая запущенность. Если у ребёнка недостаточно развиты внимание, память и интеллект, ему сложно сориентироваться в новых условиях.

- Пробелы в знаниях. Если школьник долго не посещал школу и пропустил несколько важных тем, вернуться в привычный ритм будет трудно.

- Индивидуальные особенности психики. Гипервозбудимость, излишняя впечатлительность, фобии — всё это препятствует адаптации в школе.

- Недостаток внимания. Если дома ребёнок предоставлен сам себе, он не учится контролировать поведение и не может подстроиться под школьные правила.

- Гиперопека, напротив, купирует волю ребёнка — он не может принимать самостоятельные решения, которых требует школьная жизнь.

- Перфекционизм. Попытки соответствовать завышенным ожиданиям взрослых приводят ребёнка к эмоциональному выгоранию и, как следствие, дезадаптации.

-

Последствия дезадаптации в школе

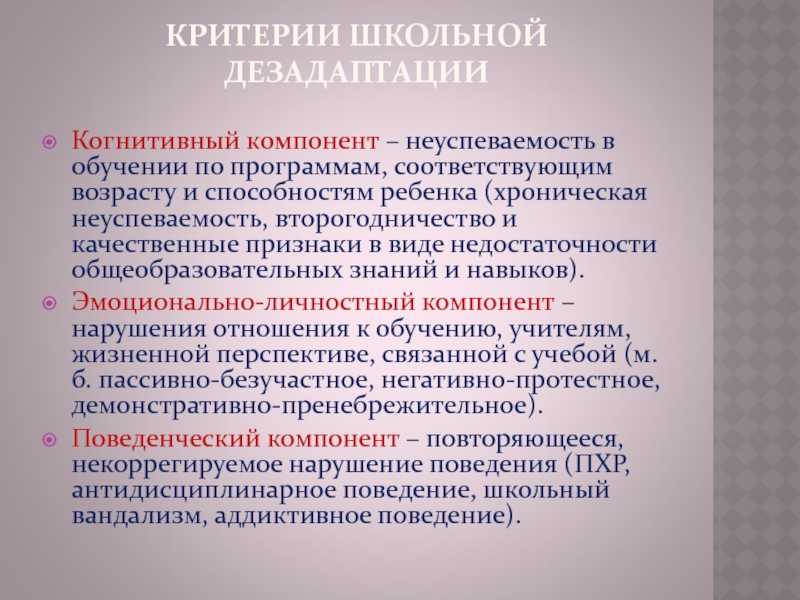

Доктор медицинских наук, психиатр В.Е. Каган выделил три уровня развития школьной дезадаптации:

I. Поведенческий

Оказавшись в некомфортной обстановке, ребёнок испытывает проблемы с вниманием и усидчивостью, у него повышается раздражительность и утомляемость, резко меняется настроение.

На ранней стадии эти проблемы возникают только в стрессовой ситуации, в привычной обстановке ребёнок ведёт себя как обычно. Если найти и устранить причину, неприятные симптомы пропадут.

II. Психологический

Если ребёнок не получает помощи, его психика начинает защищаться. Он становится нелюдимым, отказывается выполнять требования учителя, агрессивно ведёт себя с окружающими. Попытки призвать ученика к порядку наказаниями и скандалами лишь усугубляют ситуацию.

Все проблемы первого уровня выражаются ещё ярче и становятся постоянными. Нарушения сна перерастают в бессонницу, пропадает аппетит. Ребёнок замыкается в себе не только в школе, но и дома.

Всё это говорит о том, что ребёнку срочно требуется психологическая помощь.

III. Физиологический

Если ребёнок так и не получает поддержки, он окончательно теряет контроль над собой: провоцирует на конфликт всех вокруг, совершает асоциальные и саморазрушительные поступки.

Хронические неврозы подрывают физическое здоровье ребёнка: начинаются мигрени, расстройства пищеварительной и эндокринной систем, возможны осложнения на сердце и сосуды.

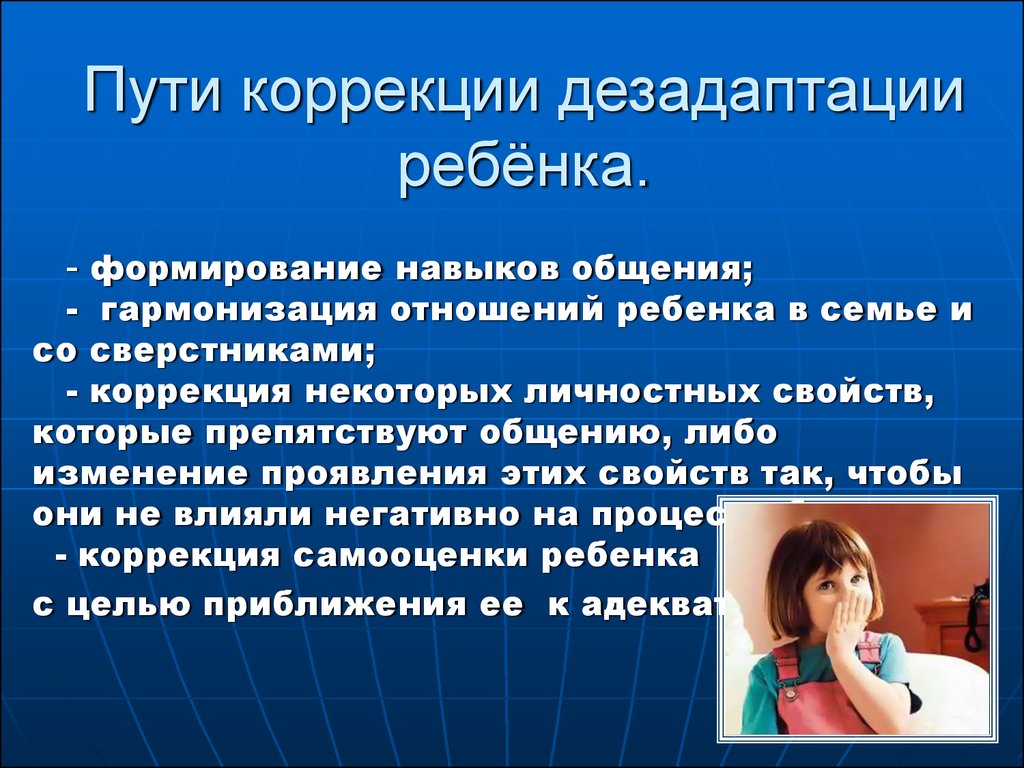

Коррекция школьной дезадаптации

Каждый случай требует индивидуального решения. В любом случае проблему можно решить только совместными действиями психолога, учителя и родителей.

Прежде всего, ребёнок нуждается в квалифицированной психологической поддержке. Специалист выяснит причины дезадаптации, оценит психофизическое состояние школьника и примет соответствующие меры.

Дезадаптация — это не проблема одного ребёнка. Это комплекс трудностей, которые специалист поможет прояснить и сформулировать, а затем совместно с семьёй построит маршрут к решениям.

Важно собрать воедино все нюансы: учесть тип нервной системы, школьные взаимоотношения и успеваемость, стиль воспитания и семейные ценности.

Самое главное — работа психолога должна быть направлена на всю семью, ведь ребёнок не существует отдельно от родителей.Родителям важно повышать самооценку ребёнка, обучать правилам, учить обращаться за помощью к взрослым и планировать ближайшее будущее.

Елена Петрусенко, психолог «Домашней онлайн-школы Фоксфорда».

Учителя также должны помочь школьнику адаптироваться: поддерживать доброжелательную атмосферу на уроках и относиться к проблемам ребёнка с пониманием.

Но любые психолого-педагогические меры будут неэффективны без участия родителей. Важно выстраивать с ребёнком доверительные отношения, проявлять участие, подбадривать его и хвалить за успехи.

Не стоит ругать ребёнка за плохие оценки или за то, что он не может найти общий язык с учителями и другими детьми. Любую критику нужно подавать деликатно и конструктивно — не просто указывать на недостатки, а подсказывать методы решения проблем.

Постарайтесь найти общее увлечение для всей семьи, которое поможет ребёнку абстрагироваться от школьных неприятностей и с удовольствием проводить время с близкими.

Если отношения с учителями или одноклассниками никак не складываются — стоит сменить школу или форму обучения. Например, попробовать учиться онлайн.

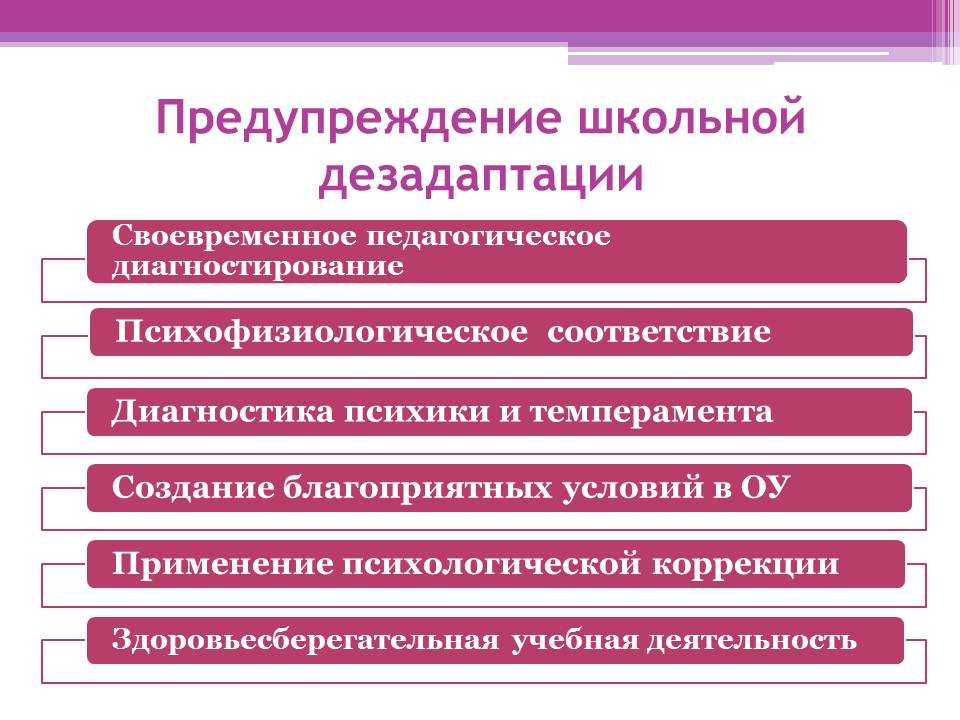

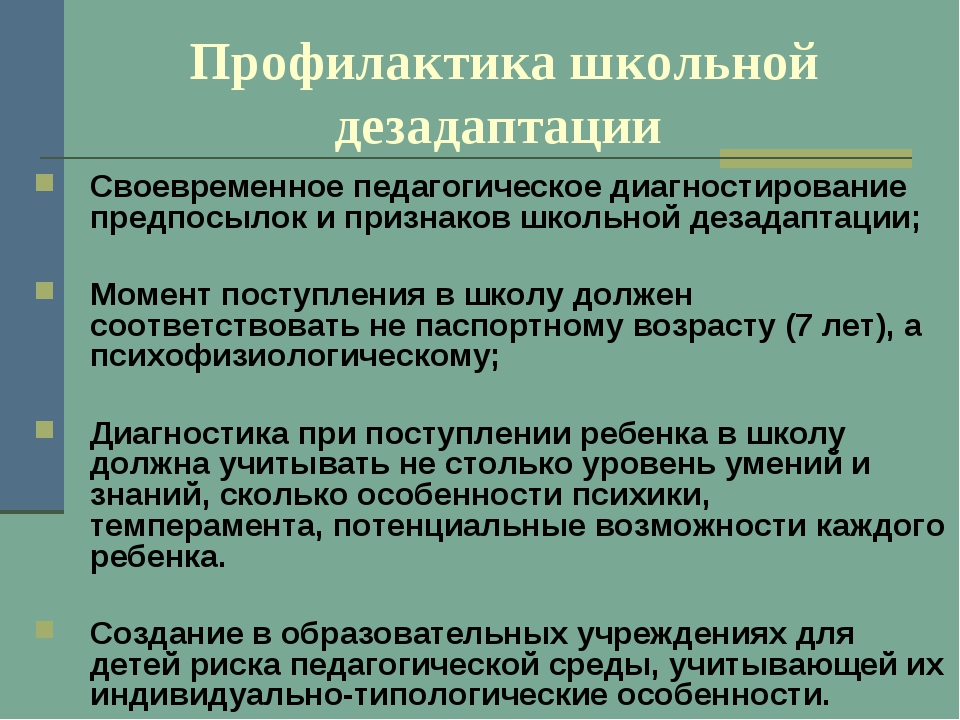

Профилактика дезадаптации в школе

Вот несколько советов, которые помогут ребёнку избежать проблем со школьной адаптацией.

Совет 1: Не спешите

Обычно готовность к учёбе формируется в 7–8 лет. Не стоит отдавать ребёнка в школу раньше — позвольте ему подольше побыть ребёнком.

Совет 2: Развивайтесь, играя

Чтобы ребёнок быстрее включился в учебный процесс, тренируйте память и внимание, развивайте логическое мышление. По ссылкам вы найдёте много способов, как делать это весело.

Совет 3: Готовьтесь к школе

Речь не только о том, чтобы научиться читать и считать до поступления. Подробно расскажите ребёнку, что ждёт его в школе, и почему учиться — здорово. Играйте в школу, имитируйте разные ситуации, которые могут там возникнуть. А свой негативный опыт лучше держать при себе: он точно не поможет ребёнку адаптироваться.

Совет 4: Советуйтесь с психологом

При возникновении каких-либо трудностей не стесняйтесь обратиться к специалисту. Он поможет выявить проблему на ранней стадии и решить её.

Школьная дезадаптация — это неприспособленность ребёнка к школьной жизни. Она негативно влияет на успеваемость, отношения с окружающими, психику и физическое здоровье.

Школьная дезадаптация | Статья в журнале «Молодой ученый»

Автор: Райлян Татьяна Александровна

Научный руководитель: Кобазова Юлия Владимировна

Рубрика: Психология

Опубликовано в

Молодой учёный

№48 (338) ноябрь 2020 г.

Дата публикации: 24.11.2020 2020-11-24

Статья просмотрена: 1397 раз

Скачать электронную версию

Скачать Часть 2 (pdf)

Библиографическое описание:Райлян, Т. А. Школьная дезадаптация / Т. А. Райлян. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 48 (338). — С. 130-131. — URL: https://moluch.ru/archive/338/75561/ (дата обращения: 26.12.2022).

В статье раскрывается понятие дезадаптации, описываются причины и признаки дезадаптации и методы решения проблемы школьной дезадаптации.

Ключевые слова: дезадаптация, психологические особенности, причины школьной дезадаптации.

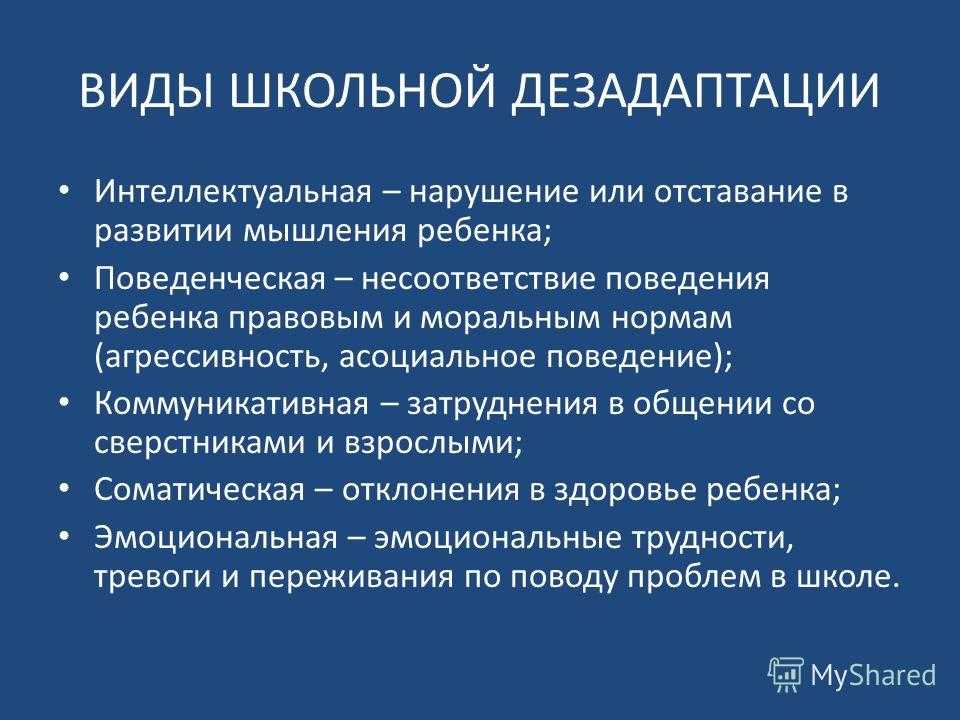

Начало школы — новый период в жизни ребенка, когда его обязанности растут, происходят изменения в привычном образе жизни и социальной среде. Но период адаптации в школе не всегда проходит плавно. Некоторые дети, оказавшиеся в новых условиях школьной среды, не могут полностью адаптироваться к ним, что проявляется когнитивными, поведенческими, эмоциональными и психосоматическими нарушениями. Для таких детей характерна усталость, большая тревожность, заболеваемость, негативное отношение к учебе, конфликты со сверстниками. Их развитие неблагоприятно из-за переживания и перенапряжения. Это объясняет актуальность моей статьи.

Проблема дезадаптации школьников отражена в таких нормативных документах, как: «Конвенция о правах ребенка» от 26.01.1990 г., «Декларация прав ребенка»; «Всемирная декларация об обеспечении выживания и защиты интересов ребенка», Конституция РФ; Федеральный закон РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012.

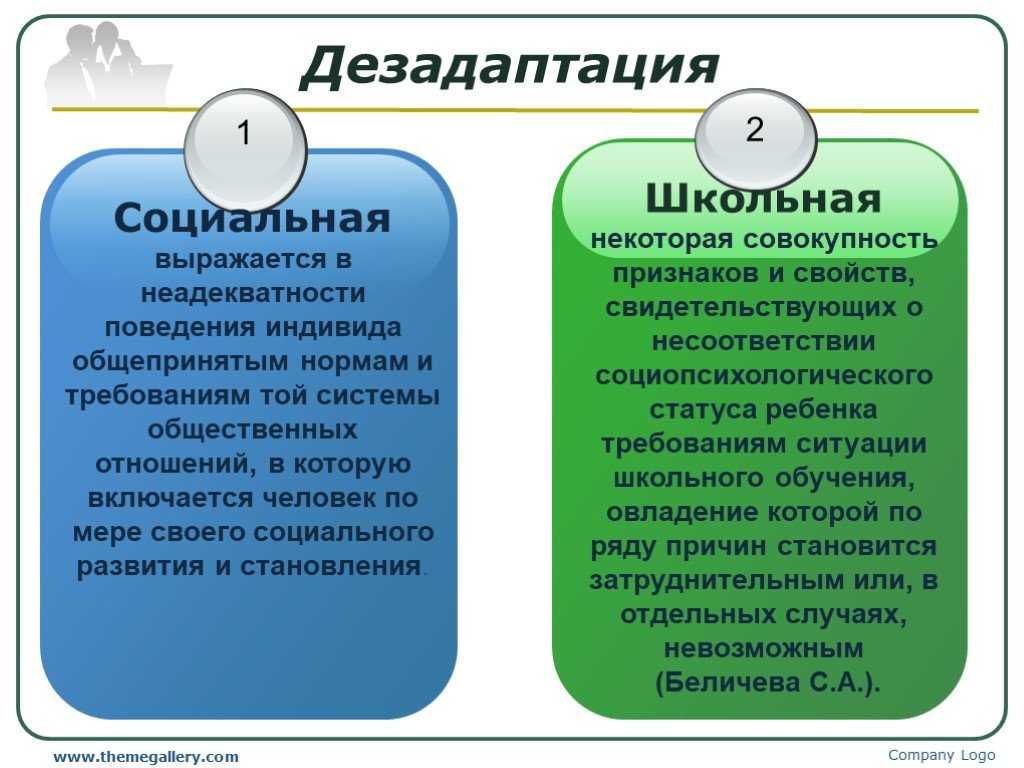

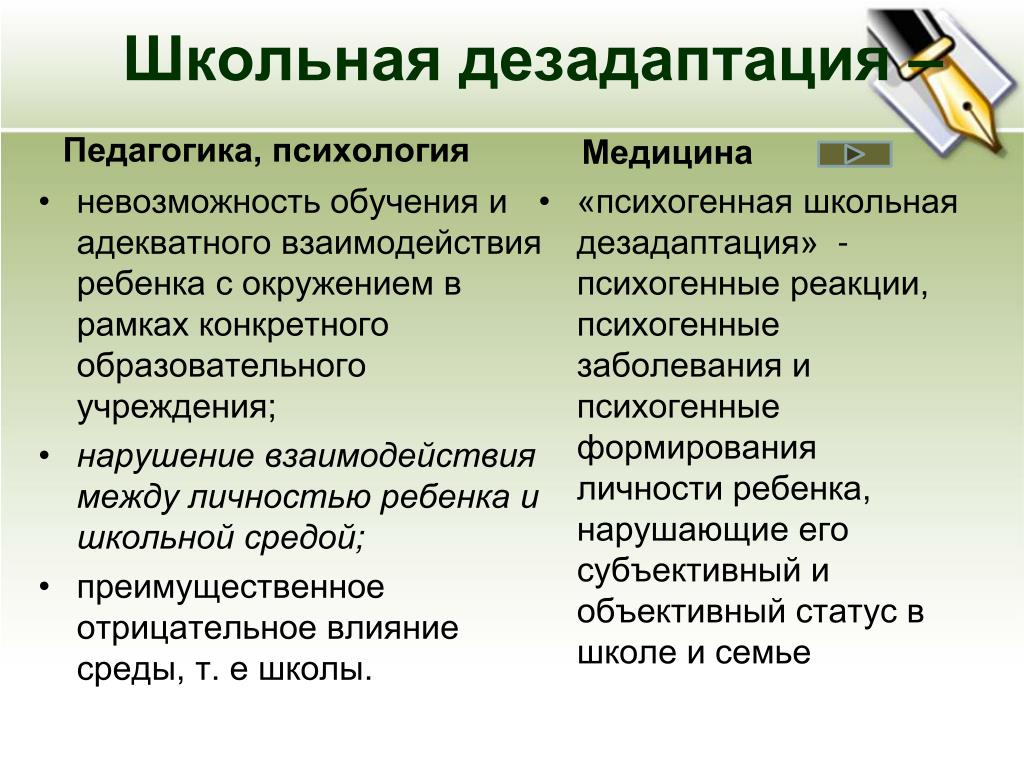

Проблему школьной дезадаптации ее решения исследовали Е. М. Александровская, А. М. Дорожевич, Е. В. Новикова. В своих работах Н. Г. Лусканова и И. А. Коробейникова отмечают, что дезадаптация — это набор признаков, указывающий на то, что социопсихологический и психологический статус ребенка не соответствует требованиям школьной ситуации, обучение в которой по ряду причин становится затруднительным, в крайних случаях невозможным. Каган В. Е. рассматривает «дезадаптацию» как нарушение объективного статуса в семье и школе, что осложняет образовательный и образовательный процесс. [2]

М. Александровская, А. М. Дорожевич, Е. В. Новикова. В своих работах Н. Г. Лусканова и И. А. Коробейникова отмечают, что дезадаптация — это набор признаков, указывающий на то, что социопсихологический и психологический статус ребенка не соответствует требованиям школьной ситуации, обучение в которой по ряду причин становится затруднительным, в крайних случаях невозможным. Каган В. Е. рассматривает «дезадаптацию» как нарушение объективного статуса в семье и школе, что осложняет образовательный и образовательный процесс. [2]

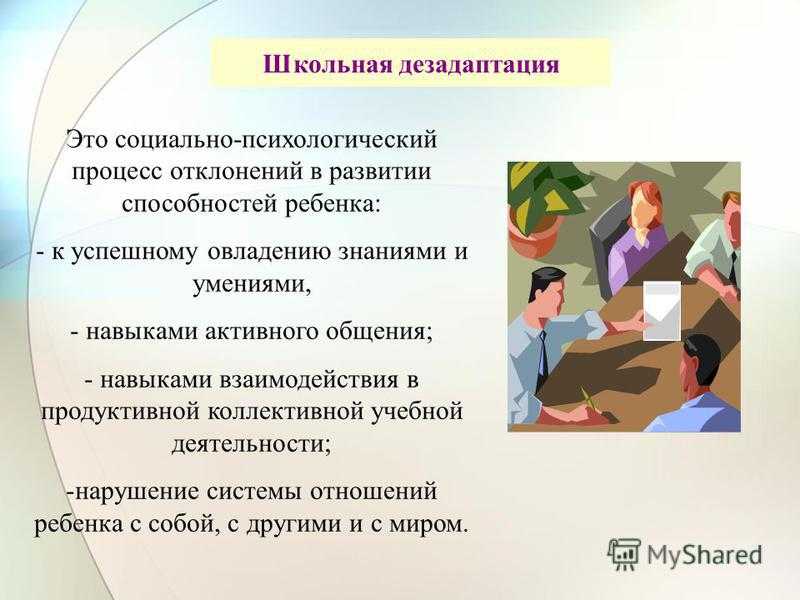

Школьная дезадаптация — это образование неадекватных механизмов приспособления ребенка к школе, которые проявляются в виде нарушений учебной деятельности, поведения, конфликтных отношений с одноклассниками и взрослыми, повышенного уровня тревожности, нарушений личностного развития и т. д. Под понятием «школьная дезадаптация» понимают нарушение адаптации у школьника к условиям учебного заведения. При этом нарушении происходит снижение способностей к обучению, осложняются взаимоотношения с педагогом и со сверстниками.

Среди множества причин школьной дезадаптации психологи выделили основные ее причины. Первая причина — сильное подавление родителей и учителей — гиперопека, проявляется в чувстве стыда, боязни провала, страха ошибки. Следующая причина проявляется в соматическом расстройстве: заболевания внутренних органов, слабый иммунитет, физическая усталость. Третья причина — неготовность ребенка к школе, это проявляется в слабой моторике у ребенка, в отсутствии определенных знаний и навыков. Четвертая причина — задержка психического развития, незрелость ЦПС, несформированность высших психических функций. Исходя из этих причин, дети теряют интерес к учебе, они становятся тревожными, долго выполняют домашнее задание и быстро утомляются.

Для решения проблемы школьной дезадаптации ребенка к социально-педагогической деятельности следует привлекать психологов, педагогов и родителей [4]. Психолог на основании диагностики должен выявить у ребенка конкретную проблему и дать индивидуальные рекомендации педагогам и родителям по повышению адаптации. Психолог в течении первого полугодий проводит групповые и индивидуальные коррекционные занятия по адаптации к школе.

Психолог в течении первого полугодий проводит групповые и индивидуальные коррекционные занятия по адаптации к школе.

Учитель на основании рекомендации психолога выстаивает индивидуально-ориентированную работу с классом и с отдельными учениками. Необходимо создать доверительную и искреннюю эмоциональную среду в классе. Учителю нужно быть спокойным, сдержанным, подчеркивать успехи и достоинство учеников. Учитель может попытаться помочь ребенку наладить свои отношения со сверстниками.

Родители, в свою очередь, обязаны соблюдать контроль за усвоением ребенком учебного материала. Также родителям нужно больше времени уделять своему ребенку. Необходимо устранить недостаточную готовность ребенка к школе. Родители не должны переоценивать свои ожидания от ребенка, это рождает страх перед школой и родителями за их неудачу, неполноценность. Родителям и учителям не нужно сравнивать результаты ребенка с достижениями других, более успешных учеников. Сравнивать ребенка можно только с самим собой и хвалить за улучшение только собственных результатов.

Таким образом, под школьной дезадаптацией понимают расстройство способности приспосабливаться к внешней среде, это один из признаков проблем с общей психологической адаптацией. Проявляется в проблемах у ребенка с дисциплиной, усвоением знаний, взаимоотношениями со сверстниками. Существует множество причин и вариантов возникновения дезадаптации. Но в основе неправильной адаптации лежит неспособность ребенка принять новую роль и новую ситуацию в развитии. Следует помнить, что учителя и родители играют большую роль в обеспечении комфорта обучения ребенка. И только дружеское конструктивное взаимодействие учителя и родителя, а также личные качества учителя, тесный эмоциональный контакт детей с близкими взрослыми — залог создания и развития общего позитивного эмоционального фона отношений в новой социальной сфере — школе.

Литература:

- Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь: Для студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. — М.: И; М.

: Издательский центр «Академия», 2000. 176 с. Стр 33

: Издательский центр «Академия», 2000. 176 с. Стр 33 - Каган В. Е. Психогенные формы школьной дезадаптации // Вопросы психологии. — 1984. — № 4. — С. 89–95.

- Роджерс К. Эмпатия // Психология эмоций: тексты / Роджерс К. — М.: Наука, 1984. — С. 235–237.

- Зеленина, Е. Л. Школьная дезадаптация. Причины, проблемы, индивидуальная коррекционно-развивающая работа с младшими школьниками [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Л. Зеленина. -Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2012. — 136 c.

Основные термины (генерируются автоматически): школьная дезадаптация, ребенок, причина, родитель, школа, множество причин, учитель.

Ключевые слова

психологические особенности, дезадаптация, причины школьной дезадаптациидезадаптация, психологические особенности, причины школьной дезадаптации

Похожие статьи

Психолого-педагогическая характеристика

школьной дезадаптацииШкольная дезадаптация проявляется как нарушение взаимодействия между ребенком и школой. К группе риска, в условиях

К группе риска, в условиях

Педагогический уровень школьной дезадаптации является самым очевидным для педагога. Его проявление отражается в проблемах ребенка в…

Социальная

дезадаптация младших школьников как основная…Одна из причин дезадаптации в школе — потеря системой образования престижных позиций в обществе.

Поэтому в современной школе остро стоит вопрос о диагностике адаптации учащихся младших классов, определении видов дезадаптации и выявлении причин…

Причины школьной дезадаптации учеников при переходе из…Причины школьной дезадаптации могут быть различными, но они вызывают одинаковые проявления: затруднения в учёбе и нарушения в

Дезадаптация вызывает неблагоприятное состояние для ребенка, поэтому очень важно для учителя и родителей замечать изменения у.

Психолого-педагогические технологии преодоления

школьной…Причины школьной дезадаптации учеников при переходе из…

Школьная дезадаптация проявляется как нарушение взаимодействия между ребенком и школой.

Школьная дезадаптация — это социопсихологические и психофизические нарушения ребенка, которые…

Профилактика дезадаптационных состояний у

детей и подростков…В статье рассмотрен вопрос актуальности проблемы школьной дезадаптации у детей и

Агеева Л. Г. Социально-психологическая дезадаптация современных подростков и ее причины.

общеобразовательная школа, школьная дезадаптация, учебная деятельность. ..

..

Понятие, средства и факторы адаптации первоклассников…

Ключевые слова: школьная адаптация, готовность ребенка к школьному обучению, школьная дезадаптация. Проблема адаптации детей к школе является одной из наиболее важных проблем начальной ступени образования: сложной как для педагогов, так и для родителей.

О некоторых проблемах

дезадаптации младших школьников…Завершив обучение на начальном этапе школы, ребёнок переходит на следующий её этап

В школьной практике нередки случаи, когда о ребенке, получающем на начальном этапе

Решая вопросы дезадаптации школьников среднего звена обучения, следует учитывать факт…

Факторы, влияющие на адаптацию первоклассников к

школьному. ..

..Переход ребёнка от дошкольного детства к школьной жизни несёт за собой множество переломных

Готовность ребёнка к школе. Многие родители считают, что ребенок готов к школе

Помимо всего, на процесс адаптации может влиять стиль общения педагога с детьми.

Психолого-педагогические аспекты проблемы адаптации младших…

Некоторые из педагогов включают еще один критерий — ребенок должен привыкнуть к школе без существенных внутренних потерь, снижения

Результатом неудавшейся адаптации является психологическая дезадаптация. Она может приводить к внешней или внутренней…

Похожие статьи

Психолого-педагогическая характеристика

школьной дезадаптацииШкольная дезадаптация проявляется как нарушение взаимодействия между ребенком и школой. К группе риска, в условиях

К группе риска, в условиях

Педагогический уровень школьной дезадаптации является самым очевидным для педагога. Его проявление отражается в проблемах ребенка в…

Социальная

дезадаптация младших школьников как основная…Одна из причин дезадаптации в школе — потеря системой образования престижных позиций в обществе.

Поэтому в современной школе остро стоит вопрос о диагностике адаптации учащихся младших классов, определении видов дезадаптации и выявлении причин…

Причины школьной дезадаптации учеников при переходе из…Причины школьной дезадаптации могут быть различными, но они вызывают одинаковые проявления: затруднения в учёбе и нарушения в

Дезадаптация вызывает неблагоприятное состояние для ребенка, поэтому очень важно для учителя и родителей замечать изменения у. ..

..

Психолого-педагогические технологии преодоления

школьной…Причины школьной дезадаптации учеников при переходе из…

Школьная дезадаптация проявляется как нарушение взаимодействия между ребенком и школой.

Школьная дезадаптация — это социопсихологические и психофизические нарушения ребенка, которые…

Профилактика дезадаптационных состояний у

детей и подростков…В статье рассмотрен вопрос актуальности проблемы школьной дезадаптации у детей и

Агеева Л. Г. Социально-психологическая дезадаптация современных подростков и ее причины.

общеобразовательная школа, школьная дезадаптация, учебная деятельность. ..

..

Понятие, средства и факторы адаптации первоклассников…

Ключевые слова: школьная адаптация, готовность ребенка к школьному обучению, школьная дезадаптация. Проблема адаптации детей к школе является одной из наиболее важных проблем начальной ступени образования: сложной как для педагогов, так и для родителей.

О некоторых проблемах

дезадаптации младших школьников…Завершив обучение на начальном этапе школы, ребёнок переходит на следующий её этап

В школьной практике нередки случаи, когда о ребенке, получающем на начальном этапе

Решая вопросы дезадаптации школьников среднего звена обучения, следует учитывать факт…

Факторы, влияющие на адаптацию первоклассников к

школьному. ..

..Переход ребёнка от дошкольного детства к школьной жизни несёт за собой множество переломных

Готовность ребёнка к школе. Многие родители считают, что ребенок готов к школе

Помимо всего, на процесс адаптации может влиять стиль общения педагога с детьми.

Психолого-педагогические аспекты проблемы адаптации младших…

Некоторые из педагогов включают еще один критерий — ребенок должен привыкнуть к школе без существенных внутренних потерь, снижения

Результатом неудавшейся адаптации является психологическая дезадаптация. Она может приводить к внешней или внутренней…

Breaking the Behavior Code — Child Mind Institute

Около 10 процентов учащихся школ — от 9 до 13 миллионов детей — борются с проблемами психического здоровья. В типичном классе из 20 человек высока вероятность того, что один или два ученика имеют дело с серьезными психосоциальными факторами стресса, связанными с бедностью, насилием в семье, жестоким обращением и пренебрежением, травмой или психическим расстройством.

В типичном классе из 20 человек высока вероятность того, что один или два ученика имеют дело с серьезными психосоциальными факторами стресса, связанными с бедностью, насилием в семье, жестоким обращением и пренебрежением, травмой или психическим расстройством.

Эти дети сегодня самые трудные ученики в наших классах.

Из-за проблем с психическим здоровьем им трудно контролировать свои эмоции и сосредоточиться на обучении. Часто им не хватает базовых навыков, необходимых для регуляции своего поведения, а иногда даже для распознавания собственных действий. Они могут быть негибкими и вспыхивать без видимой причины, ежедневно нарушая распорядок в классе. Они могут отстраняться от общества или быть навязчивыми, сонными или раздражительными. Они могут неоднократно бросать вызов школьному персоналу и постоянно спорить. Это ученики, которые не дают спать администраторам по ночам, и те, кого учителя боятся видеть в своих классах. Многие их истории душераздирающие.

Школьный персонал сегодня находится под огромным давлением, чтобы ежегодно показывать прогресс каждого ученика. И все же они в безвыходном положении. Один непослушный ребенок может эффективно сорвать весь урок. Опросы показывают, что борьба с непослушными учениками — проблема номер один для учителей.

И все же они в безвыходном положении. Один непослушный ребенок может эффективно сорвать весь урок. Опросы показывают, что борьба с непослушными учениками — проблема номер один для учителей.

Наш опыт работы в школах научил нас тому, что для того, чтобы быть эффективными и помочь каждому ученику раскрыть свой потенциал, учителям нужен новый подход, чтобы четко понимать, что движет поведением учеников. Учителя также нуждаются в различных стратегиях, позволяющих им эффективно вмешиваться до поведение укоренилось.

Понимание следующих важных концепций помогает учителям выбирать, как лучше вмешиваться в проблемное поведение учащихся:

Плохое поведение является симптомом Ученик вел бы себя хорошо, если бы мог. Если учащийся демонстрирует проблемное, неадекватное поведение, это признак слаборазвитого навыка. Когда ученики взрываются или капризничают, это признак того, что они застряли и не могут справиться с ситуацией. Некоторые могут быть сверхчувствительными к стрессу и иметь сверхактивную реакцию «бей или беги». Другим может не хватать базовых социальных навыков, необходимых для взаимодействия со сверстниками, гибкости, чтобы следовать требованию, например «убрать после еды», или саморегуляции, чтобы справиться с задачей, вызывающей беспокойство.

Некоторые могут быть сверхчувствительными к стрессу и иметь сверхактивную реакцию «бей или беги». Другим может не хватать базовых социальных навыков, необходимых для взаимодействия со сверстниками, гибкости, чтобы следовать требованию, например «убрать после еды», или саморегуляции, чтобы справиться с задачей, вызывающей беспокойство.

Несмотря на то, что поведение учащихся может выглядеть странным или деструктивным, их действия целенаправленны и являются попыткой решить проблему. Крайне важно сделать шаг назад и попытаться расшифровать, что ученик пытается сообщить и какова функция (или намерение) его поведения. С практикой учителя могут научиться останавливаться и «слушать» сообщение, которое передает поведение, нарушать код поведения и реагировать более продуктивно.

Поведение имеет функцию Поведение никогда не бывает случайным или бесцельным. Люди не будут повторять поведение, если они не получают от этого чего-то. Обычно это реакция других людей, которая подпитывает неадекватное поведение. Нытье может помочь привлечь внимание учителя, как и ругань. Если у ученика неоднократно случаются истерики, а затем он покидает класс, он понял, что истерики усиливают его желание сбежать. Учителя сначала должны выяснить, что ученик получает от ненадлежащего поведения, чтобы найти разные способы реагирования, чтобы непреднамеренно не подкреплять поведение.

Обычно это реакция других людей, которая подпитывает неадекватное поведение. Нытье может помочь привлечь внимание учителя, как и ругань. Если у ученика неоднократно случаются истерики, а затем он покидает класс, он понял, что истерики усиливают его желание сбежать. Учителя сначала должны выяснить, что ученик получает от ненадлежащего поведения, чтобы найти разные способы реагирования, чтобы непреднамеренно не подкреплять поведение.

Когда учителя чувствуют, что они перепробовали все с учеником, но ученик все еще ведет себя неадекватно, следующим шагом будет систематическое расследование. Ключом к взлому кода поведения является поиск закономерностей. Эти паттерны могут быть основаны на времени суток (они всегда зевают утром перед едой), активности (они всегда просят пройти к медсестре, когда начинается математика), людях (они больше участвуют в занятиях, когда присутствует мисс Ирвинг), и многие другие факторы. Как только паттерн обнаружен, функция или намерение поведения часто раскрываются сами собой: «О! Они отказываются говорить каждый раз, когда в комнату входит незнакомый взрослый». У каждого поведения также есть форзацы: переменные среды, которые возникают до нежелательного поведения (антецеденты), и реакция учителя и сверстников после поведения. Пытаясь понять поведение, учителя должны замечать эти держатели для книг. Это то, что подпитывает поведение и позволяет ему сохраняться.

Как только паттерн обнаружен, функция или намерение поведения часто раскрываются сами собой: «О! Они отказываются говорить каждый раз, когда в комнату входит незнакомый взрослый». У каждого поведения также есть форзацы: переменные среды, которые возникают до нежелательного поведения (антецеденты), и реакция учителя и сверстников после поведения. Пытаясь понять поведение, учителя должны замечать эти держатели для книг. Это то, что подпитывает поведение и позволяет ему сохраняться.

Хотя планы поведения обычно рассматриваются как способ улучшить поведение учеников, хорошие планы поведения на самом деле являются руководством, помогающим учителям развивать новое поведение, чтобы они могли взаимодействовать с трудными учениками в более продуктивным и упреждающим способом.

Для некоторых учащихся, когда вмешательство направлено на понимание функции поведения учащегося и обучение недостаточно развитым навыкам, учащийся может быстро измениться. Если учащийся годами демонстрирует неадекватное поведение и не обладает необходимыми навыками, ему может потребоваться больше времени, чтобы измениться.

Если учащийся годами демонстрирует неадекватное поведение и не обладает необходимыми навыками, ему может потребоваться больше времени, чтобы измениться.

У нас учащиеся перестали вести себя неподобающим образом всего за три недели, в то время как другие учащиеся прекратили такое поведение в течение трех лет. Чем интенсивнее учащегося обучают слаборазвитым навыкам и чем больше меняется окружающая среда для поощрения надлежащего поведения, тем быстрее поведение учащегося, вероятно, изменится.

Изменение, которое длитсяОпираясь на понимание того, что движет поведением, мы предлагаем основу для другого вида плана поведенческого вмешательства, который мы называем планом FAIR. FAIR означает функциональную гипотезу, аккомодацию, стратегии взаимодействия и стратегии реагирования.

Целью плана FAIR является изменение неприемлемого поведения на приемлемое в долгосрочной перспективе, а не просто «управление поведением» до конца года. Для достижения такого рода изменений учителям необходимо предпринять пять основных шагов, в которых используются фундаментальные концепции, изложенные выше.

Для достижения такого рода изменений учителям необходимо предпринять пять основных шагов, в которых используются фундаментальные концепции, изложенные выше.

Это означает сведение к минимуму или приспосабливание вещей в окружающей среде, которые могут спровоцировать инцидент ненадлежащего поведения. Понимая, какие предшествующие факторы являются проблематичными для учащегося, например, быть рядом с другими учащимися или читать вслух, учитель может эффективно вмешаться и создать в классе поддерживающую и активную среду.

Если учащийся не может терпеть академические требования без вспышки гнева, учитель может начать с того, что попросит его выполнить только 10 минут работы, подкрепит их и со временем выработает терпимость учащегося. Когда учащийся демонстрирует небольшие попытки саморегуляции или использования просоциальных навыков, учитель подкрепляет и вознаграждает их.

Учащегося необходимо научить замещающему поведению – уместному поведению, выполняющему ту же функцию, что и неуместное поведение, – чтобы использовать его, пока он формирует навыки, необходимые для надлежащего поведения без приспособления. Например, вместо того, чтобы стучать кулаками по столу, когда чтение их раздражает, их можно научить вежливо спрашивать: «Можно мне сделать перерыв, пожалуйста?»

Например, вместо того, чтобы стучать кулаками по столу, когда чтение их раздражает, их можно научить вежливо спрашивать: «Можно мне сделать перерыв, пожалуйста?»

Обучение учащегося слаборазвитым навыкам в конечном итоге устраняет необходимость в замещающем поведении. Например, учащемуся, бьющему кулаком, может потребоваться поработать над навыками чтения, возможно, с дополнительной поддержкой.

Когда профилактика идет наперекосяк и случаются инциденты, реакция учителя должна способствовать желаемому поведению учащегося и избегать случайного подкрепления нежелательного поведения.

Код поведения можно получить по телефону Harvard Education Press и Амазон.

I252 Педагогика и психология, 2021 – Наука и образование в новом измерении

Вып. 252. 2021.

Исаева С.Д. Метод активного слушания и типичные ошибки при его применении

https://doi.org/10.31174/SEND-PP2021-252IX99-01

Аннотация. В статье рассматривается метод активного слушания, который значительно повышает эффективность работы родителей как источника помощи своим детям. Отмечено, что этот метод усиливает влияние родителей на ребенка, но эффект существенно отличается от традиционного. Подчеркивается, что активное слушание является методом такого воздействия на детей, когда они самостоятельно находят решения своих проблем. Следует помнить, что применение активного слушания на практике требует определенных усилий, и в процессе освоения этого метода родители неизбежно сталкиваются с трудностями и даже поражениями. Считается, что постоянное совершенствование навыков активного слушания помогает родителям эффективно взаимодействовать со своими детьми.

В статье рассматривается метод активного слушания, который значительно повышает эффективность работы родителей как источника помощи своим детям. Отмечено, что этот метод усиливает влияние родителей на ребенка, но эффект существенно отличается от традиционного. Подчеркивается, что активное слушание является методом такого воздействия на детей, когда они самостоятельно находят решения своих проблем. Следует помнить, что применение активного слушания на практике требует определенных усилий, и в процессе освоения этого метода родители неизбежно сталкиваются с трудностями и даже поражениями. Считается, что постоянное совершенствование навыков активного слушания помогает родителям эффективно взаимодействовать со своими детьми.

Ключевые слова: Томас Гордон, активное слушание, родители, дети, ошибки, семейное воспитание.

Исаева С.Д. Метод активного слушания и распространенные ошибки при его применении

О. Кривонос, Ж. Чернякова Реализация деятельностного подхода в формировании профессиональных компетенций будущих учителей новой украинской школы (на примере дисциплины «Актуальные вопросы инновационного развития образования»)

https://doi. org/10.31174/SEND-PP2021-252IX99-02

org/10.31174/SEND-PP2021-252IX99-02

Резюме. В статье представлено теоретическое обоснование дидактических возможностей реализации деятельностного подхода в формировании профессиональных компетенций будущих учителей новой украинской школы. На основе анализа научной литературы по проблеме исследования и обобщения собственного опыта формирования компетентного педагога на примере дисциплины «Актуальные вопросы инновационного развития образования» рассмотрены различные виды учебной деятельности студентов в выделены процессы профессиональной подготовки, в частности: эвристическая, исследовательская, проектная деятельность.

Ключевые слова: подготовка будущих учителей, деятельностный подход, эвристика, исследование, проектная учебная деятельность студентов.

О. Кривонос, Ж. Чернякова Реализация деятельностного подхода в формировании профессиональных компетенций будущих учителей новой украинской школы (на примере дисциплины «Актуальные вопросы инновационного развития образования»)

Лохоня М.

, Козлов Д., Козлова О. Структурно-функциональная модель формирования имиджа вуза в процессе подготовки магистра

, Козлов Д., Козлова О. Структурно-функциональная модель формирования имиджа вуза в процессе подготовки магистраhttps://doi.org/10.31174/SEND-PP2021-252IX99-03

Резюме. В статье анализируются основные подходы к классификации понятия «имидж». Изучены типы образа, предложенные различными учеными, выделены структурные компоненты и доказано, что образ представляет собой сложную информативную категорию, существующую в обществе, которая определяет его сущность, направленность формирования образа на решение конкретных задач. , имеет свою структуру и характеризуется активностью, символизмом, коммуникативной направленностью. Воздействуя на сознание, эмоции, деятельность отдельных людей и групп, образ всегда остается активным и динамичным. В статье также раскрываются структурно-функциональные компоненты имиджа вуза и устанавливается, что это достаточно статичное образование и вариативный элемент, включающий в себя внешний облик, стиль поведения, социальную роль. Автор приходит к выводу, что имидж высшего учебного заведения имеет большое значение для самоидентификации, становления профессионалом и культуристом, помогает добиться успеха в профессиональной жизни.

Ключевые слова: структурная, функциональная модель, особенности, вуз, имидж, создание, магистерский учебный процесс.

Лохоня М., Козлов Д., Козлова О. Структурно-функциональная модель формирования имиджа вуза в процессе подготовки магистра

Мардоян Р.А., Багдасарян Л.С. Роль многопрофильной бригады специалистов в преодолении дезадаптации детей с особыми образовательными потребностями (ООП)

https://doi.org/10.31174/SEND-PP2021-252IX99-04

Резюме. В данной статье представлена часть исследования по данному вопросу. Проанализирована научно-методическая литература о дезадаптации детей с ООП, значении преодоления дезадаптации для обучения, развития и социализации этих детей. Изучена роль многопрофильной группы специалистов, работающих с детьми с ООП, в решении этой проблемы. По результатам исследования предложены наиболее эффективные технологии, методы, принципы и модели работы многопрофильной группы специалистов по преодолению дезадаптации детей с СЭН.

Ключевые слова: дезадаптация, многопрофильный коллектив специалистов, иллюзия, дети с особыми образовательными потребностями (ООП).

Мардоян Р.А., Багдасарян Л.С. Роль многопрофильного коллектива специалистов в преодолении дезадаптации детей с особыми образовательными потребностями (ООП)

Р. С. Милиан Формирование компонентов математической компетентности учащихся в условиях дистанционного обучения

https://doi.org/10.31174/SEND-PP2021-252IX99-05

Аннотация. В статье рассматриваются возможности электронных ресурсов (виртуальная доска (аналог школьной доски), LearningApps, GeoGebra) для формирования компонентов математической компетентности учащихся в условиях дистанционного обучения. Рассмотренные сервисы позволяют оптимизировать учебный процесс, более рационально использовать время; способствовать формированию логических навыков и опыта их использования за счет включения в учебный процесс разнотипных задач, целью которых является результат (решение задачи) и процесс решения, в ходе которого компоненты математических способностей учащихся формируются компетенции.

Ключевые слова: математическая компетентность учащихся, дистанционное обучение, виртуальная доска, LearningApps, GeoGebra.

Р. С. Милиан Формирование компонентов математической компетентности учащихся в условиях дистанционного обучения

Миллушева-Бойкина Д.В. Когнитивные процессы осмысления и обобщения математических знаний

В данной статье рассматриваются следующие два основных мыслительных процесса – понимание учащимися содержания математики и его обобщение. Благодаря этим процессам достигается дальнейшее усвоение содержания обучения и его преобразование в знания, приобретаемые учащимся. Усвоение каждого понятия включает в себя усвоение: его объема и содержания, его связей с ранее изученными понятиями, навыков оперирования понятиями и логической обработки понятия — получение следствий из определения и установление новых характерных свойств. Представлены наглядные примеры из педагогической практики, направленные на достижение более глубоких, осознанных и обобщенных знаний и умений учащихся. Работа предназначена для действующих учителей и студентов, готовящихся к учителям математики.

Работа предназначена для действующих учителей и студентов, готовящихся к учителям математики.

Ключевые слова: образование, математические понятия, рассуждения, обобщение, знания.

Миллушева-Бойкина Д.В. Когнитивные процессы понимания и обобщения математических знаний

Олексенко К. Сущность среды обучения младших школьников в контексте современных требований

https://doi.org/10.31174/SEND-PP2021-252IX99-07

Аннотация. В статье на основе анализа юридических документов, психолого-педагогической литературы и исследований определены современные подходы к пониманию сущности образовательной среды. Охарактеризованы основные требования к образовательной среде младших школьников, которые направлены на повышение уровня безопасности (физической, психологической, информационной и социальной), комфортности (внешней и внутренней), качества образования (форм, методов и учебных пособий, основанных на принципах безопасной и доброжелательной к ребенку школы).

Ключевые слова: среда обучения, начальная школа, проектная компетентность.

Олексенко К. Сущность среды обучения младших школьников в контексте современных требований

Л.В. Полещук, Т.Г. Постоян Об актуальности формирования профессионально важных качеств будущих менеджеров образования В статье рассматриваются результаты диагностики сформированности профессионально важных качеств менеджеров образования. Обоснован структурно-критериальный подход к анализу уровней сформированности профессионально важных качеств личности руководителей образования. Рассмотрены результаты диагностики по группам качеств: мотивационно-потребностные, творческие, управленческо-организационные, коммуникативные, социально-психологические. Средние показатели результатов диагностики подтвердили необходимость целенаправленного формирования профессионально важных качеств будущих менеджеров образования.

Ключевые слова: менеджер образования, качества личности, профессионально важные для руководителя образования качества личности, структурно-критериальный подход, диагностика.

Л.В. Полещук, Т.Г. Постоян Об актуальности формирования профессионально важных качеств будущих менеджеров образования

Полякова Т.Л., Самарина В.В. Методика обучения переводу и особенности профессионального перевода текстов

https://doi.org/10.31174/SEND-PP2021-252IX99-09

Аннотация. Данная статья посвящена анализу различных методов, используемых при переводе специализированных текстов, а также специфических дидактических приемов, применяемых на занятиях по переводу в вузах. В первую очередь обсуждаются специальные предпосылки и требования к учащимся и учителям. Первостепенное значение придается как языковым компетенциям, так и теоретической подготовке к обучению. Помимо классических средств обучения, также рассматриваются различные виды и формы упражнений. Акцентируется внимание на вопросе участников курса и направленности процесса в обучении переводу, а также на необходимости новых учебных материалов, адаптированных к этому.

Ключевые слова: специализированные тексты, иноязычная компетенция, учебный перевод, теоретическая подготовка, различные виды/формы упражнений, новые учебные материалы.

Полякова Т.Л., Самарина В.В. Методика обучения переводу и особенности профессионального перевода текстов

Поливанюк В. Критерии и показатели оценки сформированности профессиональной компетентности будущих специалистов физической культуры и спорта Вооруженных Сил Украины

https://doi.org/10.31174/SEND-PP2021-252IX99-10

Резюме. Обобщены теоретические подходы к проблеме диагностических средств оценки профессиональной компетентности специалистов физической культуры и спорта Вооруженных Сил Украины. Выбран субъектно-деятельностный подход к ее определению. Уточнено содержание критериев и показателей оценки сформированности профессиональной компетентности будущих специалистов физической культуры и спорта Вооруженных Сил Украины. Обоснована целесообразность выделения низкого, среднего и высокого уровней его развития.

Ключевые слова: ценностно-мотивационный, познавательный, организационно-деятельностный, индивидуально-психический, субъектный критерий.

Поливанюк В. Критерии и показатели оценки сформированности профессиональной компетентности будущих специалистов физической культуры и спорта Вооруженных Сил Украины

Титаренко В.В. Развитие навыков создания рекламы у графических редакторов при подготовке специалистов по оформлению и оформлению

https://doi.org/10.31174/SEND-PP2021-252IX99-11

Аннотация. В статье анализируется роль информационно-коммуникационных технологий, особенно тех из них, которые обеспечивают формирование ключевых компетенций в процессе профессиональной подготовки. Показана необходимость приобретения навыков работы в графических редакторах, отвечающих требованиям работодателей и современной промышленности. Рассмотрен пример внедрения информационных и коммуникационных технологий на уроках производственной практики с целью формирования навыков создания рекламы в подготовке будущих исполнителей художественно-оформительских работ.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, реклама, профессиональная компетентность, графический редактор, изображение, декоративный элемент.

Титаренко В.В. Развитие навыков создания рекламы в графических редакторах при подготовке специалистов по оформлению и оформлению

Ратов А.М., Мищенко О.В., Ворона В.В., Лапицкий В.О. Анализ развития гибкости юных каратистов в зависимости от циркадианных ритмов

https://doi.org/10.31174/SEND-PP2021-252IX99-12

Резюме. Статья посвящена данным развития гибкости юных каратистов в определенное время суток. Представлена динамика результатов тестирования юных каратистов в начале и после окончания эксперимента, свидетельствующая о положительных сдвигах в развитии гибкости и подвижности в суставах. Определена эффективность развития гибкости каратистов 8-9 лет по разработанной методике. Доказана зависимость развития гибкости от циркадианных ритмов. Целесообразно и эффективнее использовать упражнения для развития активной подвижности в суставах в течение дня, а пассивной – утром.

Ключевые слова: гибкость, юные каратисты, циркадианные ритмы, методика.

Ратов А.М., Мищенко О.В., Ворона В.В., Лапицкий В.О. Анализ развития гибкости юных каратистов в зависимости от циркадных ритмов

Высоцкая О., Высоцкая С. Внедрение критического мышления в FLT

https://doi.org/10.31174/SEND-PP2021-252IX99-13

Аннотация. Критическое мышление имеет решающее значение в современном мире. Это считается одним из важнейших навыков для людей, живущих в XXI информационном веке. Это позволяет людям размышлять над потоком информации, которую они получают, анализировать, оценивать и создавать ее, понимая, что правда, а что ложь. Процесс развития навыков критического мышления следует начинать в школе и продолжать в университете, используя потенциал каждого предмета. Авторы статьи размышляют об интеграции критического мышления в преподавание иностранного языка (FLT) и делятся некоторыми практическими идеями и опытом, представляя конкретный пример развития навыков критического мышления студентов вузов на уроках английского языка.

Ключевые слова: активное обучение, критическое мышление, FLT, рефлексия, метод Сократа.

Высоцкая О., Высоцкая С. Включение критического мышления в FLT

Ю. Чжу Внедрение инновационных достижений педагогической науки в подготовку будущих педагогов по вокалу

https://doi.org/10.31174/SEND-PP2021-252IX99-14

Аннотация. В статье рассматривается специфика внедрения инновационных достижений музыкальной педагогики в процесс подготовки будущих учителей вокала к профессионально-познавательной и творческой деятельности. Рассмотрена суть проблем, возникших в сфере вокального образования в связи с необходимостью перехода на дистанционную форму педагогического общения. Основные векторы подготовки будущих педагогов по вокалу к профессиональной самореализации – аналитико-интерпретационный, вокально-исполнительский и методологически-практический, а также пути их внедрения в учебный процесс на основе сочетания традиционных методов и инновационных информационных и коммуникативные технологии охарактеризованы.

Ключевые слова: подготовка педагогов по вокалу; информационно-коммуникационные технологии, дистанционные формы вокально-образовательного процесса, профессиональная самореализация.

Ю. Чжу Внедрение инновационных достижений педагогической науки в подготовку будущих педагогов по вокалу

Баева К.О. Экологическое отношение и соблюдение экологических норм у экологов и работников парков

https://doi.org/10.31174/SEND-PP2021-252IX99-15

Аннотация. Статья предназначена для изучения влияния экологических установок на соблюдение экодеструктивных или экоохранных норм в экологически значимых ситуациях у экологов и работников центрального парка культуры и отдыха. Установлено, что вера в деньги как инструмент решения экологических проблем влияет на готовность к нарушению норм экосохранения опосредованно через отрицание экологических угроз. Также установлено, что студенты специальности «Экология» менее склонны приуменьшать значимость проблем в природной среде и реже представляют себя теми, кто наносит вред природе, чем работники парков.

Ключевые слова: установки, личностные нормы, вера в деньги, отрицание экологических угроз.

Баева К.О. Экологическое отношение и соблюдение экологических норм у экологов и работников парков

Мартыненко О. Концептуальная модель исследования выбора молодежью профессии экономиста В статье рассматривается концептуальная модель исследования выбора молодежью профессии экономиста. Анализируются научные подходы ученых к изучению социально-психологических детерминант выбора молодежью профессии экономиста. Обозначены основные проблемы и уточнена сущность понятия «молодежь» и «детерминанты». Профессиональная деятельность экономиста анализируется как целенаправленный процесс качественного преобразования окружающей действительности, заключающийся в реализации приобретенных знаний, умений, компетенций и ценностей, постоянном самосовершенствовании, достижении высокого уровня профессионализма, рациональном хозяйственном поведении. . На основе научных взглядов отечественных ученых определено, что факторами, влияющими на формирование профессионального выбора, являются система общечеловеческих ценностей, социально-экономические условия, влияние семьи, друзей, учителей, возрастные и половые особенности, самосознание.

-актуализация и уровень запросов, престижность профессии, степень осведомленности о профессии, профессиональные интересы, склонности, способности. Те из них, которые являются структурными элементами такого понятия, как мотивация, называются мотивами выбора профессии.

-актуализация и уровень запросов, престижность профессии, степень осведомленности о профессии, профессиональные интересы, склонности, способности. Те из них, которые являются структурными элементами такого понятия, как мотивация, называются мотивами выбора профессии.Ключевые слова: молодежь, социально-психологические детерминанты, мотивация, экономист, профессиональный выбор.

Мартыненко О. Концептуальная модель исследования выбора молодежью профессии экономиста

Павлюк М.М. Социально-психологические факторы нарушений автономии в подростковом возрасте

В статье раскрываются основные подходы к изучению проблемы автономии личности подростков. Определено понятие автономии, которое является одной из основных положительных ценностей, способствующих проявлению индивидуальности и успешности в различных сферах жизни личности. Характеризуется автономность с позиций компетентностного подхода, которая является ключевым фактором развития автономных функций растущей личности. Выявлены типы автономии, определяющие характер взаимоотношений подростков в социальных группах. Подробно рассмотрена психологическая сущность феномена автономии, в которой наиболее ярко раскрываются социально-психологические факторы ее развития, среди которых ключевыми являются проблемы личностного развития, с которыми личность сталкивается в подростковом возрасте. Делается акцент на том, что в этот период у подростка укрепляется его саморегуляция, самоуправление своими эмоциями и поведением с одной стороны, а с другой – чрезмерная самостоятельность может быть следствием личностных расстройств: социального отчуждения, проявляется в неумении строить отношения с окружающими, пассивности, депрессии. Анализируются виды автономии у подростков, среди которых особую роль играет эмоциональная автономия, которая проявляется в способности строить конструктивные отношения и реалистическое восприятие окружающего в результате приобретения эмоциональных компетенций, в том числе: эмоциональное осознание, эмоциональная регуляция, эмоциональная регуляция.

Выявлены типы автономии, определяющие характер взаимоотношений подростков в социальных группах. Подробно рассмотрена психологическая сущность феномена автономии, в которой наиболее ярко раскрываются социально-психологические факторы ее развития, среди которых ключевыми являются проблемы личностного развития, с которыми личность сталкивается в подростковом возрасте. Делается акцент на том, что в этот период у подростка укрепляется его саморегуляция, самоуправление своими эмоциями и поведением с одной стороны, а с другой – чрезмерная самостоятельность может быть следствием личностных расстройств: социального отчуждения, проявляется в неумении строить отношения с окружающими, пассивности, депрессии. Анализируются виды автономии у подростков, среди которых особую роль играет эмоциональная автономия, которая проявляется в способности строить конструктивные отношения и реалистическое восприятие окружающего в результате приобретения эмоциональных компетенций, в том числе: эмоциональное осознание, эмоциональная регуляция, эмоциональная регуляция. самостоятельность, самоэффективность, готовность помогать другим, стремление к интеграции в референтную среду, проявление собственной автономности, свободы выбора в процессе реализации собственных смыслов в жизни.

самостоятельность, самоэффективность, готовность помогать другим, стремление к интеграции в референтную среду, проявление собственной автономности, свободы выбора в процессе реализации собственных смыслов в жизни.

Ключевые слова: эмоциональная автономия, гетерономия, самостоятельность, ответственность, саморегуляция, подростки, личностное развитие.

М. М. Павлюк Социально-психологические факторы нарушений автономии в подростковом возрасте

Подолянчук Д.С. Альтруизм как психологическая основа волонтерства студенческой молодежи В статье рассматриваются проявления альтруизма в волонтерской деятельности студентов. Установлено, что источником альтруизма является эмпатия, а основными мотивами являются моральный долг и моральное сострадание. Использование методики С. Бубновой «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций личности» позволило выявить связь между альтруизмом и системой ценностей личности. Установлено, что альтруистическое поведение характерно для студентов в целом и становится приоритетным для студентов-волонтеров.

Результаты исследования дают основание утверждать, что психологической основой волонтерской деятельности студенческой молодежи является альтруизм.

Результаты исследования дают основание утверждать, что психологической основой волонтерской деятельности студенческой молодежи является альтруизм.Ключевые слова: альтруизм, волонтерская деятельность, студенческая молодежь, ценности, ценностные ориентации.

Подолянчук Д.С. Альтруизм как психологическая основа волонтерства студенческой молодежи

И. Серхата Архетипическая символизация в психорисунках

https://doi.org/10.31174/SEND-PP2021-252IX99-19

Аннотация. В статье раскрывается глубинный смысл понятий «архетип» и «символизация». В частности, акцент делается на архетипическую символизацию в психорисунках. Рассмотрено и уточнено содержание механизмов символизации. Демонстрируется общность сновидения и психорисунка. Охарактеризован глубинокоррекционный метод анализа психорисунков. Исследование основано на психодинамической теории и практике глубокого познания психики в ее целостности (сознательном/бессознательном).

Ключевые слова: активное социально-психологическое познание, архетип, символизация, глубинное познание, психорисунок.

Ребёнок жалуется на усталость при малейших нагрузках, не проявляет инициативы на уроках.

Ребёнок жалуется на усталость при малейших нагрузках, не проявляет инициативы на уроках.

Родителям важно повышать самооценку ребёнка, обучать правилам, учить обращаться за помощью к взрослым и планировать ближайшее будущее.

Родителям важно повышать самооценку ребёнка, обучать правилам, учить обращаться за помощью к взрослым и планировать ближайшее будущее.  : Издательский центр «Академия», 2000. 176 с. Стр 33

: Издательский центр «Академия», 2000. 176 с. Стр 33