|

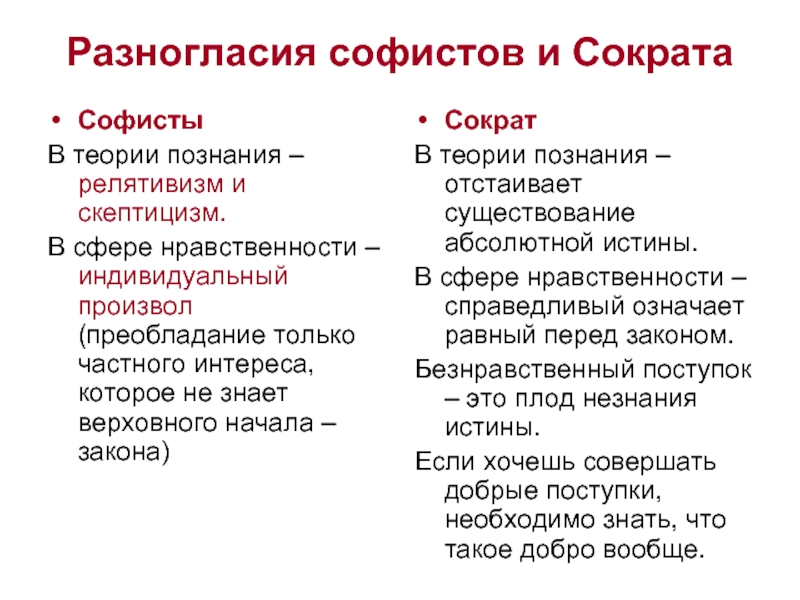

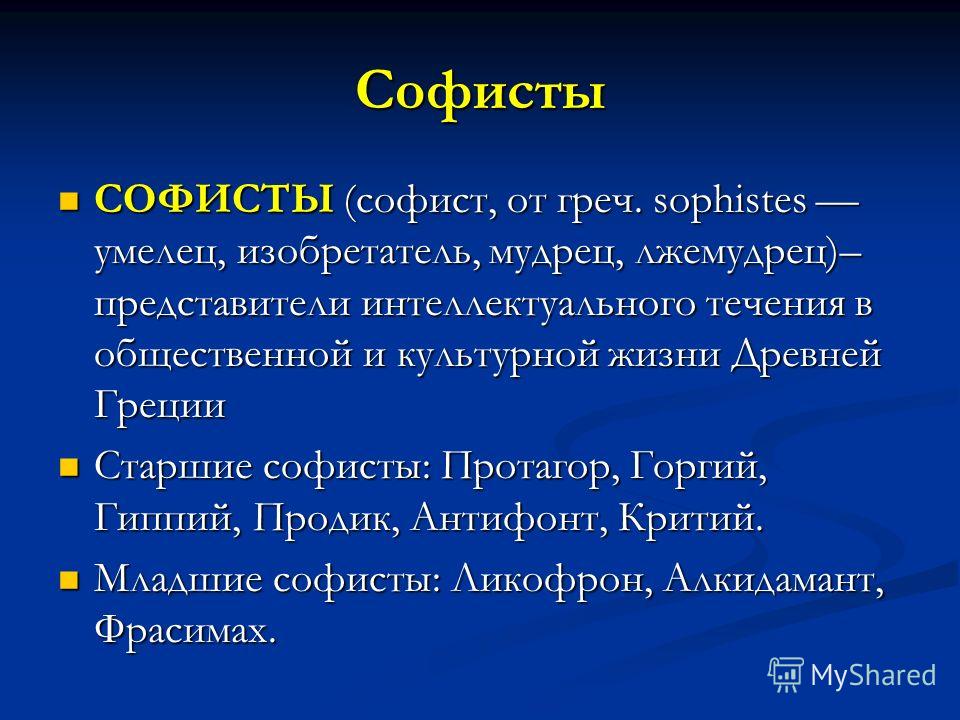

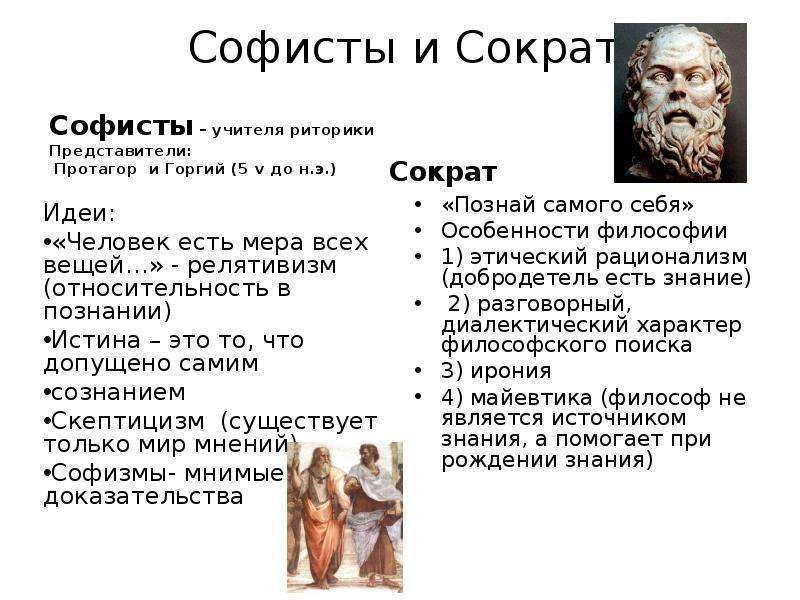

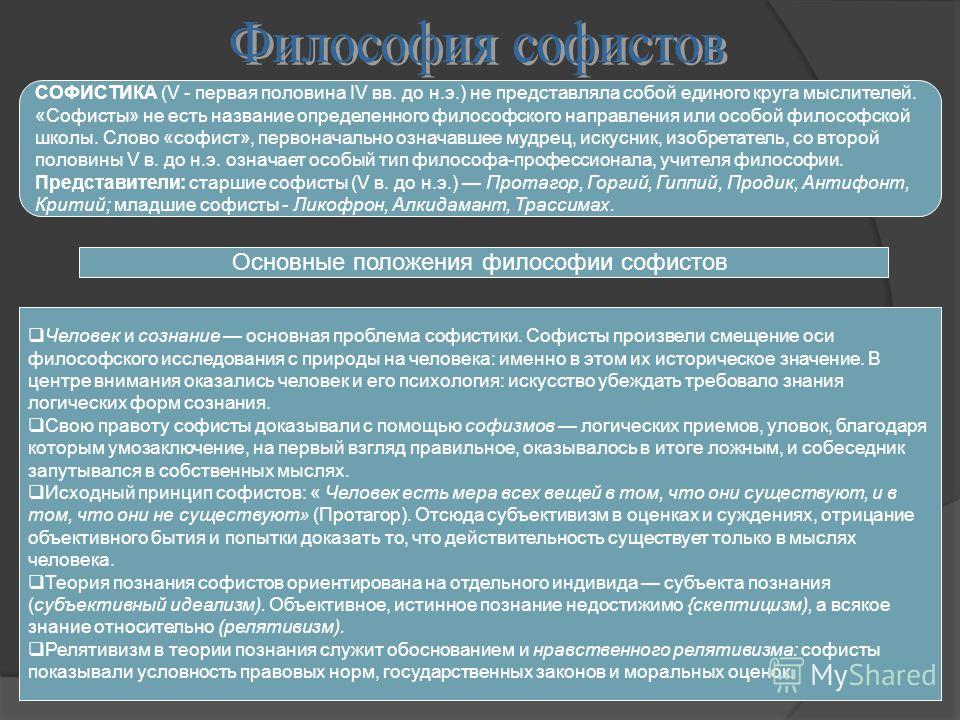

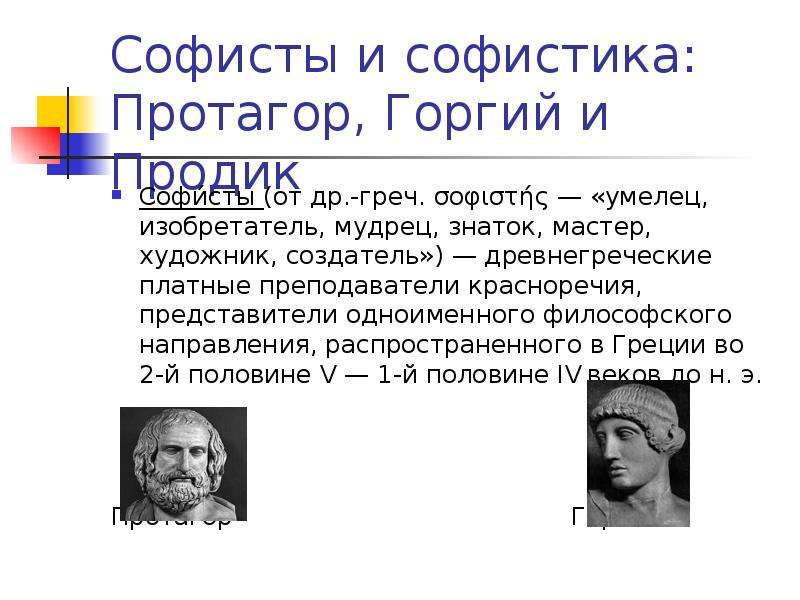

Софистика — это философское течение, существовавшее в Древней Греции с середины V до первой половины IV века до Новой эры и абсолютизировавшее относительность знаний. Софистикой также называют рассуждение или речь, состоящую из софизмов (см. Софизм) — логически неправильных (несостоятельных) рассуждений (см. Рассуждение), умозаключений (см. Умозаключение) или убеждающих высказываний (см. Аргументация), умышленно выдаваемых за правильные. Софизмы используют многозначность слов естественного языка (см. Язык), полисемию, омонимию, синонимию и другие; нередко они основываются на таких логических ошибках (см. Логические ошибки), как подмена понятий, тезиса доказательства, несоблюдение правил логического вывода, принятие ложных посылок за истинные и других. В обыденном мышлении софизм понимается как сознательное применение в споре, утверждениях или доказательствах неправильных доводов, то есть разного рода интеллектуальных уловок и словесных ухищрений, замаскированных внешней, формальной правильностью. Понятие «софистика» традиционно связывается с учением представителей сложившейся в Афинах во второй половине V века до Новой эры школы софистов — философов-просветителей и первых профессиональных учителей по общему образованию. Время их активной деятельности часто называют веком греческого Просвещения. К старшим софистам (вторая половина V века до Новой эры) причисляют Протагора, Горгия, Гиппия, Продика, Антифонта, Крития. К следующему поколению софистов относят Ликофрона, Алкидаманта, Трасимаха и ряд других. Первоначально слово σοφιστής было синонимично слову σοφός («мудрый») и обозначало человека, авторитетного в различных вопросах частной и общественной жизни. Из сочинений софистов практически ничего не сохранилось и об их взглядах можно судить, главным образом, по той полемике, которую вели с ними Платон и Аристотель и находившиеся под их влиянием позднейшие авторы. Изучение непрямых сведений усложняется тем, что софисты не стремились создать определённую цельную систему знаний. Вначале софисты учили правильным приёмам доказательства и опровержения, открыли ряд правил логического мышления и сделали первые попытки систематизировать приёмы умозаключений, но вскоре отошли от логических принципов и основное внимание сосредоточили на разработке логических уловок, основанных на внешнем сходстве явлений, на том, что событие извлекается из общей связи событий, на многозначности слов, на подмене понятий и других риторических ухищрениях. Однако даже самая удачная софистическая находка, приводившая её изобретателя к победе в полемике, после разоблачения ведёт к поражению. Поэтому систему софистических приёмов приходилось постоянно обновлять, опровергнутые уловки заменять новыми. Именно на этой основе сформировалась своего рода «логика кажимости», то есть методология логико-риторической практики, основанная на сознательном нарушении принципов логики и гносеологии. Её стали называть Историческая заслуга софистов состояла в том, что они одними из первых стали разрабатывать логические, лингвистические и психологические приёмы убеждения и противостояния убеждающему воздействию. От владения совокупностью этих приёмов в условиях афинской демократии зависели честь и имущество, а иногда и сама жизнь обучающегося. Именно поэтому софисты обучали за деньги. С середины V века до Новой эры софистами стали называть появившихся тогда в большом количестве платных преподавателей ораторского искусства и всевозможных знаний, считавшихся необходимыми для активного участия в гражданской жизни, которые и сами нередко активно участвовали в политической жизни. Возможность наживы привлекла в неё большое число непрофессионалов, с которыми впоследствии стали отождествлять всех софистов. Так возникло представление о софисте как алчном и циничном невежде, который «говорит, будто всё знает и будто мог бы за недорогую плату в короткий срок и другого этому обучить» (Платон. Таким образом, исторически с понятиями «софизм» и «софистика» неизменно связывают мысль о намеренной интеллектуальной фальсификации, руководствуясь признанием Протагора, что главная задача софиста — «представить наихудший аргумент как наилучший» путём хитроумных уловок в речи, заботясь не об истине, а о практической выгоде, об успехе в споре или в судебной тяжбе. С этой же задачей обычно связывают и его известный «критерий основания»: мнение человека есть мера истины. Уже Платон, который называл софистику «постыдной риторикой», заметил на это, что основание не должно заключаться в субъективной воле человека, иначе придётся признать законность противоречий, и поэтому любые суждения считать обоснованными. Эта мысль Платона нашла отражение известном логическом «принципе непротиворечия» (см. Закон непротиворечия) Аристотеля (который впервые дал систематический анализ софизмов и их классификацию в сочинении «О софистических опровержениях») и, уже в современной логике (см. |

|

|

Философия Софистов: представители, учение кратко

Учением Анаксагора завершается первый этап истории философии: этап бессознательной философии. В чем состоит бессознательность?

Все философы, выступившие на этом этапе, мыслили о первоначале, но никто из них не почитал первоначалом само мыслящее мышление — ум.

Начала были самые разные: вода, число, бытие, тождественное мышлению, но не мыслящее, а лишь мыслимое. Даже у Гераклита логос не есть мыслящее мышление, он стихиен.

«Не мне, но логосу внимая, мудро признать, что все едино»

И только у Анаксагора мыслящее мышление выступило как первоначало. Анаксагор, в отличие от Демокрита, понял, что сама материя не сложится, как надо, для этого нужно целеполагающее мышление. Гомеомерии — материя, нус — упорядочивающий ее ум.

Анаксагор, в отличие от Демокрита, понял, что сама материя не сложится, как надо, для этого нужно целеполагающее мышление. Гомеомерии — материя, нус — упорядочивающий ее ум.

При этом сам человек оказался, в некотором смысле, причастен первоначалу. Человек, благодаря уму, есть господин вещей. Поскольку все вещи созданы умом, с ними можно обходиться с умом. Представьте, если бы вода не была определенна по отношению к другим стихиям — огню, например. Если бы она то гасила огонь, то нет. К счастью пожарников, вода определенна, за это они должны быть благодарны уму.

Анаксагор завершает стихийное, бессознательное, наивное мышление первых философов (естественно это было не наивное нефилософское «бабушкино» мышление). Предметом исследования стал ум, а бессознательное исследование ума невозможно. С Анаксагора начинается сознательное мышление философов. О чём? О разумной причине всего существующего, ибо таков новый предмет философии.

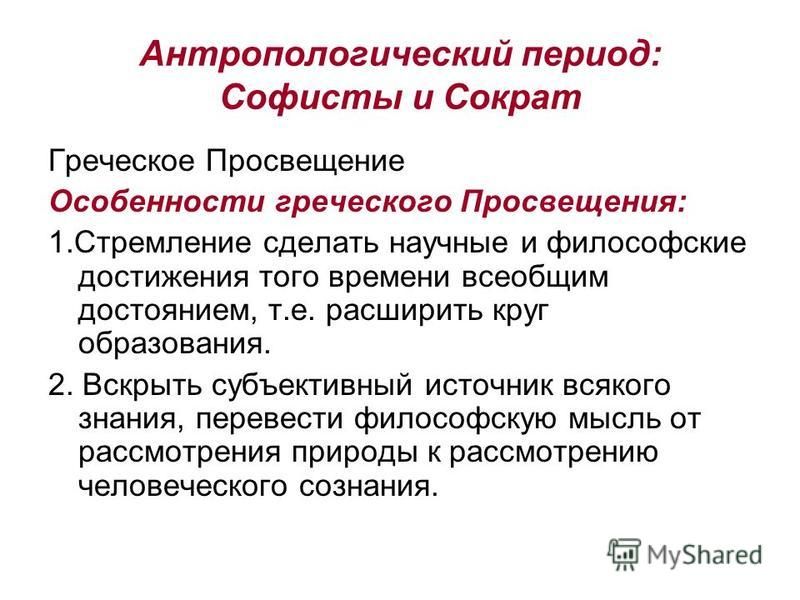

Кажется, что пропадает интерес к природе, и начинается антропологический период, так и утверждают в учебниках по философии. Это мнение не право, ибо фиксирует лишь отрицательный момент перехода к новой форме предметности.

Это мнение не право, ибо фиксирует лишь отрицательный момент перехода к новой форме предметности.

Итак, предметом философии становится ум, а ближайшим образом его «носитель» — человек. Если человек самостоятелен, то он умен, а если его жизнь определяется иным — традицией или случаем, то до ума еще надо дорасти. Как обычно поступали греки? Они действовали или на основе традиции — «так делали отцы и деды», а в отдельных случаях, когда традиция не подсказывала, грек шёл к оракулу или бросал жребий. Т.е. они не жили своим умом. И когда у них появилась потребность в самостоятельности, появились софисты.

Возникновение софистов

Софисты возникли благодаря тому, что в духе греческого народа произошел перелом, — греки почувствовали необходимость руководствоваться в действиях и поступках своим умом. Греки доросли до своего ума. Это и облегчило, по-видимому, Анаксагору сделать открытие, что в некоторых есть ум.

В ИФ следует забыть о дурной трактовке софистов. У необразованной публики есть мнение, что софист — это коварный демагог, запутывающий своими речами наивного, но хорошего человека. Как только такая публика замечает, что человек может рассматривать предмет и так, и этак, она пугается, чувствуя опасность. Возможность знать о чём-то, что оно и таково, и не таково, у доброго малого вызывает протест: «Меня сбивают с толку, для чего-то меня хотят оболванить!» Больше всего боятся быть оболваненными болваны. Нельзя оболванить не болвана.

У необразованной публики есть мнение, что софист — это коварный демагог, запутывающий своими речами наивного, но хорошего человека. Как только такая публика замечает, что человек может рассматривать предмет и так, и этак, она пугается, чувствуя опасность. Возможность знать о чём-то, что оно и таково, и не таково, у доброго малого вызывает протест: «Меня сбивают с толку, для чего-то меня хотят оболванить!» Больше всего боятся быть оболваненными болваны. Нельзя оболванить не болвана.

Софисты — это учителя мудрости (это они сами себя так называли). Это люди, которые и сами мудры, и других могут сделать мудрыми и сильными в речах. Они учили людей рассуждать самостоятельно и убедительно излагать свои мысли. Настоящая мудрость не многознание типа: я знаю, где находится Африка, куда впадает Волга и т. п.

Софисты бы не возникли, если бы греческий народ в эпоху Перикла не ощутил потребности в самоопределении, если бы не возникло убеждение, что человек не должен определяться ни традицией, ни страстями сиюминутными, ни случаем. Люди осознали, что для того, чтобы стать самостоятельными, нужно своё чужое (т.е. стихийно сложившиеся представления, которые они просто приняли, а не сформировали самостоятельно) переработать и сделать по-настоящему своим. Греки поняли, что собственная мысль должна переработать свои же, стихийно сложившиеся, мнения. На основе этого и произошла революция в способе мышления, которую начали софисты.

Люди осознали, что для того, чтобы стать самостоятельными, нужно своё чужое (т.е. стихийно сложившиеся представления, которые они просто приняли, а не сформировали самостоятельно) переработать и сделать по-настоящему своим. Греки поняли, что собственная мысль должна переработать свои же, стихийно сложившиеся, мнения. На основе этого и произошла революция в способе мышления, которую начали софисты.

Как хорошо жилось нашему народу, когда за него думали. Это не только в эпоху КПСС, но и упование на царя-батюшку, извечное российское: «Вот приедет барин, барин нас рассудит». Многие так же именно за это любят армию, где суть – подчинение без мысли. Солдат в армии по определению не может знать лучше командира — лафа!

Сейчас российский народ созревает к мысли о самоуправлении (самоопределении), народ хочет научиться мыслить самостоятельно. Мы сейчас в том же положении, что и греки в эпоху Перикла (IV в. до Р.Х.) — поэтому изучать софистов нам полезно.

Греки захотели сами определять свою жизнь, но, если без ума, то остается одно — подчиняться единичным сиюминутным страстям. Но это не надежно. Возникла потребность в компетентных ответах на вопросы жизни. Софисты и были первые платные учителя, учившие людей рассуждать. Как до этого образовывался грек? Стихийно, посредством поэм.

Но это не надежно. Возникла потребность в компетентных ответах на вопросы жизни. Софисты и были первые платные учителя, учившие людей рассуждать. Как до этого образовывался грек? Стихийно, посредством поэм.

Т. к. потребность в образовании ума была высока, то некоторые софисты жили роскошно. Не только молодежь интересовалась софистикой, но и политики. Сила политика — в умении убеждать. Тирану это умение не нужно: не согласны — «секир башка» — и нет несогласных. Красноречивый политик говорит убедительно. Искусство популярного политика в том, чтобы суметь свои интересы представить как интересы народа, убедить народ двигаться за ним, как представителем и выразителем народных интересов.

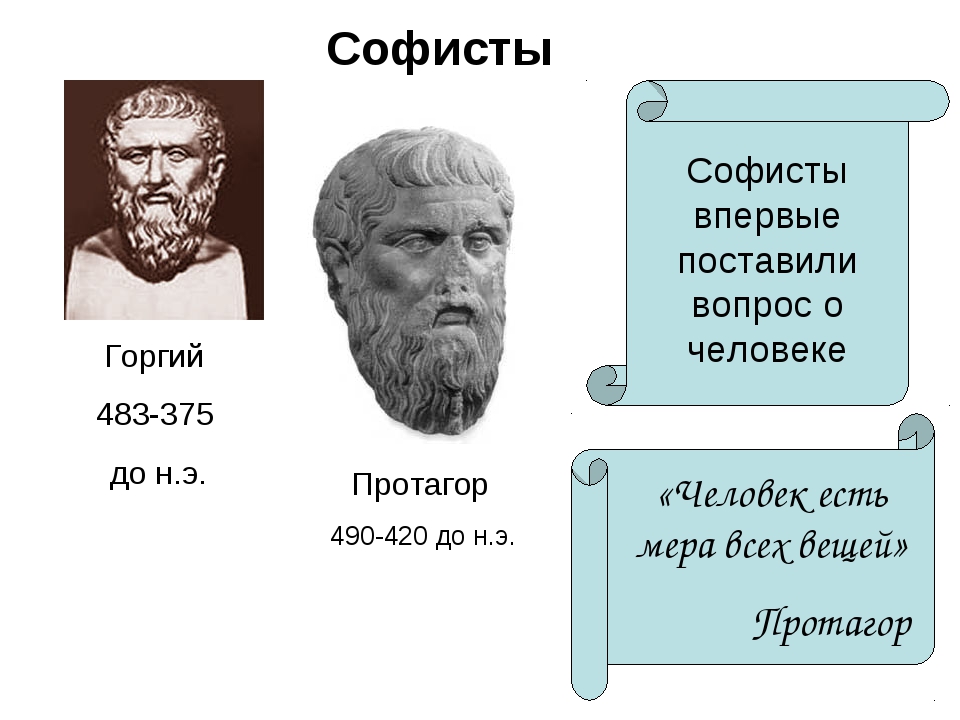

Но софисты сделали вклад не только в образование греческого народа — среди них были и те, кто внес вклад в историю развития философии. Таковы Протагор и Горгий.

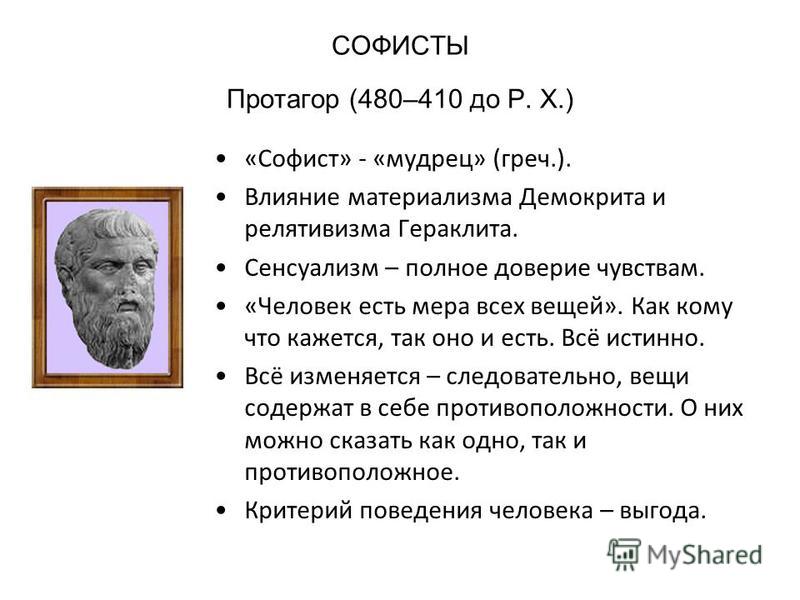

Протагор

Был первым, кто назвал себя софистом. Общался с Периклом. Как и Анаксагор, был изгнан из города. Его изгнали за сочинение «О богах». Эта книга — первая, которая была уничтожена по велению государства. Там были такие строки:

Эта книга — первая, которая была уничтожена по велению государства. Там были такие строки:

«О богах я ничего не могу знать, есть ли они, или нет: этому мешает темнота предмета и краткость человеческой жизни».

«Что же ты, Протагор, своим умом хочешь знать богов? – спросили афиняне – Надо также как все». Понятно, что такого допустить было нельзя.

Далее мы рассмотрим философское в софистическом учении Протагора. Он наследовал Зенону Элейскому и Гераклиту. Действительные основы для софистики там: «Всё течет». Но вывод у софистов свой: «Раз всё течет, то оно поэтому и может быть всем, чем кому кажется». Раз всё течет, то знаем ли мы каково оно само по себе? Нет, а, следовательно, оно таково, каково оно для нас. Чувства людей изменчивы и один и тот же человек воспринимает всё по-разному. Каков ветер? Ни холодный, ни теплый, а таков, сказал бы Протагор, каким его воспринимают. Больному кажется еда горькой, здоровому — сладкой. Так какая же она сама по себе? Такая, какой кажется.

Так какая же она сама по себе? Такая, какой кажется.

Ни об одной вещи не следует говорить, какова она сама по себе. Она такова, какой воспринимает ее кто-либо. Она такова, ибо находится в отношении к человеку. Ничто ни есть одно, само по себе, а всё в отношении к другому и только так, по Протагору, оно может быть оценено. И, следовательно, все мнения равноценны, ни об одном из них нельзя сказать, что оно ложно. Нельзя спорить с человеком, который зябнет по ветру, даже если нам ветер кажется теплым.

Отсюда — принцип учения Протагора:

«Человек есть мера всех вещей: существующих, что они существуют и не существующих, что они не существуют».

И, если для кого-то чего-то нет, то его и нет (для него). Следовательно, бытие и небытие вещей — во власти человека. За самого человека никто не может определить, какова та или иная вещь для него. «Ты знаешь, эта вещь такова для тебя», – говорим мы друг другу. «Извини, я сам знаю, какова она для меня».

Принцип Протагора есть первая формулировка свободы человека.

Почему человек мера?

Потому, что осознал себя мыслящим существом. Нельзя быть мыслящим существом, не зная, что ты — мера всех вещей. По отношению к конечным вещам человек абсолютно свободен. Что стоит за принципом Протагора? Одно: осознание абсолютной власти человеческого рассудка над единичными вещами. Дорогу ему проложил Анаксагор: «Ум правит миром». Малый ум правит человеческим миром — миром, к которому человек относится. Человеческий ум есть мера всего единичного.

Образование человеческого рассудка, чтобы он мог свободно обращаться с вещами — принцип софистов. Образованный рассудок знает, что он с вещами может всё. Необразованный рассудок не знает, что может всё с вещами, а потому и не может всего. Подчеркнем: рассудок абсолютно всевластен над единичными вещами, а не вообще абсолютно властен. Почему образованный рассудок всевластен? Потому что он властен над собой, а необразованный над собой не властен, он стихиен. Почему всевластен над единичными вещами, а не вообще, потому что владеть собой для образованного рассудка, значит, владеть собственным отношением к единичным вещам никто не может указать образованному рассудку, как именно ему надо отнестись к вещи, никто не может определить за него, какова она для него.

Почему всевластен над единичными вещами, а не вообще, потому что владеть собой для образованного рассудка, значит, владеть собственным отношением к единичным вещам никто не может указать образованному рассудку, как именно ему надо отнестись к вещи, никто не может определить за него, какова она для него.

Каким образом, рассудок повелевает?

Рассудок может делать со своими представлениями о вещах всё, что угодно. Например, представление о стакане. Что есть стакан? Необразованный рассудок знает, что это — прибор для питья. Он имеет опыт, что из стакан можно пить, что стакан позволяет это с ним делать. Образованный рассудок знает, что он может делать со стаканом — всё, что он представит о нём: кидаться, накрыть мух, превратив стакан в зоопарк — наблюдаешь и веселишься. Ещё можно использовать как вложение денег: старинный стакан — отличный подарок другу.

Сколько действий может совершить рассудок со стаканом в своём представлении? Бесконечное количество. Рассудок может разлагать единое на многое. От кого-нибудь зависит определенность моего представления. Ни от кого! Софистические учителя рассудочного мышления подняли рассудок из состояния стихийного, наивного мышления до образованного состояния. Одно дело, что ты раб вещей, а другое — господин. Но так же и людей. Ты можешь разложить любое представление на множество представлений, выделить те его стороны, которые тебе важны и убедить в этом других. Что здесь открывается? Опасность произвола: что мне нужно, то и выделю; опасность свои цели выдать за всеобщее, частичное — за целое.

От кого-нибудь зависит определенность моего представления. Ни от кого! Софистические учителя рассудочного мышления подняли рассудок из состояния стихийного, наивного мышления до образованного состояния. Одно дело, что ты раб вещей, а другое — господин. Но так же и людей. Ты можешь разложить любое представление на множество представлений, выделить те его стороны, которые тебе важны и убедить в этом других. Что здесь открывается? Опасность произвола: что мне нужно, то и выделю; опасность свои цели выдать за всеобщее, частичное — за целое.

Сейчас все более или менее образованные люди – сами себе софисты. Утром пойти или не пойти на занятия — это наше решение (хотя, конечно, есть и те, кто это делает автоматически). Интересно что? То, что будь наше решение «за» или «против» — оно может быть нами хорошо обосновано! Т. е. важное для нас рассудок может обосновать как необходимое вообще. Почему это возможно? Потому, что рассудок даёт конечные определения, а их «бесконечное» количество, следовательно, можно выбрать себе по вкусу. Таким рассудочным образом, можно обосновать всё что угодно. Это — опасная сторона образованного рассудка.

Таким рассудочным образом, можно обосновать всё что угодно. Это — опасная сторона образованного рассудка.

Необразованный человек под властью традиции — постоянен. А образование открывает простор для произвола. Поэтому правители препятствуют образованию — так легче управлять, даже и управлять-то не надо — управляет за них традиция, status quo. Софисты показали, что в человеке есть то, что позволяет ему быть свободным. Но поскольку эта свобода рассудочна, эта свобода есть произвол. Это — великая опасность образования. Греческое общество почувствовало, что здесь опасность, т.к. греческое общество было традиционным обществом. Человек стал способен жить своим умом, а, следовательно, независимо от других: единство государства и общества разрушается.

А в философском отношении это вообще было скандалом. Говорили философы о истинном знании и мнении, теперь это кончилось: всякое мнение истинно, пока человек его придерживается. А разонравилось — выберет другую точку зрения и обоснует.

Абсолютная истина исчезла!

Говорят: «Человечеству нужно искать истину». «Бросьте, образованному человеку искать истину не нужно», – говорят софисты. Истина выступила как нечто относительное. Мнение оказалось самым важным. Какой там божественный логос — это лишь мнение Гераклита. Образуй свой рассудок, и твоё мнение станет абсолютно равноценно любому другому мнению. Стало казаться, что большего, как придумывать мнения, человеку не дано. Философия стала популярной — каждый мог философствовать от души. «Что такое истина?» «Нечто единое», – говорили ранее. «Да бросьте, а есть ли она?» – махнет рукой образованный софист.

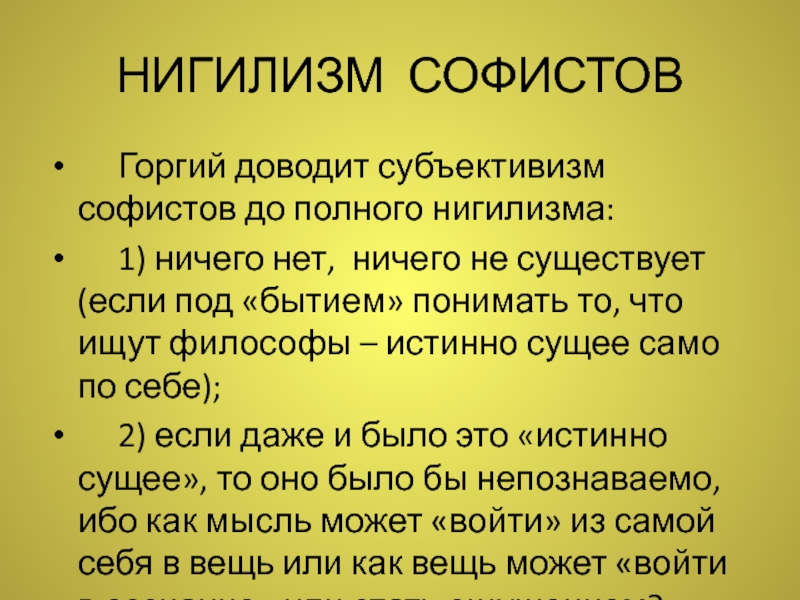

Любой релятивизм в своей основе имеет софистическое мышление. Именно с осознания того, что рассудочным способом доказать можно всё, что угодно, — возникает мнение, что ничего определенного знать нельзя. Есть основания, чтобы воровать и есть основания, чтобы не воровать. Что важно для меня, решаю я сам. Жуткая опасность. Если абсолютной истины нет, то всё позволено. Если истина относительна, то ничего вообще знать нельзя. С обоснованием этого выступил Горгий.

Если абсолютной истины нет, то всё позволено. Если истина относительна, то ничего вообще знать нельзя. С обоснованием этого выступил Горгий.

Горгий

Он похоронил абсолютную истину. «О том чего нет или о природе» — издевательски названная книга (ведь раньше почти все философы писали книги «О природе»).

Положения Горгия передает Аристотель:

- Ничего нет.

- Если и есть, то не познаваемо.

- Даже, если и познаваемо, то несообщимо другим.

Доказательство:

Можно сказать, что небытие есть (Гераклит). Это значит, что есть то, чего нет. Но это противоречие, из которого следует, что нет ничего: ни бытия, ни небытия, а есть только мнение о них.

Но если даже и доказать, что что-то есть независимо от нашего мышления, то оно не познаваемо, потому что из того, каким оно кажется мне, не следует, что таково оно само по себе. Наш рассудок не может нам дать знание о том, что есть сама вещь вне отношения к нему.

И последний гвоздь в гроб истины: слова — это не мысли, а только слова, поэтому с их помощью любые мысли передать невозможно.

Итоги

Выводы софистов — не софистика. Эти выводы справедливы об этом мышлении — о рассудке. Если наше мышление лишь рассудочное, то всё, что сказал Горгий — правда: если мышление действительно отделено от предмета, то такое мышление ничего о предмете самом по себе знать не может. Рассудок знает, что он господин вещей, а вот почему он господин, ещё не знает. Он рад этой находке и с радостью забавляется этим.

Рассудок сам себе противоречит. Рассудок сам не выходит за границы мнения, но в этих границах он свободен. Человек с образованным рассудком – это тот, кто может доказать и то, и другое об одной и той же вещи. Момент истины у софистов — осознание мощи и бессилия рассудка: абсолютная мощь над единичными вещами и бессилие перед истиной. Он настолько бессилен, что заявляет, что истины нет. Вопрос: а об истине ли он заявляет? Да, истины нет, но только как единичной, вне нас находящейся вещи. А, если истина — не вещь?

Собственные противоречия софистического способа мышления стали исходным пунктом для философствования Сократа.

The Sophists — Classics — Oxford Bibliographies

Introduction

Sophistês (от sophos «мудрый») изначально обозначал эпических поэтов, пророков, мудрецов, досократических философов и других, обладающих мудростью, полезной для общества. Где-то после c. 450 г. до н. э. оно применялось к новому виду мудрецов. Эти люди были профессиональными шоуменами и учителями, первыми предоставившим образование помимо традиционных основных предметов — музыки, поэзии, физической культуры и арифметики. Они были предпринимателями, конкурентами и конкурентами, которые ожидали, что им заплатят. Они путешествовали из города в город, взимая плату за обучение и публичные выступления. Каждый софист преподавал любые предметы, которые хотел, от математики и астрономии до грамматики и литературной критики. Многие софисты интересовались языком и обучали методам рассуждения, аргументации и публичных выступлений, которые могли быть полезны в общественной и личной жизни. Они прибыли из разных городов греческого мира. Их считали привлекательными и очаровательными, но подозрительными и опасными, отношение, отраженное в литературе, особенно в трудах Платона. Платон противопоставляет отдельных софистов Сократу, а софистику — философии. Отрицательные коннотации слов «софистика», «софизм» и «софист» в конечном счете обусловлены влиянием Платона и не должны вести нас к предположению, что софисты занимались и учили только тому, как плохо рассуждать и строить вводящие в заблуждение аргументы. Они были важны во многих областях. Им принадлежит начало изучения языка и речи, которое стоит у истоков грамматики и риторики. Другие озадачены богами и происхождением религии. Некоторые внесли свой вклад в математику. Самое главное, они стоят у истоков моральной, политической и социальной философии, антропологии и политической теории. Негативное изображение Платона доминировало до 20 века, и за немногими исключениями софисты некритически интерпретировались как предшественники своих собственных философских взглядов.

Они прибыли из разных городов греческого мира. Их считали привлекательными и очаровательными, но подозрительными и опасными, отношение, отраженное в литературе, особенно в трудах Платона. Платон противопоставляет отдельных софистов Сократу, а софистику — философии. Отрицательные коннотации слов «софистика», «софизм» и «софист» в конечном счете обусловлены влиянием Платона и не должны вести нас к предположению, что софисты занимались и учили только тому, как плохо рассуждать и строить вводящие в заблуждение аргументы. Они были важны во многих областях. Им принадлежит начало изучения языка и речи, которое стоит у истоков грамматики и риторики. Другие озадачены богами и происхождением религии. Некоторые внесли свой вклад в математику. Самое главное, они стоят у истоков моральной, политической и социальной философии, антропологии и политической теории. Негативное изображение Платона доминировало до 20 века, и за немногими исключениями софисты некритически интерпретировались как предшественники своих собственных философских взглядов. Изучение софистов требует доступа к информации о них, а не только к интерпретациям других. Эта информация делится на три вида: (1) фактические слова софистов — полные произведения и выдержки из произведений, которые не сохранились полностью; (2) резюме и парафразы их работ; (3) сообщения древних авторов о своих взглядах и другие сведения о них; и (4) интерпретации древних и современных авторов. Первые три вида составляют основу достоверного исследования. Впервые они были собраны в 1903 Дильса — Die Fragmente der Vorsokratiker , 6-е изд. (1952) — который остается основным ориентиром. Софисты рассматривались со многих точек зрения, которые не могут быть адекватно представлены в этой библиографии, предназначенной в качестве справочника по книгам и статьям, полезным для понимания того, кто такие софисты, их методы, цели и достижения, как их рассматривали в древности. и их вклад в философскую мысль.

Изучение софистов требует доступа к информации о них, а не только к интерпретациям других. Эта информация делится на три вида: (1) фактические слова софистов — полные произведения и выдержки из произведений, которые не сохранились полностью; (2) резюме и парафразы их работ; (3) сообщения древних авторов о своих взглядах и другие сведения о них; и (4) интерпретации древних и современных авторов. Первые три вида составляют основу достоверного исследования. Впервые они были собраны в 1903 Дильса — Die Fragmente der Vorsokratiker , 6-е изд. (1952) — который остается основным ориентиром. Софисты рассматривались со многих точек зрения, которые не могут быть адекватно представлены в этой библиографии, предназначенной в качестве справочника по книгам и статьям, полезным для понимания того, кто такие софисты, их методы, цели и достижения, как их рассматривали в древности. и их вклад в философскую мысль.

Общие обзоры

Большинство работ о софистах содержат главы об отдельных софистах и о темах, касающихся софистов в целом, причем в некоторых работах особое внимание уделяется первым (Kerferd and Flashar 1998), другие — последние (Бонацци, 2010, Гатри, 1969, Керферд, 1981 и де Ромилли, 1988).

Барни, Р. 2006. Софистическое движение. В Спутник древней философии . Под редакцией М. Л. Гилла и П. Пеллегрина, 77–97. Оксфорд: Оксфордский ун-т. Нажимать.

DOI: 10.1111/b.9780631210610.2006.00010.x

После краткого введения в историю интерпретаций софистов и связанных с ними проблем Барни сосредоточивает внимание на двух вопросах: называть доктринами или теориями? (2) Был ли у софистов общий интеллектуальный проект?

Бонацци, М.

2010. Я Софисти . Рим: Кароччи.

2010. Я Софисти . Рим: Кароччи.(Софисты). Эта важная, но труднодоступная книга, которая пересматривается и переводится на английский язык, дает разумное и новаторское рассмотрение основных вопросов, касающихся софистов: существование и истина, человек и реальность, речь, грамматика, риторика, политика, поэзия и философия, справедливость. и законы, обучающие добродетели, религии и богам.

Гиберт, Дж. 2002. Софисты. В Справочник Блэквелла по древней философии . Под редакцией К. Шилдса, 27–50. Оксфорд: Блэквелл.

DOI: 10.1111/b.9780631222156.2002.00005.x

В этом обзоре рассматриваются четыре вопроса. «Предыстория и источники» обсуждает ограниченность нашей информации о софистах и вопрос о том, кто такие софисты. «Язык и риторика» фокусируется на Горгии после краткого рассмотрения антилогики и диалектики. «Справедливость и нравственность» поднимает темы Протагора и Антифона, а «Релятивизм» исследует интерпретации релятивизма Протагора.

Гатри, В. К. К. 1969. Мир софистов. В История греческой философии . Том. 3, Просвещение пятого века . У. К. К. Гатри, 3–319. Кембридж, Великобритания: Кембриджский унив. Нажимать.

Полное и всестороннее рассмотрение интеллектуального контекста софистов, тем, которые они рассматривали, и отдельных софистов, это стандартный англоязычный справочник с момента его публикации. Несмотря на то, что он в какой-то степени вытеснен более поздними работами, он остается прекрасным источником информации и разумных интерпретаций. Переиздано 1971 в одном томе, The Sophists (Кембридж, Великобритания: Cambridge Univ. Press).

Керферд, Г. Б. 1981. Софистическое движение . Кембридж, Великобритания: Кембриджский унив. Нажимать.

В этой революционной книге, чье влияние проявляется во многих недавних дискуссиях о софистах, Керферд представляет исторически обоснованную и философски обоснованную интерпретацию софистов, демонстрируя их важность в свое время и подтверждая их важность как подлинных философов, занимающихся вопросами, относящимися к современная философия.

Керферд, Г. Б. 1997. Софисты. В The Routledge история философии . Том. 1, От начала до Платона . Под редакцией К. Тейлора, стр. 244–270. Лондон: Рутледж.

Керферд представляет краткое изложение своих последних мыслей по основным темам полемики. Большая часть этой статьи следует за Kerferd 1981, но многие из его взглядов изменились. Обсуждение Антифона в свете фрагмента, впервые опубликованного в 1984 г., особенно интересно.

Керферд Г. Б. и Х. Флашар. 1998. Умри Софистик. In Grundriss der Geschichte der Philosophie . Античная философия . Том. 2.1, Софистик, Сократ, Сократик, Математик, Медицина . Под редакцией Ф. Убервега и Х. Флашара, 1–137. Базель, Швейцария: Швабе.

(Софистический). Обсуждение происхождения и сущности софистики и наиболее важных тем, рассматриваемых софистами, с последующими краткими, но полезными трактовками отдельных софистов (в том числе «малых софистов») и анонимных текстов, связанных с софистическими темами.

Содержит обширную библиографию.

Содержит обширную библиографию.Ромилли, Дж. де. 1988. Les grands sophistes dans l’Athènes de Périklès. Париж: Фаллуа.

Эта книга помещает софистов в их социальный, политический, литературный и интеллектуальный контекст и обсуждает их фундаментальный вклад в греческое образование, мысль и культуру. Де Ромилли утверждает, что софисты внесли жизненно важный вклад в преобразование афинской культуры и заслуживают места среди самых важных мыслителей древности. Английский перевод: Великие софисты в перикловых Афинах (Оксфорд: Oxford Univ. Press, 19).92.

наверх

Пользователи без подписки не могут видеть весь контент на эта страница. Пожалуйста, подпишитесь или войдите.

Как подписаться

Oxford Bibliographies Online доступен по подписке и с бессрочным доступом к учреждениям. Чтобы получить дополнительную информацию или связаться с торговым представителем Oxford, нажмите здесь.

Что мы можем узнать из древней софистики?

Софистика и политическая философия: вызов Протагора Сократу

Роберта С. Бартлетта.

Бартлетта.

University of Chicago Press, 2016.

Твердый переплет, 272 страницы, 40 долларов.

Отзыв от Райана Шинкеля

Молчать там, где нельзя говорить, говорит философия, а софистика почему-то продолжает говорить. Древние философы уважают ограничения в поиске авторитетных определений природы вещей, но древние софисты идут вперед, потому что имена варьируются в зависимости от условности. Пока один находит благоговейную тишину, другой учит за деньги и власть. Сократ кончает так же, как и начинает, как растерянный, а Протагор произносит речи. Однако эти духи, как пишет Роберт Бартлетт, родственны: софистика сопровождала древнее рождение и современное старение политической философии. В диалогах Платона ветеран Протагор встречает молодого Сократа. Но, в отличие от предшествующих софистов, Протагор открыто призывает учить богатых сыновей риторике. И в отличие от предшествующих философов, исследования Сократа «повернулись» от природы к человеческой природе. И поскольку Протагор был катализатором диалектики Сократа, софистика была повивальной бабкой в становлении философии.

И поскольку Протагор был катализатором диалектики Сократа, софистика была повивальной бабкой в становлении философии.

Предполагаемый некролог древней софистике был написан ее врагом, философией, но сообщение Платона о ее смерти было преувеличением. Софистика вновь возникла в более современной форме. С академической точки зрения истории политической мысли и нарративы идентичности вытесняют практику политической философии, отмечает Бартлетт. И хроника прошлых заявлений, и продвижение политических программ игнорируют правду. Таким образом, некоторые возвращаются к основам, понимая древнюю софистику, и могут позволить современным душам «повернуться» к политической философии. У Бартлетта есть опыт в этом деле: профессор политологии в Бостонском колледже, специалист по эллинистической мысли, а также со-переводчик 9 Аристотеля.0021 Этика . В этом комментарии он превосходно показывает игру Сократа и Протагора, представляя мир без естественной справедливости, но он преуменьшает уроки для нас, современных людей сегодня, застрявших в новой и улучшенной софистике.

«Наш современный образ мышления, — пишет Бартлетт, цитируя Ницше, — является «гераклитовским, демократическим и протагоровским» — поскольку «Протагор представлял собой синтез Гераклита и Демокрита», догадываясь, что «основания для морали необходимо софистичны» ». Гераклит сказал: «В одну и ту же реку нельзя войти дважды». Демокрит утверждает, что «первыми принципами Вселенной являются атомы и пустое пространство; все остальное просто считается существующим». В их объединенном видении неустойчивого материализма речь теряет смысл. Софисты подражают этому досократовскому отрицанию вечной и постижимой реальности, наставляя немногих льстить многим. Человек становится мерой, а не мерителем всего. Тем не менее, Протагор косвенно помогает Сократу, так как они напрямую разговаривают в Протагор и косвенно в Теэтет . Скептицизм Протагора в отношении естественной справедливости — это вызов, который Сократ приглашает, но отвергает.

В Протагор Сократ присоединяется к группе, принимающей Протагора и некоторых обычных подозреваемых в Платоне. Софисты со времен Гомера скрывали свои учения, провозглашает Протагор, но он учит явно. Соблазненный, Сократ спрашивает, какой предмет преподается? Политическая добродетель, отвечает Протагор. Затем они обсуждают, что представляет собой добродетель, в частности мужество, первую политическую добродетель. Протагор приводит миф о происхождении человека: наша политика исходит не из этики, а из благородной лжи, разрешающей гоббсовскую дилемму под небом благочестивого равнодушия. Люди живут против людей без божественного благоволения. Сократ показывает, что следует из этого видения.

Софисты со времен Гомера скрывали свои учения, провозглашает Протагор, но он учит явно. Соблазненный, Сократ спрашивает, какой предмет преподается? Политическая добродетель, отвечает Протагор. Затем они обсуждают, что представляет собой добродетель, в частности мужество, первую политическую добродетель. Протагор приводит миф о происхождении человека: наша политика исходит не из этики, а из благородной лжи, разрешающей гоббсовскую дилемму под небом благочестивого равнодушия. Люди живут против людей без божественного благоволения. Сократ показывает, что следует из этого видения.

От споров об определениях к высказываниям поэтов, через вопросы о добре и благородстве Сократ приводит скептицизм Протагора в конфликт с его личностью. Возражая против того, чтобы все добродетели соединялись мудростью, Протагор отделяет мужество от справедливости и справедливость от мудрости. Но Сократ раскрывает следствие: мужество проигрывает благородному самопожертвованию, поскольку в системе Протагора солдаты следуют только личным интересам. При этом видении Протагор содрогается, ибо втайне восхищается красотой смелых. Из-за того, что Сократ держит Протагору ироническое зеркало, его миф противоречит его интуиции. Эта политическая территория имеет подземную метафизическую основу: ниже познания добродетели лежит природа познания и познание природы. Метафизические скептики не могут интеллектуально утверждать человеческую доброту. Таким образом, Платон изображает Сократа, возвращающегося для изучения философских основ 9 века.0021 Протагор в Теэтет .

При этом видении Протагор содрогается, ибо втайне восхищается красотой смелых. Из-за того, что Сократ держит Протагору ироническое зеркало, его миф противоречит его интуиции. Эта политическая территория имеет подземную метафизическую основу: ниже познания добродетели лежит природа познания и познание природы. Метафизические скептики не могут интеллектуально утверждать человеческую доброту. Таким образом, Платон изображает Сократа, возвращающегося для изучения философских основ 9 века.0021 Протагор в Теэтет .

Когда Сократ спрашивает, что такое знание, Теэтет отвечает: «восприятие». Старый Сократ на последнем году жизни скоро несправедливо умрет. Протагор, ныне мертвый, существует как воображаемый собеседник в дискуссии Сократа с его хозяином-математиком Теодором и солдатом Теэтетом. Из неустойчивости бытия (Гераклит), атомизма (Демокрит) и знания-как-восприятия (Теэтет) Сократ заключает изречение Протагора: «Человек есть мера всех вещей». Эти посылки Гераклита, Демокрита и Теэтета лежат в основе публичных и частных учений Протагора.

Протагор, Сократ ретранслирует, публично учил, что доступ к внешним объектам возможен постольку, поскольку он воспринимается, но конфиденциально учил, что все знания есть индивидуальное восприятие материи в движении. Истина становится личным предпочтением. Ответ Сократа двоякий: поскольку низшие животные тоже воспринимают объекты, отдавать предпочтение человеку как мере нецелесообразно; и, кроме того, такой субъективизм запрещает совместное исследование. В то время как Протагор иронически требует справедливости для лучшей защиты своего аргумента, последнее возражение состоит в том, что его учение не может быть истинным ни для кого, в том числе для его собственной книги под названием 9.0021 Правда . В конце концов Сократ увольняет воображаемого Протагора, чтобы исследовать войну между лагерями Гераклита и Парменида, жизни философов против практиков, за которыми следуют новые гипотезы об определениях знания. Однако Бартлетт в основном сосредотачивается на ранних разделах с Протагором.

Публичный релятивизм изречения Протагора относится к людям-как-частным-существам, предполагает Бартлетт, в то время как частный релятивизм относится к человеку-как-человеку. «Утверждение Протагора, — пишет он, цитируя Гегеля, — значит, — все своекорыстно, все своекорыстно, субъект со своими интересами образует центральный пункт; и если у человека есть рациональная сторона, разум все же есть нечто субъективное, это «он». Это протагоровское «просвещение» публично означает, что вся моральная и политическая жизнь есть коллективный личный интерес, а в частном порядке притязания на право, согласно Ницше, «необходимо изощренный». Примечательно, что современная софистика несколько видоизменяет эти учения.

Для древних релятивистов, отмечает Бартлетт, мораль как обычай и справедливость различаются, в то время как добро остается постоянным, хотя и непостижимым. Сегодня мораль как право абсолютна, но хорошая жизнь бывает разной, поскольку все образы жизни кажутся нам одинаковыми. В то время как древние язычники отличали закон ( nomos ) от природы ( physis ), библейские средневековые и ранние современные люди думали, что естественный закон и закон природы обозначают права и обязанности. Итак, современная софистика меняет местами закон и природу, но у воспринимающих есть надежда. Сократ связывал смелость с мудростью. Разве не добродетельно, спрашивает Бартлетт, видеть мир таким, какой он есть, во что бы то ни стало? Когда обстоятельства и аппетиты меняются, человеческое понимание нуждается в постоянстве. Интеллектуальное мужество становится необходимым, чтобы мудрость стала возможной. Здесь Бартлетт подразумевает, что древняя софистика была повивальной бабкой для философского рождения: скептицизм моральных условностей позволяет изучать естественную справедливость. В лаборатории Сократа душа ставит под сомнение общепринятые определения, впадает в недоумение (9).0021 aporia ), а затем изучает наше место в природе. Найдя унаследованные ответы неадекватными, мы сопротивляемся софистике, смело измеряя природу.

В то время как древние язычники отличали закон ( nomos ) от природы ( physis ), библейские средневековые и ранние современные люди думали, что естественный закон и закон природы обозначают права и обязанности. Итак, современная софистика меняет местами закон и природу, но у воспринимающих есть надежда. Сократ связывал смелость с мудростью. Разве не добродетельно, спрашивает Бартлетт, видеть мир таким, какой он есть, во что бы то ни стало? Когда обстоятельства и аппетиты меняются, человеческое понимание нуждается в постоянстве. Интеллектуальное мужество становится необходимым, чтобы мудрость стала возможной. Здесь Бартлетт подразумевает, что древняя софистика была повивальной бабкой для философского рождения: скептицизм моральных условностей позволяет изучать естественную справедливость. В лаборатории Сократа душа ставит под сомнение общепринятые определения, впадает в недоумение (9).0021 aporia ), а затем изучает наше место в природе. Найдя унаследованные ответы неадекватными, мы сопротивляемся софистике, смело измеряя природу. «Открытие природы, — цитирует Бартлетт Лео Штрауса, — это работа философии».

«Открытие природы, — цитирует Бартлетт Лео Штрауса, — это работа философии».

Увертюра Бартлетта к его текстовому комментарию начинается с crescendos — современная софистика вытеснила политическую философию — но заканчивается шепотом о том, как улучшить современную софистику. Читатели остаются недостаточно осведомленными на этот счет. Предположительно, политическая философия пришла в упадок, потому что современные люди стали протагорейцами. Помимо чистого личного интереса, претензии на хорошую жизнь носят субъективный характер. Что тогда? Бартлетт, кажется, предполагает, что интеллектуального героизма и созерцания природы достаточно для политической философии, чтобы преодолеть релятивизм после того, как мы перестанем верить современной лжи. Однако, поскольку оба ответа Сократа Протагору неполны, Бартлетт делает несколько кратких жестов на Мено .

В этом диалоге Сократ отмечает, как Греция десятилетиями игнорировала морально развращающих молодых людей Протагора — обвинение, которое впоследствии было повторено против Сократа. Он также отвергает скептицизм как трусость: исследователи становятся «лучшими людьми, храбрее и менее праздными», Сократ заключает пари, что, веря, «надо искать то, чего не знаешь». До сих пор мужество является предпосылкой политической философии. Но как учат добродетели? Мы учимся «воспоминанием», — отвечает Сократ, цитируя доктрины, которые он слышал от священников и поэтов. Этот «миф» наводит на размышления. Для Бартлетта возражение Протагору означает ставку на то, что бытие поддается разуму. Но его Сократ не показывает, достаточно ли интеллектуального мужества, чтобы показать добро. Здесь расходятся два подхода.

Он также отвергает скептицизм как трусость: исследователи становятся «лучшими людьми, храбрее и менее праздными», Сократ заключает пари, что, веря, «надо искать то, чего не знаешь». До сих пор мужество является предпосылкой политической философии. Но как учат добродетели? Мы учимся «воспоминанием», — отвечает Сократ, цитируя доктрины, которые он слышал от священников и поэтов. Этот «миф» наводит на размышления. Для Бартлетта возражение Протагору означает ставку на то, что бытие поддается разуму. Но его Сократ не показывает, достаточно ли интеллектуального мужества, чтобы показать добро. Здесь расходятся два подхода.

Таким образом, можно иронически или серьезно отнестись к отступлению Сократа к Феодору: праведные и благочестивые люди избегают зла на земле, уподобляясь Богу и следуя одному образцу реальности, который божественен и в высшей степени счастлив, а не другому образцу, будучи безбожным и в высшей степени несчастный (176a–177c).

Первый подход предполагает, что Сократ был действительно виновен в отрицании афинских богов и божественности как таковой. Таким образом, когда Штраус подчеркивает необходимость концептуального восстановления «природы», он также освобождает Платона от обвинений Ницше в том, что он «метафизик». Этот подход, отмечает Томас Пэнгл, «чрезвычайно скептичен» по отношению ко многим явным учениям Сократа, таким как Добро в Республика . Здесь Сократ близок к Протагору. Вопрос знания — это поиск достаточного знания, подчеркивает Бартлетт, чтобы жить свободно от притязаний «видящих».

Таким образом, когда Штраус подчеркивает необходимость концептуального восстановления «природы», он также освобождает Платона от обвинений Ницше в том, что он «метафизик». Этот подход, отмечает Томас Пэнгл, «чрезвычайно скептичен» по отношению ко многим явным учениям Сократа, таким как Добро в Республика . Здесь Сократ близок к Протагору. Вопрос знания — это поиск достаточного знания, подчеркивает Бартлетт, чтобы жить свободно от притязаний «видящих».

И софистика, и философия приходят к концам языка — что означают «мужество» и «знание». Их речь ( логос ) становится историей ( мифос ) в сотворении миров. Вопреки античной софистике, Сократ сделал философию изучением человеческих вещей путем поиска природы вещей. Софистика становится риторикой, когда наши имена для вещей распадаются, поскольку философия спрашивает, что означают эти имена. Тем не менее, чтобы понять их значение, Сократ часто впадает в ироническое недоумение и превращается в басни. Здесь, чтобы превзойти софистику, философии требуется больше, чем мужество.

Во втором подходе Сократ переписывает мифы, чтобы указать на более метафизическую реальность, освобождающую душу. В Федон, Сократ говорит, что философия практикует смерть и умирание, что воплощает его мученичество. Его поворот от натурфилософии был отчасти к богословию. Читая лекцию о «Пещере Платона», Симона Вейль отмечает, что те, кто не способен «понимать неизменные закономерности вещей», страдают не от «отсутствия ума», а от «моральной стойкости». Героическая интеллектуальная добродетель необходима, но, по ее словам, «платоновская мудрость» — это «обращение души к благодати». Философия как образная смерть означает, что души обращаются от унаследованных смертных моделей жизни к божественным, как описывает один комментатор. Родиться свыше означает научиться умирать. Таким образом, поскольку режимы меняются, как тени в пещерах, пещерным обитателям необходима смелость, чтобы видеть за тенями, но они все еще ждут, когда их освободят к 9 часам.0021 другие существа , чтобы увидеть солнечный свет. Бартлетт подчеркивает поворот, который делает Сократ, но, возможно, в этом естественном повороте есть нечто большее.

Бартлетт подчеркивает поворот, который делает Сократ, но, возможно, в этом естественном повороте есть нечто большее.

Другая трудность касается современной софистики: ее клыки острее, чем то, с чем могло бы справиться обращение к античной мысли, понимаемой натуралистически. Древние знали о вводящей в заблуждение речи: Вергилий с его имперским воображением называет «Слух» крылатым зверем, у которого столько же глаз, ушей и языков, сколько перьев. И все же его Эней и Дидона сталкиваются с реальными правителями и богами предков, а не с общественным мнением, которое является политическим уклоном современной софистики. «Говорят, это монарх этой страны», — заявляет Джеймс Фенимор Купер. «Никто не спрашивает» , кто это говорит», до тех пор, пока считается, что « они говорят это»». Эту форму современной демократической софистики древние могли не оценить в полной мере. От предостережения Алексиса де Токвиля об общественном мнении среди равных, которое заменяет «авторитет имен», до критики Джорджем Оруэллом политического языка, давняя традиция критиков отмечает, как лидеры мнений и пропагандисты изменяют значения, чтобы польстить тому, что они говорят, многие хотят услышать . Современная софистика имеет глубокие корни.

Современная софистика имеет глубокие корни.

Теперь ограничение речи и дегенерация языка сходятся в новых авторитетных именах. Комик Джордж Карлин не без оснований жаловался, что политкорректность выглядит как «толерантность», но является «фашизмом, притворяющимся манерами», ибо это политическое здание, как и его древний предшественник, имеет теоретические корни. Философ Гарри Франкфурт отмечает, что в «современном распространении чуши» «скептицизм» в отношении «любого надежного доступа к объективной реальности» приводит к тому, что человек «отвергает возможность знать, как обстоят дела на самом деле». Немногие обладают моральной стойкостью, чтобы видеть дальше теней манерного фашизма, поддерживаемого философским скептицизмом. Но восстановить практику политической философии означает иметь дело с современной софистикой, и для этого требуется больше, чем восстановление природы в стиле Штрауса. Но исправление имен — это давняя проблема.

Как и Сократ, один человек Осевого века умер явным провалом в качестве философа, помогающего князьям. Но его последователи собрали его встречи в письма, которые помогли будущей цивилизации. Из почтения Конфуций серьезно относился к природе, умалчивая о божественности и загробной жизни. «Поскольку джентльмен некомпетентен, тогда он должен молчать», — говорит он. Подобно сократовской апории, его молчание утверждает natura rerum . Слова кажутся неадекватными в качестве общепринятых категорий, однако вырождающиеся имена демонстрируют разрыв с реальностью. Политике нужна метафизика, поскольку «исправление имен», по его словам, является предварительным условием политического управления: без имен, соответствующих реалиям, язык становится беспредметным, действие невозможным, а политическое управление бессмысленным. Язык созвучен природе. Когда деревенские мудрецы с бесчестным поведением безоговорочно брали титулы, Конфуций осудил этих софистов как «ложных джентльменов». Примечательно, что «джентльмен» ( junzi ) также переводится как «образцовый человек». Конфуций наполнил слова новым смыслом: junzi больше не означало силу, обретаемую путем приобретения, а означало добродетель, приобретаемую мудростью.

Но его последователи собрали его встречи в письма, которые помогли будущей цивилизации. Из почтения Конфуций серьезно относился к природе, умалчивая о божественности и загробной жизни. «Поскольку джентльмен некомпетентен, тогда он должен молчать», — говорит он. Подобно сократовской апории, его молчание утверждает natura rerum . Слова кажутся неадекватными в качестве общепринятых категорий, однако вырождающиеся имена демонстрируют разрыв с реальностью. Политике нужна метафизика, поскольку «исправление имен», по его словам, является предварительным условием политического управления: без имен, соответствующих реалиям, язык становится беспредметным, действие невозможным, а политическое управление бессмысленным. Язык созвучен природе. Когда деревенские мудрецы с бесчестным поведением безоговорочно брали титулы, Конфуций осудил этих софистов как «ложных джентльменов». Примечательно, что «джентльмен» ( junzi ) также переводится как «образцовый человек». Конфуций наполнил слова новым смыслом: junzi больше не означало силу, обретаемую путем приобретения, а означало добродетель, приобретаемую мудростью.

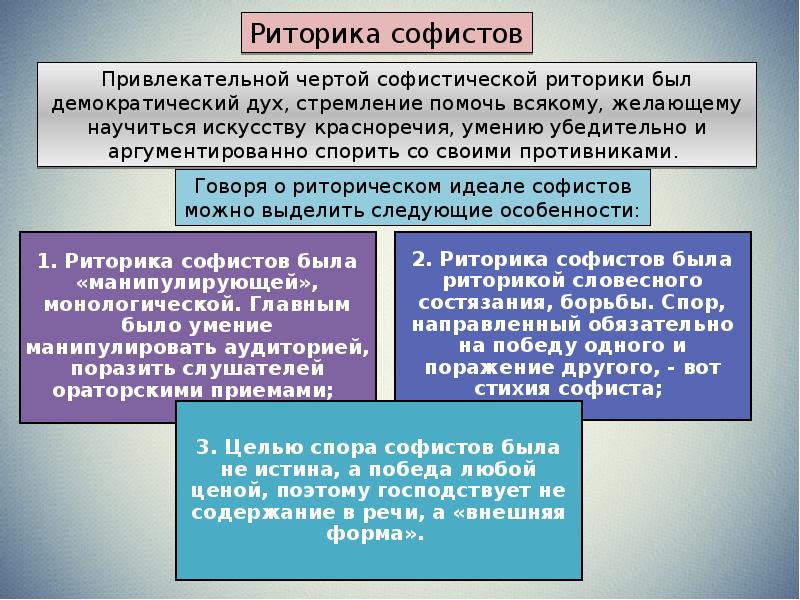

В своей дидактической деятельности они не придавали большого значения систематическому овладению учащимися знаниями. Их целью было научить учеников использовать приобретённые знания в дискуссиях, так как условиях античной демократии из всех форм красноречия на первый план выдвинулась полемика, которая пришла на смену полемосу — реальной войне. Поэтому значительный акцент производился на риторику. В процессе развития этой формы риторической практики из софистики выделились диалектика, обучающая честным методам ведения спора, и эристика — искусство побеждать в споре любой ценой. Протагор, согласно традиции, положил начало словесным состязаниям, в которых многие софисты прибегали к логическим парадоксам и уловкам. Горгий и другие софисты развили начатое в Сицилии Кораком и Тисием преподавание ораторского искусства и перенесли его, в частности, в Афины. Тем самым софисты сделали важный шаг на пути к созданию науки о языке, а также стимулировали развитие интереса к вопросам логики.

В своей дидактической деятельности они не придавали большого значения систематическому овладению учащимися знаниями. Их целью было научить учеников использовать приобретённые знания в дискуссиях, так как условиях античной демократии из всех форм красноречия на первый план выдвинулась полемика, которая пришла на смену полемосу — реальной войне. Поэтому значительный акцент производился на риторику. В процессе развития этой формы риторической практики из софистики выделились диалектика, обучающая честным методам ведения спора, и эристика — искусство побеждать в споре любой ценой. Протагор, согласно традиции, положил начало словесным состязаниям, в которых многие софисты прибегали к логическим парадоксам и уловкам. Горгий и другие софисты развили начатое в Сицилии Кораком и Тисием преподавание ораторского искусства и перенесли его, в частности, в Афины. Тем самым софисты сделали важный шаг на пути к созданию науки о языке, а также стимулировали развитие интереса к вопросам логики.

Софистикой также стали называть и речь, состоящую из софизмов.

Софистикой также стали называть и речь, состоящую из софизмов.

Логика), — в требовании доказательства абсолютной непротиворечивости теорий (см. Теория).

Логика), — в требовании доказательства абсолютной непротиворечивости теорий (см. Теория). С. Софисты. — М., 1929.

С. Софисты. — М., 1929. Testimonianze е Frammenti, ed. M. Untersteiner, fasc. 1–2. — Firenze, 1967.

Testimonianze е Frammenti, ed. M. Untersteiner, fasc. 1–2. — Firenze, 1967. 2010. Я Софисти . Рим: Кароччи.

2010. Я Софисти . Рим: Кароччи.

Содержит обширную библиографию.

Содержит обширную библиографию.