Стереотипы: что это, примеры, виды и как их разрушить

Гендерные, этнические, религиозные — это только часть стереотипов, которым подвержены люди. Разбираемся, в чем польза и опасность стереотипов и как не стать их жертвой

- Что это

- Какими бывают

- Как влияют

- Как бороться

Что такое стереотипы

Стереотип (от др.-греч. στερεός — «твердый», «пространственный» и τύπος — «отпечаток») — это устойчивый упрощенный образ социальной группы или явления, который основывается не на личном опыте, а перенимается извне.

Изначально термин использовался в типографском деле. В современном понимании его первым предложил американский журналист и государственный деятель Уолтер Липпман в 1922 году в своей знаменитой книге Public Opinion («Общественное мнение») [1]. Липпман использовал понятие скорее в негативном ключе, считая, что стереотипы подталкивают нас к полуправде вместо полного понимания. Он критиковал средства массовой информации за эксплуатацию стереотипов для манипулирования аудиторией.

Он критиковал средства массовой информации за эксплуатацию стереотипов для манипулирования аудиторией.

При этом нельзя сказать, что стереотипы — это однозначно негативное явление. Изначально они появились как ментальные ярлыки, чтобы помочь нашему мозгу ориентироваться в мире. Так, в первобытных обществах стереотипы помогали людям быстро отличать хищников от безобидных животных, а соплеменников от чужаков. Мозг отмечал характерные внешние черты своей группы (цвет кожи и волос, язык, поведение), чтобы «сканировать» других и понимать, кто друг, а кто враг. Со временем круг общения человека перестал ограничиваться собственным племенем. Социальных групп становилось все больше, усложнялись взаимодействия между людьми, что порождало все больше и больше стереотипов.

Современный человек усваивает стереотипы через семью, средства массовой информации, профессиональные группы. Как правило, стереотипы воспринимаются некритически и принимаются «на веру». Более того, возможный последующий личный опыт часто «подгоняется» под стереотип, а изменение укоренившихся убеждений происходит крайне медленно.

Стереотипы оказывают значительное влияние на взаимодействия между отдельными людьми и социальными группами. При этом порой стереотипы содержат искаженный и подчеркнуто негативный образ объекта — тогда их называют предубеждениями или предрассудками. Предубеждения часто используются пропагандой для формирования определенного общественного мнения, чтобы помогать заказчику пропаганды добиваться поставленных целей, пользуясь поддержкой людей. Так, стереотипные визуальные образы использовались нацистской Германией как один из инструментов для разжигания ненависти к еврейскому народу [2].

Виды стереотипов

Как пишет израильский историк и антрополог Юваль Харари, человек смог победить в межвидовой борьбе благодаря умению объединяться в большие группы по тем или иным признакам [3]. Если изначально люди сбивались в племена по сугубо физическим параметрам, то с течением времени они стали объединяться на базе все более сложных идей, таких как язык, религия, нация, профессия, корпорация, субкультура и так далее.

Сегодня существуют стереотипы о практически любой социальной группе. Наиболее широко распространены следующие виды стереотипов:

-

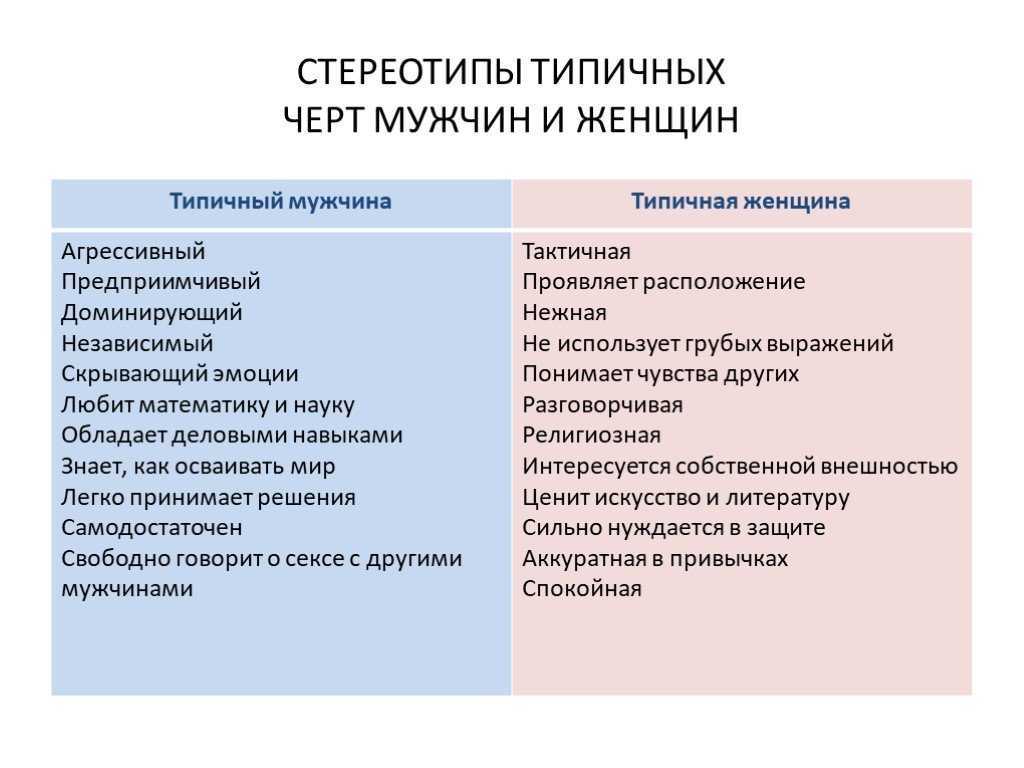

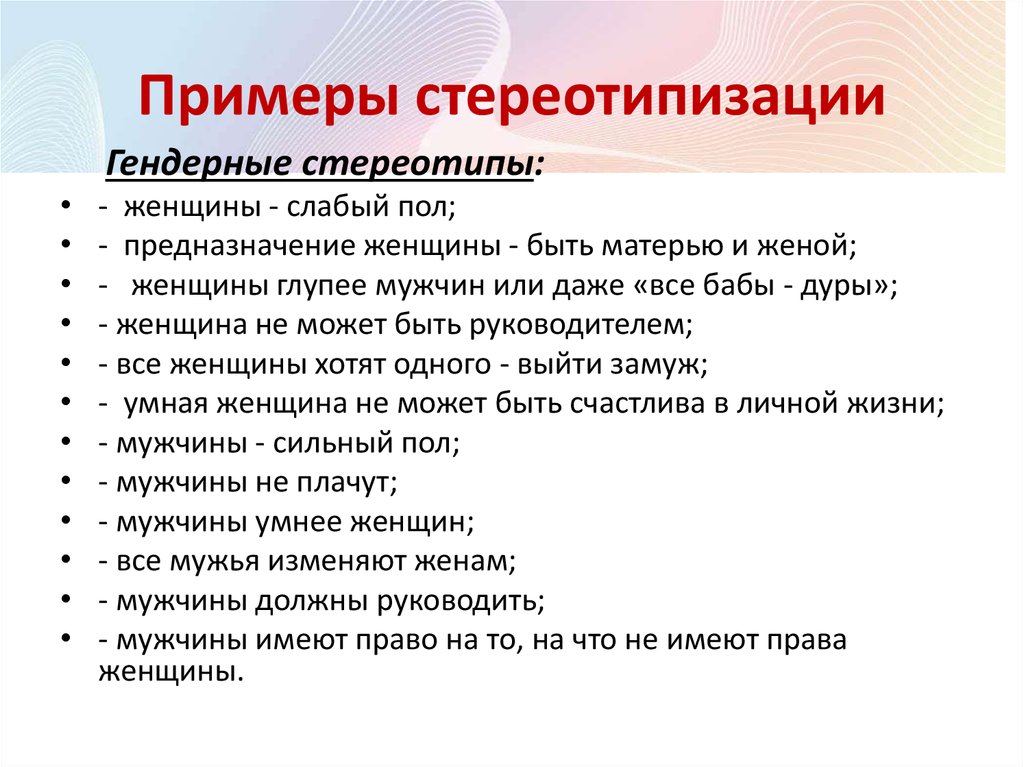

Гендерные. В зависимости от гендера предписывают людям разные характеристики и роли в обществе. Несмотря на успехи движения за права женщин в ХХ веке, гендерные стереотипы продолжают существовать. Все еще можно услышать фразы типа «мужчина в доме хозяин» или «женщина — хранительница очага». Кроме того, во многих странах мира женщины продолжают борьбу за равные доходы, получая меньше мужчин за одинаковую работу (в соответствии со стереотипом, что мужчинам еще нужно кормить семью, а женский доход — «дополнительный»).

-

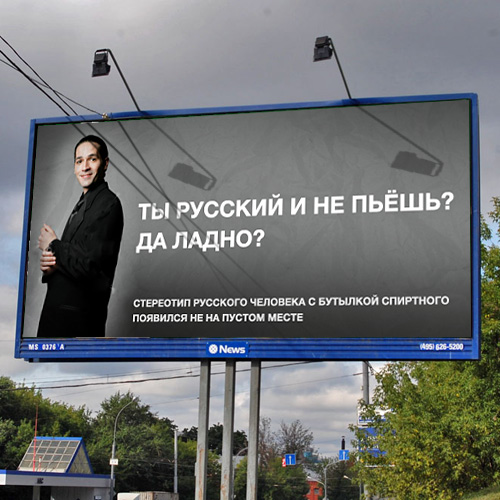

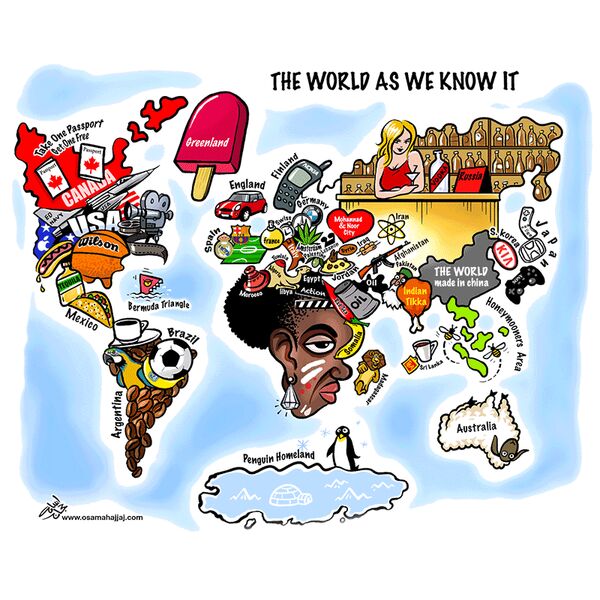

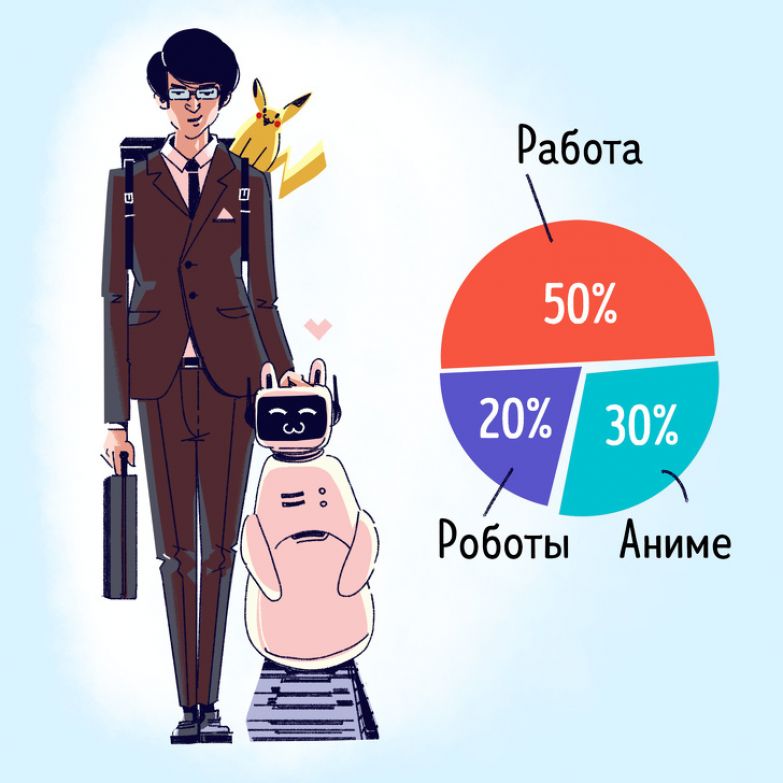

Этнические/национальные.

Набор представлений о внешности, уровне интеллекта и характере представителей разных национальностей. Например, «русские много пьют» или «немцы всегда пунктуальны». Часто являются ложными и имеют мало общего с действительностью. При чрезмерной эксплуатации такие стереотипы могут стать причиной межнациональной розни.

Набор представлений о внешности, уровне интеллекта и характере представителей разных национальностей. Например, «русские много пьют» или «немцы всегда пунктуальны». Часто являются ложными и имеют мало общего с действительностью. При чрезмерной эксплуатации такие стереотипы могут стать причиной межнациональной розни. -

Возрастные — в наши дни их часто именуют эйджизмом. Действуют в обе стороны: молодых воспринимают как некомпетентных или наивных, а пожилых — как немощных или застрявших в прошлом.

-

Религиозные — набор представлений о представителях разных конфессий. Например, «все буддисты спокойные и много медитируют».

-

Социальные или классовые. Делят людей на группы по уровню достатка и социальному статусу, например: «Все богатые люди укрываются от налогов» или «Рабочие на заводах неграмотны».

Эксплуатировались, в частности, коммунистическими режимами для мобилизации населения на борьбу с «враждебным классом». Так, советская пропаганда создавала негативный образ зажиточных крестьян («кулаков»), чтобы спровоцировать другие группы на борьбу с ними [4].

Эксплуатировались, в частности, коммунистическими режимами для мобилизации населения на борьбу с «враждебным классом». Так, советская пропаганда создавала негативный образ зажиточных крестьян («кулаков»), чтобы спровоцировать другие группы на борьбу с ними [4]. -

О внешности — домыслы о личности и характере человека, основанные на его внешности. Например, «блондинки недалекие» или «бородатые мужчины мужественные». Тот самый случай, когда человека «встречают по одежке», делая выводы, даже не узнав его.

Влияние стереотипов

Опубликовано множество исследований о влиянии стереотипов на сознание. Так, психолог из Принстона Сьюзан Фиске в рамках исследования о расовых предрассудках провела эксперимент [5]. Она решила изучить, как миндалевидное тело мозга (амигдала), ответственное, в том числе, за страх, реагирует на представителей другой расы.

Во время эксперимента двум группам белых участников на протяжении нескольких секунд демонстрировались фотографии темнокожих людей. Участникам первой группы задавался вопрос, есть ли людям на карточках 21 год — в этом случае амигдала заметно активизировалась. В другой группе участникам показывали тех же людей, но на этот раз задавали другой вопрос: «Какой, по вашему, овощ они предпочитают?» Здесь ученые зафиксировали снижение активности амигдалы — люди перестали испытывать страх. Фиске считает, что во втором случае респонденты представляли людей с фотографий в привычных условиях, например, как они выбирают овощи в магазине или готовят их на кухне. Опрашиваемые начинали невольно сравнивать людей с фотографий с собой, думая, что, возможно, им нравятся те же продукты.

Благодаря попыткам угадать персональные предпочтения респонденты воспринимали людей с фотографий как личностей. В первом же случае, когда вопрос был общего характера, их воспринимали как группу, и в сознании каждого опрашиваемого тут же всплывали соответствующие стереотипы.

Исследователи из университета Южной Джорджии в США провели другой эксперимент [6], который показал, что мы настолько подвержены стереотипам, что применяем их даже по отношению к себе. В эксперименте рассматривались сразу два стереотипа: «женщины не сильны в точных науках» и «азиаты хороши в математике». Двум группам женщин азиатского происхождения предлагалось пройти тест по математике одинаковой сложности. Перед тестом одной из групп напомнили о стереотипе про женщин, а другой про азиатов. По итогам первая группа показала слабый результат, а вторая, напротив, сильный.

Польский социопсихолог Анри Тэшфел смог объяснить, что именно в человеческой психологии делает ее предрасположенной к опоре на стереотипы. По его теории социальной идентичности [7], человеку важно ощущать себя частью группы. Это дает чувство принадлежности и способствует осознанию своего места в социуме. Эта теория объясняет тот факт, что людям свойственно делить людей на «своих» и «чужих». Чтобы доказать свою теорию, Тэшфел провел эксперимент. Он поделил на две группы мальчиков одного возраста, учащихся вместе в бристольской школе.

По его теории социальной идентичности [7], человеку важно ощущать себя частью группы. Это дает чувство принадлежности и способствует осознанию своего места в социуме. Эта теория объясняет тот факт, что людям свойственно делить людей на «своих» и «чужих». Чтобы доказать свою теорию, Тэшфел провел эксперимент. Он поделил на две группы мальчиков одного возраста, учащихся вместе в бристольской школе.

Каждому Тэшфел задал несколько вопросов и в итоге объявил, что первая половина из них предпочитают творчество Кандинского, а вторая — другого художника-абстракциониста Кале (при этом его вопросы на самом деле не имели никакого отношения к искусству). Далее он выдал им сумму денег, которую нужно было распределить между собой по какому угодно признаку. В результате участники давали больше денег членам своей — искусственно выделенной Тэшфелом — группы. Эксперимент показал, что мы автоматически начинаем относиться лучше к «своим», чем к «чужим», даже когда делимся на группы совершенно случайным образом.

Как бороться со стереотипами

Избавиться от предубеждений возможно, хотя это и требует усилий. Как правило, проблема стереотипного мышления решается работой над расширением кругозора и круга общения. Профессор Патриция Девайн из Университета Висконсин-Мэдисон по итогам проведенного исследования сформулировала рекомендации, как справиться с предубеждениями и стереотипами [8].

Пять техник для противостояния стереотипному мышлению от Патриции Девайн и ее коллег:

Замена стереотипа — осознать свои предубеждения по отношению к другим людям и найти альтернативное объяснение их действиям, отличное от стереотипа.

-

Контрстереотипная визуализация — вспомнить или вообразить людей из группы, которые не попадают под стереотип.

-

Индивидуализация — сосредоточиться на индивидуальности объекта, а не на стереотипных чертах его группы.

-

Перенятие перспективы — попытаться взглянуть на мир глазами другого человека, «побывать в его шкуре».

-

Контакт — найти связи с людьми из разных групп и таким образом расширить свой кругозор.

Исследования показывают, что истории успеха людей, принадлежащих к определенной группе, меняют представления о всей группе в лучшую сторону [9]. Более того, они помогают даже самим представителям группы добиваться большего. В качестве примера приводится «эффект Обамы». Так, результаты исследования выявили положительную корреляцию между действиями Обамы, который был на тот момент президентом США, и успеваемостью темнокожих студентов. В периоды, когда инициативы Обамы получали широкий отклик в прессе, результаты студентов улучшались. Здесь срабатывала техника контрстереотипной визуализации.

Один из самых действенных способов разрушать стереотипы — личный контакт. Примером этого является история американского темнокожего исполнителя кантри Дэрила Дэвиса [10]. Традиционно жанр кантри был популярен в американской глубинке среди людей с белым цветом кожи.

После одного из выступлений к Дэвису подошел белый мужчина, чтобы выразить свое восхищение его виртуозностью. К комплиментам он добавил, что и не думал, что темнокожий может оказаться таким талантливым исполнителем кантри. Между ними завязался диалог. Во время последовавшей беседы белый мужчина признался, что впервые сидит за барной стойкой с темнокожим. Более того, он рассказал Дэвису, что является членом ультраправой расистской организации «Ку-клукс-клан». Впоследствии он был изгнан из организации за то, что продолжал регулярно ходить на концерты Дэвиса. С музыкантом же они стали друзьями. Он передал Дэвису контакты других членов клана, с которыми музыкант начал встречаться, несмотря на опасность. Он задавал всем им вопрос: «Как вы можете меня ненавидеть, даже не зная меня?» В ходе разговоров представители клана приходили к выводу, что они больше не хотят иметь ничего общего с расистской идеологией, построенной на стереотипах. Помимо музыкальной карьеры, Дэвис посвятил много сил борьбе с расизмом и написал книгу о своем опыте, которую озаглавил «Похождения чернокожего в Ку-клукс-клане». В одном из интервью он так описал свой метод: «Устанавливайте диалог. Когда двое врагов разговаривают, они не дерутся».

Он задавал всем им вопрос: «Как вы можете меня ненавидеть, даже не зная меня?» В ходе разговоров представители клана приходили к выводу, что они больше не хотят иметь ничего общего с расистской идеологией, построенной на стереотипах. Помимо музыкальной карьеры, Дэвис посвятил много сил борьбе с расизмом и написал книгу о своем опыте, которую озаглавил «Похождения чернокожего в Ку-клукс-клане». В одном из интервью он так описал свой метод: «Устанавливайте диалог. Когда двое врагов разговаривают, они не дерутся».

Стереотипы и поверхностное восприятие действительности и сейчас продолжают доминировать в сознании многих людей. Порой бывает сложно отказаться от мыслительных паттернов, которые складывались годами — выйти из зоны комфорта, чтобы начать думать по-новому. Но важно помнить, что, предлагая простой и очевидный вариант жизни, стереотипы ограничивают нас, закрывая полную картину и лишая возможности существовать в гармонии с другими.

Мифы и стереотипы о бездомных людях.

Реплика координатора Даниловцев

Реплика координатора ДаниловцевМало кто из нас часто имеет дело с бездомными людьми, однако у всех есть представления о них! Проблема в том, что наши представления реальности не соответствуют. Координатор волонтерской группы помощи бездомным Добровольческого движения “Даниловцы” Дмитрий Иванин развенчивает основные мифы и стереотипы в этой области. Всё, что вы хотели знать про бездомных людей, но боялись спросить!

Смотрите видео или читайте текстовую расшифровку:

Когда деятельность нашей группы только начиналась, это скорее всего была такая инициатива, желание. У нас было очень много страхов и в основном они были от неизвестности. От того, что мы не знали, как поведут себя бездомные, нужно ли им, как подходить. Постепенно собираясь, обсуждая, читая статьи, смотря ролики о том, как американские бездомные или русские бездомные ведут себя…Со временем, когда у нас уже было больше информации, больше опыта и страх снижался.

Конечно, очень важно понимать на самом деле, кто такие бездомные. Есть много стереотипов, некоторые из них небезосновательны, но самый главный миф, что бездомные, это такие плохо пахнущие, валяющиеся люди. Несомненно, среди тех, кто к нам приходит, такие тоже встречаются, хоть и редко, но на самом деле порядка 70 % бездомных из тех людей, у которых нет жилья, которые находятся в такой очень нестабильной жизненной ситуации их в потоке людей очень трудно выделить.

Это те люди, которые стараются следить за собой, потому что чем меньше они привлекают к себе внимания, тем для безопаснее. Их не выгонят из электрички, позволят пройти в туалет в торговом центре, и потом, каким-то образом, очевидно заботой о себе, как человек выглядит, как он видит себя в зеркале, влияет на его самооценку, на его возможность прикладывать усилия, не сдаваться, искать работу, искать возможность, где жить, отстаивать иногда свои интересы. Это очень важно.

Даже для того, чтобы восстановить документы, порой требуется некоторая уверенность, потому что, придя в паспортный стол или в отделение милиции за справкой, не каждый человек, который уверенно чувствует себя в жизни, чувствует там себя комфортно.

Второй, самый главный миф, что люди сами выбрали себе такую жизнь. Действительно, есть те, которые выбрали такую жизнь, хотя вот полностью сказать, что человек вот жил, жил и сказал, пойду-ка я жить на улицу, нельзя. Всегда этот процесс зачастую довольно длительный. Процесс изменения психики, адаптационных механизмов, как выживать на улице.

Зачастую человек, в принципе, ничего другого и не видел. Там в своем городке, спивающимся и разваливающимся, где нет работы, или из мест лишения свободы… И с таким подходом он не выходит в общество, видит, что общество отторгает, естественно, нужно как-то выживать, ищет таких же, как он, а дальше все зависит от личностной как-то силы, от виденья будущего человека. Бывает так, что человек говорит, что хотел бы что-то поменять, но даже, когда ему оказывают помощь, подбирают вакансии, иногда не однократно, он может даже несколько раз быть в Доме трудолюбия, где ему предоставляют кров, питание, работу и даже некоторую часть зарплаты, но потом человек все равно возвращается на улицу. Такие люди есть, но, наверное, они будут всегда.

Такие люди есть, но, наверное, они будут всегда.

Да тут какая-то тайна, загадка и, наверное, самый главный страх, который побуждает что-то делать по отношению к бездомным. Хочется, чтобы людей этих не было, чтобы я на улице их не замечал. Либо, чтобы их вообще не было или где-то там за сто первым километром. Мне кажется, что это всегда напоминание, когда мы видим такого человека, что жизнь хрупка и не все в силах человека.

Порой, нужна помощь, иногда длительная, квалифицированная, профессиональная. Что с течением обстоятельств человек из вполне уверенного, работоспособного может превратиться в такого человека улицы. Ну, конечно, для большинства этот вопрос временный. Когда горизонт будущего у человека расширяется, у него уже нет: мне нужно только то-то и то-то… Когда человек начинает говорить о своих планах на будущее, мечтах, о том, что у него было, чтобы ему хотелось, действительно это дает много силы, это то, что заставляет человека идти вперед.

Многие вот такие программы реабилитации бездомных, а бездомность, это, наверное, третий главный миф, никогда не решается, практически никогда тем, что как человеку дают жилье или работу. В подавляющем большинстве случаев, если человек прожил несколько месяцев, он потеряет работу в первый же месяц и с жильем тоже.

В подавляющем большинстве случаев, если человек прожил несколько месяцев, он потеряет работу в первый же месяц и с жильем тоже.

Выживание на улице требует вот такого приспособления. И потом нужна помощь, чтоб человек смог перестроится на другие рельсы, на другой тип жизни. В этом помогают некоторые, в том числе и волонтерские организации, там, где в основном работают либо психологи, либо коучи, т.е, те, которые смогут оказать человеку длительную помощь, восстановить картину его жизни, поставить цели, почувствовать, что они реальны и достижимы, найти ресурс, признавать свои пускай маленькие, но успехи. Ну вот это, наверное, самые распространенные мифы, с которыми мы сталкиваемся в нашей работе.

Материал подготовлен в рамках “Человек – человеку” – просветительского проекта Школы социального волонтерства в формате видео-блогов.

Проект «Региональный Центр развития и поддержки социального волонтерства» в 2017-2018 году реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

размер

2выбор оплаты

3оплата

Ежемесячное Разовое|

100 r |

200 r |

500 r |

|

1 000 r |

1 500 r |

2 000 r |

|

10 000 r |

||

Согласен

Предыдущая запись

Социальное волонтерство под ключ.

Меняем мир вместе. 4-я книга Даниловцев

Меняем мир вместе. 4-я книга Даниловцев5 сентября, 2017

Следующая запись

Риски волонтерской работы с бездомными людьми. Реплика координатора Даниловцев

7 сентября, 2017

Негативные расовые стереотипы и их влияние на отношение к афроамериканцам — Научные очерки

Лоры Грин

Университет Содружества Вирджинии

Как люди, мы естественным образом оцениваем все, с чем соприкасаемся. Мы особенно

попытаться получить представление и направление из наших оценок других людей. Стереотипы

представляют собой «когнитивные структуры, которые содержат знания, убеждения и ожидания воспринимающего».

о человеческих группах» (Пеффли и др., 1997, с. 31). Эти когнитивные конструкции

часто создается из зерна истины, а затем искажается за пределы реальности (Гофман,

1986). Расовые стереотипы — это сконструированные убеждения, что все представители одной расы

разделить заданные характеристики. Эти приписываемые характеристики обычно отрицательны.

(Джуэлл, 1993).

Эти приписываемые характеристики обычно отрицательны.

(Джуэлл, 1993).

В этом документе будут определены семь исторических расовых стереотипов афроамериканцев. и продемонстрировать, что многие из этих искаженных образов все еще существуют в обществе сегодня. Кроме того, стратегии вмешательства и последствия этого исследования будут представлены расовые стереотипы.

Описание проблемы

Расовые стереотипы ранней американской истории сыграли значительную роль в формировании отношение к афроамериканцам того времени. Образы самбо, Джим Кроу, Дикарь, Мамочка, тетя Джемайма, Сапфир и Иезавель могут быть не такими могущественными сегодня, при этом они еще живы.

Самбо

Одним из самых устойчивых стереотипов в американской истории является самбо (Боскин,

1986). Этот распространенный образ простодушного, послушного чернокожего мужчины восходит, по крайней мере,

вплоть до колонизации Америки. Стереотип самбо процветал во времена

Царство рабства в США. На самом деле понятие «счастливый раб»

ядро карикатуры на самбо. Белые рабовладельцы лепили афроамериканских мужчин,

в целом, в этот образ веселого, разросшегося ребенка, который был счастлив служить своему

мастер. Однако самбо считалось ленивым от природы и поэтому полагалось на его

мастер направления. Таким образом, институт рабства был оправдан. епископ

Южный дневник Уиппла, 1834-1844 гг., является свидетельством этого оправдания рабства.

«Они кажутся счастливой расой существ, и если бы вы этого не знали, вы бы никогда не вообразили

что они были рабами» (Боскин, 1989, с. 42). Однако это были не только рабовладельцы.

кто принял стереотип самбо (Боскин, 1989). Хотя самбо родилось из

защита рабства, оно простиралось далеко за эти пределы. Важно осознать

обширность этого стереотипа.

Стереотип самбо процветал во времена

Царство рабства в США. На самом деле понятие «счастливый раб»

ядро карикатуры на самбо. Белые рабовладельцы лепили афроамериканских мужчин,

в целом, в этот образ веселого, разросшегося ребенка, который был счастлив служить своему

мастер. Однако самбо считалось ленивым от природы и поэтому полагалось на его

мастер направления. Таким образом, институт рабства был оправдан. епископ

Южный дневник Уиппла, 1834-1844 гг., является свидетельством этого оправдания рабства.

«Они кажутся счастливой расой существ, и если бы вы этого не знали, вы бы никогда не вообразили

что они были рабами» (Боскин, 1989, с. 42). Однако это были не только рабовладельцы.

кто принял стереотип самбо (Боскин, 1989). Хотя самбо родилось из

защита рабства, оно простиралось далеко за эти пределы. Важно осознать

обширность этого стереотипа. Это передавалось через названия музыки и тексты песен,

народные поговорки, литература, детские рассказы и игры, открытки, названия ресторанов

и меню, и тысячи артефактов (Гоингс, 1994). Белые женщины, мужчины и дети

вся страна приняла образ толстого широкоглазого ухмыляющегося чернокожего мужчины. Это

повторялась снова и снова, формируя устойчивое отношение к афроамериканцам.

на века. В самом деле, «стереотип может так последовательно и авторитетно передаваться

в каждом поколении от родителя к ребенку это кажется почти биологическим фактом» (Боскин,

1986, с. 12).

Это передавалось через названия музыки и тексты песен,

народные поговорки, литература, детские рассказы и игры, открытки, названия ресторанов

и меню, и тысячи артефактов (Гоингс, 1994). Белые женщины, мужчины и дети

вся страна приняла образ толстого широкоглазого ухмыляющегося чернокожего мужчины. Это

повторялась снова и снова, формируя устойчивое отношение к афроамериканцам.

на века. В самом деле, «стереотип может так последовательно и авторитетно передаваться

в каждом поколении от родителя к ребенку это кажется почти биологическим фактом» (Боскин,

1986, с. 12).

Джим Кроу

Стереотипы афроамериканцев были перенесены на театральную сцену с

появление менестреля с черным лицом (Engle, 1978). Начиная с начала 19 в.,

белые исполнители затемняли лица жженой пробкой, раскрашивая гротескно преувеличенно

белые рты над своими, надели шерстяные черные парики и вышли на сцену, чтобы развлечь

общество. Созданный ими персонаж был Джимом Кроу. Этот «городской щеголь» был северным

аналог южной «чернушки плантации», самбо (Энгл, 1978 стр. 3).

Созданный ими персонаж был Джимом Кроу. Этот «городской щеголь» был северным

аналог южной «чернушки плантации», самбо (Энгл, 1978 стр. 3).

Исполнитель Т. Д. Райс — признанный «создатель» американского менестреля блэкфейс.

Его вдохновением для знаменитого танцевально-комедийного номера менестреля послужила старая, искалеченная,

темнокожий мужчина, одетый в лохмотья, которого он видел танцующим на улице (Engle, 1978). В течение

В то время закон запрещал афроамериканцам танцевать, потому что, как говорили,

быть «скрестив ноги против Господа» (Hoffmann, 1986, видео). В качестве жилья

Согласно этому закону, афроамериканцы разработали шаркающий танец, в котором их ноги никогда не

покинул землю. Физически неполноценный мужчина, которого Райс увидела танцующим таким образом, стал

прототип раннего менестреля (Engle 1978). В 1830 году, когда исполнялся «Папа» Райс

тот же самый танец, «…эффект был электрическим…» (Бин и др. , 1996, стр. 7). Белый

актеры по всему северу начали исполнять «Джим Кроу» перед огромными толпами, поскольку

отмечает нью-йоркская газета. «Войдя в театр, мы обнаружили его набитым из ямы

на купол…» (Engle, 1978, p. xiv). Эта популярность продолжалась, и на пике

эпоха менестрелей, десятилетия до и после Гражданской войны

по крайней мере 30 штатных менестрелей с черным лицом, выступающих по всей стране (Энгл,

1978).

, 1996, стр. 7). Белый

актеры по всему северу начали исполнять «Джим Кроу» перед огромными толпами, поскольку

отмечает нью-йоркская газета. «Войдя в театр, мы обнаружили его набитым из ямы

на купол…» (Engle, 1978, p. xiv). Эта популярность продолжалась, и на пике

эпоха менестрелей, десятилетия до и после Гражданской войны

по крайней мере 30 штатных менестрелей с черным лицом, выступающих по всей стране (Энгл,

1978).

«Питанковая» чернокожая карикатура Джима Кроу стала образом черного человека в

разум белого западного мира (Engle, 1978). Этот образ был еще сильнее в

север и запад, потому что многие люди никогда не вступали в контакт с афроамериканцами

лица. Утверждалось, что «образ клоуна-менестреля был

самый устойчивый и влиятельный образ чернокожих в американской истории» (Энгл, 19 лет).78,

п. хiv). Слова из народной песни «Джим Кроу», изданной Э. Райли в 1830 г., далее

демонстрируют передачу в общество такого стереотипа афроамериканцев: «Я

чистокровный ниггер, ob de real ole stock, и с головой и плечом я могу расколоть

конский блок. Вращайся, поворачивайся и делай так, каждый раз, когда я катаюсь.

прыгать, Джим Кроу» (Бин и др., 1997, стр. 11).

и танцующие, остроумные и высокие шуты со временем эволюционировали (Энгл, 19 лет).78,

п. хiv). Скромные афроамериканские актеры стали играть эти роли как на

сцене и в кино. Берт Уильямс был популярным афроамериканским артистом, исполнявшим

это стереотип для белого общества. Реакция также была бурной, так как 26

миллионов американцев ходили в кино, чтобы увидеть Эла Джолсона в «Певце джаза» (Боскин

1986).

хiv). Слова из народной песни «Джим Кроу», изданной Э. Райли в 1830 г., далее

демонстрируют передачу в общество такого стереотипа афроамериканцев: «Я

чистокровный ниггер, ob de real ole stock, и с головой и плечом я могу расколоть

конский блок. Вращайся, поворачивайся и делай так, каждый раз, когда я катаюсь.

прыгать, Джим Кроу» (Бин и др., 1997, стр. 11).

и танцующие, остроумные и высокие шуты со временем эволюционировали (Энгл, 19 лет).78,

п. хiv). Скромные афроамериканские актеры стали играть эти роли как на

сцене и в кино. Берт Уильямс был популярным афроамериканским артистом, исполнявшим

это стереотип для белого общества. Реакция также была бурной, так как 26

миллионов американцев ходили в кино, чтобы увидеть Эла Джолсона в «Певце джаза» (Боскин

1986).

Дикарь

Кино было и остается мощным средством передачи стереотипов. Ранние немые фильмы, такие как «Ухаживание и свадьба енота» 19 в.04, «Раб»

в 1905 г. «Серия самбо» 1909-1911 гг. и «Негр» 1915 г. предложили существующие стереотипы.

через увлекательную новую среду (Boskin, 1986). Премьера фильма «Рождение нации».

в период реконструкции 1915 г. отмечена смена акцентов со счастливого

Самбо и претенциозный и неумелый Джим Кроу превращаются в стереотипы о Дикаре. В

этот Д.В. Гриффита, Ку-клукс-клан укрощает ужасного, дикого афроамериканца.

через линчевание. После эмансипации образ грозного зверя из

«Черный континент» возродился. Акты расового насилия оправдывались и поощрялись

через акцент на этом стереотипе Дикарь. Срочное сообщение для белых

было, надо ставить черных на место, иначе (Боскин, 1986).

Ранние немые фильмы, такие как «Ухаживание и свадьба енота» 19 в.04, «Раб»

в 1905 г. «Серия самбо» 1909-1911 гг. и «Негр» 1915 г. предложили существующие стереотипы.

через увлекательную новую среду (Boskin, 1986). Премьера фильма «Рождение нации».

в период реконструкции 1915 г. отмечена смена акцентов со счастливого

Самбо и претенциозный и неумелый Джим Кроу превращаются в стереотипы о Дикаре. В

этот Д.В. Гриффита, Ку-клукс-клан укрощает ужасного, дикого афроамериканца.

через линчевание. После эмансипации образ грозного зверя из

«Черный континент» возродился. Акты расового насилия оправдывались и поощрялись

через акцент на этом стереотипе Дикарь. Срочное сообщение для белых

было, надо ставить черных на место, иначе (Боскин, 1986).

Перед лицом предполагаемой угрозы начали всплывать старые темы об афроамериканцах. Вера в то, что чернокожие были «умственно неполноценными, физически и культурно неразвитыми,

и внешне похожи на обезьян» (Plous & Williams, 1995, стр. 795) были поддержаны видными

белые фигуры, такие как Авраам Линкольн, Эндрю Джонсон и Томас Джефферсон. Теодор

Рузвельт публично заявил, что «как раса и в массе [негры] совершенно

ниже белых» (Плаус и Уильямс, 19 лет).95, с. 796). Девятое издание Энциклопедии

«Британика», опубликованная в 1884 г., авторитетно заявила, что «…африканская раса занимала

самое низкое положение на эволюционной шкале, что дает наилучший материал для

сравнительное изучение высших антропоидов и человеческого вида» (Plous & Williams,

1995, с. 795). Представление об афроамериканцах как об обезьяноподобных дикарях было исключительно

всепроникающий. Например, в 1906 в Нью-Йоркском зоологическом парке прошла выставка

с афроамериканцем и шимпанзе.

Вера в то, что чернокожие были «умственно неполноценными, физически и культурно неразвитыми,

и внешне похожи на обезьян» (Plous & Williams, 1995, стр. 795) были поддержаны видными

белые фигуры, такие как Авраам Линкольн, Эндрю Джонсон и Томас Джефферсон. Теодор

Рузвельт публично заявил, что «как раса и в массе [негры] совершенно

ниже белых» (Плаус и Уильямс, 19 лет).95, с. 796). Девятое издание Энциклопедии

«Британика», опубликованная в 1884 г., авторитетно заявила, что «…африканская раса занимала

самое низкое положение на эволюционной шкале, что дает наилучший материал для

сравнительное изучение высших антропоидов и человеческого вида» (Plous & Williams,

1995, с. 795). Представление об афроамериканцах как об обезьяноподобных дикарях было исключительно

всепроникающий. Например, в 1906 в Нью-Йоркском зоологическом парке прошла выставка

с афроамериканцем и шимпанзе. Несколько лет спустя братья Ринглинг

В цирке выставили «человека-обезьяну», темнокожего мужчину посадили в клетку с самкой шимпанзе.

которые были обучены стирать одежду и развешивать ее на веревке (Plous & Williams, 1995).

Несколько лет спустя братья Ринглинг

В цирке выставили «человека-обезьяну», темнокожего мужчину посадили в клетку с самкой шимпанзе.

которые были обучены стирать одежду и развешивать ее на веревке (Plous & Williams, 1995).

Научные исследования были проведены для установления надлежащего места афроамериканцев

в обществе. Ученые провели тесты и измерения и пришли к выводу, что негры

были дикарями по следующим причинам: «(а) Ненормальная длина руки…; (б)

вес мозга … [негра] 35 унций, гориллы 20 унций, среднего европейца 45 унций;

в) короткий плоский вздернутый нос; (г) толстые выступающие губы; д) чрезвычайно толстый череп;

(f) короткие, черные волосы, эксцентриситет эллиптический или почти плоский в секциях и отчетливо

шерстистый; и (g) толстый эпидермис» (Plous & Williams, 1995, с. 796). В дополнении к

эти предполагаемые анатомические различия, считалось, что афроамериканцы гораздо менее

чувствительны к боли, чем белые. Например, считалось, что чернокожие женщины испытывают

мало боли при родах и «… резать медведя почти … так же безнаказанно, как

собак и кроликов» (Plous & Williams, 1995, стр. 796).

дикари также использовались для рационализации жестокого обращения с рабами во время рабства.

как убийство, пытки и притеснение афроамериканцев после эмансипации.

Однако можно утверждать, что этот стереотип существует и сегодня.

Например, считалось, что чернокожие женщины испытывают

мало боли при родах и «… резать медведя почти … так же безнаказанно, как

собак и кроликов» (Plous & Williams, 1995, стр. 796).

дикари также использовались для рационализации жестокого обращения с рабами во время рабства.

как убийство, пытки и притеснение афроамериканцев после эмансипации.

Однако можно утверждать, что этот стереотип существует и сегодня.

В отношении афроамериканок существовало четыре стереотипа: мамочка, тетя Джемайма, Сапфир и Иезавель. Самая выносливая из них — Мамочка. Хотя этот стереотип зародившись на юге, она со временем проникла во все регионы. Как и в самбо, Стереотип мамочки возник как оправдание рабства.

Мамочка

Мамочка была крупной независимой женщиной с черной как смоль кожей и блестящими белыми зубами.

(Джуэлл, 19 лет93). Она носила тусклое ситцевое платье и платок на голове и жила, чтобы служить ей.

хозяин и хозяйка. Мама понимала ценность белого образа жизни. Стереотип

предполагает, что она вырастила детей «массы» и очень любила их, даже больше, чем

ее собственная. Ее склонность давать советы любовнице считалась безобидной и забавной.

Хотя к белым она относилась с уважением, Мамочка была тираном в собственной семье.

Своим нравом она доминировала над детьми и мужем Самбистом. Этот образ

Мамочка как контролер афроамериканского мужчины была использована в качестве дополнительного доказательства.

своей неполноценности перед белыми (Джуэлл, 1993).

Она носила тусклое ситцевое платье и платок на голове и жила, чтобы служить ей.

хозяин и хозяйка. Мама понимала ценность белого образа жизни. Стереотип

предполагает, что она вырастила детей «массы» и очень любила их, даже больше, чем

ее собственная. Ее склонность давать советы любовнице считалась безобидной и забавной.

Хотя к белым она относилась с уважением, Мамочка была тираном в собственной семье.

Своим нравом она доминировала над детьми и мужем Самбистом. Этот образ

Мамочка как контролер афроамериканского мужчины была использована в качестве дополнительного доказательства.

своей неполноценности перед белыми (Джуэлл, 1993).

Поскольку Мамочка была мужественна по внешнему виду и темпераменту, ее не считали сексуальной

существование или угроза для белых женщин (Джуэлл, 1993). Эта толстая матронная фигура с ней

пышная грудь и сзади были антитезой европейскому эталону красоты. Так как

она не представляла угрозы для белых, Мамочку считали «… такой же американкой, как яблочный пирог».

(Джуэлл, 1993, стр. 41).

Так как

она не представляла угрозы для белых, Мамочку считали «… такой же американкой, как яблочный пирог».

(Джуэлл, 1993, стр. 41).

Стереотип мамочки был представлен публике в литературе и кино. Возможно

Самый выдающийся пример — роль Мамочки, которую сыграла Хэтти Макдэниел в фильме «Унесенные».

с ветром» (Гоингс, 1994). Книга, опубликованная в 1936 году Маргарет Митчелл, помогла

чтобы сохранить мифическое прошлое афроамериканцев на старом Юге. Большое количество

людей, чье отношение было сформировано этим изображением, демонстрируется через его

феноменальный рекорд продаж. Библия — единственная книга, которая может соперничать с «Унесенными ветром».

в общем объеме продаж. Кроме того, киноверсия остается одной из самых кассовых.

успехов в истории. Герои Митчелла одновременно покорили сердца американцев

и закрепили в их сознании стереотипы об афроамериканцах (Гоингс, 1994).

Тетя Джемайма

Стереотип тети Джемаймы развился из образа Мамочки (Jewell, 1993). Она

отличается от Мамочки тем, что ее обязанности ограничивались приготовлением пищи. Это было через тетю

Джемайма, что ассоциация афроамериканки с работой по дому, особенно

приготовления пищи, закрепились в сознании общества. В результате сотни тетей Джемаймы

предметы коллекционирования попали на американские кухни. Эти черные предметы коллекционирования

включены держатели списка продуктов, солонки и перечницы, держатели ложек, наборы плиты,

ложки для муки, лопаточки, миски для смешивания, подставки для спичек, чайники, подставки для горячих и

гораздо больше (Гоингс, 1994). Возможно, самый известный образ тети Джемаймы — в блинчике.

рекламная кампания. В Сент-Джозефе, штат Миссури, в 1889 году Крис Ратт выбрал «тетю Джемайму».

в качестве названия для его новой самоподнимающейся смеси для блинов, потому что «это просто естественно заставило меня

думать о хорошей кухне». Очевидно, другие согласились, потому что кампания была мгновенной

успех. Ратт продал свою компанию Davis Milling Co., которая выбрала Нэнси Грин в качестве управляющей компании.

Представитель тети Джемаймы. У этого персонажа появились верные последователи

и черные и белые. Для этих людей тетя Джемайма стала реальностью. Ее лицо

до сих пор можно найти на коробках для блинов. Хотя ее образ немного изменился,

стереотип живет (Гоингс, 1994).

Очевидно, другие согласились, потому что кампания была мгновенной

успех. Ратт продал свою компанию Davis Milling Co., которая выбрала Нэнси Грин в качестве управляющей компании.

Представитель тети Джемаймы. У этого персонажа появились верные последователи

и черные и белые. Для этих людей тетя Джемайма стала реальностью. Ее лицо

до сих пор можно найти на коробках для блинов. Хотя ее образ немного изменился,

стереотип живет (Гоингс, 1994).

Сапфир

Сапфир был стереотипом, укрепившимся благодаря популярному шоу «Амос и Энди» (Джуэлл,

1993). Этот чрезвычайно популярный сериал начался по радио в 1926 году и превратился в

телесериал, закончившийся в 1950-х годах (Боскин, 1986). В этом мультипликационном спектакле изображен

персонаж Сапфир как властная, упрямая женщина, которая была вовлечена в непрекращающийся

словесная битва со своим мужем Кингфишем (Джуэлл, 1993). Сапфир обладал эмоциональным

состав мамы и тети Джемаймы вместе взятый. Ее свирепая независимость и сварливость

природа отвела ей роль матриарха. Она доминировала над своим глупым мужем, кастрируя

его словесными оскорблениями. Этот стереотип казался белым американцам чрезвычайно забавным.

Ее возмутительное «… рука на бедре, указательный палец …» помогло продолжить это шоу.

через 4000 серий, прежде чем он был прекращен из-за негативного расового содержания.

(Джуэлл, 19 лет93, с. 45).

Сапфир обладал эмоциональным

состав мамы и тети Джемаймы вместе взятый. Ее свирепая независимость и сварливость

природа отвела ей роль матриарха. Она доминировала над своим глупым мужем, кастрируя

его словесными оскорблениями. Этот стереотип казался белым американцам чрезвычайно забавным.

Ее возмутительное «… рука на бедре, указательный палец …» помогло продолжить это шоу.

через 4000 серий, прежде чем он был прекращен из-за негативного расового содержания.

(Джуэлл, 19 лет93, с. 45).

Иезавель

Последний женский стереотип — Иезавель, блудница. Этот образ «плохого черного

девушка» представляет неоспоримую сексуальную сторону афроамериканских женщин (Джуэлл, 1993).

Традиционная Джезебель была светлокожей, стройной девушкой-мулаткой с длинными прямыми волосами.

волосы и мелкие черты. Она больше походила на европейский идеал красоты. чем любые ранее существовавшие изображения. Где Мамочка, тетя Джемайма и Сапфир были явно

бесполые образы, этот стереотип был чрезвычайно привлекательным для белых мужчин. Создание

гиперсексуальной соблазнительницы Джезебель служила для освобождения белых мужчин от ответственности

в сексуальном насилии и изнасиловании афроамериканских женщин. Черные женщины в таких случаях

говорили, что они «просят об этом» (Гоингс, 1994, с. 67).

чем любые ранее существовавшие изображения. Где Мамочка, тетя Джемайма и Сапфир были явно

бесполые образы, этот стереотип был чрезвычайно привлекательным для белых мужчин. Создание

гиперсексуальной соблазнительницы Джезебель служила для освобождения белых мужчин от ответственности

в сексуальном насилии и изнасиловании афроамериканских женщин. Черные женщины в таких случаях

говорили, что они «просят об этом» (Гоингс, 1994, с. 67).

Стереотипы сегодня

Хотя многое изменилось со времен самбо, Джима Кроу, Дикарь, Мамочки, Тетушки

Джемайма, Сапфир и Иезавель, можно с уверенностью утверждать, что схожие стереотипы

афроамериканцев существует в 1998 году. Автор Джозеф Боскин утверждает, что «… должно

Вряд ли можно сомневаться в том, что аспекты самбо живут в сознании белых и проявляются через

расщелины американской культуры тонкими и изощренными способами» (Боскин, 19 лет). 86, с. 15).

Однако преобладающими современными стереотипами являются жестокие, грубые афроамериканцы.

мужчина и доминирующая, ленивая афроамериканская женщина — Мать Благоденствия (Пеффли

Гурвиц и Снайдерман, 1997). Недавние исследования показали, что белые, скорее всего,

эти стереотипы, особенно в отношении вопросов преступности и социального обеспечения. Как политический

и законодательные решения по-прежнему контролируются белыми мужчинами, эти негативные предубеждения

часто выражаются через формирование политики. В этом обществе очевидна тенденция

дискриминировать и отказывать в доступе к социальным институтам афроамериканцам

(Джуэлл, 19 лет93). Исследование 1997 года, проведенное Пеффли и др., показало, что белые, которые

придерживаются негативных стереотипов об афроамериканцах, судят их жестче, чем они

другие белые при принятии гипотетических решений о насильственных преступлениях и социальных пособиях.

86, с. 15).

Однако преобладающими современными стереотипами являются жестокие, грубые афроамериканцы.

мужчина и доминирующая, ленивая афроамериканская женщина — Мать Благоденствия (Пеффли

Гурвиц и Снайдерман, 1997). Недавние исследования показали, что белые, скорее всего,

эти стереотипы, особенно в отношении вопросов преступности и социального обеспечения. Как политический

и законодательные решения по-прежнему контролируются белыми мужчинами, эти негативные предубеждения

часто выражаются через формирование политики. В этом обществе очевидна тенденция

дискриминировать и отказывать в доступе к социальным институтам афроамериканцам

(Джуэлл, 19 лет93). Исследование 1997 года, проведенное Пеффли и др., показало, что белые, которые

придерживаются негативных стереотипов об афроамериканцах, судят их жестче, чем они

другие белые при принятии гипотетических решений о насильственных преступлениях и социальных пособиях.

Plous & Williams (1995) интересовались измерением степени, в которой белые все еще

придерживаться расовых стереотипов, сложившихся во времена «американского рабства»; однако они

отметил отсутствие текущих данных по этому вопросу. Национальные опросы общественного мнения не

измерять расовые стереотипы, но эти авторы нашли некоторые исследования, указывающие на то, что

произошло неуклонное снижение веры в то, что белые умнее, чем

негры. Plous & Williams заподозрили, что есть основания сомневаться в этом выводе, и провели

свое собственное исследование существующих в настоящее время стереотипов. Выводы показали, что 58,9процент чернокожих и белых испытуемых подтвердил хотя бы одно стереотипное различие

во врожденных способностях. Кроме того, белые в 10 раз чаще воспринимаются как лучшие.

в художественных способностях и способности к абстрактному мышлению; а афроамериканцы были в 10 раз

с большей вероятностью будет рассматриваться как превосходящий по спортивным способностям и ритмическим способностям. Дальше,

49 процентов испытуемых подтвердили стереотипные различия в физических характеристиках.

например, черные испытывают меньше физической боли, чем белые, и имеют более толстый череп и

кожа. Интересно, что афроамериканцы и те, у кого нет высшего образования

были более склонны, чем другие, поддерживать расовые стереотипы (Plous & Williams, 1995).

Это открытие показывает, как люди усваивают негативные стереотипы о себе.

Дальше,

49 процентов испытуемых подтвердили стереотипные различия в физических характеристиках.

например, черные испытывают меньше физической боли, чем белые, и имеют более толстый череп и

кожа. Интересно, что афроамериканцы и те, у кого нет высшего образования

были более склонны, чем другие, поддерживать расовые стереотипы (Plous & Williams, 1995).

Это открытие показывает, как люди усваивают негативные стереотипы о себе.

Некоторые недавние инциденты, свидетельствующие о продолжающемся существовании расовых стереотипов, были

отмечено в новостях (Plous & Williams, 1995). В 1991 году полицейские Лос-Анджелеса

избивший афроамериканца Родни Кинга сослался на бытовой спор между афроамериканцами

как «прямо из« Горилл в тумане »» (Plous & Williams, 1995, стр. 812). Сходным образом,

в 1992 года, директор Управления по борьбе с алкоголем, наркоманией и психическим здоровьем подал в отставку. после «сравнения городской молодежи с обезьянами в джунглях» (Plous & Williams, 1995,

п. 812).

после «сравнения городской молодежи с обезьянами в джунглях» (Plous & Williams, 1995,

п. 812).

Заключение и последствия

Важно точно оценить уровень и характер предубеждений и стереотипов афроамериканцев в современном обществе, если мы хотим эффективно вмешиваться в этих районах (Plous & Williams, 1995). Однако для этого общество в целом должны смириться с тем фактом, что стереотипы и угнетение все еще существуют сегодня. Мы добились огромного прогресса со времен рабства и стереотипов, которые поддержал это. Тем не менее, кажется, что многие люди не знают об оставшихся стереотипах, негативное отношение и притеснение афроамериканцев. Потому что стереотипы так часто принимаемое за истину, определение проблемы является решающим шагом вмешательства.

Также важно изучить, как формируются и развеиваются стереотипы, чтобы

вмешаться в проблему. Многие люди формируют ожидания, основанные на их убеждениях.

и склонны игнорировать или отвергать информацию, несовместимую с этими убеждениями.

Эти люди ищут информацию, которая поддерживает стереотипы. Таким образом, поощряя

людям может быть полезно распознавать информацию, которая согласуется со стереотипами

развеять пагубные стереотипы в обществе.

Многие люди формируют ожидания, основанные на их убеждениях.

и склонны игнорировать или отвергать информацию, несовместимую с этими убеждениями.

Эти люди ищут информацию, которая поддерживает стереотипы. Таким образом, поощряя

людям может быть полезно распознавать информацию, которая согласуется со стереотипами

развеять пагубные стереотипы в обществе.

Поэтому важно предоставлять людям информацию, которая бросает вызов стереотипам.

Поскольку изображение афроамериканцев в СМИ было и остается благоприятным

к формированию стереотипов, вмешательства в этой области являются хорошей отправной точкой.

В настоящее время афроамериканцы чрезмерно представлены среди спортсменов (Peffley et al.,

1997). Переоценка содержания телевизионных рекламных роликов, рекламы в журналах,

фильмы, спектакли, культурные мероприятия, музейные выставки и другие средства массовой информации раскрывают, где афроамериканцы

необходимо увеличить представительство. В образе нет ничего плохого

Афроамериканский спортсмен. Однако именно изображение этого образа за исключением

других позитивных образов, что приводит к стереотипизации (Гоффманн, 1986).

В образе нет ничего плохого

Афроамериканский спортсмен. Однако именно изображение этого образа за исключением

других позитивных образов, что приводит к стереотипизации (Гоффманн, 1986).

Наконец, рекомендуется информировать людей о вредных, неточных стереотипах. Небольшой

фокус-группы с участием представителей разных рас могут быть организованы через агентства,

школы, университеты или церкви. Обсуждение расовых стереотипов и взглядов

в безопасном формате позволит людям исследовать и, возможно, отказаться от стереотипов. Физические лица

могут пересмотреть свои собственные предубеждения и предубеждения и изменить себя.

Благодаря непредвзятому процессу исследования возможность того, что люди, которые верят,

и увековечивают стереотипы, делают это не из ненависти, а как средство защиты

можно считать. Они могут делать это по незнанию, привычке или страху, а не по злому умыслу. Отложив наше неверие и рассматривая каждого человека как личность, а не через

глаза предвзятого стереотипа, мы можем начать это изменение на индивидуальном

уровень. В результате может произойти разрешение на уровне сообщества и общества.

Отложив наше неверие и рассматривая каждого человека как личность, а не через

глаза предвзятого стереотипа, мы можем начать это изменение на индивидуальном

уровень. В результате может произойти разрешение на уровне сообщества и общества.

Ссылки

Андерсон, М.Л., и Коллинз, П.Х. (1995). Раса, класс и пол: антология. 2-й. изд. Белмонт, Калифорния: Wadsworth Publishing Co.

Бин, А., Хэтч, Дж., и Макнамара, Б. (1996). Внутри маски менестреля: Чтения в Блэкфейс-менестрель девятнадцатого века. Ганновер, Нью-Хэмпшир: Издательство Уэслианского университета.

Боскин, Дж. (1986). Самбо: взлет и падение американского шута. Нью-Йорк: Оксфорд Университетское издательство.

Кассуто, Л. (1997). Бесчеловечная раса: расовый гротеск в американской литературе и культура. Нью-Йорк: Издательство Колумбийского университета.

Ченг, С.Л. (1989). Цветовые схемы: американская стирка за четыре цикла. Нью-Йорк:

Кухня.

(1989). Цветовые схемы: американская стирка за четыре цикла. Нью-Йорк:

Кухня.

Дэй, П.Дж. (1997). Новая история социального обеспечения. 2-е изд. Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси: Прентис Холл.

Энгл, Г. Д. (1978). Эта гротескная суть: Пьесы с американской сцены менестрелей. Батон-Руж: Университет штата Луизиана.

Гоингс, К.В. (1994). Мама и дядя Моуз: черные предметы коллекционирования и американские стереотипы. Блумингтон: Издательство Индианского университета.

Халлоран, Дж. Д. (1967). Формирование и изменение отношения. Вестпорт, Коннектикут: Гринвуд Нажимать.

Хаверли, Дж. (1969). Серия американских юмористов: Негритянские менестрели, полное руководство. Нью-Джерси: Дом литературы.

Гурвиц, Дж., Пеффли, М., и Снайдерман, П. (1997). Расовые стереотипы и политика белых

взгляды на чернокожих в контексте благосостояния и преступности. Американский журнал политических

Наука. 41, 30-60.

Американский журнал политических

Наука. 41, 30-60.

Джуэлл, С.К. (1993). От мамы до мисс Америки и дальше: культурные образы и формирование политики США. Нью-Йорк: Рутледж.

Мюллер, Д. Дж. (1986). Измерение социальных установок: Пособие для исследователей и практикующие. Нью-Йорк: Издательство педагогического колледжа.

Питерс, Дж. Н. (1992). Белое на черном: образы Африки и негров в западном популярном культура. Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета.

Макгроу Хилл. (1967). Шкалы для измерения отношения.

Плоус, С. и Уильямс, Т. (1995). Расовые стереотипы времен американского рабства: продолжающееся наследие. Журнал прикладной социальной психологии. 25, 795-817.

Рурбах, О. (1968). Сериал американских юмористов: приколы Менестреля и конец мужского справочника. 1968. Нью-Джерси: Дом литературы.

Смит, Дж. Д. (1993). Трактаты против отмены смертной казни и стереотипы против чернокожих: общие заявления

негритянской проблемы. Том 1. Нью-Йорк: Издательство Гарленд.

Д. (1993). Трактаты против отмены смертной казни и стереотипы против чернокожих: общие заявления

негритянской проблемы. Том 1. Нью-Йорк: Издательство Гарленд.

Смит, Дж. Д. (1993). «Преимущества» рабства: аргумент в пользу рабства, часть II. Том 4. Нью-Йорк; Издательство Гарленд.

Таунсенд, К. (1969). Сериал американских юмористов: Негритянские менестрели. Нью-Джерси: литература Дом.

Витке, К. (1968). Тамбо и Кости: история американской сцены менестрелей. 2-й. изд. Нью-Йорк: Гринвуд Пресс.

Ссылки VCU

Страница поддерживается отделом по связям со студентами.

Часть B: Что мы слышали — 7. Стереотипы о людях с психическими заболеваниями или зависимостями

Люди очень осуждают вас и называют вас «ленивыми» и «сумасшедшими». Люди думают, что нам «не хватает мотивации», «если бы мы только старались усерднее» или «выходили из» нашей депрессии. — Люди, выступающие за перемены через расширение прав и возможностей (PACE)

Стереотипы — это предположения о людях, основанные на предполагаемых качествах группы, к которой они принадлежат. Стереотипы могут привести к неточным оценкам личностных характеристик людей. В ходе консультации участники рассказали, как они столкнулись с негативными стереотипами, основанными на инвалидности, и подверглись «стигматизации» проблем психического здоровья и зависимостей.[32] Стереотипы могут быть основанием для дискриминационных действий отдельных лиц. Но это также может привести учреждения к разработке политики, процедур и процессов принятия решений, которые исключают или маргинализируют людей с психосоциальными нарушениями. Это своего рода «системная дискриминация».

Стереотипы могут привести к неточным оценкам личностных характеристик людей. В ходе консультации участники рассказали, как они столкнулись с негативными стереотипами, основанными на инвалидности, и подверглись «стигматизации» проблем психического здоровья и зависимостей.[32] Стереотипы могут быть основанием для дискриминационных действий отдельных лиц. Но это также может привести учреждения к разработке политики, процедур и процессов принятия решений, которые исключают или маргинализируют людей с психосоциальными нарушениями. Это своего рода «системная дискриминация».

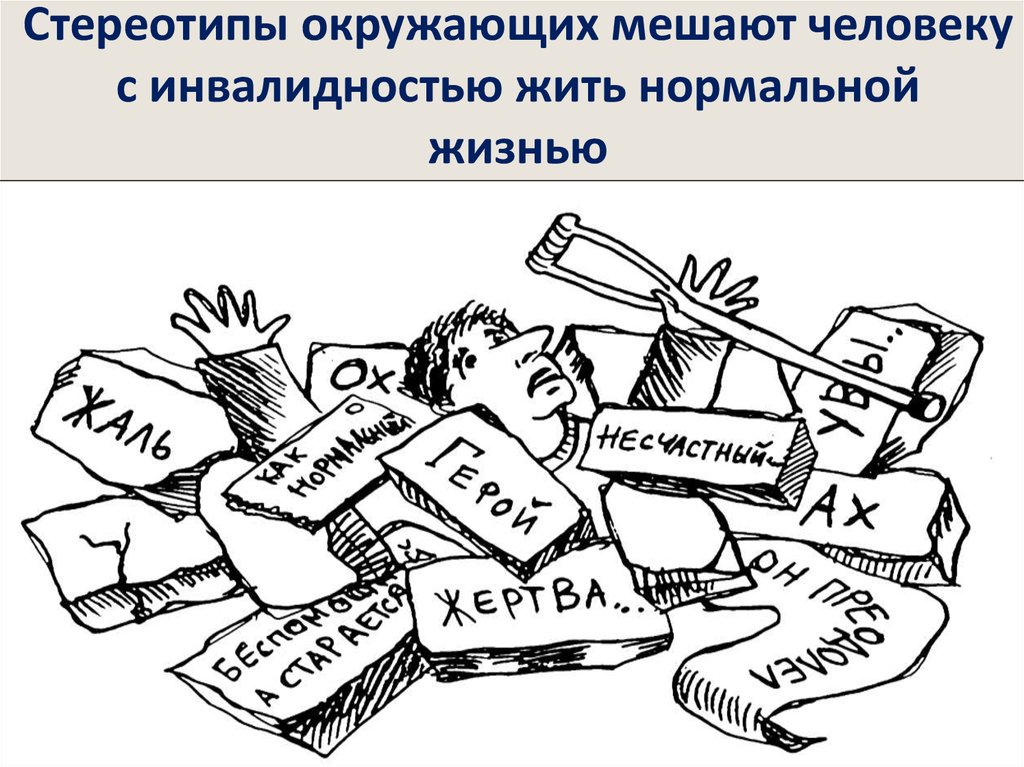

Стереотипы о людях с ограниченными возможностями возникают из-за широко распространенной системы убеждений, называемой «эйблизм». Эйблизм относится к установкам в обществе, которые обесценивают и ограничивают потенциал людей с ограниченными возможностями. Считается, что люди с ограниченными возможностями менее достойны уважения и внимания, менее способны вносить свой вклад и принимать участие и представляют меньшую ценность, чем другие. Эйблизм может быть сознательным или бессознательным и встроен в институты, системы или более широкую культуру общества.[33] Хотя эйблизм может затронуть всех людей с ограниченными возможностями, люди с психосоциальными нарушениями сталкиваются с уникальными формами стереотипов.[34]

Эйблизм может быть сознательным или бессознательным и встроен в институты, системы или более широкую культуру общества.[33] Хотя эйблизм может затронуть всех людей с ограниченными возможностями, люди с психосоциальными нарушениями сталкиваются с уникальными формами стереотипов.[34]

Существует ряд широко распространенных стереотипов о людях с психосоциальными нарушениями; например, характеризуя всех людей с психическими заболеваниями как агрессивных или непредсказуемых, в то время как большинство из них таковыми не являются. При обзоре литературы CMHA Онтарио указывает на сложность оценки уровня насилия со стороны людей с психическими заболеваниями из-за различных типов используемых методов исследования и указывает, что окончательная причинно-следственная связь между психическим заболеванием и насилием не установлена.[35] ]

Каждый раз, когда происходит какой-либо инцидент, о котором сообщается в средствах массовой информации, и они говорят: «маниакально-депрессивный психоз» или «биполярное расстройство»… Это просто означает, что теперь я не могу рассказать большему количеству людей.

– Участник круглого стола в Торонто

CMHA Садбери-Манитулин и другие заявили, что средства массовой информации играют важную роль в сохранении стереотипов и формировании общественного мнения. CMHA Онтарио рекомендует средствам массовой информации разработать сбалансированный подход к освещению вопросов психического здоровья, обязательно включив точки зрения потребителей/потерпевших, членов семьи и поставщиков медицинских услуг.[36]

В некоторых сообщениях говорилось, что они считаются угрозой безопасности на основании предположений об их инвалидности. При отсутствии реальных доказательств риска такой тип поведения может быть формой «профилирования» на основе психического здоровья. Например, один поставщик услуг был обеспокоен больницами, которые регулярно вызывали сотрудников службы безопасности, если в файлах пациентов обнаруживался диагноз психического здоровья.

Другие стереотипы о людях с нарушениями психического здоровья или зависимостями заключаются в том, что им не доверяют, они не способны точно оценивать ситуации и не могут принимать решения относительно своей жизни. Некоторые заявили, что эти предположения связаны с их опасениями по поводу медицинского подхода к инвалидности. Некоторые люди критиковали медицинскую модель, говоря, что она патологизирует людей с ограниченными возможностями и предполагает, что они не являются экспертами своего собственного опыта. Это увековечивает представление о том, что люди с проблемами психического здоровья или зависимостями менее достойны, чем другие люди.

Некоторые заявили, что эти предположения связаны с их опасениями по поводу медицинского подхода к инвалидности. Некоторые люди критиковали медицинскую модель, говоря, что она патологизирует людей с ограниченными возможностями и предполагает, что они не являются экспертами своего собственного опыта. Это увековечивает представление о том, что люди с проблемами психического здоровья или зависимостями менее достойны, чем другие люди.

Люди говорили, что широко распространенное патерналистское отношение обесценивает их опыт, мысли и выбор и приводит к тому, что в обществе занижаются ожидания людей с проблемами психического здоровья или зависимостями. Нам сказали, что трудно жаловаться или отстаивать себя или свои права, потому что ваш опыт сводится к минимуму и приписывается вашей инвалидности.

Каждая попытка подвергнуть сомнению, понять или оспорить диагноз, который, как мне казалось, был прискорбно неточным, встречала самодовольную улыбку, «экспертность» и отказ.

Я никогда не чувствовал себя таким беспомощным, безнадежным, беспомощным и склонным к суициду, как тогда. Каждое мое чувство, опыт или мысль, которые не нравятся моему психиатру, независимо от того, насколько они обоснованны, здоровы или нормальны, оказываются полностью и совершенно неуместными. мне все равно.

– респондент опроса

Если [вы] плохо себя чувствуете и чувствуете, что подверглись дискриминации, эти ответы аннулируются. Например, я слышал от медицинского персонала, что вместо того, чтобы кто-то с проблемой психического здоровья имел обоснованную жалобу, человек был «спровоцирован» [когда что-то вызывает появление симптомов, связанных с инвалидностью]. Это очень расстраивает, потому что трудно доказать, что ваши чувства верны.

— Защитник прав потребителей/выживших

Другие предрассудки в отношении людей с нарушениями психического здоровья и зависимостями включают в себя то, что люди навлекли на себя инвалидность, потому что у них слабые моральные качества,[37] не такие умные или «менее человечные», чем другие люди. Кроме того, соматические заболевания могут рассматриваться как «более законные», чем психические расстройства или зависимости.[38] Все эти неправильные представления могут привести к дискриминационному отношению и несправедливому обращению.

Кроме того, соматические заболевания могут рассматриваться как «более законные», чем психические расстройства или зависимости.[38] Все эти неправильные представления могут привести к дискриминационному отношению и несправедливому обращению.

Определенные виды инвалидности вызывают больше стигматизации, чем другие, из-за связанных с ними стереотипов. Нам сказали, что людей с зависимостями обычно воспринимают в более негативном свете, чем людей с психическими расстройствами, из-за предположений о том, насколько они лично ответственны за свою инвалидность, и предположений об их причастности к преступлению.[39]]

Люди, страдающие шизофренией или наркоманией, могут испытывать особенно негативное отношение со стороны окружающих, основанное на представлениях об опасности, антиобщественном поведении или риске.

Из-за сложившихся стереотипов многие люди, о которых мы слышали, сообщали о боязни раскрыть свою инвалидность другим. Многие сообщали, что на них навешивали ярлыки, сталкивались с негативным отношением со стороны окружающих, теряли работу или жилье или сталкивались с неравным обращением в службах после того, как сообщали о проблемах с психическим здоровьем или зависимости. Страх дискриминации также может привести к тому, что люди не будут обращаться за помощью в связи с проблемой психического здоровья или зависимостью.[40]

Страх дискриминации также может привести к тому, что люди не будут обращаться за помощью в связи с проблемой психического здоровья или зависимостью.[40]

7.1. Борьба со стереотипами

Многие люди настоятельно рекомендовали OHRC и другим учреждениям просвещать общественность, чтобы развеять стереотипы и рассказать людям о правах человека, психическом здоровье и проблемах зависимости. Одним из эффективных способов изменить негативное отношение к психическому здоровью является личное общение с потребителями/выжившими или людьми с зависимостями. В отчете о борьбе со стигмой рекомендуется нацеливаться на четко определенные группы, такие как поставщики медицинских услуг, устанавливать организационное лидерство и вовлекать потребителей / переживших насилие в разработку и руководство любой инициативой.[41]

Однако другие люди подчеркивали, что права должны быть обеспечены. Обучение само по себе вряд ли приведет к изменениям на системном уровне. Исследования показали, что просвещение в области психического здоровья само по себе вряд ли будет эффективным для изменения поведения людей в долгосрочной перспективе и должно дополняться другими подходами. [42]

[42]

Рекомендация:

3. Организации и отдельные лица в Онтарио должны активизировать усилия по борьбе со стереотипами о людях с проблемами психического здоровья или зависимостями путем проведения и активного участия в антистигматических и просветительских кампаниях.

Обязательства OHRC:

C2. OHRC будет работать с заинтересованными сторонами сообщества для улучшения просвещения населения в области прав человека и психического здоровья.

С3. OHRC проведет обучение по своей политике в отношении психического здоровья и зависимостей по всей провинции с потребителями/пострадавшими, людьми с зависимостями, правительством, а также организациями государственного и частного секторов.

[32] «Стигма» — это термин, используемый для обозначения ряда различных концепций, касающихся психического здоровья и зависимостей. Линк и Фелан определяют стигму как «конвергенцию взаимосвязанных компонентов». Стигма существует, когда элементы навешивания ярлыков, стереотипов, разделения, потери статуса и дискриминации встречаются вместе в ситуации власти, которая их допускает. Брюс Г. Линк и Джо К. Фелан, «Концептуализация стигмы» (2001) 27 Annul. Преп. Социол 377.

Стигма существует, когда элементы навешивания ярлыков, стереотипов, разделения, потери статуса и дискриминации встречаются вместе в ситуации власти, которая их допускает. Брюс Г. Линк и Джо К. Фелан, «Концептуализация стигмы» (2001) 27 Annul. Преп. Социол 377.

[33] Юридическая комиссия Онтарио, Продвижение равенства для лиц с ограниченными возможностями с помощью закона, политики и практики: проект основы (март 2012 г.) в 3.

[34] Например, термин «санизм» был используется для описания того, как общество и правовая система, в частности, имеют «иррациональное предубеждение» по отношению к людям, основанным на умственной отсталости. Майкл Перлин, «Международное право в области прав человека и сравнительное право в области умственной отсталости: использование институциональной психиатрии как средства подавления политического инакомыслия» (2006 г.) 39Изр. Л.Р. 69 72.

[35] Документально подтверждено, что риск насилия выше, когда люди с серьезными психическими заболеваниями также употребляют психоактивные вещества; однако CMHA Онтарио сообщает, что уровень насилия среди лиц с психическими заболеваниями без одновременного употребления психоактивных веществ, как правило, аналогичен уровню насилия среди населения в целом. Люди с серьезными проблемами психического здоровья чаще становятся жертвами насилия, чем население в целом. Канадская ассоциация психического здоровья, Онтарио, Насилие и психическое здоровье: раскрытие сложной проблемы. Дискуссионный документ (сентябрь 2011 г.), онлайн: Канадская ассоциация психического здоровья, Онтарио, www.ontario.cmha.ca/backgrounders.asp?cID=1081747.

Люди с серьезными проблемами психического здоровья чаще становятся жертвами насилия, чем население в целом. Канадская ассоциация психического здоровья, Онтарио, Насилие и психическое здоровье: раскрытие сложной проблемы. Дискуссионный документ (сентябрь 2011 г.), онлайн: Канадская ассоциация психического здоровья, Онтарио, www.ontario.cmha.ca/backgrounders.asp?cID=1081747.

[36] CMHA Онтарио рекомендует средствам массовой информации обращаться к рекомендациям по ответственному освещению в СМИ, разработанным такими организациями, как Канадская психиатрическая ассоциация и Центр наркологии и психического здоровья, там же ., в 10.

[37] Согласно Согласно опросу Ipsos Reid 2008 года, в котором приняли участие более 1000 канадцев, почти половина (46%) респондентов считают, что термин «психическое заболевание» используется в качестве оправдания плохого поведения (Канадская медицинская ассоциация, 8-й Ежегодный национальный отчет о здравоохранении (2008 г. ). ) онлайн: Канадская медицинская ассоциация www.cma.ca/multimedia/CMA/Content_Images/Inside_cma/Annual_Meeting/2008/… в 4.

). ) онлайн: Канадская медицинская ассоциация www.cma.ca/multimedia/CMA/Content_Images/Inside_cma/Annual_Meeting/2008/… в 4.

[38] Джеральд Б. Робертсон, «Умственная отсталость и канадское право» (1993 г.) 2:1 Health L. Rev. 23; Постоянный сенатский комитет по социальным вопросам, науке и технологиям, s upra note 6 at 40.

[39] Например, психиатрическая модель зависимости, которая была популярна между 1940-ми и 1970-ми годами, приписывала зависимость личности «недостаткам». ” Кэролайн Дж. Акер, «Стигма или легитимация? Исторический анализ 27 моделей социального потенциала наркомании» (1993) 25:3 J. of Psychoactive Drugs 202, цитируется Center for Addiction and Mental Health, The Stigma of Substance Abuse: A Review of the Literature (18 августа 1999 г.) at 7.

[40] Neasa Martin & Валери Джонстон, Время действовать: Борьба со стигмой и дискриминацией: отчет для Комиссии по психическому здоровью Канады (2007) в 11.

[41] Там же .

Набор представлений о внешности, уровне интеллекта и характере представителей разных национальностей. Например, «русские много пьют» или «немцы всегда пунктуальны». Часто являются ложными и имеют мало общего с действительностью. При чрезмерной эксплуатации такие стереотипы могут стать причиной межнациональной розни.

Набор представлений о внешности, уровне интеллекта и характере представителей разных национальностей. Например, «русские много пьют» или «немцы всегда пунктуальны». Часто являются ложными и имеют мало общего с действительностью. При чрезмерной эксплуатации такие стереотипы могут стать причиной межнациональной розни. Эксплуатировались, в частности, коммунистическими режимами для мобилизации населения на борьбу с «враждебным классом». Так, советская пропаганда создавала негативный образ зажиточных крестьян («кулаков»), чтобы спровоцировать другие группы на борьбу с ними [4].

Эксплуатировались, в частности, коммунистическими режимами для мобилизации населения на борьбу с «враждебным классом». Так, советская пропаганда создавала негативный образ зажиточных крестьян («кулаков»), чтобы спровоцировать другие группы на борьбу с ними [4].

– Участник круглого стола в Торонто

– Участник круглого стола в Торонто Я никогда не чувствовал себя таким беспомощным, безнадежным, беспомощным и склонным к суициду, как тогда. Каждое мое чувство, опыт или мысль, которые не нравятся моему психиатру, независимо от того, насколько они обоснованны, здоровы или нормальны, оказываются полностью и совершенно неуместными. мне все равно.

Я никогда не чувствовал себя таким беспомощным, безнадежным, беспомощным и склонным к суициду, как тогда. Каждое мое чувство, опыт или мысль, которые не нравятся моему психиатру, независимо от того, насколько они обоснованны, здоровы или нормальны, оказываются полностью и совершенно неуместными. мне все равно.