Глава 1. Биологические и социальные потребности человека

30

Содержание

Содержание 2

Содержание 2

Введение 3

Введение 3

Глава 1. Биологические и социальные потребности человека 5

Глава 1. Биологические и социальные потребности человека 5

1.1. Характеристика биологических потребностей 5

1.1. Характеристика биологических потребностей 5

1.2. Характеристика социальных потребностей 11

1.2. Характеристика социальных потребностей 11

Глава 2. Удовлетворение потребностей как способ развития человека 17

Глава 2. Удовлетворение потребностей как способ развития человека 17

2.1. Удовлетворение биологических потребностей 17

2.1. Удовлетворение биологических потребностей 17

2.2. Психология потребностей и образ жизни 21

2.2. Психология потребностей и образ жизни 21

Заключение 26

Заключение 26

Список литературы 29

Список литературы 29

Введение

Все действия людей,

их сообществ, социальных групп и

учреждений – это реализация огромного

многообразия человеческих потребностей.

Классификация

потребностей и описание законов их

развития связывают с решением многих

сложных проблем, не всегда посильных

даже современной науке. До сих пор не

созданной ни полной классификации

человеческих потребностей, ни

исчерпывающего описания человеческого

поведения. Однако очень многое о мире

потребностей уже известно. Эти знания

опираются на целый комплекс наук (прежде

всего на философию, экономику, социологию

и психологию) и широко применяются на

практике — менеджменте, маркетинге,

сервисе, в организации связей с

общественностью.

Цель работы: рассмотреть психологические процессы потребностей и их развитие на основании удовольствия (удовлетворения).

Предмет нашего рассмотрения — общество, взаимодействие людей друг с другом.

Объект работы: процессы потребностей.

Задачи исследования:

проанализировать научную и публицистическую литературу по данной теме;

определить психологические процессы потребностей;

дать характеристику удовлетворению потребностей.

Для написания работы были использованы методы научного исследования такие как диалектический, системный анализ, синтез и исторический метод, метод опроса, анализа документов, сравнительного анализа и группировки данных.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

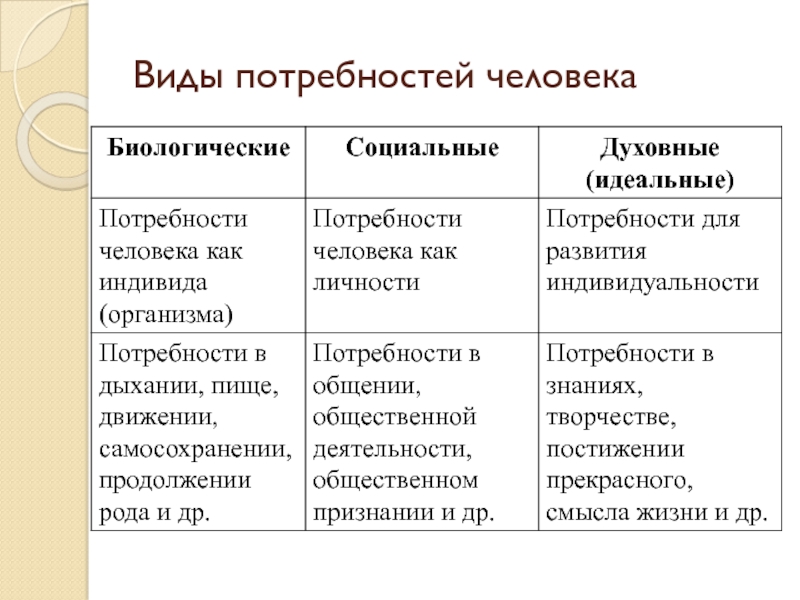

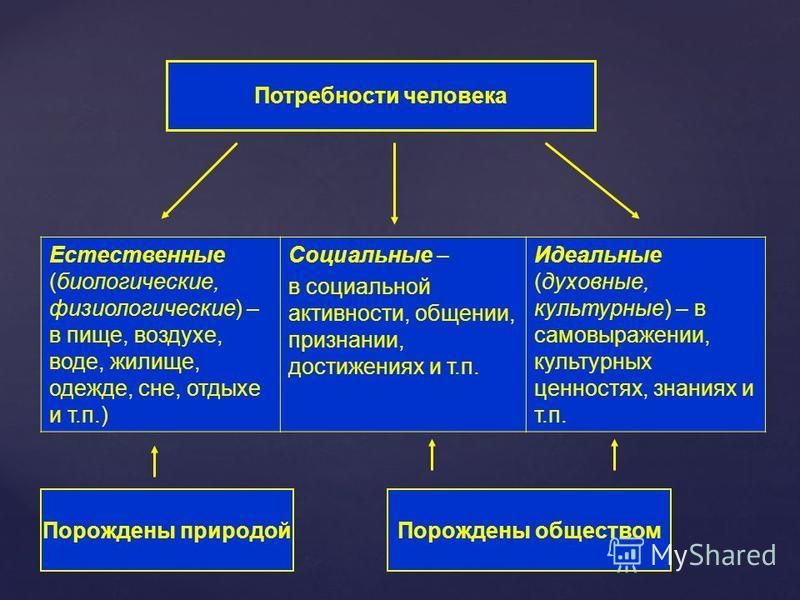

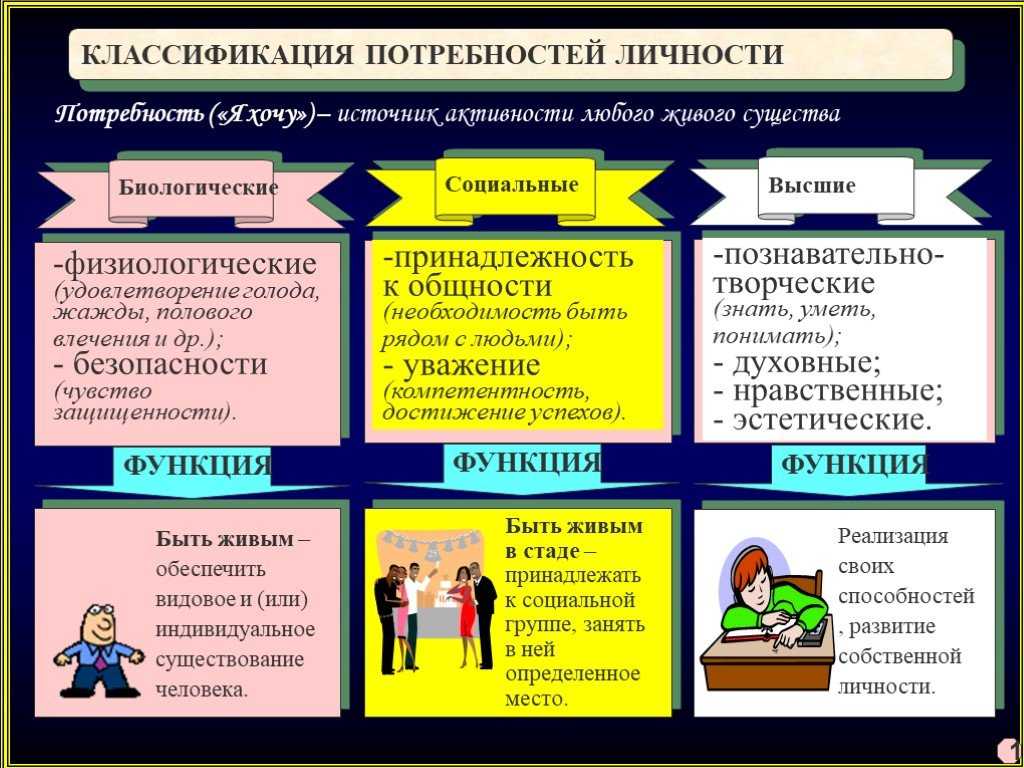

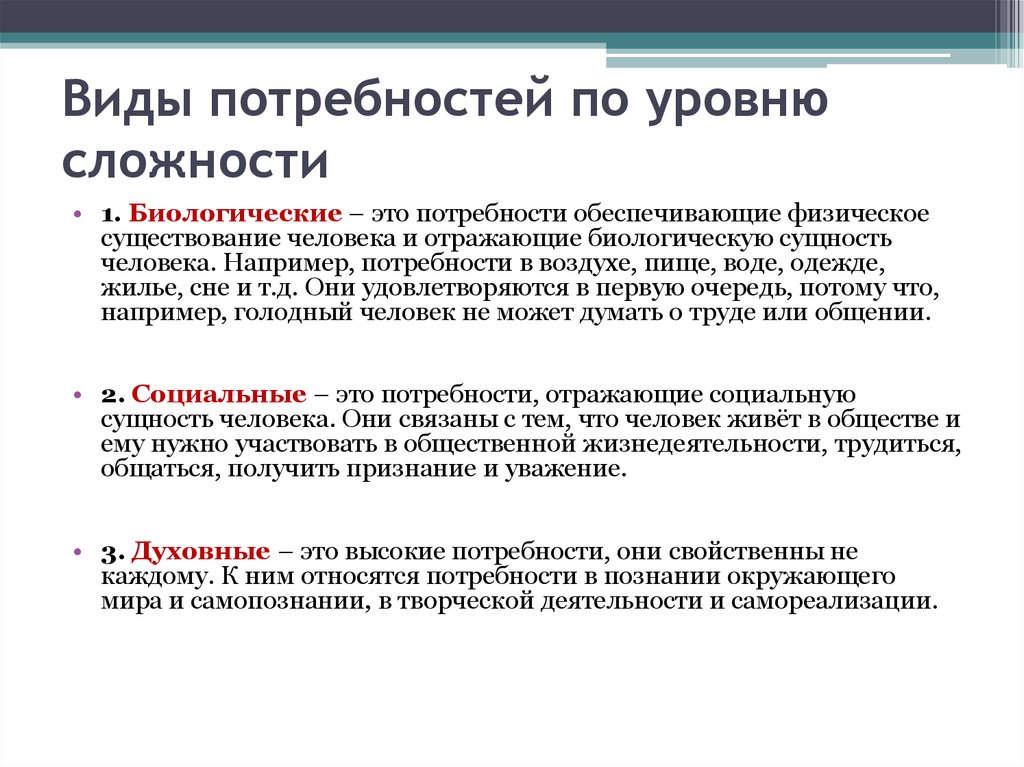

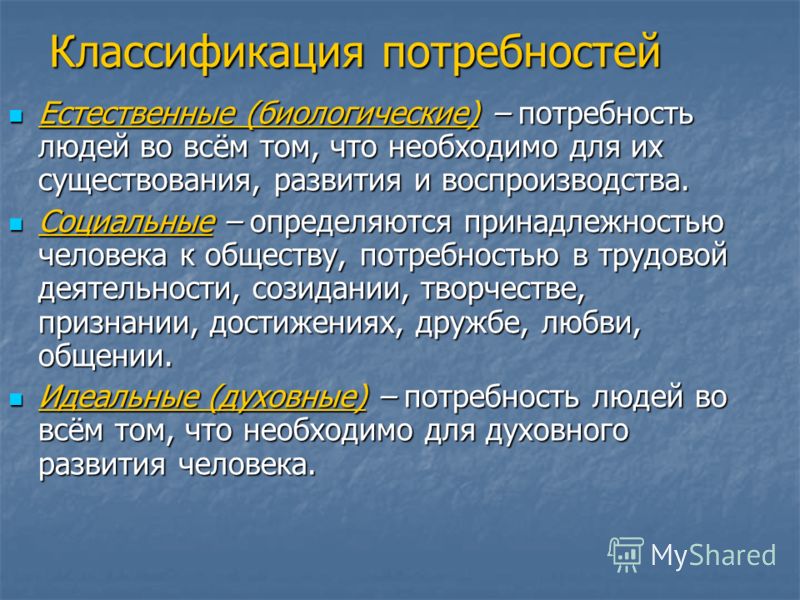

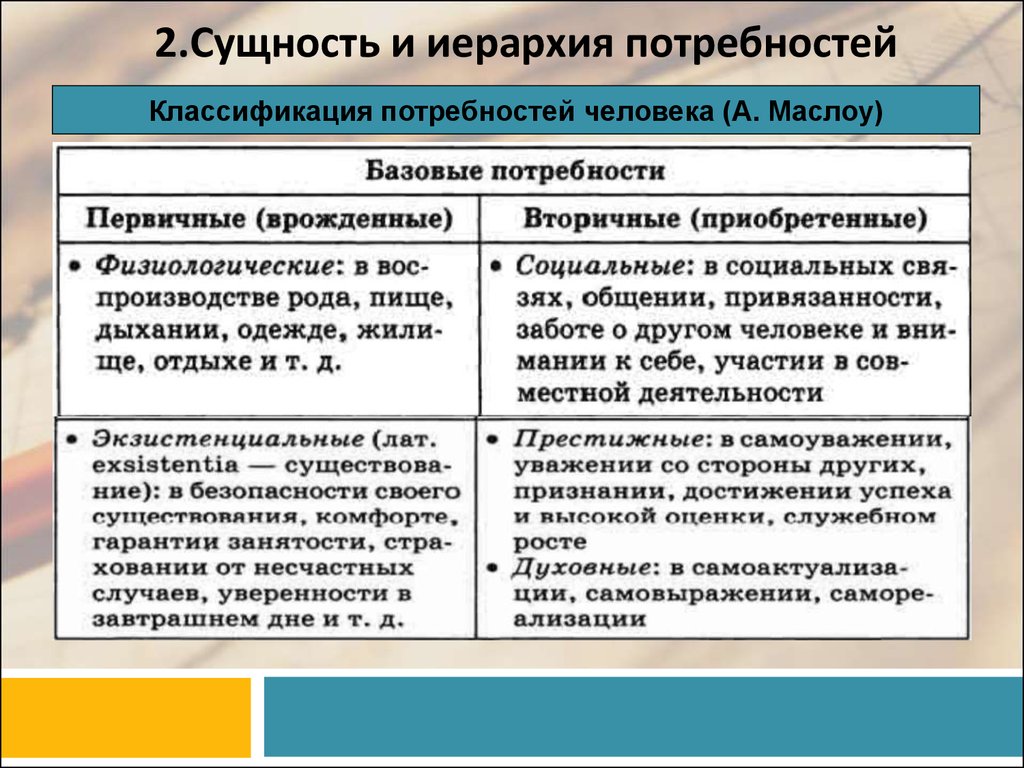

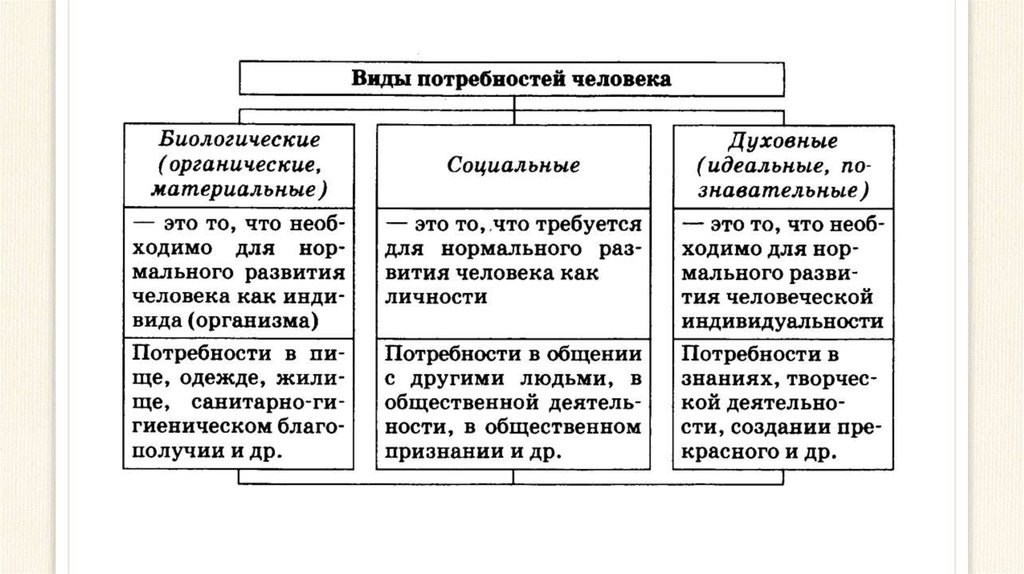

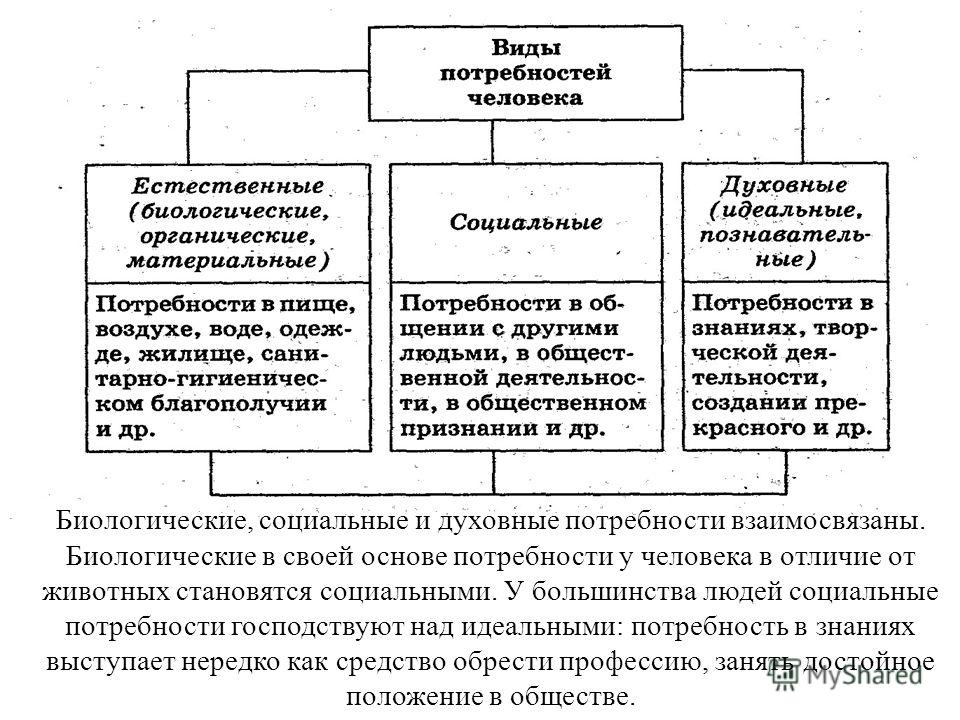

Потребности человека делятся на группы:

элементарные потребности: пища, одежда, вода;

вторичные потребности в конкретных вещах и условиях при возможности их выбора;

псевдопотребности, т.

е. потребности в предметах роскоши.

е. потребности в предметах роскоши.

Кроме того, различают базовые биологические потребности и псевдопотребности.

К базовым биологическим потребностям можно отнести:

безопасность;

тепловой, акуастический, электромагнитный комфорт;

состав воздуха;

питьевая вода;

сбалансированность питания;

определенные вкусовые характеристики пищи и ее безвредность, т.е. экологическая чистота;

продолжение рода и получение сексуального удовлетворения.

Все перечисленные потребности присущи не только человеку, но и другим живым существам1.

Если биологические

потребности не реализуются, то они

заменяются псевдопотребностями,

например, в агрессии, лидерстве. Подобная

псевдокомпенсация, в конечном счете,

ведет не только к асоциальному поведению

человека, но и к нарушению экологических

законов, т. е. правил поведения человека

в природе. Биологическое взаимодействие

людей друг с другом и с остальной природой

не полностью тождественно взаимодействию

животных друг с другом и с остальной

природой, оно всегда так или иначе, в

той или иной степени и в том или ином

отношении очеловечено. Однако пока

человек берется непосредственно и

специально не характеризуется социальное,

не объясняется, почему и как развивается,

«производится» специфически человеческое

в человеке, до тех пор не может быть

специально отличено то, что присуще

человеку именно как человеку, от того,

что присуще ему только как живому

существу

е. правил поведения человека

в природе. Биологическое взаимодействие

людей друг с другом и с остальной природой

не полностью тождественно взаимодействию

животных друг с другом и с остальной

природой, оно всегда так или иначе, в

той или иной степени и в том или ином

отношении очеловечено. Однако пока

человек берется непосредственно и

специально не характеризуется социальное,

не объясняется, почему и как развивается,

«производится» специфически человеческое

в человеке, до тех пор не может быть

специально отличено то, что присуще

человеку именно как человеку, от того,

что присуще ему только как живому

существу

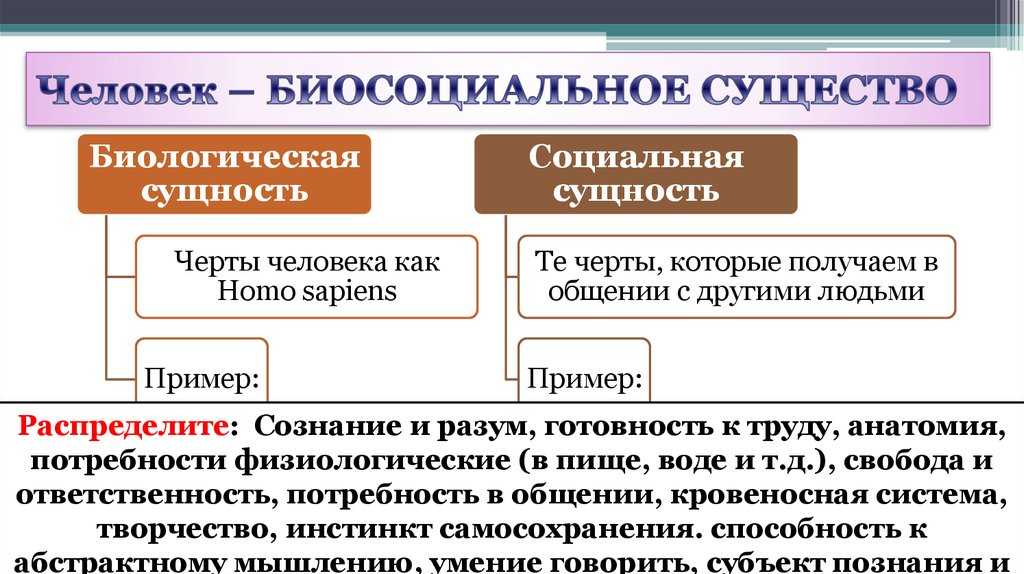

И все-таки человек

выступает на этой стадии рассмотрения

по преимуществу (но не исключительно)

со стороны своей биологической природы,

биологических взаимоотношений со средой

и друг с другом, а среда — главным образом

со стороны своей природной определенности.

Речь идет именно о людях, но в их

биологической определенности, в их

биологических взаимоотношениях.

Например, потребности в обуви, одежде, поскольку обувь, одежда необходимы для сохранения жизни, — физические потребности. Однако, даже не говоря о характере обуви, одежды, потребность в них для защиты от неблагоприятных внешних воздействий специфичны для человека. И все же первоначально социальное предстает непосредственно единым с биологическим и как бы моментом биологического, ибо поддержание и порождение жизни человека есть ближайшим и непосредственным образом животное, биологическое существование и порождение человека.

Таким образом,

непосредственное единство биологического

и социального, в непосредственно

рассматриваемых людях, предстает, прежде

всего, с биологической стороны этого

единства. В свою очередь эта биологическая

сторона двояка. Она представляет собой

биологическое отношение людей друг к

другу и к остальной природе

После характеристики

биологического в человеке и в отношениях

людей друг к другу, биологического,

взятого в относительной самостоятельности

по отношению к социальному, будет

специально рассмотрено социальное,

а затем специальному изучению подвергнется

проявление социального в биологическом,

единство социального и биологического,

а также формы этого единства.

Единство биологического и социального присутствует в нашем изложении с самого начала. И хотя оно и не представлено специально, тем не менее, влияет на последовательность и характер рассмотрения биологического.

При отображении

чисто биологического взаимодействия

(взятого в историческом аспекте) организма

и окружающей среды строго последовательное

изложение должно начинаться с

характеристики среды, из нее следует

вывести возможности существования тех

или иных организмов, отобразить их

строение, функционирование и т. п., и

лишь затем нарисовать картину обратного

воздействия организмов на окружающую

природу. Эта последовательность диктуется

тем, что в образовании и изменении сугубо

биологического взаимодействия организма

с окружающей средой в конечном счете

главным является воздействие окружающей

среды на организм, а не наоборот. Во

взаимодействии человека с окружающей

природой, напротив, главным оказывается

воздействие человека на окружающую

природу, человек главным образом не

приспосабливается к окружающей природе,

а по преимуществу «приспосабливает»

ее к себе, преобразует ее.

Итак, мы начинаем рассмотрение общества с биологического взаимодействия именно людей с остальной природой, при этом предполагается, что в это определение входит рассмотрение биологического отношения людей друг к другу.

Само биологическое взаимодействие людей с остальной природой есть процесс, и отображено оно может быть лишь процессом познания. С чего же целесообразно начать характеристику биологического взаимодействия людей с остальной природой?

Эти компоненты

взаимодействуют друг с другом. Но, как

уже было сказано ранее, при отображении

биологического взаимодействия человека

со средой необходимо начать с человека,

а не со среды. Рассмотрим сначала один

компонент взаимодействия, или

взаимодействие пока лишь со стороны

одного компонента. Человек как компонент

этого взаимодействия — живое существо

с определенным организмом, с определенным

строением тела. Если есть налицо организм

с определенным строением (а человек в

качестве живого существа здесь берется

просто как данный), то для поддержания

его жизни необходима соответствующая

окружающая среда.

Человек как компонент

этого взаимодействия — живое существо

с определенным организмом, с определенным

строением тела. Если есть налицо организм

с определенным строением (а человек в

качестве живого существа здесь берется

просто как данный), то для поддержания

его жизни необходима соответствующая

окружающая среда.

Поскольку предполагается данность организма человека, постольку организм предстает не изменяющимся, а значит, предполагается и природная среда, не изменяющаяся настолько, чтобы вызвать изменение строения организма человека.

Если биологическое взаимодействие людей с природой фиксируется как данное, имеющееся в наличии, то при его рассмотрении в первую очередь выступает тот факт, что человек должен жить, поддерживать свое существование, и лишь затем то, что он производит новую жизнь, поддерживает существование своего биологического вида.

Поддержание

собственно существования каждым

человеком есть реализация взаимоотношения

человека и среды для сохранения человека.

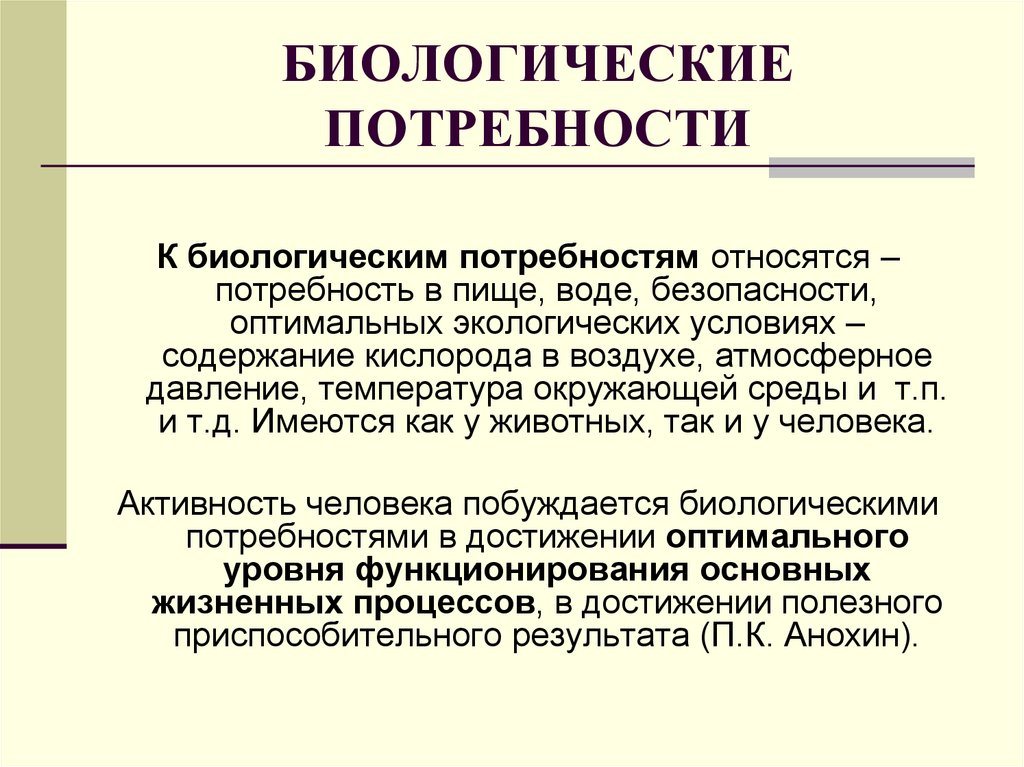

Определение нужды,

«требования» организма к окружающей

среде есть потребности — человека как

биологического существа. Потребности

являются биологическими, если они,

во-первых, необходимы для поддержания

жизни человека, а также, во-вторых, для

порождения новой жизни. В наиболее

простой форме и в наименее преобразованном

социальном виде биологические потребности

человека существуют в том случае, когда

они удовлетворяются непосредственно

и при помощи девственной природы

(например, дыхание в условиях незагрязненной

вследствие преобразующей деятельности

человека воздушной среды)4.

В наиболее

простой форме и в наименее преобразованном

социальном виде биологические потребности

человека существуют в том случае, когда

они удовлетворяются непосредственно

и при помощи девственной природы

(например, дыхание в условиях незагрязненной

вследствие преобразующей деятельности

человека воздушной среды)4.

Если же необходимые

биологические потребности не могут

быть удовлетворены лишь девственной

природой самой по себе, если они могут

быть удовлетворены посредством и на

основе преобразования природы, то тем

самым и постольку биологические

потребности начинают включаться или

включаются в социальное движение,

становятся социально «окрашенными»

биологическими потребностями. В той

или иной степени и животные изменяют

природу, но это изменение, в отличие от

человека, не характерно для них, не есть

та основа, на которой зиждется их

специфика в качестве животных. Подробнее

об этом, а также о стадиях превращения

животного воздействия на среду в

человеческое воздействие на среду будет

сказано позднее.

Биологические отношения людей к природе и друг к другу приобретают специфически человеческую окраску, если их осуществление так или иначе, в той или иной степени опосредствуется процессом общественного преобразования природы или процессами, вырастающими на основе последнего. Такие биологические отношения становятся вместе с тем и социальными.

Если человек, который берется при характеристике простейшего отношения как данное живое существо, предстает при предположенных обстоятельствах в качестве нуждающегося в определенной среде, в качестве имеющего потребности, то природная среда при этом, оказывается условием биологического существования людей, предметы природной среды выступают в виде предметов, способных удовлетворить потребности.

Характеристика

указанного взаимодействия с выделением

лишь необходимых биологических

потребностей и предметов, способных их

удовлетворить, есть характеристика

этого отношения в его потенции. Реализация

же его есть потребление, т. е. удовлетворение

потребностей предметами, способными

их удовлетворить. (В соответствии с

темой главы мы имеем в виду необходимые

биологические потребности, предметы,

способные их удовлетворить, и сам процесс

удовлетворения такого рода.)

Реализация

же его есть потребление, т. е. удовлетворение

потребностей предметами, способными

их удовлетворить. (В соответствии с

темой главы мы имеем в виду необходимые

биологические потребности, предметы,

способные их удовлетворить, и сам процесс

удовлетворения такого рода.)

Простейшее отношение человеческого общества, отношение, взятое в качестве реализующегося, есть потребление как удовлетворение биологических потребностей человека.

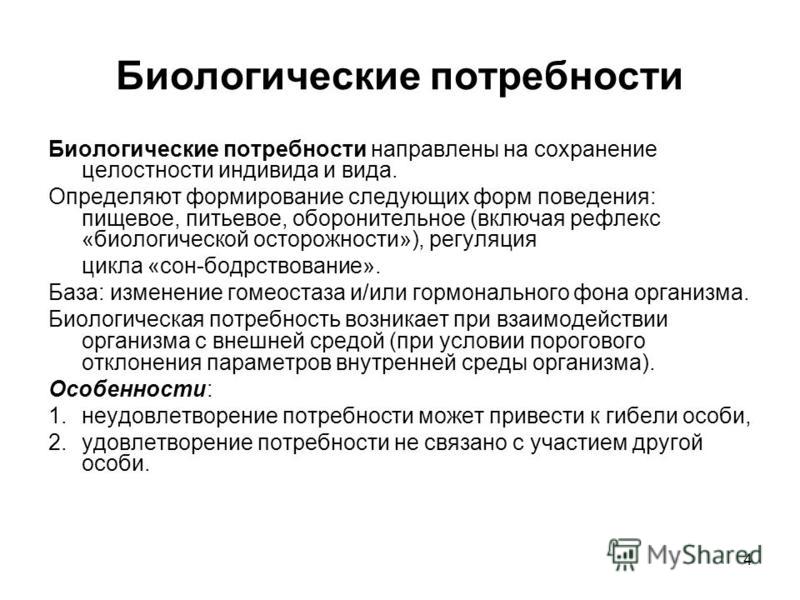

Биологические (естественные) потребности – это всеобщие первичные потребности жизнедеятельности организма, нормального функционирования человеческого тела: потребности питания и выделения, потребности расширения жизненного пространства, деторождения (воспроизводство рода), потребность физического развития, здоровья, общения с природой5.

Подчиняясь, зову

своей природы, человек побуждается к

действиям, направленным на немедленное

удовлетворение биологических потребностей. Естественные потребности — это проявления

того инстинкта жизни, которые свойственны

человеку так же, как и всему роду животных.

Естественные потребности — это проявления

того инстинкта жизни, которые свойственны

человеку так же, как и всему роду животных.

Биологические потребности человека, оставаясь биологическими по своей сущности, тогда становятся подлинно человеческими, когда они опосредуются условиями общественного бытия, детерминируются достигнутым уровнем культуры. «Голод есть голод, — писал Маркс, — однако голод, который утоляется вареным мясом, поедаемым с помощью ножа и вилки, — это иной голод, чем тот, при котором проглатывают сырое мясо, с помощью рук, ногтей и зубов»6.

В человеке заложена генетическая неистребимая потребность следовать вечному зову своего естества, зову окружающей природы. Вместе с тем, гармония человека с природой (внутренней и внешней) как самоцель — кратковременная ситуация мятежного человеческого духа, не терпящего продолжительного состояния покоя, душевного удовлетворения.

Быть в слитности

с естественным и растительным, и животным

миром, со своими биологическими

потребностями — желание преходящее,

временное, не суть выражение свободы

личности, а если оно и продолжительно,

то отягощено сознанием своей несвободы. Ибо мир природы — это не мир человека,

он может стать таковым лишь при условии,

что человек организует этот мир по-своему,

преобразовав его по законам человеческой

деятельности7.

Ибо мир природы — это не мир человека,

он может стать таковым лишь при условии,

что человек организует этот мир по-своему,

преобразовав его по законам человеческой

деятельности7.

Итак, человек как живое существо имеет биологические потребности, «требования» к окружающей среде, удовлетворение которых необходимо для поддержания его в качестве живого организма. Биологические потребности зависят от строения организма человека.

Поскольку организм

человека с возникновением человека как

нового биологического вида и до настоящего

времени не изменился (по крайней мере

ныне нет достоверных данных об изменениях,

если даже предположить, что они произошли),

постольку не изменились и необходимые

для поддержания жизни биологические

потребности человека. С точки зрения

обусловленности строением организма

биологические потребности имеют

неизменную качественную и количественную

определенность, неизменную меру,

неизменна с этой точки зрения и

совокупность «требований» организма

к среде.

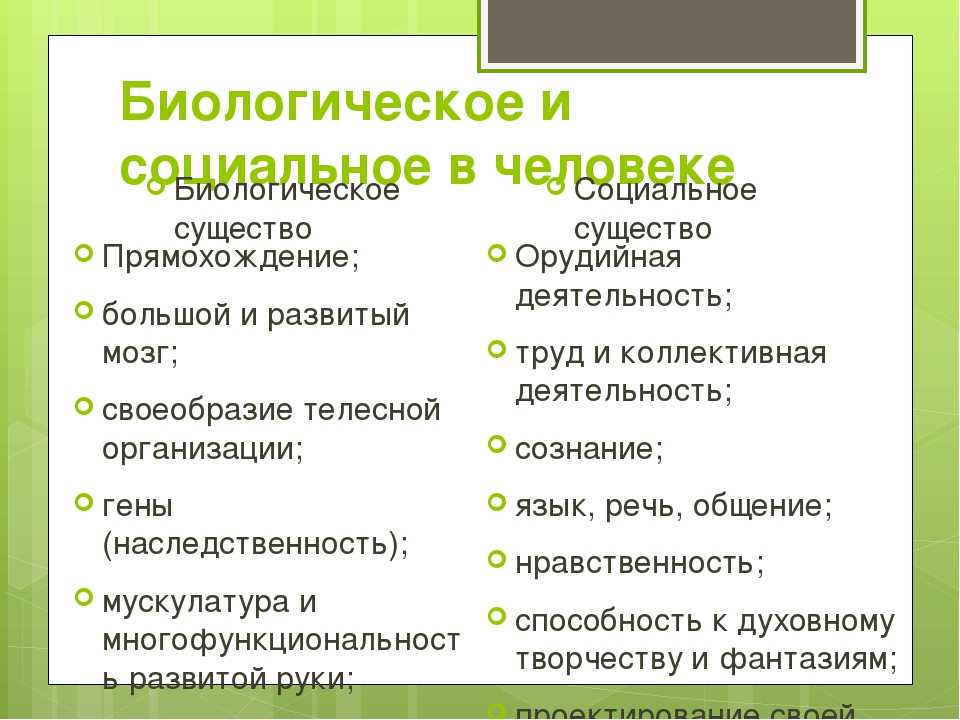

Биологические и социальные потребности, их взаимосвязь

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство

по образованию

РЕФЕРАТ

на

тему: «Биологические

и социальные потребности, их взаимосвязь»

выполнила студентка

заочного отделения гр. 2308.1

Попова Е.А.

Проверила:

Осташова Н.В.

Санкт-Петербург

2010

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ.……………………………………………………… |

| Биологические (естественные) потребности……………………………………4 |

Социальные

потребности………………………………………………… ..6 ..6 |

| Взаимосвязь

потребностей……………………………………………… |

| ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………… |

| СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………13 |

ВВЕДЕНИЕ

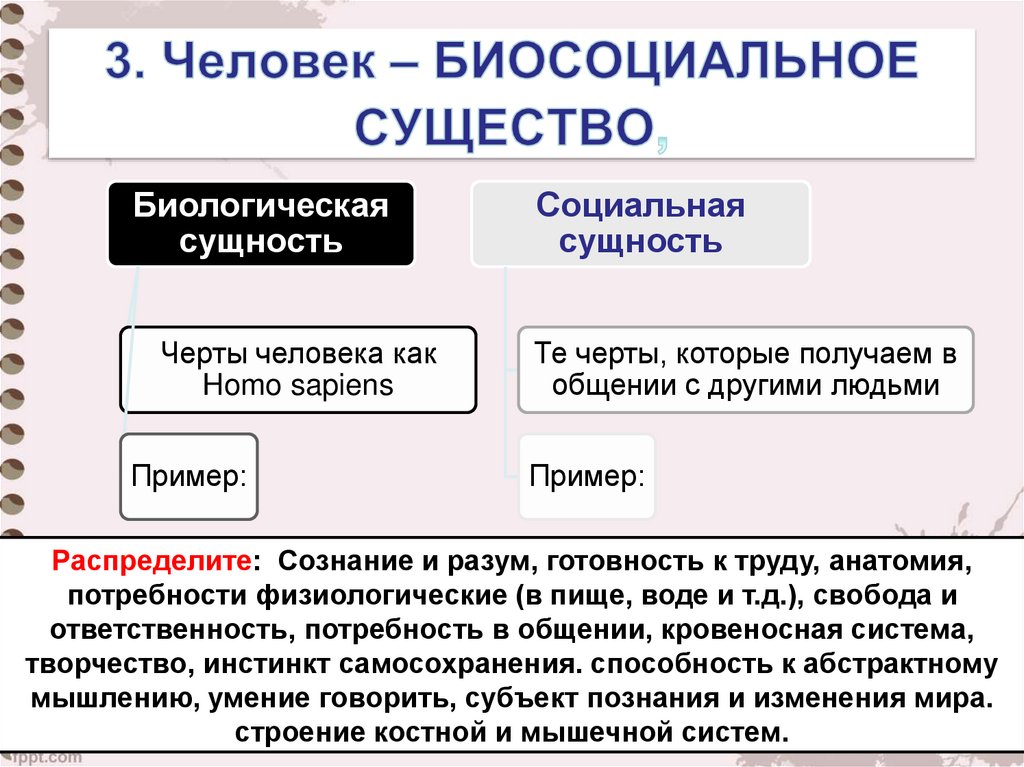

Как

и всякое живое существо, человек

является своеобразной метаболической

системой, существующей за счет обмена

веществ с окружающей средой. Он дышит,

потребляет различные природные продукты,

существует как биологическое тело в пределах

определенных физико-химических, органических

и других условий окружающей среды. Как

природное, биологическое существо, человек

рождается, растет, взрослеет, стареет

и умирает. Человеку, как и животному, свойственны

инстинкты, жизненные (витальные) потребности. Существуют также и биологически запрограммированные

протосоциальные (досоциальные) схемы

поведения человека как специфического

биологического вида. Биологические детерминанты

(факторы, определяющие существование

и развитие) определяются набором генов

у человека, балансом вырабатываемых гормонов,

обменом веществ и другими биологическими

факторами. Все это характеризует человека

как биологическое существо, определяет

его биологическую природу.

Существуют также и биологически запрограммированные

протосоциальные (досоциальные) схемы

поведения человека как специфического

биологического вида. Биологические детерминанты

(факторы, определяющие существование

и развитие) определяются набором генов

у человека, балансом вырабатываемых гормонов,

обменом веществ и другими биологическими

факторами. Все это характеризует человека

как биологическое существо, определяет

его биологическую природу.

Человек,

в отличие от животного, как бы

выходит за пределы своей биологической

природы и способен на такие действия,

которые не приносят ему никакой пользы,

ему свойственен альтруизм, он различает

добро и зло, справедливость и несправедливость,

способен. Человек — не только природное,

но и общественное существо, живущее в

особом мире — в обществе, которое социализирует

человека. Он рождается с набором биологических

черт, присущих ему как некоторому биологическому

виду. Человеком же разумным становится

под действием общества.

Цель данной работы: дать характеристику биологическим и социальным потребностям человека.

Задачи

работы: 1) рассмотреть биологические потребности;

2) рассмотреть социальные потребности.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ (ЕСТЕССТВЕННЫЕ) ПОТРЕБНОСТИ

Это всеобщие первичные потребности жизнедеятельности организма, нормального функционирования человеческого тела: потребности питания и выделения, потребности расширения жизненного пространства, деторождения (воспроизводство рода), потребность физического развития, здоровья, общения с природой.

Подчиняясь зову своей природы, человек побуждается к действиям, направленным на немедленное удовлетворение биологических потребностей. Естественные потребности — это проявления того инстинкта жизни, которые свойственны человеку так же, как и всему роду животных.

«Человек

есть животное homo naturalis, — писал Макс

Шелер. — Он, таким образом, не выделился

из животного мира, а был животным, есть

животное, и вечно будет животным». Но

весь парадокс заключается в том, что,

оставаясь животным, человек становится

человеком в меру преодоления своей животности.

Тот же самый Шелер и еще ранее Августин

Блаженный пытались создать теорию преодоления

человеком своей животности. В силу господства

души над телом, человек, по Августину,

вырван из природы и поставлен над ней.

Но в практической жизни тело довлеет

над душой человека: его разум подсказывает

лучшие поступки, но он следует худшему,

впадает в грех. В силу двойственности

своей природы человек думает как ангел,

но поступает как животное. В качестве

средства преодоления своей животности

Августин утверждал приоритет воли над

разумом, выступив впервые в истории философии

с позиции ярко выраженного волюнтаризма.

— Он, таким образом, не выделился

из животного мира, а был животным, есть

животное, и вечно будет животным». Но

весь парадокс заключается в том, что,

оставаясь животным, человек становится

человеком в меру преодоления своей животности.

Тот же самый Шелер и еще ранее Августин

Блаженный пытались создать теорию преодоления

человеком своей животности. В силу господства

души над телом, человек, по Августину,

вырван из природы и поставлен над ней.

Но в практической жизни тело довлеет

над душой человека: его разум подсказывает

лучшие поступки, но он следует худшему,

впадает в грех. В силу двойственности

своей природы человек думает как ангел,

но поступает как животное. В качестве

средства преодоления своей животности

Августин утверждал приоритет воли над

разумом, выступив впервые в истории философии

с позиции ярко выраженного волюнтаризма.

Биологические

потребности человека, оставаясь

биологическими по своей сущности,

тогда становятся подлинно человеческими,

когда они опосредуются условиями

общественного бытия, детерминируются

достигнутым уровнем культуры. «Голод

есть голод, — писал Маркс, -однако голод,

который утоляется вареным мясом, поедаемым

с помощью ножа и вилки, — это иной голод,

чем тот, при котором проглатывают сырое

мясо, с помощью рук, ногтей и зубов».

«Голод

есть голод, — писал Маркс, -однако голод,

который утоляется вареным мясом, поедаемым

с помощью ножа и вилки, — это иной голод,

чем тот, при котором проглатывают сырое

мясо, с помощью рук, ногтей и зубов».

В

«Экономическо-философских  В этом ракурсе следует рассматривать

и потребность человека в общении с окружающей

природой.

В этом ракурсе следует рассматривать

и потребность человека в общении с окружающей

природой.

В человеке заложена генетическая неистребимая потребность следовать вечному зову своего естества, зову окружающей природы. Вместе с тем, гармония человека с природой (внутренней и внешней) как самоцель — кратковременная ситуация мятежного человеческого духа, не терпящего продолжительного состояния покоя, душевного удовлетворения.

Быть в слитности с естественным и растительным, и животным миром, со своими биологическими потребностями — желание преходящее, временное, не суть выражение свободы личности, а если оно и продолжительно, то отягощено сознанием своей несвободы. Ибо мир природы — это не мир человека, он может стать таковым лишь при условии, что человек организует этот мир по-своему, преобразовав его по законам человеческой деятельности.

Резюмируя

сказанное, можно сделать вывод:

человека удовлетворяет только такое

общение с природой, при котором

остаются следы его самоутверждения

в природе, То есть удовлетворяет

не девственная, а измененная природа. Пассивное, созерцательное отношение

к природе воспринимается человеком лишь

как временная пауза вечно бытийствующей

деятельной сущности.

Пассивное, созерцательное отношение

к природе воспринимается человеком лишь

как временная пауза вечно бытийствующей

деятельной сущности.

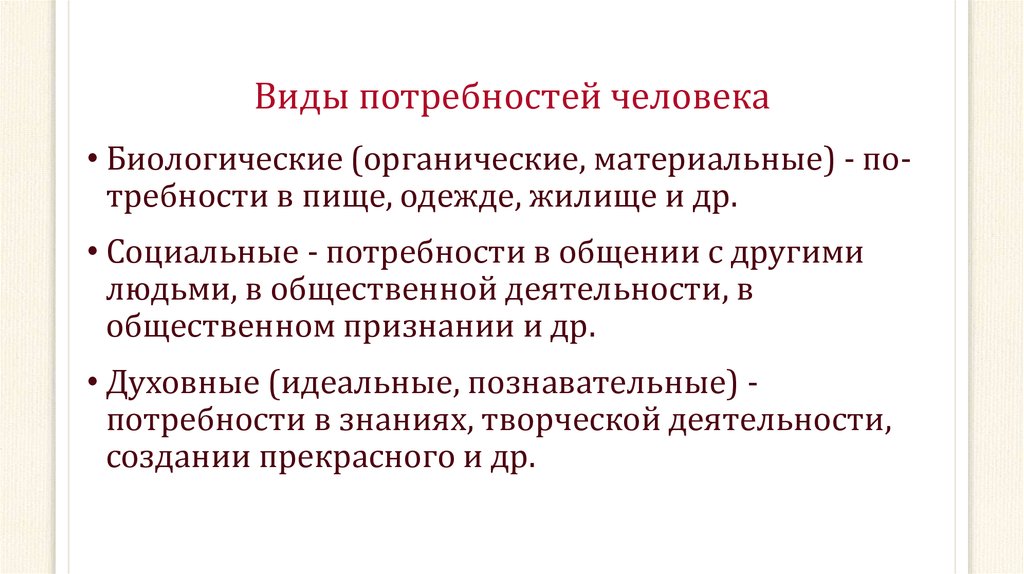

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

В отличие от биологических и материальных потребностей социальные потребности не так настойчиво дают о себе знать, они существуют как само собой разумеющееся, не побуждают человека к их немедленному удовлетворению. Было бы, однако, непростительной ошибкой делать вывод, что социальные потребности играют второстепенную роль в жизни человека и общества.

Наоборот,

социальные потребности в иерархии потребностей

играют определяющую роль. На заре возникновения

человека, для обуздания зоологического

индивидуализма люди объединялись, создавали

табу на владение гаремами, совместно

участвовали в охоте на дикого зверя, четко

понимали различия между «своими»

и «чужими», совместно вели борьбу

со стихиями природы. Благодаря превалированию

потребностей «для другого» над потребностями

«для себя» человек стал человеком,

создал собственную историю. Бытие человека

в обществе, бытие для общества и через

посредство общества — центральная сфера

проявления сущностных сил человека, первое

необходимое условие реализации всех

остальных потребностей: биологических,

материальных, духовных.

Бытие человека

в обществе, бытие для общества и через

посредство общества — центральная сфера

проявления сущностных сил человека, первое

необходимое условие реализации всех

остальных потребностей: биологических,

материальных, духовных.

Социальные потребности существуют в бесконечном многообразии форм. Не пытаясь представить все проявления социальных потребностей, мы будем классифицировать эти группы потребностей по трем признакам-критериям: 1) потребности для других; 2) потребности для себя; 3) потребности вместе с другими.

Потребности

для других — это потребности, выражающие

родовую сущность человека. Это — потребность

общения, потребность защиты слабого.

Наиболее концентрировано потребность

«для других» выражается в альтруизме

— в потребности жертвовать собой во имя

другого. Потребность «для других»

реализуется, преодолевая вечный эгоистический

принцип «для себя». Примером потребности

«для других» может служить герой

рассказа Ю. Нагибина «Иван». «Ему

доставляло куда больше удовольствия

стараться для кого-то, нежели для самого

себя. Наверное, это и есть любовь к людям…

Но признательность не била из нас фонтаном.

Ивана безбожно эксплуатировали, обманывали,

обирали».

Нагибина «Иван». «Ему

доставляло куда больше удовольствия

стараться для кого-то, нежели для самого

себя. Наверное, это и есть любовь к людям…

Но признательность не била из нас фонтаном.

Ивана безбожно эксплуатировали, обманывали,

обирали».

2.

Потребность «для себя»: потребность

самоутверждения в обществе, потребность

самореализации, потребность самоидентификации,

потребность иметь свое место в обществе,

в коллективе, потребность власти и т.

д. Потребности «для себя» потому

называются социальными, что они неразрывно

связаны с потребностями «для других»,

и только через них могут быть реализованы.

В большинстве случаев потребности «для

себя» выступают как иносказательное

выражение потребностей «для других».

Об этом единстве и взаимопроникновении

противоположностей — потребностей «для

себя» и потребностей «для других»

— так пишет П. М. Ершов: «Существование

и даже «сотрудничество» в одном человеке

противоположных тенденций «для себя»

и «для других» возможно, пока речь

идет не об отдельных и не о глубинных

потребностях, а о средствах удовлетворения

тех либо других — о потребностях служебных

и производных. Притязание даже на самое

значительное место «для себя» легче

реализовать, если при этом по возможности

не задевать притязания других людей;

наиболее продуктивными средствами достижения

эгоистических целей являются такие, в

которых содержится некоторая компенсация

«для других» -тех, кто претендует

на то же место, но может довольствоваться

и меньшим…»

Притязание даже на самое

значительное место «для себя» легче

реализовать, если при этом по возможности

не задевать притязания других людей;

наиболее продуктивными средствами достижения

эгоистических целей являются такие, в

которых содержится некоторая компенсация

«для других» -тех, кто претендует

на то же место, но может довольствоваться

и меньшим…»

3.

Потребности «вместе с другими»

Особенности

потребностей «вместе с другими»

состоят в том, что они объединяют

людей для решения назревших задач общественного

прогресса. Так, нашествие немецко-фашистских

войск на территорию СССР в 1941 г. стало

мощным стимулом для организации отпора,

и эта потребность носила всеобщий характер.

Сегодня наглая агрессия США и стран НАТО

на Югославию сформировала общую потребность

народов мира к осуждению неспровоцированных

бомбардировок городов Югославии, способствовало

сплочению югославского народа в их решимости

вести бескомпромиссную борьбу с агрессором.

Самый

уважаемый человек — это человек, обладающий

богатством социальных потребностей и

направляющий все усилия своей души на

удовлетворение этих потребностей. Это

человек — подвижник, революционер, народный

трибун, приносящий всю свою жизнь на алтарь

отечества, на алтарь общественного прогресса.

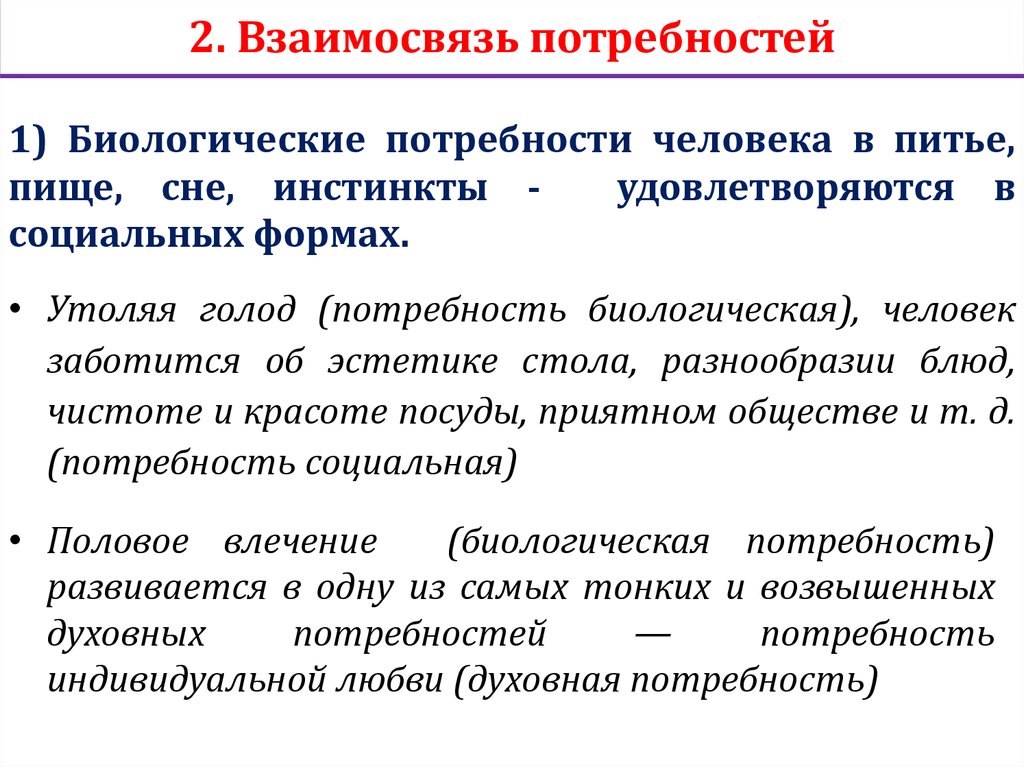

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОТРЕБНОСТЕЙ

Понимание

приведенной выше классификации

потребностей будет малоэффективным,

если мы будет трактовать каждую потребность

в изоляции от других потребностей

или исследовать субординацию потребностей

в зависимости от однозначного определения

оной какой-либо ведущей потребности.

Ни одна человеческая потребность не существует

в чистом виде, все они взаимосвязаны и

переплетены таким образом, что представляют

собой сложную мозаику, множеством нитей

связанную с возможностями их реализации

в практической деятельности. Потребность

как таковая представляет собой лишь фрагмент

внутреннего душевного мира человека

и для своей реализации предполагает сложную

процедуру: мотивацию выбора предмета

потребности, осознание через интересы

и цель деятельности. На этом пути потребность

претерпевает серьезную трансформацию,

превращаясь нередко в свою противоположность.

Потребность

как таковая представляет собой лишь фрагмент

внутреннего душевного мира человека

и для своей реализации предполагает сложную

процедуру: мотивацию выбора предмета

потребности, осознание через интересы

и цель деятельности. На этом пути потребность

претерпевает серьезную трансформацию,

превращаясь нередко в свою противоположность.

Как побудитель человеческой деятельности потребность только тогда побуждает человека на великие свержения, когда она озарена смыслом жизни, служит этой великой цели, которую личность стремится достичь. Хорошо об этом сказал Гете: Я уважаю человека, который отчетливо знает, чего хочет, неутомимо совершенствуется, понимает, какие средства потребны для достижения его цели, умеет владеть и воспользоваться ими; велика или мала его цель, заслуживает ли похвалы или хулы -это для меня вопрос второстепенный.

Биология, классификация и сущность | Аристотель о значении и сущности

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicАристотель о значении и сущностиДревняя философияФилософия языкаОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicАристотель о значении и сущностиДревняя философияФилософия языкаОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы Введите поисковый запрос

Расширенный поиск

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Твиттер

- Подробнее

Укажите

Чарльз, Дэвид, «Биология, классификация и сущность», Аристотель о значении и сущности (

Oxford, 2002; онлайн-издание, Oxford Academic, 1 ноября 2003 г. ), https://doi.org/10.1093/019925673X .003.0013, по состоянию на 10 апреля 2023 г.

), https://doi.org/10.1093/019925673X .003.0013, по состоянию на 10 апреля 2023 г.

Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicАристотель о значении и сущностиДревняя философияФилософия языкаОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicАристотель о значении и сущностиДревняя философияФилософия языкаОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы Введите поисковый запрос

Advanced Search

Abstract

Аристотель в Historia Animalium, следует (и модифицирует) подходу к классификации, включающему объяснение, который он разработал по образцу апостериорной аналитики . Таким образом, он опирается в своей теории классификации животных на свой объяснительный отчет о функциях души, разработанный в De Anima . Однако его проект сталкивается с серьезной проблемой: ему не удалось раскрыть в своем исследовании биологических явлений единые, причинно-основные сущности, которых требовала его теория определения. Я думаю, сможет ли Аристотель разрешить этот кризис, оставаясь при этом верным основным чертам своей теории.0034 Аналитика Парадигма.

Таким образом, он опирается в своей теории классификации животных на свой объяснительный отчет о функциях души, разработанный в De Anima . Однако его проект сталкивается с серьезной проблемой: ему не удалось раскрыть в своем исследовании биологических явлений единые, причинно-основные сущности, которых требовала его теория определения. Я думаю, сможет ли Аристотель разрешить этот кризис, оставаясь при этом верным основным чертам своей теории.0034 Аналитика Парадигма.

Ключевые слова: Аристотель, биологическая классификация, классификация, общая природа, De Partibus Animalium, определение, разделение, объяснение, Historia Animalium, виды

Тема

Философия языкаДревняя философия

Коллекция: Оксфордская стипендия онлайн

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Щелкните Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа в систему.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. См. ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т. д.

д.

Покупка

Наши книги можно приобрести по подписке или приобрести в библиотеках и учреждениях.

Информация о покупке

2014: КАКАЯ НАУЧНАЯ ИДЕЯ ГОТОВА К ПЕНСИИ?

Эссенциалистское мышление — это вера в то, что знакомые категории — собаки и кошки, пространство и время, эмоции и мысли — имеют под собой сущность, которая делает их такими, какие они есть. Эта вера является ключевым препятствием для научного понимания и прогресса. В додарвиновской биологии, например, ученые считали, что каждый вид имеет основную сущность или физический тип, а вариации считались ошибкой. Дарвин бросил вызов этой эссенциалистской точке зрения, заметив, что вид — это концептуальная категория, содержащая популяцию различных особей, а не ошибочные вариации одной идеальной особи. Даже после того, как идеи Дарвина были приняты, эссенциализм прочно держался, поскольку биологи объявили, что гены являются сущностью всех живых существ, полностью объясняя дарвиновскую изменчивость. Сегодня мы знаем, что экспрессия генов регулируется окружающей средой, и это открытие — после долгих споров — вызвало сдвиг парадигмы в биологии.

Сегодня мы знаем, что экспрессия генов регулируется окружающей средой, и это открытие — после долгих споров — вызвало сдвиг парадигмы в биологии.

В физике до Эйнштейна ученые считали пространство и время отдельными физическими величинами. Эйнштейн опроверг это различие, объединив пространство и время и показав, что они соотносятся с воспринимающим. Тем не менее, эссенциалистское мышление по-прежнему просматривается каждый раз, когда студент спрашивает: «Если Вселенная расширяется, что это за расширение в ?»

В моей области психологии до сих пор свирепствует эссенциалистская мысль. Многие психологи, например, определяют эмоции как поведение (например, крыса замирает от страха или атакует в гневе), каждое из которых автоматически запускается своей собственной схемой, так что схема поведения (замирание, нападение) является схемой поведения. эмоции (страх, гнев). Когда другие ученые показали, что на самом деле крысы ведут себя по-разному в вызывающих страх ситуациях — иногда замирая, но иногда убегая или даже нападая, — это несоответствие было «решено» путем переопределения страха, чтобы иметь несколько типов, каждый из которых имеет свою собственную сущность. . Этот метод создания все более тонких категорий, каждая из которых имеет свою биологическую сущность, считается научным прогрессом, а не отказом от эссенциализма, как это сделали Дарвин и Эйнштейн. К счастью, появились другие подходы к эмоциям, не требующие сущностей. Психологическая конструкция, например, рассматривает такие эмоции, как страх или гнев, как категорию с различными экземплярами, как это делал Дарвин с видами.

. Этот метод создания все более тонких категорий, каждая из которых имеет свою биологическую сущность, считается научным прогрессом, а не отказом от эссенциализма, как это сделали Дарвин и Эйнштейн. К счастью, появились другие подходы к эмоциям, не требующие сущностей. Психологическая конструкция, например, рассматривает такие эмоции, как страх или гнев, как категорию с различными экземплярами, как это делал Дарвин с видами.

Эссенциализм также можно увидеть в исследованиях, которые сканируют человеческий мозг, пытаясь определить местонахождение мозговой ткани, отвечающей за каждую эмоцию. Сначала ученые предположили, что каждая эмоция может быть локализована в определенной области мозга (например, страх возникает в миндалевидном теле), но они обнаружили, что каждая область активна для множества эмоций, больше, чем можно было бы ожидать случайно. С тех пор ученые искали мозговую сущность каждой эмоции в специальных сетях мозга и в вероятностных паттернах по всему мозгу, всегда предполагая, что у каждой эмоции есть сущность, которую нужно найти, а не отказываясь от эссенциализма.

Тот факт, что различные области и сети мозга проявляют повышенную активность при различных эмоциях, представляет собой проблему не только для исследования эмоций. Они также проявляют повышенную активность во время другой умственной деятельности, такой как познание и восприятие, и были вовлечены в психические заболевания от депрессии до шизофрении и аутизма. Это отсутствие конкретики привело к заявлениям (в новостях, блогах и популярных книгах), что мы ничего не узнали из экспериментов по визуализации мозга. Эта кажущаяся неудача на самом деле является успехом. Данные кричат, что эссенциализм неверен: отдельные области мозга, цепи, сети и даже нейроны не являются одноцелевыми. Данные указывают на новую модель того, как мозг конструирует разум. Однако ученые понимают данные через призму своих предположений. Пока эти предположения не изменятся, научный прогресс будет ограничен.

Некоторые темы в психологии вышли за рамки эссенциалистских взглядов. Память, например, когда-то считалась единым процессом, а позже была разделена на отдельные подтипы, такие как семантическая память и эпизодическая память. В настоящее время считается, что воспоминания создаются в рамках функциональной архитектуры мозга, а не находятся в конкретной мозговой ткани. Можно надеяться, что другие области психологии и неврологии вскоре последуют их примеру. Например, познание и эмоции по-прежнему считаются отдельными процессами в разуме и мозге, но появляется все больше свидетельств того, что мозг не уважает это разделение. Это означает, что любая психологическая теория, в которой эмоции и когниция противостоят друг другу или в которой когниция регулирует эмоции, неверна.

В настоящее время считается, что воспоминания создаются в рамках функциональной архитектуры мозга, а не находятся в конкретной мозговой ткани. Можно надеяться, что другие области психологии и неврологии вскоре последуют их примеру. Например, познание и эмоции по-прежнему считаются отдельными процессами в разуме и мозге, но появляется все больше свидетельств того, что мозг не уважает это разделение. Это означает, что любая психологическая теория, в которой эмоции и когниция противостоят друг другу или в которой когниция регулирует эмоции, неверна.

Избавить науку от эссенциализма легче сказать, чем сделать. Подумайте о простоте этого эссенциалистского утверждения из прошлого: «Ген X вызывает рак». Звучит правдоподобно и не требует особых усилий для понимания. Сравните это с более поздним объяснением: «Человек в данной ситуации, который интерпретирует эту ситуацию как стрессовую, может испытывать изменения в своей симпатической нервной системе, которые стимулируют экспрессию определенных генов, что делает его уязвимым для рака».

е. потребности в предметах роскоши.

е. потребности в предметах роскоши.