Виды речи в русском языке – функции и формы (2 класс)

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 623.

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 623.

Понимание основ речи, ее строения и истоков, очень важно. Ученик 2 класса, который знает, какие существуют виды речи в русском языке, может грамотно объяснить их особенности и понимает, почему она принимает те или иные формы, может с полным правом считать, что он заложил основу для того, чтобы грамотно излагать свои мысли. Итак, существует два основных вида речи – устная и письменная.

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Кучминой Надеждой Владимировной.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Виды и функции речи

Устная речь – та, которая произносится, говорится. Ее же люди слышат. И ее основная функция – это коммуникация, то есть передача информации от одного человека к другому.

Слово “устный” произошло от древнерусского “уста” – так раньше назывались губы.

Второй вид речи – это письменная. Из ее названия также понятно, что это то, что записано с помощью букв и других знаков. То есть все, что мы читаем и пишем, относится к этому виду. Она также может служить для общения между людьми, но выполняет и другие функции. Так, она необходима для фиксирования информации и выражения мыслей.

Какие формы речи существуют в русском языке?

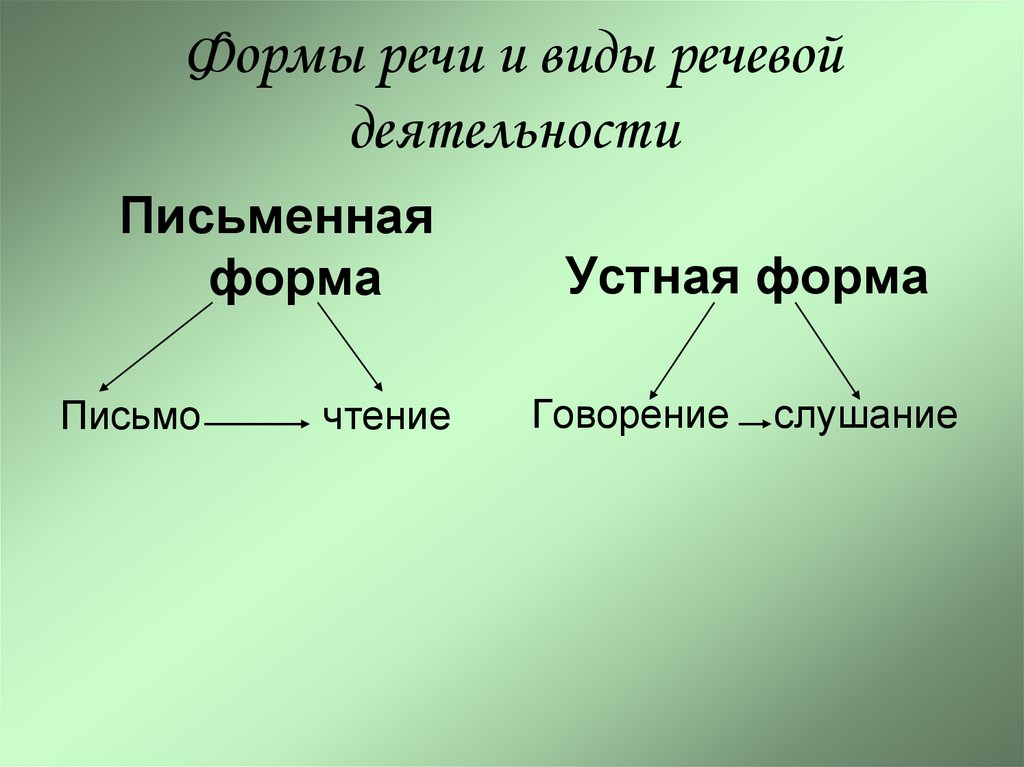

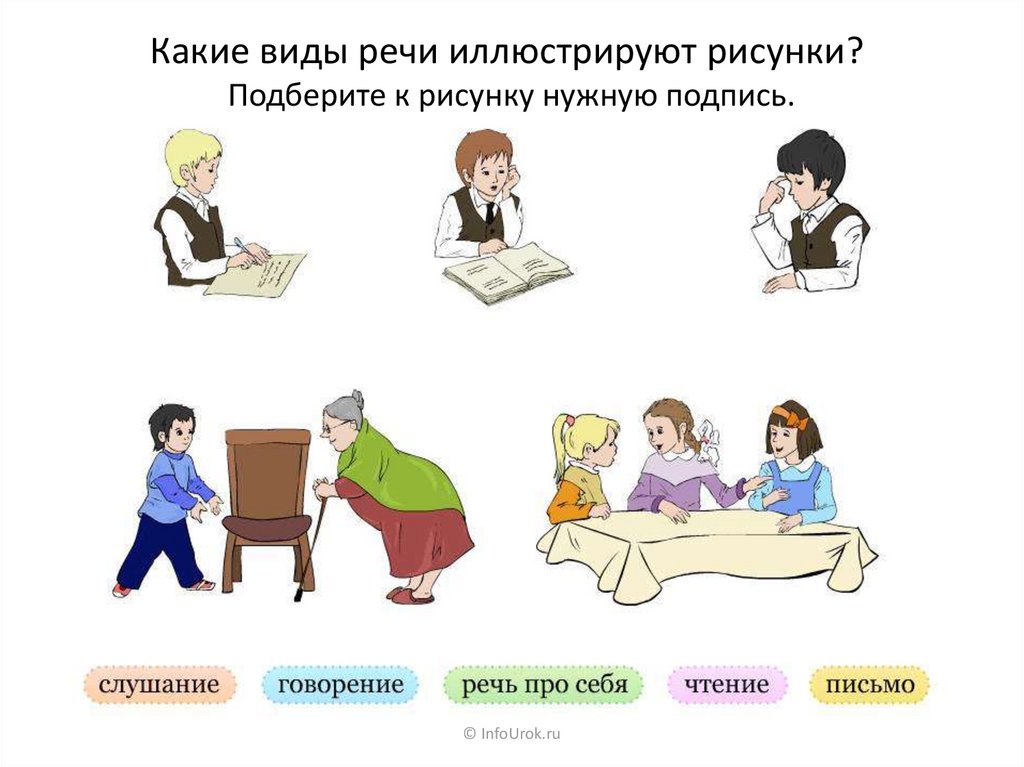

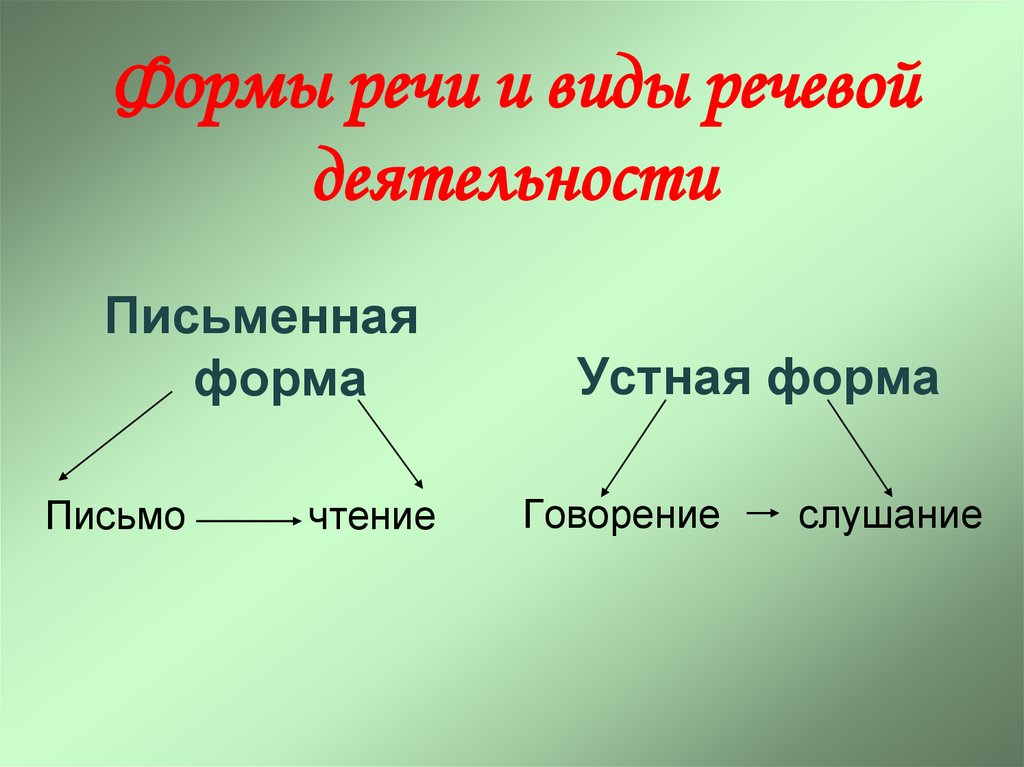

Есть несколько основных форм речи, которые непосредственно связаны с ее видами. И первая – это говорение, то есть форма, которую принимает устная речь. Когда человек говорит, он выражает свои мысли с помощью слов, сказанных вслух. Таким образом он передает информацию одному или нескольким людям, с которыми говорит, а они его слушают. Таким образом, ещё одна форма устной речи – слушание. Но говорение не обязательно является диалогом – это может быть публичное выступление, речь диктора на телевидении и так далее. На письме оно выражается с помощью прямой речи, но она только передает сказанное, не являясь говорением.

Письменная форма – это речь на письме. Но если письменный вид речи – это не только фиксация (письмо), но и прочтение написанного, то выделяется и другая форма письменной речи – чтение.

Таким образом всего форм четыре.

Примеры разных видов речи

Чтобы лучше понять тему, стоит рассмотреть разновидности речи с примерами. Так, устная речь – это разговор с мамой, ответ на уроке, рассказ учителя, реплики героев в фильме и так далее.

Письменная – это конспект урока, сочинение, даже записка на холодильнике. Кстати, когда человек печатает на машинке или компьютере – это тоже письменная форма речи.

Раньше для того, чтобы записать свои мысли, люди использовали пиктограммы – это такие специальные символы. Сегодня для этого, в основном, используются буквы, но в некоторых странах (таких, как Япония, Китай, Корея и другие) письменная речь передается с помощью иероглифов.

Что мы узнали?

В русском языке, по мнению лингвистов, существует два вида речи – письменная и устная. Они нужны для того, чтобы общаться с другими людьми, фиксировать информацию на бумаге или в специальной программе, приводить информацию в систему, размышлять, а также читать и слушать.

Они нужны для того, чтобы общаться с другими людьми, фиксировать информацию на бумаге или в специальной программе, приводить информацию в систему, размышлять, а также читать и слушать.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

Наталия Хоменко

10/10

Любовь Хоменко

9/10

Тук Тук

9/10

Кирилл Дударев

9/10

Сергей Ефремов

9/10

Оценка статьи

4.6

Средняя оценка: 4.6

Всего получено оценок: 623.

А какая ваша оценка?

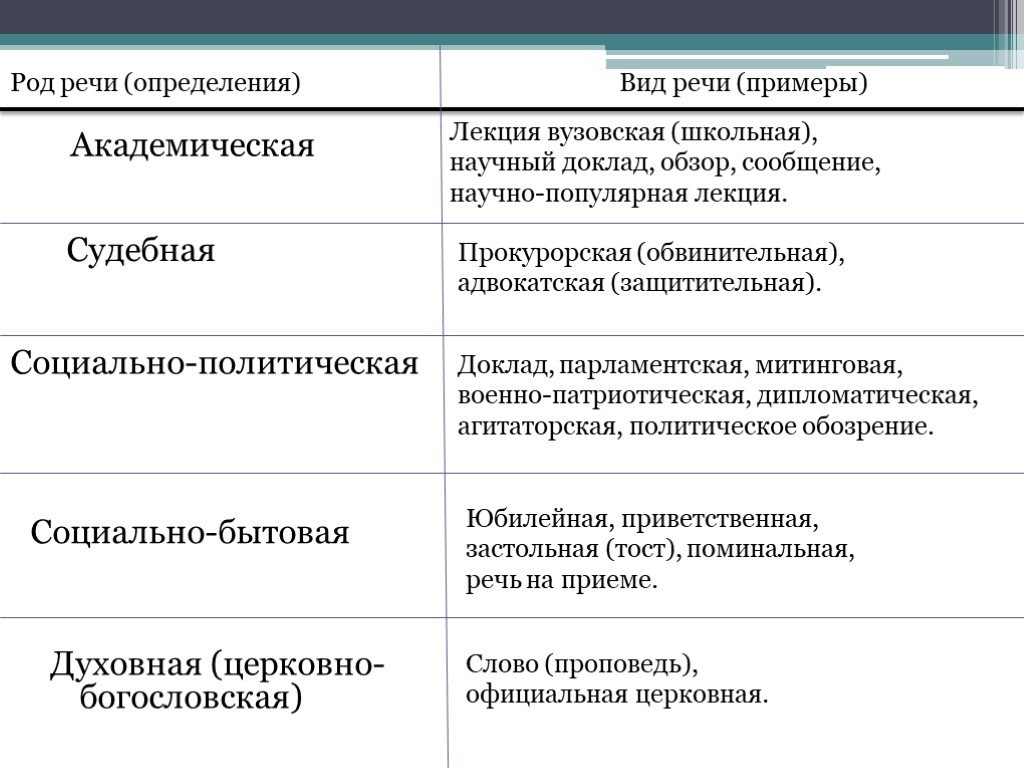

Виды речи

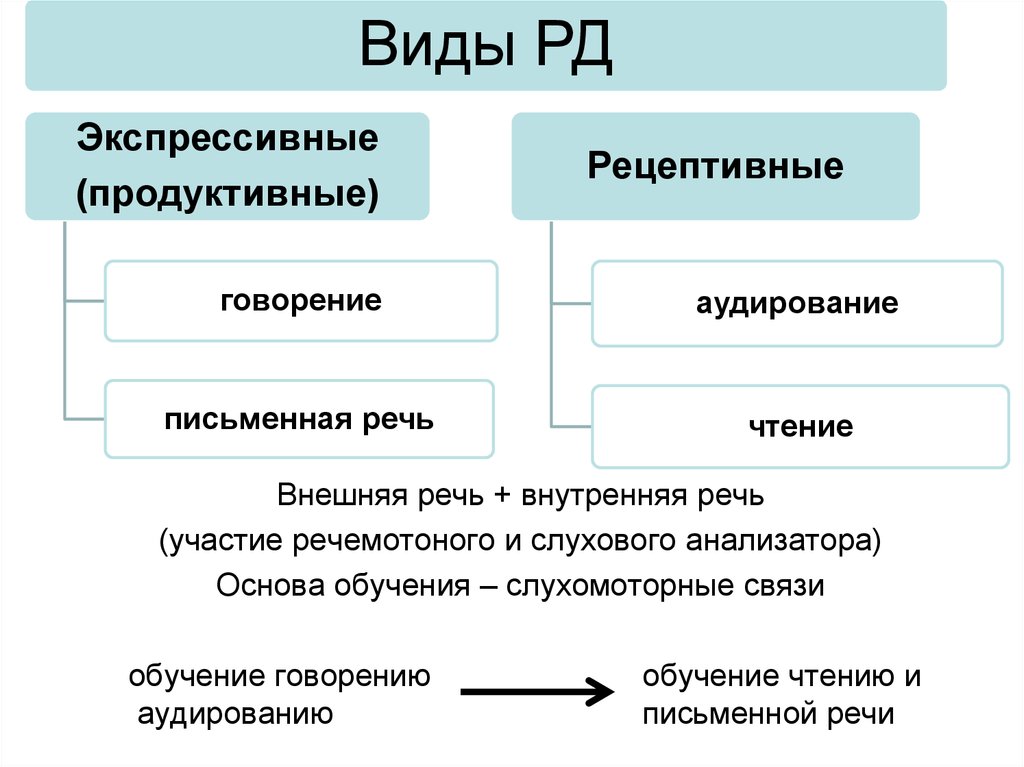

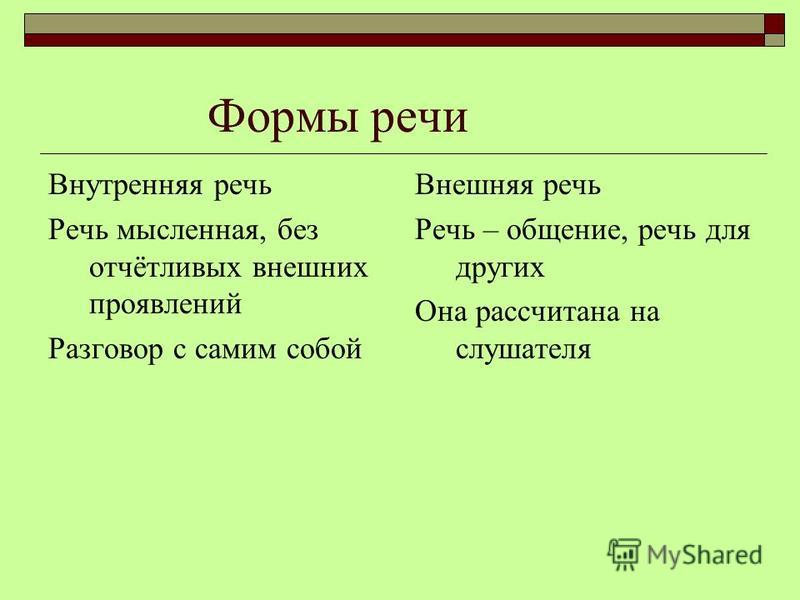

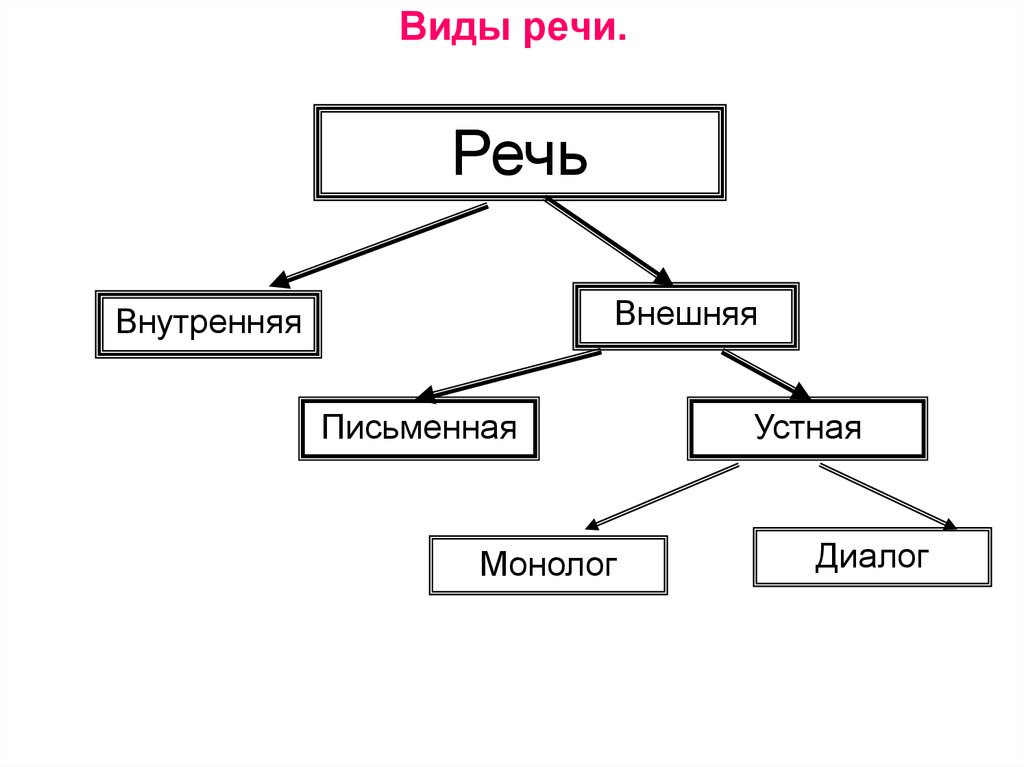

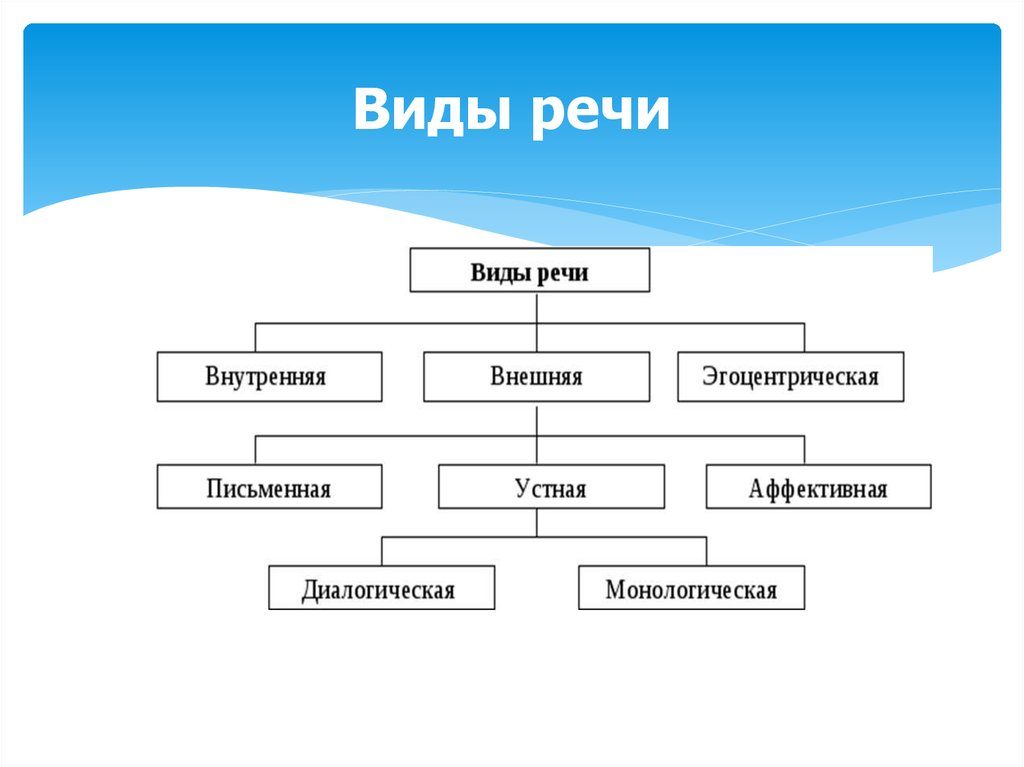

Соответственно множеству своих функций речь является полиморфной деятельностью, т.е. в своих различных функциональных назначениях представлена в разных формах и видах. В психологии в основном различают две формы речи:

внешнюю;

внутреннюю.

Внешняя речь — система используемых человеком звуковых сигналов, письменных знаков и символов для передачи информации, процесс материализации мысли. Внешней речи могут быть присущи:

жаргон;

интонация.

Жаргон — стилистические особенности (лексические, фразеологические) языка узкой социальной или профессиональной группы людей. Интонация — совокупность элементов речи (мелодика, ритм, темп, интенсивность, акцентный строй, тембр и др.), фонетически организующих речь и являющихся средством выражения различных значений, их эмоциональной окраски.

Внешняя

речь служит общению (хотя в отдельных случаях

человек может размышлять вслух, не

общаясь ни с кем), поэтому ее основной

признак—доступность восприятию (слуху,

зрению) других людей. В зависимости от

того, употребляются ли с этой целью

звуки или письменные знаки, различают

устную (обычную звуковую разговорную

речь) и письменную речь. Устная и

письменная речь обладают своими

психологическими особенностями. При

устной речи человек воспринимает

слушателей, их реакцию на его слова.

Письменная же речь обращена к

отсутствующему читателю, который не

видит и не слышит пишущего, прочтет

написанное только через некоторое

время. Часто автор даже вообще не знает

своего читателя, не поддерживает с ним

связи. Отсутствие непосредственного

контакта между пишущим и читающим

создает определенные трудности в

построении письменной речи. Пишущий

лишен возможности использовать

выразительные средства (интонацию,

мимику, жесты) для лучшего изложения

своих мыслей (знаки препинания не

заменяют в полной мере этих выразительных

средств), как это бывает в устной речи.

Так что письменная речь обычно менее

выразительна, чем устная. Кроме, того,

письменная речь должна быть особенно

развернутой, связной, понятной и полной,

т. е. обработанной.

Устная и

письменная речь обладают своими

психологическими особенностями. При

устной речи человек воспринимает

слушателей, их реакцию на его слова.

Письменная же речь обращена к

отсутствующему читателю, который не

видит и не слышит пишущего, прочтет

написанное только через некоторое

время. Часто автор даже вообще не знает

своего читателя, не поддерживает с ним

связи. Отсутствие непосредственного

контакта между пишущим и читающим

создает определенные трудности в

построении письменной речи. Пишущий

лишен возможности использовать

выразительные средства (интонацию,

мимику, жесты) для лучшего изложения

своих мыслей (знаки препинания не

заменяют в полной мере этих выразительных

средств), как это бывает в устной речи.

Так что письменная речь обычно менее

выразительна, чем устная. Кроме, того,

письменная речь должна быть особенно

развернутой, связной, понятной и полной,

т. е. обработанной.

Но

письменная речь обладает другим

преимуществом: она в отличие от устной

речи допускает длительную и тщательную

работу над словесным выражением мыслей,

тогда как в устной речи недопустимы

задержки, времени на шлифовку и отделку

фраз нет. Если ознакомиться, например,

с черновыми рукописями Л. Н. Толстого

или А. С. Пушкина, то поражает их

необыкновенно тщательная и

требовательная работа по словесному

выражению мыслей. Письменная речь

как в истории общества, так и в жизни

отдельного человека возникает позже

устной речи и формируется на ее основе.

Значение письменной речи чрезвычайно

велико. Именно в ней закреплен весь

исторический опыт человеческого

общества. Благодаря письменности

достижения культуры, науки и искусства

передаются от поколения к поколению

[2].

Если ознакомиться, например,

с черновыми рукописями Л. Н. Толстого

или А. С. Пушкина, то поражает их

необыкновенно тщательная и

требовательная работа по словесному

выражению мыслей. Письменная речь

как в истории общества, так и в жизни

отдельного человека возникает позже

устной речи и формируется на ее основе.

Значение письменной речи чрезвычайно

велико. Именно в ней закреплен весь

исторический опыт человеческого

общества. Благодаря письменности

достижения культуры, науки и искусства

передаются от поколения к поколению

[2].

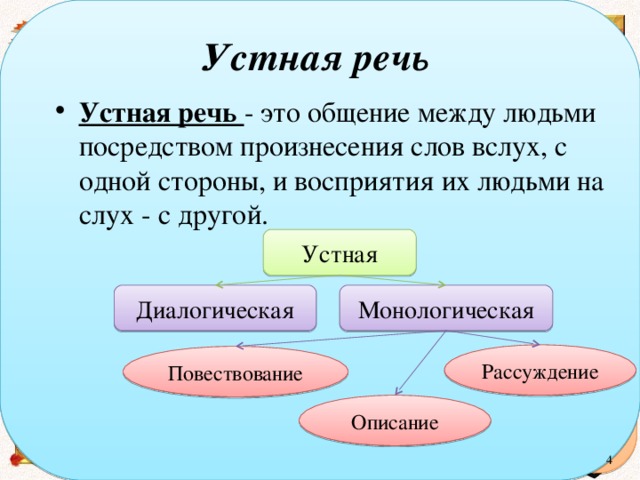

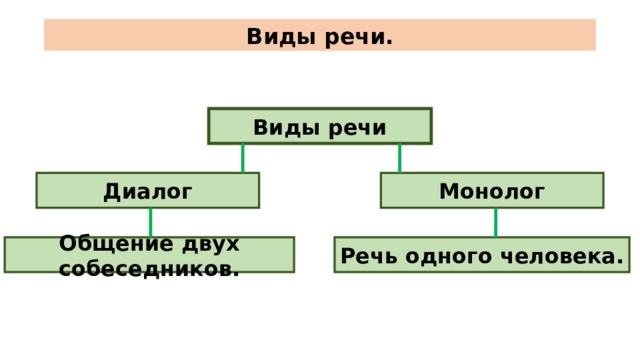

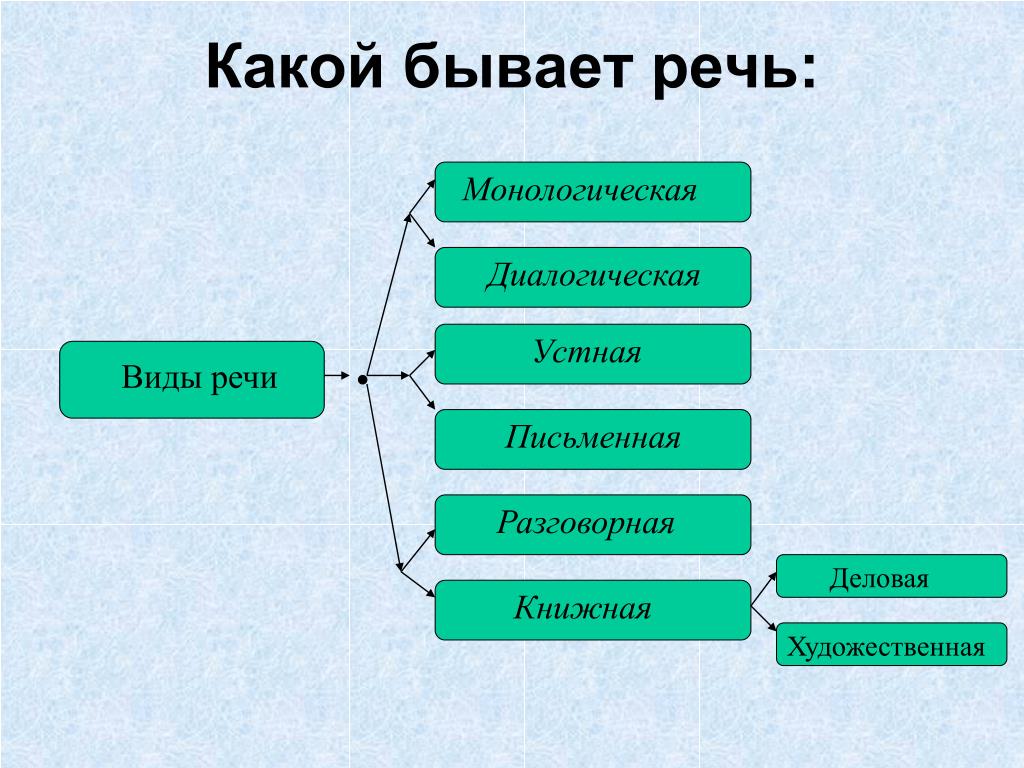

Итак, внешняя речь включает следующие виды:

устную:

диалогическую;

монологическую;

письменную

Рисунок 1 – Виды внешней речи

Устная

речь — это общение между людьми посредством

произнесения слов вслух, с одной стороны,

и восприятия их людьми на слух — с другой.

В зависимости от различных условий общения устная речь приобретает вид либо диалогической, либо монологической речи.

Диалог (от греч. dialogos — разговор, беседа) — вид

речи, заключающийся в попеременном

обмене знаковой информацией (в том числе

и паузами, молчанием, жестами) двух и

более субъектов. Диалогическая речь —

это разговор, в котором участвуют не

менее двух собеседников. Диалогическая

речь, психологически наиболее простая

и естественная форма речи, возникает

при непосредственном общении двух или

нескольких собеседников и состоит в

основном в обмене репликами. Реплика — ответ, возражение, замечание на слова

собеседника — отличается краткостью,

наличием вопросительных и побудительных

предложений, синтаксически не развернутых

конструкций. Отличительной чертой

диалога является эмоциональный контакт

говорящих, их воздействие друг на друга

мимикой, жестами, интонацией и тембром

голоса. В бытовом диалоге партнеры не

заботятся о форме и стиле высказывания,

откровенны.

Диалогическая

речь, как правило, предъявляет меньше

требований к построению связного и

развернутого высказывания, чем речь

монологическая или письменная; здесь

не нужна специальная подготовка.

Объясняется это тем, что собеседники

находятся в одинаковой ситуации,

воспринимают одни и те же факты и явления

и поэтому сравнительно легко, иногда с

полуслова, понимают друг друга. Им

не требуется излагать свои мысли в

развернутой речевой форме. Важное

требование к собеседникам при

диалогической речи — уметь выслушивать

высказывания партнера до конца,

понимать его возражения и отвечать

именно на них, а не на собственные мысли.

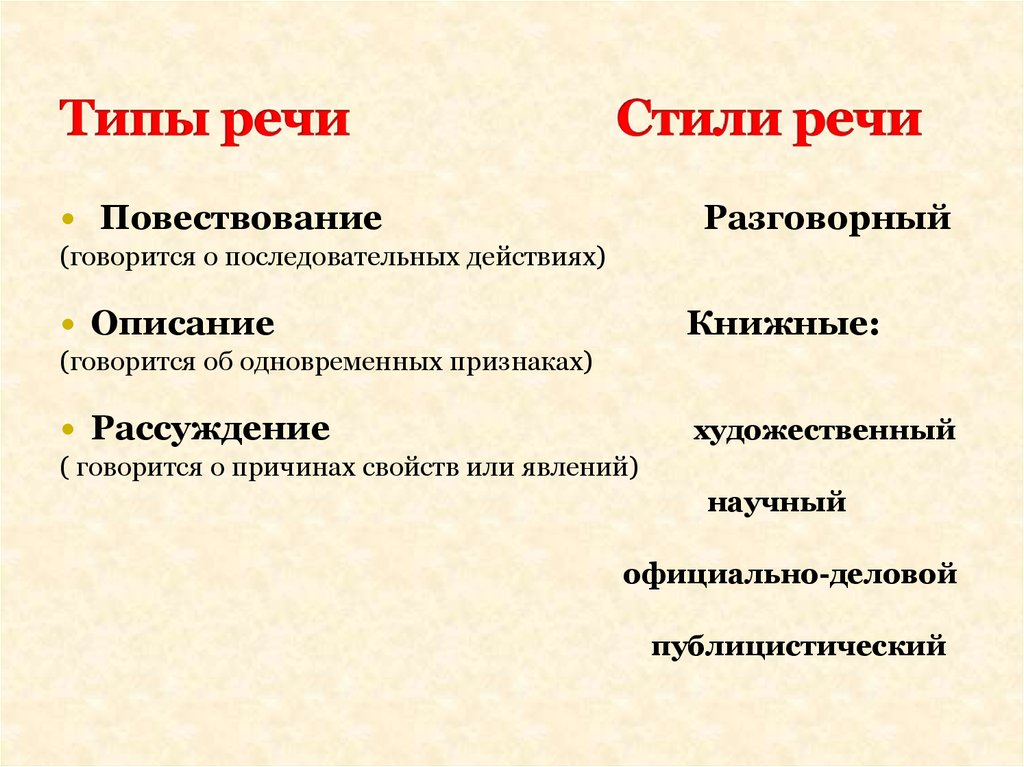

Монолог — вид речи, имеющий одного субъекта и представляющий собой сложное синтаксическое целое, в структурном отношении совсем не связанный с речью собеседника. Монологическая речь — это речь одного человека, в течение относительно длительного времени излагающего свои мысли или последовательное связное изложение одним лицом системы знаний.

Для монологической речи характерны:

последовательность и доказательность, которые обеспечивают связность мысли;

грамматически правильное оформление;

выразительность голосовых средств.

Монологическая

речь сложнее диалога по содержанию и

языковому оформлению и всегда предполагает

достаточно высокий уровень речевого

развития говорящего. Выделяются три

основных вида монологической речи:

повествование (рассказ, сообщение),

описание и рассуждение, которые, в свою

очередь, подразделяются на подвиды,

имеющие свои языковые, композиционные

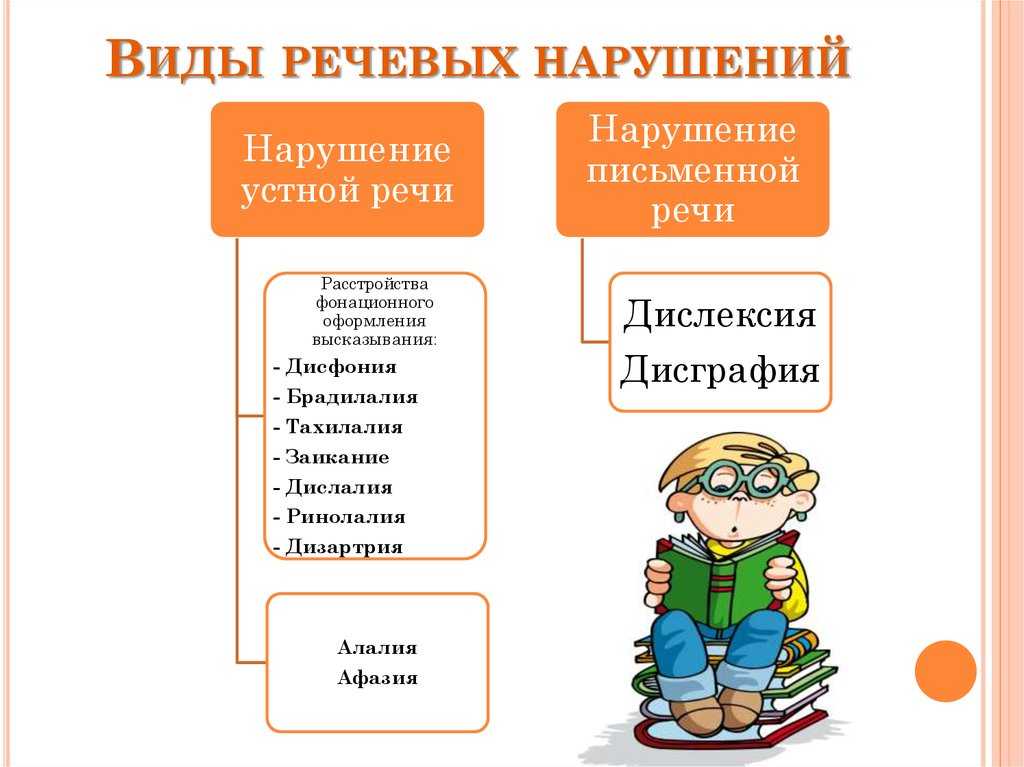

и интонационно-выразительные особенности. При дефектах речи монологическая речь

нарушается в большей степени, чем

диалогическая.

При дефектах речи монологическая речь

нарушается в большей степени, чем

диалогическая.

Монолог представляет собой развернутое высказывание (элементарная единица текста) одного лица, завершенное в смысловом отношении. Психолого-педагогической особенностью монологической речи является то, что реакция слушателей угадывается, жесты и мимика играют меньшую роль, чем при диалоге. Монолог — это чаще всего публичная речь, адресованная большому количеству людей. Ораторский монолог диалогичен.

Выступающий как бы беседует с аудиторией, то есть происходит скрытый диалог. Но возможен и открытый диалог, например, ответы на вопросы присутствующих.

Монологическая

речь предполагает, что говорит одно

лицо, другие только слушают, не участвуя

в разговоре. Монологическая речь в

практике общения людей занимает большое

место и проявляется в самых разнообразных

устных и письменных выступлениях. К

монологическим формам речи относятся

лекции, доклады, выступления на

собраниях. Общая и характерная особенность

всех форм монологической речи — ярко

выраженная направленность ее к слушателю.

Цель этой направленности — достигнуть

необходимого воздействия на слушателей,

передать им знания, убедить в чем-либо.

В связи с этим монологическая речь носит

развернутый характер, требует связного

изложения мыслей, а следовательно,

предварительной подготовки и планирования.

Общая и характерная особенность

всех форм монологической речи — ярко

выраженная направленность ее к слушателю.

Цель этой направленности — достигнуть

необходимого воздействия на слушателей,

передать им знания, убедить в чем-либо.

В связи с этим монологическая речь носит

развернутый характер, требует связного

изложения мыслей, а следовательно,

предварительной подготовки и планирования.

Как правило, монологическая речь протекает с известным напряжением. Она требует от говорящего умения логически, последовательно излагать свои мысли, выражать их в ясной и отчетливой форме, а также умения устанавливать контакт с аудиторией. Для этого говорящий должен следить не только за содержанием своей речи и за ее внешним построением, но и за реакцией слушателей.

Сумма потерь информации при монологическом сообщении может достигать 50%, а в некоторых случаях и 80% от объема исходной информации [7].

Письменная

речь — это графически оформленная речь,

организованная на основе буквенных

изображений. Она обращена к широкому

кругу читателей, лишена ситуативности

и предполагает углубленные навыки

звукобуквенного анализа, умение логически

и грамматически правильно передавать

свои мысли, анализировать написанное

и совершенствовать форму выражения.

Она обращена к широкому

кругу читателей, лишена ситуативности

и предполагает углубленные навыки

звукобуквенного анализа, умение логически

и грамматически правильно передавать

свои мысли, анализировать написанное

и совершенствовать форму выражения.

Письменная и устная речь выполняют обычно разные функции. Речь устная по большей части функционирует как разговорная речь в ситуации беседы, письменная речь – как речь деловая, научная, более безличная, предназначенная не для непосредственно присутствующего собеседника. Письменная речь при этом направлена преимущественно на передачу более отвлеченного содержания, между тем как устная, разговорная речь по большей части рождается из непосредственного переживания. Отсюда целый ряд различий в построении письменной и устной речи и в средствах, которыми каждая из них пользуется.

В устной, разговорной

речи наличие общей ситуации, объединяющей

собеседников, создает общность ряда

непосредственно очевидных предпосылок. Когда говорящий воспроизводит их в

речи, речь его представляется излишне

длинной, скучной и педантичной: многое

непосредственно ясно из ситуации и

может быть в устной речи опущено. Между

двумя собеседниками, объединенными

общностью ситуации и – в какой-то мере

– переживаниями, понимание бывает

возможно с полуслова. Иногда, между

близкими людьми, достаточно одного

намека, чтобы быть понятым. В таком

случае то, что мы говорим, понимается

не только или иногда даже не столько из

содержания самой речи, сколько на

основании той ситуации, в которой

находятся собеседники. В разговорной

речи многое поэтому не договаривается.

Разговорная устная речь – ситуативная

речь. Притом в устной речи-беседе в

распоряжении собеседников, помимо

предметно-смыслового содержания речи,

имеется целая гамма выразительных

средств, при помощи которых передается

то, что не досказано в самом содержании

речи.

Когда говорящий воспроизводит их в

речи, речь его представляется излишне

длинной, скучной и педантичной: многое

непосредственно ясно из ситуации и

может быть в устной речи опущено. Между

двумя собеседниками, объединенными

общностью ситуации и – в какой-то мере

– переживаниями, понимание бывает

возможно с полуслова. Иногда, между

близкими людьми, достаточно одного

намека, чтобы быть понятым. В таком

случае то, что мы говорим, понимается

не только или иногда даже не столько из

содержания самой речи, сколько на

основании той ситуации, в которой

находятся собеседники. В разговорной

речи многое поэтому не договаривается.

Разговорная устная речь – ситуативная

речь. Притом в устной речи-беседе в

распоряжении собеседников, помимо

предметно-смыслового содержания речи,

имеется целая гамма выразительных

средств, при помощи которых передается

то, что не досказано в самом содержании

речи.

В письменной речи,

обращенной к отсутствующему или вообще

безличному, неизвестному читателю, не

приходится рассчитывать на то, что

содержание речи будет дополнено

почерпнутыми из непосредственного

контакта общими переживаниями,

порожденными той ситуацией, в которой

находился пишущий. Поэтому в письменной

речи требуется иное, чем в устной, –

более развернутое построение речи, иное

раскрытие содержания мысли. В письменной

речи все существенные связи мысли должны

быть раскрыты и отражены. Письменная

речь требует более систематического,

логически связного изложения. В письменной

речи все должно быть понятно исключительно

из ее собственного смыслового содержания,

из ее контекста; письменная речь – это

контекстная речь.

Поэтому в письменной

речи требуется иное, чем в устной, –

более развернутое построение речи, иное

раскрытие содержания мысли. В письменной

речи все существенные связи мысли должны

быть раскрыты и отражены. Письменная

речь требует более систематического,

логически связного изложения. В письменной

речи все должно быть понятно исключительно

из ее собственного смыслового содержания,

из ее контекста; письменная речь – это

контекстная речь.

Письменная

речь — вербальное

(словесное) общение при помощи письменных

текстов. Оно может быть и отсроченным

(например, письмо), и непосредственным

(обмен записками во время заседания).

Речь письменная отличается от речи

устной не только тем, что использует

графику, но и в грамматическом (прежде

всего синтаксическом) и стилистическом

отношениях — типичными для письменной

речи синтаксическими конструкциями и

специфичными для нее функциональными

стилями. Ей свойственна весьма сложная

композиционно-структурная организация,

которой необходимо специально овладевать,

и отсюда — особая задача обучения

письменной речью в школе. Поскольку

текст письменной речи может быть

воспринят одновременно или, во всяком

случае, большими «кусками», восприятие

письменной речи во многом отличается

от восприятия устной речи [3].

Поскольку

текст письменной речи может быть

воспринят одновременно или, во всяком

случае, большими «кусками», восприятие

письменной речи во многом отличается

от восприятия устной речи [3].

Восемь частей речи — СОВЕТНЫЕ листы

СОВЕТНЫЕ листы

ВОСЕМЬ ЧАСТЕЙ РЕЧИ

В английском языке восемь частей речи: существительное, местоимение, глагол, прилагательное, наречие, предлог, союз и междометие. . Часть речи показывает, как слово функционирует в значении, а также грамматически в предложении. Отдельное слово может функционировать как несколько частей речи при использовании в различных обстоятельствах. Понимание частей речи необходимо для определения правильного определения слова при использовании словаря.

1. СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ

- Существительное — это имя человека, места, предмета или идеи.

человек… Колледж Бьютт… дом… счастье

Существительное — это слово, обозначающее человека, место, вещь или идею. Существительные часто употребляются с артиклем ( , , ), но не всегда. Имена собственные всегда начинаются с заглавной буквы; нарицательные нет. Существительные могут быть единственного или множественного числа, конкретными или абстрактными. Существительные показывают владение, добавляя по . Существительные могут играть разные роли в предложении; например, существительное может быть подлежащим, прямым дополнением, косвенным дополнением, подлежащим дополнением или дополнением предлога.

Существительные часто употребляются с артиклем ( , , ), но не всегда. Имена собственные всегда начинаются с заглавной буквы; нарицательные нет. Существительные могут быть единственного или множественного числа, конкретными или абстрактными. Существительные показывают владение, добавляя по . Существительные могут играть разные роли в предложении; например, существительное может быть подлежащим, прямым дополнением, косвенным дополнением, подлежащим дополнением или дополнением предлога.

Молодая девушка принесла мне очень длинное письмо от учительницы , после чего быстро исчезла. О боже!

Дополнительную информацию см. в СОВЕТНОМ листе «Существительные».

2. МЕСТОИМЕНИЕ

- Местоимение — это слово, используемое вместо существительного.

Она… мы… они… это

Местоимение — это слово, используемое вместо существительного. Местоимение обычно заменяется конкретным существительным, которое называется его антецедентом. В приведенном выше предложении антецедентом местоимения она является девушка. Местоимения далее определяются по типу: личные местоимения относятся к конкретным людям или вещам; притяжательные местоимения указывают на принадлежность; возвратные местоимения используются, чтобы подчеркнуть другое существительное или местоимение; относительные местоимения вводят придаточное предложение; и указательные местоимения идентифицируют, указывают или относятся к существительным.

Местоимение обычно заменяется конкретным существительным, которое называется его антецедентом. В приведенном выше предложении антецедентом местоимения она является девушка. Местоимения далее определяются по типу: личные местоимения относятся к конкретным людям или вещам; притяжательные местоимения указывают на принадлежность; возвратные местоимения используются, чтобы подчеркнуть другое существительное или местоимение; относительные местоимения вводят придаточное предложение; и указательные местоимения идентифицируют, указывают или относятся к существительным.

Молодая девушка принесла мне очень длинное письмо от учителя, а потом она быстро исчезла. О боже!

Дополнительную информацию см. в справочном листе «Местоимения».

3. ГЛАГОЛ

- Глагол выражает действие или существо.

прыгать… это… писать… становиться

Глагол в предложении выражает действие или существо. Есть основной глагол и иногда один или несколько вспомогательных глаголов. (« She can sing». Sing – основной глагол; can – вспомогательный глагол.) Глагол должен согласовываться с подлежащим по числу (оба в единственном числе или во множественном числе). Глаголы также принимают разные формы для выражения время. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

Есть основной глагол и иногда один или несколько вспомогательных глаголов. (« She can sing». Sing – основной глагол; can – вспомогательный глагол.) Глагол должен согласовываться с подлежащим по числу (оба в единственном числе или во множественном числе). Глаголы также принимают разные формы для выражения время. ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

- Прилагательное изменяет или описывает существительное или местоимение.

красивый… старый… синий… умный

Прилагательное — это слово, используемое для изменения или описания существительного или местоимения. Обычно он отвечает на вопрос, какой, какого рода или сколько. (Артикли [a, an, the] обычно классифицируются как прилагательные.)

Молодая девушка принесла мне очень длинное письмо от учителя, а потом быстро исчезла. О боже!

Дополнительную информацию см. в листе СОВЕТ «Прилагательные».

5. НАРЕЧИЕ

- Наречие изменяет или описывает глагол, прилагательное или другое наречие.

осторожно… чрезвычайно… внимательно… хорошо

Наречие описывает или изменяет глагол, прилагательное или другое наречие, но не существительное. Обычно он отвечает на вопросы, когда, где, как, почему, при каких условиях или в какой степени. Наречия часто заканчиваются на -ly.

Молодая девушка принесла мне очень длинное письмо от учителя, и потом она быстро исчезла. О боже!

Дополнительную информацию см. в листе СОВЕТ по «Наречиям».

6. ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- Предлог — это слово, которое ставится перед существительным или местоимением для образования фразы, изменяющей другое слово в предложении.

по… с…. о… до

(у дерева, с друзьями, о книге, до завтра)

Предлог — это слово, которое ставится перед существительным или местоимением для образования фразы, изменяющей другое слово в предложении. Следовательно, предлог всегда является частью предложной фразы. Предложная фраза почти всегда функционирует как прилагательное или как наречие. Следующий список включает в себя наиболее распространенные предлоги:

Следовательно, предлог всегда является частью предложной фразы. Предложная фраза почти всегда функционирует как прилагательное или как наречие. Следующий список включает в себя наиболее распространенные предлоги:

Молодая девушка принесла мне очень длинное письмо от учителя , а затем быстро исчезла. О боже!

Дополнительную информацию см. в листе СОВЕТ «Предлоги».

7. СОЮЗ

- Союз объединяет слова, фразы или предложения.

и… но… или… пока… потому что

Союз объединяет слова, словосочетания или предложения и указывает на отношение между соединяемыми элементами. Сочинительные союзы соединяют грамматически равные элементы: и, но, или, ни, ибо, так, еще. Подчинительные союзы соединяют неравные предложения: потому что, хотя, в то время как, так как и т. д. Существуют и другие типы союзов.

Девушка принесла мне очень длинное письмо от учителя, и потом быстро исчезла. О боже!

О боже!

Дополнительную информацию см. в листе СОВЕТ по разделу «Соединения».

8. МЕЖДЖЕКЦИЯ

- Междометие — это слово, используемое для выражения эмоций.

О!… Вау!… Ой!

Междометие — это слово, используемое для выражения эмоций. Часто после него ставится восклицательный знак.

Девушка принесла мне очень длинное письмо от учителя, а потом быстро исчезла. О, мой !

Дополнительную информацию см. в СОВЕТНОМ СЛУЧАЕ «Взаимодействия».

7.2: Четыре типа речей

- Последнее обновление

- Сохранить как PDF

- Идентификатор страницы

- 82763

Речи можно разделить на четыре основные области в зависимости от степени подготовки и характера мероприятия. Четыре типа речей: рукописные, заученные, импровизированные и импровизированные. Наша цель состоит в том, чтобы познакомить вас с этими четырьмя различными способами выступления, дать рекомендации, когда вас попросят сделать импровизированное замечание, а затем посвятить большую часть вашего времени подготовке, практике и представлению импровизированных речей.

Четыре типа речей: рукописные, заученные, импровизированные и импровизированные. Наша цель состоит в том, чтобы познакомить вас с этими четырьмя различными способами выступления, дать рекомендации, когда вас попросят сделать импровизированное замечание, а затем посвятить большую часть вашего времени подготовке, практике и представлению импровизированных речей.

Manuscript Speech

Когда вы слушаете послание президента о положении в стране, вы слушаете хорошо продуманную речь, которую читает телесуфлер. Речь была отшлифована штатом спичрайтеров и отрепетирована много раз. Президент будет знать, как предвидеть реакцию публики и будет знать, когда сделать паузу для аплодисментов, а когда ожидать смеха. Эта форма речи используется, когда важны точные слова и когда много времени и энергии тратится на то, чтобы сделать все правильно. Бывают случаи, когда рукописные речи произносят и люди, не являющиеся руководителями стран. Они используются, когда люди дают показания перед Конгрессом, когда люди читают важные заявления в публичном месте или когда люди делают доклады на профессиональных собраниях. Все требуют точных слов в правильном порядке.

Все требуют точных слов в правильном порядке.

Хотя у Президента есть штат спичрайтеров и телесуфлёр, у большинства из нас их нет. Если бы вам дали такое задание, вам пришлось бы читать свою рукописную речь по напечатанным заметкам. В этом случае вы хотели бы убедиться, что вы тщательно подготовили свою рукопись, используя крупный шрифт, чтобы вы могли легко читать ее, не уткнувшись носом в страницы. Чтение выступления не позволяет экономить на подготовке. Практикуйте речь много раз. Это позволяет вам вносить изменения, если это необходимо, и выбирать слова, наиболее подходящие для передачи вашего точного смысла. Не забывайте говорить ясно и естественно — стремитесь к разговорному тону. Это не должно звучать как прочитанное, даже если вы читаете. Кроме того, не забывайте говорить медленно; существует естественная тенденция ускоряться, когда мы говорим публично. Выступление с речью — это не гонка; вы не получаете бонусные баллы за досрочное завершение.

Если только ваш инструктор специально не сказал вам подготовить и произнести рукописную речь, вы никогда не должны записывать всю речь. Потратьте время на разработку плана, систематизацию своих идей и определение того, где вы можете лучше всего вставить поддержку. Затем попрактикуйтесь в использовании плана во время разговора.

Потратьте время на разработку плана, систематизацию своих идей и определение того, где вы можете лучше всего вставить поддержку. Затем попрактикуйтесь в использовании плана во время разговора.

Заученная речь

Когда вы учились в начальной школе, приходилось ли вам когда-нибудь запоминать стихотворение или часть речи? Если вы похожи на большинство студентов, ответ «Да. В запоминании нет ничего плохого. Но если вы попытаетесь запомнить речь, вы рискуете забыть то, что планировали сказать, и показаться совершенно неподготовленным. Запоминать свою речь еще хуже, чем читать ее. Все возражения, которые относятся к прочитанной речи, относятся и к заученной речи. Спонтанность ушла. Речь может звучать неестественно. Часто доставка бывает слишком быстрой. Концентрация на словах, а не на идеях. Иногда речь звучит слишком официально, как письменное эссе. Существует минимальная обратная связь или другой контакт с аудиторией. А что произойдет, если ваш разум станет совершенно пустым или если кто-то из зрителей прервет вас? Вся презентация, скорее всего, развалится. Запоминание речи оказывает слишком большое давление на говорящего.

Запоминание речи оказывает слишком большое давление на говорящего.

Тем не менее, есть несколько частей речи, которые вы, возможно, захотите выучить наизусть или отрепетировать так хорошо, чтобы произносить их почти так, как будто выучили наизусть. К ним относятся:

Ваше введение: Он закладывает основу для всей речи. Слова должны быть хорошо подобраны и отрепетированы. Вы можете обнаружить, что, повторяя эту часть речи во время репетиций, вы запоминаете ее слово в слово. Если это так, это нормально. В конце концов, как только вы определили лучший способ сказать что-то, почему бы не использовать его? Просто убедитесь, что презентация не звучит наизусть.

Ваш вывод: Резюме и призыв к действию — это последние слова, которые услышит ваша аудитория. Как и в случае со вступлением, если вы будете практиковать это неоднократно, вы разработаете лучший способ сказать то, что хотите, и вы, вероятно, усовершенствуете эту часть речи.

Импровизированная речь

Для всех нас наступит время, когда нас попросят «сказать несколько слов» без особой подготовки. Вы не подготовили никаких заметок, вы не отрепетировали то, что вы будете говорить, и вас просят «взмахнуть». Хотя это может показаться невероятно пугающим, импровизированные презентации — самый распространенный тип публичных выступлений. Вы в классе, и вдруг профессор хочет услышать, как продвигаются групповые проекты. Вас, как лидера вашей группы, просят встать и кратко обсудить, что делает группа и сколько вы уже сделали. Это импровизированная речь. В тот день, когда вы шли на занятия, вы не знали, что будете выступать перед публикой, но вы сделали это. Нет пота! Или, может быть, вы находитесь на совещании на работе, и начальник объявляет, что он хочет, чтобы вы проинформировали всех участников собрания о новом оборудовании, которое будет установлено сегодня днем. Опять же, никакого предварительного планирования, никаких заметок, вы просто делаете это. Это импровизированная речь.

Вы не подготовили никаких заметок, вы не отрепетировали то, что вы будете говорить, и вас просят «взмахнуть». Хотя это может показаться невероятно пугающим, импровизированные презентации — самый распространенный тип публичных выступлений. Вы в классе, и вдруг профессор хочет услышать, как продвигаются групповые проекты. Вас, как лидера вашей группы, просят встать и кратко обсудить, что делает группа и сколько вы уже сделали. Это импровизированная речь. В тот день, когда вы шли на занятия, вы не знали, что будете выступать перед публикой, но вы сделали это. Нет пота! Или, может быть, вы находитесь на совещании на работе, и начальник объявляет, что он хочет, чтобы вы проинформировали всех участников собрания о новом оборудовании, которое будет установлено сегодня днем. Опять же, никакого предварительного планирования, никаких заметок, вы просто делаете это. Это импровизированная речь.

Импровизированная речь

Основное внимание большинства курсов колледжа по публичным выступлениям уделяется импровизированной речи. Это потому, что этот тип речи чаще всего используется в бизнесе, образовании, проповедях и политических делах. Немногие из нас когда-либо будут иметь профессиональный штат спичрайтеров или произносить речь с помощью телесуфлера. Но когда вам нужно выступить с речью или презентацией, вы должны звучать подготовленно, авторитетно и ясно.

Это потому, что этот тип речи чаще всего используется в бизнесе, образовании, проповедях и политических делах. Немногие из нас когда-либо будут иметь профессиональный штат спичрайтеров или произносить речь с помощью телесуфлера. Но когда вам нужно выступить с речью или презентацией, вы должны звучать подготовленно, авторитетно и ясно.

Проще говоря, импровизированная речь — это речь, в которой у вас будет время для подготовки и практики, но не ожидается, что вы будете читать рукопись или запоминать речь. Большинство студентов задают вопрос: «Сколько времени следует уделять подготовке и практике? Возможно, Марк Твен сказал это лучше всего. Говоря о подготовке к импровизированной речи, он отметил: «Обычно подготовка хорошей импровизированной речи занимает более трех недель» (Кинг). Несмотря на то, что он известен как юморист, в его словах много правды. Чтобы создать впечатление, что вы говорите спонтанно, и сделать это хорошо, вы должны тщательно подготовиться и практиковаться до совершенства.