Инфантилизм как норма – Новости – Научно-образовательный портал IQ – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Представления о возрастах человека нуждаются в ревизии. Ценность взрослости как периода определенности для многих уже не та, что раньше, поэтому он откладывается. Процессы становления личности тоже идут вразнобой, у взрослых людей остаются признаки инфантилизма.

Традиционная возрастная периодизация жизни «ребенок — молодой человек — взрослый» сегодня уже не совсем актуальна. Слишком многое изменилось: темп жизни, подход к образованию, социальные роли и институты, супружество, профессиональное самоопределение человека. Биографии стали менее предсказуемыми. Изменилось начало взрослой жизни. Наконец, сама ценность взрослости уже подвергается сомнению, а инфантилизм становится привычным явлением. Елена Сабельникова и Наталья Хмелева предложили по-новому концептуализировать этот феномен в статье Infantilism: Theoretical Construct and Operationalization. Авторы исследования подчеркивают, что избегают «оценочного модуса», а анализируют явление инфантилизма как таковое.

Авторы исследования подчеркивают, что избегают «оценочного модуса», а анализируют явление инфантилизма как таковое.

Замедление самоопределения

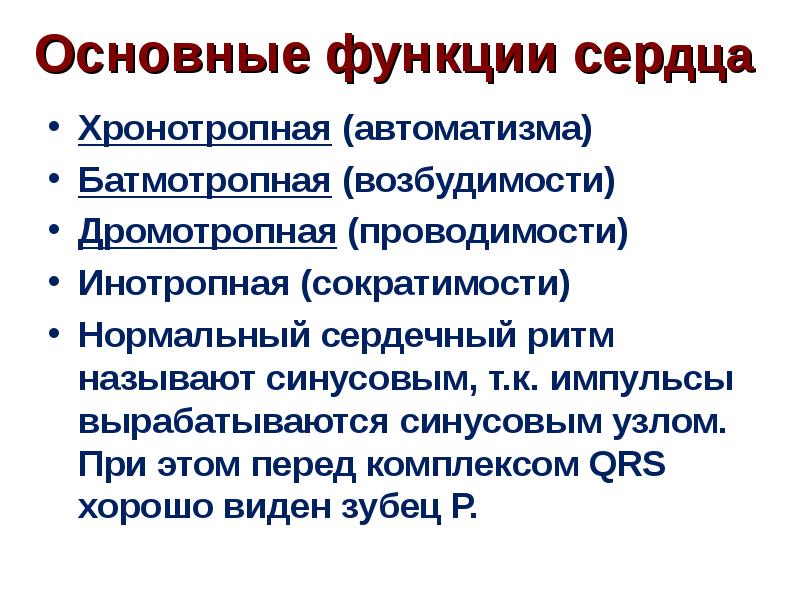

С точки зрения психологии взрослость человека предполагает саморегуляцию, эмоциональную зрелость (рациональность, самоконтроль, отсутствие импульсивности и пр.), ответственность, способность к рефлексии, потребность к труду и устойчивым отношениям. Взрослый человек стремится состояться в профессии и в семье. Ряд психологов подчеркивают значимость мотивов аффилиации (сопричастности) и достижений. Человеку важно определиться с гражданской и социальной позицией, с образом жизни и пр.

Инфантильную личность, напротив, отличают незрелость чувств («детские» реакции, отсутствие воли, неуверенность), внешний локус контроля (во всем виноваты другие люди), завышенная самооценка, нетребовательность к себе (на фоне взыскательности в отношении общества) и эгоцентризм, отмечают Сабельникова и Хмелева. «Инфантильная личность стремится уйти от необходимости адекватно оценивать объективную социальную реальность», — добавляют авторы статьи.

Другими словами, зрелость ассоциируется с успешным освоением главных социальных ролей: работника, супруга, родителя. Однако все больше людей откладывают этот выбор, иначе оценивают его значимость. Люди тратят больше времени на учебу, выбор партнера и поиски себя. В результате время самоопределения в жизни и профессии растягивается.

Возрастные границы условны

По данным демографов, возраст отделения от родительской семьи передвинулся с 18-20 лет в старших поколениях (например, среди россиян 1950-х годов рождения) до 23-25 лет для детей бэби-бума 1980-х.

Почти треть поколения 1980-1986 годов рождения считает, что они поторопились с независимостью. «С одной стороны, можно говорить о том, что современное поколение подходит к вопросу старта самостоятельной жизни достаточно обдуманно, поскольку 70% респондентов уверены, что вовремя отделились от родителей, — отмечают демографы Алина Долгова и Екатерина Митрофанова. — В то же время, видна тенденция легкомысленного отношения к планированию самостоятельной жизни, поскольку доля тех, кто поспешил с принятием этого решения, уверенно растет».

Периодизация возрастов в разных исследованиях варьируется. Взрослость называется по-разному: зрелость, стадия полноценной субъектности, средний возраст и пр. Кто-то (как, например, американские психологи Грейс Крайг и Дон Бокум) считает разумным говорить о «ранней взрослости» от 18 и до 40 лет. Другие исследователи (например, американский психолог Вирджиния Квинн) обозначают тот же период как молодость. По мнению авторов статьи, это и есть главный период самоосуществления.

Факторы инфантилизма

Откладывание взрослости — это ответ на новую реальность, считают многие ученые. Меняется все: от набора компетенций и профессий (одни исчезают, другие только формируются) — до взаимоотношений.

Открылось очень много «способов проживать свою жизнь». Возникли альтернативные модели взрослости. Биографии стали непредсказуемыми. Например, получив одну специальность и поработав, люди затем переучиваются и меняют сферу занятости. Отделившись от родителей, человек может впоследствии вернуться к ним, продлить «детство». Однако диапазон биографических возможностей слишком широк, что может частично дезориентировать и мешать определиться.

Однако диапазон биографических возможностей слишком широк, что может частично дезориентировать и мешать определиться.

Образовательный выбор имеет «непонятный срок действия» (в силу неясности будущего профессий) и, по словам психолога Александры Бочавер, порождает неуверенность. В итоге молодые люди «тяготеют к эскапизму и откладыванию значимых решений». Вместо выработки стратегии они ограничиваются тактиками в разных сферах жизни и тянут с окончательным («взрослым») выбором.

Условия социализации изменились. Общение во многом ушло в интернет, опосредовано цифровыми технологиями и устройствами: гаджетами, мобильными приложениями, социальными сетями, мессенджерами и пр. Но такие контакты, по словам Сабельниковой и Хмелевой, поверхностны. По мнению ряда исследователей, при замене живого общения цифровым происходят снижение восприятия человеческих эмоций и «аутизация» (погружение в себя, отчасти с целью ухода от действительности). Это приводит к эмоциональной незрелости.

Социокультурная среда изменилась, привычные роли девальвируются. «Цель “быть счастливым” меняется на цель “быть успешным”, — пишут Сабельникова и Хмелева. — Многие ценности приобретают приставку “не”: не создавать семью, не рожать детей, поскольку старые патриархальные ценности будут препятствовать достижению цели современного молодого человека, желающего во что бы то ни стало стать успешным».

«Цель “быть счастливым” меняется на цель “быть успешным”, — пишут Сабельникова и Хмелева. — Многие ценности приобретают приставку “не”: не создавать семью, не рожать детей, поскольку старые патриархальные ценности будут препятствовать достижению цели современного молодого человека, желающего во что бы то ни стало стать успешным».

С учетом всех этих мощных изменений среды инфантилизация выглядит как логичное явление.

Кроме того, некоторые виды деятельности тоже влияют на процесс взросления. Так, долгая учеба (в магистратуре, аспирантуре, получение второго образования), по мнению Вирджинии Квинн, в чем-то тормозит наступление зрелости. Такие люди часто проживают с родителями, не стремятся трудоустроиться и получать зарплату.

Питер Пэн, Принц, Вечный мальчик

Проявления инфантилизма психологи исследовали в разном ключе. Автор теории взросления «Emerging adulthood» (2000 год) Джеффри Арнетт, выделил особый возрастной период от 18 до 25 лет. Молодые люди этого возраста уже не подростки, но еще и не взрослые. Они независимы лишь отчасти, поскольку, как правило, живут с родителями. У таких молодых людей много возможностей и мало обязательств. Прежде чем выбрать партнера или дело жизни, они могут несколько раз делать «примерки», пробовать разные варианты.

Они независимы лишь отчасти, поскольку, как правило, живут с родителями. У таких молодых людей много возможностей и мало обязательств. Прежде чем выбрать партнера или дело жизни, они могут несколько раз делать «примерки», пробовать разные варианты.

В психоаналитическом ключе этот феномен изучил Карл Густав Юнг. Говоря об архетипе «вечного юноши» (puer aeternus), он подразумевал людей, избегающих взрослой ответственности и обязательств.

Единомышленница и коллега Юнга Мария-Луиза фон Франц в книге «Вечный юноша. Puer Aeternus» развила эти идеи — рассмотрела особую форму невроза у таких людей: «жизнь на черновик».

У мужчины, страдающего этим неврозом, возникает чувство, что в реальной жизни он еще не существует. В поисках (партнера, работы, призвания) его не покидает ощущение, что это еще не то, что ему нужно. Состояние «жизни на черновик» может затягиваться, — у «вечного юноши» формируется внутренний отказ жить настоящим. В итоге у него могут появиться зависимости, приступы агрессии, фобии.

Сходное явление — кидалты, «взрослые дети» (от англ. kid — «ребенок» и adult — «взрослый»). Термин впервые появился в 1985 году в газете The New York Times в статье журналиста Петера Мартина в связи с бешеной популярностью игровых автоматов. Кидалты — люди, сохраняющие подростковые пристрастия (от любви к компьютерным играм, аниме и фэнтези до образа жизни без обязательств) до 30-35 лет и дольше. Психологи иллюстрируют этот типаж литературными героями Питером Пэном и Маленьким Принцем.

Легитимация инфантилизма

По мнению ряда ученых, взрослость перестала быть безусловной ценностью. Так, исследование установок современных пятиклассников выявило, что они не стремятся взрослеть. Зрелость ассоциируется у них не только с независимостью, но и с обилием обязанностей.

Похожая ситуация — и с молодыми людьми. «Противоречивая картина будущего… пугает молодого человека, как бы призывает его остаться «в детстве», где не было проблем, где жизнь была стабильна и надежна», — пишут Сабельникова и Хмелева.

Не случайно исследователи считают, что к инфантилизму стоит относиться безоценочно. Так или иначе, его можно считать проявлением гетерохронности (разновременности) личностного развития. О подобных процессах в свое время писал Лев Выготский.

«Путь личности к зрелости не является гомогенным по типу», — отмечают Сабельникова и Хмелева. Гетерохронность проявляется в том, что у инфантильных людей эмоционально-волевая сторона «отстает от общего темпа развития, а развитие интеллекта и познавательной сферы идет для данного периода более быстрыми темпами».

«Легитимация» инфантилизма связана еще и с тем, что его можно расценивать как механизм защиты, способ преодоления жизненных трудностей. Американский психоаналитик Нэнси Мак-Вильямс подчеркивает, что термин «инфантильная личность» исчезает из официального перечня. И это логично: в современных терминах это просто альтернативная биография.

IQАвторы исследования:

Елена Сабельникова, замдиректора Информационно-координационного центра по взаимодействию с Организацией экономического сотрудничества и развития ИСИЭЗ НИУ ВШЭНаталья Хмелева, старший преподаватель кафедры психологии и педагогики Института государственного администрирования

Подпишись на IQ.

HSE

HSEПора взрослеть: 10 признаков инфантильных родителей

Ребенку важно, чтобы родители заботились о нем, были опорой и поддержкой, умели нести ответственность. К сожалению, получается это не у всех. Психологи отмечают, что все чаще родители сами оказываются неповзрослевшими детьми — «инфантилами». Под инфантилизмом специалисты понимают незрелость психологического развития личности: детскость, наивность — перекладывание ответственности за свои поступки на других. Как справляться с этой проблемой, рассказывает заведующий семейного центра «Доверие» Владимир Виноградов-Савченко.

Помочь маме повзрослеть

«Незрелые» родители, остающиеся вечными детьми, порой делегируют свои полномочия по воспитанию не только бабушкам и дедушкам, но и самим детям. И уже на правах родительского аутсорсинга ребята не только примеряют, но и выполняют взрослые роли. С подобной ситуацией в семейный центр обратилась москвичка Тамара. Так сложилось, что женщину воспитывали только бабушка и дедушка, она стала мамой в 17 лет. С появлением дочери Татьяны женщина начала жить с мужем, который постоянно где-то пропадал. Все свои слезы и переживания о «нелегкой доле» она выливала на дочку.

Так сложилось, что женщину воспитывали только бабушка и дедушка, она стала мамой в 17 лет. С появлением дочери Татьяны женщина начала жить с мужем, который постоянно где-то пропадал. Все свои слезы и переживания о «нелегкой доле» она выливала на дочку.

Когда Татьяне было 8 лет, папа ушел от них, а мама совсем расклеилась. К 10 годам девочка уже умела готовить несложные блюда, убирала квартиру, писала маме, что нужно купить в магазине. К 15 — зарабатывала первые деньги, помогая соседям, пожилой паре по дому: прогулки с собакой, вынос мусора, мытье окон, а мама по-прежнему жаловалась на безденежье и постоянно плакала, говоря о суициде. Дни летели — дочь брала все больше ответственности на себя. Успеваемость Татьяны начала падать, и ребенок попал в поле зрения органов профилактики, которые направили ее в семейный центр «Доверие».

«Такая мать — типичный инфантильный родитель, который сам нуждается в родительской опеке, она, по сути, паразитирует на Татьяне и разрушает ее жизнь. Единственный положительный момент в этой истории — самостоятельность девочки-подростка», — говорит Владимир. Работа психологов и специалистов семейного центра «Доверие» с этой семьей длится уже более полугода. «Борьба с родительским аутсорсингом или инфантилизмом в воспитании — всегда медленный и сложный процесс, его результаты значительно улучшают качество жизни как самого человека, так и его окружения», — отмечает специалист.

Единственный положительный момент в этой истории — самостоятельность девочки-подростка», — говорит Владимир. Работа психологов и специалистов семейного центра «Доверие» с этой семьей длится уже более полугода. «Борьба с родительским аутсорсингом или инфантилизмом в воспитании — всегда медленный и сложный процесс, его результаты значительно улучшают качество жизни как самого человека, так и его окружения», — отмечает специалист.

Индивидуальные и совместные консультации, постоянный мониторинг ситуации, участие в родительском клубе уже дали небольшие, но очень заметные результаты.

Выросла успеваемость Татьяны в школе, у нее появились друзья, которые тоже посещают тренинги в семейном центре «Доверие». Татьяна с удовольствием начала освобождаться от домашних дел и посещать подростковый клуб «Формат 4-D». Тамара взялась сама помогать своим соседям, чтобы снять груз ответственности с дочери. Самостоятельно осуществляет покупки, готовит дома еду для двоих и уже без дочери приходит на заседания родительского клуба по субботним утрам, где принимает советы родителей с положительным опытом воспитания. Также Татьяна начала общаться с отцом и его новой семьей, где все домашние дела поделены поровну.

Также Татьяна начала общаться с отцом и его новой семьей, где все домашние дела поделены поровну.

Признаки родительского инфантилизма:

- Зависимость от чужого мнения и четкое следование интернет-советам новоявленных гуру воспитания и психологии.

- Неготовность брать ответственность за свои слова и поступки, находя кого-то, кто во всем всегда виноват.

- Регулирование детско-родительских отношений материальными поощрениями, а не привязанностью или семейственностью.

- Злоупотребление категоричными фразами: «У всех дети как дети, один ты неумеха», «Никогда это не проси, ты всегда себя плохо ведешь», «Ты ужасный ребенок!».

- Постоянное сравнение с другим детьми (вне зависимости от того, какие качества сравниваются: отрицательные или положительные) или с собой в детстве, перекладывание своих мечтаний на ребенка.

- Воспитание независимости с пеленок. Редко берут ребенка на руки («Не дай бог привыкнет к рукам!»), игнорирование плача ребенка («Сухой, сытый, в тепле, а чего кричит? Наверное, плохое настроение!»).

- Одно мнение, второго мнения не дано! Например, если сказали, что развивающие занятия с двух лет полезны, значит, так оно и есть. Они не понимают, что к каждому ребенку должен быть индивидуальный подход.

- Манипулирование здоровьем и вообще всем, что может задеть чувства ребенка. Скандалы, ссоры, слезы и истерики — неотъемлемая составная часть поведения инфантильного родителя.

- Иждивенческое поведение и склонность к зависимостям.

- Гиподинамия (пониженная подвижность).

Как справиться с инфантильностью: рекомендации специалиста

- Станьте самостоятельным! Не перекладывайте свою повседневную ответственность на домочадцев (поход в магазин, визит в ЖЭК, запись на прием в поликлинику).

- Поставьте цель и срок ее исполнения! Цель не должна быть долгосрочной и труднодостижимой: например, начните копить деньги на новое платье, в котором вы встретите Новый год.

- Расширяйте свой кругозор! Посещайте театры, музеи, выставки! Интересуйтесь новостями, анализируйте их.

- Не обманывайте себя! Возьмите листок и напишите свои сильные и слабые стороны, ну а анализом попросите заняться человека, которому вы доверяете.

- Научитесь аргументировать свое мнение! Приводите в споре несколько точек зрения, не следуйте одному направлению.

- Развивайте свое тело! Занимайтесь зарядкой, фитнесом или йогой.

Если вы узнали по описанию кого-то из своих близких или друзей, не пытайтесь сами решить их проблему: лучше довериться специалисту. Подскажите человеку, что психологи и специалисты по работе с семьей столичных семейных центров готовы прийти на помощь в трудную минуту, а вы можете поддерживать его на протяжении всего периода коррекционной работы. Для удобства москвичей на Портале «Мой семейный центр» создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель столицы может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.

Источник

Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

5 признаков того, что вы слишком инфантильны — Wonderzine

Совершенно естественно пытаться изменить отношения, которые в чём-то вас не устраивают. Можно просить людей не обращаться с вами определённым образом, можно менять свой стиль общения и смотреть, как на это реагируют другие, — всё это усилия, направленные либо на нас самих, либо на пространство между нами и другим человеком. Но у нас нет никакого права просить или требовать человека изменить что-то в самом себе, если это не касается нас.

Можно просить людей не обращаться с вами определённым образом, можно менять свой стиль общения и смотреть, как на это реагируют другие, — всё это усилия, направленные либо на нас самих, либо на пространство между нами и другим человеком. Но у нас нет никакого права просить или требовать человека изменить что-то в самом себе, если это не касается нас.

Если какая-то особенность человека отражается на нас, но он отказывается менять её, мы можем задуматься либо о том, чтобы изменить своё отношение к ней, либо о том, чтобы прекратить контакт. Человек с алкогольной зависимостью может не перестать пить, а курильщик — курить. Человек, который всё время опаздывает или грубит, может делать это, несмотря на ваше искреннее возмущение. Подруга, которая состоит в неудачном браке и годами жалуется на него, вряд ли завершит его по вашему совету. И уж тем более вы не заставите кого-то полюбить вас и относиться к вам бережно, если человек этого не делает.

Если вы вынашиваете хитрые планы, каким образом «мотивировать» близких и знакомых измениться, встать на истинный путь, пересмотреть свои взгляды на мир или привычки, — скорее всего, это ваш случай. Вы можете давать им полезные книги, звать на лекции и семинары или просто призывать одуматься, но у людей есть право оставаться такими, какие они есть. Вы сэкономите массу сил, если откажетесь от идеи их «поправить».

Вы можете давать им полезные книги, звать на лекции и семинары или просто призывать одуматься, но у людей есть право оставаться такими, какие они есть. Вы сэкономите массу сил, если откажетесь от идеи их «поправить».

Сюда же относятся попытки переделать родителей, заставить их осознать, сколько любви, внимания и заботы они недодали вам в детстве, и желание всё-таки получить недостающее. К сожалению, мы можем столкнуться с недостатком заботы, любви и хорошего обращения. Но наши родители в этом ничем не отличаются от других людей — они имеют право быть несовершенными и даже плохими. Как строить взрослые отношения с ними, исходя из этого знания, — другой вопрос. Но пока мы продолжаем выставлять им счета, требовать, манипулировать или обижаться, мы остаёмся привязанными к ним детьми.

Признаки инфантилизма личности в статусах в соцсетях — Успех в голове!

Инфантильной называют личность незрелую в психологическом плане, когда ее поведение, установки и ожидания не соответствуют возрастным нормам. Инфантилизм может проявляться в различных аспектах жизни: в отношении к любви, к родителям, к работе, к созданию семьи и семейным обязанностям. Самооценка инфантила крайне неустойчива и зависима от мнения окружающих. Причина в том, что инфантильная личность ищет опору не в себе, а в других – и этих других назначает ответственными за своё благополучие.

Инфантилизм может проявляться в различных аспектах жизни: в отношении к любви, к родителям, к работе, к созданию семьи и семейным обязанностям. Самооценка инфантила крайне неустойчива и зависима от мнения окружающих. Причина в том, что инфантильная личность ищет опору не в себе, а в других – и этих других назначает ответственными за своё благополучие.Нежелание брать ответственность на себя появляется из-за отсутствия или недостаточности собственных опор: навыков, способностей, знаний, умений, полезных привычек, опыта – то есть всего, что позволяет личности чувствовать себя устойчивой и защищенной в социуме. Не имея собственных опор, инфантил стремится прислониться к кому-то другому и паразитировать. Разумеется, факт паразитизма рационализируется красивыми словами, чтобы не испытывать стресс.

Новый вид народного творчества – статусы в соцсетях – ярко иллюстрирует некоторые инфантильные установки. Разумеется, образы в сетевых статусах сильно преувеличены, ведь это фольклор. Иногда они не лишены саморефлексии. Но представление о том, как позиционируют себя публиковавшие их люди, дают очень ясное. Публикуют такие статусы чаще женщины. В силу гендера им проще оправдать свое желание забраться к кому-нибудь на ручки. Многим женщинам и в 40 лет кажется, будто слабость и беспомощность – это очаровательно и мило, делает их женственными и юными в глазах окружающих. Мужчинам, разумеется, тоже свойственен инфантилизм. Жаловаться на судьбинушку и ждать манны небесной оба гендера склонны одинаково. Просто прилюдно жаловаться больше свойственно всё-таки женщинам.

Иногда они не лишены саморефлексии. Но представление о том, как позиционируют себя публиковавшие их люди, дают очень ясное. Публикуют такие статусы чаще женщины. В силу гендера им проще оправдать свое желание забраться к кому-нибудь на ручки. Многим женщинам и в 40 лет кажется, будто слабость и беспомощность – это очаровательно и мило, делает их женственными и юными в глазах окружающих. Мужчинам, разумеется, тоже свойственен инфантилизм. Жаловаться на судьбинушку и ждать манны небесной оба гендера склонны одинаково. Просто прилюдно жаловаться больше свойственно всё-таки женщинам.Итак, признаки инфантилизма в статусах в соцсетях:

• Ожидание опеки извне.

Если вам нравится женщина, хватайте её и делайте счастливой.

Женихов было много, но только один человек меня спросил: «А ты сегодня обедала? А сапоги теплые на зиму у тебя есть?». Вот за него я и вышла замуж.

С мужчиной должно быть хорошо. Плохо жить я и сама смогу.

Настоящий мужчина всегда добьется того, что хочет женщина.

Чем больше она трепала ему нервы, тем сильнее он ее любил и понимал, что таких как она не существует и именно поэтому ее нельзя отпускать никогда.

Женщина – это цветок. Как за ней ухаживаешь, так она и цветёт.

Женщины могут быть восхитительны, счастливы и идеальны… Если они оказываются в правильных мужских руках!

Настоящий мужчина входит в твою жизнь и, несмотря на ссоры и проблемы, остается в ней навсегда. А все остальные – сквозняки.

• Претензии к внешнему миру.

Красивой меня родила мама, а сукой сделала жизнь…

Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты…

Холодных женщин не бывает, бывают мужчины с сырыми спичками.

В нашей стране женщина может быть успешной только тогда, когда работает как лошадь, выглядит как леди и думает как мужик!

То, что нас не убивает, делает нас сильнее. А еще злее, подлее и равнодушнее. Лучше бы убило…

• Иллюзия собственной грандиозности или исключительности.

На глупый вопрос мужчин «Как дела на личном фронте?» так и хочется ответить: «Много ваших полегло».

Кто-то хочет папу олигарха, а кто-то просто чтобы он был…

– Сложная ты… – Да нет, я не сложная, а очень простая, меня просто понять надо. А вот понять сложно, это да…

Всё, что меня убивало, теперь боится при встрече смотреть в глаза…

• Культ собственной слабости.

Мужчина нужен женщине, чтобы позволить ей быть слабой. Сильной она может быть и без него.

Держать себя в руках – удел мужчин. А я девочка, хочу – балуюсь, хочу – капризничаю, хочу – вообще ничего не хочу…

С мужчиной не должно быть скучно или весело. С ним должно быть тепло… Надёжно и спокойно!

• Иждивенческие наклонности.

Мужчина должен говорить женщине три слова: люблю, куплю, поедем!

Сделать женщину счастливой – легко, только очень дорого.

Если Вам нечего бросить к ногам женщины, то хоть сами там не путайтесь.

Инфантилизм – это слабость, скрываемая от самого себя. Только опознав свою слабость, можно начать с нею бороться. Методы известные: учеба, спорт, новые увлечения, творчество, знакомства, здоровье, имидж. Развитие личностных опор делает человека защищенным, приносит ему уважение окружающих, делает ценным для общества и уверенным в завтрашнем дне. И когда личность начинает чувствовать свою самостоятельность и силу, основанную на реальных достижениях, когда начинает получать удовольствие от своей автономии, ей больше не захочется забираться к кому-нибудь на ручки.

10 фраз, которые выдадут инфантильного человека с головой

В большинстве стран человек считается ребенком до достижения им 18 лет. Однако после 18 не все готовы осознать, что детство, увы, закончилось и пора менять свои интересы, круг общения и мышление. Несомненно, в жизни важно сохранить некоторые «детские» черты: интерес к окружающему миру, искренность и легкую непредсказуемость, ведь это делает нас «живыми». Однако вместо этих качеств люди нередко берут во взрослую жизнь подростковый эгоцентризм и безответственность.

Однако вместо этих качеств люди нередко берут во взрослую жизнь подростковый эгоцентризм и безответственность.

AdMe.ru знает, как с ходу распознать инфантильного человека — просто послушать, что он говорит. Поэтому нам не терпится открыть вам признаки и фразы, которые выдают человека, не желающего взрослеть. А в конце статьи мы приготовили бонус, который ярко продемонстрирует, насколько важную роль играют родители в становлении личности ребенка.

1.

Инфантилы всегда обвиняют кого-то другого в своих неудачах и надеются на кого угодно, но не на себя. Из-за этого с ними просто невозможно вести конструктивный диалог и пытаться решить важные задачи и проблемы.

По их мнению, обстоятельства должны измениться, люди должны измениться — все должно измениться, но только не они сами. У них всегда в запасе есть оправдание своим ошибкам и проступкам, связанное с какими-то внешними факторами. Вот такая тупиковая и бесперспективная позиция. Но отстаивать они ее будут до последнего.

Но отстаивать они ее будут до последнего.

2.

Одна из главных проблем части инфантильных личностей состоит в том, что они действительно не знают, что им нравится в жизни и чем бы они хотели заниматься, так как до этого все решения принимались за них. Некоторым везет, и их дело им действительно нравится. Однако большинство годами вынуждено ходить на нелюбимую работу. Однажды они ее бросят и домашним придется нянчиться с ними, как с малыми детьми.

3.

Эмоционально незрелый человек не способен держать слово и в любой момент может все бросить, «забыв» обо всех своих обязательствах и обещаниях. Инфантильные люди могут внезапно изменить планы, оставив своих партнеров с кучей нерешенных проблем. Они любят простые решения, легкие пути, которые быстро приводят их к удовольствию. С такими людьми крайне тяжело вести дела, требующие серьезности.

4.

Когда человек не воспринимает слова других людей всерьез и не выполняет свои обещания, он демонстрирует свою незрелость. Инфантилу легче сделать вид, что он не понял всей важности ситуации, чем извиниться или признать свою неправоту.

Инфантилу легче сделать вид, что он не понял всей важности ситуации, чем извиниться или признать свою неправоту.

5.

Инфантильный взрослый часто не задумывается над тем, что на нем лежит ответственность за семью. Он может позволить себе тратить время на свои удовольствия в ущерб близким. Партнеру постоянно приходится одергивать его, заставлять делать что-то полезное для всех. Без этого инфантил окончательно может уйти в свой мир и забыть о любых обязанностях. Человек, впавший в детство, искренне увлечен своими хобби и считает, что члены семьи его просто не понимают.

6.

Инфантилы рассматривают семью как помеху. В современном обществе у многих молодых людей есть желание самовыразиться и не жить по правилам — в частности, не жениться. Этакий протест в современном духе. Огромный поток информации тоже делает свое дело — лучше сесть за компьютер и уйти в виртуальный мир. Так выражается страх перед ответственными делами.

7.

Фраза больше похожа на типичную детскую отговорку. Однако «вечные подростки» будут до последнего ждать, когда все дела и проблемы разрешатся без их участия. В современном мире оба партнера должны здраво оценивать ситуацию и вкладываться равноценно в благополучие семьи. Они оба должны заниматься детьми и бытом: не жаловаться на то, что нужно что-либо сделать, не ждать приглашения и просьб, а принять решение и выполнить домашнюю работу самостоятельно.

8.

Такому человеку сложно проявить инициативу, и порой он даже стесняется просто высказать свое мнение. Он не доверяет своим внутренним ощущениям и готов следовать за другими. Если кто-то в компании пошутил, он засмеется, только если увидит, что другие смеются тоже. На вопрос: «Что вы хотите: чай или кофе?» — обязательно спросит: «А вы что будете?» И даже если терпеть не может кофе, все равно будет его пить, если визави предпочтет кофе.

9.

Инфантилы ждут от отношений эмоций, им важно, чтобы чувства всегда били ключом, поэтому часто меняют партнеров или заводят сразу несколько. И даже если брак зарегистрирован, их это не останавливает. Они могут постоянно искать нового партнера, боясь, что, оставшись с теперешним, что-то упустят — например «любовь всей своей жизни».

И даже если брак зарегистрирован, их это не останавливает. Они могут постоянно искать нового партнера, боясь, что, оставшись с теперешним, что-то упустят — например «любовь всей своей жизни».

Они нуждаются в постоянном адреналине и чувстве новизны. А так как они ожидают, что другие будут подстраиваться под них и принимать их такими, какие они есть, то в случае претензий со стороны партнера они со вздохом сообщат, что никого не держат. Такое поведение крайне эгоистично и свидетельствует о том, что человек так и не повзрослел.

10.

Инфантилы часто не могут грамотно распределить деньги, хотя бы так, чтобы их хватало от зарплаты до зарплаты. Они не могут контролировать расходы и часто тратятся на то, что по факту не могут себе позволить. Однако кормить себя и самостоятельно обеспечивать свои основные потребности — задача взрослого человека. Не справляясь с ней, он либо попадает в финансовый плен с долгами и кредитами, либо перекладывает эту заботу на плечи родственников и партнеров.

А вот и обещанный бонус — всем современным родителям на заметку

Инфантилы часто являются жертвами контроля в детстве: нередко такие люди вырастают во вполне благополучных семьях, где родители учили их быть послушными, контролировали каждый их шаг. Но и вседозволенность тоже не выход. Воспитание ответственности похоже на выбор обуви: достаточно взять на полразмера больше, чтобы было место, куда расти ноге.

Дел, за которые ребенок отвечает, не должно быть мало: странно, если восьмикласснику мама собирает портфель в школу. Но когда обязанностей слишком много, это тоже нехорошо: если первоклассник сам готовит себе обед и его никто не встречает из школы, это метафорически может означать, что на ребенка надели ботинки 45-го размера. А ведь людям, лишенным детства, бывает тоже очень сложно повзрослеть.

Главное, чему нужно учить ребенка: даже если он что-то сделает неправильно, оступится, он сможет это изменить. Необходимо доверять малышу исправлять собственные ошибки и предоставлять ему возможность выбора даже в мелочах, например позволять решать самому, что есть, что надевать. Так человек будет учиться самостоятельно о себе заботиться.

Так человек будет учиться самостоятельно о себе заботиться.

Как вы считаете, что помогает человеку быстрее адаптироваться ко взрослой жизни?

Инфантилизм личности

Татьяна Ткачук: Довольно часто мы слышим высказывания женщин о мужчинах (и наоборот), родителей о детях, психологов — о клиентах: «Он (она) страшно инфантилен, и в этом вся проблема!» Иногда говорят и об инфантилизме целого общества. Действительно ли в России сегодня царит культ инфантилизма, и в чем его причины? Об этом мы говорим сегодня. В студии вместе со мной психоаналитики — Виктория Потапова, член Международной Психоаналитической ассоциации, старший научный сотрудник, доцент, президент Общества психоаналитиков, и Александр Тхостов, профессор, доктор психологических наук, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ. А начать я хочу с двух писем, пришедших на сайт Свободы. Одно из них написано Еленой, она пишет: «Инфантилизм — это не мода, это общепринятая форма существования. По-другому уже сегодня не живут». И второе письмо, от Анны из Москвы: «Это каким же беспечным или обеспеченным надо быть в нынешнее прагматическое время, чтобы позволить себе быть инфантильным?»

Александр, вот две позиции: позиция человека, считающего, что инфантильные люди повсюду, они окружают нас, и вторая позиция — что мало кто себе сегодня может позволить быть инфантильным. Какая позиция вам ближе? Александр Тхостов: Татьяна, вы знаете, на самом деле, удивительно, что ни та, ни та позиция мне не близка. Но я должен сказать, что обе эти дамы по-своему правы. Тут нужно, в общем, подчеркнуть, что действительно сейчас инфантилизм стал очень распространен. Действительно, это не то что мода, это некоторое движение времени, но сказать, что это нормально, невозможно. Потому что любой инфантилизм предполагает, что должен быть кто-то взрослый, кто все-таки будет решать ваши проблемы. Может быть, это будет государство, может быть, это будет начальник, может быть, это будут какие-то злые или добрые силы, может быть, это Бог, но всегда нужно иметь кого-то, кто будет помогать вам.

По-другому уже сегодня не живут». И второе письмо, от Анны из Москвы: «Это каким же беспечным или обеспеченным надо быть в нынешнее прагматическое время, чтобы позволить себе быть инфантильным?»

Александр, вот две позиции: позиция человека, считающего, что инфантильные люди повсюду, они окружают нас, и вторая позиция — что мало кто себе сегодня может позволить быть инфантильным. Какая позиция вам ближе? Александр Тхостов: Татьяна, вы знаете, на самом деле, удивительно, что ни та, ни та позиция мне не близка. Но я должен сказать, что обе эти дамы по-своему правы. Тут нужно, в общем, подчеркнуть, что действительно сейчас инфантилизм стал очень распространен. Действительно, это не то что мода, это некоторое движение времени, но сказать, что это нормально, невозможно. Потому что любой инфантилизм предполагает, что должен быть кто-то взрослый, кто все-таки будет решать ваши проблемы. Может быть, это будет государство, может быть, это будет начальник, может быть, это будут какие-то злые или добрые силы, может быть, это Бог, но всегда нужно иметь кого-то, кто будет помогать вам. Инфантильным можно себе позволить быть, если у вас есть для этого подходящие условия.

По поводу второго мнения можно сказать, что, как ни странно, в современном обществе остается очень много закоулков, очень много резерваций, позволяющих человеку культивировать собственный инфантилизм. Все-таки современный человек не живет в лесу, где он вынужден будет приспосабливаться в жизни, где, если ты останешься инфантильным, то до утра можешь не дожить. Современный мир жесток, он достаточно требователен к человеку, но, к сожалению, оставляет и очень большую зону, где можно культивировать этот инфантилизм. Татьяна Ткачук: Спасибо, Александр. Чем отличаются дети от взрослых, помимо всего прочего? Наверное, отсутствием воли на то, чтобы сделать что-то, чего делать не хочется. Дети скорее руководствуются эмоцией удовольствия, желанием, которое ими владеет в данную конкретную минуту. Дети эгоистичны, и эгоистичны до эгоцентризма (хотя, как правило, по отношению к детям мы этот термин не применяем), не хотят никому подчиняться и не очень здорово умеют договариваться с другими по поводу того, что именно сейчас будут делать.

Инфантильным можно себе позволить быть, если у вас есть для этого подходящие условия.

По поводу второго мнения можно сказать, что, как ни странно, в современном обществе остается очень много закоулков, очень много резерваций, позволяющих человеку культивировать собственный инфантилизм. Все-таки современный человек не живет в лесу, где он вынужден будет приспосабливаться в жизни, где, если ты останешься инфантильным, то до утра можешь не дожить. Современный мир жесток, он достаточно требователен к человеку, но, к сожалению, оставляет и очень большую зону, где можно культивировать этот инфантилизм. Татьяна Ткачук: Спасибо, Александр. Чем отличаются дети от взрослых, помимо всего прочего? Наверное, отсутствием воли на то, чтобы сделать что-то, чего делать не хочется. Дети скорее руководствуются эмоцией удовольствия, желанием, которое ими владеет в данную конкретную минуту. Дети эгоистичны, и эгоистичны до эгоцентризма (хотя, как правило, по отношению к детям мы этот термин не применяем), не хотят никому подчиняться и не очень здорово умеют договариваться с другими по поводу того, что именно сейчас будут делать. Вот это — описание ребенка довольно типичное. И все же как это похоже на массу взрослых людей, которые нас окружают, не правда ли? Александр Тхостов: Да, Татьяна, очень похоже. И вы выделили, мне кажется, центральный, главный момент — это эгоцентризм, представление о том, что весь мир должен вращаться вокруг тебя и, в принципе, создан для того, чтобы ты занимал в нем определенное место. Все должно вращаться вокруг тебя, и все должны быть озабочены твоими проблемами, а ты должен только выражать желание что-либо сделать. И второй момент тоже мне кажется очень правильным в этом смысле. Действительно, жизнь детей и инфантильных людей сиюминутна: я хочу этого сейчас, и я совсем не готов ждать исполнения моих желаний, тем более отказываться от них из-за каких-то, может быть, очень важных, но кажущихся мне в этот момент абстрактными соображений. Зачем я должен отказывать себе в этом удовольствии? Ребенок не может этого сделать. Инфантильный человек в этом смысле похож на него, потому что он тоже не понимает, зачем это нужно делать, он тоже говорит: «Почему я должен отказывать себе в чем-то?» Но давайте подумаем до конца.

Вот это — описание ребенка довольно типичное. И все же как это похоже на массу взрослых людей, которые нас окружают, не правда ли? Александр Тхостов: Да, Татьяна, очень похоже. И вы выделили, мне кажется, центральный, главный момент — это эгоцентризм, представление о том, что весь мир должен вращаться вокруг тебя и, в принципе, создан для того, чтобы ты занимал в нем определенное место. Все должно вращаться вокруг тебя, и все должны быть озабочены твоими проблемами, а ты должен только выражать желание что-либо сделать. И второй момент тоже мне кажется очень правильным в этом смысле. Действительно, жизнь детей и инфантильных людей сиюминутна: я хочу этого сейчас, и я совсем не готов ждать исполнения моих желаний, тем более отказываться от них из-за каких-то, может быть, очень важных, но кажущихся мне в этот момент абстрактными соображений. Зачем я должен отказывать себе в этом удовольствии? Ребенок не может этого сделать. Инфантильный человек в этом смысле похож на него, потому что он тоже не понимает, зачем это нужно делать, он тоже говорит: «Почему я должен отказывать себе в чем-то?» Но давайте подумаем до конца. Если мы все начнем жить так, как мы хотим здесь и сейчас, если мы не будем соотносить наши желания с возможностями, в конце концов (это действительно правильно), с желаниями иных людей, которые, на самом деле, могут не совпадать с нашими, тогда что? Тогда война, или тогда конфликт? Мы все-таки должны уметь договариваться, уметь соподчинить наши желания и признавать, что есть нормы, которые выше сиюминутного желания. То, что я хочу сейчас, еще не означает, что это правильно. Татьяна Ткачук: Ну, для того чтобы суметь договориться, надо, как минимум, попытаться поговорить. А это пытаются сделать не все. Александр Тхостов: Татьяна, еще один момент, что нужно как минимум существовать не в мире, устроенном из одного человека, а предполагающем некий диалог, может быть, полифонию в этом смысле. То есть вы должны еще предусмотреть место для другого и наделить его такими же правами, не меньшими, чем у вас. Татьяна Ткачук: Или, по крайней мере, не забывать о том, что этот человек может тоже что-то чувствовать.

Если мы все начнем жить так, как мы хотим здесь и сейчас, если мы не будем соотносить наши желания с возможностями, в конце концов (это действительно правильно), с желаниями иных людей, которые, на самом деле, могут не совпадать с нашими, тогда что? Тогда война, или тогда конфликт? Мы все-таки должны уметь договариваться, уметь соподчинить наши желания и признавать, что есть нормы, которые выше сиюминутного желания. То, что я хочу сейчас, еще не означает, что это правильно. Татьяна Ткачук: Ну, для того чтобы суметь договориться, надо, как минимум, попытаться поговорить. А это пытаются сделать не все. Александр Тхостов: Татьяна, еще один момент, что нужно как минимум существовать не в мире, устроенном из одного человека, а предполагающем некий диалог, может быть, полифонию в этом смысле. То есть вы должны еще предусмотреть место для другого и наделить его такими же правами, не меньшими, чем у вас. Татьяна Ткачук: Или, по крайней мере, не забывать о том, что этот человек может тоже что-то чувствовать. Мы примем два звонка. Из Петербурга Дмитрий у нас на линии. Здравствуйте, Дмитрий. Слушатель: Здравствуйте. Я думаю, почему не решают инфантильные? Ведь вся суть в слове «решать». Основное — свобода и какая она будет — решают за людей. И это свойство — решать — у них просто атрофируется как ненужное. Политэкономия, наука права и существуют, чтобы решать и как делать, и даже требуется понимать и знать в этой системе. И если вдруг ты не узнал чего-то, легко можешь оказаться и в тюрьме. Татьяна Ткачук: Спасибо вам за звонок. Пожалуйста, Александр, ваш комментарий. Александр Тхостов: Я думаю, что здесь есть два момента серьезных. Действительно, наш слушатель прав, что за нас очень часто решают многие вещи. И наша культура очень долго формировалась в такой патерналистской модели, когда за нас решали, когда нас ограничивали в нашем решении, когда давали очень много возможностей, но, в принципе, не было особенно нужды принимать решения.

Мы примем два звонка. Из Петербурга Дмитрий у нас на линии. Здравствуйте, Дмитрий. Слушатель: Здравствуйте. Я думаю, почему не решают инфантильные? Ведь вся суть в слове «решать». Основное — свобода и какая она будет — решают за людей. И это свойство — решать — у них просто атрофируется как ненужное. Политэкономия, наука права и существуют, чтобы решать и как делать, и даже требуется понимать и знать в этой системе. И если вдруг ты не узнал чего-то, легко можешь оказаться и в тюрьме. Татьяна Ткачук: Спасибо вам за звонок. Пожалуйста, Александр, ваш комментарий. Александр Тхостов: Я думаю, что здесь есть два момента серьезных. Действительно, наш слушатель прав, что за нас очень часто решают многие вещи. И наша культура очень долго формировалась в такой патерналистской модели, когда за нас решали, когда нас ограничивали в нашем решении, когда давали очень много возможностей, но, в принципе, не было особенно нужды принимать решения. Но ведь есть еще вторая сторона — подлинный психологический инфантилизм, когда человек только декларирует, что он хочет решать, а на самом деле охотно передает это решение другому. Более того, он даже ждет, что другой начнет за него все это делать, а он может капризничать. Татьяна Ткачук: Либо он решает, но не несет ответственности за свои решения. Александр Тхостов: А это и есть как бы отсутствие решения. Потому что человек взрослый, не инфантильный должен понимать, что существует определенная плата за каждое решение, что если ты это выбрал, тебе придется на это чем-то заплатить и отвечать за это. А решение, которое не предполагает никакой ответственности, — это каприз. Есть такое выражение, которое я очень люблю: «Каприз — хромой призрак власти». Понимаете, каприз — это не желание, это не воля. Это скорее какой-то очень извращенный, искаженный способ демонстрировать свое желание, собственную волю. Татьяна Ткачук: Спасибо, Александр.

Но ведь есть еще вторая сторона — подлинный психологический инфантилизм, когда человек только декларирует, что он хочет решать, а на самом деле охотно передает это решение другому. Более того, он даже ждет, что другой начнет за него все это делать, а он может капризничать. Татьяна Ткачук: Либо он решает, но не несет ответственности за свои решения. Александр Тхостов: А это и есть как бы отсутствие решения. Потому что человек взрослый, не инфантильный должен понимать, что существует определенная плата за каждое решение, что если ты это выбрал, тебе придется на это чем-то заплатить и отвечать за это. А решение, которое не предполагает никакой ответственности, — это каприз. Есть такое выражение, которое я очень люблю: «Каприз — хромой призрак власти». Понимаете, каприз — это не желание, это не воля. Это скорее какой-то очень извращенный, искаженный способ демонстрировать свое желание, собственную волю. Татьяна Ткачук: Спасибо, Александр. Виктория, в бытовом значении слово «инфантилизм» означает, как правило, какую-то эмоциональную незрелость, такое «застревание» на уровне эмоционального развития, соответствующего детскому возрасту со всеми вытекающими отсюда последствиями. А вот профессиональные психологи говорят о психическом и гармоническом инфантилизме. Оба эти слова напоминает мне немножко диагноз — так ли это? Виктория Потапова: Все-таки сегодня у вас здесь присутствуют не только психологи, но и психоаналитики. И нам свойственно рассматривать личность, ее проблемы, вообще проблемы человечества в контексте развития, как мы говорим, психосексуального развития. И здесь, если обратиться к Фрейду, я хотела бы напомнить, что все мы родились, — в соответствии с его концепцией, которую мы разделяем, — для того чтобы жить в соответствии с принципом удовольствия. Но, увы, социум накладывает обязательства — принцип реальности. И как ребенок входит в этот социум — через свою семью, через взаимоотношения в семье, как семья ему помогает принять этот принцип реальности (либо не помогает) — от этого и зависит формирование вот этого вот, я бы сказала, психического инфантилизма как некого понятия нарушения развития, чем диагноз.

Виктория, в бытовом значении слово «инфантилизм» означает, как правило, какую-то эмоциональную незрелость, такое «застревание» на уровне эмоционального развития, соответствующего детскому возрасту со всеми вытекающими отсюда последствиями. А вот профессиональные психологи говорят о психическом и гармоническом инфантилизме. Оба эти слова напоминает мне немножко диагноз — так ли это? Виктория Потапова: Все-таки сегодня у вас здесь присутствуют не только психологи, но и психоаналитики. И нам свойственно рассматривать личность, ее проблемы, вообще проблемы человечества в контексте развития, как мы говорим, психосексуального развития. И здесь, если обратиться к Фрейду, я хотела бы напомнить, что все мы родились, — в соответствии с его концепцией, которую мы разделяем, — для того чтобы жить в соответствии с принципом удовольствия. Но, увы, социум накладывает обязательства — принцип реальности. И как ребенок входит в этот социум — через свою семью, через взаимоотношения в семье, как семья ему помогает принять этот принцип реальности (либо не помогает) — от этого и зависит формирование вот этого вот, я бы сказала, психического инфантилизма как некого понятия нарушения развития, чем диагноз. Есть такие сейчас понятия, как нарушение развития личности, проблемы развития личности. Татьяна Ткачук: Спасибо, Виктория. Спасибо, Александр. И снова Петербург, и тоже Александр у нас на линии. Здравствуйте. Слушатель: Добрый день. Во-первых, маленькая реплика и маленький вопрос. Реплика такая. Александр говорил, что ребенок себя чувствует центром мира. Есть спарагическая геометрия, где каждая точка — центр мира, поэтому так человек воспринимает, что вокруг любого из нас мир крутится, и ничего с этим не поделаешь. Это вечная проблема между «Я» и коллективным телом или коллективным духом. Поэтому все время звучит инфантилизм в негативной коннотации. А, с другой стороны, есть христианская парадигма: будем как дети. Хотелось бы разграничить детскость, которую отмечали у всех творческих личностей как великое благо (моцартианскую детскость, пастернаковскую детскость), и инфантилизм. Да, с точки зрения живой прагматики, среднего человека, наверное, винтика в некой большой производственной машине инфантилизм — вещь плохая.

Есть такие сейчас понятия, как нарушение развития личности, проблемы развития личности. Татьяна Ткачук: Спасибо, Виктория. Спасибо, Александр. И снова Петербург, и тоже Александр у нас на линии. Здравствуйте. Слушатель: Добрый день. Во-первых, маленькая реплика и маленький вопрос. Реплика такая. Александр говорил, что ребенок себя чувствует центром мира. Есть спарагическая геометрия, где каждая точка — центр мира, поэтому так человек воспринимает, что вокруг любого из нас мир крутится, и ничего с этим не поделаешь. Это вечная проблема между «Я» и коллективным телом или коллективным духом. Поэтому все время звучит инфантилизм в негативной коннотации. А, с другой стороны, есть христианская парадигма: будем как дети. Хотелось бы разграничить детскость, которую отмечали у всех творческих личностей как великое благо (моцартианскую детскость, пастернаковскую детскость), и инфантилизм. Да, с точки зрения живой прагматики, среднего человека, наверное, винтика в некой большой производственной машине инфантилизм — вещь плохая. А как быть с инфантилизмом в творчестве? По-моему, это вещь замечательная — именно без негативной коннотации, именно детскость, а не инфантилизм. Татьяна Ткачук: Спасибо, Александр. Вы знаете, у нас есть одно письмо на сайте, автор его подписывается именем Герасим. Он пишет о том, что «термин «инфантильный» в современном российском обществе не несет уже того смысла, который был заложен в этот термин при его «создании» (слово «создание» Герасим ставит в кавычки). «На данный момент это унизительная характеристика тех человеческих качеств, которые не способствуют социальному успеху в условиях современного дикого российского общества. Все дело, видимо, в культивируемых поведенческих нормах. С точки зрения норм современных крутых ребят, «новых русских», тусующихся по жизни феминисток, дуэль Пушкина была действием не просто инфантильным, а дебильным».

Ну, немножко это письмо перекликается с вашим звонком. И, пожалуйста, Виктория, вам слово. Виктория Потапова: В общем-то, у меня тут первая ассоциация — конечно же, Пушкин.

А как быть с инфантилизмом в творчестве? По-моему, это вещь замечательная — именно без негативной коннотации, именно детскость, а не инфантилизм. Татьяна Ткачук: Спасибо, Александр. Вы знаете, у нас есть одно письмо на сайте, автор его подписывается именем Герасим. Он пишет о том, что «термин «инфантильный» в современном российском обществе не несет уже того смысла, который был заложен в этот термин при его «создании» (слово «создание» Герасим ставит в кавычки). «На данный момент это унизительная характеристика тех человеческих качеств, которые не способствуют социальному успеху в условиях современного дикого российского общества. Все дело, видимо, в культивируемых поведенческих нормах. С точки зрения норм современных крутых ребят, «новых русских», тусующихся по жизни феминисток, дуэль Пушкина была действием не просто инфантильным, а дебильным».

Ну, немножко это письмо перекликается с вашим звонком. И, пожалуйста, Виктория, вам слово. Виктория Потапова: В общем-то, у меня тут первая ассоциация — конечно же, Пушкин. И известно исследование как раз религиозного критика Сергея Булгакова о личности Пушкина, где он как раз пишет о его инфантилизме, и инфантилизме как источнике творчества и возможности выжить в том очень конвенциальном обществе, где мир условностей был однозначен. И, безусловно, я как раз согласна со звонком предыдущего слушателя о том, что вопрос очень непростой.

Я уже упоминала, что мы рассматриваем личность в процессе развития, и взаимоотношение с первыми социальными фигурами — это родители все равно. И в каждом из нас живет очень много таких, как мы говорим, внутренних объектов. Это и ребенок, это и родители (папа и мама), это и взрослые. И вот соотношение этих фигур, внутреннее соотношение очень важно. Важно, чтобы ребенок, который знает, что он центр мира, не стал тираном внутри этой личности и не разрушил эту личность, ее возможности жить плодотворно в социуме, и с другими людьми. Но также очень важно сохранить этого ребенка, чтобы он смог играть, чтобы он смог чувствовать остро, радоваться.

И известно исследование как раз религиозного критика Сергея Булгакова о личности Пушкина, где он как раз пишет о его инфантилизме, и инфантилизме как источнике творчества и возможности выжить в том очень конвенциальном обществе, где мир условностей был однозначен. И, безусловно, я как раз согласна со звонком предыдущего слушателя о том, что вопрос очень непростой.

Я уже упоминала, что мы рассматриваем личность в процессе развития, и взаимоотношение с первыми социальными фигурами — это родители все равно. И в каждом из нас живет очень много таких, как мы говорим, внутренних объектов. Это и ребенок, это и родители (папа и мама), это и взрослые. И вот соотношение этих фигур, внутреннее соотношение очень важно. Важно, чтобы ребенок, который знает, что он центр мира, не стал тираном внутри этой личности и не разрушил эту личность, ее возможности жить плодотворно в социуме, и с другими людьми. Но также очень важно сохранить этого ребенка, чтобы он смог играть, чтобы он смог чувствовать остро, радоваться. И это то, что ему помогает в построении семьи, в построении своих отношений, такие люди привлекают. В общем, я бы не рассматривала это только в негативной коннотации. Татьяна Ткачук: Спасибо, Виктория. Александр… Александр Тхостов: Я думаю, что действительно мы не говорим только о негативной коннотации этого термина, поскольку определенная искренность, определенная непосредственность тоже понимается как проявление инфантилизма. Но я хочу все-таки, вы знаете, немножко огорчить нашего слушателя. Мне кажется, что мы излишне романтизируем этот вот образ «доброго ребенка». На самом деле, тот, кто работал в детских коллективах и сталкивался с детьми, он может вам подтвердить, что дети очень жестоки, они куда чаще бывают более жестокими, чем люди взрослые, поскольку они не понимают следствия собственных поступков, не несут за них ответственность.

Вы знаете, такая романтизация детства в поэзии, которая существует, в литературе, тоже, мне кажется, не вполне правильна или не вполне однозначна.

И это то, что ему помогает в построении семьи, в построении своих отношений, такие люди привлекают. В общем, я бы не рассматривала это только в негативной коннотации. Татьяна Ткачук: Спасибо, Виктория. Александр… Александр Тхостов: Я думаю, что действительно мы не говорим только о негативной коннотации этого термина, поскольку определенная искренность, определенная непосредственность тоже понимается как проявление инфантилизма. Но я хочу все-таки, вы знаете, немножко огорчить нашего слушателя. Мне кажется, что мы излишне романтизируем этот вот образ «доброго ребенка». На самом деле, тот, кто работал в детских коллективах и сталкивался с детьми, он может вам подтвердить, что дети очень жестоки, они куда чаще бывают более жестокими, чем люди взрослые, поскольку они не понимают следствия собственных поступков, не несут за них ответственность.

Вы знаете, такая романтизация детства в поэзии, которая существует, в литературе, тоже, мне кажется, не вполне правильна или не вполне однозначна. Детство не всегда было таким хорошим, это оно задним числом нам кажется прекрасным. И вы знаете, почему? Потому что тогда не было ответственности, тогда нас кто-то защищал. И безумно хочется избавиться от груза ответственности — это ловушка, которая существует для каждого человека, и нужно это понимать. Татьяна Ткачук: Спасибо. И у нас московский звонок. Игорь Сергеевич на линии, здравствуйте. Слушатель: День добрый. У меня к вам такой вопросик. Мы разговариваем сейчас об инфантилизме, а вопрос такой: влияет ли уровень инфантилизма в обществе на уровень его пассионарности, как вы считаете? Татьяна Ткачук: Александр, прошу… Александр Тхостов: Да, я думаю, что влияет безусловно, поскольку инфантилизм связан с принципом удовольствия прежде всего, и я думаю, что непонимание, не взвешивание часто следствий собственных поступков может привести к пассионарности. Единственное, что часто это пассионарность может быть злокачественной, не всегда хорошей.

Детство не всегда было таким хорошим, это оно задним числом нам кажется прекрасным. И вы знаете, почему? Потому что тогда не было ответственности, тогда нас кто-то защищал. И безумно хочется избавиться от груза ответственности — это ловушка, которая существует для каждого человека, и нужно это понимать. Татьяна Ткачук: Спасибо. И у нас московский звонок. Игорь Сергеевич на линии, здравствуйте. Слушатель: День добрый. У меня к вам такой вопросик. Мы разговариваем сейчас об инфантилизме, а вопрос такой: влияет ли уровень инфантилизма в обществе на уровень его пассионарности, как вы считаете? Татьяна Ткачук: Александр, прошу… Александр Тхостов: Да, я думаю, что влияет безусловно, поскольку инфантилизм связан с принципом удовольствия прежде всего, и я думаю, что непонимание, не взвешивание часто следствий собственных поступков может привести к пассионарности. Единственное, что часто это пассионарность может быть злокачественной, не всегда хорошей. Виктория Потапова: Я лишь продолжу то, что говорит Александр. Пассионарность — это, на самом деле, влечение, если перевести на русский язык. И влечения существует основных два — это влечение либидонозное (влечение, дающее жизнь, конструктивное) и, как уже Александр сказал, деструктивное влечение — к смерти. И такая неконтролируемая пассионарность, что я уже упоминала, так называемая пассионарность ребенка-тирана, который хочет, чтобы все было по его законам, по его представлениям, она, на самом деле, очень может быть и опасной в плане деструкции.

Мы совсем недавно пережили такой вот период (если мы ретроспективно немножко попробуем проанализировать), период, когда все возможно, практически такой маниакальный период, после которого общество переживает сейчас конфликт — выжить или не выжить, не приведет ли это к конечной деструкции, к разрушению? То есть, на самом деле, вопрос инфантильности это очень сложный и противоречивый вопрос, и вопрос влечения здесь очень важен, я согласна со слушателем.

Виктория Потапова: Я лишь продолжу то, что говорит Александр. Пассионарность — это, на самом деле, влечение, если перевести на русский язык. И влечения существует основных два — это влечение либидонозное (влечение, дающее жизнь, конструктивное) и, как уже Александр сказал, деструктивное влечение — к смерти. И такая неконтролируемая пассионарность, что я уже упоминала, так называемая пассионарность ребенка-тирана, который хочет, чтобы все было по его законам, по его представлениям, она, на самом деле, очень может быть и опасной в плане деструкции.

Мы совсем недавно пережили такой вот период (если мы ретроспективно немножко попробуем проанализировать), период, когда все возможно, практически такой маниакальный период, после которого общество переживает сейчас конфликт — выжить или не выжить, не приведет ли это к конечной деструкции, к разрушению? То есть, на самом деле, вопрос инфантильности это очень сложный и противоречивый вопрос, и вопрос влечения здесь очень важен, я согласна со слушателем. Татьяна Ткачук: Спасибо, Виктория. И поскольку мы заговорили о связи инфантилизма и того, что происходит в обществе, есть два письма у меня на сайте. Леонид пишет: «В последнее время безответственность стала просто родовым знаком страны. Власть так долго рассматривала себя как источник и гарант всеобщей ответственности, так настойчиво приучала всех к своему доминированию в сфере принятия решений, что не только поверила в столь утешающий миф, но и разучилась распознавать и хотя бы частично микшировать свою импотентность в столь тонкой материи».

И еще есть у меня одно письмо, написал его Артем Марченков, «Интернациональная сеть», молодежное правозащитное движение из города Рима, столицы Италии. Он пишет о том, что «дело прежде всего в специфике политической власти в России, которая до сих пор привычно отождествляет себя с родителем, который «за» или «против» взросления «детушек». При таком раскладе по-настоящему взрослый человек реагирует соответствующе — сопротивлением.

Татьяна Ткачук: Спасибо, Виктория. И поскольку мы заговорили о связи инфантилизма и того, что происходит в обществе, есть два письма у меня на сайте. Леонид пишет: «В последнее время безответственность стала просто родовым знаком страны. Власть так долго рассматривала себя как источник и гарант всеобщей ответственности, так настойчиво приучала всех к своему доминированию в сфере принятия решений, что не только поверила в столь утешающий миф, но и разучилась распознавать и хотя бы частично микшировать свою импотентность в столь тонкой материи».

И еще есть у меня одно письмо, написал его Артем Марченков, «Интернациональная сеть», молодежное правозащитное движение из города Рима, столицы Италии. Он пишет о том, что «дело прежде всего в специфике политической власти в России, которая до сих пор привычно отождествляет себя с родителем, который «за» или «против» взросления «детушек». При таком раскладе по-настоящему взрослый человек реагирует соответствующе — сопротивлением. По масштабу и качеству этого сопротивления можно судить о гражданской зрелости людей в нашей стране. Я очень надеюсь, что в ближайшее время «милые инфантилы» очнутся».

Пожалуйста, Александр, на ваш взгляд… Александр Тхостов: Я думаю, что здесь отмечен очень правильно один из важных моментов — политический инфантилизм. Действительно, общество культивировало очень долго такую патерналистскую модель отца, даже — уже давайте говорить откровенно — в конце советской власти это был бессильный дедушка, никакой не отец, которого никто не боялся на самом деле. И общество, отдельные люди оставались такими детьми, которых баловал этот дедушка в какой-то момент. Вы знаете, ответственность ведь с двух сторон в любом случае есть. Татьяна Ткачук: Спасибо, Александр. Виктория… Виктория Потапова: Безусловно, очень глубокое наблюдение слушателя, которое можно развивать и развивать. Но я бы даже говорила не просто о дедушке, а я бы говорила о некой такой архаичной фигуре, где сплелись родители, такой архаичный образ прапращура, прапраотца, где вплетена и мать, где нет дифференциации.

По масштабу и качеству этого сопротивления можно судить о гражданской зрелости людей в нашей стране. Я очень надеюсь, что в ближайшее время «милые инфантилы» очнутся».

Пожалуйста, Александр, на ваш взгляд… Александр Тхостов: Я думаю, что здесь отмечен очень правильно один из важных моментов — политический инфантилизм. Действительно, общество культивировало очень долго такую патерналистскую модель отца, даже — уже давайте говорить откровенно — в конце советской власти это был бессильный дедушка, никакой не отец, которого никто не боялся на самом деле. И общество, отдельные люди оставались такими детьми, которых баловал этот дедушка в какой-то момент. Вы знаете, ответственность ведь с двух сторон в любом случае есть. Татьяна Ткачук: Спасибо, Александр. Виктория… Виктория Потапова: Безусловно, очень глубокое наблюдение слушателя, которое можно развивать и развивать. Но я бы даже говорила не просто о дедушке, а я бы говорила о некой такой архаичной фигуре, где сплелись родители, такой архаичный образ прапращура, прапраотца, где вплетена и мать, где нет дифференциации. Поэтому как раз в тоталитарной системе был один объект, не было реальной семьи, не было реального треугольника, где мама может любить, папа — наказывать и запрещать, но все они вместе решают вопросы. Была одна «мама», которая все может, такая очень мощная мама, с которой было очень страшно конфронтировать и ее ослушаться. И был также великий дедушка, праотец — генеральный секретарь. И, безусловно, последствия такого общества мы имеем вначале во вспышке влечений, бесконтрольной, а теперь вновь к некому возвращению таких вот фигур, к обществу, где люди говорят, где люди выходят с политическими требованиями, взрослые люди, которые знают, чего они хотят (они желают, чтобы пришел очередной так называемый праотец и решил эти вопросы).

Мы с Александром когда-то жили и учились во Франции и как раз были часто свидетелями, нам сложно сначала было понять, учитывая нашу историю, почему же так часто люди выходят на улицы. Люди выходят на улицу, чтобы заявить, что они взрослые, и что они тоже хотят управлять ситуацией в стране.

Поэтому как раз в тоталитарной системе был один объект, не было реальной семьи, не было реального треугольника, где мама может любить, папа — наказывать и запрещать, но все они вместе решают вопросы. Была одна «мама», которая все может, такая очень мощная мама, с которой было очень страшно конфронтировать и ее ослушаться. И был также великий дедушка, праотец — генеральный секретарь. И, безусловно, последствия такого общества мы имеем вначале во вспышке влечений, бесконтрольной, а теперь вновь к некому возвращению таких вот фигур, к обществу, где люди говорят, где люди выходят с политическими требованиями, взрослые люди, которые знают, чего они хотят (они желают, чтобы пришел очередной так называемый праотец и решил эти вопросы).

Мы с Александром когда-то жили и учились во Франции и как раз были часто свидетелями, нам сложно сначала было понять, учитывая нашу историю, почему же так часто люди выходят на улицы. Люди выходят на улицу, чтобы заявить, что они взрослые, и что они тоже хотят управлять ситуацией в стране. Татьяна Ткачук: Спасибо, Виктория. Александр… Александр Тхостов: Виктория, я хочу добавить, что мы действительно это видели: люди выходят на улицу, и люди бунтуют. Но не нужно все-таки думать, что этот бунт всегда зрелый. Часто бунт приобретает форму каприза, бунт бессмысленный и беспощадный, бунт подростка. Бунт маленького ребенка, который говорит: «Я не хочу чистить зубы, и вы меня не заставите. И не буду есть эту кашу. И никого не люблю, поэтому…» — это не есть бунт человека зрелого. Поэтому только на том основании, что люди выходят на улицу, нельзя делать выводы о том, что они зрелые. Виктория Потапова: Я говорю о политических все-таки митингах, я не имею в виду бунт как таковой. Татьяна Ткачук: Кстати, Артем Марченков тоже пишет о политическом бунте, и он пишет, что «тут уж надо выбирать: либо в один прекрасный момент ты даешь понять, что с тобой так нельзя, либо ты пытаешься нравиться папе и остаешься с поротой задницей на потеху сверстникам за границей».

Татьяна Ткачук: Спасибо, Виктория. Александр… Александр Тхостов: Виктория, я хочу добавить, что мы действительно это видели: люди выходят на улицу, и люди бунтуют. Но не нужно все-таки думать, что этот бунт всегда зрелый. Часто бунт приобретает форму каприза, бунт бессмысленный и беспощадный, бунт подростка. Бунт маленького ребенка, который говорит: «Я не хочу чистить зубы, и вы меня не заставите. И не буду есть эту кашу. И никого не люблю, поэтому…» — это не есть бунт человека зрелого. Поэтому только на том основании, что люди выходят на улицу, нельзя делать выводы о том, что они зрелые. Виктория Потапова: Я говорю о политических все-таки митингах, я не имею в виду бунт как таковой. Татьяна Ткачук: Кстати, Артем Марченков тоже пишет о политическом бунте, и он пишет, что «тут уж надо выбирать: либо в один прекрасный момент ты даешь понять, что с тобой так нельзя, либо ты пытаешься нравиться папе и остаешься с поротой задницей на потеху сверстникам за границей». Александр Тхостов: Ну, бунт — «Так больше нельзя!». Но если человек выходит демонстрировать просто собственную волю и каприз, то я не вижу в этом тоже ничего хорошего. Мне кажется, любой бунт должен рефлексироваться все время. К сожалению, на самом деле, политические силы эксплуатируют, в том числе, и подростковые бунты, которые тоже, по сути дела, инфантильны. Виктория Потапова: Это абсолютно в одном ракурсе, согласна с вами. Татьяна Ткачук: Спасибо, Александр. Спасибо, Виктория.

Послушаем сейчас, как москвичи отвечали на улицах города на вопрос нашего корреспондента Максима Ярошевского: «Есть ли среди ваших знакомых инфантильные люди и в чем выражается их инфантилизм?»

— Детскость, несерьезность. Как правило, это не значит, что дурак.

— Инфантильный человек безразличен ко всему, по-моему. Можно себя не считать инфантильным, и в то же время, когда тебя какие-то моменты возмущают сильно, ты беспомощен просто что-либо сделать, и от этого очень горько.

Александр Тхостов: Ну, бунт — «Так больше нельзя!». Но если человек выходит демонстрировать просто собственную волю и каприз, то я не вижу в этом тоже ничего хорошего. Мне кажется, любой бунт должен рефлексироваться все время. К сожалению, на самом деле, политические силы эксплуатируют, в том числе, и подростковые бунты, которые тоже, по сути дела, инфантильны. Виктория Потапова: Это абсолютно в одном ракурсе, согласна с вами. Татьяна Ткачук: Спасибо, Александр. Спасибо, Виктория.

Послушаем сейчас, как москвичи отвечали на улицах города на вопрос нашего корреспондента Максима Ярошевского: «Есть ли среди ваших знакомых инфантильные люди и в чем выражается их инфантилизм?»

— Детскость, несерьезность. Как правило, это не значит, что дурак.

— Инфантильный человек безразличен ко всему, по-моему. Можно себя не считать инфантильным, и в то же время, когда тебя какие-то моменты возмущают сильно, ты беспомощен просто что-либо сделать, и от этого очень горько. — У нас жизнь такая, что нужно быть активным, обо всем думать, предпринимать какие-то шаги. А инфантильные на это не способны. Инфантильного человека легко обмануть. Я иногда бывают чересчур доверчивым.

— Безразличное такое отношение, с какой-то выгодой для себя. Друг другу безразличны и только думают о себе.

— Это неопределенность такая, без своих интересов, без интереса к тому, что происходит вокруг, их ничего не интересует, кроме пожрать, удовлетворить какую-то свою потребность — тут они активны. А вот что касается чуть-чуть в сторону — инфантильность полная. Это реальность такая, такой народ у нас, к сожалению.

— Инфантильный — недалекий человек такой. У каждого человека есть свои недостатки. Можно воспринимать по-разному, но жить с ними как-то надо.

— Это когда взрослый человек проявляет детские черты какие-то в поступках своих. Инфантильность выражается в том, что они что-нибудь сделают, а потом подумают о том, следовало это делать или нет. Отношусь нормально, все этим страдают иногда.

— У нас жизнь такая, что нужно быть активным, обо всем думать, предпринимать какие-то шаги. А инфантильные на это не способны. Инфантильного человека легко обмануть. Я иногда бывают чересчур доверчивым.

— Безразличное такое отношение, с какой-то выгодой для себя. Друг другу безразличны и только думают о себе.

— Это неопределенность такая, без своих интересов, без интереса к тому, что происходит вокруг, их ничего не интересует, кроме пожрать, удовлетворить какую-то свою потребность — тут они активны. А вот что касается чуть-чуть в сторону — инфантильность полная. Это реальность такая, такой народ у нас, к сожалению.

— Инфантильный — недалекий человек такой. У каждого человека есть свои недостатки. Можно воспринимать по-разному, но жить с ними как-то надо.

— Это когда взрослый человек проявляет детские черты какие-то в поступках своих. Инфантильность выражается в том, что они что-нибудь сделают, а потом подумают о том, следовало это делать или нет. Отношусь нормально, все этим страдают иногда. Тоже бываю, конечно. Бывают какие-то ситуации, когда я себя как-то веду, а потом думаю, что, наверное, не следовало этого делать.

— Обычно применяют к взрослым, которые хранят в себе детское начало слишком. Вокруг меня больше людей, вышедших из этого периода. Попадаются, встречаются, да, но крайне редко. Иногда, конечно, вызывают раздражение, но большей частью снисходительно. Особенно если это твой друг, то ты принимаешь его таким, какой он есть. Я уже научена жизнью достаточно, чтобы не быть такой. Татьяна Ткачук: Это был опрос Максима Ярошевского. А у нас на линии из Москвы Анна Павловна. Здравствуйте. Слушатель: Здравствуйте. Я хотела такой комментарий получить. С началом перестройки к нам приехали из Америки коллеги, и мы были поражены, как мы говорили, что они — как дети: что думают, то и говорят, а что говорят, то и делают. А вот мы говорим одно, думаем другое, а делаем третье. И у сына друг появился — американец, и тоже постоянно я от него это слышу — он как ребенок.

Тоже бываю, конечно. Бывают какие-то ситуации, когда я себя как-то веду, а потом думаю, что, наверное, не следовало этого делать.

— Обычно применяют к взрослым, которые хранят в себе детское начало слишком. Вокруг меня больше людей, вышедших из этого периода. Попадаются, встречаются, да, но крайне редко. Иногда, конечно, вызывают раздражение, но большей частью снисходительно. Особенно если это твой друг, то ты принимаешь его таким, какой он есть. Я уже научена жизнью достаточно, чтобы не быть такой. Татьяна Ткачук: Это был опрос Максима Ярошевского. А у нас на линии из Москвы Анна Павловна. Здравствуйте. Слушатель: Здравствуйте. Я хотела такой комментарий получить. С началом перестройки к нам приехали из Америки коллеги, и мы были поражены, как мы говорили, что они — как дети: что думают, то и говорят, а что говорят, то и делают. А вот мы говорим одно, думаем другое, а делаем третье. И у сына друг появился — американец, и тоже постоянно я от него это слышу — он как ребенок. Вот кто все-таки более зрелые личности — американцы или мы? Татьяна Ткачук: Спасибо вам за вопрос. Я не знаю, сколько я общалась с американцами, у меня складывалось другое ощущение: я никогда не понимала, что за этой улыбкой на самом деле скрывается, на самом ли деле человек так рад и счастлив меня видеть, как он демонстрирует это чисто визуально. И мне кажется, что принцип «говорим одно, а думаем другое» там еще более ярко выражен, чем в России. Александр, ваши ощущения? Александр Тхостов: Мои ощущения… Я тоже очень неплохо знаю американцев и Америку, там жил. У меня такое же ощущение, как у вас: я иногда не понимаю, что на самом деле за этой улыбкой. Там все улыбаются, и совершенно не факт, что они к вам хорошо относятся. Но есть одна вещь, одно наблюдение: я думаю, что американцы менее инфантильны, чем мы, когда дело касается защиты собственных интересов, когда дело касается понимания ответственности определенной, — здесь русские люди куда более инфантильны.

Вот кто все-таки более зрелые личности — американцы или мы? Татьяна Ткачук: Спасибо вам за вопрос. Я не знаю, сколько я общалась с американцами, у меня складывалось другое ощущение: я никогда не понимала, что за этой улыбкой на самом деле скрывается, на самом ли деле человек так рад и счастлив меня видеть, как он демонстрирует это чисто визуально. И мне кажется, что принцип «говорим одно, а думаем другое» там еще более ярко выражен, чем в России. Александр, ваши ощущения? Александр Тхостов: Мои ощущения… Я тоже очень неплохо знаю американцев и Америку, там жил. У меня такое же ощущение, как у вас: я иногда не понимаю, что на самом деле за этой улыбкой. Там все улыбаются, и совершенно не факт, что они к вам хорошо относятся. Но есть одна вещь, одно наблюдение: я думаю, что американцы менее инфантильны, чем мы, когда дело касается защиты собственных интересов, когда дело касается понимания ответственности определенной, — здесь русские люди куда более инфантильны. Но в том, что, может быть, американцы слишком прямолинейны, и они не в состоянии удерживать одновременно несколько линий таких, понимания, что человек может сосуществовать в объемном мире. Здесь русские люди иногда глубже, иногда более зрелые. Я бы не называл только это инфантилизмом, я бы называл это, может быть, большей простотой что ли, однозначностью. Татьяна Ткачук: Вы знаете, по поводу простоты и прямолинейности, я вспомнила, как однажды мне близкий знакомый один рассказал про то, как у него случился роман в Америке, и он был совершенно потрясен, когда женщина в первый вечер сказала ему: «Значит так, я встаю в половине восьмого утра, мне непременно нужна зубная щетка. Я это делаю только с презервативом, и на завтрак мне нужен свежевыжатый апельсиновый сок». Он немножко обалдел, и потом, рассказывая мне об этом, сказал: «Это, конечно, очень удобно, когда ты не должен ломать голову над всеми этими вопросами, на полочки все это разложили, но влюбиться в такую женщину невозможно».