Развитие межличностных отношений у младших школьников

%PDF-1.5 % 1 0 obj > /Metadata 4 0 R >> endobj 5 0 obj /Title >> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj > endobj 4 0 obj > stream

32 841.92]

/Contents 170 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 38

>>

endobj

24 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 171 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 39

>>

endobj

25 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 172 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 40

>>

endobj

26 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 173 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 41

>>

endobj

27 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 174 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 42

>>

endobj

28 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 175 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 43

>>

endobj

29 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 170 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 38

>>

endobj

24 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 171 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 39

>>

endobj

25 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 172 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 40

>>

endobj

26 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 173 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 41

>>

endobj

27 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 174 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 42

>>

endobj

28 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 175 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 43

>>

endobj

29 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 182 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 50

>>

endobj

36 0 obj

>

/XObject >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 184 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 1

>>

endobj

37 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 185 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 51

>>

endobj

38 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 186 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 52

>>

endobj

39 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 187 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 53

>>

endobj

40 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 188 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 54

>>

endobj

41 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 182 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 50

>>

endobj

36 0 obj

>

/XObject >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 184 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 1

>>

endobj

37 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 185 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 51

>>

endobj

38 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 186 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 52

>>

endobj

39 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 187 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 53

>>

endobj

40 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 188 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 54

>>

endobj

41 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 201 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 66

>>

endobj

54 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 202 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 67

>>

endobj

55 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 203 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 68

>>

endobj

56 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 204 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 69

>>

endobj

57 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 205 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 70

>>

endobj

58 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 206 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 71

>>

endobj

59 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.

32 841.92]

/Contents 201 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 66

>>

endobj

54 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 202 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 67

>>

endobj

55 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 203 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 68

>>

endobj

56 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 204 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 69

>>

endobj

57 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 205 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 70

>>

endobj

58 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 206 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 71

>>

endobj

59 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595. 32 841.92]

/Contents 207 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 72

>>

endobj

60 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/Annots [208 0 R]

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 209 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 73

>>

endobj

61 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 210 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 75

>>

endobj

62 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 211 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 76

>>

endobj

63 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 212 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 77

>>

endobj

64 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 213 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 78

>>

endobj

65 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.

32 841.92]

/Contents 207 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 72

>>

endobj

60 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/Annots [208 0 R]

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 209 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 73

>>

endobj

61 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 210 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 75

>>

endobj

62 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 211 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 76

>>

endobj

63 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 212 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 77

>>

endobj

64 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 213 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 78

>>

endobj

65 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841. 92 595.32]

/Contents 214 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 79

>>

endobj

66 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 215 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 80

>>

endobj

67 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 216 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 81

>>

endobj

68 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 217 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 82

>>

endobj

69 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 218 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 83

>>

endobj

70 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 219 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 84

>>

endobj

71 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.

92 595.32]

/Contents 214 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 79

>>

endobj

66 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 595.32 841.92]

/Contents 215 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 80

>>

endobj

67 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 216 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 81

>>

endobj

68 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 217 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 82

>>

endobj

69 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 218 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 83

>>

endobj

70 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 219 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 84

>>

endobj

71 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841. 92 595.32]

/Contents 220 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 85

>>

endobj

72 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 221 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 86

>>

endobj

73 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 222 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 87

>>

endobj

74 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 223 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 88

>>

endobj

75 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 224 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 89

>>

endobj

76 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 225 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 90

>>

endobj

77 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.

92 595.32]

/Contents 220 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 85

>>

endobj

72 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 221 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 86

>>

endobj

73 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 222 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 87

>>

endobj

74 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 223 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 88

>>

endobj

75 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 224 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 89

>>

endobj

76 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 225 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 90

>>

endobj

77 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841. 92 595.32]

/Contents 226 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 91

>>

endobj

78 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 227 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 92

>>

endobj

79 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 228 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 93

>>

endobj

80 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 229 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 94

>>

endobj

81 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 230 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 95

>>

endobj

82 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 231 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 96

>>

endobj

83 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.

92 595.32]

/Contents 226 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 91

>>

endobj

78 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 227 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 92

>>

endobj

79 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 228 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 93

>>

endobj

80 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 229 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 94

>>

endobj

81 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 230 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 95

>>

endobj

82 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 231 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 96

>>

endobj

83 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841. 92 595.32]

/Contents 232 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 97

>>

endobj

84 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 233 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 98

>>

endobj

85 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 234 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 99

>>

endobj

86 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 235 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 100

>>

endobj

87 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 236 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 101

>>

endobj

88 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 237 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 102

>>

endobj

89 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.

92 595.32]

/Contents 232 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 97

>>

endobj

84 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 233 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 98

>>

endobj

85 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 234 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 99

>>

endobj

86 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 235 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 100

>>

endobj

87 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 236 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 101

>>

endobj

88 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 237 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 102

>>

endobj

89 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841. 92 595.32]

/Contents 238 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 103

>>

endobj

90 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 239 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 104

>>

endobj

91 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 240 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 105

>>

endobj

92 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 241 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 106

>>

endobj

93 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 242 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 107

>>

endobj

94 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 243 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 108

>>

endobj

95 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.

92 595.32]

/Contents 238 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 103

>>

endobj

90 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 239 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 104

>>

endobj

91 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 240 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 105

>>

endobj

92 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 241 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 106

>>

endobj

93 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 242 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 107

>>

endobj

94 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 243 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 108

>>

endobj

95 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841. 92 595.32]

/Contents 245 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 109

>>

endobj

96 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 246 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 110

>>

endobj

97 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 247 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 111

>>

endobj

98 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 248 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 112

>>

endobj

99 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 249 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 113

>>

endobj

100 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 251 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 114

>>

endobj

101 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.

92 595.32]

/Contents 245 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 109

>>

endobj

96 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 246 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 110

>>

endobj

97 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 247 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 111

>>

endobj

98 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 248 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 112

>>

endobj

99 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 249 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 113

>>

endobj

100 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 251 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 114

>>

endobj

101 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841. 92 595.32]

/Contents 252 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 115

>>

endobj

102 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 253 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 116

>>

endobj

103 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 254 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 117

>>

endobj

104 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 255 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 118

>>

endobj

105 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 256 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 119

>>

endobj

106 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 257 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 120

>>

endobj

107 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.

92 595.32]

/Contents 252 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 115

>>

endobj

102 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 253 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 116

>>

endobj

103 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 254 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 117

>>

endobj

104 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 255 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 118

>>

endobj

105 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 256 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 119

>>

endobj

106 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 257 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 120

>>

endobj

107 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841. 92 595.32]

/Contents 258 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 121

>>

endobj

108 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 259 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 122

>>

endobj

109 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 260 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 123

>>

endobj

110 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 261 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 124

>>

endobj

111 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 262 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 125

>>

endobj

112 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 263 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 126

>>

endobj

113 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.

92 595.32]

/Contents 258 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 121

>>

endobj

108 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 259 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 122

>>

endobj

109 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 260 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 123

>>

endobj

110 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 261 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 124

>>

endobj

111 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 262 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 125

>>

endobj

112 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 263 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 126

>>

endobj

113 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841. 92 595.32]

/Contents 264 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 127

>>

endobj

114 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 265 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 128

>>

endobj

115 0 obj

>

/XObject >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 268 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 22

>>

endobj

116 0 obj

>

endobj

117 0 obj

>

endobj

118 0 obj

>

endobj

119 0 obj

>

endobj

120 0 obj

>

endobj

121 0 obj

>

endobj

122 0 obj

>

endobj

123 0 obj

>

endobj

124 0 obj

>

endobj

125 0 obj

>

endobj

126 0 obj

>

stream

x

92 595.32]

/Contents 264 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 127

>>

endobj

114 0 obj

>

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 265 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 128

>>

endobj

115 0 obj

>

/XObject >

/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

>>

/MediaBox [0 0 841.92 595.32]

/Contents 268 0 R

/Group >

/Tabs /S

/StructParents 22

>>

endobj

116 0 obj

>

endobj

117 0 obj

>

endobj

118 0 obj

>

endobj

119 0 obj

>

endobj

120 0 obj

>

endobj

121 0 obj

>

endobj

122 0 obj

>

endobj

123 0 obj

>

endobj

124 0 obj

>

endobj

125 0 obj

>

endobj

126 0 obj

>

stream

x«ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

«ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ У ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ»

Бределева Светлана Михайловна,

учитель технологии

МБОУ «Средняя

школа №2 г. Грязовца»

Грязовца»

Введение.

Становление ребёнка как активного субъекта педагогического процесса происходит под воздействием механизмов взаимного общения. Развитие личности обуславливается именно человеческим общением, поскольку, по словам Л.С.Выготского личность становится для себя тем, что она есть в себе, через то, что она проявляет для других. Это и есть процесс становления личности. За всеми высшими функциями, их отношениями генетически стоят социальные отношения, реальные отношения людей .

Будет неправильным рассмотрение становления личности индивида в отрыве от общества, в котором он живёт, от системы отношений в которые он включается.

Вступая

в межличностные отношения, самых разнообразных по форме, содержанию, ценностям,

структуре человеческих общностях в детском саду, в классе, в дружеском кругу, в

различного рода формальных и неформальных объединениях — индивид проявляет себя

как личность и представляет возможность оценить себя в системе отношений с

другими.

Межличностному общению принадлежит ведущая роль в развитии у ребёнка

познавательных и психических функций, которые изначально формируются в процессе

общения с взрослыми, и лишь затем становится произвольными.

Актуальность проблемы развития межличностных отношений у детей с ЗПР не

вызывает сомнений на сегодняшний день, так как это одна из форм реализации

социальной сущности каждого ребёнка и психологическая база для сплочения

коллектива.

Ребёнок с задержкой психического развития имеет ряд специфических черт, которые

затрудняют его взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, и результаты этого

неэффективного общения во многом определяют его дальнейшее психическое

развитие. Изучение межличностных отношений детей с ЗПР, особенностей их общения

может способствовать более полному пониманию отклонений в развитии и

усовершенствованию учебно — воспитательного процесса. Необходимо, особенно

начиная с детей младшего школьного возраста, учить уважать не только себя, но и

тех, кто рядом; показать значимость: человеческой личности, прав человека,

самоуважения человека; помочь ребёнку понять, что он личность и рядом с ним

такая же личность; формировать умение разрешать конфликты ненасильственным

путём, и этому, в большей мере, способствуют межличностные отношения,

строящиеся в позитивном векторе развития.

Над проблемой развития межличностных отношений у детей работали и

работают многие педагоги, психологи. Анализ работ педагогов и психологов

позволяет сделать вывод , что развитие межличностных отношений является

неотъемлемой частью воспитательного процесса. В классах для детей с ЗПР

необходимы доброжелательные отношения, что способствует предупреждению и снятию

агрессивности; улучшению микроклимата; развитию в положительном векторе

межличностных отношений.

Именно через межличностные отношения ребёнок опосредованно может включаться в

систему общественных отношений. Такое включение происходит через ближайшее

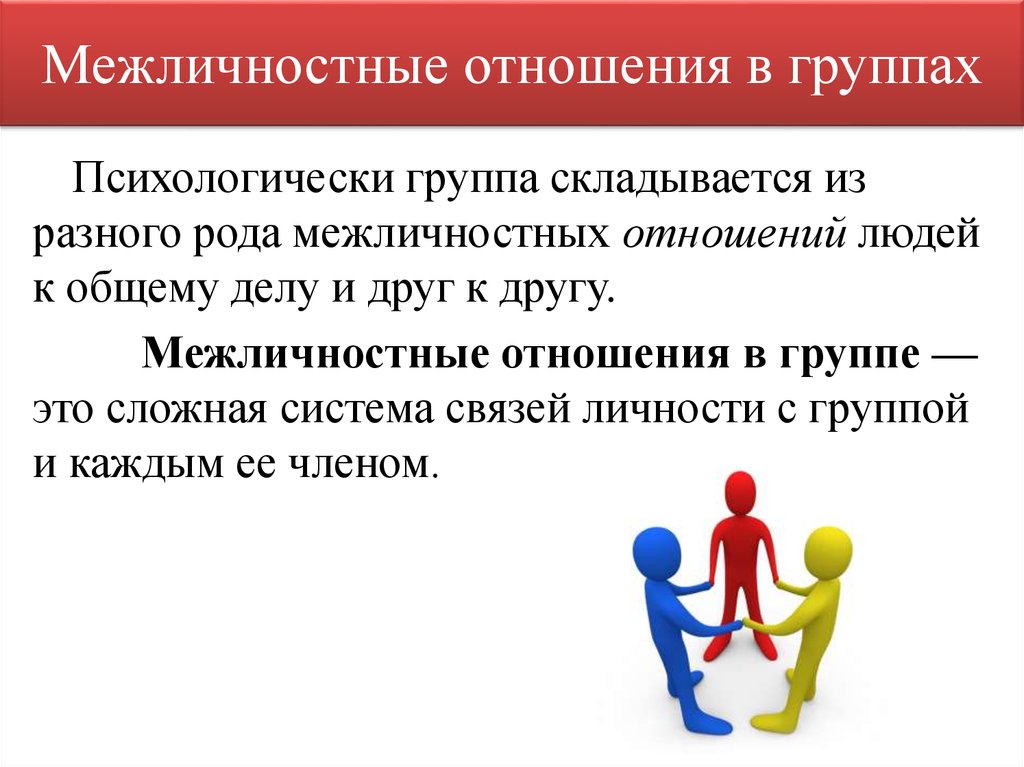

окружение. Таким образом, межличностные отношения — это субъективно

переживаемые взаимосвязи между людьми, проявляющиеся в характере и способах

взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной

деятельности и общения. Сегодняшняя задача развития межличностных отношений

должна пронизывать деятельность школы как социального института, так как

именно она оказывает непосредственное воздействие на формирование личности

ребёнка.

1. Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР

Проблема

дифференцированной коррекционно-педагогической помощи детям с задержкой

психического развития всесторонне изучалась как за рубежом, так и в

отечественной психологии и педагогике.

В отечественной специальной психологии о детях с ЗПР накоплены интересные,

исключительно ценные научные данные, хотя проблема поставлена для специального

изучения лишь в конце 60-х годов ХХвека.

В исследованиях советских педагогов и психологов встречаются различные

подходы по причинам возникновения ЗПР В настоящее время всё большее внимание

уделяется механизмам взаимодействия и биологических и социальных факторов в

возникновении задержки психического развития у детей.

В

психолого-педагогической литературе представлено несколько классификаций

задержки психического развития у детей. Власова Т.А. и Певзнер М.С. предложили

рассматривать два варианта. Первый связывался с психофизическим и психическим

инфантилизмом — на первом плане отставание в эмоционально-волевой сфере и

личностная незрелость детей. Второй связывался с нарушением познавательной

деятельности при ЗПР со стойкой церебральной астенией, для которой характерны

нарушение внимания, отвлекаемость, быстрая утомляемость, психомоторная вялость

или возбудимость. Певзнер М.С. определяла ЗПР как временную задержку

психического развития, считая, что лёгкие органические изменения в ЦНС и

незрелость эмоционально-волевой сферы при правильной лечебной и коррекционной

работе должны быть обратимы.

Второй связывался с нарушением познавательной

деятельности при ЗПР со стойкой церебральной астенией, для которой характерны

нарушение внимания, отвлекаемость, быстрая утомляемость, психомоторная вялость

или возбудимость. Певзнер М.С. определяла ЗПР как временную задержку

психического развития, считая, что лёгкие органические изменения в ЦНС и

незрелость эмоционально-волевой сферы при правильной лечебной и коррекционной

работе должны быть обратимы.

Более поздняя классификация основных форм задержки психического

развития была предложена Лебединской К.С., в соответствии с ней выделяют четыре

основных типа:

1.задержка психического развития конституционального генеза; Дети

с таким диагнозом внешне похожи на детей более раннего возраста. Они менее

развиты физически по сравнению со сверстниками, их отличают яркие эмоциональные

реакции, детская непосредственность, преобладание игровых интересов. Однако

инфантильность психики не даёт им возможности адаптироваться к условиям

обучения

2. задержка психического развития соматогенного генеза; данный тип

обусловлен хроническими заболеваниями внутренних органов ребёнка. Часто связаны

с хроническими заболеваниями матери. У детей с таким диагнозом резко снижен

психический и физический тонус, на этом фоне развиваются невропатические

расстройства-неуверенность в себе, робость, капризность, боязливость. Их круг

общения очень сужен, сказывается недостаток представлений об окружающем мире и

его явлениях.

задержка психического развития соматогенного генеза; данный тип

обусловлен хроническими заболеваниями внутренних органов ребёнка. Часто связаны

с хроническими заболеваниями матери. У детей с таким диагнозом резко снижен

психический и физический тонус, на этом фоне развиваются невропатические

расстройства-неуверенность в себе, робость, капризность, боязливость. Их круг

общения очень сужен, сказывается недостаток представлений об окружающем мире и

его явлениях.

3.задержка психического развития психогенного генеза; данный тип ЗПР связывается с неблагоприятными условиями воспитания ребёнка, ограничивающими либо искажающими стимуляцию психического развития на ранних его этапах нарушения. Познавательная деятельность у таких детей обусловлена бедным запасом их представлений об окружающем мире, низкой работоспособностью, несформированностью произвольной регуляции деятельности, специфическими особенностями поведения и психики

4.задержка

психического развития церебрально-органического генеза; характерными особенностями детей с таким диагнозом являются повышенная

возбудимость, реже наблюдаются заторможенность и эмоциональная вялость. У них

могут проявляться немотивированные колебания настроения. Нередко встречаются

церебрастенические явления: повышенная истощаемость, резкое снижение

работоспособности, а также ранимость, слезливость, понижение настроения.

У них

могут проявляться немотивированные колебания настроения. Нередко встречаются

церебрастенические явления: повышенная истощаемость, резкое снижение

работоспособности, а также ранимость, слезливость, понижение настроения.

Сегодня организация системы коррекционного обучения и воспитания, социальной адаптации и интеграции детей с нарушениями в развитии — одна из наиболее сложных теоретических и практических задач.

Описанные

выше особенности характерны для всех категорий детей с ЗПР и являются их общими

чертами. Однако, поскольку ЗПР — следствие поражения центральной нервной

системы, вызванных различными этиологическими факторами, целенаправленное

психолого-педагогическое воздействие должно учитывать эти различия. Каждый

ребёнок, страдающий ЗПР, имеет также свои психологические особенности. Залогом

успеха педагогов и психологов может стать только знание особенностей и

возможностей каждого ребёнка, и индивидуальный подход к его воспитанию и

обучению.

Следовательно, знание психологических особенностей позволит успешнее решать

вопросы коррекционно-воспитательной работы, одной из целей которой является

формирование коммуникативных качеств ребёнка, приспособление к жизни и более

успешная адаптация в обществе.

2.Особенности

развития межличностных отношений у детей с задержкой психического развития.

Деятельность ребёнка и его общения с взрослыми (а несколько позднее и со

сверстниками) — это основные движущие причины его развития. Возможные

отклонения или искажения в деятельности и общении приводят к нарушениям в

формировании личности и поведения. Психологические особенности влияют на всё

поведение, определяют характеристики деятельности ребёнка (степень её

успешности, интенсивность, соответствие или несоответствие социальным нормам и

т.п.). От характера поведения ребёнка зависит, как будут реагировать на него

окружающие. Это может проявляться в поощрении, подкреплении одних форм

поведения и наказания за другие, в общей оценке ребёнка, в интенсивности

общения с ним и т.п. Подобные реакции, в свою очередь, приводят к изменению

или, напротив, закреплению имеющихся психологических особенностей ребёнка.

Получается замкнутый круг: от психологических особенностей ребёнка зависит его

поведение; оно вызывает определённые реакции окружающих, а эти реакции

оказывают решающее влияние на психологические особенности ребёнка, устраняя

или, наоборот, заостряя их. Именно воспитательный подход, основанный на

перестройке отношений взрослых с ребёнком, сможет его разрушить

Именно воспитательный подход, основанный на

перестройке отношений взрослых с ребёнком, сможет его разрушить

По мере взросления у детей возрастает потребность в общении, в приобретении

определённого положения в коллективе класса, в уважении и авторитете у

одноклассников. В качестве ведущих выступают два симтокомплекса — тревога и

враждебность.

Первый, отражающий беспокойство, неуверенность ребёнка в том, интересуются ли

им сверстники, принимает ли его и любит учитель. Тревога проявляется в

чрезмерном желании здороваться с учителем, охотном выполнении своих

обязанностей Второй свидетельствует о различных формах неприятия и может быть

началом враждебности, депрессии, агрессивности, асоциального

поведения-исключительно нетерпелив, кроме тех случаев, когда находится в

хорошем настроении; иногда на приветствие может выражать злость или

подозрительность; очень переменчив в поведении.

Развитие межличностных отношений представляет собой процесс перестройки

поведения и деятельности ребёнка в новых условиях. Процесс этот многосторонний,

активный, включающий в себя формирование средств и способов поведения,

направленных на овладение учебной деятельностью и эффективное взаимодействие с

новой социальной средой.

Процесс этот многосторонний,

активный, включающий в себя формирование средств и способов поведения,

направленных на овладение учебной деятельностью и эффективное взаимодействие с

новой социальной средой.

Важное значение в развитии межличностных отношений детей с ЗПР придаётся

анализу эмоциональных проявлений. Новые требования, подчас превосходящие

возможности ребёнка, изменяют состояние эмоциональной сферы, вызывая

неспецифическую, стрессовую реакцию организма.

Разнообразие эмоций, которые испытывает ребёнок с ЗПР, во многом

формирует его поведение. На этом фоне облегчаются или, наоборот, усложняются

учебная деятельность и воспитательный процесс. Эмоциональное состояние не

только зависит от успешности их выполнения, но влияет на их результат. Успех в

учёбе создаёт особый подъём, вызывает ещё большие старания добиться похвалы,

способствует формированию уверенности в своих силах. Ребёнок не испытывает

состояния напряжённости, и процесс адаптации проходит безболезненно в том

случае, когда уровень развития интеллектуальных, эмоционально-волевых и

моральных качеств достаточно высок, что обеспечивает возможность своевременно

перестраивать поведение и деятельность согласно предъявляемым требованиям.

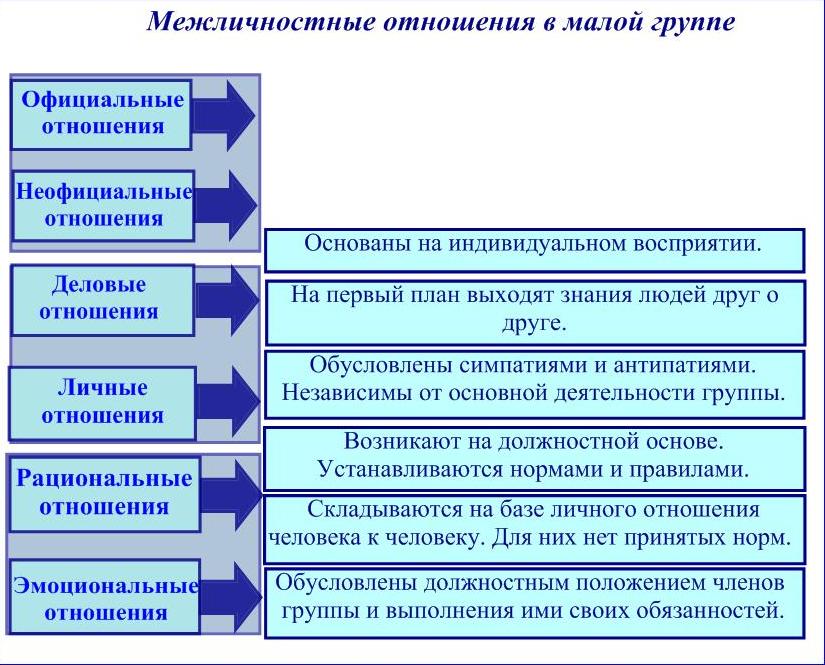

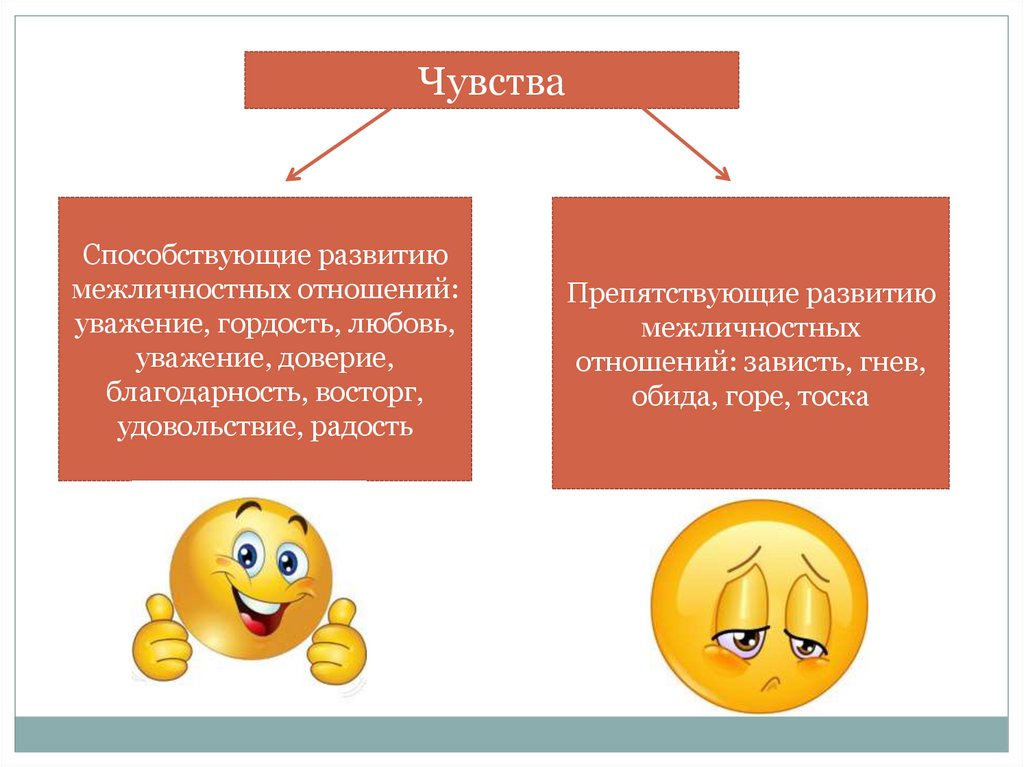

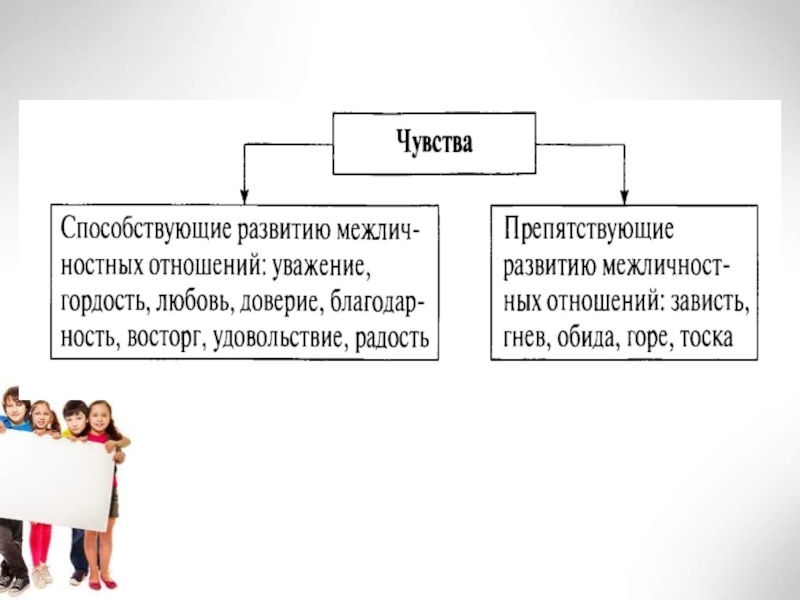

Важную роль в развитии межличностных отношений играет

социально-психологическая атмосфера в детском коллективе. Выделяют два основных

и разных по своей природе пласта межличностных отношений.

Первый — формально извне организованные ролевые отношения на

основе делового распределения ролей в совместной деятельности.

Второй — неформальные, эмоционально-личностные отношения,

основанные на личных предпочтениях, симпатиях — антипатиях, взаимной

привязанности.

Детский коллектив — достаточно активный субъект воспитательных отношений.

Детская среда обучает ребёнка: общаясь со сверстниками, школьник приобретает

личный опыт отношений в социуме. Детский коллектив воспитывает у ребёнка

социально — психологические качества (социальный интеллект, умение понимать

партнёра, тактичность, вежливость, умение вступать в контакт и поддерживать

его, коллективистские качества, способность к кооперации и взаимодействию, к

сопереживанию), навыки общественной дисциплины. Именно межличностные отношения

дают основную пищу чувствам, переживаниям, позволяют проявить эмоциональный

отклик, помогают развить механизмы саморегуляции (самоконтроля, самообладания и

т.д.). Духовное влияние коллектива и личности взаимно. Высокий положительный

психологический и педагогический потенциал детского коллектива не может

сложиться сам, стихийно, только из сущности сил ребёнка. Необходимо внешнее

педагогическое влияние и руководство. В группе детей с ЗПР психологические

ограничения более глубоки. Социальные возможности их личности значительно

ослаблены.

Именно межличностные отношения

дают основную пищу чувствам, переживаниям, позволяют проявить эмоциональный

отклик, помогают развить механизмы саморегуляции (самоконтроля, самообладания и

т.д.). Духовное влияние коллектива и личности взаимно. Высокий положительный

психологический и педагогический потенциал детского коллектива не может

сложиться сам, стихийно, только из сущности сил ребёнка. Необходимо внешнее

педагогическое влияние и руководство. В группе детей с ЗПР психологические

ограничения более глубоки. Социальные возможности их личности значительно

ослаблены.

3.Деятельность педагога по формированию и развитию межличностных отношений школьников.

Педагог,

работающий с детьми с ЗПР, сталкивается с рядом серьёзных психологических

проблем. На занятиях детям должны даваться не только знания о правах человека,

прививаться общечеловеческие ценности, но и формироваться умения по решению

межличностных проблем, вырабатываться навыки бесконфликтного общения, что

способствует более успешной адаптации к самостоятельной жизни в современном

мире.

Основными формами, применяемыми для развития межличностных отношений у детей с

ЗПР, являются диалоговые (дискуссия, диспут, дебаты, игровые, коммуникативные

тренинги, коллективные творческие дела, игровые программы). Они позволяют

повысить коммуникативную компетентность ребёнка, способствуя тем самым его

популярности в общении с окружающими, позволяют обучить умению рассуждать,

критически мыслить, продуктивно организовывать процесс общения. Единственный

способ иметь друга научиться самому быть другом (амер.философ Э. Ральд). В

работах современных исследователей раскрыт педагогический потенциал диалогового

взаимодействия субъектов, показано его активное влияние на развитие психических

функций личности (и прежде всего мышления). Обучение умению вести диалог

способствует последующему переходу от внешнего диалога к диалогу внутреннему

(Л.С. Выготский), диалогу школьника с самим собой, который становится стимулом

его духовного развития, побуждает к самовоспитанию и самообразованию. Диалог

при его умелой, тактичной организации способствует активному формированию

ценностно — смыслового и эмоционально — ценностного отношения школьника к

объектам окружающего мира.

Также очень эффективно в работе по улучшению межличностных отношений вести

каждому ребёнку Дневник моих достижений, с целью фиксации своих достижений,

повышения уровня самоотношения. А также Ящик доверия, куда дети, которые по

какой — либо причине не идущие на вербальный контакт, кладут свои письма с

проблемами, пожеланиями.

На практике именно эти формы, методы и приёмы оказались наиболее эффективными.

Они полно обеспечивали субъективную позицию ребёнка; формировали навыки

общения, уважительного отношения к людям и их суждениям, тактичного

взаимодействия с окружающими; развивали мышление, умения аргументировано

высказывать своё мнение; способствовали улучшению межличностных отношений.

Эффективность и результативность работы во многом зависят от умения педагога

давать чёткие, недвусмысленные инструкции; излагать материал проблемно, включив

в процесс работы самих детей; от умения изучить каждого ребенка, проводя,

своевременно, диагностическую работу и на этой основе включать его в групповую

работу.

В воспитании детей с ЗПР, как уже отмечалось, важен диагностический подход,

который своевременно поможет уловить актуальное состояние и личности и

коллектива, а также корреляция учителя с родителями, психологом и соцпедагогом.

Заключение.

Современный

ребёнок должен правильно воспринимать и понимать единство человечества,

взаимосвязь и взаимозависимость всех и каждого живущих на планете, понимать и

уважать права, обычаи, взгляды и традиции других людей, найти свое место в

жизнедеятельности общества, не нанося вреда и не ущемляя права других людей.

Одна из главных задач педагога при организации деятельности детей с задержкой

психического развития регулирование межличностных отношений.

Педагогам необходимо знать и учитывать особенности личности ребёнка с

задержкой психического развития. Если ему не уделять достаточно внимания, его

развитие ещё больше замедляется и осложняется педагогической и социальной

запущенностью. Большие страдания причиняет ситуация неуспеха, которая

отрицательно влияет не только на дальнейшее интеллектуальное развитие, но и

искажает путь формирования личности, а в более старшем возрасте может привести

к нарушениям поведения

Опираясь на наблюдения за детьми с ЗПР, следует отметить и учитывать в своей

работе каждому педагогу следующие черты своеобразия взаимоотношений:

1. Эмоциональная незрелость детей с ЗПР ведёт к эмоциональной поверхности

контактов, слабому поддерживанию и сочувствию; контакты таких детей мимолётны,

ситуативны, неустойчивы;

Эмоциональная незрелость детей с ЗПР ведёт к эмоциональной поверхности

контактов, слабому поддерживанию и сочувствию; контакты таких детей мимолётны,

ситуативны, неустойчивы;

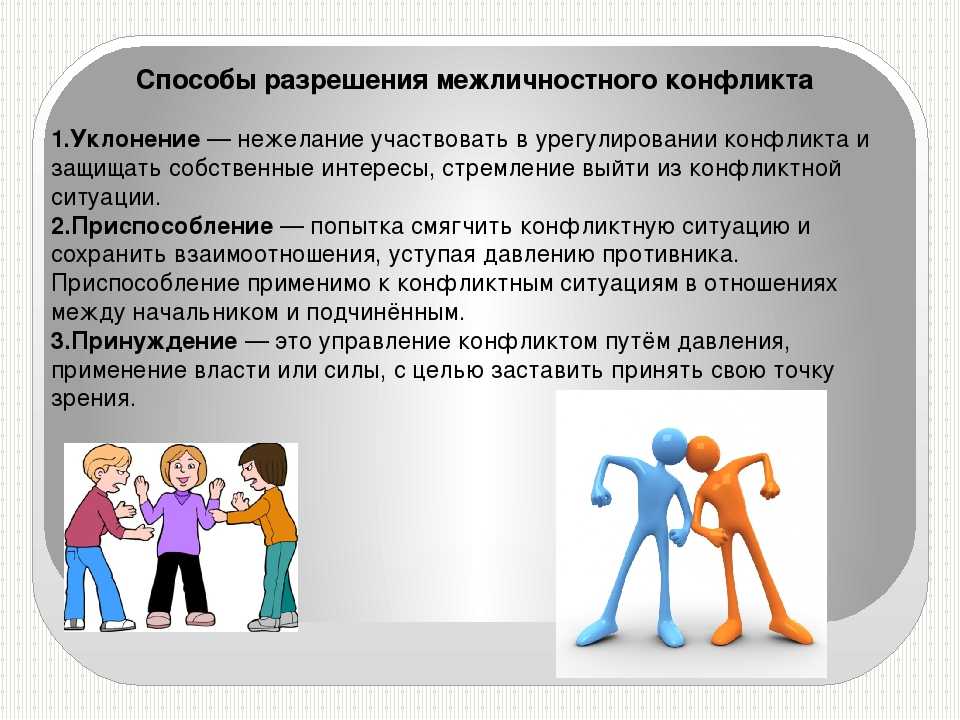

2.Расторможенность психических процессов, повышенная возбудимость ведёт к тому,

что импульсивное поведение чаще всего превращается в цепочку реакций и

неадекватных способов выхода из конфликтов

3.Общая незрелость

определяет тенденцию данных детей к примитивной зависимости от более зрелых и

активных членов коллектива, подчинённости им;

4.У детей с ЗПР нет развитой самооценки, устойчивости и критичности, что

обусловливает у них проявление склонности к преувеличению своих возможностей, к

переоценке своего обаяния и влияния.

5.Большинство детей с ЗПР психически неустойчивы;

6..Адаптивные механизмы также своеобразны. Он не имеет достаточно развитых

интеллектуальных и эмоционально — волевых возможностей для самостоятельного и

продуктивного устранения недостатков.

Педагог, работающий с детьми с ЗПР, сталкиваются с рядом серьёзных

психологических проблем Для улучшения межличностных отношений педагог должен

использовать различные индивидуальные и групповые формы работы. Как показывает

практика, наиболее эффективными являются диалоговые формы, а также игровые,

коммуникативные тренинги.

Как показывает

практика, наиболее эффективными являются диалоговые формы, а также игровые,

коммуникативные тренинги.

Следует помнить, что эффективность работы с детьми, а соответственно и

достигнутые результаты будут зависеть от умения педагога давать чёткие,

недвусмысленные инструкции, понятные всем участникам, от умения излагать

материал проблемно, включать в процесс работы самих детей, от умения изучить

каждого ребенка и на этой основе включать его в групповую работу. Педагог должен:

— создавать ситуации успеха, атмосферу доверия, дружеского расположения, что

даст возможность раскрыться внутреннему миру ребёнка;

— вовлекать его во все мероприятия;

— учить слушать и слышать собеседника;

— формировать навыки бесконфликтного общения, тем самым, повышая уровень

межличностных отношений в классе, группе.

Ведь именно школа является базой для развития межличностных отношений,

отправной точкой воспитания гуманного, партнерского взаимодействия со своими

сверстниками и окружающими их людьми.

Список литературы

1. Артюхова И.С. Настольная книга классного руководителя: 1-4 классы / И.С. Артюхова. — М.: Эксмо, 2008. — 432с.

2. Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического развития: Учеб. пособие. / Л.Н. Блинова.-М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2011.-136с.

3. Божович Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте / Л.И. Божович.- М.: Просвещение, 1968.-464с.

4. Дети с задержкой психического развития / под ред. Т.В. Власовой, В.И. Лубовского, Н.А. Цыпиной.- М.: Просвещение, 2004.

5. Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь/ Г.М. Коджаспирова.- М., 2010.-174с.

6. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение / С.Г. Шевченко.- М., 2009.

7.

Шипицына

Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и

сверстниками. / Л.М. Шипицына. — М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. — 384с.

/ Л.М. Шипицына. — М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. — 384с.

8. Щербакова А.М. Воспитание ребёнка с нарушениями развития. / А.М. Щербакова. — М.: Изд-во НЦ ЭНАС. — 2012. — 40с.

Развитие межличностных отношений — Значение и их модели

Прочная ассоциация между людьми со схожими интересами и мышлением называется межличностными отношениями. Никто на этой земле никогда не может оставаться в одиночестве, и людям очень важно иметь рядом надежных друзей.

Развитие межличностных отношений

Любым отношениям нужно время для развития . Нужно время, чтобы подойти к кому-то по-настоящему близко и довериться ему/ей. Чудес не бывает за один день. Нужно быть достаточно терпеливым, чтобы понять другого человека, чтобы отношения росли и выходили на новый уровень.

Различные модели были предложены в области развития межличностных отношений. Все модели предполагают, как развиваются отношения между друзьями, партнерами, парами, коллегами и так далее.

Давайте рассмотрим модели одну за другой:

Модель эскалации отношений Кнаппа

Согласно модели эскалации отношений Кнаппа, каждые отношения проходят следующие стадии: не зная друг друга до встречи и мгновенно притягиваются друг к другу. На этом этапе оба участника изо всех сил стараются произвести неизгладимое первое впечатление на другого человека. Люди показывают себя с лучшей стороны, чтобы отметить начало отношений. На этом этапе внешний вид, уход за собой, манеры, этикет играют важную роль, поскольку люди мало знают друг друга.

На втором этапе люди пытаются лучше узнать друг друга. Они делятся своими симпатиями и антипатиями, а также пытаются узнать об интересах другого человека. Этот этап характеризуется обширными встречами и телефонными звонками, чтобы люди могли проверить свой уровень совместимости.

Случай 1 — Люди несовместимы друг с другом.

Результат — Люди не продвигают отношения вперед и решают прекратить их ради лучшего будущего.

Случай — 2 Люди совместимы друг с другом

Результат — Люди решают продолжить отношения

На третьем этапе люди прилагают регулярные усилия для укрепления своих отношений. Люди берут на себя обязательства и готовятся к долгосрочным отношениям.

Четвертая стадия начинается, когда люди в отношениях начинают делать что-то вместе. Их часто видят вместе за покупками, обедами, в кино и так далее.

Когда люди действительно уверены в своих отношениях, они решают остаться вместе навсегда. Лица вступают в брак на пятой стадии .

Что важно для развития отношений?

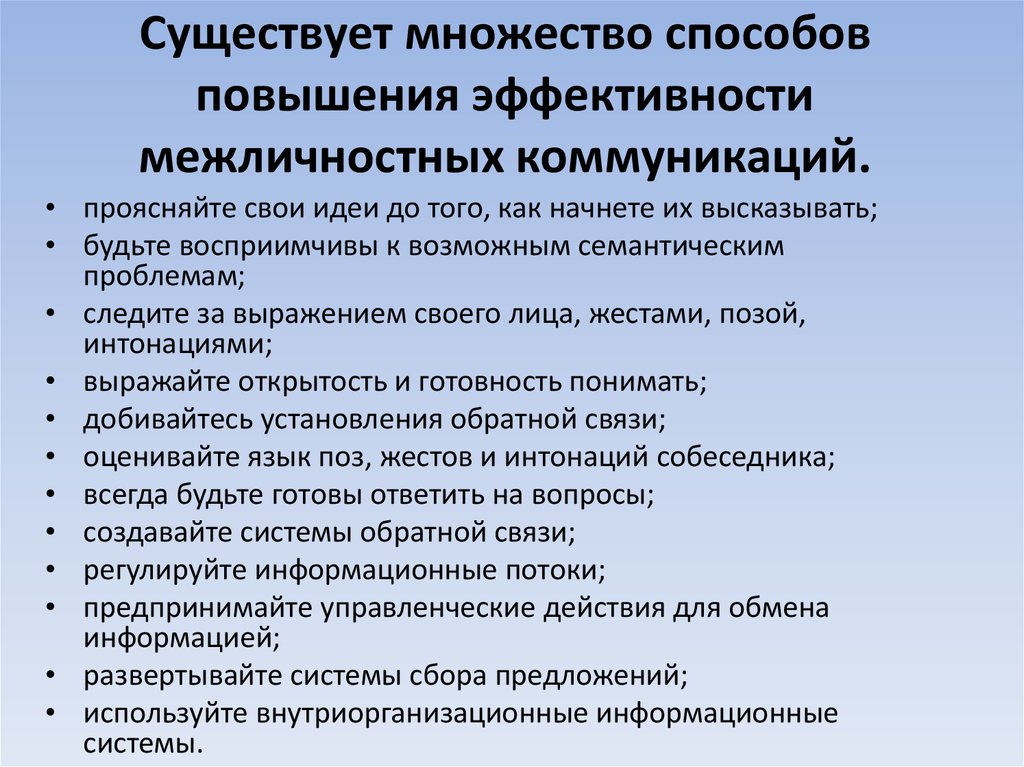

- Эффективное общение между партнерами. Для людей важно поддерживать связь на регулярной основе.

- Траст

- Уход

- Лояльность

- Понимание

- Уважение друг к другу

Отношение не сохраняется, если что-то из вышеперечисленного отсутствует.

Модель прекращения отношений Кнаппа

Отношения прекращаются, когда люди не общаются друг с другом эффективно. Возникают недопонимания и путаницы, ведущие к ненужным конфликтам.

Возникают недопонимания и путаницы, ведущие к ненужным конфликтам.

Помните, что в отношениях нет места эгоизму и ревности. Чтобы отношения росли, нужно прощать. Стадия застоя часто характеризуется тем, что люди избегают друг друга и мало взаимодействуют.

Люди больше не интересуются друг другом, и физическая близость также уменьшается. Люди решают уйти от отношений и сделать выбор в пользу взаимного расставания.

Модель фильтрации отношений Утки

Как следует из названия, модель фильтрации отношений Утки состоит из множества фильтров, через которые должны пройти отношения.

Расстояние

Людям удобно начинать отношения с кем-то, кто находится рядом с ним или работает с ним. Расстояние имеет значение в отношениях. Людям, живущим далеко, часто бывает трудно встретиться, и в конечном итоге их отношения страдают. Это объясняет, почему отношения на расстоянии не очень успешны.

Восприятие

То, что человек думает о другом человеке, также влияет на отношения. Люди могут неправильно воспринимать кого-то и не решить продолжать отношения.

Люди могут неправильно воспринимать кого-то и не решить продолжать отношения.

Внешний вид

То, как люди выглядят, говорят и представляют себя, также влияет на отношения. Людей обычно привлекают очаровательные и уверенные в себе люди

❮❮ Предыдущий Следующий ❯❯

Похожие статьи

- Важность межличностных отношений

- Советы по улучшению межличностных отношений

- Управление конфликтами в отношениях

- Теории межличностных отношений

- Модель межличностных отношений

Просмотреть все статьи

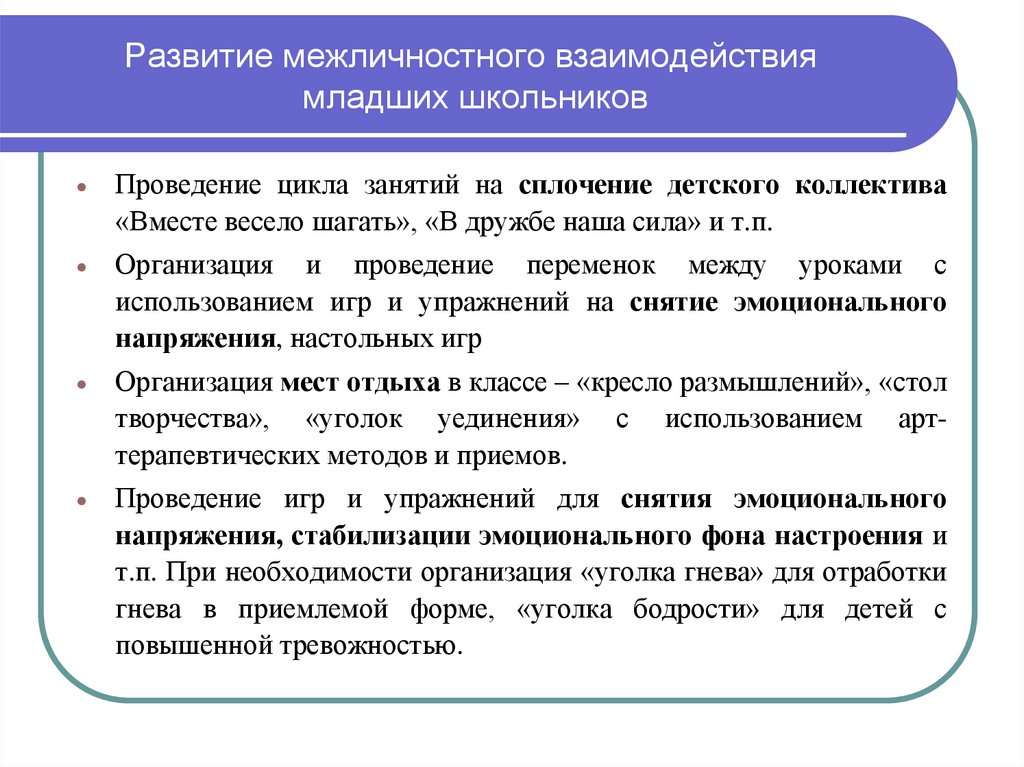

Учителя помогают учащимся развивать дружеские отношения

С первого дня в детском саду до последнего дня в старшей школе учителя играют решающую роль, помогая учащимся развивать межличностные отношения. Будь то разрешение конфликта или поощрение сотрудничества, есть бесконечные возможности научить учащихся взаимодействовать с окружающими.

Чтобы убедиться, что каждый из ваших учеников создает значимые межличностные отношения, вот что говорят эксперты о поощрении дружбы в классе.

Взаимоотношения между учителями и учениками

Способность заводить друзей и общаться в обществе является одним из самых важных жизненных навыков, которые развивают дети. На самом деле развитие межличностных отношений настолько важно, что многие учителя могут не осознавать свою роль в этом.

Тем не менее, Inclusion BC объясняет, что дружба не обязательно является врожденным навыком. Задавать вопросы, слушать и проявлять сострадание к другим — всем этим навыкам необходимо учиться и практиковать. Чтобы способствовать обучению этим навыкам, учителя должны создать инклюзивную атмосферу, в которой все учащиеся могут взаимодействовать друг с другом. Писатель и эксперт в области образования Микеле Борба добавляет, что социальные навыки нужно совершенствовать методом проб и ошибок. Это означает, что, когда учащиеся рано вовлекаются в социальные ситуации, у них больше возможностей для развития социальной уверенности и чувства принадлежности.

Учителя также могут поддерживать межличностные отношения учеников, определяя факторы, препятствующие развитию дружбы. Например, учительница Лори Футтерман говорит, что из-за технологий и возросшей нагрузки на домашнюю работу учащиеся с большей вероятностью останутся дома после окончания учебы каждый день. Семьи также живут дальше друг от друга, чем раньше, что мешает студентам собираться вместе. Учителя могут гарантировать, что учащиеся по-прежнему имеют возможность общаться со своими сверстниками, выделяя время для общения в классе.

Новое определение групп учащихся

Учителя всегда использовали групповые проекты и совместные занятия для поощрения совместной работы в классе. Это остается позитивным способом способствовать межличностному развитию, но новые практики и исследования способствуют новому подходу к этой традиции. Например, учителя традиционно группируют учеников по уровню академических навыков или способностей в определенном предмете. Однако вместо этого подхода Джери Коулман Такер из Understood говорит, что учителя должны группировать учащихся по интересам. Если учащиеся участвуют в музыкальных мероприятиях, таких как группа или хор, например, объединение их вместе может способствовать органичному развитию дружбы.

Если учащиеся участвуют в музыкальных мероприятиях, таких как группа или хор, например, объединение их вместе может способствовать органичному развитию дружбы.

Еще один способ наладить отношения — поддерживать отношения между представителями разных рас и культур в классе. Кендра Йошинага из NPR Ed объясняет, что, согласно недавнему исследованию, учащиеся с большей вероятностью сохранят межрасовую дружбу с помощью поддерживающего учителя. Поощрение межрасовой дружбы улучшает климат в классе в краткосрочной перспективе, но это также имеет долгосрочные последствия на долгие годы. Недавнее исследование организации Greater Good Калифорнийского университета в Беркли также показывает, что «межрасовая дружба между детьми может улучшить их академическую мотивацию, их чувства по отношению к своим друзьям и представителям другой расы и их социальную компетентность».

Эксперт по вопросам равноправия в сфере образования Мелинда Д. Андерсон добавляет, что учителя могут укреплять дружеские отношения между расами и этническими группами, обращаясь к литературе. Выбор книг, посвященных межрасовой дружбе, помогает учащимся увидеть в ней позитивный и важный аспект жизни.

Выбор книг, посвященных межрасовой дружбе, помогает учащимся увидеть в ней позитивный и важный аспект жизни.

Выход за пределы классной комнаты

Поддержка межличностных отношений за пределами классной комнаты — еще один важный способ удовлетворения социальных потребностей учащихся. Spark PE говорит, что внеклассные мероприятия помогают развить как социальные навыки, так и личную уверенность. Работа с другими в новой среде, например, в новом виде спорта, помогает учащимся понять ценность командной работы и развить лидерские качества.

Чтобы помочь учащимся участвовать во внеклассных мероприятиях и получать от них пользу, Паула Клут предлагает сотрудничать с администраторами, чтобы обеспечить поддержку широкого круга интересов и образа жизни. Например, у учащихся могут быть домашние обязанности во второй половине дня, которые не позволяют им участвовать во внеклассных мероприятиях. Или у некоторых семей может не быть средств для поддержки участия ребенка в спорте. Учителя могут обеспечить участие всех учащихся в общественной деятельности, организуя бесплатные клубы во время перемены, обеденного перерыва или в другие свободные периоды в течение дня.

Учителя могут обеспечить участие всех учащихся в общественной деятельности, организуя бесплатные клубы во время перемены, обеденного перерыва или в другие свободные периоды в течение дня.

Выявление конфликтов и управление ими

Один из лучших способов обучения социальным навыкам — использовать возможности в реальных жизненных ситуациях. KidsMatter пишет, что когда ученик явно расстроен другим учеником, учитель может вмешаться, чтобы помочь ему продуктивно выразить свои эмоции, что поможет обеим сторонам учиться. Это то, что называется саморегуляцией. Высокоэффективный учитель говорит, что обучение учащихся тому, как правильно выражать свои чувства и понимать последствия своих действий, является ключом к развитию дружеских отношений. В свою очередь, крепкие дружеские отношения приводят к более позитивному отношению и более высокой успеваемости.

Автор и спикер Сигне Уитсон объясняет, что учителям также важно выявлять пассивно-агрессивные издевательства и межличностные конфликты между одноклассниками. Она говорит, что у девочек это происходит чаще и раньше, чем у мальчиков. Поддержание открытого диалога со студентами может помочь им определить, когда это происходит с ними, что может помочь им быстрее разрешать конфликты. Кроме того, учителя могут помочь учащимся принять свой гнев и направить его позитивно в «я»-утверждения, а не рассматривать гнев как всегда негативный. Связывая гнев со способностью разрешать конфликты и укреплять дружеские отношения, учащиеся учатся строить отношения.

Она говорит, что у девочек это происходит чаще и раньше, чем у мальчиков. Поддержание открытого диалога со студентами может помочь им определить, когда это происходит с ними, что может помочь им быстрее разрешать конфликты. Кроме того, учителя могут помочь учащимся принять свой гнев и направить его позитивно в «я»-утверждения, а не рассматривать гнев как всегда негативный. Связывая гнев со способностью разрешать конфликты и укреплять дружеские отношения, учащиеся учатся строить отношения.

Поощрение доброты

Помимо выявления и разрешения конфликтов, учителя также должны активно поощрять доброту. Например, обучение студентов тому, как делиться с другими и помогать другим, может сделать доброту привычкой. Доброта обычно приводит к тому же, объясняет психолог и писатель Эйлин Кеннеди-Мур. В свою очередь, это часто приводит к дружбе между двумя детьми, которым нравится общаться друг с другом.

В Roots of Action говорится, что учителя могут создать проект доброты.