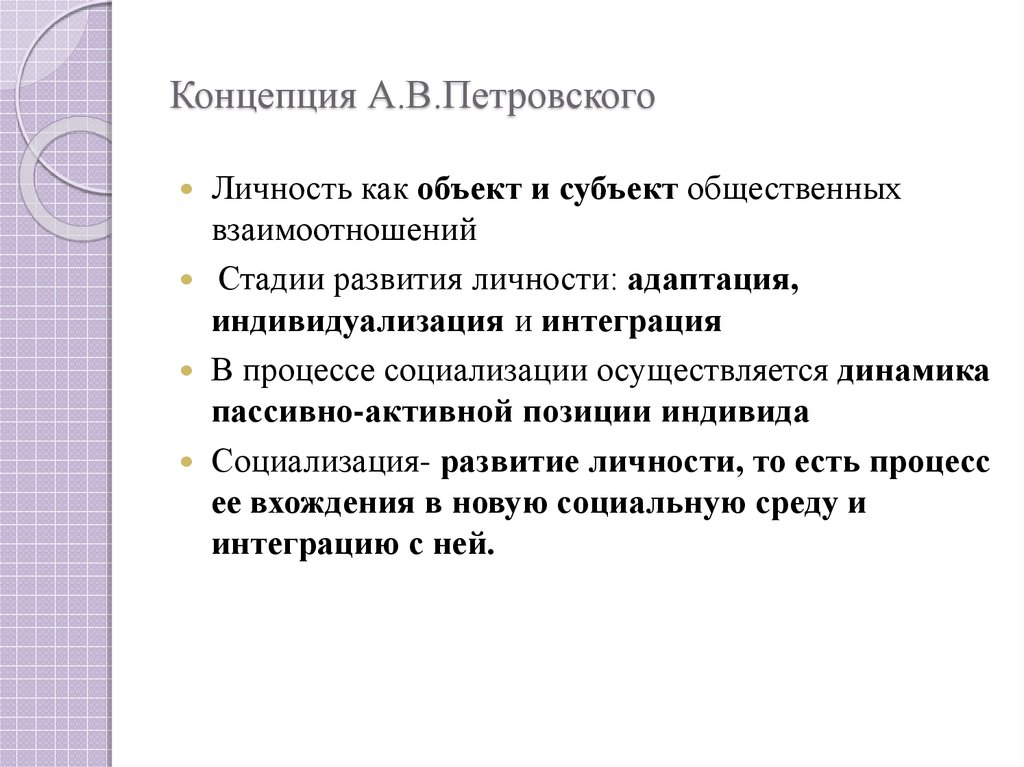

6.Периодизации развития личности по а.В.Петровскому

Становление

личности определяется особенностями

взаимоотношений ребенка с членами

референтной группы. Для любой группы

свойственна своя деятельность и свой

стиль общения. Причем в разные возрастные

периоды ребенок входит одновременно в

разные группы. Становление сопровождается

адаптацией, индивидуализацией,

интеграцией. Адаптация – процесс

вхождения в новую группу, приспособление

к ней. Ребенку необходимо быть как все,

т.е. эта фаза предполагает утрату инд.

черт (конформность, робость, неуверенность

в себе). Индивидуализация – появляется

как противоречие между результатом

адаптации и неудовлетворенной потребностью

(негативизм, агрессивность, неадекватная

самооценка). Интеграция – ребенок

сохраняет те индивидуальные черты,

которые отвечают потребностям группы

(изоляция или вытеснение) А.В. Петровский

выделяет следующие возрастные периоды:

1. Эпоха детства 3–7 лет – преобладает

адаптация, ребенок в основном

приспосабливается к социальной среде.

Источником

развития личности, согласно мнению А.В.

Петровского, выступает противоречие

между потребностью индивидуума в

персонализация (быть личностью) и

объективной заинтересованностью

референтной для него общности принимать

лишь те проявления его индивидуальности,

которые соответствуют задачам, нормам

и условиям функционирования и развития

в этой общности. Для успешной адаптации

к новой общности на каждом возрастном

этапе важна успешная интеграция на

предыдущей стадии.

Источником

развития личности, согласно мнению А.В.

Петровского, выступает противоречие

между потребностью индивидуума в

персонализация (быть личностью) и

объективной заинтересованностью

референтной для него общности принимать

лишь те проявления его индивидуальности,

которые соответствуют задачам, нормам

и условиям функционирования и развития

в этой общности. Для успешной адаптации

к новой общности на каждом возрастном

этапе важна успешная интеграция на

предыдущей стадии. З.

Фрейд разделял развитие личности на

этапы в соответствии с эрогенной зоной,

которая становится главенствующей в

определенный период.Такая классификация

основывалась на мнении Фрейда, что

каждый человек рождается с уже определенным

уровнем либидо, которое развивается

вместе с личностью в определенном,

присущим всем людям, порядке. Фрейд

выделили таким образом четыре стадии:

1. Оральная стадия (от рождения до 18

месяцев) Ребенок полностью зависит от

родителей. И так как основными желаниями

ребенка является еда и сон, то рот — его

основной источник получения удовольствия,

удовлетворения потребностей.

Такие

типы личности могут развиться на основе

неправильного приучения ребенка к

туалету — например, если ребенка ругают

за несвовеременную дефекацию. Чтобы

обеспечить нормальное развитие творческой

личности, необходимо хвалить детей за

регулярные походы в тулает. 3. Фаллическая

стадия (от трех до шести лет). Ребенок

начинает изучать себя, в первую очередь,

свои гениталии. Именно в это время дети

начинают интересоваться вопросами

деторождения, секса, могут пробовать

мастурбировать, исследовать свои половые

органы. Фрейд утверждал, что уже в этом

возрасте дети имеют свои собственные

представления о половом акте. Зачастую

дети воспринимают его, как агрессию

отца, направленную на мать. Именно на

этой стадии дети стыкаются с такой

проблемой как Эдипов комплекс и комплекс

Электры. Проблемой для будущего развития

личности может стать фиксация на

фаллической стадии. Если развитие

мужчины остановилось на этом этапе, он

развивается в дерзкую, хвастливую,

стремящуюся к успеху личность. Взрослые

женщины с такой фиксацией склонны к

флирту, беспорядочным половым связям.

Такие

типы личности могут развиться на основе

неправильного приучения ребенка к

туалету — например, если ребенка ругают

за несвовеременную дефекацию. Чтобы

обеспечить нормальное развитие творческой

личности, необходимо хвалить детей за

регулярные походы в тулает. 3. Фаллическая

стадия (от трех до шести лет). Ребенок

начинает изучать себя, в первую очередь,

свои гениталии. Именно в это время дети

начинают интересоваться вопросами

деторождения, секса, могут пробовать

мастурбировать, исследовать свои половые

органы. Фрейд утверждал, что уже в этом

возрасте дети имеют свои собственные

представления о половом акте. Зачастую

дети воспринимают его, как агрессию

отца, направленную на мать. Именно на

этой стадии дети стыкаются с такой

проблемой как Эдипов комплекс и комплекс

Электры. Проблемой для будущего развития

личности может стать фиксация на

фаллической стадии. Если развитие

мужчины остановилось на этом этапе, он

развивается в дерзкую, хвастливую,

стремящуюся к успеху личность. Взрослые

женщины с такой фиксацией склонны к

флирту, беспорядочным половым связям.

Периодизация А.В. Петровского базируется на механизмах: Выберите один ответ: a.

Каковы методы применения восприятия

как найти смысл жить?

Визначте до якого типу причин зародження конфліктів можна віднести подану ситуацію. Ви з сусідкою/сусідом по парті отримали один підручник для занять

…

на уроці.

СРОЧНО ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!ДАЮ 100 БАЛОВВизначте та запишіть умови, які сприяли розвитку здібностей у нижче зазначених прикладах:1. Тато і мама Мик

…

оли — художники. Хлопчик часто спостерігав за їхньої роботою і намагався допомогти їм. З раннього дитинства він багато малював. Йому подобалося розміщувати складні композиції на папері, що мав розмір сірникової коробки. У сім років Миколка самостійно опанував закони перспективи. Хлопчик не розлучався зі своїми альбомами, куди замальовував усе, що вражало його уяву, пробуджувало почуття. Він багато спостерігав і рано почав читати спеціальну літературу, вивчав життя та діяльність видатних художників, відвідував картинні галереї, виставки. Дванадцятирічний хлопчик захопився фарбами, кольорами, пошуками власного колориту. До творчості ставився з виключною вимогливістю і самокритичністю, працював постійно й захоплено.2. Хлопчик 3,5 років, ледве познайомившись із цифрами, проводив багато часу за друкарською машинкою, натискаючи послідовно знаки від 1 до 2000.

СРОЧНО ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!ДАЮ 100 БАЛОВВизначте, що із нижчезазначеного можна віднести до здібностей, а що ні. Відповідь обґрунтуйте. Здібності пе … дагогічні, кулінарні, мовні, розпізнавання запахів, прямоходіння, пред’явлення думок і почуттів в наочних образах, вольової регуляції поведінки, точного сприймання відтінків кольорів, гри на роялі, швидкого обрахування подумки, написання віршів, комбінування просторових образів, рефлексії, спілкування за допомогою мови, саморозвитку.

Project MUSE — Указатель к 50-му тому Критики (2008 г.

)

)Вместо аннотации приведу краткую выдержку из содержания:

683 УКАЗАТЕЛЬ К ТОМУ 50 КРИТИЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ (2008) Том 50, Номер 1, стр. 1–173 Том 50, Номер 2, стр. 177–343 Том 50, Номер 3, стр. 345–554 Том 50, Номер 4 , стр. 555–682 Статьи Августин, Мэтью К. «Лилии снаружи, розы внутри»: Поэтика неопределенности Марвелла и «Нимфа жалуется». 255 Беллетто, Стивен. Кабаре и антифашистская эстетика. 609Чендлер, Наум Д. О непомерности: проблема негра как проблема для размышлений. 345 Клоди, «Чужое перо» Майкла С. Шекспира: Самостоятельная поэтика в сонетах молодого человека. 471 Клун, Майкл. «Чужое, что чарует»: «Все» Джона Эшбери. 447 Кримп, Дуглас. Дисс-ко (Фрагмент). 1 Эколс, Алиса. Земля где-то еще: переосмысление Джеймса Брауна в дискотеке семидесятых. 19 Кроненгольд, Чарльз. Теории обмена в диско, новой волне и альбомном роке. 43 Кучар, Гэри. Восторженный Донн: совесть, грех и удивление в проповедях и письмах Митчема. 631 Лин, Тан. Дискотека как операционная система, часть первая.

Лав. На тему «Тревога, срочность, возмущение, надежда. . . Конференция по политическим чувствам» 133 Диас, Роберт. О террористических собраниях: гомонационализм в квир-времена Джасбир К. Пуар 533 Фридгуд, Элейн. О войне без жалости: мятеж индейцев и викторианская травма Кристофера Герберта 551 Глави, Брайан. О заметках с воздуха: избранные более поздние стихи Джона Эшбери, формы внимания Эшбери Эндрю Дюбуа и Джон Эшбери и вы: его более поздние книги Джона Эмиля Винсента 527 Люкс, Х. Н. О мертвых субъектах: к политике потерь в латиноамериканских исследованиях Антонио Виего 301 Мандель, Наоми. О потерянных телах: обитая на грани жизни и смерти Лора Э. Таннер 663 Мэсси, Ирвинг. О Кольридже и немецкой философии: Поэт в стране логики Пола Гамильтона и Кольридж и кризис разума Ричарда Беркли 339Нойман, Джастин. О флорентийской чародейке Салмана Рушди 675 Петровский, Елена. О профанациях Джорджио Агамбена 145 Пручник, Джефф. Об аффективном повороте: теоретизирование социального под редакцией патриция Тиченто Клафа с Джин Галлей и «Эффект аффекта: динамика эмоций в политическом мышлении и поведении» под редакцией У.

Лав. На тему «Тревога, срочность, возмущение, надежда. . . Конференция по политическим чувствам» 133 Диас, Роберт. О террористических собраниях: гомонационализм в квир-времена Джасбир К. Пуар 533 Фридгуд, Элейн. О войне без жалости: мятеж индейцев и викторианская травма Кристофера Герберта 551 Глави, Брайан. О заметках с воздуха: избранные более поздние стихи Джона Эшбери, формы внимания Эшбери Эндрю Дюбуа и Джон Эшбери и вы: его более поздние книги Джона Эмиля Винсента 527 Люкс, Х. Н. О мертвых субъектах: к политике потерь в латиноамериканских исследованиях Антонио Виего 301 Мандель, Наоми. О потерянных телах: обитая на грани жизни и смерти Лора Э. Таннер 663 Мэсси, Ирвинг. О Кольридже и немецкой философии: Поэт в стране логики Пола Гамильтона и Кольридж и кризис разума Ричарда Беркли 339Нойман, Джастин. О флорентийской чародейке Салмана Рушди 675 Петровский, Елена. О профанациях Джорджио Агамбена 145 Пручник, Джефф. Об аффективном повороте: теоретизирование социального под редакцией патриция Тиченто Клафа с Джин Галлей и «Эффект аффекта: динамика эмоций в политическом мышлении и поведении» под редакцией У. Рассела Ноймана, Джорджа Э. Маркуса, Энн Н. Криглер и Майкла МакКуэн 158 ИНДЕКС 685 Раген, Мелисса. О причинах «Есть ли у меня: работа и сочинения», 1993–2007 гг., Роберт Моррис 333 Росс, Келли. О безличности: семь эссе Шэрон Кэмерон 327 Шавиро, Стивен. О множестве: между инновацией и отрицанием Пауло Вирно 319Штейн, Джордан Александр. О периодизации и суверенитете: как идеи феодализма и секуляризации управляют политикой времени Кэтлин Дэвис 655 Семан, Имре. Об искусстве и революции: трансверсальная активность в долгом двадцатом веке Джеральд Рауниг 313 Уотсон, Джанелл. О молекулярной революции в Бразилии Феликса Гваттари и Сьюли Рольник 659 …

Рассела Ноймана, Джорджа Э. Маркуса, Энн Н. Криглер и Майкла МакКуэн 158 ИНДЕКС 685 Раген, Мелисса. О причинах «Есть ли у меня: работа и сочинения», 1993–2007 гг., Роберт Моррис 333 Росс, Келли. О безличности: семь эссе Шэрон Кэмерон 327 Шавиро, Стивен. О множестве: между инновацией и отрицанием Пауло Вирно 319Штейн, Джордан Александр. О периодизации и суверенитете: как идеи феодализма и секуляризации управляют политикой времени Кэтлин Дэвис 655 Семан, Имре. Об искусстве и революции: трансверсальная активность в долгом двадцатом веке Джеральд Рауниг 313 Уотсон, Джанелл. О молекулярной революции в Бразилии Феликса Гваттари и Сьюли Рольник 659 …О

Основанный в 1912 г. и открытый в 1914 г. профессором МГУ Георгием Челпановым, Психологический институт стал первым научно-учебным психологическим институтом в России (и к тому времени третьим в мире). Средства на создание института пожертвовал известный русский меценат Сергей Щукин. По желанию благотворителя Психологический институт был назван в честь его покойной жены — Лидии Щукиной.

По тем временам институт был оснащен первоклассным оборудованием для проведения психологических экспериментов. Просторное трехэтажное здание включало в себя удобные экспериментальные помещения, мастерские, несколько аудиторий, актовый зал и библиотеку.

За свою долгую историю учреждение сменило несколько названий: Московский государственный институт экспериментальной психологии Российской ассоциации НИИ общественных наук (1924-1930), Национальный институт психологии, педологии и психотехники Российской ассоциации марксистской педагогики (1930-1934), НИИ психологии АПН РСФСР (1945-1970), НИИ общей и педагогической психологии АПН СССР (1970-1992). В системе Российской академии образования в 1992 году институту было возвращено его первоначальное название – «Психологический институт им. Л.Г. Щукиной».

Институт теперь связан с именами выдающихся представителей отечественной культуры и науки — психологов, историков, филологов. Среди них были Н. Бердяев, С. Булгаков, В. Зеньковский, К. Замков, Л. Лопатин, А. Лосев, Б. Пастернак, П. Попов, Л. Шестов, Г. Шпет.

Зеньковский, К. Замков, Л. Лопатин, А. Лосев, Б. Пастернак, П. Попов, Л. Шестов, Г. Шпет.

Самое главное, что в институте работали большинство основоположников отечественной психологии: Г. Челпанов, П. Блонский, Л. Выготский, А. Лурия, С. Кравков, К. Корнилов, С. Рубинштейн, Н. Жинкин, Н. Рыбников, А. Леонтьев, А. Смирнов, Н. Бернштейн, Б. Теплов, В. Небылицын, Ф. Горбов, М. Лисина, Л. Божович, Е. Бойко, Н. Менчинская, П. Шеварев, П. Якобсон, А. Запорожец, Д. Ошанин, Д. Эльконин, В. Давыдов и др.

В настоящее время Психологический институт РАЭ является крупнейшим научно-исследовательским институтом в России, и его академические подразделения проводят широкомасштабные психологические исследования — от исследования фундаментальных проблем психологической теории и истории, закономерностей развития и регуляции психики, до разработки практико-ориентированные проблемы развития человека в конкретных видах его деятельности (коммуникативной, игровой, учебно-профессиональной деятельности и др. ). Приоритетные направления деятельности института определяются социальной потребностью в психологическом сопровождении образования, развития и воспитания детей и взрослых в непростых условиях меняющегося общества, в создании и поддержке эффективных личностно-ориентированных образовательных систем для обособленных контингентов обучающихся. Эти направления также определяются потребностями развития и управления социальной сферой.

). Приоритетные направления деятельности института определяются социальной потребностью в психологическом сопровождении образования, развития и воспитания детей и взрослых в непростых условиях меняющегося общества, в создании и поддержке эффективных личностно-ориентированных образовательных систем для обособленных контингентов обучающихся. Эти направления также определяются потребностями развития и управления социальной сферой.

Важно отметить роль Психологического института в создании крупнейших психологических школ России. Прежде всего, речь должна идти о двух выдающихся школах мысли: во-первых, Г.Челпанова, во-вторых, Выготского-Лурия-Леонтьева.

Первую институтскую научную школу создал ее основатель Г. Челпанов, который в то время наряду с философским пониманием психологии внес в русскую классическую психологию экспериментальный подход к изучению психики и сознания. Первыми учениками Челпанова были известные в будущем сотрудники института А. Смирнов, Б. Теплов, П. Шеварев, С. Кравков, А. Леонтьев, Н. Жинкин, Н. Рыбников, П. Якобсон и другие. В дальнейшем ученики Челпанова разошлись, а их достижения украсили отечественную и мировую науку.

Кравков, А. Леонтьев, Н. Жинкин, Н. Рыбников, П. Якобсон и другие. В дальнейшем ученики Челпанова разошлись, а их достижения украсили отечественную и мировую науку.

Методологические основы другого направления, возникшего в стенах Психологического института РАЭ и получившего широкое признание как «культурно-исторический подход к психологии», были разработаны Л. Выготским при участии А. Леонтьева и А. Лурии, каждый из которых впоследствии стал лидером своей точки зрения.

Эти две школы мысли, одна из которых сосредоточила свое внимание на экспериментальной парадигме изучения сознания и других психических явлений, а другая – на культурно-исторической (социально-экологической, в том числе деятельностной) зависимости психического развития человека , по сути, положило начало последующим исследовательским направлениям, возникшим и развивающимся в Психологическом институте РАЭ.

Развивая идеи этих двух фундаментальных психологических школ, сформировался ряд крупных направлений исследований:

- Теория онтогенеза познавательной деятельности (А.

Запорожец).

Запорожец). - Теория общения как коммуникативной деятельности (М. Лисина).

- Понятие о дифференциальной психофизиологии («общие и специальные свойства» нервной системы). На основе концепций Павлова она создана Б. Тепловым и В. Небылицыным и направлена на рассмотрение индивидуально-типологических различий психических функций и способностей.

- Понятие о произвольной и непроизвольной памяти (А. Смирнов)

- Концепция развития психических функций в процессе обучения (Н.А.Менчинская).

- Теория развивающего обучения. Его разработали такие авторитетные исследователи, как Д. Эльконин и В. Давыдов. В основе этой теории лежат следующие понятия — периодизация психического развития, ведущая деятельность, игра, учебная деятельность, содержательные обобщения.

- Теория деятельностного опосредования развития личности и межличностных отношений (А. Петровский).

- Концепция одаренности (Н. Лейтес, А. Матюшкин).

- Концепция социально-нормативной периодизации формирования личности (Д.

Запорожец).

Запорожец).