Развитие психологии в России | Статья в сборнике международной научной конференции

Библиографическое описание:Мясоедов, А. И. Развитие психологии в России / А. И. Мясоедов. — Текст : непосредственный // Психология: традиции и инновации : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Самара, март 2018 г.). — Самара : ООО «Издательство АСГАРД», 2018. — С. 12-15. — URL: https://moluch.ru/conf/psy/archive/255/13301/ (дата обращения: 30.04.2023).

Развитие российской психологии необходимо рассматривать отдельно от зарубежной, при этом следует выделить, то, что подобное разграничение никоим образом не говорит о том, что отечественная психология формировалась в отрыве от международной психологической науки. Наоборот, взаимосвязь между ними существовала весьма тесная, российские научные работники регулярно ездили на практику в лучшие лаборатории Европы. Труды, созданные за границей, переводились почти моментально и печатались, как правило, наиболее существенные из них, спустя несколько месяцев после появления в России [1].

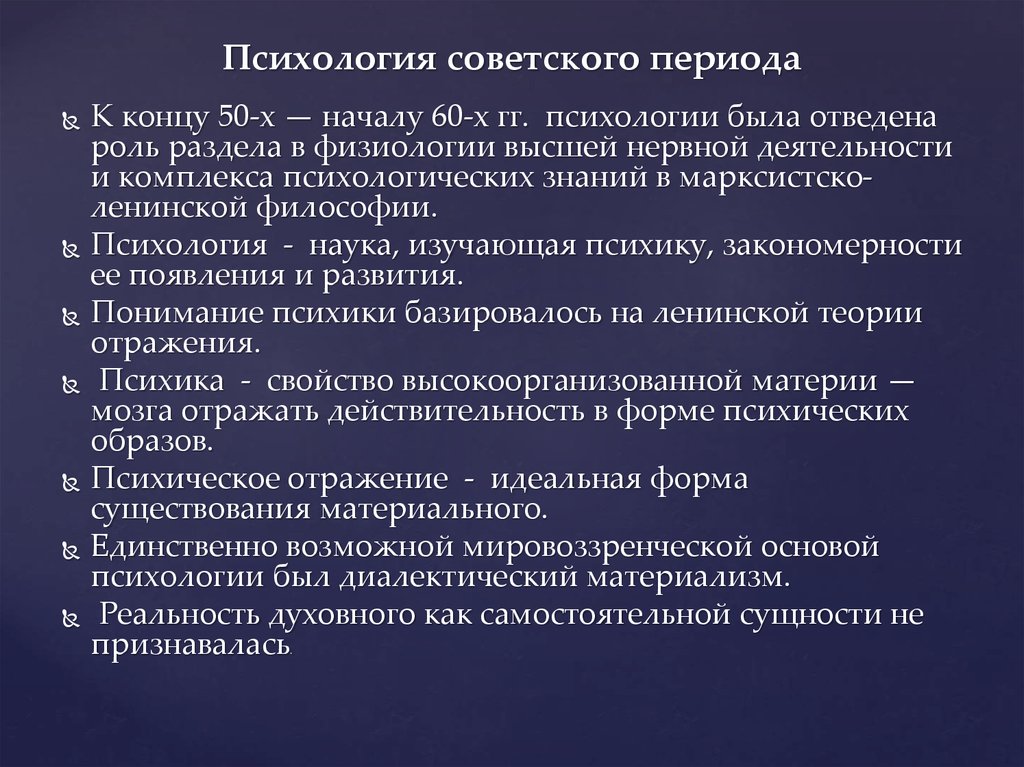

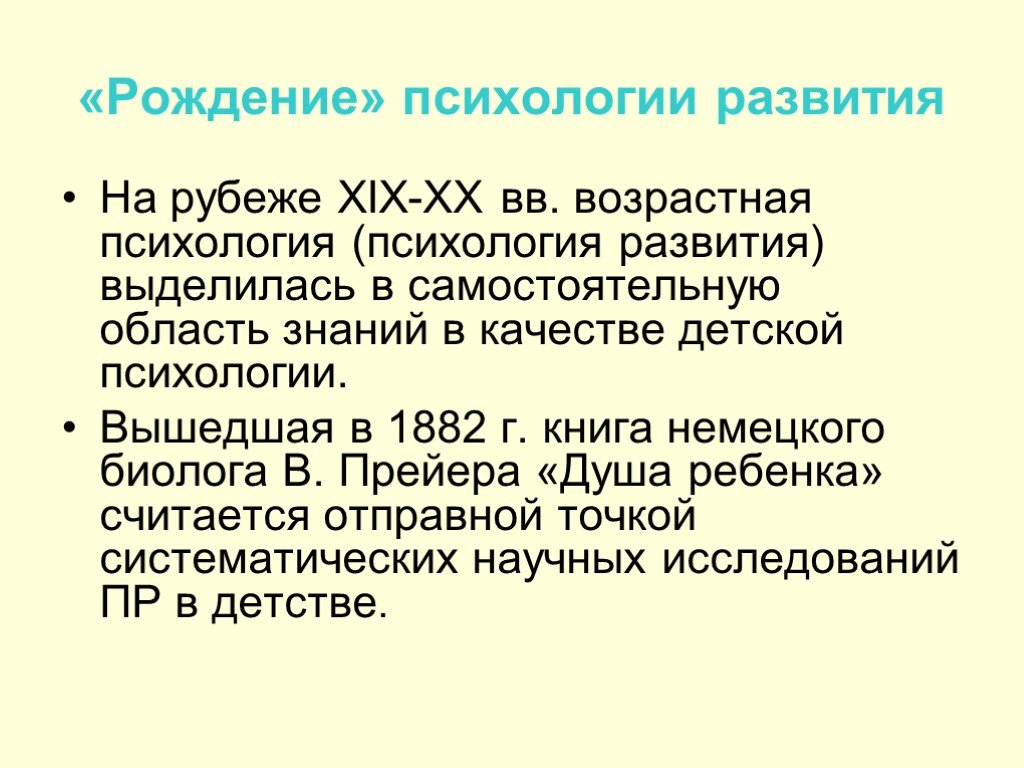

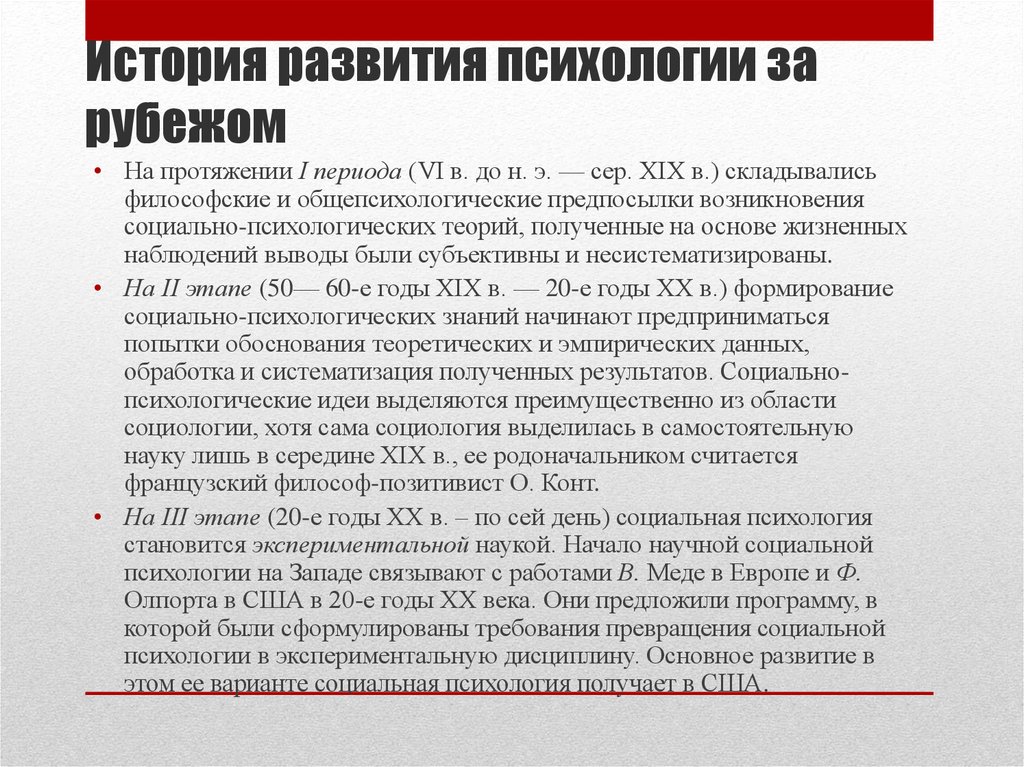

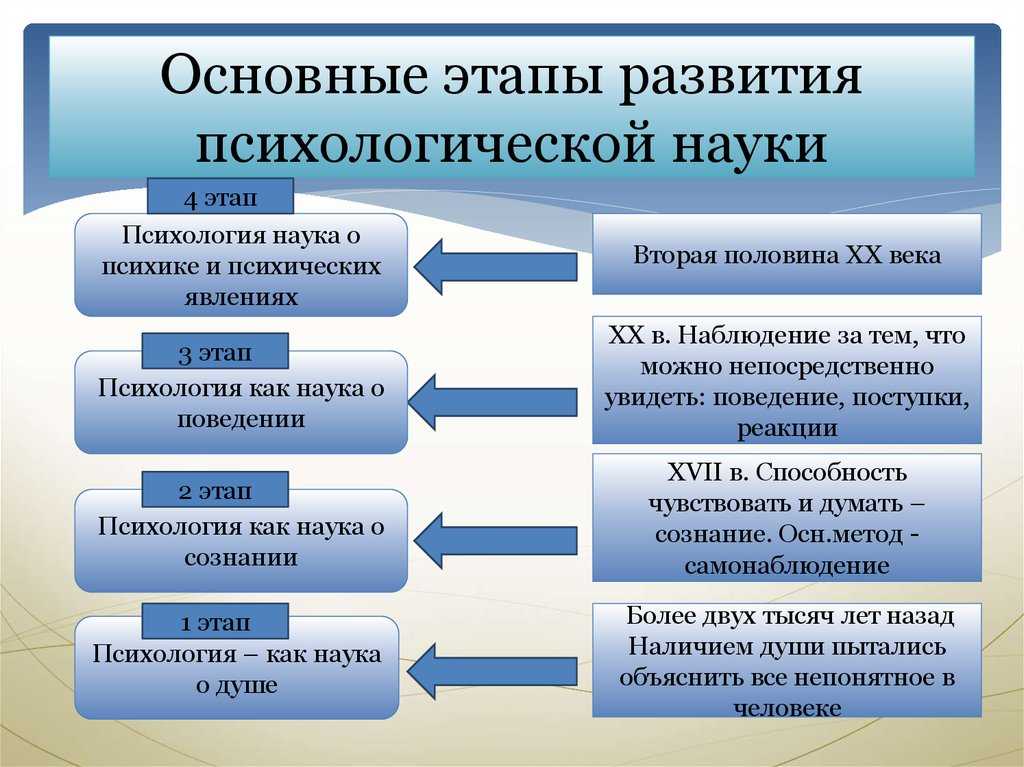

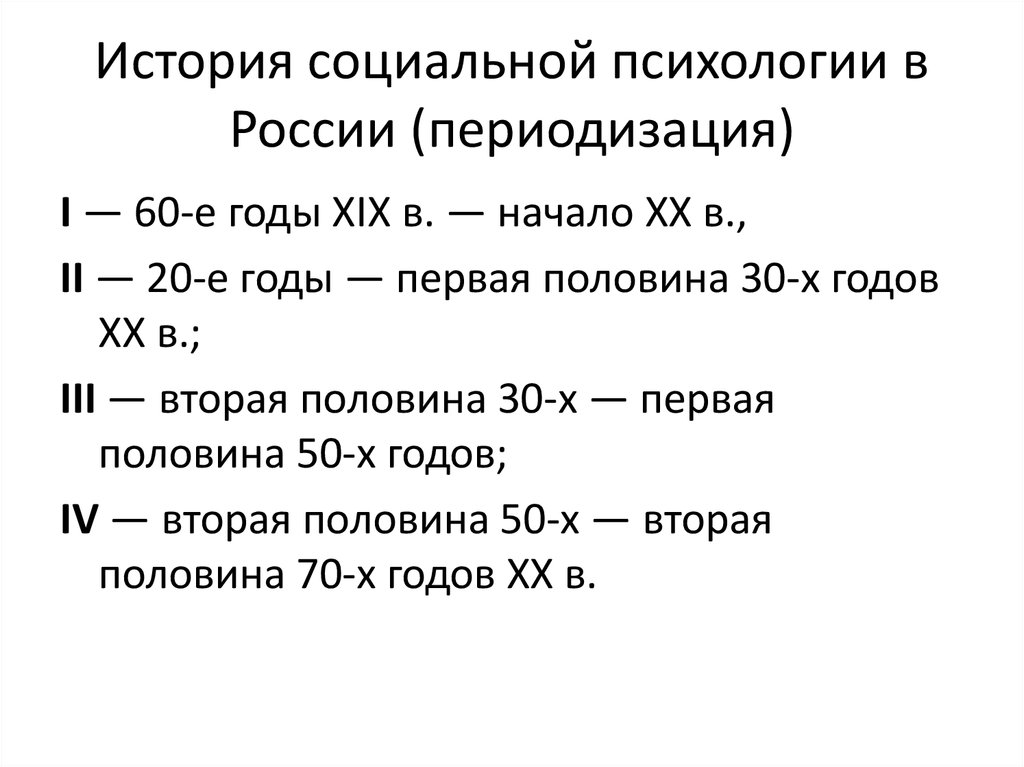

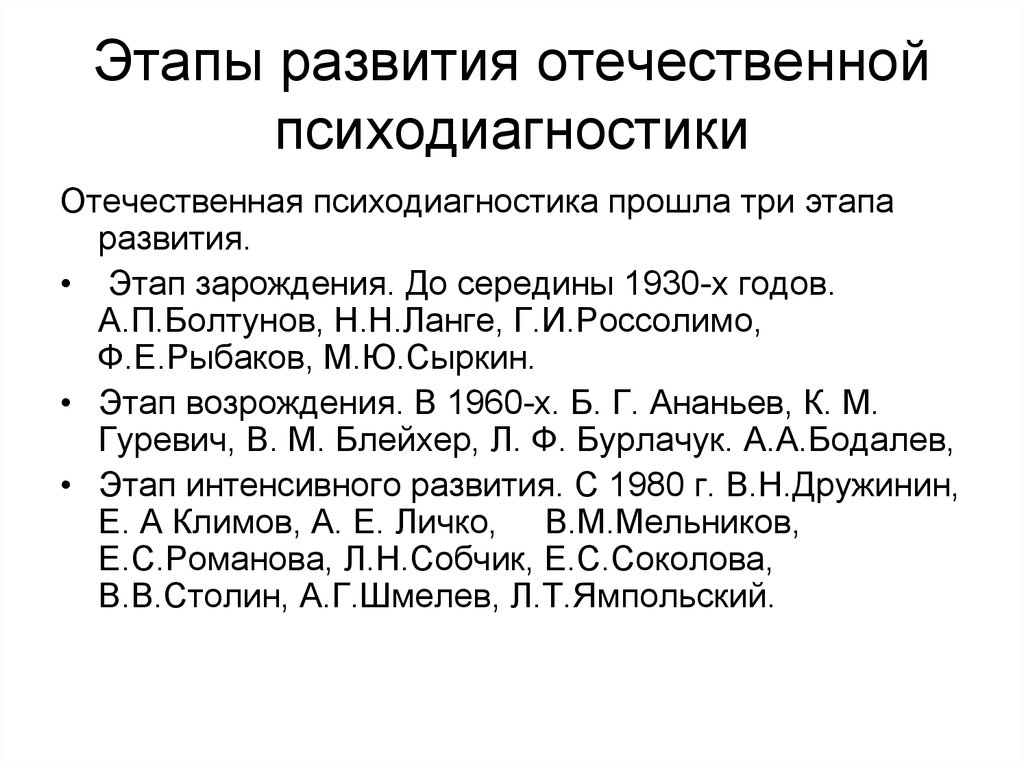

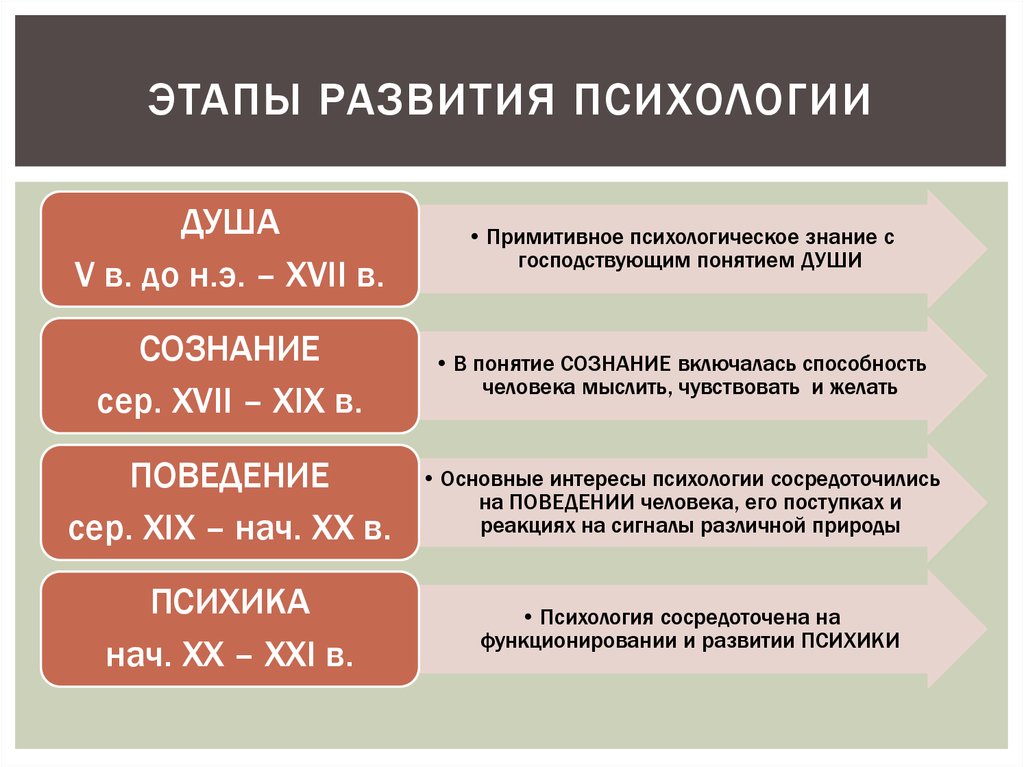

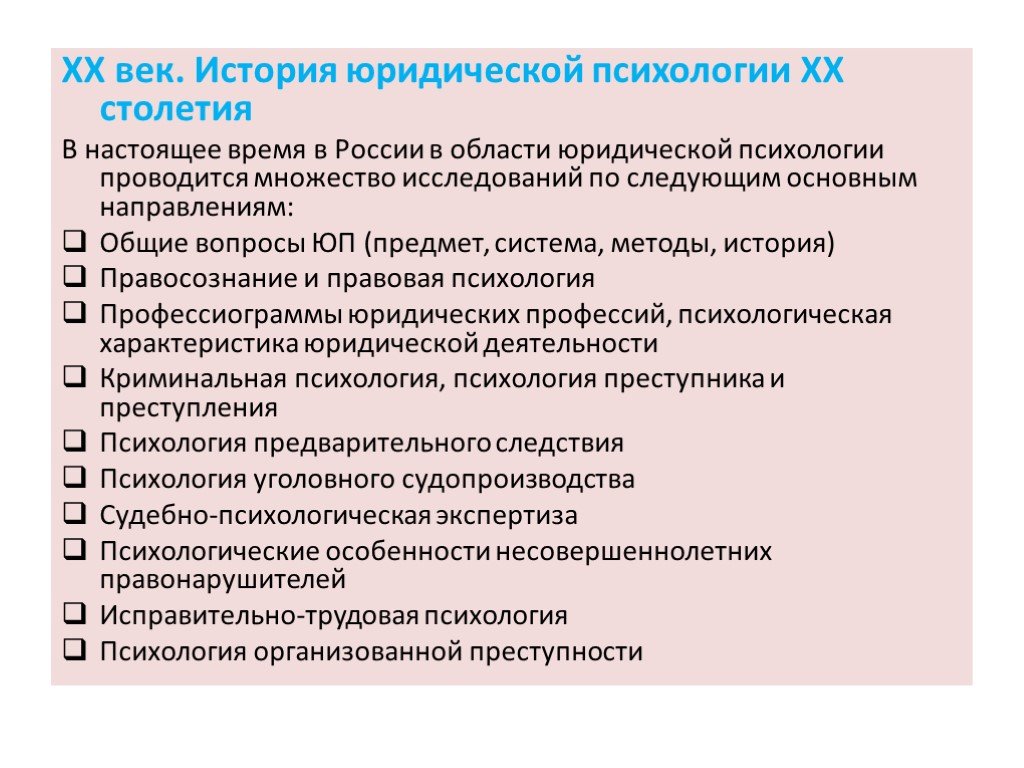

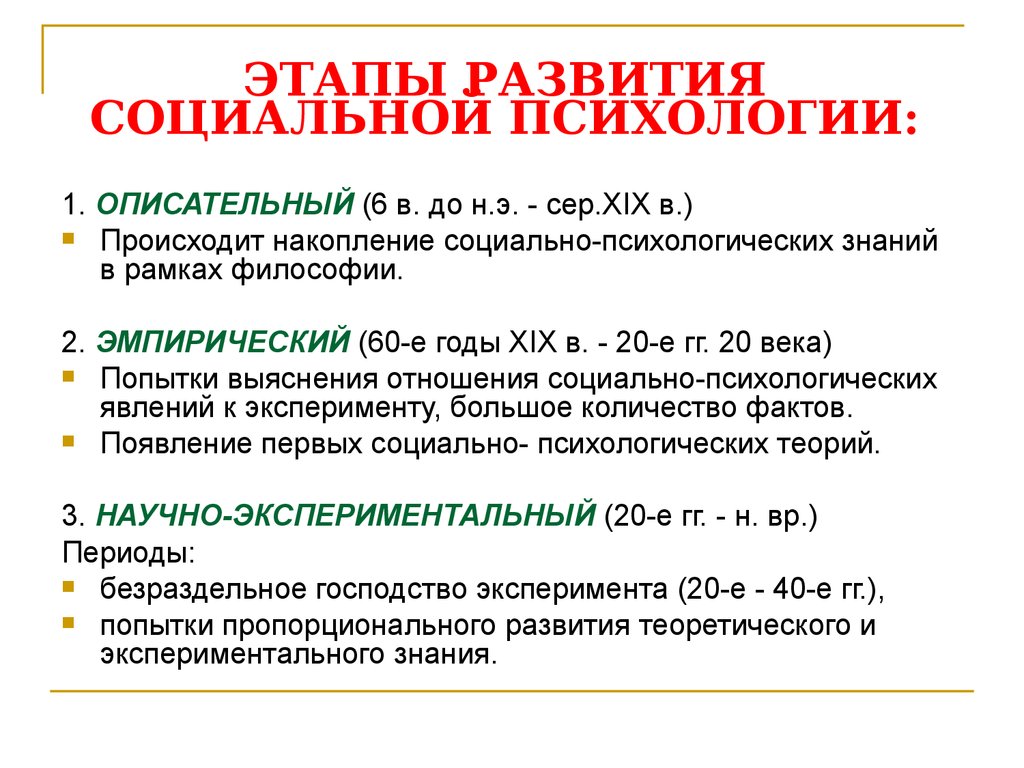

Первый такой этап относится к 40–60 годам XX века, именно на этом временном отрезке в русской психологии появляется предмет ее изучения, путь и научная программа. В результате логического формирования, а именно подъем позитивизма и естествознания и вследствие сформировавшихся на тот момент времени в России социальных, условий, таких как осуществление комплексных реформ, из двух рекомендованных проектов К. Д. Совелина и И. М. Сеченова, был отобран проект; на основании, которого психология относилась к естественно-научному циклу дисциплин, рекомендованная Сеченовым [2].

Последующим значимым этапом стало начало возникновения русской марксистской психологии, возникнувшей в 20–30 годах. Во множественных научных полемиках, течениях, возникших в тот момент времени, отыскало отображение желание создать новейшую психологию, направленную на разрешение основных общественных проблем русского сообщества. Не взирая в данном случае на то, что на тот момент времени преобладала, что, безусловно, справедливая и социогенетическая методика, вплоть до начала 30 годов в Российском государстве оставались все те же научные учебные заведения, которые были объединены с гуманитарными и общефилософскими чертами формирования.

Но уже к середине 30 годов обстановка в науке и мире стремительно поменялась, напряженность со стороны авторитарных направленностей усилилась, что повергло к погрому и воспрещению не только общефилософской психологии, но и в области педологии и психотехники. По сути, стали запретными все без исключения исследования в области психологии, включая и те, что были схожи в суждениях с советским правительством. Что, в свою очередь, сильно ударило по имеющимся на тот момент времени, научным школам психологического характера, которые весьма продуктивно формировались на данном этапе. Только лишь по завершении военных действий, в середине 40 годов психологическая наука потихоньку начала набирать силы и возрождаться, возобновляя свои исследования. Но такое продолжительное отстранение от принятых основ в начале XX столетия, утрата взаимосвязи с иностранной наукой, цензура внутри страны, недостаток университетов по подготовке специалистов в области психологии и, как следствие немногочисленное количество экспертов в данном направлении в течение долгих лет, негативно отразились на творчестве российских научных деятелей.

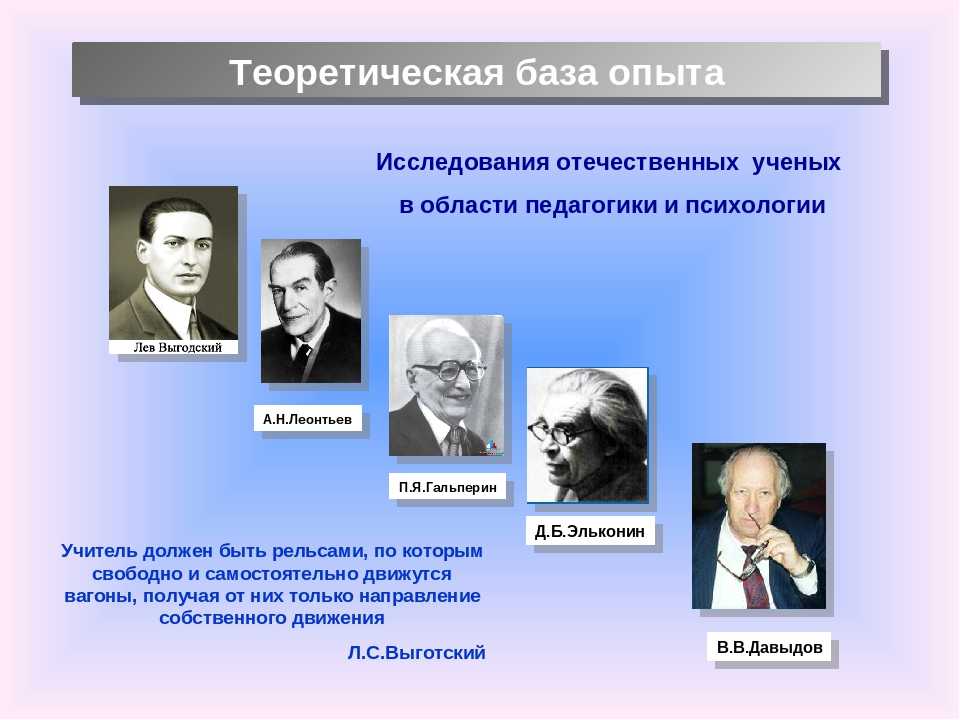

Вторая половина XX столетия отметилась восстановлением средних учебных заведений, не разрешенных в 30 года (школы В. М. Бехтерева), активным участием в поиске новейших течений развития, новых разработок и открытий в сфере психологии, и ее различных областях, таких как когнитивная и возрастная психология.

Отечественные специалисты в области психологии в стремлении нагнать потерянные в течение нескольких десятилетий возможности, приступают к обширному внедрению Свершений иностранных научных деятелей. Наравне с позитивными данными, эти теории обладали и негативными результатами, сопряженные с утерей собственных обычаев, отходом от собственной методологии, что в сочетании с положениями различных школ привело к смешению и неосуществимости толкования приобретенных результатов. Но к окончанию XX столетия, направленность в области интеграции, характерная, как ранее описывалось, иностранной психологии, начала, очевидно, выражаться и в российской науке. Вновь начинает расти интерес к методологическим проблемам и желанием объединить не автоматически, но найти и совместить достижения, обладающие общей логикой научного поиска [3].

Исследование условий, установивших динамику образования и формирования российской психологической науки, демонстрирует, что основными считаются закономерность научного постижения и общественная обстановка. Открывая их сущность, необходимо выделить, то что и обширное продвижение позитивизма, и розыск объективного способа изучения психики были свойственны не только русской, но и иностранной психологии на данном этапе, то есть закономерность формирования науки была общей для международной психологии [4].

Воздействие социокультурных условий в Российском государстве в 50 годах на процесс развития нашей психологии, ее методологии и основной проблематики выразилось и в том, что основными на данном этапе стали не проблемы постижения, как в зарубежной науке, а проблемы, связанные с нравственностью и духовностью человека, а также с его ментальностью. Очутившись на распутье реформ, Российское государство, должно было найти решение, куда ей идти далее, какое направление в наибольшей степени соответствует ее нраву.

Вплоть до половины XIX столетия вопрос осознания собственных национальных отличительных черт никоим образом не стоял перед российским сообществом, в котором существовало, если сказать, точнее, не государственное понимание, а национальное ощущение себя самого. Целостность общества, его сплочённость, была скорее внешней, бессознательной, оно объединялось единством родной речи, территорией и верой, при всем при этом не возникал вопрос о том, как данная целостность отображается на характере и психологических качествах людей [5].

В «уваровскую эпоху» возникла заинтересованность науки к вопросу национального самопознания, когда народная самобытность была провозглашена официальным государственным направлением. Но непосредственно в 60 годах стали осмысливать и пониматься чувство собственной самобытности, при этом во взаимосвязи с тем, что процедура реформирования захватывала все без исключения социальные категории; стремление к самопознанию, отображению собственных национальных психологических свойств, выражалось во всех в абсолютно всех сферах общества.

Значимым условием, оказавшим воздействие на отечественную психологию, был идеологический характер отечественной интеллигенции, о которой сообщалось выше, ввиду того, что формирование школ психологического направления осуществлялось внутри данной категории, в которую входили и основные оппонентные круги новейших психологических концепций.

Отечественный слой интеллигенции, который не имел подобия в Европе, ни согласно собственному ощущению мира, ни согласно собственной значимости в формировании общества, был тесно связан при своем создании с духовенством, которое согласно собственной значимости во время развития просвещения, по сути, и являлось первой интеллигенцией. Во времена Петра Великого интеллигенция была обучена по воле государства и на пользу стране, таким образом, можно говорить о том, что интеллигенция была правительственная. И только лишь к половине XIX столетия появился непосредственно слой интеллигенции научной и преимущественно университетской, который никоим образом не состоял на службе у государства, но и намеренно противополагал себя государству [3].

Во времена Петра Великого интеллигенция была обучена по воле государства и на пользу стране, таким образом, можно говорить о том, что интеллигенция была правительственная. И только лишь к половине XIX столетия появился непосредственно слой интеллигенции научной и преимущественно университетской, который никоим образом не состоял на службе у государства, но и намеренно противополагал себя государству [3].

Невзирая на поддержку, которую в значительной степени оказывала интеллигенция реформам, согласно собственному настроению и осознанию собственной значимости она сохраняла свой оппозиционный настрой, что, в свою очередь, неизбежно отразилось не только на жизнедеятельности сообщества, но и на формировании науки.

Ввиду того, что просвещение в России осуществлялось непосредственно при помощи толстых глянцевых изданий, становится понятной их исключительная значимость в формировании науки и культуры. Эти самые толстенные журналы являлись не только ключами к получению информации, но и непосредственными управляющими жизни. Таким сосредоточием свободной интеллигенции стало глянцевое издание того времени «Вестник Европы», с которым сотрудничали главные научные деятели и писатели — И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, И. А. Гончаров, И. М. Сеченов, В. С. Кавелин, Н. И. Костомаров и другие. Под началом знаменитого научного работника М. М. Стасюлевича данный журнал преобразовался в литературно-политическое собрание и сосредоточил вокруг себя культурную жизнь Санкт-Петербурга; он противопоставлял собственную позицию печатному изданию «Московские ведомости», чьим редактором являлся Катков, придерживающийся защитно-реакционной тенденции [6].

Таким сосредоточием свободной интеллигенции стало глянцевое издание того времени «Вестник Европы», с которым сотрудничали главные научные деятели и писатели — И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, И. А. Гончаров, И. М. Сеченов, В. С. Кавелин, Н. И. Костомаров и другие. Под началом знаменитого научного работника М. М. Стасюлевича данный журнал преобразовался в литературно-политическое собрание и сосредоточил вокруг себя культурную жизнь Санкт-Петербурга; он противопоставлял собственную позицию печатному изданию «Московские ведомости», чьим редактором являлся Катков, придерживающийся защитно-реакционной тенденции [6].

Подействовали на процесс развития психологической науки и характерные черты российской ментальности. Воздействие менталитета на науку совершается несколькими способами. В первую очередь — это конкретный образ мышления, речь, характерные для данного народа. Подбор проблемы и аспекта к его изучению в значительной степени формируются тем, что желание к целесообразному поиску правды или к постройке концепции безупречного общества, предлагает задать различные пункты отсчета для науки, устанавливает убеждения человека, его назначение и ценности, которые он должен донести до остальных.

В соответствии с этим, имеется возможность отметить ряд ключевых особенностей русской психологии, которые определяет ее состояние на всем отрезке ее формирования. Идейные конструкции интеллигенции, формирование народничества поспособствовали к изучению взаимоотношений ценностных направлений различных общественных компаний в первую очередь правительство, интеллигенцию и народ. Желание к просвещению общества, а также то обстоятельство, что формирование психологической науки в Российском государстве задавали направление не университетские кафедры, как это происходило в Европе, а социальной обстановкой, содействовали ориентации на практике, рвение регулировать и находить ответ не только на теоретические вопросы, а создавать и применять их в действительной жизни [8]. Недостаток в сформированном развитом социуме, скрытность незначительного слоя интеллектуальных людей, занимавшихся научными разработками в России, стали базой общественной ангажированной, идеологизации науки. Универсальность и антропологизм — центрация на человеке, российской науки в значительной степени является результатом ее общественно-исторического формирования; что подтверждается и тем прецедентом, что определенные перечисленные качества характерны для западной науки. Воздействие ментальности сказывается в том, что в проблематике науки основными вопросами считаются моральные (в основном связанные с независимостью и свободой), а не познавательные, как в психологии Запада.

Недостаток в сформированном развитом социуме, скрытность незначительного слоя интеллектуальных людей, занимавшихся научными разработками в России, стали базой общественной ангажированной, идеологизации науки. Универсальность и антропологизм — центрация на человеке, российской науки в значительной степени является результатом ее общественно-исторического формирования; что подтверждается и тем прецедентом, что определенные перечисленные качества характерны для западной науки. Воздействие ментальности сказывается в том, что в проблематике науки основными вопросами считаются моральные (в основном связанные с независимостью и свободой), а не познавательные, как в психологии Запада.

Литература:

1 Теплов, Б. М. (1960) О некоторых общих вопросах разработки истории психологии // Вопросы психологии: материалы Второй Закавказской конференции психологов. Ереван.

2 Сеченов И. М. Избранные произведения. Том 1. М., 1952.

3 Петровский А. В. История советской психологии. М.: Просвещение, 1967. 367 с.

М.: Просвещение, 1967. 367 с.

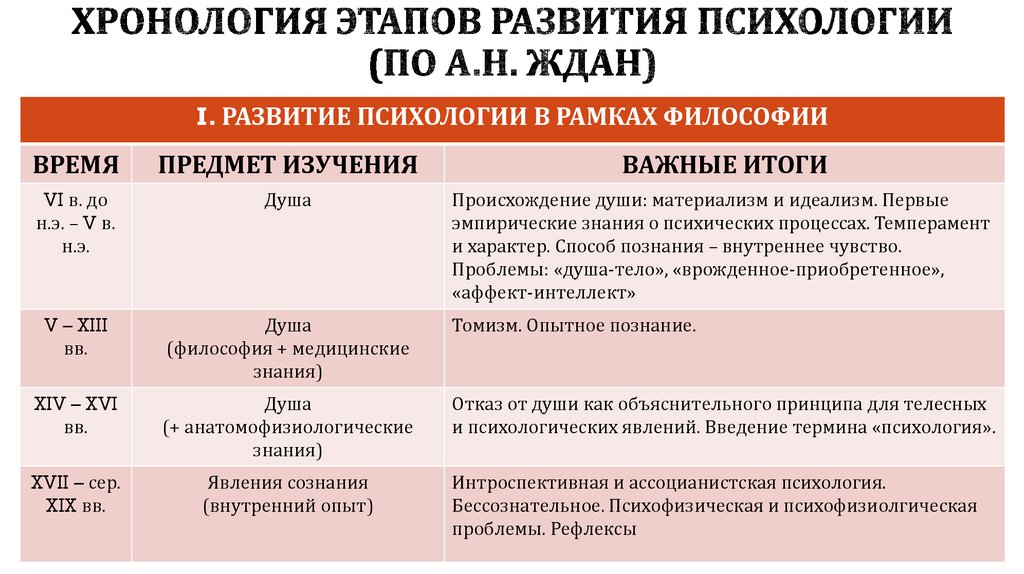

4 Ждан А. Н. История психологии. От античности к современности. М., 2002.

5 Пряжникова Е. Ю. К вопросу об истории развития профориентации и профессионального самоопределения//Вопросы образования. № 3. 2006. С. 224–230.

6 Богоявленская Д. Б. Московское психологическое общество конца XIX — начала XX века // Развитие личности. 2005. № 1.

7 Пряжникова Е. О развитии профессионального самоопределения в России//Школьный психолог. 2000. № 24.

8 Клочко В. Е. Историко-системный подход в психологии // Методология и история психологии: Тез. докл. к VII съезду общества психологов

Основные термины (генерируются автоматически): момент времени, Российское государство, Россия, никой образ, область психологии, психологическая наука, собственная значимость, иностранная психология, отечественная психология, российская наука.

Особенности развития психологии в России, современные тенденции в науке

Фото: Елена Григоренко

Несогласованность в подходах к исследованиям российских и зарубежных ученых — одна из причин, по которым российская психология до сих пор не полностью вошла в мировой контекст. Это влечет за собой массу негативных последствий как для науки, так и для практики, в которую должны транслироваться научные знания.

Это влечет за собой массу негативных последствий как для науки, так и для практики, в которую должны транслироваться научные знания.

В сфере аутизма этот разрыв между российской и мировой наукой выразился и в долгом непризнании самого факта существования диагноза, и в трудностях его получения и сохранения, и в дефиците эффективных, научно обоснованных методов помощи людям с аутизмом на рынке и в бюджетных учреждениях, и во многом другом.

В этом интервью доктор психологических наук, глава экспертного совета фонда «Выход» Елена Григоренко рассказывает о том, почему советские ученые оказались частично оторванными от мирового контекста, почему так трудно войти в него сегодня и какие перспективы могут быть у российских специалистов по РАС.

Вас также может заинтересовать видеокурс или книга «Расстройства аутистического спектра», которые вышли в 2016 году при поддержке нашего фонда.

Елена Григоренко: «Поворот к принятию концепции научной обоснованности начнется с обновлением кадров»

Клинический психолог, молекулярный биолог Елена Григоренко — об особенностях развития психологии в России, современных тенденциях в науке и отличиях российского и американского подхода к исследованиям

— Елена Леонидовна, расскажите об эволюции психологической науки от методов наблюдения и описания к контролируемому эксперименту и анализу данных, полученных в его ходе. Как мы понимаем, эти подходы имеют очень серьезные различия. Почему в России до сих пор продолжают наблюдать?

Как мы понимаем, эти подходы имеют очень серьезные различия. Почему в России до сих пор продолжают наблюдать?

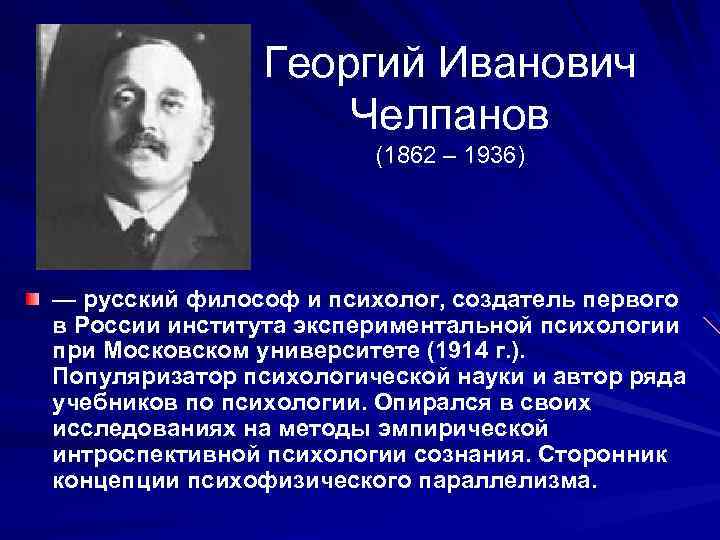

— В России с психологической наукой все складывалось не совсем так, как в остальном мире, с самого начала. В нашу страну ее привезли из Германии в конце XIX века, где она уже в то время была экспериментальной наукой. В том же ключе психология поначалу развивалась и здесь.

«В СССР изучение человеческого восприятия, интерпретации увиденного и услышанного долгое время мало кого интересовало, да и финансирования таких исследований практически не было»

А потом случилась революция, и науки, которые не были связаны с развитием сельского хозяйства и промышленности, а также с социальными вопросами и политпропагандой, оказались задвинутыми на второй план. Именно это случилось и с экспериментальной психологией. В СССР изучение человеческого восприятия, интерпретации увиденного и услышанного долгое время мало кого интересовало, да и финансирования таких исследований практически не было. Конечно, исследования не были такими дорогостоящими, как сейчас, но все же стоили денег — однако и их советские ученые не получали. Это одно из важных отличий России от США, например, где в психологии всегда царил позитивизм (прим. ред. от фр. positivisme, от лат. positivus, «положительный», — философское направление XIX—XX веков, подчеркивающее надежность и ценность опирающегося на опыт научного познания по сравнению с метафизикой и иными формами духовной деятельности), в рамках которого она и развивалась в числе прочих наук о человеке и обществе.

Конечно, исследования не были такими дорогостоящими, как сейчас, но все же стоили денег — однако и их советские ученые не получали. Это одно из важных отличий России от США, например, где в психологии всегда царил позитивизм (прим. ред. от фр. positivisme, от лат. positivus, «положительный», — философское направление XIX—XX веков, подчеркивающее надежность и ценность опирающегося на опыт научного познания по сравнению с метафизикой и иными формами духовной деятельности), в рамках которого она и развивалась в числе прочих наук о человеке и обществе.

А к 1930—1940-м годам возникла идея о создании советского гражданина, которому все по плечу, все доступно, возможностям которого нет пределов. Биологии в такой парадигме восприятия отдавалась второстепенная роль, а главная — социальному аспекту, социальной среде. И ладно, если бы такая картина мира сложилась только в головах партийных чиновников, но в ней выросли целые поколения российских психологов, которые пришли в науку с инструментами, совершенно не похожими на те, которые были выработаны на Западе.

— С какими инструментами?

— В 1936 году было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) «О педологических2 извращениях в системе Наркомпросов», которое официально запрещало применять методы тестирования к советским детям.

«В современной России до сих пор не создан стабильный и контролируемый профессиональными организациями институт оценки психологических признаков человека — со стандартизованными подходами, пониманием идеи надежности и валидности измерений и т.д. Получается, мы пропустили девяносто лет развития мировой науки. И все это предстоит как-то наверстывать»

В это же время в мире создавались первые психологические тесты (например, тест для измерения уровня интеллекта Альфреда Бине3 во Франции) и разрабатывались инструменты, которыми можно было бы не только измерить физические параметры человека, такие как рост или окружность головы, но и попробовать узнать, что происходит у него внутри, оценить уровень развития интеллекта, описать типологию личности, попробовать сделать какие-то заключения про характер и т. д. Но у нас в стране из-за постановления о педологии на всю эту сферу как будто повесили амбарный замок. Формально это постановление не было отменено до самого развала Союза. А в современной России до сих пор не создан стабильный и контролируемый профессиональными организациями институт оценки психологических признаков человека — со стандартизованными подходами, пониманием идеи надежности и валидности измерений и т.д. Получается, мы пропустили девяносто лет развития мировой науки. И все это предстоит как-то наверстывать.

д. Но у нас в стране из-за постановления о педологии на всю эту сферу как будто повесили амбарный замок. Формально это постановление не было отменено до самого развала Союза. А в современной России до сих пор не создан стабильный и контролируемый профессиональными организациями институт оценки психологических признаков человека — со стандартизованными подходами, пониманием идеи надежности и валидности измерений и т.д. Получается, мы пропустили девяносто лет развития мировой науки. И все это предстоит как-то наверстывать.

— Но, когда вы учились в университете, вам рассказывали про какие-то методы?

— Да, рассказывали про психодиагностику. К счастью, в то время уже был переведен двухтомник известного американского ученого-психолога Анны Анастази, которая родилась в 1908 году. В ее труде очень подробно рассказывалось о психометрии (то, что в России называется психодиагностикой). И раз уже этот учебник был, мы по нему занимались.

— Советский Союз уже тридцать лет как распался — почему невозможно сейчас, уже понимая, что этот разрыв в развитии науки существует, и имея доступ буквально к любой информации, включиться в мировой контекст? Или среди научного сообщества нет этого понимания? Или мешает убеждение, что наш подход — самый лучший?

«В самом обществе должно быть ожидание, что все будет происходить по четко определенной процедуре.

Но таких ожиданий ни у кого нет, у нас все по-прежнему на глазок. Даже диагнозы ставим на глазок»

— Во-первых, чтобы это произошло, должно быть предложение. Предложение возникает в ответ на запрос. А чтобы сформировался запрос, у него должны быть носители, включенные в большой контекст. Например, если мы говорим о помощи ребенку с особенностями развития, значит, для принятия решений нужно провести множество различных тестов, нужно иметь заключения от специалистов, нужно, чтобы эти специалисты имели высокую квалификацию и т.д. То есть в самом обществе должно быть ожидание, что все будет происходить по четко определенной процедуре. Но таких ожиданий ни у кого нет, у нас все по-прежнему на глазок. Даже диагнозы ставим на глазок — и никаких изменений потом не отслеживаем.

Да, какие-то отдельные попытки изменить ситуацию есть, например, у Александра Корнева в Санкт-Петербурге, у Татьяны Ахутиной или Татьяны Корниловой в Москве и т. д. Конечно же, есть молодые и относительно молодые коллеги как в ведущих университетах страны, так и разбросанные по разным уголкам Российской Федерации. Но это отдельные специалисты, до формирования фундаментального уровня, когда все профсообщество сказало бы: «Давайте попробуем делать так во всех регионах, и посмотрим, какие результаты получим», не доходит. А ведь все методы, которые мы применяем, должны одинаково работать с мальчиками и девочками, с якутами и дагестанцами. И это тоже отдельное и важное направление науки — проверка методов на конкретной популяции. Им тоже могли бы заниматься российские ученые.

д. Конечно же, есть молодые и относительно молодые коллеги как в ведущих университетах страны, так и разбросанные по разным уголкам Российской Федерации. Но это отдельные специалисты, до формирования фундаментального уровня, когда все профсообщество сказало бы: «Давайте попробуем делать так во всех регионах, и посмотрим, какие результаты получим», не доходит. А ведь все методы, которые мы применяем, должны одинаково работать с мальчиками и девочками, с якутами и дагестанцами. И это тоже отдельное и важное направление науки — проверка методов на конкретной популяции. Им тоже могли бы заниматься российские ученые.

«Еще одна огромная проблема в России связана с лицензированием. У нас же профессиональная деятельность психологов фактически никак не контролируется»

Еще одна огромная проблема в России связана с лицензированием. У нас же профессиональная деятельность психологов фактически никак не контролируется. Вот, допустим, ты получил диплом — а что ты делаешь дальше? Как ты это делаешь? Максимум от тебя могут потребовать пройти повышение квалификации.

Вот, допустим, ты получил диплом — а что ты делаешь дальше? Как ты это делаешь? Максимум от тебя могут потребовать пройти повышение квалификации.

— Еще требуют аттестацию.

— И аттестацию, да. Но при этом то, чему тебя учат, насколько ты квалифицирован как специалист, насколько ты способен поддерживать свою квалификацию, — все это никак не контролируется стандартизированными инструментами, из-за чего, по сути, каждый может объявить себя психологом.

Продолжение статьи на сайте «Аутизм – это…»

Елена Леонидовна Григоренко — доктор психологических наук, профессор Йельского университета (Нью-Хейвен, Коннектикут, США), университета Хьюстона (Хьюстон, Техас, США), профессор Департамента молекулярной и человеческой генетики и педиатрии Медицинского колледжа Бейлора (Хьюстон, Техас, США), исследователь Haskins Laboratories Inc (Нью-Хейвен, Коннектикут, США), руководитель Лаборатории междисциплинарных исследований развития человека, созданной в 2014 году в рамках программы мегагрантов Правительства РФ на базе СПбГУ (Санкт-Петербург, Россия), ведущий научный сотрудник Центра прикладных психолого-педагогических исследований МГППУ (Москва, Россия).

Подробнее

Свернуть

Работала на кафедре психологии образования и педагогики факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в Психологическом институте РАО.

Руководитель проекта «Влияние ранней депривации на психобиологические показатели развития ребенка» (поддержан «мегагрантом» Правительства РФ).

Ее исследования поддерживались средствами многих государственных и частных фондов. Профессиональные интересы профессора Григоренко включают многие аспекты развития ребенка. За время своей профессиональной деятельности Е.Л. Григоренко работала с детьми в России, Соединенных Штатах, Африке (Кении, Танзании и Занзибаре, Гамбии, Гане, Замбии), Индии и Саудовской Аравии.

-

Основные публикации: автор более 400 научных статей и книг, в том числе:

-

Подростки групп риска (в соавт.

), 2005

), 2005

-

Эксперимент и квазиэксперимент в психологии. Учебное пособие (в соавт.), 2004

-

Экспериментальная психология: Практикум (в соавт.), 2002

-

Методы исследования в психологии: квазиэксперимент. Учебное пособие для вузов (в соавт.), 1998

Лауреат нескольких профессиональных премий и профессиональных наград.

Свернуть

автор материала

Е.Л. Григоренко

#аутизм #психология #ПАП #расстройства аутистического спектра #РАС #инклюзивная среда #особенности ментального развития #Елена Григоренко

Назад

Уникальность психологии в России · Россия в глобальной перспективе

Знаменитый эксперимент с павловской собакой по классической обусловленности.

Обзор:

Психология как наука столкнулась с уникальными и захватывающими проблемами в своем развитии в качестве научной области исследований в России. Цель этого проекта, рассматриваемого в первую очередь через то, что сейчас известно как Российское психологическое общество, — дать вам лучшее понимание уникальных противоречий, с которыми сталкивалась психология на протяжении всей истории России. Вы обнаружите, что, изучая и исследуя развитие и трансформацию ПСР, вы лучше поймете ее сложные отношения с российской политикой в глобальной перспективе, а также получите более широкий урок о трансформации российской психики.

Never Just Science: психология в России

«Ни в какой другой научной области, обсуждаемой в этом томе, не существует идентифицируемой русской традиции в такой степени, как в физиологии и психологии… уже существующая связь между материализмом в наука и радикальная политика укрепились и стали более очевидными» (Graham 355).

Во многих отношениях история научной области психологии в России является прокси для понимания истории самой современной России. Вдумайтесь: один штамм науки может представлять собой суматоху целых 125 лет трансформации и развития России, вселяя в самое ее ядро неповторимое ощущение «русскости». Хотя это может показаться убедительным утверждением, причина, по которой этот показатель так точен, заключается в том, что психология в России настолько уникальна.0005 русский.

Если история российской психологии является идеальным показателем многих аспектов российской истории, то история Российского психологического общества (РПО) является прекрасным показателем для понимания траектории, эволюции, а иногда и упадка психологии в России. Если смотреть через призму RPS, история психологии в России раскрывает два набора уникальных противоречий и взаимодействий в российской психологии. Эти два набора взаимодействий раскрывают множество характерных для России примеров социально-политической истории и беспорядков, особенно если рассматривать их через внутренние и глобальные перспективы: (1) сложно переплетенные отношения между психологией и русской философией, политикой и идеологией и (2) медленное восстановление авторитета российской психологии как уважаемой области как в России, так и на мировой арене в постсоветский период.

Ранняя история РПО

Организация, основанная в 1885 г. в Москве, ставила своей целью продвижение «системы педагогики; применение Психологических Знаний к другим наукам, таким как логика, мораль, философия, право, эстетика, педагогика и др.; История психологии и ее роль в старое и новое время» (История РПО; Российское психологическое общество). RPS сыграл важную роль не только в росте академического интереса к зарождающейся области исследований, стремящейся уйти от философии, но и в публикации и переводе международных психологических исследований (История RPS; Epiphany). Заметим, однако, что связь между психологией и другими областями была изложена в самом уставе организации с пунктом о «применении психологических знаний к другим наукам».

На рубеже веков уникальные отношения между русской психологией, идеологией и политикой слились все теснее и теснее. РПС, как ведущая мировая психологическая организация, продолжала расти и вызывать интерес с момента своего основания до революции (Андреева 11-13; История РПС). В его состав и почетные члены входили все, от Льва Толстого до Вильгельма Вундта и Уильяма Джеймса (последний был двумя иностранными гигантами бурно развивающейся области психологии). Кроме того, в то время в России начали появляться крупные международные игроки в области психологии, одним из самых известных примеров которых является лауреат Нобелевской премии Иван Павлов и его классические эксперименты по обучению собак, которые до сих пор преподаются на уроках психологии по всему миру. мир сегодня (Павлов).

В его состав и почетные члены входили все, от Льва Толстого до Вильгельма Вундта и Уильяма Джеймса (последний был двумя иностранными гигантами бурно развивающейся области психологии). Кроме того, в то время в России начали появляться крупные международные игроки в области психологии, одним из самых известных примеров которых является лауреат Нобелевской премии Иван Павлов и его классические эксперименты по обучению собак, которые до сих пор преподаются на уроках психологии по всему миру. мир сегодня (Павлов).

Основные публикации и их значение

Флагманское издание Психологического общества «Вопросы философии и психологии» в 1893 г. даже имело до 2000 подписчиков (Грот; Закутная). Более того, члены Психологического общества даже опубликовали знаменательную книгу «Проблемы идеализма: очерки русской социальной философии» (Пул).

Контекст и значение «Вопросов философии и психологии», а также «Вопросов идеализма» подчеркивают характер сложно переплетенных отношений между психологией и русской философией, политикой и идеологией. Первое, журнальное издание, выходившее с 1889 г.до революции в начале 20 -го века, стремился обеспечить идейно-духовную академическую отдушину для самых разных мыслителей того времени (Богоявление; Закутная). Выдающиеся русские мыслители (например, Лев Толстой) и ранние русские психологи публиковали в этом журнале множество статей по ряду тем. Все это время основная либеральная идеология издателей и Психологического общества была слабо завуалирована: «В отдельных статьях можно увидеть попытки донести до публики редактора здравые философские проблемы, а также косвенные свидетельства… к изданию либерального направления. … Работы писателя [оценивались] с точки зрения философской согласованности его взглядов и их социальных ценностей» (Закутная).

Первое, журнальное издание, выходившее с 1889 г.до революции в начале 20 -го века, стремился обеспечить идейно-духовную академическую отдушину для самых разных мыслителей того времени (Богоявление; Закутная). Выдающиеся русские мыслители (например, Лев Толстой) и ранние русские психологи публиковали в этом журнале множество статей по ряду тем. Все это время основная либеральная идеология издателей и Психологического общества была слабо завуалирована: «В отдельных статьях можно увидеть попытки донести до публики редактора здравые философские проблемы, а также косвенные свидетельства… к изданию либерального направления. … Работы писателя [оценивались] с точки зрения философской согласованности его взглядов и их социальных ценностей» (Закутная).

Этот растущий сдвиг в сторону продвижения либеральной идеологии стал более заметным на рубеже веков. По мере того как сдвиг в сторону изменения мышления и возможной Революции становился все более и более неизбежным, отношения между Психологическим обществом и социально-политическим ландшафтом становились все более реальными. Например, группа выдающихся членов Психологического общества опубликовала в 1902 году вышеупомянутый сборник идеологизированных эссе «Проблемы идеализма». Как объяснил Рэндалл Пул, «неотъемлемой частью важности Психологического общества было продвижение теоретических основ либерализма… Не будет преувеличением сказать, что Психологическое общество было теоретическим центром русского либерализма» (1). Таким образом, Психологическое общество приобрело известность, а также быстро повлияло и сформировало значительную часть российского либерализма того времени.

Например, группа выдающихся членов Психологического общества опубликовала в 1902 году вышеупомянутый сборник идеологизированных эссе «Проблемы идеализма». Как объяснил Рэндалл Пул, «неотъемлемой частью важности Психологического общества было продвижение теоретических основ либерализма… Не будет преувеличением сказать, что Психологическое общество было теоретическим центром русского либерализма» (1). Таким образом, Психологическое общество приобрело известность, а также быстро повлияло и сформировало значительную часть российского либерализма того времени.

Темные века

Хотя о конкретных обстоятельствах и условиях падения Психологического общества опубликовано немного, подтверждаются два факта: (1) радикальные идеологические сдвиги во время революции привели к роспуску Психологического общества. Общество и (2) целые области психологии и психиатрии в последующие десятилетия не только не развивались, но и подвергались жестокому обращению со стороны правительства. Действительно, это один из самых ярких примеров уникальной взаимосвязи между психологией и российской политикой. «Темные века» русской психологии по иронии судьбы проливают свет на уникальную «русскость» этой научной области с глобальной точки зрения.

Действительно, это один из самых ярких примеров уникальной взаимосвязи между психологией и российской политикой. «Темные века» русской психологии по иронии судьбы проливают свет на уникальную «русскость» этой научной области с глобальной точки зрения.

На официальном сайте РПО лишь кратко упоминаются 40-летние «темные века» психологии в России и организации РПО с 1917 по 1957 год. большая гордость ролью организации в то время: «Национальные реформы и Гражданская война в России приостановили официальную деятельность Русского психологического общества, [но] до последнего момента своей деятельности Общество продолжало служить членам, общественность и дисциплина» (История РПО; Российское психологическое общество).

Важно, однако, то, что психологическая и психиатрическая деятельность не была полностью остановлена, а скорее приняла более мрачный оборот за эти 40 лет. Ключевые области психологических исследований, такие как гештальтпсихология, действительно были в России вне закона из-за их «буржуазно-психологической» системы мышления и практики» (Разран 1187). Однако более пугающая часть этой истории заключается в том, что новое правительство сильно злоупотребляло другими тесно связанными научными областями, такими как психиатрия. В отчете Европарламента за 2013 год отмечается, что в Специализированной психиатрической больнице, расположенной в Казани, в то время половина пациентов не имели психических заболеваний и находились там только по политическим мотивам (Van Voren 8).

Однако более пугающая часть этой истории заключается в том, что новое правительство сильно злоупотребляло другими тесно связанными научными областями, такими как психиатрия. В отчете Европарламента за 2013 год отмечается, что в Специализированной психиатрической больнице, расположенной в Казани, в то время половина пациентов не имели психических заболеваний и находились там только по политическим мотивам (Van Voren 8).

Злоупотребления, холодная война и космонавты

Это злоупотребление областью психологии только усилилось после Второй мировой войны: «имеющиеся данные показывают, что в течение 1960-х годов политическое злоупотребление психиатрией в Советский Союз стал одним из основных методов репрессий» (Ван Ворен 8). Были разработаны целые новые категории психических заболеваний, что в конечном итоге привело к возникновению таких состояний, как «вялотекущая шизофрения» с основными симптомами «реформистского бреда, борьбы за правду и настойчивости» (Van Voren 10).

Хотя тот период был явно мрачным и неудачным как для RPS, так и для области психологии, холодная война сыграла важную роль в возрождении RPS. Это еще один пример того, насколько уникально тесная связь между психологией и российским политическим ландшафтом на самом деле (Келли). В 1957 году РПС был восстановлен в качестве «Союза психологов СССР». Организация провела большую часть последующих десятилетий, сосредоточившись на том, чтобы стать более согласованной и соответствующей национальным социально-политическим целям, таким как поиск способов применения психологии в «недавно созданная область космонавтики» (Келли; История RPS). Однако до распада Советского Союза РПС действительно не добилась многого.

Возрождение на мировой арене

Как и в России в целом, за десятилетия после распада Советского Союза в РПО, а также в области психологии произошли серьезные изменения. С тех пор национальный фокус сместился на удовлетворение новых психологических потребностей, а также на восстановление российской психологии как заслуживающей доверия и академически строгой, особенно на мировой арене (Доу). Как объясняет Доу в «Психологии во всем мире»: «Жизнь многих россиян стала безрадостной после распада Советского Союза… Области, требующие вмешательства психологов, включают развод, [растущий] алкоголизм и наркоманию» и многие другие.

Как объясняет Доу в «Психологии во всем мире»: «Жизнь многих россиян стала безрадостной после распада Советского Союза… Области, требующие вмешательства психологов, включают развод, [растущий] алкоголизм и наркоманию» и многие другие.

RPS также сыграл важную роль в изменении глобального взгляда на психологию в России, в частности, в связи с выпуском в 2008 году ежегодного, тщательно рецензируемого журнала «Психология в России: состояние дел». Неудивительно, что само название журнала амбициозно! Редакторы «Состояния искусства» признают важность научной работы, проводимой российскими психологами, с отечественной точки зрения (см. статью на эту тему) и продолжают попытки увеличить рост и заметность российской психологической работы в контексте глобальное доверие, а также отечественно-прикладной смысл (Зинченко и Петренко 6-12). Редакция даже признает, что психология в России в последнее время «совершила чудесное превращение из довольно экзотической — если не маргинальной — академической дисциплины в чуть ли не массовое занятие» (Зинченко, Петренко, 6–12).

Таким образом, история РПО и психологии в России за последние 125 лет была пронизана широкими политическими напряжениями и потрясениями, во многом отражающими историю самой России того же периода времени. Эта уникальная русская психология подчеркивает некую «русскость», которая сейчас так глубоко укоренилась в истории дисциплины. Что наиболее важно, с глобальной точки зрения перестройка РПС и российской психологии является замечательным показателем для понимания перестройки самой России — как сейчас, так и в далеком будущем.

Процитированные работы

Андреева Галина. «Трудный путь социальной психологии в России». Психология в России: современное состояние 5.1 (2009): 11. Печать.

Доу, Дженнифер. «Психология во всем мире». Монитор , июнь 2002 г.: н. стр. АПА . Веб. 1 мая 2014 г.

Крещение, Диана. «Московское психологическое общество конца XIX — начала ХХ века». Развитие личности 1 (2005): 26–33. РЛ Онлайн . Веб. 1 мая 2014 г.

РЛ Онлайн . Веб. 1 мая 2014 г.

Грэм, Лорен. Наука и философия в Советском Союзе . Нью-Йорк: Кнопф, 1972. Печать.

Грот, Николай. Вопросы философии и психологии: Книга 1. Руниверс. Веб. 1 мая 2014 г.

«Иван Павлов — Биографический». Nobelprize.org. Nobel Media AB 2013. Интернет. 1 мая 2014 г.

Келли, Кэти. «Психология и советское». Управляемая история . Бостонский университет, nd Веб. 1 мая 2014 г.

Пул, Рэндалл. Неоидеалистическая философия в русском освободительном движении: Московское психологическое общество и его симпозиум «Проблемы идеализма» . Вашингтон, округ Колумбия: Институт перспективных исследований России Кеннана, 1996. Печать.

Пул, Рэндалл Аллен. Проблемы идеализма: Очерки русской социальной философии . Нью-Хейвен: издательство Йельского университета, 2003. Печать.

Нью-Хейвен: издательство Йельского университета, 2003. Печать.

Разран Григорий. «Советская психология и психофизиология: насколько успешны две науки в Советском Союзе? Способны ли русские их синтезировать?» Science 128.3333 (1958): 1187–1194. Распечатать.

«История РПС». Российское психологическое общество . н.п., н.д. Веб. 1 мая 2014 г.

«Российское психологическое общество (РПС)». Россия — Российское психологическое общество (РПС) . н.п., н.д. Веб. 1 мая 2014 г.

«Российское психологическое общество». Википедия . Фонд Викимедиа, 18 апреля 2014 г. Интернет. 1 мая 2014 г.

Ван Ворен, Роберт. «Европейский парламент.» Психиатрия как инструмент принуждения в постсоветских странах . Главное управление внешней политики Союза, nd Веб. 1 мая 2014 г.

Главное управление внешней политики Союза, nd Веб. 1 мая 2014 г.

Закутная О.В. «Журнал: Проблемы философии и психологии»: первые годы издания (1889-1895)». Dissertation (2008). Mediascope . Web. 1 мая 2014.

Зинченко Юрий и Петренко Виктор.» Введение.» Психология в России: состояние искусства 4 (2011): 6-12. Online.

Когда в России зародилась «научная психология»?

Сохранить цитату в файл

Формат: Резюме (текст) PubMedPMIDAbstract (текст) CSV

Добавить в коллекции

- Создать новую коллекцию

- Добавить в существующую коллекцию

Назовите свою коллекцию:

Имя должно содержать менее 100 символов

Выберите коллекцию:

Не удалось загрузить вашу коллекцию из-за ошибки

Повторите попытку

Добавить в мою библиографию

- Моя библиография

Не удалось загрузить делегатов из-за ошибки

Повторите попытку

Ваш сохраненный поиск

Название сохраненного поиска:

Условия поиска:

Тестовые условия поиска

Электронная почта: (изменить)

Который день? Первое воскресеньеПервый понедельникПервый вторникПервая средаПервый четвергПервая пятницаПервая субботаПервый деньПервый рабочий день

Который день? воскресеньепонедельниквторниксредачетвергпятницасуббота

Формат отчета: SummarySummary (text)AbstractAbstract (text)PubMed

Отправить максимум: 1 штука5 штук10 штук20 штук50 штук100 штук200 штук

Отправить, даже если нет новых результатов

Необязательный текст в электронном письме:

Создайте файл для внешнего программного обеспечения для управления цитированием

. 2006;43(1-2):239-71.

2006;43(1-2):239-71.

Ирина Сироткина 1

принадлежность

- 1 Институт истории науки и техники РАН, 103009, Москва, Старопанкский пер., д. 1/5, Россия. [email protected]

- PMID: 19569437

Ирина Сироткина. Physis Riv Int Stor Sci. 2006.

. 2006;43(1-2):239-71.

Автор

Ирина Сироткина 1

принадлежность

- 1 Институт истории науки и техники РАН, 103009, Москва, Старопанкский переулок, д.

1/5, Россия. [email protected]

1/5, Россия. [email protected]

- PMID: 19569437

Абстрактный

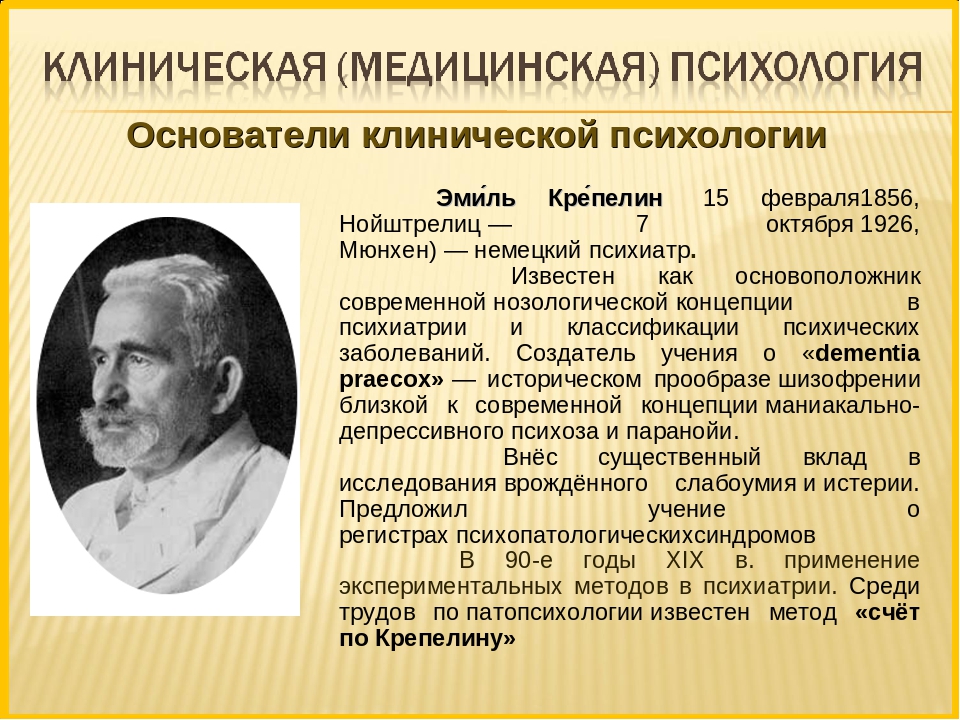

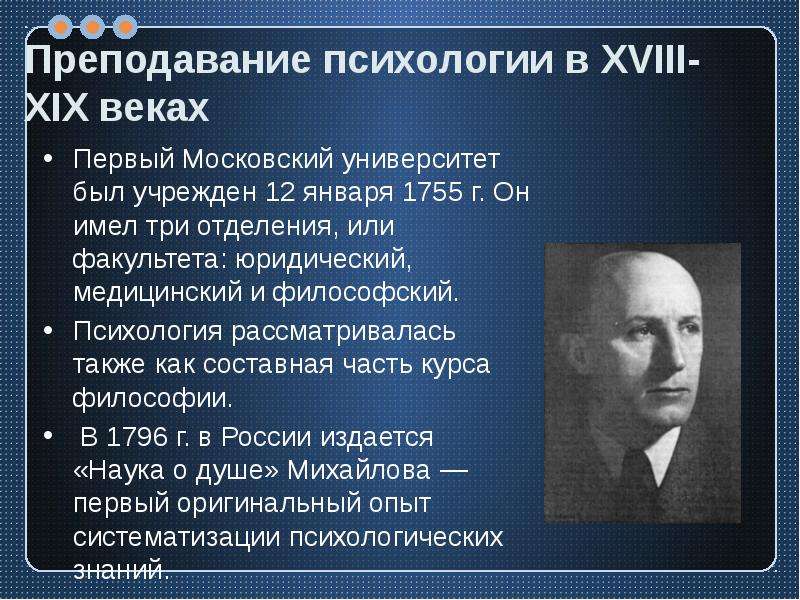

Схема институционализации психологии в России была такой же сложной, как и в других странах. Институционализация представляла собой нечто большее, чем единичное событие или даже серию событий: это был многообразный процесс, в котором участвовали различные акторы, группы и политические партии и который длился не менее нескольких десятилетий. Психология преподавалась в рамках предмета философии, но как отдельный курс в средних школах с начала девятнадцатого века. Когда в середине века философия была запрещена в университетах по политическим причинам, логика и психология все еще оставались в учебных программах. Психология стала спорной областью в 1860-х годах, с ростом радикального движения, сопровождавшего отмену крепостного права и другие реформы. Молодые радикалы, или нигилисты, отдавали предпочтение позитивной науке и отдавали явное предпочтение физиологии; в медицинских вузах психология постепенно стала частью преподавания физиологии и психиатрии. В психиатрических клиниках проводились первые психологические эксперименты; первые курсы экспериментальной психологии читались и для студентов-психиатров. На рубеже веков к ним присоединились гуманитарные факультеты, открыв лаборатории и добавив к традиционно преподаваемой философской психологии курсы экспериментальной психологии. Тем не менее к 19К 17 году, когда в России пала монархия, только два университета, в Москве и Одессе, сумели основать лаборатории. Институционализация психологии в массовом масштабе последовала за большевистской революцией в России. Новый коммунистический режим способствовал модернизации страны, одним из инструментов которой стала психология.

Молодые радикалы, или нигилисты, отдавали предпочтение позитивной науке и отдавали явное предпочтение физиологии; в медицинских вузах психология постепенно стала частью преподавания физиологии и психиатрии. В психиатрических клиниках проводились первые психологические эксперименты; первые курсы экспериментальной психологии читались и для студентов-психиатров. На рубеже веков к ним присоединились гуманитарные факультеты, открыв лаборатории и добавив к традиционно преподаваемой философской психологии курсы экспериментальной психологии. Тем не менее к 19К 17 году, когда в России пала монархия, только два университета, в Москве и Одессе, сумели основать лаборатории. Институционализация психологии в массовом масштабе последовала за большевистской революцией в России. Новый коммунистический режим способствовал модернизации страны, одним из инструментов которой стала психология.

Похожие статьи

Возникновение «научной» психологии в Италии между позитивистской философией и психиатрической традицией.

Чимино Г. Чимино Г. Physis Riv Int Stor Sci. 2006;43(1-2):187-219. Physis Riv Int Stor Sci. 2006. PMID: 19569435

Неопределенный генезис. Академическая институционализация американской психологии в 1900 году.

Рис CE. Рис СЕ. Я психол. 2000 г., май; 55(5):488-91. Я психол. 2000. PMID: 10842428

Зарождение психологии во Франции: кто был «научным» психологом в девятнадцатом веке?

Кэррой Дж., Плас Р. Кэррой Дж. и др. Physis Riv Int Stor Sci. 2006;43(1-2):157-86. Physis Riv Int Stor Sci. 2006. PMID: 19569434

Местная институционализация, прерывность и немецкие учебники психологии, 1816-1854 гг.

Тео Т. Тео Т. J Hist Behav Sci. Весна 2007 г .; 43 (2): 135–57. дои: 10.1002/jhbs.20220. J Hist Behav Sci. 2007. PMID: 17421032 Обзор.

Теории деятельности и онтология психологии: изучение датского и российского опыта.

Маммен Ю., Мироненко И. Маммен Дж. и соавт. Integr Psychol Behav Sci. 2015 Декабрь;49(4): 681-713. doi: 10.1007/s12124-015-9313-7. Integr Psychol Behav Sci. 2015. PMID: 26001990 Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

В. М. БЕХТЕРЕВ В РОССИЙСКОЙ ДЕТСКОЙ НАУКЕ 1900-1920-Х ГГ.: «ОБЪЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»/»РЕФЛЕКСОЛОГИЯ» КАК НАУЧНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.

Байфорд А.

Но таких ожиданий ни у кого нет, у нас все по-прежнему на глазок. Даже диагнозы ставим на глазок»

Но таких ожиданий ни у кого нет, у нас все по-прежнему на глазок. Даже диагнозы ставим на глазок»

), 2005

), 2005

1/5, Россия.

1/5, Россия.