сущность, виды и стадии формирования – тема научной статьи по психологическим наукам читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

Ковригина И.С.

Соискатель, кафедра педагогики, Брянский Государственный Университет

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И

СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ

Термин «адаптация» впервые был введен Г. Аубергом и получил широкое распространение как в естественных, технических, так и общественных науках. Он происходит от позднелатинского «adaptatю» — прилаживание, приспособление. Данный термин трактуется неоднозначно, в зависимости от акцента на определенную сторону процесса. Понятие «адаптация », возникшее первоначально в биологии, может быть отнесено к таким общенаучным понятиям, которые, возникают на « стыках», « в точках соприкосновения наук или даже в отдельных областях знания и экстраполяризуются в дальнейшем на многие сферы естественных и социальных наук. Понятие адаптация как общенаучное понятие, по словам Г. И. Царегородцева, содействует синтезу, объединению знаний различных систем. Наряду с философскими категориями, общенаучные понятия способствуют объединению исследуемых объектов различных наук в целостные теоретические построения [8, с.7].

И. Царегородцева, содействует синтезу, объединению знаний различных систем. Наряду с философскими категориями, общенаучные понятия способствуют объединению исследуемых объектов различных наук в целостные теоретические построения [8, с.7].

В философском аспекте проблема адаптации рассматривалась еще в древние времена. Так, например, Анаксагор (6 век до н.э.) в «Гиппократовом сборнике» впервые пытается объяснить зависимость организмов от условий жизни. В сборнике содержатся первые медицинские воззрения об изменении конституции человека под воздействием пищи, климата, воды, образа жизни. Демокрит подметил наследственный характер изменение в строении тела и, ориентируясь на физиологическую основу, пришел к выводу, что именно образ жизни, деятельности и движения определяет специфику и многообразие форм и окраска животных; Аристотель выделяет причины формы и активности живых тел.

С точки зрения биологии, адаптация объясняется через эволюцию. Ламарк, рассуждая о силе окружающей среды, ставит ее причиной изменения отдельных организмов. Идеи Ламарка в дальнейшем найдут свое отражение в теории адаптации Ч. Дарвина.

Идеи Ламарка в дальнейшем найдут свое отражение в теории адаптации Ч. Дарвина.

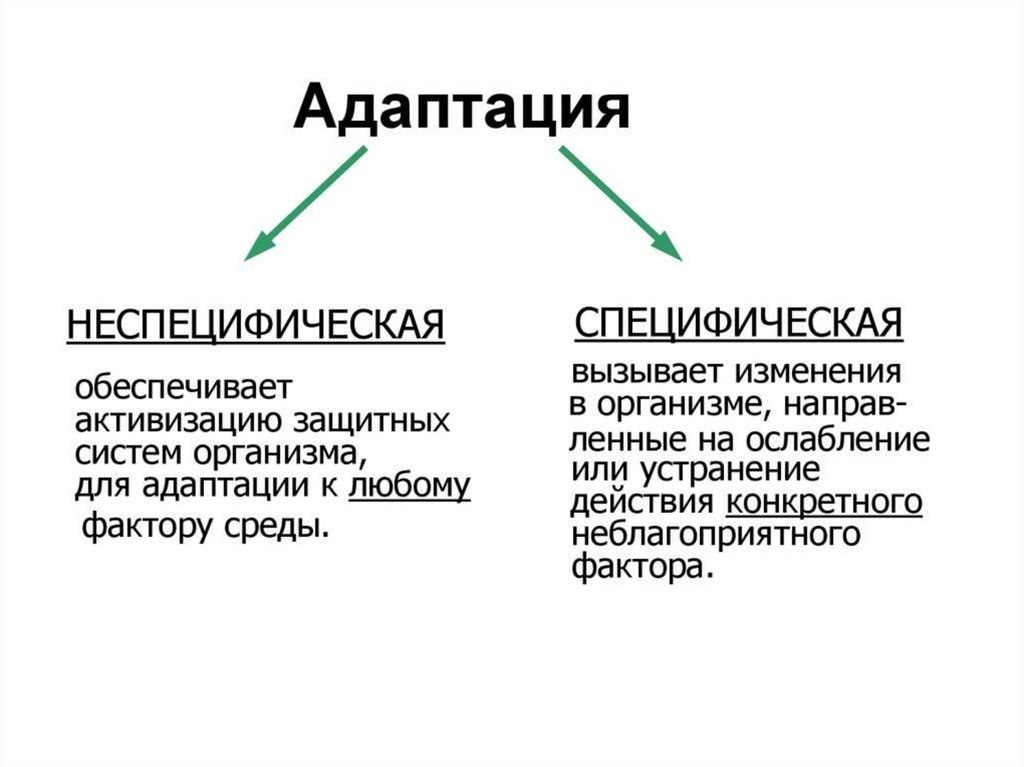

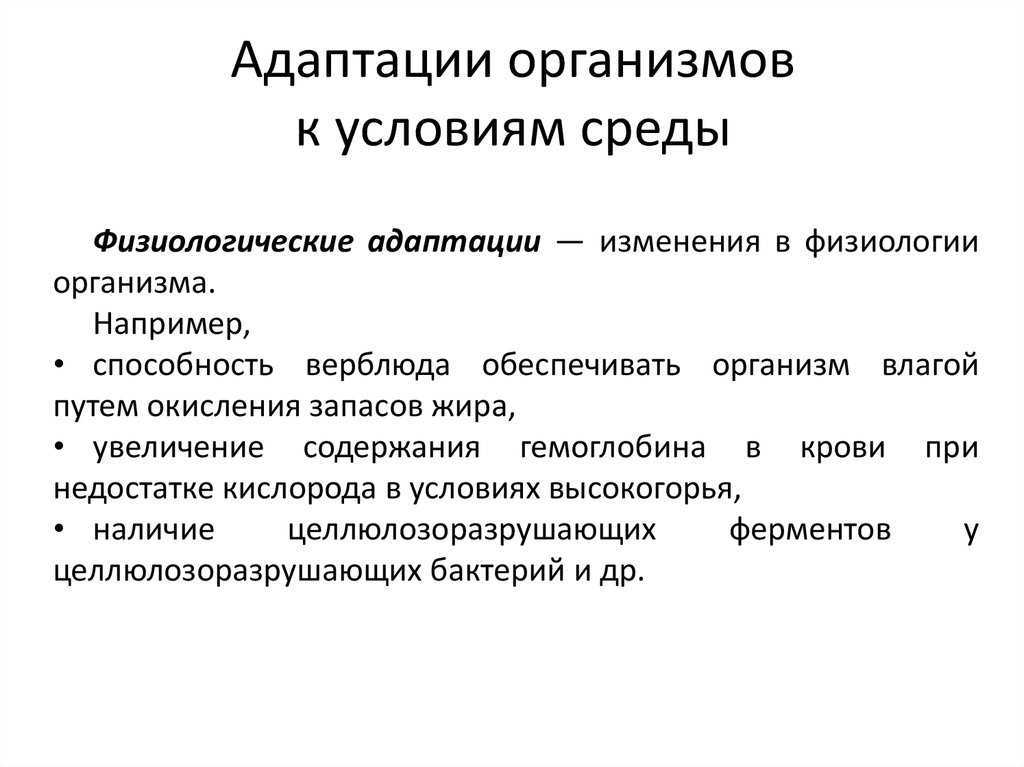

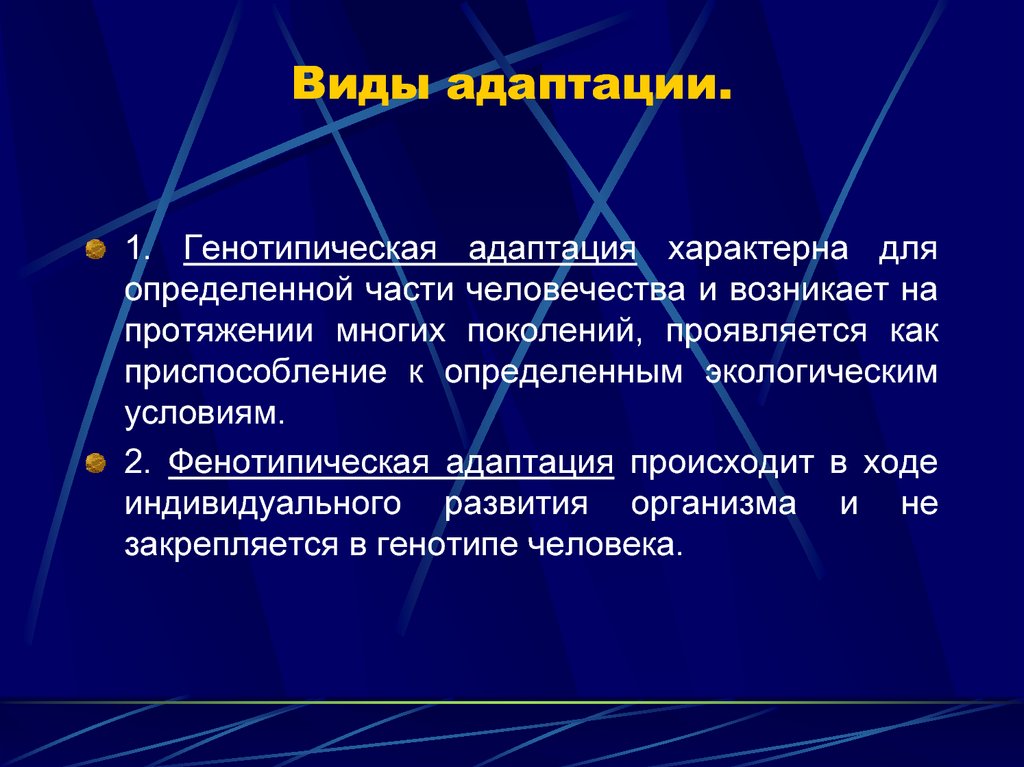

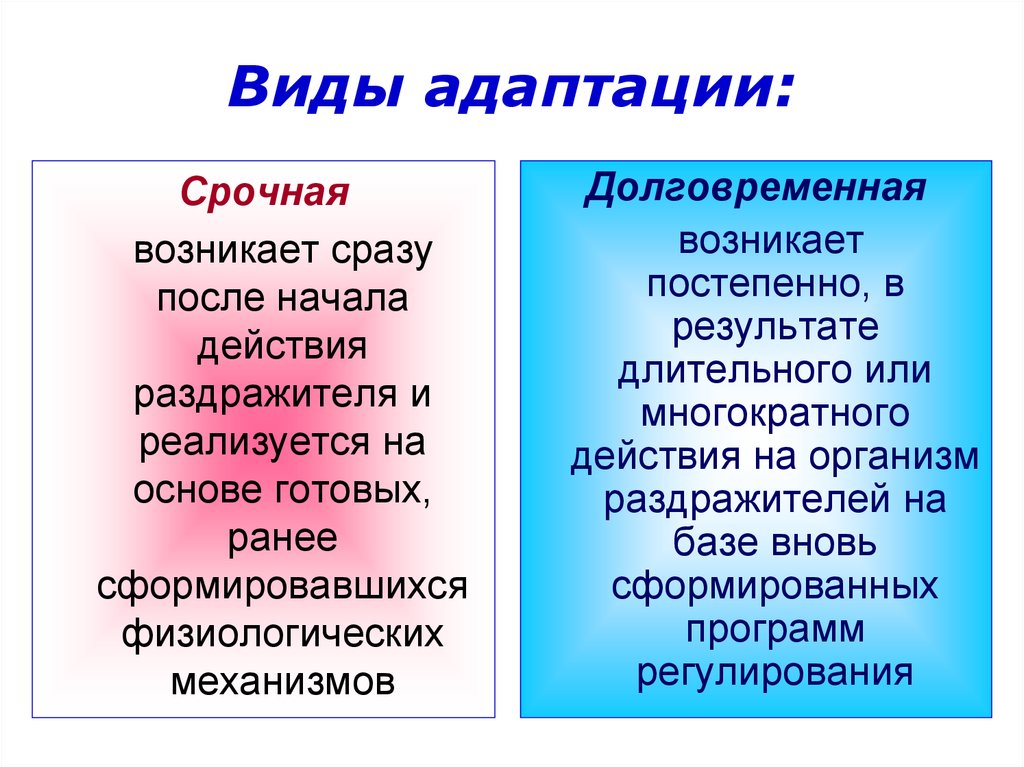

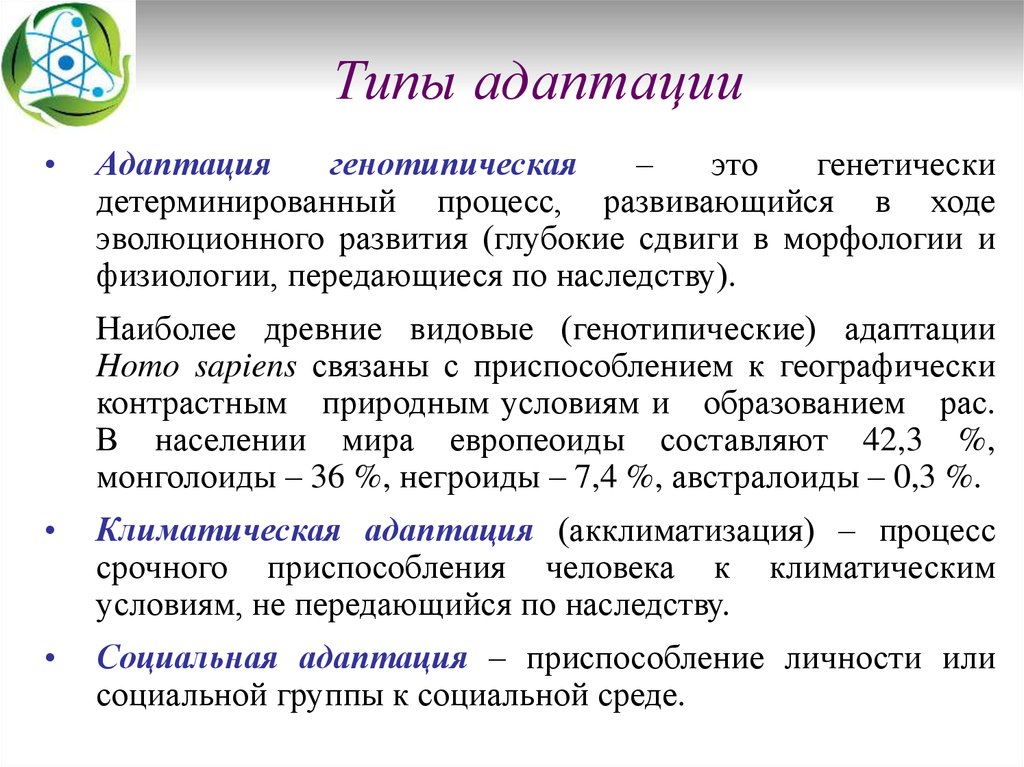

По механизмам развития в физиологии различают срочную и долговременную адаптацию.

Срочная адаптация является врожденной, наследственно-обусловленной, мало изменяющейся под воздействием окружающей среды, в отличие от долговременной адаптации, которая является постепенным процессом привыкания организма к действию раздражителя.

Как утверждают физиологи, адаптация осуществляется за счет резервных возможностей организма, которые проявляются в форме физиологических и биохимических сдвигов, морфологических перестроек на уровне клетки, ткани, систем органов. Эти изменения были изучены Г. Селье, он разработал классическую модель развития приспособляемости (адаптации) к стрессу и выделил три стадии ответной реакции на стресс: стадия тревоги, стадия сопротивления, стадия истощения.

У человека адаптация выступает как свойство организма, которое обеспечивается автоматизированными, саморегулирующимися системами — сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной и другими. В каждой из них можно выделить несколько уровней адаптации от субклеточного до органного, отмечая на каждом уровне повышение жизнестойкости, устойчивости системы к факторам среды. В адаптации, по мнению Н.А.Фомина, выделяют две противоборствующие системы: с одной стороны — отчетливые изменения, затрагивающие все системы и органы, с другой — сохранение гомеостаза, перевод организма на новый уровень функционирования, при непрерывном условии-поддержании динамического равновесия [8,с.37].Процесс адаптации направлен на

В каждой из них можно выделить несколько уровней адаптации от субклеточного до органного, отмечая на каждом уровне повышение жизнестойкости, устойчивости системы к факторам среды. В адаптации, по мнению Н.А.Фомина, выделяют две противоборствующие системы: с одной стороны — отчетливые изменения, затрагивающие все системы и органы, с другой — сохранение гомеостаза, перевод организма на новый уровень функционирования, при непрерывном условии-поддержании динамического равновесия [8,с.37].Процесс адаптации направлен на

достижение подвижного равновесного состояния системы путем противодействия влиянию внутренних и внешних факторов, нарушающих это равновесие.

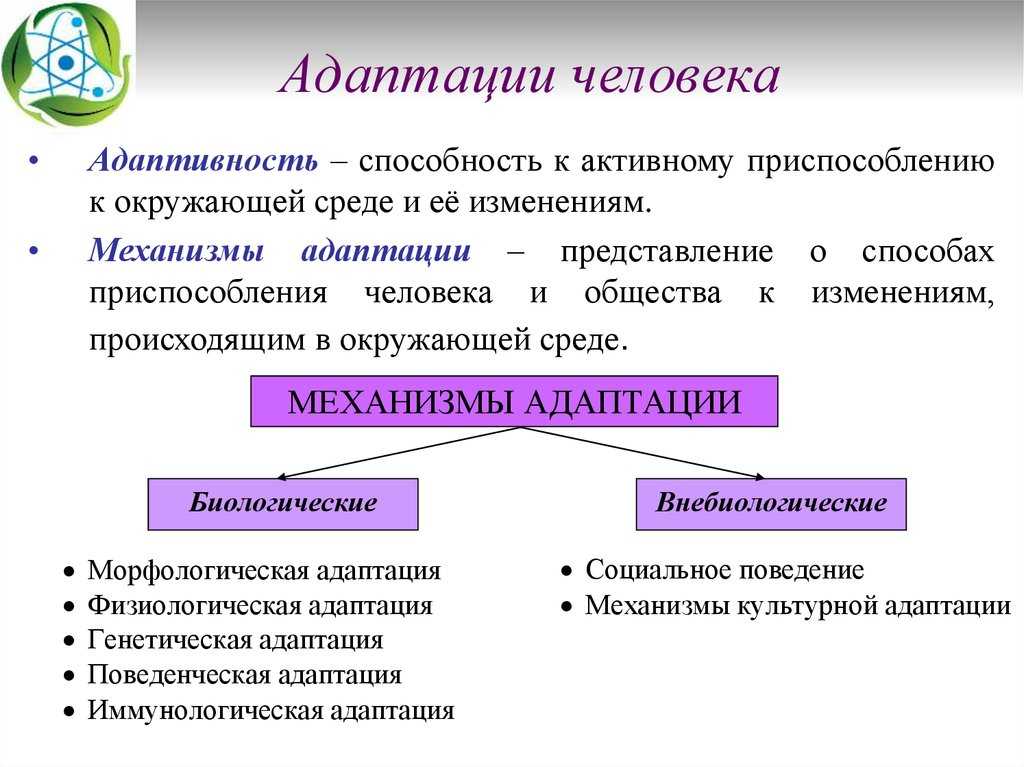

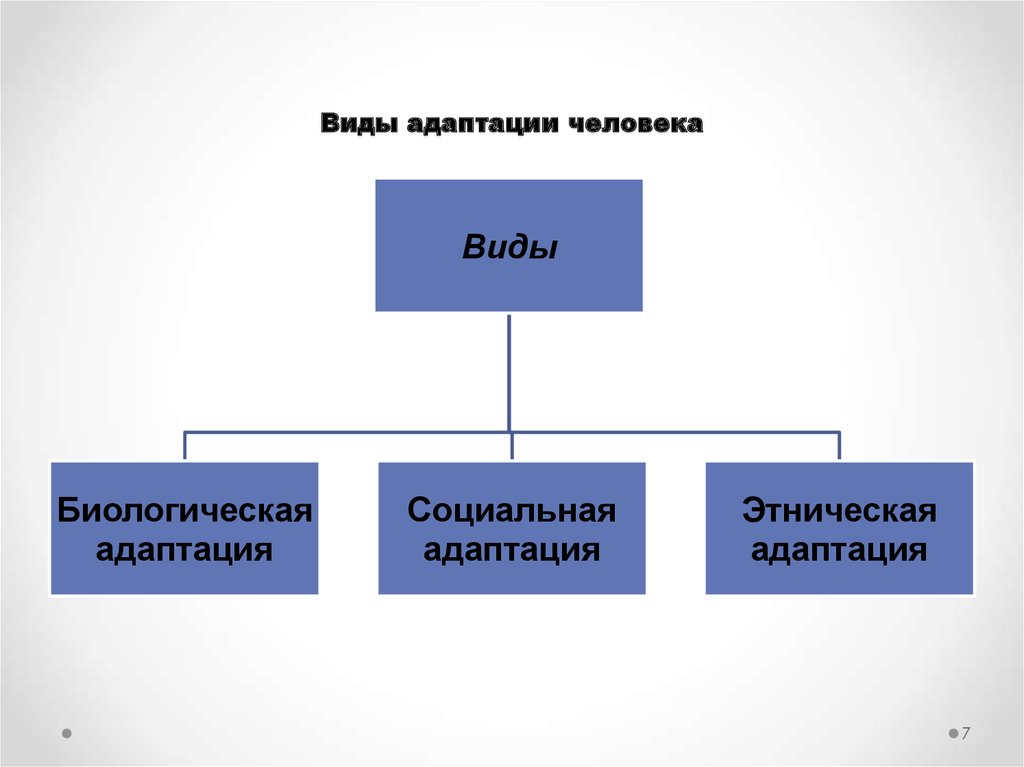

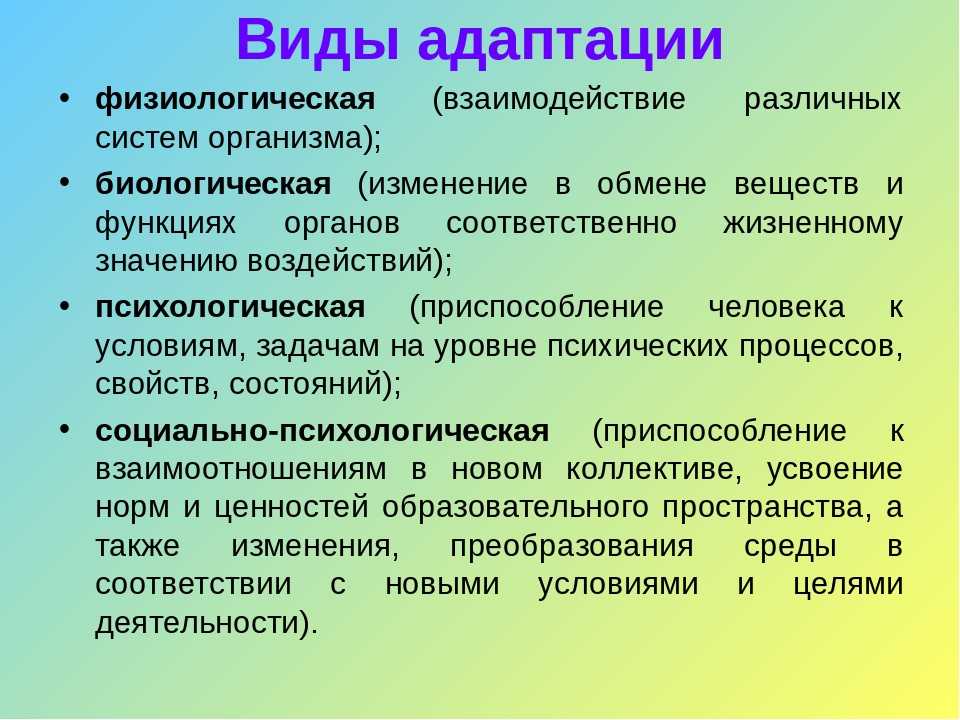

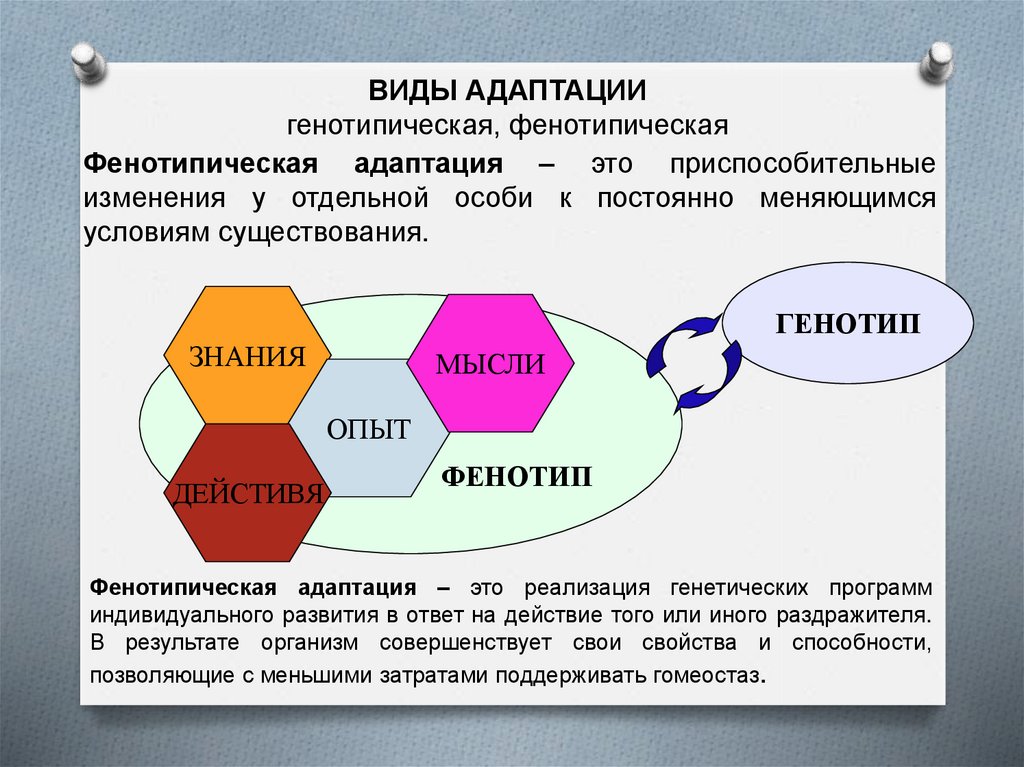

В зависимости от уровня взаимодействия человека со средой можно выделить типы адаптации: биологическую, физиологическую, психологическую, социальную, социально-психологическую и профессиональную (рис.1). Так, при изучении биологической адаптации в центре внимания находятся изменения в обмене веществ и функциях органа соответственно жизненному значению раздражителей. Физиологичная адаптация касается перестройки соответствующих систем органов.

Физиологичная адаптация касается перестройки соответствующих систем органов.

Психологическая адаптация раскрывается как приспособление индивида к условиям и задачам на уровне психических процессов.

Социальная адаптация представляет собой систему, направленную на овладение новыми общественными связями. Она не устраняет биологические формы адаптации, а видоизменяет и опосредует, включая их в себя как регулируемый, так и модифицируемый ею внутренний элемент.

Рис.1 Типы адаптации

В зарубежной литературе проблеме адаптации посвящены работы E. Erikson, A. Maslow, G. Allport, R. Lasarus. Так, E. Erikson трактует социально- психологическую адаптацию как гомеостатическое равновесие между требованиями окружающей среды и внутренними стимулами личности. Из-за несоответствия потребностей личности и требований окружающей среды возникает конфликт, порождающий состояние тревоги.

Интерес вызывает и точки зрения A. Maslow, G. Allport. По их мнению, социально-психологическую адаптацию следует рассматривать как оптимальное взаимодействие личности и среды. Цель адаптации представляется как достижение позитивного духовного здоровья. A. Maslow отмечает, что конфликт возникает в результате рассогласования личностно-значимых ценностей с восприятием реальной социальной ситуации. Состояние переживания побуждает личность к активности по его устранению. В результате происходит не только устранение переживаний в сознании индивида, но и появляются зачатки практических действий по преодолению неприятной ситуации [2, с.15]. Следовательно, A. Maslow, G. Allport рассматривают социально- психологическую адаптацию как сложный динамический процесс взаимодействия личности и социальной среды, который приводит к оптимальному соотношению ценностей личности и среды.

Цель адаптации представляется как достижение позитивного духовного здоровья. A. Maslow отмечает, что конфликт возникает в результате рассогласования личностно-значимых ценностей с восприятием реальной социальной ситуации. Состояние переживания побуждает личность к активности по его устранению. В результате происходит не только устранение переживаний в сознании индивида, но и появляются зачатки практических действий по преодолению неприятной ситуации [2, с.15]. Следовательно, A. Maslow, G. Allport рассматривают социально- психологическую адаптацию как сложный динамический процесс взаимодействия личности и социальной среды, который приводит к оптимальному соотношению ценностей личности и среды.

Не менее важным представляется взгляд R. Lasarus на процесс социально-психологической адаптации. По его мнению, в процессе взаимодействия со средой личность получает информацию, которая противоречит ее установкам. В результате возникает рассогласованность между установкой личности и образом реальной ситуации, что приводит к состоянию дискомфорта. Переживание дискомфорта побуждает индивида

Переживание дискомфорта побуждает индивида

2

к действию. Актуализация реакций индивида, обусловленная интенсивностью его переживаний, будет свидетельствовать о степени адаптированности личности.

В работе И.А. Милославской отмечается объективно- субъективный характер адаптации (приспособление и приспосабливание) и указывается, что благодаря социальной адаптации человек усваивает необходимые для жизнедеятельности стандарты, стереотипы, с помощью которых активно приспосабливается к повторяющимся условиям жизни [3, с.89].

В рамках психоанализа, яркими представителями которого являются З.Фрейд, А. Фрейд, А.Адлер, Г.Гартман, проблема адаптации разрабатывалась на основе анализа защитных механизмов личности. Адаптация включает как процессы, связанные с конфликтными ситуациями, так и те процессы, которые входят в свободную от конфликтов сферу Эго. Психоаналитики, в частности Гартман, проводят различие между адаптацией как процессом и адаптированностью как результатом процесса.

Хорошо адаптированный человек, по мнению Гартмана, считается тот человек, у которого продуктивность, способность наслаждаться жизнью и психическое равновесие не нарушены. В процессе адаптации активно изменяется как личность, так и среда, в результате чего между ними устанавливается состояние адаптированности. Адаптивный процесс регулируется со стороны ЭГО [1, с .15].

Большое значение психоаналитики придают социальной адаптации. Г.Гартманн отмечает, что задача адаптации к другим людям встает перед человеком со дня рождения. Он адаптируется в жизни общества, но и активно создает те условия, к которым должен адаптироваться. Структура общества, процесс разделения труда и места человека в обществе в совокупности определяет возможности адаптации, а также и развития Я. Структурой общества, частично с помощью обучения и воспитания определяется, какие формы поведения с большей вероятностью обеспечат адаптацию. Введенный термин «социальная уступчивость» призван обозначить то явление, когда социальная среда как бы исправляет нарушения адаптации таким образом, что неприемлемые в одних социальных условиях формы поведения становятся приемлемыми в других. Таким образом, процесс адаптации рассматривается как многослойный и лежит в основе здоровья человека [1, с.17].

Таким образом, процесс адаптации рассматривается как многослойный и лежит в основе здоровья человека [1, с.17].

Выработка полноценного научного определения социально-психологической адаптации личности, возможна только на основе идеи онтогенетической социализации, если определение этого понятия, в свою очередь, правильно отражает тот реальный и чрезвычайно сложный процесс, благодаря которому индивид превращается в личность, обладающую некоторыми основными чертами социально- психологической зрелости.

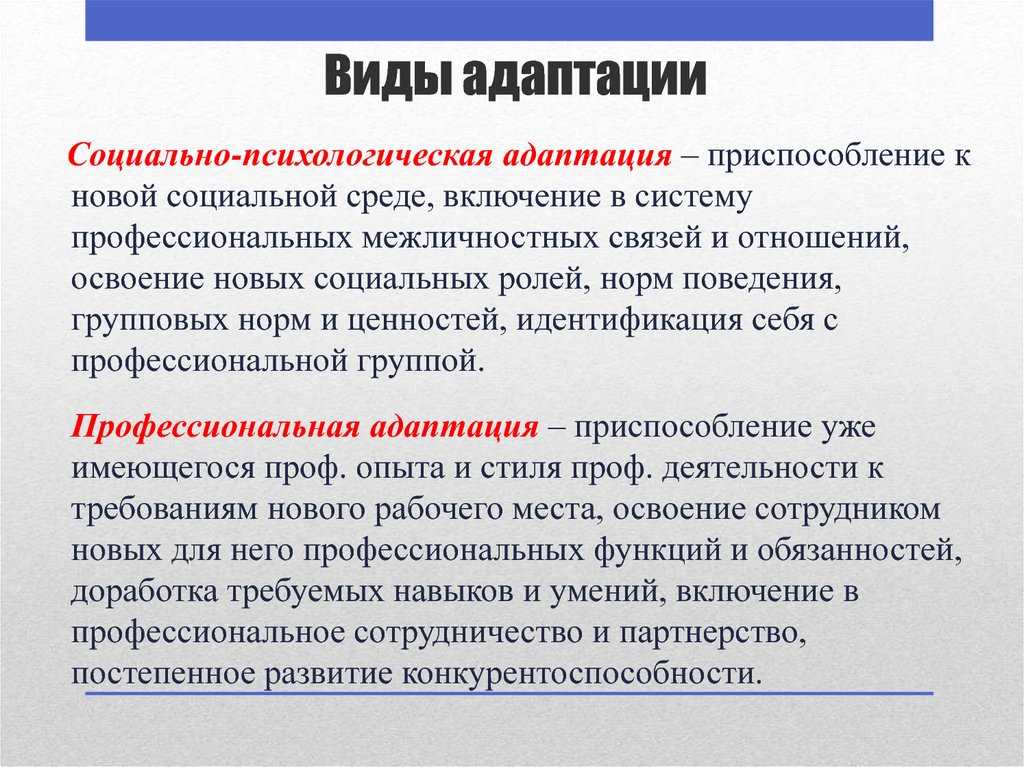

Социально- психологическая адаптация — это взаимоотношение личности и группы, при котором личность без длительных внешних и внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою ведущую деятельность, удовлетворяет свои социогенные потребности, в полной мере идет на встречу ролевым ожиданиям, которые предъявляет к ней группа, переживает состояние самоутверждения и свободно выражает нормальную, девиантную и патологическую виды адаптации [4, с.134].

Нормальная адаптация приводит к устойчивой адаптивности личности в типичных проблемных ситуациях без патологических изменений ее структуры и одновременно без нарушения норм той социальной группы, в которой протекает активность личности [4, с. 156].

156].

Девиантная адаптация — это те процессы социальной адаптации личности, которые обеспечивают удовлетворение потребностей индивида в данной группе, при том условии, что ожидания остальных участников социального процесса не оправдываются таким поведением. В данном случае личность может либо оказаться выключенной из социального окружения, либо создать вокруг себя зону постоянного напряжения и конфликтов[4, с.156].

Патологическая адаптация — это такой социально — психологический процесс, который полностью или частично осуществляется с помощью патологических механизмов

и форм поведения и приводит к образованию патологических комплексов характера, входящих в состав невротических и психотических синдромов[4, с.156].

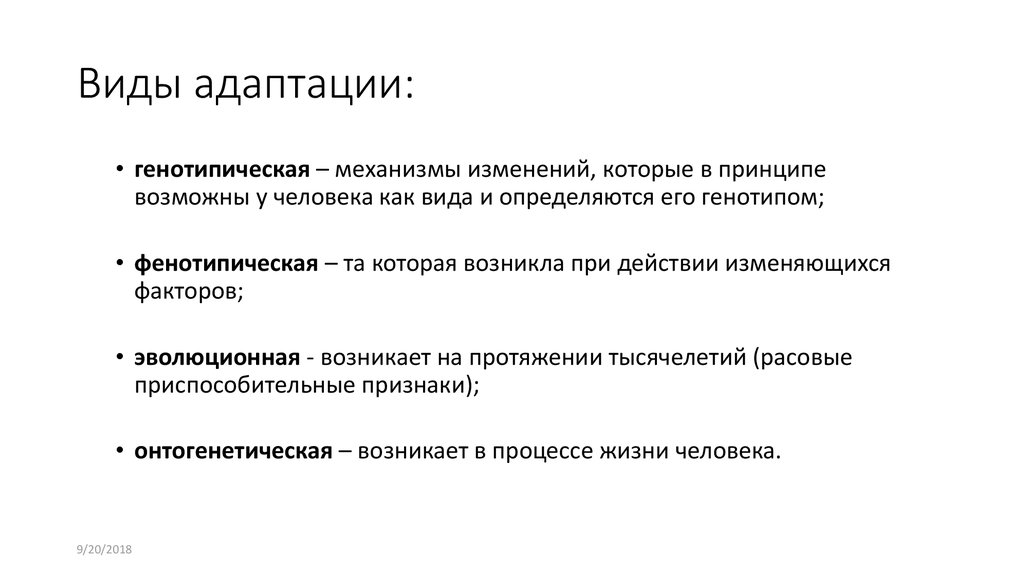

Существует несколько подходов к классификации видов адаптации. Одна классификация построена на основе анализа потребностей и мотивов личности. А.А. Налчаджян выделяет: потребности и мотивы, адаптированные в данной социальной среде; потребности и мотивы, стремление к удовлетворению которых в данной социальной среде приводит к дезадаптации личности [4, с. 167].

167].

Согласно другой классификации автор выделяет внешнюю и внутреннюю разновидности адаптации. Внешняя адаптация- это такой процесс, посредством которого личность приспосабливается к объективным внешним проблемным ситуациям. Внутренняя адаптация- адаптация, направленная на разрешение внутренних конфликтов и других внутренних проблем[4, с.198] .

В специальной литературе встречается следующее (более широкое) понимание социальной адаптации: это итог процесса изменений социальных, социально-психологических, морально-психологических, экономических и демографических отношений между людьми, приспособление к социальной среде.

Процесс социально- психологической адаптации протекают по времени неодинаково. Следовательно, по мнению В.С. Саблина, существует такой параметр, как скорость адаптации, т.е. достижение определенной степени адаптированности за некоторый промежуток времени[6, с.87].

Этот параметр свидетельствует о том, что каждая личность обладает определенной способностью к адаптации, которая называется адаптивной способностью. Чем выше скорость адаптации, тем меньше времени потребуется для адаптации личности в группе и тем большей адаптивной способностью она обладает. Она выражает также меру реализации сущностных сил человека в адаптации и позволяет судить о способе реализации адаптивной потребности и потребностей в достижении состояния адаптированности[6, с.88].

Чем выше скорость адаптации, тем меньше времени потребуется для адаптации личности в группе и тем большей адаптивной способностью она обладает. Она выражает также меру реализации сущностных сил человека в адаптации и позволяет судить о способе реализации адаптивной потребности и потребностей в достижении состояния адаптированности[6, с.88].

Динамика адаптации включает ряд последовательных стадий, т.е. временных отрезков, характеризующих те или иные особенности качественных и количественных изменений содержания адаптационного процесса. [6, с.89]

Основным критерием для выделения стадий адаптационного процесса служит наблюдаемое поведение личности в сфере взаимоотношений с членами группы. Выделяют три стадии (рис.2):

1 стадия — ориентировочная — характеризуется противоречиями между представлениями, ожиданиями адаптирующейся личности и реальным положением дел. Характерна сдержанности в общении, скованность в поведении.

2 стадия — истинной адаптации — характеризуется оценкой степени соответствия выдвигаемых требований и их применением членами групп. Осознав реакцию на выдвигаемые требования, личность вырабатывает стратегию общения и поведения, направленную на установление соответствия между выдвигаемыми требованиями, их применением и реализацией среди членов группы.

Осознав реакцию на выдвигаемые требования, личность вырабатывает стратегию общения и поведения, направленную на установление соответствия между выдвигаемыми требованиями, их применением и реализацией среди членов группы.

3 стадия — стабилизации — характеризуется установлением динамического равновесия во взаимоотношениях между адаптирующейся личностью и социальным окружением, когда выдвигаемые требования соответствуют их реализации среди членов группы. Для адаптирующей личности это и есть состояние адаптации[6, с.89-103].

Стадия стабилизации ¥

Стадия истинной адаптации

Ориентировочная стадия

Рис. 2 Стадии социально-психологической адаптации

В отечественной психологии процесс социально- психологической адаптации предполагает рассмотрение соотношения двух процессов, в которых личность выступает, с одной стороны, объектом многоаспектного взаимодействия, с другой — она является творческим субъектом.

Это соотношение различно в различных парадигмах. Оно отражено в концепциях: психического как процесса (С. Л. Рубинштейн) и деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев).

Л. Рубинштейн) и деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев).

Исследователи, опирающиеся на теорию психического как процесса, адаптацию определяют через понятие « психологической включенности» личности в социальную среду. По мнению одних авторов — это процесс включения личности в новую для нее социальную среду, в частности, в коллектив.

В ходе социально — психологической адаптации реализуются потребности, интересы и стремления личности, раскрывается и развивается ее индивидуальность, личность входит в новое социальное окружение, становится полноправным членом коллектива, самоутверждается.

Рассматривая социально- психологическую адаптацию как процесс, Л.П.Хохлова выделяет необходимые внешние и внутренние условия. К внешним условиям она относит совместную деятельность, достижение конечного результата, а также единого пространства и одновременно выполнение индивидуальной деятельности. Кроме этого, к внешним условиям относят адаптирующую способность группы, характер взаимоотношений в коллективе, ценностные ориентации, традиции коллектива, социально- психологический климат. Успешность адаптации во многом зависит от того, как согласуется система отношений личности с ценностями группы[7, с.65].

Успешность адаптации во многом зависит от того, как согласуется система отношений личности с ценностями группы[7, с.65].

По мнению Л.П.Хохловой, на ход адаптации оказывает влияние не только ближайшее окружение человека, но и так называемый вторичный коллектив, частью которого является малая группа (первичный коллектив)[7, с.65]. Поэтому есть необходимость учитывать макроскопические факторы. Эта необходимость вызвана тем, что конкретный коллектив, членом которого становится человек, является элементом вторичного коллектива, определенным носителем его норм и традиций. Одновременно с вхождением в структуру деловых и межличностных отношений группы происходит интегрирование личности в сложившуюся систему макросреды [7, с.68].

Таким образом, внешние условия социально- психологической адаптации включают в себя практически все характеристики малой группы, непосредственно действующей на человека, а также влияние более широкой социальной среды.

К внутренним условиям адаптации Л. , с.96].

, с.96].

Активность необходимо рассматривать в двух аспектах: ее изменения и сохранения. Это значит, что при вхождении в новую среду происходит изменение системы отношений человека. Но при этом личность, не просто усваивает цели, ценностные ориентации, представления группы, а проявляет себя как субъект социальной деятельности.

Помимо этого, вторая сторона активности заключается в способности сохранять себя, т.е. оставлять неизменным ядро своих отношений. В этом плане адаптация представляется как процесс самоутверждения, самореализации, самовыражения личности.

Таким образом, личность как субъект отношений с социальными общностями, в которых она включена, выходит за рамки некоего замкнутого пространства внутри органического тела индивиды и обнаруживает себя в пространстве межиндивидуальных отношений.

Таким образом, теоретический анализ проблемы позволяет определить социально-психологическую адаптацию, как процесс вхождения личности в коллектив, в новую для нее социальную среду. Исходя из того, как складываются взаимоотношения личности и группы можно выделить следующие виды адаптации: нормальную, девиантную и патологическую. Адаптация рассматривается как определенный период, по истечении которого устанавливается оптимальное соотношение личности и ее окружения, т.е. достигается состояние адаптированности. В этом процессе выделяются следующие стадии: ориентировочная, истинной адаптации и стабилизации, которая, по своей сути, для адаптирующейся личности и является состоянием адаптированности.

Исходя из того, как складываются взаимоотношения личности и группы можно выделить следующие виды адаптации: нормальную, девиантную и патологическую. Адаптация рассматривается как определенный период, по истечении которого устанавливается оптимальное соотношение личности и ее окружения, т.е. достигается состояние адаптированности. В этом процессе выделяются следующие стадии: ориентировочная, истинной адаптации и стабилизации, которая, по своей сути, для адаптирующейся личности и является состоянием адаптированности.

Литература

1. Г.Гартман. К понятию бессознательного// Новые идеи в философии. СПБ,1914.

2. Милославская И.А. Роль социальной адаптации в условиях современной НТР // Философия и социальная психология научный доклад.

3. Маслоу А.Психология бытия .- М.:Рефл-бук, 1997.- 307с.

4. Налчаджян А.А. Социально-психологическая адаптация личности (формы, механизмы и стратегия).-М.: Ереван, 1988. — 237с.

5. Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий. — М.:Высшая школа, 1984. — 174с.

— М.:Высшая школа, 1984. — 174с.

6. Саблин В.С. Психология человека.- М.: Мысль, 2004. -250с.

7. Хохлова Л.П Исследование адаптирующей способности коллективов. — В кн.: Психологические основы формирования личности в условиях общественного воспитания. Тезисы докладов Всесоюзной конференции (11-12 апреля1979г.)

8. Фомин Н.А. Физиология человека. Учебное пособие для студентов факультетов физического воспитания пед. ин-тов.- М.:Просвещение, 1982. — 320с.

9. Царегородцев Г.И. Философские проблемы теории адаптации. -М.: Просвещение, 1975.277 с.

Понятие и виды адаптации персонала. Этапы процесса адаптации

- Главная ->

- Организационная психология ->

- Вопросы к экзамену

-

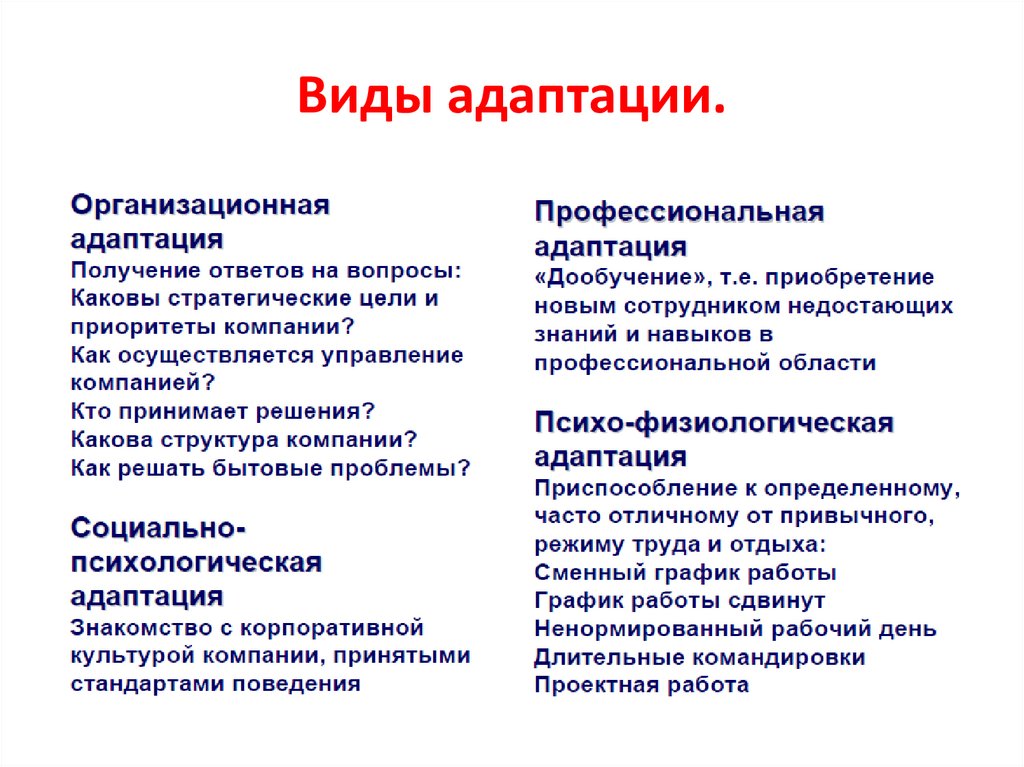

Адаптация – это взаимное приспособление работника и организации, основывающееся на постепенном включении работника в процесс производства в новых для него профессиональных, социально-психологических, организационных, социально-экономических и бытовых условиях труда и отдыха .

Виды адаптации

Трудовая адаптация – многоаспектное явление, которое включает:

социальную адаптацию, т.е. получение информации о ценностях, нормах организации, ее формальных и неформальных группах, лидерах, знакомство и включение в систему деловых и личных взаимоотношений в коллективе. Информация соотносится с прошлым опытом работника, его ценностными ориентирами. Результатом принятия групповых норм является идентификация сотрудника с коллективом или с одной из формальных или неформальных групп;

-

организационную адаптацию, при которой происходит осознание служащим своей роли в общем производственном процессе. Это достигается при знакомстве с особенностями деятельности подразделения, его местом в общей организационной структуре, режимом работы, системой управления, а также с механизмом функционирования всей организации;

-

профессиональную адаптацию, которая характеризуется освоением определенного уровня профессиональных знаний, умений, навыков сотрудничества, формированием необходимых качеств и позитивного отношения к своему труду;

-

психофизиологическую адаптацию, т.

е. приспособление к новым психическим и физическим нагрузкам, санитарно – гигиеническим факторам производства, ритму труда и т.д.

е. приспособление к новым психическим и физическим нагрузкам, санитарно – гигиеническим факторам производства, ритму труда и т.д.

Выделяют два направления трудовой адаптации: первичную и вторичную.

• Первичную адаптацию проходят молодые сотрудники, впервые приступающие к профессиональной деятельности, не имеющие опыта работы.

• Вторичная адаптация – приспособление сотрудников с определенным опытом профессиональной деятельности, в силу различных обстоятельств меняющих место деятельности или должность.

В условиях функционирования рынка труда возрастает роль вторичной адаптации. При этом необходимо внимательно изучать опыт зарубежных фирм, которые уделяют повышенное внимание первичной адаптации молодых работников. Данная категория персонала нуждается в особой заботе со стороны администрации организаций.

Чаще всего профессиональная адаптация рассматривается как процесс приобщения человека к труду в рамках определенной профессии, включения его в производственную деятельность, усвоения им условий и достижения нормативов эффективности труда. Однако адаптацию нельзя рассматривать только как овладение специальностью. Она предусматривает также приспособление новичка к социальным нормам поведения, действующим в коллективе, установление таких отношений сотрудничества работника и коллектива, которые в наибольшей мере обеспечивают эффективный труд, удовлетворение материально-бытовых и духовных потребностей обеих сторон. Виды адаптации и факторы, на нее влияющие, приведены на рис. 1 .

Чаще всего профессиональная адаптация рассматривается как процесс приобщения человека к труду в рамках определенной профессии, включения его в производственную деятельность, усвоения им условий и достижения нормативов эффективности труда. Однако адаптацию нельзя рассматривать только как овладение специальностью. Она предусматривает также приспособление новичка к социальным нормам поведения, действующим в коллективе, установление таких отношений сотрудничества работника и коллектива, которые в наибольшей мере обеспечивают эффективный труд, удовлетворение материально-бытовых и духовных потребностей обеих сторон. Виды адаптации и факторы, на нее влияющие, приведены на рис. 1 .Рис. 1. Виды адаптации и факторы, на нее влияющие

Этапы адаптации

В процессе трудовой адаптации прослеживаются следующие стадии:

-

ознакомление, т.

е. получение информации о новой ситуации, критериях оценки деятельности, нормах поведения;

е. получение информации о новой ситуации, критериях оценки деятельности, нормах поведения;

-

приспособление, т.е. усвоение новым сотрудником основных ценностей организации при одновременном сохранении большинства собственных установок;

-

ассимиляция, т.е. полное приспособление работника к группе;

-

идентификация, т.е. отождествление целей служащего с целями организации.

Кроме того, выделяют четыре типа поведения человека при включении его в организацию:

-

Первый тип полностью принимает нормы поведения и ценности организации, старается, чтобы его действия не входили в противоречие с интересами организации.

Результаты действий этого человека зависят в основном от его личных возможностей и способностей и от того, насколько верно определено содержание его роли.

-

Второй тип не приемлет ценностей организации, но ведет себя в соответствии с принятыми в организации нормами поведения. Является хорошим, но ненадежным работником, способным покинуть организацию или совершить действия, противоречащие ее интересам.

-

Третий тип приемлет ценности организации, но не принимает норм поведения. Возникают трудности во взаимоотношениях с коллегами и руководством. При либеральном отношении к некоторым формам поведения сотрудников со стороны руководства они находят свое место в организации и успешно трудятся.

-

Четвертый тип не принимает норм поведения и не разделяет ценностей организации и поэтому постоянно создает конфликтные ситуации.

Такие люди чаще всего осложняют жизнь коллегам, могут нанести ущерб организации, но они не являются абсолютно неприемлемыми в ней.

Такие люди чаще всего осложняют жизнь коллегам, могут нанести ущерб организации, но они не являются абсолютно неприемлемыми в ней.

Период адаптации зависит от многих факторов и может составлять срок от одного года до трех лет. В это время человек, делая выводы из последствий своего предыдущего опыта, сознательно корректирует и меняет свое поведение. Это находит отражение в том, что новый сотрудник, познавая свою функциональную роль, учится расставлять акценты в выполняемой им работе с позиции ее важности для организации.

Трудности при адаптации или ее нарушении принято называть дезадаптацией. К следствиям дезадаптации относятся деструктивные конфликты, безразличие к выполняемой работе, уход из подразделения или организации. Кроме того, может возникнуть адаптационный кризис из-за значительного несоответствия знаний и умений требованиям должности.

Результаты адаптации оцениваются по количественным и качественным показателям труда, по отношению работника к организации, которое проявляется в его ориентации на перемену или сохранение места работы, профессии, должности, повышение квалификации.

7.2 Типы адаптации – Введение в эволюцию и поведение человека

Как только происходит адаптация, она обычно делится на один из трех основных типов: структурный, физиологический или поведенческий. Мы распаковываем их ниже.

Структурные адаптации

Все мы видели, как кошачьи глаза светятся в темноте или отражают вспышку света. Это зеленое, голубое или золотое свечение глаз является результатом структурной адаптации, называемой тапетум лусидум. Этот отражающий слой находится в глазах многих ночных животных и сумеречных охотников. Отражая видимый свет от глаза к глазу, Tapetum lucidum помогает этим животным лучше видеть в темноте.

Haplorrhines потеряли Tapetum Lucidum в обмен на острое цветовое зрение. Поскольку большинство хаплорин добывают корм днем, им больше не требовалось усиление света, чтобы видеть ночью. Вместо этого это пространство было заполнено дополнительными фоторецепторами, позволяющими нам видеть мельчайшие различия в цвете фруктов и других потенциальных источников пищи, давая нам знать, созрел ли продукт для употребления или может вызвать у нас заболевание.

Поскольку большинство хаплорин добывают корм днем, им больше не требовалось усиление света, чтобы видеть ночью. Вместо этого это пространство было заполнено дополнительными фоторецепторами, позволяющими нам видеть мельчайшие различия в цвете фруктов и других потенциальных источников пищи, давая нам знать, созрел ли продукт для употребления или может вызвать у нас заболевание.

Глаза оранжевого табби отливают золотом в ответ на вспышку света в тускло освещенном помещении.

Другим примером структурной адаптации является перепончатая лапа утки. В какой-то момент эволюционной истории у предков этих водоплавающих птиц возникла мутация перепончатых лап. Эта мутация увеличила скорость и точность плавания и ныряния, и в конечном итоге была положительно выбрана как черта. Структурная адаптация остается ценной для многих уток, гусей и других видов водоплавающих птиц.

Перепончатые лапы утки являются примером структурной адаптации. Хотя изначально это не было необходимо для жизни, предки уток, у которых развилась мутация перепончатых лап, были более успешными пловцами.

Физиологические адаптации

вызывают изменения в химическом составе тела, обмене веществ или других внутренних процессах, имеющих решающее значение для выживания и размножения. Они могут включать, но не ограничиваться, токсины, вырабатываемые некоторыми растениями, гормоны, такие как окситоцин, которые способствуют установлению связей и общительности, а также изменения в пищеварительном микробиоме, которые позволяют видам есть определенные продукты.

Типичным примером физиологической адаптации является четырехкамерный желудок большинства . Эти многокамерные желудки, состоящие из рубца, ретикулума, омасума и сычуга, позволяют жвачным животным переваривать низкокачественные растительные источники (например, траву, сено) и при этом извлекать из пищи наибольшее количество калорий, витаминов и минералов. это проходит впустую. Это происходит посредством процесса ферментации, которому помогает микробиом желудка жвачных животных, в результате чего образуются ценные жирные кислоты, витамины группы В, витамин К и аминокислоты.

Большинство людей думают о коровах, говоря о жвачных животных. Однако важно знать, что есть много жвачных животных, включая овец и коз, оленей, антилоп, лосей, верблюдов и альпак. Также важно отметить, что жвачные животные не имеют нескольких желудков. Скорее, у них есть один желудок с несколькими отделениями, каждое из которых способствует процессу переваривания пищи.

Рисунок 7.1: На этом изображении показаны четыре отдела желудка коровы.

Поведенческие адаптации

И последнее, но не менее важное: . Поведенческая адаптация изменяет то, как организм действует, ведет себя или взаимодействует с окружающей средой. Существует множество примеров поведенческих адаптаций, от пения птиц и китов до японских макак, которые моют сладкий картофель в близлежащей воде, прежде чем съесть его.

Поведенческие адаптации повсюду. Животные, которые скорее прячутся от хищников, чем сталкиваются с опасностью, проявляют поведенческую адаптацию к осторожности. Волчата, которые приветствуют своих старших, облизывая морды, извиваясь и тявкая, делают это, потому что это приветствие укрепляет их отношения и побуждает взрослых волков отрыгивать завтрак для молодых. Даже тот факт, что вы сидите где-то перед своим компьютером и читаете эту главу, является поведенческой адаптацией — мы доберемся до этого через минуту.

Волчата, которые приветствуют своих старших, облизывая морды, извиваясь и тявкая, делают это, потому что это приветствие укрепляет их отношения и побуждает взрослых волков отрыгивать завтрак для молодых. Даже тот факт, что вы сидите где-то перед своим компьютером и читаете эту главу, является поведенческой адаптацией — мы доберемся до этого через минуту.

В следующем видео рассказывается, как песни китов различаются в зависимости от популяции. Тем не менее, эта вариация не статична. Когда разные стаи китов встречаются друг с другом, они делятся частями своих песен. Эти новые строки могут быть включены в существующую песню, что приведет к своего рода «сэмплированию» музыки друг друга. Это пример поведенческой адаптации, которая остается текучей к экологическим и социальным взаимодействиям. Мы могли бы даже назвать это «».

Биологическая адаптируемость человека: обзор

| Инуиты (эскимосы), проживающие в полярной пустыне — пример человека способность выживать в экстремальные условия |

Человек

организм легко реагирует на изменяющиеся экологические стрессы разнообразными биологическими и

культурные пути. Мы можем акклиматизироваться к широкому диапазону температур и

влажность. При путешествии на большие высоты наши тела приспосабливаются так, что наши клетки

все еще получают достаточное количество кислорода. Мы также постоянно реагируем на физиологические

пути к внутренним и внешним стрессам, таким как бактериальные

и вирусные инфекции,

загрязнение воздуха и воды, питание

дисбаланс и перенаселенность.

Мы можем акклиматизироваться к широкому диапазону температур и

влажность. При путешествии на большие высоты наши тела приспосабливаются так, что наши клетки

все еще получают достаточное количество кислорода. Мы также постоянно реагируем на физиологические

пути к внутренним и внешним стрессам, таким как бактериальные

и вирусные инфекции,

загрязнение воздуха и воды, питание

дисбаланс и перенаселенность.

Эта способность быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды позволяет нам выжить в большинстве регионов мира. Мы успешно живем во влажных тропических леса, суровые пустыни, арктические пустоши и даже густонаселенные города с значительное количество загрязнений. Большинство других видов животных и растений ограничены одним или относительно немного сред из-за их более ограниченной приспособляемости.

Люди обычно реагируют на экологические стрессы четырьмя способами:

| биологический ответы | 1. генетическое изменение генетическое изменение | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2. корректировка развития | ответы без генетическое изменение | |||||||

| 3. Акклиматизация | ||||||||

| 4. культурные обычаи и технологии |

Первые три являются биологическими реакциями. Последние три происходят в течение нашей жизни. без дальнейших генетических изменений.

Генетика

Смена

Когда

экологический стресс постоянен и длится на протяжении многих поколений, успешная адаптация может

развиваться путем биологической эволюции. Те люди, которые наследуют признак, который

предлагает преимущество в реагировании на определенные стрессы

более

вероятно, проживут дольше и передадут больше своих генов следующему поколению.

Это эволюция через естественный отбор.

Например,

люди, чьи предки жили на территориях,

эндемичный

малярия

на протяжении тысячелетий часто наследуют некоторую степень иммунитета к этому серьезному заболеванию.

Высокая частота серповидно-клеточного признака

у народов Центральной Африки во многом является результатом косвенного отбора на это

признак малярии. Гетерозиготные носители серповидного гена обычно не имеют

серповидноклеточной анемии и достаточно устойчивы к малярийным

микроорганизмов, что они обладают избирательным преимуществом. Другой пример

генетическое решение стресса окружающей среды — наша способность производить пот

как помощь в охлаждении нашего тела в жарких условиях. Это не удивительно

что у нас есть эта возможность, потому что наша

непосредственные дочеловеческие предки были тропическими

животные.

Те люди, которые наследуют признак, который

предлагает преимущество в реагировании на определенные стрессы

более

вероятно, проживут дольше и передадут больше своих генов следующему поколению.

Это эволюция через естественный отбор.

Например,

люди, чьи предки жили на территориях,

эндемичный

малярия

на протяжении тысячелетий часто наследуют некоторую степень иммунитета к этому серьезному заболеванию.

Высокая частота серповидно-клеточного признака

у народов Центральной Африки во многом является результатом косвенного отбора на это

признак малярии. Гетерозиготные носители серповидного гена обычно не имеют

серповидноклеточной анемии и достаточно устойчивы к малярийным

микроорганизмов, что они обладают избирательным преимуществом. Другой пример

генетическое решение стресса окружающей среды — наша способность производить пот

как помощь в охлаждении нашего тела в жарких условиях. Это не удивительно

что у нас есть эта возможность, потому что наша

непосредственные дочеловеческие предки были тропическими

животные.

Генетические изменения в ответ на экологические стрессы обычно требуют много поколений, чтобы получили широкое распространение в популяции. К счастью, у нас есть и другие способы реагируя быстрее как личности в течение нашей собственной жизни. Слово настройки используется здесь для обозначения этих более коротких терминов физиологические изменения, которые не передаются по наследству. слово адаптации зарезервирован для наследственных генетических изменений, развившихся в популяции в течение длительного периода времени.

Развитие

Регулировка

Один из

более мощные виды приспособления к стрессам окружающей среды – это изменение роста

закономерности и развитие. Это происходит в детстве и обычно приводит к анатомическим

и/или физиологические

изменения, которые

в большинстве случаев необратимы во взрослом возрасте. Такие постоянные изменения называются

к как адаптация развития или адаптация развития .

| Рентген раннего

20 век Связанная ступня китаянки Рост был чахлым и |

Среди людей

корректировки развития являются результатом как естественного давления окружающей среды, так и культурных факторов.

практики. Примером последнего был ныне незаконный обычай

в Китае туго обматывать или связывать ноги молодых

девушки с тканью, чтобы

препятствуют нормальному росту. В то время как это вызвало постоянные, калечащие деформации

кости стопы, это также привело к чрезвычайно крошечным стопам, которые считались очень

привлекательный. Родители искалечили своих дочерей из добрых побуждений.

Маленькие ноги сделают их более привлекательными партнерами по браку для богатых важных мужчин. и спаси их от тяжелой жизни.

и спаси их от тяжелой жизни.

| Конец 19 века британский актриса (Лилли Лэнгтри) кто типизировал идеал красота со своей осой- фигурная талия достигнуто с тугой корсет |

Легко осуждать старый китайский обычай связывания ног считается варварским. Однако стоит учитывая, что североамериканцы и европейцы намеренно измененные части тела своих детей и себя с неприятными процедуры тоже. В конце 19века, тугие корсеты, которые носят девочки, когда их тела еще росли, имели эффект деформации нижней реберные кости опасно приближаются к их легким. Некоторые богатые женщины даже имели нижние ребра удалены хирургическим путем, чтобы добиться стильной «осиной» формы талия. Окружность 19 дюймов была идеальной.

Преднамеренная деформация частей тела — это не то, что случалось только в прошлом. Сегодня в Китае растет беспокойство среди многих высокомобильных средних компаний.

класс мужчин и женщин, что они слишком короткие. Тысячи искали

решение этой проблемы путем удлинения ног. Это

достигается долгим и болезненным процессом, включающим хирургическое разрушение

две кости голени в обеих ногах, а затем с помощью регулируемых металлических скоб, которые

закреплены стальными штифтами, имплантированными в кость чуть ниже колен и

над лодыжками, чтобы постепенно увеличить длину почти на 1/16 дюйма

(около 1 мм.) в сутки по мере срастания костей. Это увеличивает разрыв в

зоны перелома, тем самым стимулируя рост новой кости. В результате

средний пациент постоянно прибавляет около 3 дюймов (7-8 см) к своему росту в

полгода.

Сегодня в Китае растет беспокойство среди многих высокомобильных средних компаний.

класс мужчин и женщин, что они слишком короткие. Тысячи искали

решение этой проблемы путем удлинения ног. Это

достигается долгим и болезненным процессом, включающим хирургическое разрушение

две кости голени в обеих ногах, а затем с помощью регулируемых металлических скоб, которые

закреплены стальными штифтами, имплантированными в кость чуть ниже колен и

над лодыжками, чтобы постепенно увеличить длину почти на 1/16 дюйма

(около 1 мм.) в сутки по мере срастания костей. Это увеличивает разрыв в

зоны перелома, тем самым стимулируя рост новой кости. В результате

средний пациент постоянно прибавляет около 3 дюймов (7-8 см) к своему росту в

полгода.

Преднамеренная деформация тела сегодня является обычной практикой в Северной Америке.

хорошо. Для родителей из среднего и высшего класса принято иметь

зубы своих детей выпрямляли брекетами и брекетами. Это длинный,

дорогостоящий и несколько болезненный опыт, который изменяет положение зубов. Отчасти это делается для

сохранить и улучшить их работу. Однако сильная

мотивация – улучшить внешний вид. Выпрямление носа и др.

формы пластической хирургии часто делаются по той же причине, несмотря на

дело в том, что они болезненны. Родители предполагают, что эти виды

тела

изменение повысит вероятность того, что их дети вырастут более успешными в жизни. Это было

также мотивация богатых китайских родителей в прошлом, которые связывали ноги своим

дочерей и современных китайцев, которым делают удлинение ног.

Отчасти это делается для

сохранить и улучшить их работу. Однако сильная

мотивация – улучшить внешний вид. Выпрямление носа и др.

формы пластической хирургии часто делаются по той же причине, несмотря на

дело в том, что они болезненны. Родители предполагают, что эти виды

тела

изменение повысит вероятность того, что их дети вырастут более успешными в жизни. Это было

также мотивация богатых китайских родителей в прошлом, которые связывали ноги своим

дочерей и современных китайцев, которым делают удлинение ног.

Модная одежда |

Постоянный

изменения формы частей тела могут быть непреднамеренными. Например, носить кожу

обувь, закрывающая ступни, делает их уже, чем они были бы в противном случае. Точно так же практика ношения женщинами обуви с острыми носами, высоких каблуков и т.

часто слишком маленький размер обычно приводит к ряду болезненных ортопедических

деформации. Движущей силой этой внешне нелогичной западной культурной практики является

Вера в то, что маленькие ноги привлекательны для женщин.

Американская академия хирургов-ортопедов сообщила, что 9из 10 женщин

в Соединенных Штатах носят обувь, которая слишком мала для их ног, и 7 из

из десяти впоследствии развились болезненные косточки, молоткообразные пальцы или другие

деформации.

Например, носить кожу

обувь, закрывающая ступни, делает их уже, чем они были бы в противном случае. Точно так же практика ношения женщинами обуви с острыми носами, высоких каблуков и т.

часто слишком маленький размер обычно приводит к ряду болезненных ортопедических

деформации. Движущей силой этой внешне нелогичной западной культурной практики является

Вера в то, что маленькие ноги привлекательны для женщин.

Американская академия хирургов-ортопедов сообщила, что 9из 10 женщин

в Соединенных Штатах носят обувь, которая слишком мала для их ног, и 7 из

из десяти впоследствии развились болезненные косточки, молоткообразные пальцы или другие

деформации.

Что делает

такая корректировка развития частей нашего тела возможна благодаря тому факту, что люди

обладают высокой степенью физиологической пластичности . То есть мы можем быть

физически формируется окружающей средой в процессе выращивания. Взрослые

результат генетически унаследованных черт, которые в той или иной степени сформировались в каждом из нас

нашей средой, когда мы выросли.

| Ребенок с маразмом |

Крайнее недоедание или

переедание

в раннем детстве может привести к разрушительным изменениям в развитии.

Когда есть длительная нехватка пищи, как это бывает во время голода.

ситуация, у людей может развиться маразм (от греческого означает «чахнуть»). Симптомы включают экстремальные

истощение, диарея, анемия и апатия. Женщины с маразмом обычно

прекращают овуляцию и впоследствии не могут забеременеть. Потеря изолирующих жировых отложений делает людей с маразмом очень уязвимыми перед смертью в результате падения

основное тело

температура, когда воздух падает ниже 60-65 F.

(15-18 в.). Молодой

дети, пережившие маразм, обычно заканчивают

невысокий взрослый рост и некоторая степень умственной отсталости.

К сожалению, маразм сегодня не редкость во всем мире. Приблизительно 31 миллион детей ежегодно умирают от недоедания, а 178

миллионов остановились в росте. Сейчас около 1 миллиарда человек

недоедают, и по сути столько же переедают и страдают

проблемы со здоровьем, связанные с ожирением.

Приблизительно 31 миллион детей ежегодно умирают от недоедания, а 178

миллионов остановились в росте. Сейчас около 1 миллиарда человек

недоедают, и по сути столько же переедают и страдают

проблемы со здоровьем, связанные с ожирением.

Ребенок с квашиоркором |

Недостаток определенных видов питательных веществ может

привести к другим опасным для жизни проблемам со здоровьем. Например, когда

у младенцев и очень маленьких детей есть диета с очень низким содержанием белка , они, вероятно,

разработка квашиоркор . Также

Способствует этому состоянию недостаточное потребление витаминов А и Е, а также

как минералы цинк и селен. Типичные симптомы

квашиоркора включают отек (или

отек) из-за задержки жидкости (особенно в животе), палочкообразные ноги

и руки с небольшой жировой или мышечной массой, апатией и потерей волос и кожи

пигментация пятнами. Как и в случае с маразмом, дети с

квашиоркор, вероятно, будут апатичными и

иммунной системы, что снижает их способность бороться с инфекциями. Если

ребенок переживает квашиоркор, у него, вероятно, задержка роста.

Как и в случае с маразмом, дети с

квашиоркор, вероятно, будут апатичными и

иммунной системы, что снижает их способность бороться с инфекциями. Если

ребенок переживает квашиоркор, у него, вероятно, задержка роста.

Даже конкретный

дефицит витаминов сам по себе может привести к серьезным проблемам со здоровьем

для детей, несмотря на адекватное питание. Например, отсутствие

витамин D может вызвать заболевание костей, известное как рахит,

в то время как недостаточное количество витамина А может

вызвать необратимую слепоту и

нарушать иммунную систему. Почти 100 миллионов

люди в мире сегодня испытывают нехватку витамина А. Большинство живет в Азии.

Чтобы уменьшить этот дефицит, новый сорт генетически модифицированного риса

(«золотой рис») с относительно высоким содержанием витамина А теперь выращивают

широко в Азии. Однако диета, содержащая слишком много витамина А,

одинаково вредны. Это может вызвать врожденные дефекты (особенно расщепление неба)

и может мешать клеткам, которые производят новую кость, что приводит к

резко возрастает риск переломов.

| Современный высокий японский |

Развивающие

корректировка приводит не только к дефектам и нарушениям. Диетические изменения также могут иметь

положительный эффект, если питание

улучшен. Так было в Японии после окончания мировой войны.

II. Министерство образования Японии сообщило, что

с тех пор в каждом поколении дети становились значительно выше. В

1986, например, 14-15-летние японские мальчики были в среднем на 7 дюймов выше, чем

мальчики сопоставимого возраста в 1959 году. Ключевой фактор изменения

в японском образе жизни была диета. Вполне вероятно, что это было

в основном отвечает за увеличение размеров тела. Между 1961 г.

и 1971 г., потребление животного белка в Японии.

выросло на 37%, а потребление растительной пищи снизилось на 3%. В городах Японии

и других все более богатых районах Восточной Азии, пищевые привычки изменились

резко за последние несколько десятилетий.

Гамбургеры, пицца, жареный цыпленок и другие западные продукты с высоким содержанием жира очень популярны.

с молодыми и богатыми. В Японии сегодня около

четверть потребляемых калорий составляют жиры — это в 5 раз больше

чем сразу после ВОВ. Поддержка гипотезы

что изменения в диете такого рода могут привести к значительному развитию

корректировки являются недавними

двухлетнее исследование детей в Кении. Было установлено, что включение

всего 60 граммов (около двух ложек) мяса в день в рацион молодняка.

детей привело к развитию мышц плеча на 80% больше.

по сравнению с детьми, которые были строгими вегетарианцами. Диета, которая включала

сопоставимое количество молока вместо мяса привело к увеличению на 40%.

Продукты животного происхождения важны в рационе детей раннего возраста, потому что

они содержат питательные вещества, которые трудно получить из не мясных или немолочных продуктов

источники.

В городах Японии

и других все более богатых районах Восточной Азии, пищевые привычки изменились

резко за последние несколько десятилетий.

Гамбургеры, пицца, жареный цыпленок и другие западные продукты с высоким содержанием жира очень популярны.

с молодыми и богатыми. В Японии сегодня около

четверть потребляемых калорий составляют жиры — это в 5 раз больше

чем сразу после ВОВ. Поддержка гипотезы

что изменения в диете такого рода могут привести к значительному развитию

корректировки являются недавними

двухлетнее исследование детей в Кении. Было установлено, что включение

всего 60 граммов (около двух ложек) мяса в день в рацион молодняка.

детей привело к развитию мышц плеча на 80% больше.

по сравнению с детьми, которые были строгими вегетарианцами. Диета, которая включала

сопоставимое количество молока вместо мяса привело к увеличению на 40%.

Продукты животного происхождения важны в рационе детей раннего возраста, потому что

они содержат питательные вещества, которые трудно получить из не мясных или немолочных продуктов

источники. Однако чрезмерное употребление животных белков и жиров может привести к

ожирение и другие риски для здоровья.

Однако чрезмерное употребление животных белков и жиров может привести к

ожирение и другие риски для здоровья.

Акклиматизация

Все остальные формы приспособления к экологическим стрессам обычно обратимы независимо от того, они происходят в детства или взрослой жизни. Эти обратимые изменения упоминается как акклиматизация или адаптационная регулировка . Полезно рассмотреть разные формы акклиматизации по продолжительности что они могут произойти.

| Формы Акклиматизация |

| Дубление является общей формой сезонного акклиматизационного |

Ан

пример длительной акклиматизации

люди, которые теряют лишний жир и очень стройны

в результате умеренного, длительного недоедания. Если они позже увеличат свой рацион до постоянного уровня

избыточных калорий, они, скорее всего, сохранят больше жира и в конечном итоге станут

тучный. Они проходят длительную акклиматизацию, когда изначально теряют жировые отложения.

и снова позже, когда они сохранят его. В обоих случаях они акклиматизируются.

имеющийся запас продуктов питания.

Если они позже увеличат свой рацион до постоянного уровня

избыточных калорий, они, скорее всего, сохранят больше жира и в конечном итоге станут

тучный. Они проходят длительную акклиматизацию, когда изначально теряют жировые отложения.

и снова позже, когда они сохранят его. В обоих случаях они акклиматизируются.

имеющийся запас продуктов питания.

Анатомический и/или физиологические приспособления также могут развиваться в течение еще более коротких периодов времени. Например, многие люди приобретают темный загар в летние месяцы и теряют его. зимой. Это изменение окраски кожи является сезонной акклиматизацией. к разрушительному действию ультрафиолетового излучения солнца.

Когда кожа

водолазы погружаются в океан, они испытывают резко возрастающее давление воды.

Через несколько секунд они могут страдать от мучительной боли в ушах из-за неравномерного

давление внутри и снаружи барабанных перепонок. Они должны уравнять это давление путем

сильно дуют через нос. Делая это, они делают краткосрочный

акклиматизация к изменившейся среде.

Делая это, они делают краткосрочный

акклиматизация к изменившейся среде.

|

Когда

путешествуя на большую высоту, часто наблюдается прогрессирующее падение

способность слышать из-за неравенства давления с одной стороны

барабанная перепонка к другой, из-за чего она слегка раздувается

и стать менее гибким. Эта разница в давлении

опыт работы в горах обычно может быть

компенсируется зеванием, глотанием или жеванием жвачки. Однако, если

у кого-то заложен нос, часто трудно выровнять давление

когда они поднимаются на большую высоту.

В результате они могут испытывать сильную боль в ушах.

Это было серьезной проблемой для летчиков до того времени, когда самолеты

под давлением.

Различие между видами акклиматизации не только в количество времени, необходимое для первоначальной адаптации. Обычно, чем короче время для акклиматизации, тем быстрее он и в обратном направлении, как только окружающая среда стресса больше нет.

Комбинированные эффекты

Генетический

адаптация и три типа адаптации к стрессам окружающей среды не всегда

отдельные явления. Акклиматизация, происходящая в детстве, может привести к стойкому

анатомические изменения, как это часто бывает при недоедании. Когда проходит акклиматизация.

успешен в обеспечении хорошего здоровья и долголетия, он может дать людям избирательный

преимущество в передаче своих генов следующему поколению. Это может иметь сильное

определяющее влияние на направление эволюции. В свою очередь, генетические изменения могут сыграть

важную роль в адаптации, поскольку способность к акклиматизации в конечном итоге зависит от

генетический состав.

Адаптивность к конкретным экологическим стрессам варьируется от человека к человеку и от населения к Население. Мы не все биологически равны. Например, некоторые группы люди более успешно приспосабливаются к большой высоте. Другие могут лучше справиться сильная жара и высокая влажность. Адаптивные реакции, как правило, возникают в пространственные кластеры по всему миру. Как правило, наиболее эффективные приспособления для специфические экологические стрессы обнаруживаются в районах, где эти стрессы наиболее общий. Это свидетельствует о том, что естественный отбор имел место в успешно Адаптация населения.

Культура

Практики и технологии

Это

Важно помнить, что люди взаимодействуют не только с окружающей средой.

биологически. Мы также используем культуру. За последние полмиллиона лет

по крайней мере, мы

изобрели технологические средства, которые позволили нам занимать новые места без необходимости

сначала вырабатывают биологические приспособления к ним.

е. приспособление к новым психическим и физическим нагрузкам, санитарно – гигиеническим факторам производства, ритму труда и т.д.

е. приспособление к новым психическим и физическим нагрузкам, санитарно – гигиеническим факторам производства, ритму труда и т.д. Чаще всего профессиональная адаптация рассматривается как процесс приобщения человека к труду в рамках определенной профессии, включения его в производственную деятельность, усвоения им условий и достижения нормативов эффективности труда. Однако адаптацию нельзя рассматривать только как овладение специальностью. Она предусматривает также приспособление новичка к социальным нормам поведения, действующим в коллективе, установление таких отношений сотрудничества работника и коллектива, которые в наибольшей мере обеспечивают эффективный труд, удовлетворение материально-бытовых и духовных потребностей обеих сторон. Виды адаптации и факторы, на нее влияющие, приведены на рис. 1 .

Чаще всего профессиональная адаптация рассматривается как процесс приобщения человека к труду в рамках определенной профессии, включения его в производственную деятельность, усвоения им условий и достижения нормативов эффективности труда. Однако адаптацию нельзя рассматривать только как овладение специальностью. Она предусматривает также приспособление новичка к социальным нормам поведения, действующим в коллективе, установление таких отношений сотрудничества работника и коллектива, которые в наибольшей мере обеспечивают эффективный труд, удовлетворение материально-бытовых и духовных потребностей обеих сторон. Виды адаптации и факторы, на нее влияющие, приведены на рис. 1 . е. получение информации о новой ситуации, критериях оценки деятельности, нормах поведения;

е. получение информации о новой ситуации, критериях оценки деятельности, нормах поведения;

Такие люди чаще всего осложняют жизнь коллегам, могут нанести ущерб организации, но они не являются абсолютно неприемлемыми в ней.

Такие люди чаще всего осложняют жизнь коллегам, могут нанести ущерб организации, но они не являются абсолютно неприемлемыми в ней.